Ene 2, 2018 | Entrevistas, Novedades

Sanmartiniano Painefil lleva adelante la organización de su pueblo desde que tiene memoria. En los ´80 estuvo junto a las comunidades de la “Línea Sur”, a través del Consejo Asesor Indígena (CAI), y hoy, en Bariloche, en el Espacio de Articulación Mapuche (EAM), una organización abierta a comunidades, familias, agrupaciones y todas las personas que se acercan, ya sean mapuche o huincas (personas no mapuche). Painefil fundó el EAM en 2010, con el objetivo de preservar, difundir y reproducir el conocimiento de la cultura mapuche, además de fortalecer la organización para el reclamo por las tierras, que quedaron en manos de grandes empresarios internacionales.

Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido hace casi un mes, acompañaba los reclamos del pueblo mapuche cuando Gendarmería Nacional reprimió la manifestación. El 11 de agosto pasado, miles de personas en distintas ciudades del país, se movilizaron por su aparición con vida. En Bariloche la cita fue en el Centro Cívico. Allí, los manifestantes taparon con una gran bandera la estatua de Julio A. Roca, líder del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia. “Que hoy Santiago Maldonado este desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y que el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y que hoy existimos y nos deben un reconocimiento real”, denuncia Painefil en diálogo exclusivo con ANCCOM y en referencia a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la comunidad mapuche.

¿Cómo fue su primera experiencia de organización junto al pueblo mapuche en Río Negro?

Mi primera experiencia fuerte fue con la Federación de Cooperativas, que se conformó después de la nevada de 1984, cuando casi todos los pobladores se quedaron sin animales, sin nada. Acostumbrados al intercambio, las familias vendían la lana en valores que no eran para nada rentables, y la situación se hacía cada vez más difícil. Primero armamos la Federación, y después se conformó el Consejo Asesor Indígena (CAI), porque se estaba discutiendo la Ley de Comunidades Indígenas en el Congreso y queríamos participar del contenido. En el CAI había referentes de cada comunidad, y el objetivo era aparecer en el documento, que diga explícitamente que las tierras usurpadas deben ser restituidas. También reclamábamos para que se especifique “pueblo mapuche” porque el proyecto de ley solo decía “comunidades indígenas”. En 1985 se sancionó la ley, y los diez años siguientes estuvimos trabajando para que se implemente, pero las leyes no cambian las cosas: los terratenientes estaban con el Gobierno, como ahora.

En una entrevista reciente con Radio Mitre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el Gobierno no aceptará una “república mapuche” que desconozca al Estado argentino, ¿qué significa para el pueblo mapuche?

Nosotros no planteamos la creación de una república ni desconocemos al Estado argentino, lo que se reivindica es la autonomía y la libre determinación de las personas mapuche. Antes decían “malones”, ahora nos dicen “terroristas”. Lo que están buscando es crear un enemigo real para generar un rechazo hacia el pueblo mapuche, para que la gente piense que somos peligrosos.

Sin embargo hay quienes, como Santiago Maldonado, acompañan la lucha, ¿qué implica su desaparición?

Que hoy esté desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y no sólo en la Patagonia sino también en Santa Fe, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Somos un pueblo que existe y eso es lo que les molesta, que acá estamos y nos deben un reconocimiento real.

Y en la actualidad, ¿en qué situación se encuentran las comunidades de la “Línea Sur”?

En el campo la situación sigue siendo la misma, de abandono: en muchos lugares no hay caminos, no hay servicios. Por eso los más jóvenes, los que pueden, se van a las ciudades, a Bariloche, Neuquén o Viedma. En los últimos diez años hubo un vaciamiento terrible en el campo, ya casi no hay animales, no hay proyectos ni hay un sostén desde el Estado para que se mantenga la actividad rural. La gente se va empobreciendo, desgastando, y los recursos no llegan. Y encima están los fenómenos de la naturaleza que hay que afrontar, como hace unos años fue con las cenizas.

A principios de mayo de este año, realizaron una movilización hacia Viedma para exigirle al gobernador que frenara el nuevo Código de Tierras en Río Negro. ¿Por qué se rechaza esta normativa? ¿Recibieron algún tipo de respuesta al respecto?

En primer lugar, el Código fue conformado sin consultarnos. La razón es muy simple: así es más barato. Si nos hubieran avisado, cada comunidad hubiera querido que el Estado vaya y vea cómo son las cosas allí. Y también opinar, debatir. Pero todo eso es muy costoso, entonces prefieren hacerlo puertas adentro. En segundo lugar, el Código califica como fiscales las tierras que son ancestrales, que son del pueblo mapuche. Una vez que figuran como fiscales, las venden o dan la concesión para mega proyectos económicos. Nosotros creemos que en la tierra existe un determinado equilibrio: si vos le sacás algo, tenés que devolverle otra cosa. La forma que las empresas tienen para explotar la tierra, desequilibra ese estado. En la reforma que propone el Gobierno, se prioriza el capital y nosotros, que no somos rentables, nos quedamos sin tierras.

En Bariloche, ¿cómo es la situación en las distintas comunidades mapuche?

Acá la mayoría de las comunidades están todavía dentro de territorios del Ejército, es decir, territorios mapuches que fueron tomados por el Ejército. Y las que no están tomadas por el Ejército, dependen de Parques Nacionales. Lo peligroso de esto es que si llega a haber algún conflicto, las personas quedan en manos de una u otra institución, ambas pertenecientes al Estado. En una época, el Ejército usaba el espacio junto a una de las comunidades, para hacer las prácticas de tiro, ahí mismo, junto a las viviendas de la gente. También sucede que algunas, a pesar de anotarse en el Registro de Comunidades Indígenas y obtener la personería jurídica para tener el derecho legal sobre la tierra, quedan dentro de loteos que se venden salteando el derecho de la comunidad que lo habita. ¿A quién le vamos a reclamar respuestas si los reclamos son contra el mismo Estado? La lucha por el territorio es larga y muy agotadora.

Dentro de las distintas organizaciones que hay en la Patagonia, una de ellas, el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es criticado por sus métodos, ¿Qué opina sobre esta organización?

Nosotros no compartimos la acción de RAM porque preferimos no generar violencia sabiendo que hay un Estado que permanentemente es violento, que nos criminaliza y nos persigue. Hoy tenemos detenido a un peñi, un compañero, Facundo Jones Huala. Más allá de las diferencias, yo exijo su libertad porque está preso injustamente. Es muy fuerte la agresión que hay por parte del Estado, incluso desde las palabras, las declaraciones también son parte de la violencia que hay. Todo esto genera miedo en el pueblo, hay temor de hacer y de hablar, entonces creemos que lo mejor es salir a las calles y estar organizados. No hay otra opción: si combatimos la violencia con más violencia, no llegamos a nada.

Actualizado 30/08/2017.

Dic 27, 2017 | Culturas, Novedades

Viernes, mediados de diciembre, y no hay sombra de árbol que pueda contra el calor de las cinco de la tarde sobre Plaza de Mayo. A metros de la Pirámide una joven guía turística es rodeada por una veintena de extranjeros que escuchan su limpio inglés bilingüe, a excepción de palabras que menciona en español, lento y fuerte. “Desaparecidos” y “forzada” son algunas de ellas. Frente al Cabildo, un grupo de personas vestidas de negro camina a pasos sincronizados y cruza la calle hacia la Pirámide. Son atraídas por el ruido de tambores hechos con baldes de pintura, golpeados por cuatro personas con gorras. La multitud negra avanza y se detiene frente a los baldes, junto a los que hay cuatro bicicletas al revés. Un tercio de Plaza de Mayo se colma de curiosos y las bicicletas comienzan a sonar como la cadena de una filosa y pesada máquina. Detrás, se aproxima otro grupo de mujeres jóvenes vestidas con remeras rojas y amarillas que contrastan a los presentes. Los colores de ellas, sus corridas, bailes y saltos llaman la atención: la escena altera el orden cotidiano. Un joven con mochila se mueve entre el público y reparte papeles con frases: “Antón Pirulero dice… si usted es ciudadano modelo, paga sus impuestos, cree en los noticieros, vive en barrio céntrico, usa tarjeta de crédito, viste como es correcto, atiende su juego…quédese tranquilo, a usted la máquina no lo desaparecerá”.

Fin de UN mundO (FUNO) es un colectivo artístico autoconvocado que irrumpe de manera esporádica y disruptiva en la vía pública desde hace más de cinco años. Con la intención de hacer arte encarnado en la expresividad de los cuerpos, el lenguaje poético deja de ser abstracto a partir de intervenciones con una mirada crítica sobre los hechos sociopolíticos del país. Quiénes conforman la agrupación es algo cambiante, según la respuesta en la convocatoria de cada intervención. El nombre de esta agrupación está relacionado con que su primera acción fue realizada el 12 de octubre de 2012 en Buenos Aires: se llamó “10/52” (o diez veces 52) debido a los 520 años de la llegada de los españoles a América, con el consecuente fin de un mundo. Pero además, esa primera aparición del colectivo tenía la base en un texto poético de Liliana Bodoc, “La saga de los confines”, inspirado en los tiempos en que América aún no había sido conquistada.

Para esta intervención, llamada “La máquina de desaparecer”, el colectivo precisó de la colaboración de cien personas para lograr una puesta en escena en Plaza de Mayo. “Buscamos dar cuenta de la complejidad de la máquina, de los que cumplen un papel fundamental y de la no implicancia de las personas que a su vez lo sostienen”, aclara Carolina, una de las participantes. Bajo el lema “transformar la ausencia en presencia”, la postura crítica de FUNO se visualiza una vez más, como todos los 24 de marzo desde 2013, en cada marcha por el Día de la Memoria.

Carolina es integrante desde los inicios de FUNO. Forma parte del “círculo de música”, pero además es colaboradora dentro de “Sincro”. “Sincro” es el nombre con el que dentro del colectivo se dialoga y organiza con los demás sectores (círculos) especializados, como los encargados de la vestimenta, las redes sociales y la producción audiovisual, entre otros. Cada integrante trabaja desde su aporte personal, en cada círculo, pero la labor final de sus numerosos integrantes es mancomunada. “Nosotros damos pinceladas eligiendo lo simbólico –afirma Carolina– porque asumimos que hay otros grupos u organizaciones sociales que desde lo político y lo económico en algunos casos describen y accionan. La particularidad de FUNO es ser un colectivo artístico, pero que además tiene tintes políticos”. Resalta, además, con convicción la convocatoria de personas con diferentes posturas ideológicas, que sin embargo tienen en común un mismo objetivo: la construcción de un nuevo mundo.

Simbólico hasta en los nombres para organizarse, las acciones se apoyan y refuerzan en el cuestionamiento y las preguntas antes que por las respuestas. Las intervenciones callejeras en diferentes espacios públicos de Buenos Aires han caracterizado a Fin de UN mundO desde sus primeros interrogantes, como lo fueron sus anteriores propuestas críticas a la gestión PRO, en base a los “Prombies”. Aquella mezcla de zombis con insignias del PRO resultó muy elocuente en sus apariciones en el subterráneo de Capital Federal, a la vez que logró un vaivén de tensiones con las personas que se cruzaron. Para Carolina, esa ambivalencia en las respuestas es un eje fundamental: “No hay una sola forma de caracterizar el polo de entender y no entender, hay matices. Sin embargo, en esa tensión hay una postura crítica, y el rechazo muchas veces es lo que da más preguntas”.

Josefina, al igual que otros muchos, no puede encasillarse como parte de algún círculo específico dentro de FUNO, a pesar de su larga trayectoria en el colectivo. Si bien se identifica con su labor en “Sincro”, ella acude a la necesidad que surja para cada intervención. Remarca la importancia del nivel de reflexión que genera una intervención artística frente al consumo de los contenidos mediáticos. “Algunos toman lo que consumen como lo que en realidad sucede y los cuestionamientos que buscamos son una manera de construcción que no genere personalismos, verticalidad y liderazgos. Se forma por ensayo y error”. Josefina no se relaja, y entiende sus actos desde un punto de vista pedagógico y sincero. “Elegimos esto –dice- por pura convicción, sin necesidad de rédito económico. Eso nos da poder y somos sinceros en la búsqueda, a partir de la participación colectiva”.

El 90% de quienes integran Fin de UN mundO son mujeres. Tal es el aumento de la presencia femenina, que ha crecido para denominarse “FUNA” y participar en el Encuentros Nacional de Mujeres realizado en Chaco. La labor femenina incluye una franja etaria extensa. “Después de la participación en Chaco – agrega Josefina – surgió la necesidad del desarrollo de una parte del colectivo en clave femenina, con acciones específicas creadas desde FUNA”.

En octubre de 2017 Fin de UN mundO cumplió apenas cinco años y sus integrantes expresan su felicidad con más trabajo y propuestas a futuro. Y es que para la concreción, se necesita del acompañamiento y de la convocatoria que siempre ha caracterizado a un colectivo en clave artística, pero no por eso los ensayos dejan de ser estrictos. La organización a partir de redes sociales y una comunicación acotada, han llevado a que la agrupación se encuentre por fuera de lo mediático, entendiéndose como alternativo. De esta forma, el colectivo se ha reforzado así mismo año tras año, generando aún más adeptos y promulgando interrogantes en las calles.

Y en ese sentido, donde la crítica, el arte y la danza son las herramientas de reflexión, la proclamación del fin de un mundo es algo pareciera no tener fin.

En Plaza de Mayo, pleno diciembre, el calor no cesa, y las gotas de sudor sobre las remeras rojas y amarillas de ellas tampoco. Ellas hicieron frente a la fuerza de la máquina, y ahora se retiran lentamente doloridas en dirección al norte. Luego de un breve silencio, una gorra roja en el piso es la última imagen de un joven de baja estatura que desapareció entre el tumulto. La maquinaria de hombres y mujeres de negro se lo llevó.Y con él, los aplausos de un público lleno de incertidumbre que de a poco se diluyó.

Actualizado 26/12/2017

Dic 20, 2017 | Culturas

Luca Prodan llegó cantando en inglés a una Argentina bajo la última dictadura militar y revolucionó la escena del rock nacional. El 22 de diciembre de 1987, el líder de Sumo se volvió mito y leyenda de nuestra música cuando fue hallado sin vida en su casa de la calle Alsina, en San Telmo, víctima de una cirrosis hepática. Sus restos descansan en el Cementerio de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires, donde todos los años sus fanáticos se reúnen en esa fecha para recordar al “pelado”, tocar algunos temas y dejarle un poco de ginebra.

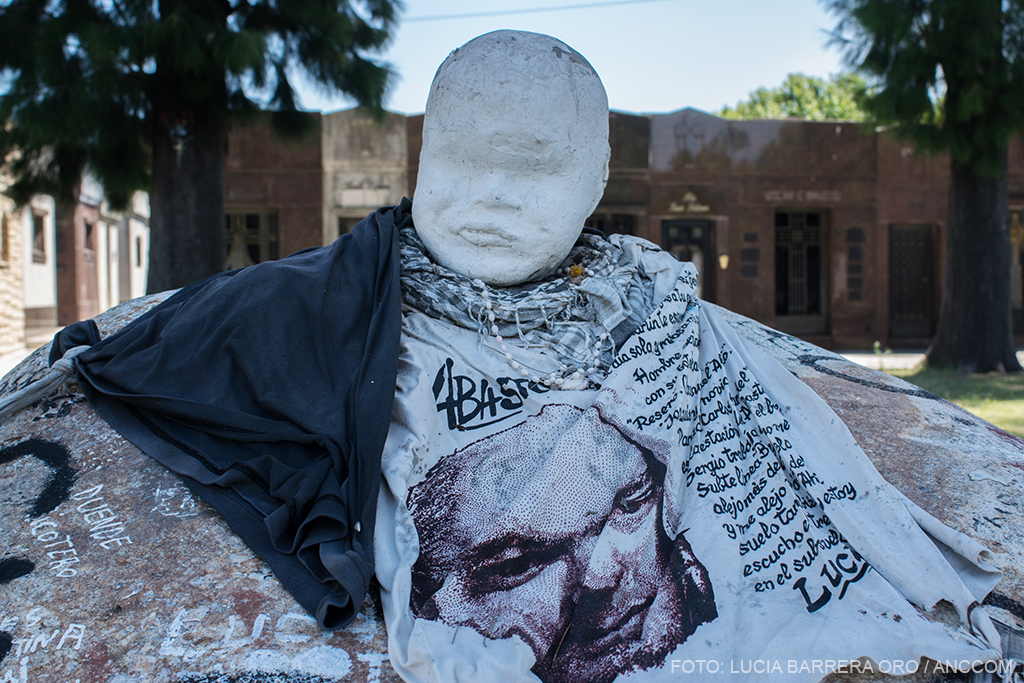

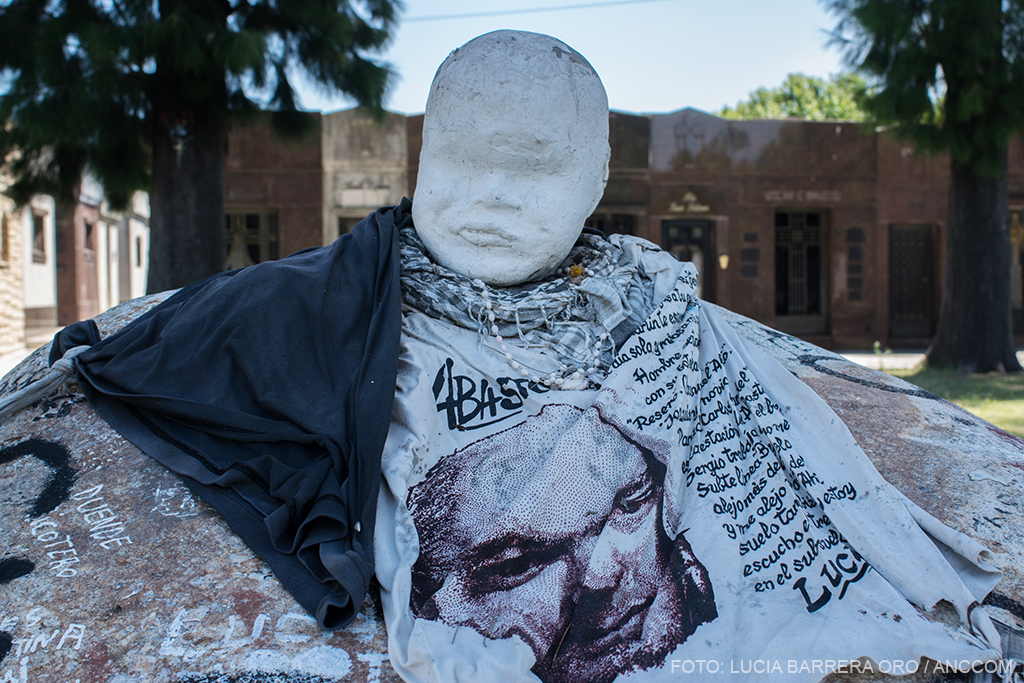

Monumento en homenaje a Luca Prodan en el Cementerio de Avellaneda.

Nació en Italia y fue educado en Escocia en el Gordonstown College, donde fue compañero del Príncipe Carlos de Inglaterra. En 1971 dejó el prestigioso internado, dio vueltas por Europa y terminó viviendo en Londres, donde en pleno auge del punk formó su primera banda que bautizó The New Clear Heads. Luego de la muerte de su hermana Claudia, en 1979, Luca decidió seguir a su ex compañero de instituto Timmy McKern, radicarse en las sierras de Córdoba y así escapar de su adicción a la heroína. En 1981, ya instalado en Hurlingham, junto a Germán Dafuncchio, Diego Arnedo, Ricardo Mollo, Alberto Troglio y Roberto Pettinato formó esa banda de rock a la que llamaron Sumo.

Formado en el oeste del Gran Buenos Aires, Sumo debutó en el Caroline’s Pub de El Palomar, en febrero de 1982, frente a 15 personas. Pasaron 35 años de ese primer recital y Hugo Pasquale, músico y habitué de la movida rockera recuerda: “La primera vez que los vi era época de Malvinas, fue en un bolichito minúsculo en Ciudad Jardín y me rompió la cabeza. Escuchar a un pelado cantando en inglés en un barrio rodeado de milicos y con muchos desaparecidos era sumamente impactante”.

Para la misma época, Gabriel Mattera concurría a su primer recital de Luca Prodan y los suyos para hacerlo ininterrumpidamente hasta la que sería la última presentación del conjunto, en la cancha de Los Andes de Lomas de Zamora, en diciembre de 1987. “Tenía 13 años, Sumo tocó en la inauguración del pub de mi primo que se llamaba Reggae, en Devoto. Después de ese primer show, vi todos hasta el último”.

La misma pasión a primera vista atacó a Fernando Márquez: “Tocaron FuckYou y casi me muero, para mí fue detonador. A partir de ese momento no paré de ir a verlos casi todos los fines de semana”.

Remeras y pañuelos que dejan los fans

Rolo Gutierrez, el fanático de Sumo a quien el director Rodrigo Espina convocó para el documental Luca de 2008, relata una anécdota que deja entrever la pintoresca personalidad de Prodan. En 1984, y con 15 años, fue al primer recital de la ahora mítica banda a un Stud Free Pub al que habían concurrido personas bastante más mayores que él y que eso llamó la atención de Luca. “Me encaró, me preguntó primero qué hacía ahí y después si había leído a Borges, yo le conteste que no y ahí nomás me mandó a estudiar, me dijo ‘¿por qué no te vas a tu casa y te cultivas fuckinman?’, pero nunca se presentó, me enteré de quién era cuando subió a cantar”.

A partir de ese momento siguió a la banda a casi todos lados. Estuvo en el show de la cancha de Los Andes, ese inolvidable 20 de diciembre de 1987 en el que Luca tocaría por última vez, recital al que no iba a asistir porque no tenía plata y porque se venían mejores presentaciones de Sumo: el 24 y 31 de diciembre en Cemento. “No sé por qué, pero al final decidí que tenía que ir”.

Hugo y Rolo coinciden en que la muerte del frontman de Sumo, aquel 22 de diciembre de 1987 y solo dos días después de su último recital, no los tomó por sorpresa. “La última vez que lo vi fue en Obras y ya estaba muy mal, verlo tan deteriorado fue como premonitorio de una muerte anunciada”, reflexiona Hugo. Para Rolo fue algo que siempre estuvo presente, “era como un aura alrededor de él”. Para Fernando Márquez, por el contrario, fue inesperado, se enteró cuando estaba trabajando y a través de un conocido. “Me dijo ‘pelado se murió tu ídolo’, yo lo mande a la mierda, pero después me di cuenta de que hablaba en serio y casi me muero con él. Pasaron varios años hasta que pude ir a ver a Divididos, en ese momento me fui a Los Redondos y sané la herida con otro pelado”, recuerda con emoción quien aún conserva entradas y algunos recortes de aquellas épocas.

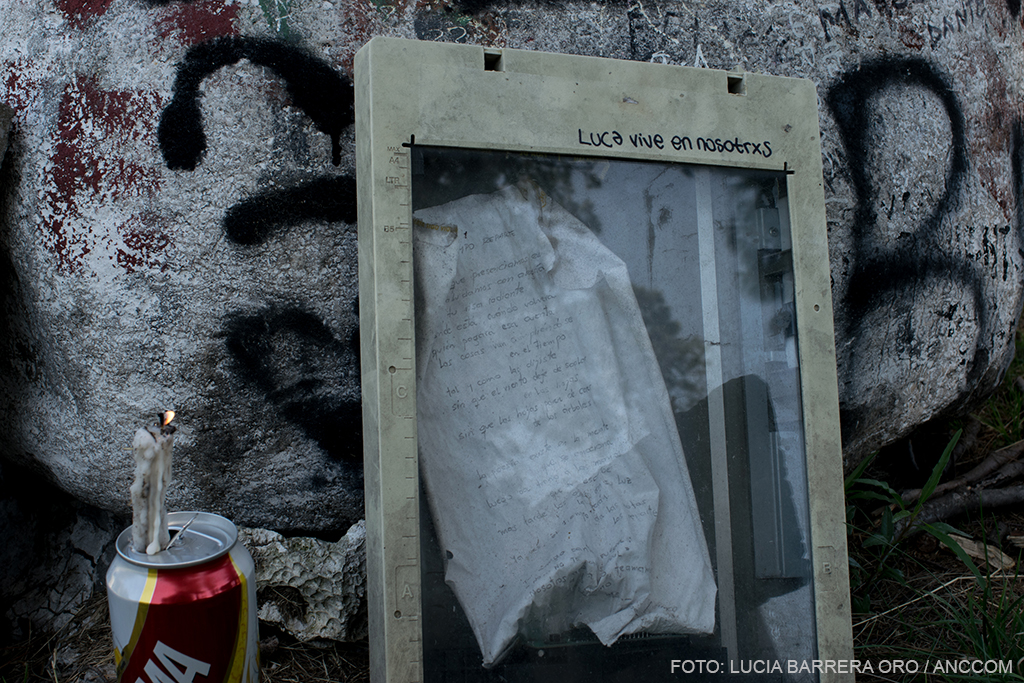

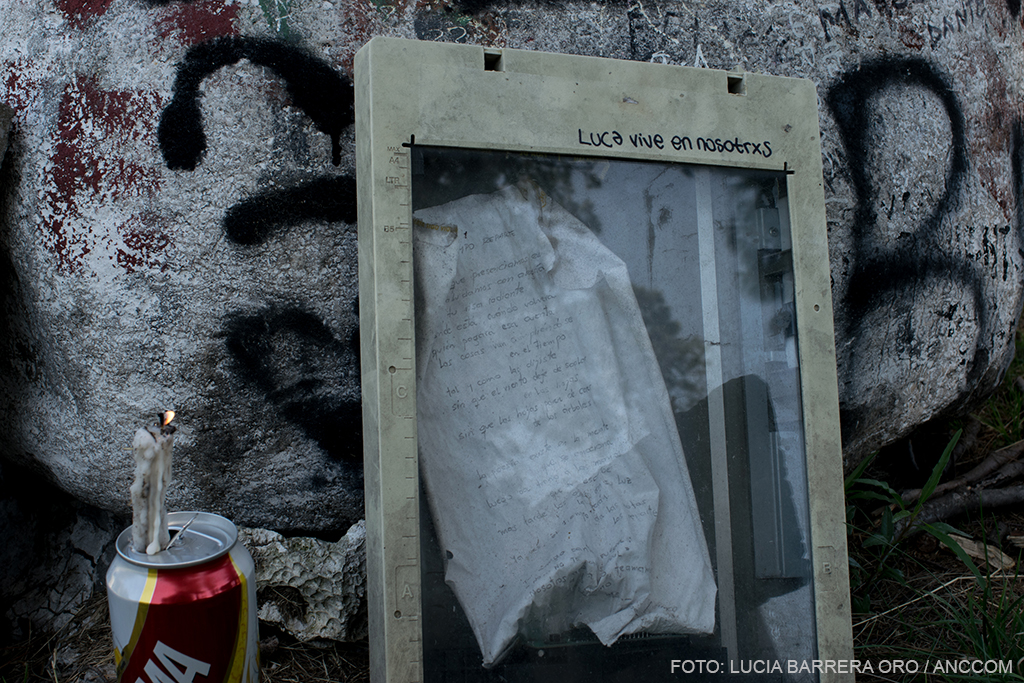

«Luca vive en nosotros». La leyenda vive entre velas, objetos y pintadas que dejan los fanáticos.

La última casa en la que vivió Prodan, ubicada en Alsina 451, fue declarada sitio de interés cultural en 2010 y desde ese año funciona como un multiespacio artístico que promete “cultura, delirio y rock” bajo el nombre de “Lo de Luca”. Por las calles del barrio de San Telmo, cuenta Rolo Gutiérrez, era común cruzarse a Luca, porque le gustaba mezclarse entre la gente y ser anónimo. También lo hacía antes de cada show: “Sumo tocaba tipo tres de la mañana y no les daban camarines, entonces se paseaba por el boliche y hablaba con la gente, y en ese momento no era normal porque el músico se mantenía como en una oda de misterio y leyendas”.

Sumo revolucionó y marcó a fuego los años ochenta: impuso una nueva forma de hacer rock. “Esta banda nos mostró otra cara, nos mostró que se puede ser así de crudo y a la vez talentoso. Todo el rock argento creció de la mano de Luca”, reflexiona Hugo Pasquale. La figura mítica de Sumo vive en su música, en sus poesías devenidas en letras de canciones, en las miles de anécdotas que lo incluyen, pero por sobre todas las cosas vive en sus fanáticos.“Luca fue un tornado que arrasó nuestra ciudad y nuestras mentes”, así lo define otro seguidor, al “Pelado de Sumo”, desde hace 30 años inmortal.

Actualizado 21/12/2017

Dic 18, 2017 | Culturas

La feria de pequeño formato es una nueva manera de promoción del trabajo de miles de ilustradores y artistas de todo el país que proponen la venta directa al público de sus obras. Los encuentros se realizan con frecuencia mensual y el último -denominado MANGO– fue el 16 de diciembre en El Taller de Don Omar, Fitz Roy 1245.

La denominación “pequeño formato” surge, no por las dimensiones del evento, sino por el tamaño de lo que allí se vende: fanzines en lugar de revistas, prints (copias impresas de dibujos originales) en lugar de cuadros, stickers, entre otras creaciones. Además, no suelen exponer las grandes editoriales, sino los propios artistas. La relación directa con el público permite a los expositores aumentar los márgenes de ingresos y, al mismo tiempo, ofrecer su obra a valores inferiores de lo que lo haría cualquier intermediario.

Gastón Mengo, ilustrador detrás de Mengoloton, aclara que “es como una oportunidad para que el artista tenga un ingreso y se haga conocido sin necesitar una editorial atrás”.

La autogestión es uno de los pilares más importantes en este tipo de ferias. Sin depender de ninguna empresa o entidad mayor, las exposiciones son impulsadas por los mismo artistas, con el afán de juntarse entre amigos, poder brindar al público calidad, y ofrecer oportunidades de trabajo. Si bien, como señalan los organizadores de la feria MANGO, hoy están golpeadas por el ajuste general que vive el país, “el poder autogestivo que encontramos es único y ofrece resistencias, apostando al tejido de redes y a la construcción de un sistema comunitario y desde las bases”.

Las ferias varían en su tamaño, temáticas y locaciones. Generalmente se realizan en multiespacios, casas culturales prestadas a la organización. Sus nombres también varían: Ey!, MANGO y DINÁMICA son algunos de ellas.

Caridibuja, ilustradora venezolana radicada en Argentina, participó de la feria “Vamos Las Pibas”, dedicada especialmente a artistas e ilustradoras de género femenino. Su perspectiva sobre la experiencia fue -según sus propias palabras- muy gratificante. “Tener contacto directo con personas que aprecian mi trabajo y otras que lo conocen gracias a la feria es una experiencia única -describe-, las redes quitan mucho del contacto humano que uno puede llegar a tener con el público”.

Así como Gastón menciona la oportunidad con bajo presupuesto, Caridibuja hace hincapié en que las ferias son una manera muy efectiva de hacerle llegar su trabajo a otras personas, compartir con otros creadores y ver en vivo las reacciones que los trabajos generan en los demás. Los organizadores de MANGO agregan que para muchos artistas estas ferias son su principal fuente de ingreso, tanto por la venta directa de sus obras como por los contactos y trabajos que surgen a raíz de ellas.

Florencia Tedesco, asidua visitante y especial coleccionista de las intervenciones de la dibujante Pum Pum, opina que “las ferias tienen lo especial de estar frente al artista sin nadie en el medio, y además ofrecen la posibilidad de encontrar miles de cosas muy originales que no tienen nada que ver con los productos que podés encontrar en un local comercial. Ir a una feria es toda una salida”.

MANGO, la feria constituida por Diego Jit Martínez, Sasha Reisin, Euge Petre, Maca De Pablo y Lu Benvenuto, es un ejemplo de cómo este formato autogestionado de promoción cultural va ganando terreno. “La feria nace en un cruce de oportunidades, las ganas de encontrar y divertirnos entre los artistas, el deseo de hacer accesible las creaciones que se exponen en la feria, la casa que permitió esa primera experiencia —explican a ANCCOM—. A partir de la motivación y con el mayor ánimo de jugar y probar, aun tomándolo con seriedad nace MANGO”.

Descripta por los propios organizadores como feria, festival, evento, falso cumpleaños, carnaval y todo lo que no entra en palabras, es una ejemplificación de cómo la feria del pequeño formato ha logrado convertirse en algo más que un espacio de promoción cultural. “Para nosotros es mucho más que una feria. MANGO es un lugar de encuentro entre amigos. Un lugar en donde compartir con pares, divertirse y hasta para generar nuevas conexiones”.

La feria del pequeño formato es una demostración de cómo, ante un panorama desfavorable y un sistema de difusión más bien cerrado, los mismos artistas logran ampliar las formas de trabajo y establecer nuevas reglas del juego. Y quizá, la mayor cualidad de las ferias, más allá de crear espacios artísticos, generar conexiones y poder dar acceso a productos artísticos a bajo costo, sea la capacidad de hacer sentir a todos sus visitantes como si estuviesen en casa, entre amigos.

Acutalizado 12/12/2017

Nov 30, 2017 | inicio, Novedades, slider

“El arte constituye un escenario privilegiado de lucha y de práctica política, desde ahí nos pensamos e invitamos a ser parte de este proyecto”, dijo a ANCCOM Cynthia Judkowski, directora de la séptima edición del Festival Mujeres en Foco. La idea original del evento fue la de construir un espacio de encuentro para visibilizar problemáticas, sensibilizar a la sociedad para el debate y fomentar el diálogo entre géneros a través de la proyección y posterior debate sobre films seleccionados.

Este año, fueron presentados más de 500 films de Argentina y del mundo para participar. Desde el viernes 1 al 6 de diciembre se podrán ver las 25 películas seleccionadas – largos, medios y cortometrajes –, entre las cuales se encuentran las diez que forman parte de las competencias oficiales (cinco en la competencia de largos, y cinco en la de cortos y mediometrajes).

“A partir de la convocatoria es que llegan los materiales, la verdad que es impresionante porque vienen de partes del mundo que no podes creer cómo se enteran que esto existe, pero tiene que ver con una convocatoria que nosotras hacemos”, dijo Judkowski.

“El arte constituye un escenario privilegiado de lucha y de práctica política”, dijo Cynthia Judkowski.

A partir de esto, la agrupación pone en juego distintos criterios de selección según las temáticas a tratar que son: formas de violencia, salud, migración, prácticas culturales, trabajo, compromiso político, diversidad, infancia y juventud, y vínculos, hasta que finalmente, según la cantidad de horas de proyección que tengan disponibles, eligen las que mejor reflejen los ejes planteados.

“Mujeres en Foco surge en 2009 pero ahora hubo muchos cambios y fue muy difícil la presentación de los proyectos con todos los problemas que pasó el Instituto (INCAA) a partir de la nueva gestión. Hubo muchos cambios en el área de Festivales Internacionales y eso impactó mucho, algunos se cayeron, no existen más, nosotros estuvimos ahí de no hacerlo y hubo un descuido total por los proyectos”, dice Judkowski.

Como se trata de un festival independiente, cada año deben buscar diferentes apoyos y ahora ya no cuentan con el subsidio del INCAA: “Cambiaban las personas responsables del área, mandabas un mail y no te contestaban, tenías que ir de nuevo y explicar todo y así fue pasando el tiempo, llegó el festival y quedamos sin el subsidio. Muy desprolijo y eso impactó directamente en nosotras”.

Imagen del film «El dominio de las piedras».

El cine Gaumont (avenida Rivadavia 1635) es lo único que el Instituto facilita, cobrando una entrada simbólica. También será sede de las proyecciones el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (avenida Del Libertador 8151) con entrada gratuita. El dinero para costear la prensa y los diseños del Festival fue producto de algunas itinerancias que hacen Mujeres en Foco para llevar las películas por el resto del país. “La idea, parece, es que el festival desaparezca, sino no se entiende. No sé cuánto le sirve a ellos que haya estos proyectos”, se queja Judkowski.

Un refugio para mayor inclusión

La película proyectada y elegida para la apertura de la inauguración fue Refugiado, de Diego Lerman, estrenada en 2014. Fue elegida por parte del programa Sordas sin Violencia, para adaptarla junto a la Productora Access Media Argentina, con un subtitulado específico que incluya, además de los diálogos, la referencia a los sonidos de lo que pasa en el film para que sea accesible a hipoacústicos.

La película, protagonizada por Julieta Díaz y Sebastián Molinaro, trabaja con temáticas de violencia familiar, tiene una trama compleja en la cual los sonidos hablan más que las palabras, es por ello que la inclusión de estos elementos en un subtítulo contribuye a garantizar el derecho a la cultura de tod@s.

La película proyectada y elegida para la apertura de la inauguración fue Refugiado, de Diego Lerman, estrenada en 2014.

Actualizado 30/11/2017