Feb 6, 2018 | Comunidad, Culturas

La Orquesta de Música Popular Raíces comenzó en el año 2007 como un proyecto de extensión del ex Conservatorio de Música e Instituto Superior de Formación Docente de los Buenos Ayres. Si bien esa institución cerró en 2014, la orquesta sobrevive. Actualmente participan 150 niños y jóvenes de 7 a 20 años repartidos entre sus tres sedes: el Colegio EOS de Moreno Centro, la Escuela Primaria Rural Nº 5 de Cuartel V y la Fundación de los Buenos Aires de La Reja.

“Empezamos aproximadamente con 20 niños. Éramos tres profesores y usábamos las guitarras y los bombos del Conservatorio. Compramos solo diez pincullos y un charango que nadie sabía usar. Con el tiempo, la orquesta fue creciendo”, cuenta su director, José Luis Battistin o simplemente Pepe, como le gusta que lo llamen.

En los inicios de la Orquesta Raíces participaban solamente 20 niños, hoy en día suman 120 en sus tres sedes.

No se cobra cuota a los chicos y, en caso de no poseer el instrumento, pueden usar los de la Orquesta. Pepe resalta que “adquirir el instrumento no es un problema. La dificultad de los proyectos es sostener en el tiempo el recurso humano ya que los profesores cobran. Algunos de ellos empiezan ad honorem pero la idea es que el trabajo se pague. Hoy el municipio nos paga dos talleres que equivalen aproximadamente al 50% de los gastos en recursos”. Además de este financiamiento, la Fundación se sostiene mediante rifas, eventos solidarios y Amigos de la Orquesta, un medio de financiamiento colectivo que obtiene donaciones. También hay un bono contribución que pagan aquellas familias que pueden hacerlo, de manera de facilitar la participación en el proyecto de aquellos niños que no están en condiciones de abonarlo.

En 2014 se sumó al proyecto el docente Sergio Salazar, hoy encargado de la gestión de la Fundación. “Sabía de las necesidades que tenían. Hacían malabares para sostenerse. Empezamos a pensar en hacer sistemáticamente un aporte de contribución de las familias. Es un espacio colectivo, el que viene se suma a la rueda. Es decir, en todo aquel que viene se genera esa conciencia. O lo sostenemos entre todos o no lo sostiene nadie.”

Algunas familias mediante un bono de contribución permiten que otros chicos participen de la orquesta.

En 2012 se creó la sede de la Orquesta en la Escuela Primaria Rural Nº 5 de Cuartel V, una de las localidades más carenciadas del Partido de Moreno. El proyecto se logró gracias a un concurso de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) mediante el cual Pepe y otros profesores obtuvieron un subsidio. Con el tiempo se fueron sumando más docentes, entre ellos, Martina Ulrich, hija de Peteco Carabajal. En 2014 también se llevó el proyecto al Colegio EOS, esta vez con una lógica diferente: la Orquesta se acopló a un espacio curricular para 4º, 5º y 6º grado en el horario de música.

Salazar afirma con orgullo: “La Orquesta es un espacio educativo, gratuito, colectivo, de la cultura, de la raíces profundas de esta tierra, de la diversidad y es la distinción que el espacio tiene. Hay muchas personas que se van sumando y tenemos muchas propuestas. Es un espacio vivo y activo”. En agosto de 2017 se integró al proyecto el Coro Social Raíces para adultos, donde también participan algunos jóvenes de la Orquesta.

En sintonía con Sergio, Amelia Guidolin, presidenta de la Fundación de los Buenos Ayres para la Artes y la Cultura, figura jurídica que dirige las actividades, añade: “Es un proyecto educativo que abarca varias cosas. Su educación es nuestra preocupación. Los niños no pueden venir a la Orquesta si están fracasando en la escuela. Hay un vínculo. No es como aquel caso donde el chico va a un profesor particular a estudiar un instrumento una vez por semana”.

El proyecto educativo de la orquesta cuenta con jóvenes «multiplicadores» que colaboran con la enseñanza a otros chicos y chicas.

Los chicos aprenden y toman conciencia de la responsabilidad y el compromiso de trabajar con otro. Los docentes de la Fundación transmiten el valor de la construcción colectiva. Desde el primer día los niños pueden vivenciar lo que es tocar en una orquesta que apunta a tener igualdad de estatus de todos los instrumentos. Además, la Fundación cuenta con “multiplicadores” es decir, jóvenes que enseñan a otros y ayudan a que el proyecto continúe.

Por lo general, los jóvenes multiplicadores deciden inscribirse al profesorado de música en los conservatorios más cercanos como el de Morón, Luján y San Miguel. Yanina Cisterna de 18 años, toca el violonchelo en la orquesta y expresa: “Cuando escuché el violonchelo por primera vez, me enamoré. Voy a seguir el profesorado de música”. Su compañera Raquel Hes, también de 18 años, agrega: “Amo la Orquesta. Es algo que nos brindan gratis y nos viene bien, ya que hay muchos que no lo pueden pagar”. Los jóvenes aprenden a caminar con otros, siguen el profesorado y devuelven la generosidad que se les otorgó.

En 2016 los jóvenes multiplicadores se presentaron en el Pre Cosquín de Moreno. Ganaron y fueron a tocar al escenario de Cosquín en Córdoba. Eso dio mucho impulso a la Orquesta e hizo que los llamen de muchos lugares. Se presentaron en Tecnópolis, en encuentros de colectividades, ferias del libro, escuelas, teatros y actos municipales.

Ene 17, 2018 | Entrevistas, slider

Hay una banda de cumbia que invita a sudar sin nombres ni moral, a entonar sus canciones con “lenguas insurrectas” y a agitar las caderas de “cuerpos castigados” por el patriarcado con el puño feminista en alto. Está “viva y furiosa”, lista para desafiar al machismo. Cuestiona la monogamia porque “es un cuento de la infancia” y el régimen de heterosexualidad obligatoria porque sabe que “revolución es que te pueda besar en cualquier lado, sin sentir la vergüenza”.

Se ríe de la inclusión a medias, de la hipocresía del “está todo bien con que cambien de nombre, pero en el fondo siguen siendo hombres”. Le canta con rabia a los CEOs del capitalismo, que “propagan talleres clandestinos, odian al pobre y a lo distinto”. Con el deseo de vivir en paz y el amor como el gran motor proponen “acabar bien pronto con estas violencias” y “cortar con tanta indiferencia”. Esto es Sudor Marika. Nicolás Gabioud, Nahuel Puyaps, Rocío Tirita, Vicente Quintreleo, Sebastián Sazali, Lautaro Pane y Carolina Piccarreta se juntan a ensayar en el Doke. Salen a escena con los rostros tuneados con gliter y los cuerpos semidesnudos decorados con accesorios propios de la estética BDSM (Bondage, dominación, sadismo, masoquismo). En sus shows entre tema y tema entonan a coro con el público “Macri no es, puto es liberal, hacete cargo él es heterosexual” y re versionan el clásico de Supermeka2: “que levanten las manos como yo la que quiera un misoprostol”. Tienen disco nuevo, Las yeguas del apocalipsis. Toda una declaración de principios.

Sudor Marika se presentó, junto a la banda Los Rusos Hijos de Puta, en el Teatro Mandril.

¿Cómo surgió la idea de cantar sobre los feminismos y las luchas LGTBIQ?

Vicente: Había algo que nos hermanaba que es la militancia de nuestras identidades disidentes. El hecho de ser una banda de cumbia integrada por personas que tenemos una base de empoderamiento de algunas causas hizo que supiéramos de entrada que no iba a ser una reproducción de lo que es la cumbia como género musical. Nuestras canciones son creaciones colectivas. Queremos ocupar este espacio, pero desde nuestra experiencia y forma de pensar un mundo posible, usando este género musical que es bastante machista como la mayoría de los géneros, misóginos, violentos.

Nahuel: No es que primero vino la idea y después las canciones, creemos que lo personal es político, para nosotras no está la vida por un lado y cuando vamos a hacer canciones vemos cuál es el tema políticamente correcto. Escribimos sobre lo que estamos hablando, deseando, pensando, amando.

¿Por qué tocan cumbia? ¿Qué significa para ustedes la cumbia?

Rocío: La mayoría ya veníamos escuchando cumbia, creemos que este género tiene algo de la celebración, de la fiesta, de trastocar algunos sentidos de las letras de las canciones.

Vicente: La propia cumbia fue la que nos hizo encontrarnos, todos los que integramos la banda tenemos en común que la cumbia es el género que elegimos por excelencia al momento de salir a bailar algo. Para nosotras tiene un sentido especial crear estas letras con una música popular, pensamos que es una música que tiene un montón de llegada a un público muy amplio.

«Creemos que este género tiene algo de la celebración, de la fiesta, de trastocar algunos sentidos de las letras de las canciones», dice Rocío Tirita sobre la cumbia.

En sus letras se refleja una visión muy crítica hacia el actual gobierno, ¿cómo se posicionan en lo políticamente partidario?

Nahuel: somos varias en la banda y hay posicionamientos heterogéneos, pero en esa línea que prevalece o que se ve hay algo que nos une.

Rocío: ¡Amor a Cristina, dale decílo! (Risas).

Nahuel: Pero entendemos que eso no obtura otras alianzas y de hecho en general son sectores de izquierda los que nos llaman para compartir espacios, porque tenemos una mirada anticapitalista y antipatriarcal que puede ser contradictorio con la figura de Cristina. Con ella tenemos un amor y una pasión porque es alguien que dijo las cosas en un tono como de una cumbia.

Rocío: También está la cercanía entre la cumbia y lo popular.

Nahuel: En un diario nos hicieron una entrevista y un pibe comentó que éramos “populismo rosa”. Me parece que eso que nombran como populismo rosa es chorrear y entender que los cuerpos puedan también comprender por dónde va la política y no dejarlo para los iluminados.

Vicente: Lo que nos importa destacar en este momento es que somos una banda antimacrista porque creemos que desde ese lugar generamos la posibilidad de establecer alianzas que hoy nos parecen mucho más trascendentales que decir banco a Cristina o no, a pesar de que nosotros la amamos. Hay personas o más bien trolls que nos bardean con un ejercicio del odio al que no le queremos dar cabida.

«Hay un deseo de pureza al que nosotros no queremos responder porque pensamos que somos seres que estamos en constante experimentación», dice Vicente Quintreleo.

“El estruendo siempre es fuerte cuando cae la moral” dice una de sus canciones. ¿Qué significa para ustedes derrocar la moral?

Vicente: Hay un deseo de pureza al que nosotros no queremos responder justamente porque pensamos que somos seres que estamos en constante experimentación, y nos referimos a todo tipo de discurso de pureza, de moralidad, incluso dentro de los feminismos y la disidencia sexual.

Nahuel: esta idea de la moral viene a romper con la idea de que la pelea no es solo con el capitalismo y el patriarcado, también va a ser cada vez que vengan a decirnos cómo tenemos que vivir porque el poliamor también se puede volver moralista. Si hay una receta a la que nos tenemos que someter para poder vivir, para ser más progres o más feministas, hay alguien de afuera que nos está diciendo cómo hay que vivir. Esa es una pelea constante y cuando das esa lucha, ya nunca estás tan cómodo y eso no te deja nunca descansar ni creértela que ya sos lo suficientemente rebelde o anarco porque la moral se te filtra siempre, es un trabajo deshacernos de ella. Como dice Rocío en una canción: “Dejame sentir que siento”. Para eso hay alguna voz que hay que callar y es la de la moral.

Rocío: También está la moral en las izquierdas, está en todos lados.

«Quieren que estemos tristes. Hay todo el tiempo un ataque para que eso suceda y nosotras en ese infierno estamos encontrando alianzas», dijo Nahuel Puyaps.

A través de sus letras cuestionan y denuncian ciertas de formas de opresión. ¿Creen que, desde el lugar del baile, la alegría, la celebración se puede llegar a cambiar ciertos pensamientos?

Rocío: Sí, pero no en términos megalómanos sino como un espacio donde quizás a los cuerpos bailando les pasa algo, al menos alegrarse, pero no a modo de placebo, sino que hay algo del contagio de lo que proponemos que se da por afinidad política; no sé si vamos a poder convencer a un macrista que deje de votar a Macri, sino más bien pensar cómo seguir juntándonos, haciendo cosas e irradiar esa alegría en otros espacios.

Nahuel: No vamos a convencer a nadie de nada, pero es verdad que estamos en un momento en que la política está trabajando sobre nuestras afectaciones, sobre la tristeza. Quieren que estemos tristes. Hay todo el tiempo un ataque para que eso suceda y nosotras en ese infierno estamos encontrando alianzas. Todo lo que nos va sucediendo es por alianzas afectivas que se van expandiendo. Y lo que estamos encontrando es que aún en el medio del infierno estamos produciendo y creando desde el orden de la alegría y no desde la alegría que impone el macrismo como un slogan, sino desde una alegría que aumenta la potencia de la gente que está participando de eso quiere más. Hay personas que hacen un dibujo, otros tocan nuestros temas, otros hacen una remera, otros no invitan a tocar; hay toda una producción de alegría que se expande y no es la alegría del macrismo, sin pedirle nada a nadie participamos de un encuentro potente.

Sudor Marika canta sobre feminismo y luchas LGTBIQ, desafía al machismo y al patriarcado, cuestionan la monogamia y el régimen de heterosexualidad obligatoria, y van en contra del capitalismo.

Nicolás: Es una disputa de la cumbia como discurso, de la noche, de la fiesta. La gente lo escucha y se siente interpelada, se ve representada en estos espacios y eso genera más encuentros con más personas y así vamos conquistando todos los espacios.

Rocío: cuando decimos más encuentros con más personas no lo decimos en el sentido que nuestro objetivo principal como banda es tener un millón de fans y generar esa distancia infinita entre los fans y la banda; cuando decimos que se producen encuentros es porque hay algo que se contagia y que no tiene que ver con la adoración y la fascinación sino con una figura que circula más horizontalmente.

La banda se apropia de la cumbia para convertirla en bandera de la lucha por la diversidad y la disidencia.

***

Sebastián Zasali: Teclado y voz

Rocío Tirita: Güiro y voz

Vicente Quintreleo: Guitarra y voz

Nahuel Puyaps: Bajo

Nicolás Gabioud: Trompeta

Carolina Piccarreta: Octapad

Ene 9, 2018 | Entrevistas, Novedades

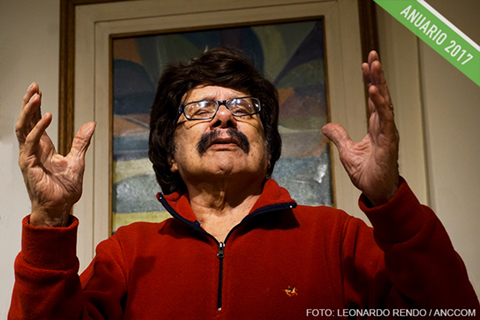

Para el folclorista Ramón Ayala, el actual es “un tiempo ayalesco”, en que nuevas generaciones llegan a su obra, y entonces se cumple el objetivo de su razón de ser como artista: “Llegar a un público anónimo con la mejor expresión”. Con una agenda abundante en próximas presentaciones, El Mensú hace un lugar en su tiempo para dialogar. Cuenta y reflexiona sobre su actualidad, sus proyectos, su encuentro con El Che Guevara, con Rodolfo Walsh, sobre el ritmo que inventó -el gualambao- y su secreto para lograr con 90 años tener la alegría, el optimismo y la expectativa vital de alguien que recién va a iniciar su carrera.

¿Hay un despertar hacia Ramón Ayala, se ha producido un “tiempo ayalesco”?

Hace poco tiempo existía un tal Ramón Ayala que hizo “El Mensú”, “El Jangadero”, “El Cosechero”, y por eso están aquí ustedes hoy, les ha despertado un interés. A mí me resulta hermoso. Y es la verdadera labor del artista: aportar al pueblo en pos de cultura para elevar al pueblo hacia estadios superiores del pensamiento o del conocimiento.

¿Hay un nuevo público de Ramón Ayala?

Sí. Me asombro de la cantidad de personas jóvenes que hay en mis presentaciones. En mis recitales hay más jóvenes que gente mayor. Y yo me siento un “pende…nciero”, por no decir un pendejo junto a ellos. Pero soy un tipo muy joven, digamos, mentalmente por lo menos, y me siento a la altura de ellos. Y a mí me halaga muchísimo que las personas se interesen por mi obra. Porque uno se esfuerza, se propicia para que la obra tenga dos buenas piernas: una de música y otra de palabras. Y vos ves verdaderamente que lo poco o mucho que has hecho tiene una razón de ser: que es llegar a un público anónimo con la mejor expresión; porque viene de él y va hacia él, a la manera de un búmeran.

Te fuiste de Misiones de muy chico. ¿Cómo sostuviste las imágenes de tu lugar de nacimiento y cómo las fortaleciste, estando tan lejos?

Hay una cosa: dicen que el árbol tapa el monte. Por ese motivo uno no ve ciertas cosas; vos te ponés la mano frente a tus ojos y no ves muchas cosas de la casa.

Pero cuando vos sacás el árbol de frente tuyo, o te vas más lejos, ya ves la casa en toda su dimensión. Y cuando te vas de tu tierra estás viendo a tu tierra, el paisaje, todo el bosque y lo que traés dentro de tus imágenes. Yo tengo imágenes de color, de hojas de árboles, recuerdo formas. Me acuerdo de cosas que se han grabado en mi interior y que obedecen tal vez a una psiquis interior, o a una forma, una necesidad de transformar cosas que no las tenía en su momento en las manos, pero que estaban dentro de mí.

Esas imágenes interiores, en algún momento, ¿se convierten en obras?

Sí, claro. Cobran coraje y salen. Como un parimiento. Hay que capturar las imágenes antes que se evaporen. Son imágenes que te da la naturaleza. Se transforman en un cuadro, en un poema, en una canción. El artista tiene dentro a un loco que está agazapado. Y en algún momento se lanza. Parece apenas una chispa, pero eso pasa luego a ser un fuego; y lo comparo un poco con el ímpetu que tienen los caballos cuando están encerrados en el stud, esperando el momento para salir y lanzarse al camino. Cuando el artista decide a lanzarse es porque vio una chispa, y esa chispa quiere decir fuego, porque se va a convertir en fuego.

«Hay que capturar las imágenes antes que se evaporen. Son imágenes que te da la naturaleza. Se transforman en un cuadro, en un poema, en una canción».

Cuando hablás de capturar el paisaje, las imágenes, cuando en tu obra se descubren esas vivencias, ¿considerás también las costumbres y las tradiciones?

Sí. Y les tengo un gran respeto. Porque hay cosas que no son elaboradas científicamente sino que han brotado por medio de la intuición. Es la intuición pura que sale a flor y quién lo crea ni se da cuenta tampoco. Yo jamás pensé que el gualambao era un ritmo de 12 por 8 –se refiere a un tipo de compás musical- y que dentro del 12 por 8 había otro ritmo interior. Y ese es el encanto de todo esto. Como lo es la metáfora en la palabra. Que vos digas, por ejemplo: “Algo se mueve en el fondo del Chaco boreal, sombra de bueyes y carro buscando el confín, lenta mortaja de luna sobre el cachapé, muerto el gigante del monte en su viaje final”. Entonces estás viendo una inmensidad en cuatro palabras. Está ahí, atrapada e inamovible. Ahora, para llegar a eso, hay que transitar mucha legua. Muchas huellas.

Cuando el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos te invitó a La Habana en 1962, ¿conociste al Che Guevara?.

Sí, lo conocí en La Habana. Él trabajaba de noche, porque los calores son tremendos allá. Y de día descansaba. A la tardecita se levantaba y comenzaba sus actividades. Me recibió en un hotel. Y estaba también Salvador Allende, que todavía no era presidente, estaba Rodolfo Walsh… En Cuba se dio un encuentro muy lindo. Cada uno de los que estaba presente contaba cosas. Fue hermoso conocer. Recuerdo que el Che contó sobre cómo organizó el movimiento de los pescadores y en un momento dijo “porque en Cuba esa actividad estaba dirigida por los norteamericanos. Empresas norteamericanas. En Cuba, donde metías tus manos en el mar y sacabas pescado, estaba eso dirigido por los norteamericanos. Todo eso pasaba en Cuba, pero ahora no. Ahora el mar es nuestro. Las manos que sacan el pescado del mar son nuestras, y las manos que los van a vender, también son nuestras”.

¿Cómo fue esa charla?

Guevara estaba sentado ahí -señala en la mesa la posición de todos los presentes esa noche- y yo justo frente a él. Había personas del Partido Comunista, peronistas, radicales, personas de todo el abanico del pensamiento popular. Yo era un muchacho y no estaba consustanciado aún con la presencia del Che como prócer. Tampoco él había trascendido tanto; pareciera que tenés que morirte para ser alguien, al menos se acostumbra eso por estos lares. Y me dice el Che: Ramón Ayala, yo he cantado tu canción en los fogones de la Sierra Maestra. ¿Sí comandante? Qué alegría. Es demasiado honor para mí. ¿Y cuál canción? Teníamos dos, “El Cosechero”, y “El Mensú”. Pero como “El Mensú” tiene más elementos revolucionarios, es más frontal, optamos por esa. Y yo la cantaba en los fogones. Bueno, esto viene a justificar la creación de esta obra, si no hubiera existido un Che Guevara, esta obra no podría haber salido, le dije. Y él se reía. Se reía más por mi ingenio verbal que por la verdad de ese ingenio.

¿Qué cosas te movilizan más, te “revolucionan”?

Todo me renueva. Yo estoy en ese camino del descubrimiento, del encuentro, del hallazgo. Estos acontecimientos políticos que están ocurriendo ahora, aquí, también todo eso me moviliza.

¿Cuándo sentiste que tu vida iba por el lado del arte?

¿Querés que te diga la verdad? No te das cuenta. Vos sos lo que tenés que ser, es un mandato de no sé quién. De pronto llega una voz que dice “levántate y anda, todo está en ti”. Y si no llega esa voz, empezás a hacer cosas. Pero está la intuición. Y de pronto estás en un caminito, que se convierte en una avenida. Con toda la responsabilidad que significa conducir bien tu vehículo.

Atravesaste nueve décadas de historia de la vida de esta tierra. ¿Cómo hacés para que la historia no te absorba, no te capture?

Si, que la historia no me lleve hacia ella. Pero nosotros también vamos haciendo la historia, porque así como la historia nos va llevando, nosotros también la vamos modelando, y le vamos dando color, y la vamos seccionando. La historia que seccionó San Martín en Los Andes, él dio una identidad: “De aquí hasta aquí se llamará San Martín de Los Andes” y el se dio cuenta de eso. Y yo lo veo prácticamente como un cuadro. Uno de mis próximos objetivos es el de hacer un disco que será “Cantando con los próceres”, para que muchos tontos, vivos que andan por la calle sepan que, por ejemplo, Moreno es una calle, pero que sepan también que ese tipo se murió para que nosotros hoy estemos acá. Decimos “San Martín cruzó los Andes”, pero no tenemos noción real de lo que es eso. Andá y cruzá los Andes ahora, y hasta en coche, ya así te vas a llenar de miedo. Bueno, andá a cruzarlo a pié, o en burro, como lo hicieron ellos. ¡Qué increíble! Y entonces algo que contaré en ese material que quiero realizar dedicado a los próceres, dice: “Detrás de este oleaje que me está llevando irremediablemente hacia las profundidades estoy viendo las lucecitas de mi Buenos Aires. Allá lejos, en el horizonte, casi. Y sé que ya no volveré, que voy hacia la muerte total. Pero también sé que en este momento están naciendo niños y jóvenes que van a llevar las banderas de mi canto. Las banderas de mi mensaje para mi Buenos Aires, para mi tierra gaucha. Para librar la soberanía de mi paisaje. Yo desapareceré, no importa. La obra está hecha”.

Actualizada 25/07/2017

Ene 9, 2018 | Comunidad, Entrevistas, Novedades

Cristina Fraire nació en los suburbios de Buenos Aires en 1949. A lo largo de su vida fue reconvirtiéndose profesional y personalmente en una búsqueda constante por encontrar una identidad propia. Inquieta, rigurosa, sensible y solidaria son solo algunas de las características que la definen. “He andado por la vida como en un río arremolinado, fluyendo sin un destino prefijado, atormentada las más de las veces por el sentimiento de ser sin casa, de ser sin moldes, de ser un ser transitando la marginalidad del margen, ese extraño filo de las no certezas”, escribe en su libro La vida austera.

A principios de los 80, luego de avanzar en sus estudios de Psicología, comenzó a trabajar como foto-periodista en distintas publicaciones. Su preocupación por los prejuicios y la exclusión social, que experimentó en primera persona por su condición de mujer, la llevó a enfocarse en los desfavorecidos. Sus obras reflejan el interés que tiene por las personas y sus formas de habitar los espacios. Ejemplos de ello son la serie fotográfica Donde la ciudad se interrumpe que realizó en 2001 sobre la vida en las villas; o la serie titulada Pequeños equilibrios que creó en 2002 sobre los habitantes de La Boca. Sus obras recibieron la distinción de las becas John Simon Guggenheim (1997) y del Fondo Nacional de las Artes (1993 y 1997). Trabajó en la Biblioteca Nacional y coordinó el área de fotografía del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Su último proyecto fue La vida austera que se centró en las comunidades criollas de las laderas de Córdoba. El trabajo en el que convergen ensayo y fotografía se desarrolló durante la década de 1990 y recientemente se terminó de editar. Lugo de su presentación el sábado último, en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, la fotógrafa dialogó con ANCCOM.

¿Cómo fueron tus inicios en la fotografía?

En mis comienzos trabajé en fotoperiodismo, pero como mujer fue muy difícil. Cuando salía a buscar trabajo no te contrataban y se justificaban diciendo sos mujer y las mujeres se embarazan, traen problemas. Las veces que trabajé en periodismo fue en negro y me pagaban cuatro australes con cincuenta. Se podría decir que la mujer es como el negro del mundo, nunca te tomaban efectiva. Sé que tengo algunas buenas fotos periodísticas, pero las considero un registro. No me están expresando a mí misma ni lo que yo quiero decir. Di un montón de vueltas, al principio pensé que quería ser periodista hasta que me di cuenta que no, uno no hace periodismo, sino que trabaja para una empresa. Yo tuve que hacer un esfuerzo para encontrarme a mí misma. Llego a la fotografía un poco tarde, a los treinta años. Antes intentaba inútilmente un título universitario, recorrí varias facultades, buscando ser la hija doctora. Cuando hallé la fotografía fue algo muy importante para mí y muy raro. Siempre hubo en casa alguna maquinita fotográfica, pero realmente me encontré con la fotografía cuando viajé a Bolivia y a Perú. Me compré una cámara, leí el manual y saqué fotos durante el viaje. Cuando volví murió mi papá y ahí dije basta de universidades, se terminó. Cuando me preguntaban qué iba hacer cuando me recibiera, yo respondía que iba a regalar el título a mi papá para que lo pusiera en un cuadrito. Yo iba a terminar la facultad ese año o a mitad del año siguiente y dije basta, ya estuve loca diecinueve años tratando de sacar un título.

¿Cómo nació el libro La vida austera?

Había hecho un viaje a las Altas Cumbre en Córdoba, con mi sobrino Javier, mi sobrina Noelia y mi cuñado. Pero cuando fui con ellos no me pasó nada en ese lugar. Después decidí volver sola, porque había una escuela en donde los chicos estudiaban y dormían. Quise volver para hacerle un reportaje a su maestra, lo hice como reportera gráfica. En ese entonces estaba muy encuadrada como fotoperiodista y con la idea del registro de la realidad. Cuando bajé de la montaña y volví a Buenos Aires empecé a editar el trabajo y sentí que no me gustaba nada de lo que había hecho, solo una o dos fotos. Entonces le pedí a un amigo reportero gráfico que me ayudara a editar, pero tampoco me gustó lo que editó. Hasta que me di cuenta qué era lo que quería hacer, por qué me gustaban ciertas fotos y no otras, y entendí que en realidad debía seguir por ahí y elegir el camino de las fotos que me estaban hablando. Entonces volví. En la montaña tuve que ir con un señor que no conocía y hacía de guía. Se llamaba “Ñato” López, era como un baquiano. Yo iba detrás con un caballo y ahí empecé a sentir un montón de cosas con el paisaje y de golpe bajaron las nubes y lo único que dijo en todo el viaje este señor fue: «se aneblinó». Entonces pensé que eso era serio, porque si en el tiempo que llevábamos de viaje lo único que había dicho era eso, debía ser porque había que tener cuidado. En ese momento empecé a sentir que mi vida dependía de ese señor. El lugar es un desierto de tierra y paja. No hay caminos, no hay nadie. Pensé que si le pasaba algo a ese hombre yo estaba perdida, no tenía cómo sobrevivir, no conocía nada. Eso fue una cosa muy rara, entender que tu vida depende de otro a ese extremo de que si le pasa algo a ese otro a uno también le pasará lo mismo.

Su preocupación por los prejuicios y la exclusión social, que experimentó en primera persona por su condición de mujer, la llevó a enfocarse en los desfavorecidos.

¿Por qué lo titulaste así?

Siempre sentí que se llamaba La Vida austera. Yo empecé el trabajo en la época del menemismo, en los años 90. Al mismo tiempo que trabajaba como fotoperiodista quería hacer este proyecto y necesitaba encontrar a alguien que me ayudara con la financiación. Me presenté a una beca y pensé que si le ponía ese título iba a ser más complicada la financiación. Entonces le pedí ayuda a un amigo semiólogo y el resultado fue Pastores en el fin del milenio. Este trabajo empieza con ese nombre, pero a medida que fui haciéndolo sentí que se acercaba más a La vida austera y decidí titular el trabajo con su verdadero nombre. Sentía que Pastores en el fin del milenio no me representaba, un nombre muy periodístico, como que lo aleja totalmente. El título que me recomendó el semiólogo tenía un anclaje en mi asombro ante el hecho de que hubiese gente que fuera pastora. Ser pastor, por un lado, es algo raro y aburrido, el estar ahí todo el tiempo. Y por otro, sentía que con ese gobierno y esa política íbamos a terminar todos así. Esta situación parece de muchos años atrás, pero la era actual es falsamente global. Este verso que nos vendieron que vamos a repartir entre todos las riquezas, es todo mentira. En ese sentido es que se construye aquel título de Pastores en el fin del milenio. Sin embargo, cada vez que miraba las fotos yo pensaba en La vida austera. Realicé otros trabajos, como uno en una villa que nombré Donde la ciudad se interrumpe, porque estando ahí sentí que la ciudad quedó afuera: el colectivo da la vuelta y no entra, es un agujero dentro de la ciudad. Ese título se me ocurrió porque lo sentía. Y esto de La vida austera sentía que era una vida pegada a la naturaleza. Nosotros vivimos completamente tamizados por la cultura y allí es una vida económica, con una presencia muy fuerte de las personas y los animales.

¿Algo que te haya llamado la atención de ese modo de vida?

Algo que me sorprendió fue que los animales no tienen nombre, así sea su caballo, lo máximo en la vida, su amor, porque les permite entrar, salir, moverse. Si un perro, un gato o una oveja entran y te muerden la matan, o si se roban algo también. Otra cosa que me llamó la atención fue ver a los hombres con sus hijos en brazos mientras son bebés, porque cuando están en edad de empezar a producir, les regalan animales, van juntando su dote con lo que se irán cuando dejen la casa paterna, como una donación de los padres a los hijos: vacas, ovejas y cabritas. También hembras que dan crías, porque significan más animales. Algo absolutamente ligado a la naturaleza, y una vida muy económica. En ese sentido es austera, no hay cosas superfluas, que sobran. Las casas, por lo general, son chiquitas. Esta comunidad vive a 2.500 metros de altura, en aislamiento. Ellos dicen mi vecino, y está a dos horas a caballo. Es un vecino porque tienen vínculos solidarios y si pasa algo acuden a él. El vecino pasa cada tanto, si se le escapa un animal, ayuda a buscarlo. Pero no es de hablar mucho. Los viajes allá eran largos así que te hacían bajar, Vos llegabas a caballo, esperabas a fuera del campo, los dueños venían al alambre y te decían apéense. Cuando entrabas a una piecita estaban todos sentados pasándose un mate en silencio, cada uno estaba en lo suyo, y cada tanto una palabra, alguien preguntaba por fulanito, otro le respondía y nuevamente el silencio. Yo veía que a los chicos en la escuela hacía falta que los hicieran hablar, porque eran muy mudos, eran más del juego físico. A veces hacía de maestra y les hacía hablar, pedía que me contaran cosas. Eran austeros también en el lenguaje. La memoria de los adultos llegaba hasta la casa paterna, nunca llegué a los abuelos, no tenían mucha historia familiar. No sabían cómo habían llegado ahí.

¿Qué cambios hubo en la comunidad a partir de tu llegada y el contacto con la fotografía?

La fotografía se volvió protagonista, eso fue muy fuerte. Al principio no querían que les tomaran fotos y después pasó a ser algo muy importante en sus vidas. Me llamaban para decirme que se casaba alguien, si podía ir. Ahora todos tienen celulares, sacan fotos. De esa primera etapa en la que me vuelvo, porque no soporto el aislamiento, a que ellos me llamen para ir hacer fotos, hubo una gran transformación. Hay una foto en el libro de una chica sentada entre flores que parecen margaritas -son cosmos- con un vestido blanco. La chica se llama Margarita, había cumplido quince años y no le hicieron la fiesta porque ese año murió su abuelo, la hicieron cuando cumplió dieciséis y yo no pude ir. Para sus diecisiete yo volví y fui a visitar su casa. Al llegar me pidieron que le sacara la foto de los quince. Van al baúl y agarran todo el ajuar hasta los aritos y la visten. Ahí te das cuenta que la fotografía se convirtió en algo importante. Antes no tenían experiencia fotográfica. Vi los álbumes familiares y tenían muy poquitas fotos. Les hice reproducciones de las fotos porque se ve que eran fotos que algún turista les había tomado y enviado, estaban perdiendo el color, se estaban deteriorando. También fotografié a una señora y cuando volví a las montañas y le llevé las fotos a su casa ella las miró y me dijo soy como era mi mamá. Se me puso toda la piel de gallina, porque a través de esa foto le estaba devolviendo la imagen de su mamá. Ella me dijo que su mamá también ponía las manos de la misma forma que ella en la foto. Esto es la fotografía, acá no hay espejos grandes, pero nadie posa frente a los espejos. Frente al fotógrafo ella posó como su mamá. En otro viaje que hice para llevarle otra foto que le tomé cuando ella regresaba de recolectar leña me dijo esperame un segundo y me trajo una foto chiquitita en colores sepia de su mamá. Eso fue impresionante porque ella esperó a que volviera para mostrarme la foto de su mamá.

¿Qué vínculo formaste con la comunidad que fotografiaste?

El vínculo con la comunidad llegó a ser muy fuerte, en el sentido de que me incorporaron, pero tuve que trabajarlo. Cuando les planteé por primera vez que quería hacer las fotos se retrajeron un montón. Porque ellos no tenían una cultura fotográfica. Al principio cuando les dije que quería hacer un trabajo sobre la vida de ellos y empecé a querer sacarles fotos huían despavoridos, no quedaba nadie, o me ponían caras y posaban y ninguna de esas fotos me servían. Pero después la fotografía se transformó en algo muy importante en esa comunidad. El vínculo se fue dando porque siempre volví. Eso fue muy importante, creo que si hubiera ganado las becas que después gané y me hubiese podido quedar en Córdoba para hacer el trabajo, no hubiese logrado el lazo que construí con la comunidad. Fue muy importante para el proyecto que yo no tuviera la plata para hacerlo, porque por ese motivo tuve que ir y venir muchas veces. Así me convertí en la que siempre vuelve. Cada vez que iba les llevaba las fotos del viaje anterior. A veces sacaba con dos cámaras porque a ellos el blanco y negro mucho no les gustaba. Cuando volví la primera vez y le llevé las fotografías era muy interesante ver cómo las miraban, porque lo hacían de forma diferente a como uno está acostumbrado a hacerlo. En las fotos en que uno aparece tendemos a mirarnos a nosotros mismos, mientras que ellos miraban lo que tenían en ese momento como las ovejas o la cocina. Otro factor para la construcción de ese vínculo fue que me puse a trabajar, dejé las fotos para los momentos que tuve libre. Me puse ayudar en la casa, y decir bueno yo puedo ofrecerles tal cosa. Les gustaba que les cocinara porque hacía cosas diferentes como tartas. También lavaba los platos, ponía la mesa, en algunos lugares recibía a los turistas. Tampoco puse distancia corporal, con ellos. Ellos decían están los turistas, y usted que es como de la familia. Yo disfrute mucho de esta experiencia y también sufrí. Pasé las angustias de hacer el trabajo, de que a veces te guste y otras no, de no saber si va a salir bien o no.

El libro se presentó el pasado 28 de julio junto a Horacio González y Eduardo Jozami.

En tu libro haces una distinción entre el acá y el allá. ¿Qué significado tiene?

Con el acá y el allá me refiero a nosotros y los animales. El lado de acá son los humanos, mientras el lado de allá son los animales, el lado de acá es el paraíso perdido y del lado de allá la inocencia. Al poder hablar los humanos perdimos la inocencia, porque al hablar podemos mentir. La inocencia no nos pertenece, a los animales sí porque son inocentes de toda inocencia. La armonía la hemos perdido también. Cuando rebelé la foto de la llama que está comiendo del árbol sentí una emoción enorme, tenía ganas de hablarle al dueño y agradecerle por haberme dejado sacarle la foto a su llama y visitar sus campos. Esa foto la sentía como la armonía, lo que hemos perdido los humanos. Allá en la montaña es como que todavía tienen esta vinculación con la naturaleza. Hoy me pregunto qué va a ser de mis sobrinos nietos -porque no tuve hijos-, cuál es el mundo que van a recibir, qué mundo les dejamos. Yo no estoy con este gobierno, y creo que no va ser sencillo cambiar este pensamiento tan mercantil y empresarial, para el cual la gente no vale nada. Porque esto no pasa solamente acá sino que es global. No sé cómo se va a salir. Va a haber mucha muerte, me parece. Es como si hubiese una fractura muy grande en el mundo. El hoy no tiene nada que ver con las expectativas que uno podía tener de la vida y el mundo cuando yo era chica. Pienso, por favor, te van a matar por un vaso de agua. El mundo cambió mal, es muy feo.

¿Cómo te diste cuenta de que estabas haciendo el trabajo de tu vida?

Vuelvo a la historia de la niebla, me pasó que con la niebla no podía ver ni anticiparme al camino y de pronto se nos apareció una persona caminando en medio de la nada. Lo vi con un sobretodo y zapatos abotinados, después vi una foto y me di cuenta que eran botas. Esa imagen fue muy fuerte y sentí que iba a volver e iba hacer las fotos de mi vida, porque aquello que veía era una imagen increíble. Después me di cuenta realmente que iba a hacer las fotos de mi vida a medida que fui trabajando allí, viendo a este gente que vive ahí, muy rústica, pero al mismo tiempo muy sabia, en otro sentido. Y la vinculación que tienen con la naturaleza, me hacía acordar a mi padre, él era una persona de la tierra, me enseñó mucho acerca de la naturaleza, los animales y las plantas. Había otras cosas que me remitían a mi historia personal, esa cosa que tengo yo medio de sacrificada en el sentido de que si algo hay que hacerlo entonces lo hago. También esto de la belleza y el rigor que siento en la vida, como así también por los animales, que considero seres especiales. En la ciudad de Buenos Aires, me la pasaba encerrada en el laboratorio, revelaba rollos y copiaba. Mi vida pasó por este trabajo y este lugar, venía a Capital Federal, trabajaba para juntar un poco de plata y me volvía. No es que yo disfruté y usé ésta ciudad. No extrañaba Buenos Aires cuando estaba en la montaña. Donde yo estaba no había luz eléctrica, ni pantalla solar ni motor, las noches eran con vela o con un sol de noche. En un momento dado me sorprendí de mi misma cuando viajábamos de la parte sur a la parte norte. Se había hecho de noche y estábamos cruzando a caballo, al filo de la montaña, y vi todo Mina Clavero, un mar de luces abajo y yo le pregunté al baquiano qué era lo que estábamos viendo, porque ya me había olvidado lo que era la electricidad. El lugar me atrapó, aprendí un montón de cosas sobre cómo relacionarme. En parte era volver a ciertas cosas de la infancia suburbana cuando vivía en Polvorines y se cortaba la luz, o nos quedábamos sin agua y había que bombear para sacarla, o no teníamos gas y nos bañábamos con agua calentada en tachitos. Había cosas ahí que eran parecidas a las que había vivido pero de otra manera menos rigurosa.

¿Después de hacer las fotos de tu vida qué sigue ahora?

No lo sé. No estoy haciendo fotos en este momento. Ahora soy jubilada, Ésta será mi próxima etapa de trabajo personal, saber cómo se sale. Me tocó el amor y ya no está más. Ahora me toca ver en qué me reconvierto porque yo me he dado cuenta de que en la vida me fui reconvirtiendo. Primero era la que intentaba estudiar Psicología, Medicina, Bioquímica o Biología. Después pasé a ser la fotógrafa, traté de hacer periodismo y luego descubrí los ensayos. Más tarde hice mi trabajo de fotografía y empecé a caer en la nada hasta que entré en la Biblioteca Nacional a trabajar con fotos de otros, lo cual me trajo mucho placer, armé la galería y el área en el (Centro Cultural de la Memoria Haroldo) Conti. Me jubilé. Ahora no sé qué voy hacer. Espero reconvertirme en alguna otra cosa.

«Esto de La vida austera sentía que era una vida pegada a la naturaleza. Nosotros vivimos completamente tamizados por la cultura y allí es una vida económica, con una presencia muy fuerte de las personas y los animales», dijo la autora.

Actualizada 02/08/2017

Ene 9, 2018 | Entrevistas, Novedades

Alejandro Dolina se acomoda con elegancia en una de las pequeñas sillas que esperan sobre el escenario. Ahí mismo, pero una hora más tarde, dirá “Buenas noches”, y un cálido aplauso dará comienzo a La venganza será terrible, una nueva emisión del programa radial que ya cumplió treinta años: un sinfín de reflexiones, humor, historia, metáforas y música que se transmite cada noche por la AM 750. Hasta que ese momento llegue, analizará la situación de los medios, la realidad política y su propia obra.

En 2015 se lo vio muy desencantado a causa del resultado de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Mauricio Macri. ¿Ha tenido una reacción similar tras las PASO de este año?

Es una sensación lejanamente parecida, porque evidentemente no trae consecuencias que no estemos padeciendo ya. Los resultados de agosto fueron una especie de confirmación, tampoco demasiado enfática, de unas tendencias electorales por las que está pasando el país. El mundo, incluso, parece preferir el neoliberalismo y está siendo apoyado en casi todas las latitudes. De todos modos, tal vez en el fondo de mi corazón esperaba que la realidad económica influyera un poco más en el voto de la gente, pero hay otras cosas que también forman parte de su realidad…cierta influencia, una gran influencia que tienen los medios. Yo no digo que manipulen a la gente pero sí que establecen cuáles son los asuntos importantes. Establecen la agenda, un discurso, una forma de ver y la creación de algunas mitologías, ¿a qué negarlo?

¿Sigue sosteniendo que hay dos modelos de país?

Sí, claro. A lo largo de la historia argentina ha habido dos modelos bien definidos. Esta famosa grieta no es nueva, ha existido siempre: unitarios y federales; sarmientinos y nacionales; peronistas y radicales; liberales e intervencionistas. A trazos gruesos se deja escribir siempre.

Un clásico: La venganza será terrible.

Ya que introdujo el tema de la escritura, ¿puede comentarme de qué se trata su nueva novela?

Se trata de un escritor ficticio que acaba de morir y publica sus cuentos póstumos con glosas de un intelectual que ha sido su alumno. Estas glosas, al principio, son absolutamente técnicas y convencionales, pero conforme avanzan los cuentos se tornan más personales y se van revelando algunas cosas, incluso acerca de la muerte del propio escritor, que se llama Morozov. La novela no es otra cosa que lo que surge alrededor de esos cuentos como notas al pie.

¿Un recurso similar al que usa Rodolfo Walsh en el cuento “Nota al pie”?

Algo así. En realidad, la nota al pie es más importante que el cuento, en el caso de Walsh. Aquí se va haciendo cada vez más íntima, más novelística y más extensa. Hay notas que duran páginas y páginas, y lo que primero eran simples contradicciones, en realidad, revelan un encono anterior y no hijo de cuestiones literarias. Ese es el asunto de esta novela.

¿Usted cree que ha sido reconocido como escritor de la misma manera que lo fue como figura de la radio?

Posiblemente han competido esas dos actividades y se han ido perjudicando convenientemente, una a la otra. Convengamos que la radio tiene una ventaja, pero usted debe saber que yo respeto mucho más mi condición de narrador que la de conductor de radio. Me parece que es una profesión más compleja.

En realidad yo no sé si usted es un conductor de radio…

Yo tampoco sé, y no sé qué es ser un conductor de radio.

Lo que quiero decir es que uno no termina de saber si La venganza será terrible es un programa de radio con público o una obra de teatro transmitida por radio.

Si bien lo que hacemos es algo sencillo, que no tiene la complejidad del teatro, sí tiene unos protocolos que son más de lo teatral que de la radio propiamente dicha. La forma de presentarnos, los silencios, la actitud del público…ya que exista público presente es algo raro para la radio. Es que la radio necesita de la ausencia. Si no fuera por la ausencia nadie hubiera inventado la radio. ¿En un mundo de omnipresencias, para qué querríamos la radio?

«Nuestro vecino, nuestro padre, los tangos que escuchábamos cuando chicos, todo eso nos va construyendo».

Usted ha dicho más de una vez que le hubiera gustado tener más oportunidades en la televisión. ¿Ha pensado en transmitir el programa por Internet?

Lo he pensado y a lo mejor algo se nos ocurre. Pero si agrego lo visual, a mí ya no me basta este formato. El mismo programa que ve la gente esta noche no basta. Necesita parecerse más a otras cosas que hemos hecho, como Recordando el show de Alejandro Molina o Bar del infierno. Me sigue seduciendo eso, pero es muy difícil, por lo menos para mí.

¿Por falta de auspiciantes?

No, es más por una cuestión de las empresas mediáticas. Créame que no he tenido mucha suerte con los medios. Yo estoy aquí porque hay gente que viene a ver el programa y gente que lo escucha, y ni siquiera gano muy bien. Ahora cuando nos presentamos en otros lugares y cobramos entrada, cosa que antes no hacíamos, va mucha gente. El capital que tenemos es ese: el público.

¿Y no es ese el capital más importante para un medio masivo?

Uno cree que sí, pero yo no consigo empresas mediáticas interesadas en que yo haga algo. No, de ninguna manera. Ni un tipo que quiera hacer una película con nada que yo haya escrito nunca jamás. Supongamos que usted viniera de marte y yo le tengo que dar una reseña de cómo me va: le diría que me va bien con la gente y me va muy mal con los canales de televisión y las radios.

¿Puede tener una razón política?

No creo. Tiene que ver con que les gusta otra cosa. Otros actores, otras propuestas.

Como al principio de nuestra charla, cuando hablábamos de las PASO y las preferencias políticas…

Exactamente. Y hay que admitirlo. Así como les gusta Esteban Bullrich, también les puede gustar algún grupo de actores, de creadores, que evidentemente no profesan mi estética, pero que justifican una inversión.

¿Piensa que el arte puede servir para transformar la realidad de quienes son alcanzados por él? ¿En su caso, a sus lectores y oyentes?

No tengo mucha fe en eso, no lo sé. Sin embargo, creo que toda vivencia produce algo. Nuestro vecino, nuestro padre, los tangos que escuchábamos cuando chicos, todo eso nos va construyendo. Y finalmente, si uno hace un examen de esos materiales que ha usado para construirse, encuentra que lo consumido nos forma. Y a veces construye las partes más importantes. Igual yo no estaría muy esperanzado en que la existencia de un arte no solo excelente sino con contenido ético y estético pudiera contribuir a cambiar la sociedad. Es evidente que la mayoría de las personas no está interesada en el gran arte y tienen más éxito otras influencias más directas como la cautividad televisiva de todos los días. Intratables influye mucho más que una pléyade de grandes novelistas.

¿No le parece que la televisión está siendo menos consumida que en otros tiempos?

No, yo creo que sigue apareciendo de distintas maneras. ¿Qué diferencia hay entre la televisión y Netflix? Quizás la calidad y la inteligencia de algunos contenidos podría ser una esperanza. El problema es que la estupidez ha hecho un gran daño. Yo creo que el diablo tiene cara de estúpido, y la maldad empieza por la idiotez. Esta exacerbación de lo estúpido, del panelismo, la controversia fácil, ese tener la puteada a flor de labios siendo no un recurso sino una tara del lenguaje, es lo contrario de la inteligencia. Los argumentos no son otra cosa que extorsiones autorreferenciales del tipo de “a usted porque no lo asaltaron” o “si te secuestran tu hijo…”.

La sala llena para escuchar a Dolina en el Auditorio Caras y Caretas.

O “con la plata que se gasta en X se podría hacer Y”…

Claro, ¡con la plata que se gasta en gorras en el universo podrían hacerse miles de colegios! ¿Para qué usa gorras la gente? ¿Por qué no renunciar a la gorra y con ese dinero bla bla bla? Así se razona, a eso le llaman pensar.

¿Existe una distancia real entre la llamada cultura culta y la cultura popular? Hay muchos que ven en usted esa unión, ya que habla de temas cotidianos con lenguaje erudito y de temas filosóficos con un lenguaje barrial.

Eso que acabás de describir es quizás un truco del que me he servido. Más que un truco, un recurso literario como tantos. Es más un recurso que una realidad de mi persona, porque yo no creo ser una mezcla de pibe de barrio con un filósofo. Primero porque yo no tengo derecho a ser un pibe de barrio. Soy un señor grande que ha tenido la ocasión de aprenderse algunas cosas, entonces sería pecaminoso hacerme pasar por un tipo formado en la universidad de la calle, que no sé qué cosas pueda enseñar. No tengo derecho a fingirme un pibe de la calle, porque uno es de la calle generalmente por carencias y yo no puedo afectar carencia, sería canallesco.

Según sus palabras, un poeta debe ser juzgado por sus mejores versos. ¿Cuál serían los suyos?

Bar del infierno y Cartas marcadas, mis dos últimos libros. Otras obras tienen más suerte o resultan más simpáticas, pero me gustaría que me juzguen por estas, que son un poco ásperas pero me gustan más.

Otra de sus célebres frases es aquella que dice que el hombre hace todo lo que hace con el fin de conquistar mujeres. ¿Ha cambiado su idea de la conquista en esta época tan sensible con respecto al rol y la lucha de la mujer por sus derechos?

No me gusta la palabra conquistar, tiene algo de violencia. Estos asuntos son tan delicados, tan difíciles, acarrean una historia de abuso tan grande, tan tremenda, que lo obligan a uno a andar con pies de plomo, y no me parece tampoco una buena noticia ni un avance. Ese cuidado culposo del hombre de temblar cuando se acerca una mujer por temor a violar andá a saber qué protocolo no me parece un buen resultado, ni un logro deseable para quienes desde hace mucho esperamos una razonabilidad mayor entre los sexos. Es cierto que las mujeres vienen padeciendo injusticias desde hace milenios y cuando creés que muy de a poco se va saliendo, hacés dos cuadras y ves que el machismo sigue impoluto. Sin embargo, justamente esa sensibilidad que tienen las mujeres en este momento para defender sus derechos hace que cualquier terreno resulte espinoso. Nunca me gustó el piropo, su banalidad, su agresividad intrínseca, pero tampoco me gusta esta dificultad del acercamiento que hay ahora y mete miedo ¿Qué pasa si yo veo en la calle a una persona que me gusta, que me atrae y legítimamente me quiero acercar? ¿Cuál sería el método? La respuesta es que no lo sabemos. Lo mejor es no hacer nada, y que las cosas ocurran naturalmente.

A minutos de comenzar con la grabación de su programa, apura un café con leche con tres medialunas y se sumerge tras bambalinas para alistarse y salir, como una especie de superhéroe que, desde hace más de treinta años, sale cada noche a rescatar a muchos del aburrimiento y ayudarlos, al menos durante dos horas, a volar, reír y pensar.

Actualizada 26/09/2017