Abr 8, 2020 | Comunidad, Novedades

Muchas trabajadores de los comedores no pueden realizar su tarea porque pertenecen a los grupos de riesgo.

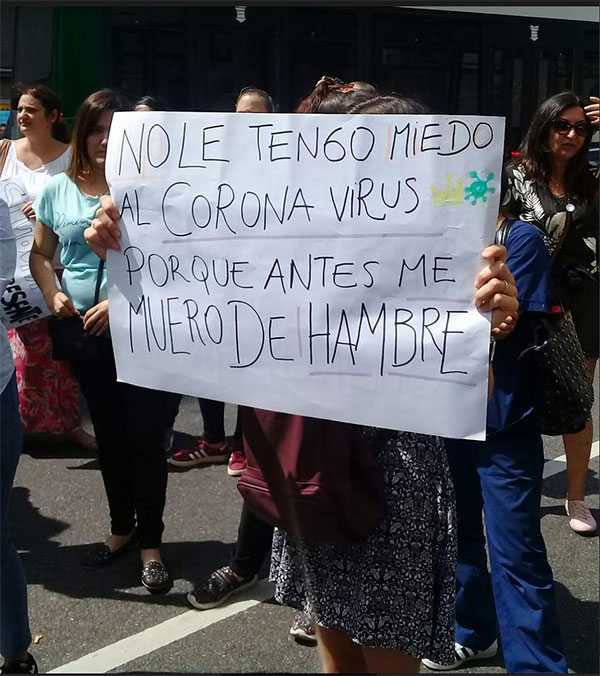

Antes de la pandemia, unos ocho millones personas acudían a comedores comunitarios en todo el país en búsqueda de asistencia alimentaria. Hoy ya son 11 millones. Está claro que para quedarse en casa hay que tener cubiertos los servicios básicos y dinero para afrontar los gastos mientras dure la cuarentena, circunstancias más bien utópicas para gran parte de la población.

Según datos del INDEC del segundo semestre de 2019, relevados en 31 aglomerados urbanos de Argentina, el 35,5 por ciento de la ciudadanía vive en hogares por debajo de la línea de pobreza, es decir que no logran satisfacer “la totalidad de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”. Dentro de este conjunto, el 8 por ciento se encuentra bajo la línea de indigencia y no cuenta con ingresos para cubrir una canasta de alimentos “que satisfaga un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas”.

La mayoría de los comedores comunitarios nacieron entre mediados de los 90 y principios de los 2000, producto de la aplicación políticas neoliberales. Actualmente siguen existiendo en villas y asentamientos, principalmente en el conurbano bonaerense. Gestionados por organizaciones sociales, políticas o religiosas, su magnitud es diversa. Los más chicos reciben entre 40 y 50 personas por comida y otros hasta 800 o 900.

Antes de la cuarentena, ocho millones de personas concurrían a comedores, hoy ya son 11 millones.

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los provee de financiamiento –el monto se calcula por cantidad de personas y comidas preparadas por día–, o bien, de alimentos frescos y secos. Como parte de las medidas de prevención del coronavirus, se les distribuyó una cartilla sobre manipulación de alimentos y una serie de recomendaciones de higiene. Sin embargo, debido al desborde de la situación, algunas sólo quedan en las buenas intenciones.

Fuentes de Desarrollo Social reconocen que el número de asistentes a los comedores no para de crecer y lo atribuyen a que el 40 por ciento de la población está empleada de manera informal. Personas que vivían de changas, vendedores ambulantes y feriantes se encuentran sin trabajo y, en consecuencia, se han sumado a los comedores.

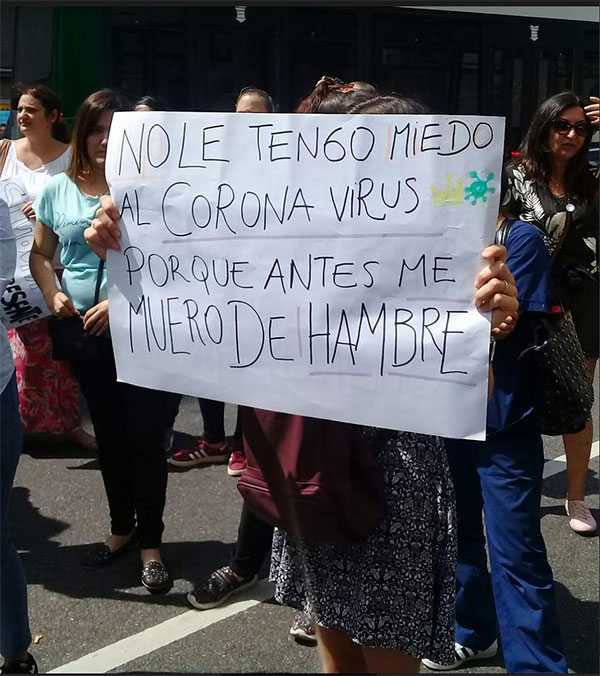

La pandemia alcanza a estos espacios en condiciones de extrema precariedad luego de cuatro años de macrismo. Hambre, falta de trabajo y hacinamiento marcan la realidad de los sectores vulnerables. Desde Desarrollo Social, afirman que por esto la población de los barrios no logra adaptarse a las medidas de prevención y a las recomendaciones que bajan del organismo.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, en la Argentina hay un 40 por ciento de trabajadores informales.

El movimiento social Barrios de Pie cuenta con 15 comedores y 40 merenderos sólo en la Ciudad de Buenos Aires, a los que asisten más de 2.500 personas. Dos de sus referentes, Julieta Di Stefano y Lilian Susana Gómez, en diálogo con ANCCOM, detallan los obstáculos que deben atravesar por estos días

Para Di Stéfano, coordinadora de la Red de Comedores y Merenderos Comunitarios de Barrios de Pie de la Ciudad de Buenos Aires, el gran problema hoy es el hambre. En sus espacios, debieron incorporar listas de espera porque no logran cubrir la demanda de comida, hasta que se habilite más mercadería o aumenten las raciones. “Es así de duro. Hay familias en lista de espera por un plato de comida. ¿Y mientras tanto qué?”, se pregunta Di Stéfano.

Gómez es la responsable de “Corazón Abierto”, un comedor de la villa 21-24, enclavada en la triple frontera entre Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, en Capital Federal. El espacio funciona hace casi ocho años y ofrecía merienda y cena. A partir de la cuarentena, la afluencia de familias creció y se vieron obligados a sumar una comida diaria. “Agregamos almuerzo para que la gente se sostenga un poco”, cuenta Gómez.

En medio del aislamiento, los comedores deben seguir funcionando y redoblar sus esfuerzos, pero con menos trabajadores y trabajadoras, muchas de las cuales son personas mayores o con enfermedades preexistentes que discontinuaron sus labores por formar parte de la población de riesgo. La mayor parte de ellas son mujeres, quienes dedican medio día de su vida de lunes a viernes, incluso sábados, a cocinar y realizar tareas de cuidado de forma voluntaria.

Di Stéfano remarca que este trabajo, de por sí altamente demandante, se ha visto perjudicado aún más por la pandemia y esto se refleja en el ánimo de las responsables de los comedores. Con frecuencia, deben lidiar con tensiones y violencias de los demandantes insatisfechos, que sospechan que “se guardan la comida”. “La presión es mucha y eso las afecta –sostiene-. Hay que contener no solo en la presencia en territorio sino también en charlas: en cómo te sentís, cómo estás, en lo subjetivo de la persona”. Con más bocas hambrientas y menos manos para repartir, los comedores rozan el colapso.

Durante los primeros días de la cuarentena, también hubo roces con la policía. Di Stéfano explica que en algunos barrios el control de la documentación es más fuerte. El problema es que muchos trabajadores y trabajadoras no cuentan con teléfono celular, ni acceso a Internet, y finalmente tuvieron que imprimir sus permisos. Por las presiones de las fuerzas de seguridad, Corazón Abierto cambió el horario de la cena. “Se estaba dando de 18 a 19, pero ahora la estamos dando de 17 a 18, porque la policía a partir de las 19 te empieza a atajar”.

El aumento abrupto de la demanda, junto con el incremento de los precios, condujo a que los comedores deban introducir cambios en sus menús a fin de volverlos más económicos y rendidores, a veces en desmedro del valor nutricional. Frutas, verduras y carnes son reemplazadas por –o combinadas con– hidratos. “El pollo al horno lo hacemos guiso. En lugar de milanesas, hacemos guiso de arroz o estofado con papa. Tenemos que hacer magia para dar la comida diaria”, asegura Gómez y Di Stéfano lo subraya: “Es increíble el esfuerzo que hacen para sostener esos lugares y poder estirar las viandas y darle de comer a más personas”.

Con la cuarentena, Barrios de Pie adoptó las recomendaciones de los ministerios de Salud y Desarrollo Social. En condiciones normales, la mayoría de los comedores prepara la comida en su espacio y recibe a las personas para que coman ahí. Hoy Corazón Abierto entreg viandas y solo acoge a un número reducido de personas. Para evitar la aglomeración en sitios cerrados, el Ministerio aconsejó esta modalidad que consiste en llenar de comida los táper de quienes se acercan y que coman en sus casas. Otra posibilidad es el bolsón, la entrega de algunos productos seleccionados para que la familia prepare su alimento. Sin embargo, solo una minoría de los comedores pudo hacerlo. Y en los casos en que se entregan viandas, sigue produciéndose concentración de personas en la puerta.

Corazón Abierto también incorporó pautas de higiene. “Poniéndonos guantes, barbijos. Los delantales, como corresponde. Y el distanciamiento de las personas”, explica Gómez. Con el financiamiento de Desarrollo Social, los comedores pudieron adquirir lavandina, detergente y alcohol en gel. Barbijos, cofias y delantales son fabricados en el Polo Textil de Barrios de Pie.

Los recursos del Estado no son suficientes. Además, las actividades que las organizaciones realizaban para conseguir fondos extra, como talleres y festivales, quedaron suspendidas. “Estamos apelando a las donaciones porque estamos sobrepasados, se triplicó la demanda en comedores y merenderos”, expresa Di Stefano.

Si bien el virus puede alcanzar a cualquiera, la pobreza estructural en los barrios más humildes plantea un panorama más complejo para sus habitantes. “No es lo mismo hacer cuarentena en clase media que en sectores populares, donde tal vez en una misma habitación viven varias personas”, opina Di Stéfano y concluye: “Todo está atravesado por la cuestión de clase y si bien esta pandemia nos puede tocar a todes, las herramientas y la respuesta a esta enfermedad es distinta de acuerdo a la clase social”.

Abr 2, 2020 | Novedades, Trabajo

“Al principio de la pandemia tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas policiales, les pedían dinero para seguir trabajando. Pero eso, con el pasar de los días, y debido a las múltiples denuncias y videos, se fue corrigiendo. Específicamente lo pasaron muy mal los extranjeros, porque por más que tengan todo en regla, los asustaron bastante”. El que cuenta esto es Cristian Loccisano, un repartidor que trabaja para diversas empresas con aplicaciones digitales, y conductor del programa radial Cadetes organizadxs, que enfoca en la problemáticas de los trabajadores de empresas digitales de delivery, en suspenso durante estos días de aislamiento social.

Cristian: “Tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas”.

Desde el primer minuto del viernes 20 de marzo todo el país quedó bajo cuarentena obligatoria y como consecuencia la mayoría de los comercios dejaron de atender al público y las actividades debieron posponerse o cancelarse. El gobierno se mostró estricto e inflexible y la población, en gran medida, apoyó la medida, demostrándolo en las redes sociales con hashtags como #yomequedoencasa.

A pesar de todo esto, los repartidores debieron continuar trabajando, exponiéndose a sí mismos y a sus familias, principalmente porque no se pueden dar el lujo de quedarse en casa haciendo la cuarentena mientras ven pasivamente cómo su economía se desvanece como espejismo en el desierto.

Cada cadete, para operar, tiene dos permisos. Uno es un mail de autorización provisto por las empresas, y el otro es un código QR directo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos deben estar a mano en caso de ser controlado por circular, situación muy frecuente, y más aún en el territorio porteño. Las empresas digitales de delivery han establecido protocolos de entrega e informado mediante gráficos explicativos: en caso de un pago con tarjeta de crédito, se le exige al operador que deje el pedido en la puerta de entrada del domicilio y que luego se aleje como mínimo dos metros, hasta que el cliente reciba lo que ordenó. En el caso de que haya efectivo de por medio, se procede de la misma forma, sólo que, el cliente deja primero el dinero en el suelo, también respetando los dos metros de distancia recomendados. Por otro lado, algunas de las compañías entregaron guantes, barbijos y alcohol en gel, aunque las fuentes afirman que el stock no fue suficiente y los puntos de entrega, limitados.

El trabajo de los repartidores colabora para que más gente se quede en casa. La demanda de órdenes aumentó y también varió. Ahora, es mayor el porcentaje de pedidos de farmacia y de compras de supermercado. Por otro lado, la cantidad de trabajadores se vio reducida por las circunstancias dadas. En consecuencia, algunos cadetes se vieron beneficiados en términos de ganancias. Hay una menor cantidad de trabajadores en la calle, más pedidos por usuario y un sistema de “bonus” que se alcanza al lograr distintos objetivos, como cantidad de pedidos en una hora o durante el día, que ahora es más fácil de lograr. Paralelamente, las personas que ya estaban acostumbradas a dejar propina, aumentaron los montos al empatizar con la situación.

Cristian recorre las calles vacías de Buenos Aires en su moto todos los días. Su vida cotidiana no cambió drásticamente, aunque sí el paisaje a su alrededor y el tiempo de llegada a cada destino. Según su experiencia, los controles en la ciudad son mucho más frecuentes que en la provincia. “Han aumentado a medida que han pasado los días –dice-. Hoy, por ejemplo, me pararon siete veces en tres horas de laburo; cuando empezó la pandemia, era una vez o dos veces durante todo el día”.

Las irregularidades y los abusos policiales no son nuevos, plantea Cristian, pero en una situación tan especial como la que está atravesando el mundo, indignan y aún más. Tal es el caso de Eylin Sojo, otra trabajadora, que fue maltratada por las fuerzas mientras esperaba retirar su orden en un reconocido local de milanesas. “Hagan la fila con dos metros de distancia, porque si no van a contagiar al personal –le dijo un oficial de turno -. Seguro son unos locos sin libreta sanitaria ni obra social y se van a morir todos en un hospital público”.

Eylin: “Una sola vez nos dieron un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”.

“Nunca había tenido problemas desde que estoy acá en Argentina –cuenta Eylin-. Salvo este inconveniente, el resto está bien, porque tengo todos mis papeles de mi moto en regla, para circular”. Eylin tiene 34 años, es venezolana y desde hace poco más de dos años vive en Buenos Aires, una ciudad que ahora se podría llamar fantasma, ya que la pandemia redujo la circulación de autos y de gente. No es lo que sucedió con los servicios de delivery como Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats: “La demanda en estos tiempos es mucha, pensé que iba a bajar –dice-. Los pedidos caen uno tras otro, a veces llegan dos o tres por hora. Obviamente, más que nada son de mercados y farmacia”. Suele tomar un primer pedido cerca de su casa, en Caballito, y luego la demanda la lleva hacia Palermo, Recoleta, Microcentro, Puerto Madero: los barrios más ricos.

Aunque las empresas de delivery abogan por entregas sin contacto, depende de la responsabilidad de cada repartidor establecer medidas propias de distanciamiento con el cliente: “No me acerco a la persona en la entrega y siempre les pregunto si desean que les deje el pedido en algún sitio específico -en el piso o en una mesa- pero son pocos los que me piden, o los que aclaran en la aplicación”, cuenta Eylin. Trabaja para Glovo y recibe correos de la empresa con las medidas de protección. “Una sola vez nos dieron un pack con un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”, detalla. Medidas, a decir verdad, insuficientes.

Para Matías Zeballos, de 30 años, que lleva trabajando más de uno como repartidor, no hubo modificaciones significativas en las últimas semanas. Respecto a la dinámica laboral, “lo único que hizo la empresa fue un copia y pega de las recomendaciones que dio el Ministerio de Salud”, asegura, refiriéndose a los cuidados básicos para resguardarse del contagio, y agrega que “no brindan ningún tipo de seguridad. En algunos barrios hay un camión que reparte alcohol en gel, barbijos y guantes, pero lo hace en un horario y zonas muy específicas, y entonces no todos tienen acceso a esos elementos”.

La demanda, según Matías, mantiene un nivel alto como el resto del año, pero destaca un cambio notorio: “Hay muchos más envíos de compras de supermercados –dice-. Sigue habiendo pedidos de productos que no son de primera necesidad, aunque no tanto como antes, porque la gente no se puede dar ese lujo”. Las entregas, al igual que el resto de sus compañeros, funcionan con el menor contacto posible, y esta estrategia no fue motivo de desacuerdos con los clientes, porque “la gente está acostumbrándose” a estos tiempos desconcertantes.

Martín trabaja en atención al cliente en “El Surtidor”, una pizzería en el centro de Ranelagh, una localidad del conurbano bonaerense, a unos 35 kilómetros de CABA. El local se mantiene funcionando con cuatro empleados, y sólo se realizan repartos a domicilio sin cargo mediante un repartidor contratado, cuenta. “Se entrega el pedido con guantes descartables, y en el auto hay alcohol en gel, alcohol rebajado con agua; además, el repartidor usa barbijo y se lo cambia dos o tres veces por jornada. Aun así, algunas personas se acercan al local respetuosamente, pero no los dejamos entrar porque no está permitido. Entonces hacen el pedido desde afuera, tienen que esperar en el auto y el repartidor entrega el paquete sin contacto alguno”, detalla. Asegura que las medidas de higienes son estrictas: la prevención va desde pasar lavandina en los pisos, usar alcohol en gel, limpiar con alcohol líquido rebajado con agua los picaportes, los mismos procedimientos en las mesadas, hasta el uso guantes y barbijos en el personal.

Martín: “El repartidor cambia el barbijo dos o tres veces por jornada. Las medidas de seguridad son estrictas”.

A pesar del rápido impacto de los casos de coronavirus y las consecuentes medidas que afectaron a la economía, la crisis (que impacta en el salario de cada uno de los empleados) no es novedad para ellos. Martin dice, con evidente preocupación en su voz: “Estamos vendiendo un 10 o un 15% de lo que vendíamos antes, y redujimos el horario de trabajo a cinco horas por día (de 18 a 23). Esto nos agarró de sorpresa, pero la situación no venía estable en cuanto a las ventas desde hacía tiempo. Estos últimos cuatro años fueron totalmente negativos, sólo subsistimos, no hubo capacidad de ahorro y sí de deuda, íbamos sobre la marcha. Esta situación nos sobrepasó”.

Néstor Eduardo Riveiro, de 39 años, insiste con que los repartidores asuman los mismos cuidados que los clientes. “El problema es que los cadetes se juntan entre compañeros y, si hay un infectado que no quiere admitir que se siente mal, expone al resto”, dice. Pero los elementos de seguridad (barbijos, guantes, alcohol en gel) deben ser cubiertos por los propios trabajadores, ya que las empresas se los suministraron por única vez al principio del aislamiento social obligatorio, y no dieron pie a la renovación de estos recursos para los días subsiguientes.

El colectivo Ni un Repartidor Menos, que generalmente se centra en casos de violencia laboral y de género, robos, accidentes y enfermedades dentro del rubro, actualmente está concientizando sobre la inconveniencia de permanecer en grupos, la limpieza diaria de la mochila y la ropa de trabajo, y la higiene del trabajador. Además, ideó un nuevo proyecto frente a la pandemia: un seguimiento mundial sobre la cantidad de repartidores contagiados de Covid-19 a causa de la exposición laboral. “Recién se habilitó ayer a través de un documento en Google Drive: los afectados, compañeros o familiares, dependiendo de la gravedad del caso, pueden ingresar y registrar su denuncia ahí”, explica Néstor, que también cumple el rol de representante general de la organización hace más de un año.

Sofía Puente es shopper para Pedidos Ya en Córdoba Capital. Su trabajo consiste en armar y comprar los pedidos con una tarjeta que le da la empresa. A veces le llegan de a seis pedidos en simultáneo y tiene que tenerlos todos listos antes de los quince minutos: en muchas ocasiones eso no es posible. Ella busca los productos, hace la fila como cualquier cliente, los paga, y se los entrega a los cadetes, que esperan afuera hasta que están listos. Sofía destaca que es afortunada en comparación de los repartidores: “Yo trabajo ocho horas y tengo un contrato, cobro un sueldo fijo sin importar la cantidad de pedidos. Los cadetes no, son monotributistas y cobran por pedido que hacen”, explica. De todas formas, Sofía es consciente de la precariedad de su trabajo: pidió que le cambiemos el nombre porque teme ser echada si sus superiores se toparan con esta nota.

“Hay mucha demanda, pero es porque Pedidos Ya regala vouchers. No vendemos harina, o productos de necesidad, sino papas fritas, cerveza, gaseosas. Todo porque les dan cupones gratis”. Cuenta que, si hay faltantes de alguno de esos productos -como pasa mucho estos días-, la gente cancela el pedido. Y todo el tiempo que se perdió en armarlo, es plata que el cadete pierde. “Nosotros entramos en la categoría de los exceptuados de hacer la cuarentena, pero la gente no lo toma en serio”, asevera.

“Le pedimos a la empresa que nos den elementos de seguridad para afrontar la pandemia -cuenta-. Ellos alegaron no haber podido conseguir y nos dieron mil pesos para que lo compremos nosotros. Los amenazamos con que no íbamos a ir a trabajar y ahí consiguieron todo, incluso el permiso”. Sofía remarca que fueron ellos quienes averiguaron por los proveedores de alcohol en gel y barbijos, y la empresa se encargó de comprarles. Esas medidas de precaución fueron solo para los shoppers: los cadetes debieron arreglarse por su cuenta. “Algunos pocos tienen guantes, otros tienen barbijos –dice-. Alcohol en gel casi ninguno usa, y al estar en la calle tampoco tienen dónde lavarse las manos. Yo los veo preocupados, no tienen ganas de seguir laburando así, pero lo necesitan”. Todos ellos trabajan ocho horas como mínimo, aunque la mayoría está más. Si los repartidores eran ya un emblema del empleo precarizado, la pandemia agudizó al extremo esa caracterización.

Abr 2, 2020 | Comunidad, Novedades

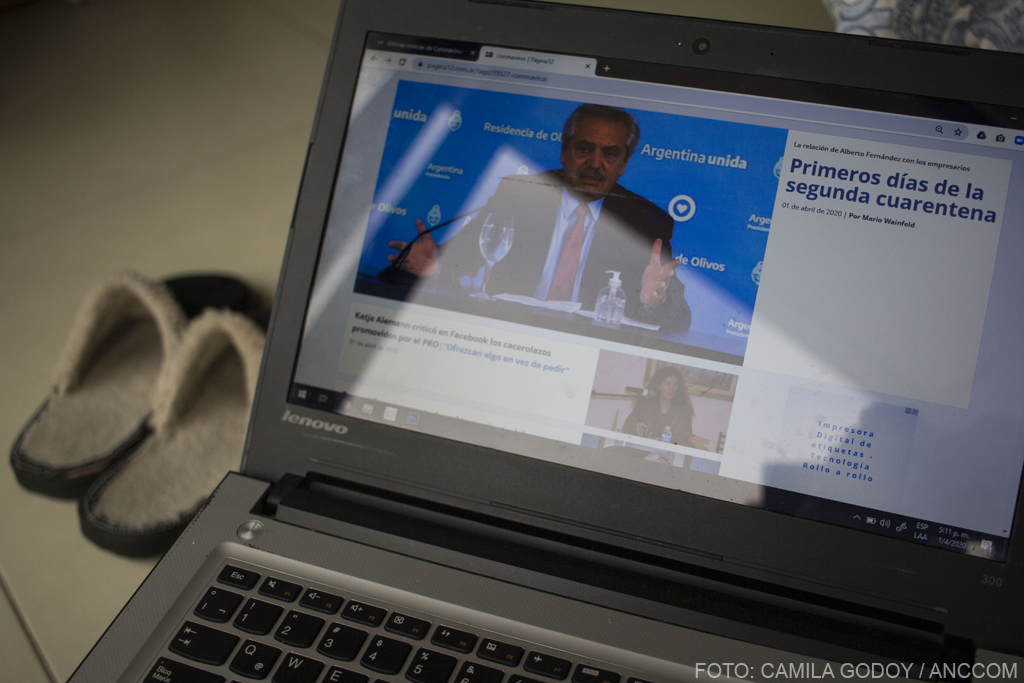

«El presidente encontró un tono contenedor y calmo para transmitir la información», dice Taricco.

El 3 de marzo se confirmó el primer caso de Coronavirus en Argentina. El infectado era un hombre que había llegado enfermo desde Italia. El 19 de ese mes, con 128 casos confirmados en el país, el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de la medianoche siguiente. Traslados y gran cantidad de actividades quedaron suspendidos. Sin embargo, una pequeña cantidad de labores siguen habilitadas para trabajar, entre ellos, quienes se dedican a los medios de comunicación. Su trabajo se considera esencial para mantener informada a la población durante el período de emergencia sanitaria y por eso mismo ANCCOM habló con tres especialistas en medios para hacer un análisis de cómo es la cobertura periodística de la pandemia.

Natalia Vinelli es investigadora y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) y creadora y directora de Barricada TV, un medio de comunicación popular y alternativo. Sobre el Coronavirus y su tratamiento mediático declara: “Prácticamente no hay informaciones que no estén vinculadas con el tema. Tiene lógica porque, aunque no responde a las definiciones de noticias como algo que sale de lo cotidiano, al afectar el ritmo de vida de tantas personas al mismo tiempo, es bastante difícil que no ocupe gran porción del espacio de los medios”- Pero, respecto a cómo se comunica esa información, Vinelli dice que “hay, en general, una tendencia bastante alarmista en el tratamiento del tema. En lugar de llevar tranquilidad a la población, tienden a exagerar o mantener mucho tiempo en pantalla situaciones de urgencia, que terminan generando pánico entre la gente. Creo que, en cambio, los medios podrían colaborar para frenar la circulación de fake news”.

Por otro lado, Ezequiel Rivero, becario de CONICET, magíster en Industrias Culturales, Políticas y Gestión de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciado en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, ve las cosas con otro matiz. “Me da la impresión que quizás en los primero momentos del estallido de la pandemia hubo un intento más alarmista en el tono o el encuadre de la información, pero en el último tiempo hay una actividad más responsable. La práctica periodística requiere contraponer distintas fuentes, pero en este caso es muy importante trasladar a la ciudadanía la información oficial: cuáles son las conductas que se deben adoptar y cuáles, los riesgos que se están corriendo. No especular, no generar pánico con futuros distópicos”, aclara Rivero. Y agrega al respecto que: “Otra buena práctica periodística que se está llevando a cabo, por ejemplo, es no desautorizar el discurso científico. Venimos de un momento en que se venía dando demasiada cabida a los terraplanistas y el movimiento antivacunas; y, de pronto, vemos un giro hacia medios de comunicación que invitan a virólogos o infectólogos. Creo que tiene que ver con cómo se está manejando la comunicación oficial, desde el Gobierno, que de alguna forma llena los vacios de información. Eso baja los niveles de incertidumbre y deja menos espacio para la especulación”.

«Tenían mucha cabida terraplanistas y antivacunas; ahora hubo un giro hacia virólogos e infectólogos», Dice Rivero.

La información oficial proviene de dos fuentes: el Estado, más concretamente el Ministerio de Salud de la Nación, y, en un plano internacional, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como vocero principal y representante de esta primera fuente se distingue al presidente Alberto Fernández. Al respecto de este rol, Victor Taricco, licenciado en Ciencias de la Comunicación y ex subgerente de la Televisión Pública entre 2012 y 2015, afirma que es uno de los mejores emisores del Gobierno nacional. “Creo que el presidente encontró un tono contenedor y calmo para transmitir la información. Tiene mucha sensibilidad y además tiene la autoridad para tomar decisiones. Esa combinación no se da en otras personas. Lo que él ha logrado es unir en su figura el poder político con el conocimiento necesario para transmitir seguridad. Se nota que no es especialista en Coronavirus, pero su autoridad es tan fuerte y tan correcta en tiempo y espacio que logra concentrar el tono ideal para el momento”, agrega Taricco.

Rivero comparte la importancia del rol presidencial: “El presidente tiene una capacidad de explicar didácticamente, transmite tranquilidad, no infantiliza a las audiencias. Adopta los tonos correctos para ser hostil con quienes no acatan las medidas dispuestas pero a su vez usa tonos más comprensivos con quienes están padeciendo esta situación”. Pero también tiene sus reparos y cree que “en este momento es eficiente; hay que ver si la comunicación política encuentra limites y dónde. Si tuviera que marcar una falla en el discurso de Fernández, es esta recurrencia de llamar idiotas a quienes cometen infracciones. Porque eso permea hacia abajo y legitima”.

“Me preocupa un poco que los medios de comunicación celebren la vigilancia civil. Porque pueden legitimar prácticas violentas entre ciudadanos que desvirtúen todos los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno para que la cosa no se desmadre”, agrega Rivero en relación a cómo los medios tratan a los infractores. Y al respecto, Vinelli suma que “es un tema que hay que trabajar con sumo cuidado. Me parece que el rol de los medios tiene que apuntar a la solidaridad, al cuidado y no puede promover prácticas autoritarias que se están instalando fuertemente”. En ese sentido, la Carrera de Ciencias de la Comunicación y un conjunto de docentes que conforman el Colectivo de Ideas elaboraron la campaña #SeamosResponsables con la Comunicación, a partir de una serie de recomendaciones sobre la responsabilidad social que conlleva el ejercicio de la comunicación preparadas por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación y la Defensoría del Público, basadas en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En tanto, el 26 de marzo, un grupo de trabajadores de prensa de Infobae presentó en las redes un reclamo porque la empresa los obligaba a concurrir a las oficinas de la redacción en un contexto de aislamiento social obligatorio. Natalia Vinelli comenta al respecto que “se tardó bastante en poner en discusión la cantidad de gente que conforma los paneles en los medios o la edad de las personas que aparecen en pantalla. Las mejores coberturas se podrán construir en la medida que haya una mejor organización sindical de los trabajadores de prensa en pos de mejorar las condiciones de trabajo”. Y Taricco, por su parte, resalta: “Lo que falta es que los actores relevantes en el mundo de la información intervengan: sindicatos, universidades, asociaciones civiles, radios comunitarias. Hay que levantar la voz y hacerse escuchar porque la comunicación es parte central del tránsito de esta cuarentena”.

Abr 1, 2020 | Novedades, Trabajo

En enero pasado, Prestadorxs Precarizadxs ya reclamaba por honorarios impagos de prepagas y obras sociales.

En el marco del actual aislamiento social, profesionales de la salud y la educación que trabajan en el área de discapacidad han adoptado modalidades virtuales para continuar los tratamientos de sus pacientes. Sin embargo, distintas obras sociales y prepagas se niegan a contemplar estas prácticas como prestaciones profesionales. Organizados en el colectivo Prestadorxs Precarizadxs, los trabajadores y las trabajadoras exigen al Gobierno Nacional y otras autoridades responsables que intervengan y garanticen sus ingresos.

Cuatro años atrás, al inicio del macrismo, la precarización laboral ejercida tanto desde el ámbito público como privado condujo a que psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas y psicomotricistas, entre otros, formaran la agrupación que los nuclea para reunir fuerzas y luchar por un objetivo común.

Pero a la complicada situación que ya vivían, desde el 20 de marzo se sumó la cuarentena y, con ella, la negativa de varias entidades de salud a pagar las prestaciones realizadas luego de esa fecha. “Queremos que se reconozca la tarea que venimos haciendo de manera virtual hacia nuestros pacientes y sus familias”, explica en diálogo con ANCCOM Emilia Lobais, una de las integrantes de Prestadorxs Precarizadxs. La psicopedagoga se desempeña en el área de discapacidad hace nueve años y afirma que, en este contexto de emergencia sanitaria, la población con la que trabaja podría ser de las más afectadas. “Requieren acompañamiento”, subraya.

En el último petitorio de la organización, además de este nuevo problema, persisten dos reclamos previos. Uno, el pago de honorarios que obras sociales y prepagas adeudan a los prestadores. “Algunos todavía no cobraron noviembre o diciembre de 2019”, sostiene Lobais. Y el otro, la reducción del plazo entre la prestación y su cobro. “Queremos cobrar a mes vencido, como todo el universo de trabajadores y trabajadoras”, agrega.

Hoy, con suerte, cobran a 60, 90 o incluso más días después de la facturación a los centros e institutos. La mayoría tampoco se encuentra en relación de dependencia. “Más del 90 por ciento somos monotributistas”, precisa Lobais. Ni cuentan con gremios ni convenios colectivos. Esta precarización ha llevado también a la conformación e Monotributistxas Organizadxs, agrupación que en ocasiones coordina esfuerzos con Prestadorxs.

Previo a la cuarentena, los prestadores marcharon para protestar.

Desde Prestadorxs denuncian que, a la hora de establecer directivas estrictas y organizar modalidades de trabajo acordes al contexto, las respuestas del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad, han sido más bien endebles. “Hay sugerencias, recomendaciones, pero nada de carácter obligatorio”, opina Lobais.

El pasado martes 17 de marzo, la Superintendencia publicó en su sitio web un comunicado dirigido a les profesionales con el detalle de las medidas preventivas a tomar durante el aislamiento social en relación a los pacientes con discapacidad. El organismo recomienda adoptar ciertas normas de higiene y solicita que esta población se mantenga resguardada en sus domicilios. En el mismo parte de prensa, sostiene que garantizará la cobertura de las prestaciones médico asistenciales “que se vean afectadas por esta medida y se encuentren previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.

Si bien nadie podría estar en desacuerdo con las recomendaciones, desde Prestadorxs consideran que faltan medidas taxativas en caso de incumplimientos. Quedan excluidas de estas garantías, además, aquellas actividades que no están nomencladas, como las de acompañantes terapéuticos. Existen obras sociales y prepagas que están por fuera del reparto solidario de la Superintendencia, como OSDE, Policía Federal, IOMA y otras provinciales, de manera que no están obligadas a cumplir sus lineamientos.

Este vacío de reglamentación genera confusión e incertidumbre entre los trabajadores sobre la continuidad de los tratamientos y sobre su situación laboral. El reclamo principal es de una mayor claridad: “Que garanticen la unificación de criterios para que las prestaciones queden cubiertas en su totalidad y se asegure el pago de todas las aprobadas ante esta emergencia”, destaca Lobais.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tampoco ha atendido a sus reclamos. Más aún, con motivo de la emergencia sanitaria, lanzó un programa de voluntariado convocando a psicólogos y psicopedagogos dispuestos realizar tratamientos de manera online (sin percibir honorarios). “Es otra forma de precarizar nuestro trabajo”, sostiene Lobais, cuando desde el colectivo que integra pedían el permiso para seguir sus tratamientos bajo esa modalidad, tratamientos que no sólo habían sido aprobados, sino que tienen objetivos establecidos y un proceso recorrido junto con los pacientes.

La interrupción de los tratamientos es perjudicial para los trabajadores que dejan de cobrar y para los pacientes y sus familias que siguen necesitando la atención. Frente a este panorama incierto, las y los profesionales siguen conteniéndolos a distancia.

El petitorio de Prestadorxs Precarizadxs, que suma unas 17.000 firmas, sirve como refuerzo a sus reclamos. “Queremos que se haga visible que no somos cinco o diez, sino un montón de trabajadoras y trabajadores que queremos que se nos pague por nuestro trabajo”, concluye Lobais.