May 21, 2020 | Novedades, Trabajo

“Tenemos contratos anuales con las obras sociales y con el Estado que deben ser cumplidos”, explica el presidente de la Unión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), Daniel Masuzzo. “Se están olvidando de este sector como se olvidaron siempre, porque la discapacidad es un tema que no quiere abordar nadie”, afirma.

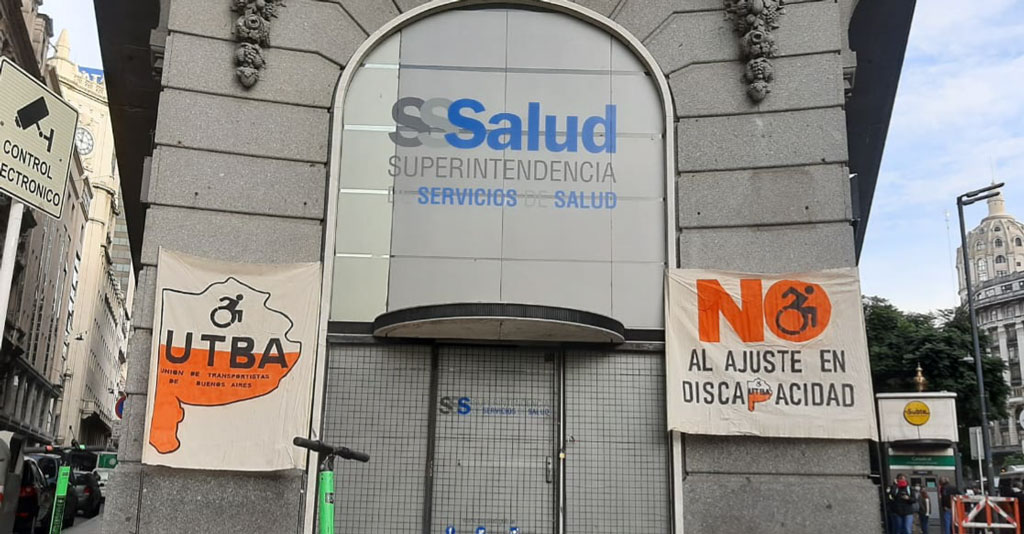

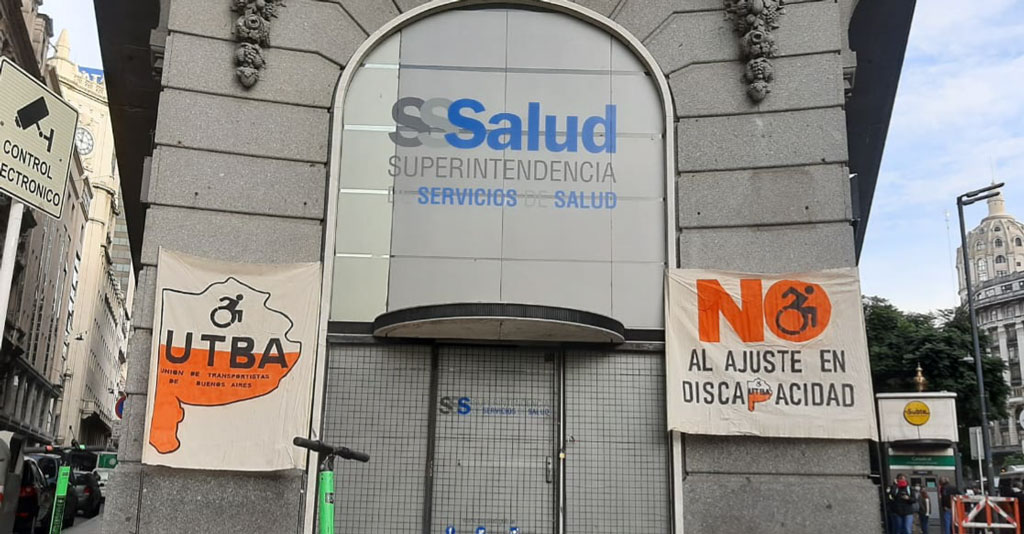

El pasado viernes 15, prestadores de transporte se manifestaron frente a la Superintendencia de Servicios de Salud para exigir el cumplimiento del Programa de Discapacidad. Aseguran que las obras sociales mantienen retrasos de 180 días en el pago de haberes. La manifestación se replicó en Mar del Plata, Santa Fe y Mendoza y participaron diferentes agrupaciones de trabajadores del área.

“Las tareas que realizan los transportistas del programa van desde el traslado de pacientes a las instituciones, hasta el servicio brindado a usuarios con Certificado en Discapacidad (CED). En este último caso, se trata, generalmente, de adolescentes que pasan posteriormente a centros de día y hogares. Además, dan transporte a pacientes que asisten a sesiones de kinesiología”, detalla Masuzzo.

La movilización que realizaron simultáneamente en CABA, Mar del Plata, Mendoza y Santa Fe permitió visibilizar reclamos anteriores del sector. Mariano Perini, secretario general de la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines de Santa Fe (ACDISFE), sostiene que “hay una emergencia previa al estallido de la pandemia”, ya que el valor del servicio se encuentra desactualizado. “El arancel de los viajes debió actualizarse en enero. Hoy cobramos 27 pesos por kilómetro, y de acuerdo a los estudios de costo que hemos realizado, deberíamos cobrar 60 pesos”, asegura.

El arancel de los viajes es de 27 pesos por kilómetro, para los transportistas debería ser de 60.

La problemática de UTBA se agravó desde la declaración del aislamiento social obligatorio. Los institutos a los que asisten las personas con discapacidad cerraron y optaron por reemplazar las viandas cotidianas que ofrecen en condiciones normales por canastas semanales con alimentos no perecederos. Por eso, los transportistas se vieron forzados a pasar de un servicio diario a uno por semana, trasladando las canastas desde las instituciones hasta los hogares.

Los prestadores repudiaron la medida tomada por obras sociales y entes estatales, quienes les comunicaron que les pagarían únicamente los días que efectivamente realizaran traslado de mercaderías. “Entendemos que quizás todo esto se tiene que acomodar a la pandemia. Lo que no entendemos es por qué nos quieren remunerar sólo los días trabajados. Si sos una contratada de cualquier empresa cobrás igual tu sueldo”, se queja Cecilia Salato, miembra del colectivo.

Para la marcha, que transcurrió de manera pacífica, tomaron ciertas precauciones. Las y los manifestantes llevaban barbijos y mantuvieron la distancia social aconsejada. “Teníamos la seguridad de que había una reunión en la Superintendencia y la Agencia Nacional de Discapacidad y queríamos demostrar que existíamos. Pero así y todo, ellos no frenaron la medida”, remarca Masuzzo. “En Buenos Aires marchamos más de 200 camionetas”, calcula, y señala que en Mar del Plata, Santa Fe y Mendoza también hubo una repercusión importante, con alrededor de 100 vehículos en cada una.

Tras la movilización, las autoridades de la Superintendencia, junto a representantes de obras sociales reunidos en el Directorio, recibieron a dos delegados. “Si no tenemos una contestación favorable, vamos a estar en la calle nuevamente la semana que viene”, advirtieron los transportistas.

Los transportistas reclaman deudas por servicios que se realizaron hace seis meses.

La UTBA nuclea pequeñas empresas y particulares que se dedican al traslado de personas con discapacidad. La organización se formó en noviembre del año pasado ante el retraso de pagos de las prestaciones por parte tanto de las sociales como de entidades estatales. Si bien el aislamiento social empeoró la situación, la desatención hacia el sector de discapacidad por parte de las instituciones del Estado no es novedad.

La familia de Cecilia Salato lleva 30 años en el sector, donde las empresas familiares son la regla. “No te vas a encontrar con grandes monopolios que trabajen con discapacidad, porque no es redituable”, destaca. Además, la mayoría de los beneficiarios pertenecen a sectores de bajos recursos. Como consecuencia, el servicio se convierte a menudo en un trabajo solidario. “Muchas veces tenemos que cumplir ese lugar que falta entre el Estado y la institución. Desde llevar alimento porque no tienen para comer, hasta que te digan ‘Ceci, ¿me podés prestar plata? Tengo que ir a tal lado y no tengo para el colectivo’”.

Desde la agrupación, se diferencian de los transportistas escolares “corrientes”. “Si vos no estás, un chico con discapacidad no se puede subir a un colectivo o tomarse un remis, porque tienen dependencia, o silla de ruedas, o no pueden caminar –describe Salato-. Eso es lo que no entienden el Estado y los entes que regulan esto, es como que les da igual que estemos o no”.

Los reclamos preexistentes más la cuarentena potenciaron el malestar entre los prestadores, quienes decidieron trasladar su causa a las calles. “No es sólo que no tenemos respuestas, sino que hay una intención de recortar”, opina Masuzzo y agrega: “Durante la pandemia dicen que van a cubrir lo debidamente realizado y nosotros hoy estamos dando alimento, material didáctico. El costo fijo es el que te tira abajo si no llegás a cobrar, porque ya venís con atrasos de valores y de cadena de pagos”.

Mientras tanto, desde la Superintendencia niegan que se hayan interrumpido actividades relacionadas al área de discapacidad. “Los pacientes están recibiendo atención y aquellos servicios que se pueden dar en forma virtual, las obras sociales están respondiendo”, asevera la coordinadora de Prensa del organismo, Vanesa Barraco, quien aduce que los traslados se encuentran suspendidos porque no están funcionando los institutos educativos y que los transportistas deben completar, por lo tanto, una declaración jurada que indique si se encuentran realizando tareas excepcionales, tales como transporte de alimentos y material didáctico.

Para los transportistas, sin embargo, la resolución 85/2020 que reglamenta esta nueva modalidad de contratación, es imprecisa. El documento, emitido por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, “tiene un gris en la prestación de transporte y de los profesionales ambulatorios”, asegura Mariano Perini de ACDISFE. “La Superintendencia y las obras sociales –subraya- se valieron de este vacío para interpretar que la resolución no los obliga a pagar, cuando el espíritu de la norma no es ese”.

Para la UTBA, el lunes 18 transcurrió entre incertidumbre y expectativas, a la espera de respuestas concretas. “Superintendencia dijo que iba a cubrir, PAMI que se le complica. Estamos aguardando que salga la resolución. Hasta que no lo publiquen en el Boletín Oficial no tenemos la seguridad de nada”, informaba Masuzzo a principio de la semana.

Los días transcurrieron sin certezas hasta el miércoles 20, cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 145/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad. El organismo responsable de administrar los servicios del área, dispone que “cada institución que brinde prestaciones de alimentos y/o de entrega de material deberá realizarlo en forma diaria, no pudiendo ser efectuado en una sola entrega semanal”. Así, se asegura que los transportistas continúen prestando sus servicios con la frecuencia previa al inicio del aislamiento obligatorio, con el objeto de “evitar situaciones que les causen un gravamen económicamente irreparable”.

En el artículo 5º se establece que, si las instituciones no cumplen con lo señalado, deberán firmar las Declaraciones Juradas correspondientes, a través de las cuales los transportistas manifiestan haber estado a disposición “cada uno de los días que así lo hicieron”, a pesar de no haberse realizado la actividad. Y se aclara en el documento que se liquidarán y abonarán en su totalidad los servicios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, en base a la presentación que deben realizar los prestadores.

La normativa, sin embargo, corresponde únicamente a la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento, ni PAMI ni las obras sociales emitieron comunicado alguno al respecto. “PAMI no quiere acatar la orden de pago y la Superintendencia, por medio de las obras sociales, tampoco. Estamos recibiendo denuncias de los prestadores, que les mandan mails diciendo que no los van a cubrir, que no corresponde”, relata Masuzzo y señala: “Estamos peor que antes. No entiendo para qué se hacen reuniones de Directorio si después no se van a acatar las órdenes. Ahora intentaremos hacerle una nota al Presidente a ver si nos quiere recibir. De lo contrario, tendremos que marchar todos a PAMI y a la Casa Rosada”.

May 20, 2020 | Novedades, Trabajo

Desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, a la mayor parte de los argentinos le resultó difícil continuar sus labores diarias. Pero para un sector de los trabajadores, la cuarentena significó no solo falta de trabajo, sino también una reducción drástica o la falta total de ingresos. Uno de esos sectores lo integran los monotributistas y autónomos que, si bien tratan de arreglárselas en el día a día sin el salario, todavía deben afrontar los gastos necesarios para mantener a sus familias.

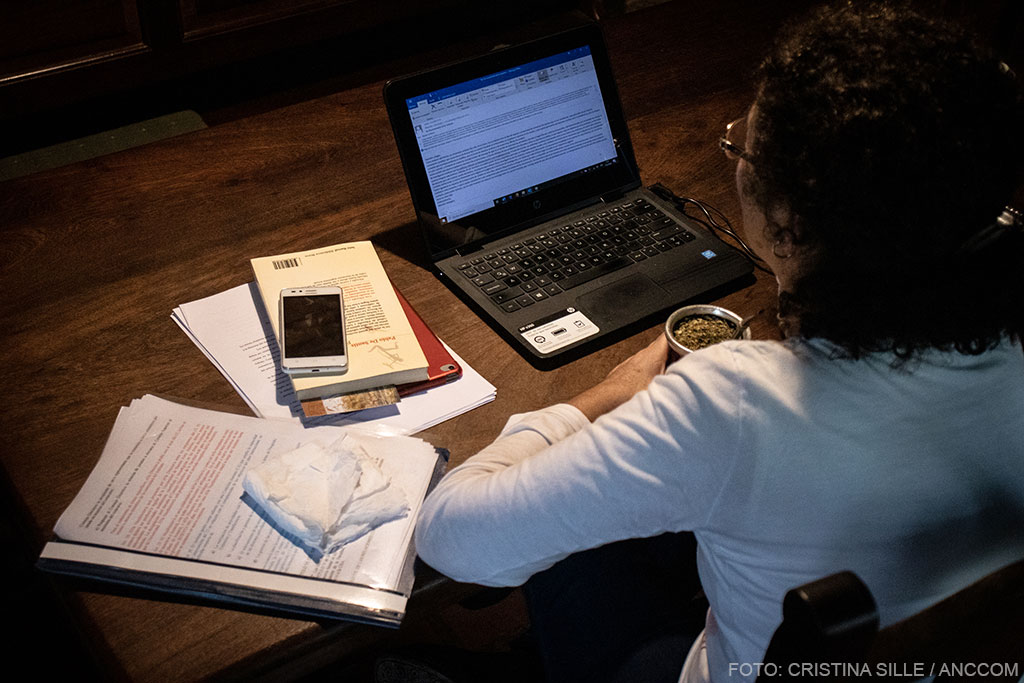

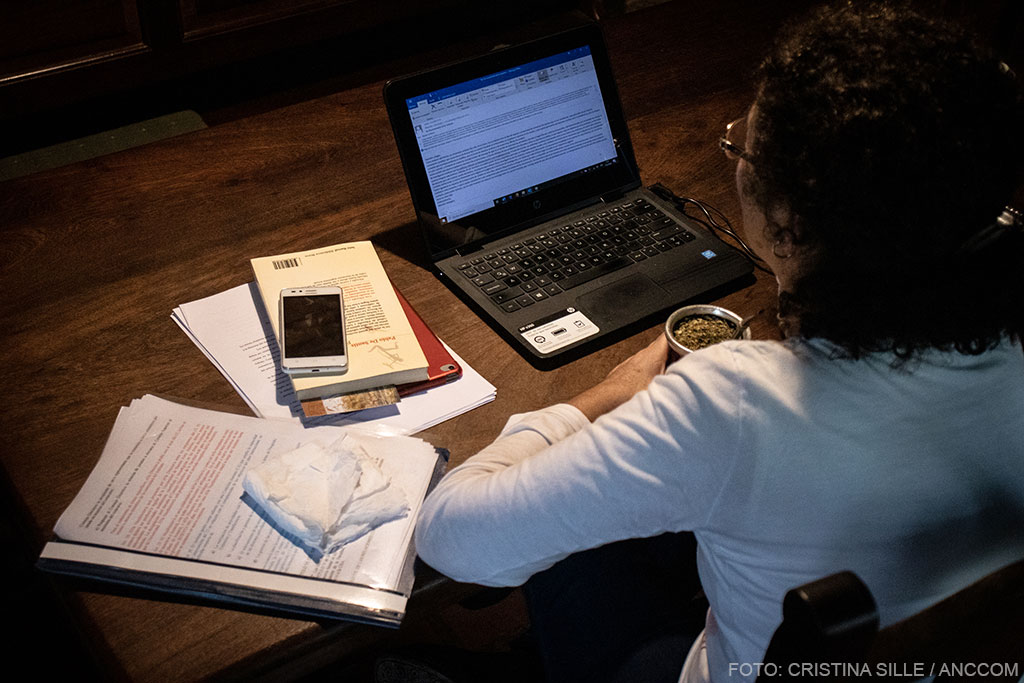

Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs y miembro de Prestadores Precarizadxs, trabaja como Acompañante Personal No Docente (APND) de un niño que asiste a una escuela estatal de la Ciudad de Buenos Aires. “Soy monotributista categoría A y trabajo en relación de dependencia encubierta para un centro categorizado que terceriza mis servicios como APND en escuelas”, cuenta. Lucarelli ha podido adaptar la atención al modo virtual, realizando videoconferencias diarias con el nene para acompañarlo en la resolución de las tareas que le dan en la escuela. Sin embargo, no percibió ningún tipo de ingreso durante la cuarentena, y diciembre fue el último mes que cobró por su trabajo.

A esta situación se le suman las constantes nuevas normas y resoluciones que se modifican entre sí; y la amenaza de recortes, rechazos o incluso eliminación de la cobertura de las prestaciones que continúan dándose online, por parte de las Obras Sociales y Prepagas. “Actualmente, después de una gran lucha y difusión en las redes de la hiperprecarización de los profesionales de la salud mental -a los que a la mayoría todavía nos deben honorarios correspondientes a meses del 2019-, nos quieren reducir o eliminar la posibilidad de continuar nuestras prestaciones de forma virtual”, explica Lucarelli.

Al respecto, desde Prestadores Precarizadxs plantean su rechazo a esta posibilidad debido a que su trabajo representa su única fuente de ingreso -si bien cobran con meses de demora- y a que los fondos para pagar las prestaciones existen. Esto también supone un perjuicio para las personas con discapacidad ya que se impide la continuidad de sus tratamientos, parte de los derechos que tienen. “Todo esto es un tira y afloje en el que no sabemos hasta cuándo podremos continuar trabajando en estas condiciones.”

«Las prepagas quieren reducirnos o eliminar nuestras prestaciones de forma virtual», explica Lucarelli.

Otro caso es el de Luis Mauregui, músico y monotributista social. “Me dedico principalmente a las clases particulares y los conciertos”, cuenta, y hace hincapié en que todo el sector de la cultura, independientemente de la condición de monotributista o no, está pasando un difícil momento. En su caso particular, se mantiene a flote con las clases: “He perdido un 50% de los ingresos, estoy reteniendo alumnos y tratando de mantener todas las clases online.”

El gobierno nacional no es ajeno a la dura situación que atraviesan monotributistas y autónomos. El 22 de marzo, apenas dos días de iniciada la cuarentena, se anunció un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores independientes en situación de informalidad y monotributistas de las categorías A y B -las más bajas-, entre 18 y 65 años. El aporte consistió en una suma de diez mil pesos que debió cobrarse durante el mes de abril. Sin embargo, se registraron dificultades en el cobro de dicho ingreso y 1,1 millón de aplicantes fueron rechazados por error.

Frente a esto, y también debido a la progresiva extensión de la cuarentena, desde Anses -ahora presidido por Fernanda Raverta- se otorgará un segundo pago del IFE, correspondiente a otros diez mil pesos. Además, el gobierno lanzó una serie de créditos a tasa cero (subsidiados por el Estado), por un monto equivalente al 25% del tope de la facturación anual de la categoría en la que cada monotributista está inscripto.

“Perdí un 50% de los ingresos, estoy tratando de mantener todas las clases online”, dice Mauregui.

Según Pablo Gaut, monotributista que trabaja como valet parking en un restaurante en Costa Salguero, el subsidio del Estado es una acción acertada: “Me parece una medida lógica y más si uno mantiene los impuestos al día, te vaya bien o mal; así que es importante que el Estado contribuya cuando te está yendo mal.” Gaut pudo cobrar el IFE y subsiste también gracias al sueldo de su esposa y cursos online de música, su hobbie. Pero agrega como sugerencia que “habría que mejorar la forma en que lo dan: tendría que ser un poco más rápida y, tal vez, un poco más de plata.”

Sin embargo, no todos los monotributistas piensan así, y definitivamente no en Monotributistas Organizadxs. Para Ailén Lucarelli, “las medidas del gobierno para con el sector monotributista son, desde todo punto de vista, insuficientes.” Según la referente, el alcance del IFE es uno de los puntos cuestionables, ya que “sólo alcanza a monotributistas de las categorías A y B, además de muchos otros criterios de exclusión y rechazos por errores en los datos que aún no han tenido solución y dejan a millones de trabajadores sin poder acceder a este beneficio”. En su caso personal, aún aguarda el cobro del ingreso, sin saber con certeza cuándo podrá recibirlo.

Otro punto que genera desacuerdos es el monto de dinero que compone al IFE. “A nadie se le ocurre que diez mil pesos puedan cubrir los gastos básicos de un grupo familiar, mucho menos después de descontar las cuotas del monotributo de marzo, abril y mayo, dado que no se nos otorgó la exención del pago del monotributo”, señala Lucarelli, haciendo hincapié en que uno de los requisitos para acceder al subsidio es ser único ingreso del grupo familiar.

Los créditos a tasa cero tampoco les parecen suficientes. En primer lugar, porque quienes recibieron el IFE ya no tienen acceso a los créditos. Y también, porque entienden que el “beneficio” supone, en realidad, mayores deudas a futuro para quienes no están pudiendo facturar durante los meses de aislamiento.

Luis Mauregui también es rotundo y crítico: “El gobierno mantiene una orientación que se ha ido profundizando con la cuarentena, consistente en la negociación del pago de la deuda, el subsidio a varios empresarios, y el aval a recortes, despidos y suspensiones, pero ninguna salida concreta para los monotributistas.”

Por ello, desde Monotributistas Organizadxs proponen sus propias medidas para paliar la situación que les toca atravesar: “Exigimos al gobierno un seguro al desempleo de 30.000 pesos para todos los monotributistas que no estén pudiendo generar ingresos -o éstos se hayan visto drásticamente mermados- debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para todas las categorías y sin criterios de exclusión”, sostiene Lucarelli. “Además, una exención del pago de la cuota del monotributo durante todos los meses que dure la cuarentena. Y en tercer lugar, la cobertura irrestricta por parte de las Obras Sociales a sus afiliados monotributistas.”

Estas medidas se suman a lo que ya vienen reclamando desde enero, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a aplicar un aumento del 51% sobre el impuesto al monotributo.

Mientras tanto, los trabajadores autónomos y monotributistas continúan reclamando y tratando de llegar ya no a fin de mes, sino a fin de la cuarentena. Fecha que todavía se mantiene en la incertidumbre.

May 19, 2020 | Comunidad, Novedades

“Cuando estás con un niño todas las conversaciones son cortadas”, comenta Dinah mientras con una mano sostiene el teléfono y con la otra le alcanza reiteradas veces cosas distintas a su hija Mora. Desde la imposición del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el 20 de marzo, las tareas de cuidado de varias madres y padres -ya de por sí extenuantes- se convirtieron en una actividad intensa, contínua y, para muchos, desgastante. Los jardines y colegios cerrados, los talleres y clubes impedidos de abrir sus puertas, y la restricción a la circulación por la vía pública a causa de la pandemia de COVID-19 suponen el encierro masivo de las familias. Pero la enfermedad y la cuarentena no afectan a todos por igual: la situación económica, social, demográfica decreta desde un reposo más distendido a aquellas familias de buen pasar hasta situaciones de hacinamiento y desesperación en los barrios más carenciados.

Dinah tiene 41 años. Es profesora de danza, traductora y community manager. Vive en Coghlan, zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su hija Mora de 4 años en un departamento de tres ambientes: living-comedor, una habitación para cada una y un balcón francés, de esos que no son propiamente un balcón sino un ventanal con rejas a la calle.

Cuando la amenaza del coronavirus empezó a acechar el imaginario de nuestro país, ya varios de sus alumnos habían decidido dejar de asistir a sus clases. Con la cuarentena decretada, el contacto físico se clausuró completamente. Una de las colegas de Dinah le recomendó la aplicación Zoom -que se ha vuelto muy conocida en estos tiempos de lejanía- y entonces comenzó a dar cinco clases semanales por ese medio. Para lograrlo, además, tuvo que hacer unos ajustes: “Desarrollé un formato de clases que se puede hacer en más o menos un metro cuadrado. Aunque es un poquito intenso, cualquiera lo puede hacer y desde el living de su casa. La necesidad de movimiento en este momento es grande. Y yo también tengo un departamento muy chiquito. Se armó un grupo lindo y eso de que la visualidad permite conectar y mover energía es muy loco. Sentir que estamos en la clase todos en una sintonía, en un estado físico y energético está muy bueno”.

Sin embargo, la necesidad de movimiento y actividad no afecta únicamente a los adultos. Mora y su infancia son demandantes, necesitan entretenerse, jugar, ser atendidos constantemente. “Cuando estoy trabajando con la compu, también estoy con Mora. No puedo separar el espacio de trabajo y el de mi hija. Lo que organicé es que ella se vaya unos días a lo del papá, y doy las clases en ese tiempo”, cuenta Dinah. Es que, a los 4 años, una nena necesita de sus amigas, maestros y espacios. El departamento de Dinah es pequeño. Por eso ella decide salir todos los días un rato a la vereda, para saciar un poco la necesidad de respirar aire fresco. “Cuando me enteré que el lunes no iba a ir al jardín, le dije: ‘Mirá, hay una enfermedad, un bicho que está dando vueltas y no se puede salir, no vas a poder ir al jardín’. Ella automáticamente tuvo como un ataque de enojo”, relata Dinah riéndose un poco y sigue: “Yo no sabía qué era. Después lo entendí: era su único espacio oficial y lo perdió”.

Ricardo y Marcela son un matrimonio de Ramos Mejía. Ambos tienen 44 años y son empleados administrativos en distintas empresas. Desde el 20 de marzo, dedican sus semanas al aparentemente novedoso home-office. “En la empresa en que yo trabajo es una práctica habitual, nos dejan trabajar una vez por semana desde nuestra casa, incluso desde antes de la pandemia”, comenta Ricardo. En el caso de Marcela, la complicación se halla en la necesidad de firmar documentos con lapicera y en papel físico. Igualmente, cuenta Ricardo, “está con muchas actividades, con muchos clientes y proveedores, aunque estén parados por todo este tema”.

La pareja vive junto a su único hijo, Román, de 9 años. “En los trabajos saben que tenemos un nene -relata Ricardo- y ellos son flexibles con nosotros. Nosotros, a su vez, tenemos que ser flexibles hacia ellos. Si en algún momento necesito parar de trabajar para hacer alguna tarea que a él le llega, se entiende. Lo mismo en el trabajo de Marcela. Y bueno, entonces quizás en lugar de terminar el horario laboral a las 18, quizás lo hacemos a las 19”.

Román pasa sus días haciendo la tarea que le envía la escuela a través de una plataforma virtual, mirando televisión y jugando a la play por la noche y siguiendo sus entrenamientos de fútbol. Es que, a pesar de vivir, como Dinah, en un departamento pequeño de tres ambientes, disponen de un bondadoso balcón a la calle. “Ahí él puede hacer esa actividad dos veces a la semana, mirando al profesor a través de Zoom. También le sirve para descargar energía y, sobre todo, no perder el contacto con sus compañeros del club”, agrega Ricardo. Es que mientras el mayor problema de Dinah es la constante necesidad de atención por parte de Mora -mucho más pequeña-, los padres de Román están preocupados por la sociabilización de su hijo. Si bien, cuentan, se contacta con sus compañeros a través de los videojuegos o de manera virtual, no es lo mismo. “El otro día nos comentaba que estaba triste porque extrañaba tener a los compañeros”, se lamenta. “Cuando hubo un cumpleaños, los padres organizamos una reunión por Zoom donde le cantamos el ‘feliz cumpleaños’ al nene”.

Despertarse al mediodía, hacer primero la tarea, luego quizás el entrenamiento, charlas con sus padres tomando aire en el balcón y PlayStation a la noche: esa sería aproximadamente la rutina que pudieron construirle a Román. Distinto es el caso de Mora, a quien Dinah no encuentra forma de establecerle una: la niña se despierta 7 y media, todos los días, y con ella se tiene que levantar Dinah. “Hoy 7 y media de la mañana me robó el teléfono y entonces yo dormí hasta más tarde, pero fue la primera vez que duermo un poco más en estos días”, se ríe. Juegan entonces hasta el mediodía como siempre, hora del almuerzo. “Yo así siempre tuve la mañana organizada y a la tarde estaba el jardín. Pero al desaparecer el jardín, se esfumaron esos horarios, genera un caos, hay un limbo ahí hasta las 18 o 19”. A esa hora ya Dinah no tiene más recursos. Las tardes se sobrellevan como se puede, organizando el trabajo y sus clases, haciendo difusión y entregas mientras inventa actividades para Mora. “A la vez tengo que hacer la comida, limpiar, lavar la ropa. Es mucho, es muy difícil y creo que le pasa a un montón de mujeres. Y termino sintiendo culpa porque digo: ‘Estoy pero no estoy con ella’”.

Como apoyo logístico dentro del departamento está su gata, Lola: “Decí que colabora un poco con la crianza…pobre gata, está agotada ella también”. Mientras tanto, Dinah echa mano de las actividades que mandan desde el jardín: “Entro al portal, abro los ejercicios y si a ella le copan los hacemos. Ellos estaban trabajando con un cuento que se llama La Casa Interminable y propusieron que armen una casa. Desde entonces Mora se copó en hacer casitas”. Y así se empezaron a erigir casitas armadas con almohadas y colchas, bajo las estructuras de mesas y sillas: “El otro día hizo una casita abajo de la mesa y se tiró a ahí. Así que le puse un colchón chiquitito que tengo y se quedó a dormir. Para ella es un montón: no dormir en su cama es como una aventura”.

Tanto Ricardo y Marcela como Dinah se preocupan de no exponer a sus hijos ante la tentación de las pantallas. Román tiene permitida la televisión o los videojuegos a la tarde-noche, luego de hacer sus tareas escolares. Eso no parece ser un problema, Ricardo habla muy bien de su hijo en cuanto a la responsabilidad en los estudios. También suelen disfrutar de las jornadas apacibles: “Hubo unos días que estuvo lindo, que estuvimos en el balcón hablando, escuchando música, charlamos con parientes”. A Mora se le permiten las pantallas sólo como “último recurso”: “Me parece que la tecnología no está buena para los pibes porque es muy adictiva. Es lo mismo que nos pasa a los adultos. Después de que deja el teléfono -que yo y el papá tratamos de que no lo use- queda muy nerviosa, muy adicta y bajarla de ese estado no es fácil. Por eso la dejo conectarse con una amiga solamente cuando ya no encuentro forma de que salga del embole”, lamenta Dinah.

“Al principio se tomó un poco a risa que no iba a ir a la escuela. Nos sentamos con él y le explicamos lo que está pasando. En algún punto compensa esa limitación de no ver a sus compañeros con el hecho de tener a sus padres todo el día alrededor suyo”, reflexiona con cierto optimismo Ricardo. El tiempo libre junto a Marcela lo aprovechan cuando Román se encuentra jugando o mirando televisión. Ricardo recalca que siempre busca estar cerca de su hijo y esposa.

Mara es Licenciada en Terapia Ocupacional. Se encarga de la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad, con el objetivo de que ellos puedan participar de las actividades de la vida cotidiana de manera independiente. La terapia se centra en sus fortalezas, busca desarrollar sus habilidades para poder, por ejemplo, vestirse, sentarse, comer, asistir y mantener un buen desempeño escolar. El encierro, sostiene, “afecta a todos los nenes, con o sin discapacidad”. La respuestas que las niñas o los niños dan ante esta situación tienen más que ver con su propia personalidad: los hay más inquietos o más calmos, independientemente de si poséen una patología o no. Sin embargo, existen diagnósticos que quizás puedan afectar particularmente: “El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad puede desarrollar, como su nombre lo dice, una tendencia a la hiperactividad. Nenes con autismo pueden necesitar que los padres tengan que pensar las actividades por él, ya que implica algunos problemas en la ideación de, por ejemplo, los juegos. Pero, recalco, no va por el diagnóstico en sí, sino por la persona. Cada persona es distinta”.

Por lo tanto, el impacto del encierro afecta a todos los niños y niñas de una manera particular. Y esas reacciones se amalgaman con las diferentes realidades que viven, ellos y sus padres: un departamento de tres ambientes o una casilla en un asentamiento de emergencia; un cuidado por parte de una pareja o la crianza en soledad, entre muchas otras causas. Mara intenta visualizar el lado positivo de esta situación: “También puede ser una oportunidad para conocerse más, para hacer actividades. Al no tener el reloj corriéndolos, quizás se pueda disfrutar de otra manera”. Es una oportunidad abierta para algunos, mientras que otros “están colapsados porque son demasiadas horas, ya no saben qué actividad hacer, están cansados. Les mandan tarea del colegio para la que los padres por ahí no tienen las herramientas con las que explicarles”.

“Yo no encuentro una regularidad, no hay una dinámica todavía. Es todo muy día a día. Siento que ella está un poco nerviosa. Y yo también. El otro día puse un incienso en la casa como para bajar un poquito los decibeles”, confiesa Dinah.

Con o sin cuarentena, la maternidad no es sencilla. “Hay que armarse de paciencia y tratar de dar lo mejor. Pedir ayuda a los maestros si es necesario. Y, sobre todo, no sentirse frustrados. Esa es la clave: están tratando de hacer lo mejor, hacen lo que pueden. No hay que juzgarse de cómo lo están haciendo sino saber que están dando todo de sí”, explica Mara.

El ojo que juzga y vigila no es sólo exterior, sino que normalmente está interiorizado. La maternidad como imposición social, como destino, como responsabilidad última. Algo que en otras épocas era implícito y que, en tiempos de feminismos, empezó a cuestionarse. Pero sigue allí, agazapado, latente. “Yo amo a mi hija y estoy feliz de ser mamá. Igualmente, es agotador. Ellos no tienen la culpa, pero la realidad es que se aburren, necesitan atención. Esta cuestión de que la mujer exponga que la maternidad no es rosa no está tan aceptado todavía”, reflexiona Dinah e insiste: “Además, una no es mamá solamente. Una es mujer, que quiere tener proyectos, que quiere laburar, que quiere salir, que necesita divertirse y que, también, quiere ser mamá. Es difícil, empezás a salirte de un mundo que era tuyo, que no está más y que tenés que rearmar después a partir de la maternidad”.

Ricardo, entre el trabajo, la crianza y el mantenimiento del hogar, logra encontrar momentos positivos. Ya sea viendo una serie con su esposa mientras Román se entretiene con los videojuegos, buscando videos en internet para realizar un poco de ejercicio o disfrutando un rato en el balcón. “Si bien la situación es un poco incómoda, tenemos la oportunidad de estar en contacto más cercano con Román”, considera. Su mayor miedo es el colapso del sistema de salud y no poder ser atendidos en caso de contraer el virus: “Con un tratamiento se puede salir adelante, no es que todas las personas que tienen el virus mueren. Es poco ese porcentaje, pero es mucho el de gente que se contagia y podemos llegar a tener un pico en invierno”.

En ciertos lugares del país la cuarentena se fleibilizó y se pueden realizar salidas según algún esquema que propone cada gobierno local, pero sólo parecen paliativos para afrontar la tensión del encierro. El virus circula con las personas y las personas, todavía, son vulnerables. Una responsabilidad más sobre los hombros de todas las madres y padres, que se suma a los derroteros de la crianza. Ante la pregunta sobre cómo piensa llegar hasta el final de la cuarentena, Dinah suspira: “No sé ni cómo voy a llegar al sábado a la noche. Esto es día a día, no puedo pensar mucho más adelante”. Sin embargo, ella tiene muy clara su responsabilidad: “En la posibilidad de construir una vida más rica para mí también le estoy brindando a mi hija un modelo más rico para ella. De que pueda conocer y experimentar que ser mujer y ser mamá puede implicar también ser profesional, ser bailarina o lo que ella quiera ser en la vida. Por eso me interesa sostener mis deseos, es la posibilidad de que ella pueda sostener los suyos. Un poco esto es lo que me mantiene en el rumbo”.

Los rostros golpeados de la cuarentena

Las luces del discurso público iluminan y ensombrecen. Las cifras, tasas y porcentajes focalizan contagiados, fallecidos y recuperados de COVID-19. Otros números gritan el rojo de la economía doméstica. Unos cuantos se empeñan en aullar por puro oportunismo político. Pero poco se toma en cuenta la cuestión de la crianza: no hay tablas que reflejen la tensión en la convivencia, el cansancio de progenitores, la ansiedad en las niñas y niños. Menos aún el número de cachetazos que muchos de ellos reciben en sus hogares. Dicho en forma más directa: el maltrato infantil.

“Si bien en el país aún no se cuenta con evidencia validada respecto al aumento de casos de violencia intrafamiliar en el contexto COVID-19, se estima que el marco de emergencia y aislamiento aumenta los riesgos de violencia contra mujeres, niñas y niños, especialmente en lo referido a la violencia intrafamiliar, la sobrecarga de actividades domésticas, el abuso sexual y la violencia de género”, explica Hernán Monath, Especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de UNICEF.

En abril de 2016, UNICEF elaboró el informe “La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del hogar”, basado en la información brindada por madres, padres o personas a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes de entre 2 y 17 años. Los resultados indicaron que en 7 de cada 10 hogares se utilizan al menos un método de disciplina violenta en la crianza y que en el 40% de ellos se recurre a la violencia física. Estos números sirven de base para inferir las diferentes situaciones que podrían manifestarse durante el confinamiento social: “Las causas pueden ser las incertidumbres generadas por la crisis del mercado de trabajo y fuentes de ingreso, que generan mayor angustia y estrés en adultos y cuidadores, y que podrían alterar los buenos tratos y la crianza libre de violencia”, agrega Monath. De todas formas, el elemento central se encuentra en que la cuarentena implica una mayor cantidad de horas de convivencia con aquellos adultos que ya cometían actos de violencia dentro de los hogares.

Con la libre circulación prohibida y el miedo al contacto social, muchos niños, niñas y adolescentes pueden verse impedidos de acudir ante los servicios de justicia y organismos especializados en el acompañamiento a las víctimas. Monath resalta un punto que genera escalofríos: “A nivel violencia de género, los riesgos en este contexto son que aumente la explotación sexual de los niños y las niñas, y el matrimonio precoz forzado e infantil”. Aquellas situaciones previas toman una intensidad mucho mayor en estos tiempos excepcionales.

“La violencia, en muchos casos, se encuentra naturalizada y socialmente justificada”, remarca Monath. Es la popularmente denominada “cultura del cachetazo”, aquella que insiste en una crianza basada en un esquema de violencias que van desde el maltrato verbal hasta el físico. Varios estudios, como “Disciplina violenta en América Latina y el Caribe” (UNICEF), muestran que las agresiones como forma de aprendizaje y crianza se encuentran todavía ampliamente extendidas, a pesar de que 10 países de la región cuentan con una prohibición total del castigo físico. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Argentina en 1990 y con jerarquía constitucional, proclama que “la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales”, a la vez que considera que “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. Además, en 2015, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 647 prohibió “el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier otro hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes”. Sin embargo, “se estima que al menos el 51% de los niños y niñas dicen haber sido víctimas de maltrato en el hogar y hasta un 82% de adultos admiten haber usado alguna forma de violencia física o psicológica”, advierte Monath.

La violencia trae aparejadas múltiples consecuencias sobre aquellos que la padecen, en este caso los más jóvenes. Perjudica su salud física y emocional, su autoestima y sus relaciones con los otros. Puede dañar su desarrollo cognitivo y, “en el largo plazo, se asocia con la depresión, el abuso de alcohol y drogas, la obesidad y los problemas crónicos de salud. En sus formas más extremas, la violencia puede provocar discapacidades, lesiones físicas graves o incluso la muerte”.

El papel del Estado, según Monath, es esencial y urgente: “Los Estados deben dar prioridad a la prevención de la violencia abordando sus causas subyacentes y asignar los recursos adecuados para prevenirla antes de que ocurra. Para erradicarla eficazmente, es necesario impulsar iniciativas orientadas a visibilizar y prevenir toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y propiciar normas sociales y culturales que la condenen. A su vez, es imprescindible contar con recursos financieros y humanos suficientes para implementar políticas institucionales integrales que den atención primordial a esta problemática”. No es excepcional apuntar esto último con un gran signo de interrogación frente a Estados altamente endeudados, de economías concentradas y recursos fiscales escasos. Así como las intenciones no alteran los resultados, las palabras no son garantía de acción alguna.

UNICEF, junto a la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, publicó una serie de guías de ayuda para autoridades y organizaciones que participan en la respuesta al COVID-19. Allí se hace hincapié en numerosas dimensiones a tener en cuenta: la educación, infraestructura, nutrición, abordajes psicopedagógicos, entre otros. También desarrolló un Plan de Respuesta que, entre sus objetivos, insiste en el fortalecimiento de la capacidad en las líneas telefónicas de atención frente a la violencia en la niñez: líneas 137 y 102; además, apunta Monath, de “apoyar a organizaciones de la sociedad civil en la respuesta alimentaria con foco en niñas, niños y adolescentes en los momentos de contacto con las familias durante la entrega de las viandas, para acercar esta información y recursos”.

Cada sociedad y sus culturas establecen sus prioridades y la manera en que las significa. Se puede pensar que estos ya son otros tiempos, que el devenir del siglo informático y globalizado barrió con los vestigios de lo indeseable. Los chasquidos de la “cultura del cachetazo”, sin embargo, se siguen oyendo. “La violencia contra niños, niñas y adolescentes es siempre prevenible. Y es responsabilidad del Estado apoyar a las familias, a las comunidades y a las instituciones para sensibilizar sobre una crianza basada en el buen trato, el respeto, el diálogo y la adquisición de recursos y habilidades para lograrlo”, sostiene Monath.

May 14, 2020 | Comunidad, Novedades

En los últimos días, la Ciudad de Buenos Aires se transformó en el epicentro del coronavirus en la Argentina. Más del 25 por ciento de los infectados viven en los barrios vulnerables, según datos del propio Gobierno porteño.

Hasta el 21 de abril, cuando dio positivo una mujer en el “Padre Mujica” (Villa 31), no se habían registrado casos en los barrios populares. “Apareció en medio de once días donde no tuvimos agua”, afirma Miriam Suárez, vecina integrante de Barrios de Pie y coordinadora de un comedor. “Durante esos días, los contagios se dispararon como un cohete. Si no tenés agua, ¿cómo te vas a lavar las manos? La falta de agua contaminó el barrio”, concluye.

El hacinamiento en las casas, la precariedad laboral y el acceso limitado a servicios esenciales, como agua, luz y gas, dificultan el aislamiento social. La falta de agua, que impide sostener las medidas sanitarias básicas, no es el único problema. La mayoría de las personas se quedaron sin trabajo y sus ingresos se redujeron parcial o enteramente.

La demanda en los merenderos se duplicó y hasta triplicó. El que coordina Miriam no es la excepción: “Con el coronavirus se sumó mucha gente. Antes dábamos cincuenta raciones, hoy damos cien”, cuenta. Las medidas de higiene se extremaron. “Mantenemos todo lo más limpio posible, lavamos bien, usamos lavandina, para no contagiarnos. Si nos enfermamos, sería un desastre. ¿Quién le daría de comer a toda esta gente?”

«Si nos enfermamos, sería un desastre. ¿Quién daría de comer a la gente?”, dice Miriam, coordinadora del comedor.

En el sector donde trabaja Miriam, dos merenderos cerraron porque sus encargados enfermaron y las personas tienen que encontrar su ración en otro lugar: “Los comedores están saturados: no damos abasto ni de comida ni de utensilios”, asegura.

Desde su espacio, insisten a los vecinos para que respeten las medidas de distanciamiento. “Les pedimos que limpien bien sus tapers, que mantengan distancia en la fila, que usen barbijo, que se cuiden, porque si nos enfermamos, no podríamos abrir”, subraya.

“No hay presupuesto”

Ante el brote en los barrios populares, el Gobierno porteño, junto con Nación, puso en marcha el programa Detectar, que incluye operativos de testeos a personas con síntomas en las zonas más vulnerables al contagio. A través de un comunicado en Facebook, la organización villera La Poderosa denunció que estos testeos se realizan sólo en dos barrios de los 29 de la ciudad: en la Villa 31 y en la 1-11-14, las más afectadas por el momento.

Las organizaciones sociales están llevando adelante tareas fundamentales para contener la pandemia en los barrios marginados. No sólo para poner un plato de comida en la mesa de las familias sino también para el seguimiento y el cuidado de los contagios. “El Gobierno de la Ciudad entró al barrio para hacer controles de quién tiene el virus, pero no van casa por casa. Las organizaciones armamos un listado de quiénes estuvieron cercanos a los contagiados y a ellos les están haciendo los controles. También pusieron postas sanitarias en la entrada y varias zonas, ayudando a la gente que sale a trabajar porque ya no se aguanta la cuarentena sin comida”, detalla Miriam.

Las personas infectadas con hijos y personas mayores a cargo, ni siquiera saben si les están dando de comer.

Mientras tanto, el Gobierno porteño no les brinda información de cuántos infectados tienen, cuántos muertos, cuántos fueron dados de alta. “Nadie informa nada”, se queja Miriam. El desamparo no lo padecen sólo los que quedaron en el barrio. Vecinos que están contagiados y aislados en hoteles y hospitales denuncian malos tratos y falta de insumos básicos como jabón o abrigo. “Dos compañeras mías de la cooperativa están en esta situación. Cuando piden algo, no se los dan y las tratan mal. No sé si es así porque son de la villa o actúan de la misma manera con la gente que tiene una casa”, se pregunta.

Esto genera que mucha gente no quiera ir a espacios que brinda el Estado para realizar el distanciamiento obligatorio: “Muchos prefieren recibir el resultado en su casa. Si te tratan mal, ¿para qué salir de tu hogar?”, dicen. El miedo a dejar sola a la familia está presente. Las personas infectadas que tienen hijos y personas mayores a cargo, ni siquiera saben si les están dando de comer.

A raíz de las problemáticas que desnudó y agravó la pandemia –hambre, desempleo y condiciones de vida extremamente precarias–, las organizaciones sociales, los merenderos y comedores, junto con los curas villeros, conformaron un comité de crisis en la 31 para relevar las complicaciones y notificar al Gobierno porteño. “Nosotros somos los que vivimos y sabemos lo que pasa en el barrio, que los comedores están saturados. Les pedimos que brinden más raciones. Les dieron comida a 22 comedores no reconocidos, pero eso no llega a todo el barrio. La respuesta de ellos siempre la misma: ‘No hay presupuesto’”, explica Miriam.

El acceso al agua tampoco ha sido garantizado hasta ahora. Desde la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad les informaron que se iba a cortar el agua en algunas manzanas por una obra en el caño matriz, “pero no nos dicen qué sectores van a quedar afectados para prever y llenar baldes –señala Miriam–. Esto es lo que nos genera más contagios”.

May 12, 2020 | Novedades, Trabajo

La cuarentena preventiva y obligatoria, necesaria para proteger la salud de la población, tiene consecuencias directas difíciles para los trabajadores y la economía del país. Por esta razón, varias fueron las medidas que desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo se llevaron a cabo para asistir a personas con trabajo informal, desocupadas/os y empleados en situación de dependencia. En particular, el primero de los organismos anunció este lunes 10 el lanzamiento del programa Recuperar, consistente en créditos y subsidios para el sector cooperativo. No obstante, mientras se aguarda la instrumentación de esas medidas, los referentes de ese ámbito expresan su preocupación por una realidad que ya desde antes el aislamiento venía con fuertes complicaciones.

Si bien el dato de que las personas asociadas a cooperativas superan las 115 mil, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en junio del año pasado, poco habla de la relevancia social y material que tiene una cooperativa no solo para sus asociados y sus familias, sino también para el barrio y las entidades con las que se relaciona. Por esto, sus crisis afectan a un número mucho más elevado de individuos.

Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que nuclea a once federaciones en dieciséis provincias y reúne a 12.500 trabajadores autogestionados, dijo que “entre el ochenta y cinco y el noventa por ciento de las afiliadas a la Confederación está sin actividad económica y el quince por ciento restante que tiene alguna actividad está por debajo de la facturación habitual”.

Además, desde La Base, una fundación que acompaña con financiamiento y asistencia técnica a grupos asociativos de trabajadores autogestionados, agregaron: “Aquellas empresas que están en actividad laboral, la realizan con equipos reducidos, con grandes esfuerzos para generar, entre pocas personas, ingreso para todo el colectivo”. Desde que inició la cuarentena, La Base otorgó veinte préstamos, sumando un total de cuatro millones de pesos prestados como ayuda al sector.

Uno de los rubros más golpeados, dijo Martínez, es el gráfico. Martín Cossarini es maquinista y tesorero de Artes Gráficas Chilavert, una cooperativa de Nueva Pompeya que a mediados del año pasado estuvo en peligro debido a la amenaza de Edesur de cortar sus servicios por una deuda de 900 mil pesos, imposible de pagar, producto de las subas en las tarifas durante el gobierno de Cambiemos. Hoy, el taller sigue en funcionamiento dado que son proveedores de la industria farmacéutica y alimenticia. Sin embargo, sólo asisten aquellos trabajadores que viven cerca del taller y concurren entre dos y tres veces por semana, según la demanda de trabajo. En cuanto a la situación actual, Cossarini dijo a ANCCOM: “A nosotros nos golpea fuerte porque dependemos del día a día, como un montón de gente. Ninguna empresa recuperada tiene espalda como para aguantar una situación así. Es muy miserable lo que pudimos juntar para repartirnos”. La gráfica, además, está alineada con diversos espacios políticos de cooperativas y el tema que resuena en el diálogo entre ellos es la falta de medidas de asistencia dirigidas específicamente al sector.

En Séptimo Varón, las ventas se redujeron un 40 por ciento.

Luego de intercambios con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el colectivo logró la reactivación del Programa de Trabajo Autogestionado y, con él, la asistencia por medio de la Línea de Emergencia COVID-Línea 1. A través de esta herramienta, los trabajadores de unidades productivas autogestionadas en situaciones críticas recibirán 6.500 pesos de manera mensual durante un máximo de doce meses. Sin embargo, este monto será accesible a partir de junio y el monto continúa siendo menor al de otros tipos de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia y el Salario Complementario. Otra de las últimas políticas para el sector fue la resolución 144/2020 que autoriza a las cooperativas a utilizar, en el año en curso, todo o parte del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Sobre este punto, Ramiro Martínez dijo que “la cifra de este fondo es insignificante”. El problema pareciera ser de carácter representativo, esgrimen desde distintos ámbitos cooperativos: los decretos 332 y 376 poseen medidas de asistencia económica que alcanzan únicamente a trabajadores en relación de dependencia, excluyendo así a los asociados a cooperativas de trabajo. A este paquete hay que sumar el anuncio de la instrumentación del ya mencionado programa Recuperar, aunque queda por ver cómo se aplica y cuánto demora.

Las trabajadoras de la cooperativa textil Nadia Echazú, ubicada en Avellaneda, no perciben ninguno de los programas de asistencia anunciados hasta el momento. Creada en 2008 por la activista Lohana Berkins, es la primera empresa social gestionada y administrada por mujeres trans y travestis. Su presidenta, Brisa Charlotte Escobar, dijo que desde el inicio de la cuarentena, la cooperativa se encuentra cerrada ya que no hay trabajo. “Las que están más complicadas -dijo- son las que salen a la calle a trabajar de noche. Ellas no tienen un ingreso. Lo único que les queda es recurrir a un comedor comunitario”. Sin embargo, la difícil situación de la cooperativa no se explica únicamente por la cuarentena: “Los cuatro años anteriores fueron terribles”, subrayó Escobar.

El gobierno anterior no tuvo políticas que favorecieran al sector: los tarifazos, un mercado interno retraído, la apertura a las importaciones y la falta de medidas para proteger a las cooperativas devino en años muy difíciles para, si no todas, la mayoría de ellas. En el caso de la cooperativa metalúrgica Cooperar 7 de Mayo, de la ciudad santafecina de Villa Constitución, el contraste fue notorio. “Tuvimos un crecimiento exponencial entre el 2003 y el 2015. Pudimos salir de las deudas que habíamos quedado y llegamos a ser casi 300 trabajadores. Como no dábamos abasto con la demanda de trabajos los hacíamos de a cinco cooperativas juntas. A partir del 2016 empezamos a resistir y a retroceder en condiciones: llegamos con lo justo a fines de 2019, con 170 compañeros en el plantel, pero con trabajo casi para 100”, dijo el presidente de la cooperativa, Cristian Horton, también presidente de FECOOTRA y tesorero de Conarcoop. Desde el 29 de marzo hasta el 24 de abril pasados, la cooperativa estuvo totalmente parada y desde hace pocos días comenzó a tener una escasa actividad.

“Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes», dice Federico Chab de Séptimo Varón.

El rubro que no sufrió un parate total pero sí la baja considerable del consumo fue el de la alimentación. Con los salones de bares y restaurantes cerrados, estas cooperativas perdieron su mayor entrada de ingresos y los mayoristas que les vendían a estos comercios, también. Séptimo Varón es una cooperativa que se especializa en la producción de quesos y lácteos y actualmente posee siete almacenes de venta al público minoristas que permanecen abiertos, cinco en la ciudad de Buenos Aires y dos en el conurbano. Sin embargo, para sus trabajadores el problema es otro. Federico Chab, encargado de administración y logística, dijo: “Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes que hoy están cerrados. El consumo se redujo al 40%”. Don Battaglia es uno de los restaurantes cooperativos que dan cuenta de esta situación. La primera semana permaneció abierto, pero ante la falta de flujo de gente cerró sus puertas. “La venta bajó un 80%. El fuerte nuestro siempre fue el salón. El delivery sumaba un poco, era un servicio más que nada para el barrio, pero ahora es lo único que tenemos y no es suficiente”, dijo Rosendo Saucedo, socio fundador y mozo de la cooperativa, ubicaba en Villa Crespo.

“Los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los autogestivos entendemos que no debe ser así», dice Federico Amigo, presidente de Por Más Tiempo.

La baja en el consumo afecta también al rubro mediático. Pilar Ferrari, presidenta de la cooperativa Fábrica de Ideas, que emite Radio Tortuga 92.9 desde la ciudad de Alta Gracia en Córdoba y posee un portal web de noticias, dijo que “un problema importante es la baja de varias publicidades y las dificultades para conseguir pauta municipal o nacional”. En la cooperativa son ocho trabajadores y, si bien durante la cuarentena están trabajando mucho, sus retiros individuales no llegan a 5 mil pesos.

Por otro lado está el caso de Tiempo Argentino, el diario administrado por los trabajadores de la cooperativa Por más Tiempo desde 2016. Para Tiempo, la venta del periódico es la fuente de ingresos más grande. Ante esta situación y alejándose de la lógica de los medios tradicionales (despidos y pagos desdoblados), desde el diario apuestan a la creatividad y a una mayor organización. Su presidente, Federico Amigo dijo que “mientras los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los medios autogestivos entendemos que eso no tiene que ser así y seguimos con nuestro compromiso de seguir informando de la mejor manera posible”.

Desde la fundación La Base sostuvieron que “la salida ante esta situación es colectiva y solidaria” y propusieron hacer consumo cooperativo y difundirlo. Por otro lado, con respecto a las medidas necesarias para el sector, Ramiro Martínez dijo que “la solución más fácil es poder igualar el Salario Complementario a la instancia del Programa de Trabajo Autogestionado. La gran mayoría de nuestras cooperativas son PyMES, la razón jurídica nuestra en la cual somos trabajadores asociados organizados nos deja por fuera de cualquier asistencia de las que fueron anunciadas”.