Jul 28, 2020 | Comunidad, Novedades

Los establecimientos educativos del ámbito privado, fueron uno de los tantos sectores que sintió el golpe económico de la pandemia. Sin duda los jardines de infantes no estatales, han sido los más afectados, donde la caída de la matrícula llego en algunos casos hasta el 70%. Mientras que los padres del Nivel Inicial dejan de pagar las cuotas, en los niveles Primario y Secundario tienden a esperar.

El gobierno apaciguó el malestar que se había generado en el sector cuando el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta anunció que los jardines de infantes ingresarían en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por lo que el 50 por ciento de l os salarios corre por cuenta del Estado.

A lo largo de la cuarentena, las maestras siguieron en contacto con sus alumnos, haciendo uso de diversas plataformas digitales e intentando la continuidad pedagógica de manera virtual. “Tengo la posibilidad de seguir dictando clases –comenta Leila González, docente de Nivel Inicial del partido de Moreno-. Busco la manera de llegar a todos los niños. Las herramientas que utilizo son grabaciones y videollamadas por Whatsapp o la plataforma Zoom, donde los chicos se unen y pueden escucharme, tanto a mí, como a sus pares. Todos los días les envió cosas: un vídeo, una canción, un cuento o un simple audio preguntándoles cómo se encuentran. Creo que como docente es fundamental mantener el vínculo y acompañarlos en todo momento”.

Miriam Goldstein, maestral en el Jardín de los Cerezos, de Palermo, señala que esta nueva manera de relacionarse no es la ideal: “La cuarentena trajo aparejado un cambio absoluto de estrategias, porque nuestra tarea se basa fundamentalmente en la construcción de vínculos. Partiendo desde allí, comenzamos el recorrido generador de futuros aprendizajes. Ese acercamiento en el contacto directo con el otro tuvo un giro importantísimo, se plantearon nuevos desafíos que debíamos implementar, aprender y aplicar para avanzar con nuestra labor, además de poder contar con los elementos tecnológicos necesarios para ello”.

Muchos padres, al mismo tiempo, decidieron retirar a sus hijos del jardín por razones económicas: “Lo sacamos porque mi marido se quedó sin trabajo y yo estaba trabajando en una panadería que tuvo que cerrar, la cuota era aproximadamente de cuatro mil pesos y realmente se me hacía imposible poder abonarla, además creemos que las clases virtuales no iban a hacer lo mismo y que de esta manera nuestro hijo no se iba a poder adaptar”, comentó Dolores Salazar, madre de la localidad de Moreno.

No todas las familias tienen la capacidad de afrontar el pago normal de las cuotas. En cuanto a la deserción del alumnado, Gabriela Leite, docente del Colegio San Cayetano del partido de Moreno, menciona: “Comenzamos con una totalidad de 15 infantes y luego, por temas económicos o que los padres debían trabajar, optaron por sacar a sus hijos. En la actualidad solo me quedé con 7 nenes”. Al mismo tiempo, Leite señala que a los docentes no les sostuvieron los salarios e, incluso, aún les deben parte del mes de abril y de mayo.

Caetano, alumno de la sala de 5 del Jardín de los cerezos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Por otra parte, frente a la incertidumbre económica, muchos padres tomaron la decisión de cambiar a sus hijos a un jardín estatal. Si bien los jardines públicos también enfrentan distintas problemáticas, son gratuitos, de manera que el ingreso y la permanencia de los niños es más accesible para los padres.

Natalia García, maestra titular en el Jardín de Infantes estatal N° 905 de Lanús, cuenta: “Se acercan familias con niños escolarizados en colegios privados, donde se les hace imposible seguir pagando la cuota y recurren a matricularlos en jardines estatales”.

Algunas instituciones tienen en cuenta la situación económica de cada familia y establecen algún tipo de contemplación. “Hubo una disminución en cuanto al pago de las cuotas, porque muchas familias quedaron sin trabajo o se les redujo el salario, pero los dueños del colegio hasta el día de hoy tienen una mirada de solidaridad, charlan individualmente con los padres para sobrellevar esto”, señala Fabiana Defendí Oltmans, maestra del colegio Nido de Águilas, de la localidad de Moreno.

Maestras que no cobran sus sueldos y familias que dejan de pagar la cuota, son dos de las problemáticas más fuertes que se desencadenaron a raíz de la cuarentena. La situación es absolutamente delicada y compleja. Si el aislamiento preventivo se extiende, la mayoría d las instituciones privadas no poseen la capacidad para afrontar y paliar todas sus responsabilidades. El Estado, de una u otra manera, se tendrá que hacer cargo de la situación: o subsidiará a las instituciones que no puedan sostenerse o recibirá en los establecimientos públicos a los chicos que se hayan quedado sin escuelas.

Jul 21, 2020 | Comunidad, Novedades

A pesar del consenso sobre el carácter necesario del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) implementado en nuestro país frente a la pandemia, muchos profesionales de la salud muestran preocupación y alerta acerca de la drástica disminución en las consultas médicas y las demoras o suspensiones en los tratamientos.

La inquietud está justificada, sobre todo si se trata de patologías que no pueden postergar su atención. Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología del Instituto Roffo, afirma: “Si bien intentamos por todos los medios que los pacientes cumplan con sus tratamientos en tiempo y forma, nos encontramos con que hay mucho temor de concurrir a los centros de salud. Varios han planteado esperar a que termine la pandemia para comenzar a tratarse”, y agrega: “Los hospitales están sobrecargados y no pueden hacer nuevos ingresos. Entonces, hasta que esto ocurra, se está demorando el inicio de numerosos tratamientos”.

Efectivamente, en muchas instituciones se dificulta poder dar respuesta a la demanda. Guillermo Lerzo, jefe de Oncología del Hospital Municipal María Curie, expresa con preocupación: “El hospital tomó la decisión de disminuir la apertura de historias clínicas a pacientes nuevos porque no hay capacidad operativa para recibirlos a todos. Estamos absorbiendo derivaciones de la provincia de Buenos Aires porque hay un montón de servicios que no atienden. Además, los hospitales que dependen del Gobierno de la Ciudad tienen limitada la capacidad de trabajo en oncología, así que también realizan derivaciones hacia nuestro hospital”.

Las demoras en la entrega de medicamentos oncológicos es otra de las dificultades a la que se enfrentan muchos pacientes. “Tenemos retrasos con los diferentes bancos de drogas. Incluso las medicinas prepagas tardan el doble de tiempo en las entregas en relación a la época de la prepandemia”, alerta Cáceres. Por su parte, Lerzo asegura que “los pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura están con serios problemas para conseguir la medicación, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires”.

«Vimos disminuido el número de consultas en pediatría justamente porque los chicos están aislados», dice Girgenti.

No toda disminución en la afluencia de pacientes es negativa. Liliana Girgenti, directora del Hospital Municipal Eva Perón de Merlo, destaca: “Normalmente esta es la época de infecciones respiratorias bajas ya que hay mucho virus circulante que se contagia principalmente en las escuelas. Vimos disminuido el número de consultas en pediatría justamente porque los chicos están aislados. También se redujeron los traumatismos en niños. En los consultorios externos implementamos consultas de atención inmediata, a través de las cuales los diferentes especialistas evalúan la urgencia de cada caso”. Respecto a la concurrencia a la guardia, cuenta que “el número de consultas disminuyó, los pacientes que se acercan lo hacen por emergencias y no por dolencias menores”.

Sobre el nivel de vacunación durante el ASPO, Alejandra Calvaresi, epidemióloga de Merlo, explica: “Aprovechamos los operativos DetectAR para promover la aplicación de la vacuna antigripal en adultos mayores de 65 años, grupos de riesgo y embarazadas. También lo hicimos en aquel polémico cobro de los jubilados en abril, instalando unas mesitas con vacunas en la puerta del Banco Piano. Creo que es la primera vez que se llega a casi toda la población objetivo y se superan las expectativas. En cuanto al resto de las vacunas, quedaron pendientes absolutamente todos los proyectos que habíamos pactado, teníamos todo organizado para salir a las escuelas. La cantidad de personas que se acerca espontáneamente a vacunarse es muy poca. Estamos muy preocupados porque esto va a impactar negativamente”.

En Merlo, aprovecharon el operativo DetectAr para vacunar a los adultos mayores, embarazadas y otros grupos de riesgo.

Aunque las salidas médicas estén autorizadas desde el 20 de abril, muchas personas no concurren por temor al contagio. Calvaresi considera que, además, hay otros factores que influyen a esta retracción: “Para obtener el permiso necesitás la habilidad de poder tramitarlo, tener celular, internet, no es tan fácil. Entonces, muchas personas se encuentran muy restringidas para ejercer estas salidas. A pesar de todo esto, como epidemióloga sigo pensando que el ASPO era necesario, sino la situación hubiera sido insostenible”

Las consultas cardiológicas también se vieron afectadas. Alberto Lorenzatti, presidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), señala: “En los primeros 60 días de la cuarentena hubo una reducción muy importante, no solo en las consultas sino también en procedimientos terapéuticos e inclusive urgentes. Si comparamos interanualmente, la cantidad de intervenciones realizadas a consecuencia de infarto de miocardio, en los primeros 30 días del aislamiento disminuyó un 40%. Estos son datos del Registro Nacional de Infarto ARGEN IAM-ST, que lo llevamos adelante la FAC y la Sociedad Argentina de Cardiología”. Sobre los factores que influyeron en la disminución de consultas cardiológicas, el presidente de la FAC identifica dos: “Por un lado, el temor de la gente a concurrir a los consultorios, por el otro, en los primeros sesenta días solamente se hacían las urgencias. Actualmente ya se están realizando cirugías y controles regulares. De todos modos, la gente concurre menos porque tiene miedo a exponerse”. Consultado sobre la efectividad de la cuarentena, Lorenzatti, que también está a cargo del Departamento de Cardiología en el Hospital Córdoba, responde: “Creo que fue una decisión acertada y que dio sus frutos. Esta medida nos permitió ralentizar los contagios por coronavirus, dándonos tiempo para prepararnos”

La reducción en las consultas médicas para esta especialidad ha tenido un lamentable correlato: según un relevamiento de Stent-Save a Life, en la Argentina la mortalidad intrahospitalaria por infarto —entre el 20 de marzo y el 31 de mayo— aumentó del 5.4% al 10.9%, con respecto al año pasado. Lógicamente, estos resultados están basados en un número de internaciones mucho menor a las de 2019.

Para Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva del Instituto FLENI, el aislamiento social ha tenido un fuerte impacto en sus pacientes: “La mayor parte son adultos mayores, que tienen más riesgos de complicaciones en el contexto de la pandemia, así que la reducción en la cantidad de consultas es significativa. En el primer mes de la cuarentena atendimos solo cien pacientes ambulatorios, de los 12.000 que habitualmente recibimos”. Si bien en el instituto se implementó la telemedicina para las consultas, las evaluaciones cognitivas y la estimulación, Allegri advierte “este nuevo sistema implica muchas dificultades para las personas de edad avanzada, algunas de las cuales están solas en sus casas”. Y concluye: “Uno no puede olvidarse de las personas mayores, por supuesto que hay que protegerlas del Covid-19, pero también del deterioro y del resto de las patologías”.

Una de las investigaciones que ha estudiado los resultados de las medidas para combatir la pandemia —liderada por un equipo del Imperial College de Londres, que a su vez colabora con la Organización Mundial de la Salud en estudio de epidemias— calculó cuántas vidas se habían salvado a partir de las medidas de aislamiento, en once países de Europa hasta el 4 de mayo. El estudio, publicado el pasado 8 de junio en la revista Nature, estimó que de no haberse tomado medida alguna, los países analizados habrían registrado 3,1 millones de muertes más.

Recién en pospandemia se podrá contar con análisis cuantitativos concluyentes que permitan evaluar los daños colaterales versus las vidas salvadas. Por ahora solo hay estudios parciales. Aunque, claro está, no hay ninguna estadística que logre mitigar el pesar por los fallecimientos, tanto por coronavirus como por cualquier otra enfermedad.

Jul 21, 2020 | Comunidad, Novedades

La ausencia de personal sanitario en las residencias, junto con la falta de insumos de protección y pruebas diagnósticas para residentes y trabajadores han provocado un aumento significativo de contagios en diversos hogares de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, son 1947 los infectados y 201 los fallecidos que residían en esas instituciones.

Una oleada de casos en AMBA a principios de la pandemia, impuso a los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires la elaboración de protocolos específicos para residencias de adultos mayores. El del Ejecutivo porteño fue lanzado a mediados de abril, pero la persistente propagación al interior de los geriátricos exigió una actualización a fines de junio.

Uno de los establecimientos afectados fue la Residencia Del Arce, ubicada en Roosevelt 5570, en el barrio de Villa Urquiza. Durante mayo, se registraron 45 casos de coronavirus, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores, según informó el Ministerio de Salud de la Ciudad.

En diálogo con ANCCOM, el titular del establecimiento, Flavio Asch, explica: “En un primer momento, el Gobierno de la Ciudad no sabía cuál era la mejor manera de trabajar junto con los geriátricos. El protocolo no era claro y en muchos casos no se cumplía, más allá de las restricciones de ingreso que se establecieron inicialmente. Hoy, a la residencia viene una médica que revisa los lugares comunes y controla el protocolo de ingreso del personal permanentemente. Se ha mejorado el trabajo gracias a que los protocolos se han ido adecuando”.

Con el aumento de casos, los geriátricos se ven obligados a adquirir recursos sanitarios, lo cual no estaba previsto: “Cuando surge un problema, tenemos teléfonos para llamar, mails con consultas e información, pero le hemos pedido al Gobierno ayuda para la compra de insumos”, afirma Asch.

“Mandamos mucho personal a hisopar. Al principio funcionó, pero hay mucha demora en la atención de las ART», dice Asch.

El protocolo actualizado al 24 de junio establece que se deberá efectuar un control de temperatura y síntomas sugestivos de infección por covid‐19 a cada persona que ingrese al establecimiento. A su vez, la institución debe disponer de un área de vestuario para el personal, donde se realizará el cambio de ropa y calzado de calle por la de trabajo. Además, está previsto que frente a un caso sospechoso se proceda a su aislamiento, para luego dar aviso a la cobertura de salud a la que pertenezca el residente o al SAME si depende del sistema público.

En relación al hogar de Villa Urquiza, Asch asegura que se notificó al Gobierno porteño y se siguió el protocolo correspondiente. La situación mostró, también, la saturación de las aseguradoras de riesgo laboral: “Mandamos mucho a hisopar al personal. En un primer momento funcionó bien, pero hay mucha demora en la atención de las ART, y también en los tiempos que requieren las altas médicas. Incluso hay muchos a quienes todavía no les hicieron el hisopado”. Para el titular de la residencia, esto implicó contratar personal nuevo y capacitarlo, ya que, a pesar de que los empleados no prestan servicio en otros hogares, se han contagiado en sus casas y en el transporte.

De todas formas, las medidas de prevención en el establecimiento se han intensificado. “Todas las personas que tienen contacto con los residentes tienen que usar barbijos, máscaras, y, en algunos casos, guantes y camisolín”, subraya Asch. Los exámenes médicos ahora implican dos controles diarios de temperatura y saturación en sangre, dado que “muestran los síntomas más claros de existencia de covid-19”. Si aparecen, se activa el protocolo y se llama a la obra social del residente, para la derivación al centro de salud y la realización del hisopado.

Las preocupaciones exceden lo referente a gastos económicos y de organización. Durante este tiempo, los mayores solo han podido ver a sus familias por videollamadas. El efecto del aislamiento social o tener que mantenerse alejados de sus familias, sin ninguna actividad, también ha impactado en su calidad de vida.

“La pandemia modificó todo –señala Asch–. Primero, el ingreso de los familiares. Desde el 19 de marzo está prohibido, lo cual afecta emocionalmente a todos los residentes. Intentamos reemplazar esto con zoom y colocamos un intercomunicador en la puerta de vidrio para que puedan verse y conversar. Ese fue el primer cambio fuerte que tuvimos”.

“Tenemos muchos recuperados de covid que vuelven en una situación clínica crítica. En los hospitales están aislados, no tienen contacto con familiares, solo con médicos, quienes tampoco tienen tiempo para acompañarlos. En cambio, en la residencia se los incita a comer y a levantarse. Sabemos que el hospital no tiene los suficientes recursos, pero cuando regresan, algunos que caminaban ya no caminan, por lo tanto, tenemos que empezar de cero con ellos”.

En mayo, en la Residencia del Arce se registraron 45 casos de Covid 19, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores.

Hogares porteños

El Gobierno porteño cuenta con un servicio para adultos mayores que funciona bajo la supervisión del funcionario Mauricio Damiano, director General de Dependencias y Atención Primaria. “Nuestros hogares son de puertas abiertas y sus residentes son autoválidos. Es decir que no necesitan asistencia para alimentarse, asearse, o moverse. Hay atención geriátrica, pero principalmente ofrecemos respuesta a la vulnerabilidad de aquellas personas que tienen problemas habitacionales. Estos hogares, además, son gratuitos y poseen todas las prestaciones de recreación, alimentación y atención de la salud”. Del cien por ciento de las personas que viven en estos lugares, el 78 es autoválido y el 22 restante es dependiente y necesita una asistencia o más.

Junto al programa de hogares permanentes, Damiano también es el encargado de la Asistencia Gerontológica y los Centros de Día. La importancia del primero, asegura, radica en ser “la mano del Estado asistiendo en el domicilio”. Este programa constituye una de las instancias previas de atención, para que el adulto mayor no necesite acudir a una institución geriátrica. El funcionario también remarcó el apoyo económico a estas personas: “Se les otorga una ayuda a través del programa ‘Vivir en casa’, mientras cumplan con ciertos requisitos, que en algunos casos sirve para que puedan pagar el alquiler, servicios e impuestos”.

Los Centros de Día son lugares donde los adultos mayores pueden concurrir durante el día, y se les brinda alimentación, recreación, talleres y actividades culturales y de cuidado de la salud. No obstante, a causa de la pandemia están cerrados: “La primera acción que tomamos, una semana antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue cerrar estos centros, porque son lugares vinculantes, es decir, adonde los adultos mayores concurren y comparten actividades en un mismo espacio. Mantuvimos esos centros para otorgar otras prestaciones de emergencia, como el retiro de viandas. Además, realizamos un seguimiento telefónico a los participantes del programa”, asegura Damiano.

Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno de la Ciudad.

Al igual que en las instituciones privadas, en los hogares de residencia permanente se establecieron protocolos sanitarios, en base a disposiciones del Ministerio de Salud, para que el adulto mayor pudiese salir a cobrar y concurrir al médico. “Implementamos áreas de aislamiento para llevar a cabo las salidas y el sistema de cobro; y tuvimos que establecer un sistema de compras para que algún encargado del hogar vaya y compre. Además, como muchos residentes se valen por sí mismos, algunos salían a trabajar antes del aislamiento”, afirma Damiano. La restricción absoluta de visitas también se aplica desde el primer día, aunque para el director del programa “la pandemia nos obliga a un aprendizaje constante, por lo que estamos en un proceso de mejora continua”. Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno.

En los programas también trabajan personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistente. Damiano asegura: “A quienes les correspondía tramitar la licencia lo hicieron y están prestando servicio desde su casa. El trabajo que se realiza en todos los programas de asistencia a la tercera edad es de máxima esencialidad, y es una de las actividades contempladas dentro de las excepciones al aislamiento, pero se logró llegar a ese consenso”. En cuanto al vector económico, el funcionario aclara que “debemos remarcar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorgó un bono de 5.000 pesos a quienes están en los hogares de residencia permanente”.

En los hogares del Gobierno porteño, cada área de enfermería toma la fiebre regularmente al ingresar al edificio y lleva un registro de historias clínicas. En caso de detectar síntomas, se llama al sistema de salud y este determina los pasos a seguir. Todos los elementos de protección personal son exigidos y proporcionados por el Gobierno. “Fomentamos un uso racional de los insumos y que se usen adecuadamente”, aclara Damiano.

Los positivos de covid-19 en estas residencias han incluido a trabajadores y residentes. “Hace dos semanas estamos testeando al personal con tests rápidos en hogares –informa Damiano–. Esto nos permite seguir semana a semana la situación. Son tests serológicos, es decir, permiten determinar si la persona testeada tiene anticuerpos, en caso de haber tenido la enfermedad. Si da positivo para esta prueba, se hace el PCR y Salud se hace cargo de allí en adelante, como en los casos sintomáticos”.

El testeo periódico es una diferencia fundamental entre los hogares públicos y las

instituciones privadas. Sólo las instituciones estatales están obligadas a realizar las pruebas PCR ante la existencia de síntomas compatibles con Covid 19.

El caso sueco

A principios de mayo, cuando Alberto Fernández anunció la flexibilización de la cuarentena en casi todo el territorio argentino (con excepción del AMBA), describió dos ejemplos de países que adoptaron medidas contrapuestas frente a las crisis sanitaria y económica. En Noruega, la cuarentena se aplicó de forma rígida desde el principio de la pandemia. El gobierno sueco, en cambio, optó por un confinamiento voluntario, apuntó a la cooperación de los ciudadanos y mantuvo bares, gimnasios y centros comerciales abiertos.

Muchos “anticuarentena” se apuraron en exaltar la estrategia de Suecia, con el argumento de que era posible atravesar la pandemia sin una caída significativa de la actividad económica. Semanas más tarde, sin embargo, Anders Tegnell, el epidemiólogo que dirige la estrategia sanitaria del país, reconoció haber equivocado el enfoque. La elevada tasa de mortalidad, especialmente en la población de tercera edad, llevó al especialista a esta conclusión. La mitad de las muertes por covid-19 se han producido allí en residencias de adultos mayores, y un 25 por ciento entre ancianos que reciben atención domiciliaria, según datos de la Agencia EFE. Annika Linde, quien antecedió a Tegnell en el puesto hasta 2013, criticó duramente la medida oficial y señaló que la idea del gobierno sueco de proteger a los ancianos en las residencias se trataba de “un sueño con poca base de realidad”. Esto se debió, según la infectóloga, a que se dejó en manos de empresas privadas la regulación de esos establecimientos.

A pesar de las deficiencias previas en el sistema de salud y en la atención de la tercera edad, Argentina fue uno de los países que afrontó con mayor celeridad el problema en la región. No obstante, alrededor del 80 por ciento de los fallecimientos fueron de ancianos. En Brasil, el segundo país en cantidad de muertes a nivel mundial, se estima que más de un 70 por ciento. Chile, el país con más muertos cada cien mil habitantes de América (37 cada 100.000), reporta un 80 por ciento. Lo concreto es que la salud de los adultos mayores depende de la protección que pueda brindar el Estado, aún la de aquellos que viven en establecimientos privados.

Jul 21, 2020 | Comunidad, Novedades

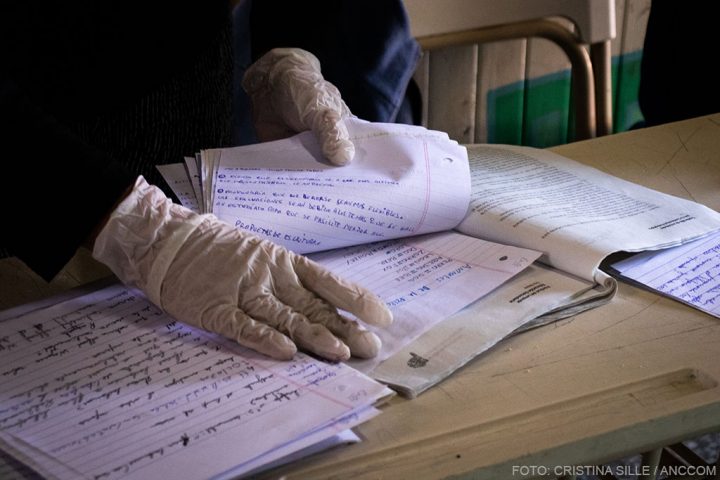

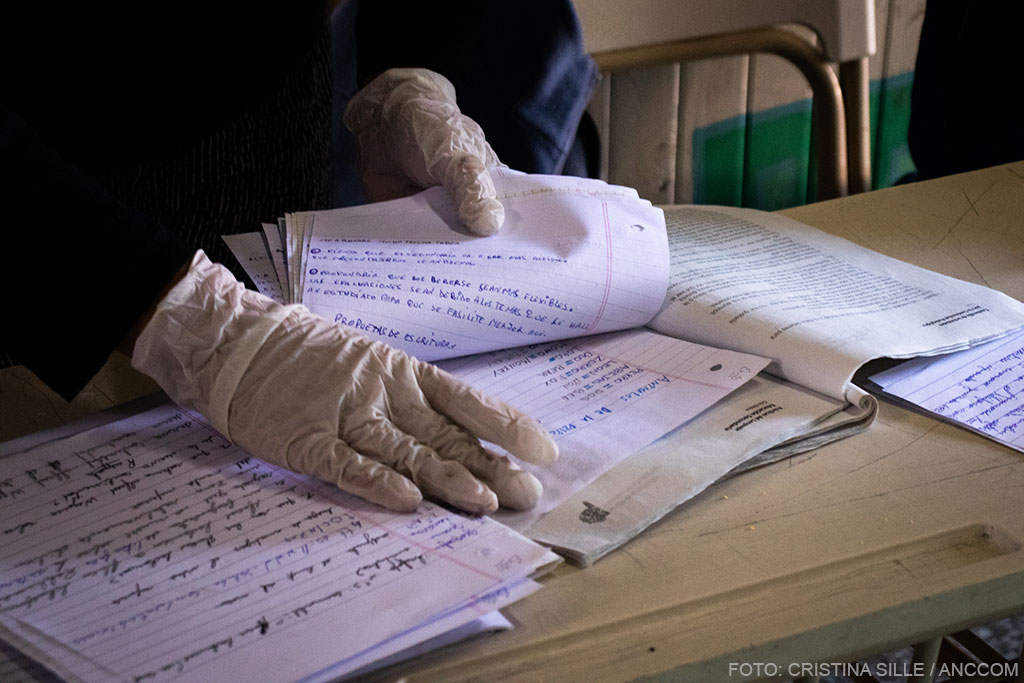

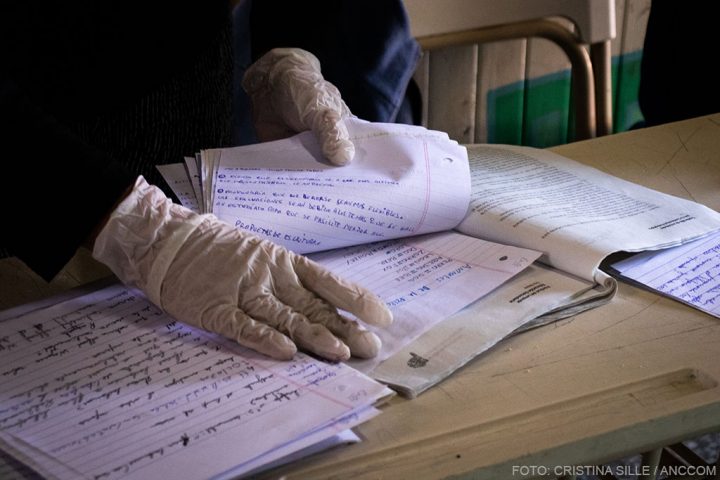

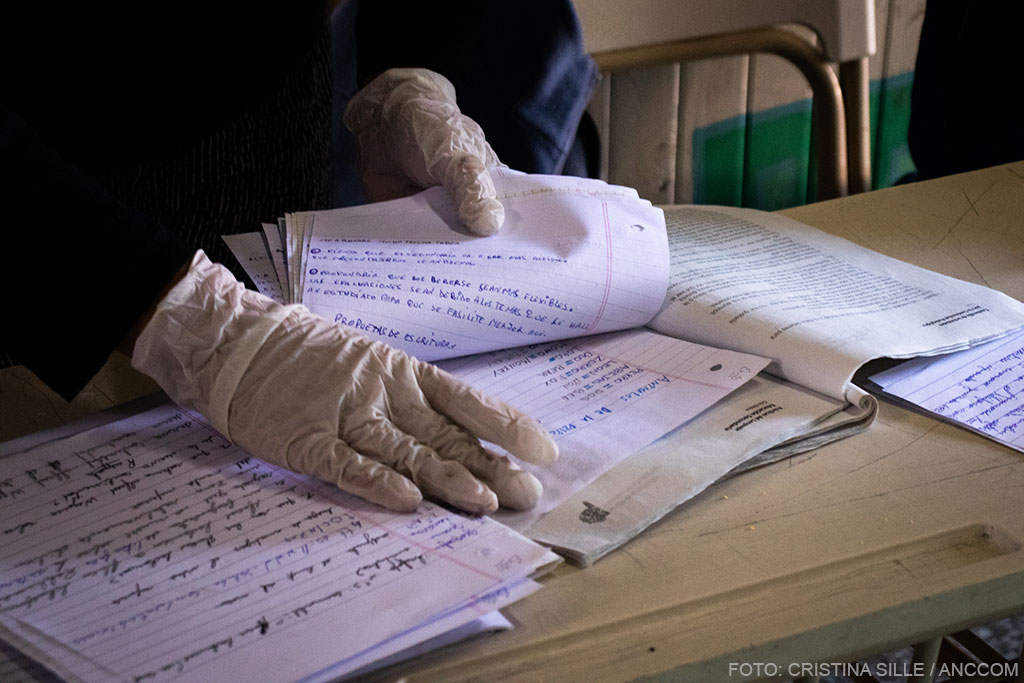

Cada 15 días, en la Escuela Nº 51 de Berazategui, los maestros entregan cuadernillos y reciben las tares de los estudiantes.

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo, la educación debió desarrollarse en un plan de emergencia y mutó hacia a una práctica a distancia. Con esta nueva modalidad, los docentes han tenido que desarrollar nuevas estrategias para llevar a cabo la enseñanza, lo que implicó una gran versatilidad y temple ante una situación inesperada.

“A nosotros nos agarró de imprevisto una pandemia y tuvimos que resolver sobre la marcha un montón de cuestiones a las que estábamos ajenos, sin contar con la capacitación o las herramientas necesarias”, comenta Cintia Ferrier, 28 años, docente de tercer grado de primaria en la Escuela Nº20 de la localidad de Villa Elisa.

Luego del decreto del aislamiento, la suspensión de las clases tradicionales era un hecho, y con ello apareció un nuevo abanico de incertidumbre. Lo que comenzó solo como una medida paliativa para sobrellevar lo que se pensó como transitorio terminó siendo más prolongado. Esto conllevó a la toma de acción por parte de muchos docentes que se vieron obligados a la autocapacitación en aplicaciones y herramientas digitales como Zoom, WhatsApp, Padlet, Edmodo, Classroom, Blended, Google Drive, entre otras.

Ferrier cuenta que “a medida que se iba alargando el tema de la cuarentena nos dieron diferentes instrucciones y sugerencias, tanto desde la institución, como también desde la Dirección Departamental de Escuelas y el Gobierno de la provincia.”

Sandra Herrera, 49 años, profesora a cargo de materias de Proyecto Organizacional y Elementos de Micro y Macroeconomía, quien desempeña su labor como docente en la instituto Seminario Franciscano, en Moreno, menciona cuál fue la manera que implementó para desarrollar el contenido pensado para sus alumnos: “Se trata de tomar del programa habitual lo más central y presentarlo de manera accesible para que los chicos puedan entender los temas más importantes dentro de esta realidad fuera del aula.”

Por su parte, Alejandra Maffone, de 53 años, es docente de Literatura en tres establecimientos privados, también ubicados en la localidad de Moreno, narra cómo fue el comienzo con esta nueva modalidad: “Las sugerencias de cómo planificar las clases aparecieron con el tiempo. En un primer momento fue todo intuitivo y se trató de implementar de modo virtual lo que se hacía en las aulas. Así pasó en las primeras semanas, después nos fuimos dando cuenta que eso no alcanzaba, que no era suficiente y tampoco era la manera de llegar a los chicos; así que había que pensar de otra forma”.

Cuando reciben las tareas, los docentes entregan un bolsón de alimentos para reemplazar el servicio del comedor escolar.

Reiterados son los casos de docentes que intentaron consensuar horarios para las clases virtuales con sus estudiantes, pero esto por la imposibildad de coordinación se pasó a los propios tiempos de la cursada regular. Un claro ejemplo es el de Ferrier: “Las clases virtuales, en un primer momento las organizamos para el horario de la tarde, a pesar de que mi turno sea de mañana.”. Esta forma en donde los docentes tenían en cuenta la organización de cada hogar para lograr un intercambio mejor, fue algo común entre todos los testimonios sobre las primeras semanas del aislamiento. “Las clases con mis alumnos las pautamos para las 19 horas, fue un acuerdo dado que la mayoría de los chicos, disponía de acceso a internet en ese horario y en otros se les resultaba más dificultoso”, expresa en tanto Herrera. Con una situación similar se encontró Maffone, que por la alteración de la rutina y horarios de los alumnos, “en un principio las clases que daba eran pautadas por los preceptores y los directivos. Después tuvimos que empezar a reprogramar las clases por Zoom, ya que notamos que a la mañana no se podía llevar a cabo eficazmente porque todos los chicos duermen hasta tarde y se conectan muy pocos.”

La distribución de roles entre docentes y directivos es también una de las actividades que se vio modificada con la educación virtual, los preceptores comenzaron a ejercer su rol de mediadores entre docentes y alumnos, directivos y padres. El vehículo más común para desarrollar esta labor es el WhatsApp. Rita Acosta, de 56 años, preceptora de la ESB Nº 6 de Ituzaingó, explica que le tocó hacer un relevamiento para saber si los alumnos realizaban los trabajos prácticos y si tenían acceso a internet y agregó que “hay casas que no tienen computadora, hay un solo celular, y se colapsa al descargar tantos archivos, o a veces es difícil poder bajar las tareas.”

Maffone cuenta que en su caso también ocurría algo similar, ya que algunos padres se contactaron con el cuerpo docente para informales que contaban con un solo teléfono para varios hijos, entonces tenían que hacer todas las actividades de los alumnos en un mismo dispositivo. A partir de esta situación dice: “Ahí nos dimos cuenta que tampoco se puede planificar tanto la clase, porque no se puede pensar actividades para algunos alumnos sin tener en cuenta a los que no se pueden comunicar y que también son parte de la escuela”.

Los maestros de Berazategui también hacen docencia sobre las medidas de prevención para enfrentar el coronavirus.

El desempeño y la evolución de los chicos es un tema no menor, y en este aspecto diferentes realidades emergen. Cómo han retratado varias docentes, las imposibilidades materiales afloran y se evidencian grandes asimetrías en un contexto como este.

Respecto de la posible implementación efectiva y a largo plazo de la educación virtual en nuestro país Maffone considera que “la única manera en donde me parece en que podría ser una práctica más satisfactoria, sería si al volver a las aulas esto pase a ser un acompañamiento que no sea obligatorio; porque está demostrado que los chicos no pueden acceder siempre a estas tecnologías o la conexión”. Lo mismo señala Ferrier, quien expresa, que esta problemática atraviesa a un tercio de sus alumnos, los cuales pertenecen a una ciudad pequeña rodeada por mucho campo y con muchas escuelas en zonas rurales y en el cual el internet no es bueno o tampoco llega.

Por otra parte, tenemos perspectivas como las de Yésica Andino, 28 años, psicóloga y docente del Colegio San Carlos Diálogos, de Olivos, quien ve en la educación virtual un modo de acercamiento para alumnos que viven a muchos kilómetros de una escuela y considera que “es necesario empezar a utilizar este tipo de desarrollo, de actividades y planificaciones que incluyan la virtualidad”.

En todos estos testimonios encontramos un firme punto en común, todas las entrevistadas opinan que todavía no se podría adoptar eficazmente la educación virtual en nuestro país, ya que primero hay muchos factores de fondo por resolver, tanto económicos, geográficos y sociales. Solo de esa manera existiría una aplicación homogénea.

Jul 15, 2020 | Novedades, Trabajo

La cuarentena llegó para resguardarse del coronavirus y quedarse por un buen tiempo. Por eso, la medida provocó también que el bolsillo de los ciudadanos se vea afectado, golpeando a los más vulnerables, aquellos que necesitan trabajar día a día y no pueden relajarse. Entre ese grupo están los vendedores ambulantes: ¿qué sucede estos días de aislamiento con ellos y su trabajo?

A raíz de la pandemia que tiene al mundo alerta, la cuarentena obligó a que muchísimos argentinos desistieran de concurrir a sus trabajos para evitar un posible contagio. Como consecuencia de la falta de circulación en los cascos urbanos, muchos comerciantes están sufriendo de gran manera, y uno de los sectores más invisibilizados son los vendedores ambulantes, principales exponentes del empleo informal.

La situación de este sector es crítica, ya que vivir con el dinero que ganan en el día, su situación se tornó gris, al menos en el AMBA. Antes de la cuarentena, el sector seguía creciendo a gran velocidad: ya a principios del año 2019 el Sindicato de Vendedores Libres calculaba más de 10.000 personas viviendo de las ventas ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que aumentaba de manera constante.

“La situación está difícil, no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar y parece que va a seguir para largo, me tiene preocupado” expresa Omar Gutiérrez, vendedor ambulante de Berazategui. Gutiérrez, quien ofrecer indumentaria deportiva, comenta que la solución temporal encontrada para darle una vuelta a su trabajo es la venta online: “Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y contactarse con el comprador, y yo voy a llevar la mercadería, siempre cumpliendo el distanciamiento social y con uso de barbijo”.

Ante la consulta sobre si hay diferencia sobre los ingresos de antes de la cuarentena comparados con los de ahora, Gutiérrez sostiene: “Tengo más llegada por Facebook, pero no es lo mismo, muchos preguntan para averiguar precios, pero muy pocos compran. Tengo la suerte que junto con mi esposa podemos mantener el hogar, pero tengo muchos compañeros que la están pasando mal”. La situación de los vendedores ambulantes es muy diferente a la de los comerciantes en Buenos Aires. “Ojalá se pueda conseguir un permiso, así como están haciendo con los comercios, para que por lo menos podamos salir en ciertas horas, manteniendo el protocolo y la distancia social, porque así es muy difícil seguir”, comenta.

La situación de Gutiérrez es similar en gran parte del territorio argentino. “Mechita” Suarez (como así prefiere que la llamen) es vendedora de indumentaria de temporada, como guantes, soquetes, medias. Expresa que no pudo aguantar más la situación en Santa Fe, después de estar tantos días sin trabajar y volvió a salir a las calles para ganarse su dinero: “El gobierno no nos ayudó, yo vivo con mi hija, ella cobró el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero yo no, y así le pasó a muchos compañeros”, dice Suarez. “Mechita” no ve el panorama con buenos ojos: “La venta está muy fea, la gente está con miedo. En la calle no se te acercan y sobrevivimos a esto como podemos”.

“Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y yo voy a llevar la mercadería», dice Gutiérrez.

La razón de la falta de ventas es también causada por la falta de demanda. Hugo Delgado, comerciante de la ciudad de Marcos Paz, cuenta que solía comprar mercadería a los vendedores ambulantes, pero que ya no lo hace, ya que el momento económico no es el mejor: “Hoy no tengo dinero extra que me sobre para comprar cosas. Solo compro lo básico, como comida y limpieza personal”. Delgado considera que las ventas ambulantes son exitosas por su simplicidad: “Uno los cruza en la calle y simplemente ahí, en el momento, ocurre la compra. No soy de usar redes sociales ni de ir buscando productos. Antes quizás veía algo que me gustaba, consultaba el precio y si me parecía razonable, compraba en el acto”. Además de estas complicaciones, hay algo que no se debe pasar por alto: la gente también tiene miedo de contagiarse del virus. “Tampoco creo que sea indispensable en este momento comprar mercadería, no quiero comprometer a mi familia saliendo a buscar cosas que no sean indispensables, uno tiene miedo de contagiarse, el virus está por todos lados”, manifiesta Delgado.

Por otro lado, en un panorama completamente distinto, Roberto Quiroga cuenta que en Tucumán los vendedores ya tienen los permisos para poder circular y trabajar: “El gremio hizo una presentación en el COE (Comité Operativo de Emergencia) para que nos habiliten”. Roberto, que es secretario general del sindicato SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina) de Tucumán,dice con orgullo: “Hicimos un protocolo, siempre respetando las normas del Ministerio de Salud, así los compañeros van trabajando”.

Además de su rol como autoridad, Quiroga es quien maneja las redes sociales del sindicato, subiendo imágenes de las actividades que hacen para ayudar a los vendedores: cocinan, recolectan alimentos no perecederos y entregan barbijos junto con alcohol en gel a los vendedores para que siempre respeten el protocolo. Comenta que como autoridad de la organización que representa a los vendedores ambulantes de dicha provincia, organizaron diferentes actividades para poder ayudar a los vendedores en este momento difícil: “Estuvimos conteniendo a los compañeros, dándoles viandas y bolsones de mercadería en estos tiempos de pandemia, en la cual estuvieron parados 80 días sin poder trabajar”. También repite una frase, un mensaje, que suele compartir también en las redes sociales del sindicato: “De esta salimos todos unidos”.