May 14, 2020 | Comunidad, Novedades

En los últimos días, la Ciudad de Buenos Aires se transformó en el epicentro del coronavirus en la Argentina. Más del 25 por ciento de los infectados viven en los barrios vulnerables, según datos del propio Gobierno porteño.

Hasta el 21 de abril, cuando dio positivo una mujer en el “Padre Mujica” (Villa 31), no se habían registrado casos en los barrios populares. “Apareció en medio de once días donde no tuvimos agua”, afirma Miriam Suárez, vecina integrante de Barrios de Pie y coordinadora de un comedor. “Durante esos días, los contagios se dispararon como un cohete. Si no tenés agua, ¿cómo te vas a lavar las manos? La falta de agua contaminó el barrio”, concluye.

El hacinamiento en las casas, la precariedad laboral y el acceso limitado a servicios esenciales, como agua, luz y gas, dificultan el aislamiento social. La falta de agua, que impide sostener las medidas sanitarias básicas, no es el único problema. La mayoría de las personas se quedaron sin trabajo y sus ingresos se redujeron parcial o enteramente.

La demanda en los merenderos se duplicó y hasta triplicó. El que coordina Miriam no es la excepción: “Con el coronavirus se sumó mucha gente. Antes dábamos cincuenta raciones, hoy damos cien”, cuenta. Las medidas de higiene se extremaron. “Mantenemos todo lo más limpio posible, lavamos bien, usamos lavandina, para no contagiarnos. Si nos enfermamos, sería un desastre. ¿Quién le daría de comer a toda esta gente?”

«Si nos enfermamos, sería un desastre. ¿Quién daría de comer a la gente?”, dice Miriam, coordinadora del comedor.

En el sector donde trabaja Miriam, dos merenderos cerraron porque sus encargados enfermaron y las personas tienen que encontrar su ración en otro lugar: “Los comedores están saturados: no damos abasto ni de comida ni de utensilios”, asegura.

Desde su espacio, insisten a los vecinos para que respeten las medidas de distanciamiento. “Les pedimos que limpien bien sus tapers, que mantengan distancia en la fila, que usen barbijo, que se cuiden, porque si nos enfermamos, no podríamos abrir”, subraya.

“No hay presupuesto”

Ante el brote en los barrios populares, el Gobierno porteño, junto con Nación, puso en marcha el programa Detectar, que incluye operativos de testeos a personas con síntomas en las zonas más vulnerables al contagio. A través de un comunicado en Facebook, la organización villera La Poderosa denunció que estos testeos se realizan sólo en dos barrios de los 29 de la ciudad: en la Villa 31 y en la 1-11-14, las más afectadas por el momento.

Las organizaciones sociales están llevando adelante tareas fundamentales para contener la pandemia en los barrios marginados. No sólo para poner un plato de comida en la mesa de las familias sino también para el seguimiento y el cuidado de los contagios. “El Gobierno de la Ciudad entró al barrio para hacer controles de quién tiene el virus, pero no van casa por casa. Las organizaciones armamos un listado de quiénes estuvieron cercanos a los contagiados y a ellos les están haciendo los controles. También pusieron postas sanitarias en la entrada y varias zonas, ayudando a la gente que sale a trabajar porque ya no se aguanta la cuarentena sin comida”, detalla Miriam.

Las personas infectadas con hijos y personas mayores a cargo, ni siquiera saben si les están dando de comer.

Mientras tanto, el Gobierno porteño no les brinda información de cuántos infectados tienen, cuántos muertos, cuántos fueron dados de alta. “Nadie informa nada”, se queja Miriam. El desamparo no lo padecen sólo los que quedaron en el barrio. Vecinos que están contagiados y aislados en hoteles y hospitales denuncian malos tratos y falta de insumos básicos como jabón o abrigo. “Dos compañeras mías de la cooperativa están en esta situación. Cuando piden algo, no se los dan y las tratan mal. No sé si es así porque son de la villa o actúan de la misma manera con la gente que tiene una casa”, se pregunta.

Esto genera que mucha gente no quiera ir a espacios que brinda el Estado para realizar el distanciamiento obligatorio: “Muchos prefieren recibir el resultado en su casa. Si te tratan mal, ¿para qué salir de tu hogar?”, dicen. El miedo a dejar sola a la familia está presente. Las personas infectadas que tienen hijos y personas mayores a cargo, ni siquiera saben si les están dando de comer.

A raíz de las problemáticas que desnudó y agravó la pandemia –hambre, desempleo y condiciones de vida extremamente precarias–, las organizaciones sociales, los merenderos y comedores, junto con los curas villeros, conformaron un comité de crisis en la 31 para relevar las complicaciones y notificar al Gobierno porteño. “Nosotros somos los que vivimos y sabemos lo que pasa en el barrio, que los comedores están saturados. Les pedimos que brinden más raciones. Les dieron comida a 22 comedores no reconocidos, pero eso no llega a todo el barrio. La respuesta de ellos siempre la misma: ‘No hay presupuesto’”, explica Miriam.

El acceso al agua tampoco ha sido garantizado hasta ahora. Desde la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad les informaron que se iba a cortar el agua en algunas manzanas por una obra en el caño matriz, “pero no nos dicen qué sectores van a quedar afectados para prever y llenar baldes –señala Miriam–. Esto es lo que nos genera más contagios”.

May 14, 2020 | Entrevistas

Autora de los libros Malcomidos: cómo la industria alimentaria argentina nos está matando (2013) y Mala leche (2018), Soledad Barruti dedica su oficio a investigar la industria alimentaria mundial, a denunciar la crueldad animal y la destrucción ilimitada de recursos bajo la actual forma de producción, y alertar sobre los efectos nocivos del consumo de alimentos industrializados en la salud de las personas. Hoy, en medio del aislamiento por el Covid-19, sostiene que el surgimiento de la pandemia es una de las múltiples consecuencias del modelo imperante. “Hay que cambiar el sistema y la manera de pensar”, subraya.

En tus libros denunciás que el sistema de producción alimentaria en Argentina conlleva el maltrato animal, ¿de qué manera?

Está implicado en la forma productiva. El sistema de producción de carne, huevos, leche, se hace pensando en cómo producir la mayor cantidad en el menor tiempo y espacio posible. La misma lógica que maneja una fábrica de cualquier cosa. El tema es que cuando los animales están implicados, terminan diseñándose formas para se comporten como si fueran engranajes de esa fábrica. Se los obliga a vivir en espacios muy pequeños, hacinados, se impide que expresen stress. Eso en muchos casos se transforma en canibalismo en los cerdos, las gallinas, los pollos, y se producen mutilaciones para evitar que eso ocurra. Todos los cerdos de granjas industriales, todos los que se consumen en nuestro país, al nacer se les arrancan los colmillos y se les corta la cola. A las gallinas se les corta la punta del pico. Todas prácticas sumamente dolorosas que, por supuesto, se hacen sin anestesia. Luego se los medica de manera permanente para que no manifiesten enfermedades. Son escenarios de extrema crueldad que son visibles. Cualquier persona que ingresa desde fuera a una granja industrial ve cómo están los animales en jaulas pequeñas, o en corrales unos junto a los otros, o en feedlots (corrales de engorde). Las vacas sobre la bosta, la tierra, el barro, viviendo al rayo del sol, sin un lugar para ir a guarecerse, sin lugar para hacer nada más que comer, tomar agua y engordar, o dar leche. En el caso de las vacas además se producen preñaciones y separaciones permanentes. Todo eso a los animales les acorta la vida, les genera dolor y crueldad que no está siquiera criticado hacia dentro del negocio. Se piensa todo dentro de lo que ellos consideran “estándares de bienestar animal”.

¿Existe relación entre el sistema productivo alimentario y la pandemia actual?

La relación es totalmente directa. Hacinar animales, hacerlos vivir en sus fluidos, en sus deposiciones, vivir nosotros cerca de un montón de ellos, está disparando pandemias de una manera cada vez más acelerada y más brutal, desde hace treinta años. En los últimos tiempos hay informes de la Organización Mundial de la Salud y de un montón de otras agencias de Naciones Unidas alertando a la población sobre esto, que iba a ocurrir en cualquier momento. Ya venía ocurriendo: la pandemia de gripe aviar, la gripe porcina. Nuestra relación con los animales y con la naturaleza se extremó en un nivel mega bizarro, mega cruel. Mega destructivo y suicida. Estamos rompiendo límites que no deberíamos romper. Estamos destruyendo la biodiversidad en pos de seguir produciendo alimento para animales, que ocupa un tercio de la tierra. Hay que sumarle el tráfico de fauna, el entretenimiento con animales. Toda esa idea abusiva de la naturaleza que tenemos es, entre otras muchas cosas, caldo de cultivo para que salgan virus zoonóticos, muten y nos afecten.

¿Cómo podría lograrse un sistema más respetuoso con otras especies?

Es difícil pensar que, dentro del capitalismo, sobre todo en esta era, se podría llegar a una forma más razonable. Trabajar con la naturaleza como si ésta fuera capitalista es una idea que va a llevar a desastres. Si las personas quieren criar animales, tiene que ser pensando en cómo son esos animales y qué necesitan. La agroecología lo hace. Hay sistemas que se basan en la pequeña y mediana escala en donde los animales no son tratados como cosas. De todos modos, somos muchas personas en el mundo y si todas quieren seguir comiendo esta cantidad de carne que comen, no hay manera de que haya ningún otro sistema que no sea éste: explosivo, explotador y cruel. Eso está bueno decirlo y hacernos cargo. Somos una sociedad que debe dejar de consumir esta cantidad demencial de carne, no buscar sistemas mejores. No hay forma de que se alimenten siete mil millones de humanos con estas fiestas de hamburguesas y de asados que hay en el mundo de una manera menos cruel.

Parecería que el acceso a productos de calidad, como los orgánicos, es un privilegio de pocos. ¿Cómo podrían los sectores populares acceder a ellos?

Hay una trampa en la forma que se comunica qué es la comida orgánica. Es un negocio pensado como una especie de estrategia de las industrias alimentarias dentro del sistema económico capitalista que ofrece a quienes reclaman una forma de consumo libre de químicos y con cuidados que tienen que ver con la salud, con la contaminación y con algunos aspectos de bienestar animal. Como se supone que hay una mejora, es más caro, nada más. Sí cambiaría la forma de distribución de la comida y de la producción, y del acceso a la producción, a la tierra y a los medios productivos que reclaman tantos productores. La agroecología es un sistema basado en la producción a mediana y pequeña escala, familiar, humana, libre de agroquímicos, pero también desde otra forma de economía. Cortando los canales de distribución y de comercialización, salir del supermercado, volver a los mercados. Volver a ser los productores los que ponen los precios y distribuyen sus mercaderías, los que se acercan directamente a los consumidores. Que los consumidores sean co-productores y que puedan armar un sistema más justo, más limpio y más saludable para los primeros empobrecidos y las primeras víctimas de este sistema alimentario que son quienes trabajan con esos alimentos. Quienes trabajan en esos campos, son los primeros marginalizados por esta sociedad. Modificar la matriz productiva llevaría a eso. Es lo que está reclamando en nuestro país la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que son unas quince mil familias productoras en toda la Argentina que tienen un programa muy bien fundamentado para hacer esa transición hacia la agroecología. Ahora con el coronavirus son los únicos que se han dedicado a ofrecer alimentos sanos a la población más vulnerable, repartiendo bolsones en los barrios más difíciles. Por eso digo una y otra vez que lo que hay que cambiar es el sistema y la manera de pensar. Si no, estamos todo el tiempo emparchando malas ideas de base. Y eso tiene un límite. Y el límite es cada vez más evidente.

¿Desde dónde deben gestarse los cambios?

Hace falta un cambio de consciencia colectivo. En cuanto a cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los animales, entre nosotros. Eso va más allá. Creo muchísimo en las políticas públicas, pero en este asunto en particular hace falta un cambio de conciencia.

¿Qué tipo de medidas podría tomar el Estado?

Hay países que aplicaron ciertas formas de disminución de la crueldad. En Europa, por ejemplo, en la mayoría están prohibidas las “jaulas baterías” que son donde las gallinas están de a dos todas sus vidas dando un huevo por día, sin poder salir ni hacer nada, atrapadas como máquinas. O pedazos de máquinas que dan huevos. Allá dejaron de utilizarse porque resultan insalubres, muy crueles y también porque los consumidores informados las dejaron de elegir. Y hay prácticas que se denunciaron y fueron prohibidas por otros países. Pero es muy difícil. Está todo tan mal que habría que cambiarlo todo.

¿Considerás que sería aceptable el consumo de productos animales bajo un sistema de producción distinto?

En la medida que hay información, las elecciones que hace cada uno se corresponden con la estructura vital de cada uno. No puedo decirle a nadie lo que tiene que comer y si me parece bien o mal. Lo que sí puedo es plantear. Ahí donde falta información, está bueno reponerla. Muchas personas creen que comen un yogurt y están comiendo un alimento sano. Gastan un montón de plata en dárselo a sus hijos y no tienen idea de qué hay detrás de eso. Si pusieran en Google “campos industriales” y vieran qué hay, capaz no lo elegirían. O capaz sí. Pero bueno, la información es necesaria y hoy no está al alcance de todo el mundo.

¿Los comunicadores podrían contribuir a lograr cambios en el estado de las cosas?

La información es algo que falta en la sociedad y cuantos más comunicadores seamos comunicando libres de conflictos de interés lo que la sociedad necesita saber, más posibilidades de cambio va a haber. Entonces sí, recontra-réquete creo en el periodismo. Lamentablemente los medios de comunicación están atravesados por intereses muy tremendos difíciles de sortear. Pero hay buenos periodistas por fuera de los medios –como Darío Aranda, Marina Aizen, Laura Rocha, Nazaret Castro– haciendo trabajos sumamente interesantes.

May 12, 2020 | Novedades, Trabajo

La cuarentena preventiva y obligatoria, necesaria para proteger la salud de la población, tiene consecuencias directas difíciles para los trabajadores y la economía del país. Por esta razón, varias fueron las medidas que desde el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo se llevaron a cabo para asistir a personas con trabajo informal, desocupadas/os y empleados en situación de dependencia. En particular, el primero de los organismos anunció este lunes 10 el lanzamiento del programa Recuperar, consistente en créditos y subsidios para el sector cooperativo. No obstante, mientras se aguarda la instrumentación de esas medidas, los referentes de ese ámbito expresan su preocupación por una realidad que ya desde antes el aislamiento venía con fuertes complicaciones.

Si bien el dato de que las personas asociadas a cooperativas superan las 115 mil, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en junio del año pasado, poco habla de la relevancia social y material que tiene una cooperativa no solo para sus asociados y sus familias, sino también para el barrio y las entidades con las que se relaciona. Por esto, sus crisis afectan a un número mucho más elevado de individuos.

Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que nuclea a once federaciones en dieciséis provincias y reúne a 12.500 trabajadores autogestionados, dijo que “entre el ochenta y cinco y el noventa por ciento de las afiliadas a la Confederación está sin actividad económica y el quince por ciento restante que tiene alguna actividad está por debajo de la facturación habitual”.

Además, desde La Base, una fundación que acompaña con financiamiento y asistencia técnica a grupos asociativos de trabajadores autogestionados, agregaron: “Aquellas empresas que están en actividad laboral, la realizan con equipos reducidos, con grandes esfuerzos para generar, entre pocas personas, ingreso para todo el colectivo”. Desde que inició la cuarentena, La Base otorgó veinte préstamos, sumando un total de cuatro millones de pesos prestados como ayuda al sector.

Uno de los rubros más golpeados, dijo Martínez, es el gráfico. Martín Cossarini es maquinista y tesorero de Artes Gráficas Chilavert, una cooperativa de Nueva Pompeya que a mediados del año pasado estuvo en peligro debido a la amenaza de Edesur de cortar sus servicios por una deuda de 900 mil pesos, imposible de pagar, producto de las subas en las tarifas durante el gobierno de Cambiemos. Hoy, el taller sigue en funcionamiento dado que son proveedores de la industria farmacéutica y alimenticia. Sin embargo, sólo asisten aquellos trabajadores que viven cerca del taller y concurren entre dos y tres veces por semana, según la demanda de trabajo. En cuanto a la situación actual, Cossarini dijo a ANCCOM: “A nosotros nos golpea fuerte porque dependemos del día a día, como un montón de gente. Ninguna empresa recuperada tiene espalda como para aguantar una situación así. Es muy miserable lo que pudimos juntar para repartirnos”. La gráfica, además, está alineada con diversos espacios políticos de cooperativas y el tema que resuena en el diálogo entre ellos es la falta de medidas de asistencia dirigidas específicamente al sector.

En Séptimo Varón, las ventas se redujeron un 40 por ciento.

Luego de intercambios con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el colectivo logró la reactivación del Programa de Trabajo Autogestionado y, con él, la asistencia por medio de la Línea de Emergencia COVID-Línea 1. A través de esta herramienta, los trabajadores de unidades productivas autogestionadas en situaciones críticas recibirán 6.500 pesos de manera mensual durante un máximo de doce meses. Sin embargo, este monto será accesible a partir de junio y el monto continúa siendo menor al de otros tipos de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia y el Salario Complementario. Otra de las últimas políticas para el sector fue la resolución 144/2020 que autoriza a las cooperativas a utilizar, en el año en curso, todo o parte del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. Sobre este punto, Ramiro Martínez dijo que “la cifra de este fondo es insignificante”. El problema pareciera ser de carácter representativo, esgrimen desde distintos ámbitos cooperativos: los decretos 332 y 376 poseen medidas de asistencia económica que alcanzan únicamente a trabajadores en relación de dependencia, excluyendo así a los asociados a cooperativas de trabajo. A este paquete hay que sumar el anuncio de la instrumentación del ya mencionado programa Recuperar, aunque queda por ver cómo se aplica y cuánto demora.

Las trabajadoras de la cooperativa textil Nadia Echazú, ubicada en Avellaneda, no perciben ninguno de los programas de asistencia anunciados hasta el momento. Creada en 2008 por la activista Lohana Berkins, es la primera empresa social gestionada y administrada por mujeres trans y travestis. Su presidenta, Brisa Charlotte Escobar, dijo que desde el inicio de la cuarentena, la cooperativa se encuentra cerrada ya que no hay trabajo. “Las que están más complicadas -dijo- son las que salen a la calle a trabajar de noche. Ellas no tienen un ingreso. Lo único que les queda es recurrir a un comedor comunitario”. Sin embargo, la difícil situación de la cooperativa no se explica únicamente por la cuarentena: “Los cuatro años anteriores fueron terribles”, subrayó Escobar.

El gobierno anterior no tuvo políticas que favorecieran al sector: los tarifazos, un mercado interno retraído, la apertura a las importaciones y la falta de medidas para proteger a las cooperativas devino en años muy difíciles para, si no todas, la mayoría de ellas. En el caso de la cooperativa metalúrgica Cooperar 7 de Mayo, de la ciudad santafecina de Villa Constitución, el contraste fue notorio. “Tuvimos un crecimiento exponencial entre el 2003 y el 2015. Pudimos salir de las deudas que habíamos quedado y llegamos a ser casi 300 trabajadores. Como no dábamos abasto con la demanda de trabajos los hacíamos de a cinco cooperativas juntas. A partir del 2016 empezamos a resistir y a retroceder en condiciones: llegamos con lo justo a fines de 2019, con 170 compañeros en el plantel, pero con trabajo casi para 100”, dijo el presidente de la cooperativa, Cristian Horton, también presidente de FECOOTRA y tesorero de Conarcoop. Desde el 29 de marzo hasta el 24 de abril pasados, la cooperativa estuvo totalmente parada y desde hace pocos días comenzó a tener una escasa actividad.

“Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes», dice Federico Chab de Séptimo Varón.

El rubro que no sufrió un parate total pero sí la baja considerable del consumo fue el de la alimentación. Con los salones de bares y restaurantes cerrados, estas cooperativas perdieron su mayor entrada de ingresos y los mayoristas que les vendían a estos comercios, también. Séptimo Varón es una cooperativa que se especializa en la producción de quesos y lácteos y actualmente posee siete almacenes de venta al público minoristas que permanecen abiertos, cinco en la ciudad de Buenos Aires y dos en el conurbano. Sin embargo, para sus trabajadores el problema es otro. Federico Chab, encargado de administración y logística, dijo: “Nuestro fuerte es la venta de muzzarella al por mayor y ahí sí se resintió dado que los clientes eran restaurantes que hoy están cerrados. El consumo se redujo al 40%”. Don Battaglia es uno de los restaurantes cooperativos que dan cuenta de esta situación. La primera semana permaneció abierto, pero ante la falta de flujo de gente cerró sus puertas. “La venta bajó un 80%. El fuerte nuestro siempre fue el salón. El delivery sumaba un poco, era un servicio más que nada para el barrio, pero ahora es lo único que tenemos y no es suficiente”, dijo Rosendo Saucedo, socio fundador y mozo de la cooperativa, ubicaba en Villa Crespo.

“Los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los autogestivos entendemos que no debe ser así», dice Federico Amigo, presidente de Por Más Tiempo.

La baja en el consumo afecta también al rubro mediático. Pilar Ferrari, presidenta de la cooperativa Fábrica de Ideas, que emite Radio Tortuga 92.9 desde la ciudad de Alta Gracia en Córdoba y posee un portal web de noticias, dijo que “un problema importante es la baja de varias publicidades y las dificultades para conseguir pauta municipal o nacional”. En la cooperativa son ocho trabajadores y, si bien durante la cuarentena están trabajando mucho, sus retiros individuales no llegan a 5 mil pesos.

Por otro lado está el caso de Tiempo Argentino, el diario administrado por los trabajadores de la cooperativa Por más Tiempo desde 2016. Para Tiempo, la venta del periódico es la fuente de ingresos más grande. Ante esta situación y alejándose de la lógica de los medios tradicionales (despidos y pagos desdoblados), desde el diario apuestan a la creatividad y a una mayor organización. Su presidente, Federico Amigo dijo que “mientras los medios tradicionales quieren hacer pagar la crisis a los laburantes, los medios autogestivos entendemos que eso no tiene que ser así y seguimos con nuestro compromiso de seguir informando de la mejor manera posible”.

Desde la fundación La Base sostuvieron que “la salida ante esta situación es colectiva y solidaria” y propusieron hacer consumo cooperativo y difundirlo. Por otro lado, con respecto a las medidas necesarias para el sector, Ramiro Martínez dijo que “la solución más fácil es poder igualar el Salario Complementario a la instancia del Programa de Trabajo Autogestionado. La gran mayoría de nuestras cooperativas son PyMES, la razón jurídica nuestra en la cual somos trabajadores asociados organizados nos deja por fuera de cualquier asistencia de las que fueron anunciadas”.

May 7, 2020 | Comunidad, Novedades

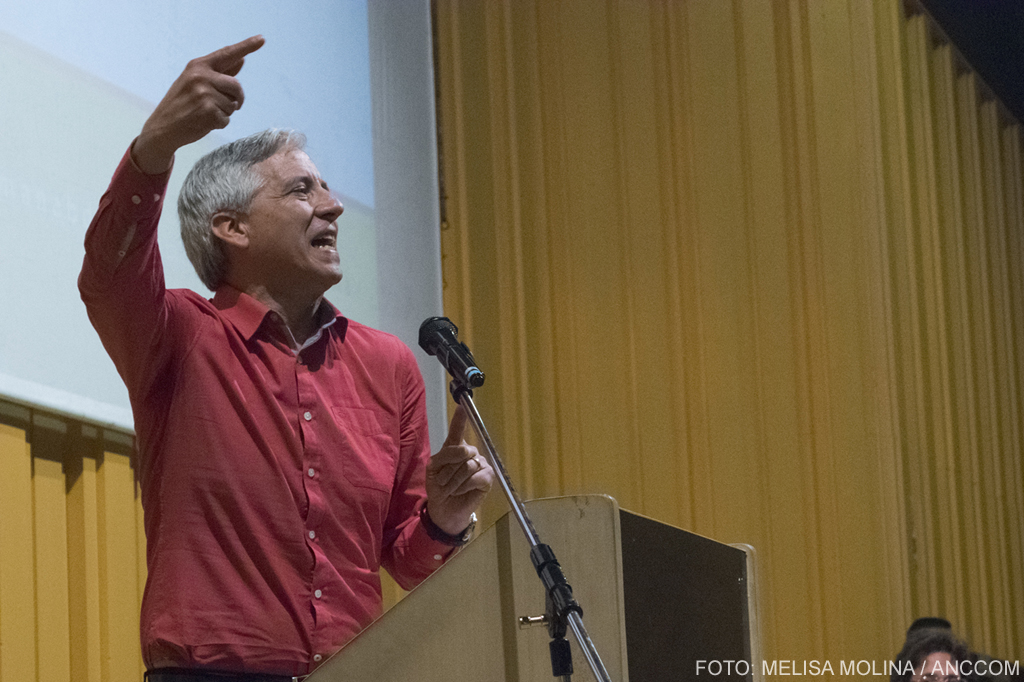

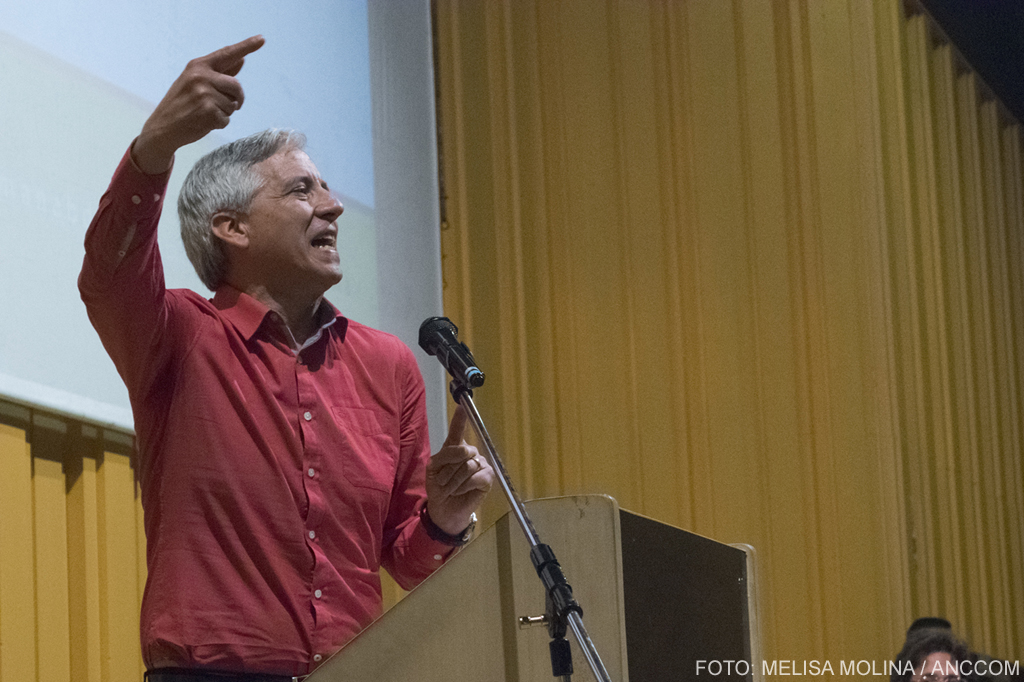

Fotografia de archivo: Melisa Molina /ANCCOM

“Las ideas gestadas desde la izquierda son las que se presentan hoy como únicas plataformas de acción ante el Covid-19: protagonismo del Estado, inversión pública, condonación de los pagos de la deuda externa, renta básica universal, reindustrialización en áreas esenciales, proteccionismo selectivo, nacionalización de actividades económicas estratégicas, distribución de la riqueza, desmercantilización de la salud, repatriación de fortunas desde paraísos fiscales, son propuestas hechas hace años por la izquierda y practicadas de manera parcial por gobiernos progresistas latinoamericanos, a los que se acusó de populistas irresponsables. Ahora, resultan la plataforma mínima del debate público y de acción en los Estados y de un nuevo sentido común planetario”, afirmó esta tarde Álvaro García Linera en una videoconferencia en la que reflexionó sobre el rol del Estado en estos tiempos de pandemia y las perspectivas a futuro.

El exvicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, actualmente refugiado en la Argentina, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad Nacional de San Martín, advirtió: “Que el neoliberalismo tardío se arrope en fragmentos del pensamiento progresista lo menos que puede provocar es sospecha. No es convencimiento, sino conveniencia a sus propios intereses particulares.”

En tiempos de incertidumbre y crisis global, tiempos confusos en los que hasta los sectores que suelen pregonar el libre mercado piden un Estado presente, el análisis de un intelectual de la talla de García Linera puede resultar muy esclarecedor. Ante más de dos mil espectadores virtuales, quien fuera el compañero de fórmula de Evo Morales durante tres periodos, brindó la conferencia “El Estado poscoronavirus: Entre la protección proveedora y el autoritarismo patrimonializado»; coordinada por el secretario de Estudios Avanzados Julián Rebón, y con los comentarios de las profesoras Patricia Funes y Gisela Catanzaro. García Linera se sumó como docente de la Facultad, a cargo del seminario de posgrado “Notas para una topología del Estado moderno.”

“Por primera vez en la historia humana, tantas personas de tantos países han aceptado abandonar sus actividades remuneradas, dejar de concurrir a encuentros públicos, para recluirse en sus domicilios durante semanas o meses”, destacó García Linera, para preguntarse a continuación cómo “más de tres mil millones de personas aceptan la parálisis temporal de su destino social”, asumiendo una situación inédita y cómo el Estado -sostén del orden económico dominante- decidió suspender las actividades reproductoras de capital en pos de la salud. El intelectual latinoamericano parece encontrar la respuesta en “el miedo a la muerte producida por un microorganismo de material genético.” El coronavirus logró lo impensado poco tiempo antes: “Los pregoneros del libre mercado y la aldea global, hoy ante la pandemia y la recesión económica mundial aparecen como unos fervientes keynesianos advenedizos”. ¿Es esto el regreso del auge del Estado de bienestar? Quien fue uno de los responsables del mayor proceso de transformación en Bolivia en los últimos tiempos, lo duda. En cambio, recuerda que “los Estados fueron el soporte organizativo imprescindible del ciclo neoliberal mundial”.

“Por primera vez en la historia humana, tantas personas de tantos países han aceptado abandonar sus actividades remuneradas, dejar de concurrir a encuentros públicos, para recluirse en sus domicilios durante semanas o meses”, destacó García Linera, para preguntarse a continuación cómo “más de tres mil millones de personas aceptan la parálisis temporal de su destino social”, asumiendo una situación inédita y cómo el Estado -sostén del orden económico dominante- decidió suspender las actividades reproductoras de capital en pos de la salud. El intelectual latinoamericano parece encontrar la respuesta en “el miedo a la muerte producida por un microorganismo de material genético.” El coronavirus logró lo impensado poco tiempo antes: “Los pregoneros del libre mercado y la aldea global, hoy ante la pandemia y la recesión económica mundial aparecen como unos fervientes keynesianos advenedizos”. ¿Es esto el regreso del auge del Estado de bienestar? Quien fue uno de los responsables del mayor proceso de transformación en Bolivia en los últimos tiempos, lo duda. En cambio, recuerda que “los Estados fueron el soporte organizativo imprescindible del ciclo neoliberal mundial”.

Son momentos difíciles en el mundo todo y en particular en el país del Altiplano, donde la crisis desatada por el golpe de Estado el año pasado se adelantó a la crisis sanitaria global. Por estos días, más precisamente el 3 de mayo, en Bolivia debieron haberse celebrado elecciones, pero la pandemia dio la excusa a la presidenta de facto Jeanine Añez para postergar una vez más la democracia pese a los reclamos del Movimiento al Socialismo.

“Los pregoneros del libre mercado y la aldea global, hoy aparecen como unos fervientes keynesianos advenedizos.” Fotografia de archivo: Melisa Molina /ANCCOM

García Linera, quien llegó a la Argentina el 12 de diciembre pasado luego de estar un mes en México, se refirió también a la situación en Bolivia, al señalar que el país está atravesando un proceso de neocolonización y neoliberalismo tardío, el cual se manifiesta a través de la venganza y la violencia sobre los sectores populares. “En plena cuarentena, en Bolivia el encarcelamiento de personas que protestan por las redes sociales tiene más éxito que la contención del virus”, apuntó.

Estamos asistiendo a nivel global a “un momento de inflexión histórica”. Y si el Estado es el monopolio de los bienes y recursos comunes, habitado por influencias de clase y correlaciones de fuerzas sociales, es mucho lo que está en juego de cara a futuro. Para García Linera hay dos tendencias, la socializacion real y la privatizacion de clase, y el Estado puede acercarse a una u otra. En su visión, tres sujetos sociales son clave: las clases adineradas, los sectores populares y la burocracia estatal. Y en el horizonte de la pandemia hay incalculables efectos económicos a disputar. “Los mercados se desploman y las empresas hacen fila para cobijarse en el endeudamiento público”, expuso, para añadir que “la querella por el excedente va a durar mucho tiempo y debemos prepararnos para luchas más intensas en los siguientes años.”

Pese a todo lo acontecido en los últimos meses, García Linera deja lugar a cierto optimismo: sostiene que las ideas y la acción social que las encarnan son fundamentales para transformar la correlación de fuerzas social y discursiva; “en el reencuentro en la calle y la vida cotidiana iremos reconstruyendo la manera de tomar decisiones y cambiar las cosas”, dijo ante las preguntas de los cientos que escuchaban atentos a través de la pantalla. Mientras tanto, “el pensamiento crítico tiene la obligación política de ayudar a construir un nuevo sentido sobre una manera de organizar la vida en común, hoy y en el futuro”.

May 5, 2020 | Comunidad, Novedades

Cuando a mediados de marzo se desató la pandemia del COVID-19 sucedió algo impensado en un mundo hiperinterconectado: los países, uno tras otro, decidieron cerrar sus fronteras para frenar la propagación del virus. Desde entonces, algunos sueños quedaron truncos, como el viaje de estudio de un grupo de alumnos de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-Regional Córdoba. En principio, el itinerario contemplaba recorrer a bordo de diez motorhomes más de sesenta ciudades y múltiples empresas alrededor de toda Europa en cuatro meses. La travesía es organizada desde hace cincuenta años por la Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos (AVEIT) y es exclusivamente financiada con las rifas que venden los estudiantes a lo largo de toda su carrera universitaria.

“Empezamos el viaje en Barcelona y de ahí íbamos a ir hacia el norte, pero como se hablaba de que iban a cerrar las fronteras cruzamos directamente a Francia”, contó a ANCCOM Gino Favero Navarrete, estudiante de Ingeniería Electrónica. El plan era cruzar en ferry hacia el Reino Unido, pero solo las tres primeras motorhomes pudieron lograrlo. Para cuando llegó el resto, Inglaterra ya había cerrado sus pasos fronterizos.

“En Francia no nos podíamos quedar porque es muy caro así que por descarte decidimos ir a Bélgica. Un profesor acompañante nos sugirió ir a la ciudad de Gante porque tenía un amigo y ahí nos quedamos hasta el día de hoy”, explicó Gino desde el salón de usos múltiples que les prestaron de la Oficina de Turismo de Gante para cocinar y ducharse.

Cuando llegaron a Bélgica, se quedaron en el primer estacionamiento que consiguieron, aunque no contaban con el permiso. Finalmente, el 17 de marzo, el grupo de 37 argentinos fue escoltado por la propia policía al estacionamiento donde se encuentran actualmente y cuentan con agua y electricidad de forma gratuita.

“Hay chicos que están muy frustrados y dicen: ‘Yo no quería venir a hacer esto’ y hay otros que pensamos ‘Así nos tocó el viaje y tenemos que aprovecharlo'», dice Gino.

Por otro lado, Gino destaca la solidaridad de los habitantes de Gante, una de las ciudades más importantes de Bélgica: “Salimos en los medios de acá y la gente nos empezó a traer un montón de comida, desde sopas hasta cervezas. Hay una señora que viene casi todos los días a llevarse la ropa sucia y, al otro día, trae todo limpio y seco. Y lo hace gratis. Tuvimos mucha suerte de llegar a este lugar, la gente es especialmente agradable, sabemos que en otros lugares no son así”. Por eso, se anotaron en distintos voluntariados para retribuirles algo de todo lo que recibieron: “Trabajamos en una granja, también en un centro de deportes, donde había muchas tareas para hacer, desde sacar yuyos hasta construir un deck con pallets. Hicimos muchos trabajos siempre teniendo en cuenta que no podemos estar todos juntos porque la gente llama a la policía, piensan que estamos haciendo algún tipo de reunión. Ahora nos anotamos para dar comida en una iglesia. Siempre salen cosas nuevas”, explicaron.

Después de 50 días en Gante, los jóvenes han podido recorrer buena parte de la ciudad dado que la cuarentena en Bélgica es más flexible que en Argentina, a pesar de contar con más de 7.000 muertos por coronavirus. Está permitido caminar de a dos personas, salir a correr y andar en bicicleta, ya que el gobierno recomienda hacer actividad física como una estrategia para combatir el coronavirus.

Con respecto a cómo van a seguir el viaje, Gino plantea que no tienen una idea general: “Cada uno lo maneja diferente, hay chicos que están muy frustrados y dicen: ‘Yo no quería venir a hacer esto’ y hay otros, donde me incluyo, que pensamos ‘así nos tocó el viaje y tenemos que aprovecharlo’. La visita técnica más importante que teníamos era la feria de Hannover, que es la feria tecnológica más grande del mundo y también se canceló. Ya el viaje no va a ser igual, pero bueno. Igualmente, en los dos casos, hay que esperar a que esto se regularice porque para volver a la Argentina hay que dejar las motorhomes en España, donde las alquilamos y ahora es imposible cruzar las fronteras. También, para los que queremos seguir, las condiciones no son óptimas. Abandonar estas comodidades para seguir el viaje, por ahora, no es una opción.”

«Tomamos clases en la casa, como podemos, También miramos películas, nos maquillamos… tratamos de pasarla bien porque no queda otra”, dice Serena.

Del otro lado del Atlántico, seis adolescentes de entre 15 y 17 años, oriundos de Jujuy, Formosa, Misiones y Córdoba, quedaron varados en New York, el epicentro mundial de la pandemia. Habían viajado a mediados de enero por una beca de estudio otorgada por la Vassiliev Academy of Classical Ballet para perfeccionarse en la danza clásica. Hasta el momento, sólo una de ellos ha podido regresar al país.

Serena Leoni, una de las jóvenes bailarinas, conversó con ANCCOM desde el departamento en el Bronx que comparte con sus compañeros y dos maestros: “Nuestros profesores están a cargo de nosotros y nos apoyan cuando estamos un poco tristes. Siempre tratan de levantarnos el ánimo, queremos estar lo mejor posible en estos momentos tan difíciles. Todos estamos lejos de nuestras familias y estamos angustiados porque extrañamos muchísimo a nuestras casas. Pero estamos bien de salud y estamos bien cuidados, por ejemplo, cuando vamos al supermercado nos ponemos guantes, lentes y barbijos, todo lo necesario.”

Si bien la cuarentena no es obligatoria en Estados Unidos, los jóvenes decidieron aislarse voluntariamente. “Nuestros profesores cancelaron las clases porque está primero la salud. No queríamos seguir usando el metro porque es una de las cosas más peligrosas. Ahora tomamos clases como podemos en la casa o hacemos abdominales. También miramos películas, nos maquillamos… tratamos de pasarla bien porque no queda otra”, agregó Serena.

Los jóvenes piden que su vuelo sea confirmado cuanto antes ya que podrían quedarse sin alojamiento. Gracias a la intervención del Consulado argentino lograron extender el contrato de alquiler hasta el 15 de mayo. “Cada vez que nos cancelaban un vuelo, Aerolíneas Argentinas nos decía que era reprogramado para otra fecha. Y uno se prepara mentalmente, hace sus valijas, dice ‘la semana que viene voy a estar con mi familia’ y, dos días antes, te cancelan el vuelo otra vez. Eso es lo que más nos duele”, explicó Serena, quien tendría que haber regresado a Misiones el 18 de abril.

Según el último informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Felipe Solá, el 88,7% de los argentinos que estaban varados en el exterior ya regresaron al país. Entre el 17 de marzo y el 16 de abril ingresaron 168.140 argentinos o residentes, mientras que se estima que unos veinte mil argentinos, distribuidos en 82 países, expresaron sus deseos de volver y aún no pudieron hacerlo. Los vuelos de repatriación son coordinados por la Cancillería argentina, la cual define los listados de pasajeros de acuerdo a las prioridades establecidas por los protocolos sanitarios. Para eso, se les pide a los argentinos varados canalizar las solicitudes a través de las oficinas consulares.

En los últimos días, la Cancillería recibió más peticiones de repatriación. “Se fueron sumando argentinos que pierden su trabajo y deciden volver a Argentina definitivamente, además de estudiantes que estaban en becas o en programas de Work and Travel”, declaró el canciller Felipe Solá.

«Nos estamos quedando sin dinero, por eso llegamos a dormir en el aeropuerto. Nuestros días acá son de incertidumbre”, concluyó Brian.

Tal es el caso de Brian Antiman y Julieta Iribarren, una pareja de neuquinos que había viajado en diciembre a Estados Unidos para trabajar la temporada de invierno en un centro de esquí en Utah. Debido a la pandemia, se quedaron sin trabajo antes de lo previsto y viajaron hasta Miami para intentar regresar a la Argentina, donde Brian estudia contabilidad en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Julieta arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“En septiembre del año pasado habíamos sacado los pasajes para volver de Miami, porque es uno de los lugares más baratos para ingresar y salir de los Estados Unidos. Nuestra fecha de regreso era el 26 de marzo con la Aerolínea Boliviana de Aviación pero nos lo cancelaron. Nos lo habían reprogramado para abril, después para el 3 de mayo y ahora volvieron a posponerlo para junio”, dijo Brian Antiman.

Desde que se quedaron sin trabajo, fueron pasando de hostel en hostel buscando lo más barato. Incluso hasta fueron desalojados por la policía dado que, por una ordenanza de la Ciudad de Miami, todos los alojamientos deben permanecer cerrados. “Por suerte, una argentina nos consiguió otro hostel, pero estábamos de manera ilegal”, agregó Brian. Y advirtió acerca del momento de angustia que están atravesando: “Ya no tenemos plata para comprar un ticket aéreo con Aerolíneas Argentinas o LATAM, las aerolíneas que sí pueden ingresar a la Argentina. No sabemos cuándo vamos a volver y nos estamos quedando sin dinero, por eso llegamos a dormir en el aeropuerto. Nuestros días acá son de incertidumbre”, concluyó Brian.