Jun 16, 2017 | Géneros

“A esta altura de la vida si viene una hija mía a decirme que la han violado, yo, Julio Moisés, le digo: ‘Hijita, tu papá no es ningún estúpido, a vos no te viola nadie’”. La frase pertenece a quien fue intendente de San Pedro, Jujuy, durante cuatro períodos, y es una de las tantas entrevistas que forman parte de La cena blanca de Romina, el documental estrenado este jueves en el cine Gaumont. Fue precisamente en la localidad de San Pedro en donde, el primero de agosto de 2002, Romina Tejerina fue violada por un vecino. Cuando casi siete meses más tarde ella parió a una beba prematura, lo primero y único que vio fue la cara de su violador, y entonces mató a la criatura. Estuvo presa nueve años. El violador, “Pocho” Vargas, fue absuelto. Ella fue liberada recién en 2012 gracias a la lucha del movimiento feminista.

Filmado en dos viajes a San Pedro que hicieron sus directores, Hernán Martín y Francisco Rizzi, el primero en 2010 y el segundo en 2014, este documental está compuesto por testimonios de distintos habitantes de la localidad jujeña, aunque se centra sobre todo en retratar la vida en esa ciudad, las costumbres, los hábitos, el funcionamiento de las instituciones y su influencia sobre los discursos de la gente. “Partimos del caso de Jujuy no para estigmatizar a la provincia, sino todo lo contrario –reflexionó Martín, en diálogo con ANCCOM-. Creemos que ahí son más transparentes todos los mecanismos machistas, pero son también perfectamente aplicables al resto de los pueblos y ciudades de Argentina y probablemente a otros lugares del mundo”. En cuanto a este tema Rizzi agregó que, “si bien pasaron más de diez años desde el inicio del caso de Romina, todavía tanto tiempo después sectores del poder político, que incluso tuvieron actitudes por las cuales se iniciaron causas penales, hablan con una total impunidad”.

Los padres de Romina.

Martín explicó cómo fue el proceso para conseguir los testimonios: “En general tuvimos todo tipo de opiniones; algunos preferían no opinar, otros pobladores la defendían, pero también hubo un sector de personas que repetían los argumentos de la justicia misógina, de la Iglesia, del Gobierno, al decir que ‘a ella le gustaba salir a bailar’, o que ‘ella lo tendría que haber dado en adopción’, colocando el debate en un lugar equivocado”. Uno de los testimonios de este tipo que aparecen en el documental es el de una vecina de San Pedro que, refiriéndose a Romina, dice: ‘No tiene el valor de la vida, no tiene ética, no tiene nada. Ella es la que no merece vivir, y vive gratis; encima viven bien estando presos’. Según Martín, “por supuesto que nadie va a defender el asesinato de una beba, de lo que se trata justamente es de analizar todo lo que hay alrededor, lo que lleva a una mujer a esa situación desesperante”.

Otro de los ejes que atraviesa la película es el de la lucha feminista y sus diferentes reivindicaciones. Según Rizzi, en el documental “está presente un abanico gigante de reivindicaciones que tienen que ver con terminar con la opresión a la mujer. Entre ellas, una muy clara es el derecho al aborto legal y gratuito. El caso de Romina puso sobre el tapete el tema del aborto. Si ella hubiese podido abortar su historia habría sido completamente distinta”.

Según los directores, uno de los impedimentos para que exista una ley de aborto seguro, legal y gratuito es, además del poder político, la gran influencia que hoy en día sigue teniendo la Iglesia católica. Esto es algo que se ve constantemente a lo largo del documental; en esta línea, una de las escenas más fuertes se desarrolla frente a la Catedral de Buenos Aires un día de marcha por los derechos de las mujeres: unos hombres de aproximadamente 30 años rodean el edificio con rosarios y rezan el Ave María. “Soy nacionalista y católico –dice uno de ellos-. Venimos como resguardo ante un posible desmán de los militantes homosexuales, izquierdistas. Suele suceder que estos tipos vienen y quieren profanar la catedral. Dañan una propiedad privada, como es la Iglesia católica, y ofenden a la religión fundacional del país. A los izquierdistas, feministas y homosexuales si quieren llegar a tocar la Catedral los vamos a moler a palos”. Según Rizzi, “la Iglesia es un ser omnipresente y junto con el régimen político son los que forjan todo el universo simbólico sobre el que se sostiene la dominación”. “En Jujuy -explicó- los fines de semana los chicos de las escuelas públicas tienen catequesis: la iglesia está muy presente. Pero al mismo tiempo en la película se ve que lo más retrogrado de la Iglesia católica no se ve en Jujuy sino que se ve acá, en Plaza de Mayo, frente a la Catedral”.

Romina fue liberada recién en 2012 gracias a la lucha del movimiento feminista.

Otro de los pilares institucionales que reproducen las lógicas machistas y crean discursos patriarcales, según los directores, es el Poder Judicial. “Resulta evidente que se trata de una justicia misógina, pero en primer lugar considero que es una justicia de clase –sostuvo Martín-. El Poder Judicial no funciona igual cuando las mujeres son de clase alta; primero y principal porque ellas no llegan a esa situación, abortan antes”. El director subrayó además que “lo que se hizo con Romina, y también con el caso de Higui, fue tratar de dar una condena ejemplar para que las mujeres no repitan este accionar que consiste en denunciar al violador o actuar ante un abuso. Sobre todo hay un intento de regimentación al resto de las mujeres”. En este sentido, Rizzi se encargó de subrayar que la película no trata sólo del caso de Romina Tejerina, sino que lo que intenta es partir de ese caso particular para contar la historia de muchas otras mujeres. “Nosotros decidimos que se llamara La cena blanca de Romina y no ‘de Romina Tejerina’ porque tomamos el caso de ella como partida, pero queremos mostrar que el tema lamentablemente está universalizado –explicó-. No es sólo el caso de una Romina, sino que son muchas Rominas, Belenes, Higuis, Lucías, y la lista desafortunadamente sigue”.

Lo que une al caso de Romina con casos más recientes, como el de Higui, es que en ambas situaciones fueron liberadas gracias a la lucha de los movimientos feministas. Como sostiene Rizzi, “por suerte hay un movimiento muy potente que ha surgido y que se está desarrollando, que combate todos estos elementos de opresión y permite que Romina esté en libertad y que Higui haya salido de la cárcel. Por supuesto que todavía hay que avanzar muchísimo. Esperamos que la película colabore en ese sentido”.

Actualizada 16/06/2017

Nov 22, 2016 | inicio

Parto respetado y aborto no punible son los dos rasgos distintivos que tiene la Maternidad Estela de Carlotto, ubicada en la localidad de Trujui, en el oeste del Conurbano bonaerense. La entidad se destaca por sus políticas de maternidad segura y centrada en la familia, por lo que solo un 11 por ciento de sus partos son a través de cesáreas. La cifra equivale a un tercio de las que se realizan, en promedio, en los hospitales públicos y a un séptimo de las que se practican en las clínicas privadas. Las estadísticas semestrales de la institución, además, dicen que se han realizado cincuenta abortos no punibles y más del doble de consultas en las consejerías de reducción de riesgo y daño por embarazos no deseados. Estas dos características tienen como eje fundamental el respeto por los derechos de la mujer y todo lo que ello conlleva.

La Maternidad de Moreno Estela de Carlotto (así es su nombre completo) se inauguró en 2013 por iniciativa municipal, pero en articulación con los gobiernos nacional y provincial, debido a una necesidad del distrito por cubrir la totalidad de 10.300 nacimientos anuales. Patricia Rosemberg, directora de la Maternidad, cuenta: “Hasta la llegada de la Maternidad, el único hospital en donde nacían los niños era el Mariano y Luciano de la Vega, pero solo cuenta con disponibilidad para 4.000 nacimientos anuales, por lo que había un déficit, a su vez Moreno necesitaba un lugar con otras características de acompañamiento en cuanto al nacimiento, en donde no se lo piense como una enfermedad sino como un proceso más de la vida”.

Parto respetado y aborto no punible son los dos rasgos distintivos que tiene la Maternidad Estela de Carlotto, ubicada en la localidad de Trujui, en el oeste del Conurbano bonaerense.

La institución trabaja con casos de baja complejidad, por lo que integra un corredor sanitario junto con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que se encarga de los casos de media complejidad, y el Hospital Posadas, ubicado en Ramos Mejía, que atiende a los de alta. A su vez, articula con cuarenta unidades sanitarias de la zona, en donde las madres llevan a cabo el seguimiento de su embarazo y en la semana 34 o 35 son derivadas a la maternidad Carlotto.

Cuando la embarazada llega al período de gestación adecuado para ser derivada a la maternidad, pasa por una instancia denominada ‘de tamizaje’, para saber si está en condiciones de parir allí. Mónica Santillán, obstetra, dice a ANCCOM: “Las mamás ingresan a la mañana y le realizamos los estudios correspondientes: análisis de sangre, ecografía, electrocardiograma y la toma de todos los signos vitales. Por último, se realiza la consulta con la obstetra, en donde se miran los estudios realizados y se mide el riesgo de complicaciones; si está todo bien la mamá estaría en condiciones de tener el parto con nosotros”.

La entidad se destaca por sus políticas de maternidad segura y centrada en la familia, por lo que solo un 11 por ciento de sus partos son a través de cesáreas.

Parirás con amor

El parto humanizado es establecido en la ley Nº 25.929, que promueve que se respete a la familia y se la acompañe en la toma de decisiones seguras e informadas. La Maternidad se enorgullece por cumplir esta ley. La licenciada Santillán asegura: “Nosotros tenemos una modalidad distinta de la asistencia de parto que se realiza en otros centros de salud; acompañamos el trabajo de parto, el parto y el puerperio fortaleciendo el vínculo del trinomio mamá, papá y bebé y brindándole la posibilidad a la madre de decidir desde la posición del parto hasta en qué momento está lista para que se lleven a su hijo”.

Esta ley también refiere a que “la persona recién nacida tiene derecho a su inequívoca identificación”. En ese sentido, Santillán aclara: “El proceso de identificación del recién nacido está hecho en forma adecuada, en su tiempo y forma. El bebé sale de la maternidad con una constancia de nacimiento para después tener su correspondiente Documento Nacional de Identidad”. El nombre de la Maternidad está muy vinculado al derecho a la identidad: “Por un lado, la elección del nombre de la institución fue un reconocimiento a Estela y a Abuelas de Plaza de Mayo y, por otro lado, también nos marca que hay que seguir trabajando por los derechos, por la identidad y porque no se repitan historias tan tremendas”, afirma Rosemberg.

Si bien la maternidad es de baja complejidad, tiene todo el equipamiento necesario para asistir una emergencia y luego de controlada la situación, se deriva el caso al Hospital Posadas o al Mariano y Luciano de la Vega, según corresponda. “Cuando se dan situaciones de internaciones en neonatología, en la mayoría de los casos son solo por aumento de peso”, cuenta la licenciada Santillan.

Si bien la maternidad es de baja complejidad, tiene todo el equipamiento necesario para asistir una emergencia

La Maternidad brinda, a las madres de esos bebés, la posibilidad de hospedarse en su ‘Residencia de madres’. Geraldine Enríquez, encargada de la higiene y atención de las mujeres que allí se alojan, explica: “Hay madres que viven cerca y se van a dormir a su casa y hay otras que vienen desde lejos y duermen aquí. La idea es que se queden para que tengan mayor contacto con su hijo mientras dura la internación”. Este espacio físico cuenta con doce camas, una cocina, dos baños y un lavadero. “Tienen todas las comodidades, desde la comida y la higiene hasta la posibilidad de lavar su ropa”, concluye Enríquez.

El lugar cuenta con unos 300 empleados efectivos y un porcentaje de becados. Laureano Cequeira, delegado de Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), cuenta la situación laboral: “Los trabajadores nos dividimos en leyes, la ley N° 10.471 es la que engloba al personal médico y licenciados, en esta ley hay alrededor de 120 empleados. Luego está la ley N° 10.430 en la que se encuentran los administrativos, enfermería y mantenimiento, allí hay 180 empleados. Por último están los compañeros que son tercerizados del Estado, estos son los compañeros que son becados”.

La mujer y el derecho sobre su cuerpo

En referencia a la cuestión del aborto, la maternidad tiene una política que es llevada a cabo a través de la ley N° 4.318 que establece que las interrupciones del proceso de gestación no son punibles en los casos de peligro para la vida o la salud causado por el embarazo y que no pueda ser evitado por otro medio, y en casos de violación. Además también se dictan las consejerías de reducción de riesgo y daño en situaciones de embarazos no planificados, las cuales están establecidas en la ley N°14.738, y están orientadas a la prevención de riesgos y daños por la práctica de abortos inseguros y al cuidado de la salud integral de la mujer.

Rosemberg cuenta: “Cuando una mujer llega con una situación de violación o el embarazo le trae riesgos a su salud, se accede a un equipo interdisciplinario formado por un médico, una trabajadora social, una psicóloga y una obstétrica que la evalúan y si la mujer necesita y acepta se le realiza la interrupción legal del embarazo”. También existen casos en los que las mujeres no padecen ninguna de estas situaciones pero, sin embargo, sus embarazos no son deseados y no quieren continuar con él; ahí es donde se recurre a las llamadas consejerías de reducción de riesgo y daño, que se llevan a cabo en la Maternidad y tienen una concurrencia importante.

Las mamás ingresan a la mañana y le realizamos los estudios correspondientes: análisis de sangre, ecografía, electrocardiograma y la toma de todos los signos vitales. Por último, se realiza la consulta con la obstetra.

“En nuestro país se mueren miles de mujeres por realizarse abortos de forma insegura o de forma clandestina. Hay muchas mujeres que por su condición social o por vergüenza llegan aquí con embarazos avanzados o habiéndose realizado prácticas inseguras para la provocación del aborto” afirma Rosemberg y continúa: “Aconsejamos cómo hacer para reducir daños y desaconsejamos formas inseguras de aborto. Además, nos encargamos de la vacunación, el control posterior y de contactarlas con otras asociaciones que también acompañen a estas mujeres”.

La estrategia de maternidad segura y centrada en la familia que tiene la institución es trabajada en conjunto con UNICEF. “Cuando la Maternidad Carlotto nació, UNICEF ya venía promoviendo esta estrategia y nosotros nos adaptamos rápidamente a ella”, cuenta Rosemberg. La Maternidad de Moreno y UNICEF ya están buscando replicar el modelo en cinco provincias del país (Misiones, Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy), y que el parto respetado y el aborto no punible sean una realidad.

Actualizado 22/11/2016

Nov 9, 2016 | inicio

Laura tiene 25 años, vive en Floresta y está en el último año de la licenciatura en Fonoaudiología, en la Facultad de Medicina de la UBA. “En abril del año pasado confirmé que estaba embarazada. Me cuidaba con pastillas anticonceptivas pero ese mes no las pude conseguir y la persona con la que estaba era muy reacia a usar preservativo. Me costaba incluso decirle que no, a la hora de tener relaciones sexuales”, se anima a contar. Esta joven profesional, que trabaja atendiendo niños, recuerda que hubo un encuentro en particular que resultó riesgoso y tomó la pastilla del día después a las pocas horas, pero no tuvo éxito. Si bien Laura opina que, abortar o no, debe ser una decisión estrictamente de la mujer, cuando lo confirmó recibió el acompañamiento de la persona con la que salía, de su mamá y de amigas. “Desde el principio estaba muy segura, porque yo tengo un gran deseo de ser madre, pero quiero ser madre de forma responsable, más adelante. Yo no tengo las condiciones económicas para afrontar un hijo y sentí que quería priorizar mi carrera y mis proyectos, porque también canto y toco la guitarra”, explica.

Tener un hijo, con la frustración de una madre que ve truncadas sus aspiraciones, era algo que no cuadraba con su deseo de maternidad. Laura no tenía mucha información sobre qué hacer, pero su tía había abortado tiempo atrás con una médica, por planificación familiar, y recurrió, junto a su mamá, a la misma persona. Después, cuenta, prefirió correr a su familia del tema porque sintió que era un proceso exclusivo de ella y su pareja: “Le llevé la ecografía a esta médica, y solo por la consulta nos cobró $500. Enseguida recomendó el legrado, que costaba arriba de $20.000. Juntar ese dinero implicaba un esfuerzo muy importante para toda la familia”. Laura quería ver otras opciones y muchas personas le comentaban que ese raspaje era muy invasivo, pero la médica afirmaba que se trataba del método más efectivo y la asustaba con que, en cambio, el Misoprostol era peligroso. “Mi mamá estaba muy de acuerdo con esa médica, por su superioridad como profesional. A mí me resultaba sospechoso que planteara un solo método posible y no me diera la opción de elegir”. Finalmente, a través de una amiga, Laura se contactó con la Red de Socorristas: “Me atendió Rosa, el nombre simbólico que toma cualquiera de las chicas que contesta por whatsApp. Me invitaron a un local partidario y ahí pude charlar con dos militantes que eran divinas”. De esa forma, empezaba a obtener información y opciones: “Me detallaron sobre todos los métodos, el legrado no lo recomendaban para nada, en cambio sí se inclinaban por la opción de aborto con pastillas de Misoprostol, que es muy seguro y una puede hacerlo sin recurrir a un médico. También me hablaron del método AMEU (aspiración manual endouterina), que fue el que elegí hacerme”. El AMEU es el método que se utiliza en países de Latinoamérica donde el aborto es legal, como Cuba por ejemplo, y puede realizarse hasta la semana doce de embarazo sin complicación. “Lo elegí porque siempre terminaba prefiriendo estar en manos de alguien que yo sintiera que supiera, necesitaba la figura de un médico”. Las militantes le pasaron el contacto y tuvo una primera entrevista en un consultorio en la Ciudad de Buenos Aires. Vieron su ecografía y le informaron otra vez sobre las opciones: Misoprostol y AMEU –la elegida-, que costaba $2.000.

Para Laura fue muy valioso que le dijeran que si no podía pagarlo, se lo realizaban igual. “Me contuvieron un montón y derribé fantasmas sobre la carga de culpa, me trataron super bien. El día que aborté me pusieron la música que yo quería escuchar, me invitaron un café antes”. Sin embargo, no todo salió como le habían dicho: “Me dijeron que duraba cinco minutos, pero la realidad es que dura mucho más, me aseguraron que no dolía, pero la realidad es que duele un montón, mientras te lo hacen y después también. Sólo me dieron un calmante, no tuve anestesia”. Era tal el dolor, que no pudieron terminarle la intervención y hubo que completar el aborto con dos pastillas de Misoprostol por vía oral. “Pero -afirma Laura- al día siguiente ya me sentía bien”. En un principio, el dolor fue interpretado por ella como un momento karmático, necesario para lavar la culpa, pero hoy siente que fue una experiencia más en su vida y que realizó lo correcto: “Lo que hice fue también en favor de la vida”, plantea. Poder desdramatizarlo fue clave: “Yo tuve suerte, el trato de estos médicos fue muy bueno y después hablamos sobre métodos de anticoncepción, pero en ningún momento me juzgaron”. La clandestinidad no le fue gratuita de todas formas: no pudo pedir un día libre en el trabajo para reponerse, ni contarle a nadie que estaba embarazada, más allá de su círculo íntimo, todos elementos que intervinieron moralmente en su subjetividad. “Me gustaría que todos los métodos de aborto fueran legales y accesibles y que cada mujer pueda elegir el que más cómodo le resulta”, opina.

A partir de esta experiencia, Laura comenzó a reflexionar en su propia formación profesional, recibida desde la Facultad de Medicina, a la que denomina “totalmente anti aborto”. “En deontología se lo plantea como antiético porque sólo se considera el derecho a la vida del feto. Hablar de esto plantea mucha incomodidad, el ambiente en Medicina es muy conservador”, observa. Para Laura las ciencias médicas imponen una mirada bastante deshumanizante, que no toma en cuenta a la persona en su integridad biopsicosocial, sino como un ser segmentado: “Es un modelo paternalista y patologizante, que no plantea al profesional como un orientador, sino que impone poder sobre el otro, justamente porque no considera al sujeto, paciente, como aquel capaz de decidir sobre su propia salud”, explica.

Violencias, clandestinidad y culpa

Antonella tiene 32 años, vive en Villa Urquiza y es docente de nivel primario. Su primer aborto fue en 2004 y el segundo un año después. “La primera vez, la decisión fue rápida. Había estado de novia muy poco tiempo, nos peleamos y el test me dio positivo. No tenía ganas de ser madre en ese momento y menos con esa persona, así que lo decidí fácilmente. Me afectaba ese discurso culpabilizante de que es una vida y la idea de sentir que interrumpía el rumbo que estaba tomando mi cuerpo”, explica. Sin embargo, su mamá la apoyó y le contó que ella misma había abortado varias veces y que su abuela también. La madre tenía el dato de que el Misoprostol, comercializado con el nombre de Oxaprost, servía como método abortivo. Pero en la farmacia, en vez de venderle la caja completa, sólo le vendieron dos pastillas y en ese momento no encontró la información de que eran necesarios doce comprimidos. Tras fallar, recurrió a su ginecóloga, quien le dio el teléfono de un médico que hacía abortos. “Me explicó que iba a ser mediante el método de aspiración y que me costaba $3.000. Yo estaba terminando de estudiar para maestra y sólo daba clases particulares, así que lo pagó mitad mi mamá y mitad el pibe con el que salía”, detalla. Durante la intervención en un departamento clandestino, Antonella estuvo todo el tiempo dormida debido al anestésico que recibió. A sus 20 años no sabía del riesgo de usar preservativo sólo sobre el final del acto sexual. “No tenía conciencia sobre el líquido preseminal, nunca había recibido mucha información sobre anticoncepción, ni en el colegio ni en mi familia”.

La segunda vez de Antonella fue bastante más traumática: “Sentía que la vida quería que yo fuera madre, pero a la vez no era mi deseo”. Durante los dos embarazos vivió maltrato durante los chequeos: “La primera vez en el laboratorio, antes de darme el papel, me preguntaron qué quería escuchar y ante mi silencio me contestaron que me quedara tranquila, que no estaba embarazada. Pero la realidad era que todos los valores en sangre indicaban que sí y tuve que re-chequearlo con un contacto que era bioquímico. La segunda vez, durante la ecografía, el tipo que me la hacía usaba la frase: ‘Bueno mami’, todo el tiempo, mientras se burlaba de mi cara de susto”. Y otra vez, en una farmacia estafaron a su mamá, vendiéndole sólo cuatro pastillas de Misoprostol, que no le ocasionaron el aborto. También su pareja resultó violenta: “El tipo con el que salía me maltrató por haberlas ingerido sin consultarle, siendo su ‘hijo’ lo que llevaba dentro. Propuso vernos al día siguiente, pero no apareció nunca. Lo vi una vez más, discutimos y me cagó a trompadas mientras me gritaba que me jodiera por puta”. Una amiga le consiguió un contacto. “Me dijo que trabajaba en el Hospital Fernández y que trajera la ecografía. El problema de la clandestinidad es que una sólo puede confiar en lo que te dicen, vas y ponés tu cuerpo en un lugar que es trucho”, concluye. Ambos momentos los vivió como una pesadilla: “Quería que todo terminara ya, me veía envuelta en una situación que quería resolver, empezaba a sentir registros distintos en mi cuerpo que se oponían a lo que sentía”. Hoy Antonella reflexiona que si el aborto fuera legal y estuviera correctamente asociado con la salud y el deseo físico y psíquico, la experiencia sería totalmente otra. Con los años lo pudo significar de otra manera: “Entró el feminismo en mi vida, el conocer cada vez más personas que abortaban y el poder socializarlo. Por la clandestinidad y el estigma, la situación genera culpa, miedo y vergüenza, pero hablarlo desactiva todo eso”.

“Si hubiera podido hacerlo en un lugar seguro…”

“Ni bien me enteré que estaba embarazada, supe que no lo quería tener. Por el momento de mi vida, por la relación en la que estaba. Yo no me veía criando un pibe a esa edad, no estaba dentro de mis planes”, explica Miranda, quien abortó en 1992 cuando tenía 17 años y estaba en quinto año del colegio. Afortunadamente, esta percepción era compartida con el chico con el que salía y ambos estuvieron de acuerdo en la decisión de abortar. Hoy, a sus 41 años, esta profesora de inglés recuerda que cuando confirmó el embarazo con un análisis de sangre y una ecografía esperaba encontrar asistencia de su médico ginecólogo: “Pero cuando veíamos que no aparecía ninguna soga, nadie que nos guiara, recurrimos a la madre de mi novio, quien era cardióloga y entre sus tantos contactos en el área médica, conocía a alguien que hacía abortos. Yo no quería que mis padres supieran, así que fue esta mujer la que me acompañó con el pre-quirúrgico, pagó los 800 pesos-dólares (era la época del uno a uno) y nos llevó el día que lo hicimos”. Sin una entrevista previa o conversación con quien iba a realizárselo, llegó directamente para abortar a un “departamentucho”, en el límite entre Beccar y Victoria, donde hacían abortos mediante la técnica LIU (legrado uterino instrumental). Su disponibilidad para apropiarse de lo que pasaba era mínima: “Yo estaba en manos de esta mujer, sin saber qué método iban a usar, ni cómo iba a ser. Ahora me empiezo a dar cuenta, mientras lo cuento, que debo haber estado medio atontada, porque quería resolverlo, pero me sentía perdida”, expresa. En su imaginario adolescente, Miranda creía que iba a encontrar en la sala de espera a todas chicas de su edad. Sin embargo, la sorprendió ver muchas mujeres de todas las edades y situaciones. Había algunas que se notaba por su cuerpo que ya habían sido madres, las había de más de veinte, pero también de más de treinta. Al llegar su turno, el médico que la recibió le dio anestesia total y como excepción, por ser colegas, la madre de su novio de entonces pudo permanecer dentro. Despertar fue un momento especialmente traumático: “Yo estaba en un lugar oscuro, me desperté gritando, pidiendo que viniera el chico con el que salía. Fue una situación tensa, la asistente me pedía que me calmara porque iba a asustar a las otras mujeres que esperaban y supongo que además temían que pudiera haber alguna denuncia”. Después de su aborto, Miranda atravesó una depresión y el alejamiento de sus compañeras del secundario: “Perdí mi amistad con muchas chicas, porque no entendían qué era lo que me pasaba y yo estaba en otro plano emocional y en una revolución interna que era también física. Posteriormente atravesó un momento, que ella define como “una culpa judeo-cristiana” y le costó tiempo elaborar la experiencia. A sus 24 años, su cuerpo comenzó a manifestar una endometriosis, que posteriormente desencadenó en una falla ovárica temprana. “¿Habré desperdiciado la única oportunidad que tuve de ser madre biológica?”, fue el pensamiento que tuvo cuando supo que ya no podía tener hijos. Entre algunas preguntas que rondaron en su cabeza sobre su condición de salud posterior, aparecen acciones como empujar un auto y otros esfuerzos físicos desmedidos que hizo a propósito para perder el embarazo, cuando aún no disponía del dato para abortar con un médico. La clandestinidad fue su mayor peso: “Tranquilamente me puedo imaginar una experiencia totalmente diferente si hubiera podido hacerlo abiertamente y en un lugar seguro”. Algunas cosas siente que no han cambiado para nada desde su adolescencia, hasta su actualidad: “La educación sexual en mi época era una mierda y es igual ahora, la empresa que se encarga de dar la charla de educación sexual es Johnson &Johnson y es más que nada para publicitar sus productos. Hoy tenemos una Ley de Educación Sexual Integral, pero en la práctica no termina siendo muy abordada desde ninguna asignatura. A más de 20 años de haber abortado y de atravesar muchas sensaciones en relación con su salud reproductiva y con la clandestinidad, Miranda siente que hizo una evolución personal, que con el tiempo le permitió reivindicar la certeza: “Entendí que el valor de lo que yo había decidido estaba ahí, en no haber dudado nunca, en saber que yo no quería tener un hijo en ese momento. “La culpa, la angustia y las dudas vienen de afuera”, señala.

Tres casos diferentes, que permiten observar algunas coincidencias: la indefensión de la mujer ante la desinformación, la clandestinidad, el negocio y la culpa, pero también la reflexión a posteriori, luego de atravesar el dolor y poder contar sus experiencias.

Actualizada 09/11/2016

Oct 13, 2016 | inicio

“La Argentina sangra por las barrancas del Paraná. Por estos puertos de Rosario y su cordón, hoy en manos extranjeras, se llevan el 75% de la producción nacional. Por allí circula libremente el tráfico de armas y drogas y la trata de personas, que se han convertido en los negocios más redituables e impunes de los últimos años, para beneficiar a los ganadores de siempre: los grandes monopolios imperialistas, las patronales y los terratenientes. Mientras […] nuestra ciudad es el reflejo descarnado de un país donde, a la par de la concentración de la riqueza, crecen la desigualdad y el hambre. El Gran Rosario registró, en el segundo trimestre, el nivel más alto de desocupación: el 11,7%”. El documento de balance de la 31º edición del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) celebrado en Rosario toma las demandas por la nueva situación económico-social como un eje rector para advertir sobre las consecuencias del tarifazo, la inflación, la desocupación y el achicamiento de los programas sociales en la vida cotidiana de miles de mujeres.

Sobre ese cuadro, el debate imprimió las discusiones sobre género, participación sindical, trata y legalización del aborto. Debates a los que el Congreso Nacional y las Legislaturas provinciales vienen corriendo bastante más atrás. “Los secuestros de mujeres de diversas edades para trata con fines de explotación sexual crecieron en los últimos años en Santa Fe […] Nuestra región es, desde hace años, no sólo zona de tránsito y operaciones del entramado criminal de la trata, sino también de reclutamiento. Por año, se realizan 300 denuncias de mujeres que faltan de sus casas”, resalta el documento.

Un signo de este tiempo. El debate sobre la legalización de la marihuana, al menos en lo que se refiere al uso de canabbis con fines medicinales, recién se ha instalado este año en las comisiones del Congreso Nacional, y a pesar de la fundamentación por parte de académicos, funcionarios y asociaciones como “Mamá Cultiva” y “Cannabis Medicinal Argentina” (CAMEDA), sigue en discusión en la comisión de Salud de Diputados. En los Encuentros, sin embargo, es un tema recurrente. En talleres de años anteriores el tema aparece. Hasta se han escuchado recetas de lubricantes de canabbis para mujeres. La novedad de este año es la “institucionalización” del debate con la conformación del taller “Mujeres y Cannabis”.

Además de esa innovación, también se incorporaron otros dos talleres: “Mujeres Trabajadores Sexuales”, impulsado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), que ya había funcionado en Encuentros previos pero había sido suspendido por seis años. El segundo: “Mujeres afrodescendientes” que apuntó a debatir la “invisibilización y ocultamiento en los registros de la memoria histórica argentina del pasado esclavista y de los aportes de las comunidades afro al país.

Marcha

“Qué momento, qué momento, a pesar de todo, les hicimos el Encuentro”, anuncia el despegue de la marcha. Y continúa: “Alerta, alerta, alerta que caminan, mujeres del Encuentro por las calles rosarinas”. Una de las que camina es Ramona. Va debajo de una bandera blanca, del ancho de la calle, que dice “Chaco” en letras negras. Es morocha de pómulos altos, y si bien no lleva insignias, integra el movimiento Pueblos y Naciones Originarios en Lucha. “Nosotras venimos con más de 16 años de Encuentros. Luchamos por las verdades de las mujeres de nuestra cultura originaria y sabemos que es importante la unidad de aquellas que vienen desde las provincias a contar sus experiencias porque aprendemos de ellas y ellas de nosotras. Eso es lo que sirve cada año. Yo participé del taller Mujeres de los Pueblos Originarios donde propusimos que el próximo Encuentro sea en Chaco porque además de los 500 años de opresión que cargamos, la situación política es muy difícil. Es importante que las mujeres vean esa realidad y no solo que se la contemos nosotras”.

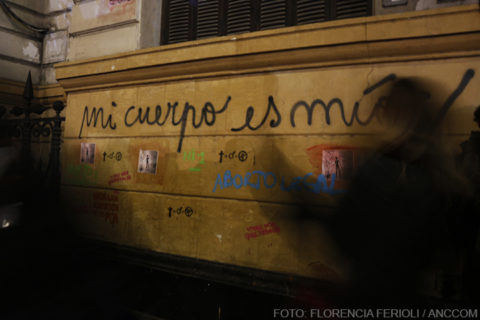

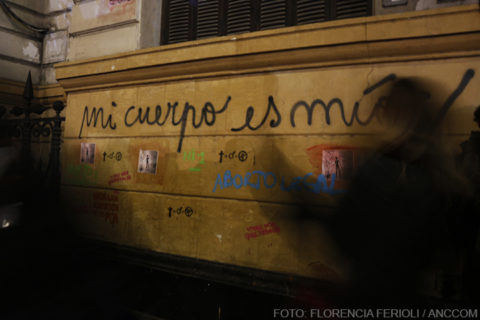

“El ajuste también es violencia”, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”, son algunas de las leyendas en las pancartas que se amontonan. Banderas wipala, del Orgullo Gay, partidarias, y otras tantas. Pasacalles acompañan: “Desmantelamiento de las redes de trata”. Graffitti con esténcil: “La solidaridad mata al macho”.

Una estudiante de medicina de Rosario camina con su hijo en una tela portabebés que lo envuelve entre sus pechos y le cruza la espalda. “Creo que es importante estar acá por el futuro de mi hijo, para que sea un buen hombre y tenga mucho respeto por las mujeres”, dice. Y sonríe. La marcha avanza sobre el bulevar Oroño. El cielo apenas asoma entre los árboles y palmeras. Un perro callejero rengo acompaña con un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Un vecino parado en una esquina comenta a una señora mientras ven pasar la marcha: “A las lesbianas las apoyo totalmente”. Entre tanto, una cuadrilla de mujeres con pasamontañas de colores en la cabeza emulan a las rusas pussy riots, mientras pintan con aerosol la iglesia Virgen del Carmen. El paso de la marcha se aminora, pero no se detiene. El repertorio de canciones apunta directo: “Francisco botón no quiero tu perdón”, “Si el Papa fuera mujer el aborto sería ley”, “Iglesia, basura, vos sos la dictadura”.

Minutos después, el chico que atiende un kiosco de la calle Corrientes ve entrar a mujeres en corpiños, brujas con escobas de paja, chicas con la cara y el cuerpo pintado, otras con peluca. Afuera, la marcha avanza al canto de “vecina, vecina, no sea indiferente a las pibas las matan en la cara de la gente”. Algunos curiosos asoman por los balcones, y otros anónimos reparten botellas de soda.

Promediando el final, se escuchan campanadas de una iglesia. El punto de llegada era el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, pero una cuadra antes, en calle Buenos Aires, una parte de la marcha se detiene. Allí, se asientan el Palacio Municipal y la Catedral Basílica Santuario «Nuestra Señora Del Rosario». Un señor en la esquina grita: “Que la calle no calle”, mientras una decena de locales ven pasar a las marchantes.

Represión

Frente a la catedral tapiada, una veintena de varones, jóvenes y mayores, enlazan sus brazos y rezan sin parar un Ave María tras otro. Las cámaras apuntan directo sobre los rostros compungidos porque intuyen que algo va a pasar. Mientras van llegando más mujeres a la Plaza 25 de Mayo, el coro se agiganta “Iglesia, basura, vos sos la dictadura”, “Saquen sus rosarios, de nuestro ovarios”, “Sí señores, sí señores, prohíben el aborto, los curas abusadores de menores”. Otras osan interrumpir el Ave María con gritos cara a cara. Dos mujeres bailan y hacen pogo mientras las cámaras las miran. Al lado dos chicas se besan. El Cuerpo General de Infantería entra en primer plano.

La policía más descabezada de los últimos años desciende sin aura desde el interior de la catedral. Cascos en cabeza, escudos y arma en mano. Un grupo se instala al costado del edificio religioso, en un pasillo que linda con el rosado Palacio Municipal y que conduce al Monumento a la Bandera. Las manifestantes retroceden sobre la plaza, mientras otro grupo sacude las maderas y los andamios que ocultan la Basílica. Una veintena de uniformados se ubican frente a la puerta de la iglesia que, insólitamente, está cubierta de un plástico transparente, como si estuviera embolsada.

Se arma una barricada en medio de la calle. Otra veintena uniformados sale desde dentro de la iglesia. Son mujeres y están con las manos vacías, no tienen escudos ni cascos. Parecen graficar la subordinación de la mujer porque frente a la primera piedra que las roza se cubren detrás de sus compañeros y deben volver al edificio.

Un policía dirige un paso delante de sus subordinados. Apunta al cielo y empieza a tirar. Las hojas de los árboles de la plaza se desprenden. Y tira, y tira, y se responde. Vuelan hierros, piedras y botellas de vidrio. “Somos malas, podemos ser peores”, se escucha. En el medio, la prensa sigue un movimiento pendular. Filman y fotografían la trinchera de un lado y a la policía de otro.

José Granata, reportero gráfico de Telam, llega a la plaza un rato después del arribo de la marcha. Siete impactos de balas de goma sobre la cara y el cuerpo no lo dejan sacar ni una foto. Jhoana, fotógrafa de la Garganta Poderosa, también tiene la huella de una bala de goma en su cara. Alberto Furfari de Canal 5 y LT3 de Rosario, Pedro Levy de Televisión Litoral, Sebastián Pittavino de Revista Panza Verde de Concordia; Laura Sosa de Mucho Palo Noticias, y Gisel, corresponsal de la Agencia de Noticias RedAcción (ANRed). Más tarde, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) repudiará la represión.

Cierre

El acto de cierre se realiza en el Monumento que rememora el primer izamiento de la bandera Argentina. De los dos días de sol intenso sólo quedan las mejillas rojas. La lluvia llega el feriado del lunes. Podría sólo ser parte de una anécdota pero termina definiendo la escena. El sonido falla, no se pueden leer las conclusiones.

Frente al escenario, cientos hacen alarde de la próxima sede: Chaco. Más al fondo, replican, “que se vote”, mientras agitan unos papeles firmados en sus manos. Ese grupo sostiene que en los talleres se votó para que la próxima sede sea la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, históricamente, en los talleres de los Encuentros no se vota, y el mecanismo oficial es el consenso. El argumento abreva la idea de pluralidad, donde ninguna posición está por encima de otra, reconociendo que la opresión de género trasciende otras diferencias políticas. Así ha venido funcionando desde 1985. Por este motivo, las firmas no se tienen en cuenta y se define por la ovación de las presentes. La comisión organizadora consagra a la provincia del Norte, no sin resistencias. En las próximas semanas, quizás el panorama se aclare.

Actualizado 12/10/2016

Oct 12, 2016 | Entrevistas

Paola Salgado Piedrahita es abogada y activista por el derecho al aborto. Feminista y defensora de los derechos humanos. Joven y luchadora. En Rosario, en medio de la Plaza San Martín, punto principal del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), habla con una y otra persona, se pasea entre los puestos de la feria y llega a la radio feminista montada bajo un gazebo y una montaña de cables. Enfrenta el sol tajante con una visera y unos lentes, y toma el micrófono con fuerza para hablarle a las mujeres argentinas mientras, en algún recuerdo no tan lejano, imagina estar frente a sus colegas colombianas. El exilio es nostálgico. Paola aterrizó en Argentina en octubre de 2015, veinte días después de haber salido de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde permaneció detenida, acusada de “terrorista” por su militancia en el Congreso de los Pueblos y su tarea como coordinadora de un programa de salud reproductiva. “Caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía. Me vincularon a un proceso judicial por terrorismo. Hubo una judicialización no sólo policial, sino también mediática”, reconstruye.

¿Desde cuándo te considerás feminista?

Fue en 2005, cuando empezó a hacerse más fuerte la campaña por la legalización del aborto. Ahí comencé a informarme, a reunirme en grupos de estudio y participar de las discusiones. Estudiaba derecho en la Universidad pública y al principio me involucré en organizaciones como activista de los derechos humanos, frente a la realidad que vivíamos en Colombia. Pero en 2005, con el reclamo por el derecho al aborto, decidí vincularme con la lucha feminista.

¿En qué agrupación empezaste a participar?

En estos once años de lucha, he trabajado dos ejes importantes: el aborto legal y la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Empecé con un proyecto de base estudiantil que se llamó Escuela Feminista, y luego participé de la fundación de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que es una red nacional de mujeres campesinas que está en distintas ciudades y que es parte del movimiento social Congreso de los Pueblos. Con la red, la idea fue salir de lo académico y de lo intelectual para aportar al movimiento popular en Colombia y combatir el conflicto armado en el país.

Desde 2005 estás en la campaña por la legalización del aborto, ¿cuánto se avanzó en esta causa?

Por ahora hay tres caudales legalizados: peligro de la vida de la madre, malformaciones o incompatibilidad del feto con la vida y violación sexual. Si bien en los hospitales públicos todavía no se ha logrado implementar la ley como se debe, en Colombia hay prestadores privados legales que brindan la atención médica debida, con un enfoque social que permite a las mujeres más pobres poder acceder, acompañadas de programas estrictos de educación sexual y de anticoncepción. Sabemos que las mayores barreras para un aborto legal y seguro están en el mismo cuerpo médico, porque si bien se modifica la ley, no se modifica la forma de pensar.

¿Cuál era el rol del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del cual estabas a cargo en Bogotá?

El trabajo está en lograr que los profesionales de la salud tengan la mayor claridad posible sobre qué hacer en los casos de aborto, y que entiendan que tienen un rol protagónico para garantizar la vida y la salud de las mujeres. Nosotras los ayudamos a elaborar los protocolos y los apoyamos en el proceso de formación. Como profesionales nosotras tenemos que hacer cumplir la ley, y por eso queremos que los trabajadores de la salud entiendan que somos sus asesoras y sus acompañantes, que queremos que lo hagan bien y que cumplan el rol que tienen que cumplir.

En 2015 tuviste que abandonar la coordinación del Programa, ¿Qué pasó?

Estuve desde el 2013 hasta el 2015. El 8 de julio del año pasado caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía que me vincularon a un proceso judicial por terrorismo, donde hubo una judicialización no sólo policial sino también mediática. Conmigo se llevaron a otras doce personas. Estuvimos en prisión dos meses, y aún sigue el proceso judicial. Tenemos el riesgo de ser condenados a 30 años de cárcel por terrorismo, por haber sido vinculados a una protesta estudiantil en la Universidad Pública. Entre los 13 detenidos hay estudiantes y además personas vinculadas a diversos sectores. La única coincidencia es que todos pertenecemos al Congreso de los Pueblos. Lo que entendemos es que fue una excusa para criminalizar al movimiento».

En 2003 el gobierno de Álvaro Uribe, actualmente principal crítico del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC y líder de la campaña por el “no”, logró que el Congreso aprobara el Estatuto Antiterrorista en Colombia. Este documento modifica cuatro artículos de la Constitución que dejan el camino libre para que unidades especiales de la policía judicial y también fuerzas militares puedan interceptar a los ciudadanos sin previa orden judicial, además de ejecutar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios. En 2006, aún bajo la gestión de Uribe, este documento se formalizó en la ley 1121, por la cual se dictan normas para la “prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”.

Mencionás que uno de los ejes es la violencia contra las mujeres dentro del conflicto armado, ¿A qué te referís?

Cuando la militarización ocupa un pueblo sucede como en las guerras medievales. Llegan a reclamar el territorio a través de la violencia, y con la misma violencia toman el cuerpo de las mujeres. Entonces, la mujer se convierte en un instrumento en disputa por parte de los guerreros. Castigar a las mujeres es igual a castigar al enemigo.

¿Qué pasa con esas mujeres después de las situaciones de violencia?

Para las mujeres que sobreviven de la desaparición forzada de sus familiares queda la marginalidad, la exclusión social y la pobreza. Estas mujeres víctimas de la guerra que son desplazadas de sus territorios, terminan engrosando las redes de prostitución y de explotación en el trabajo doméstico informal.

¿Cómo se puede revertir esta situación?

Lo que hay que hacer es apropiarse de la participación política, de los espacios públicos. Construir la paz en Colombia implica construir transformaciones sociales y duraderas que abran espacio a la voz de las mujeres.

Y ahora que en el referéndum se votó el “no”…

La campaña por el “no” utilizó un discurso misógino y un discurso de discriminación. Nos surge la preocupación de que se construya un modelo ideológico de derecha en el país, que entendemos que nace del miedo de que las mujeres salgamos de la casa a la calle a reclamar, a dejar los lugares tradicionales, y también miedo a que la enseñanza de género en las escuelas pueda transformar en homosexuales a los niños. En definitiva es lo mismo que ocurre en Brasil en el golpe contra Dilma. Si no se transforma el modelo de país, y en esto las mujeres tienen un rol importantísimo, el conflicto armado no va a desaparecer. Hay una frase que tiene que ver con esto y que decimos mucho allá: en Colombia es más fácil armar una guerrilla que armar un sindicato.

El 11 de septiembre del 2015, el Juzgado N°44 declaró que el procedimiento de captura de los trece integrantes del Congreso de los Pueblos era ilegal y que la orden de prisión preventiva no tenía fundamento jurídico, no había argumentos legales. Sin embargo, tanto Paola como los demás continúan relacionados al proceso judicial.

Desde que saliste de la cárcel estás viviendo en Argentina. El exilio, ¿es decisión personal o es decisión política?

Es personal y política. Política porque la situación es complicada de afrontar allá, en especial por una serie de condiciones de riesgo que no vale la pena asumir. Y personal porque fue una recomendación tanto del Congreso de los Pueblos como de los organismos de derechos humanos que nos acompañaron en el proceso. La refrendación de los acuerdos de paz abría una posibilidad para regresar porque la jurisdicción especial de paz incluía algunos beneficios para referentes sociales judicializados que nos daban la posibilidad de regresar. Con el “no” eso queda en el limbo y nos toca seguir esperando.

Actualizado 12/10/2016