Sep 22, 2021 | Comunidad, Novedades

“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.

“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.

Hace aproximadamente tres años, un grupo de jóvenes creó Salvemos Huachi con el objetivo de llevar adelante una campaña social en el pueblo, concientizando principalmente a las juventudes y complementando el trabajo que venía haciendo la Asamblea Jáchal No se toca. Conformada en febrero de 2015, la Asamblea convocó a la comunidad movilizada debido a las actividades de exploración minera en La Ciénaga para la explotación de uranio, área natural protegida por su valor geológico y arqueológico, ubicada a 16 kilómetros del centro de San José de Jáchal, ciudad cabecera del departamento homónimo.

“Con Salvemos Huachi vamos a las escuelas, damos charlas. Antes de la pandemia hacíamos actividades en la plaza, todos los domingos pasábamos proyecciones. También hacemos marchas, notas, juntamos firmas para apoyar a nivel judicial lo que hace la Asamblea pero nuestro foco es más la concientización con distintas actividades en forma personal y a través de las redes sociales para visibilizar todo lo que está pasando acá. A la crisis ambiental se suma la crisis hídrica, “no tenemos una gota de agua”, dice Laredo. “Acá ya hay cortes, a los productores se les han disminuido los días de riego e incluso les han advertido que siembren menos para el año que viene porque va a haber menos agua”. Desde hace varios años distintos sectores y distritos cortan las rutas porque sufren la falta de este recurso primordial para la vida cotidiana y las actividades productivas de la zona, durante días, semanas y hasta un mes entero.

Al mismo tiempo que sigue funcionando Veladero -ya que se extendió su vida útil por al menos 10 años– se gestiona un nuevo megaproyecto de cobre, plata y oro tres veces más grande llamado José María de la empresa Lundin Gold. Ubicado en la cordillera al noroeste de San Juan en el departamento de Iglesia –entre los 3.700 y 5.300 metros sobre el nivel del mar- usaría en promedio 550 litros de agua por segundo y podría afectar su calidad, según figura en los informes de impacto ambiental. Este plan de mina a cielo abierto comenzó a explorar y perforar el área en 2003, y para su explotación, utilizaría el agua de las napas subterráneas.

“Las napas alimentan las únicas cuencas que tenemos acá y la mayoría de los distritos nos alimentamos de pozos de agua porque el agua del río Jáchal, desde lo de Veladero, no se puede consumir más”, dice Laredo. Ante el temor de la comunidad por el panorama ambiental que pronostica José María, han estado elevando notas y denuncias al Ministerio de Minería, al Consejo Consultivo Minero y al Ministerio de Ambiente de la Nación.

Además, por emplazarse dentro del ambiente periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo, la provincia estaría incumpliendo con la Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la actividad minera sobre estas reservas de agua dulce que alimentan las cuencas de San Juan. A su vez, hay un conflicto latente con La Rioja que reclama regalías debido al impacto ambiental que producirá en su territorio y a que hoy se accede a la mina a través de esa provincia, entre otras razones.

Veladero, mina de Oro a cielo abierto, ubicada en la provincia de San Juan.

Sin diálogo

Los vecinos y vecinas de Jáchal no mantienen un diálogo formal con el gobierno provincial ni tampoco fueron convocados a una instancia participativa respecto a este nuevo proyecto ya que la licencia social se limita a la población de Iglesia. Sin embargo, Jáchal se vería afectado ya que las cuencas hídricas alimentan ambos departamentos. Por el momento, sólo hubo reuniones de funcionarios de gobierno, concejales del departamento y proveedores con representantes de la empresa, a puertas cerradas, en busca de apoyo local. Laredo recuerda la llegada de CEOs para dar charlas en el municipio: “Les pasan un listado diciendo que firmen con nombre y DNI, una planilla común como para justificar que ha ido gente a la reunión y esa es la licencia social, pasó con Veladero. Ahora como saben que ya estamos advertidos y en pie de lucha, en el departamento no apareció nadie”.

Salvemos Huachi lleva ese nombre porque en el año 2018 quisieron instalar una minera en la zona aledaña al pozo que alimenta a toda la población de Jáchal y que toma agua del acuífero Pampa del Chañar. “A la gente no le gustó nada cuando se enteraron que la mina quería asentarse en Huachi, saben que es nuestra única fuente de agua. Sobre el río ya están resignados que está muerto pero tocar el acuífero era matarnos. La gente tomó conciencia y salimos todos. Cuando vieron a la gente en la calle el proyecto quedó en pausa. Y seguimos controlando porque no se dio de baja, no nos hemos quedado tranquilos. Tenemos contacto con vaqueanos y pobladores porque el lugar no está tan lejos pero no es fácil el acceso, y cuando podemos, vamos para ver si hay algún movimiento. Es más, hay una obra, un puente en el medio de la nada que es el paso de las maquinarias de la empresa para Huachi”, cuenta Laredo.

Hoy están latentes más de 180 proyectos mineros de una escala menor en toda la provincia aunque la mayoría se encuentra dentro de Jáchal, Iglesia y Calingasta. “Cuando nos enteramos de un proyecto ya tienen aprobada la prospección, exploración, ya hicieron todo”, dice Laredo. Tanto el gobierno departamental como provincial tienen una postura prominera, alineada con los gobiernos nacionales que han favorecido a estas empresas, por ejemplo, estableciendo un tope de regalías y eliminando las retenciones a las exportaciones mineras durante dos años en la gestión de Mauricio Macri o reduciéndolas de manera arbitraria.

“Ellos insisten que con la minería vamos a salir y va a haber desarrollo, trabajo, un montón de cosas pero nos están exponiendo a todos”, afirma Laredo. Las autoridades se escudan en rever las condiciones para el nuevo megaproyecto como el cobro de más impuestos y la mitigación de los efectos ambientales, e incluso proponen que la empresa provea de pozos de agua y del sistema de riego por goteo a los productores y la población en general.

“La gente pasa semanas sin agua y el gobierno no da solución alguna, largan el agua por unos días y le cortan a otro sector, y así. Muchas veces hemos tratado de entablar un diálogo para que se nos tenga en cuenta, no para mediar ni consensuar. Ellos quieren que nosotros tengamos un diálogo para que aceptemos la minería con controles pero no hay un punto medio lamentablemente. Sabemos que los controles no existen y que estamos en un contexto de emergencia hídrica en un pueblo precordillerano semidesértico donde el agua siempre ha sido escaza. Qué casualidad que después de 15 años de megaminería nosotros estamos sin agua”, sostiene la ambientalista jachallera.

¿Cómo se vinculan las empresas mineras con la comunidad? Desde Salvemos Huachi cuentan que su esfuerzo a veces se ve afectado por los recursos que manejan: “Siempre se han involucrado pero a la gente igualmente no le gusta. Desembolsan mucha plata con las instituciones deportivas, con las escuelas, con salones, iglesias, lo que te imagines. Aparte de eso, el gobierno se encarga de hacerles el lobby: aunque no sea con plata de la minería ellos pusieron un foco o asfaltaron una calle y te dicen que lo hicieron con las regalías mineras”, cuenta Laredo.

A lo largo de la provincia, los proyectos mineros son innumerables pero el pueblo está activo y movilizado, defendiendo sus recursos desde las asambleas como lo hicieron y lo hacen en Chubut, Mendoza y Catamarca, territorios que tampoco le dieron licencia social a esta industria.

En defensa «de»

En defensa «de»

El Colectivo Crisis Socioambiental y Despojo del Instituto Tricontinental de Investigación Social, formado por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz, describe en su Cuaderno N° 4 un nuevo ciclo de luchas contra la megaminería. En él escribieron las organizaciones sociales y militantes populares de estas provincias que resisten para transformar las distintas realidades de las comunidades que habitan.

Para Patricia Collado, socióloga de la UNCuyo e investigadora del CONICET, el objetivo de estas experiencias “trasciende la lucha en ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe en el presente o el futuro la forma de vivir que los caracteriza”. ANCCOM habló con José Seoane, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, sobre estas historias recientes. ¿Es posible un modelo alternativo a la narrativa del desarrollo que pone en riesgo la vida? ¿Luchar sirve?

¿Por qué teniendo tanta información y evidencias de lo que genera el extractivismo minero los gobiernos continúan avalándolo?

Tenemos que tener en cuenta que estamos ante corporaciones mineras transnacionales de gran porte que manejan grandes finanzas, que obtienen grandes ganancias de la explotación megaminera en los territorios, incluso producto de los beneficios fiscales sancionados en la Argentina y a nivel provincial. Esos grandes actores transnacionales tienen capacidad de influir y de incidir, e incluso a través de la corrupción, de comprar las representaciones políticas particularmente de los estados provinciales que, en términos de sus capacidades económicas y de gobierno, son ciertamente débiles frente a estas grandes corporaciones. Otra cuestión es la contribución a los recursos locales provinciales que pueden hacer este tipo de actividades económicas. De todas formas el balance es absolutamente negativo. Claramente en el caso de las provincias con más tradición minera, por ejemplo en Bajo de la Alumbrera, el primer gran proyecto megaminero de Argentina de esta fase neoliberal, los resultados en términos sociales son terribles. La provincia no deja de ser una de las más pobres, con un alto nivel de desempleo, con un alto porcentaje de la población debajo de la línea de la pobreza. O sea que el impacto social real en la vida de las poblaciones, en términos de los beneficios prometidos, está por demás ausente.

¿Cómo romper con la dicotomía ambiente–economía que limita el debate a la premisa de que sólo es posible una política de “desarrollo económico” extractivista?

Hay toda una narrativa que afirma la importancia de las actividades extractivas y de ciertos daños “colaterales” sobre el territorio, sobre el ambiente y la naturaleza, en razón del prometido desarrollo económico y social, que es totalmente falaz. Creo que ahí una de las rupturas y de la pérdida de credibilidad de estos discursos tiene que ver con la experiencia en los pueblos. En la medida que llevan adelante una experiencia de sufrimiento, también de frustración en relación con la ausencia de mejora social que implican estos emprendimientos, crece el cuestionamiento y estas falacias muestran toda su falsedad. Por eso las resistencias tan fuertes que están habiendo hoy en las provincias donde se quieren llevar adelante estos proyectos, donde en muchos casos ya ha habido experiencias de este tipo o ha habido grandes movilizaciones rechazando la minería como el caso de Catamarca. El enfrentamiento entre el desarrollo y lo ambiental es una construcción discursiva en una narrativa de los sectores dominantes. En la realidad e incluso en la práctica de estos movimientos, lo social y lo ambiental están profundamente articulados.

¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?

¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?

Hay un movimiento social que las articula. En 2001-2002 se inicia un primer gran ciclo de lucha en la Argentina contra estos proyectos megamineros con la resistencia en Esquel a la implantación de un emprendimiento de explotación de oro que tiene una victoria importante a través de un plebiscito que realiza la comunidad en rechazo. A partir de ahí se generalizan estas experiencias, incluso se construyen marcos de articulación regional y nacional. Fue el periodo de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Ese primer período es el gran ciclo de lucha y de movilizaciones del 2003 al 2010, que incluso conquista leyes importantes como la Ley de Protección de los Glaciares o la Ley de Bosques. Incluso las leyes a nivel provincial, donde siete provincias conquistan regulaciones que prohíben o limitan la megaminería contaminante. Ese ciclo de luchas está retomándose ahora, a partir del 2019, en este nuevo contexto donde estos emprendimientos son empujados por los altos precios de los minerales en el mercado mundial. Lo que los lleva a volver o a poner más énfasis en el desarrollo de sus proyectos y en ese sentido reaparece este ciclo de las resistencias.

Cuál es el horizonte de estos movimientos sociales?

Me parece que uno de los desafíos es cómo poder articular estas protestas y resistencias de las comunidades y de las poblaciones que habitan los territorios donde se asientan los proyectos mineros, con las luchas, las resistencias y las poblaciones de los grandes centros urbanos, que también sufren el impacto de estas políticas que deterioran el ambiente. Cómo articular esta diversidad de luchas que están cuestionando un modelo de desarrollo que implica un deterioro ambiental y social. Por ejemplo en Chubut la resistencia es un movimiento que atraviesa toda la provincia y que articula una diversidad de sujetos, actores y organizaciones muy disímiles, desde las comunidades indígenas hasta los sindicatos de salud y de educación hasta los pobladores, los vecinos de las ciudades o las resistencias más locales. Son comunidades que se levantan no sólo por una preocupación abstracta respecto de la naturaleza o del ambiente sino que están resistiendo, están movilizándose y están llevando también propuestas. Están defendiendo su propia vida, sus propias condiciones de vida. No hay una cuestión ambiental separada de lo social en la emergencia de estos movimientos.

¿Cuál es el camino a trazar para que un modelo alternativo sea posible y se traduzca en la práctica?

Hay respuestas que están formuladas por los propios movimientos, las resistencias contra la megaminería tienen propuestas en sus territorios de desarrollos alternativos, de formas de gestión económica alternativa. En los grandes centros urbanos hay otro tipo de movimientos que hoy están también en el centro de la discusión, por ejemplo los relacionados con la economía popular. Particularmente aquellos de la agricultura familiar, de la pequeña producción agrícola, movimientos territoriales como el MTE [Movimiento de Trabajadores Excluidos] Rural y la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vemos a diario en la escena pública y en las movilizaciones mostrando que hay otra forma de producir alimentos. Incluso para abastecer el consumo de las grandes ciudades, con una producción cooperativa, comunitaria y de carácter agroecológico. Con otra forma de distribuir y de acceder a los alimentos, a menos precio y con más calidad. Es decir, hay un montón de propuestas que podrían ponerse en marcha y que incluso en algunos casos se logran conquistas. Existe toda una variedad de iniciativas legislativas de políticas públicas que están siendo impulsadas por estos movimientos de carácter socio ambiental.

¿Qué dificultades atraviesan estas resistencias?

Aparecen las grandes corporaciones, financiando y apadrinando, vinculadas a los representantes políticos. Eso es una realidad que sucede en todas las provincias donde se llevan adelante estos emprendimientos pero también en otras partes. Las últimas semanas circuló mucha información sobre el peso del lobby que hacen las empresas en el parlamento para garantizar que proyectos como la Ley de humedales o la del etiquetado no prosperen. Estamos ante corporaciones muy poderosas, globales, que han salido victoriosas y gananciosas de todo este proceso de transformaciones neoliberales que lleva varias décadas. Que ha concentrado el dinero y el poder en pocas grandes corporaciones mundiales a despecho de las condiciones de vida de los pueblos. Hay toda una cuestión de poder, de política, que ciertamente es el nudo gordiano a resolver. Tienen una capacidad de influir sobre los gobiernos de forma legal, en el sentido de los aportes que estas actividades pueden hacer al fisco, pero también de forma ilegal, respecto a las contribuciones en el terreno de la corrupción, del bienestar privado que pueden asegurar. Hay lógicas muy perversas de cooptación mercantil de las representaciones políticas y la lógica de la impunidad que construyen estas grandes corporaciones internacionales parece asegurarles estar por fuera de los mecanismos de administración de la justicia.

¿Luchar sirve?

Las movilizaciones y la acción de las comunidades tienen logros: se sancionaron leyes, se pararon proyectos, se pueden conseguir cosas. Por otro lado, respecto del pasado me parece que en la actualidad hay una mayor conciencia social general en las provincias pero también en las grandes ciudades de la importancia de las cuestiones socioambientales. Se ha ganado en una conciencia más socioambiental y es más complejo justificar las destrucciones del territorio de las comunidades a nombre de un desarrollo económico que no se visualiza. Hay una mayor presencia incluso en términos de la opinión pública, de la agenda política y de la agenda mediática.

Sep 15, 2021 | Comunidad, Novedades

Poco antes de las PASO, el miércoles 8 de septiembre Alberto Fernández abrió la “Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático” desde el Museo del Bicentenario. En el encuentro participaron de manera virtual el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; el delegado especial para Medio Ambiente de Estados Unidos, John Kerry; Alok Sharma, presidente de la 26 Conferencia de las Partes (COP26), además de otros gobernantes de la región y autoridades de organismos internacionales.

Poco antes de las PASO, el miércoles 8 de septiembre Alberto Fernández abrió la “Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático” desde el Museo del Bicentenario. En el encuentro participaron de manera virtual el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; el delegado especial para Medio Ambiente de Estados Unidos, John Kerry; Alok Sharma, presidente de la 26 Conferencia de las Partes (COP26), además de otros gobernantes de la región y autoridades de organismos internacionales.

La cumbre fue organizada en Argentina por iniciativa del vicepresidente norteamericano, tras el encuentro que mantuvieron Fernández y Kerry -enviado especial para Medio Ambiente- el pasado 14 de mayo, en Roma. “El momento es ahora”, dijo.

El reloj de la destrucción planetaria no se va a detener si no actuamos», sostuvo Fernández al comienzo del “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas”. Esta vez ninguna de las organizaciones juveniles que buscan cuidar el planeta y motorizan la concientización sobre el tema estuvo en la lista de invitados.

También participaron de manera virtual Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados; Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica; Carolina Schmidt, ministra de Ambiente de Chile; Laurentino Cortizo Cohen, presidente de Panamá; Iván Duque, presidente de Colombia. Pero falto algo que pone nerviosos a los políticos desde el discurso de Greta Thunberg en la ONU, en septiembre de 2019: esa mirada que los incomoda, por tratarse de nuevas generaciones que imponen un cambio cultural.

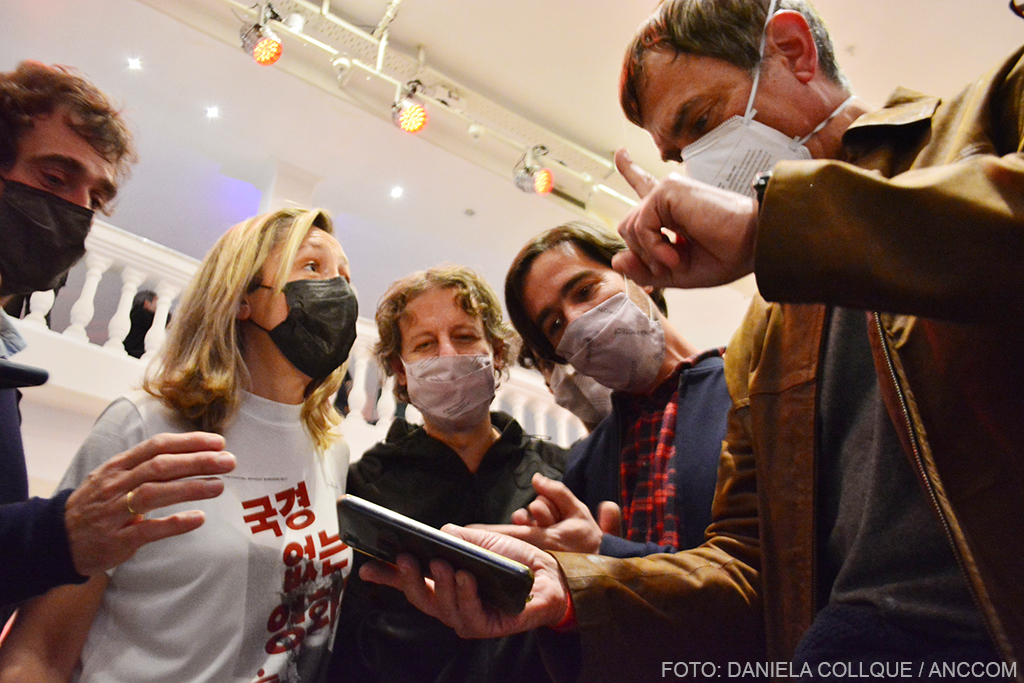

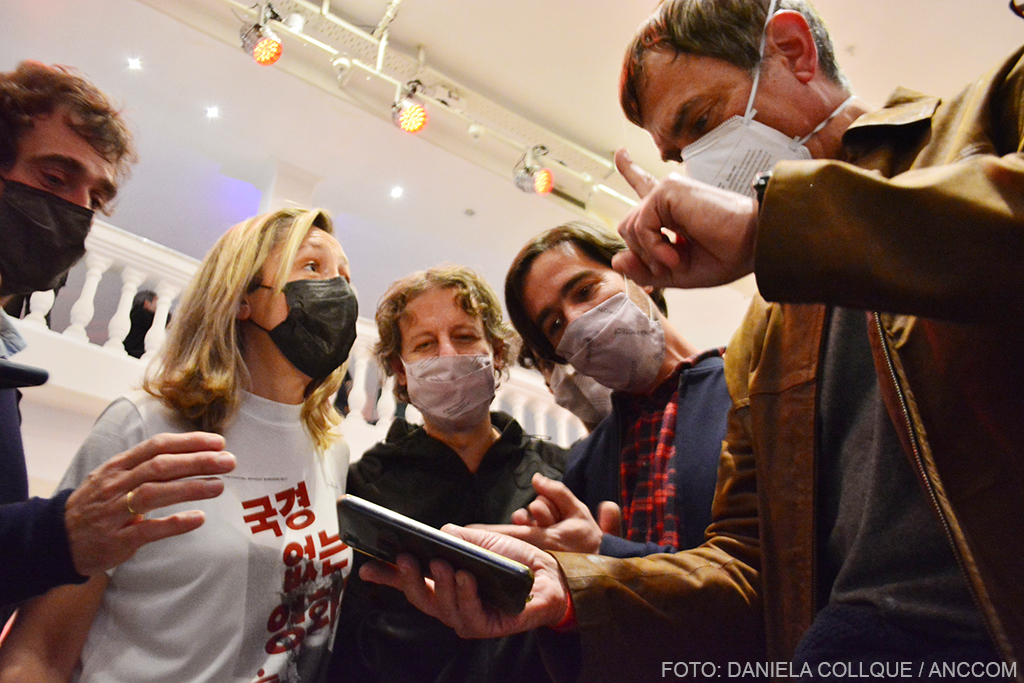

ANCCOM conversó con Cecilia Quaglino, referente de la agrupación Fridays For Future Argentina, quien destacó que “desde lo discursivo todos coincidimos, pero que en la práctica es distinto”.

Fernández destacó la «necesidad de pensar mecanismos innovadores para reconstruirnos mejor». Frente al desafío del cambio climático, sostuvo que el tema es «prioridad» para su gobierno. Al respecto, Kerry sostuvo: “Nunca antes el pueblo ha demandado un esfuerzo mundial de cooperación” y añadió: “Necesitamos un mundo mejor, sano y seguro y a la vez que podamos cumplir con responsabilidades como guardianes a nivel mundial”.

“Desde nuestro punto de vista todos estamos ayudando a unir el mundo. En 2018 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) nos advirtió de que teníamos 12 años para poder implementar decisiones claves. Teníamos un presidente que salió del Acuerdo de París, perdimos 3 años. Tenemos 9 años para tomar decisiones críticas. Los países de las Américas se están uniendo para abordar esta crisis e implementar medidas”, explicó Kerry.

“Tuvimos una reunión excelente. Hablamos del cambio climático y el desafío que se avecina. El presidente -por Alberto Fernández- está muy interesado en ayudar a los países de América Latina y su liderazgo en el asunto climático es bienvenido”, había advertido Kerry en Roma. Ese encuentro se realizó en el marco del seminario “Soñando con un mejor reinicio”, organizado por la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano. Allí también estuvieron presentes el embajador David H. Thorne y los especialistas Jonathan Pershing, Kitty DiMartino, Jennifer Harhigh y la italiana Silvia Giovanazzi.

“Tuvimos una reunión excelente. Hablamos del cambio climático y el desafío que se avecina. El presidente -por Alberto Fernández- está muy interesado en ayudar a los países de América Latina y su liderazgo en el asunto climático es bienvenido”, había advertido Kerry en Roma. Ese encuentro se realizó en el marco del seminario “Soñando con un mejor reinicio”, organizado por la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano. Allí también estuvieron presentes el embajador David H. Thorne y los especialistas Jonathan Pershing, Kitty DiMartino, Jennifer Harhigh y la italiana Silvia Giovanazzi.

La antesala: la Cumbre Climática de las Juventudes en Rosario

Los días 3, 4 y 5 de septiembre se desarrolló en Rosario la “Cumbre Climática de las Juventudes”. Participaron jóvenes de todo el país para abordar temáticas vinculadas con la crisis climática y ecológica, y elaborar un documento donde se generan recomendaciones para la COP26, que este año se realizará en Glasgow. En esta ocasión, el evento que impulsa Naciones Unidas estuvo a cargo del movimiento Fridays For Future Argentina. El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la directora Nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell, viajó a Rosario.

«El cambio climático también interpela cómo somos y ejercemos nuestro rol de ciudadanas y ciudadanos. Espacios como los que se generaron acá fortalecen ese rol que cada una tiene. Porque los cambios que necesitamos son profundos, tienen que hacerse rápido y comenzar urgentemente, porque no hay opciones y nos vamos quedando sin tiempo. Y en el camino, nos tenemos que asegurar que nadie quede atrás», destacó Mitchell.

Sobre la ausencia de las juventudes en el Museo del Bicentenario, Eco House, una ONG que se dedica a la educación, política, economía y voluntariado para la sostenibilidad, lamentó en su cuenta de Instagram que “la juventud de América no fue invitada a participar de este acto, a pesar de ser los futuros responsables de las decisiones en cuanto a cambio climático que los representantes de hoy decidan”. Más aún, presentaron una petición la cual fue rechazada.

Sobre la ausencia de las juventudes en el Museo del Bicentenario, Eco House, una ONG que se dedica a la educación, política, economía y voluntariado para la sostenibilidad, lamentó en su cuenta de Instagram que “la juventud de América no fue invitada a participar de este acto, a pesar de ser los futuros responsables de las decisiones en cuanto a cambio climático que los representantes de hoy decidan”. Más aún, presentaron una petición la cual fue rechazada.

Al respecto, Cecilia Quaglino, sostuvo que la labor de Fridays for Future Argentina, al igual que en caso de otras organizaciones, es “un trabajo muy territorial” y, alertó que “lo ambiental tiene que ser trascendental. Necesitamos un planeta habitable”. En ese sentido, Quaglino celebró el encuentro de Rosario. “Estamos conformes y agradecidos -añadió-. Tuvo un alcance federal, vinieron jóvenes de todo el país”.

Informe cambio climático: “Código rojo para la humanidad”

Según el último informe de situación del panel de expertos vinculados a la ONU sobre el cambio climático, el calentamiento global es peor y más rápido de lo temido.

El IPCC responsabilizó al ser humano por estas alteraciones y advirtió que “no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Ejemplo de ello fueron las altas temperaturas registradas en Italia, donde superó los 48 grados centígrados. En Calabria, las llamas amenazan el geoparque de Aspromonte, reconocido por la Unesco, un conjunto de montañas, cordilleras y mesetas de casi 2.000 metros de altura.

«Estabilizar el clima precisará de una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad de carbono», sostuvo la copresidenta del grupo de expertos que elaboró la primera parte de esta evaluación del IPCC, Panmao Zhai.

El planeta ya alcanzó una suba de 1,1ºC y empieza a constatar sus consecuencias: fuegos que arrasaron el oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía, diluvios que inundan Alemania o China y termómetros que rozaron los 50ºC en Canadá.

De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de noviembre, el representante de la ONU, António Guterres, destacó tres ámbitos esenciales en los que deben centrarse los países: el objetivo de temperatura media global (1,5°C) y la promesa de alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050, el avance en la resiliencia y las acciones de desarrollo para cumplir la agenda solidaria. Al respecto, Guterres sostuvo: “los compromisos de reducción de emisiones de los países deben reflejarse en sus sistemas normativos. El uso del carbón debe eliminarse para 2030 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en 2040 en los demás países”.

En relación a esto, el presidente designado para la COP26, Alok Sharma, sostuvo “la hora de hablar ya pasó, y lo que necesitamos es acción; acción para reducir las emisiones a nivel global y proteger a las personas y la naturaleza del cambio climático; y acción para tomar los beneficios que ofrece pasar a economías verdes y resilientes”.

Por cierto, John Kerry ocupa el primer lugar en la sucesión de Joe Biden, como Jefe del Departamento de Estado. En la práctica es algo así como un vicepresidente. Está casado con Teresa Heinz Kerry, dueña de una de las multinacionales más importantes, que nunca dejan de lado a los jóvenes al momento de vender ketchup, pickles y mayonesas.

Sep 13, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Las PASO dieron lugar a que politólogos y analistas dieran su opinión sobre resultados que sorprendieron o impactaron a más de uno. “Los resultados no fueron una sorpresa, pero si lo fue su dimensión. Suponíamos y veníamos midiendo tendencias en las encuestas e investigaciones que el resultado iba a ser así para la Cámara de Senadores, pero pensamos que para Diputados la cosecha iba a ser un poco mejor, sobre todo en Provincia de Buenos Aires”, sostiene Paola Zuban, politóloga e investigadora de opinión pública y partidos políticos.

Las PASO dieron lugar a que politólogos y analistas dieran su opinión sobre resultados que sorprendieron o impactaron a más de uno. “Los resultados no fueron una sorpresa, pero si lo fue su dimensión. Suponíamos y veníamos midiendo tendencias en las encuestas e investigaciones que el resultado iba a ser así para la Cámara de Senadores, pero pensamos que para Diputados la cosecha iba a ser un poco mejor, sobre todo en Provincia de Buenos Aires”, sostiene Paola Zuban, politóloga e investigadora de opinión pública y partidos políticos.

El bunker de Frente de Todos de La Plata comenzó con unos festejos esperanzadores hasta las nueve de la noche cuando empezaron a publicar los resultados provisorios. Luego del discurso del ministro del Interior Wado de Pedro y con el 60% de las mesas escrutadas, esos festejos desaparecieron y comenzaron las preocupaciones. Los resultados no solo se dieron con una sorpresiva rapidez, sino que también la contundencia de los guarismos, que no tuvieron demasiado cambio hacia la medianoche, descolocó las previsiones de las encuestas. Sin duda, la jornada de ayer dio mucha tela para cortar, como así también generó incertidumbre sobre lo que pasaría tanto en noviembre como en las elecciones presidenciales del 2023.

Habiendo ganado en 17 provincias, Juntos por el Cambio se declaró como el ganador indiscutido de la noche, con números impensados en jurisdicciones donde el peronismo era siempre la primera opción, como en el caso de Santa Cruz o la Provincia de Buenos Aires. Según Zuban, los errores no fueron solamente de gestión, sino que también hubo errores políticos en el armado de la campaña: “Los candidatos del oficialismo fueron puestos a dedo por Alberto Fernández, fueron candidatos que además no fueron consensuados con el resto de los espacios políticos que componen la coalición, no hubo internas en el espacio oficialista y esto resintió mucho en la militancia y el peronismo, sobre todo en Provincia de Buenos Aires”. Al parecer, el poco mutuo consentimiento dentro del partido también fue un condimento que afectó en los resultados finales de ayer.

Habiendo ganado en 17 provincias, Juntos por el Cambio se declaró como el ganador indiscutido de la noche, con números impensados en jurisdicciones donde el peronismo era siempre la primera opción, como en el caso de Santa Cruz o la Provincia de Buenos Aires. Según Zuban, los errores no fueron solamente de gestión, sino que también hubo errores políticos en el armado de la campaña: “Los candidatos del oficialismo fueron puestos a dedo por Alberto Fernández, fueron candidatos que además no fueron consensuados con el resto de los espacios políticos que componen la coalición, no hubo internas en el espacio oficialista y esto resintió mucho en la militancia y el peronismo, sobre todo en Provincia de Buenos Aires”. Al parecer, el poco mutuo consentimiento dentro del partido también fue un condimento que afectó en los resultados finales de ayer.

Para el sociólogo y analista político Ricardo Rouvier “el voto a la derecha o el voto a la izquierda es un voto programático. Este domingo no votaron a Macri ni al PRO, votaron enojados contra el Gobierno, entonces lo toman como una opción. ¿Quién me sirve para castigar al Gobierno? La alianza opositora, capaz que dentro de dos años a lo mejor lo abandonan”. , a estas declaraciones agrega: “Es un paso para la derrota en noviembre y en 2023, pero también puede no ocurrir, por supuesto, porque ese 15 y 18% fluctúa, pero no por un partido de derecha, sino que fluctúa por un castigo a la gestión. A la gestión de Macri ya se la castigó, ahora se castiga a la de Alberto Fernández”.

El show que se volvió realidad

Mas allá de los resultados principales, hubo un personaje que resaltó en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Con sus videos de campaña casi cinematográficos, los 13 puntos obtenidos por el líder de Libertad Avanza, Javier Milei, sorprendieron. “Estas elecciones de medio término –comentó Zuban- son propicias para que emerjan estas fuerzas marginales en el sentido de que tienen una porción del electorado muy pequeña basado en el voto bronca y antisistema, pero que después cuando van a elecciones generales se diluyen”. Para Ricardo Rouvier “no hay avance de la derecha, hay castigo al Gobierno. No está avanzando un partido de la derecha en particular. La sociedad no se vuelve de derecha, la sociedad te castiga por la mala gestión.”

Al parecer, el partido de Libertad Avanza propone formulas económicas fáciles de entender para la gente, formulas que parecen sencillas de aplicar pero que cuando tienen que ponerse en practica son un poco inviables: “Tienen la irresponsabilidad de hablar desde un lugar en el cual nunca han gestionado, y si tienen la oportunidad de gestionar tendrán que explicar porque las fórmulas tan simples que ellos plantearon no son tan simples. Siempre es mucho más fácil ser oposición y antisistema, siempre es mucho más fácil vociferar desde la bronca. Además, es muy efectivo, claramente hay una porción del electorado que está muy enojada con la política tradicional y muy enojada con las recetas económicas tanto de un lado como del otro”, sostiene Zuban.

Al parecer, el partido de Libertad Avanza propone formulas económicas fáciles de entender para la gente, formulas que parecen sencillas de aplicar pero que cuando tienen que ponerse en practica son un poco inviables: “Tienen la irresponsabilidad de hablar desde un lugar en el cual nunca han gestionado, y si tienen la oportunidad de gestionar tendrán que explicar porque las fórmulas tan simples que ellos plantearon no son tan simples. Siempre es mucho más fácil ser oposición y antisistema, siempre es mucho más fácil vociferar desde la bronca. Además, es muy efectivo, claramente hay una porción del electorado que está muy enojada con la política tradicional y muy enojada con las recetas económicas tanto de un lado como del otro”, sostiene Zuban.

El mensaje para todas y todos

Según los analistas, el mensaje para oficialismo fue claro: la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia no alcanzó para confiar por segunda vez en las elecciones legislativas y las campañas electorales tampoco ayudaron. Según la politóloga Zuban, las campañas electorales no tenían propuestas porque no se escuchó a la ciudadanía y sus demandas. “Las mejoras macroeconómicas en términos de reactivación económica e industria, no se traducen al bolsillo de la gente a fin de mes. Hoy la gente está más preocupada por el desempleo y la inflación”, recuerda. Pero, según el discurso del Presidente ayer al cierre de las elecciones, en el bunker de Frente de Todos, el voto fue un mensaje de demandas que fueron entendidas y se buscará corregir y hacer lo que no se haya hecho.

El mensaje también fue para la coalición de Juntos por el Cambio ya que todos los candidatos apoyados por el ex presidente Mauricio Macri perdieron en las elecciones internas. “Las dirigencias tradicionales ya no están dando respuesta y la gente está buscando alternativas en dirigentes nuevos. La oposición necesita una renovación, necesita lideres nuevos y un recambio generacional”, opina Zuban.

El mensaje también fue para la coalición de Juntos por el Cambio ya que todos los candidatos apoyados por el ex presidente Mauricio Macri perdieron en las elecciones internas. “Las dirigencias tradicionales ya no están dando respuesta y la gente está buscando alternativas en dirigentes nuevos. La oposición necesita una renovación, necesita lideres nuevos y un recambio generacional”, opina Zuban.

En definitiva, el pueblo se hizo escuchar y de una manera muy clara y contundente, el voto sigue siendo la herramienta más poderosa de los ciudadanos y ayer resonó como nunca.

Sep 7, 2021 | Vidas políticas

Después de 20 años de ocupación militar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano, seguido por las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ubicado en el corazón de Asia, Afganistán representó históricamente un terreno de disputa entre las distintas potencias, debido, principalmente, a su estratégica posición en el mapa. De este último conflicto entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se desprende el origen de la organización talibán, que ahora gobierna por completo el país e impone la ley islámica, a pesar de los intentos occidentales fallidos de instaurar una democracia.

Después de 20 años de ocupación militar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano, seguido por las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ubicado en el corazón de Asia, Afganistán representó históricamente un terreno de disputa entre las distintas potencias, debido, principalmente, a su estratégica posición en el mapa. De este último conflicto entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se desprende el origen de la organización talibán, que ahora gobierna por completo el país e impone la ley islámica, a pesar de los intentos occidentales fallidos de instaurar una democracia.

“El problema de este tipo de sociedades es que no están acostumbradas a vivir en democracia o en libertad, porque siempre han estado dominadas o luchando por alguien”, señala Emilio Rufail, docente especialista en Estudios Árabes e Islámicos y director del Observatorio de Medio Oriente de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Y aclara: “No es que esta gente no tenga una cultura política, sí la tiene y bastante articulada, lo que pasa es que es muy diferente a la nuestra. En Afganistán hay muchos problemas sectarios”. La multiculturalidad –la existencia de distintas etnias– sumada a la religión y las costumbres, hace difícil establecer un acuerdo social que no involucre las armas.

“Gran parte de los afganos van a seguir pidiendo la intervención de Estados Unidos”, sostiene Ezequiel Kopel, periodista experto en Medio Oriente. “La sociedad afgana cambió, como también el mundo, y los talibanes tienen que mostrar otra cara ante sus vecinos”. La pregunta del millón es qué sucederá con las mujeres, al aplicarse una ley islámica fundamentalista y una lectura del Corán que Rufail caracteriza como “antojadiza”. A pesar de la intervención, los talibanes siempre controlaron una parte del territorio en Afganistán y el dominio en esas zonas fue con mano de hierro, pero Kopel subraya que “una cosa es controlar territorios como grupo insurgente y otra es controlar un país”.

Entre 1979 y 1989, los soviéticos ocuparon Afganistán y este hecho trajo aparejado uno de los mayores problemas de refugiados del siglo XX. Kopel cree que volverá a repetirse, estallando probablemente en 2022. “Todos los países intentan que otro sea la contención de la llegada de refugiados afganos, sobre todo si el talibán muestra esa cara violenta que muchos esperan. Estados Unidos, luego de la ocupación, tiene un deber moral. Pero la responsabilidad no es sólo de los estados occidentales, sino de todos”, concluye.

Rufail coincide en el drama humanitario que se avecina, pero afirma que era algo previsible: “Hace una década, en la lista de refugiados, estaban los sirios a la cabeza, pero muy cerca de la cantidad de sirios venían los afganos, porque la mayor parte del país estaba tomada por los talibanes. Ahora le prestamos atención porque sucede de una manera brutal, pero para los que estudiamos estas cuestiones no nos sorprende”.

Ruta de la seda

¿Cómo logró financiarse la organización talibán durante los veinte años de intervención estadounidense? Convirtiéndose en uno de los principales productores de adormidera y exportando sus derivados, entre ellos, el opio y la heroína. Antes de la intervención de Estados Unidos, los jefes talibanes prohibieron el narcotráfico, una de las actividades más lucrativas que tenían. Sin embargo, luego de 2001, se reapropiaron de la producción de drogas: “Controlando ese tipo de actividades ilegales han logrado financiar esta guerra”, opina Rufail.

A pesar del negocio del narcotráfico, la potencial fuente de riquezas de Afganistán se encuentra bajo tierra, en forma de importantes reservas mineras y petrolíferas. La República Popular China ya ha puesto el foco en negociar acuerdos con los talibán para invertir en la extracción de estos recursos y además consolidar el vínculo entre países. A cambio, la relación diplomática exige que regulen los niveles de violencia, sobre todo, con su propia sociedad civil. “Asia es hoy el corazón del mundo, la mayor parte del mercado mundial. Entonces, que allí haya conflictos, no es una buena señal para el clima de negocios. Si bien la presencia de Estados Unidos no era simpática para muchos países, traía una especie de status quo. Ahora hay que mirar cómo eso se rediseña, con los rusos y los chinos buscando sacar mayor tajada de esto”, señala Rufail.

A pesar del negocio del narcotráfico, la potencial fuente de riquezas de Afganistán se encuentra bajo tierra, en forma de importantes reservas mineras y petrolíferas. La República Popular China ya ha puesto el foco en negociar acuerdos con los talibán para invertir en la extracción de estos recursos y además consolidar el vínculo entre países. A cambio, la relación diplomática exige que regulen los niveles de violencia, sobre todo, con su propia sociedad civil. “Asia es hoy el corazón del mundo, la mayor parte del mercado mundial. Entonces, que allí haya conflictos, no es una buena señal para el clima de negocios. Si bien la presencia de Estados Unidos no era simpática para muchos países, traía una especie de status quo. Ahora hay que mirar cómo eso se rediseña, con los rusos y los chinos buscando sacar mayor tajada de esto”, señala Rufail.

“Rusia y China buscan moderar a Afganistán para que no sea un foco de conflicto en el oeste de China –con la que comparte frontera– y en Rusia, donde hay mucha población musulmana. No quieren que los talibanes alimenten el fundamentalismo musulmán”, destaca Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Tanto Rusia como China buscan mejorar el vínculo euroasiático y avanzar en una suerte de nueva ruta de la seda, integrando a Afganistán. En 2001, un par de meses antes de la ocupación estadounidense, fue creada la Organización de Cooperación de Shangai, que reúne a países de Asia y Europa. Actualmente, la organización ha crecido mucho y es vista por Occidente como una “OTAN paralela”, asegura Merino, provocando la alarma en Occidente.

De Kabul a Latinoamérica

Según Merino, nuestra región se encuentra en una tensión dentro del nuevo mundo multipolar, donde potencias contrahegemónicas como China ganan posiciones, mientras que Estados Unidos experimenta un proceso de declive relativo. Con énfasis en este último término, Merino explica que el cambio no es absoluto ni catastrófico, sino que se acomoda a otro mapa de poder: “Es una situación de disputa y de puja, que abre distintas perspectivas y escenarios”.

La nueva política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica –Argentina incluida– busca recomponer el diálogo que fue dañado por el ex mandatario Donald Trump, y generar negociaciones a cambio de posiciones: “Van a tratar de retomar una hegemonía en el sentido de la palabra, que no sólo es poder y fuerza, sino también generar consenso. El tema es si lograrán hacerlo, porque hay muchos incentivos en la región para ir hacia otras direcciones”. Rusia y China pugnan por incorporar en la nueva ruta de la seda a países de América Latina. Incluso se prevé el ingreso de Argentina, ya que el país cuenta con una alianza estratégica e integral con el gigante asiático, algo que es visto por Washington como «una amenaza”, en palabras de Merino.

La nueva política exterior de Estados Unidos con Latinoamérica –Argentina incluida– busca recomponer el diálogo que fue dañado por el ex mandatario Donald Trump, y generar negociaciones a cambio de posiciones: “Van a tratar de retomar una hegemonía en el sentido de la palabra, que no sólo es poder y fuerza, sino también generar consenso. El tema es si lograrán hacerlo, porque hay muchos incentivos en la región para ir hacia otras direcciones”. Rusia y China pugnan por incorporar en la nueva ruta de la seda a países de América Latina. Incluso se prevé el ingreso de Argentina, ya que el país cuenta con una alianza estratégica e integral con el gigante asiático, algo que es visto por Washington como «una amenaza”, en palabras de Merino.

Para el investigador, la retirada de Estados Unidos y el ascenso de los talibán son un síntoma más de la crisis de hegemonía y del deterioro del neoliberalismo financiero. Su impacto en América latina choca con los esfuerzos de la región de avanzar como polos de poder emergentes y autónomos de Estados Unidos, a través del desarrollo de fuerzas productivas propias. “América Latina está en tensión entre una situación que genera más oportunidades para avanzar en este mundo multipolar con un proyecto autónomo de desarrollo, y las condiciones son cada vez más propias en ese sentido, o una subordinación y mayores presiones de Washington para mantener su hegemonía en la región”.

Según Merino, tanto la pandemia como la gran crisis a largo plazo que el mundo atraviesa, agudizó las tendencias de deterioro de Occidente y Estados Unidos. “No hay condiciones para la construcción de una hegemonía estadounidense, en todo caso lo que hay que observar es cómo Estados Unidos se va a plantar en este nuevo escenario o qué estrategia va a trazar para frenar su declive relativo y disputar contra sus adversarios”. En todo caso, faltan años para que se reconstruya una nueva hegemonía mundial. Y aún queda atravesar períodos de crisis, de disputas, de fuertes antagonismos e insubordinación de las periferias, como América latina.

Sep 1, 2021 | Comunidad, Novedades

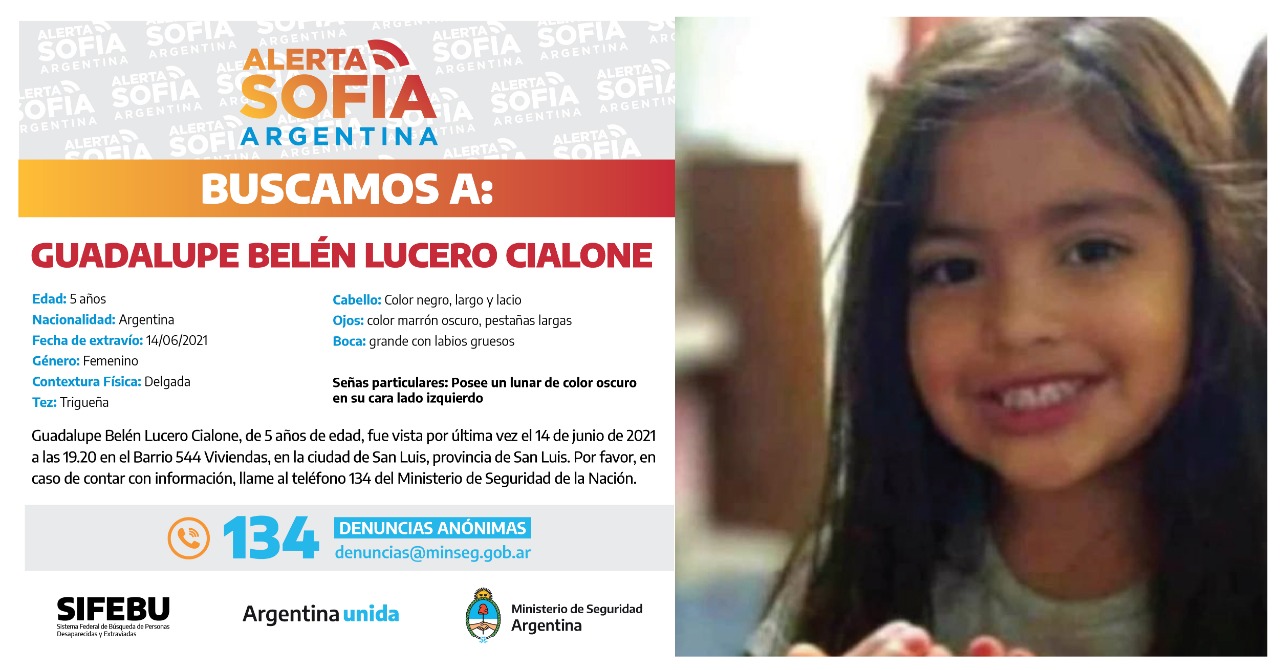

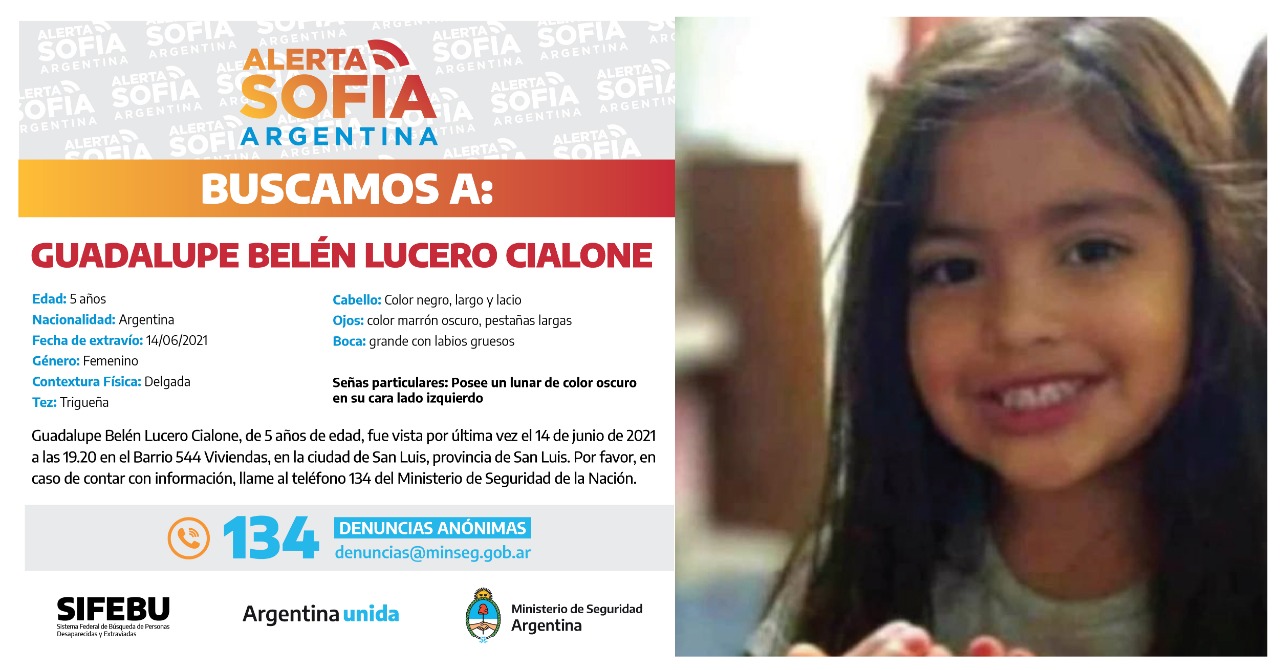

Guadalupe Lucero se encuentra desaparecida desde el 14 de junio.

¿Cómo funciona el “Alerta Sofía»? ¿Cuándo se utiliza?¿Cuántos casos llegan a los medios de comunicación?, son algunas incógnitas que surgen al iniciar la búsqueda de un chico o chica perdido. Actualmente, se reciben entre cuatro a cinco denuncias diarias.

La ONG Missing Children Argentina (MCA) colabora con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad haciendo un seguimiento de las instancias jurídicas e investigativas de las desapariciones registradas. Ofrecen orientación a las familias y colaboran en la difusión de casos a través de los medios de comunicación. Trabajan en red con instituciones públicas y privadas. Desde el 2020, Ana Rosa Llobet preside la organización. En diálogo con ANCCOM cuenta cómo participan de las búsquedas. “El programa Alerta Sofía cuenta con una comisión integrada por el Ministerio de Seguridad, la Procuración General de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. También, colaboran el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), otras fuerzas federales de Seguridad, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina, y la ONG Missing Children”, explica..

Uno de los casos más resonantes en que se activó fue el de Guadalupe Lucero, que tiene 5 años y se la vio por última vez el 14 de junio, en la capital de San Luis. Apenas se puso en marcha el protocolo de acción con más de 400 policías provinciales, se sumó sin éxito el sistema de Defensa San Luis Solidario, los Bomberos Voluntarios y la Policía Montada. Tras más de tres meses del hecho, la familia realizó una convocatoria nacional. Además de compartir sus fotos en las redes. Habilitaron un grupo en Facebook denominado «Un país por Guadalupe», que cuenta con 8.000 miembros. Desde la red social piden que no dejen de compartir su foto y qué ¡No se olviden de Guadalupe!. Missing Children también participa en la campaña, principalmente, con la difusión de la imagen.

El nombre del programa remite a Sofía Herrera, una niña que desapareció en Tierra del Fuego. Salió a compartir un día de campo con sus padres y amigos pero nunca más se la vio. El Alerta es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad. No se dispara de forma cotidiana porque busca el impacto mediático más fuerte. “Es utilizado en casos de extrema peligrosidad. Cuando hay sospecha de que son sustraídos por un adulto y se encuentran en un grado extremo de vulnerabilidad”, explicó Llobet y agrega: “Desde 2019 se ha activado solo tres veces en nuestro país. Esto hace que el impacto que produce redunde en beneficio de la búsqueda y que no pierda eficacia si se produjera cotidianamente. Para activarse se necesita el pedido del juez de la causa y de la comisión que evalúa la necesidad de urgencia. MCA participa en esta evaluación”.

Antecedentes “conocidos”

Antecedentes “conocidos”

Sofía Herrera y sus padres habían llegado en dos autos a un camping situado en el km 2893 de la Ruta Nacional 3. El lugar es un paraje casi desértico. Con un rectángulo de 15 hectáreas cercado por alambres de un metro de altura y, el primero, de púas. Sofía se separó por unos instantes y desde entonces nadie volvió a saber de ella.

Tenía tres años cuando la vieron por última vez. En 2020, un perito dibujante experto en reconstrucciones faciales, realizó la imagen actual de Sofía. Está simula cómo se vería la niña al tener 16 años.

En marzo de este año se encendió el protocolo otra vez. “M”( letra identificatoria que resguarda a la menor) es la niña de 7 años buscada intensamente durante tres días. Un hombre se la llevó en bicicleta. Gracias al rastreo de cámaras de seguridad y el aporte de varios testigos, lograron identificarla. El recorrido fue desde Villa Lugano hacia la zona oeste del conurbano. Fue hallada en la ciudad de Luján junto a su captor, que se encuentra detenido.

“Generalmente, los casos que logran mayor difusión tienen que ver con una situación de peligrosidad. Como el caso de Guadalupe. Su corta edad y las circunstancias en que se perdió conmocionan a la comunidad y logra una inmediata repercusión mediática. En otros, que, ciertamente, también se corresponden con situaciones de riesgo, sólo trascienden a través de los medios de los que disponemos en MCA y algunos organismos oficiales”, indica Llobet.

La madre de la niña Sofía Herrera desaparecida en Tierra del Fuego en 2008.

La población más vulnerable

“Un altísimo porcentaje es encontrado. Nuestra tarea termina cuando recibimos la noticia certera de que fue hallado. Sostenemos las búsquedas, a través de los años, hasta que eso sucede. Las familias agradecen enormemente que sigamos publicando las fotos y mantengamos la esperanza de encontrarlos. Hacemos el seguimiento de todos los casos. Nos comunicamos periódicamente aún cuando el buscado o la buscada haya alcanzado la mayoría de edad”, porque MCA sólo se ocupa de búsquedas. De los niños y adolescentes que son buscados por la ONG, más del 95 por ciento aparece.

“Lamentablemente sabemos que son muchísimos los niños y niñas que se pierden en nuestro país y no recibimos la información. Actualmente, tenemos alrededor de cien búsquedas y este número varía cotidianamente. Tenemos cuatro o cinco denuncias diarias. La mayoría se ven reflejadas en nuestra página y a través de las imágenes que mostramos. En otros casos nos falta la foto o la autorización correspondiente para su difusión”, prosigue Llobet.

Durante la pandemia, tras el Decreto 297/2020 que estableció el ASPO, MCA recibió una menor cantidad de denuncias. “No podemos asegurar si hubo menor cantidad de chicos y chicas perdidos porque como se dificultaba la presentación en comisarías, desconocemos si fue un factor o no”, agrega.

“En este momento -continúa- , las denuncias que recibimos corresponden al promedio habitual. La comunidad debe estar alerta y si sabe o ve algo deber aportar información para encontrar a los niños. A veces el mismo menor ve la difusión de su foto y ayuda a que vuelva a contactarse con sus allegados. Esto es cuando se trata de alejamientos voluntarios. Sostenemos la importancia de difundir la imagen del buscado o buscada. Como también evitar que siga circulando una vez que se lo encuentra porque la exposición pública vulnera su intimidad”.

Piden el compromiso y la empatía de todos.“Pensamos que si cada uno de nosotros se compromete con acciones muy simples, se acrecientan las posibilidades de éxito en cada búsqueda. Ese compromiso es llamar, brindar información y más si son datos que puedan servir. Nuestro lema es «Gracias por prestarnos tus ojos». De eso se trata. Abrirlos y tomarse el tiempo para concretar ese llamado que puede ayudar a que un niño o una niña vuelva a estar con su familia o con quienes lo cuidan y lo quieren. Afortunadamente todavía hay muchísima gente que lo hace”, concluye Llobet.

“Día Internacional de los Niños Desaparecidos”

El 25 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Niños Desaparecidos desde 1998 gracias a una iniciativa conjunta del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) y el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos (NCMEC). En 2001 se extendió por todo el mundo. MCA participa de esta campaña con el lema: “Nunca pierdas la esperanza. Nunca dejes de buscar”.

Los países que integran esta red se conectan y comparten información acerca de los niños desaparecidos con el objetivo de hacer más efectivas las investigaciones. Llobet cuenta que: “Apostamos a la eficacia de la difusión de la foto de quien estamos buscando. Sea por facturas de servicios de muchas empresas que nos ofrecen esa posibilidad o en marcas comerciales que incluyen sus productos: cajas de leche, packaging de alimentos, etc. Otras se hacen a partir de pantallas led que se avienen a colaborar. Siempre estamos anexando nuevas empresas para una difusión más intensa a lo largo y ancho del país”.

Además de las redes sociales oficiales: Facebook, Instagram y Twitter. “Decimos «Gracias por compartir», en referencia a cada usuario y usuaria que comparte la información y nos sirve de gran ayuda”, cierra la presidenta de la ONG.

¿Dónde pedir ayuda?

¿Dónde pedir ayuda?

“Lo primero es realizar la denuncia al 911(sistema de emergencia). La misma debe ser tomada de manera inmediata si un menor se ausenta de un hogar. Insistir en que se realice y de ningún modo esperar 24 horas. En caso de que no se la tomen, dirigirse a la Fiscalía de turno donde la podrán radicar. El siguiente paso es comunicarse con nosotros ,que les iremos indicando cómo proceder y de esa manera subir de inmediato la búsqueda a nuestra página y redes de comunicación”, detalla la presidenta de MCA.

También, “intervenimos a partir de denuncias que recibimos en nuestra casilla de mail info@missingchildren.org.ar sea de comisarías o de particulares. O de nuestro teléfono 0800 333 5500. Contamos con varios canales de difusión. Además estamos atentos a los medios y a partir de alguna información periodística nos contactamos directamente con las familias en búsqueda”, refuerza.

Otro sitio que actúa en las 23 jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME). Fue creado en 2003 por la Ley 25746 y funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Es una base de datos sobre menores de quienes se desconoce el paradero. O que se encuentran en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación. El RNIPME tiene como objetivo centralizar y entrecruzar la información de todo el país. Se ingresa por medio del portal oficial www.argentina.gob.ar.

En está página aparece una nómina de fotos, con datos personales y lugar donde fue visto por última vez. Descripciones físicas y de vestimenta de niños, niños, niñas y adolescentes. También el nombre de la autoridad Interviniente en el caso.

Brindan la línea 142 gratuita y en el sitio indican que “si se extravía un niño, niña o adolescente, o tenés datos que ayuden a encontrar a uno, recibimos tu llamado las 24 horas. También podés comunicarte al 0800-122-2442 o escribir al correo electrónico juschicos@jus.gov.ar “, reza la campaña de concientización.

“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina.

“La situación en San Juan es bastante grave», cuenta Eliana Laredo, vecina de Jáchal e integrante de la asamblea Salvemos Huachi.»Ya es de público conocimiento que tenemos un megaproyecto minero desde el 2000 que es Veladero de Barrick Gold. Por distintas situaciones, en el 2015 nos levantamos como pueblo y surgió la idea de crear una asamblea. No tardamos mucho en conformarla porque en septiembre de ese mismo año ocurrió el derrame en Veladero. Y a pesar de las luchas en la justicia, en lo social, aquí seguimos luchando en la calle y concientizando”, cuenta la militante sanjuanina. ¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?

¿De qué manera se conectan estas historias de lucha en el país?