Jun 9, 2021 | Culturas, Novedades

Las pandemias y epidemias han transformado a la humanidad entera. Las sociedades y las culturas progresaron y trascendieron, aprendieron una de la otra. Hábitos y costumbres se establecieron y evolucionaron. La cuestión de este tipo de enfermedades globales es un tema que poco se aborda en los libros tradicionales de historia. Juan Manuel Carballeda muestra algunas pistas, como la de seguir las rutas marítimas comerciales para casos como la peste negra.

Las pandemias y epidemias han transformado a la humanidad entera. Las sociedades y las culturas progresaron y trascendieron, aprendieron una de la otra. Hábitos y costumbres se establecieron y evolucionaron. La cuestión de este tipo de enfermedades globales es un tema que poco se aborda en los libros tradicionales de historia. Juan Manuel Carballeda muestra algunas pistas, como la de seguir las rutas marítimas comerciales para casos como la peste negra.

Carballeda se recibió de Biólogo en 2010, hizo un doctorado en esa misma especialidad enfocado sobre virus en aves. Más tarde, realizó un postdoctorado para entender y combatir el dengue. Investiga y ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Es investigador asociado del CONICET.

En cuanto a sus trabajos, Carballeda explica cómo cambió su dinámica laboral: “Durante la pandemia reconvertimos todo el laboratorio y lo que estamos haciendo en la Universidad de Quilmes es buscar trazas o restos de coronavirus en aguas residuales. Cambiamos de investigación para ponernos con la pandemia”.

Algo poco habitual en el campo científico es su gusto por la divulgación. Carballeda es la excepción que confirma la regla, creciendo cada vez más en el área de la comunicación con la producción de podcast para El Gato y la Caja + Posta. “Siempre me gustó la radio. Empecé con columnas en emisoras chiquitas, ahora tengo varias columnas y un programa de radio los sábados”, agrega Carballeda.

Primeros pasos y avances en la literatura

“Un día, mi amigo Juancho, que es parte de El gato y la Caja, me dijo: ´Vos tenés que escribir un libro`. Y yo le contesté que no. ¿Por qué iba a escribir un libro? Y me retrucó: ´Vos contás muy bien anécdotas. Hagamos un libro de anécdotas de la ciencia´. Ese fue el primero que salió, en 2019, llamado Breve atlas anecdótico de la ciencia. En el 2020 vino la pandemia y empezamos con el podcast. Todos los días una pieza contando lo que pasaba, y así surgió la idea de escribir un libro sobre distintas epidemias y pandemias en la historia de la humanidad. Siempre dije que los patógenos eran los grandes protagonistas de nuestra historia”, cuenta el autor que acaba de lanzar Fiebre.

«Hoy tenemos la capacidad tecnológica para analizar en tiempo real qué variantes están circulando en el mundo»

“El equipo con que hicimos el podcast funcionó espectacular y dijimos: ´Sigamos usando esta capacidad de trabajo para tener un libro´. La idea de Fiebre era tenerlo listo para diciembre. Surgió a finales de julio del 2020 y está íntegramente escrito durante el aislamiento. El Epílogo es sobre el coronavirus. Pensamos qué cosas volvemos a discutir y qué cosas aprendimos en cada una de las epidemias. Fuimos buscando las más famosas, o las que más impacto tuvieron, o las que conocíamos por alguna razón”, explica el autor.

Carballeda o @muycarba para sus casi 13 mil seguidores en Twitter, nos citó en el Parque Carlos Mugica, ubicado en el barrio de Saavedra, con distanciamiento, tapaboca y protocolo. La mañana recién empezaba y nos encontramos bajo un sol de otoño impresionante. En uno de los bancos de esa inmensa plaza recorrimos el lugar de las enfermedades globales que cambiaron la humanidad.

“El cólera fue muy protagonista en la historia argentina. Una de las primeras enfermedades que entendimos se transmitía por agua cuando se empezaba a aceptar que no eran una cosa mágica la circulación de enfermedades. La gripe española, tal vez la pandemia más grande de la historia entre finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, tuvo sus ciclos porque es bien estacional. La poliomielitis es interesante. Yo conocía la historia por mi viejo, porque es de la época en donde todavía no había vacunas”, recuerda.

Prohibido matar gatos

“Con la polio recién se comenzó a implementar la vacuna, y me contaba el miedo que le tenían los chicos, una enfermedad que los afectó particularmente. Cuando se globalizó el comercio en el mundo moderno, entre el 1200 y 1300, ahí también empezaron los brotes de peste negra y no se sabía cómo se transmitía. Había toda una persecución con los gatos, porque eran considerados medio diabólicos por la caza de brujas. Fue muy mala idea matar gatos porque justamente la peste negra es una enfermedad que la transmiten parásitos que están en las ratas. Entonces, si vos matas gatos proliferan las ratas, sus parásitos y, por ende, la bacteria que transmiten”, sonríe Carballeda.

“Los mosquitos -agrega- son el animal que más humanos mata porque transmite la malaria. Y es interesante porque fue la primera enfermedad transmitida por esos insectos que se descubrió. Antes de eso, era impensable. Después de eso se empezó a entender que la fiebre amarilla y que otras enfermedades podían ser transmitidas por mosquitos”.

“La historia con la que más aprendimos y nos divertimos fue justamente con el epílogo del coronavirus porque era lo que estábamos viviendo. Volvimos a discutir muchas cosas. Por ejemplo, con la polio se habló mucho de las patentes de las vacunas, cuando apareció la vacuna de Salk. Ahora es un tema que se está hablando otra vez”.

Comunicación, ciencia y tecnología

En su capítulo sobre la gripe española @muycarba cuenta que en realidad comenzó en Estados Unidos y que tuvo tantos nombres como países por las que migró: “Lo que está pasando ahora lo vamos a terminar de entender dentro de diez años. Nos comunicamos mucho, quizás demasiado. Tal vez tenemos demasiada información, eso no pasó nunca. Por ejemplo, con la gripe española se mantenían las escuelas abiertas porque eran los chicos lo que les podían transmitir información a los padres que hablaban en otro idioma. En ese momento no había radio”, explica.

“La comunicación es absolutamente distinta. Tenemos una capacidad tecnológica increíble que nos permitió avanzar muy rápido. Por ejemplo, la peste negra se conoce desde 1200 pero el patógeno se aisló en 1890. Con el coronavirus se registran casos el 30 de diciembre de 2019, y 5 días después el patógeno ya estaba aislado. Pasamos de tardar 400 años a menos de una semana. La comunicación va por ese lado. Antes había diarios o comunicación oral, y ahora tenemos redes que nos permiten acceso a noticias de todo el mundo en tiempo real. Eso muchas veces complica las cosas porque también nos llega información y desinformación”, retoma el biólogo.

“El impacto se vio en distintos momentos. Con la gripe española no se conocía ni siquiera el virus de la gripe. Se pensaba que el patógeno era una bacteria, ahí la tecnología estaba en un lugar equivocado. Se hizo una vacuna contra algo que no protegía, pero si se entendió bien el papel del distanciamiento, de hacer cuarentenas y eso tuvo un impacto impresionante. También con la polio se pudieron hacer vacunas. Hoy en día, tenemos la capacidad tecnológica para analizar en tiempo real qué variantes están circulando en todo el mundo y qué diferencias hay entre unas y otras, y eso también es soñado”, agrega.

«La única cosa que hicimos los humanos que nos permitió erradicar enfermedades fueron las vacunas».

“Cuando la ciencia y la tecnología empiezan a tener impacto, ahí se comienzan a tratar las enfermedades, y llegamos a hoy que, en menos de un año tenemos varias vacunas disponibles para una enfermedad que no conocíamos. Es la mejor cosa que hicimos los humanos, el mejor invento. El mejor adelanto tecnológico fueron las vacunas, y ahora lo estamos viendo. O sea, poco a poco vamos viendo como tienen impacto en países que vacunaron masivamente y ya están volviendo a algún tipo de normalidad con toda la complejidad que hay en el medio”, explica Carballeda.

Y, continúa: “Respecto a la ciencia nunca se pensó, salvo algunos ejemplos muy particulares, pero nunca la estrategia fue combatir una pandemia en curso con vacunas porque nunca se pensó que podíamos tener capacidad tecnológica para hacer vacunas también. Y realmente mucho antes de lo que yo esperaba, tenemos vacunas eficaces para combatir la enfermedad. La única cosa que hicimos los humanos que nos permitió erradicar enfermedades fueron las vacunas. Si ya no existe la viruela en el mundo, fue por la vacunación”.

Estadísticas de las pandemias

Los capítulos del libro empiezan con una ficha técnica. El autor dice que “en muchos casos es muy difícil estimar cómo es el patógeno, qué tipo de patógeno es, dónde causó, sí causó epidemias o pandemias”.

“Por ejemplo, en la malaria hay estimaciones que hablan de que mató a la mitad de las personas que vivieron en la tierra. La malaria nos sigue desde siempre. Hay malaria de aves, no es el mismo patógeno, pero es parecido y se cree que los dinosaurios tenían malaria. Con la gripe española, se habla entre 50 y 200 millones de muertos. La polio no fue tan impactante en muertos, pero sí en cantidad de parálisis. Ahora, si ves cómo va creciendo la población humana crece, crece, crece y en un momento cae y vuelve a crecer, en esa caída se ve el impacto de la peste negra”, añade Carballeda.

“En cada capítulo contamos cuántos fallecidos hubo y durante cuánto tiempo circuló y qué impacto causó, si sólo fueron epidemias o también pandemias. La polio afecta a los niños y sobre todo en verano. Ahí nacen los autocines, porque era peligroso que se juntaran los chicos. La viruela, única enfermedad erradicada por las vacunas que mató 300 millones de personas sólo en el siglo XX, es la primera enfermedad para la que creamos una vacuna”, explica. En el libro, colaboraron una revisora histórica y un revisor biólogo dedicados a chequear los datos.

La respuesta del cuerpo

“De algún modo, la fiebre es el síntoma más común de casi cualquier enfermedad. Fue un proceso largo poder elegir el título. Es una palabra fuerte, común a casi todas las enfermedades. Luego le agregamos la bajada: Breve colección de epidemias. También, siempre jugamos con el breve porque las historias son cortas. El primer libro se llamó Breve atlas anecdótico de la ciencia y el podcast se llamaba Breve podcast de la pandemia, también nos sirve para mantener la marca de algún modo”, cuenta el autor.

“Mostramos todo lo bueno y todo lo malo como en todos los casos. Todo eso es gracias a lo que se va estudiando y cómo se compartió el conocimiento durante este año, eso también lo repasamos en el libro”, dice Carballeda y cuenta una anécdota que su abuelo le relató.

Esa historia tiene que ver con la palabra fiebre: “En el prólogo relato una historia que no tiene nada que ver con el libro. Mi abuelo vendía libros y fue perseguido políticamente toda su vida. Cuando estaba libre, los vendía casa por casa, era una práctica muy habitual en los años 60 y 70. Una vez golpeó la puerta de una quinta muy grande y le abrió Armando Bo, estaba la Coca Sarli ahí cerca. Un tiempo después filmaron Fiebre que no tiene nada que ver obviamente con esto. Aprovechamos todas las oportunidades para contar historias, y hasta en el prólogo contamos una”.

Curiosidades

Curiosidades

- Según el autor en el libro “hay un capítulo menos serio en donde hablamos del episodio de 1996 cuando transmitieron un capítulo de Pokémon con mucho cambio de color, con mucho cambio de contraste que causo una “epidemia” de episodios epilépticos, en Japón. Y lo mejor de todo es que después lo repitieron en el noticiero y la repetición volvió a causar epilepsia. Fue como un contagio. Después hablamos de la fiebre del baile en mil quinientos. Una mujer empezó a bailar sin parar y varias personas la acompañaron y no paraban de bailar, son episodios que dicen de histeria colectiva. Y después terminamos con coronavirus”.

- Cada pandemia tiene detrás una historia; por lo que Carballeda y el equipo que lo rodea partieron de anécdotas que conocían o habían leído en algún lado, y así comenzaban la investigación. “Durante la epidemia de peste negra se suspendieron todas las reuniones científicas en el mil seiscientos y pico en la época de Galileo, Kepler todos genios, pero no se podían reunir porque estaban en el medio de una pandemia, y así nacieron las revistas científicas, tenemos que escribir esto, publicarlo y repartirlo”, cuenta Carballeda.

- Y la cosa llega al arte: “Sí vamos a hablar de peste negra, tenemos tal historia y tal historia. Un cuadro de Rembrandt, su amante murió de peste negra y los últimos cuadros son mucho más tristes”, relata.

Epílogo

El libro se puede adquirir en elgatoylacaja.com/tienda y lo distribuye Abre Cultura, o descargar gratis desde el sitio de El gato y la Caja.

Antes de despedirnos, Carballeda muestra su preocupación por la injusticia en el mundo, “por un lado, tenemos eso maravilloso de poder hacer en un año la vacuna o más; y, por otro, lo terrible que somos para repartirlas y lo injusto que es ese reparto”.

“Es la primera vez que estamos ante una situación así, es que es la primera vez que durante una pandemia podemos ver qué tipo de virus están circulando a la vez y eso también causa mucha confusión y mucha alarma. El lavado de manos es la práctica que más vidas salvó en la historia de la humanidad. Si aprendimos el cuidado, hay conductas que capaz no volvamos a repetir como compartir un mate. Creo que algunas cosas las vamos tomando y otras las volvimos a discutir y, tal vez, en una futura epidemia”, concluye.

Jun 7, 2021 | Entrevistas

En abril, las redes sociales y los portales informativos convertían en noticia el video de un aspirante a juez que, como estudiante, improvisando una respuesta, habló dos minutos sin poder decir cómo se denominan las imposibilidades que sufren las mujeres a la hora de acceder a puestos jerárquicos en el trabajo o en la política: el techo de cristal.

Pero Eva Cabrera puede dar fe de lo que significa romperlo: el 1° de junio fue nombrada presidenta de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), la primera mujer en alcanzar ese lugar en los 79 años de la institución.

¿Cómo llegás a aRGra? ¿En algún momento de tu carrera tuviste que romper un techo de cristal?

Soy de la generación que entró a los medios en los noventa. Mi carrera fue avanzando, primero fui reportera gráfica, después editora, después me quedé sin trabajo. En 2015 trabajé para la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en un gremio, y ahora laburo en Télam, desde agosto de 2017. Creo que mi llegada a la presidencia es una consecuencia lógica, porque hasta mayo era vicepresidenta y anteriormente fui secretaria. Hace dos comisiones directivas que estoy. En la primera me tocó ser la única mujer entre todos varones. Creo que esta vez tiene mucho que ver que haya dos compañeras más en la lista, Graciela Calabrese y Lucía Merle. Juntas nos propusimos empezar a reflexionar y analizar estas prácticas, que no sé si tienen que ver con los feminismos pero sí con nuestra tarea como comunicadoras y comunicadores de decidir qué y cómo publicar en los diarios lo que atañe a las cuestiones de género y, sobre todo, femicidios. Empezamos con la Red Par, después hicimos algunas capacitaciones con Mujeres Que No Fueron Tapa. Fue una decisión nuestra también crear la Comisión de Género a partir de ver estas problemáticas, y además como resultado de una encuesta que hicimos, que podía ser anónima o no. Ahí cristalizamos las distintas violencias que sufrían las compañeras a lo largo del tiempo, como acoso y discriminación. Antes éramos fotógrafos en nuestros chalecos, ahora en nuestras credenciales se lee «socio» o “socia”. La consecuencia analógica de esto es empezar a conocernos con las compañeras de las distintas provincias, porque yo encabezo la lista, pero hay cinco compañeras más a mi lado. Me parece que todo ese crecimiento dio pie a algo que hace diez años hubiese sido impensado. ARGra es una construcción colectiva, y eso también es fundamental.

¿Cómo administras el trabajo con los tiempos acelerados que corren?

Hasta hace un tiempo trabajé como colaboradora de Télam, y cuando laburas por nota lo que te pasa es que tenés que hacer un montón para armarte un sueldo por mes. Ahora pasé a planta, donde es totalmente distinto porque me preguntan qué franco voy a tener. Si bien sigo sin tener horarios, hay días en que hay mucha más producción que otros y nos vamos acomodando. Al momento de decidir, en general, si hay dos notas al mismo tiempo discutimos con las compañeras y compañeros a qué le damos prioridad y a qué no.

¿Los criterios estéticos varían según el medio o podés sostener una mirada personal?

Mi mirada es muy propia y nunca fue cuestionada. Habrá fotos que gustan más y otras que gustan menos, he discutido mil veces por foto y por tapa. Sí sé que hay fotos que no publicaría: de femicidios o de pibas que desaparecen. Me parece que hay que empezar a reflexionar sobre lo que se publica y sobre nuestra tarea porque somos comunicadores, creamos sentido, más allá del que le puedan dar posteriormente los medios para los que laburamos. Nosotros somos responsables de lo que producimos. Trascendiendo lo estético, para mí y para mis compañeros hacer fotos es nuestra forma de decir y de mirar.

¿Qué elementos buscás o priorizas cuando hacés una foto?

Mis prioridades surgen en función de la nota. Mañana tengo que entrevistar a una trabajadora rural de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), y pensaba hablar un poco sobre lo que hace, generar un clima. Obviamente a veces lo podés hacer y otras no, cuando llegás se te puede desbaratar todo el plan que tenías. Te puede pasar en una marcha: hay fotos que tienen que estar, como la cabecera del acto, pero después me parece que hay que meterse a buscar, a ver qué tipo de gente hay, qué llevan, cómo se expresan.

Hay un componente muy fuerte que es estar en el territorio. ¿Cómo te afectó la pandemia en ese sentido?

Fue muy difícil. Primero decíamos que no había que usar barbijo. Después que si. Después que había que desinfectar los equipos, porque no sabíamos si en las superficies que nosotros usamos para laburar podía quedar el virus. Si te podía quedar en la ropa. Al principio me pasaba que me paraba en el vestíbulo de mi casa y tenía que pensar: “¿Qué dejo primero, las llaves, los zapatos?” Llegó un momento en que vimos que la cuarentena se extendía y con los y las compañeras de aRGra decidimos elaborar una guía para cuidarnos cuando saliéramos y cuando volviéramos de hacer una nota para no infectarnos nosotros ni a nuestras familias. Eso nos dio tranquilidad. Este año es mucho más difícil porque perdimos dos compañeros, las balas empezaron a picar más de cerca. Hubo que renovar los cuidados y en eso estamos.

La película que se repite

Eva se cruzó con una cámara por primera vez a los 14 años. Era una Kodak Fiesta que llevaba rollos de 126 mm, y con ella empezó a fotografiar a su entorno familiar. A los 21 se compró una Reflex y a los 28 se sumergió en el oficio del fotoperiodismo en el diario Hoy de La Plata, donde se formó por catorce años.

“Me tomé una licencia de embarazo porque nacía una de mis hijas, no recuerdo si Connie o Luciana, y cuando volví me dieron una Nikon D1, que era una de las primeras réflex digitales. Pregunté cómo se usaba y aprendí. Fue raro al principio pero después a uno le agarra el vicio de mirar el displayer para ver cómo salió la foto. Hubo que adaptarse a lo inmediato porque eso era lo que venía”, contó entre risas.

¿Cómo repercutió la incorporación de la tecnología en el plano laboral al darte esa inmediatez?

Hace poco estuve revisando mi archivo y es increíble la cantidad de fotos horribles que guardé. Están ahí porque son parte de la historia, pero si las comparás con las de ahora, es una locura. Tenés todos los colores, los blancos son blancos, los negros son negros, podés borrar, corregir, compensar.

Fue aprender el camino, en el diario que yo estaba eran muy amantes de la tecnología. Antes de las D1 ya habíamos tenido unas Nikon S3 de prueba, con respaldo digital, que iba enchufada a una especie de monitor que parecía una video cassetera. Salimos a experimentar un par de veces y me acusaron de antigua, pero era un tedio cargar semejante aparato. Ese tipo de cámaras se usaron para transmitir la Guerra del Golfo, con parabólicas y teléfonos satelitales. Una vez que me acostumbré me resultó raro, cuando trabajaba con película, no ver la foto al instante, aunque también era la magia de lo analógico. A veces tenías la sensación de que tenías algunas fotos interesantes, y cuando llegaba al minilab yo empezaba a tironear como loca el negativo a ver si la foto estaba. Eso te daba un poco de ansiedad, pero ya no sigo haciendo fotos con película.

¿Qué acontecimientos disfrutás haber cubierto?

Me pasó algo hace muchos años. Atravesé mi adolescencia en dictadura, entre el ‘78 y el ‘83, y siempre pensaba en Salvador o Bajo fuego, esas películas donde había fotógrafos de guerra y decías: “Wow, qué bueno”. Fue un conflicto en La Plata, en febrero del ‘96. Se iba a tratar una Ley de Educación Superior y estaba la calle tomada por la policía, y se llevaron preso a todo lo que parecía un estudiante. Estaban las madres buscando a esos presos. Nos corrieron dentro de un edificio. Después empezaron a volar piedras, balas de goma, el camión hidrante. Toda la ética que uno tenía en la cabeza pasó a ser un poco de miedo, en principio de no saber dónde pararse, así que agradezco no haber cubierto conflictos de ese tipo. Tampoco sé si me hubiera bancado un 19-20 de diciembre de 2001 en la Plaza. Actos y cosas que me han tocado cubrir hay un millón, pero no pienso mucho en eso, uno va construyendo la mirada día a día.

May 4, 2021 | Comunidad, Novedades

El 5 de mayo se celebra el día internacional de la celiaquía, enfermedad que se estima que afecta a un 1.6% de la población mundial. Según la Asociación Argentina de Celiaquía la padecen más mujeres que hombres y tanto niños como adultos.

El 5 de mayo se celebra el día internacional de la celiaquía, enfermedad que se estima que afecta a un 1.6% de la población mundial. Según la Asociación Argentina de Celiaquía la padecen más mujeres que hombres y tanto niños como adultos.

“La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se da generalmente en pacientes que ya tienen una predisposición genética y desarrollan una reacción inflamatoria en proteínas que están presentes en el trigo, avena, centeno y cebada (TACC)», explica María Laura Moreno, gastroenteróloga experta en celiaquía. «Esto genera una atrofia en el intestino delgado”, resume la médica del Hospital Carlos B. Udaondo de CABA.

Los pacientes pueden tener síntomas «relacionados al aparato digestivo pero también, al afectarse la absorción de nutrientes, es posible que aparezcan síntomas como falta de calcio, anemia, osteoporosis, lesiones en la piel u otras enfermedades autoinmunes como hipo o hipertiroidismo” detalla Moreno.

Carolina Rocha es celíaca y creadora del sitio web Aglutenados, en el cual difunde una guía de productos libres de gluten, además de notas y entrevistas para la comunidad celíaca: “A los 40 años me diagnosticaron, yo venía con una anemia grave, con inyecciones de hierro. Una vez que dejé de comer gluten mi salud mejoró contundentemente, fue casi magia”, recuerda y agrega: “Siempre fui muy agradecida por no tener que tomar pastillas y que sólo una dieta pueda mejorar mi salud”.

En los últimos 20 años, las herramientas médicas para el diagnóstico han evolucionado, como así también el conocimiento sobre esta enfermedad. “Hay más diagnósticos porque hay más información, hoy ya se sabe que la enfermedad puede aparecer en la primera infancia o desarrollarse en la edad adulta, y que no sólo hay que indagar en síntomas digestivos para relacionarlos con la celiaquía”, sintetiza la gastroenteróloga experta.

La Asociación Argentina de Celiaquía (ACA) nació en 1978 en la ciudad de La Plata, y desde ese entonces trabaja para brindar atención, información y capacitación a la comunidad. Mariana Holgado, miembro de ACA, comenta que el objetivo principal es “la asistencia al celíaco y a su familia a partir del diagnóstico”. Además, realiza talleres y charlas que, a raíz de la pandemia, tuvieron que adaptarse para continuar en formato virtual. “Si bien ya teníamos una plataforma digital, desde que comenzó la pandemia triplicamos la actividad, y lo positivo es que pudimos llegar a un montón de personas y lugares tanto del interior como del exterior del país” comenta Holgado.

«No sabe la diferencia entre comida para celíacos y comida ´gluten free´. No es seguro sólo quitar el gluten del plato».

De las actividades que brinda ACA de manera virtual, las más concurridas son las clases de cocina y el taller de recién diagnosticados, con más de tres mil personas conectadas en el canal de Youtube o Facebook. “La gente está muy activa en las redes sociales”, reconoce Holgado. También, ella cuenta que, entre mails y mensajes de redes sociales, reciben aproximadamente, contestas cerca de cien inquietudes por día.

La Ley Celíaca en Argentina

En el 2009 se sancionó la Ley Celíaca 26588 que se reglamentó en el 2011. Entre otros puntos, propone que se declare de interés nacional la atención médica y capacitación profesional en la detección temprana del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad como así también su difusión y acceso a los alimentos libres de gluten.

En el 2015 esta ley se modificó por la 27196, la cual todavía no está reglamentada. Lo que agrega es la obligatoriedad del sector gastronómico a ofrecer al menos un menú libre de gluten y también la rotulación con el logo «Sin tacc» en los alimentos. Mariana Holgado nos explica que, “es complejo reglamentar y obligar a todo el sector gastronómico a tener un menú, especialmente porque hay lugares que no tienen la infraestructura ni el dinero para ofrecer un plato seguro, además hay que dar capacitaciones y controlar”. Para que un menú sin gluten sea seguro, durante la preparación del mismo no debe haber contaminación cruzada con ningún alimento con gluten, y además se debe tener especial cuidado con utensilios, bandejas de hornos, tostadoras, etc.

“La pandemia dejó todo en pausa, porque quien tiene que reglamentar la ley es el Ministerio de Salud y ahora está en emergencia sanitaria. Además, creo que esto va a llevar más tiempo porque el sector gastronómico está muy golpeado y no sé si podemos exigirle más protocolos y obligaciones”, reflexiona Holgado, aunque también considera como opinión personal, que los protocolos utilizados para la pandemia, pueden ayudar a pensar el menú para celíacos, por algunos cuidados como el lavado de manos o utensilios.

«Con la pandemia, el sector gastronómico quedó muy golpeado, no sé si podemos exigirle más obligaciones”, dice Holgado.

La moda gluten free

La doctora especialista en enfermedad sin gluten cuenta que “hay muchas personas que sin saber si son celíacos, adoptan una dieta libre de gluten porque creen que eso va a mejorar los síntomas digestivos, bajar de peso o mejorar el rendimiento deportivo: se convirtió en una moda”. Hay quienes asocian al gluten un malestar digestivo, pero en verdad las causas pueden ser otras. “El intestino es un órgano que cada vez es más estudiado, como así su digestión, flora intestinal y las bacterias. Entonces, puede haber múltiples causas por las cuales el ecosistema se altera”, aclara Moreno y remarca la importancia de consultar con los médicos especialistas para descartar enfermedades y dar con el diagnóstico indicado.

Rocha considera que la moda «gluten free» no ayuda al celíaco. “Confunde al personal de gastronomía con los cuidados sobre la contaminación cruzada, porque no sabe la diferencia entre comida para celíacos y comida gluten free. No es seguro para nosotros si sólo se quita el gluten del plato, entonces, por un lado, visibiliza la situación, pero por otro lado confunde. Es un arma de doble filo”, explica la creadora de Aglutenados.

La Asociación Celíaca Argentina junto con la ANMAT trabajaron en una guía de recomendaciones para el sector gastronómico, allí plantean todos los escenarios para ofrecer un menú apto celíaco. “Hay que estandarizar lo que implica un menú seguro, porque hoy hay muchos que ofrecen un plato ‘sin tacc’, pero no sabemos de dónde sacan la información”, considera Holgado y agrega que “la reglamentación de la ley va a ayudar a esto y se les va a pedir a los restaurantes que utilicen esta guía”.

Precios cuidados celíacos:

La cuestión de los precios y el acceso a los alimentos libres de gluten es otra temática problemática para los celíacos. “Nos cuesta encontrarle la vuelta al tema”, explica Holgado, y agrega que, “es notorio que los productos celíacos son más caros con respecto a aquellos que no lo son, pero el otro problema es la disparidad de precios entre los mismos productos celíacos en todo el país”.

Por eso, el programa de precios cuidados celíacos ayuda a que se estandaricen los precios en todos los supermercados a nivel nacional. Sin embargo, desde la Asociación advierten que algunos de los productos que están dentro del plan son los más caros entre los productos celíacos: “No son los productos que necesitamos que estén en los precios cuidados. Hay una harina sin gluten dentro del programa que el kilo está 580 pesos, cuando en dietéticas hay de otras marcas que cuestan 200 pesos”, resume Holgado.

«El harina sin gluten, en Precios Cuidados, cuesta 580 pesos el kilo, en dietéticas hay otras marcas a 200”, señala Holgado.

Todos los años la Asociación Celíaca Argentina hace un relevamiento de precios: “No hay una diferencia uniforme de los valores de los alimentos celíacos con respecto a los no celíacos”, cuenta Holgado. El último relevamiento realizado en mayo del 2020 dice que, con respecto al precio de un kilogramo de harina, la celíaca está un 400% más elevada que la de trigo; en pastas o fideos secos hay una diferencia del 100%, pero en relación a premezclas para bizcochuelo existe un valor de 15% arriba.

Marina Holgado explica: “Nunca va a salir lo mismo una harina de trigo que una premezcla de harinas sin gluten, porque los costos de producción son más caros, pero lo que sí podemos discutir es que la diferencia sea de un 400%”.

Para intentar dar un respiro a los celíacos con respecto al acceso de sus productos aptos, hay beneficios de asistencia a celíacos en situación de vulnerabilidad en los ministerios de Desarrollo Social de cada distrito. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existe la tarjeta verde que consta de la entrega mensual de 2.000 pesos para aquellos celíacos sin obra social. Desde la Asociación Celíaca Argentina, también entregaron bolsones de alimentos durante el 2020 para 135 familias y 16 comedores y merenderos.

“Falta mucho por hacer: mayor información en algunos médicos, despertar el interés en la patología, quizás en las autoridades para controlar los productos libres de gluten; también poder crear grupos interdisciplinarios para atender a los pacientes de esta enfermedad, como nutricionistas o psicólogos, en todo el sistema de salud”, reflexiona la gastroenteróloga del Udaondo. Rocha adhiere y agrega: “Yo siempre digo que la comida es importante pero también el encuentro con amigos, la familia, los celíacos tenemos que estar alerta con la comida y encontrarle la vuelta. Somos una comunidad muy solidaria y dispuesta a compartir información”.

Abr 14, 2021 | Comunidad, Novedades

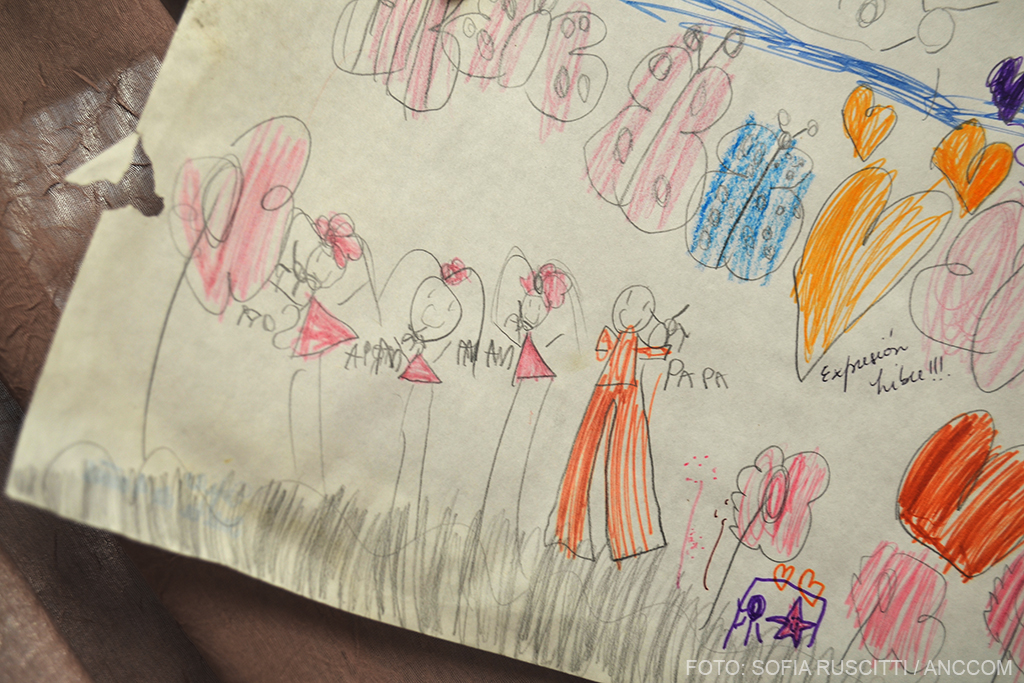

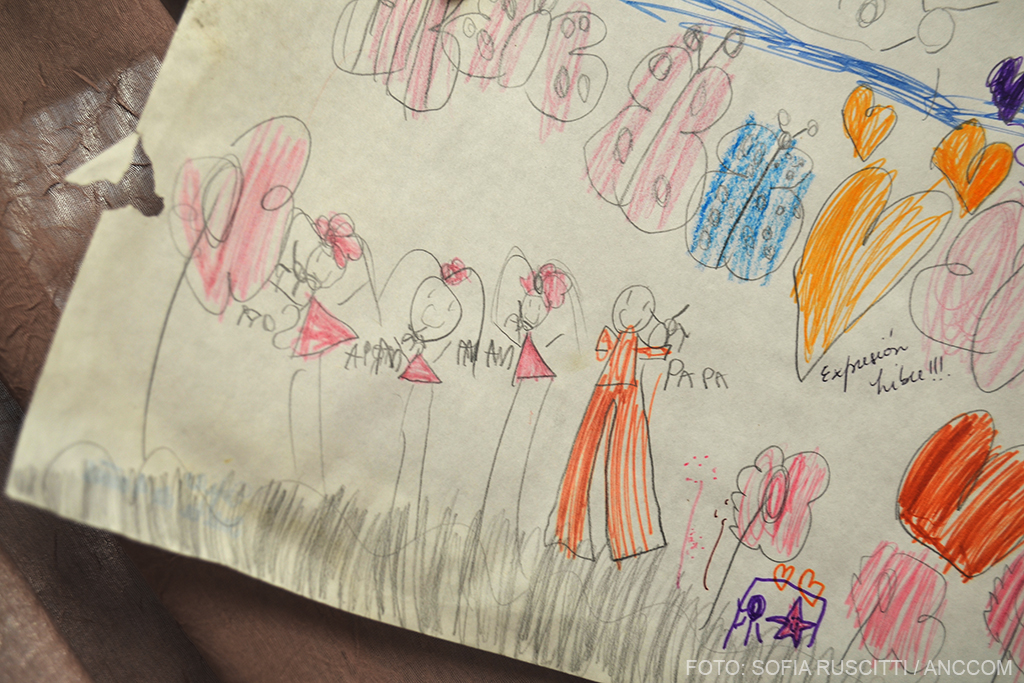

El proceso de adopción en Argentina requiere una atención tutelar que garantice la integridad de las niñas y niños que necesitan un hogar definitivo. Se trata de un recorrido preparado para que las y los aspirantes conozcan cuáles son las responsabilidades antes de adoptar. Pero hay una dificultad de fondo: de los más de 3.000 trámites iniciados, el 89% de las y los postulantes están dispuestos a ahijar a bebés de hasta dos años, y menos del 10% a chicas y chicos mayores de nueve. El caso de Mimi es la excepción que confirma la regla, que hoy permite visibilizar con datos estadísticos la realidad de un sistema sensible que debe perfeccionarse.

El proceso de adopción en Argentina requiere una atención tutelar que garantice la integridad de las niñas y niños que necesitan un hogar definitivo. Se trata de un recorrido preparado para que las y los aspirantes conozcan cuáles son las responsabilidades antes de adoptar. Pero hay una dificultad de fondo: de los más de 3.000 trámites iniciados, el 89% de las y los postulantes están dispuestos a ahijar a bebés de hasta dos años, y menos del 10% a chicas y chicos mayores de nueve. El caso de Mimi es la excepción que confirma la regla, que hoy permite visibilizar con datos estadísticos la realidad de un sistema sensible que debe perfeccionarse.

Comenzar una adopción no es una decisión simple. Los pasos a seguir requieren además de la vocación por cumplir los sueños de tener o ampliar una familia, otros requisitos que a veces hacen más complejo tomar esa decisión. Para ello tanto el Estado como algunas organizaciones de la sociedad civil promueven las adopciones y acompañan a los futuros adoptantes. El principal desafío es que las parejas o adultos solos contemplen ampliar su horizonte de expectativas a chicas y chicos grandes, hermanos o personas con alguna discapacidad.

Sólo la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 40 hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, para reducir el número de “pibes de la calle”, de los cuales un 20% de los niños y niñas están en condiciones de adopción.

También buscan soluciones intermedias como brindar una atención personalizada a niños o niñas que por un tiempo no pueden vivir con sus familias de origen. Existe un programa de Acogimiento Familiar que es un dispositivo en el que los interesados se inscriben y pasan por un proceso de evaluación y capacitación. Desde la página del Gobierno de la Ciudad ofrecen seis pasos para anotarse. De esta manera pueden alojar en sus hogares de manera transitoria a niños, niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad hasta que se determine si es restituido a su familia de origen.

De acuerdo con la ley, el proceso para decretar el estado de adoptabilidad de una criatura no puede ser mayor a seis meses y el tiempo que ellos pasen con sus familias de tránsito debe ser el menor posible, para evitar una vinculación estrecha. Esto es lo que no ocurrió con Mimí

Por otro lado, distintas organizaciones no gubernamentales se dedican al acompañamiento de quienes desean adoptar. Entre otras, Anidar es una asociación civil que brinda información a las personas que comienzan a evaluar la posibilidad de la adopción. Mediante el programa “Abriendo Caminos”, ofrecen entrevistas informativas y facilitan la conexión entre las familias y la justicia para iniciar el proceso de postulación, con orientación legal y psicológica, entre otros puntos a destacar.

Asimismo, la ONG Aldeas Infantiles también realiza un trabajo integral que busca preservar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde su programa de “Reintegro Familiar y Adopción”, asesoran y acompañan a los eventuales padres y madres en los procesos de vinculación con el objetivo de que se garantice un trato adecuado a personas en donde la vulnerabilidad social debería cerrar su ciclo. Su preocupación también está enfocada en que los hermanos no se separen o en aquellos niños y niñas que pueden encontrar un lugar de encuentro con sus entornos familiares de origen.

¿Cómo empezar un trámite de adopción?

El trámite de inscripción observa las cualidades de los postulantes. Luego sigue la selección de los posibles adoptantes, la vinculación inicial con el niño o la niña, la guarda preadoptiva y, finalmente, la adopción. Mientras tanto los chicos y chicas viven en hogares o con familias de guarda hasta que aparezca alguien con el perfil adecuado. Hoy, se empieza con presentar un simple formulario para quienes se encuentren interesados en tener hijas o hijos no biológicos.

La opción de formar una familia es amplia y se han ido desarrollando y generando diversos tipos de relaciones y posibilidades para concretar la adopción, con especial atención a los derechos básicos a las niñas, niños y adolescentes en guarda.

La opción de formar una familia es amplia y se han ido desarrollando y generando diversos tipos de relaciones y posibilidades para concretar la adopción, con especial atención a los derechos básicos a las niñas, niños y adolescentes en guarda.

Desde 1997 es un instituto incorporado en el ordenamiento jurídico argentino de acuerdo a la Ley 24.779. En 2015 se modificó el Código Civil y Comercial, con cambios para optimizar los tiempos del proceso en tres etapas: sobre el estado de adoptabilidad del niño; la guarda provisoria; y el juicio de adopción.

El adoptante puede ser un matrimonio conformado o ambos integrantes de una unión convivencial o una única persona soltera, viuda o divorciada. De acuerdo con la Ley 26.618 de matrimonio igualitario, vigente desde 2010, también se hicieron nuevas modificaciones para que los matrimonios y las o los convivientes del mismo sexo puedan adoptar.

Cada provincia tiene un registro de aspirantes que luego es unificado por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación y de los Derechos Humanos. En nuestro país existe asesoramiento gratuito y se puede solicitar desde el portal argentina.gob.ar

Según la última actualización de la DNRUA, en el mes de abril se registran 3.042 personas o familias que quieren adoptar. Los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales son alrededor de nueve mil. Sin embargo, esto no significa que esos niños estén en situación de adopción, porque la condición para que eso ocurra es que se hayan agotado las posibilidades de permanencia con su familia de origen. Finalizada esta normativa, se requiere una instancia judicial para que un niño o una niña pase a estar en situación de adoptabilidad.

¿Cuáles son los requisitos para la adopción?

En dicha ley uno de los requisitos más importantes que deben reunir los interesados es tener 25 años de edad cumplidos. Si un cónyuge o la persona conviviente tiene más de 25 años, no hace falta que ambos superen dicha edad.

Otra condición es que se debe tener por lo menos 16 años más que el niño a adoptar. Esta diferencia de edad no es necesaria cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente. También se debe tener nacionalidad argentina o estar naturalizado. En caso de ser extranjero, resulta indispensable demostrar una residencia de cinco años o más.

También es posible adoptar a un mayor de edad si la persona que se quiere adoptar es hijo o hija del cónyuge o del conviviente. Incluso, la ley permite adoptar a varias personas al mismo tiempo o en diferentes momentos.

Quienes tienen hijos biológicos pueden requerir a un juez que los habilite para adoptar. En ese caso la ley dispone que todos los hijos, sean adoptivos y/o biológicos, sean considerados hermanos entre sí.

Los diferentes tipos de adopción

De acuerdo a la Ley 24779, la adopción puede ser plena o simple, de acuerdo a lo que el juez considere más conveniente. La diferencia es que la adopción plena es irrevocable y la adopción simple no lo es. En el primer caso, el adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. En el segundo no se crean vínculos jurídicos con la familia extendida. El juez decide el tipo de vínculos que se mantienen o se extinguen respecto de la familia de origen, tanto en la adopción plena como en la simple.

También puede darse el caso de una adopción de integración que consiste en adoptar al hijo o hija de un cónyuge o un conviviente, siendo concedida con los efectos propios de la adopción plena o simple, dependiente de cada caso en particular. Pero siempre se mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos, entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante.

¿Cómo funciona el sistema de registros?

Es fundamental que para continuar con la solicitud, los interesados estén inscriptos en la DNRUA. Éste organismo posee una base de datos integrada por las Nóminas de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de las Jurisdicciones que conforman la Red Federal de Registros. En la página de la DNRUA también pueden encontrarse convocatorias abiertas para niñas, niños y adolescentes de todo el país que esperan tener una familia.

Para los domiciliados en CABA, los aspirantes deben utilizar el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) que se divide de acuerdo al domicilio del postulante. El RUAGA ofrece charlas para postulantes y otras abiertas a la comunidad. En el 2020, ante la emergencia sanitaria del país, así como ha sucedido en varios ámbitos, por primera vez fueron virtuales y por la gran convocatoria que han tenido, este año tienen previsto mantener esta modalidad como opción.

El RUAGA que depende de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas y Dirección de Políticas Públicas e Investigación junto al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también difunde estadísticas. Según los últimos datos del reporte anual del 2019, más del 80% de las postulaciones responde afirmativamente a la disponibilidad para adoptar niñas y niños de hasta 3 años de edad. El 86% para los 2 años y la cantidad de postulaciones para los 5 años en adelante decrece sensiblemente hasta llegar a un número muy bajo en la medida que se acercan a los 9 años.

¿Una fisura en la Ley de Adopción?

El acogimiento no es adopción. Aunque, en algunos casos, las familias de tránsito que alojan en sus hogares a niños o niñas, hasta que se determine si es restituido a su familia de origen o dado en adopción, se han convertido finalmente en adoptantes. Hay excepciones, pero esto depende de los jueces que evalúan el bienestar del chico o la chica y el vínculo que mantenga con quienes lo o la acogieron.

La situación de Mimí -nombre ficticio con el que se dio a conocer a la niña- es un caso particular. Mariana Megías junto a su pareja, Marcelo, la recibieron sólo con un mes de vida. Ese plazo se prolongó tres años. Ante la demora, el apego de la pequeña y el incumplimiento de los responsables de encontrarle un hogar, el matrimonio decidió pedir la adopción definitiva. Pero esto fue negado, debido a que se aplicó la norma general que impide a la familia de tránsito convertirse adoptante.

El Poder Judicial se demoró más de la cuenta pero fue insensible y decidió sacar a la niña de su familia de tránsito y fue entregada a otras personas sin vínculos previos. Ese lapso generó una excepcionalidad, por lo que Megías decidió interponer un recurso “de no innovar” que afecta a los mediadores y su incapacidad en cumplir la ley en tiempo y forma. En este caso: el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, y a la ONG Familias Abiertas, de Bella Vista.

La situación de Mimí conmovió a la opinión pública y ante el pedido desesperado por darlo a conocer, no pocas figuras públicas acompañaron en las redes sociales una campaña con el hashtag #RestitucionInmediataDeMimi y #DevuelvanAMimi. Muchos famosos apoyaron su lucha compartiendo videos para darle mayor visibilidad. Entre otros, Natalia Oreiro, Facundo Arana, Inés Estevez, Ricardo Darin y Veronica Lozano. También bajo la consigna #YoApoyo allegados a la familia grabaron videos en los que expresaron su respaldo para que el Poder Judicial decida que Mimí pueda regresar a su “hogar”.

Las audiencias públicas

Cuando los jueces agotan todas las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de postulantes a guarda adoptiva, se recurre a las convocatorias públicas. Estas consisten en un llamado a toda la comunidad donde se propone encontrar una familia para las niñas y niños que se encuentran con mayor dificultad para concretar la adopción.

En la actualidad, son muchas las niñas, niños y adolescentes que aguardan en los hogares. La mayoría son preadolescentes y grupos de hermanos,con el objetivo de promover la adopción conjunta con el propósito de conservar los vínculos fraternales. Pero también chicas y chicos con discapacidad o distintas problemáticas de salud que serían menos solicitados.

Lo primordial en la adopción es que se deben respetar las instancias y los mismos derechos que cualquier otro niño. Tal como lo indica la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los artículos declaran que tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida y también a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.

El camino legal para adoptar en nuestro país cumple con todos los protocolos que garantizan la integridad de un proceso transparente en el que el amor siempre es la principal motivación de quienes inician el trámite. La adopción puede resultar un poco más larga que otras salidas “mágicas» como viajar al exterior. Pero no es necesario. Existe un Estado disponible, hay herramientas y organizaciones de la sociedad civil que facilitan y acompañan este recorrido -o deberían hacerlo-.

La situación excepcional del caso Mimí, muestra la cara más dura de una justicia que no tiene sentimientos y de mediadores que deben ser auditados para que cumplan con sus funciones. Tal vez se trate de un punto de partida para encontrar ese lugar de encuentro esa/os menores y adultos que buscan lo mismo. Besos, abrazos y afecto para lograr una vida más plena.

Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades

Mónica Leguizamón se acerca a un comercio en Mar del Plata con su barbijo transparente, pero el personal de seguridad no la deja ingresar porque considera que su tapaboca no es apto, pese a que en el Municipio de General Pueyrredón el Decreto 228/20 del Concejo Deliberante reglamenta su utilización en los rubros que brinden atención al público. Vivencias como esta son las que Mónica comparte en su blog “Soy hipoacúsica y qué”.

Mónica Leguizamón se acerca a un comercio en Mar del Plata con su barbijo transparente, pero el personal de seguridad no la deja ingresar porque considera que su tapaboca no es apto, pese a que en el Municipio de General Pueyrredón el Decreto 228/20 del Concejo Deliberante reglamenta su utilización en los rubros que brinden atención al público. Vivencias como esta son las que Mónica comparte en su blog “Soy hipoacúsica y qué”.

La gente con discapacidad auditiva se apoya en la lectura labial y los gestos para comunicarse, pero los protocolos para evitar contagios, en ocasiones, la deja más expuesta: “Los barbijos nos tienen más aislados que nunca, en general nos ponemos más lejos de las personas y se lo bajan para hablarnos”, comenta Rosario García, presidenta de la Fundación San Francisco de Asís, dedicada a promover las posibilidades de desarrollo de personas hipoacúsicas y sordas.

El problema se hizo más evidente ahora, que los conductores de televisión comenzaron a utilizar barbijos en cámara, como manera de autoprotección pero sobre todo para dar el ejemplo sobre las conductas de cuidado.

Los barbijos y las máscaras transparentes surgieron como alternativa para cumplir con las medidas de prevención desde un enfoque inclusivo. Hay algunos emprendimientos que los fabrican en el país, como Mila Chemin, cuyos productos cuentan con una “ventana” de acetato para los labios. Sin embargo, más allá de la iniciativa individual, no está regulado su uso en los lugares de atención al público, salvo casos excepcionales.

Los barbijos transparentes surgieron para seguir cumplir con las medidas de prevención con un enfoque inclusivo.

Sandra Ferrero es profesora de sordos y militante por los derechos de las personas con diversidad funcional y, desde la delegación de Río Cuarto del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), logró que se apruebe la resolución 1118/20 para que en su ciudad los funcionarios públicos usen barbijos inclusivos. La normativa invita a replicar la iniciativa a docentes, periodistas y comercios que tengan contacto con personas o transmitan información importante.

“Si las políticas públicas fueran pensadas con perspectivas de diversidad no deberíamos estar haciendo proyectos, cuando estos derechos están plasmados en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”, afirma Ferrero.

Hay varios modelos de barbijos transparentes, pero tienen un problema. Según García, se empañan y no están preparados para ser usados por largos períodos. Por eso, Ferrero junto con el Consejo Consultivo de Discapacidad de Buenos Aires y otras organizaciones están haciendo circular un pedido en sus redes: “Es necesario que el CONICET, que recomienda un determinado barbijo para la protección contra el covid-19, revea y considere un barbijo en iguales condiciones de seguridad, pero con diseño universal para que sea accesible a todas las personas y que comprenda a aquellas que requieren de la lectura labial”.

La aplicación móvil gratuita Tescucho permite convertir en texto las palabras del hablante.

Como esta iniciativa, en abril de 2020 Leguizamón hizo un video intentando sensibilizar a la comunidad sobre la barrera que representaban los barbijos para muchas personas. Fue tal la popularidad que alcanzó que llegó a la ingeniera María Isabel Arango, investigadora y docente de UNTREF. Con la iniciativa de Arango, el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (CISTAS) de esa universidad desarrolló la aplicación móvil gratuita Tescucho, que permite convertir en texto las palabras del hablante.

García y Leguizamón recurren a este tipo de herramientas para sostener el otro lado de la pandemia, la virtualidad. Sin embargo, el objetivo original de este proyecto, según Alejandro Bidondo, director del CISTAS y coordinador de Ingeniería de Sonido en la UNTREF, era que se use masivamente en atención al público. Mientras tanto, la necesidad de adaptarse continúa recayendo en las personas con diversidad funcional y la situación sanitaria vuelve a poner en evidencia la invisibilización de este colectivo en todos los ámbitos.

Las pandemias y epidemias han transformado a la humanidad entera. Las sociedades y las culturas progresaron y trascendieron, aprendieron una de la otra. Hábitos y costumbres se establecieron y evolucionaron. La cuestión de este tipo de enfermedades globales es un tema que poco se aborda en los libros tradicionales de historia. Juan Manuel Carballeda muestra algunas pistas, como la de seguir las rutas marítimas comerciales para casos como la peste negra.

Las pandemias y epidemias han transformado a la humanidad entera. Las sociedades y las culturas progresaron y trascendieron, aprendieron una de la otra. Hábitos y costumbres se establecieron y evolucionaron. La cuestión de este tipo de enfermedades globales es un tema que poco se aborda en los libros tradicionales de historia. Juan Manuel Carballeda muestra algunas pistas, como la de seguir las rutas marítimas comerciales para casos como la peste negra.