Jun 13, 2019 | Géneros, Novedades

Los padres tienen solo dos días de licencia por paternidad.

“El mensaje que está dando el Estado es que las mujeres tienen que ser las encargadas del cuidado”, sostiene Lucía Martelotte, directora ejecutiva adjunta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una ONG integrada por especialistas de distintas disciplinas que promueve acciones en favor de la equidad de géneros. Hoy, el Estado argentino otorga dos días de licencia por paternidad y noventa por maternidad, ambas estipuladas en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo y fijadas por debajo de los estándares recomendados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una y otra se enmarcan dentro del “derecho al cuidado”, que refiere a “las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas, brindándoles los elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad”.

La legislación argentina sobre las licencias por paternidad está atrasada con respecto a América Latina. Ecuador y Paraguay dan 15 días a los padres; Uruguay, 13; Colombia, 8; mientras que Chile, México y Brasil 5. Un informe de UNICEF de 2016 reveló que en nuestro país aproximadamenteel 50% de los varones no dispone de licencia por paternidad, dado que no solo es escasa en tiempo sino que solo acceden a ella los trabajadores formales en relación de dependencia.

Difícilmente este año se traten los proyectos de ley que buscan extender las licencias por paternidad.

Un caso ejemplar es Islandia, donde se dividen las licencias por nacimiento en tres partes iguales: tres meses para el padre, tres para la madre y otros tres transferibles entre ellos.

Numerosas organizaciones que abogan por la igualdad de género observan que en Argentina todavía hay una configuración “maternalista” con respecto a las labores del cuidado, lo cual genera un impacto negativo en la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Martelotte, la directora de ELA, subraya: “El derecho al cuidado es uno de los temas centrales a trabajar en la Argentina. Nos parece muy importante modificar la organización social del cuidado, debido a que tal como se configura hoy tiene graves consecuencias sobre las desigualdades de género y clase”.

Según datos del módulo de Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres destinan más del doble de horas por día a las tareas de cuidado: 6,4 horas frente a 3,4 de los varones.

En ese sentido, desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC), destacan que las licencias por nacimiento son un instrumento clave ya que “contribuyen a la conciliación de la vida productiva y reproductiva, y ayudan a equiparar las condiciones de vida y las oportunidades a las que pueden tener acceso los niños desde sus primeros momentos de vida”.

La última modificación del artículo que regula las licencias de nacimiento de la Ley de Contrato de Trabajo data de 1974, por lo que tampoco se ajusta a los cambios que tuvo la sociedad desde entonces. No incluye, por ejemplo, la licencia por adopción ni está adaptada a la Ley de Matrimonio Igualitario ni a la de Identidad de Género. Es decir, aplica solamente a parejas heterosexuales con hijos biológicos.

El 1° de marzo de 2017, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de “Equidad de género e Igualdad laboral” que buscaba reformar la Ley de Contrato de Trabajo. Uno de sus objetivos era la modificación del artículo 158: extender la licencia por paternidad a 15 días corridos e introducir licencias por fertilización asistida, adopción y violencia de género.

Vanesa Siley, diputada nacional por Unidad Ciudadana y secretaria general de la Federación del Sindicato de Trabajadores Judiciales (FESITRAJU), critica este proyecto porque el Estado no se comprometía a asumir la responsabilidad de cubrir al empleador por el costo de la licencia, o sea que el acceso del trabajador a la licencia por paternidad no estaba asegurado.

La propia Siley, junto al espacio Mujeres Sindicalistas, que forma parte de la Corriente Federal de Trabajadores, presentó el 22 de junio de 2018 un contraproyecto que fue apoyado por todos los bloques de la oposición. La iniciativa tenía una propuesta superadora: borró la distinción binaria de mujer/varón en cuanto a la distribución de las licencias –haciendo referencia a personas gestantes y personas no gestantes–; propuso la extensión a 30 días la licencia por nacimiento a las personas no gestantes; mantuvo las de licencias por violencia de género y fertilización asistida, propuestas anteriormente por el proyecto oficialista; y planteó la incorporación de licencias como la de interrupción del embarazo y cuidado de familiar enfermo.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, Sergio Ziliotto, optó por fusionar ambos proyectos –el de Siley y el del Ejecutivo– para llegar a uno de consenso que se está tratando en la Cámara Baja y deberá volver a comisión. Por ser 2019 un año electoral, difícilmente el proyecto se convierta en ley.

Legisladores de la oposición se quejan porque el Parlamento sólo funciona cuando el oficialismo quiere impulsar un tema. Siley confirma que seguirá alentando el proyecto desde la Comisión, pero “mientras sigan existiendo estos obstáculos políticos el tratamiento de la reforma se va a complicar mucho”.

Las trabas a las licencias parentales son históricas. En octubre pasado, ELA junto a la agencia publicitaria HOY impulsaron una campaña para concientizar sobre la problemática que incluyó carteles dentro del transporte público, viralizados luego a través de las redes sociales bajo el hashtag #MásLicenciaXPaternidad. El objetivo fue fijar el tema en la discusión pública. Según Martelotte, las demoras en la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo se deben a que “para los legisladores el tema de las licencias no tiene una importante demanda social, como sí el aborto o la violencia de género”.

Para la diputada Siley, la escasa demanda social se debe a que la mayoría de los sindicatos ya cuentan con amplias licencias en sus convenios colectivos. “Se pudo avanzar por sector. Al existir los convenios colectivos no hubo un reclamo del conjunto del movimiento obrero para la reforma de la ley nacional”, señala. El convenio de SITRAJU establece una licencia por maternidad que se extiende entre 120 y 180 días, mientras que la de paternidad es de 60. Siley asevera que “esto es un problema porque la Ley de Contrato de Trabajo es un piso de derechos para todos y todas”.

Ante la parálisis de la reforma de la ley, desde ELA buscan exigir a los candidatos y candidatas que incluyan este tema en sus plataformas electorales. “Seguiremos trabajando con este tema –remarca Martelotte–. Nos parece una agenda muy importante que está invisibilizada y naturalizada”.

Por el momento, la legislación sigue obligando a las mujeres a realizar casi todas las tareas de cuidado.

Jun 12, 2019 | Géneros, Novedades

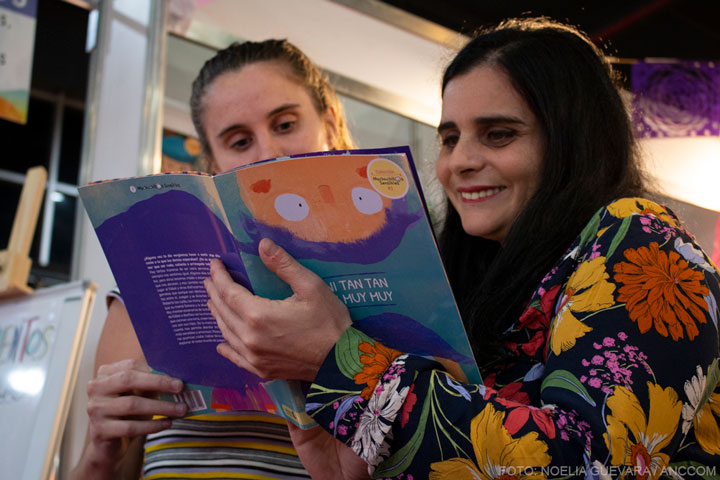

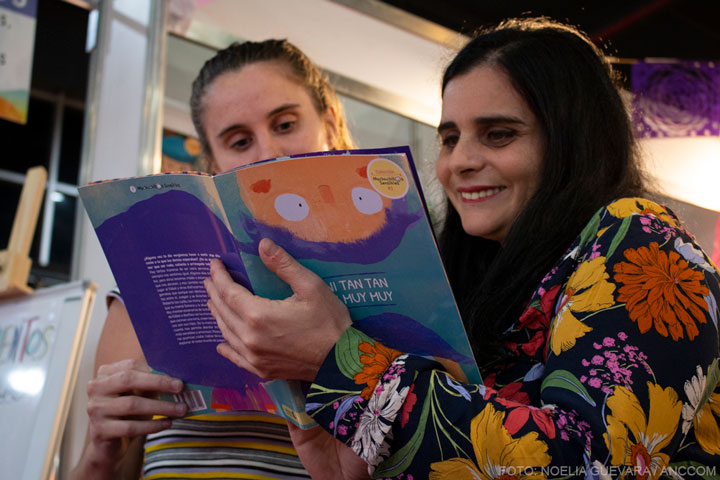

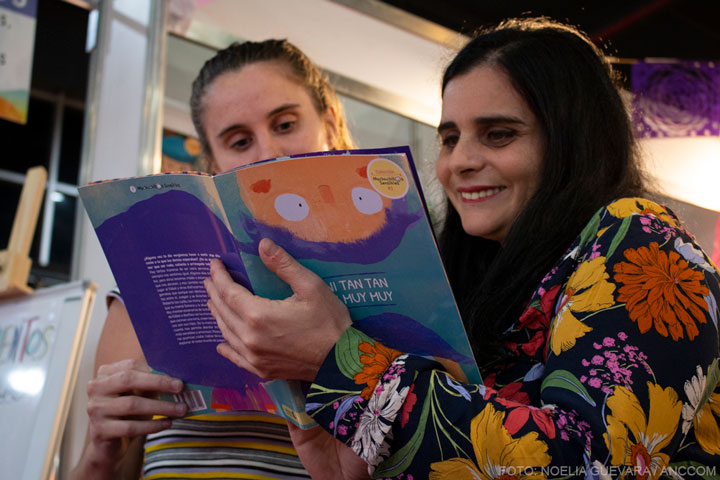

Paola López Cross es la autora de Ni tan tan ni muy muy, un libro ilustrado por Belén Parabúe que integra la colección Muchachitos sensibles. La serie busca aportar textos para chicos con perspectiva de género y que contribuyan a eliminar los estereotipos reinantes en la sociedad. “La idea surgió –revela la escritora- porque cuando, por las noches, le contaba cuentos a mi hijo, no me gustaban. Entonces yo le cambiaba el relato sobre la marcha. Pero cuando él empezó a leer se daba cuenta de lo que yo modificaba y tuve un grave problema. Ahí surgió la inquietud de escribir cuentos para chicos y chicas que tengan una perspectiva de género.

¿Cuál es tu formación?

Soy Comunicadora Social de la UBA y redactora creativa de la «Escuelita de Creativos»; también realicé un Diplomado en Comunicación con perspectiva de género. Desde esas disciplinas comencé a investigar. Y así empezó esta colección: Muchachitos sensibles, con el primer cuento Ni tan tan ni muy muy. En el diplomado hablé con Belén Parabúe, la ilustradora. Somos dos convencidas de que tenemos que luchar contra la violencia de género y preferíamos cuidar la masculinidad de los más chicos, así como los referentes para las más chicas. Nos parecía mucho más fácil trabajar con las infancias, que de-construir adultos y adultas. Este libro es el primero de una serie que queremos hacer, enfocada en dar referentes de masculinidades no machistas, sensibles, empáticas y amorosas para les chiques.

¿Cómo se te ocurrió incorporar a tu hijo en el relato?

Para no tener una mirada adultocéntrica, quisimos incorporar la mirada de un chico, porque estamos convencidas de que los niños y las niñas son libres per se y después, en la socialización, van incorporando un montón de prejuicios que son de les adultes y no de ellos. Entonces quisimos rescatar cómo veía él la belleza, que está más ligada a la empatía, a la ternura, a los colores. Una belleza que no pasa por un modelo estereotipado del 90-60-90 o con las características que imponen los medios.

¿Cómo se refleja esa belleza diferente en tu relato?

Con mi hijo estábamos hablando de la belleza y él dijo que tal cosa era más linda que: “las flores amarillas que crecen en el pasto y más linda que un hámster comiendo su comidita con las manitas, chiquitas, chiquitas, o más linda que una mamá dándole la teta a su bebé”. Entonces nos pareció muy interesante rescatar ese concepto de la belleza, que en realidad es la belleza que enamora, una belleza que no está estereotipada. El cuento está enmarcado en la ESI (Educación Sexual Integral). Trata de la historia de dos hermanitos que son gemelos Ale y Lea, incluso sus nombres tienen un juego que son las mismas letras acomodadas de diferente manera. Ellos son idénticos físicamente pero, sin embargo, cada cual tiene sus subjetividades y sus elecciones. El cuento habla de distintos intereses, de distintos juegos. Los juguetes no tienen género, por ejemplo Trabajamos otra masculinidad visible que es la del papá, un papá súper presente, que escucha lo que les genera a estos dos niñes verse iguales y sentirse diferentes y responde, contiene, avala la diferencia, le da validez, la cuida. Además, este papá cocina y cose. Es un papá que tiene distintas prácticas transversales independientes del género.

¿Trabajaste el rol de madre de otra manera?

Sí, viven con el papá en el fondo de la casa de la abuela y van los fines de semana a lo de su mamá. La mamá ama a sus hijes, el papá y la abuela también y esa es su familia. Trabajamos el tema de los derechos de los niños y las niñas a ser cuidados, a ser escuchados, a ser respetados.

Paola López Cross y María Belén Parabúe, escritora e ilustradora de «Ni tan tan ni muy muy».

¿Hay un cuento que se lee en las palabras y otro que subyace en las ilustraciones?

Las ilustraciones van subrayando una mirada, pero dejan una apertura a distintas interpretaciones. Estamos tratando con primeros lectores y no queríamos hacer un mensaje directo, una bajada lineal, porque justamente no estamos de acuerdo con el adultocentrismo. Entonces queríamos deslizar varios mensajes desde el texto y desde la imagen, para que también despierte otros posibles discursos de les niñes y otras posibles interpretaciones, siempre guiadas con la lectura adulta, teniendo en cuenta los mensajes, las emociones de esos niñes. Ese es otro derecho que tienen: a poder expresar sus emociones, su desconcierto cuando se ven iguales siendo diferentes. Y lo importante es que estos dos hermanitos siempre encuentran la manera de compartir, cada uno desde su subjetividad, sin desaparecer. Eso nos parece importantísimo,, porque en realidad eso es lo que tiene cada ser, que es lo que los hace únicos y únicas. Está trabajado ese tema de cómo compartir sin discriminar al otro, sin anularlo y respetando y dándole lugar a eso que lo hace único o única.

Después de este cuento, ¿cómo se proyecta la colección?

La idea es trabajar una colección de Muchachitos sensibles, que apunte a infancias libres de machismo, libres de una masculinidad no saludable. Queremos darles referentes a los niños, que son los futuros hombres, referentes no machistas, cuidadores, empáticos, que se permitan expresar mediante la palabra lo que sienten, sus emociones. Estamos convencidas de que si queremos terminar con la violencia de género, o al menos hacer todo lo posible para eso, tenemos que trabajar con otros referentes de masculinidad, que puedan ejercer prácticas de cuidado, relaciones de afecto, el contacto físico, todas cuestiones que fueron, desde una mirada machista, monopolio de la mujer o de identidades feminizadas.

Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades

Emiliano Hueravilo nació en la ESMA, es hijo de Oscar Lautaro Hueravilo y Mirta Mónica Alonso Blanco.

No es fácil definir qué es más impactante: si la historia que se proyecta y se narra en las paredes del hoy Museo Sitio de Memoria ESMA -ex Casino de Oficiales de la Armada- o la historia misma de esas paredes, que perciben hasta el día de la fecha marcas, golpes y rasguños de las 5.000 personas que estuvieron allí detenidas-desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar argentina. De entre las víctimas, Oscar Lautaro Hueravilo y Mirta Mónica Alonso Blanco dieron origen a un caso paradigmático. Ambos secuestrados la madrugada del 19 de mayo de 1977 son los padres de Emiliano Lautaro Hueravilo, el primer hijo de la ESMA, que 42 años después volvió a adentrarse en aquellas paredes para conducir una nueva recorrida por sus recovecos.

Usualmente, cualquier mención a la ESMA contrae significaciones que remiten a la muerte. El pasado sábado la directora del Museo, Alejandra Naftal, lo describió como “lugar en el que se puede comprobar que en la última dictadura militar se llevó a cabo un plan de exterminio, un genocidio, un plan sistemático de represión, tortura y muerte”. Siempre se asocia el lugar con la masacre, porque incluso era desde allí donde despegaban aquellos vuelos de la muerte, cuyo trágico final era el Río de la Plata. No obstante, el tercer piso del Casino fue también un lugar que dio vida, ya que funcionó como una maternidad clandestina. En este contexto, en una habitación de no más de tres metros cuadrados, nació Emiliano Lautaro Hueravilo, hijo de Oscar Hueravilo y Mirta Alonso, quien dio a luz engrillada y asistida por dos secuestradas más.

Todavía restan algunos minutos para las cinco de la tarde pero la fachada del Museo ya está repleta, con más de 200 personas que entre charlas y mates aguardan el comienzo de la visita. El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una recorrida abierta en compañía de algún invitado especial. En cuanto Emiliano Hueravilo toma el micrófono y comienza a dilucidar su historia, el clima de fin de semana soleado se apaga. Las respiraciones, cada vez más tensas, acompañan al sentimiento de Emiliano que, con ojos vidriados, recuerda a su madre, a su padre y por sobre todo a su abuela, Eliana Saavedra.

La visita de las cinco es una recorrida por la ExESMA que se realiza el último domingo de cada mes.

El caso de Emiliano se puede catalogar como el inicio de un plan sistemático de robo de niños y niñas, mencionaba Naftal durante la apertura de la recorrida, no sin recordar también que al día de hoy son muchos los niños -ya adultos- que todavía no han recuperado su identidad. Emiliano nació el 11 de agosto de 1977 (según documentos de la dictadura) y pasó los primeros veintidós días en compañía de su mamá. Nada se supo sobre el paradero de la criatura hasta cuatro meses después cuando, por alguna razón que también se desconoce, fue abandonado en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, la antigua Casa Cuna, y allí recuperado por sus abuelos.

Al hablar sobre sus padres, Emiliano lo hace en tiempo presente. “Mis viejos ´son´militantes”, expone al inicio de la recorrida. Al día de hoy, Oscar Hueravilo y Mirta Alonso continúan desaparecidos. De su madre menciona que tuvo la astucia en cuanto nació de hacerle una marca en la oreja izquierda, que lo acompaña hasta el día de hoy. “Era para reconocerme. Tenía la convicción de buscarme cuando saliera”, interpreta Emiliano. Pero jamás sucedió.

Un video en la entrada del Museo recuerda a su abuela, fallecida el pasado 17 de abril, y produce la primera caída masiva de lágrimas del público. “Este predio dice muchísimas cosas”, termina Hueravilo. “Hubo 30 mil, fue genocidio, hubo terrorismo de Estado” y los aplausos comenzaron a tronar.

Hoy Emiliano es médico, fundador de la agrupación HIJOS, director de Derechos Humanos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y padre de tres hijos. Lara, su hija mayor, lo acompañó el sábado durante la recorrida, así como también varios de sus compañeros del hospital, sus colegas de ATE e incluso sobrevivientes de la dictadura que habían estado secuestrados junto a sus padres. Es la segunda vez que vuelve al lugar en el que nació. La primera, en 2004, durante la recuperación de la ESMA, que hoy está postulado como Patrimonio de la Memoria de Unesco.

Mientras Emiliano contaba su historia, el silencio aturdía.

Otro de los protagonistas de la visita fue Osvaldo Barros, quien estuvo detenido y obligado a realizar trabajos forzosos desde enero de 1979 hasta febrero de 1980. Durante la recorrida por la planta baja, el altillo, “La Pecera”, “Capucha” y “Capuchita” fue describiendo vivencias y anécdotas que al día de hoy mantiene intactas en la memoria. “Este es el primer lugar donde los secuestrados veníamos a parar. Bajamos esa escalera, esos 10 escalones son inolvidables, los conté varias veces” mencionó al inicio de su alocución en El Sótano. Allí se encontraba también “La Huevera”, la sala de tortura, cuyo nombre recibe porque estaba recubierta con maples de cartón para aislar el sonido de los gritos. En el pasillo que conducía hacia los cuartos de “interrogatorio” un cartel se extendía de lado a lado. Su inscripción: “Avenida de la felicidad”.

“Todos tuvimos una etapa de capucha, grilletes, golpes y tortura”, recuerda Carlos Muñoz, otro sobreviviente y hoy trabajador del Espacio Memoria y Derechos Humanos. El valor de la identidad, actualmente característico de la lucha por las búsquedas y las restituciones, recibía otra connotación en aquel entonces. “A partir de que ingresabas acá perdías hasta tu identidad mínima”, menciona. Él fue el número 4261 y según afirma, hoy tiene la misión de darle voz a quienes no pudieron salir con vida.

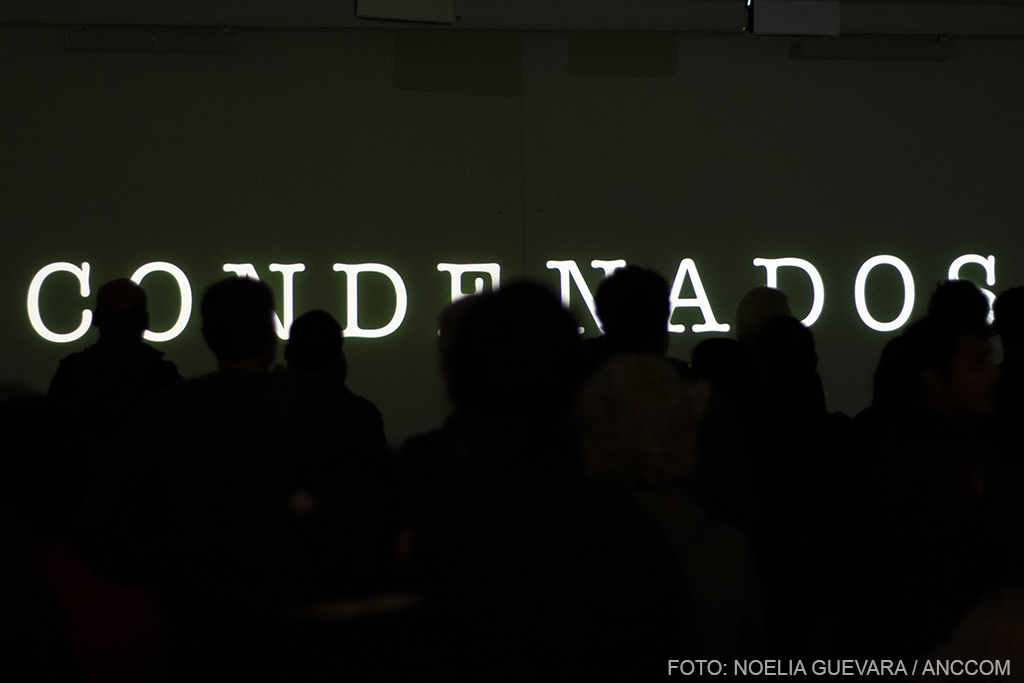

La recorrida estuvo signada también por el deseo de justicia y la remitencia a los juicios. Los protagonistas insistieron en la importancia de acudir a las audiencias y presionar en las causas. Hoy, a varios de los condenados se les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria y algunos, incluso, fueron puestos en libertad, como el caso de “Pantera” Ferrari, menciona Osvaldo Barros. También estuvo presente la exigencia de preservación del lugar, que además es prueba judicial, pero también preservación de la memoria y la identidad.

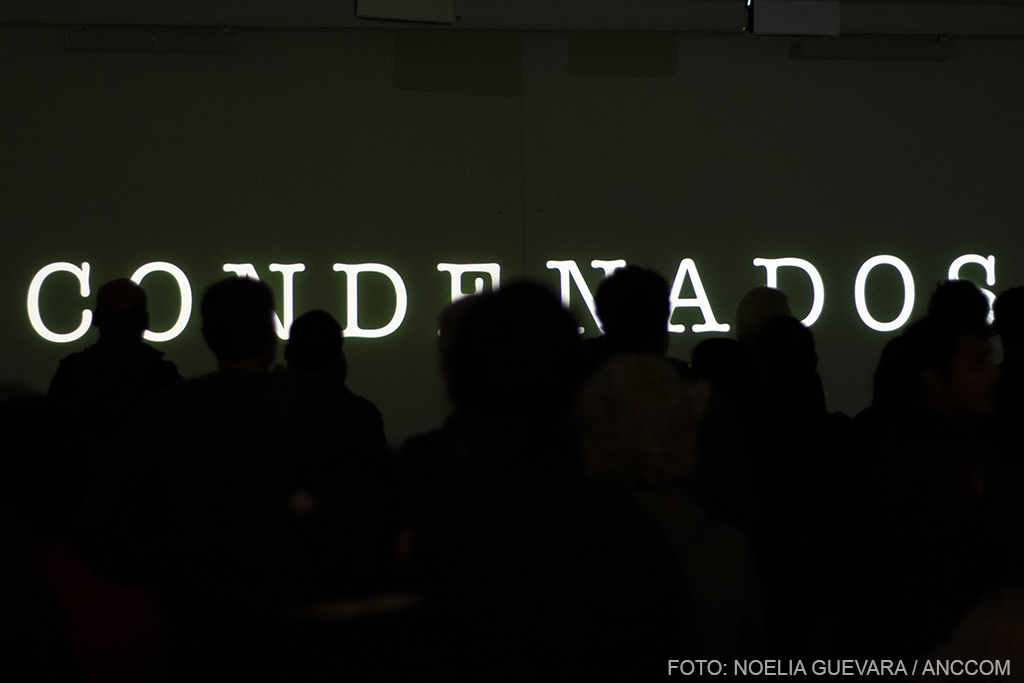

Tres horas después, la visita terminó en El Dorado, salón signado por una muestra visual sobre los condenados, al grito de “como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. La misma canción había sido entonada tan solo un día antes, en la marcha por la masacre de Monte que tuvo lugar en La Plata. Por última vez en el día, los aplausos volvieron a tronar.

Jun 4, 2019 | Géneros, Novedades

Cada colectivo tuvo su representante en la lectura final del documento.

La situación de las mujeres y las disidencias en Argentina es escalofriante: no se termina de contabilizar una cifra estadística de femicidios que, a las horas, ya es interrumpida por una nueva atrocidad de la violencia machista. La quinta marcha del Niunamenos que se realizó ayer con movilizaciones en todo el país no pudo escapar a esa regla macabra: el sábado por la noche, dos jóvenes de la provincia de Córdoba fueron asesinadas a puñaladas delante de sus hijos y se sumaron a los 133 femicidios en lo que va del año -según cifras del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”-. La enorme potencia verde de la convocatoria de ayer, con la presencia de miles de mujeres, fue a decirle basta, una vez más, a todo eso.

Si -tomando la valiosa palabra de Rita Segato- hablamos de crímenes que enuncian, que tienen claros mensajes y destinatarios, vale decir también que la quinta marcha por el Niunamenos de ayer también fue una enunciación contundente. Y lo fue por muchas razones. Una de las más importantes es que este colectivo, seguido por miles de mujeres que copó Plaza de Mayo y se encolumnó varias cuadras por Avenida de Mayo, buscó visibilizarse representativo de la pluralidad de identidades y colectivos que militan la erradicación de las distintas formas de violencia de género.

“Estamos acá una vez más para tomar las calles y manifestarnos, para decir basta de violencia económica, sexista, racista y clasista contra las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, gordes e intersex; de la clase trabajadora: ocupades, desocupades, precarizades, piqueteres y de la economía popular, visibilizando especialmente a las mujeres indígenas, originarias, afroargentinas y negras en pos de empezar a saldar la deuda histórica para con ellas y todas las identidades vulneradas por el capitalismo patriarcal y el modelo económico de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos, sostenido por su gobierno y los gobiernos provinciales que precarizan nuestras vidas y profundizan todas las desigualdades y las opresiones”, fue el comienzo de la lectura del documento consensuado por las distintas organizaciones feministas en asambleas.

«Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”, dijo Nora Cortiñas.

Desde un camión que hacía las veces de escenario se leyó el documento del colectivo y la lectura desempeñó, en sí misma, un fuerte papel simbólico: si bien el manifiesto de este año le reservaba a cada una de las pluralidades identitarias y colectivas que lo componen un lugar bien destacado de reivindicación de sus demandas y derechos, la lectura encarnó esa visibilización en los cuerpos que enfocaban las cámaras, con representantes de cada una de esas pluralidades enunciando sus propias realidades y denuncias con espacio y voz propia.

El grito por el aborto legal, seguro y gratuito fue una de las principales demandas, a casi una semana de la nueva presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El reclamo fue acompañado por las exigencias de provisión y producción pública de Misoprostol y Mifepristona aprobada por la ANMAT y el cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, sin restricciones, con las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el lema urgente de “¡Niñas, no Madres!” que cobró fuerza en los últimos meses.

“El fenómeno de la violencia contra las mujeres tiene que ver con el avance en la conciencia y el cambio social que implica que las mujeres dejen de callarse y someterse. Las formas del femicidio son una expresión totalmente desesperada, extraviada y desde luego criminal de intentar sostener el dominio masculino sobre mujeres que se desvían de alguna pauta de sometimiento”, le explicó a ANCCOM, durante la caravana, Martha Rosenberg, reconocida médica y psicoanalista integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más», explicó Alfredo, el padre de Carla Soggiu.

Es que si la llegada de más y más pibas a las calles es el saldo positivo desde la primera convocatoria del Niunamenos, allá por 2015, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes y desesperadas. Desde aquel 3 de junio a este 20 de mayo, se cometieron 1193 femicidios en nuestro país, según cifras del Observatorio mencionado. De esa cifra, el 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema también presentó su informe 2018: de los 278 femicidios relevados, el 83% se produjo en contextos de violencia doméstica y el 56% fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.

Si algo expresa la fuerza de estas luchas es, justamente, el largo pero firme paso de los familiares de nuestras chicas muertas. “Acá estamos contenidos, necesitamos venir y expresar lo que sentimos para que esto no ocurra más… Para que estén todas vivas -reclamó Alfredo, padre de Carla Soggiu, encontrada muerta en el Riachuelo el 19 de enero-. Hace más de cuatro meses estamos esperando que nos entreguen los contactos de los botones antipánico y no nos hacen caso. Lo pide el abogado, lo pide la Fiscalía y no tenemos respuesta. Todavía no sabemos qué pasó con nuestra hija, que estuvo 90 minutos activando el botón antipánico”. A su lado y abrazada a la mamá de Carla, marchaba Marta, la mamá de Lucía Pérez, asesinada en 2016. “Esto no nos puede seguir pasando: como país, no podemos soportar esta desidia con las mujeres. En épocas de crisis, las mujeres y los niños somos los que peor la pasamos. El Estado debe hacerse presente, no puede darles la espalda a las víctimas. Lucía, Araceli, todas esas niñas, desde el cielo, nos están pidiendo que estemos acá reclamando por justicia”, le confió a ANCCOM.

La pluralidad de voces leyendo sobre el escenario le hizo frente a otra compleja pluralidad, la de las distintas formas de violencia contra mujeres y disidencias. La económica tuvo un lugar preponderante en el documento: “La deuda con el FMI, fraudulenta e ilegítima”, “el ajuste” y “los casi 250.000 despidos” fueron parte de un manifiesto que recordó el Cordobazo y exigió la prórroga en la moratoria para la jubilación de amas de casa.

El 29% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años y el 88% de los agresores eran conocidos o de su círculo íntimo.

Las organizadoras dijeron que ayer hubo cerca de 100 mil en Plaza de Mayo, aunque sería imposible reducir la marea verde a un número. Tampoco puede simplificarse en una única voz; por eso fue tan potente la lectura en clave diversidad, cada cual con su realidad y todas juntas contra la violencia patriarcal y machista. Uno de los momentos más conmovedores fue la lectura sentida y pausada de Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, exigiendo, sobre el final de sus palabras, “el derecho a una vejez digna” para travestis y trans. “¡El candombe en la calle no es delito!”, gritaron al cierre del discurso de las afrodescendientes. Una multitud de demandas y una pluralidad de voces se levantó allí, sobre ese escenario improvisado del que la fantástica Norita Cortiñas fue espectadora de lujo, primera línea de la enorme columna de miles y miles de mujeres que cerró la movilización con un pañuelazo verde. Y quién mejor que ella, luchadora incansable por los derechos humanos, para recordar por qué hay que copar las calles: “La importancia de luchar es que dejamos de ser invisibles. Las mujeres pasamos muchos años creyendo que teníamos deberes, y lo que tenemos son derechos”.

May 29, 2019 | Géneros, Novedades

La marea tiñó las calles, las ventanas mostraban nuevos cortinados en verde, los balcones extendían como publicidades no pagas un reclamo que solo grita “Será Ley”. La marea verde volvió a desbordar el Congreso Nacional en apoyo a la nueva presentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados que se llevó a cabo en la tarde del 28 de marzo. Desde las bocas de los subtes y todas las avenidas circundantes a la Plaza Congreso las personas brotaban agitando sus pañuelos verdes y las caras cubiertas de glitter bañaban las calles. Una polifonía de voces confluía en el mismo pedido: “Aborto legal en el hospital”.

La marea tiñó las calles, las ventanas mostraban nuevos cortinados en verde, los balcones extendían como publicidades no pagas un reclamo que solo grita “Será Ley”. La marea verde volvió a desbordar el Congreso Nacional en apoyo a la nueva presentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados que se llevó a cabo en la tarde del 28 de marzo. Desde las bocas de los subtes y todas las avenidas circundantes a la Plaza Congreso las personas brotaban agitando sus pañuelos verdes y las caras cubiertas de glitter bañaban las calles. Una polifonía de voces confluía en el mismo pedido: “Aborto legal en el hospital”.

A las 15.30, Avenida de Mayo empezaba a reunir amigas, parejas, familia y compañeras. Los cánticos envolvían cada rincón, las carpas y sus talleres empezaron a aglutinar compañeras en la previa a la presentación del proyecto de ley. Las banderas iban tomando protagonismo en las calles. Del lado opuesto se podía avizorar un pequeño grupo antiderechos que solo se distinguía por la barrera de policías que lo superaba en número, y en donde el cántico que agitaba de bandera era “Viva la vida”.

A las 16:30 la plaza ya estaba cubierta de verde, comenzaban los talleres en los puestos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito donde la gente se acercaba para intercambiar opiniones sobre el aborto, la niñez y adolescencia, la discapacidad, entre otros. Las vendedoras se acomodaban en las veredas y en cualquier rincón donde pudieran poner sus mesas o sus parches de tela, se ofrecía de todo, desde las clásicas hamburguesas y choripanes presentes en toda movilización en la ciudad porteña, pasando por variedades de comida vegana, hasta libros indispensables de la teoría feminista. Daniela, encargada del stand de QuintaOla Librería Feministe, aclaró sobre la venta de bibliografía en las marchas que “es algo que la gente está demandando, se ve que la sociedad entera necesita este cambio”. Las calles rebosaban de vida y a cada minuto que pasaba la zona se iba cubriendo más de personas. Las que estaban sentadas en las calles, charlando y tomando un poco de sol, tuvieron que comenzar a pararse para dejar espacio al resto de la marea.

A las 16:30 la plaza ya estaba cubierta de verde, comenzaban los talleres en los puestos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito donde la gente se acercaba para intercambiar opiniones sobre el aborto, la niñez y adolescencia, la discapacidad, entre otros. Las vendedoras se acomodaban en las veredas y en cualquier rincón donde pudieran poner sus mesas o sus parches de tela, se ofrecía de todo, desde las clásicas hamburguesas y choripanes presentes en toda movilización en la ciudad porteña, pasando por variedades de comida vegana, hasta libros indispensables de la teoría feminista. Daniela, encargada del stand de QuintaOla Librería Feministe, aclaró sobre la venta de bibliografía en las marchas que “es algo que la gente está demandando, se ve que la sociedad entera necesita este cambio”. Las calles rebosaban de vida y a cada minuto que pasaba la zona se iba cubriendo más de personas. Las que estaban sentadas en las calles, charlando y tomando un poco de sol, tuvieron que comenzar a pararse para dejar espacio al resto de la marea.

Las intervenciones artísticas y las performances sobre el espacio público no se hicieron esperar. Un colectivo colgó sobre las paredes de la calle Rivadavia una gigantografía de mujeres con leyendas alusivas como “niñas, no madres”, “mi cuerpo, mi decisión”. Encima de este cartel se interpelaba a los transeúntes sobre por qué consideraban que este derecho es necesario, unos pañuelos verdes de papel en la pared daban espacio a la reflexión colectiva. Otras personas pintaron con tiza las calles, pegaron sus dibujos y pinturas al rededor del Congreso o buscaron interactuar con la gente a través de escenas teatrales. El panorama fue muy heterogéneo y dejó en claro que la lucha por este derecho es de todos y todas.

A las 17.30 se realizó el pañuelazo nacional: “Vamos a teñir de verde todos los espacios y a alzar nuestro pañuelos, porque nunca los guardamos y hoy menos que menos” declaró una de las militantes de la Campaña del Aborto. Y así fue, con euforia del reencuentro y de volver al espacio de lucha, los pañuelos fueron desatados de las mochilas, las muñecas y los cuellos para volver a ser bandera al grito de “arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer”. Los grupos de amigas encontrándose en un abrazo, las madres y padres con hijas e hijos de la mano, las adolescentes y las señoras mayores sosteniendo los brazos en alto agitando la insignia del movimiento.

La intersección de avenida Rivadavia y Callao era una fiesta, una fiesta de abrazos, compañerismo, militancia, y mucha brillantina. Un poco más adelante, llegando a Riobamba, la calle se cortaba por el escenario y la pantalla que proyectaba la presentación y el debate que estaba ocurriendo en el Anexo C de la Cámara Diputados. El silencio y la escucha mostraban el compromiso con la causa, las antes tan presentes canciones se apagaron por unos momentos.

La intersección de avenida Rivadavia y Callao era una fiesta, una fiesta de abrazos, compañerismo, militancia, y mucha brillantina. Un poco más adelante, llegando a Riobamba, la calle se cortaba por el escenario y la pantalla que proyectaba la presentación y el debate que estaba ocurriendo en el Anexo C de la Cámara Diputados. El silencio y la escucha mostraban el compromiso con la causa, las antes tan presentes canciones se apagaron por unos momentos.

Estefania Cioffi, médica y parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, comenzó uno de los discursos más especiales de la jornada.

“No es casual que hoy sea el cumpleaños número 14 de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No es casual que sea el cuarto cumpleaños de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Porque un día como hoy, en 1987, se estableció el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer” en el ‘V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer, de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos’. Elegimos este día porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad, no es incluso la que nos enseñaban en las facultades de Medicina, la salud también es poder decidir con autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, es poder disfrutar y ser cada vez más libres. Desde esta Red, tensionamos cotidianamente el discurso médico hegemónico, nos rebelamos contra nuestra formación biologicista y patriarcal, y asumimos el compromiso de democratizar nuestros conocimientos y saberes, de respetar y acompañar la autonomía de cada persona para decidir sobre las cuestiones relacionadas con su cuerpo, su salud y su vida.”

Ana Morillo, trabajadora social, hizo especial hincapié en la situación de las provincias. “Las batallas allí son mucho más trágicas”, declaró. Las situaciones muy dispares en relación al acceso al aborto. Es un derecho humano básico que está siendo violado. Estefania Cioffi ante esto sostuvo que “el acceso a la salud no puede depender de la geografía, de la ciudad o localidad en la que vivimos. No puede depender de los recursos económicos con los que cada una cuente”.

“La legalización es una cuestión de emancipación femenina, y no un debate partidario sino de salud pública”, dijo la diputada Carla Carrizo en sus dos minutos de ponencia, y el diputado Daniel Lipovetzky sostuvo que “el debate no es por sí o por no, sino por si es seguro, legal y gratuito. Vivimos en un Estado laico, y es el Estado quien debe garantizar. Hay que seguir trabajando en el Congreso y desde las calles”, concluyó.

Las impresiones sobre lo que depara este año a la lucha feminista por la legalización del aborto fueron variadas. “Sinceramente, estoy convencida de que en algún momento va a salir. Si no es esta vez, será la que viene o la que viene, no importa. Pero va a salir”, sentenció una estudiante universitaria de 25 años. Por otro lado la ilustradora Maitena Burundarena opinó que “este año lo veo duro, pero no hay vuelta atrás, eso es lo más importante. Las chicas jóvenes son el futuro. Se van, se acaba, se cae. Va a salir, va a ser ley”. Si bien algunas consideraban que este año es definitivo o que falta mucho camino por andar, al preguntar a la multiforme multitud se puede ver lo que todas las miradas tienen en común: a la clandestinidad no volvemos nunca más.

“A partir de hoy nuestra democracia, es una democracia feminista.”, concluyeron desde Diputados y abrieron al pañuelazo que se agitó al unísono en interiores y exteriores del Congreso dando por concluida la cita verde, pero no la lucha en las calles.