Sep 6, 2017 | DDHH

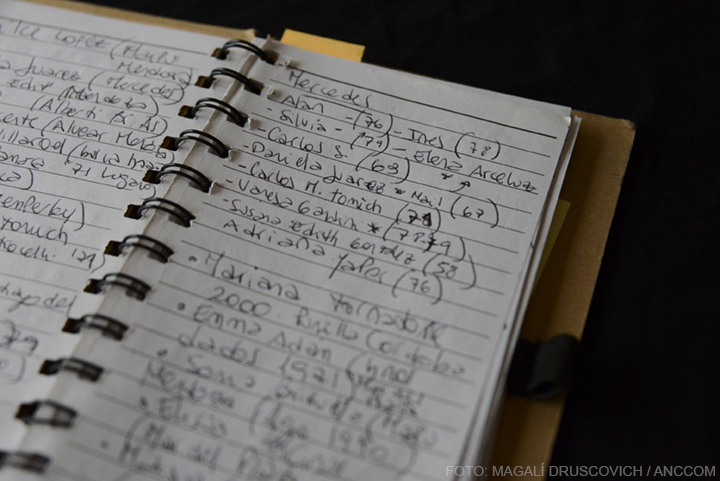

Mercedes es fundamentalmente una ciudad judicial, clerical y militar. Este triángulo, inscripto en el marco de la ausencia de otras instituciones del Estado, permitió que entre 1960 y 1980 se generara un sistema donde manipular bebés para ser apropiados, anotados como biológicos y hasta vendidos, sea legitimado bajo el manto del mal menor. Hoy hay once casos judicializados entre madres e hijos que reclaman verdad. Sin embargo, la cifra se eleva a 60, ya que hay más personas que buscan conocer su verdadera identidad. También aparecen madres que quieren conocer a esos hijos que, en algunos casos, les fueron arrebatados.

Mirta Villa tenía 15 años cuando el 27 de febrero de 1968 dio a luz a su primer hijo en la casa Antonia Petrocelli, una partera mercedina que hoy ya no está con vida. Mirta fue forzada a entregar a su hijo, a quien nunca pudo conocer: “Se pierde la mitad de la vida”, confiesa. Su historia es fundamental para demostrar que algunas madres entregaron a sus hijos bajo amenaza y siendo víctimas de una red ilegal compuesta tanto por el Poder Judicial, el sistema de salud público y privado, el Registro Civil y la connivencia de una sociedad pequeña, pero con grandes intereses.

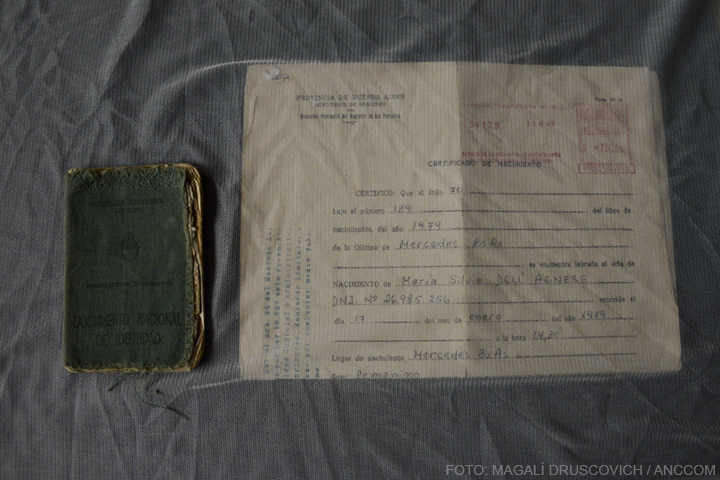

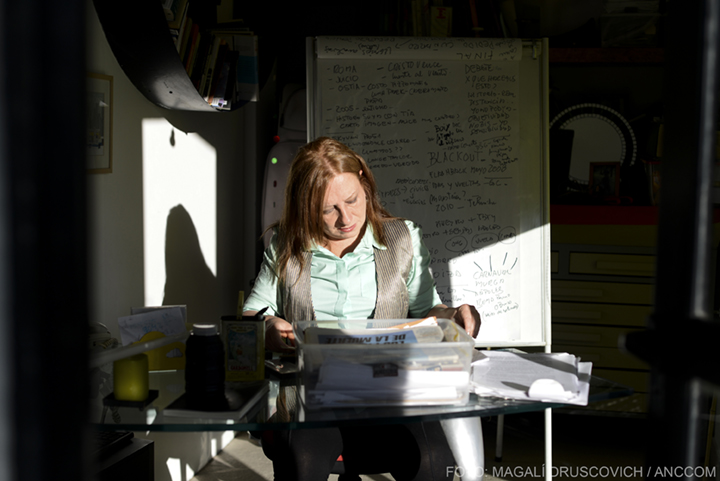

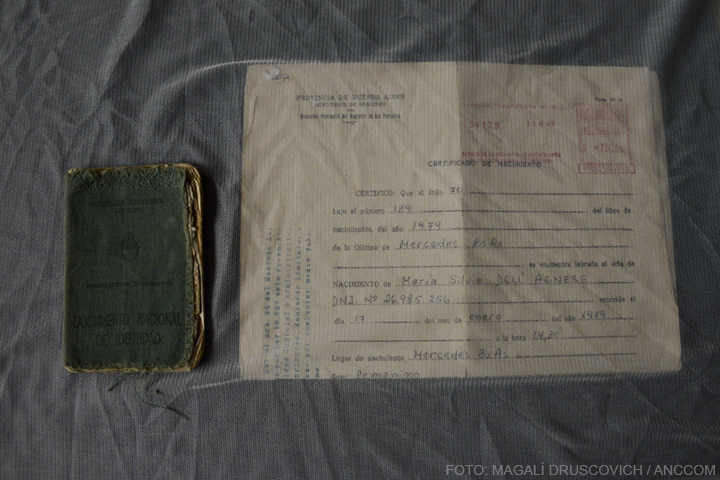

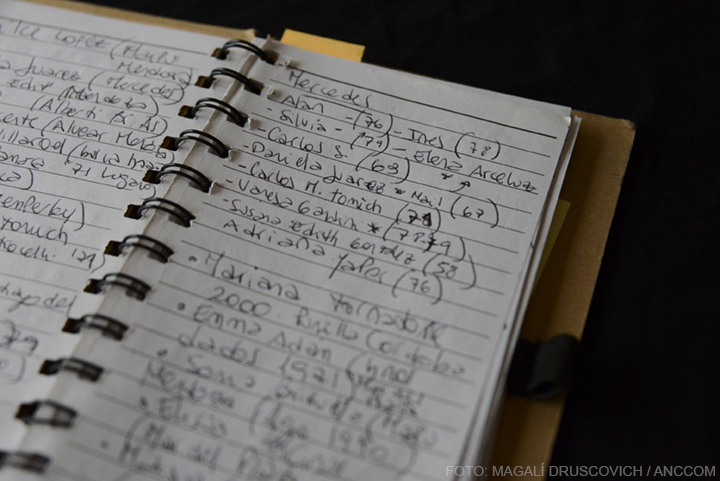

Silvia Dell Agnese hoy tiene 38 años y hace tres que su propia búsqueda de la identidad la llevó a abrir un camino que para muchos parecía imposible. Después de un examen necesario en Abuelas de Plaza de Mayo, un resultado negativo y un dato clave en su partida de nacimiento, llegó también a Mercedes, la ciudad que vio nacer al expresidente de facto Jorge Videla y en la que se crió Orlando Agosti, dos de los integrantes de la Junta militar que inició la última dictadura. A su vez, Mercedes fue el sitio en donde estuvo designado como vicario, Adolfo Tortolo, confesor de Videla y uno de los eclesiásticos denunciados por su connivencia con las Fuerzas Armadas en ese tiempo. “Mi partida de nacimiento dice que nací el 17 de enero de 1979 en la calle 37 N° 277, en la ciudad de Mercedes. Hija de Rodolfo Dell Agnese y Ángela Giglio Bilardo”. Silvia cuenta que esa dirección pertenece a la antigua casa de la partera Celia Lescano de Maggi, hoy internada en un geriátrico. A sus 8 años, su madre le explicó que otra panza la había tenido y que ella la cuidó desde ese momento. “Yo le dije: ‘Está bien, mamá’. Pero el tema es no ver un espejo tuyo en nadie. Empezás a ver cosas en las que no encajás del todo”, continúa Silvia, quien hoy tiene varios programas de radio con el fin de concientizar a la sociedad sobre estos casos.

Mercedes es una ciudad chica y el infierno se hace grande. Silvia no minimiza el temor que genera hablar del tema: “Existió y existe una protección. Una protección, también, por el tema de ‘escuchame, si lo hacían todos’”, y agrega que “mucha gente sigue callando. Inclusive los jueces, que no quieren meterse porque el día que se meta uno a indagar un poco más, caen políticos, cae el Poder Judicial, caen obispos, caen monjas, caen todos.” Su caso, junto a los otros diez que están judicializados, está parado. Le dicen que no pueden encontrar a la partera involucrada, cuando ella misma con sólo tocar una puerta, pudo hablar con ella. “El 20 de noviembre de 2014, después de hacerme el examen en Abuelas fui a Mercedes”, cuenta. Una vez allí, observó la dirección que decía su certificado de nacimiento y entonces se dirigió a la casa de la partera y la ubicó. “Mirá que no soy Einstein. ¿Y ellos que son la policía no la pueden encontrar?”, reclama.

Susana González nació, según su libreta, el 16 de julio de 1958 en el Hospital Blas Dubarry de Mercedes. Sin embargo, a sus 45 años se enteró que aquellos padres que figuran como biológicos no lo son. El mismo médico que realizó el parto la entregó a sus tíos quienes la fueron a buscar al establecimiento para llevarla a la casa donde sería criada. Hace sólo 12 años que su duda se confirmó: es hija apropiada, como se autodenomina. A sus 15 años se le había instalado la semilla de la duda, luego de que en el colegio sus compañeras le dijeran que era adoptada. Sin embargo, recuerda que desde siempre imaginó que tenía hermanos varones sin saber bien por qué y que sin querer buscaba parecidos. “Lo peor es la vergüenza de ser la última en enterarse”, dice en voz baja y pausada. Susana se define como una mujer independiente y en eso no se reconoce en absoluto con sus padres de crianza. A su vez, cree que parte de sus inseguridades tienen que ver con su historia y, además, confiesa que en algún momento se echó la culpa a ella misma: “Si yo le hubiera dado a mi mamá la seguridad de que no la dejaría por nada, quizá me hubiera contado. Todos tenemos historias y en realidad nuestra historia nace antes de que estemos en la panza de nuestra mamá. Porque normalmente hubo un imaginar, un deseo, algo. Y yo no sé, yo solamente sé que me fueron a buscar al hospital”, piensa. Aún hoy se pregunta qué hubiese sido si era criada por otra familia, si hubiese estudiado la misma carrera o si tal vez hubiese podido soportar la universidad en Buenos Aires. Susana, decidió judicializar su caso y es directora de un colegio. Tiene la voz ronca y cuando habla mira al suelo. Dice que no le tiene miedo a la búsqueda. “Imaginar me mató. Se te ocurre cualquier cosa y nada es más terrible que no saber la verdad. Cualquier verdad, por dolorosa que sea”.

J., nació el 1 de septiembre de 1979 en el hoy inexistente Sanatorio Mercedes, que estaba ubicado en la avenida 30 N° 530. Ella, en cambio, no judicializó su situación. “No lo necesité”, explica. Y elige no dar su nombre verdadero, porque a su madre todavía le preocupa el qué dirán. Además, cuando se hicieron públicos varios casos, el temor a una condena empezó a correr por su ser. Según le contaron, su padre recibió el llamado de su tía que era partera del hospital, diciéndole que había una beba para dar, porque otra familia había desistido. Y su padre aceptó. Cuando su madre de crianza llegó a su casa, J. estaba ahí, sobre la mesa. “Mi papá decidió pagar el sanatorio para que mi madre biológica estuviera en mejores condiciones”, detalla. También pagó el taxi de su verdadera mamá, que le salió más caro que lo normal. “Suponemos que había un arreglo previo”, dice. J. es una de las pocas hijas que, hasta ahora, luego de años de búsqueda, logró encontrar a su madre. Y con ella a cuatro hermanos, dos de los cuales también fueron vendidos y adoptados ilegalmente. J. se enteró a los 3 años que no era hija de quienes creía que eran sus padres. “Me dijeron que yo no había nacido de la panza de mi mamá, sino de la panza de otra señora, pero que era hija del corazón. Creo que ahí empecé a buscar”, cuenta. Desde ese momento iba preguntándole a las personas si habían nacido de la panza de sus madres. Para J. la búsqueda de la identidad se relaciona más con el conocimiento de un origen. Peleó y discutió, pero siempre con la certeza de que iba a encontrar. “Creo que con lo que uno pelea es con la sensación de no ser culpable. De por qué mi mamá no quiso quedarse conmigo, qué fue lo que pasó. Pero yo soy esta. Creo que la nena de 5 años que preguntaba por las panzas de embarazada es la misma que fue a golpear esa puerta.”

Ni hijos de desaparecidos ni hijos adoptados legalmente.

Estas historias, que se cuentan de a miles a nivel nacional, no cuentan con una organización y una sociedad que los busque, ampare, defienda y contenga, como sucede con los casos de bebés apropiados durante la dictadura cívico-militar. Estos hijos que buscan su identidad quedan a la deriva legal, ya que no cuentan con una denominación específica. El título más cercano sería ‘vulneración de identidad’, pero, sin embargo, Silvia expresa que ella y muchos otros, no son ni suprimidos, ni sustituidos, porque nunca les dieron una identidad. El único camino judicial que tienen los hijos dados ilegalmente a familias de crianza, con o sin dinero de por medio, sería el de inscribirse dentro de los delitos de Lesa Humanidad, pero tampoco sería del todo adecuado. “Si bien fue el Estado el que me vulneró la identidad, porque el Registro Civil es el que me hizo la partida falsa, en realidad no es Lesa porque no fue en el marco del terrorismo de Estado que me sacaron mi identidad biológica. Fue un pacto habitual entre personas que elegían el camino de la apropiación en vez de la adopción”, remarca Silvia.

Estas historias no cuentan con una organización y una sociedad que los busque, ampare, defienda y contenga.

Si bien cada historia es particular, existen varios casos que hablan de una red de intercambio de bebés como mercancía, ya sea por dinero, inmuebles o devolución de favores. En el recorrido de su búsqueda, J. pudo saber que su madre biológica había dado hijos voluntariamente a cambio de dinero. “Por mi hermana, pagaron $500 en ese momento (aproximadamente en 1977). Ella encontró un papel con el detalle”. A su hermano, criado en otra familia, su padre adoptivo lo recibió luego de que un médico se lo ofreciera al encontrárselo en el pasillo del hospital. “Te lo ofrecían así, como una docena de facturas”, dispara J. Y rememora el día en que, en una casa humilde y frente a su madre biológica, intentó junto a sus otros hermanos dilucidar fechas de cumpleaños. “Esa pobre mujer no sabía ni cuántos hijos había tenido”, dice y pone en suspenso el aire.

En el caso de Silvia, según le relató su tía que fue quien realizó el contacto, la partera pidió por sus servicios el costo de lo que saldría una semana de internación en un sanatorio, médico ginecólogo, pediatra, partera y enfermera. Gracias a otro de los partos atendidos y tramitados por Maggi, se sabe que por ese niño pagaron el valor de un inmueble mientras que su madre recibió sólo unas chapas para el techo de su casa. Cuando Silvia pudo recorrer la casa de la partera, en donde había nacido, los actuales dueños le mostraron “tres agujeros en la pared de metro cuadrado hacia adentro, donde se notaba que habían estado cajas fuertes empotradas.”

Mirta, quién fue obligada a entregar a su hijo y vivió en la casa de otra partera durante el embarazo, cuenta que jamás recibió nada. Más bien todo lo contrario: “Me hacían limpiar el piso, lavar los platos. Me decían que tenía que pagar los gastos por estar ahí.” Con la voz quebrada, mientras amasa un papel de cocina, cuenta que Antonia Petrocelli, la partera, le decía “¿Qué vas hacer? Mira que vos no tenés nada. Tu madre te echó, estás en la calle. ¿A dónde vas a ir a parar con esa criatura? Se te va morir”. Mirta tenía cinco hermanos más y vivían en la pobreza y pensaba, en aquel entonces, “Quizá tiene razón. No quería ser egoísta y que se me muriera el hijo que llevaba dentro de mí. Además, la partera me decía que cuando tuviera 18 años lo iba a poder ver.” Pero eso jamás pasó. Antonia la acusaba de haber entregado a su hijo y, las tres veces que Mirta le fue a reclamar verlo, la amenazó con ponerle abogados y mandar presa a su madre, que había querido que se practicara un aborto. “Cuando fui grande, pensé: ‘La hubiese mandado presa y hubiese sabido dónde estaba mi hijo. Ojalá hubiera tenido más valor”, se lamenta y llora. Y fue así que se tuvo que quedar a limpiar ahí, hasta parir al hijo que no le dejarían tener. Ser una adolescente humilde y tener una madre autoritaria y dominante, marcaron su destino.

Los casos de apropiación incluyen también a sectores sociales acomodados, ya que en esos contextos se aprovechaba su cercanía con el poder para comprar bebés y también para ‘solucionar’ problemas tales como un embarazo no deseado en familias muy conocidas de la elite de Mercedes.

Cuando Silvia logró hablar con su partera, ya vieja, pero con la omnipotencia intacta, contó que: “La ‘Sra. Lescano de Maggi’, como firmaba algunas de las partidas de nacimiento, relató que, una vez, una chica de familia adinerada a la que le ‘solucionó un problema’ le dijo que luego de que entrara vestida de blanco a su casamiento, la iba a llamar para agradecerle y lo hizo”. Silvia reflexiona: “Qué hipocresía… Para cierto sector de la sociedad era algo que se hacía seguido”. Y agrega: “La red en mi caso estuvo formada por el Poder Judicial, la Policía y el Registro Civil, mientras que en otros, también participó la Iglesia. El Estado completo tuvo que ver en todo esto. Y yo a veces digo: por acción o por omisión. A su vez, la sociedad sabía que eso sucedía. Inclusive hoy, lo sabe”. Abocada a la búsqueda propia y ajena, agrega: “Lo complicado que es obtener información por miedo a lo que puedan decir los otros”.

A alguien molesta que se hagan públicos estos casos. Hace dos meses Silvia, que se crió en San Miguel, fue amenazada por Facebook. Luego de hablar de un caso en su programa Inapropiadas, recibió mensajes que decían: “Nena, callate la boca, porque Mercedes es chico y nos conocemos todos. Mirá que la ruta es peligrosa”.

Por otro lado, J. mientras habla, reflexiona sobre su propia historia, mira al techo y se toca la pera. Comienza a contar, para y retoma. “Ser hijo de desaparecidos es otra cosa. Acá hay una cuestión de una mina que no me quiso tener como hija y eso te marca de una forma terrible. Una se queda colgada a eso. Y en lo de los hijos de desaparecidos no está eso. Al contrario, hay todo un apoyo atrás, hay historias de aquellos que fueron los padres y también de los otros, que estuvieron haciendo algo justamente para buscarte y encontrarte. En cambio, yo me encontré con una persona que me dijo: ¿vos qué querés, plata? ¿vos qué querías ver, mi cara?”

Silvia, luego de hablar en su programa, recibió mensajes que decían: “Nena, callate la boca, porque Mercedes es chico y nos conocemos todos. Mirá que la ruta es peligrosa”.

En todos los casos de hijos entregados, sus apropiadores recibieron todos los papeles legales para poder anotarlos. Tanto Antonia Petrocelli que atendió a Mirta, una madre que busca, como Celia Lescano de Maggi, la partera de Silvia, una hija que sigue indagando sobre su identidad, trabajaban en el hospital de Mercedes o en alguna dependencia de salud de donde obtenían la documentación necesaria para concretar el fraude. La misma modalidad se repitió en el caso de Susana, quien fue entregada en el mismo hospital, por quien sería luego su médico pediatra, es decir, que el vínculo originado en el delito continuó con el correr de los años, en medio de la impunidad.

El día que los apropiadores que criaron a Silvia la fueron a buscar, la partera Maggi les indicó que, con ese papel que les entregaba, tendrían que ir dentro de un mes al Registro Civil de Mercedes. “Es decir que -afirma Silvia- yo puedo inferir, solamente con mi historia, que si abrimos el Registro Civil de Mercedes y miramos todos los nacimientos anotados en la calle 37 entre la 12 y la 14 y firmados por esa partera, claramente somos todos hijos no biológicos de nuestros padres de crianza. Es así de sencillo”.

Cuando Mirta fue a parir al hospital, cinco años después de su primer embarazo que tuvo como final una apropiación, el médico obstetra se negó a firmar el papel que indicaba que ese era su primer parto: “Llamala a la vieja esa que venga a firmar el nacimiento de tu segunda hija como si fuera la primera, porque yo de esto no me hago cargo”, le dijo el médico. La partera Petrocelli, responsable de aquella primera vez, fue y firmó. Antes de irse le volvió a aclarar a Mirta que “no abriera la boca porque iban todos presos”. Mirta calló y se aferró a Karina, su segunda hija.

Todos coinciden en que lo que más duele es que la sociedad ignore, rechace, se suma en el silencio o no comprenda la búsqueda, bajo la excusa de que era un mal menor, que sus familias fueron buenas y que los criaron con amor. También duele “que te traten de ‘pobrecita’”, como dice Silvia, porque te abandonaron. “Pero, ¿cómo se está seguro de ese abandono?”, pregunta mientras desafía con la mirada. Mirta, llora y mientras mira un punto en el horizonte dice: “Yo lo di porque no lo pude criar”.

Lo importante y difícil, dice J., es replantearse una identidad en base a eso que pasó. La búsqueda de la identidad, explica, no tiene que ver tanto con el origen en sí sino con lo que te encuentres realmente del otro lado, encontrarse uno, con valor. Y coincide con Susana que afirma que cuando uno busca, se busca uno. “Pero es desestabilizante –agrega-. Vivís en una nebulosa. Siempre que no se sepa la verdad al cimiento le va a estar faltando algo”.

Tanto Antonia Petrocelli como Celia Lescano de Maggi trabajaban en el hospital de Mercedes o en alguna dependencia de salud de donde obtenían la documentación necesaria para concretar el fraude.

J., además de una búsqueda firme, contó con algo básico que no todos tienen: información. Sus padres fueron dándole los datos que creían necesarios en el momento que ella preguntaba, al igual que contó con amigas y conocidos que le acercaron datos precisos y fundamentales. Su intuición no le fallaba: “Antes de enterarme que tenía una hermana, tenía la sensación de saber que no estaba sola. Y cuando la conocí, me di cuenta que buscaba parecidos en las caras de las personas”.

Mirta, por otro lado, opina que “esas personas (que apropiaron bebés) tendrían que decirle de dónde vienen a esos niños que agarran”. Comenta entre lágrimas que su hijo hace poco se le acercó con una foto de un nene en Facebook muy parecido a su nieto, preguntándose si tal vez podía llegar a ser el niño de ese hijo que ella no pudo conocer. “Si lo viera le haría un té y le diría que me perdone. Que siempre lo amé y que siempre lo voy a amar”, dice una madre que recuperó las esperanzas gracias a la organización y trabajo junto a otras personas que buscan.

Luego de ese primer episodio en el colegio, en el cual le dijeron que era adoptada, la mamá de Susana le mostró la partida de nacimiento, otra documentación e infinidad de fotos de ella de bebé, pero ninguna del embarazo. “Yo veía en mi mamá el sufrimiento y el terror”, dice. Toda su familia le insistía con que se fijara lo parecida que era a ellos. “Pero en realidad te pareces porque copiás gestos”, dice. Todos sus familiares sabían de su adopción pero estaban amenazados por la propia madre de que si alguno hablaba, nunca más las verían porque se irían de la ciudad. Se había generado un pacto de silencio. Susana tuvo que esperar a que sus padres murieran para poder saber un poco más de su verdadero origen. El tiempo pasa y quizá es cada vez más difícil. “Yo quiero saber, soy la primera defensora de la verdad y me parece que me la debo. Que es mi derecho y que como mamá se lo debo a mis hijos y nietos. Pero si hay un derecho que tiene un período, estamos en problemas. Así como existió la CONADEP, deberíamos tener un lugar también para hacer un registro, realizarnos análisis y hacer un banco de datos”.

Silvia reconoce: “Si bien fue un delito lo que hizo mi vieja, lo hizo con amor. No podemos decir que me apropió con odio como hicieron muchos militares. Pero, además, principalmente vos tenés una persona que hizo guita con eso, que es una partera”. Entonces, concluye, “la Justicia no está siendo justa, está inclinándose para el lado que le conviene”

A pesar de todo, Silvia resalta que saber la verdad es más importante que la justicia. No le sirve que vaya presa la partera si no logra saber qué le pasó a su mamá biológica, por qué y cómo estuvo tres meses viviendo en su casa cuando, según le explicaron, tenía otros dos hijos. “La justicia real es esa –dice-: saber la verdad, aunque sea feísima como que me hayan querido abortar y no pudieron.” Para ella, el Estado debe hacerse cargo porque es responsable. Para facilitarlo, propone un período de amnistía para que la gente pueda hablar sin miedo a represalias. La gran mayoría de los niños apropiados fueron a parar a familias acomodadas de la ciudad o con llegada al poder. Entonces, explica Silvia, “esto es un problema social que abarca todas las esferas pero si vos sanás la parte social, ayudás a sacar un peso de encima, a encontrar la verdad”. Para ella, animarse a buscar es abrir la puerta de The Truman Show, lo que está afuera y es verdadero. “Yo busco un origen biológico, una historia. Mi vieja siempre va a ser mi vieja”, dice esperanzada. Saber la verdad le daría tranquilidad, una certeza de algo.

J. recuerda que el día que le contaron el nombre de su madre biológica, salió corriendo. “Llovía –dice-. Pero corrí, con la liberación de la culpa”. Corría, se mojaba y se preguntaba, “de qué puede ser culpable un bebé.

Actualizada 05/09/2017

Ago 30, 2017 | Comunidad

Los docentes de idiomas de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde hace dos meses están reunidos en la «Asamblea de idiomas en lucha», ya que una resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires los había traspasado del Área Curricular de Materias Especiales, regida por el estatuto docente, a la Gerencia Operativa del Ministerio, en la que los maestros quedaban fuera del reglamento que los regula y protege. A partir de los reclamos de los docentes, hubo modificaciones de la situación que aún resultan confusas, ya que la fragmentación del área de idioma continúa, lo que afecta, no sólo al trabajo pedagógico, sino también las relaciones laborales.

La semana pasada los docentes de idiomas marcharon junto a los gremios Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Ademys desde el Ministerio hasta el Congreso de la Nación, por varios motivos: además del rechazo al traslado de los idiomas, a un área de gestión no pedagógica; también manifestaron su preocupación ante la reforma escolar llamada «Escuela Secundaria del Futuro», ya que para los docentes implica una flexibilización laboral encubierta para los alumnos y la reducción de contenidos académicos. Los trabajadores de la educación de la Ciudad también reclamaron una nueva paritaria y pidieron “aparición con vida de Santiago Maldonado”, el joven que fue visto por última vez en la represión ejercida por la Gendarmería, el 1º agosto en la comunidad mapuche de Cushamen, en el norte de Chubut.

«Si nos traspasan, podríamos perder los derechos del estatuto docente, no sabríamos cuál es nuestro convenio de trabajo, ya que la Gerencia Operativa no está bajo la órbita del estatuto. También perderíamos la posibilidad de concursar para cargos de jerarquía», explica Gabriela González, Secretaria en el CECIE Nº 23, Escuela Nº2 del Distrito Escolar 18. Los cargos de jerarquía son aquellos que supervisan la práctica docente de cada materia. Al pasar a formar parte de la Gerencia Operativa, como no rige el estatuto, no se sabe de qué manera se reañizarán esos nombramientos.

Gabriela Pattacini, supervisora de inglés, explica que esto tiene una implicancia fuerte en lo pedagógico, ya que los docentes, al concursar para los cargos, cuentan con un conocimiento cabal del sistema, las prácticas, la inmersión en el campo y el trabajo de los demás docentes. Dice además, que en la Gerencia Operativa, al no regir los concursos, podría habilitarse a que el Ministerio designara los supervisores, incluso que no sean del sistema.

“El gobierno en principio dice que no va a cambiar la relación laboral. Pero entonces no vemos la necesidad del traspaso”, dijo Mariano Denegris, Secretario de Prensa de UTE.

El Ministerio dio marcha atrás y emitió una modificatoria a la resolución, en la que aclara que no se modificará el funcionamiento ni los derechos de los trabajadores, aunque los docentes de idioma quedaron en el área de Operatoria de Gestión. Por eso hay dudas respecto a la fragmentación que se da en el área . «Hay un vacío respecto a cuál es el convenio de la gente que queda por fuera del estatuto. Queda a discreción de la autoridad competente de cada momento. Por más que ahora la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, nos haya aclarado que no se modifica en nada, si la ministra en algún momento se va y viene otra persona a ejercer el cargo, al no regir el estatuto, queda en el voluntarismo de la autoridad competente de cada momento cumplir la normativa», explicó Gabriela Pattacini. Mariano Denegris, Secretario de Prensa de UTE, dijo al respecto: «El gobierno en principio dice que no va a cambiar la relación laboral. Pero entonces no vemos la necesidad del traspaso».

Respecto a la reforma «Escuela Secundaria del Futuro», según la resolución 2376-E/2016 se busca realizar alfabetización digital, a partir de proponer áreas de conocimiento en robótica, programación e idiomas a distancia. Sin embargo, los docentes explican que se quiere cambiar la modalidad, que sean cuatro años y que el quinto año los chicos hagan pasantías en empresas. Además, un problema que advierten es que varias de las escuelas designadas como piloto aún están transitando la reforma anterior, la Nueva Escuela Secundaria (NES), como es el caso del Liceo Nº9 Santiago Derqui. A los directivos de la escuela aún no les han explicado cómo se llevaría cabo la reforma y sólo saben que tendrán una segunda reunión el próximo mes donde les explicarán en qué consistirá. Wenscelao Costa Díaz, docente de la escuela 17 del distrito 9, opinó: «Esto quita contenidos a las materias, y además es flexibilización laboral para los alumnos porque son pasantías mal pagas y sin indemnización en caso de despido». Por su parte, los docentes de idiomas van a continuar en la “Asamblea de Idiomas en Lucha” y haciendo visible el problema en las movilizaciones.

Actualizada 30/08/2017

Ago 23, 2017 | Entrevistas

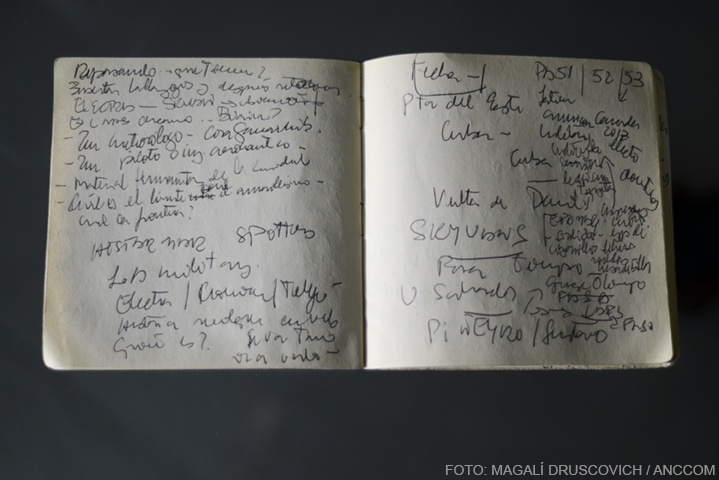

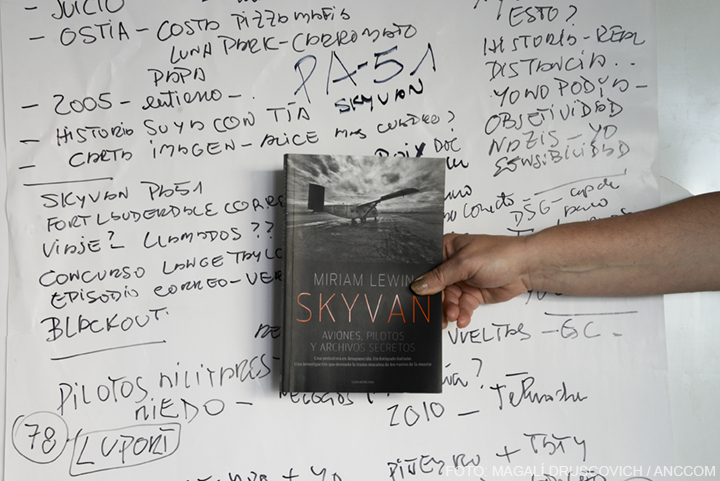

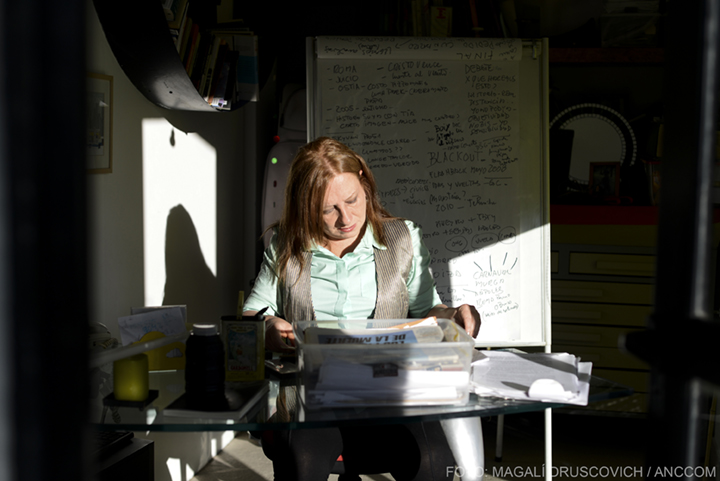

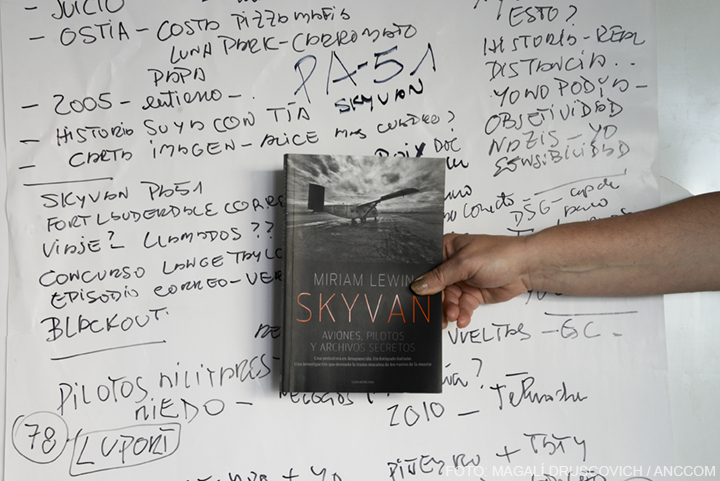

Conseguir la detención y el procesamiento de los tres pilotos de uno de los vuelos de la muerte es el mayor logro de la investigación narrada en Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos, el último libro de Miriam Lewin, publicado por editorial Sudamericana. La reconocida periodista expone allí los avances y retrocesos, el encadenamiento de hipótesis y certezas y los razonamientos minuciosos realizados durante años junto al fotógrafo italiano Giancarlo Geraudo, el encargado de realizarle, en agosto de 2007, la pregunta que desencadenaría en la búsqueda de justicia: “¿Alguna vez pensaste dónde están los aviones utilizados en los vuelos de la muerte?”. El libro recién publicado permite, también, adentrarse en los engranajes de la política argentina y de los altos mandos que idearon el plan de exterminio. En diálogo con ANCCOM, la periodista de oficio que descree de la objetividad, la mujer que lucha frente a las problemáticas de género y la militante incansable de los derechos humanos, opina sobre la desaparición de Santiago Maldonado: “Para mí volver a escuchar en la Plaza a las Madres pedir aparición con vida y castigo a los culpables fue demoledor”. Lewin habla, además, de su visión sobre el rol del periodismo en la coyuntura política actual, del tratamiento mediático de la violencia de género y de la política de derechos humanos de Cambiemos: “El gobierno va a seguir intentando retroceder, como pasó con el 2×1 de la Corte”, dice.

“…a raíz de relatos de los guardias, a raíz de relatos de prisioneros que por error fueron llevados en los traslados y después devueltos, se sabe que a esas personas se les aplicaba un tranquilizante que ellos llamaban Pentonaval y que eran cargados en camiones en el sótano, y se rumoreaba, de esto no puedo dar fe, que eran arrojados desde aviones”. Es parte de la declaración de Lewin durante el Juicio a las Juntas, en 1985. La detuvieron en mayo de 1977 cuando tenía 19 años: su testimonio es el de una ex desaparecida que estuvo detenida en los centros clandestinos de Virrey Ceballos y en la ESMA. Lo que por aquel entonces ella definía como un rumor, seguramente velado por el miedo, en la actualidad es una certeza reparadora: los tres pilotos responsables del vuelo realizado el 14 de diciembre de 1977, que tuvo como fin arrojar al océano a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, fueron identificados gracias a la investigación periodística que ella misma realizó. “Se conjugaron un montón de cosas en contra de los pilotos, como por ejemplo que el mar haya devuelto cinco de los cuerpos arrojados, que fueron identificados después de muchos años -explica Lewin-. También, haber podido determinar que aquellas personas fueron vistas por última vez el 14 de diciembre en el Casino de Oficiales y que esa noche, según las planillas encontradas en uno de los aviones, hubo un vuelo muy sospechoso: no solo era de noche, sino que el vuelo no tiene justificación desde el punto de vista aeronáutico. Un vuelo que va y vuelve a Aeroparque, de casi 4 horas, al borde de la autonomía de vuelo”.

Mario Arru, Alejandro D’Agostino, y Enrique de Saint Georges fueron los pilotos identificados y detenidos en el 2011. Arru y de Saint Georges aún continuaban desempeñándose como pilotos de Aerolíneas Argentinas al momento de su detención. Este último falleció en febrero de este año a raíz de un cáncer; los otros dos están siendo juzgados en la megacausa ESMA junto a otros sesenta acusados por delitos de lesa humanidad. “Todavía siguen alegando largamente las defensas, que por lo general tienen varios acusados a su cargo, se toman todo el tiempo del mundo, y el tribunal lo tolera -señala Lewin-. Desde hace dos años que se está esperando una resolución, y las defensas siguen alegando a pesar de que el periodo de testimonio terminó hace más de un año y medio. La situación se ha modificado y el tribunal tiende a ser más flexible e indulgente con los represores”.

“La demonización de los mapuches se parece mucho al ‘algo habrán hecho’ de la época de la dictadura», dice Miriam Lewin.

¿A partir de cuándo notás esta modificación en el accionar de los tribunales?

Desde comienzos del 2016, desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri. Los jueces siempre se dejan llevar por los vientos políticos.

¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?

Santiago Maldonado, fue visto por última vez el 1º de agosto en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut. Según testigos, efectivos de la Gendarmería lo golpearon y lo subieron a una camioneta, durante un desalojo de tierras que era defendido por la comunidad mapuche. Sobre la construcción oficial y mediática del relato delirante de la guerrilla mapuche y el plan secesionista, Lewin opina: “La demonización de los mapuches se parece mucho al ‘algo habrán hecho’ de la época de la dictadura. Porque si creemos en esa fábula de que los mapuches son separatistas y que Santiago pertenecía a un grupo guerrillero, entonces ¡qué bien que estuvieron los gendarmes en llevárselo y hacerlo desaparecer! Este razonamiento me parece sumamente peligroso, como también el hecho de no tener funcionarios en el área de Derechos Humanos que no lo vean de esta manera; y es más, que sean cómplices de esta demonización de un sector de la población”.

¿Cómo es la política de Derechos Humanos de Cambiemos?

Todo apunta a dejar que se deteriore toda la política de derechos humanos del gobierno anterior. A dejar que se deterioren edificios, a tolerar atentados de grupos de extrema derecha o que resurjan discursos fascistoides. Con franqueza, creo que apuntan a un desfinanciamiento de esta política, que se debilite y se desvanezca todo lo que se construyó. Una política de desarticulación absoluta. La situación es muy preocupante no solo en términos de derechos humanos, porque se han vuelto a discutir cosas que pensaba indiscutibles, como la pensión a los discapacitados, ya que para este gobierno todo es un negocio. No recuerdo en este año y medio ninguna medida que haya apuntado a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Con la llegada del PRO al Gobierno Nacional hubo un profundo deterioro de la calidad de vida tanto de los que no lo votaron como de los que lo votaron.

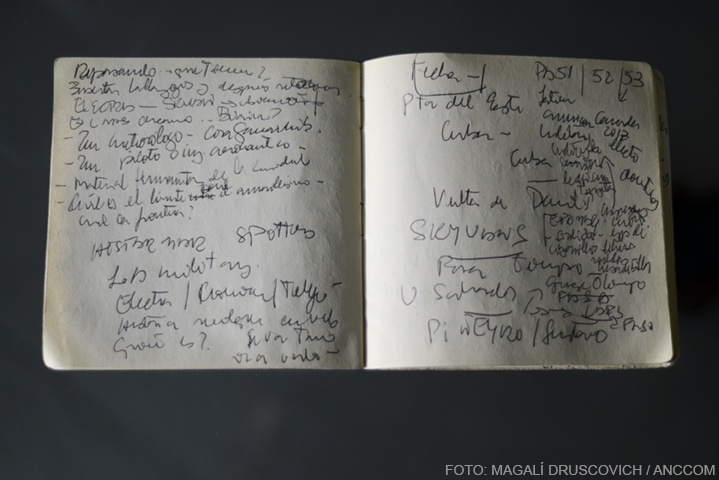

Anotaciones de su último libro «Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos».

MUJER

Tanto en su trayectoria profesional como en las páginas de su libro, Miriam destaca y afirma constantemente su condición de mujer. En su libro anterior, Putas y Guerrilleras, Lewin analizaba los delitos sexuales cometidos durante los secuestros y detenciones en la dictadura a partir del testimonio de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA. Explica cómo en aquella época esas jóvenes irreverentes eran tildadas de putas por oponerse al modelo establecido de mujer obediente y sumisa; y también desarticula el mecanismo perverso por el cual las víctimas de abusos sexuales no llegaban a asumirse como tales, en una alteración de las víctimas y victimarios. Sostiene Lewin: “En los medios sigue presente esta operación de juzgar a la víctima en los casos de violencia de género, de juzgar a la mujer: ‘Por qué usó pollerita, qué hacía ahí, por qué salió borracha, cómo se le ocurre volver sola a esa hora, a dónde estaba la madre que no la cuido’. Siempre se culpabiliza a la chica. En estos crímenes de género siempre es la mujer la que tiene que demostrar que es inocente, que ella no provocó, que ella no dijo que sí. ¿Por qué la mujer tiene que poner en riesgo su vida para defenderse cuando hay una violación? Esto quiere decir que todavía está presente en el inconsciente social que el sexo en las mujeres es un bien supremo a resguardar y que tenemos que defenderlo con uñas y dientes, aunque nos maten. Es un delirio que una chica que va a denunciar un abuso o una violación tenga que ser sometida a preguntas para comprobar eso que está denunciando. En el caso de las mujeres secuestradas durante la dictadura y abusadas sexualmente, muchas de ellas se confunden y no se asumen como víctimas -sigue Lewin-. Creen que el hecho de haber recibido alguna suerte de beneficio o privilegio, ya sea una visita o un llamado telefónico, las pone en un lugar de haber podido decidir un ‘no’, las pone como sospechosas de haber dado su consentimiento, pero en verdad ese consentimiento no existía, porque estábamos en un campo de concentración. Tanto en aquella época, como hoy en día, hay muchas mujeres que tienen dificultad en asumir que fueron abusadas y que ellas no pudieron resistirse, admitir que no había espacio para un no”.

«Hay un empobrecimiento de la agenda en el periodismo argentino. Está todo muy reducido a la confrontación de dos proyectos políticos», dice Miriam Lewin

PERIODISMO

Lewin cuenta con una larga trayectoria en el periodismo de investigación; integró, por ejemplo, el equipo de PuntoDoc, tanto en la conducción del programa como en la producción, lugar que también ocupó dentro de Telenoche Investiga. Se desempeñó, además, por citar otro eslabón en su trayectoria, como coordinadora de los equipos de investigación periodística en Cuatro Cabezas. “Hay un empobrecimiento de la agenda en el periodismo argentino -asevera-. Está todo muy reducido a la confrontación de dos proyectos políticos y, en el medio, el periodismo de investigación se pierde muchos temas que son de estricto interés público. Gran parte de las investigaciones que se publican son meras operaciones políticas que después no se sostienen en tribunales, que buscan solamente un golpe de efecto con el objetivo de hundirle un barquito al enemigo, como si fuera la batalla naval”.

Lewin sostiene una concepción del periodismo por fuera de la tan mentada objetividad, para establecer que siempre hay un interés o una ideología detrás de todo periodista. “El periodismo de investigación no está pasando por su mejor momento en cuanto a rigurosidad, si no sería imposible publicar tan asiduamente informes periodísticos”, dice, y enfoca en que, ante el avance de las nuevas tecnologías, la televisión está perdiendo protagonismo. “Existen un montón de plataformas por encima de la TV -subraya-. La gente ya no espera para informarse en el noticiero. Y a esto se suma que la mayoría de los portales de Internet se desesperan por poner una nota bizarra o un título que tenga muchas entradas, en una competencia para ganar más clics de los lectores. Vuelvo a la tele: lo que antes era una ceremonia, esto de sentarse a mirar el noticiero, no existe más. La televisión como vehículo informativo está muriendo”.

Actualizada 23/08/2017

Ago 13, 2017 | Comunidad

“Acá lo que nos falta es gente para poder laburar uno a uno con los chicos”. Sentadas en los escalones de ingreso del Hogar Curapaligüe, Azul, Diana y Sol explican los motivos de los reclamos que realizan junto a otros trabajadores del centro desde enero de este año. A unas cuadras del Parque Chacabuco, uno de los tres centros de asistencia para niños en situación de vulnerabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue esperando respuestas.

Desde hace siete meses y por tiempo indefinido, el Hogar Curapaligüe paga una multa por no cumplir con los requerimientos básicos que necesita el establecimiento para funcionar. En noviembre del año pasado, tras reiterados reclamos por parte de los trabajadores del hogar, se concedió la medida cautelar que la abogada Mabel López Oliva había solicitado ese mismo mes para que el Gobierno porteño realizara las obras necesarias. A pesar de una refacción reciente en el baño de varones, los chicos y chicas del Curapaligüe todavía conviven con goteras, baños tapados y habitaciones desbordadas que hacen de la convivencia una tortura. “Un lugar que existe para restituir los derechos de los chicos, los termina vulnerando aún más”, denuncia Azul, unas de las trabajadoras del hogar, en diálogo con ANCCOM.

Este año, el Hogar Curapaligüe aloja a 48 chicos y chicas desde los primeros meses de vida hasta los 16 años. Según el informe sobre hogares realizado por la Defensoría del Pueblo en diciembre del año pasado, el máximo cupo para este tipo de instituciones es de 30 personas y el máximo de edad para los hogares de niños es de 12 años. Según Lucila Biasco, jefa de prensa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno, “la función de los hogares es dar respuesta rápida”. Ello implica recibir a los chicos en el hogar y luego, en caso de ser necesaria, realizar la derivación correspondiente. Si el hogar se encuentra con su capacidad completa, como es el caso del Curapaligüe, los chicos deberían ser derivados a otros centros. Sin embargo, superada la capacidad espacial y el rango etario del hogar, los trabajadores del Curapaligüe se reparten para poder abarcar las necesidades de todos y de cada etapa del crecimiento: desde los cuentos antes de dormir hasta los maquillajes de las chicas que viven allí sus primeros años de la adolescencia.

“Hay una parte de lo social que acá no se puede dar”, explica Azul, responsable del grupo de varones de 6 a 12 años. Si alguno de los chicos quiere invitar un amigo o una amiga del colegio tienen que quedarse en la salita de adelante, llamada formalmente “sala de vinculación”. Se trata de una habitación de paredes vidriadas y estantes con juguetes y libros, ubicada en la entrada del hogar, donde los chicos y chicas se relacionan con las familias en el proceso de adopción.

“Desde hace años vivimos al borde de que pase algo grave”, afirma Azul. Y recuerda que el año pasado, mientras entraba al hogar con un chico de 4 años, estallaron los vidrios del ingreso central justo encima de él. En reunión con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, los trabajadores ya habían pedido que se cambiara la puerta por una de material seguro.

Para evitar que los vidrios cayeran encima del chico, Azul lo cubrió con su propio cuerpo y terminó en el SAME. “Y esa es solo una de las veces que arriesgamos la vida por los chicos”, agrega.

El año pasado, mientras servían la cena, una parte del techo del comedor se desprendió y cayó junto a la mesa del grupo de los más chiquitos. Hace unos meses, se disparó la alarma de incendios en medio de la noche y tuvieron que evacuar el hogar: con una sola escalera y los bebés durmiendo en el primer piso, se tardó más de la cuenta en salir y en el cuarto de las nenas la mitad quedaron adentro. Por suerte, ese día fue una falsa alarma, pero hasta ahora todavía no está aprobado el plan de evacuación. “Si hubiera fuego, no podríamos sacar a todos los chicos”.

El Hogar Curapaligüe aloja a 48 chicos y chicas desde los primeros meses de vida hasta los 16 años.

“Gus” llega de la mano de una de las trabajadoras y ambos saludan con la mano antes de entrar al hogar. Lo acaban de operar de las amígdalas. El equipo técnico, que se encarga de pautar los turnos médicos, hacer los informes y revisar la situación de salud de cada chico dentro del hogar, está conformado por dos psicólogas y dos trabajadoras sociales. Cuatro personas para llevar el seguimiento de 48 bebes, niños y adolescentes.

“Lo que peor le hace a un chico es la falta de contención afectiva”, denuncia Sol, que trabaja junto a Azul con el grupo de varones.

Y completa: “Al ser tan pocos para tantos chicos, no podemos darles una atención personalizada como se la daría un padre o una madre”. Entre otras patologías, la falta de cariño y de atención puede llevar a los chicos a tener retrasos madurativos, desnutrición crónica y otras enfermedades.

En febrero, después de ocho meses sin gas, finalmente reconectaron el servicio. Durante ese tiempo la solución a la falta de agua caliente fueron algunas pavas eléctricas y mucha paciencia para la hora de bañarse. Las trabajadoras explican que al momento de mostrar los problemas del hogar tienen tres pilares para sostener el reclamo. Las cartas al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad son relevamientos de lo que sucede dentro del establecimiento. Esos documentos, en general, no reciben respuesta: los resultados fueron la posibilidad de reunirse esporádicamente con Gabriela Franchinelli, directora de Niñez, y las promesas que los funcionarios hacen en las “reuniones operativas”, que, según cuenta Azul, se convocan de forma intermitente y con poco tiempo de anticipación lo que complica la asistencia de muchos de los trabajadores del hogar.

En segundo lugar, la denuncia legal. Esa instancia llevó al Gobierno porteño a comprometerse a pagar una multa por la falta de obras necesarias en el hogar. La multa es mensual y se pagará por tiempo indefinido hasta que el establecimiento se ponga en condiciones.

Aunque, en diálogo con ANCCOM, Biasco afirmó que el Hogar Curapaligüe está “hecho a nuevo”, Diana, trabajadora del centro, asegura que lo único terminado son los baños de varones, que ya se volvieron a tapar. La otra parte, que aún está en curso, es la renovación de la planta baja, donde agregarán una habitación con cunas para los más chiquitos para que, en caso de incendio, los y las trabajadoras puedan sacarlos con facilidad. “Cada vez que inician una obra los tiempos son larguísimos y mientras tanto, hacinan a los chicos en los pocos espacios que nos quedan”, denuncia Diana.

El último recurso de los trabajadores para conseguir respuestas, el que recoge las respuestas más rápidas, está en la calle: movilizarse, reunirse, contarle al barrio la situación que se vive en su propia manzana. Y mientras, turnarse para que la mitad del equipo se quede en el hogar con los chicos, buscando estrategias para hacerlos felices.

Actualizado 17/08/2017.

Jul 27, 2017 | Comunidad

El Río Reconquista es uno de los más contaminados del país. Innumerables proyectos de obras se desarrollaron con el objetivo de llevar adelante la limpieza del caudal. Sin embargo, los habitantes aledaños al curso de agua sufren las consecuencias de la contaminación sin que existan las suficientes respuestas, ANCCOM dialogó con diferentes actores sociales involucrados en el caso para tomar dimensión de la situación ambiental y social.

El Reconquista recorre 87 kilómetros y atraviesa 18 partidos del oeste y norte del conurbano bonaerense. En el año 2004, con la necesidad de trabajar en conjunto con los distintos municipios y tomar las medidas necesarias, se creó la Comisión del Río Reconquista (Comirec). Este organismo pertenece a la Provincia de Buenos Aires y divide su trabajo en subcuencas: Alta, Media y Baja. Cada una trabaja para mejorar las condiciones de sus municipios. Moreno es uno de los municipios involucrados la Cuenca Alta junto a otros cinco municipios.

Claudio Tasillo, presidente del Comirec de Cuenca Alta, señaló: “En esta problemática, cumplimos el rol del Estado, ya que dependen de nosotros los proyectos que puedan llevarse a cabo. No solo nos encargamos de la limpieza sino también de aristas como la salud, la viabilidad, la seguridad y la vivienda».

Por su parte, la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN) es una organización no gubernamental morenense que se formalizó en el año 1994 pero cuyos integrantes trabajan con la problemática del río desde el comienzo de la gran contaminación, en los años 70. Jorge López Jorand, su referente, explicó: “Hay una superposición de organismos que hasta ahora hizo que no se puede llevar adelante el saneamiento del río en forma ordenada y real. El saneamiento no empezó, solo se realizaron -si bien son necesarias- obras hidráulicas y cloacas”.

“Hoy el río está muy contaminado porque hay mucha población y la gente arroja todo tipo de desechos», dijo Claudio Tasillo, presidente del Comirec de Cuenca Alta.

A su vez, Tasillo reconoció que “hoy el río está muy contaminado porque hay mucha población y la gente arroja todo tipo de desechos. Sin embargo, en la Cuenca Alta manejamos parámetros de mediciones aceptables. Se puede observar porque la gente todavía sigue pescando, hay una biodiversidad de oxigeno que permite la vida de la fauna y la flora”.

El rol del Estado es clave en esta situación ya que debe brindar herramientas a los habitantes para asegurar condiciones dignas de salud y hábitat a los vecinos. Teresa Angélica, habitante de la ribera del Río Reconquista, contó que decidió vivir en ese lugar hace cuarenta años porque se enamoró del paisaje. “No dudé en comprar acá hace muchos años. Parecía un pequeño bosquecito, era un sueño”, recordó con melancolía.

Con el paso de los años, la población creció, el consumo se multiplicó y en consecuencia los desechos también. Teresa explicó la problemática que deben combatir los vecinos y dijo: “Nos ponemos de acuerdo con los vecinos para vigilar que nadie tire basura al río” y entre risas confesó: “Me dicen la loca de la esquina porque estoy atenta a que ningún vecino u otra persona contamine este lugar. Nosotros tenemos que cuidar nuestro espacio porque somos los que vivimos acá”.

Teresa Angélica, habitante de la rivera del Río Reconquista, es reconocida entre los vecinos como la cuidadora del río.

El río contaminado produce muchas enfermedades y por sobre todo un fuerte olor que afecta a todos los que viven en la zona. “De noche en el aire quedan todos los tóxicos del río, hay mucho olor y me hace mal a los bronquios. En el verano por trabajar con la tierra me salieron ampollas en los dedos y no se curan con nada”, contó Teresa.

En los últimos años crecieron los asentamientos en los alrededores del río. Las familias más necesitadas deciden instalarse, por falta de otros recursos, en esos lugares de forma no regularizada. ACEN se involucra en esta problemática y contribuye a que las autoridades realicen iniciativas para que las familias no queden a la deriva. “Crecen los asentamientos en la ribera, la gente se instala y cuando están acomodados, desde el municipio se comienza a tomar una medida pero habría que reacomodarlos antes. Los municipios deben darles a las familias un lugar adecuado”, explicó López Jorand.

Ricardo Ramboli, arquitecto y representante del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, que depende de la Municipalidad, agregó: “Estamos haciendo un plan de construcción para continuar el Camino de la Ribera y nuestro principal objetivo es que las familias que viven ahí se movilicen lo menos posible porque reconocemos la historia de esa población. Es un arduo trabajo socio-organizativo”. Mientras tanto, los pobladores de la ribera aguardan soluciones definitivas.

El Río Reconquista recorre 87 Km y atraviesa 18 partidos del oeste y norte del conurbano bonaerense.

Actualizada 26/07/2017