May 31, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar

«Hoy estoy acá para que se restituyan las pensiones que dejaron de cobrar alrededor de 18.000 personas. Se de primera mano lo que es luchar con las obras sociales, en mi caso PAMI, ya sea por asistencia o por implementos. Siempre hay un abogado de por medio que hay que poner, porque nunca hacen valer nuestros derechos», dijo Marcelo Roldán, uno de los protagonistas de esta problemática. Marcelo es discapacitado motriz, padece una distrofia muscular mitocondrial hace unos 30 años y trabaja en el programa radial Rodantes Rebeldes, en el que comunican y visibilizan lo que conlleva vivir con una distrofia muscular.

La Plaza de los dos Congresos y las inmediaciones se inundaron alrededor de las 18 de personas con diferentes reclamos. Banderas, pancartas y carteles llenaron de color las grises calles de la Ciudad, los sonidos de tambores, silbatos y algunos petardos se hicieron resonar en esta fría tarde de mayo. La marcha #ConLosDiscapacitadosNo, autoconvocada por los familiares de personas con distintas discapacidades para reclamar la violación de sus derechos contó con la participación de organizaciones sociales como ATE, Asociación Para Espina Bífida e Hidrocefalia, Asociación de Familias Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión, Asociación Argentina de Electrodependientes, Padres Auto Convocados con Hijos con Autismo, entre otras.

La marcha fue autoconvocada por los familiares de personas con distintas discapacidades para reclamar por la violación de sus derechos.

Mientras que la Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral los ampara, el Estado no. Ambas leyes establecen que el Estado tiene el deber de brindarles salud y educación a las personas con discapacidad. Esto quiere decir que lo que reclaman hoy no es más ni menos que un derecho legítimo.

Daniel Salvatierra tiene una discapacidad motriz denominada distrofia muscular de cintura. Detectaron su enfermedad a los 27 años, sin embargo los médicos no pudieron ayudarlo ya que no es curable. «La distrofia es progresiva y hace que pierdas la tonicidad en la musculatura. Yo hace cuatro años caminaba», contó desde su silla de ruedas. A medida que la enfermedad va mutando él también lo hace, por lo cual va necesitando diversos elementos como sillas bipedestadoras especiales para el baño, sillas de rueda manual, entre otros recursos. «A veces cuando vas a solicitar estas cosas te miran como diciendo ya es mucho. Ahora pedí una silla de ruedas y está tardando. Calculo que esto tiene que ver con que somos un gasto para el Estado», agregó. No obstante, Salvatierra no pierde la voluntad y la fuerza. Trabaja como empleado estatal, es artista plástico, actor teatral y lleva a cabo junto a Roldán el programa Rodantes Rebeldes. «Tratamos de que la vida pase por otro lado, antes la discapacidad cortaba la vida, ahora la acompaña», dijo con una sonrisa en su rostro. Participó de la marcha porque considera que los discapacitados no son vulnerables sino que son vulnerados por el Gobierno: «El Estado no reconoce nuestros derechos, recorta la asistencia, nos niega las pensiones», reclamó. Salvatierra vive solo y necesita un asistente 24 horas al día, parte del sueldo de esa persona lo paga él porque el dinero que recibe no le alcanza.

Mientras que la Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y la Ley 24.901 de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral los ampara, el Estado no.

En la voz y en la mirada de Paula Abad Crespo se reflejan el cansancio y la tristeza, pero también la fuerza de una mujer que daría su vida por lo que más quiere en el mundo: su hijo, Fernán Abad. Él es un joven de 20 años que sufre una severa discapacidad motriz producto de un mala praxis durante el parto, ocurrida en el Hospital Español. Ocho meses atrás, Fernán era socio de dicho hospital hasta que el PAMI se quedó con sus instalaciones, dejándolo en la calle, como a tantos otros. «El PAMI alega que no se puede hacer cargo. Así que de un día para otro, mi hijo se quedó sin prestaciones médicas. Por eso estamos luchando. Pero la justicia es lenta y las necesidades las tenemos hoy», dijo apesadumbrada. Ella no solo reclama por su hijo, sino también por todos los familiares de personas discapacitadas que necesitan prestaciones y tratamientos. «Estamos pasando momentos difíciles porque los recortes que hace el estado están afectando la salud de todas las personas con discapacidad», concluyó.

May 28, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar

“Yo soy la creadora de todo el minishow, así que preguntame todo lo que quieras saber”, expresa Marta Buneta casi en forma imperativa, esa que hace que el show lleve su nombre y sea la protagonista. Tiene 74 años, fue bailarina de cabaret en su juventud y hace una década vive en la calle. Casi en forma inmediata comenzó a montar un espectáculo callejero, que resulta disruptivo para los vecinos y transeúntes.Todos son matices de una paleta de colores que hacen que su vida sea digna de transformarse en algo más y llegar a quienes la desconocen. Malena Moffat, quien comparte el show con ella hace cuatro años lo supo y decidió, además, hacer un documental junto a Bruno López, codirector. Y así, como si de una película se tratara su vida, Marta Show -tal es el nombre del documental- llega de Alsina y Pasco al Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, donde se preestrenará su historia que, como aquellos striptease de su juventud, deja a los espectadores todo el tiempo con ganas de más.

Su baile callejero comenzó en soledad. Pero hace cuatro años se transformó en un trío: primero se unió Malena y luego Carolina Gordon, dos amigas que estaban conectadas entre sí por el baile y, desde el momento en que decidieron cruzarse de vereda, también por el compromiso inquebrantable con el espectáculo de Marta.

En el minishow bailan, interpretan canciones a modo de playback, se disfrazan y juegan a ser otros. Generalmente también participan otras personas a las que, en su mayoría, además del arte las une la marginalidad y su necesidad de construir otra realidad más cálida y compartida.

El documental Marta Show se proyectará en la Biblioteca Nacional con entrada libre y gratuita.

La vida de Marta dio un giro cuando Malena Moffat decidió unirse a ella, dando un salto desde la rutina y la cordura a lo que no todos eligen ver: el mundo de los que viven en la calle y buscan allí construir una vida. ”Yo noté que ella era artista, bailarina o algo tenía que ver con la danza. Estaba siempre cantando, recitando y bailando. En un momento la intercepté: me bajé de la bici y con alguna excusa entablé conversación”, recordó Malena. “Y yo le conté que hacía gimnasia y baile para los vecinos, para alegrar al barrio”, aclaró Marta, explicando que como quería ayuda para tener más elasticidad en movimientos tales como «el puente» , se unió con Malena desde esa necesidad. Ese “puente”, no es sólo una pose: perdura hasta hoy entre ellas y se percibe inquebrantable. “Desde entonces ella tuvo la amabilidad de invitarme. Gracias a Marta descubrí lo que es el arte callejero, es algo muy lindo, hacemos un servicio para los vecinos, poniéndole música al barrio”, expresó Malena desde la gratitud que la conecta con su compañera.

Los primeros cuatro meses fueron solo ellas dos. “Vinieron otras chicas que estuvieron unos días y no reincidieron. También nos acompañó el Hombre Araña un tiempo, pero nadie más se quedaba en forma fija”, contó Marta. Repentinamente todo dio otro giro cuando se sumó Carolina Gordon, amiga de Malena. “Male me dijo: ´Conocí una mujer que baila y me mostró una filmación de un show. Yo no quería sumarme porque estaba desbordada con mis responsabilidades. Pero me terminé acercando un sábado y no dejé de venir más”, recuerda Carolina, y agrega: “Para mí fue un verdadero cable a tierra con la realidad, que me desconectaba del ambiente de oficina donde trabajaba en el que las personas son muy complejas. Acá me sentía en un momento donde no importaba el tiempo”. Ella asume que en el presente perdura esa sensación inigualable, agigantada por la libertad que cree que solo la calle le puede dar: el espacio de todos.

Marta Buneta fue una de las pioneras del striptease en Buenos Aires.

Su vida documentada

Las vueltas de las vidas son muchas, como los pasos de un baile. El primer paso lo dan dos amigas que empezaron a hacer un minishow, con una señora que ya bailaba en la calle, instalada con su carro, rodeando la Plaza Primero de Mayo.

Luego, un gran salto en el aire hace que cuatro años después las tres lleguen a la pantalla grande en un documental sobre todo ese proceso, que de tan simple que puede parecer resulta transversalmente complejo. Un largo trabajo de creación que comenzó en 2015 y se preestrena el martes 29 de mayo en la Biblioteca Nacional. Lo que sí vale aclarar es que no se verá solo un baile amigable, sino también uno duro, tanto como vivir en la calle en invierno.

La idea, según Malena, surgió a partir de muchos videos en los que grabó a Marta sin saber bien por qué ni para qué. De todas maneras, inconscientemente, es probable que el fin fuera que todo ese material se transformara en algo concreto que lograra dar a conocer sus experiencias. Es así que por mucho tiempo Malena le pidió a varias personas que las filmaran, para luego terminar acercándose al ambiente del cine, un mundo totalmente nuevo para ella, siendo bailarina y estudiante de psicología. Rápidamente por medio del director Tomás Lipgot, conoció a Bruno López, montajista y guionista, quien aceptó emprender estas funciones en la creación de la película asumiendo el rol de director.

Malena resalta la importancia del acercamiento a Bruno por el desconocimiento del lenguaje cinematográfico de su parte y además por la calidad con la que él podía filmar, a diferencia de sus videos realizados con cámara amateur. Pero, por sobre todo, lo que sucedía era que no había una historia clara para contar, la estructura narrativa estaba ausente.

«La marginalidad tiene un costado jodido, aunque en ella parezca genial», dice Bruno López, director de Marta Show.

Por su parte, López expresó que el material que Malena le había dado eran cientos de horas con “más de veinte personas grabando, pero sin punto de vista, sino desde la idea de grabar un show callejero, sin buscar contar una historia, como idea de video bizarro de Youtube”. Por lo que el plan a seguir fue no intervenir en lo que iba sucediendo entre ellas, sino observar y después sentarse a ver el material y desentrañarlo. Allí comenzó un arduo trabajo de ir durante un año y medio primero solo los sábados y luego jueves y sábados, con la idea de lograr hacerse invisible ante ellas. “El hecho de invisibilizarme constó en lograr una convivencia y una confianza fuertes, pero a la vez con la posibilidad de dar un paso atrás y distanciarme, para que las situaciones entre ellas se desarrollen con naturalidad y desde la verdad”, reflexiona Bruno.

Aunque la idea inicial de Malena era hacer un documental sobre Marta, al director le pareció esencial la presencia de ella. “Male le da intelegibilidad al discurso de Marta, porque sino solo se ve una loca linda, pero así se ve el costado más oscuro de la marginalidad. La idea es que se entienda que es jodido, que no es genial. Aunque pueda parecerlo”. Y Malena agregó: “Cuidamos mucho la imagen de Marta, le dijimos que se mire y ella elegía: esto sí y esto no, y le gustó verse en una pantalla”.

La película tiene varias conversaciones utilizadas a modo descriptivo entre las dos amigas, pero por sobre todo es la codirectora quien le pone voz y punto de vista a la historia de Marta y al funcionamiento del trío. Así, el protagonismo es de Marta y ella, “Caro no salió tanto, está casi desde los comienzos pero es más perfil bajo. Yo, en cambio, estoy más acostumbrada a mostrarme. Pero ella trajo lo esencial de lo afectuoso, de abrazar mucho, que aportó al vínculo más cariñoso entre las tres y eso se llega a demostrar”, reflexionó Malena.

El relato muestra muchas caras de una misma moneda desde el comienzo, y eso es lo que lo enriquece. Se explaya la alegría del baile, pero también la mirada ajena de los transeúntes que muchas veces eligen no ver y quedarse en la vereda de enfrente. Refleja el amor entre las tres, pero también ciertos destratos y álgidos conflictos. Sin dudas también está la alegría de Marta al ocupar con poder el espacio público, pero también su paranoia y la desconfianza por quienes la rodean, o quienes ella cree que lo hacen.

En el documental la marginalidad no deja de ser marginalidad y el arte es el escape equitativo. Sin duda, hay dos mensajes claros como banda de sonido: no ignores al de al lado y derribá las fronteras imaginarias.

Ene 9, 2018 | Entrevistas, Novedades

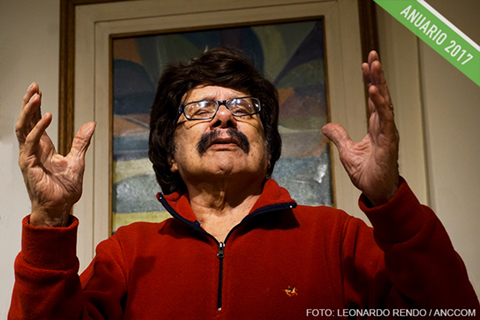

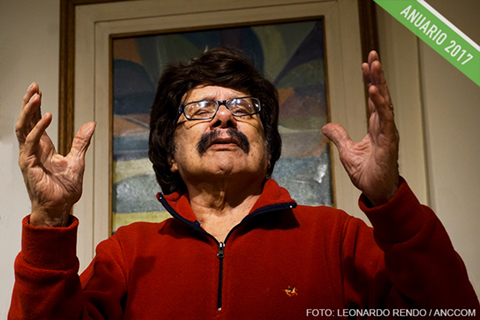

Para el folclorista Ramón Ayala, el actual es “un tiempo ayalesco”, en que nuevas generaciones llegan a su obra, y entonces se cumple el objetivo de su razón de ser como artista: “Llegar a un público anónimo con la mejor expresión”. Con una agenda abundante en próximas presentaciones, El Mensú hace un lugar en su tiempo para dialogar. Cuenta y reflexiona sobre su actualidad, sus proyectos, su encuentro con El Che Guevara, con Rodolfo Walsh, sobre el ritmo que inventó -el gualambao- y su secreto para lograr con 90 años tener la alegría, el optimismo y la expectativa vital de alguien que recién va a iniciar su carrera.

¿Hay un despertar hacia Ramón Ayala, se ha producido un “tiempo ayalesco”?

Hace poco tiempo existía un tal Ramón Ayala que hizo “El Mensú”, “El Jangadero”, “El Cosechero”, y por eso están aquí ustedes hoy, les ha despertado un interés. A mí me resulta hermoso. Y es la verdadera labor del artista: aportar al pueblo en pos de cultura para elevar al pueblo hacia estadios superiores del pensamiento o del conocimiento.

¿Hay un nuevo público de Ramón Ayala?

Sí. Me asombro de la cantidad de personas jóvenes que hay en mis presentaciones. En mis recitales hay más jóvenes que gente mayor. Y yo me siento un “pende…nciero”, por no decir un pendejo junto a ellos. Pero soy un tipo muy joven, digamos, mentalmente por lo menos, y me siento a la altura de ellos. Y a mí me halaga muchísimo que las personas se interesen por mi obra. Porque uno se esfuerza, se propicia para que la obra tenga dos buenas piernas: una de música y otra de palabras. Y vos ves verdaderamente que lo poco o mucho que has hecho tiene una razón de ser: que es llegar a un público anónimo con la mejor expresión; porque viene de él y va hacia él, a la manera de un búmeran.

Te fuiste de Misiones de muy chico. ¿Cómo sostuviste las imágenes de tu lugar de nacimiento y cómo las fortaleciste, estando tan lejos?

Hay una cosa: dicen que el árbol tapa el monte. Por ese motivo uno no ve ciertas cosas; vos te ponés la mano frente a tus ojos y no ves muchas cosas de la casa.

Pero cuando vos sacás el árbol de frente tuyo, o te vas más lejos, ya ves la casa en toda su dimensión. Y cuando te vas de tu tierra estás viendo a tu tierra, el paisaje, todo el bosque y lo que traés dentro de tus imágenes. Yo tengo imágenes de color, de hojas de árboles, recuerdo formas. Me acuerdo de cosas que se han grabado en mi interior y que obedecen tal vez a una psiquis interior, o a una forma, una necesidad de transformar cosas que no las tenía en su momento en las manos, pero que estaban dentro de mí.

Esas imágenes interiores, en algún momento, ¿se convierten en obras?

Sí, claro. Cobran coraje y salen. Como un parimiento. Hay que capturar las imágenes antes que se evaporen. Son imágenes que te da la naturaleza. Se transforman en un cuadro, en un poema, en una canción. El artista tiene dentro a un loco que está agazapado. Y en algún momento se lanza. Parece apenas una chispa, pero eso pasa luego a ser un fuego; y lo comparo un poco con el ímpetu que tienen los caballos cuando están encerrados en el stud, esperando el momento para salir y lanzarse al camino. Cuando el artista decide a lanzarse es porque vio una chispa, y esa chispa quiere decir fuego, porque se va a convertir en fuego.

«Hay que capturar las imágenes antes que se evaporen. Son imágenes que te da la naturaleza. Se transforman en un cuadro, en un poema, en una canción».

Cuando hablás de capturar el paisaje, las imágenes, cuando en tu obra se descubren esas vivencias, ¿considerás también las costumbres y las tradiciones?

Sí. Y les tengo un gran respeto. Porque hay cosas que no son elaboradas científicamente sino que han brotado por medio de la intuición. Es la intuición pura que sale a flor y quién lo crea ni se da cuenta tampoco. Yo jamás pensé que el gualambao era un ritmo de 12 por 8 –se refiere a un tipo de compás musical- y que dentro del 12 por 8 había otro ritmo interior. Y ese es el encanto de todo esto. Como lo es la metáfora en la palabra. Que vos digas, por ejemplo: “Algo se mueve en el fondo del Chaco boreal, sombra de bueyes y carro buscando el confín, lenta mortaja de luna sobre el cachapé, muerto el gigante del monte en su viaje final”. Entonces estás viendo una inmensidad en cuatro palabras. Está ahí, atrapada e inamovible. Ahora, para llegar a eso, hay que transitar mucha legua. Muchas huellas.

Cuando el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos te invitó a La Habana en 1962, ¿conociste al Che Guevara?.

Sí, lo conocí en La Habana. Él trabajaba de noche, porque los calores son tremendos allá. Y de día descansaba. A la tardecita se levantaba y comenzaba sus actividades. Me recibió en un hotel. Y estaba también Salvador Allende, que todavía no era presidente, estaba Rodolfo Walsh… En Cuba se dio un encuentro muy lindo. Cada uno de los que estaba presente contaba cosas. Fue hermoso conocer. Recuerdo que el Che contó sobre cómo organizó el movimiento de los pescadores y en un momento dijo “porque en Cuba esa actividad estaba dirigida por los norteamericanos. Empresas norteamericanas. En Cuba, donde metías tus manos en el mar y sacabas pescado, estaba eso dirigido por los norteamericanos. Todo eso pasaba en Cuba, pero ahora no. Ahora el mar es nuestro. Las manos que sacan el pescado del mar son nuestras, y las manos que los van a vender, también son nuestras”.

¿Cómo fue esa charla?

Guevara estaba sentado ahí -señala en la mesa la posición de todos los presentes esa noche- y yo justo frente a él. Había personas del Partido Comunista, peronistas, radicales, personas de todo el abanico del pensamiento popular. Yo era un muchacho y no estaba consustanciado aún con la presencia del Che como prócer. Tampoco él había trascendido tanto; pareciera que tenés que morirte para ser alguien, al menos se acostumbra eso por estos lares. Y me dice el Che: Ramón Ayala, yo he cantado tu canción en los fogones de la Sierra Maestra. ¿Sí comandante? Qué alegría. Es demasiado honor para mí. ¿Y cuál canción? Teníamos dos, “El Cosechero”, y “El Mensú”. Pero como “El Mensú” tiene más elementos revolucionarios, es más frontal, optamos por esa. Y yo la cantaba en los fogones. Bueno, esto viene a justificar la creación de esta obra, si no hubiera existido un Che Guevara, esta obra no podría haber salido, le dije. Y él se reía. Se reía más por mi ingenio verbal que por la verdad de ese ingenio.

¿Qué cosas te movilizan más, te “revolucionan”?

Todo me renueva. Yo estoy en ese camino del descubrimiento, del encuentro, del hallazgo. Estos acontecimientos políticos que están ocurriendo ahora, aquí, también todo eso me moviliza.

¿Cuándo sentiste que tu vida iba por el lado del arte?

¿Querés que te diga la verdad? No te das cuenta. Vos sos lo que tenés que ser, es un mandato de no sé quién. De pronto llega una voz que dice “levántate y anda, todo está en ti”. Y si no llega esa voz, empezás a hacer cosas. Pero está la intuición. Y de pronto estás en un caminito, que se convierte en una avenida. Con toda la responsabilidad que significa conducir bien tu vehículo.

Atravesaste nueve décadas de historia de la vida de esta tierra. ¿Cómo hacés para que la historia no te absorba, no te capture?

Si, que la historia no me lleve hacia ella. Pero nosotros también vamos haciendo la historia, porque así como la historia nos va llevando, nosotros también la vamos modelando, y le vamos dando color, y la vamos seccionando. La historia que seccionó San Martín en Los Andes, él dio una identidad: “De aquí hasta aquí se llamará San Martín de Los Andes” y el se dio cuenta de eso. Y yo lo veo prácticamente como un cuadro. Uno de mis próximos objetivos es el de hacer un disco que será “Cantando con los próceres”, para que muchos tontos, vivos que andan por la calle sepan que, por ejemplo, Moreno es una calle, pero que sepan también que ese tipo se murió para que nosotros hoy estemos acá. Decimos “San Martín cruzó los Andes”, pero no tenemos noción real de lo que es eso. Andá y cruzá los Andes ahora, y hasta en coche, ya así te vas a llenar de miedo. Bueno, andá a cruzarlo a pié, o en burro, como lo hicieron ellos. ¡Qué increíble! Y entonces algo que contaré en ese material que quiero realizar dedicado a los próceres, dice: “Detrás de este oleaje que me está llevando irremediablemente hacia las profundidades estoy viendo las lucecitas de mi Buenos Aires. Allá lejos, en el horizonte, casi. Y sé que ya no volveré, que voy hacia la muerte total. Pero también sé que en este momento están naciendo niños y jóvenes que van a llevar las banderas de mi canto. Las banderas de mi mensaje para mi Buenos Aires, para mi tierra gaucha. Para librar la soberanía de mi paisaje. Yo desapareceré, no importa. La obra está hecha”.

Actualizada 25/07/2017

Sep 6, 2017 | Entrevistas

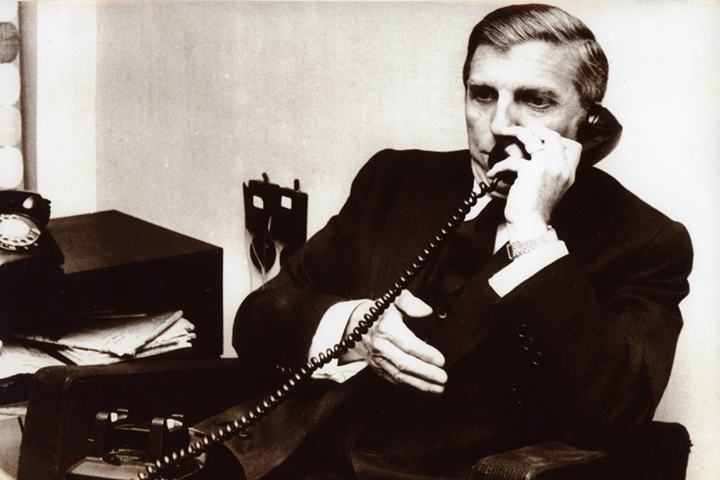

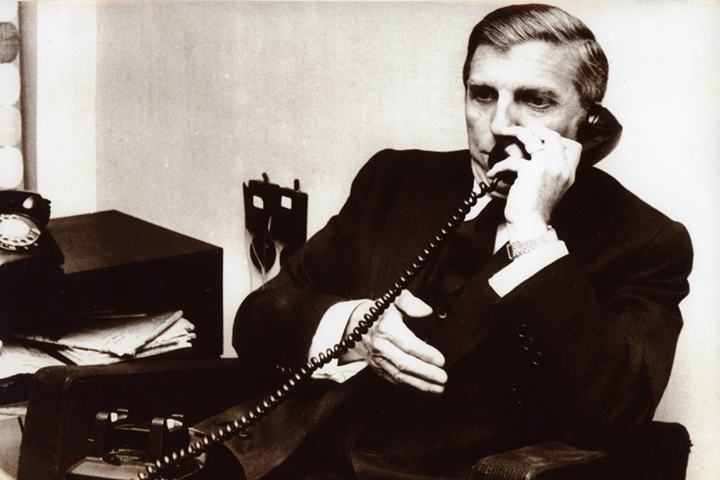

Si los perros volaran es el nombre de la película que recupera la historia olvidada de Rafael Perrotta, el dueño y director del diario El Cronista Comercial, que pertenecía a la élite porteña y que en los últimos años de su vida se integró al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El 13 de junio de 1977, el periodista fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar. A pesar de que los represores extorsionaron y cobraron un rescate de su familia, su cuerpo jamás apareció. El último testimonio que lo recuerda con vida es del director de La Opinión, Jacobo Timerman, quien afirmó haber compartido cautiverio en el Comando de Operaciones Tácticas (COT-I: Martínez), comandado por el Primer Cuerpo del Ejército.

Gabriela Blanco, Lorena Díaz y Maximiliano de la Puente dialogaron con ANCCOM sobre el film que dirigieron de forma conjunta, y que a partir de este jueves 7 se podrá ver en la sala Gaumont del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA). ¿El escenario de la charla? La confitería «Las Violetas”, de Almagro, en donde Perrotta se encontraba con un contacto de aquella organización revolucionaria.

«En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados», dijo Lorena Díaz.

¿De dónde viene el título de la película y por qué lo eligieron?

Lorena Díaz: Es por una nota que escribió uno de los periodistas del diario que se llama Carlos Ávalo. El Ministro de Economía de Lanusse había dicho que no había inflación, entonces Ávalo saca un artículo que tenía un título irónico que decía: si los perros volaran la inflación sería de tanto. Y él jugó con eso y con la Masacre de Trelew, que había sido dos días antes, por el tema que a los militantes del PRT se le decía perros. Entonces él dice, que en virtud de esta libertad que había en el diario, Perrotta no le cuestionó la nota y se la dejó pasar, y que incluso después fueron los milicos a hacer quilombo por esto.

Maximiliano de la Puente: A mí me parece que el título tiene que ver con pensar un país donde pasaban cosas extraordinarias, en el que todo podía pasar. Tiene esa connotación donde podemos encontrar un personaje como Perrotta que era capaz de convertir un diario de negocios, no digo en un diario de izquierda pero que hoy entenderíamos como progresista o vinculado a la línea de la Juventud Peronista, de Montoneros y demás.

¿Qué es lo que les pareció interesante de Perrotta como para llegar a realizar un documental centrado en él?

dl P: Esta cuestión de que es uno de los hijos del fundador de El Cronista Comercial, que es un tipo que tenía muchos contactos con los grandes actores sociales de la época, básicamente políticos pero también militares. Tenía llegada directa con (José) Martínez de Hoz, que iba a comer a su casa, o con (Emilio) Massera y por otro lado, la vinculación que podía llegar a tener con sectores como Montoneros o el PRT, nos da un personaje poco explotado.

Gabriela Blanco: En principio, a mí siempre me interesó la temática de los años 70. Y Perrotta es muy rico como personaje, tiene esta controversia de venir de una familia de mucho dinero y haber sido desaparecido. Además, no se habla mucho de los empresarios que también fueron secuestrados en este período.

¿Cómo hicieron para reconstruir la historia de Perrotta a partir de los testimonios que encontraron?

L.D: En el 2009 arrancamos con la investigación, fue mucho trabajo de ir a la Biblioteca del Congreso a mirar los Cronista y ahí salían muchos nombres de los entrevistados.

G.B: Se fue armando sobre todo con las dos facetas de las redacciones del diario, la de los 70 y la de después. Hay como 30 entrevistados, así que fue un proceso bastante dificultoso porque por cada entrevistado que teníamos aparecía un Perrotta distinto. Era complejo de armar, de hecho, en la apertura de la película jugamos con la figura de un rompecabezas por esto mismo.

¿Cuál sería esta idea del rompecabezas?

dl P: De alguna manera trasladamos esa mirada caleidoscópica al espectador, la película no cierra una única impresión al respecto, Perrotta termina siendo un personaje a construir. Jugamos con la figura del rompecabezas que nunca se puede armar del todo y para mí, en particular, la idea es que él es un producto de una época donde muchas cosas que hoy resultan impensables, eran posibles. Él actúa en contra de sus propios intereses como empresario, eso eran los 70.

«Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época», dijo Maximiliano de la Puente.

¿Cuál es el cambio que intenta llevar adelante Perrotta en El Cronista Comercial en los años 70?

G.B: Es ejemplar lo que hizo durante el corto período de tiempo que estuvo como director del Cronista. Él quería hacer un diario como Le Monde, donde pudiera aparecer una amplitud de criterio, darle la palabra a todos porque tenía esta cuestión de querer conocerlo todo.

dl P: Parece que Perrotta era muy orgulloso de su condición de director de un diario que tenía influencia en los sectores de poder y quería sacarlo de ese lugar de brindar solamente informes bursátiles para ser un diario moderno. Entonces, empieza a incorporar a un montón de gente en la redacción.

También en la película aparecen los testimonios de los dos hijos de Perrotta, que dicen no estar al tanto de la ligazón de su padre con el PRT. El tema parece aún hoy incomodar a algunos de los entrevistados.

G.B: (Los familiares) no dan cuenta de un compromiso fehaciente de alguna línea política por fuera de esta amplitud ideológica que tenía Perrotta. Decían que era una cuestión de que su padre quería escuchar todas las voces y no que tuviera un compromiso político ni con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, brazo militar del PRT) ni con el peronismo.

L.D: Sí, además, Santiago, el hijo menor, no estaba tanto en El Cronista. Y el otro hijo estuvo en un momento pero tenía una formación económica que respondía más al diario viejo que al diario de ese momento, en esta divisoria que hubo entre lo que fue la vieja redacción y la nueva. Entonces me parece que estaban más ligados a ese otro mundo.

¿Y del vínculo entre Perrotta y el PRT qué pudieron reconstruir?

dl P: Nosotros entendemos, por la información que hay, que ese vínculo existía en calidad de informante. Perrotta le suministró información al aparato de inteligencia del PRT, eso está en causas judiciales y aparece en los informes de inteligencia de la SIDE de la época.

L.D: Aparentemente se citaba con Javier Coccoz, que era el jefe de Inteligencia del PRT, acá (NdR: en la Confitería Las Violetas). El procedimiento de seguridad que tenía el PRT hacía que los mismos compañeros no supieran quiénes eran los contactos de cada uno, si Perrotta se veía con Coccoz sólo ellos dos lo sabían.

G.B: Hay gente, como Julio Santucho, que afirma absolutamente este vínculo y otra que lo niega rotundamente. Entonces siempre nos va a quedar esa duda. Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron.

¿Y estéticamente cómo hicieron para poder narrar estas distintas miradas sobre Perrotta y su historia de vida?

L.D: Como pasó bastante tiempo fue muy variado porque empezamos con una estética más convencional, entrevistas básicamente y después sí pensamos en cómo ir mechando con otro tipo de imágenes para que no fuera solamente los entrevistados mirando a cámara. En un momento, se nos ocurrió hacer animaciones, no solamente para recrear lo que no podíamos, sino en algún punto para poner esas imágenes a dialogar con lo que están hablando los entrevistados, trabajando metafóricamente lo que dicen.

«Más allá de eso, nosotros creemos que sí tuvo una relación y por eso, los militares, amigos y conocidos no se lo perdonaron», dijo Gabriela Blanco.

Actualizada 6/09/2017

Ago 15, 2017 | Comunidad

Merlo es uno de los partidos más grandes del conurbano, con una población de 528.494 habitantes, según el censo del 2010. A pesar de su densidad poblacional es calificado de “ciudad dormitorio”: gran parte de sus habitantes se trasladan diariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a otras localidades aledañas para trabajar. En este partido hay dos plantas industriales de firmas transnacionales: Pirelli Neumáticos SAIC, de la empresa italiana homónima y la tabacalera Massalin Particulares S.A., filial argentina de Philip Morris Internacional. El resto de la economía merlense se centra en el comercio, una de las fuentes de trabajo más importantes. Por lo tanto, la actual situación de deterioro económico y social golpea especialmente a esta zona. ANCCOM hizo un relevamiento de la microeconomía del partido, golpeado por tarifazos y caída del consumo.

Vale (35), encargada de la zapatería Coimbra, ubicada sobre la céntrica Avenida Libertador, dijo: “El año pasado se vendía más, este año está costando. Redujimos el personal. En la calle no hay plata, las cosas aumentaron un montón y los sueldos siguen siendo los mismos.” Vale agrega que “el movimiento en Merlo está tranquilo, nada que ver a los otros años. A principio de año por el inicio de clases fueron más o menos elevadas, después tuvimos meses tranquilos y el mes pasado repuntó un poco. Después no sé qué vendrá”. Coimbra es una zapatería reconocida del distrito, que cuenta con local propio y una sucursal en Rafael Castillo.

Oscar (54), almacenero de Loma Grande, vende variedad de productos de primera necesidad y carnes. “Yo me salvo con las ofertas: hoy estoy vendiendo un kilo de pan y un litro de leche que tiene como precio real 55 pesos a solo 40”. Esta es una de las estrategias que implementan los comerciantes. Venden productos básicos pero notan un gran cambio en el volumen de ventas, “El que antes llevaba dos litros de leche, hoy lleva uno. La señora que llevaba yogures, hoy no los lleva. La gente se ajusta y uno lo termina sintiendo”, dice.

“Hace un año dejamos el local porque se venció el alquiler y no se podía afrontar los costos de renovación del contrato», dijo Juan Carlos Maza, comerciante del Almacén y Despensa Carlitos.

Juan Carlos Maza, del Almacén y Despensa Carlitos, ubicado en la calle Mario Bravo, dice: “Hace un año dejamos el local porque se venció el alquiler y no se podía afrontar los costos de renovación del contrato. Preferimos sacrificar el garaje y hacer el local acá. No son las mismas reglas del juego para todos. Lo bueno sería que haya un ministro de Comercio del Municipio que se junte con almaceneros laburantes que somos chiquitos pero también aportamos. Sería bueno que nos escuchen.”

“Mayo fue de terror” dice Mariela (36), empleada de un local minorista de indumentaria femenina que tiene su proveedor mayorista en el barrio de Flores. Si bien los niveles de venta no son constantes y “hace varios años que no se puede tener un parámetro”, Mariela cuenta que “de 2016 a este año, se mantuvieron las ventas. De hecho nosotros hicimos una reforma teniendo mayores expectativas.” Su local está en la galería Las Leñas sobre la avenida principal y cuenta con dos empleadas. Ella explica la dinámica del mes: las ventas “se elevan los fines de semana y la primera quincena. La primera quincena va todo bien y después ya se muere.”

El mercado interno del país se encuentra en stand-by y lo mantienen las estrategias de venta de los mismos comerciantes. Los valores de mantenimiento de un comercio son mucho más elevados en relación a años anteriores. Con los aumentos de servicios, alquiler e insumos, sostener un local es un gran desafío.

Silvana (30) tiene a cargo siete locales de indumentaria en la galería La Calesita, ubicada también sobre Avenida Libertador. “Hubo una caída importante en las ventas y la realidad es que se siente”, asegura. El negocio registró una caída del 20%, aunque en locales aledaños fue mayor, entre un 30% y 35%. “Estamos intentando reforzar con todas las herramientas que podemos la venta”, explica. Entre las medidas que toman se pueden contar: agregado de productos de menor valor, capacitación de personal e implementación de premios para los vendedores.

“El año pasado se vendía más, este año está costando», dijo Vale, encargada de la zapatería Coimbra.

Silvana señala que tuvieron que hacer otro tipo de recortes: dejaron de ofrecer módems de wifi y sistemas de alarmas, así como también abandonaron la promoción en radio ante la caída en las ventas. Estas medidas“en vez de hacernos subir las ventas, nos hicieron igualar al año pasado”.

Luis (61), que tiene un local también en Merlo, afirma: “La venta con respecto al año pasado ha bajado relativamente entre un 30 y 40 por ciento. Estamos rozando el rojo constantemente”. Fabricante de ropa para niños, durante la crisis del 2001 pudo subsistir porque tenía una máquina cortadora de telas. En el 2010, empezó a comprar su mercadería a mayoristas del barrio de Once. Esta experiencia como comerciante lo hace pensar en perspectiva: “Todo lo que sea PyMes, mediana industria, comercio, todas esas cosas en las que uno puede llegar a ser independiente económicamente hablando, sufren las consecuencias de un sistema económico como en este caso neoliberal, no popular.”

Actualizada 15/08/2017