Jun 12, 2018 | Comunidad, Novedades

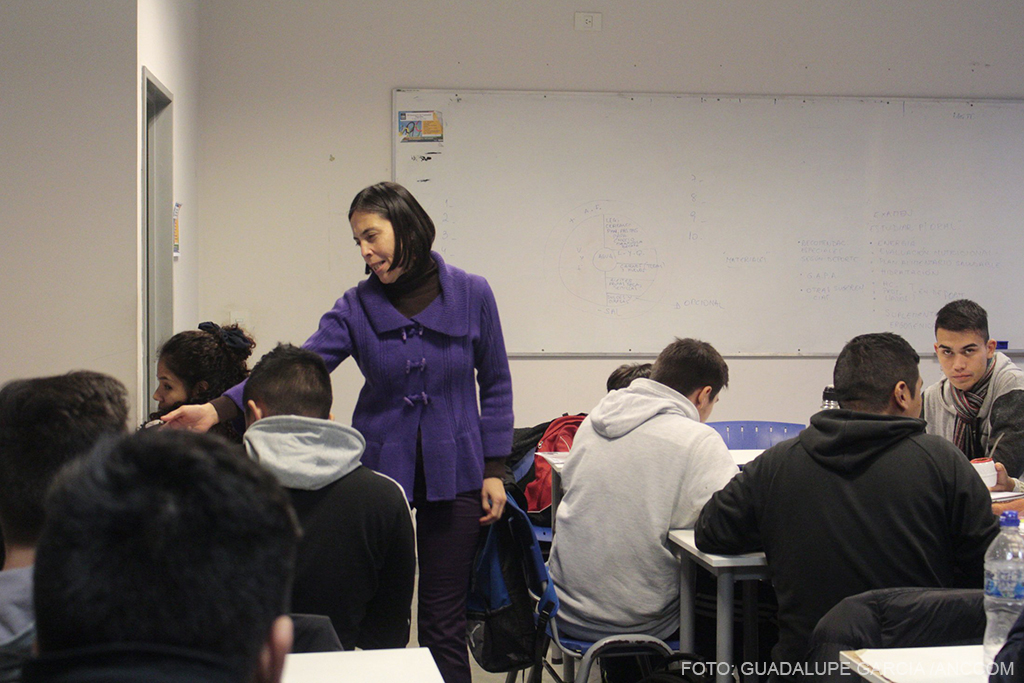

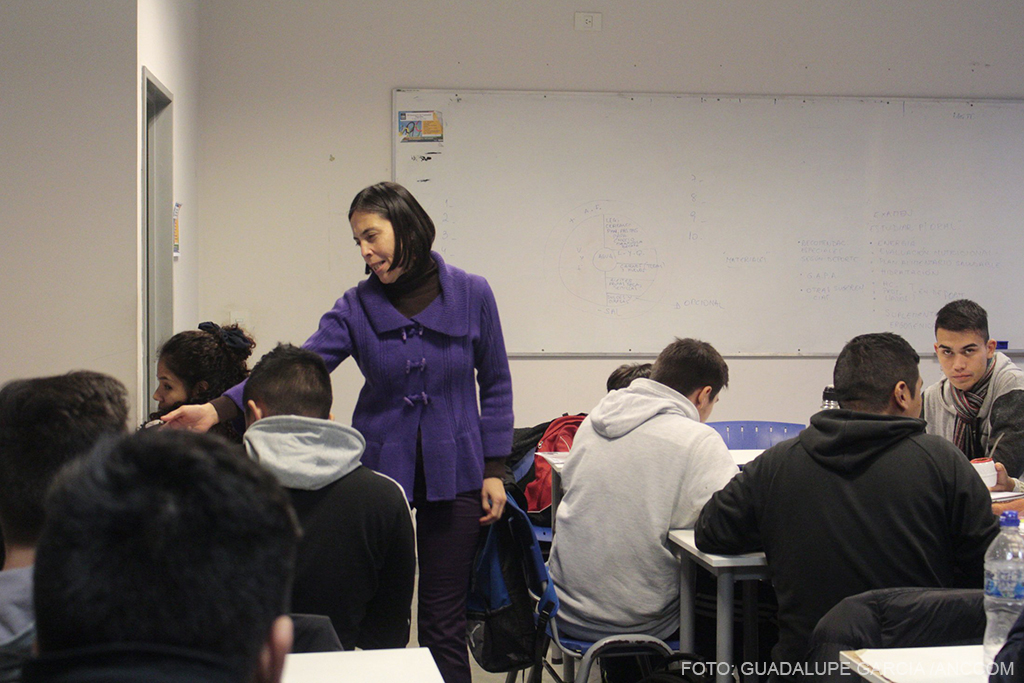

Al igual que ocurrió con aquella frase del actual presidente Mauricio Macri sobre la creación de universidades en el conurbano bonaerense, la actual gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, reavivó un debate que promueve fuertes cuestionamientos a la legitimidad de la expansión del sistema universitario público argentino. En los sucesivos días, rectores y profesores de diferentes Universidades Nacionales repudiaron los dichos de la mandataria. Ahora es el turno de los estudiantes y especialistas en educación. ANCCOM recolectó los testimonios de jóvenes que ven a la educación superior como una oportunidad de consumar aspiraciones que a sus padres les resultaban imposibles de concretar.

“¿Es justo llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?”, se preguntó Vidal el pasado 30 de mayo en un almuerzo organizado por el Rotary Club en el Hotel Sheraton, al reprochar la creación de universidades públicas en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, los datos la contradicen. Según un estudio elaborado en 2016 por la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), en 2015 asistían unos 315 mil residentes del conurbano a las 14 Universidades Nacionales de la zona. De esa cifra, el 12% son estudiantes pertenecientes al 20% más pobre de la población de la región. Muchos de ellos acuden a nuevas universidades como la de Avellaneda (UNDAV), de Moreno (UNM), Arturo Jauretche (UNAJ), del Oeste (UNO), de José C. Paz (UNPAZ) y de Hurlingham (UNAHUR).

Las universidades también llevan a cabo actividades de extensión y grupos de investigación.

“Yo soy hijo de los 90. Viví rodeado de ollas populares, de comedores infantiles”, recordó Andrés Chamorro, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Producción de Medios Audiovisuales de la UNPAZ. El universitario declaró que le costó verse a futuro como un profesional debido a la situación de su familia durante la crisis del 2001. Sofía Bellene, cursante de la misma carrera, habló de las limitaciones que sufren las familias trabajadoras a la hora de querer estudiar: “Hay personas de mi entorno que no pueden hacer una carrera porque trabajan, porque tienen hijos, porque es otro presupuesto y porque les queda lejos”. En relación con esta situación, Andrés contó que asistió a la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero abandonó por el gran viaje que implicaba. “Dejar una carrera te lleva a pensar cosas como que la universidad no es para vos. Pero la verdad es que las condiciones para que uno pueda estudiar no son óptimas”, dijo.

A pesar de esta realidad, el mismo informe de la UNIPE señala que entre 2008 y 2015 la matrícula de estudiantes de la porción más pobre del conurbano creció un 47%, justo en medio de la última ola de creación de Universidades Nacionales. Al respecto, Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Doctora en Educación, explica: “Tener la universidad a pocas cuadras o poder ir en bicicleta son factores que atraen a las personas. Si a eso le sumás proyectos de permanencia, de egreso, de acompañamiento pedagógico, de becas o comedores estás acercándote a los sectores más empobrecidos”. Vinculado a esta cercanía territorial, un estudio realizado por el equipo de Chequeado.com en 2016 arrojó que el 72% de los egresados de la UNDAV era primera generación de universitarios en sus familias, mientras que el 85% de los estudiantes de la UNAJ era primera generación.

La matrícula de estudiantes de la porción más pobre del conurbano creció un 47%, justo en medio de la última ola de creación de Universidades Nacionales.

“´El pibe´, el ´negro villero´, la ´mamá luchona´, la ´que cobra el plan social´, todos van a la universidad del conurbano. El pibe ese que algunos se cruzan en la calle y se cambian de vereda está estudiando para ser otra persona. Eso es lo que a algunos sectores les molesta y a la vez tanto nos empodera, porque la universidad pública cambia la vida de las personas”, enfatizó Enzo González, estudiante de Letras de la UNAHUR. Por su parte, Laura Quinteros Gvay, graduada en Actividad Física y Deporte de la UNDAV, expresó “que la universidad esté cerca de los chicos significa la reducción de gastos en transporte público, el tener menos tiempo de viaje y más de estudio”. Por último, Sofía, otra estudiante, comentó que para su familia “ir a la universidad es un orgullo y una forma de progreso”.

Justamente, “lo que tiene que ver con la educación la gente lo vive como algo positivo y que le resulta positivo”, asegura Mónica Pini, Doctora en Educación (University of New Mexico, EEUU) y directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación Cultura y Sociedad (CEIECS) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Sobre ello, Leila Mariani, graduada en Trabajo Social de la UNM, relató que sabe “lo que significa estudiar en una universidad pública. Y eso es la posibilidad de futuro”.

En la misma línea que a Sofía, de la UNPAZ, Laura, de la UNDAV, afirmó: “Mi papá me decía que, como él no pudo estudiar, yo tenía que hacerlo. Lo hice al máximo y cursaba entre cinco y seis materias por cuatrimestre”. Lo que empezó como una beca luego pasó a ser una oferta laboral y ahora trabaja en la Secretaría de Bienestar Universitario. “La universidad cambió mi vida. Me dio amigos, colegas, poder viajar. Me perfeccioné afuera, hice investigación y cubrí un juego olímpico”, remarcó.

Un informe de la UNIPE señala que entre 2008 y 2015 la matrícula de estudiantes de la porción más pobre del conurbano creció un 47%

A lo largo de la historia, la creación de universidades públicas estuvo ligada a la necesidad de acercarlas a las localidades. En efecto, se pasó de tener a inicios del siglo XX sólo tres universidades (Córdoba, Buenos Aires, La Plata) a 56 hoy, con al menos una en cada provincia. Y con cada expansión la matrícula creció, como lo indica la investigación de la UNIPE. Sobre ello Morgade subrayó: “Las universidades que se crearon en el conurbano nacieron como un proyecto político y universitario particular, intentando identificar y atender necesidades y características del desarrollo social, económico y político local. En general, hubo una atención hacia las demandas de cada comunidad”.

De igual forma, Pini expresa que “las universidades también llevan a cabo actividades que comprenden grupos de investigación que estudian diversas problemáticas. Por ello, no sólo se trata de los estudiantes sino también de las áreas de investigación, extensión y todo lo que dinamiza a las comunidades, por lo que no tiene sentido decir que sobran universidades”. Un ejemplo de lo que significa la educación pública para una comunidad es el caso de Enzo, que está muy entusiasmado de poder dar clases el año que viene. “Soy de Hurlingham, estudio en Hurlingham y cuando me reciba voy a devolverle todo a la población de Hurlingham”, sostuvo emocionado.

“Las universidades públicas del conurbano vinieron a cicatrizar una herida profunda de marginación histórica en los sectores populares”, reflexiona Andrés Chamorro, de la UNPAZ. Para él la educación superior es un “trampolín” de la movilidad social. Porque más allá de las ventanas del Sheraton, en las zonas más populosas y humildes de la Provincia de Buenos Aires, las universidades nacionales tratan de devolver la dignidad a miles de familias que han sido excluidas socialmente. Al respecto, Leila, hoy con trabajo gracias a su carrera, comenta: “Yo tuve muchos compañeros de una pobreza extrema que lograron estudiar a duras penas, pero lo hicieron con una gran satisfacción. Una compañera mía, el día que se recibió, gritó en la puerta de la universidad: ¡¿Vieron que los pobres se pueden recibir?!”.

Muchos estudiantes afirman que la universidad «les cambió la vida».

Jun 8, 2018 | Entrevistas, Te puede interesar

“El malo de la película no es el Fondo, la impericia está del lado del Gobierno”, dictamina Emmanuel Álvarez Agis refiriéndose al acuerdo de la Argentina con el FMI. Déficit fiscal, deuda externa, inflación, dólar, tarifazo, ajuste y recesión son términos que suenan y resuenan en los medios y tiñen de incertidumbre el futuro de la población. Economista, docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y director de la consultora PXQ, Álvarez Agis abre las puertas de su amplio pero sencillo departamento en el barrio de Palermo para arrojar luz sobre un debate que algunos prefieren no dar. Mientras pone el agua para el mate dentro del termo, comenta: “Son tiempos de austeridad, no vaya a ser cosa que la dejemos enfriar en la pava y tengamos que volver a prender la hornalla”.

Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de economía y docente.

¿Era irremediable recurrir al FMI?

A esta crisis la defino como un tropezón que fue caída. Ni de cerca la economía estaba como para terminar con un acuerdo con el Fondo que técnicamente es el prestamista de última instancia. Lo que hicieron fue insólito, una comedia de enredos del actual equipo económico. El Banco Central agravó una corrida cambiaria, mostró debilidad y, al hacerlo, el mercado se puso nervioso.

Si usted fuera el ministro, ¿qué hubiera hecho?

Hubiera puesto una oferta de dólares muy fuerte por parte del Banco Central, con un valor deseable de entre 20,50 y 21 pesos, para estabilizarlo, hubiera subido la tasa de interés en un 40% desde un principio, y hubiera vendido todos los contratos de dólar futuro que pedía el mercado. Brasil lo hizo y la devaluación no fue ni un tercio de lo que fue acá.

Argentina es, históricamente, dependiente del financiamiento externo, ¿por qué?

En primer lugar, tenemos una estructura productiva deficitaria de base en materia de dólares, ya que el 30% de los insumos que necesita son importados. Cuando compramos un sachet de leche, un medicamento o un auto estamos consumiendo dólares, porque el componente importado para su producción es alto. En segundo lugar, está el tema financiero ya que cada ocho o doce años tenemos una devaluación fuerte. Si a esto se suma un régimen de políticas económicas que liberaliza el mercado, lo desregula y abre las importaciones, el problema se agudiza.

¿Cómo se logra mayor autonomía?

A través de una planificación sostenible, teniendo en cuenta la experiencia de países que ya se han industrializado pero que, aun así, protegen a los eslabones más débiles de sus economías. Francia lo hace con el aceite de soja, Estados Unidos con la producción de limones. Nosotros tenemos la economía invertida, nuestro eslabón débil es la industria y el fuerte es el campo. Deberíamos decir “viva el libre comercio para la soja pero no para las computadoras”, por ejemplo.

¿El gobierno de Cambiemos se apuró al abrir la economía?

El libre comercio es la panacea del funcionario público, cree que una vez ahí se puede echar a descansar. El gobierno pone de modelo a Chile, pero la producción de cobre chilena es estatal. Bolivia nacionalizó los hidrocarburos. En Argentina la soja es privada. Cuando hacés el cambio estructural de base, te podés dar el lujo de implementar políticas de libre mercado, si lo hacés antes de fortalecer los puntos débiles de tu economía, te fundís.

“El malo de la película no es el Fondo, la impericia está del lado del Gobierno”, afirma Emmanuel Álvarez Agis refiriéndose al acuerdo con el FMI.

¿Qué opinás sobre los tarifazos?

El problema de las tarifas es el dogmatismo por parte del Gobierno. Cuando existe faltante de un producto, la solución está dada siempre por la baja de la demanda (consumir menos), o la suba de la oferta (producir más). Cambiemos, en vez de buscar generar más gas y aumentar la oferta, le dice a la gente que apague el piloto del calefón. La cuestión de fondo es para qué hacen los aumentos. La respuesta de Macri es para tener más energía en el futuro y recuperar el autoabastecimiento. Pero si mirás los números de producción de petróleo de gas (fuente de producción de la electricidad) tras un aumento acumulado de tarifas de un 1300%, el nivel de producción ha disminuido.

El Presidente vetó la Ley Antitarifazos porque, dijo, significaría un costo fiscal de 15 mil millones, ¿es así?

Es falso, ya que si bajan las tarifas la plata queda en manos de los consumidores que no evaporan o queman el dinero, lo gastan, y al hacerlo contribuyen con el 21% de IVA. Y la empresa que les vende lo que compran paga el 35% de ganancias, por ende el fisco recauda igual.

¿Ya no sirve la excusa de “la pesada herencia”?

Cambiemos recibió una economía que tenía problemas complejos, pero la transformó en un tren fantasma. Para resolverlos virtuosa y no tortuosamente, probablemente la relación con Estados Unidos, el mercado y las empresas debía ser más tensa. Sin embargo, Macri configuró la economía para que el mercado haga y deshaga a su antojo.

¿Cuál es el impacto para la Pymes?

En los últimos dos años se han cerrado unas tres mil empresas. La situación cambia según te acerques o alejes de la General Paz. Las Pymes del polo industrial más orientadas al mercado interno o a la sustitución de importaciones están cayendo a razón de dos dígitos desde 2016. Están al límite, se tienen que achicar a su mínima expresión y tratar de sobrevivir. En cambio, las que exportan pueden compensar la caída del mercado interno con la suba del dólar, no porque estén exportando más sino porque le dan más pesos por el mismo nivel de producción.

«Cambiemos recibió una economía que tenía problemas complejos, pero la transformó en un tren fantasma».

¿Cuál es la perspectiva para este año y el próximo?

Tenemos un déficit fiscal de 30 mil millones de dólares por año. Hay dos maneras de cerrar este déficit: o importás menos, achicás la economía y por ende te empiezan a sobrar dólares; o exportas más y empezás a generar más dólares por la vía expansiva. Cuando se va al Fondo la señal es “vamos a solucionar el déficit por la vía de la recesión”.

¿Por qué?

Porque el FMI nunca va a aprobar un programa expansivo en el cual la Argentina exporte 30 mil millones de dólares más en contra de EE UU, China o Europa. Argentina no le exporta a Júpiter, le vende a un país del mundo, y entonces, si exportamos más, hay un país que por definición va a producir menos. El mercado es uno y quien vende más gana mercado en detrimento de otro.

¿El economista olvida que detrás de los índices hay personas?

El economista es como un médico, la diferencia es que en vez de atender un enfermo trata con los habitantes de un país. La ideología entra cuando se piensa en que el paciente la pase mejor. Si hay un paciente con una gangrena, para que viva, el médico le tiene que cortar la pierna. El tema con un gobierno market friendly, como el actual, es que se te encarna la uña gorda del pie y te cortan la pierna por las dudas.

¿La economía maneja a la política o es a la inversa?

La economía le brinda a la política los bordes de la cancha y le indica que puede jugar dos metros a la izquierda o a la derecha. Si la política se va tres metros, queda fuera de juego. Los buenos políticos son los que juegan hasta el 2,10 del margen.

Jun 5, 2018 | Géneros, Novedades

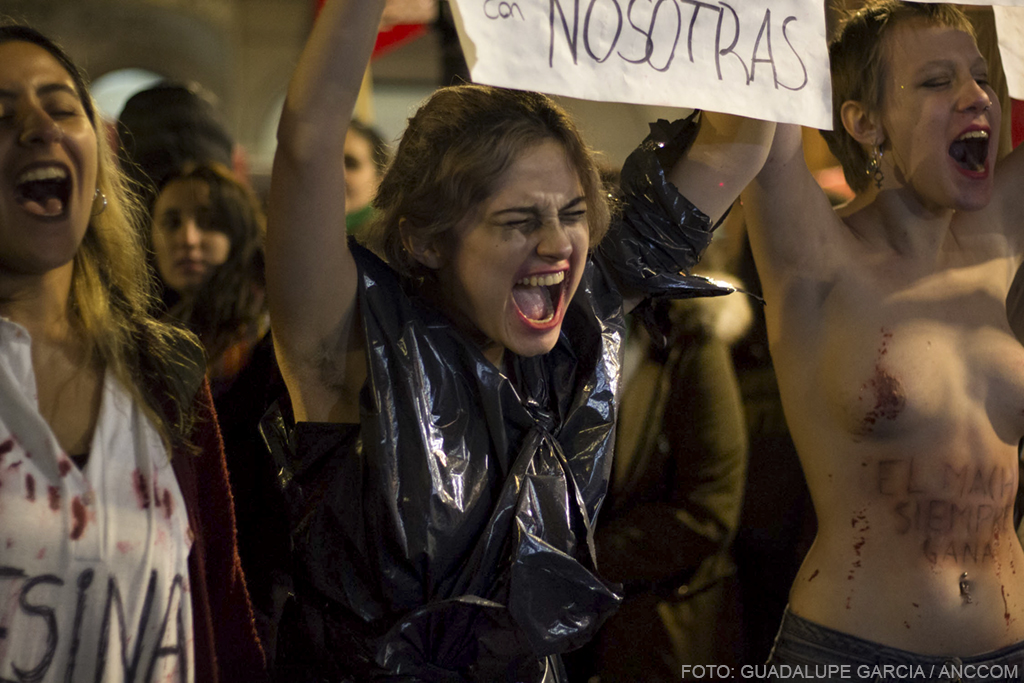

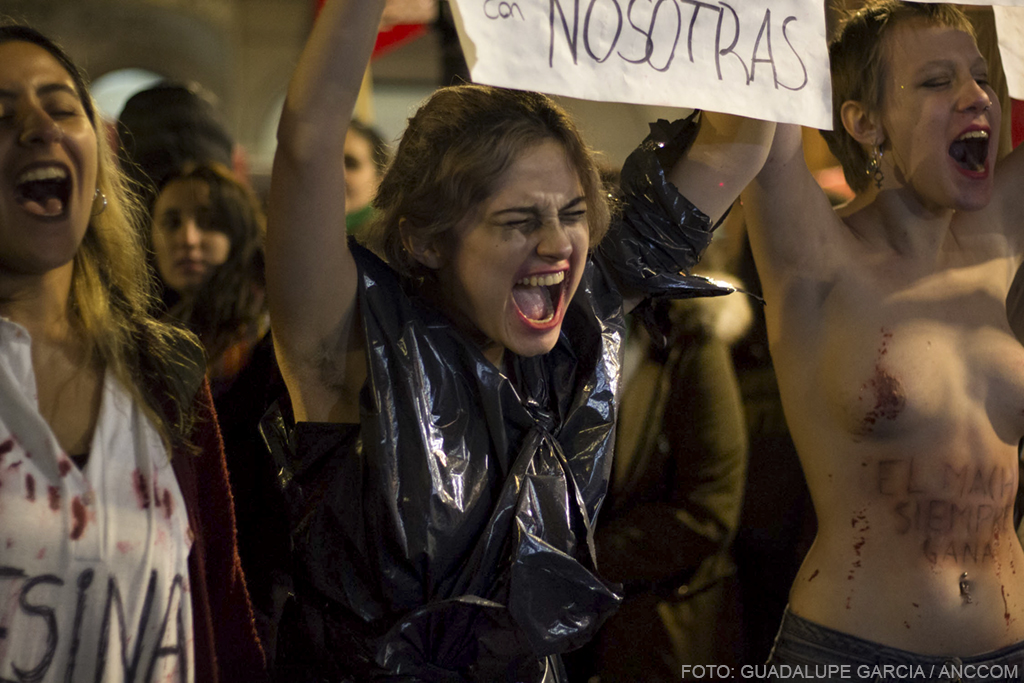

Ayer a la tarde se celebró por cuarto año consecutivo la marcha feminista Ni Una Menos. Esta vez fue bajo la consigna “¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!” y reunió a miles y miles de mujeres en todo el país que reclamaban el fin de la violencia machista y estatal, la implementación de la ESI (Ley de Educación Sexual Integral) en las escuelas y que este año sumó el impulso a la ley por la legalización del aborto, gratuito y seguro.

La convocatoria tuvo lugar desde el colectivo por el cual la marcha lleva su nombre y adhirieron partidos políticos, colectivas defensoras de diferentes reclamos, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, distintos sindicatos y personas autoconvocadas, quienes marcharon en la Ciudad, desde Plaza de Mayo al Congreso.

Ya desde la salida de Av. de Mayo de la línea C del subte cientos de manifestantes se agrupaban para llevar bombos y redoblantes mientras cantaban. En la 9 de Julio la bandera de la campaña fue la que llegó primero y ocupaba toda la calle. Los preparativos para el recorrido estaban empezando: chicas que se pintaban los ojos de violeta y los labios de verde, pañuelos que dejaban de estar en las mochilas y empezaban a estar colgados en el cuello, amigos que no paraban de tomar mate.

De a poco fueron llegando otras agrupaciones políticas: MuMaLá, Pan y Rosas, el PTS, Patria Grande, La Cámpora, y distintos colectivos que representan diferentes luchas: la de las trabajadoras sexuales y la de las abolicionistas, la de las discapacitadas, la de las desempleadas, que se mezclaban con las familias que también necesitaban gritar “Ni Una Menos”.

A pesar del frío y de la lluvia, las calles se llenaron de mujeres, travas, trans, niñas, niños y hombres, que agitaban banderas, pañuelos y pancartas festejando, cantando lemas como “Si no hay aborto legal, que quilombo se va a armar”, “Macri, basura, los ñoquis son los curas” o “Somos malas, podemos ser peores”, mientras iban avanzando.

La primera marcha #NiUnaMenos se realizó el 3 de junio de 2015 en 80 ciudades del país.

Y ya en el Congreso, poco después de las siete de la tarde con Ana Tijoux sonando de fondo, decenas de mujeres arriba del escenario se agrupaban para leer el documento final.

Laura Omega, de la organización Matamba Afrodescendientes, primera oradora del acto, aseguró que la convocatoria tenía lugar “por aquellas que en todos los rincones del mundo se revelan. Somos las mujeres, trans, villeras, migrantes, las putas, las sindicalistas, las trabajadoras que no queremos ser explotadas… vinimos a decir que no nos van a disciplinar más”.

Y cerrando la jornada, que concluía pacíficamente con todos los pañuelos verdes en el aire, Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó la necesidad de estar el 13 de junio en el Congreso para que la ley de aborto, seguro, legal y gratuito se apruebe, agregando al final del discurso que se sentía «feliz, porque ya no nos para nadie, ya no somos invisibles”.

Jun 5, 2018 | Géneros, Novedades, Te puede interesar

Pañuelos verdes a la derecha, a la izquierda, por doquier. Desde Plaza de Mayo hacia el Congreso el verde avanza a paso lento, entre brillos violetas, pancartas, caras pintadas y bombos, las mujeres cantan, bailan y vitorean: “¡Abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer!”.

Jóvenes, viejas, altas, rubias, trans, lesbianas, afrodescendientes, madres e hijas, cientos de miles unidas para pedir por sus derechos y marchar por las que no están. Una mamá le saca una foto a su hija de 11 años con el pañuelo por la legalización del aborto y dialoga con ANCCOM: “Es importante que ellas aprendan a decidir, y que cuando se dice no, es no, que sobre el cuerpo de una decide una, que nadie le puede decir qué tiene que hacer”.

Cientos de miles de mujeres marcharon para pedir por sus derechos y por las que no están.

Entre la multitud, una mujer con anteojos de marco grueso, risueña y de la mano de una de sus dos hijos, relata: “Vinimos porque como familia es algo que militamos desde la primera marcha del #NiUnaMenos, vinimos juntos y me parece que es un lindo valor para transmitirles a mi hijos, el respeto hacia el cuerpo, hacia la voluntad, hacia el derecho de las mujeres”.

Hay narices rojas y capuchas húmedas. Sofía, emocionada, también llegó con su hija: “Vine por ella y porque es un momento histórico en que se está debatiendo la ley de la legalización del aborto. A ella (por su hija) le explico qué es el aborto y qué es Ni Una Menos. Falta mucho para que algo cambie profundamente, pero el día de mañana puede ser la revolución de las hijas”.

“¡Abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer!” se escuchó con fuerza en la plaza.

Al invierno se lo combate bailando y con abrazos. Los aplausos calientan las manos y los gritos de “vivas nos queremos” la garganta. Una nena sonriente con un globo y unas garrapiñadas camina y, al lado, su mamá comenta: “Marchar es algo que le debo a ella. Luchar no sólo por mis derechos sino por los que le quedan a ella, a sus compañeras y amigas”. Y entre risas agrega: “Hoy le dije que veníamos por los derechos de las mujeres y me preguntó ´por qué no de los hombres´. Ahora se puede hablar más con los hijos pero hay muchas resistencias dentro del sistema escolar, hay un ida y vuelta con lo que se habla en casa y con lo que después pasa en el jardín, donde no todas las docentes tienen perspectiva de género”.

De a poco la noche envuelve la Plaza del Congreso y desde el escenario principal se exige la correcta aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. Iris, acompañada de sus tres hijas, cuenta: “No se cumple con la ESI en el colegio, estamos luchando por eso, ellas también reclaman que se implemente. Hubo una propuesta que presentaron ellas mismas el año pasado pero fue frenada por la directora”. Iris opina que “todo está muy reducido a lo genital”. “Así –sostiene– se pierde lo integral de la ESI, lo relacionado con la identidad, con lo vincular, con la diversidad no sólo sexual sino también cultural. Es necesario que las escuelas brinden un espacio para canalizar estas problemáticas”.

Entre los reclamos de la marcha se pidió la correcta aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas.

Vanesa, acompañada de sus hijos Fidel y Victoria, de 2 y 6 años respectivamente, dice que su nena “va al Colegio Mariano Acosta y la ESI es un tema súper presente”. “En la primaria trabajan todo lo relativo a la educación sexual y a la cuestión de género, incluso con los más chiquitos”, subraya.

El cielo está negro y el barro salpica los pies. La periodista Liliana Dawnes lee el documento de cierre junto con la referente trans Paula Arraigada: “En 2015 la fuerza de nuestros pasos y nuestra voz corrió la tierra de su eje. Pusimos en marcha una revolución. En Argentina fuimos un millón de personas las que soltamos un solo grito: ¡basta de matarnos, ni una menos, vivas nos queremos!”.

«En Argentina fuimos un millón de personas las que soltamos un solo grito: ¡basta de matarnos, ni una menos, vivas nos queremos!” se escuchó en el discurso final.

Jun 3, 2018 | Géneros, Novedades, Te puede interesar

Sobre Lima, suenan los bombos y redoblantes que agitan el repiqueteo de los pies y llaman al movimiento. Las zapatillas se precipitan contra el húmedo asfalto al ritmo del candombe en una tarde sombría y gris que no detiene a los miles de cuerpos desalineados que circulan e invaden las calles y las avenidas.

Las botas se salpican de barro al resonar de los platillos y los cuerpos coloridos y pintados tiñen con su presencia el paisaje de verde y violeta, colores que caracterizan a la multitud de mujeres que vuelven a ganar las calles para reclamar sus derechos en el marco de la cuarta convocatoria de Ni Una Menos llevada a cabo desde el año 2015.

Se larga a llover pero no se mojan porque las banderas de las diferentes columnas y los arboles cobijan a la multitud de mujeres que se balancea con la música de los bombos. Ese bum bum /bumbum es un imperativo a no estar quietas, al ta-tata/tata de los redoblantes les da pánico la quietud, porque si esos cuerpos están quietos se paralizan y es el movimiento lo que hace seguir a la marea feminista que está activa en cada esquina, en cada mochila, en cada pared, en cada peinado, en cada cuello…

Sobre la vereda, un tumultuoso grupo de mujeres vestidas de negro se pintan los ojos de rojo cual antifaces. Representan a unas guerreras. Detrás el Monumento al Quijote les da la espalda, quizá les teme a estas mujeres revolucionarias o las invita a seguirlo en esa gran aventura que es la libertad. Ellas son parte del colectivo Fin de un mundo, que realiza intervenciones artísticas espontáneas en la ciudad, en las calles y diversos espacios con la intensión de interpelar al transeúnte y disputar los diversos modos de hacer arte.

Mujeres que forman parte del colectivo Fin de un mundo.

El numeroso colectivo de mujeres desfila cual modelos en la mejor pasarela, sonríen al “publico” que las mira y les saca fotos, luego se agrupan, tienen orgasmos, se levantan y corren desprolijamente, se chocan y ahí…. Se detienen ante el estruendo de los bombos Bum! Cuatro caen al piso. Muertas. Quedan tendidas ante la mirada atónita del resto que se acerca a sus cuerpos. Las vivas se alborotan y corren buscando complicidad en el publico mientras gritan frases como “no debería haber salido de noche”, “la pollera que usaba era muy corta”, “le gustaba mucho la noche”, una, otra y otra vez. Se quedan paralizadas, sus miradas se van recrudeciendo, tienen sus ojos centrados en un punto fijo, en distintas direcciones. Se ponen un pañuelo rojo cual guerreras, les atraviesa el torso y la cintura. Suena el tambor al ritmo de la música murguera y ellas bailan… se sueltan de sus ataduras, de sus miedos, de su deseo de venganza, de su dolor y finalmente cierran sacando de un bolsillo el pañuelo verde.

La marea feminista es un arte de participación, las miradas las conectan a unas y a otras al reconocerse en los pañuelos verdes, en los rostros pintados, en los peinados alborotados, en los movimientos murgueros. Participaciones anónimas, efímeras y múltiples de intervenciones que dejan marcas a modo de señales que interpelan y obligan a mirar el clamor de cada cuerpo repleto de historias.

Adelante, sobre el pavimento, el grupo Sambareggae se prepara para swinguear. Tienen bombos entre sus piernas abiertas y tocan instrumentos que –usualmente- son reservados para hombres, están unidas para resaltar la figura de la mujer, motivan y resignifican su participación en el mundo percusivo. Sus figuras, que se deslizan con un leve y suave meneo, emanan una briza de fogosidad al ritmo del sonido de la música afro.

Los pañuelos verdes, el símbolo de la lucha.

Dice el cartel rosa con purpurina que tiene un grupo de cinco chicas adolescentes: “Si un día me voy y no me ves más hace la revolución por mí y por todas las demás”. Estaban paradas sobre Avenida de Mayo y Lima, como muchas otras detrás de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.

El deseo se hizo verbo, todas están ahí porque quieren hacerse ver, se quieren mirar, se quieren sentir. Si el mundo machista impone sus formas para que la mujer se comporte, hoy esas formas se disputan y resisten. El suelo tiembla, vibra bajo los pies, se siente a cada paso; la infinidad de pañuelos verdes en todas la edades impresiona y conmueve.

Apropiación del espacio público es el objeto de deseo de todas las mujeres allí presentes para continuar reclamando por todo lo que falta caminar, para que ninguna mujer más sea víctima de violencias, ni tenga miedo solo por su condición de género. La hermandad que estas marchas genera, ese marchar solas, pero juntas y empoderadas deconstruye día a día el mundo y profundiza un cambio que ya no tiene vuelta atrás. El futuro llegó y es ahora.