Dic 16, 2020 | Comunidad, Novedades

La pandemia y el aislamiento devenido con ella desestabilizaron la rutina diaria de las familias argentinas. Hubo que adaptarse y trasladar todas las actividades al seno del hogar, entre ellas la educación. El aula se transformó en virtual y la mayoría de los padres hicieron las veces de docentes. Si bien no fue fácil, el acceso a un dispositivo y al servicio de internet fue y es fundamental para que la escuela llegue al hogar. Pero, ¿qué sucede en las zonas rurales?

“Acá en la región, el acceso a internet es un problema. No llega a todos lados y además es muy caro”, explica Marina Cáceres, docente de la localidad de El Hoyo en Chubut, y agrega: “Además no todas las familias tienen la posibilidad de comprar una computadora o un teléfono celular”.

Por su parte, también en la Patagonia, Mónica Tubio, docente y supervisora en la ciudad neuquina de Junín de los Andes, cuenta: “En las comunidades que no hay señal se trabaja mucho con la radio. Cada escuela tiene un horario en la radio de la comunidad, y por allí les dan tarea adicional a los chicos”. Otra experiencia, a 60 kilómetros de esa misma ciudad, es la que relata Clara Radeljak, directora de un establecimiento educativo en la comunidad mapuche San Ignacio: “Durante el aislamiento logramos que nos conectaran internet, pero llega solo a la escuela. Les propusimos a los chicos que se acerquen al establecimiento y usen el wifi libre. Así, a través de WhatsApp, podíamos complementar con otros recursos digitales las tareas que ya les mandábamos en papel. Esa estrategia no tuvo mucho éxito, solo algunos chicos hicieron uso de esta posibilidad”

En el centro del país, en el Paraje Los Espinillos, a 20 kilómetros de Mina Clavero, en Córdoba, Zulma Curtet, directora y docente, comenta: “En la cuarentena trabajé con grupo de WhatsApp, aunque tengo tres familias que no tienen luz, y a veces me llegaban los trabajos a las doce de la noche. Esto ocurría cuando tenían la posibilidad de cargar el celular en la casa de algún familiar. Ahora el WhatsApp solo lo usamos para estar comunicados y que los chicos vean los mensajes cuando tengan señal. Tuvimos que empezar a trabajar de manera impresa. Esa metodología fue la que dio resultado”.

Por su parte y desde el norte, Cristian Paz, profesor de Educación Física en un grupo de escuelas de la comunidad ichiI en Salta, cuenta que “los parajes están retirados de los pueblos, a unos 50 o 60 kilómetros. Para llegar, los docentes tenemos que ir en auto o moto y ahí no hay señal, ni de teléfono y menos de internet. Trabajamos todo por medio de cartillas, se las damos a la directora y ella se encarga de entregarlas a los papás casa por casa”.

Con la emergencia sanitaria, los gobiernos debieron implementar medidas para que la escuela llegue a los hogares, pero no en todos los casos fueron efectivas. “Desde un principio nos enviaron cuadernillos y pusieron programas de televisión, no voy a negar que eso es importante, pero la realidad es que yo pude usar solo el primer cuadernillo, los demás no. Cada región tiene una realidad diferente en torno a la educación. No todos los alumnos están parados en los mismos saberes y aprendizajes. Eso es triste, entiendo la urgencia, pero homogenizan y no se detienen en las diferencias.”, reflexiona Cáceres, la docente de Chubut.

“Los cuadernillos con los que trabajé tuve que modificarlos. Había cosas que estaban bien, pero había otras que estaban muy contextualizadas a la zona del AMBA o las ciudades. Lo que me llama la atención es que cuando nos dan capacitaciones docentes, nos dicen que tengamos en cuenta las diferentes realidades, contextos y situaciones de los alumnos. Y cuando hacen una bajada de línea, como en los cuadernillos, eso no se respeta”, agrega Curtet, desde Córdoba.

También se presenta una gran diferencia en relación al periodo lectivo, ya que se define por las condiciones climáticas de la zona en la que se encuentra cada escuela. “En las zonas urbanas las clases son de marzo a diciembre y en las rurales de agosto a mayo, entonces ahí ya tenes una diferenciación obvia en el nivel que tienen los chicos”, explica Tubio.

“Está todo muy centralizado en el periodo marzo-diciembre. Están preocupados por saber si los chicos que terminan ahora van a recibir su certificado y nosotros, en mayo pasado, estuvimos en la misma situación y nadie nos dio una respuesta. Los certificados de séptimo grado de los chicos que egresaron en mayo, se los pude entregar recién este mes ¿Y por qué? Porque ahora están terminando los del periodo marzo-diciembre”, sentencia Radeljak.

.

En algunas zonas rurales, las necesidades son múltiples e influyen en el desarrollo educativo. Francisco Vigo, presidente de la Fundación Manos Misioneras, recuerda que “cuando comenzamos a trabajar en 2001, en la zona del monte misionero, había una gran deserción escolar por la falta de calzado. Una familia con cinco hijos mandaba un día a uno, al otro día al otro, es decir, se iban pasando el único par de zapatillas que tenían para poder ir a la escuela. Esto sigue sucediendo pero cada vez son menos los casos”.

Pero subsisten otros problemas: “Muchos papás en la ciudad mandan a los chicos porque ven a la escuela como una guardería, acá principalmente los mandan por hambre. Con el establecimiento cerrado es muy duro, porque los alumnos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Hay mucha desnutrición entre los chicos de la comunidad”, se lamenta Paz.

En este sentido, Tubio explica que durante el aislamiento “afloraron cosas que el docente muchas veces suplía y no se visibilizaban. Las falencias del Estado se cubren por la vocación del docente. Si el chico no tiene zapatillas, el docente se las consigue. Si no tiene dinero para cargar crédito, el docente le carga, y esto muchas veces no se tiene en cuenta”.

“En esta pandemia hice trabajo pedagógico y también social. Estuve atenta a que la comuna le entregue a las familias los bolsones de comida, y me mantuve en contacto para asegurarme que estén bien”, afirma Curtet.

En esta misma línea, Vigo asegura que “el rol del docente es importantísimo en estos lugares, no solo para enseñar sino también para contener”, y agrega que durante el aislamiento “armamos bolsones de alimentos y los docentes, una vez por semana, iban casa por casa y los entregaban a las familias junto al cuadernillo con las tareas. Fue una labor en conjunto”

Finalizando el 2020 y haciendo un balance general de lo que significó la pandemia para la educación rural en particular, la ausencia de la escuela como espacio físico de aprendizaje tiene sus consecuencias. “Hay contenidos que requieren la presencialidad. No todo se puede enseñar virtualmente y los docentes tuvimos que hacer una selección muy fina de los contenidos y de nuestras estrategias pedagógicas. La herramienta fundamental en la enseñanza es la observación, es el contacto directo con los alumnos, y analizar el proceso de aprendizaje de cada uno. En este contexto, este proceso lo veo en diferido y a través de la interpretación de las padres”, explica Cáceres.

Para Radeljak “los contenidos no se pudieron enseñar de manera ideal. Nos piden que prioricemos el vínculo con las familias, que por supuesto es importante, pero cuando tengamos que evaluar a los chicos y ver lo que saben o no. Eso es lo que me genera preocupación”.

“Yo creo que con la cuarentena hubo un retroceso grande en la educación de los alumnos de mi comunidad. Además, los padres de estos chicos no tienen el tiempo ni la capacidad para ayudarlos con las tareas, ya que la mayoría son analfabetos”, reflexiona Paz.

Por su parte, Curtet afirma que se está “preparando para el año que viene. Vamos a tener muchísimo trabajo para acompañar a los alumnos. Seguramente se van a ver contenidos de primero en segundo y así en todos los grados. Los chicos que ingresen a primer grado estarán muy poco alfabetizados. En sala de cinco ya se empieza con ese proceso y este año no se pudo llevar adelante correctamente ese aprendizaje”. Y agrega: “Una de las cosas que me pareció injusta es que no se dejó volver a la presencialidad a las escuelas rurales. No se analizó la situación epidemiológica de cada localidad. Acá el primer caso se dio en octubre y no dejaron que los chicos asistan al menos dos veces por semana una hora. Yo creo que se podría haber hecho tranquilamente y no se hizo”.

Dic 10, 2020 | Entrevistas

La memoria colectiva está formada por cada una de las historias de vida que en algún punto del camino entendieron que el dolor, si es compartido, puede volverse fuerza transformadora. Las contradicciones, la verdad y la identidad, se entremezclan en un proceso de reconstrucción de las vidas de las nietas y los nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo, como así también de todos los bebés apropiados durante la última dictadura cívico militar, hoy adultos, que quedan por encontrar. Victoria Montenegro es una de las que transitó y transita este proceso.

Se trata de la nieta número 95 recuperada en 2001 por Abuelas de Plaza de Mayo. Victoria fue secuestrada a los 13 días de vida junto a sus padres, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro. Tiempo después fue apropiada por el coronel del Ejército Argentino, Herman Antonio Tetzlaff, junto a su esposa Carmen Eduartes (más conocida como “Mary”). En su libro Hasta ser Victoria, Montenegro cuenta cómo fue su infancia en el barrio porteño de Lugano, donde vivió junto a sus apropiadores y a su hermana de crianza Fernanda -también apropiada- entre armas, cuarteles militares y juegos inocentes. Relata su vida como María Sol Tetzlaff, aquella hija del coronel de quien le tomaría años conocer su verdadera identidad. “Tengo recuerdos todavía de la época de la dictadura porque yo era chiquita pero iba a los cuarteles, con esa idea de la guerra, del enemigo, de ese mal a enfrentar, a combatir. De la subversión, de la forma de cuidarse, todo absolutamente incorporado en mi vida. Los primeros libros que aprendí a leer tenían recomendaciones para cuidarte del posible ataque de la subversión. Siempre desde el lado que era el lado del bien, amando a quienes para mí eran mis papás, sobre todo mi papá. Nunca tuve dudas sobre mi identidad”, cuenta Victoria. “Sí tuve cuestiones que son difíciles de explicar desde la lógica, desde lo racional, cuestiones de sensaciones muy íntimas, de olores, donde siempre supe, o siempre percibí que había nacido a la madrugada -aunque cuando era María Sol yo sabía que había nacido en pleno desfile militar el 28 de mayo al mediodía-. Siempre hubo algo y se lo pregunté a mi apropiador muchas veces cuando jugábamos”. Herman Tetzlaff no sólo fue el apropiador de Victoria, sino también quien llevó a cabo el operativo la noche de la desaparición de sus padres, el 13 de febrero de 1976 en William Morris, y la posterior muerte de Roque en un vuelo de la muerte en una fría noche de mayo.

Años después Abuelas presta interés en el caso al ver que una niña de rasgos salteños, nacida en el 76, era hija de un coronel de ascendencia alemana. Ahí es cuando se inician las investigaciones y se comprueba que María Sol no era la hija biológica del matrimonio Tetzlaff: “Luego de eso hay unos cuantos años sin respuestas donde después, cuando el juez de la causa confirma el vínculo biológico con el grupo Montenegro – Torres, Tetzlaff confirma su participación en el operativo de aquella noche, pero me dice que mis papás habían muerto en el enfrentamiento. Mary me cuenta que me van a buscar a la comisaría, que mi padrino era el comisario y él es quien me entrega luego de haber estado todo ese tiempo en brazos de una monja. Esa monja les había ofrecido un varón rubio, “que iba a tono con la pareja”. Recuerdo la forma en que Mary me dice: para que estés orgullosa, tu papá dijo ‘la negrita es mi hija’ y decidió quedarse con vos”, sigue Victoria.

Con retazos de historias que dejan ver sus percepciones más íntimas, la autora cuenta en su libro que aquel proceso de pasar de ser María Sol a Victoria fue largo y lleno de contradicciones, como “estar detrás de un vidrio muy grueso, y del otro lado ver gente muy distinta a uno que te hace señas pero no entendés lo que te están diciendo”. Hasta que un día el vidrio se rompe, y además de verlos, ahora los puede escuchar. “Todo lo que vos habías construido sobre tu vida, tu ideología, tus sentimientos con respecto a tu familia, tu formación, todo eso de repente se rompe. Se rompe aunque trates de sostenerlo, como me pasó a mí y le pasa a tantos. Aunque vos trates de sostenerlo y decirles mamá y papá, y sostener la Teoría de los Dos Demonios. Vos tratás de hacer equilibrio todo el tiempo porque sentís que esa vida que te constituyó se destruye. ¿Cómo hacés para que eso que se va destruyendo no te destruya a vos? Porque parte de lo que vos sos también está en esa herida. Entonces uno lo que trata de hacer, o al menos lo que yo traté de hacer, fue ir reconstruyendo, tratando de reparar cuestiones que me permitan comenzar a constituir las bases de lo que debí haber sido siempre y no conocía. Yo no soy María Sol, soy Victoria. Listo. ¿Y cómo es Victoria? Porque no es ni la constancia, ni el expediente del juez, ni el documento que te daban con tu foto y tu nombre y tu huella, porque vos no sos esa persona. ¿Cómo es Victoria, qué sería ser Victoria?”.

Para Victoria los dos momentos más importantes durante este proceso fueron el encuentro con Abuelas y conocer a su familia biológica en Salta: “Fue pasar del trámite administrativo, de firmar, y de pararme frente a ellos a maltratarlos, a entender que hay cuestiones que son más fuertes que todo lo que uno pensaba. Mil veces me enfrenté al juez, al secretario. Yo voy, me planto, y nada va a cambiar mis sentimientos de amor incondicional hacia mis padres que me dieron la posibilidad de ser María Sol, una persona de bien, criándome lejos de toda estructura subversiva. Vos estás adoctrinada desde antes de tener uso de razón, preparada y formada para ser eso”, declara. “Y de repente hay algo que te excede, que ves que te parecés mucho a todas esas personas que están ahí. Y después de a poco eso se va rompiendo, esa idea de la Carlotto fumando habano, y en el fondo los pibes e hijos haciendo bombas, y cuando entrás, ves abuelas que guardaban en la caja fuerte las galletitas. Entonces toda esa construcción que tenías con respecto al otro lado, de a poco va cayendo, no digo de golpe, pero de a poco se van sacudiendo esas estructuras”.

Desde el fundamental acompañamiento por parte del equipo psicológico de Abuelas, hasta la paciencia y el tiempo brindado por ellas, Victoria fue adentrándose en ese mundo que le abrió las puertas, tiempo después, a su carrera en la política y los Derechos Humanos. “No podés dar lo que no tenés, y yo no tenía paz, no tenía identidad. El primer tiempo desde la verdad fue construirme. Después sí, al principio acercarme a Abuelas, pero siempre de a poco iba avanzando, aunque había cuestiones de mi otra vida que llevaba conmigo. De hecho con mi maternidad, con mi concepción del rol de la mujer. María Sol fue criada por un apropiador, pero además por un círculo en una escuela de monjas, de señoritas, con un rol natural divino de las mujeres en cuanto al cuidado de los hijos. Yo fui mamá muy joven y me dediqué de lleno a cuidar a los nenes, y esa era la vida y eso estaba bien. No digo que esté mal quien lo decide: yo no lo había decidido, me lo habían impuesto. Cuando me acerqué a Abuelas, empecé a comprometerme con las charlas en las escuelas, con las actividades”, sigue.

En su libro relata también uno de aquellos momentos de quiebre en su vida, cuando todavía era María Sol: “Estaba la tele prendida pero yo no la estaba viendo, estaba en la cocina. Sólo lo escuché. Obviamente no me importaba la política, no creía en la política. Y cuando escuché a Néstor recitar un poema de Joaquín Areta, fue la primera vez que me pregunté cómo la subversión, que para mí era algo tan perverso, tan siniestro y que no tenía forma, podía escribir cosas tan lindas. Entonces ahí esa subversión empezó a tener forma”. Hoy Victoria Montenegro es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, luego de haber trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social: “Con Alicia (Kirchner) trabajando en el Ministerio pude entender que la dictadura no sólo nos pasó a nosotros. Sino que le pasó a gran parte del pueblo argentino: la destrucción del tejido social, la ausencia del Estado generando consecuencias tremendas generación tras generación. Y el objetivo nuestro era trabajar para que los derechos sociales sean derechos humanos. Y ahí abrazar mi trabajo y la posibilidad que me dio de recorrer el país, de estar ahí presente en cada una de esas transformaciones. Y después nace mi espacio político, que era el lugar donde yo sentía que tenía que militar”.

Su mamá y su papá, Hilda y Roque, estuvieron secuestrados en 1976 en Campo de Mayo. Roque fue arrojado desde un vuelo de la muerte al río, y tiempo después su cuerpo fue encontrado en las costas de Uruguay. Hilda permanece desaparecida. Su abuela y sus tías también fueron secuestradas, y durante esos años el resto de su familia estuvo exiliada. La misma familia que nunca dejó de buscarla y esperarla, aún cuando ella siguió siendo María Sol: “Claramente sin el amor de mis tías, de mis tíos, de mis primos, yo no sé si hubiera podido transitar este proceso de la misma forma. Que me esperaron, que entendieron que yo le dijera papá a mi apropiador, no sin dolor, hoy lo sé. Pero yo en ese momento no lo podía dimensionar, y ellos me esperaron”, cuenta Victoria. “El día que fui a dar mi testimonio en el juicio del Plan Sistemático de Robo de Bebés, fue la primera vez que dimensioné que yo estaba ahí sentada porque no estaban mi mamá y mi papá. Y porque no estaban mis tíos. Parece una cuestión lógica, pero no es lógico. Cuando me senté ahí me sentí tan chiquita, tan frágil y con tanta responsabilidad. Pero lo que sentí cuando terminé fue que esa mochila que tenía pesaba menos”.

Además de tener tres hijos, hoy Victoria Montenegro también tiene un nieto, Noah, una de las razones por las que decidió escribir su libro: “Al primero al que alguna vez le voy a tener que contar esta historia es a él. Mis hijos la transitaron conmigo. Y quizás porque me parece tan difícil cuando llegue ese momento, es que me decidí a sentarme y tratar de ordenarla para transmitirle a Noah y a su generación. La importancia de hablar a los jóvenes o a los niños que están naciendo sobre esta historia. Y ese deseo que le transmito a Noah y a todos los suyos de que para ellos sea increíble, sea un recuerdo muy lejano todas esas violaciones a los Derechos Humanos, y que ojalá cuando mi nieto entienda, no estemos dando discusiones que algunos sectores nos quieren llevar a dar: si son treinta mil, si merecían el destino que tuvieron”, continúa, y agrega: “El vínculo que nos acompañó todos aquellos años que nos permitieron vivir en la verdad es el amor de las Abuelas, y hoy yo soy abuela. Así que desde el mismo amor decidí escribir este libro para la Memoria, pero también para que mi nieto algún día lo pueda leer”, finaliza.

Nov 27, 2020 | Vidas políticas

Perú vive momentos de grandes convulsiones sociales: con tres presidentes en una semana y una sociedad movilizada desde las bases, el país andino se enfrenta a una grave crisis política e institucional que acarrea desde hace tiempo. Un fuerte impulso de los movimientos sociales y una recomposición de la derecha en el Congreso plantean un escenario de incertidumbre y fragmentación para la transición a las próximas elecciones de 2021.

El expresidente Martín Vizcarra, que gobernó el país desde marzo del 2018 por el partido Peruanos por el Kambio, fue destituido por “incapacidad moral” el 9 de noviembre último por el Congreso, ante la aprobación de su segunda vacancia en la que enfrentó cargos por corrupción en la región de Moquegua, donde fue gobernador de 2011 a 2014. Vizcarra asumió la presidencia en 2018 cuando su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, también llamado “PPK”, fue denunciado de igual manera por actos de corrupción en el caso Odebrecht, a casi dos años de mandato.

“Cuando asume Vizcarra no tenía banca dentro del Congreso, era una bancada muy débil para enfrentar al fujimorismo. Se puede decir que llegó a raíz de la suerte, no fue un presidente elegido por la población”, dice Toribio Durand, analista político y militante de la región Sur del Movimiento Nuevo Perú (MNP). Con las consignas de anticorrupción y reforma universitaria como principales banderas, Vizcarra empezó a articular con aquellos sectores que luchaban en contra de la corrupción y a enfrentarse cada vez más con un Congreso en su mayoría afín al autoritarismo conservador del ex dictador Fujimori: “Frente a un descontento social, él empieza a capitalizar todo ese descontento de anticorrupción. Se enfrenta al Congreso, algo que la gente quería. No se hace ver mal ante la gente, se hace ver mal ante el Congreso. Dentro de ese marco, llega a tener una buena aceptación por parte de la población”, sigue Durand. El analista político de Nuevo Perú considera que a partir de Vizcarra la ultraderecha del Congreso llevó a cabo una serie de intentos de reacomodamiento de su fuerza política: “Empieza un proceso de recomposición de la derecha neoliberal en nuestro país, frente a una crisis capitalista a nivel mundial y frente a una crisis social, donde la derecha ya estaba desacreditada. Mucho más atrás venía una derecha que buscaba recomponerse mediante La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Entonces se buscaba algún recambio que fuera el más estratégico y a la vez el más táctico para que la población no se movilice. Éste recambio fue Vizcarra, que duró un tiempo en el poder pero cometió algunos errores que el Congreso no pudo tolerar”.

Florencia Nolasco Pantoja, coordinadora del Comité de la Victoria del MNP en Lima explica: “El gobierno de Martín Vizcarra fracasó en la estrategia de crisis sanitaria, de salud pública, y como consecuencia los hospitales están colapsados, con cero atención médica”. La especialista detalla los reclamos más visibles: “La población exige hoy el abastecimiento de oxígeno y que el gobierno deje de hacer oídos sordos a tanta precariedad sanitaria inhumana. En la educación hay mucha desigualdad de derechos educativos y tecnológicos, la población pide la implementación de centros educativos y el derecho a la educación gratuita y de calidad para todos y todas”.

Ante la vacancia de Vizcarra, finalmente aprobada con 105 votos en el Congreso y la asunción de Manuel Merino el 10 de noviembre, la población en varias regiones del país comenzó a movilizarse ante un presidente electo que no reconocieron como tal. Con otras problemáticas de fondo, como un modelo institucionalmente corrupto, y con la necesidad de un cambio estructural de fondo, a través de una Asamblea Constituyente, el pueblo peruano reclamó en las calles, donde la represión policial dejó un saldo de dos muertes, 102 heridos y 41 personas desaparecidas.

Moisés Domínguez Flores, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, actualmente reside en Lima y describe cómo se desarrolló la movilización: “Toda la población se manifestó. Lo más indignante fue lo que pasó con el Tribunal Constitucional que se pronunció más de una semana y media después, y dijo que no había pasado nada, que las dos muertes ocurridas de Jack (Brian Pintado, de 22 años) e Inti (Otelo, de 24) no habían sido nada. Para ellos sus muertes nunca ocurrieron. Eso me indignó a mí y a toda la población”.

Moisés también describe el alcance de la manifestación: “Yo estaba en Lima con mucha gente, con muchos amigos, pero había mucha gente en Arequipa, en Cusco, en Tumbes, de donde es Manuel Merino. Nadie lo quería en Tumbes. También hubo movilizaciones en Trujillo, en Lambayeque, Piura, en Ayacucho, hubo por todas partes. Se hablaba de que éramos un grupo minoritario y nunca fue así, hubo mucha gente”. Y asegura que vivió en carne propia la represión: “A mí y a un amigo más nos cayeron bombas lacrimógenas. La primera bomba que sentí muy cerca mío me nubló los ojos, no podía respirar aunque el barbijo me cubría del gas pimienta, no podía respirar y me ahogaba, los ojos me lagrimeaban. No me imagino lo que pasaron Jack e Inti previo a su muerte. A ellos le cayeron perdigones, balas de goma. Fue terrible, yo tuve que correr por toda la plaza San Martín con mi amigo, que no podía ver. La gente corría, muchos te calmaban y acompañaban, había mucho compañerismo”. Moisés cuenta que la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional, más conocida como Grupo Terna, fueron los principales generadores de disturbios en las calles: “Son policías que están de civil y te pueden arrestar. Estuvieron ahí presentes y fueron los que generaron disturbio que se le adjudicaba a la juventud que se manifestaba pacíficamente”, concluye.

El periodista y comunicador Jois Mantilla cuenta cómo fueron los momentos previos al golpe de Estado de Manuel Merino: “Cuando se hizo una encuesta respecto a qué porcentaje de la población estaba en favor de que se saque a Vizcarra y entrara un presidente interino, casi el 80% de la población se pronunció en contra. Y no porque adoraran a Vizcarra, sino porque el método que se utilizó fue prepotente, fue una tergiversación de un importante artículo de nuestra Constitución que lo han manejado, durante varios años, como un comodín que acomodan según sus intereses”. Los grandes medios de comunicación del Perú jugaron también un rol indisociable a este proceso: “Algunos medios han recibido información filtrada por algunos miembros de la Fiscalía, aspirantes a colaboradores eficaces, que investiga a muchos de los congresistas acusados con varias causas de corrupción. Es una información que no ha sido verificada, solamente se basa en supuestos recibos de coimas por parte de Vizcarra cuando era gobernador. Cuando uno revisa las fechas, esta información se filtra desde la Fiscalía un miércoles, y al domingo siguiente ya estaban sacando la noticia en el diario El Comercio. A la semana siguiente, se plantea la denuncia para tratar de sacar a Vizcarra del gobierno, basados en esas pruebas, y el siguiente domingo el diario publica nuevas acusaciones. El lunes el Congreso presenta el pedido de vacancia. Es decir que los congresistas habían estado esperando que el periódico dominical saque esas pruebas, que no han sido corroboradas, para tener la excusa de presentar la vacancia. Hoy estos medios están siendo acusados de ser los instrumentos del golpe de Estado, de haber creado las condiciones para poder presentar el pedido de destitución de Vizcarra”, finaliza Mantilla.

“Manuel Merino entra mediante el Congreso, apresurado, y se instala como presidente”, declara Durand. “La derecha en su recomposición en nuestro país comete errores tras errores con tal de tratar de oxigenar al neoliberalismo para que siga siendo gobierno. El fondo de todo es esto: ellos buscaban un representante y cómo desmovilizar a la población, porque un pueblo movilizado es muy peligroso”, analiza. Con un gabinete compuesto por ministros de ultraderecha como Ántero Flores-Aráoz y decisiones económicas que siguen oprimiendo a la población, Merino genera un descontento generalizado en la totalidad del país que se rehúsa a reconocerlo como presidente del Perú. Con cánticos en quechua, música andina y la Whipala como bandera, la población -particularmente el movimiento estudiantil de instituciones como la Universidad Nacional de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería-, hizo sentir su voz en las calles en reclamo por una sociedad más justa y una democracia auténticamente representativa: “Se suman todos los reclamos, vienen a buscar leyes siempre negadas, voces de las minorías, de la comunidad presente. No es solamente el presidente, no es solamente la vacancia, no es solamente el Congreso. Es toda la población en rechazo de impunidades, de la Policía Nacional. Se empezó a hablar de muchas cosas en contra de la juventud que fue complicado poder asumir, poder entender por qué los medios de comunicación estaban en contra de la juventud, de la población que salía a manifestarse”, dice Moisés.

Fue incluso de público conocimiento el intento de censura a determinados medios que el gobierno de Merino intentó llevar a cabo ante la efervescencia en las calles: “Renzo Mazzei, titular del Instituto de Radio y Televisión Nacional de Perú, recibió la llamada de una persona que trabajaba en el Congreso, cercana a Merino”, continúa Jois Mantilla y completa: “Lo que es grave y no se ha sabido, es que fue un periodista quien hizo la llamada, pidiéndole que bajen el tono de las marchas, que no saquen tanto las protestas, y evidentemente eso generó la explosión, porque comenzaron a renunciar. Primero renunció Renzo, luego renunció todo el consejo directivo del canal público”.

Pasados sólo cinco días de mandato, Merino abandonó la presidencia a raíz de los sucesos de violencia en las calles, que se desarrollaron con más fuerza. Lima amaneció aquella mañana con la renuncia de diez de los dieciocho ministros. El pasado martes 17 de noviembre es entonces cuando asume Francisco Sagasti por el Partido Morado, electo nuevamente por votación de los congresistas. Ex funcionario del Banco Mundial, Sagasti detenta hoy una presidencia que estuvo disputada con la representante del Frente Amplio, Rocío Silva. “Ella iba como la presidenta de la mesa directiva del Congreso, después seguía Francisco Sagasti como vicepresidente. Entonces si eso se llevaba a cabo, iba a quedar Silva como presidenta y Sagasti frente al Congreso. Pero el Partido Morado en una negociación de la noche a la mañana, logra tachar a Rocío Silva”, declara Toribio Durand.

Sagasti seguirá la misma línea que Vizcarra y Merino, al tomar la decisión de no convocar a un referéndum para una Asamblea Constituye y una nueva Constitución peruana. Partidario de las políticas de privatización y de la no-liberación de las AFP (administradoras de fondos de pensiones) y de las ONP (Oficina de Normalización Previsional), Sagasti deberá enfrentarse a un contexto de gran incertidumbre que se espera para los siguientes meses de transición hasta las próximas elecciones de abril de 2021.

Con unas maniobras políticas por parte de una derecha que vela por sus intereses -las llamadas “repartijas” del Congreso-, y una población que asume cada vez más la necesidad de una reforma constitucional, el escenario es tan caótico como incierto. “Este proceso que se llevó junto con Merino, este golpe, tiene que ver mucho con un proceso que lleva años. Empieza con el ollantismo, que nació como un fenómeno social y político. Todo estaba en el programa de la “gran transformación”, cuando Ollanta Humala traicionó y cambió la hoja de ruta. Entonces todos levantábamos en ese momento la consigna de Asamblea Constituyente, de una nueva Constitución. Pero todavía no era muy fuerte esa consigna, hoy ya está instalada en la población. Esto es el cimiento que la calle expresa en torno a la cuestión hoy. La calle expresó nuevamente que necesitamos cambios estructurales y de fondo, que se necesita una nueva Constitución. En Lima era muy complicado instalar esa consigna en la gente, porque siempre votaba por el fujimorismo o por Acción Popular. Pero ahora no. Con la crisis que se vive, la gente marcha por una nueva Constitución. Si Chile tuvo su plebiscito, si en Bolivia ganó el MAS, ganó Evo, ¿entonces por qué nosotros no tenemos un referéndum para la nueva Constitución? Se ha elevado la conciencia y el grado de politización de la población, y necesitamos una izquierda que aproveche la situación, que acompañe y direccione a la juventud como no lo ha sabido hacer hasta el momento”, finaliza Durand.

El gobierno de transición de Sagasti, a diferencia del de Manuel Merino, se perfila más moderado, pero sin grandes progresos: “No se le puede pedir a Sagasti cosas que durante meses y años no se han podido hacer, como las reformas en la Constitución. Tiene unos cuantos meses para poner las cosas más o menos en su lugar, no para hacer grandes reformas”, declara el periodista Jois Mantilla. “Después de esta semana tan turbulenta todavía hay una resaca y hay muchos intereses que se han visto trastocados con este movimiento. Obviamente no se van a quedar tranquilos, van a hacer lo suyo, pero tienen encima a la población que los tiene en el radar súper ubicados, ya saben quiénes son”. Frente a esto, queda hoy pendiente en el país andino el pedido de justicia por las muertes de Brian e Inti, que tienen ya iniciadas causas judiciales y penales: “Exigimos plena investigación y sanción para las muertes de Inti y Brian, y seguiremos luchando para que no queden impunes. Exigimos que caiga todo el peso de la ley a los responsables políticos directos de la brutal represión policial, pero también exigimos cambios en la política y leyes para garantizar el derecho a la protesta y proteger la vida de la población”, finaliza la Coordinadora del MNP en Lima, Florencia Nolasco Pantoja.

Nov 12, 2020 | Comunidad, Novedades

Uno de los sectores más golpeados desde el inicio de la pandemia y el que más interrogantes genera por las pocas precisiones que se conocen hasta el momento, es el del turismo.

Se pudieron establecer protocolos de cuidado y distanciamiento social para la reapertura, también hubo iniciativas claras por parte del gobierno nacional que favorecen al sector como el programa Previaje, el cual brindará un crédito por el 50% del total de los gastos realizados a quienes adquieran sus vacaciones para 2021 antes de fin de año, que podrán utilizar en otras compras dentro del sector durante todo el 2021.

Una de las discusiones que pudo poner en agenda la pandemia es el incentivo de un turismo sustentable: no sólo promover un consumo turístico que priorice la conservación ecológica y que utilice racionalmente los recursos naturales sino, también, y más aún con la crisis sanitaria, un turismo descentralizado que le de un fuerte impulso a los destinos satélites de las ciudades importantes, como lo son Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza o Bariloche, entre otras.

Lo novedoso de este concepto es el eje que aporta la técnica territorial del programa de Turismo Sustentable de la provincia de Salta, Julieta Del Carpio, quien acompaña a tres comunidades guaraníes en el norte de la provincia, ubicadas a unos kilómetros de la ciudad de Tartagal. “Es una gestión colectiva en la cual deciden qué prácticas y rituales compartir y cuáles no con los visitantes”, define Del Carpio a lo que se conoce como turismo comunitario o sustentable.

Estos colectivos están integrados por grupos de familias criollas y guaraníes que aceptan viajeros en su sistema comunitario con el fin de enseñarles las actividades y costumbres locales. La idea es que el turista conozca formas de vida genuinas y auténticas acerca de la comunidad y se inserte en la dinámica propia de sus rituales religiosos y culturales. Las experiencias vitales que adquiere cualquier turista pueden ir desde la producción agropecuaria, la realización de talleres acerca del consumo de alimentos naturales y orgánicos, hasta el aprendizaje de la cultura guaraní a través del lenguaje. Estos grupos o sitios rurales comunitarios se conocen con el nombre de Yariguarenda, Campo blanco y Peña morada.

Los últimos meses lograron hacer frente a la crisis sanitaria volviendo y reencontrándose con sus antiguas raíces agropecuarias. Del Carpio cuenta que sus saberes acerca de la alimentación están fuertemente relacionados con su espiritualidad y que la gran destreza en la interpretación ambiental les ha permitido autogestionar su comunidad e independizarse completamente de la actividad turística. El colectivo de Yariguarenda , por ejemplo, logró triplicar sus ventas a través de un sistema de deliverys de frutas y verduras orgánicas que comercializan en los grandes centros urbanos de la provincia.

Esta política autosostenible fue clave para que el virus no ingrese a su territorio y así proteger fundamentalmente al “consejo de ancianos” local.

Otra forma de turismo comunitario, cooperativo o autogestivo es el reconocido camping El Montañés, una cooperativa de trabajadores ubicada en la localidad de Potrerillos sobre la Cordillera de los Andes y al sur de la provincia de Mendoza. Su situación frente a la pandemia es sumamente distinta ya que la actividad turística era casi su única fuente de sustento económico. Si bien el camping posee amplias hectáreas de espacios al aire libre para adecuarse a los protocolos necesarios para la apertura que proponen desde el Estado nacional, lo cierto es que a la fecha han recibido muy pocas reservas, lo que hace tambalear su continuidad. Los baños compartidos y el sistema de dormis fueron la gran limitante de este sector a la hora de enfrentar una pandemia de tal envergadura.

Lorena Romero, una de las trabajadoras de la cooperativa, cuenta que si antes de fin de año su situación económica no mejora probablemente el camping tenga que cerrar sus puertas y esto dejará a siete familias sin ningún tipo de ingreso económico.

Este dramático pronóstico no desalienta todas las estrategias que la cooperativa está llevando a cabo para revertir los efectos de la pandemia. Una de ellas es la diversificación del rubro, optaron por transformar su campamento en un gran restaurante y lugar de esparcimiento donde los visitantes tendrán que hacer su reserva con antelación. La propueesta incluye el servicio de gastronomía, una parrilla privada y canchas de vóley y fútbol. Romero cuenta que la cooperativa recibió una casi nula ayuda estatal frente a la crisis, sumado a que necesitaron realizar una gran inversión para poder transformar su camping en un rubro prácticamente gastronómico que cumpla con las reglamentaciones sanitarias para poder recibir gente.

Así y todo puede verse una luz al fondo del túnel: la amplia trayectoria de este grupo cooperativo y la buena recepción y confianza que construyeron entre sus clientes es una salida de la crisis más que plausible.

En el extremo opuesto del cooperativismo se encuentra RCT, Residencias Cooperativas de Turismo, un club vacacional de Chapadmalal que emplea a más de 100 trabajadores. Su ingreso principal son las cuotas mensuales que los socios pagan mensualmente para asegurarse una quincena fija de verano en el complejo hotelero. El establecimiento brinda todo tipo de servicios, tanto a sus socios como a aquel que quiera hacer una reserva esporádica. El beneficio económico que tiene RCT es que es un espacio enorme que se organiza mediante la reserva de tiempos compartidos, “departamentos que los socios reservan y tienen absolutamente todo”, describe Alicia Telechea, asistente de presidencia.

De todas formas, saben que hay espacios que no van a poder habilitar, como las piscinas climatizadas, el servicio de spa, el gimnasio o los comederos cerrados.

Telechea cree que el mayor obstáculo que les trae la pandemia es la ejecución de la actividad recreativa para niños y adultos, un servicio que suele ser una de las cualidades más buscadas por las familias a la hora de elegir RCT como destino de veraneo ya que los padres tienen la tranquilidad de que sus hijos se entretienen en un lugar seguro.

En cuanto a los protocolos proyectados de cara a esta temporada, Telechea afirma que van a poder abrir sus puertas pero para eso tuvieron que modificar la forma de reserva para que los ingresos y egresos no se centralicen en un mismo día, reorganizar la distribución de los puestos en su balneario privado y disponer los recursos necesario para la higiene del lugar y de los huéspedes.

A grandes rasgos, Telechea cuenta que su cooperativa no sufrió mayores pérdidas porque la gran mayoría de los socios decidieron mantener su cuota mensual. Temen que el efecto se sienta más en las reservas esporádicas que representan una importante fuente de ingreso para la cooperativa.

Estas tres realidades diversas nos muestran un mapa que pretende ser representativo de las experiencias en las cuales estuvieron insertos uno de los sectores más castigados por el virus global. Dentro del turismo los grupos autogestionados o comunitarios, fundamentalmente, tuvieron que reconfigurar y transformar sus formas de subsistencia.

Nov 12, 2020 | Comunidad, Novedades

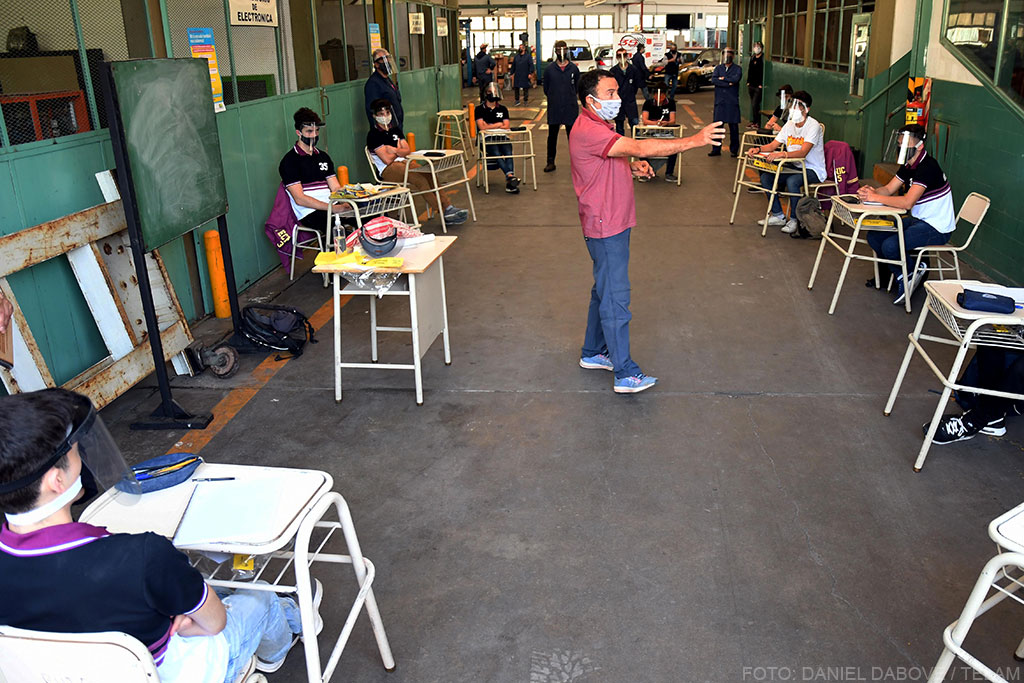

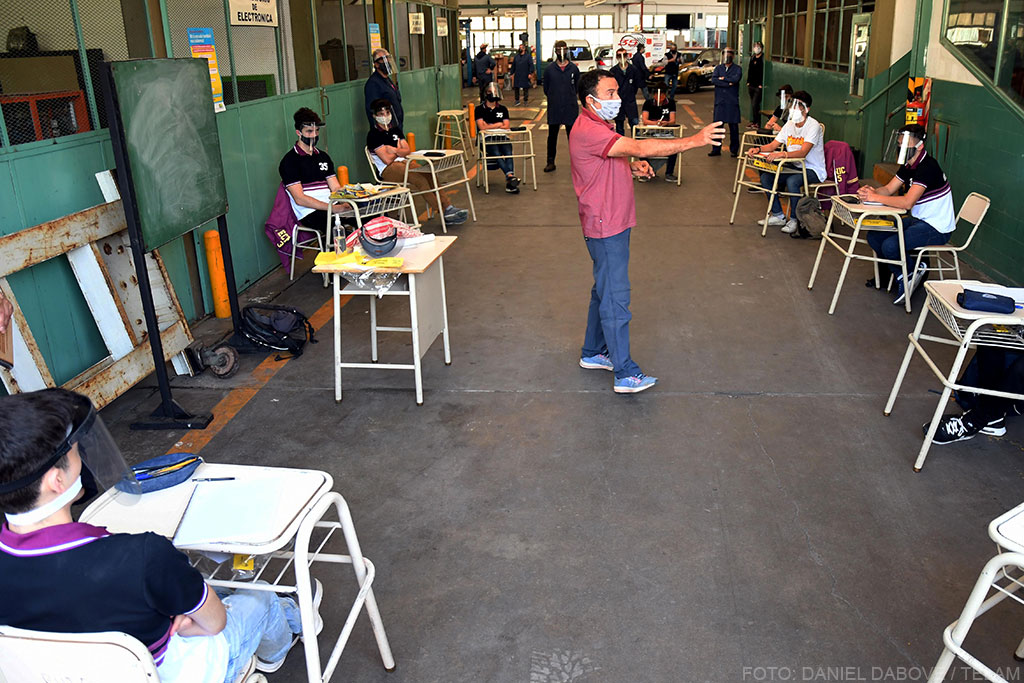

Entre los tantos desafíos que trajo consigo la pandemia y el confinamiento, la continuidad del vínculo pedagógico educativo que llevaron a cabo los y las docentes en conjunto con sus estudiantes fue uno de ellos. Los distintos niveles del sistema educativo se vieron profundamente afectados, pero particularmente, la educación secundaria técnica, aquella que su esencia se caracteriza por los saberes prácticos y talleres.

A 15 años de la sanción de la Ley Técnico Profesional que ordenó y reguló esa modalidad educativa en el nivel medio y superior del sistema educativo, la pandemia puso en jaque su pleno funcionamiento.

El aislamiento social,preventivo y obligatorio puso sobre la superficie distintas desigualdades sociales, entre ellas, la famosa brecha tecnológica que lejos de ser historia, es una realidad al interior del sistema educativo. En este contexto de crisis sanitaria, los y las docentes, desde sus casas, tuvieron que desarrollar sus tareas atendiendo la emergencia: encuentros virtuales, mensajes, vídeos con aquellos que contaban con dispositivos e impresión de los materiales para los que no tenían, mantuvieron siempre contacto con sus estudiantes. Adrián Irrueta es docente de taller y referente de la materia prácticas profesionalizantes de la escuela técnica N°11 de San Cristóbal y cuenta que al principio de la cuarentena pensaban que el aislamiento sería una situación por 15 días, luego por un mes pero que a medida que se iba extendiendo, se fueron adaptando al contexto. “Fue un trabajo más personalizado, pibe por pibe, ver que estuvieran conectados y cómo. Se trabajó mucho en coordinación con preceptoría, entre profesores y coordinadores”, declara.

Si bien la situación de las escuelas técnicas no escapa a la que han atravesado el resto de los establecimientos en cuarentena, lo que la caracteriza a estas es el desarrollo de actividades prácticas en los talleres. “Es difícil porque nosotros necesitamos tener un contacto directo con las herramientas. Los pibes tienen que hacer cosas, fabricarlas, pero cada docente fue eligiendo una estrategia de acuerdo a su materia, aunque lo que más se trabajó fue teoría, más que práctica. En algunos casos se le dio consignas a los chicos para que puedan trabajar en sus casas con las herramientas y materiales que tenían a disposición y que puedan compartirla”, describe el docente.

.

Con el lema de “Vuelta a Clases”, el Gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta junto a su ministra de Educación Soledad Acuña, decidió el regreso gradual a las aulas en espacios abiertos para alumnos, se inició con los estudiantes del último año de primaria y secundaria, y en los últimos anuncios se amplió al resto de los grados y divisiones. Irrueta describe algunas dificultades: “El último tiempo fue una corrida para ver qué era lo que definía el Ministerio ya que, en la mayoría de los casos, no están dadas las condiciones para que los chicos vayan a la escuela y mantengan contacto con los docentes y compañeros más que nada en los talleres”. Sobre la promoción de los y las estudiantes tampoco parece haber definiciones: “Todavía no tenemos bien en claro cómo es que se va a realizar la acreditación de los chicos y chicas de último año. Se verá quién trabajó y cómo. Recién en diciembre se pondrá una nota numérica. Cada escuela está desarrollando distintas estrategias para que el año que viene en el transcurso de lo que se llama la evaluación continua, los chicos puedan rendir y hacerlo bien. Por ejemplo, la de pre parciales donde realizarían trabajos específicos acompañados de tutorías para llegar a completar la evaluación. A fin de año tendremos que ver quién trabajó y cómo”, finaliza el docente referente de prácticas profesionalizantes.

Damián Impembo es secretario gremial de la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas y señala que casi el 50% de las horas cátedras que tiene un alumno de escuela técnica se vieron afectadas, pero que se fue encontrando un marco de solución a través de videos explicativos. “No es lo mismo que la práctica del alumno en el taller, no iguala nunca pero en esta situación fue todo más de visualización de las prácticas que tienen los chicos en las distintas especialidades. En esa búsqueda, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires priorizó a los alumnos de sexto para adquirir conocimientos que quedaron pendientes pero no asegura demasiado porque la re-vinculación es optativa y han quedado muchos contenidos que no han sido abordados”.

Por otro lado, Cristina Rubio, secretaria de educación técnica de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) expresa: “Es un momento muy difícil para la docencia argentina, los profesores estuvieron dando clases desde el 16 de marzo, nunca se rompió el vínculo con los chicos y la familia. No todos los docentes tenían internet y computadoras en sus casas y sin embargo buscaron el método, el modo y la forma de poder estar vinculados ya sea desde Classroom, WhatsApp, con documentos que se imprimieron para que los chicos tengan continuidad, incluso subiendo videos a Youtube. El teléfono fue una gran herramienta en este período de pandemia”.

Rubio señala que las escuelas nunca estuvieron cerradas, las escuelas siguieron dando las canastas y bolsas alimenticias a todos sus alumnos y alumnas y que desde el Gobierno de la Ciudad no cumplieron con el protocolo inicial que decía que antes de retomar la actividad presencial, se iban a testear a todos los docentes y al personal que asistiera a la escuela. Y agrega que en los más de 220 días de confinamiento no se incrementaron cursos o capacitaciones de Tics o manejo de comunicación en pandemia para los docentes. “Lo peor que hicieron fue discontinuar el plan Conectar igualdad, de haber seguido entregando las computadoras a nuestres alumnes, no tendríamos tantos chiques que quedaron sin conexión”. Además, remarca que tampoco fueron capaces de cumplir con la paritaria docente, “decidieron unilateralmente el pago del aguinaldo en cuotas e incluso retrasarlo un mes más. Todas estas arbitrariedades son un continuo maltrato a la comunidad docente”, asegura la secretaria.

En esta misma línea, los y las docentes de la escuela técnica 14 Libertad del barrio de Barracas declararon el repudio del accionar de sus directivos que ocultaron dos casos positivos de Covid 19. Según sus testimonios, estos casos se habrían detectado en uno de los días en que se generaba la denominada “re-vinculación” con estudiantes de sexto año. “Advertimos el no cumplimiento del protocolo y seguridad, hoy le tocó a la 14 pero los casos están apareciendo en muchas escuelas. Si no se controla desde ahora, vamos camino a un rebrote que el mismo ministro de salud de Caba, quien autorizó la vuelta a clases, dijo que tenemos que evitar”. Además, agregan: “Venimos sosteniendo toda la actividad educativa desde marzo, poniendo a disposición todos los medios y recursos que tenemos, pagando los recursos de luz y telefonía”.

En este contexto excepcional donde desde el Estado nacional puso foco en la no dispersión del virus, el jefe de Gobierno porteño en conferencia de prensa aseguró que «Es muy importante que los estudiantes que cierran un ciclo, lo hagan con sus compañeros y docentes» en el marco de “Plan de Puesta en Marcha de la Ciudad”. Lo cierto es que a raíz de la pandemia, la escuela, la familia y el trabajo se han mezclado, y que docentes y estudiantes de las instituciones educativas públicas en su conjunto mostraron grandes fortalezas. La pandemia puso nuevamente en el debate público el rol de la escuela, su importancia material pero también simbólica como institución garante de derechos básicos. Lo que nos queda es ahondar en este debate y repensar nuevos horizontes en la educación.