Ago 12, 2020 | Novedades, Vidas políticas

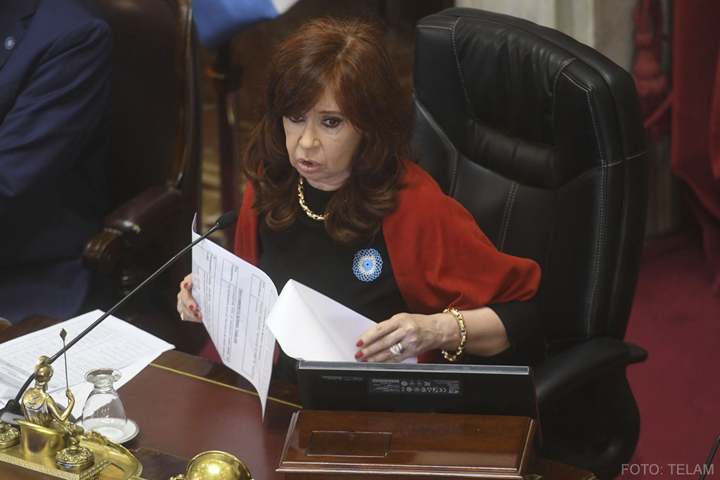

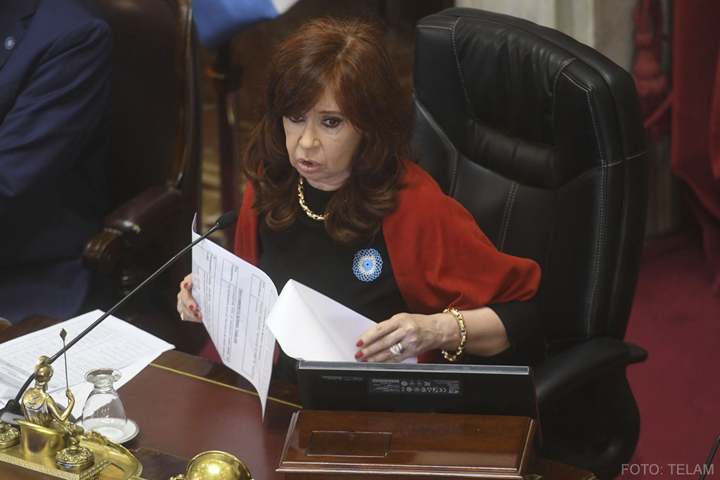

Durante las primeras horas del domingo 17 de mayo, al ingresar en Google las palabras “Cristina Fernández de Kirchner”, el panel de conocimiento del buscador –un resumen de personalidades destacadas generado automáticamente– exhibía la leyenda “Ladrona de la Nación Argentina”. El encabezado se mantuvo durante suficiente tiempo como para que el agravio se viralizara y luego fuera difundido por los medios.

Por este motivo, la actual vicepresidenta presentó una demanda contra el gigante informático ante el Fuero Federal Civil y Comercial, en la que solicita una pericia que determine el origen de la publicación, cuánto estuvo activa, cantidad de visualizaciones y qué medidas se tomaron. El objetivo es demostrar cuál fue el alcance real del daño, en tanto esa información se replicó desde diversas plataformas en poco tiempo.

El abogado especializado en derecho informático Rodrigo Iglesias afirma que el curso de la denuncia podría verse obstruido de continuar por la vía civil: “La justicia ya zanjó la discusión entre responsabilidad objetiva y subjetiva con el caso de Belén Rodríguez, hace seis años”. Se trata de la modelo que en 2014 demandó a Google y Yahoo! por el uso no autorizado de su imagen al vincularla con páginas pornográficas. Según la resolución de la Suprema Corte, a la damnificada no le correspondía indemnización alguna, ya que los motores de búsqueda obraron de simples intermediarios y procedieron a bloquear el contenido en cuanto fueron notificados, como establece la doctrina de la responsabilidad subjetiva. Si se hubiese optado por considerar a estas empresas como pasibles de responsabilidad objetiva, habría alcanzado con demostrar el daño que generaba la reproducción de estas imágenes por parte de Google y Yahoo!, que el fallo desestimó al señalar que “equivaldría a sancionar a una biblioteca que ha permitido la localización de un libro de contenido dañino”.

Sin embargo, Iglesias subraya las diferencias entre la situación actual y la de entonces: “Si esta causa llegara a la Corte Suprema, hay que recordar que su conformación no es la misma que la de hace seis años. Quienes eran minoría en el fallo contra Belén Rodríguez, hoy son mayoría. También Google cambió, así como sus políticas y su influencia respecto de aquel momento”. Según el letrado, la vía penal podría ser más viable, ya que “el artículo 109 del Código Penal permitiría presentar una demanda por calumnias e injurias”.

«Para elaborar el panel de conocimiento, Google se nutrió de la información de Wikipedia, y se sabe que no es una fuente cien por ciento confiable. Entonces es posible atribuirles alguna responsabilidad, sostiene Iglesias”.

Iglesias señala ciertas particularidades del caso que habilitarían a identificar al buscador como responsable de la recopilación y jerarquización de estos contenidos. “Para elaborar ese panel de conocimiento, Google se nutrió de la información de Wikipedia, y se sabe que no es una fuente cien por ciento confiable. Si a esto le sumamos que la misma Wikipedia declaró que su base de datos fue vandalizada para modificar el perfil de Cristina Fernández, entonces es posible atribuirles alguna responsabilidad”. Y admite que “no sabemos cómo funciona el algoritmo que utiliza Google”, por lo que la relevancia de este actor aún debería establecerse.

La demanda de la expresidenta contra Google abre un amplio debate. Más allá de lo que se resuelva en su caso puntual, pone en agenda la cuestión de la opacidad de los algoritmos y la responsabilidad editorial de los motores de búsqueda y las redes sociales. Un debate que se está dando en la mayoría de los países y para la cual se están ensayando distintas propuestas. “Nos debemos una discusión sobre regulaciones en Argentina. El proyecto de ley sobre responsabilidad de intermediarios que se trató en 2018 era el paso a seguir tras el fallo de Belén Rodríguez. Tenía elementos positivos para comenzar a debatir el rol de estas empresas, pero no prosperó. Hoy lo que tenemos es el Código Civil y fallos como el señalado que sirven de jurisprudencia”, concluye Iglesias.

Jul 29, 2020 | Novedades, Vidas políticas

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fO13XsziMno&w=560&h=315]

Jun 30, 2020 | DDHH, Entrevistas, Vidas políticas

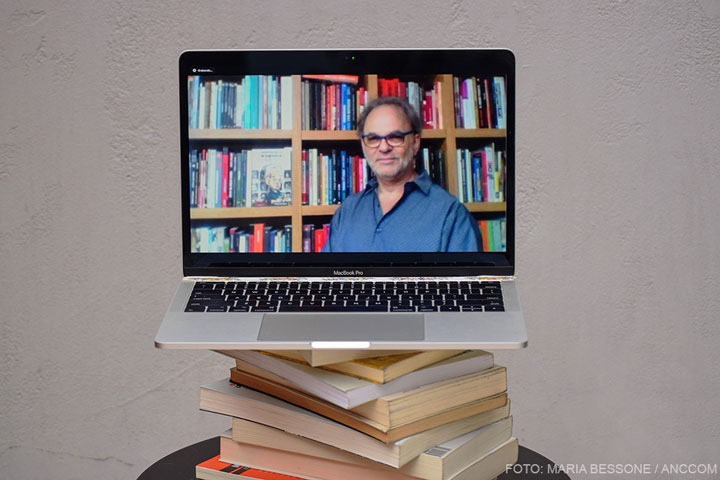

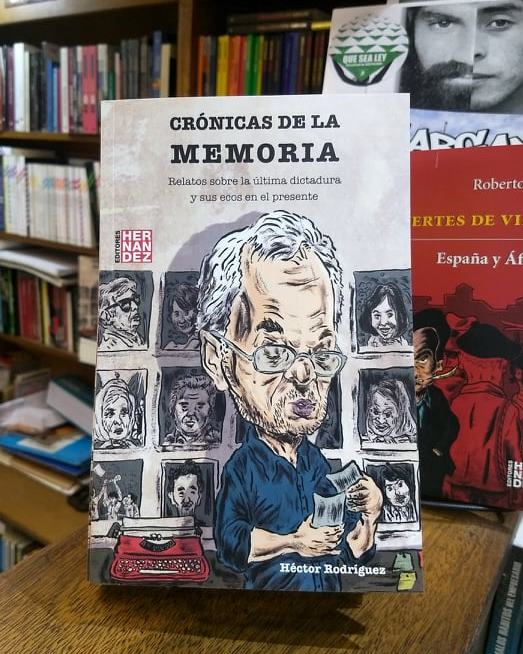

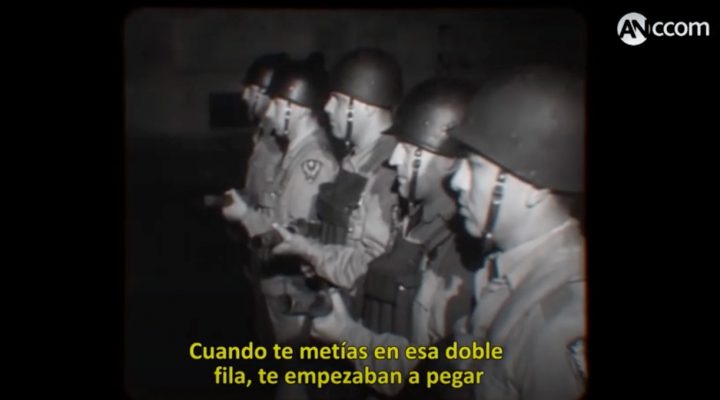

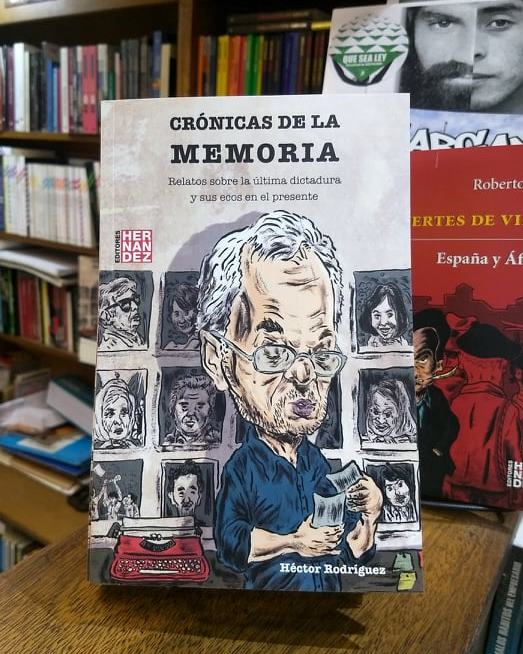

“Comprendí, ya muy grande, que la matriz de la dictadura no solo fue desaparecer a una generación sino imponer otra matriz de producción, económica, ideológica y cultural”, afirma con vehemencia Héctor Rodríguez, autor de Crónicas de la memoria. Relatos sobre la última dictadura y sus ecos en el presente. En diálogo con ANCCOM reflexiona sobre el proceso de escritura y, aunque tiene en claro que ama contar historias, confiesa: “Ni siquiera en terapia puedo resolver por qué me causa tanto dolor el calvario que sufrieron no solo los desaparecidos -que a veces decimos que dieron la vida, pero en realidad se las arrancaron de cuajo- sino también sus seres queridos”.

El escritor no tiene familiares desaparecidos pero sí conocidos que fueron víctimas de la última dictadura militar. Su trabajo en la organización Barrios por la Memoria y la Justicia Zona Norte fue una de las motivaciones para escribir el libro, que reúne historias de desaparecidos, familiares y eventos conmemorativos.

El colectivo al que pertenece está integrado por distintos miembros de la Comisión por la Memoria y la Justicia, familiares de detenidos y desaparecidos, militantes sociales de la organización. A cada integrante lo mueve la necesidad de un ejercicio de memoria, con la voluntad de restituirle a los desaparecidos la identidad. La visibilización de sus biografías se concreta con la colocación de una baldosa en distintas veredas, en puertas de fábricas y colegios. “Y cada una nos permite rearmar los retazos de esas vidas que fueron tan truncadas. Es como una huella urbana, una marca de reivindicación”, precisa el autor.

“Detrás de cada historia de dolor, hay una historia de amor y mucha entrega: encierran la búsqueda de un país justo e igualitario”, reflexiona el autor sobre los relatos que componen el libro. Más allá de la amplia literatura que hay sobre esta época atroz de la historia argentina, insiste con que el tema no está agotado. “Cada desaparecido merece un libro”, declara y enfatiza sobre la necesidad de contar historias de personas que no conocemos y no solo de figuras públicas como puede ser Chicha Mariani.

Héctor Rodríguez, cuando fue invitado a la ESMA.

¿Cómo viviste la última dictadura militar argentina?

Yo era un adolescente cuando llega el golpe. Vengo de una familia de clase media con un papá que no es precisamente peronista. Me interesaba el periodismo y el fútbol. Bastó que llegara la dictadura y algún caso cercano en la familia para advertir que las cosas estaban muy difíciles. Hubo un hecho que me marcó mucho: una noche de 1976, a pocos metros de mi casa, éramos cinco muchachos con libros en la mano, reunidos y nos palparon, nos apuntaron con un Fal en la espalda como si fuéramos cinco delincuentes. Ese día tuve mucho miedo y recuerdo muy bien que esos metros que faltaban para llegar a casa, los hice corriendo y toqué el timbre con fuerza para que mis viejos me abrieran.

El libro se divide en tres capítulos: “Historias militantes”, “Experiencias” y “Semblanzas”. Sin ánimos de establecer jerarquías entre las crónicas, ¿podrías contarnos alguna de ellas que te haya conmovido mucho?

Hay dos o tres que a mí me pegan más fuerte porque conozco a las personas. Por ejemplo, la historia de Graciela Villalba y su padre, quien trabajaba en Astarsa (Astilleros Argentinos Río de La Plata S.A.), uno de los más grandes de América Latina, situado en el Tigre. Es extraño tener que explicar esto pero hoy la realidad allí no tiene nada que ver con lo que era antes: el Tigre era una zona fabril con obreros y estudiantes que contaban con una potente organización gremial. La juventud peronista era muy fuerte y la dictadura no dejó títere con cabeza. Graciela es mi compañera en la Comisión y me conmocionó mucho lo que dijo en el juicio: “Yo entregué mi vida a buscar a mi papá y lo tuve que hacer sola porque la justicia no me ayudó”. Además, ella tuvo que volver al dolor una vez más cuando le entregan un cuerpo diciéndole que es de su padre, al cual entierra, pero al final resulta que no era así. La crónica en el libro comienza con la conferencia que se hizo en la Sede de Judiciales de Zona Norte donde Graciela habló. Ella no es de hablar mucho pero cuando dio su testimonio, volvió a llorar con mucha angustia porque sintió que se estaba reabriendo una herida de cuarenta años atrás con la posibilidad de que hubieran genocidas sueltos. Y ese terror para ella era muy vívido. Hoy esta historia no terminó: Graciela Villalba no tiene los restos de su padre.

Mencionás mucho el rol de la Iglesia católica y a su vez, establecés algunos matices cuando narrás el asesinato de los Palotinos por parte de los militares, ¿por qué decidiste incluir este relato?

El tema de la Iglesia me interesa de sobremanera. Yo vengo de familia católica. Hace poco, incluso, dimos una clase en Don Torcuato sobre la Iglesia de la resistencia. Así como hubieron capellanes avalando los vuelos de la muerte también hay más de cien sacerdotes y personas de la Iglesia que están desaparecidos. Entre ellos, este episodio que no fue menor ya que está considerado como la mayor tragedia de la Iglesia católica en la historia argentina. En Argentina nos costó muchísimo tiempo nombrar la dictadura como cívico militar. ¿Cuánto demoraremos en llamarla, aunque no entre en los cánticos, como dictadura cívico militar eclesiástica judicial y empresarial? Todos estos resortes de la sociedad tuvo la dictadura. No se puede aludir a que fue una manga de chiflados los que la hicieron. De hecho, las maniobras de la Iglesia católica durante la dictadura fueron espeluznantes y creo que nunca le pidió perdón a la sociedad argentina como debería.

¿Cuáles son los ecos en el presente de la última dictadura militar que adelantas en el subtítulo del libro?

La dictadura ha dejado secuelas muy grandes en cada familia. El libro es apenas una pieza más en un rompecabezas gigante que es la memoria colectiva, que nunca está completa. Porque nosotros no solo necesitamos saber qué pasó con los 30.000: también necesitamos saber dónde están los 300 nietos que todavía no se reconocen, y que alguna vez se juzgue la parte civil de la dictadura. Sobre eso todavía nos falta avanzar mucho. Hay una élite que sostiene que el tema de la dictadura se agotó y es la misma que impide que se siga hablando del tema. Cuando asumió Mauricio Macri, una de sus medidas fue cerrar el Instituto de Revisionismo Histórico. ¡Fijate qué detalle! Es como dice José Pablo Feinmann: “El que se apropia de la historia, se apropia de la verdad y del poder”. Y eso la derecha lo tiene clarísimo. El macrismo es lo peor que nos pasó después de la dictadura. El poderío de la familia de Macri creció exponencialmente después de la dictadura. Votar un gobierno así es no haberse dado cuenta de los resultados económicos y culturales de la dictadura, que fueron atroces. Pienso que uno de los ecos es la regresión al haber votado al macrismo. Y otro: el rol de la prensa, la cual hace rato abandonó toda ética periodística. No hay manera de instalar una democracia plena con la actual Ley de Medios así como está manejada y con el conglomerado de grupos mediáticos y judiciales. Bastó que llegara Macri para que la Ley de Medios quedara en la nada. La derecha no cambia, solo se siente impune. Nuestra democracia sigue siendo débil, hay que cuidarla mucho.

¿Por qué la decisión de incluir una figura literaria como la de Jorge Luis Borges en las crónicas?

En un sentido, la crónica que hago sobre Borges tiene que ver con que me apasiona la literatura. A mi hijo también le fascina y es una suerte de guiño a la juventud: que sepa de este hombre que se la pasó diciendo que no hablaba de política efectivamente sí lo hizo, en muchos casos. Quería que los jóvenes supieran de este personaje tan particular y a su vez tan antipopular. Borges justo asistió a una de las jornadas de los juicios más larga, que duró horas. Él se fue un poco antes de que finalizara, pero los periodistas lo estaban esperando en la puerta. Luego escribió una de las crónicas más asombrosas sobre los juicios a la junta militar, primero publicado en España y luego en Clarín.

¿Qué significa para vos haber escrito el libro?

Cuando se publicó el libro escribí en Facebook una reflexión: los hombres nunca vamos a poder parir pero lo que puede ser más parecido a sentir dolor y cierto goce es parir un libro. Para mí fue una experiencia extraordinaria que me atraviesa profundamente y creo que atraviesa al país, al cual considero todavía le debemos mucha igualdad; todo eso no está logrado. Me siento satisfecho de haber puesto un granito más en la memoria colectiva. Uno cuando escribe sobre estos temas está haciendo de puente para ponerle voz a las historias. Siempre decimos mal eso de que los desaparecidos no tienen voz: todos tienen voz, lo que tenemos que hacer es afinar el oído, poner todo el corazón y cargar la pluma con la mayor verdad posible para contar estas historias que son nuestras.

Jun 27, 2020 | Novedades, Vidas políticas

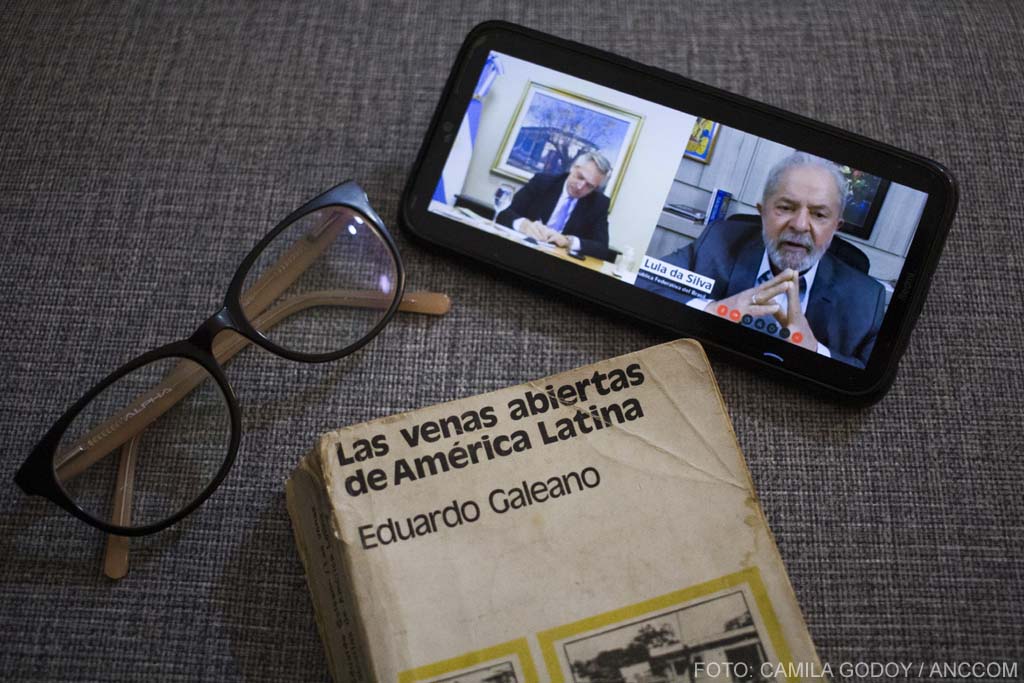

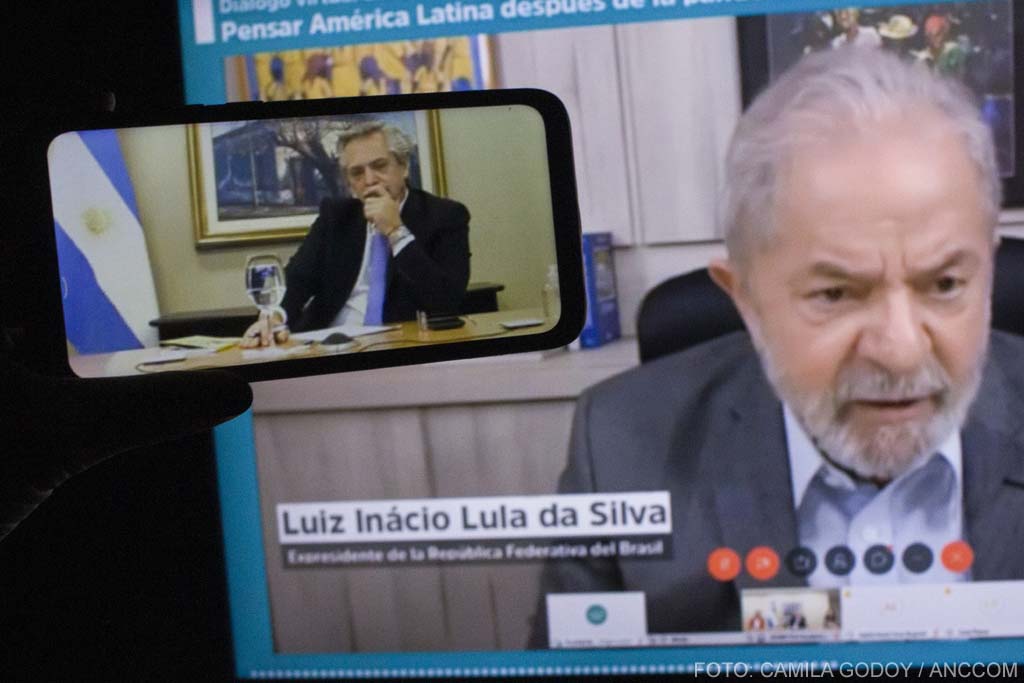

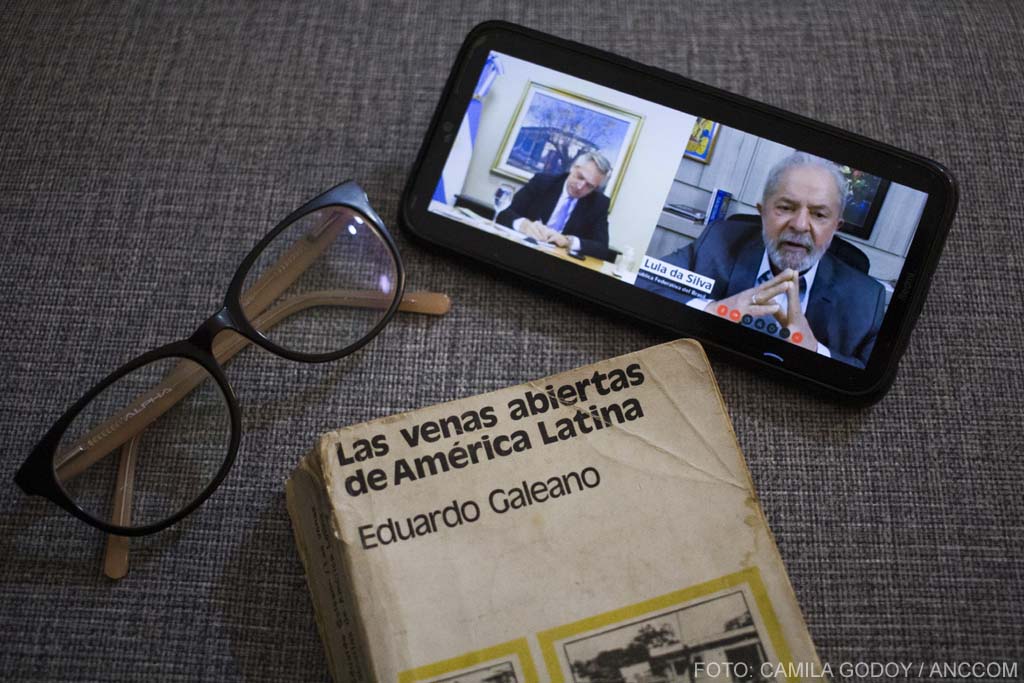

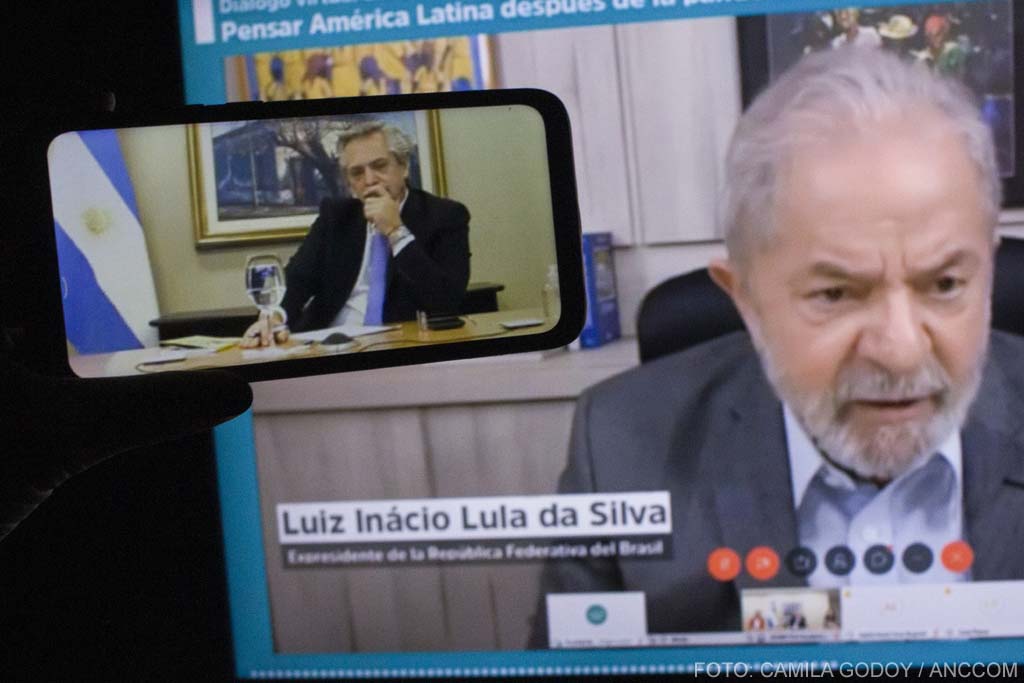

“A veces pienso que venimos al mundo para transformarlo en un lugar mejor. Para muchos de nosotros que venimos de los sectores populares, es una necesidad”, reflexiona Lula Da Silva, desde Brasil, durante la videoconferencia titulada “Pensar América Latina después de la pandemia”, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y auspiciada por Clacso. De origen nordestino y sindicalista metalúrgico, Lula asumió la presidencia de su país en 2003 y, luego de dos mandatos, entregó el bastón a Dilma Rousseff. “El mundo precisa de líderes y sueños. No hace mucho tiempo comenzamos a llevar a cabo el sueño de Bolívar de una Patria Grande”, evoca.

“No sé cómo va a venir el mundo después de la pandemia. Ni las guerras ni otras enfermedades causaron tanta devastación en un momento tan corto en Brasil. Cuando veo todas las vidas salvadas en Argentina, me duele mucho ver mi propio país desgobernado, con ministros incapaces de proteger a nuestro pueblo y un Presidente de la República que hace chistes con esta tragedia”, se lamenta.

La situación frente al coronavirus de ambas naciones es radicalmente diferente. Argentina, con 55.343 infectados y 1.184 fallecidos al cierre de esta nota, acaba de anunciar la extensión de la cuarentena en el AMBA hasta el 17 de julio. Mientras tanto, en Brasil, donde no se estableció un confinamiento general, los enfermos superan los 1,2 millones y son más de 55 mil los muertos. “No sé si hay un ser humano en este continente que sepa qué va a pasar después, pero lo que va a salvar a América Latina es una palabra llamada ‘democracia’”, sostiene Lula.

“No sé si hay un ser humano en este continente que sepa qué va a pasar después», dijo Lula.

Desde el golpe contra Dilma Rousseff, en 2016, las instituciones democráticas brasileñas atraviesan una situación de extrema debilidad. Vaciamiento del Estado, recortes en salud y educación, crecimiento del desempleo, violencia –incluido el asesinato de opositores como Marielle Franco–, persecución política y lawfare. A partir de la asunción de Michel Temer y después con Bolsonaro, que ganó las elecciones presidenciales con Lula, el principal rival y líder en las encuestas, proscripto y encarcelado, la democracia pende de un hilo en el gigante sudamericano.

“Cuando asumí, en 2003, tomamos la decisión de priorizar y privilegiar nuestra relación con América Latina. Logramos construir el mayor período de unión y desarrollo de nuestra región. Reforzamos el Mercosur, le dijimos a Bush que no queríamos el ALCA, creamos Unasur, luego la Celac. Probamos que era posible crecer y crear instituciones multilaterales, un bloque para pensar economía, desarrollo, educación, cultura: pensar la política como un todo”, destaca Lula y agrega: “Tengo profunda saudade de (Néstor) Kirchner y Chávez, y les hago un profundo homenaje junto a los otros líderes que soñaron construir la Patria Grande que soñó Simón Bolívar”.

Varios de los mandatarios progresistas de inicios de los 2000 padecieron la persecución política bajo la forma del lawfare. “Estos movimientos sufrieron golpes de nuevo tipo, ya no militares, sino que utilizaron las instituciones democráticas y el poder de los medios para desinformar y mentir. Tengo certeza que el objetivo de destruir la imagen de Lula (sic) para que no ganase las elecciones, fue planeado desde la Secretaría de Inteligencia de Estados Unidos, con el interés de tomar nuestra Petrobras”, asegura.

«El dios mercado es un mito; una vez más se muestra incapaz de resolver los problemas que vivimos”, dijo Lula.

Hoy el Estado neoliberal se muestra incompetente para preservar la salud: “La vida no tiene precio y la economía existe en función de las personas y no de los números. El Estado es quien puede dar los recursos y orientar a la sociedad para pasar este momento tan difícil de la humanidad. El mito del dios mercado es apenas un mito, porque una vez más se muestra incapaz de resolver los problemas que vivimos”. Según Lula, “la única razón por la cual una persona decente quiere ser gobernante es cuidar al pueblo. Lamentablemente, tenemos en Brasil un gobierno que no se preocupa por la pandemia”.

“Esta crisis es mucho más profunda que otras anteriores y quiera Dios que los líderes de los Estados aprendan que la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos y no lo contrario. Lo que vaya a ser de Argentina, de Brasil, después de la pandemia, es lo que nosotros tenemos que decidir. Yo sueño con solidaridad, pasión, sentimiento. No quiero ser un número, un algoritmo. Sueño que la economía sea discutida en función del pueblo”.

Para que sea posible, hay que recuperar la palabra política. “Es el instrumento con el cual podemos transformar nuestros sueños en realidad y creo que nunca fue tan necesario soñar con un mundo mejor que en este momento”, concluye Lula.

La peste como oportunidad

A su turno, el presidente Alberto Fernández opina que la pandemia ha dado vuelta el mundo y puesto todo en crisis: “Como decía Albert Camus en La Peste, la enfermedad nos muestra cómo se lleva la vida de la gente y cómo asoma la miseria humana en determinados momentos. Pero como bien decía Lula, hay algo que no está en discusión: nada hay más importante que la vida, que la salud del pueblo”. ¿Vida o economía? “Un falso dilema”, insiste, “porque la política, que es en esencia una acción ética, no permite poner en tela de juicio la importancia de la vida”. Y subraya: “Hacer política es la construcción de una mejor humanidad y cómo se hace si no es preservando la vida de quienes nos toca gobernar”.

“La pandemia pone en jaque el sistema capitalista. Ese capitalismo financiero, del que tanto nos hablaron, había construido un castillo de naipes y un virus invisible lo ha destruido con facilidad. Ninguna acción, ni bono, ni empresa, vale hoy lo que valía antes del coronavirus. El capitalismo tal como lo conocimos no tiene viabilidad: un capitalismo sin consumidores ni trabajadores, que no existe donde todo vale nada”.

Hacerle frente al coronavirus en América Latina, manifiesta, es un triste desafío. “Enfrentamos la pandemia en el continente con mayor desigualdad. Esta injusticia dejó en evidencia que el capitalismo tal cual lo conocemos no tiene sentido, deja al margen de la sociedad a millones de compatriotas. Y como creemos que la política es acción ética, no podemos hacernos los distraídos”.

La desigualdad se refleja en la cantidad de personas, en el país y en el continente, que viven en situaciones de vulnerabilidad. “Cuando nos propusimos auxiliar a quienes estaban marginados del Estado, hicimos un primer cálculo que nos daba 2 millones de personas. Al final, terminamos asistiendo a 9 millones, alrededor del 20 por ciento de la población argentina que estaba abandonada a su suerte”, detalla.

«La política es una acción ética, no permite poner en tela de juicio la importancia de la vida”, señaló Fernández.

“Es tan profunda la crisis que se ha generado, que tenemos la oportunidad de revisar el mundo”, afirma el mandatario. “Volver a ser un capitalismo distinto que integre mucho más a la sociedad, que distribuya en vez de concentrar. Esto lo podemos hacer porque todo vale nada si aparece un virus y pone en jaque todo”.

El panorama regional no es alentador. “Este es un continente muy distinto al que viviste vos (por Lula) y los otros compañeros (por Evo, Correa, Mujica, Chávez, Kirchner, Bachelet). Los Estados Unidos rompieron Unasur y crearon el Prosur. En el medio, hubo una misión cuidadosa para desprestigiar a los líderes latinoamericanos con procesos judiciales e imágenes delictivas que luego transcurrían por los medios. La república está para respetar los derechos de todos y no para perseguir opositores. Esta es una tarea pendiente que esperemos nunca más ocurra”, asevera.

Según el presidente, este es un escenario para plantear discusiones como medioambiente, igualdad de género y construcción de democracias fuertes: “Tenemos una gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto –dice–. Es una gran oportunidad que depende de nosotros”.

Jun 12, 2020 | Novedades, Vidas políticas

«El rol del Estado en Vicentin posibilita una perspectiva estratégica de la inserción internacional del país», dice O’Farrell.

La intervención por 60 días del grupo Vicentin, oficializada por el Gobierno nacional a través del decreto N° 522, junto con el posterior anuncio del presidente Alberto Fernández de que enviará un proyecto de ley para declararlo de utilidad pública y sujeto a expropiación, han convertido el tema en el centro del debate político, aún por encima de la gestión de la pandemia del Covid-19.

Dedicada a la venta de aceites, granos y derivados, el año pasado Vicentin manejó el 9% de las exportaciones del rubro, lo cual la ubica en el sexto lugar en el ranking de empresas agroexportadoras. En diciembre de 2019, la firma se declaró en “estrés financiero” y entró en cesación de pagos. En febrero de este año, con todas las señales de ir a la quiebra, ingresó en concurso preventivo de acreedores.

Con una deuda total que llega casi a 100 mil millones de pesos (unos 1.350 millones de dólares), la compañía le debe plata a más de 2.600 acreedores conformados por productores agropecuarios, cooperativas, acopiadores y bancos públicos y extranjeros. Su pasivo más grande es con el Banco Nación, al que le debe 18.000 millones de pesos.

Varios elementos se juntaron para decidir la intervención. Por un lado, la protección de los siete mil puestos de trabajo distribuidos en todo el país. Por otro, la preservación de los activos y el patrimonio de la firma para evitar el vaciamiento. El grupo no sólo está inserto en el negocio de la agroexportación sino que también es un jugador importante en la industria vitivinícola, frigorífica, algodonera, del biodiesel y de la exportación de miel.

«La intervención permitiría liquidar divisas en momentos de urgencia”, analiza O’Farrell.

Según el economista y politólogo de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Juan O’Farrell, hay que analizar el eslabón específico de la agroexportación para entender qué puede hacer el Estado con su participación. “El sector está compuesto por diez empresas que controlan el 90% de la exportación de commodities agropecuarios en el país. De esas firmas, las cuatro más grandes controlan el 70% del comercio global de commodities”, detalla. Este alto nivel de concentración y transnacionalización perjudica a los productores que negocian en desventaja. Además, al integrarse verticalmente, estas firmas tienen cada vez más influencia en las formas de producción.

La intervención del Estado en el sector agroexportador pone en cuestión de qué manera se posiciona el país en el plano internacional. “La Argentina se inserta de una manera subordinada en el comercio internacional de alimentos, por cuanto los lugares estratégicos de la cadena están controlados por multinacionales, puntualmente la exportación y la provisión de insumos”, señala O’Farrell. En este sentido, el posible rol del Estado en Vicentin “podría funcionar para tener una perspectiva más estratégica de cómo el país se inserta internacionalmente”.

“Esta iniciativa le permite al Estado, mediante una empresa testigo, participar de uno de los sectores más pujantes de la economía nacional”, subraya el ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Sociales (UNLP), Patricio Vértiz. Esta medida implicaría un intento de atenuar el proceso de concentración económica y extranjerización en un sector estratégico de la economía argentina.

La presencia del Estado en el sector agroexportador, que representa el 44,5% de las exportaciones del país, permitirá tener más información detallada sobre cómo son las operaciones “para mejorar los controles en las prácticas de evasión impositiva, como las subdeclaraciones, asociaciones con empresas offshores y más”, indica Vértiz, quien forma parte del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

También le permite al Estado quedarse con una porción de la renta agraria. “Hay grandes empresas de la cadena agroalimentaria, en posiciones privilegiadas, que logran apropiarse de parte del excedente producido en otros eslabones de la producción, por pequeños y medianos productores e industrias, y por los trabajadores”, explica Vértiz.

El presidente Alberto Fernández recibió a los directivos de Vicentin en la Quinta de Olivos.

La alta concentración del sector agroexportador, conformado por diez empresas traders que controlan casi el 45% de las divisas que genera el país, produce preocupación entre los funcionarios, sobre todo los del Banco Central y los ministerios de Economía y Producción. “En el momento en que escasean las divisas, los traders tienen mucho peso y pueden especular de una manera que fuercen a devaluar. La intervención busca que el Estado cuente con al menos un instrumento para moderar esas presiones, ya que podría liquidar divisas en momentos de urgencia”, analiza O’Farrell.

Sin embargo, advierte sobre la importancia de debatir cuál es la dirección que se le daría a una empresa estatal en ese sector. “Si va a servir al objetivo de liquidar divisas, pierde una fuente de rentabilidad. Lo mismo si tiene por objetivo pagarle mejor a los productores. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier actividad que se adjudique estará tironeada por otras funciones que podría cumplir”, destaca.

“En el fondo, lo que está en debate es cuál es la dirección que se le daría a la empresa. Si la prioridad es la soberanía alimentaria, o desarrollar las cooperativas del agro y que los productores reciban un mejor precio, o si es liquidar divisas cuando el BCRA lo necesita. Este es el debate que se deberá dar si se concreta la expropiación”, sintetiza O’Farrell.

El apoyo de los productores agropecuarios es fundamental para una empresa de este tipo. “Básicamente porque no tendría de dónde originar los productos a exportar. Si los productores no confían en la administración, van a preferir venderle a otra ya sea por cuestiones políticas o por no estar de acuerdo con la dirección de la empresa. Es importante que cualquier decisión se tome teniendo en cuenta a este sector, fundamentalmente teniendo el apoyo de las cooperativas agropecuarias de Santa Fe”, detalla el doctor en Ciencia Política.

Según su opinión, el potencial de una empresa agroexportadora con presencia estatal es grande. “Por los activos que tiene, el lugar estratégico en el que está y por el perfil productivo del país y su inserción internacional, si se consigue el capital y se gestiona bien, tiene mucho potencial para aportar al desarrollo económico nacional”.

¿Soberanía alimentaria?

“Cuando hablamos de soberanía alimentaria, en términos generales, podemos hablar del derecho a los pueblos de decidir qué producir, dónde, cuándo, cómo y con qué objetivos. La intervención y posible expropiación de Vicentin colabora con la discusión sobre soberanía alimentaria pero no la resuelve ni mucho menos”, indica Vértiz.

El sistema de producción de alimentos está estructurado a nivel global, concentrado en pocas manos de transnacionales. “Puede haber intentos de modificación en algunos rasgos de la cadena productiva, con experiencias concretas, pero no cambiar el modelo de producción. Es una iniciativa interesante porque abre la posibilidad de discutir e impulsar otras iniciativas concretas”, sostiene.

La participación de la firma en el mercado interno reaviva la discusión sobre una Empresa Nacional de Alimentos, propuesta en abril de este año por el Frente Patria Grande. “A partir de una empresa pública en el marco del grupo Vicentin, podría haber acciones concretas que impliquen favorecer otros circuitos alternativos de comercialización y destinar estas compras a los programas estatales. Así, evitar intermediarios y priorizar la compra directa a productores familiares, medianos y pequeños, cooperativas, con esquemas productivos más agroecológicos y con menor impacto en el ambiente”, agrega Vértiz.

Párrafo aparte –y una investigación–, merece la deuda de Vicentin, la más grande con el Banco Nación, sobre todo si se considera que fue el mayor aportante en las PASO de Juntos por el Cambio. Sólo en 2019, el grupo empresarial recibió 72 créditos, 28 en el último mes de la presidencia de Mauricio Macri.

Estos préstamos, otorgados en condiciones de extrema irregularidad, fueron avalados por la gestión de Javier González Fraga, aun cuando la firma ya venía incumpliendo con los pagos. Por esta razón, los directivos de Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, junto al ex titular del Banco Nación, se encuentran imputados y próximamente serán indagados por la justicia.

May 13, 2020 | Novedades, Vidas políticas

El jueves 7 se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Ley de “Emergencia Económica y Financiera”. Con 38 votos positivos y 21 en contra, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta logró un importante avance en el control de los poderes públicos durante una sesión parlamentaria presencial.

El proyecto enviado a la Legislatura por el jefe de Gobierno provocó una gran rechazo por parte de la oposición debido no sólo a su contenido, que delega las facultades legislativas al Poder Ejecutivo; sino también a las irregularidades durante su votación: se aprobó con sólo 38 votos cuando se necesitaban, al menos, 40, y no se aplicó el procedimiento de doble lectura correspondiente a las leyes de excepción (consistente en una primera sanción, una audiencia pública y una ratificación del proyecto).

En un primer momento, el texto incluía la posibilidad del pago escalonado y recorte de los salarios de los trabajadores estatales. Pero a partir de la resistencia de importantes gremios -UTE, ATE, Metrodelegados- y varios diputados -incluidos miembros de la Unión Cívica Radical-, este artículo fue modificado. Lo mismo sucedió con un recorte de 785 millones de pesos para un programa social que atiende a comedores barriales, lo que el gobierno señaló como un “error”.

Sin embargo, el principal punto de cuestión de la ley es la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. “Es algo bastante grave porque a diferencia de Nación, la Ciudad de Buenos Aires tiene absolutamente prohibida la delegación de facultades”, explica Jonatan Baldiviezo, abogado y titular del Observatorio de Derecho a la Ciudad (ODC). “Mucho menos el nivel de facultades que está delegando ahora, que habilita a suspender la vigencia de leyes, y modificar a su antojo contratos o cláusulas contractuales que derivan también de leyes”, agrega.

Dicha delegación está prohibida por el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad y no permite ninguna excepción, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde la Constitución permite que el Congreso delegue facultades en materia de Administración y de Emergencia Pública -como sucede en la actualidad.

La legisladora Myriam Bregman denunció recortes en Salud y Vivienda mientras que Seguridad aumentó un 45%.

Según Baldiviezo, “esta concentración de poder público que permite la nueva ley no es algo aislado, es una constante en los últimos años donde el Poder Ejecutivo, de distintas formas, ha ido acumulando y concentrándolo.” El ODC y sectores ligados al progresismo entienden la normativa aprobada como la culminación de un proceso que comenzó atacando a la democracia participativa y ahora da un golpe definitivo a la democracia representativa. Ahora, el gobierno encabezado por Rodríguez Larreta puede, incluso, suspender leyes que fue obligado a cumplir por parte de la Justicia, tales como las que respecta a la creación de parques o al mantenimiento de pauta publicitaria para medios vecinales. “Estos aspectos son bastante graves porque implica, en los hechos, prácticamente cerrar la Legislatura”, sostiene el abogado.

Con la aprobación de la Ley de Emergencia, el gobierno no solo tiene “superpoderes” en lo que respecta a las facultades legislativas, sino que también tiene control total sobre la asignación de partidas presupuestarias, sin límites y sin especificación alguna sobre hacia qué áreas será redistribuido dicho presupuesto. “Ahora, de un plumazo, se le da el manejo de todo los recursos a un gobierno que ha demostrado que no pudo manejar los dos grandes problemas que tuvo la Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo: coronavirus y dengue”, sostiene la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. La legisladora, junto a su partido, denunció los recortes en Salud y Vivienda en función de un aumento del 45% en la partida de Seguridad para el presupuesto 2020 que se votó el año pasado. Ahora, a esta disminución, se le añade un recorte presupuestario fijo al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Todo, en el contexto de la pandemia.

Este control absoluto del presupuesto fue otro de los puntos difíciles del debate, por lo que se aprobó la creación de una comisión legislativa que supervise y audite la ejecución de los fondos reasignados a la emergencia. Sin embargo, la flamante Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria es integrada y presidida por legisladores oficialistas. “Nosotros, en nuestra intervención en la Legislatura, en las comisiones y en la sesión denunciamos fuertemente la Ley de Emergencia Económica porque le da poderes supremos a Horacio Rodríguez Larreta con un mínimo ‘control’, que es el de una supuesta comisión que va a controlar qué hace con las partidas, pero que concentra todo el poder en el Ejecutivo”, puntualiza Bregman. En la misma línea, a Baldiviezo le resulta “irrisorio” el hecho de que “no solamente el Poder Ejecutivo va a recibir superpoderes, sino que también se va a controlar a sí mismo”.

Según el titular del ODC, esta falta de contralor parlamentario, sumado a la delegación de facultades delegativas, puede conducir al beneficio de empresas y concesionarias por parte del Gobierno de la Ciudad, así como a concluir procesos de privatizaciones.

En lugar de ayudas, recortes

La ley de Emergencia Económica no sólo se relaciona con el Covid-19 en tanto este es su contexto, sino también en cuanto influye directamente en las consecuencias que está teniendo el virus en la Ciudad. Sobre todo, en los barrios populares.

“El primer caso de coronavirus en el Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31 bis) se confirmó el 21 de abril. El 24 de abril y durante los siguientes 15 días, la falta de agua en el barrio se generalizó impidiendo a sus habitantes llevar a cabo las acciones básicas para afrontar la pandemia: el lavado frecuente de manos. En sólo cinco días, entre el 2 y el 7 de mayo, los casos confirmados aumentaron el 160%”, cuenta María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

¿Cómo se relaciona la nueva ley con esta situación? Lo lógico sería pensar en que parte de la reasignación presupuestaria sería dirigida a planes de acción y políticas públicas que puedan afrontar y mejorar la situación que se vive en los barrios populares y otras zonas vulnerables de la ciudad. Sin embargo, no es así: “Fuera de tiempo, el GCBA impuso un improvisado protocolo donde los criterios de testeos no son claros”, sostiene Koutsovitis, y agrega: “Sin agua potable y sin protocolos adecuados adaptados a la realidad de los barrios populares es imposible afrontar adecuadamente la pandemia.”

Como si fuera poco, la Ley de Emergencia Económica y Financiera del gobierno explicita una reducción al presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo clave en la urbanización y lo que respecta a la cuestión habitacional de la Capital Federal. “Lo grave de la ley es que reduce las partidas para el IVC cuando la creación urgente de viviendas sociales prefabricadas es una de las medidas más rápidas, y hoy tendría que ser uno de los planes urgentes que esté haciendo el gobierno de la Ciudad en los lugares que los vecinos lo determinen, siempre decidiendo ellos el lugar y la manera”, expresa Myriam Bregman al respecto.

Según Koutsovitis, “es sumamente alarmante que la cuestión habitacional en la ciudad no sea relacionada con la fragilidad de la sociedad porteña para afrontar el coronavirus”. “La explosión del coronavirus en los Barrios Populares y ahora en paradores de personas en situación de calle, son una clara muestra que la emergencia habitacional es un elemento esencial para alimentar la aceleración de la propagación del coronavirus.”

Debido a esto, el recorte al IVC y la reasignación presupuestaria que no contempla a los sectores vulnerables no se comprenden dentro de lo que la Ley de Emergencia debería suponer. Y parecería que no es más que un “camuflaje” del Gobierno de la Ciudad para aprovechar el difícil momento en pos de acumular poder público y llevar a cabo negocios que, en otro contexto, no hubiesen sido posibles. “El Estado, con una buena cantidad de recursos como tiene la ciudad, podría estar resolviendo la cuestión habitacional; pero, contrariamente, la ley de Emergencia que se votó se reduce la cantidad de dinero que va al IVC”, expone Bregman, y concluye: “Con lo cual demuestra que la pandemia les interesa poco, y aumentar y concentrar el poder, sobre todo el poder económico, le interesa mucho.”