Mar 21, 2019 | Comunidad, Deportes, Novedades

El microestadio de Atlanta fue diseñado para albergar a 16.000 espectadores.

El 14 de marzo, el titular del juzgado Nº 10 en lo Contencioso Administrativo, Aurelio Ammirato, dio lugar a la acción presentada por el colectivo de vecinos de Villa Crespo y suspendió de esta manera la explotación económica del Microestadio de Buenos Aires Arena, que se encuentra a cargo de la empresa AEG Worldwide y el grupo La Nación.

El estadio cubierto fue diseñado con 30 metros de altura y una capacidad para 16.000 personas. Se planeaban organizar allí unos cien espectáculos al año. Nada de esto sabían los vecinos, hasta que el 28 de marzo leyeron un artículo en el diario La Nación que decía: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo. Un arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo”.

Un proyecto de tal envergadura necesita, según la Ley Nº 6/98 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que la autoridad responsable habilite un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto a la edificación. Además, este tipo de obras necesita, según la misma norma, diversos permisos de impacto ambiental. “Estos permisos no se hicieron y por eso estamos acá” declaró Jonatan Baldiviezo de la Fundación Ciudad a ANCCOM.

Los afectados tomaron rápidamente cartas en el asunto. Los vecinos de Villa Crespo se autoconvocaron. Por medio de su organización y la intervención de la Fundación de la Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un recurso de amparo colectivo para declarar nulas las habilitaciones ecológicas y ambientales para construir el estadio cubierto más grande de Buenos Aires.

“Es razonable presumir su incidencia potencial sobre la capacidad de la infraestructura vial y de servicios”, dictaminó el juez al conceder el amparo. También señala que la empresa Metrogas ha tomado en cuenta el caso y ha declarado que la provisión del servicio de gas no es factible debido a la cantidad de suministro que necesita una obra de esta índole. Pero también aclara que la distribuidura gasífera recibió una declaración del proyecto como de uso residencial del servicio y, por ejemplo, no refleja el uso de los locales gastronómicos que tiene proyectada la obra.

Al mismo tiempo, la constructora solicitó a AySA la provisión de cloacas y servicio de agua para 19.840 m2 Pero la superficie total a construir es, en realidad, de 28.715 m2.

EDESUR, a su vez, manifestó solo una mera factibilidad de provisión de servicio ya que la empresa AEG Worldwide no presentó las actuaciones tramitadas ante la Agencia de protección Ambiental ni la documentación necesaria para que la distribuidora pueda precisar el caudal a brindar.

A nivel transporte, según detalla la sentencia, el único programa de manejo de tránsito y transporte contenido en el estudio técnico sólo se refiere a contemplar a la situación de los servicios de traslado público en etapa de obra y no durante la explotación del proyecto.

En dialogo con ANCCOM, Ingrid, vecina de Villa Crespo y una de las representantes del colectivo La Voz Vecinal explicó qué cambió con respecto a la situación conocida en 2018: “Lo más significativo fue que se amplió el grupo de personas que está movilizado. La gente no se movilizó antes porque no estaba enterada y en la medida que se iban enterando se iban indignando”.

La actividad, según los vecinos, impactará tres veces por semana en su vida cotidiana, lo que ha generado la decisión política de manifestarse y organizarse. En base a esto, Ingrid mostró su felicidad por la concesión de la medida cautelar: “Nos da mucho orgullo. Lo importante es que el diagnóstico del juez fue el mismo que el de los vecinos, algo que es de sentido común. Es irrisorio pensar una obra de esta envergadura sin un estudio de impacto ambiental. Los pasos a seguir es realizarlo y esto cambia totalmente las cosas. Eso implica contempletar cosas que ni si quiera estuvieron en consideración, como el estacionamiento y los servicios públicos”.

Si bien el proyecto de ley N° 5.874 de 2017 fue aprobado por 46 de 57 legisladores, hubo casos como el de la legisladora por el FIT, Laura Marrone, y dirigentes de la izquierda como Luis Zamora y Vilma Ripoll que se manifestaron públicamente en contra del microestadio.

“Estamos en plena campaña para sumar apoyo. A pesar de esto tuvimos gente simpatizante de Atlanta que nos han sido hostiles sobre todo en Facebook, diciéndonos que si no nos gusta la situación, que nos vayamos del barrio” cuenta la entrevistada.

Ante estas amenazas, los vecinos acudieron a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, a cargo del abogado Marcelo D’Alessandro. Ingrid dijo al respecto: “Lo más triste de esto es que nuestro problema no es con el club, sino con la Ciudad que es la que entregó este terreno para el usufructo de AEG Worldwide y a La Nación.”

Los vecinos entienden que el gran beneficiario es el capital privado y que el problema no es con Atlanta. En reunión con los organizadores del proyecto, los vecinos declaran haber sido acusados de entorpecer la obra. Además, el conflicto también se genera cuando AEG Worlwide y La Nación fueron eximidos, según la Ley de la Edificación, del pago de impuestos por 40 años. Y además, cabe aclarar que Atlanta, según aseguró Ingrid, recibirá sólo el 0,3% de la facturación del proyecto.

Nov 9, 2018 | Deportes, Novedades

La tarde cae en Sarandí. Las banderas celestes y blancas inundan las calles que rodean al estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal. Hay olorcito a choripán y promesa de fiesta en los tablones. Por primera vez, un partido de la Selección Argentina es libre y gratuito. Las y los hinchas que llegan con bombos y redoblantes completan la celebración. Quince mil personas cruzan los molinetes y llenan las tribunas para alentar a las jugadoras que disputan frente a Panamá un lugar en la Copa Mundial Femenina Francia 2019. Hombres, mujeres, niño y niñas. Los pañuelos verdes se mezclan con las camisetas argentinas y las vinchas.

La tarde cae en Sarandí. Las banderas celestes y blancas inundan las calles que rodean al estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal. Hay olorcito a choripán y promesa de fiesta en los tablones. Por primera vez, un partido de la Selección Argentina es libre y gratuito. Las y los hinchas que llegan con bombos y redoblantes completan la celebración. Quince mil personas cruzan los molinetes y llenan las tribunas para alentar a las jugadoras que disputan frente a Panamá un lugar en la Copa Mundial Femenina Francia 2019. Hombres, mujeres, niño y niñas. Los pañuelos verdes se mezclan con las camisetas argentinas y las vinchas.

El equipo recorre el camino que separa al vestuario del campo de juego escuchando la tradicional “que esta barra quilombera / no te deja, no te deja de alentar”. El camino hasta el repechaje fue difícil. Años sin espacio para entrenar, viáticos miserables, nada de indumentaria ni premios, nulo apoyo oficial, pero siempre la pasión y un reclamo en alto: “¡Queremos ser escuchadas!”. Las pibas salen a la cancha y la multitud les da la bienvenida con cánticos y una suelta de globos albicelestes por el cielo de Avellaneda. Suena el himno panameño y el público responde con un aplauso respetuoso. Suena el argentino y lo corea a viva voz. La checa Jana Adamkova da el pitazo inicial y la percusión de la popular no se detendrá en los 90 minutos siguientes. Los hinchas en las gradas están encendidos, los espectadores fugaces que vuelven de sus trabajos en el tren Roca miran con curiosidad desde el terraplén del ferrocarril, el combinado nacional arranca con buen pie.

Las y los hinchas que llegan con bombos y redoblantes completan la celebración.

A los 10 minutos, penal para Argentina. “¡Penalazo!”, grita un plateísta. Pero la “asombrosa Bailey”, tal como la caracteriza la FIFA en su web oficial, hace valer su reciente título de Guante de Oro y ataja el disparo. Once minutos dura el mal trago hasta que Mariana Larroquette manda la pelota a la red panameña y convierte el primer gol. Cinco minutos transcurren nomás y Eliana Stabile amplía la diferencia. El estadio estalla de alegría. Las pibas dejan todo y la hinchada agradece a puro aliento.

Antes de que termine el primer tiempo, un rincón de la popular empieza a cantar “¡Aborto legal, en el hospital!” y el grito se contagia. Ya en el complemento, mientras la zaguera Aldana Cometti para cualquier intento de ofensiva panameña, Estefanía Banini despliega su calidad de juego, corre y gambetea “a lo Banini” –frente a quienes insisten en llamarla “La Messi”– y le deja servido el tercer tanto a Yamila Rodríguez, dueña de todas las pelotas paradas, que hace honor a su potente pegada.

La roja a la panameña Linedth Cedeño desnivela aún más el juego y, sobre el cierre, la referí cobra un nuevo penal para Argentina que Stábile cambia por gol. Las chicas se abrazan y festejan un triunfo adentro y fuera de la cancha.

La “asombrosa Bailey”, tal como la caracteriza la FIFA en su web oficial, hace valer su reciente título de Guante de Oro y ataja el disparo.

El camino al mundial no es sencillo. Tras 11 años de ausencia albiceleste, el tercer puesto en la Copa América las trajo hasta este repechaje. El próximo martes en el Estadio Rommel Fernández, en Panamá, se disputará el partido de vuelta. Será el último escalón para llegar a Francia 2019.

Oct 17, 2018 | Deportes, Entrevistas

Teresa Romairone y Dante Cittadini.

Buenos Aires fue la anfitriona de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el evento que reúne atletas de 13 a 18 años, de distintas disciplinas de todos los países, del 6 al 18 de octubre. El deporte trajo buenas noticias y -a una jornada del cierre- la Argentina ya se llevó once medallas de oro, seis de plata y siete de bronce.

Ya lejos de la Villa Olímpica, más relajados y en tierra firme, Dante Cittadini y Teresa Romairone, ganadores de la presea dorada en vela el sábado último, almuerzan un asado y pasan la tarde a las orillas del río en San Isidro, junto a sus entrenadores Nicolás Schargorodsky y Nicolás Aragonés. Desde sus reposeras pueden ver el río calmo. Se respira felicidad y armonía en el grupo, la misma postal que vimos cuando ya campeones olímpicos, se tiraron al agua, se abrazaron y cayeron lágrimas de emoción.

Los dos jóvenes se iniciaron en la navegación desde pequeños, anduvieron por caminos separados, hasta que en febrero de este año se conformó la dupla. El equipo, compuesto por Dante como timonel y Teresa como tripulante, empezó a soñar con el oro cuando en julio ganó el Mundial juvenil de Corpus Christi, en Estados Unidos, y en agosto el Campeonato Europeo en el lago Di Como, Italia. Dante comparte su ciudad de origen con Nicolás Schargorodsky que, como él, comenzó sus primeros pasos en el agua en el Club Náutico San Pedro.

Después de trece regatas y superar un viento complicado, factor determinante para controlar la dinámica del barco, los jóvenes de 17 y 18 años se consagraron en la categoría Nacra 15 mixto, dejando la medalla de plata para los franceses y el bronce para los holandeses. Una semana atrás el joven sampedrino había sido el abanderado en la ceremonia inaugural de los Juegos y la adolescente de San Isidro había sido elegida para jurar la bandera. Ninguno imaginaba hasta dónde llegarían.

Un día de mucho calor y poco viento, bien distinto al clima de la última regata, acompaña a los cuatro deportistas sentados bajo una pérgola. Juntos repasan lo vivido en este último tiempo y destacan la importancia del trabajo colectivo para lograr buenos objetivos: “El logro de la medalla es cómo se consolidó el equipo, ya que el deporte en sí es muy individualista”, asegura el entrenador Nicolás Schargorodsky.

¿Cómo se vive el post medalla?

Teresa Romairone: como que todavía no caigo, pero estamos felices porque se cumplió lo que queríamos. Y esto de las entrevistas y notas es algo nuevo.

¿Por qué eligieron este deporte y no otro?

T: es un deporte que elegí de chica, arranqué a los diez años. Siempre me gustó navegar. Empecé en una colonia de verano y después me largué a competir.

Dante Cittadini: tengo 17, y empecé como a los cinco por mi hermano, dos años mayor que yo, en una colonia de verano del Club Naútico San Pedro. Yo quería hacer lo mismo que él.

¿Cómo hacen con el colegio?

T: terminé el colegio el año pasado y este año pospuse el arranque de la facultad para meterme en el proyecto olímpico, que implicaba muchos viajes y no me cerraba el calendario.

D: yo estoy haciéndolo de manera online, todavía me queda un año. Ahora justo estoy con un curso de matemáticas.

¿Cómo fue trabajar con los chicos?

Nicolás Schargorodsky: fue lindo. Yo venía trabajando con deportistas ya consagrados, que traen sus mañas, en cambio con los chicos nos vamos formando juntos. Es muy satisfactorio el trabajo así.

¿Pensaron desde un principio llegar adonde están ahora?

NS: el camino para llegar fue largo, teníamos solamente dos barcos y se hizo una pre-selección. Al principio eran treinta chicos, después quedaron diez y después cinco, hasta que quedaron Dante y Teresa.

¿Nunca habían trabajado juntos?

T: con Dante nos conocíamos de competir en la clase, pero nunca habíamos viajado juntos.

Nicolás Aragonés: yo creo que eso tuvo sus ventajas. A nosotros nos dio un poder para ir moldeando a los chicos. En muchos casos, como decía Nico, cuando te tocan deportistas consagrados a veces ellos son más mañosos, marcan la estrategia deportiva, es decir, cómo van a organizar su calendario. Acá nosotros les dijimos van a ir a este y a este otro campeonato, estos van a ser los entrenamientos. Los chicos van creciendo con este proceso, y nosotros los vamos guiando. Y fueron adaptándose al ritmo que nosotros les propusimos.

NS: lo que más reconocieron del logro de la medalla es cómo se consolidó el equipo, ya que el deporte en sí es muy individualista. El deportista cree que puede abarcar todo, ser su propio entrenador, organizar sus viajes, la planificación, pero en realidad todo depende siempre de un equipo para que funcione. Nosotros logramos consolidar un equipo y hacerlo funcionar. Necesitamos de mucha gente que aporte para conseguir estos resultados, hasta meteorólogos.

¿Y cómo se llevan como equipo?

T: como equipo nos llevamos muy bien, con Dante no nos peleamos nunca, todavía. Estamos conviviendo todos en la Villa desde el 2 de octubre.

NS: el jueves vamos al acto de cierre y el viernes ya desconcentramos.

¿Y cómo los ves para un futuro, otras olimpiadas por ejemplo?

NS: los vemos muy bien. Desde afuera, la gente experimentada como Santiago Lange y Cecilia Carranza (campeones olímpicos en Nacra 17 en Río de Janeiro 2016), también vieron su talento, al punto que se ofrecieron a entrenar con ellos.

NA.: los chicos son buenos deportistas. A diferencia de lo que se da en vela, donde los chicos generalmente navegan juntos en una categoría y van creciendo, acá fue distinto. Se hizo un proyecto interno, encontrando a los chicos por separado y viendo quien tiene más talento. Se pasó por distintas instancias hasta encontrar esta combinación, que tuvo muy buenos resultados.

¿Qué dificultades tuvieron que sortear con respecto al deporte?

NS: cualquiera que navegue te va a decir que es muy costoso. Y otro problema es la logística. Porque tenés que tener un barco para entrenar en tu ciudad o tu país y tenés que tener un barco para la competencia, por ejemplo, en Europa. Ahora las próximas olimpiadas son en Japón, tenés que tener un barco ahí. Los barcos los tenés que ir moviendo continuamente. La plata que te sale eso es un problema, sumado al equipo de profesionales que te tiene que acompañar.

NA: muchas veces los chicos quieren tener un sueño olímpico, y materializar ese sueño a veces es muy difícil. Uno no tiene interiorizado esos procesos. Tienen que tener un apoyo que les marque el camino.

¿Es un deporte muy practicado?

NS: el deporte no es tan popular como otros deportes de equipo, básquet, hockey, rugby, fútbol, pero tenés competencias todos los meses.

NA: todo depende del nivel. Si querés competir interclubes tenés muchas competencias. Hay chicos que navegan, pero cuando querés llevar eso a alto rendimiento se va acotando. Una cosa es practicar sábados y domingos con tu grupo de amigos, te divertís; otra cosa es alto rendimiento que implica más horas de navegación, mucho tiempo y ya lo hacés casi como un trabajo.

Debe llevar su tiempo…

NS: si realmente querés hacerlo bien tenés que dedicarte 100%, y eso implica hacer entrenamiento físico a la mañana, entrenamiento técnico en el río a la tarde y a la tardecita descansás. Te lleva todo el día.

NA: es mucho sacrificio, pero está buenísimo el resultado y la experiencia. Hay un montón de cosas, normales para su edad, que los chicos dejan de hacer.

NS: igual de todo el equipo olímpico que está becado por la Federación Argentina de Yachting, que serán unos 30 deportistas, el 90% es universitario. Tenés muchos viajes pero a la vez tenés un tiempo muerto y entonces algunos aprovechan eso para estudiar. Es doble sacrificio, por ahí la carrera en vez de hacerla en cinco años la hacen en ocho, pero se terminan recibiendo. Es un poco la cultura del deporte, nadie empieza a navegar con la ambición de ser olímpico, de ganar una medalla, sino que es un estilo de vida.

¿Cómo fue en tu caso?

NS: en mi caso arrancó como un hobby, después me gustó la parte de la competencia. En mi casa me decían “está todo muy lindo, pero estudiá igual”, entonces encontraba los tiempos muertos para estudiar. Se puede hacer las dos cosas, pero es el doble de sacrificio. Cuando empecé en San Pedro lo hice a los seis años, es la única actividad que tenemos ahí. O te quedás en tu casa o vas al club. Los deportes los comenzás de chiquito. A los 4,5 o 6 años.

En tu caso Teresa, ¿en tu familia ya practicaban el deporte?

T: no, en mi familia no. Empecé con mi hermano a la vez. Mi papá navegaba pero no se dedicaba a este deporte. Mis papás nos mandaron a la colonia y empecé a conocer el deporte ahí. Al principio no sabía ni qué era. Como era cerca de casa fuimos y con mi hermano pensamos que íbamos a remar, no queríamos saber nada. Y después nos enganchamos y mis papás vieron que nos gustaba y seguimos los dos.

Siempre tuvieron apoyo de la familia…

D: sí. Yo lloré un montón, porque al principio no teníamos nada. Había que comprar un barco, había que tener instrumentos para los campeonatos…

¿Tienen alguna beca?

NS: sí, ahora ellos están dentro del programa para deportistas “Jóvenes promesa” del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo –ENRD- y la Secretaría de Deportes de Nación, pero se corta este año. Igual con los resultados que consiguieron imagino que van a seguir en el programa de becas. Pero era solamente por el proyecto (Buenos Aires 2018), un año de beca. Los últimos meses fueron difíciles, con todos los viajes, el aumento del dólar, el presupuesto no alcanzaba, pero bueno, llegamos.

NA: a veces pagan tarde. Cualquier otro trabaja por el sueldo o por el desarrollo profesional, pero acá tenés un objetivo y un sueño, una medalla por la que podés llegar a postergar ciertas cuestiones.

NS: hay mucha pasión de por medio.

NA: es muy gratificante, que los chicos consigan las medallas, a nosotros como entrenadores es algo que nos queda para toda la vida.

¿Habían tenido otros deportistas que llegaran tan lejos?

NS: yo entrené a Cecilia Carranza, campeona mundial, pero ésto tiene un gustito especial porque los gestamos nosotros desde un principio.

NA: encima, en Argentina como sede, le da otro valor. Yo era deportista, ahora tengo 27 años, no hace mucho estaba en sus zapatos, y han tenido la suerte de tener muchos recursos a su disposición para poder llegar hasta acá. La pasión está.

NS: el camino es lo que importa, no los resultados. Yo creo que para los cuatro, o para cualquier deportista que se compromete, termina siendo lindo el proceso.

¿Cómo sigue la historia?

NA: siempre aparecen nuevos horizontes donde depositar toda la energía, nuevos proyectos. A mí particularmente, y creo que a los chicos les va a pasar, es que tenés un deber después de transmitir el conocimiento, transmitir tu experiencia, poder ayudar a chicos que tengan el sueño, poder ayudarlos a canalizar esos sueños y realizarlos. Eso es algo super gratificante, te devuelve toda la pasión que le ponés.

¿Y ustedes quieren seguir con el equipo?

T: sí, creo que sí, la verdad nunca lo hablamos. Terminamos de correr hace dos días.

D: ahora un poquito de descanso.

NA: vienen de mucho agite, el sueño no lo conformaron desde el principio, se fue dando. Fueron rotando parejas. Pero ahora si se sientan y se conforma un nuevo objetivo a corto o mediano plazo, podría ser algo diferente.

¿Qué proyectos tienen a futuro?

NS: intentar comprar un barco en la categoría olímpica que sigue, que es el Nacra 17 y empezar a entrenar con Santiago Lange y Cecilia Carranza que son los referentes y los que van a participar de Tokio 2020. Poder sumarse con ellos. Hay que sentarse, planificar, conseguir el barco, el apoyo, y entrenar. Ellos dos seguro vuelvan como equipo, los entrenadores nos ajustamos a lo que diga la Federación. Capaz nos toque de nuevo, o tenga la oportunidad otros.

Oct 3, 2018 | Deportes, Novedades

Entrenamiento de la selección argentina de dodgeball. Club Yupanqui. Villa Lugano.

La Selección Argentina de Dodgeball -deporte conocido popularmente como “el quemado”- competirá por primera vez en el mundial que se desarrollará en los Estados Unidos del 8 al 14 de este mes.

El torneo se disputará en el corazón de Los Ángeles, en LA Hangar Studios, y contará con la participación de los defensores del título en varones y mujeres, Malasia, junto con Hong Kong, Australia, China, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina e Italia.

Mientras tanto, en el barrio porteño de Villa Lugano y en pleno mediodía de domingo, el equipo albiceleste se entrena por última vez antes de viajar a su debut mundialista. Habitualmente practican en el patio de la parroquia Santa Teresita de Parque Chas, pero esta vez lo hacen en una cancha de parquet –superficie sobre la que se jugará el mundial– del club Yupanqui.

La Selección Argentina de Dodgeball -deporte conocido popularmente como “el quemado”- competirá por primera vez en el mundial que se desarrollará en los Estados Unidos del 8 al 14 de este mes.

Comienza el entrenamiento y las pelotas rojas empiezan a cruzarse de un lado a otro a gran velocidad. No solo entrena el combinado masculino, también están las chicas de la Selección femenina y otra decena de jugadores mixtos de edades variadas que lo juegan de manera recreativa. Todos se concentran, un segundo de distracción en este juego quema. Los cuerpos se contornean esquivando los lanzamientos del rival. Las zapatillas rechinan en cada movimiento. Los alcanzapelotas no tienen respiro, son seis pelotas que no paran de lanzarse. De a uno los jugadores son tocados por la pelota y al grito de “¡quemado!” deben retirarse. Hasta que un equipo logra quemar al otro por completo. Así gana un game. Se vuelven a colocar las seis pelotas en el medio de la cancha y todo vuelve a empezar.

El dodgeball cuenta con un reglamento oficial además de una federación y una asociación que lo regulan a nivel mundial. Se practica oficialmente en canchas de parquet de las dimensiones de una cancha de vóley con dos equipos conformados por seis jugadores cada uno. Durante dos tiempos de veinte minutos, deben intentar “quemar” a todos los contrarios –tocar con la pelota u obligarlos a salirse de los límites de la cancha–. Cada vez que esto sucede se gana un game. El equipo que obtiene la mayor cantidad de games gana el partido. En caso de empate se juega un último game conocido como “muerte súbita” que le otorga el triunfo definitivo.

Habitualmente practican en el patio de la parroquia Santa Teresita de Parque Chas, pero esta vez lo hacen en una cancha de parquet –superficie sobre la que se jugará el mundial– del club Yupanqui.

En su cita mundialista, el equipo argentino se enfrentará con las principales potencias del deporte como Canadá, Estados Unidos, Australia y Malasia. Tras la falta de financiamiento y sponsors que frustraron el viaje al mundial del año pasado, desde principios de año los miembros de la Federación Argentina de Dodgeball (FAD) organizaron peñas, torneos de truco y sorteos para recaudar fondos ante un contexto de escalada del dólar que incrementaba mes a mes los costos. Si bien la práctica del deporte no requiere de una inversión significativa, uno de los principales problemas que afrontan es la carencia de un espacio propio donde entrenar. Cuando comenzaron a mediados de 2015, los seleccionados se juntaban a jugar bajo el puente de Parque Chacabuco hasta que consiguieron el patio de la Parroquia Santa Teresita.

“Para nosotros es todo un desafío ya que mientras países como Estados Unidos y Canadá invierten en el deporte y cuentan con cuatro mil jugadores en sus respectivas federaciones, de los cuales se hace una preselección de 70 para luego elegir a los 12 mejores, Argentina cuenta con unos 40 jugadores de los cuales quedaron 15 y sólo podrán viajar siete por falta de recursos económicos. Esto implica que sólo viajaremos con un suplente, lo cual marca un nivel de exigencia física y psicológica para los seis que estarán en cancha”, explica Nicolás Larrosa, jugador y entrenador del equipo argentino.

Cada jugador tiene una historia, pero el fuerte del equipo es la pasión.

Lo ideal es viajar con un mínimo de diez o doce jugadores, como lo hacen la mayoría, para permitir el recambio en un deporte que implica alto desgaste físico. “También hay otros factores como el hecho de viajar a otro país, para muchos por primera vez, el cambio horario, de alimentación y que se enfrentan con equipos que ya tienen varios mundiales encima. Lo que les transmitimos es que aprovechen la experiencia y que se tengan confianza porque contamos con buenos lanzadores y con ese hambre de jugar y representar a su país”, cuenta Emiliano Leiva, entrenador de la Selección femenina que se prepara con vistas al mundial del 2019 y colaborador también en el entrenamiento del equipo masculino.

La llegada al mundial es en realidad el resultado de un largo camino transitado por un grupo de jóvenes y del trabajo de difusión e integración que se desarrolla desde la FAD con el aporte de la Federación Mundial de Dodgeball (WDBF), presidida por el canadiense Dwane Wysynski. “Cuando me llega la propuesta de Beto Tavella, uno de los chicos que trabaja conmigo en la comisión del club de barrio Viejos Muchachos de Newell’s que presido, de desarrollar el dodgeball, un deporte que requiere solo de una cancha y seis pelotas, comenzamos a investigar y nos pusimos en contacto con la WDBF, la cual nos dio una mano enorme. Nos asesoraron y enviaron el reglamento en español que no conseguíamos y varios kits de pelotas que no se fabrican en nuestro país. Hasta entonces practicamos con las Pulpito que son más duras y lastimaban a los chicos”, relata Diego Bértola, presidente de la FAD. “Compartimos desde un principio con la WDBF la visión de la práctica de este deporte como un espacio de integración e inclusión cuya principal regla es la honestidad deportiva. Eso es lo que tratamos de llevar a los barrios y a las escuelas cada vez que buscamos alcanzar a más jóvenes con este hermoso deporte”, agrega.

Cuando comenzaron a mediados de 2015, los seleccionados se juntaban a jugar bajo el puente de Parque Chacabuco hasta que consiguieron el patio de la Parroquia Santa Teresita.

Detrás de cada uno de los siete jugadores que representarán a nuestro país hay una historia diferente, pero ante la misma pregunta sobre cuál es el fuerte del equipo responden casi al unísono: la pasión. “Nuestro punto fuerte es la garra que ponemos en cada partido. Vamos a dar lo mejor, sabemos que jugamos con quíntuples campeones mundiales, pero la idea es disfrutar, vivir la experiencia y traérsela a nuestros compañeros”, expresa el capitán del equipo, Norberto “Beto” Tavella, de 28 años, nacido en Entre Ríos y uno de los pioneros en el dodgeball.

“A mis 37 años no me imaginé que representaría a mi país en un mundial. Hoy es una realidad y estamos muy motivados. Lo que me cautivó del deporte es su premisa de honestidad, ya que lo que prevalece en otras disciplinas suele ser sacar ventaja competitiva y eso no sucede en el dodgeball. Si el referí no ve que te quemaron, uno mismo sale de la cancha, lo tenemos incorporado”, reflexiona Diego Ciuffi, jugador de Villa Madero y profesor de educación física en el Colegio Ward de Ramos Mejía.

«La Federación Mundial de Dodgeball, nos asesoró y nos envió el reglamento en español que no conseguíamos y varios kits de pelotas que no se fabrican en nuestro país.”, relata Diego Bértola, presidente de la FAD.

“Viajar ya es algo muy importante. En 2017 no pudimos hacerlo pero no bajamos los brazos. Este año lo conseguimos y queremos ir a jugarles a todos de igual a igual y a ganar. No nos creemos menos que nadie”, afirma Larrosa, de 27 años, quien además de su doble rol de jugador y entrenador, es licenciado en Educación Física y productor de seguros los días de semana.

Ya en los Estados Unidos se encuentra Rodrigo Ruiz, o “el zurdo” para sus compañeros, referido por el entrenador como uno de los jugadores más completos con excelente agarre y lanzamiento con brazo izquierdo. Por otra parte, los hermanos Tamasi, Ezequiel y Leonardo, no dudan en transmitir esa misma fraternidad al resto del equipo. “La familia ayudó desde un principio, mi vieja organizó una peña en el club para juntar fondos. Es emocionante volver a jugar lo que practicábamos inocentemente en el colegio y viajar hoy a un mundial con la camiseta de Argentina es algo que nunca me hubiera imaginado”, asegura exultante Ezequiel, empleado administrativo de 25 años y estudiante de Turismo.

Argentina cuenta con unos 40 jugadores de los cuales quedaron 15 y sólo podrán viajar siete por falta de recursos económicos.

El integrante más joven del equipo, con 18 años, es Adrián Duarte. Vive en el barrio 1-11-14 y cursa su último año en el Instituto Parroquial Santa María Madre del Pueblo en Bajo Flores, al cual asiste en jornada completa. “Al principio mi vieja no quería que empezara a trabajar pero le dije que quería hacerlo para cumplir mi sueño de viajar al mundial. Somos cuatro hermanos y ella no me iba a poder ayudar, entonces lo entendió. Empecé a buscar por Internet algo en blanco pero fue difícil. Trabajé todo el verano como ayudante de costura en un taller ocho horas por día por cinco mil pesos mensuales. Entonces me surgió la posibilidad de agarrar el turno noche en un McDonald’s y así tener tiempo para ir al colegio y entrenar”, precisa Adrián. “A veces me toca trabajar hasta las tres de la madrugada. Pero cuando trabajo hasta las once, me levanto al otro día a las seis de la mañana y aprovecho para ir a correr y hacer trabajo físico en el parque que está cerca de casa. Después me baño y voy para el colegio” cuenta, con naturalidad, el sacrificio que realiza a diario para cumplir junto a sus compañeros el gran desafío que tienen por delante.

El integrante más joven del equipo, con 18 años, es Adrián Duarte. Vive en el barrio 1-11-14 y cursa su último año en el Instituto Parroquial Santa María Madre del Pueblo en Bajo Flores.

Jun 22, 2018 | Deportes, Te puede interesar

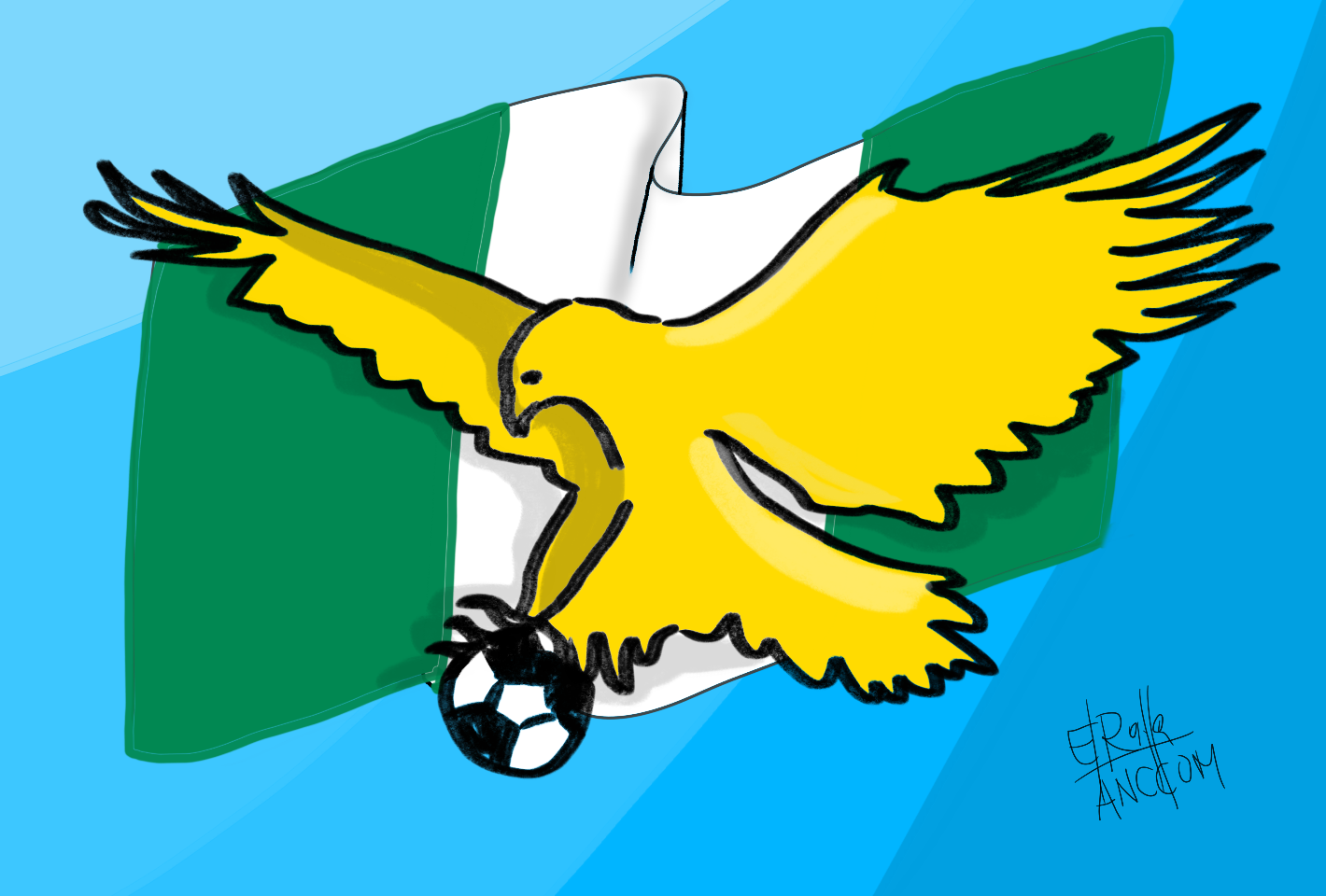

La selección del país más poblado de África se encuentra en Rusia 2018 y, para no perder la costumbre, comparte grupo con la Argentina. Si bien “las Águilas Doradas” vencieron a la Albiceleste 4 a 2 en el último amistoso que jugaron, ocho meses atrás, el historial en mundiales les es muy desfavorable: cuatro derrotas en cuatro partidos.

La selección del país más poblado de África se encuentra en Rusia 2018 y, para no perder la costumbre, comparte grupo con la Argentina. Si bien “las Águilas Doradas” vencieron a la Albiceleste 4 a 2 en el último amistoso que jugaron, ocho meses atrás, el historial en mundiales les es muy desfavorable: cuatro derrotas en cuatro partidos.

Nigeria ostenta la segunda mayor producción de películas a nivel mundial, sólo detrás de Bollywood y por delante de Hollywood. Nollywood fabrica entre mil y dos mil filmes anuales de bajo presupuesto y con restricciones gubernamentales. La palabra “prostituta” en un guión, por ejemplo, resulta motivo suficiente para que sea catalogados como para mayores de 18 años.

Surgida en los años 90 en medio de agudos conflictos sociales y políticos y una brutal violencia en las calles, esta factoría cinematográfica produce historias que reflejan la realidad del país. Se repiten los relatos sobre migración, identidad, la tensión entre tradición y modernidad y el exilio.

Unos 20 millones de nigerianos viven lejos de su tierra por causas diversas: desde escapar de una economía de subsistencia trazada por los militares –que gobiernan casi desde la independencia, en 1963–, hasta huir de la opresión contra la homosexualidad, ilegal en Nigeria, penada con latigazos y cárcel.

Las difíciles condiciones de existencia no son obstáculo para la reproducción: el país es el séptimo más poblado del mundo y tiene el mayor índice de nacimientos de gemelos. Sus 182 millones de habitantes lo sitúan como la economía más grande del continente, con un crecimiento estimado del 6% anual. Sin embargo, la clase trabajadora sigue siendo tan pobre como siempre.

Emeka Oparaugo Uche tiene 19 años y llegó hace casi un año a la Argentina. A diferencia de la mayoría de sus compatriotas que trabajan de vendedores ambulantes, tuvo, según él, “la suerte de venir para jugar al fútbol”. Ofunwa, como lo llaman sus amigos, juega en las inferiores de Talleres de Córdoba. Arribó junto a otros dos compañeros y uno ya se fue. “La vida que vivimos allá es muy dura”, y compara la situación de los pibes nigerianos con la infancia de Maradona: “Hay muchos chicos como él en mi país, sin ropa, sin comida”.

El delantero, que espera debutar pronto en la primera de “la T”, opina que “en Argentina hay mejores futbolistas pero que ellos se destacan en otros aspectos debido a la rudeza en la que se crían: “Somos muy fuertes y capaces de enfrentar cualquier situación”, asegura.

La explotación salta a la vista: pese a un “módico” 8,2% de desempleo, el 60% de la gente sobrevive con menos de un dólar al día y casi el 70% está debajo del nivel de pobreza. En el Delta del Níger –que representa el 8% del territorio nacional– las empresas petroleras y el gobierno hacen flamear la bandera del progreso, mientras los 30 millones de habitantes de la región padecen las consecuencias de vivir en una de las diez zonas más contaminadas del planeta.

Shell, Chevron, Eni, Texaco y Exxon Mobil ganan unos 140.000 millones de dólares anuales en Nigeria –un 80% del PBI– que se van a través de los gasoductos que desembocan en un puerto ubicado sobre el Atlántico, el mismo en el que hace un par de siglos drenaba la venta de negros al precio de un par de sandalias.

Rodolfo Zapata es argentino y desde 1998 recorre el mundo entrenando equipos. Pasó de dirigir juveniles en Nueva York a conducir en 2010 al Sunshine Stars de la liga de Nigeria. De allí a Sudáfrica, Botswana y actualmente radica en Kenya. “Mientras los argentinos competimos por tener la última camiseta de la Selección o los últimos botines de Messi, en Nigeria los niños juegan descalzos y en canchas sin pasto. De hecho me tocó ascender a un chico que nunca había usado botines y cuando se los puso le resultó una gran dificultad”, cuenta.

Luego de la victoria de Argentina ante Ecuador en las últimas eliminatorias, que nos dio el pasaje a la cita mundialista, muchos se burlaron de la presencia del “Brujo Manuel” junto al plantel de Sampaoli y a nadie le preocupa que no haya viajado a Rusia para dar una mano a Messi y compañía. Sin embargo, esto podría ser casi un problema de Estado en Nigeria y buena parte de África. “Todos los equipos y seleccionados tienen su brujo –explica Rolo–, es un integrante más del cuerpo técnico”. En más de un partido se han armado revuelos, con invasión de cancha incluida, al descubrirse a brujos que “hechizan” las redes del rival al tocarlas.

Más allá de las particularidades, Zapata sostiene que “sienten la misma pasión que los argentinos por el fútbol –el deporte nacional– y se emocionan de manera singular”. “En todos lados te exigen ganar y los técnicos sabemos de esa presión desde el primer momento”, afirma. Al igual que en Argentina, el fútbol es visto como “una oportunidad para hacer una diferencia económica”, mientras que en Estados Unidos, precisa Rolo, “toman el soccer para lograr una beca universitaria”.

“El fútbol, como en todo el continente, se mantiene principalmente por la venta de jugadores. Es muy competitivo, por eso no sorprende ver a muchos en las ligas europeas”, dice Zapata. La gente en Nigeria, donde se manejan unas 300 lenguas pero el inglés es el idioma oficial, se reúne frente a los televisores a ver los partidos de la Premier League.

Manchester United, Chelsea, Arsenal y Liverpool tienen millones de hinchas en el “Continente Negro” y la liga inglesa es la que más jugadores aportó a la última Copa de África. El 63,5% de los futbolistas que la disputaron juegan en clubes europeos y apenas cuatro de los 16 entrenadores son de origen local.

Félix Orode partió a los 16 años de Nigeria, tuvo un paso por España y a los 18 llegó a San Lorenzo de Almagro. Hoy, con 27 años, una esposa y dos hijos, cuenta que lo que más le costó fue “la adaptación al clima” y lo que más le gustó fueron “las comidas”.

Mate en mano, Félix dice que allá “hay una buena liga con buenos jugadores pero muy poca plata” para sostenerla. Compartir cancha con el Pipi Romagnoli lo hizo un cuervo fanático y hasta se dio el lujo de comprar un metro cuadrado para colaborar con la vuelta del Ciclón a Boedo.

De posición volante, Orode integra el plantel de Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, que milita en el Federal A. Dice que vive “más tranquilo y con menos locura de tránsito”, aunque guarda un grato recuerdo de Buenos Aires porque fue donde conoció a su pareja, con la que se puso de novio luego de un año de charlas con traductor mediante.

Hoy Félix habla casi como un argentino más y cuenta que no conoce a muchos nigerianos en el país pero que sí le gustaba “charlar con los senegaleses” que se cruzay venden chucherías. “A veces me cuesta estar bien económicamente –admite–, por eso hay que aprovechar los premios en el club”. Según él, el presidente Mauricio Macri “hace las cosas al revés” porque ve que “hay mucha gente pobre y cada vez más”.

Fanático de Messi, Orode mantiene la ilusión de algún día cruzarlo e intercambiar camisetas. Dice que, así como para su madre –a quien extraña “muchísimo”– “su ídolo es Maradona”, para los chicos de hoy lo es Messi, sin olvidar a “Okocha y Kanu que se volvieron muy grandes en Nigeria”.

El próximo martes 26 de junio a las 15, hora argentina, Orode tendrá “el corazón dividido”, pero como no es la primera vez que se enfrentan desde que está acá, ya tiene experiencia, y se ríe.

Por su parte, Ofunwa, que en poco tiempo más tendrá acento cordobés, desea mucha suerte a los dos equipos. “Cualquiera que gane estoy contento”, señala. Y Rolo Zapata, fiel a su ADN de DT, se anima a pronosticar que “esta vez será diferente debido a que Argentina va a llegar al tercer partido ya clasificada”.

Resta esperar que la predicción de Rolo se cumpla para no tener que apretar los dientes hasta último momento. (más…)

Jun 12, 2018 | Deportes, Novedades

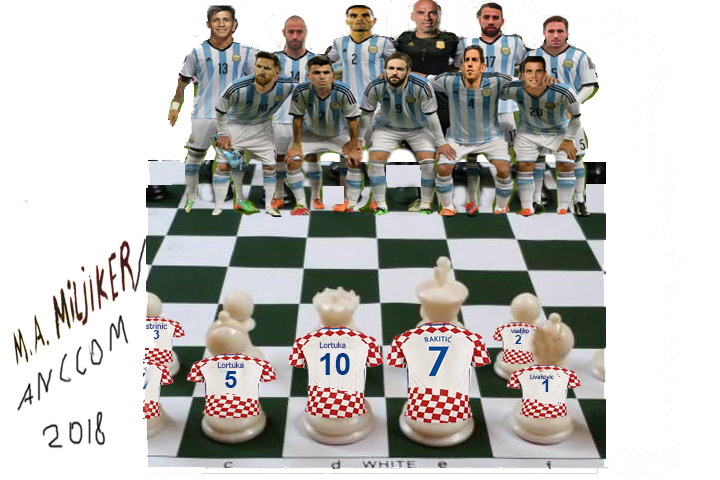

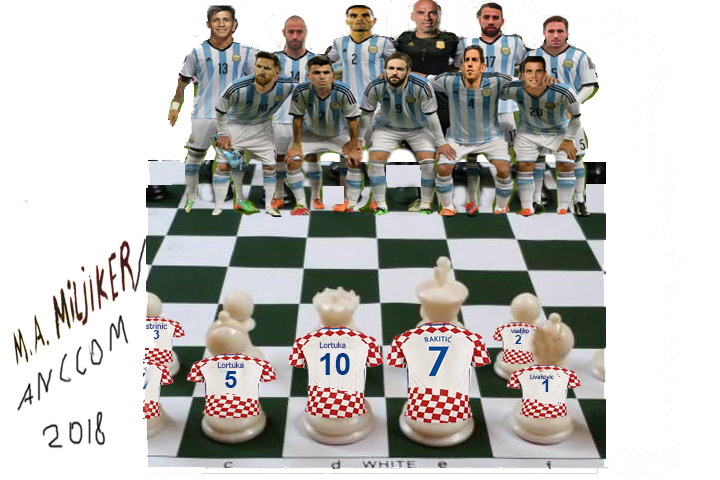

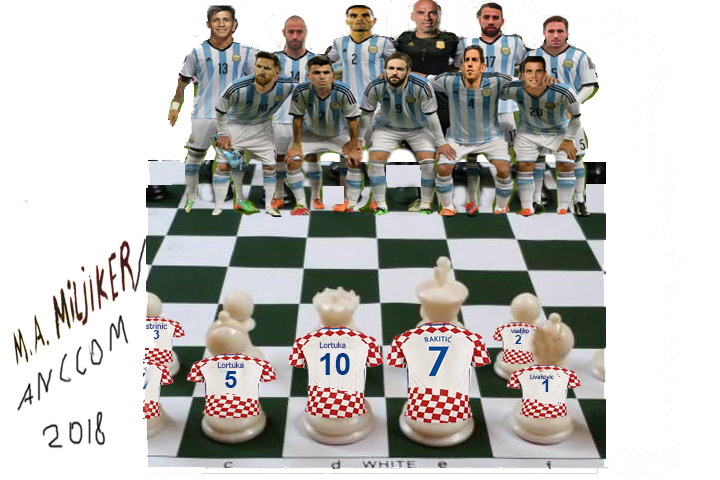

Los dos primeros rivales de la Selección Argentina, Islandia y Croacia, salieron del mismo grupo de las Eliminatorias europeas. Si Islandia es pequeña en términos territoriales, Croacia lo es aún más. Con una superficie de 56.594 km², cabe cinco veces y media en la provincia de Buenos Aires, tiene una población diez veces menor que nuestro país y un PBI per cápita apenas por debajo.

Como se independizó de Yugoslavia en 1991, su historial mundialista es corto. Sin embargo, en su debut en Francia 98 dio la sorpresa al vencer a Alemania y Holanda y quedarse con el tercer puesto con una original camiseta a cuadros que los más futboleros, seguramente, recuerdan.

Mariana Cámpera nació en Buenos Aires en 1979, es periodista y desde hace 15 años vive en Zagreb, la capital de Croacia. “La cultura croata es milenaria –cuenta–. Aún se conservan antiguos bailes y cantos y existe gran cantidad de conjuntos folklóricos. Mientras en Argentina pocos saben bailar un chamamé o un tango, acá la mayoría sabe, al menos, hacer unos pasos al ritmo de la música tradicional”. Con unas mil islas (aunque sólo 50 habitadas), en cada rincón del país se realizan continuamente eventos culturales de todo tipo. “La sociedad les da mucha importancia”, asegura.

En diálogo con ANCCOM, Mariana opina sobre la personalidad croata: “Son más fríos. Mientras nosotros nos saludamos con un beso, ellos te dan la mano al conocerte. Al principio me la pasaba dando besos ´a la fuerza´ pero después me acostumbré y ahora soy yo la que ofrezco mi mano en Argentina. Dentro de los círculos familiares se dan dos besos, uno en cada mejilla. Los abrazos acá son algo muy extraño”. Más allá de esto, según ella, “una vez que un croata te abrió la puerta de su corazón, es un amigo fiel y está dispuesto a hacerlo todo por vos”.

“¿Quién invita? ¿A quién le caemos? ¿Dónde lo miramos?”, preguntas habituales cuando juega la Argentina. Unas birras, un salamín o un queso son el pasaporte de entrada a la casa del que pone la tele, que puede ser un amigo o un desconocido, con vestir la albiceleste alcanza para ser bienvenido. “Con los croatas tenés que acordar el encuentro unos días antes y en general te encontrás en un bar, adonde es normal ir todos los días, ya sea a tomar café o, a la tarde-noche, cerveza. La gente casi no se visita en las casas”, dice Mariana y agrega: “Cuando juega la Selección hay que ir varias horas antes a los bares para conseguir mesa. La mayoría tiene televisor y ahí se siguen los partidos. Y cuando se juega algún campeonato se pueden ver los locales y sus terrazas decorados con banderas y mucho ambiente de hinchada”.

Mariana asegura no perderse ningún partido y estar siempre ahí alentando, pero es de las pocas: “En Croacia el fútbol es cosa de hombres aunque de a poco se ven más mujeres interesadas, pero no al nivel de Argentina”. El apego al bar puede estar dado por el horario de trabajo, de 7 a 15 usualmente. Esta jornada laboral, para Mariana, ayuda a “disfrutar más el día a día”. “Se vive a un ritmo más lento y tranquilo. A a la tarde es muy normal ver a los padres con los chicos en la plaza”, subraya.

“Argentina será el duelo más fácil”. La frase del técnico croata, en una entrevista a Sportske Novosti, resonó en todos los portales del mundo hace un par de meses. Sin embargo, sin recortar, pierde polémica: “Con Argentina no podemos buscar mucho. Entonces será el duelo más fácil, porque no tenemos nada que perder”. A pesar del favoritismo del equipo sudamericano, los europeos cuentan con grandes jugadores que disputan los torneos más importantes. Entre ellos, tres que dijeron presente en la última final de la Champions League: Luka Modrić y Mateo Kovačević, del Real Madrid, y Dejan Lovren, del Liverpool. Otro que fue campeón de la Europa League: Šime Vrsaljko, del Atlético de Madrid. Un campeón de “La Liga BBVA”, Ivan Rakitić, compañero de Messi en el Barcelona. Y un campeón de la Serie A italiana: Mario Mandžukić, coequiper de Higuaín y Dybala en la Juventus.

No obstante sus estrellas y su gran pasión por el fútbol, los croatas también se interesan por otros deportes. “Es un país de talentos deportivos –destaca Mariana– y tiene éxito en disciplinas que en Argentina ni se practican”. “Casi todos desde chicos entrenan fútbol, pero son pocos los que logran ingresar y jugar para clubes serios, por lo que en muchos casos se opta por otros deportes”. Tal es así que Croacia tiene campeones mundiales en tiro, remo, atletismo, lanzamiento de disco y waterpolo y en los últimos Juegos Olímpicos obtuvo 50 medallas en 11 disciplinas.

En la Argentina funcionan numerosas organizaciones de la colectividad croata: conjuntos corales, folclóricos, religiosos, educativos, culturales, políticos, comerciales. Una de ellas es “Bar Croata”, una radio rosarina creada en 2005. Su productor, Ivan Grbac, nació en la Argentina y ni conoce Croacia pero afirma que es “croata de corazón”. En la emisora hablan sobre la actualidad del país europeo, comparten información y llevan invitados de esas tierras.

“Si bien en Croacia, como en cualquier nación de Europa, no se considera al fútbol como salvación económica, se vive y funciona como acá, es todo muy parecido”, incluidos los “problemas con las hinchadas” y “de corrupción”, sostiene Ivan. Una curiosa diferencia es que allá “la gente no usa la indumentaria deportiva de su club o de la Selección en su vida cotidiana, como acá”. Ivan, junto a otro miembro fundador de Bar Croata, tiene un especial apego a estos artículos ya que ostenta una colección de “61 camisetas y aproximadamente 20 de otro tipo de indumentaria de la Selección croata”.

A Ivan, igual que a Mariana, no le resulta fácil determinar la preferencia por Argentina o por Croacia. Dice que cada vez que se enfrentaron “fueron momentos difíciles”. “Ambas selecciones tienen grandes individualidades –opina y se la juega–: de Argentina me gusta Lo Celso, es importante para esta etapa. Y de Croacia Ivan Perišić, que cada vez sorprende más”.

Mariana tiene su corazón dividido en dos (“es tan croata como argentino”), pero destaca el lado positivo: “Celebro los goles argentinos y los croatas. Tengo la ventaja de tener dos selecciones para hinchar en el Mundial”. Aunque, lo admite, eso implica “doble tristeza, doble incertidumbre, doble de nervios, ¡todo por dos!”. El 21 de junio estará con su “camiseta argentina y el gorro de cuadraditos rojo y blanco en la cabeza, o la camiseta croata y la bandera argentina al cuello”.

Cuentan que hacia el año 1660, los jinetes del Ejército croata utilizaban unos pañuelos negros en el cuello que dieron origen a la actual corvatta, derivado italiano de “croata”, que a los franceses les gustó y que la convirtieron en un símbolo de estatus social, y que hace tiempo un rey tomó como escudo nacional el tablero de ajedrez, luego de haberle ganado una partida a un duque veneciano para conseguir la libertad de su pueblo… Y cuentan que Sampaoli siempre recalca la necesidad del “amateurismo” en el jugador, que más allá de sus disposiciones tácticas apuesta a la libertad de decisión dentro el campo de juego, en rescate de las enseñanzas que deja pelotear en la calle. El próximo 21 de junio a las 15, ante tanto cuadro ajedrezado, habrá que ponerse el overol y patear el tablero.

La selección del país más poblado de África se encuentra en Rusia 2018 y, para no perder la costumbre, comparte grupo con la Argentina. Si bien “las Águilas Doradas” vencieron a la Albiceleste 4 a 2 en el último amistoso que jugaron, ocho meses atrás, el historial en mundiales les es muy desfavorable: cuatro derrotas en cuatro partidos.

La selección del país más poblado de África se encuentra en Rusia 2018 y, para no perder la costumbre, comparte grupo con la Argentina. Si bien “las Águilas Doradas” vencieron a la Albiceleste 4 a 2 en el último amistoso que jugaron, ocho meses atrás, el historial en mundiales les es muy desfavorable: cuatro derrotas en cuatro partidos.