Jul 16, 2021 | Comunidad, Novedades

A tan solo cinco cuadras del centro comercial de Wilde y de las casas más coquetas del barrio “Las Flores”, se encuentran los pasillos de Villa Azul. Aquel asentamiento que comparten el partido de Quilmes y Avellaneda y que el año pasado se hizo famoso en los medios por ser el primer barrio que las autoridades cerraban a causa del masivo contagio de covid 19.

El barrio popular de Villa Azul data de hace más de 40 años, y se emplaza entre los municipios de Avellaneda (una superficie de aproximadamente 1,5 hectáreas) y Quilmes (aproximadamente 10,7 hectáreas). Fue con la última dictadura cívico militar que se asentaron los primeros habitantes a los dos costados de la autopista Acceso Sudeste. Primero nació Villa Itatí, otro barrio emergente con más de 15 mil personas. Y del lado norte, Azul, quedando en una especie de pozo rodeado de terraplenes por el tránsito que lleva la autopista.

Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires (CeBPBA), realizado por la Dirección Provincial de Estadística (DPE), en noviembre de 2018, la población de Villa Itatí era de más de 15 mil personas que vivían en 4.950 hogares y Azul contaba con 3.128 personas que se encontraban en tan solo 800 viviendas. Lo que demostraba que Azul, a pesar de contar con menos población, tenía un grave problema de hacinamiento ya que parte de esos hogares eran de familias muy numerosas. Hoy, a tres años del relevamiento, esos números quedaron obsoletos, probablemente duplicando los habitantes, haciendo aún más grave el problema de hacinamiento, las desigualdades, pero ante todo la precariedad y la vulnerabilidad en la que cada familia le toca vivir en plena emergencia sanitaria.

Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires, en Villa Azul viven 3.128 personas, pero aseguran que la población creció geométricamente en la pandemia.

Villa Azul está dividida en varios sectores. Uno de los más conocidos es “La Toma», llamado así por las 52 casas que se habían empezado a construir en el plan de obra en marcha de viviendas y que el gobierno de Mauricio Macri paralizó. El sistema de construcción tenía paredes de planchas de telgopor, protegidas por mallas de alambre y cubiertas luego por cemento. Algunas llegaron hasta la parte del telgopor y el alambre, y ahí quedaron. Los últimos años, alrededor de 80 familias tomaron las viviendas a medio hacer y ahora viven allí en peores condiciones. Por allí se planea comenzar ahora la gran urbanización del barrio que pertenece al partido de Quilmes ya que del lado perteneciente al municipio de Avellaneda la situación es otra. Las familias ya pueden disfrutar de sus viviendas.

El agua potable, la luz, el gas, entre otros servicios básicos, para los vecinos de Azul no lo son y terminan convirtiéndose en anhelos o sueños a alcanzar para tener una mejor calidad de vida.

Valeria Biatto hace un año y medio vive en el barrio. Era de Villa Madero y se trasladó hacia Azul porque allí, en el sector de “La toma”, pudo comprar su casa donde vive con sus seis hijos. Valeria forma parte de una cooperativa que hoy, junto con Aysa, por fin, realiza las obras de agua potable. Además, se mostró contenta de pertenecer a este proyecto que mejorará la calidad de vida de ella y sus vecinos y que, además, significa un destello de luz luego de tantos años y gobiernos que no tuvieron la decisión política de hacerlo. “La gente está cansada de tanta promesa, ya no cree en nadie”, confiesa.

En el cercamiento del 2020 no pudo salir a trabajar, pero también afirma haberse sentido acompañada por parte del Estado “la municipalidad estuvo, no nos dejaron tirados. Mis hijos comieron todos los días, hasta pañales nos dejaron”.

Villa Azul se emplaza entre los municipios de Avellaneda (1,5 hectáreas) y Quilmes ( 10,7 hectáreas).

Andrea Arévalo más conocida en el barrio como Andy, hace 12 años vive en Villa Azul. Su infancia la vivió en Villa Itatí pero cuando formó pareja se mudó al otro lado del Acceso. Andrea vive con su pareja y sus cinco hijos, de entre diez y dos años. Andy contó a ANCCOM que el año pasado, en el cercamiento al barrio, ella y su familia se mantuvieron aislados porque su marido dio positivo de coronavirus pero que, sin embargo, a pesar de no poder salir, tuvieron mucha ayuda por parte del Municipio: desde alimentos hasta productos de limpieza e higiene y que a pesar de estar todos juntos, ella y sus nenes no presentaron síntomas. “La gente de Desarrollo del Municipio y los vecinos nos ayudaron mucho. Me sentí acompañada porque no en todos lados pasaba esto. Me llamaron todos los días para ver cómo estaban mis hijos”, afirmó.

Andrea vive en una de las casas que quedaron inconclusas y cuenta que espera con ansias que se concrete el plan de viviendas “Estamos viviendo muy precariamente, esperemos sea lo más rápido posible porque yo que tengo cinco chicos y uno de ellos tiene asma. Se sufre la humedad, sobre todo cuando llueve”. Andrea y su marido están desempleados hace diez años. Su único ingreso es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar. Su marido realiza changas de albañilería. Algo tan simple como comer, en Azul, a veces se vuelve complejo. Andrea tiene un comedor que recibe a muchas más familias desde que comenzó la pandemia: “Ahora hay más gente y eso no es de nuestro agrado porque si se suman más personas quiere decir que día a día hay más necesidad”.

Andrea se mudó a Azul porque la familia de su esposo era de allí, ella vivió mucho tiempo en lo de sus suegros y al enterarse que estaban tomando las casas que no fueron terminadas. “Vimos la oportunidad de tener algo propio”, comentó. A los 15 años tuvo a su primer hijo. “Fue muy duro, me la tuve que rebuscar y remar, igual que mi compañero. No tenemos lujos, pero a mis hijos no les falta nada. Comen, están vestidos, van a la escuela. Quiero que terminen sus estudios, como yo no lo pude hacer, la peleo por ellos”.

El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable.

Andrea destaca que fue a partir de la emergencia sanitaria que el municipio empezó a hacer obras y a mirar hacia el barrio. “A partir de la pandemia y del encierro hubo más acompañamiento. El Municipio empezó a meterse más y a ver que hay necesidad y está acompañando a la gente. Hay más obras y trabajo”, dice Andrea en referencia a las cooperativas que funcionan en el barrio.

Un poco más cerca a la calle principal Caviglia, se encuentra María Esther Di Santo, de 68 años, quien vivió la mitad de su vida en el barrio. Para Esther, lo único que hizo el tiempo fue empeorar la situación de Azul. “No veo ninguna mejoría en el barrio, prometieron que iban a hacer las calles y no las hicieron, prometieron el agua, las viviendas y todavía las estoy esperando”, lamentó.

En el aislamiento preventivo al barrio de 2020, a María Esther le tocó estar aislada por dar positivo de coronavirus. Y si bien recibió ayuda por parte del Estado, recalca que fueron tan solo esos días de movimiento y no hubo mucho más. “Mis hijos me ayudaban, me traían cosas. La Municipalidad traía mercadería, cosas de higiene, pero todo el año pasado, ahora nada”. María Esther, también vivía en “La Toma”, pero como allí las casas -que se encuentran en condiciones casi inhumanas- eran de planta alta y por padecer una artrosis severa, tuvo que trasladarse a la vivienda de su hijo a unas cuadras del lugar.

Nancy Rojas trabaja en la cooperativa Potenciar Trabajo y maneja el sector dos de Villa Azul. Realiza tareas de higiene y limpieza en el barrio. Se crió en ese sector para el que hoy trabaja y además ayuda, dando de comer a chicos que acuden a “Alma, corazón y vida”, el comedor que tiene a cargo. En tiempos de cuarentena, se montó al hombro el hambre de los pibes y realizó ollas populares para que las familias que quedaron sin trabajo, no se queden sin su plato de comida.

Nicolas Alejandro Portillo tiene 50 años y vivió toda su vida en Azul. Prácticamente desde que se formó el barrio. De familia numerosa. Se juntó cuando tenía 15 años y tuvo siete hijos. Es vendedor ambulante en los subtes y trenes y además trabaja asistiendo a los vecinos en la entrega de bolsones de mercadería. Nicolás con emoción en sus ojos, cuenta que los primeros años de formación de la Villa fueron duros y de mucha violencia. “Cuando tuve noción yo ya estaba en la calle. Mi vida era droga, alcohol y robo hasta que nació mi hija y pude conseguir trabajo. Fueron años difíciles en Villa Azul. “Hoy puedo caminar por todo el barrio, por los pasillos, pero fueron años de mucha violencia, tiros. Hoy sigue siendo zona roja pero antes era mucho peor”, contó.

El día que cerraron el barrio, Nicolás se encontraba en su casa y anticipando el posible cercamiento, junto a su esposa, habían comprado mercadería “por las dudas” y no le erró. No pudo salir a trabajar por más de un mes, pero, sin embargo, recalcó que “nunca le faltó nada” ya que también recibió ayuda por parte del Municipio. Nicolas ahora se encuentra vacunado con la primera dosis y se muestra feliz de no haberse contagiado, pero sobre todo en aquella experiencia del 2020 que, para todos los vecinos, no es tan solo un recuerdo, sino una advertencia a la continuidad de los cuidados sanitarios.

El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable. Desde ya algunos vecinos sintieron el acompañamiento del Municipio mucho más que otros, pero lo cierto es que en Azul reinan las necesidades de todo tipo hace años y se necesita un Estado mucho más presente, no solo que asista en momentos de urgencia, sino que tome la efectiva decisión política de transformar el barrio en un lugar habitable, mejor, donde Nancy y Andy no tengan que recibir a cientos de chicos con hambre. Donde no haya ningún pibe que tenga que acudir a un comedor, o se le inunde la casa. Donde sus padres puedan tener un trabajo y no tengan que esperar 10 años para obtenerlo. Donde las personas mayores como Esther puedan vivir una vejez tranquila y sin deficiencias o padecer lo que vivió Nicolas para tener su casa. Donde todos tengan un verdadero hogar.

Jun 23, 2021 | DDHH, Novedades

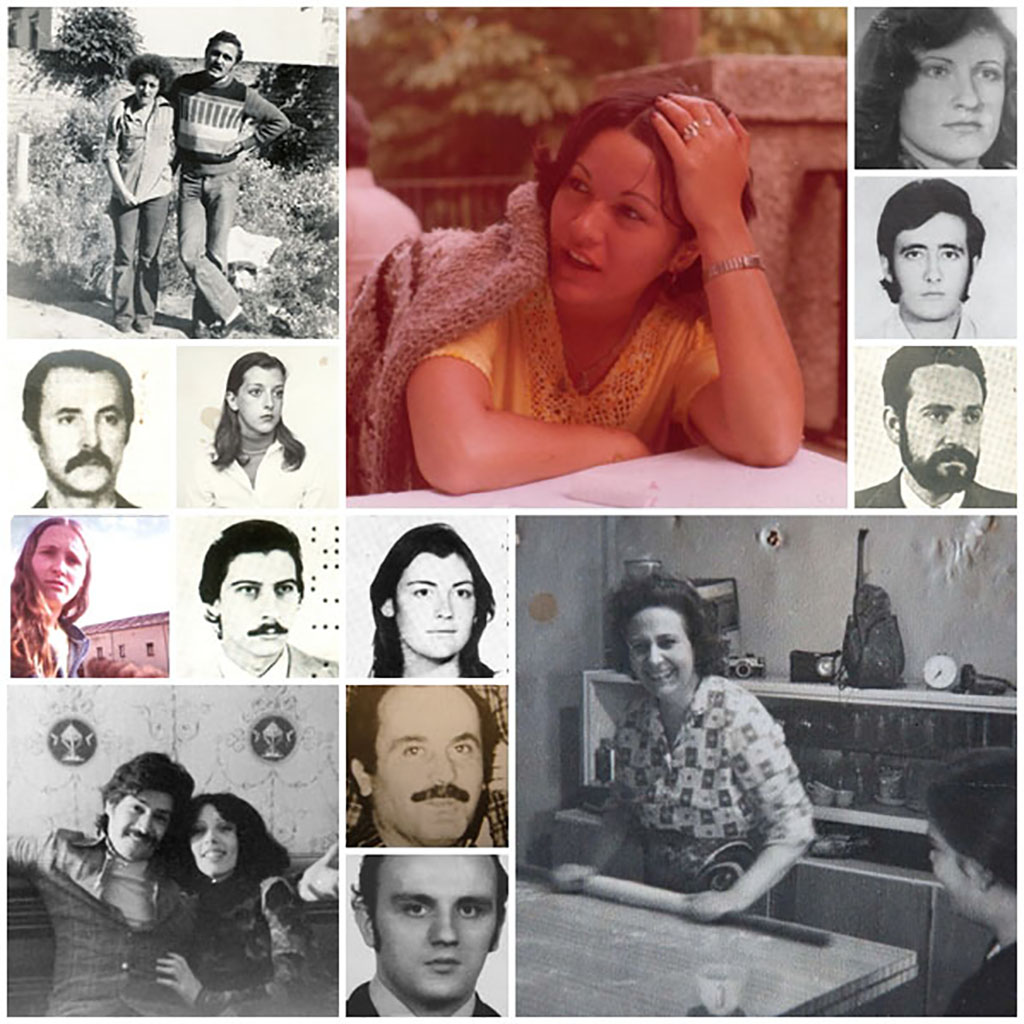

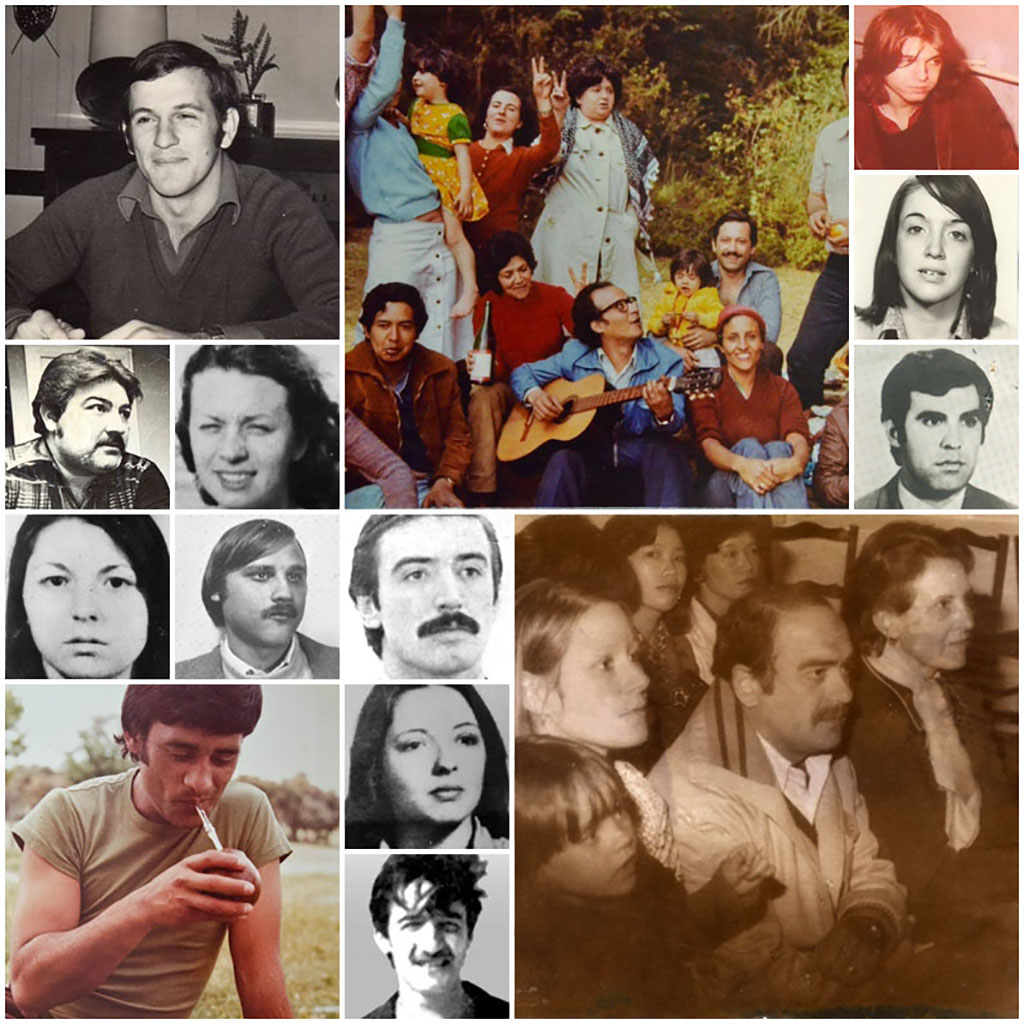

Miguel Santucho, hijo de Cristina Silvia Navajas y Julio César de Jesús Santucho -hermano del fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho- declaró por primera vez este martes, en una nueva audiencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los Pozos de Quilmes, Banfield y Lanús.

Miguel Santucho, hijo de Cristina Silvia Navajas y Julio César de Jesús Santucho -hermano del fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho- declaró por primera vez este martes, en una nueva audiencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los Pozos de Quilmes, Banfield y Lanús.

Miguel, quien busca un hermano o hermana nacido en cautiverio, contó que todos los hermanos de su padre sufrieron persecuciones por la activa militancia: Primero fue el asesinato de la compañera de “Robi” en la llamada Masacre de Trelew. A ello le siguieron el exilio de los mayores de los hermanos y el secuestro de sus tías.

Su padre es el décimo hijo de la familia Santucho. Desde chiquito se le había dado un destino religioso. De la escuela pupila hasta la decisión de tomar los hábitos. “Pero por suerte conoció a mi madre”, contó Miguel más conocido como “Tano Santucho”, mientras recordaba la historia de sus padres, quienes tuvieron a Camilo en 1973 y Miguel en 1975. Pero cuando Cristina fue secuestrada, estaba embarazada de dos meses.

Su madre estudió Sociología en la Universidad Católica Argentina donde conoció al que sería su compañero, Julio. Militó en Villa Fiorito y luego tuvo diversas responsabilidades. Al momento de su secuestro era docente de las escuelas de cuadros del PRT, enseñaba Historia de la Revolución Latinoamericana.

Miguel relata la noche del 13 de julio de 1976, cuando se llevan a su madre, a su tía Manuela Santucho y a otra compañera llamada Alicia D´ambra. Las tres mujeres se encontraban viviendo en un departamento de la familia Santucho en la calle Warnes, con sus hijos. Los represores dejaron a los tres bebés: el hijo mayor de Cristina, Camilo; Diego, el hijo de Manuela Santucho y Miguel, que entonces tenía tan solo nueve meses. Nélida Navajas, la abuela que luego se convertiría en el motor de la búsqueda fue quien los rescató. Cuando llegó al departamento donde estaba viviendo su hija, la puerta estaba forzada y ni bien entró escuchó los gritos de sus nietos. A pesar de ello, ningún vecino se había acercado al lugar. Fue en ese momento también, que entre las pertenencias de su hija encontró una carta que estaba por enviar a su yerno, en la que Cristina contaba que estaba embarazada.

“Nosotros sabemos que a Cristina se la había visto en Automotores Orletti, un centro clandestino de Floresta. Ahí se llevaron a las tres. Ser parte de la familia Santucho, las ponía en un lugar de ser pesadas y merecedoras de un trato especial en la tortura y tormentos”, declaró el “Tano” Santucho.

“Nosotros sabemos que a Cristina se la había visto en Automotores Orletti, un centro clandestino de Floresta. Ahí se llevaron a las tres. Ser parte de la familia Santucho, las ponía en un lugar de ser pesadas y merecedoras de un trato especial en la tortura y tormentos”, declaró el “Tano” Santucho.

«El día después de que mi tío Mario Robi Santucho es abatido en Villa Martelli, el 20 de julio de 1976, en el centro clandestino se hizo un festejo macabro, juntaron a todos los detenidos en el patio de Automotores Orletti, lo atan a mi tío Carlos a un arnés con cadena, de esos que sirven para levantar motores y sucesivamente lo sumergen en un tanque de agua, frente a la mirada de los detenidos, y obligan a mi tía Manuela a leer la noticia del diario donde se relataba el abatimiento de Mario», describió Miguel, quien supo de este hechos por varios sobrevivientes uruguayos que compartieron cautiverio con sus familiares.

Allí permanecieron hasta agosto de 1976, luego fueron trasladadas al centro clandestino Proto Banco. Alrededor del 28 de diciembre de 1976 nuevamente las trasladaron, pero esta vez, al Pozo de Banfield donde su mamá Cristina Navajas llegó con un embarazo muy avanzado. El 25 de abril de 1977 se realiza su traslado final.

Hay varias testimoniales de compañeros que vieron a su madre, pero la más significativa para Miguel fue aquella que cuenta que Cristina, tirada en el piso desnuda, confirma su identidad a una compañera que tenía a lado y le cuenta que está embarazada: “Soy Cristina Narvajas, militante del PRT, soy cuñada de Mario Roberto Santucho y estoy embarazada”. Miguel Santucho confiesa que por mucho tiempo ese testimonio representó para la voluntad y la necesidad de su madre de hacer llegar un mensaje a su familia: que la buscaran a ella y a su hijo. Pedido que su abuela Nélida honró hasta el final, según su nieto. “La buscó y presentó todos los habeas corpus hasta que se pudo incorporar a Abuelas y prácticamente se murió buscando a ella y a su nieto o nieta”.

Parte de las celdas en las instalaciones del Pozo de Banfield.

Julio Santucho desde el exilio se enteró de la desaparición de su hermana Manuela y de su compañera Cristina embarazada, y tras la noticia, se comunicó con el partido para que sus hijos pudieran salir del país y reencontrarse con él. “Dos militantes se hicieron pasar por pareja y nos sacaron del país. La mujer, Susana Fantino simuló por mucho tiempo ser nuestra madre y finalmente conoció y formó pareja con mi padre. Luego nació mi hermana Florencia. A ella le debo la infancia más feliz que pude haber vivido en esas circunstancias”.

En 1985, Miguel regresa por primera vez a la Argentina y ya con su abuela siendo secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo se entera que tenía un hermano o hermana nacida en cautiverio: “Por mucho tiempo estuve sin poder procesar esta información”, confesó Santucho.

“Santucho Vive” vio en una pintada en una manifestación estudiantil en 1992 cuando regresó por segunda vez a la Argentina. Este fue el detonante para “hacerse cargo de su historia”, dijo el sobrino del ex líder del PRT y decidió quedarse a vivir en Argentina. Con este regreso empezó a tener más contacto con sus primos paternos, su familia Santucho. En 1996 comenzó a militar activamente en H.I.J.O.S: “Desde ese lugar pude reconstruir no solo el cautiverio y leer testimoniales, sino también reencontrarme con compañeros y amigos de mi vieja”. En este tiempo, Miguel -junto a su primo Diego Genoud- recorrieron los centros clandestinos donde habían estado sus madres.

En este proceso, relató que en una oportunidad se acercó a Abuelas una joven que se pensó que podía ser la bebé de su madre nacida en cautiverio su hermana, pero luego del análisis de ADN la posibilidad se desestimó: «Viví la expectativa, la felicidad contenida de esperar el resultado, que finalmente dio negativo, pero me mostró la felicidad contenida que espero vivir cuando encuentre a mi hermano o hermana».

Nélida, abuela de Miguel, murió en 2012 y su nieto recuerda que una de sus últimas voluntades fue que sus restos se esparzan por el Río de La Plata, con la ilusión de volver a reencontrarse con su hija desaparecida, ya que una de las posibilidades es que haya sido tirada allí en el marco de los “vuelos de la muerte”. Además, prometió continuar el legado de su abuela: la búsqueda de su hermano o hermana.

Miguel confesó que el encuentro de un nieto o nieta apropiada le dejaba una sensación agridulce: “Me alegraba y a la vez me dejaba un sabor amargo al saber que no era el mío, es una sensación de sana envidia», reconoció el hijo de Cristina y Julio Santucho.

Finalmente, el «Tano» consideró injusto e inaceptable que los responsables de crímenes de lesa humanidad accedan a beneficios o a la libertad condicional: “Hasta que no aporten lo que saben no merecen acceder a ningún tipo de beneficio», reclamó y continuó: «Sé que ellos -en alusión a los 18 imputados- tienen la mayor parte de las respuestas que mi abuela, a lo largo de su vida y yo estuvimos buscando, espero se tengan en cuenta eso», reclamó.

Miguel habló con ANCCOM y contó que su declaración significaba un momento “fuerte, algo raro” ya que nunca había sentido la necesidad de declarar pero que “en la medida que iba avanzando mi militancia, mi búsqueda y compromiso con Abuelas de Plaza de Mayo sentí que ese momento iba madurando”. Entonces asegura: “Cuando me propusieron declarar, sentí que había que hacerlo”.

Para Santucho este testimonio representa una gran responsabilidad: “Realmente creo que pude aportar la voz de los hijos y hermanos y hermanas que estamos buscando y que en los juicios es difícil de conseguir”.

“Estoy contento y tranquilo, satisfecho de haber podido llegar a esta instancia y de haber aportado mi granito de arena en este proceso de memoria, verdad y justicia y espero que los juicios terminen con las condenas correspondientes y se haga justicia”, cerró el sobrino de Mario Roberto Santucho.

Jun 12, 2021 | DDHH

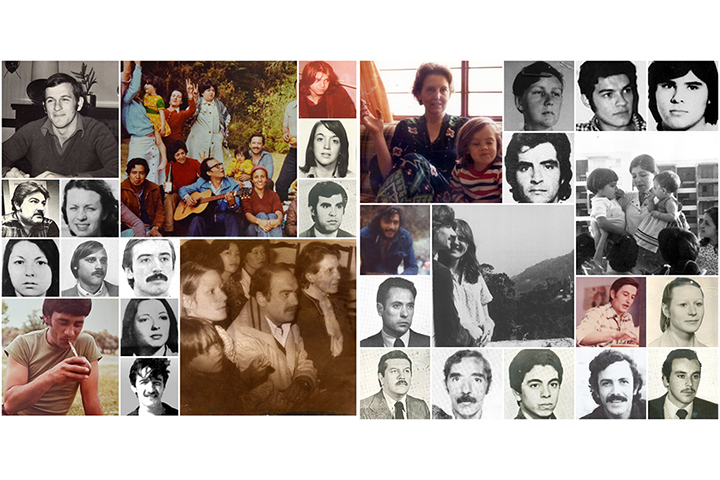

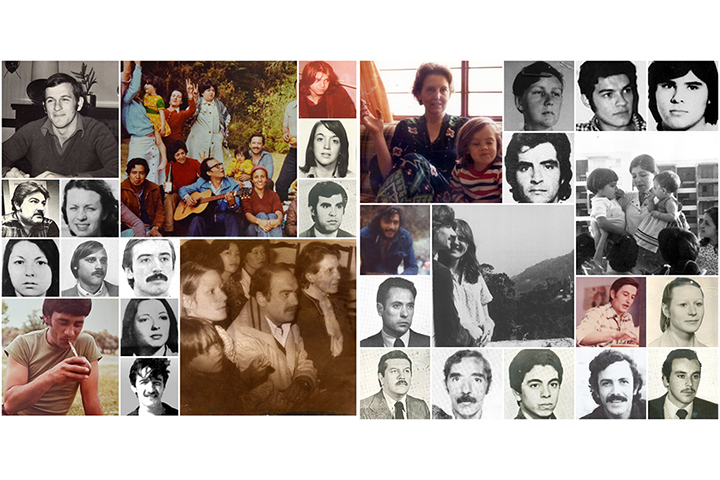

El jueves se realizó la última audiencia del juicio de lesa humanidad Contraofensiva Montonera. El gran momento había llegado para víctimas y familiares que hace 40 años esperaban justicia por los crímenes cometidos contra los militantes que regresaron al país para desestabilizar a la dictadura argentina. Nueve fueron los imputados que llegaron a este juicio acusados de secuestrar, torturar y asesinar a centenares de personas. Sin embargo, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, Carlos Blas Casuccio y Alberto Daniel Sotomayor, no llegaron a ser condenados por fallecer en el transcurso del proceso. Pero no correrían con la misma suerte los represores Eduardo Eleuterio Ascheri, Jorge Eligio Bano, Marcelo Cinto Courtaux, Roberto Dambrosi y Luis Ángel Firpo, que llegaron al final del debate.

La audiencia virtual arrancó puntual y movida. A horas del veredicto Hernán Corgiliano, abogado defensor de Jorge Apa -ex jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista»- había solicitado la suspensión del juicio con la polémica excusa de que su defendido presentaba un trastorno demencial neurodegenerativo y que les impedía su derecho a las palabras finales y a presenciar su sentencia. Una a una las querellas rechazaron la repentina solicitud de Apa. Lo vieron como un acto de “mala fe”.

“Está en juego mi libertad y la felicidad de mi familia, especialmente la de mis hijos y mis nietos”, dijo Marcelo Cinto Coartuz haciendo uso de sus últimas palabras. También Eduardo Eleuterio Ascheri quiso hablar: “Tengo que decir a la señora fiscal y a los querellantes que no han leído ni analizado mi legajo con la necesaria profundidad y claridad como lo amerita, y como lo hizo así mi defensor oficial”, se quejó y solicitó: “Excelentísimo tribunal confió plenamente que ustedes harán justicia”. Finalizadas las últimas palabras de los imputados que quisieron hablar, el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín encabezado por Esteban Rodríguez Eggers convocó al público y partes al veredicto para las 14 horas, mientras sobrevivientes y familiares seguían la transmisión. A través de las pantallas podían verse portarretratos que las familias llevaban consigo de sus hijos e hijas, de sus nietos, de sus hermanos y hermanos desaparecidos.

La sentencia

“Cadena perpetua por homicidio con alevosía” se escuchó para cada uno de los acusados y se leyeron todos los nombres de aquellos y aquellas que hoy faltan, aquellos que fueron brutalmente torturados y desaparecidos y sometidos a delitos de lesa humanidad.

En cuanto a Jorge Apa, se suspendió por diez días su juicio y se llamó a una junta médica urgente para verificar su estado físico, para poder así continuar con su juicio.

A más de 40 años de los hechos, Daniel Cabezas, sobreviviente de la Contraofensiva, habló con ANCCOM y afirmó que este veredicto no solo significó justicia para sus compañeros y compañeras asesinadas y desaparecidos, sino que también la reivindicación de la lucha. “Nosotros fuimos perseguidos, después fuimos acusados y criticados y con esta sentencia comienza el reconocimiento a nuestro derecho a resistir. Es una nueva etapa donde es necesario que se hable y que se discuta todo lo que se silenció y se tergiversó. De alguna manera, este veredicto ayuda mucho a conocer la verdad histórica”, expresó Cabezas, a quien además le sorprendió gratamente la exoneración de los genocidas.

Entre 1979 y 1980, Montoneros llevó a cabo la llamada Contraofensiva, un reagrupamiento de militantes exiliados que desde el exterior denunciaban lo que sucedía en Argentina y que regresaron al país para encabezar una campaña de resistencia contra la dictadura cívico-militar y generar apoyo social para que el terrorismo de Estado llegara a su fin.

Cabezas contó que los años de espera a la sentencia fueron muy intensos. Hijos e Hijas hermanos, hermanas de desaparecidos trabajaron mucho para poder juntar las pruebas y presentarlas en el tribunal de instrucción, ya que fue todo muy lento y complicado, y no los ayudaron ni trabajaron como debían: “Recayó mucho en nosotros y nosotras recolectar las pruebas”. Cabezas, además, comentó a ANCCOM que fueron años donde no sabían cómo la sociedad iba a tomar el juicio, ya que la Contraofensiva fue una acción de Montoneros muy criticada y estuvo presente todo el tiempo la Teoría de los Dos Demonios.

“Hoy, que pueda estar celebrando un veredicto donde se condena a jerarcas de Inteligencia por delitos de lesa humanidad, y haber sido querellante por mi familia, tiene un origen previo que es el trabajo de Abuelas (de Plaza de Mayo) en mi restitución”, expresó Guillermo Martin Amarilla Molfino, hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes de Montoneros secuestrados y desaparecidos en 1979. Guillermo nació durante el cautiverio de su madre en el Centro Clandestino que funcionó en Campo de Mayo, y recién pudo recuperar su identidad en 2009, gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que lo identificó.

El nieto restituido N° 98 afirmó que este veredicto significa “un gran desahogo, un gran alivio. Estamos felices”, expresó. Para él, al igual que Daniel, la sentencia superó sus expectativas, ya que sorprendió principalmente la revocación de domiciliarias para los genocidas, quienes deberán cumplir su condena en una cárcel común.

Guillermo Amarilla confesó que cuando llegó la pandemia se preguntaron cómo iba a seguir la causa, si ello la detendría y por cuánto tiempo. Pero gracias a la lucha y la insistencia de quienes seguían el juicio de cerca, se logró que la causa fuera transmitida de forma directa por la plataforma YouTube. “Se puede ver muchas veces el mismo testimonio y eso es muy rico. Esto hace que quede un archivo de conocimiento para nuestra historia y eso sobrepasa a la condena en sí”, explicó.

El veredicto del jueves fue histórico. Más de 250 testimonios pasaron por este juicio sacando a la luz hechos terribles, pero además haciendo presentes a quienes hoy no están. El juicio que se inició con la Causa Campo de Mayo y luego se separó en uno independiente, repasó desde el 9 de abril de 2019, los hechos ocurridos a las víctimas de la dictadura, en el marco de la Contraofensiva Montonera. Las pruebas eran claras. Siempre lo fueron, pero esta vez los genocidas no tuvieron escapatoria. Se hizo justicia.

Jun 3, 2021 | DDHH, Novedades

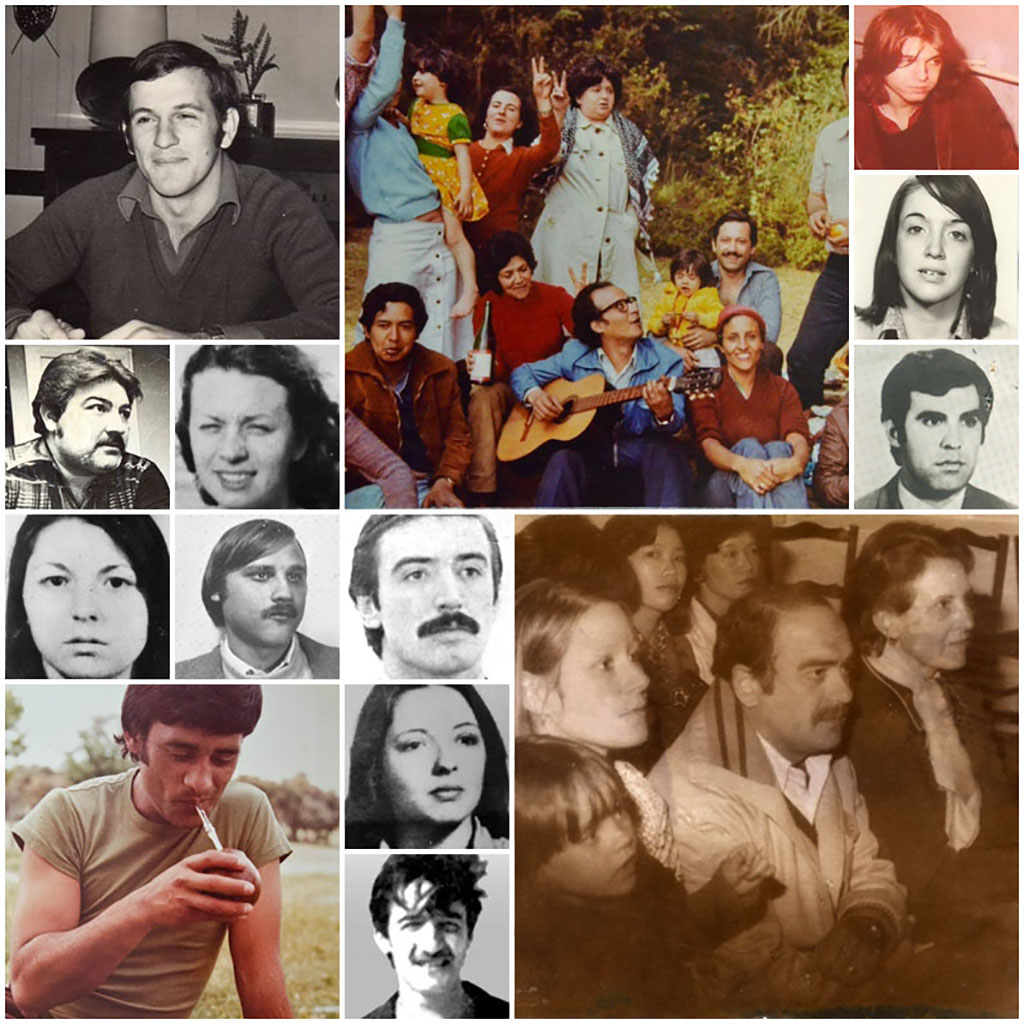

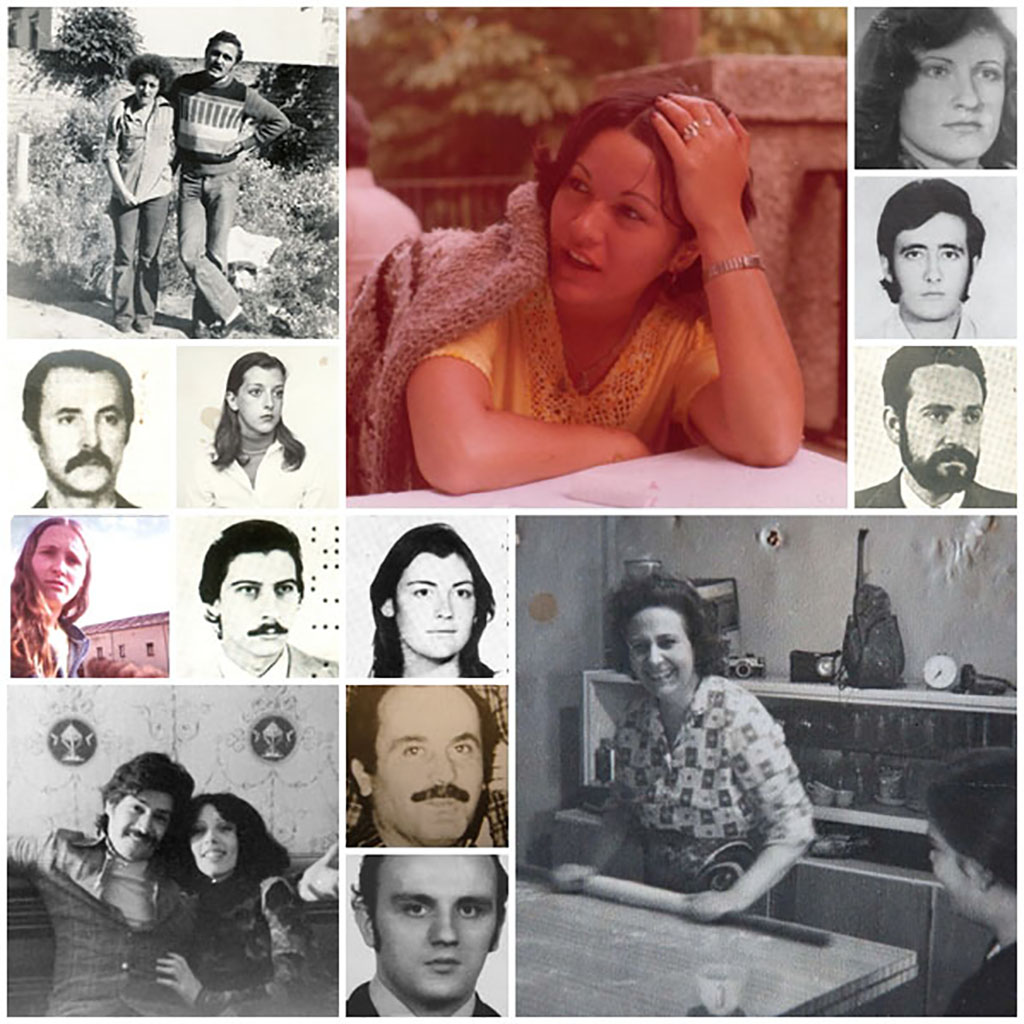

En una nueva audiencia virtual del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, a pesar de los intermitentes problemas de conexión, Diego Martin Ogando Montesano, hijo de los desaparecidos Stella Maris Montesano y Jorge Ogando logró declarar ante el Tribunal Federal N°1 de La Plata.

Martín, como alguna vez lo llamaron sus padres, no siempre fue Martín Ogando Montesano. Durante muchos años fue llamado solo Diego Berestycki, sin conocer su verdadera identidad. Quienes lo criaron no podían tener hijos, buscaron la manera de adoptar, pero no lo hicieron de forma legal: “A ellos le dieron el dato de una clínica en Wilde. Fueron ahí, se presentaron, llevaron dinero y me compraron”, contó el nieto restituido N° 118 por Abuelas de Plaza de Mayo. A Martín siempre le dijeron que no era hijo biológico de la pareja e incluso también que habían pagado por él: “Siempre crecí con esa verdad”, declaró y confesó que nunca quiso hacerse ninguna prueba para saber si era hijo de desaparecidos, ya que sabía que podía existir la posibilidad y tenía miedo que le dé positivo y quienes los criaron tuvieran algún problema con el Poder Judicial. “No me lo hubiese perdonado si hubiera pasado eso”, comenta y agrega que ellos no tenían ningún vínculo ni con militares ni con la policía. Eran simplemente dos civiles que querían tener un bebé y encontraron esa manera”.

A principios del 2015 sus padres de crianza fallecieron con muy pocos meses de diferencia. Fue entonces, cuando Martín se presentó en Abuelas de Plaza de Mayo con su partida de nacimiento, que estaba firmada por una partera de apellido Franicevich, que -Martin luego se enteraría- tenía vínculos con Antonio Jorge Bergés, médico de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Era aquel que se encargaba de “atender” a las embarazadas en cautiverio, y que fue condenado por delitos de lesa humanidad. Martín conoce muy poco de su nacimiento, pero lo que sabe se lo debe a testigos que presenciaron el trabajo de parto de su madre, Stella Maris Montesano, como Alicia Carminatti . A su mamá la llevaron vendada y esposada a dar a luz en la cocina del Pozo de Banfield, sin ningún tipo de higiene, arriba de una chapa. “Pasé dos días con ella y luego me llevaron. Le mintieron a mi mamá y le dijeron que me iban a llevar con su familia y así es como me sacaron de sus brazos”.

“Fue un antes y un después el 2015 en mi vida”, declaró Martín quien vive en Estados Unidos desde hace más de 20 años y por lo tanto aquel análisis genético para recuperar su identidad lo hizo desde el Consulado argentino en la ciudad de Miami. Pudo reconstruir su historia, la historia de su padre, Jorge Ogando, y su madre, y se enteró que tenía una abuela ansiosa por conocerlo.

“Conocer la verdad de uno reconforta. Sé que mi mamá tenía 27, era abogada y mi padre 29, trabajaba en el Banco Provincia. Cuando los militares entran a llevarse a mis padres y a mí, dejan en la cunita a mi hermana. Le avisaron a un vecino que dejaron sola a una bebé y la que se hace cargo de ella es mi abuela”, detalló Martín y continúa: “Para mí hoy es algo terrible no estar con ella, no haberla conocido. Mi hermana murió en 2011, se quitó la vida. Sé que entró en una depresión muy grande desde que empezó a querer saber de mis padres. Es algo que no puedo entender, al no poder estar con ella. Todo el mundo me dice que era un ángel, muy amiguera y que lo que más quería era encontrarse con su hermano. Hizo de todo para buscarme”, lamentó.

«Estos genocidas le arruinaron la vida a mi abuela, a mis padres, a mi y a mi hermana y a mis hijos», reflexiona Martín Montesano Ogando.

“Estos genocidas nos arruinaron. Arruinaron mínimo cuatro generaciones. Le arruinaron la vida a mi abuela, a mis padres, a mí y a mi hermana y a nuestros hijos, ya que hoy no puedo conocer a mis sobrinos por todo lo que pasó (..) Aprovecho para pedir cárcel común y efectiva para esta gente si es que se puede llamar gente, estos represores”, reclamó Martín.

“A mi abuela le llegó un anónomo de un militar y en esa carta estaba el nombre de mi mamá y papá e incluso sus números de documento y que habían sido enterrados en la estancia La Armonía de La Plata, pero es hasta el día de hoy que los forenses no pudieron encontrar ningún resto de mis padres y además es un lugar enorme y no dio detalles de dónde podrían estar”, concluyó Martín sobre la necesidad suya y de su Abuela de poder saber qué fue de sus padres.

Emilce Moler

En la madrugada del 17 de septiembre de 1976 hombres armados irrumpieron en la casa de Emilce Moler y la secuestraron. A partir de allí comenzó el horror. En ese momento Emilce era estudiante de 5º año secundario, del Colegio de Bellas Artes de la Plata y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Con 62 años Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices, ratificó una vez más su testimonio. Ya había declarado en distintas causas emblemáticas como la que condenó al genocida Miguel Echecolatz, donde recibió amenazas que le costó custodias policiales que aún debe mantener.

“Llegamos a un descampado, que con el tiempo supe que era el Pozo de Arana. Las circunstancias, las torturas aberrantes que recibí en ese lugar que yo llamo el infierno, donde uno perdía la identidad, donde uno dejaba de ser persona y se convertía en una cosa a merced de otros y si los jueces me lo permiten, evitaría la descripción de todos los detalles de lo ocurrido en Arana, ya fue juzgado y comprobado en otros testimonios, las personas que vi y por lo que pasé”. El juez Ricardo Basilico accede a la petición de Emilce y ella prosigue con su relato.

“Estuve más de una semana en condiciones inhumanas y luego, el 23 de diciembre nos subieron a un camión donde estaba Claudia Falcone y María Clara Ciochini, con ellas compartimos la celda en Arana”. Emilce cuenta que en un momento el camión se detiene y hacen bajar a Falcone y Ceochini y ellos siguieron con el recorrido a lo que sería la Brigada de Quilmes. “Nunca iba a saber que en ese momento se estaba determinando la vida y la muerte”, declaró Emilce.

“Un subalterno le había avisado a mi padre que estaba detenida en la Brigada de Quilmes, y fue un momento muy emocionante. Le sorprendió el estado deplorable en el que estaba. Yo tenía la fantasía de que me iba a ir con él, pero me dijo que no, que mi vida dependía de (Héctor) Bides y de Etchecolatz”, su padre no sabía cuándo la volvería a ver.

Ya en Quilmes, Emilce pudo identificar la voz de Nilda Eloy, Nora Ungaro, Norma Andreu, Ana Teresa Diego, Ángela López Martin, profesora del Colegio Nacional, Marta Enríquez, entre otros.

Con tan solo 17 años, el 27 de enero de 1977, llegó a la cárcel de Villa Devoto. Allí le leyeron los cargos que le imputaban: tenencias de armas de guerra, tenencia de explosivos, asociación ilícita. “Con mi inocencia, lloraba y decía que no era cierto, pero nadie me escuchaba. Ahí fue que entré a Devoto. Me dejaron en una celda sola, hasta que al otro día me abrieron. Era el pabellón del piso 4 y al tiempo pude tener visitas de mi padre. Mi estadía en Devoto iba a ser larga”.

En Devoto siempre le traían malas noticias, habían matado a Ricardo Cuesta, el hermano de su novio de aquel momento, al tiempo a Daniel Mendiburo Elisabe, su primo directo. Su familia quedó destrozada.

Emilce cuenta que su padre la visitaba todo lo que podía, pero generalmente se le cerraban todas las puertas. Un día le avisó que un militar le iba a hacer una entrevista y así fue. “Cuando mi padre habló con él le dijo: ´Olvídese de su hija, su hija es irrecuperable para esta sociedad´”, una frase que siempre la marcó mucho, confesó Emilce.

“Devoto es un lugar donde se trataba de buscar la destrucción, nosotras buscábamos las maneras de sobrevivir y sobreponernos a ese lugar. Todo era para destruirnos. No sabía cuándo iba a salir, cumplí los 18, los 19, era ya casi un eterno, y un día inesperadamente me comunican que me daban la libertad vigilada”. Corría mayo de 1979. «Éramos jóvenes que creíamos en la política, nos oponíamos a la dictadura, creíamos en otro país que podíamos construir de otra manera, con mayor libertad», recordó.

Con los años Emilce formó una familia, formalizó con una nueva pareja, tuvo tres hijas y hoy ya tiene nietos. Se inclinó por las matemáticas y es una ferviente luchadora por los derechos humanos, pero nunca más pudo dedicarse al arte. “Cada vez que sentía los óleos no puedo parar de pensar en Alejandro, en el Loco, en Graciela Torrano, en Claudia Falcone, en Francisco Montes Montaner, en Cristóbal Mainer y tanto otros compañeros de Bellas Artes”, graficó la sobreviviente en alusión a los estudiantes secundarios que fueron desaparecidos aquella trágica noche.

“Son 36 años que vengo manteniendo la memoria, uno tenía que mirar para adelante, pero sin dejar de pensar en nuestro pasado y eso para los sobrevivientes fue una carga muy fuerte. Hicimos mucho para lograr las condenas sociales de los genocidas”, reconoció y reclamó que los genocidas solo hicieron una cosa muy bien: callar. “Por lo tanto nosotros no sabemos dónde están los cuerpos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, no sabemos dónde están los cuerpos de los chicos de La Noche de los Lápices, no sabemos dónde están los nietos que tenemos que recuperar y por eso seguimos hablando y testimoniando a pesar de hacerlo hace 36 años”.

“Los que vivimos el horror por dentro ya hicimos mucho, ya contamos mucho y les pido simplemente a la Justicia que haga lo suyo para construir una Argentina sin impunidad que nos permita olvidar un poco», finalizó Emilce.

May 19, 2021 | DDHH, Novedades

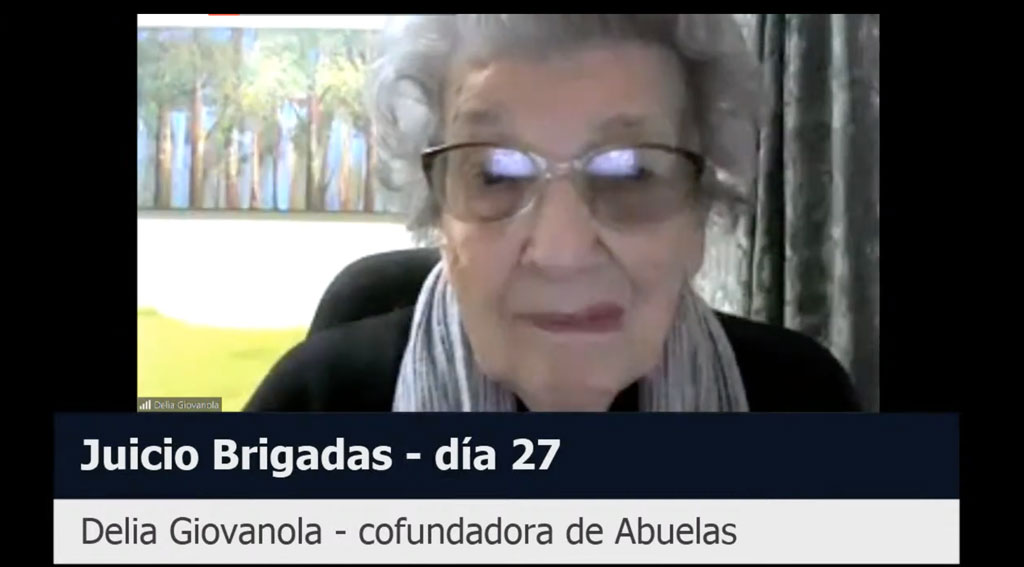

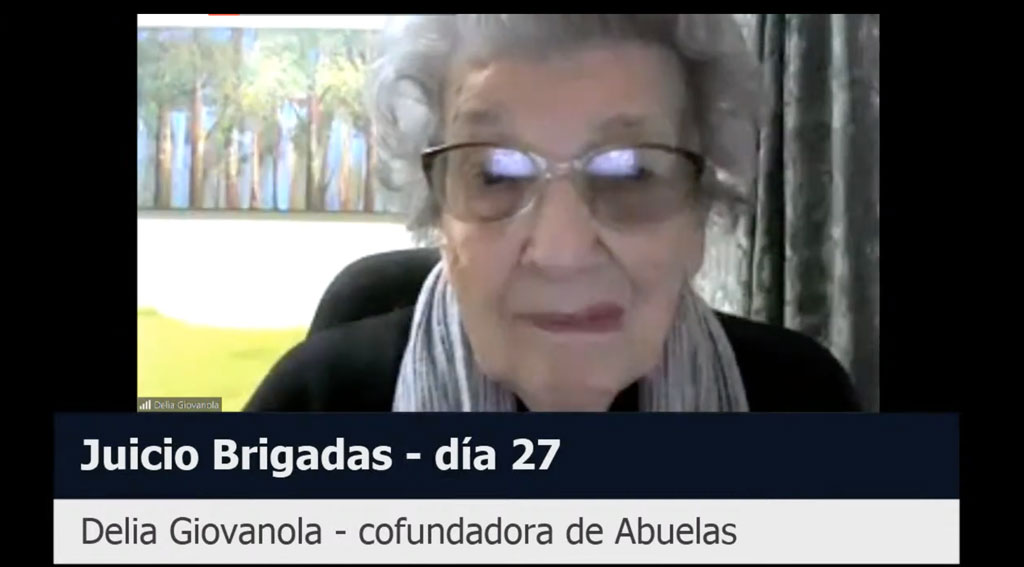

En una nueva audiencia por los crímenes cometidos en los Pozos de Banfield, Quilmes y Lanús, declaró Delia Giovanola, una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, madre de Jorge Ogando, suegra de Stella Maris Montesano, y abuela de Virginia y de Martín Ogando Montesano, nacido en cautiverio y restituido en 2015.

Delia, ya conectada al Zoom, esperó su momento para dar testimonio de los hechos, después de 45 años. Esta vez empezaron las preguntas por parte de las querellas: “¿Delia, un familiar tuyo fue desaparecido y/o víctima de la última dictadura militar?”, consultó la abogada de Abuelas, Carolina Villella. Ese fue el disparador para todo lo que se escucharía durante la extensa audiencia. Es que la vida de Delia cambió radicalmente desde la llegada de los militares al poder.

“Para comenzar, quisiera aclararles que en estos momentos me siento acompañada por mi nieta Virginia Ogando”, expresa Delia mientras muestra la foto de una joven hermosa, de cabello color oro y sonriente a cámara. Y continúa: “Virginia fue una víctima más de este genocidio. Está conmigo en todo momento. Estuvo conmigo por 35 años, acompañándome en todo lo que ocurrió desde el 16 de octubre del 1976, hasta que falleció como una víctima más del genocidio. Virginia está conmigo, está a mi lado”. El 14 de agosto de 2011, Virginia se quitó la vida en la ciudad de Mar del Plata.

“Cada vez que veía un chiquito rubio de ojos celestes, me preguntaba si no era mi nieto”, confiesa Delia.

Aquel 16 de octubre de 1976 secuestraron en La Plata al único hijo de Delia, Jorge Oscar Ogando, de 29 años, empleado del Banco Provincia. Ese día, también se llevaron a su compañera, Stella Maris Montesano, de 27 años. La joven se encontraba embarazada de ocho meses. Virginia, que en ese momento tenía tres años, quedó sola durmiendo en una cuna. “Cuando nació Virginia yo tenía 47 años y me convertí en abuela de la vida, pero cuando se llevaron a Jorge y a Stella me convertí en madre”, describe Delia. Desde ese entonces, Delia y Virginia caminaron juntas. Su nieta la acompañó siempre e incluso participó en la búsqueda de su hermano, aunque nunca volvió a hablar de su padre y de su madre. “Ahí empezó el calvario de Virginia, al bajar la cortina”, lamenta Delia, quien además cuenta que recién su nieta pudo hablar del tema cuando por sus propios medios, recién a los 18 años, inició la búsqueda de su hermano.

“Yo era una maestra de grado viviendo con su hijo, una persona común, con una familia, con una vida tranquila, serena, sin altibajos”, expresa Delia. Un 17 de octubre –un día después del secuestro- le sonó el teléfono. Era la hermana de Stella, comunicándole que “se llevaron a los chicos”. Delia no entendía y se encontraba trabajando como directora en una escuela de San Martín. “Pegué el grito, cómo, cuándo, dónde. No entendía nada y era ajena a lo que ocurría por esos años en la Ciudad de la Plata, una ciudad estudiantil, donde ya era común que desaparecieran personas, pero yo no me enteraba”, declara.

Delia recuerda a Jorge poco interesado en política. En cambio, a Stella sí la describe con una posición más formada, “por su carrera de abogada”, arriesga. La pareja era amiga de un matrimonio que participaba activamente en política y Jorge les prestaba la casa para realizar reuniones. De pronto, un día, Vigo -el compañero a quien prestaban su casa- desapareció. Stella le contó este incidente a Delia, pero por entonces, ella no le prestó importancia. Con el tiempo, Delia pudo “atar cabos”, pero confiesa que durante muchos años se olvidó de aquella escena.

Antes de viajar a La Plata, donde vivía su hijo, Delia, fue a lo de una amiga, cuyo esposo era militar. Creyó que allí encontraría alguna respuesta, alguna información del paradero de su hijo y su nuera, porque sabía que se los habían llevado gente del Ejército, pero no lo consiguió, y sin éxito continuó con la búsqueda por otros lados, pero nadie le daba información sobre dónde podían estar.

“Mamá no está, se fue a declarar”, respondía la pequeña Virginia cuando le preguntaban por sus padres. Tal vez la respuesta rápida y natural se debía a que la niña mamó la palabra tribunales, declarar, entre otros términos judiciales que se manejaban en su casa ya que su mamá era una joven abogada recién recibida que por esos años tenía sus primeros casos y el oficio la encontraba fuera de la casa. Pero los días pasaron, los años también y la ausencia empezó a notarse más y más.

“Cuando venían los guardias, las Madres nos agarrábamos instintivamente y empezábamos a caminar en silencio», recuerda.

Delia enviudó muy joven del padre de Jorge, pero volvió a casarse a los 43 años con Pablo Califano, quien también la acompañó en la crianza de la niña. “Para mi marido, Virginia era un regalo de la vida”, cuenta.

Un día, a Delia se le apareció una señora en la escuela donde trabajaba. A ella también le habían secuestrado a su único hijo. “Me pidió que la acompañe a Plaza de Mayo, donde había escuchado que se reunían las madres”. Delia creía que era la única a la que le habían llevado el hijo, pero no, había más madres. A pesar de ello, Delia no le dio importancia, se sentía desesperanzada, a quién iba a reclamarle “¿a los árboles, a la plaza?”, se preguntó entonces. Dejó pasar tiempo hasta que se decidió a ir. Allí conoció a Azucena Villaflor. “No nos conocíamos, pero teníamos algo que nos unía, nuestros hijos que se los habían llevado. Éramos un grupo muy chiquito, pero al jueves siguiente crecía porque se corría la voz”, recuerda y describe: “Cuando venían los guardias de la Casa Rosada, nos agarrábamos instintivamente y empezábamos a caminar en silencio, en contra de las agujas del reloj”. Al mes de sus rondas en la Plaza, aparecieron los cánticos y el apoyo de gremialistas con pancartas y distintas consignas.

“Si hay alguna madre o suegra de una embarazada, salga de la ronda”, le dijeron y allí Delia salió como y nació como Abuela, sin saber que sería parte de un nuevo grupo que buscaría incansablemente a los nietos y nietas. “A mí me parieron las madres. Yo salí como abuela de las rondas de las madres” y continúa “Éramos dos o tres. Pensábamos cómo buscar a un nieto. La misma duda que para buscar a un hijo teníamos con un nieto. No había un manual ni nada que enseñara a buscar a un nieto”. Juntas comenzaron a ir a orfanatos, casas cunas, guardería de bebés, a hospitales que tenían maternidad, pero sus hijas y nueras parían en cautiverio. Ni ellas, ni los nacimientos de sus hijos eran registrados. Nunca tuvieron noticias de nada. También presentaron habeas corpus, pero no tuvieron respuesta alguna: “Nos habremos equivocado muchísimas veces, pero como nadie nos decía que estábamos equivocadas, seguíamos buscando”, expresa Delia. El grupo fue creciendo rápidamente y en el camino de la búsqueda, se topaba con más y más abuelas, llegaron a ser doce en Buenos Aires. Empezaron a hacer ruido y reunirse ya como Abuelas Argentinas con Nietos Nacidos en Cautiverio. Había nacido Abuelas de Plaza De Mayo. “Las locas de la Plaza”, las bautizó la dictadura y los medios de comunicación, aquellas locas que se animaron a denunciar ante el mundo al terrorismo de Estado, el secuestro, la tortura y la desaparición; aquellas locas, que como dijo una vez Eduardo Galeano, serán siempre un ejemplo de salud mental, porque se negaron a olvidar en los tiempos de amnesia obligatoria.

En 1979, todavía en plena dictadura, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país y en esa fila interminable de madres que denunciaban sus casos, se encontraba una amiga de Delia. En la fila la llamó y le contó del nacimiento de su nieto. Se había enterado por Alicia Carminatti, sobreviviente del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, que “los chicos y chicas de La Noche de los lápices” habían compartido cautiverio con Stella Maris. Es allí que Delia tuvo las primeras noticias del nacimiento de su nieto. Le habían dicho que era igual que Virginia. “Cada vez que veía un chiquito rubio de ojos celestes, me preguntaba si no era mi nieto”, confiesa.

Virginia comenzó la búsqueda de su hermano en el programa de Franco Bagnato Gente que busca gente y si bien el caso tuvo mucha difusión, no pudo encontrarlo. Poco después entró a trabajar en el Banco Provincia, en el puesto de su padre. “Desde siempre Virginia supo que iba a ocupar el cargo de su papá y fue recibida con los brazos abiertos”, cuenta Delia quien nuevamente vuelve a mostrar la foto de su nieta a cámara y recuerda la búsqueda incesante de la joven. “Necesitaba a su hermano, no tenía a nadie, habían muerto sus otros abuelos, el único lazo que le quedaba era ese hermano que buscó siempre”. Con profunda emoción Delia recuerda que Virginia le había escrito ocho cartas a su hermano. Ocho donde clamaba por él.

“Yo era una maestra de grado, una persona común, con una familia, con una vida tranquila, serena, sin altibajos”, dijo Delia.

El Banco Provincia cambió la carátula del puesto de Jorge, de cesante por abandono de cargo pasó a desaparición forzosa y es a partir de allí que monta la búsqueda de su ex empleado. Fue la primera institución oficial que acompañó a Abuelas en la búsqueda de sus nietos. Stella, Jorge y Virginia buscan a Martin, decían los carteles de difusión del Banco que empapelaron la provincia. Delia guardaría por años esos afiches que en esta audiencia muestra con orgullo.

Delia llegó a recibir un anónimo de un militar arrepentido, allí se encontraban los nombres de quienes podían haber torturado y desaparecido a Stella y Jorge: Teniente Coronel Durand Sáenz, Capitán Diaz alias la víbora, Teniente Flecha, teniente. Chausi, Sargento Brovarone, Cabo primero Nieva, Sargento Donato García datos que se los dio el Sargento Primero Sorroza, el encargado de la secretaría del regimiento. Todos ellos eran los más destacados, según la carta y quienes conformaban el grupo de tareas de desapariciones.

El 5 de noviembre de 2015 Delia recibe el mejor llamado de su vida. Aquel día tenía que ir a un acto, pero le dicen que se suspendió y que vaya urgente a Abuelas. “Cuando llego estaba lleno de gente, pregunté qué pasa y nadie me dijo. Entonces me voy, pero me agarran y me dicen que encontraron a Martin”.

“Martin, Martin te encontré”, le dijo Delia en su primer contacto telefónico a su nieto. Delia recordó que con 89 años había corrido a su llamado. Después de 39 años, por fin había escuchado su voz por primera vez. Martin atinó a hacerle un aluvión de preguntas. “Quería que le cuente 39 años en una llamada”, recuerda Delia, pero ella tuvo que cortar para pronto volver a comunicarse. “Anda, después te llamo”, le dijo Martín, a lo que Delia le preguntó con temor: ¿Me vas a llamar de vuelta? “Y sí, si sos mi abuela”, respondió el joven. Martin Ogando Montesano fue el nieto restituido número 118 por Abuelas de Plaza de Mayo.

Delia continúa exigiendo memoria, verdad y justicia porque tras 45 años Jorge y Stella aún permanecen desaparecidos y sus verdugos nunca se arrepintieron ni aportaron datos. “Juicio y castigo porque no tenemos un lugar donde ir a llorar a nuestros hijos, a dónde llevarles una flor (…) La búsqueda de mi nieto, costó la vida de mi nieta. No merecen estar cumpliendo prisión domiciliaria quienes fueron artífices de todo el horror que se vivió en el país, por los 30 mil”, cierra con firmeza la cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo su declaración.