Jun 26, 2019 | Novedades, Vidas políticas

Invitaciones a tomar un café, posibilidades de establecer un Plan V, chancletazos, anuncios sorpresivos, amenaza de colectoras, ofertas, contraofertas y expectativa hasta el último segundo fueron las múltiples escenas que signaron el cierre de listas frente a las PASO. No obstante, y a pesar de tanto trasiego, ayer se presentaron proyectos para suspenderlas. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto suceda?

Desde hace semanas, los argentinos no hablamos de otra cosa. El anuncio de Cristina Fernández como vicepresidenta, los numerosos vaivenes de Sergio Massa, el cambio de frente de Miguel Ángel Pichetto, la evaporación de la UCR y los análisis post cierre de fórmulas han marcado los debates en los medios y en las mesas. Se habla de ganadores y perdedores: que la Cámpora con Máximo Kirchner a la cabeza monopolizó la lista, que Elisa Carrió logró engrosar su bloque, que Miguel Pichetto perdió al no poder incluir senadores, que Daniel Lipovetzky descendió a la provincia, que Matías Lammens ascendió a la política y que Margarita Stolbizer se evaneciò junto con Gabriela Michetti y Emilio Monzó. Ahora, el postre: la eliminación de las PASO. Para comprender todo este fenómeno ANCCOM dialogó con Nicolás Tereschuk, politólogo y Magister en Sociología Económica y Néstor Leone, sociólogo y periodista.

¿Siempre se genera tanto revuelo y espectacularización para confeccionar las alianzas? Nicolás Tereschuk considera que este cierre contrajo más debate y enunciaciones, porque, a diferencia de las dos últimas elecciones, esta vez las listas van unificadas: “En las elecciones de 2015 cada parte llevó su propia lista. Por ejemplo en Cambiemos, el radicalismo llevó una, la Coalición Cívica también y el PRO llevó otra, que después participaron de primarias y se fueron unificando. Pero esto hace que al momento de confeccionar las listas no hubiera tantos niveles de negociación como los que hubo estos días. Lo mismo el Frente de Todos. Porque el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria iban por un lado y el Frente Renovador iba por el otro. Entonces a la hora de conformar sus listas tenían menos grado de conflictividad. Ahora hay una serie de negociaciones que tiene que ver con cómo armar una sola lista. Y eso le pone más tensión a esa definición”. Y las candidaturas siguen teniendo un número limitado.

Tereschuck remarca lo que ya muchos habían notado. Las listas están en su mayoría unificadas, al menos en los principales cargos, como las fórmulas presidenciales o los precandidatos a Gobernador de Buenos Aires. No hay ningún candidato a presidente que vaya a internas en las primarias. Estas están reservadas para algunos cargos legislativos, de diputados, senadores nacionales o intendentes. Por ejemplo, el oficialismo las va a usar en Misiones y San Luis y el Frente de Todos en el Chaco.

¿Cuál es entonces el objetivo de la realización de las PASO si los ciudadanos casi no pueden incidir en las fórmulas de los partidos? Hay quienes las acusan de ser una gran encuesta nacional muy cara. Se estipula que el gasto de las primarias es de 4.300 millones de pesos, más del 40% del presupuesto total reservado para las tres instancias eleccionarias. De aquí deviene la idea de la suspensión. Néstor Leone, considera que la decisión de eliminar las primarias muestra un signo de debilidad del gobierno, así como también un cambio en las reglas de juego. “No me parece que garantice la seguridad jurídica de un proceso electoral cuando ya está en marcha la campaña. No solo cerraron las listas, sino que estamos a 46 días de votar. Es válido plantear la significación de las PASO como mecanismo para resolver candidaturas, pero me parece que no es el contexto estando ya en marcha el cronograma”. Para el analista, el anuncio de la suspensión es una jugada del oficialismo, impulsado por una marcada derrota en las provincias, para ganar tiempo con la ilusión de que la economía se recomponga y el dólar se estabilice.

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias se sancionaron en 2009, tras la aprobación de la Ley Electoral 26.571, con el objetivo, además de definir quién representará a cada partido, de establecer un piso mínimo de votos -el 1,5%- para que un candidato pueda validarse como tal en las elecciones nacionales. “Podemos pensar que los grandes partidos no tienen problema en eso, pero hay otros que sí”, explica Tereschuck. Y recuerda que más allá de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, Consenso Federal y el Frente de Izquierda, también se presentaron para presidenciales el Nuevo Más, el Frente Despertar, el Frente Nos, el Frente Patriota y el Partido Autonomista Nacional.

Para Néstor Leone, las PASO, en términos retrospectivos, contribuyeron a “ordenar la oferta electoral y a reducir la fragmentación política, que es una vieja deuda que tiene el sistema político argentino como herencia de la crisis de 2001”. Ejemplo de ello es la izquierda, espacio históricamente dividido, que desde 2009 se fue aglutinando para formar el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Lo mismo ocurrió, como ya se mencionó, con Cambiemos en 2015 y las tres fuerzas que lo integran.

Pero el escenario hoy es otro, las listas están unificadas y el país polarizado. “Antes del cierre de listas se planteaba una discusión: si la polarización iba a ser de hecho, o si la oferta iba a estar polarizada. Y me parece que sucedió esto último. La oferta se da en dos grandes bloques que concentran entre el 75% y el 80% de los votos”, explica el sociólogo, y agrega: “El sistema político argentino en los últimos años ha tenido dos bloques dominantes, dos minorías internas, que acaparan cada uno el 30 o 35% de los votos: el kirchnerismo y Cambiemos. Y después tenemos un voto lábil, votante independiente, indeciso, que es principalmente quien define las elecciones. Ese votante independiente me parece que en esta ocasión va a ser menor ya desde el arranque”.

La unificación de las listas está determinada por la reunificación propia de los partidos, particularmente del peronismo, que contempla la posibilidad de vencer a Mauricio Macri. Si fuera el triunfo de Macri fuera seguro, el peronismo estaría más dividido, considera Tereschuk. Y agrega: “El presidente Macri va a reelección y en general, por lo que uno ha visto en la historia de la Argentina, los presidentes que concurren a reelección han estado más fuerte que Macri. Estoy hablando del caso de Menem o de Cristina Fernández, pero también del paso de Kirchner a Cristina. En esos tres momentos los presidentes estaban más fuertes políticamente de lo que está Macri el día de hoy y eso les permitía incidir con más fuerza en el plano electoral. En general, cuando el presidente está fuerte, la oposición está más dividida o fragmentada. En este caso la oposición llega a este cierre de listas en un proceso de fortalecimiento y de unificación. El Frente de Todos fue a las últimas legislativas en tres boletas diferentes y ahora va unificado. Me parece que el presidente Macri tuvo poca incidencia en la posibilidad de dividir la oposición o fragmentarla como se había especulado desde hace tiempo”.

¿Es posible suspender las PASO? El proyecto difícilmente sea aprobado. El fiscal electoral ya anunció que las PASO deben cumplirse. No obstante, según coinciden los analistas, el debate en torno a su instrumentalidad se puede (y se debe) dar como sociedad, pero a futuro, no con las elecciones ya en marcha. La actual propuesta quizá sea un nuevo intento oficial de imponer un tema polémico en agenda para desviar la atención de la crisis económica.

¿Qué se debe esperar entonces de estas primarias? Lo que ya sabemos. Una campaña por demás polarizada. ¿Y cuál es el espacio que tienen en ella los frentes más pequeños? “Tienen el lugar que se da en la democracia. Por más que las elecciones tiendan a polarizarse, nunca hay dos fuerzas políticas solas y está bien que así sea, porque hay distintas opciones, matices y sectores en una sociedad. Y por supuesto que todos ellos ocupan un lugar”, termina Tereschuk. Así mismo, ante la posibilidad de una segunda vuelta, es clave su posicionamiento para arrastrar a sus votantes a otro candidato.

Las elecciones no están para nada definidas. Las encuestas solo demuestran incertidumbre y los próximos 46 días van a ser claves para el posicionamiento de los principales candidatos. ¿El gran triunfo? El de las mujeres, que ocupan el 50% de las candidaturas. “En un contexto donde el movimiento femenino cobra fuerza y plantea discusiones, reivindicaciones y derechos al interior de una sociedad, es necesario que exista una paridad real en donde se toman las verdaderas decisiones”, finaliza Leone.

Jun 14, 2019 | DDHH, Novedades

Javier Matías había sido secuestrado junto a su madre en las cercanías de la ESMA en diciembre de 1977.

La noticia se hizo esperar. El pasado lunes, las Abuelas anunciaron desde su cuenta oficial de Twitter una nueva restitución, la número 130. Pero no se daría a conocer al nieto sino hasta la conferencia de prensa, pautada para las trece horas de este jueves. Y si tres días de incertidumbre parecieron ser muchos para nosotros, cómo imaginar la espera de Roberto Mijalchuk, que aguardó durante cuarenta años un llamado telefónico que finalmente llegó en 2016.

La historia del nieto 130 está signada por la matemática, la búsqueda, los teléfonos y los abrazos. Javier Matías Darroux Mijalchuk siempre supo que sus padres eran desaparecidos, pero no tenía interés en comprobarlo. Él estaba conforme con su vida. Tardó treinta años en comprender su egoísmo, según mencionó en la conferencia, porque su identidad no sólo es importante para él, sino también para la familia que lo busca, que no sabe si está vivo, que sueña todos los días con abrazarlo y que, en este caso, estaba representada por su tío Roberto, siempre esperando al otro lado de la línea telefónica.

Roberto Mijalchuk es hermano de Elena Mijalchuk, la madre de Javier Matías, quien desapareció con su hijo, al igual que su marido Juan Manuel Darroux, en diciembre de 1977. «Yo mismo la llevé al lugar de la desaparición, en la calle La Pampa entre Lugones y Figueroa Alcorta», confesó luego Roberto a ANCCOM. Juan Manuel, su cuñado, había desaparecido días antes y a ella le había llegado una carta con la firma de su esposo diciendo que vaya a esa dirección. Desde entonces, con 19 años, Roberto busca a su hermana, quien además de tener a Javier Matías en los brazos, estaba embarazada de dos meses. Las esperanzas de encontrarla tanto a ella como a su cuñado fueron desapareciendo con el tiempo, explicó durante su intervención en la conferencia. Pero no así las de recuperar a Javier Matías. Es por ello que conservó siempre la misma línea telefónica. “La tenía mi hermana, la tenía mi cuñado y si mi sobrino estaba vivo seguramente se la habrían pasado”.

El nieto 130, Javier Matías, estuvo acompañado en la conferencia de prensa por sus dos tíos.

En octubre del 2016 la sede de Abuelas de Córdoba citó a Javier Matías para darle la noticia que ya todo su entorno imaginaba. Con un 99,9% de compatibilidad genética, era hijo de desaparecidos. Siempre intuyó, por irregularidades en la información de su nacimiento, que sus padres habían sido secuestrados en la dictadura. Tenía noción de que una señora lo había encontrado a tres cuadras de donde, se supo después, Roberto había dejado a Elena aquella tarde de diciembre de 1977. “Imaginate qué tuvieron que hacerle para que abandone a su hijo”, reflexiona Roberto con ANCCOM. “Para mí la información siempre implicó más dolor», termina. Desde entonces, una familia adoptó a su sobrino, lo crió y hasta lo acompañó este jueves en la conferencia.

En cuanto las Abuelas le comunicaron la noticia a Javier Matías, le dieron el número de su tío, que vivía en Caseros. A Roberto también le dieron el número de Javier Matías, pero le advirtieron que no era él quien debía llamar. Siempre se respetan los tiempos del nieto y se espera a que sea él quien inicie la comunicación. No fue este el caso. Javier Matías no se animaba y Roberto violó la regla. Marcó y llamó. «¿Hola, Javier?» Pero quien atendió no fue Javier Matías, sino Vanina Fasulo, su compañera.

Vanina y Javier Matías se conocieron cuando ella tenía 21 años y él 23 en la Facultad de Filosofía de Córdoba y desde entonces están juntos. Ella fue una de las primeras personas en insistirle que debía hacerse el examen de identidad. «Era una posibilidad y conocer los orígenes siempre está bueno. Encontrar la verdad es sanador», expresa a ANCCOM. Explica después por qué, si la restitución se produjo en 2016, recién ahora se hace público el caso: «La investigación sobre los padres está estancada, no hay datos. Es una cuestión de respeto». Justamente decidieron hacer la conferencia para difundir la situación, con la esperanza de que sirva para encontrar datos y compañeros de Elena y Juan Manuel, que puedan aportar anécdotas, vivencias, experiencias, «armar el rompecabezas», define Javier Matías casi al término de su exposición. Para Roberto, que está sentado a su lado y tomado fuerte de su mano, es un día de alegría, pero también de duelo. “Todavía tengo una hermana y un sobrino que, hasta donde pude llegar a averiguar, fue adormecida y tirada en un vuelo de la muerte en el Río Paraná, con el hermano de Javier en su vientre”., dijo. Javier Matías lo sabe muy bien, lo charlaron previamente y por ello expresa “la alegría es siempre parcial, porque el hecho de encontrarme a mí significa que nunca va a volver a ver a su hermana». Y sigue: «La restitución de mi identidad es, para mí, un homenaje a mis padres, una caricia en el alma, un símbolo de memoria, verdad y justicia. Es un abrazo con mi tío después de 41 años. Sí. Abuelas son abrazos». Abrazos que hoy ya suman 130. Cada uno significa una familia reencontrada, una identidad restituida, y una exhortación a no negociar la memoria, la verdad y la justicia.

Vanina Fasulo, la pareja de Javier Matías, fue quien lo impulsó a realizarse los análisis genéticos.

Tras el llamado de aquel octubre de 2016, Javier Matías y Roberto quedaron en encontrarse al siguiente viernes. “¿Sos vos Javi?” Fueron las únicas palabras que resonaron antes del abrazo que repetirían una y otra vez durante la conferencia. “Roberto nunca bajó los brazos”, mencionaba Javier Matías. A su lado, Roberto, como ilustrando lo que su sobrino acababa de expresar, tenía los brazos levantados, bien en alto aunque temblando, con las fotos de su hermana y su cuñado. Al mismo tiempo lloraba. Pero no era el único. Toda la sala también lo hacía. Y lo volvió a hacer cuando Roberto tomó la palabra. Todos menos Estela de Carlotto que, emocionada, sentada al lado de Javier Matías, sonreía.

Cuando no está tomando mates con su familia, Roberto enseña matemática en la universidad. Durante sus clases le explica a sus alumnos cómo calcular las variables X y Z. No obstante, lo que no todos saben, es que entre la X y la Z hay una Y. «Un desaparecido es un muerto que vuelve todos los días. No es alguien que, como dijo Videla, no está. No es ni X ni Z. Es la letra Y. Y Matías es la letra Y. Mati no era una incógnita. Era una incógnita en dónde lo abandonaron y qué hicieron con él». Pero ni en las matemáticas existe algo que las Abuelas no puedan. Tras varios años, despejaron la X, descartaron la Z y Matías apareció en la vida de Roberto. Para ya no irse nunca. Nunca más.

Roberto, el tío de de Javier, muestra las fotos de su hermana Elena Mijalchuk y su cuñado, Juan Manuel Darroux, aún desaparecidos.

Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades

Emiliano Hueravilo nació en la ESMA, es hijo de Oscar Lautaro Hueravilo y Mirta Mónica Alonso Blanco.

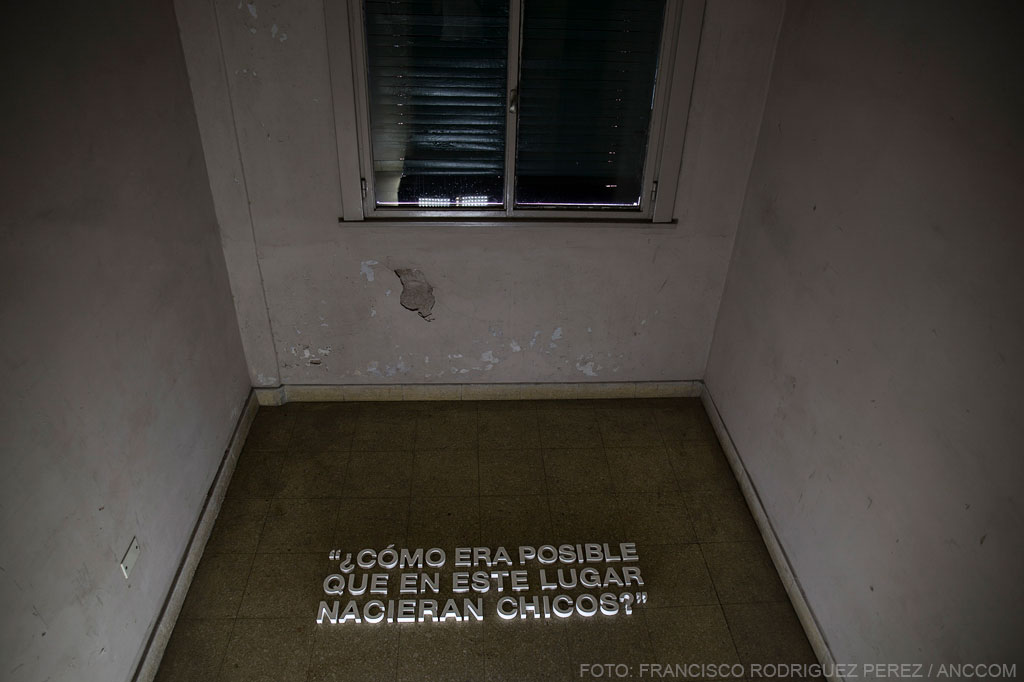

No es fácil definir qué es más impactante: si la historia que se proyecta y se narra en las paredes del hoy Museo Sitio de Memoria ESMA -ex Casino de Oficiales de la Armada- o la historia misma de esas paredes, que perciben hasta el día de la fecha marcas, golpes y rasguños de las 5.000 personas que estuvieron allí detenidas-desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar argentina. De entre las víctimas, Oscar Lautaro Hueravilo y Mirta Mónica Alonso Blanco dieron origen a un caso paradigmático. Ambos secuestrados la madrugada del 19 de mayo de 1977 son los padres de Emiliano Lautaro Hueravilo, el primer hijo de la ESMA, que 42 años después volvió a adentrarse en aquellas paredes para conducir una nueva recorrida por sus recovecos.

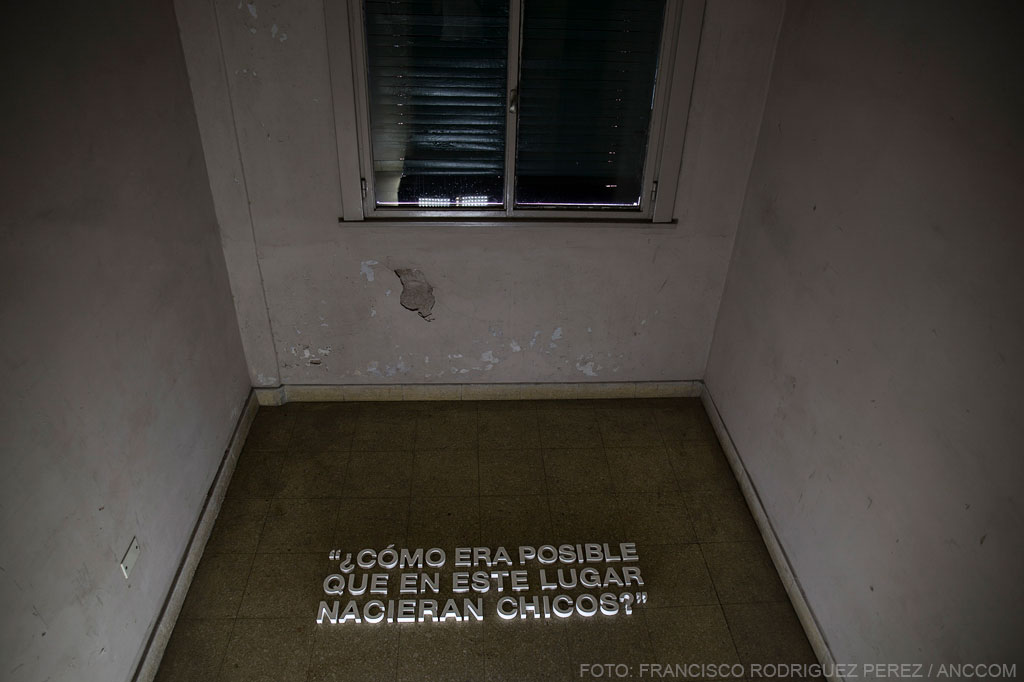

Usualmente, cualquier mención a la ESMA contrae significaciones que remiten a la muerte. El pasado sábado la directora del Museo, Alejandra Naftal, lo describió como “lugar en el que se puede comprobar que en la última dictadura militar se llevó a cabo un plan de exterminio, un genocidio, un plan sistemático de represión, tortura y muerte”. Siempre se asocia el lugar con la masacre, porque incluso era desde allí donde despegaban aquellos vuelos de la muerte, cuyo trágico final era el Río de la Plata. No obstante, el tercer piso del Casino fue también un lugar que dio vida, ya que funcionó como una maternidad clandestina. En este contexto, en una habitación de no más de tres metros cuadrados, nació Emiliano Lautaro Hueravilo, hijo de Oscar Hueravilo y Mirta Alonso, quien dio a luz engrillada y asistida por dos secuestradas más.

Todavía restan algunos minutos para las cinco de la tarde pero la fachada del Museo ya está repleta, con más de 200 personas que entre charlas y mates aguardan el comienzo de la visita. El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una recorrida abierta en compañía de algún invitado especial. En cuanto Emiliano Hueravilo toma el micrófono y comienza a dilucidar su historia, el clima de fin de semana soleado se apaga. Las respiraciones, cada vez más tensas, acompañan al sentimiento de Emiliano que, con ojos vidriados, recuerda a su madre, a su padre y por sobre todo a su abuela, Eliana Saavedra.

La visita de las cinco es una recorrida por la ExESMA que se realiza el último domingo de cada mes.

El caso de Emiliano se puede catalogar como el inicio de un plan sistemático de robo de niños y niñas, mencionaba Naftal durante la apertura de la recorrida, no sin recordar también que al día de hoy son muchos los niños -ya adultos- que todavía no han recuperado su identidad. Emiliano nació el 11 de agosto de 1977 (según documentos de la dictadura) y pasó los primeros veintidós días en compañía de su mamá. Nada se supo sobre el paradero de la criatura hasta cuatro meses después cuando, por alguna razón que también se desconoce, fue abandonado en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, la antigua Casa Cuna, y allí recuperado por sus abuelos.

Al hablar sobre sus padres, Emiliano lo hace en tiempo presente. “Mis viejos ´son´militantes”, expone al inicio de la recorrida. Al día de hoy, Oscar Hueravilo y Mirta Alonso continúan desaparecidos. De su madre menciona que tuvo la astucia en cuanto nació de hacerle una marca en la oreja izquierda, que lo acompaña hasta el día de hoy. “Era para reconocerme. Tenía la convicción de buscarme cuando saliera”, interpreta Emiliano. Pero jamás sucedió.

Un video en la entrada del Museo recuerda a su abuela, fallecida el pasado 17 de abril, y produce la primera caída masiva de lágrimas del público. “Este predio dice muchísimas cosas”, termina Hueravilo. “Hubo 30 mil, fue genocidio, hubo terrorismo de Estado” y los aplausos comenzaron a tronar.

Hoy Emiliano es médico, fundador de la agrupación HIJOS, director de Derechos Humanos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y padre de tres hijos. Lara, su hija mayor, lo acompañó el sábado durante la recorrida, así como también varios de sus compañeros del hospital, sus colegas de ATE e incluso sobrevivientes de la dictadura que habían estado secuestrados junto a sus padres. Es la segunda vez que vuelve al lugar en el que nació. La primera, en 2004, durante la recuperación de la ESMA, que hoy está postulado como Patrimonio de la Memoria de Unesco.

Mientras Emiliano contaba su historia, el silencio aturdía.

Otro de los protagonistas de la visita fue Osvaldo Barros, quien estuvo detenido y obligado a realizar trabajos forzosos desde enero de 1979 hasta febrero de 1980. Durante la recorrida por la planta baja, el altillo, “La Pecera”, “Capucha” y “Capuchita” fue describiendo vivencias y anécdotas que al día de hoy mantiene intactas en la memoria. “Este es el primer lugar donde los secuestrados veníamos a parar. Bajamos esa escalera, esos 10 escalones son inolvidables, los conté varias veces” mencionó al inicio de su alocución en El Sótano. Allí se encontraba también “La Huevera”, la sala de tortura, cuyo nombre recibe porque estaba recubierta con maples de cartón para aislar el sonido de los gritos. En el pasillo que conducía hacia los cuartos de “interrogatorio” un cartel se extendía de lado a lado. Su inscripción: “Avenida de la felicidad”.

“Todos tuvimos una etapa de capucha, grilletes, golpes y tortura”, recuerda Carlos Muñoz, otro sobreviviente y hoy trabajador del Espacio Memoria y Derechos Humanos. El valor de la identidad, actualmente característico de la lucha por las búsquedas y las restituciones, recibía otra connotación en aquel entonces. “A partir de que ingresabas acá perdías hasta tu identidad mínima”, menciona. Él fue el número 4261 y según afirma, hoy tiene la misión de darle voz a quienes no pudieron salir con vida.

La recorrida estuvo signada también por el deseo de justicia y la remitencia a los juicios. Los protagonistas insistieron en la importancia de acudir a las audiencias y presionar en las causas. Hoy, a varios de los condenados se les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria y algunos, incluso, fueron puestos en libertad, como el caso de “Pantera” Ferrari, menciona Osvaldo Barros. También estuvo presente la exigencia de preservación del lugar, que además es prueba judicial, pero también preservación de la memoria y la identidad.

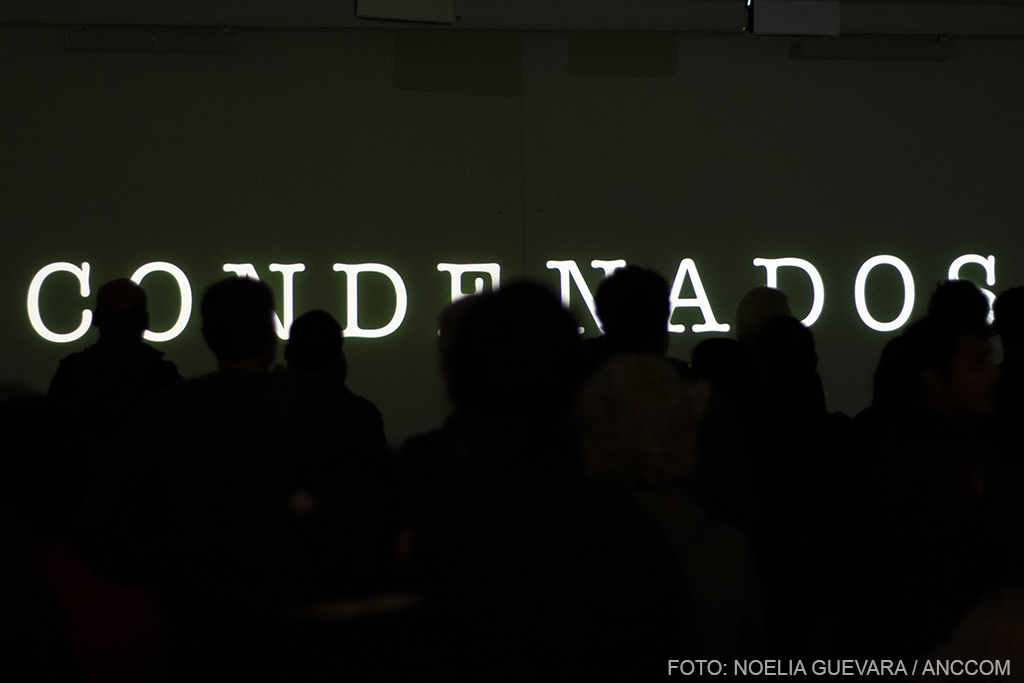

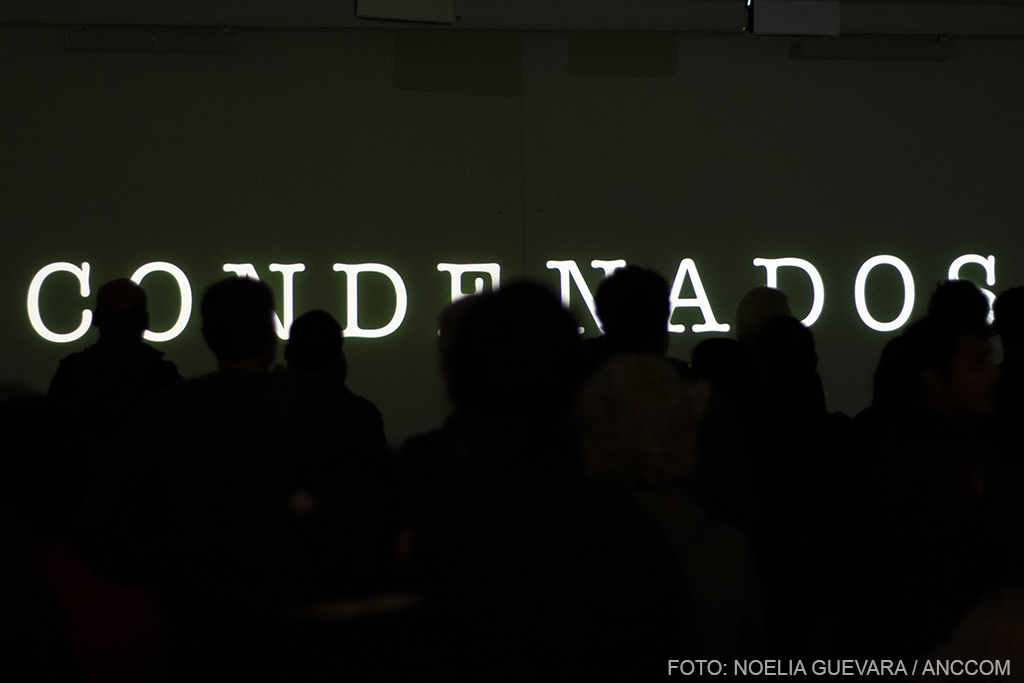

Tres horas después, la visita terminó en El Dorado, salón signado por una muestra visual sobre los condenados, al grito de “como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. La misma canción había sido entonada tan solo un día antes, en la marcha por la masacre de Monte que tuvo lugar en La Plata. Por última vez en el día, los aplausos volvieron a tronar.

May 30, 2019 | DDHH, Novedades

Existen solo cinco sitios en el mundo designados por la Unesco como Patrimonio de la Memoria de la Humanidad.

El Campo de Concentración y Exterminio de Auschwitz en Polonia, la cárcel donde apresaron a Mandela en Robben Island, el Memorial de la Paz por las bombas atómicas en Hiroshima, son algunos de los lugares que marcaron fuertemente la -trágica- historia de la humanidad y hoy están convertidos en símbolos por haber sido testigos de crímenes contra los derechos humanos. Transformados en emblemas que no merecen quedar en el olvido, han sido resignificados como insignias del Nunca Más.

Estos tres monumentos pertenecen al grupo de los cinco (sumados a La Isla de Gorée en Senegal y el Barrio del Puente Viejo en Bosnia y Herzegovina) que fueron ya declarados Patrimonio de la Memoria por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como Unesco. No obstante, hay un sexto lugar que está en tentativa de alcanzar la misma categoría de reconocimiento internacional: el Museo Sitio de Memoria ESMA.

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó durante la última dictadura militar como centro clandestino de detención, tortura y exterminio y también como espacio de trabajo esclavo, de maternidad clandestina y punto de partida de los vuelos de la muerte. Sus paredes, todavía testigo de las atrocidades allí cometidas, funcionan como testimonio de aquella época fatal de la historia argentina. Su núcleo operativo, el Casino de Oficiales, fue convertido hace cuatro años en el Museo Sitio de Memoria. El pasado viernes, en el acto por su cuarto aniversario se presentó formalmente su postulación ante la Unesco para ser reconocido como patrimonio histórico y mundial, proyecto que se viene formulando desde 2015, tal como lo recuerda Daniel Tarnopolsky, representante del directorio de organismos de Derechos Humanos de la ex Esma y en el Centro Internacional de Derechos Humanos de la Unesco.

Se espera que la decisión de la Unesco para el año 2021.

“En 2015 la propuesta entró en lo que se llama lista tentativa de la Unesco, que es una lista donde cada país incluye todas las propuestas que tienen para que ciertos lugares sean nombrados Patrimonios de la Humanidad; y a fines de 2016 la propuesta entró formalmente a la Unesco. Ahora tenemos que trabajar sobre el proyecto final, que lleva de dos a tres años, respondiendo a todos los postulados, que son muy específicos. Es una carpeta que incluye todo lo que es arquitectura, historia, todo lo que sucedió en el espacio desde su fundación hasta ahora -explica y agrega-. Una vez presentado o lo aceptan o lo rechazan. Raramente vuelve con indicaciones de cambio”, por lo que es de extrema vitalidad presentarlo según los parámetros, lo que demoraría, según estipula Tarnopolsky, hasta 2021.

En caso de aprobarse la propuesta, se nombraría al Museo Sitio de la Memoria Patrimonio de la Memoria y a todo el Ente público, es decir, a todo el Espacio de la ex ESMA, como área de protección. La propuesta tiene además un tinte de carácter regional. “La idea es que nosotros representemos a todo el sur de América Latina, es decir, a todos los países que fueron implicados en la Operación Cóndor”, afirma Daniel Tarnopolsky y los enumera: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Chile. Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, explica el por qué, en diálogo con ANCCOM: “Para ser patrimonio de la humanidad tiene que haber un lugar que cuente una historia determinada y esa historia tiene que tener ´valor universal excepcional´, es decir, que narre un hecho de valor universal, pero que sea excepcional en tanto único. En nuestro caso estamos presentando el lugar, la ESMA, un centro clandestino, y el valor universal, la práctica sistemática de desaparición forzada de personas”. Continúa Naftal aclarando que, en la Unesco, una vez que hay un lugar que representa un determinado concepto, ya no podrán ser declarados patrimonio otros espacios que representen lo mismo. Es entonces que la declaración del Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Memoria visibilizaría otros lugares de la región en donde se haya llevado adelante esta misma práctica. “Por eso tenemos que trabajar mucho, no solamente con los sitios de memoria de la Argentina, sino también con los sitios de memoria de estos países, con los que estamos empezando a conversar. No hay en este momento otro postulante que esté trabajando en un sentido similar al nuestro y eso es muy importante”, vuelve Tarnopolsky.

La propuesta tiene carácter regional:el sitio se convertiría en mojón de memoria de todos los crímenes realizados por las dictaduras latinoamericanas.

La Argentina es ejemplo y pionera en el camino recorrido bajo el halo de la Memoria, la Verdad y la Justicia, lo que posibilita que la ESMA pueda llegar a convertirse en ese símbolo, ese concepto, el de la desaparición forzada de personas, ya que, no solo es importante el lugar físico, sino también la historia presente entre los hechos que se narran y lo que hicieron posteriormente las sociedades con ese hecho. A su vez, existe un último punto clave a considerar por Unesco: el compromiso del Estado: que trascienda a los gobiernos y que los distintos sectores de la sociedad civil apoyen, sean partícipes y demuestren la pregnancia política, social y cultural del lugar.

Por otro lado, con el Museo Sitio de la Memoria declarado Patrimonio del Nunca Más, que es una categoría informal dentro de la de Patrimonio de la Memoria, el Estado argentino se debería comprometer a cuidar, mantener y proteger los espacios, impidiendo que sean destruidos y transformados. “Tiene que ver con un reconocimiento internacional, una protección internacional, lo que no quiere decir que estas cosas no van a volver a suceder. No nos inventemos lo que no existe, estas cosas por desgracia van a seguir sucediendo. Pero por lo menos hay un sello, hay un reconocimiento internacional de los desastres”, sigue el director del Ente Público al hablar de los patrimonios. En su portal, la Unesco establece que la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial busca garantizar la no repetición de los crímenes, además de fomentar la paz a través de la memoria y la reconstrucción de la convivencia intercultural. El valor de estos sitios reside en la memoria y en la influencia que los acontecimientos acaecidos en dichos lugares han creado en la identidad de su sociedad.

Conservar los lugares donde fueron secuestradas, torturadas y exterminadas miles de víctimas del terrorismo de Estado argentino durante la última dictadura militar es también una manera de rendirles homenaje y recordarlos permanentemente. Habilitar la visibilización internacional es importante, pero también lo es generar una reflexión y debate al interior de la sociedad argentina. La postulación ante la Unesco busca que Memoria no sea únicamente una canción de León Gieco cantada en los actos de escuela primaria, que no sean pañuelos pintados en las ciudades. Que la historia de Memoria, Verdad y Justicia, sean un elemento identitario de nuestro pueblo y que el grito del “Nunca Más” no sea sólo una categoría informal en los patrimonios, sino una realidad.

May 23, 2019 | Novedades, Vidas políticas

Se recortarán los espacios publicitarios gratuitos en la televisión, se destinará pauta publicitaria a las redes sociales y se permitirán aportes de empresas privadas a las campañas.

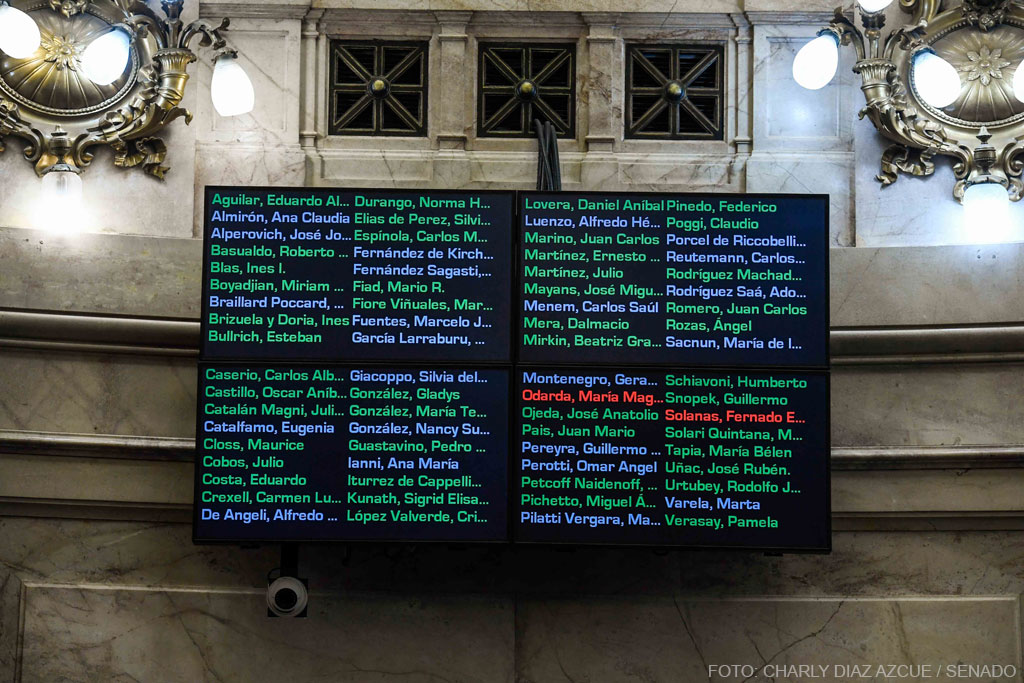

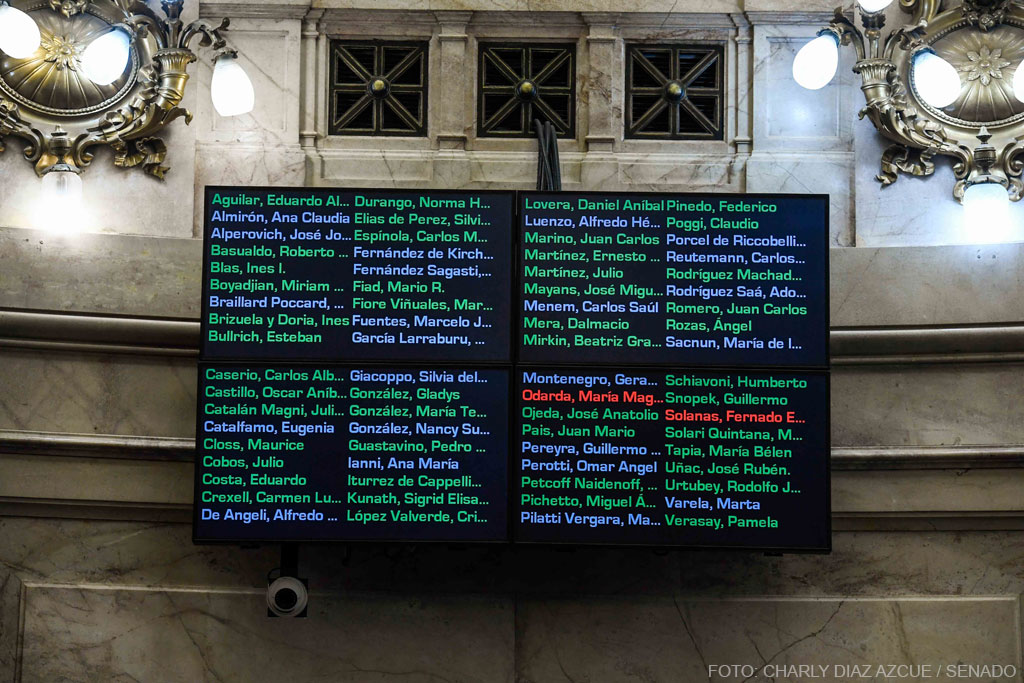

“Como trámite express” fue la expresión utilizada por Nicolás Tereschuk, politólogo y magister en Sociología Económica, para ilustrar cómo había sido el debate de la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, aprobada el pasado jueves en Diputados. Fueron 148 los votos a favor, 69 en contra pero sólo cuatro las horas en las que se discutió en la Cámara un proyecto que incide ni más ni menos que en cómo se financiarán las próximas campañas electorales. Un spoiler: las empresas podrán ser aportantes.

Si en la vorágine de los diputados por aprobar la ley alguien no alcanzó a leer el proyecto, la nueva normativa posee tres puntos que son clave para delimitar el sistema de financiamiento. Por un lado, se bancarizan la totalidad de los aportes. Esto significa que ya no podrán realizarse contribuciones en efectivo a los partidos ni a las campañas. Sobre este punto no ha habido objeción alguna. La identificación de cada aportante incide de manera directa en la transparencia del sistema y en la veracidad de la campaña, lo que parecería no menor en un país donde los escándalos por aportantes truchos no son un mero invento de la ficción. Hasta aquí, la ley pareciera ser prometedora.

No obstante, es el segundo punto el que ha generado mayor controversia. En su artículo cuarto se establece que las personas jurídicas (léase empresas) podrán realizar aportes a los partidos y campañas. Sobre esto, Carlos Castagneto, diputado del Frente para la Victoria (FpV), en diálogo con ANCCOM gráfica: “Vos sos una empresa, yo soy candidato, vos me aportás y mañana legalmente (y enfatiza), legalmente, vos me ganaste una licitación en un lugar. ¿Qué van a decir? Te estoy devolviendo lo que vos me pusiste”.

Ahora bien, ¿cómo saber si las empresas no estaban ya financiando a los partidos con aportes ilegales y en efectivo? Resulta paradigmático que la misma ley que reglamenta la transparencia del sistema, aprueba también el aporte de las personas jurídicas, que incluye a las empresas pero no a los sindicatos ni a las fundaciones, tal como recuerda el diputado del FpV. Y en este sentido cabe la pregunta: ¿tienen todos los partidos las mismas posibilidades de lograr un aporte empresarial? ¿O deberían haber tenido los sindicatos la potestad de realizar también dichos aportes? “La posibilidad de permitir los aportes de las empresas a las campañas también está argumentada por quienes lo impulsaron y aprobaron en función de esta idea de transparencia, es decir, pensando que si había aportes en negro que antes se hacían, ahora se transparentan. Pero yo creo que un sistema de financiamiento de campaña también tiene que tener en cuenta la cuestión de la equidad, la equiparación de la competencia. Y me parece que va a haber sectores que van a tener más posibilidad de acceder a ese financiamiento empresario”, afirma Nicolás Tereschuk.

Se entiende entonces que la ley no debería velar únicamente por la transparencia, sino también por la equiparación de la competencia. Quien también lo remarca es Daniel Arroyo, diputado por Red por Argentina, opositor a la ley: “Hoy la política es una cancha inclinada en la Argentina. Algunos tienen más recursos que otros. Y esto haría mayor la disparidad, porque es evidente que hay un espacio político que tienen mucho más apoyo de las empresas que el resto”.

El aporte de las personas jurídicas no es, sin embargo, ilimitado. El artículo dieciséis restringe dicho aporte hasta un dos por ciento, que, si bien para quienes no están interiorizados en las finanzas de una campaña podría parecer un número bastante bajo, Daniel Arroyo insiste en que no es así: “El 2% es mucho dinero porque las campañas son muy costosas. Pero además de ser mucho dinero, está permitiendo que una empresa aporte a determinado candidato. Y es probable que eso tenga que ver con intereses particulares. Acá hay una cancha inclinada, que se va a inclinar más. Y lo que tiene que hacer la Argentina, la legislación, es equilibrar la cancha, no hacerla cada vez más despareja”. Castagneto encuentra incluso una falencia en este artículo: “Un dos por ciento es el aporte máximo, tanto de personas físicas como jurídicas. El problema ahí es que no está bien especificado. Porque vos podés hacer aportes para el desenvolvimiento del partido en sí y para la campaña por otro lado. Entonces podría alcanzar hasta un cuatro por ciento, lo cual es un montón”. El diputado del FpV enumera otras disconformidades sobre la ley, como por ejemplo, que se prohíbe el aporte de personas imputadas -siendo que debería decir procesadas, conforme a la presunción de inocencia-, que se autoriza a un juez a abrir la cuenta de cada Alianza y que esta cuenta puede incluso ser abierta en un banco privado. “La política es la actividad pública por naturaleza, debería hacerse a través de bancos públicos”, agrega Daniel Arroyo. La preocupación de Tereschuk pasa, por el contrario, en si ese tope del dos por ciento se va a respetar realmente, siendo que hay países, como Estados Unidos, que implementaron el tope y rápidamente lo levantaron.

El aporte empresarial tiene un límite del dos por ciento. Sin embargo, algunos ya prevén posibles interpretaciones que permitirían duplicarlo.

Finalmente, el tercer punto clave de la ley es el relativo a los espacios publicitarios en medios audiovisuales. Se achica del diez al cinco por ciento el espacio de publicidad en televisión y radio y se contempla la publicidad en medios digitales. El argumento de los Diputados que apoyaron dicha normativa está asentado en que las personas ya están cansadas, en tiempos de campaña, de ver tanta propaganda política. No obstante quienes dialogaron con ANCCOM lo refutan: “El hecho de achicar la pauta es muy negativo porque es la única chance que tiene esa persona de saber quiénes son los candidatos, qué proponen, para qué. Achicar la pauta amplía la disparidad entre los partidos grandes y los partidos chicos”, menciona Arroyo. Destacan además que se considere a las redes sociales como espacio para ejercer la pauta. Sobre ello, adelanta Castagneto, el 30 de mayo en la Dirección Nacional Electoral hay una reunión de presidentes y apoderados de partidos para ver cómo se reglamentará el uso de las redes.

En síntesis, la ley aprobada de manera “express” transparenta los aportes pero se permite como aportantes a las empresas, reduciendo la equidad. Recorta la pauta en medios tradicionales y se considera a las redes como nuevos espacios de difusión. “Muchas veces me da la impresión que esta ley está muy pensada en función de lo que quieren las empresas y no tanto en función de lo que quieren los partidos políticos”, agrega Tereschuk. El politólogo, que habló en la Cámara de Senadores previo al tratamiento de la ley, trae otro punto a considerar: “El otro tema a tener en cuenta es la experiencia regional. En Sudamérica,los países vienen haciendo lo contrario que nosotros en los últimos años. Es decir, aquellos que permitían el financiamiento de empresas a las campañas lo están prohibiendo. El caso de Chile, de Brasil de Perú. Argentina está yendo en caso contrario. Tenía prohibido los aportes y ahora los está permitiendo. Y entonces yo me preguntaría qué es lo que pasa ahí. Qué sería aquello que hace que la Argentina tenga que ir en sentido contrario a lo que está haciendo toda la región con gobiernos de distinto sentido político”. Y termina: “Para mí esta ley es un retroceso desde el punto de vista de la igualdad en la competencia, la equidad, la experiencia regional y deberíamos plantearnos si las empresas tienen que tener derechos políticos. Es un retroceso, pero el Congreso consideró otra cosa, lo cual me parece fantástico porque así funciona la democracia. Ahora hay que ver cómo sigue”.

Daniel Arroyo no es tan optimista: “Es una mala ley y estructuralmente arma un esquema de financiamiento muy desigual. No creo que tenga un impacto significativo en las elecciones de este año”. No obstante, la ley está aprobada por ambas Cámaras y a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo. Si alguien se encuentra en desacuerdo con alguno de sus puntos, llegó tarde al debate: las empresas ya pueden aportar a las campañas presidenciales.