Ene 26, 2017 | Comunidad

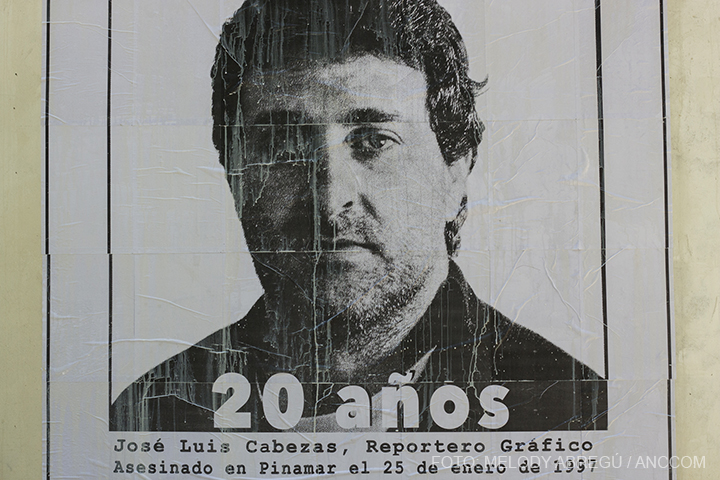

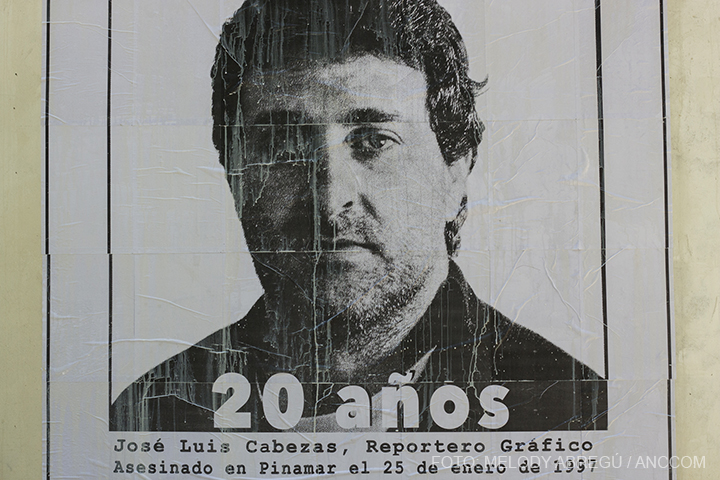

«Los reporteros gráficos dejamos de ser documentadores de la realidad para pasar a ser víctimas de ella», dijo Ezequiel Torres, presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), durante la jornada organizada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), a 20 años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. La frase de Torres fue un reconocimiento a su autor, Osvaldo Barattucci, ex presidente de ARGRA en los 90 y quien encabezó, en aquellos difíciles años, la lucha por esclarecer el crimen. La organización del acto estuvo a cargo de ARGRA; el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y de los organismos de derechos humanos que integran el Espacio Memoria. También se rindió homenaje al reportero en La Plata, Rosario, Santa Fe, San Luis, Tucumán y en Pinamar, la localidad donde fue asesindo.

José Luis Cabezas era reportero gráfico de la Revista Noticias. Había conseguido sacarle, en 1996, una foto al empresario Alfredo Yabrán para la investigación que la publicación llevaba a cabo por una denuncia del entonces ministro de Economía. Domingo Cavallo acusaba a Yabrán de operar en Argentina con mafias y de poseer empresas fantasmas que realizaban fraude al fisco y evasión impositiva.

El nombre de Yabrán se hizo público pero ningún medio podía conseguir una foto de su rostro. El 16 de febrero de 1996 José Luis Cabezas junto a Gabriel Michi, el periodista que realizaba la investigación, siguieron a Yabrán en Pinamar y consiguieron la foto de su cara, que fue la portada de la revista. Un año después, el 25 de enero de 1997, Cabezas apareció muerto de dos disparos en la cabeza, esposado dentro de su auto y quemado.

El juicio oral y público llegó en el 2000 y condenó a prisión perpetua a los ejecutores del crimen: Gustavo Prellezo, policía y autor de los disparos a Cabezas; y los integrantes de la banda «Los Horneros». Alfredo Yabrán fue señalado Como autor intelectual, pero para ese entonces ya estaba muerto: en 1998 se había suicidado con un disparo en la boca. La muerte del empresario impidió seguir con la cadena de responsabilidades que implicaba a las organizaciones mafiosas que había denunciado Cavallo. Ninguno de los autores materiales cumplió sus condenas. El liberado más reciente fue Prellezo, el 21 de diciembre de 2016, que obtuvo su libertad condicional.

El presidente de ARGRA, Ezequiel Torres, explicó a ANCCOM que en los años que se desarrolló la investigación sobre los negocios de Yabrán se vivía en un contexto de impunidad grande. Recordó que eran los años de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuando ocurrió el atentado a la AMIA, el asesinato a María Soledad Morales, la muerte del soldado Omar Carrasco, entre otros hechos. «Todos los crímenes permanecían impunes. Alfredo Yabrán también pretendía ser impune, no ser reconocido. La foto vino a poner un rostro a un nombre que estaba en las sombras», dice Torres y reflexiona sobre el valor de la imagen. Según el presidente de ARGRA: “En esa década había menor acceso a la información, no había celulares inteligentes, ni con cámaras. Lo que hoy se da como un hecho natural -que cualquier hecho pueda tener un correlato de imagen- hace 20 años no funcionaba así, había un concepto distinto”. Luego agregó: «La foto fue la excusa».

Tomás Eliaschev, periodista de la Revista 23 y Secretario de Derechos Humanos de SiPreBA, expresó que las fuerzas policiales hoy siguen con las mismas prácticas corruptas de hace 20 años. Por eso explicó que desde SiPreBA rechazan el protocolo del Ministerio de Seguridad de poner un corralito para prensa en las manifestaciones. «No olvidar a Cabezas significa mantener la libertad de expresión. La presencia de los reporteros gráficos y periodistas impide que la policía actúe con impunidad.»

26/01/2017

Ene 25, 2017 | Géneros

Los clasificados del diario, bolsas de empleo online, el “boca a boca” y las recomendaciones y referencias, las entrevistas. Levantarse temprano, vestirse con lo mejor del placard, tomar dos colectivos y un tren, las reuniones con los encargados de recursos humanos, la negativa y el rechazo. Conseguir trabajo en el contexto socioeconómico actual del país, con políticas de ajuste y de desregulación de los mercados, no parece sencillo. Y para el colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT) parece aún más difícil. El rol que asume el Estado se torna central en esta cuestión.

Julieta Calderón, integrante del equipo de consultorías de la Defensoría LGBT y militante de los derechos de la diversidad, afirma que “con respecto al gobierno, no conocemos ninguna medida concreta para la inserción laboral de personas trans”. La Defensoría LGBT se creó en noviembre de 2014 mediante un convenio de cooperación entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). El objetivo principal de este espacio consiste en atender los casos de violación de derechos humanos de la población LGBT. Funciona como un centro de asesoramiento integral que recepta reclamos y denuncias, articulando con las distintas áreas y recursos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Calderón agrega que “en la gestión anterior se había implementado una especie de subsidio para la formación profesional, desde el Área de Trabajo y Diversidad Sexual del Ministerio de Trabajo, pero hoy no funciona. De todas maneras, aclaró, “no fue muy efectiva aquella medida porque el monto era muy bajo -250 pesos aproximadamente- y tampoco se daba en un marco integral de inserción laboral”.

Por su parte, Juan María Furnari, de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo de dicho Ministerio sostuvo: “Existe una continuidad de las políticas públicas en general y sobre el colectivo trans en particular”, a lo que Santiago Fernández Cosimano, director de Prensa y Comunicaciones del Ministerio agregó que “todas las políticas de género e inclusión continúan y están siendo reforzadas”.

Sin embargo, ninguno hizo referencia a la resolución que mencionó Calderón, la N° 331, firmada por el entonces ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, y publicada en el Boletín Oficial del 7 de mayo de 2013, que en su artículo primero extiende “la cobertura prevista por el seguro de capacitación y empleo, instituido por el Decreto Nº 336/06, a personas en situación de desempleo cuya identidad de género, en los términos del artículo 2° de la Ley Nº 26.743, no sea coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento”. Tampoco especificaron cuáles son las políticas concretas que actualmente se llevan a cabo para establecer un acuerdo de planificación laboral y social.

“Desde el Ministerio no se está llevando a cabo ninguna propuesta en función a la inserción laboral de las compañeras. Hay un retroceso en términos de vaciamiento de políticas públicas donde los ajustes, los tarifazos y las políticas neoliberales también impactan de manera arrolladora sobre la comunidad trans”, afirmó Claudia Vásquez Haro, primera mujer trans migrante en recibir el DNI. “No hay ninguna política pública para la comunidad trans, no solo en la cuestión laboral, sino tampoco en función de la salud y los procesos de hormonización, cirugías parciales o totales; han sido vaciadas, dadas de baja, porque eso funcionaba a través del programa de educación sexual y procreación responsable”, asegura la referente.

Por su parte, Calderón sostiene que una nueva legislación sobre actos discriminatorios es esencial para mejorar la situación de la comunidad. Una ley de cupo laboral trans a nivel nacional también es considerada necesaria para mejorar la situación de la comunidad ya que es el sector más excluido del mundo del trabajo.

Calderón manifiesta también mucha preocupación con respecto al papel y rol de los medios masivos de comunicación y de la sociedad civil: “Esto no excluye la posibilidad de generar movilizaciones o acciones públicas para concientizar y dar información al respecto. Los medios de comunicación y las redes sociales también son herramientas importantes para exigir el cumplimiento de las medidas logradas”.

Mucho ruido y pocas leyes

La Ley provincial de cupo trans (N°14.783) aprobada el 17 de septiembre de 2015, establece en su artículo 1º que “El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público” y rige tanto para el Estado Provincial como para “sus organismos descentralizados, las empresas estatales, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos”.

Claudia Vásquez Haro afirma: «Los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos». Al hablar sobre la ley de cupo trans, se llena de orgullo y sostiene que es una norma única en el mundo. Es la primera y la única con estas características.

En su informe sobre la Argentina, la ONU destacó como positiva la sanción de esta ley. En las Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina del Comité de Derechos Humanos aparece nombrada: «El Comité acoge con satisfacción las siguientes medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte: (…) Adopción de la Ley de cupo laboral de personas travestis, transexuales y transgénero de la provincia de Buenos Aires (Ley Nro. 14.783), en 2015″.

Sin embargo, la norma todavía está en proceso de reglamentación, por lo que aún no está implementada. Recién en julio del año pasado, la provincia de Buenos Aires comenzó con el proceso de reglamentación en una reunión de la que participaron distintas organizaciones junto con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón. “Resta coordinar aspectos técnicos, como la definición de idoneidad que da la ley o cómo interpretar la calificación de persona trans”, declaró el funcionario en un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600 mil. Por eso se estima que la ley de cupo trans debería garantizar empleo a unas seis mil personas. Cantón afirmó a través del mismo informe: “Se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 en los próximos meses». El paso a seguir es la articulación con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en su instrumentación, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas.

La ley de cupo en cada jurisdicción

Hay municipios -como Morón, Lanús, Campana y San Miguel- que ya adhirieron en forma particular a la ley provincial porque, si bien la normativa incluye a los municipios dentro de su área de aplicación, su implementación a nivel local exige la ratificación por parte de cada Concejo Deliberante.

En el caso de los municipios bonaerenses, a pesar de haber adherido a la ley, aún no pueden implementarla porque no está reglamentada a nivel provincial. Pero el hecho de que varias jurisdicciones hayan adherido, esperanza a la comunidad trans en la celeridad de la implementación. Asimismo, en Morón y Lanús, además de la declaración de adhesión se aprobó la creación de un consejo asesor encargado del seguimiento de la implementación de Ley de Cupo, conformado por representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y las organizaciones de la diversidad.

“Seguir luchando”

Julieta Calderón sostiene que se analizan más medidas complementarias: “Desde la FALGBT, hemos presentado iniciativas legislativas para la inclusión de la comunidad trans, como incentivos fiscales a las empresas que contraten personas transgénero. Desde las Secretarías de Inclusión Laboral y Cooperativismo, impulsamos acciones para incluir personas trans en el sector privado y para formar cooperativas de trabajo, como es el caso de la Cooperativa Estilo Diversa”. También agrega: “Hemos elaborado junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe situacional sobre el acceso al trabajo de la comunidad LGBT, para exigir en las distintas jurisdicciones de nuestro país la promoción de políticas de inclusión laboral para personas trans”.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (A.L.I.T.T.) la expectativa de vida promedio de una persona trans no supera los 40 años y las principales causas de muerte son el sida, la aplicación de silicona industrial y los asesinatos. El 98 por ciento de las personas trans no tiene trabajo formal. Esta ley busca reparar la ausencia del Estado.

La demora en la reglamentación de la ley de cupo trans, para Vásquez Haro, tiene que ver con una cuestión de decisión política. “Sabemos también que está vinculado con cómo se nos piensa a nosotras, a la comunidad trans. No nos olvidemos que el intendente de La Plata, Julio Garro, en época de campaña dijo que jamás nos daría trabajo a nosotras porque sería como avalar la delincuencia. Y acá prácticamente está criminalizando nuestras identidades. También hay una cuestión profundamente ideológica de lo que creen de la comunidad trans y también de los sectores populares”, declaró la presidenta de Otrans.

La comunidad trans vive en una extrema vulnerabilidad y ha sido «relegada a la prostitución, que no es un trabajo, sino el resultado de los Estados, el mercado y un cierto sector de la sociedad civil que ha acompañado ese lugar de la exclusión», declaró Vásquez Haro. La preocupación por que se pase el plazo y no se reglamente la ley siempre está, pero “obviamente nosotras sabemos también que lo que hemos logrado ha sido en parte gracias a las organizaciones de la sociedad civil, sabemos muy bien que los derechos se conquistan desde ese lugar. Nosotras vamos a seguir reclamando, presentando informes que demuestran el estado de vulnerabilidad en el que vive la comunidad, haciendo festivales y marchando”, finalizó la titular de Otrans.

25/01/17

Ene 25, 2017 | Entrevistas

Hace 38 años que Víctor Bugge tiene como objetivo relatar historias a través de la lente de su cámara. Desde la dictadura militar hasta Mauricio Macri es el encargado de hacer eternas esas escenas del poder para el resto del mundo. Inició su carrera de la mano de su padre, fotógrafo del diario La Nación. Transformando su oficio en arte, ha hecho de su fotografía narraciones de la historia argentina.

La oficina de Víctor es la de un fotógrafo oficial de la Casa Rosada, sus fotos decoran el lugar en cada rincón.Retratos cargados de expresividad y de historia que logran ser oscuros y luminosos a la vez, que trasladan al espectador al momento de los hechos. Parece difícil permanecer indiferente.

Víctor ingresa, cierra la puerta y el ruido de teléfonos sonando y ascensores queda por fuera de la habitación. En un sillón de cuero, ofrece mate y arranca desde sus comienzos: “Nací en San Martín, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y mi relación con la fotografía comenzó a partir de mi viejo, fue uno de los fotógrafos que entre los años 50 y 80 más fotos de fútbol sacó. Tenía un laboratorio en casa. Copiaba, enmarcaba y se las vendía a los jugadores. Hoy ya estamos lejos de eso, de la cubeta y la ampliadora, pero camine toda mi vida en lo que muy pocos conocieron:el cuarto oscuro y la cubeta.

¿Cómo llegó a la fotografía política?

Yo empecé en contacto con la fotografía en el diario La Nación. Ya estaba acá en Gobierno, después me fui a Atlántida. Crecí junto a grandes fotógrafos argentinos. Las actividades que cubría a los 20 años eran muy variadas y me preguntaba para qué volver a la Casa de Gobierno. Elegí quedarme en la editorial, me pedí seis meses de licencia y me di cuenta que los fotógrafos se especializaban: Alfieri con el automovilismo, Humberto Esperanza en el boxeo, yo tenía que volver acá a hacer la fotografía política.

En más de una ocasión aseguró que la fotografía de Videla en su despacho le abrió un abanico de posibilidades creativas ¿A qué se refería con eso?

Primero te aclaro que tuve dos intentos, fracasaron los dos y en el tercero recién pude sacarla. Cuando la vi supe que se podía hacer algo distinto, esa foto reflejaba de la mejor manera la soledad en el poder, más en ese tipo de poder, no elegido. Así me cambió la perspectiva respecto a lo que hacía.

¿Quiénes fueron sus grandes maestros?

Hay muchos, si te hablo de referentes que han trascendido el periodismo gráfico, de los cuales yo no me olvido son: Don Juan Di Sandro, Ricardo Alfieri, Garreta. En estos nombres está sintetizada la parte analógica de la fotografía y de la fotografía del sacrificio donde uno tenía que cargar un millón de artefactos.

¿Qué concepto tiene de la fotografía a la hora de ponerse a trabajar?

Yo te tengo que mostrar a vos lo que vos no podés ver, lo que no ves normalmente. Me encargo de mostrar otra cara de los de arriba. Por supuesto que trata de ser lo más parecido a lo que pasa.

Bugge enseguida aclara que “un gran momento reside de poses”. Apelando a un tono intimista que pone de relieve su sensibilidad y agrega: “Antes de fotografiar a los presidentes vos tenes que tratar de conocerlos. ¿Cómo? No sé. Yo quizás me lo invento y crea que los conozco, pero creería que ya a esta altura que me doy cuenta cómo fotografiarlos para poder mostrarlos”.

¿Cómo describiría a su fotografía?

Yo digo que mi fotografía es la oficial, no la oficialista. Al menos eso trato, tengo que desestructurar al personaje. Yo no soy de hacer la foto fácil, trato de buscarle la vuelta para que se parezca a lo que pasa. Jamás saque fotos para lucirme o para estar en un lugar seguro y de comodidad. Nunca traicioné con la cámara. Trato de que se vea lo que está pasando. No tengo otra intencionalidad.

Hace unos meses inauguró una muestra del Papa Francisco. ¿Cómo fue trabajar con él?

Mi cámara me la bendijo Francisco. Fue una donación que quise hacer a la capilla del padre Mujica, en la villa 31. Ahora estoy organizando una muestra que itinere por todo el país de algunas fotos del Papa; son 33, un número muy relacionado con la Iglesia. Va a recorrer todo el país desde Ushuaia hasta La Quiaca. Volvemos un poco a lo mismo, la idea es no hacer papismo sino mostrar mi trabajo y el privilegio que tuve de haber estado trabajando ahí con él, trasladar eso a la gente para que pueda ver el laburo que hice.

Víctor no puede elegir una foto o un personaje en toda su trayectoria. Asegura que no hay forma de elegir porque cada persona tiene su estilo: “Cada uno es un personaje en su actividad y en su rutina”. Sin embargo, relata con especial entusiasmo la vuelta de la democracia: “Me acuerdo como si fuese hoy, porque a mí me llamaron antes de que asuma Alfonsín para que me incorpore al equipo, o sea que fue para mí un reconocimiento de la Asociación de Reporteros Gráficos. Yo estuve a cargo de la cobertura. También tuve la aceptación del presidente electo. Así que amanecí con él y bajamos en el ascensor: el jefe de la custodia, Alfonsín y yo. Así arrancamos para el Congreso y luego para el Cabildo. Lo viví con mucha emoción, fue un gran cambio, lo cierto es que había otra gente en la calle, fotografiaba otras cosas, se olían otros olores y se escuchaban otros ruidos. Había una voluntad popular que había triunfado y yo estaba ahí para cubrirlo.

¿Cuál fue la mejor época para fotografiar?

En términos de material la época menemista fue un gran momento para ser fotógrafo de un presidente. Él era un generador continuo de imágenes. Termine haciendo fútbol, básquet, boxeo, automovilismo. Mi paso por Atlántida me había formado para eso. Después de Carlos Menem vino Fernando De La Rúa, que era la antítesis y vos tenes que tener la obligación de descubrir al personaje y eso es lo emocionante. Todos tienen su secreto y uno lo tiene que saber ver. Siempre hay que estar atento.

¿Qué desafíos implicó fotografiar a una mujer? ¿Qué pasó con la estructura fotográfica con la que trabajaba?

Y fue un gran desafío. Imaginate que venís de fotografiar a hombres en toda tu vida profesional. Sin dudas fue una nueva etapa de mi historia como fotógrafo de la casa de gobierno. Fue todo un ejercicio, fui aprendiendo a medida que avanzaba su mandato. igualmente son años de oficio, de saber dónde ubicarse, de estar siempre atento pero que no se note. Siempre lo importante va a ser la foto que resulte de todo eso.

¿Cómo afectó a su trabajo la digitalización?

La digitalización da la posibilidad de saciar la ansiedad rápidamente, sacas una foto y ves lo que hacés. Yo pase la etapa anterior que hasta que no revelabas, no secabas y no proyectabas el negativo no sabías siquiera si tenías foco. Entonces, por ese lado bienvenido, lo que me preocupa mucho a mi es la durabilidad del formato. Estamos en un problema serio. Te puedo decir con mucha alegría que creo que fui el primero en usar la digital en el fotoperiodismo en Argentina.La primera foto la hice yo a Bill Clinton en la Argentina. La cámara era un aparato enorme, el pixel era de un metro cuadrado y la cámara de hoy sufrió una metamorfosis “pixeliana” que no te das una idea, y a mí eso me preocupa. Porque mi negativo está intacto, sigue siendo siempre el mismo. Y mi fotografía de la época primitiva de la digitalización es incopiable, lo analógica va a volver.

¿Qué le enseñó tantos años la fotografía?

¿Qué me enseño? Que tengo que seguir atento para seguir haciendo fotos.

¿Piensa en retirarse?

No sé, es muy difícil irse y muy difícil seguir también. Estoy en el medio de esa discusión porque vos imagínate que hace 40 años que estoy acá, en este mismo lugar que estamos sentados nosotros y hay que irse, pero también hay que quedarse. Las semillas que sembré están creciendo, así que voy a estar bien cuidado en mi ausencia. Lo difícil es que uno tiene que tomar conciencia que hay que dejar crecer el pasto y que otro se encargue, en algún momento hay que irse.

25/01/2017

Ene 25, 2017 | Comunidad

Siete calles lo separan de la heladera. La autopista General Paz en el medio y cuatro semáforos. Lleva los hombros marcados a rojo fuego por la fuerza que hace al levantar su carro. José es cartonero desde hace quince años. Trabaja con la salida del primer rayo de sol hasta que ya no queda luz. A partir de 2011, cuando se organizó en una cooperativa de recolección, logra un mejor precio por kilo basura reciclable. “Gane lo que gane, nunca me alcanza para comer. Mientras junto los cartones agarro comida en los tachos”, dice. El kilo de cartón está 2,40 pesos enfardado o 1,90 pesos suelto. Con sus 48 años entrega parte de su colecta a “La cooperativa del Abasto” y otra porción la guarda para el mercado clandestino.

“El día que encontré la heladera el cielo era todo gris. Paso siempre por esta calle y siempre hay cartón bueno. Antes hacía una parada de descanso por la zona del Abasto que es cerca de donde dejo el cartón. Ahora cambié un poco el recorrido y paro acá”, comenta José. El electrodoméstico se instaló el 30 de octubre sobre la Av. Mosconi 2534 en Villa Pueyrredón por iniciativa de Lupita Gutierrez. «La idea surgió un día con mi mamá, buscando la manera de ayudar a quienes más lo necesitan», recuerda Lupita, de 20 años, vecina del barrio. El artefacto está atado a un poste de luz, a mitad de cuadra, frente a la casa de Lupita. «Cuando terminamos de almorzar no queríamos tirar lo que había sobrado, fue ahí cuando propuse ponerlo en una cajita y dejarlo en la calle. Publiqué en Facebook si alguien podía donar una heladera, ropero o similar y a las cuatro horas ya había conseguido una».

Botellas de agua y jugo, pan en bolsas de supermercado, bandejas descartables con fideos, un tupper con albóndigas y naranjas sueltas. José elige los fideos y una bolsa con pan. El sol le pega en la nunca y se refresca con agua que lleva en su carro. “Llevo toda la plata que junto a la madre de mis hijos y si sobra me quedo con algo”, relata. Sueña con que sus hijos logren terminar el secundario y sigan estudiando. No sabe si después de los fideos le va a alcanzar para comer a la noche. Cada día es una nueva historia en su vida.

La iniciativa de Lupita forma parte de una cadena solidaria que comenzó en febrero de 2016 y ya se expande por todo el país. La primera heladera social fue instalada en Tucumán por Fernando Ríos Kissner, un empresario gastronómico que hizo realidad su idea luego del impacto que le generó ver a un padre meter a su hijo dentro de un contenedor de basura para buscar comida. La aceptación fue tan grande que rápidamente tuvo réplicas en Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Neuquén y en la Provincia de Buenos Aires. El proyecto también se transformó en un perchero social que integra la campaña «Frío Cero», de la Red Solidaria.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), un tercio de los comestibles producidos en el mundo se pierde o desperdicia anualmente. En la Argentina se derrochan 38 kilos por habitante cada año, generando un residuo de 1,5 millones de toneladas, ya sea debido a una deficitaria planificación de las compras por los consumidores o a descuidos en la conservación. La situación implica, a nivel mundial, una pérdida de 1.300 millones de toneladas anuales de alimentos.

La esquina de Mosconi y Artigas “es muy transcurrida en todo momento del día”, dice Carolina, encargada del puesto de diarios. Farmacity, el puesto de revistas, la panadería Lemon, el Kiosko de Katy, la casa de una vecina, el negocio de arreglo de computadoras, la casa de Lupita, la papelería, la ferretería y en la esquina un salón de fiestas, conviven con la heladera en ese orden. Pocas familias habitan en esa cuadra. “Está el que pone comida, el que se lleva y el que se queja porque le molesta. Lo que más veo es gente que se acerca a poner alimentos. Es impresionante la solidaridad”, relata Katy, dueña del kiosko “La vecindad”, y añade: “Muchos padres con sus hijos compran galletitas, alfajores o bebidas para poner”. El artefacto no está enchufado, con lo cual los alimentos que más se conservan son los no perecederos o los que se retiran en el día. “Está siempre llena con comida diferente”, comenta Lupita. La aceptación de los vecinos la sorprendió y agradece a cada ciudadano que se acerca a poner algo. “Gracias a ella y su familia muchas personas hoy tienen algo para comer”, reflexiona Graciela, vecina del barrio, quien deja tres veces a la semana un par de facturas del desayuno de sus hijos.

“Tomá lo que necesites, aportá lo que puedas”, indican los carteles que tiene el electrodoméstico. Santiago, de 28 años, no sabe leer muy bien pero Gonzalo, su hijo de 8 años, lo ayuda. “Papá, mirá esa heladera. ¿La llevamos?”, le dijo el nene a su padre el lunes a la mañana mientras caminaban por Mosconi buscando cartón. “Nos acercamos a ver si la podíamos levantar. Cuando la estábamos moviendo vino un pibe y nos frenó el carro”, relata Santiago, que además trabaja los fines de semana en la guardia de un almacén en el Bajo Flores. Padre e hijo viven en la villa 1-11-14 junto con su esposa y tres hijos más. Adrián Pérez fue el encargado de impedir que se lleven el artefacto. “Estaba arreglando la computadora de un cliente y cuando levanto la vista veo a los chicos. Salí corriendo a explicarles que sólo podían llevarse la comida”. La primera vez que Santiago y su hijo Gonzalo se alimentaron de la heladera social optaron por una bandeja con una tarta entera, unos fideos y manzanas. “Ese día le di a Gonzalo y a mis otros cuatro hijos de comer. Ahora pasamos siempre y todas las noches tengo algo para darles”.

Desde el negocio de computación, Adrián y sus compañeros ven toda la secuencia. Los que más utilizan la heladera son los cartoneros, de a una o dos bandejas. La situación está muy dura. La desigualdad cada vez es más grande. Cuando vi lo que estaba haciendo Lupita, que es una piba joven, me emocioné e inmediatamente la ayudé”, confiesa Adrián. Santiago también ayudó a los suyos. Después de aquella mañana que encontraron la heladera volvió al barrio y le contó sólo a los de su cuadra que podían retirar comida gratis.

Muchos vecinos que se acercan a poner comida entran al negocio de computación o al local de Katy para felicitar por la iniciativa. Agradecidos, les explican que el proyecto fue de Lupita y le pasan su Facebook para que se contacten. «La idea es que los que tienen bares por acá o cualquiera en su casa, pueda separar algo de su comida y traerla, para que quienes están en situación de calle no tengan que revolver la basura», explica Lupita. Está esperanzada con que la propuesta crezca al igual que Katy, quien dice: “Ojalá no tuvieran que existir estas iniciativas. Ese es mi deseo, pero estamos en cambiemos, todo puede pasar. Sería bueno que estemos mejor”.

Cuando el artefacto cumplió una semana, una vecina de la cuadra se acercó a pegarle stickers naranjas con el símbolo de riesgo y la leyenda “Peligro biolóco”. La mujer -que no permite publicar su nombre – vive desde hace 30 años en la misma casa. “Me parece un desastre esta situación. Hay otros lugares para que la gente coma y no necesariamente este que está frente a mi casa. La heladera junta bichos y larga mal olor”, se queja.

Graciela, encargada de la panadería Lemon, reconoce que ésta no es la mejor solución para el problema pero asegura: “Es mentira que tira bichos u olor. Entre algunos vecinos se ocupan de que esté limpia y cuidada. El problema grande es en el verano con el encierro y las altas temperaturas”. Claudia, empleada de la panadería, le cuenta a su encargada que hace dos días un cliente compró una tarta de calabaza y puso la otra mitad. “Debería tener electricidad pero es un peligro para los chicos. La gente se tiene que ganar la comida con dignidad y no deberían sacar ni de un tacho ni de una heladera de la calle”, opina Claudia mientras lleva un café a un cliente. Ramón, que escuchaba la conversación, intercede: “La idea está bárbara pero no sé si está bien hecha. Igual tampoco vamos a comparar con lo que debe ser para alguien sacar comida de un contenedor o de cualquier otro lado”.

La vecina hizo la denuncia al Gobierno de la Ciudad el lunes 8 de noviembre para que la remuevan. Está esperanzada con que lo harán pronto. Adrián, empleado del negocio de computación, no logra comprender lo que la vecina plantea y dice: “La gente ve una simple heladera, pero no se dan cuenta que es mucho más que eso, sirve para que un pibe coma algo y que quizás sea lo único que ingiera en el día”.

La llamada de la vecina al Centro de Gestión y Participación Comunales (CGPC) a través del 147, para que remuevan la heladera, se hizo efectiva el viernes 11 de noviembre. Sebastián, que trabaja para el CGPC de la Comuna 12 (el cual agrupa los barrios de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan), fue el encargado de tomar el caso. “Trabajo desde hace 19 años y siempre levantamos escombros, piedras pero nunca me tocó una cosa así”. Vecinos del barrio se asomaron a ver qué pasaba. El equipo de investigación de esta nota se acercó a Sebastián y su equipo para hacerle unas preguntas. Poco a poco los residentes iban volviendo a sus puestos de trabajo mientras los reporteros intentaban contactarse con Lupita para impedir que removieran la heladera.

“Yo no tengo problema de que esté. Nosotros sólo cumplimos órdenes. Ustedes me tienen que firmar la planilla y poner que es de uso particular y que no quieren que la llevemos y listo.” Este equipo de investigación intercedió firmando en la planilla. La heladera se quedó en su lugar.

Adimiro no tiene hogar. Pasa las noches con su colchón en la puerta de la sucursal del banco Santander Río que está a dos cuadras de la casa de Lupita. Deambulando por el barrio de noche encontró el artefacto. “Agarré unas botellas de jugo, pan y unos tomates”, confiesa el hombre de 40 años que padece de problemas auditivos. “Al no comer, no tengo fuerza y eso hace que esté enfermo seguido. La comida que saco me sirve para no enfermarme. No siempre como durante el día, voy cuando está oscuro para que nadie me vea”.

La noche cae, son las 19 y Coco entra a su turno de trabajo en el kiosko de Katy. Espera a que la cola de colectivos disminuya, agarra el trapo naranja y junto con una botella de detergente y unas cajas sale del negocio. “Yo soy el encargado de limpiar la heladera”, dice inflando el pecho. Todos los días destina veinte minutos al tratamiento de lavado mientras mira de reojo la vidriera por si alguien se acerca. Trabaja desde hace 20 años en el mismo local y se siente orgulloso de su barrio. “Los días que tengo franco le pido a otro vecino si lo puede hacer por mí. Si entre todos nos ayudamos el país va a salir adelante”, añade.

25

/01/2017

Ene 25, 2017 | Comunidad

Los días de calor, en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) de José León Suárez (partido de San Martín), la basura fermenta y emana un vapor espeso. Quienes transitan por el Camino del Buen Ayre pueden observar una montaña humeante. Cerca de 17 mil toneladas de residuos desembocan allí diariamente y los habitantes de alrededor, como los del barrio Libertador –justo enfrente–, viven de ellos.

Todos los días de 18 a 19 se abren las compuertas y unas 500 personas entran a “la quema”, como le dicen, en busca de metales, plásticos y comida. Nora (52) y “Chaco” (48) son los coordinadores de la cooperativa Bella Flor, una de las siete que hay en el predio. “No te vayas a tropezar, si no te pasan por arriba”, advierte Chaco.

Bella Flor funciona en el primer galpón ingresando por una calle de tierra angosta, a 200 metros de la esquina del Buen Ayre y Salvador Debenedetti. Chaco cuenta que reciclan y comercializan botellas, bolsas de nylon y electrodomésticos, y que además tienen un comedor en el barrio. En un gran patio descubierto, se ven tres montañas de basura donde trabajan unos 60 operarios. A ellos hay que sumar el personal externo de la cooperativa, que incluye a los camioneros.

“La recolección tiene que pasar por la balanza y ahí se determina a qué planta va. Nosotros arreglamos con el CEAMSE que revisamos diez camiones a la mañana y cinco de countries a la tarde. Quizás a la noche entra alguno de contrabando pero es poco. Tenemos capacidad para veinte. Son doscientos camiones que llegan por día, quince a nuestra cooperativa. Descargan y el equipo sube las bolsas a la cinta que las transporta al primer piso. A los costados se ubican dieciséis personas que separan en dieciséis tubos distintos materiales. Van cayendo en bolsones en la planta baja, divididos en cartón, papel blanco, metal, aluminio. Los bolsones de PET (botellas de plástico) pasan por las prensas que los comprimen en fardos para luego ser vendidos. Lo que se desecha en este proceso va a la montaña”, explica Chaco.

CEAMSE se encarga del transporte, descarga y tratamiento de los residuos sólidos de la Ciudad de Buenos Aires y 34 partidos del conurbano bonaerense. Fue creada en 1977, durante la última dictadura. El barrio Libertador, frente al predio, cruzando el Camino del Buen Ayre, se formó en 1998 sobre tierras ocupadas. Antiguamente, allí había un lago que fue tapado con relleno sanitario y las casas están construidas sobre ese suelo. Una capa de tierra es insuficiente para evitar que los desechos asomen. “Si hacés un pozo, capaz encontrás un auto”, dice Chaco riéndose.

Familias enteras, con niños, cruzan la autopista para buscar entre la basura. Yogur, leche, carne, no se detienen en su estado: es comida. Solo se puede ingresar una hora al día y hay que calcular que se tarda media desde el portón hasta la montaña. La policía controla el lugar con reflectores y si encuentran a alguien fuera del horario, lo reprimen. Nadia (27), vecina del barrio, afirma: “La zona ahora está más tranquila que hace unos años, la mayoría ya no vamos más a la quema, ahora trabajamos en los galpones”.

Los habitantes del Libertador están organizados y sobresale la figura de Lorena Pastoriza, cabeza de la cooperativa Bella Flor. “Lorena pensó cómo hacer para que no se repitiera el caso de Diego Duarte, asesinado en 2004, y que la comida se pudiera comprar”, rememora Nora, y añade: “Ella presentó un proyecto de reciclaje. Empezamos con cortes y piquetes, hasta hubo muertes, nos tirábamos en la laguna para salvarnos pero tampoco dejamos policías enteros. El Estado defendía la basura en vez de proteger al pueblo que tenía hambre. Era propiedad privada pero también el lugar que nos daba de comer. Lorena buscó la forma de que pudiéramos comer sin que nos mataran. El nuestro fue el primer proyecto en ser presentado y el último en ser aprobado por el odio que nos tenían. Consistía en que nos dejaran separar la basura para venderla”. Finalmente, en 2008, se constituyó Bella Flor.

La muerte de Diego Duarte, de 15 años, marca un antes y un después. El 15 de marzo de 2004, él entró a la quema junto a su hermano Federico para hacer unos pesos reciclando basura. Era de noche, la policía detectó sus movimientos, los buscó con reflectores y perros pero ellos se escondieron. Para asustarlos, una topadora se acercó y dejó caer toneladas de basura sobre ellos. Diego desapareció. Hoy, el suyo es un asesinato archivado. “Y no es el único, hay más”, sostiene Lorena.

“En aquella época todo el barrio iba a la quema, cruzábamos de contrabando porque no nos dejaban pasar, cuidaban la basura como si fuera oro. Una vez vimos que venía la policía con perros y linternas, nos escondimos en los huecos que hacíamos buscando metal, nos tapamos dejando solo la cara descubierta y no nos vieron. Pero a Diego Duarte lo tapó la basura. Queremos creer eso porque la justicia nunca hizo nada”, cuenta Nora.

Luego del caso de Diego Duarte, la policía deja acceder en determinados horarios pero sigue reprimiendo porque también tiene su negocio. “Si por ahí caía un camión con electrodomésticos, a nosotros nos sacaban porque se lo querían llevar todo ellos y no lo podíamos tocar. Hicieron mucha plata acá”, asegura Chaco. A lo lejos, dos uniformados permanecen parados sobre la montaña, sacando pecho y panza, con la mano descansando sobre el arma.

En nueve galpones ubicados uno al lado del otro, funcionan las plantas de reciclado. Rosa Cuello (55), encargada de la “3 de Mayo”, explica: “De las siete cooperativas sólo dos están registradas como tales. Las demás trabajamos como ONG. Para no pagar los servicios ni las instalaciones que presta el CEAMSE manejamos un principio de economía social”. Rosa vive en el barrio Libertador y trabaja en la 3 de Mayo hace siete años: “Vienen diez camiones por día, los recibo, descargan y se separa la basura. Hay siete formas distintas para reciclar según el material: plástico, nylon, telas, papel y cartón, dividido entre seco y mojado, latas y vidrios. Luego se vende como insumo para fábricas, papeleras y químicas Tenemos clientes que se llevan lo que se produce. Por ejemplo, del nylon y de la tela se hacen trapos de piso”, ilustra.

El proceso está sistematizado. En términos de productividad, lo que más les rinde son los camiones con residuos sólidos urbanos de la recolección y también los que son “generadores” porque traen volúmenes masivos. “Los que vienen directo de Carrefour o Jumbo, y ahí aparece lo que para nosotros es mercadería”, detalla Rosa.

Chaco dice que “en las cintas encuentran celulares último modelo en funcionamiento, cadenas de oro, relojes antiguos”: “En una oportunidad, una compañera encontró 200 mil dólares envueltos en papel todo encintado, se los llevó y nunca más volvió. También se encuentran desde animales y hasta bebés, en esos casos interviene el cuerpo forense e investigan las causas de la muerte”.

La relación con la basura está naturalizada, los chicos descansan y almuerzan sobre las bolsas. “Se enferman, tienen que ir al médico y no cuentan qué comieron y les hizo mal. Dicen que mucho frito y se rompieron el estómago. Tienen que decir que se intoxicaron comiendo basura porque, ¿para qué trabajan y ganan un sueldo si van a seguir comiendo eso? Nuestra intención es que se compren la comida”, reflexiona Nora, de Bella Flor, con preocupación.

A todos los que trabajan les dan botas, guantes y máscaras y les insisten para que los usen. “Pero usan solamente los guantes y los borcegos –se queja Nora–, antiparras no y casco menos”. Una de las chicas, por no usar guantes, se clavó una jeringa en un dedo y al no tratarlo a tiempo, se le infectó y debieron amputárselo. Nora y el resto de los coordinadores coinciden en que el trabajo de la basura convive con la marginalidad social y el desamparo legal e institucional, y frente a esta situación ellos brindan contención: “Acá tenés muchas actividades. Muchos están estudiando, haciendo primaria y alfabetización con docentes del Ministerio de Educación”, relata.

Norma, otra recicladora, cuenta que “las botellas se venden a tres pesos el kilo a empresas que pagan 450 el fardo”. “De treinta bolsones sacás un solo fardo y con eso pagamos los sueldos”, explica. Con proveedores fijos y compradores diarios, el circuito se sostiene como cualquier empresa. Aquel que recolecta manualmente aluminio puede hacerse unos mangos de diferencia. Chaco recuerda que cuando empezó le pagaban $ 50 por día como ayudante de albañil, de lunes a viernes y a dos horas de su casa: “Acá en una hora hacía $ 150. Entonces pensé: me voy a romper la cintura, viajar encimado con la gente peleando, cuidando que no me roben, si acá en una hora hago lo que gano en una semana allá”.

Al lado de las cooperativas, están las plantas de las grandes empresas como la ex Manliba, del Grupo Macri, que posee maquinaria para hacer el trabajo automáticamente, y Covelia S.A., otro gigante de la recolección. En la intersección de Camino del Buen Ayre y Debenedetti, fuera del CEAMSE, están los galpones de Arcillex S.A., cuyos jefes, según Chaco, “compran los camiones de privados que traen heladeras y aparatos con alguna falla pero que funcionan”, y agrega: “Entonces los venden ahí, los dueños. La gente que trabaja no, van a la montaña a cambio de lo que cirujean para comer, ese es su sueldo”.

Empresas, cooperativas y ONG que nuclea el CEAMSE, todas dan empleo bajo una u otra modalidad informal de contratación. El Estado, por su parte, casi no reconoce la actividad de los trabajadores de la industria del reciclado, un negocio inmenso en manos de unos pocos, hecho a partir de lo que el consumo desecha, incluida su mano de obra, los excluidos del sistema.

A sólo media hora de la Capital Federal, una metáfora retorcida del capitalismo que produce ganancias aun cuando arroja sobre montañas de basura a los chicos que buscan comida.

25/01/2017