Abr 25, 2017 | DDHH

A 102 años del Genocidio Armenio, miles de personas se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires en una multitudinaria marcha convocada por los jóvenes de la comunidad.

El 24 de abril se conmemoró un aniversario más del Genocidio y en distintas ciudades del país se realizaron actos conmemorativos, que se extenderán a lo largo de la semana para apoyar la lucha del pueblo armenio y recordar a sus víctimas. En la Ciudad de Buenos Aires, una agrupación de jóvenes de la comunidad armenia local convocó a la ciudadanía a marchar bajo las consignas de “memoria, verdad, justicia y reparación”. La movilización contó con la adhesión de organizaciones como la Unión Juventud Armenia, la Asociación Cultural Armenia, la Unión General Armenia de Beneficencia, la Juventud de la Unión Cultural Armenia y los Grupos Scout Ararat y San Vartán. A partir de las 19, una multitud se congregó en la Facultad de Derecho de la UBA y avanzó unida hasta la embajada turca para exigir el reconocimiento del genocidio por parte de la República de Turquía.

Cánticos, bombos, carteles y banderas -especialmente con los colores rojo, azul y naranja del estandarte nacional armenio- inundaron la avenida Figueroa Alcorta. Entre los centenares de caminantes, Jorge Ainadjian recordaba a su abuela exiliada diciendo: “Ella escapó del genocidio y vino a Buenos Aires. Vengo a sumarme una vez más a esta marcha por ella y porque soy descendiente de armenios. Pedimos que nos escuchen y esperamos que los turcos tengan un juicio por cometer crímenes de lesa humanidad”.

Miles de personas se movilizaron en en una multitudinaria marcha convocada por los jóvenes de la comunidad.

Una vez frente a la embajada, los manifestantes hicieron un minuto de silencio por sus mártires, entonaron himnos nacionales y rezaron oraciones religiosas. Al final del acto, leyeron una carta de Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y sobreviviente del holocausto judío.

Guillermo Ferraioli Karamanian, referente de la Asociación Cultural Armenia y uno de los organizadores del encuentro, expresó: “Marchamos a la residencia de la embajadora turca a reclamar reconocimiento y reparación. Más de un siglo después, Turquía no reconoce el genocidio y lo niega activamente. Trabaja a través de su Cancillería para que en ningún estrato de la sociedad se hable de Genocidio Armenio o para relativizar su denominación. Nosotros seguimos esperando justicia.”

En el primer genocidio del siglo XX, se estima que un millón y medio de armenios residentes en el Imperio Otomano fueron asesinados entre 1915 y 1923 por el régimen nacionalista de los Jóvenes Turcos. Pero más de un centenario después del inicio de los acontecimientos, el actual gobierno de Turquía sigue negándose a aceptar su responsabilidad, rechaza que se haya tratado de un genocidio y mantiene su postura de que la deportación forzosa y la matanza de tres cuartas partes de la población armenia en el Imperio Otomano no se trató de un plan sistemático y premeditado de exterminio, sino de las consecuencias fortuitas derivadas de un contexto de guerra mundial.

Cánticos, bombos, carteles y banderas -especialmente con los colores rojo, azul y naranja del estandarte nacional armenio- inundaron la avenida Figueroa Alcorta.

Argentina se encuentra entre los 29 países que reconocen oficialmente el Genocidio Armenio. Ferraioli Karamanian destacó que nuestra nación, que cuenta con la mayor colectividad armenia de América Latina y la tercera más grande fuera de la República de Armenia a nivel mundial, es la única en que ese reconocimiento se da en los tres poderes estatales.

El reclamo de la colectividad armenia, encabezado por las entidades de su colectividad, es acompañado por organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros.

Nicolás Sabuncuyan, director del Consejo Nacional Armenio (CNA) en Argentina, declaró en un diálogo con ANCCOM: “Argentina tiene una de las comunidades armenias más grandes del mundo, de las más lejanas a la República de Armenia y con un desarrollo institucional organizativo muy fuerte. En el CNA trabajamos con temas de la causa armenia, uno de los cuales es el reconocimiento del genocidio. En Argentina y otros países donde los organismos de Derechos Humanos locales tienen mucha presencia, trabajamos en conjunto con ellos.” Sobre este punto, explicó: “El reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos de Argentina fue acompañado por nosotros, y viceversa. Siempre han acompañado nuestro reclamo entendiéndolo como una causa de Derechos Humanos. Hay una relación desde la última dictadura y muchos referentes nuestros formaron parte de esos organismos. También hay familias que han sido víctimas de los dos genocidios.”

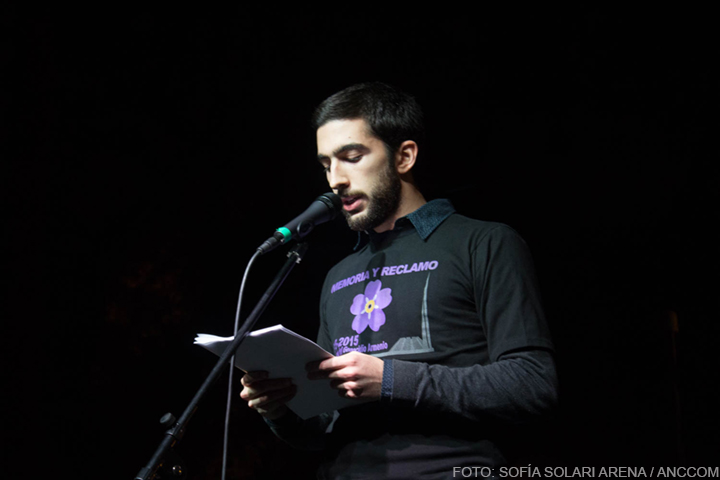

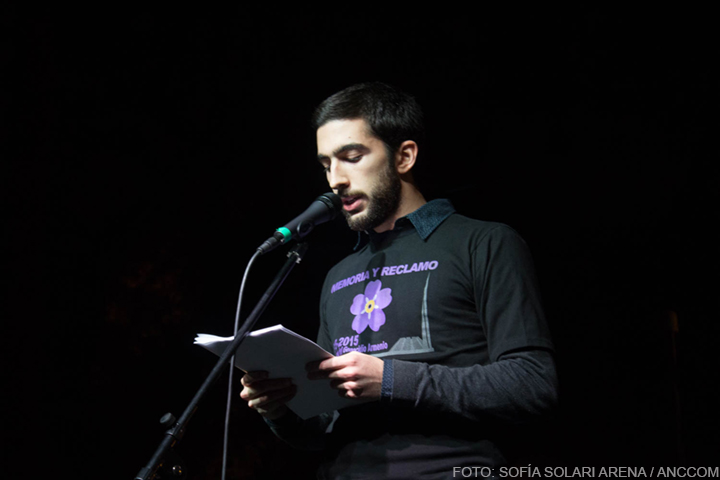

A 102 años del Genocidio, también hubo lectura de documentos. El reclamo fue encabezado por las entidades de su colectividad, acompañado por organismos de Derechos Humanos.

Este año se cumplió una década de la sanción de la ley 26.199, mediante la cual el Estado argentino reconoce que el pueblo armenio fue víctima de un genocidio y establece la fecha del 24 de abril como “el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”. En el marco de esta efeméride, Sabuncuyan, uno de los principales impulsores de la ley, se refirió a su promulgación como “un hito importantísimo” y manifestó: “Se vivió como un hecho sin precedentes para la comunidad porque, al tratarse de una ley nacional, promueve acciones al respecto y sirve de base para iniciar nuevos procesos en el ámbito judicial, educativo y político”.

Acerca de la exigencia por el reconocimiento del genocidio hacia la comunidad internacional en general, y hacia Turquía (el estado perpetrador) en particular, Sabuncuyan expuso: “El reconocimiento internacional es un condicionante para Turquía, que es el país que tiene que reconocer y reparar. Otros países, que acompañan el proceso al reconocerlo, logran generar más presión. Mi sueño, aparte de que Turquía reconozca el genocidio, es que también lo hagan todos los países del mundo, tengan o no presencia de comunidad armenia. Porque si no, vamos a retroceder como humanidad al pensar que un delito como el Genocidio Armenio es un crimen sólo contra el colectivo que lo sufrió, y esto no es así. Los genocidios requieren un rol activo de todos los estados, porque se trata de la humanidad. El mayor objetivo es que se construya un sistema internacional que evite que se produzcan nuevos genocidios y sancionen a los genocidas para que reparen a los colectivos que los sufrieron. Sino, está permanentemente abierta la puerta para que sucedan nuevos actos de estas características.”

El Grupo Scout Ararat y San Vartán, también se hicieron presentes.

Así como el reconocimiento de un genocidio es el primer paso para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación que merecen las víctimas, el negacionismo que conlleva el desligamiento de la propia responsabilidad y el ocultamiento o banalización de los hechos conduce al olvido y la impunidad, además de dejar latente la posibilidad de que estos crímenes de lesa humanidad vuelvan a repetirse.

“Creo que está habiendo un rebrote de discursos negacionistas en la actualidad”, advirtió Sabuncuyan y agregó: “Nadie puede decir que no hubo un Genocidio Armenio. No pueden negar que hubo muertos, pero lo que se hace jurídicamente es buscar la vuelta para que Turquía no tenga que pagar por el crimen ni responder oficialmente. Eso es negacionismo. No es negar los hechos, sino hacer creer que estos no fueron un crimen. El gobierno turco banaliza al decir que no fue un genocidio, que fueron menos las víctimas y que se dio en el marco de una guerra. Es lo mismo que hizo la dictadura acá, al rechazar que se trató de un genocidio. Ese es el mecanismo genocida. Y frente a la avanzada de discursos negacionistas, el gobierno tiene que ratificar las políticas de Derechos humanos como políticas de Estado. Porque si no hay verdad, no hay memoria, ni justicia, ni reparación. Estos no son eslóganes, son procesos y pasos a seguir.”

Argentina se encuentra entre los 29 países que reconocen oficialmente ese Genocidio. En la foto, un niño sosteniendo una bandera con los colores del estandarte nacional armenio.

Actualizada 25/04/2017

Abr 18, 2017 | Comunidad

“Soy blanquito, gracias a Dios no tengo sangre mapuche ni tehuelche”. La definición es de Ricardo Parisi, concejal por Cambiemos en la ciudad de Esquel, quien insultó y discriminó a la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés, y a manifestantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel (SOEME), a quienes les dijo “negros de mierda”. El martes a la mañana, en una entrevista con una radio local, el concejal ratificó sus dichos y aseguró que no se arrepiente de nada. “Qué sé yo si es discriminatorio: yo nací y me crié en este pueblo, me crié con la mayoría de la raza de ella”, dijo Parisi en referencia a Avilés.

El conflicto comenzó el miércoles pasado, mientras en el Concejo Deliberante local se trataba una ordenanza municipal con la que el SOEME no estaba de acuerdo. En diálogo con ANCCOM, el concejal por el Frente para la Victoria Oscar Cheuque, presente en ese momento en el recinto, explicó que esa ordenanza “pretendía dar un plus a un sector de los empleados municipales por fuera del ámbito paritario. La gente del sindicato consideró que esta actitud trataba de desprestigiar y desconocer al gremio, por eso se encontraban manifestando fuera del recinto”, agregó.

“Nosotros habíamos presentado una propuesta de modificación de la ordenanza –dijo en conversación con este medio Avilés, que también estaba en el recinto-. En un momento el concejal Parisi, que estaba sentado al lado mío en la última fila, se dio vuelta y a través del vidrio les gritó ‘negros de mierda’ a la gente que se estaba manifestando”. Cuenta Avilés que cuando le pidió silencio a Parisi, para poder escuchar a los demás concejales, éste reaccionó: “Se enojó y me dijo: ‘Cállese usted, que también es una negra. Yo soy blanquito, gracias a Dios no tengo sangre mapuche ni tehuelche’”.

En virtud de estos insultos, la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer denunció al concejal de Cambiemos ante la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos de Chubut y el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), por «discriminación, racismo y xenofobia». Cuando ayer, en la entrevista radial citada, le preguntaron por la denuncia, dijo: “No he escuchado nada. Lo único, como te dije, que me sacó una foto con el celular, porque son tan pobres que tienen celulares de mucha plata». Cuando le preguntaron por qué había insultado a los manifestantes, Parisi expresó: «De afuera uno gritaba que (Jorge) Junyent -presidente del Concejo Deliberante- era un coimero, un chorro. Entonces yo golpeé el vidrio y le dije: ‘Mirá, pará, que vos sos un negro de mierda’. Me salió de adentro». Durante la misma entrevista el conductor del programa le preguntó si iba a disculparse: “Yo disculpas le pido a una persona que es educada», respondió

“Me pone muy triste lo que ocurrió, no puedo creer que todavía existan personas que tengan esta mentalidad –dijo a ANCCOM el concejal Cheuque-. Yo tengo sangre Mapuche y estoy orgulloso de la sangre que corre por mis venas, como así también lo deben estar seguramente otras personas, vecinos de Esquel, habitantes de nuestro país o Latinoamérica, de tener la sangre que tienen».

Los dichos polémicos de dirigentes de Cambiemos de Esquel no son novedad. El el último acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Jorge Junyent, el presidente del Concejo Deliberante de Esquel y del Bloque Cambiemos, durante su discurso expresó que «la madurez debería permitirnos rendir homenaje también a las víctimas del proceder de las organizaciones subversivas, que asolaron el país en aquellos años». En cuanto a este discurso, opinó Graciela Avilés: “Avala la Teoría de los Dos Demonios y en ningún momento se retractó, por lo tanto sabemos que es el pensamiento de ellos». Cheuque, por su parte, también se manifestó en contra de las declaraciones del presidente del Concejo: “En nombre del gobierno municipal, Junyent dio un discurso, el 24 de marzo pasado, en el que no reconoce que en el país hubo un terrorismo de Estado –dijo-. A eso se suman ahora los dichos racistas del concejal Parisi. El ejecutivo local, por otra parte, desconoce totalmente la representación de los trabajadores municipales. Lo único que generan es preocupación entre nosotros y división entre los ciudadanos”.

Actualizado 19/04/2017

Abr 13, 2017 | Entrevistas

Melisa Liebenthal, directora de Las lindas, habla acerca de su ópera prima y su posición en torno a la cuestión de género y los mandatos sociales a las mujeres. El filme puede verse todos los viernes de abril a las 20, en el MALBA y los domingos a las 19 en el Centro Cultural Recoleta.

Cuando tenía 13 años, su padre comenzó a llevarla al BAFICI, un festival de cine que la impactó desde un primer momento. Toda su infancia y adolescencia estuvo marcada por videos que ella misma capturó. Al terminar la escuela, casi como por añadidura, Melisa Liebenthal entró en la Fundación Universidad del Cine (FUC), de donde egresó como directora cinematográfica. En 2015, con 24 años, volvía al BAFICI, pero esta vez a uno de sus laboratorios, para presentar un work in progress, titulado Las lindas, con el que obtuvo los premios Talkbox y Estudio Ñandú. Allí, una presentadora de Rotterdam lo vio y le gustó. Un año más tarde, su ópera prima se presentaba, ya terminada, en la ciudad holandesa y obtenía el premio Bright Future. Meses después terminaría de afianzarse al obtener, en el BAFICI, el premio a mejor directora por la competencia argentina y, en Asterisco LGBTIQ IFF, el de mejor filme. Hoy, con 26 años, trabaja en un nuevo proyecto, que por el momento se conoce como El rostro de la medusa, junto a la productora Eugenia Campos, de quién recibió gran apoyo para Las lindas. Su nueva producción, se presentará en el mismo festival que la enamoró del cine.

¿Cómo se gesta Las lindas?

Las lindas nace en la Fundación Universidad del Cine (FUC). La empecé como un proyecto en un taller de dirección del último año de la facultad. La propuesta era hacer algo completamente libre, entonces comencé a explorar cosas que me interesaban y a probar recursos que después quedaron en la película. Fue ese espacio de exploración libre el que me permitió empezar con el embrión de este proyecto que continué por mi cuenta. Después de un tiempo se sumó Eugenia Campos, que es la productora, y Sofía Mele, que es la co-montajista, y entre las tres lo convertimos en la peli que es. Me sirvió mucho el empuje y el apoyo de Eugenia como productora, que apostó al proyecto.

«Todas las implicancias de la feminidad, que a mí, particularmente, siento me pegaron y me marcaron de alguna forma: el peso sobre el cuerpo de la mujer, la sexualidad…»

¿Y cómo fue su construcción?

Nos costó mucho encontrar una estructura para esta película porque no tenía un guión. Eran secuencias que yo iba filmando, que íbamos editando, viendo cómo se podían pegar, era un descubrimiento constante. Por esto, nos costó llegar a una estructura, pero también es parte de cómo me gusta trabajar a mí. Nos dimos cuenta que funcionaba ir de lo más superficial y liviano a lo más denso o pesado. La película hace eso, empieza muy frívola, con las chicas tomando tragos antes de salir y hablando de las locuras que hacían, después sigue con una anécdota de piquitos súper graciosa, continúa creciendo y termina casi con la secuencia de la depilación, que es la más cargada, desde todos lados, incluso desde la música. Hay ese movimiento de llegar a lo denso.

La película tiene una mirada feminista, ¿buscaste desde el principio que sea así o es algo que también se fue construyendo?

Cuando la empecé en 2013, estaba súper metida en el tema, lo había descubierto hacía poco, entonces se dio como a la par. Uno de los momentos más determinantes del proyecto fue estar con un álbum de fotos viejas que hay en mi casa y ver muy claramente el pasaje de la niña sonriente, espontánea, a la adolescente enojada, incómoda, con cara de orto en todas las fotos, era muy claro el pasaje. Vi eso y dije: “¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó de un momento al otro?”. Entonces empecé a pensar que detesto la pubertad, que fue un momento súper difícil y pesado, donde la pasé como el culo y entonces digo: “¿Por qué la pasé tan mal?” Y bueno, acá es donde entra la lectura sobre todas las implicancias de la feminidad, que a mí, particularmente, siento que me pegaron y me marcaron de alguna forma: el peso sobre el cuerpo de la mujer, la sexualidad… Así que sí, surgió desde el principio esta inquietud feminista.

Sin embargo, en las conversaciones que tenés con tus amigas en la película, esto aparece como una búsqueda sobre la marcha…

En esas conversaciones con mis amigas, que se ven como completamente espontáneas e improvisadas, que giran en torno a las fotos viejas, yo sí apuntaba a tratar de buscar cuestiones, temas o anécdotas que de alguna forma dispararan hacia estos lugares de la construcción del género. Pero igual, lo iba moderando a medida que se daba la conversación. Eran conversaciones de una hora y media cada una de las que usé, como máximo, ocho minutos. Entonces era mucho material que se descartó porque se iba muy para otro lado, o no era tan interesante, o no tenía tanta intensidad. Eran espontáneas en el sentido que no había nada preparado, más que las fotos viejas y las historias que surgieran de ahí en ese momento, esa era la única directriz, no es que dijimos: “vamos a hablar de esto o aquello”. Por otro lado, yo intervengo mucho detrás de cámara porque tampoco quería que fuera una entrevista al modo clásico donde el entrevistador está borrado, acá buscaba todo lo contrario, Melisa es un personaje que está detrás, que se ríe y mueve la cámara, era para estar un poco más a la par y en iguales condiciones con la entrevistada. Tanto en las fotos viejas como en esas anécdotas, aparecían señales por todos lados de cómo fuimos moldeadas todas de distinta forma para ser lo que entendemos por mujer. Cómo fuimos moldeadas para que nos decodifiquen como mujer, básicamente. Como una arcilla a la que se le da esa forma.

En una parte de la película, decidís hacerte un cambio de look y decís que te reconocen como un hombre por cortarte el pelo corto y la gravedad de tu voz, ¿ese pasaje tiene que ver con la decodificación de la que hablas?

Sí, claro, era un poco la idea. Poner eso en foco simplemente para hacerse la pregunta: “¿Qué pasa con esto? ¿Cómo, algo tan básico como el largo del pelo, hace que tu mundo cambie?” No tengo respuestas, ni busco dar explicaciones, sino, que creo que ya con preguntárselo, o pensar en eso, algo se modifica en la percepción de las cosas, esa es la idea.

«Tanto en las fotos viejas como en esas anécdotas, aparecían señales por todos lados de cómo fuimos moldeadas todas de distinta forma para ser lo que entendemos por mujer».

A pesar de tratar el tema de género, la película no se priva del humor…

No creo que el humor atente en contra de esto, creo que la seriedad es peor que el humor para tratar cuestiones de peso. Digamos, la solemnidad no me parece interesante como tono. El humor está en la película y era una búsqueda también, no queríamos que se vuelva muy pesada, dramática o bandera, tipo militante de algo. Queríamos que el espectador pueda encontrar su lugar en la película. Creo en eso, en darle cierto espacio al espectador para que se identifique con lo que quiera, que piense lo que quiera y saque sus propias conclusiones. Con suerte, más espectadores se harán preguntas. Y para esto, creo que es más efectivo, como estrategia, introducir algo de humor antes que estar marcando: “Esto está mal, esto está bien, esto tiene que ser así”. Cuando utilizás un discurso de ese tipo, la otra persona automáticamente se cierra, la receptividad se corta mucho. Woody Allen decía que el humor es tragedia más tiempo. La película se basa mucho en la mirada retrospectiva, en el recuerdo de cuando crecimos y nuestra adolescencia. Pasó tiempo, por eso nos podemos reír también. Hay un momento en el filme, que no dudé en sacarlo, pero me parece de los más fuertes: es cuando mi amiga cuenta cuando iban a la matiné a los 12 años y los pibes le metían mano. Nos reímos, pero es producto de esta mirada retrospectiva. Y después está en cada uno darse cuenta de las cosas o no. Si alguien se ríe y no piensa nada más, es su problema, en parte. Yo creo que la película llega a dar a entender toda esta cuestión, el peso que tiene la construcción de los géneros y el efecto que generan los mandatos sociales. Creo que ahí logra su cometido a pesar de su tono liviano y con humor.

¿Te costó mostrar cierta intimidad, tanto tuya como de tus amigas?

No, nunca lo viví de esa forma porque, desde un primer momento, mi intención era hacer un autorretrato, me interesaba ese género, el cual, para mí, está definido por ser un relato en primera persona, un ‘yo’ que se construye, que habla, pero que a partir de eso está atravesado por cuestiones universales o mucho más amplias. Es ir del ‘yo’ a algo más amplio, con esta voluntad de no quedarse en el ombligo. Siempre lo trabajé así. Eso, sumado a la idea de lo que quería mostrar, era como que todo el material que usaba, mis fotos y videos viejos, iban en pos de algo más grande, entonces nunca me lo cuestioné mucho. Después, por el lado de mis amigas, tuve mucha suerte, todas fueron muy relajadas en relación a hablar con la cámara y a que yo usara el material, confiaron. Pero, como fue una película que se descubrió en el azar, ellas también la fueron descubriendo a medida que yo lo hacía. Por otro lado, lo que genera la película es como un efecto de intimidad, de corazón abierto. Cuando la persona que está en frente tuyo se abre, como por reflejo, a uno le da por ser mucho más receptivo. Pero esto no significa que vos la ves y podés decir que me conocés o que las conocés a ellas, ves una parte y está todo en función de un relato, de cosas que ya sabemos, pero que está bueno recordar. Estoy usando mis fotos y hablando de lo que me pasó, pero no me estoy exponiendo, porque exponerse tiene una carga negativa por la cual quedás expuesta como carnada y en la película no es así.

Actualizada 13/04/2017

Abr 13, 2017 | Comunidad

El sol caía en diagonal desde la cúpula del edificio de la vieja confitería El Molino, empapando de fulgor la pintoresca fachada de la Escuela Itinerante, que se inauguró el miércoles 12 de abril. Las precisas exigencias de los docentes se explicitaban a cada uno de los lados de la estructura. De izquierda a derecha: Ley de Financiamiento Educativo y paritaria nacional docente. “La escuela pública enseña, resiste y sueña”, el lema de los maestros, también estaba pintado en el frente.

Eran un poco más de las tres de la tarde y en la Plaza del Congreso había una asistencia de diversa composición. Entre puestos de choripanes, cuatro móviles de televisión y un señor que predica con una biblia diminuta, se hacían presentes las principales gremiales docentes y algunas de sus filiales del interior. Un puñado de diputados nacionales y dirigentes gremiales, Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y la bandera de la Asociación Argentina de Actores, con Alejandra Darín y Juan Palomino como figuras más notorias. Completaban la lista, transeúntes de todas las edades que se sumaron al evento.

María Sormanni, docente del Instituto de Formación Profesional N°1 y también de las Escuelas 202 y 417 de Casilda, Rosario, tiene 45 años y es docente hace 24. En diálogo con ANCCOM, expresó: “En una democracia y con un gobierno que se dice republicano, lo primero es empezar por cumplir con la Ley de Financiamiento que incluye la paritaria nacional. La verdad que todo está bastante duro. No sé si van a aflojar porque ya parece que se lo tomaron como algo de vida o muerte. No estuve el domingo pero hubo compañeros nuestros que sintieron miedo. Creemos que no pasó a mayores porque decidieron irse de la plaza. Hacía años que no teníamos miedo a movilizarnos, a ir una marcha, a estar en la calle”.

A diferencia de hace tres días, en esta plaza había de todo, excepto policías. El escenario había mutado: de la dantesca combinación entre la lluvia otoñal del domingo por la noche y la vigorosa performance represiva de las fuerzas policiales, a una propuesta novedosa acompañada por la gente y por el clima, que buscaba imprimirle creatividad al conflicto.

“Lo bueno es encontrarnos acá, poder compartir esto con gente que estuvo hace veinte años en esta misma plaza defendiendo la educación pública. Siento orgullo de venir a luchar y decirle a los gobernantes que los maestros estamos de pie, que contra nosotros no van a poder, y que nosotros que nos caímos en la educación pública somos quienes la vamos a defender, porque es una herramienta de igualdad y es la única que puede sacar a los pibes del hambre”, relató emocionado Iván Giménez, de 29 años, docente desde hace siete en la Escuela 6055 de Rosario.

Antes de comenzar con la inauguración, una nutrida columna avanzaba por la avenida Rivadavia. Al frente se divisaban los trabajadores de AGR-Clarín, desalojados de la planta el viernes pasado, luego de 82 días de toma y protesta contra los 380 despidos. Estaban acompañados por distintas agrupaciones y partidos de izquierda. La columna se detuvo cincuenta metros antes de llegar a Callao y Pablo Viñas, Secretario General de Artes Gráficas Rioplatenses, pronunció unas palabras en las que revindicó la lucha docente. Después, doblaron en Callao y continuaron su marcha hacia el Ministerio de Trabajo, en donde sí los esperaban los uniformados acorazados de la policía de la ciudad.

Se izó la bandera al son de las estrofas de Aurora. Se inauguraba la Escuela Itinerante con dos discursos a la altura de las circunstancias. El orden de sucesión fue proporcional a la intensidad de las intervenciones. Sonia Alesso, la Secretaria General de CTERA, una de las referentes junto a Eduardo López y Roberto Baradel, fue la primera en tomar la palabra: “Nos quieren sumisos, amordazados y arrodillados y vamos demostrar que de sumisos no tenemos nada y que vamos a construir otro escalón en la historia de lucha del magisterio argentino. Nos han atacado mucho, han atacado a nuestras organizaciones y nuestros dirigentes. No se dan cuenta, no entendieron que nosotros somos un colectivo. No hay acá ningún dirigente que sea imprescindible. Uno somos todos.”

A continuación, Hugo Yasky, titular de la CTA de los trabajadores, quien hace dos décadas atrás fuera uno de los dirigentes destacados de la Carpa Blanca, proclamó un discurso en el que se refirió a los dichos del presidente y del ministro de Educación, Esteban Burllich, a quien trató de infame: “Que venga a explicar cuál es su proyecto educativo. Nosotros le vamos a explicar el proyecto educativo que defendemos todos. Queremos una escuela que forme en valores. Que construya solidaridad. Que construya como una noción suprema, no la propiedad privada, no la ley de la oferta y la demanda, no la ley del más fuerte, sino la ley de la justicia social.”

Mientras la tarde se deshacía y el sol se desplomaba, se cantó el Himno Nacional. La Escuela Itinerante comenzaba con su primera actividad sobre el financiamiento educativo y la paritaria nacional.

Y es que, parida en el conflicto, además de nómade, la Escuela Itinerante promete ser inquieta. Y ya comienza a dar sus primeros pasos.

Para conocer la agenda de actividades de la Escuela Itinerante, haga clic aquí

Actualizado 13/04/2017

Abr 13, 2017 | Comunidad

La Escuela de Educación Media N°3 del distrito escolar 19, “Carlos Geniso”, está ubicada sobre la calle Agustín de Vedia, en el barrio conocido como 1-11-14. En ella trabajan Miguel Acuña y Juan Manuel Mauro, dos de los cuatro docentes detenidos cuando CTERA intentaba armar una escuela itinerante en Plaza Congreso, y miles de chicos hacen frente a su vida, formándose, con la idea de forjar un futuro posible. Los maestros, por su parte, también tienen su objetivo: enseñar y educar, que acaso no quieren decir lo mismo. “Hay una diferencia entre enseñar y educar. Enseñar se enseña con la palabra. Educar se educa con la palabra y con el ejemplo. Los docentes son educadores”, dijo el Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Secretario Gremial de CTERA, Eduardo López, en el abrazo simbólico realizado al establecimiento en defensa de la educación pública y como repudio a la represión policial sufrida por los docentes el domingo pasado. En muchas escuelas del país se repitió la misma escena.

El domingo pasado por la noche, la policía recibió una orden y sacó a la fuerza a los trabajadores de la educación cuando intentaban montar la escuela itinerante, que recorrerá el país reclamando paritarias nacionales. Juan Manuel Mauro y Miguel Acuña estuvieron presentes en el abrazo de la escuela, junto a todos sus compañeros y alumnos, con quienes comparten las tareas cotidianas en la escuela. Frente a la justificación de la represión por parte del gobierno, Mauro -aún con el cuerpo dolorido por los golpes- se defiende: “El domingo intentamos un modo alternativo de lucha, con los chicos en las aulas, sin cortar el tránsito. Sin embargo, nos reprimieron, nos pegaron, nos llevaron detenidos, nos armaron una causa de hurto, lesiones y resistencia a la autoridad. Nosotros estábamos armando una escuela itinerante, de forma pacífica, un domingo, en una plaza pública, hasta que el jefe del operativo nos dijo ‘formen, avancen’. Nos pasaron por arriba, nos tiraron gas pimienta”. Miguel Acuña cuenta asombrado: “La represión fue terrible porque nos estábamos manifestando pacíficamente”. Mientras que Laura también tiene palabras resonantes de lo que ocurrió allí: “No pensábamos que iban a reprimir de esa manera. Somos maestros y no es cierto lo que se anduvo diciendo en los medios de que no lo somos. Hace 20 años que soy maestra, estaba en la movilización y con terror por los policías armados. No nos dejaron plantar la escuela itinerante y nos tiraron gas pimienta, nos pegaron, nos arrastraron, fue espantoso”.

Los maestros, por su parte, también tienen su objetivo: enseñar y educar, que acaso no quieren decir lo mismo.

La E.E.M. N°3 tiene un enorme patio en su entrada, rodeado de paredes inscriptas de consignas en defensa de la educación. Una de ellas hace clara mención a la figura de Carlos Fuentealba, docente asesinado en 2007 por la Policía de Neuquén, durante una protesta. En ese extenso espacio al aire libre tiene lugar la concentración. Docentes, secretarios, directores, estudiantes, organizaciones barriales, entre otros actores, se juntan por un mismo objetivo: luchar por la educación pública. “La escuela es un lugar de encuentro, un lugar nacional y popular, un lugar de construcción de ciudadanos críticos, de inclusión, de lucha, de resistencia”, señala Marcela, maestra de la escuela e integrante de UTE. Este acto es un encuentro de realidades en común, como la de luchar por un salario digno, pero al mismo tiempo, condiciones dignas de trabajo. Al respecto, Laura, maestra de la Escuela Primaria N°15 del Bajo Flores también representante de UTE, indica: “Hay maestros que están debajo de la línea de pobreza incluso con el aumento de 2.000 pesos, más que nada las mujeres que son jefas de hogar y que no les está alcanzando el sueldo para comer, para vivir dignamente”. La protesta, que ya lleva más de un mes, continúa siendo desestimada por el gobierno de Cambiemos, que no solo no llama a paritarias nacionales Paritarias Nacionales sino que el domingo reprimió una nueva y creativa forma de reclamo. “El Gobierno viene mostrando que no le interesa resolver este conflicto, que la educación no es algo que les preocupe sino que, al contrario, buscan desprestigiar a la escuela y que los pibes queden fuera de las aulas”, prosigue Marcela, con indignación.

La educación pública está en crisis desde hace un mes. Existe un intento de desprestigiarla no sólo desde el gobierno, sino también desde los medios. En este sentido, Miguel Acuña indica: “Los grandes medios tratan de desprestigiarnos a través de la mentira”. A pesar de los ataques, docentes y estudiantes continúan con su lucha y su defensa de la escuela pública. “Nosotros no caímos en la escuela pública, sino que la reivindicamos, porque es el lugar que nos forma, que nos da vida”, afirma el bibliotecario del establecimiento. Mónica, maestra secretaria de la Escuela Infantil N°6, sostiene con total convicción: “La escuela pública es parte de mi vida, mi elección de vida, la vivo no solo como un trabajo. La escuela pública es la vida misma”.

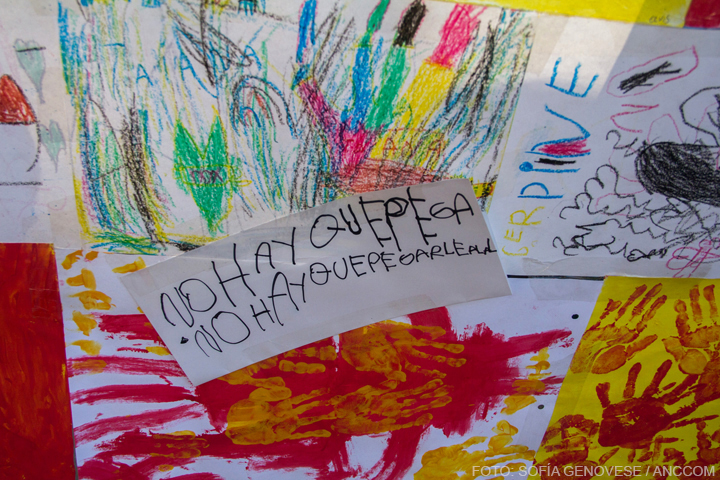

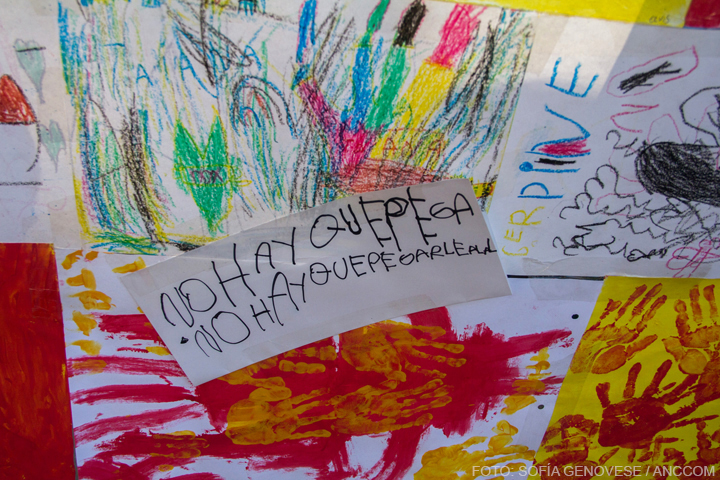

La E.E.M. N°3 tiene un enorme patio en su entrada, rodeado de paredes inscriptas de consignas en defensa de la educación.

El Bajo Flores, y la Villa 1.11.14 presentan una marcada problemática social: la violencia institucional y familiar. “Es muy habitual la muerte de chicos por la zona. Si no mueren en un tiroteo que se da entre bandas, se da por intervención policial, o por el juego perverso con las armas”, indica Mónica. Es un día extraño para la escuela, no solo por el abrazo simbólico, sino por la poca concurrencia de estudiantes al lugar. La causa es que murió otro chico y así, tal marginalidad va comiendo, de a duros retazos, el objetivo de formarse como alumno, de educarse – Mónica prosigue- Apuntamos a que este sea el barrio del conocimiento y no, el barrio de la inseguridad. El único camino para que los pibes puedan salir de la pobreza, de la marginalidad, es con estudio y con más educación”. En relación a esto, Dolly Demonty, mamá de Ezequiel, quien fuera asesinado en el Bajo Flores, en 2002, presente en el acto, explica a ANCCOM: “Apoyo a los docentes en esta lucha, porque sabemos la clase de personas que son, más allá de las difamaciones que existen contra ellos”. Si la escuela pública es a priori, una institución fundamental para cualquier sistema democrático, en barrios como en el que se encuentra la E.E.M. N°3 es doblemente necesaria. Así lo afirma Dolly: “Es lo mejor que hay, y más en este tipo de barrios, donde se necesitan docentes comprometidos”.

***

A clase en la Plaza

Otra escena de las protestas y acciones callejeras en solidaridad con los docentes reprimidos el domingo y en reclamo de respuestas urgente del gobierno al conflicto docente se dibujó en la Plaza de Mayo. Allí, frente a la Casa Rosada docentes universitarios realizaron clases públicas durante todo el martes. Los pupitres y los pizarrones se multiplicaron alrededor de la Pirámide de Mayo.

“Se les pide una nueva propuesta y la respuesta es represión, gas pimienta y detenidos. Es una barbaridad lo que están haciendo”, afirmó Natalia Silva, docente de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La convocatoria a las clases públicas tuvo fuerte adhesión de los estudiantes.

Convocados por la Asociación Gremial Docente (AGD) y Conadu Histórica, los docentes que dieron clase en la Plaza de Mayo en el marco de una nueva jornada de paro nacional volvieron a reclamar por un 35% de aumento salarial, regularización de docentes contratados y ad honorem, plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, y mayor presupuesto para la universidad pública.

La convocatoria a las clases públicas tuvo fuerte adhesión de los estudiantes. Antonela, alumna del Ciclo Básico Común (C.B.C) de la carrera de Psicología de la UBA, sostuvo: “El reclamo es sumamente válido, el esfuerzo del contra-viaje vale la pena. Es una barbaridad que se los reprima por pedir hacer su tarea dignamente”. Anabela Fernández, docente de Biología en el C.B.C, rescató el apoyo de los alumnos y afirmó: “Nosotros podemos organizarnos, pero sin estudiantes, esto no hubiese funcionado”.

***

También protestaron los científicos

Los científicos de Conicet se movilizaron este miércoles para reclamar el cumplimiento del acta- acuerdo firmada en diciembre pasado para reincorporar a 498 investigadores que superaron la instancia de evaluación del ingreso a la carrera de investigación pero que no fueron incorporados debido al recorte presupuestario que realizó el gobierno de Cambiemos.

A las 8 de la mañana los becarios e investigadores -convocados por las agrupaciones Jóvenes Científicos Precarizados, Corriente 12 de Mayo y Científicos Empoderados- cortaron la Avenida Santa Fe a la altura de Godoy Cruz. Más tarde se movilizaron al Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde tuvo lugar una mesa de negociación entre los delegados sindicales, las agrupaciones de científicos y las autoridades de Conicet. Sobre los motivos de la medida, Lucila Durso, de Jóvenes Científicos Precarizados explicó: “En concreto el organismo no hizo ninguna propuesta, por el contrario, nos fuimos enterando que el Ministerio está tratando de conducir la negociación de manera individual. Las propuestas que se le están haciendo a los compañeros son en lugares y dependencias del estado que no garantizan las condiciones de contratación para las cuales ellos concursaron”.

Abrazo al Profesorado Joaquín V. González.

El conflicto se originó en diciembre de 2016, cuando 498 de los ingresantes que habían superado la instancia de evaluación para el ingreso a carrera no lo hicieron por el recorte presupuestario. Luego de 5 días de toma del Ministerio se firmó un acta compromiso entre las autoridades y los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)-Conicet y las agrupaciones de becarios e investigadores. El acuerdo estipulaba una prórroga de las becas por un año mientras se reubicaba a los investigadores y la apertura de una mesa de negociación a lo largo del año. “No hubo ningún intento del Ministerio de hacer ingresar a los compañeros a la carrera, a pesar de que tiene el dinero y las partidas presupuestarias. La mesa hasta el día de hoy estuvo congelada, solamente hubo una reunión en la que se intentó establecer algunas pautas de funcionamiento pero nada de contenido”, consignó Gabriel Bober, delegado de ATE en Conicet.

Este conflicto tiene lugar en un marco de una serie de disputas en el ámbito de la educación, como el conflicto que se sostiene en varias provincias con los docentes de todos los niveles por las paritarias, además de los despidos en otros organismos estatales. “Nosotros tratamos de confluir con el reclamo docente, ya que muchos damos clase en la universidad. Es un conflicto puntual en el marco de un conflicto mucho más amplio que se relaciona con la educación y el Estado en general. La ciencia no es neutral y por lo tanto los científicos no estamos exentos de lo que pasa en el contexto político” sostuvo Victoria García, de la Corriente Nacional 12 de Mayo.

Abrazo de la comunidad educativa al jardín Florencio Escardó y la escuela Leopoldo Lugones de Villa Urquiza.

«La educación pública está en crisis desde hace un mes. Existe un intento de desprestigiarla no sólo desde el gobierno, sino también desde los medios». Abrazo a la E.E.M. Nº3 Distrito 19, escuela en la que trabajan los docentes que fueron reprimidas el domingo 9 de abril.

Actualizado 12/04/2017