Abr 30, 2019 | Entrevistas

«Elegí a Migré por lo mismo que luego me perturbó al escribir, porque es un producto que está enchastrado con el barro de lo menor», dice Liliana Viola.

Si bien el argumento legal para quitar de circulación el libro Migré. El maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país –tal cual su título completo– fue una infracción a los derechos de autor, denunciada por el guionista, amigo y heredero de Alberto Migré, Víctor Agú, la realidad es que por debajo subyace una censura homofóbica. El propio Agú publicó recientemente en Facebook una carta a su amigo muerto que lo confirma: “No querías que hablen de tu vida privada. Sin embargo lo hicieron. ¿Qué parte no entendieron esos amarillistas? ¡Cómo atrasa hablar de la sexualidad del otro!”, se quejó.

Escritora, editora del suplemento “Soy” de Página/12, autora de El libro de los testamentos (El Ateneo, 1997) y Los discursos del poder (Norma, 2001), Liliana Viola dedicó cuatro años a investigar la figura y la obra de Migré, el creador de culebrones legendarios como Rolando Rivas, taxista; Piel naranja y Una voz en el teléfono. El libro de Viola, editado por Sudamericana, salió a la venta en diciembre de 2017, pero desde finales de febrero pasado está siendo retirado del mercado por un acuerdo –que incluye una cláusula de confidencialidad– entre la editorial, Viola y Agú. Sin incumplir en ningún momento con ella, Viola reflexionó junto a ANCCOM sobre el proceso de elaboración de su libro, sobre la “saga novelera” que lo terminó rodeando y sobre Migré, el autor que transformó la televisión argentina.

Ante la propuesta inicial del grupo editorial Penguin Random House de escribir una biografía de María Elena Walsh, tu respuesta fue hacer la de Migré, ¿por qué?

Más allá de que María Elena Walsh es una escritora que se dirigió también a adultos, me parece que el perfil que cala en la sociedad son sus canciones para niños. Entonces pensé en la infancia y en mis ganas de escribir sobre alguien que la enloqueció, educó, ilustró, informó o desinformó. La abuela y la mucama son dos personajes que aparecen mucho en el libro, porque son consumidores de telenovelas. Pero no lo hacen solas, la mucama lo hace con la niña o el niño que está cuidando, la abuela lo mismo. Esa conexión entre el servicio doméstico y la abuela que tienen gustos despreciados por la clase media y la clase ilustrada. A su vez, las novelas de Migré estaban prohibidas para los niños, de la televisión era lo que los padres no permitían que se viera por estar cargada de escenas sexuales o de aquello que no se habla tanto en los 70 como en los 80. Elegí a Migré por lo mismo que luego me perturbó al escribir, porque es un producto que está enchastrado con el barro de lo menor.

Cuando hablás de la relación entre un biógrafo, su personaje y mencionás al dinero, aparece un vínculo con otra obra tuya, El libro de los testamentos…

Lo hice en 1995 cuando viví por dos años en Inglaterra por una beca de estudio. Allí tuve acceso a bibliotecas públicas y también a otras muy específicas, sobre todo en Oxford, donde fui encontrando biografías o facsímiles de muchísimos testamentos y de casualidad di con el de Charles Dickens. A partir de ese empecé a buscar otros, me encontré con muchos de puño y letra de escritores, escritoras y personalidades famosas que no guardaban una impronta legal sino que funcionaban como un arte de la despedida. No es casualidad que se llamen “la última voluntad”, es algo que uno escribe no necesariamente cuando se está por morir sino cuando decide algo para el futuro, luego de fallecer. Todo esto último que ocurrió [con Migré] es muy significativo, no deja de pertenecer al discurso de la telenovela. Que aparezca la figura de un sucesor, la prohibición, la idea de una sexualidad que hay que ocultar o un delito, citar más de lo que se debe. El protagonista sería el libro y el villano el que logra sacarlo de la venta. Asociado a la herencia aparece en el libro el personaje del novio de Migré, el actor Daniel Lemes. Cuando lo entrevisté no quería que su nombre figurara. Ahora, de repente, mientras se está hablando de que si Migré tenía o no que estar en el clóset y el libro es retirado de circulación, aparece Lemes que sale de su propio clóset. Esto también es una saga novelera.

¿Tuviste acceso al testamento de Migré?

Sí, es muy interesante. Habla de su personalidad o de cómo vivía, porque no solamente dice que le deja al heredero sus libretos sino que va indicando dónde los tiene que encontrar en una casa muy grande donde él vivía solo: “Hay algunos detrás del escobero, otros en una caja de zapatos”. Se conservan muchísimos, es invaluable, pero los tenía tirados por cualquier lado, su testamento tuvo eso de simpático.

El libro fue retirado de las librerías en febrero de este año.

¿Cuáles fueron los escollos durante la producción del libro?

Me enfrenté con mi timidez y por otro lado con el secreto. Ocurrió algo muy especial con los entrevistados, tenían una especie de mística, parecían estar dirigidos por Migré. Fueron 60 entrevistas, todos prácticamente refirieron a lo mismo y cuando llegábamos al terreno de la vida íntima o de algún defecto de Migré, siempre trastabillaban, se generaba un largo silencio y una pista equívoca: “Tuvo un gran amor pero no te puedo decir el nombre”, “Te puedo decir el nombre pero no el apellido”, y así. Todos me contaron, por ejemplo, qué les había regalado, por eso tuve un trabajo de pensar cómo hacer para mostrar la generosidad de este hombre, así es que imaginé para el primer capítulo una situación donde lo veo a Migré en el café La Paz, unos días antes de morir, contando mucho dinero y dándoselo a un amigo. Imaginate qué loca la relación que se produce entre quien escribe una biografía y su biografiado, que me han discutido de esta historia que es fantasiosa, que no fue en ese bar sino en otro, que no fueron 2.000 dólares sino 15 y que no era un amigo sino un conocido. Lo que ellos veían como un error, para mí era la confirmación de que estaba en buen camino en la construcción de su figura.

¿Qué lugar ocupó el público en la construcción de la figura de Migré?

A lo largo de esos cuatro años me di cuenta de que una biografía de Migré no iba a estar completa si no se le daba un lugar importante y sostenido a lo que los y las televidentes tenían para decir, fuera o no real. Mucha gente recuerda su propia telenovela con escenas que jamás ocurrieron. Me pareció importante, al mismo nivel que los datos duros asociados a la vida de Migré, así que decidí entrevistar espectadores, recoger anécdotas e incluirlas como si fueran notas al pie, en ese sitio de autoridad que suele tener la nota al pie en los textos académicos.

¿Migré buscó el éxito de manera deliberada?

Sus logros los buscó a conciencia, por lo menos lo hacía como una necesidad. Migré era más un espectador que un escritor, una vez que él escribía y sus actores actuaban, se sentaba a mirar como si fuera otra señora más de ese público. Por eso nunca pudo escribir novelas con 200 capítulos por adelantado porque no sabía realmente cómo iba a seguir la novela. Para mí podía desdoblarse, se le presentaba esa combustión que es la pasión que mantuvo hasta el final de ser un espectador y tener el poder de que pase en las tramas lo que él quería que pase.

¿Fue un precursor?

Mientras Migré escribía el libreto de Rolando Rivas, taxista, a principios de los 70, durante el gobierno de Lanusse, el ERP secuestró al director general de la Fiat, Oberdan Sallustro y la televisión lo mostraba como un hombre trabajador, italiano, con mujer y tres hijos que hablaban en cámara. Fue una situación inédita que duró uno o dos meses, hasta que se da el desenlace que muere cuando la Policía va a liberarlo, no se sabe si las fuerzas de seguridad o el ERP lo mataron, aunque luego el ERP se atribuyó el asesinato. Migré estuvo viendo que su público estaba preso de una historia apasionante y real, por lo que convirtió al hermano de Rolando, Quique Rivas, que hasta ese momento había tenido apariciones insignificantes, en estudiante universitario y guerrillero. Episodios más tarde es perseguido y asesinado a las tres de la mañana, adelantándose a las prácticas que aplicarían cuatro años más tarde las Fuerzas Armadas. Migré no tuvo una intención política pero lo suyo hoy puede y debe ser leído como una hazaña.

Se cuenta que con Rolando Rivas, taxista se paraba el país, que a Claudio García Satur, el galán de la tira, los taxistas lo consideraban un colega y hasta le preguntaban cuántos viajes había hecho…

Uno de los elementos característicos de las novelas de Migré es que se intenta que el público pierda noción del límite entre realidad y ficción. Es el autor que aparece en el primer capítulo o que se mete en la novela cuando un actor falta, totalmente fuera de cuadro. Sin embargo, veíamos que entraba Migré sin sorpresa, porque era un autor que estaba sobrevolando siempre sus personajes. En Piel Naranja no es loco que de repente se siente en un sillón junto a Marilina Ross y le pida que cante “Quereme”…

«Cuando llegábamos al terreno de la vida íntima, los entrevistados siempre trastabillaban. Se generaba un largo silencio y una pista equívoca: ´Tuvo un gran amor pero no te puedo decir el nombre´”.

¿Y cómo es la mujer en las telenovelas de Migré?

Protagonista de problemas éticos, morales, y subsumida en el amor romántico. El problema es que quiere enamorarse pero se encuentra con una sociedad patriarcal y machista. El radioteatro –que Migré creció escuchando y luego escribió– y la telenovela ponen en tono de ficción problemas de la identidad femenina, legales y familiares: los niños robados, el aborto, la lucha por la tenencia y la identidad de los niños, la necesidad de casarse dentro de la misma familia, las diferencias de edades, todos estos elementos nos están hablando del derecho de familia.

Migré no se quedó en el cliché a la hora de mostrar al varón homosexual…

A medida que pasaron los años, fue agregando conflictos, perfeccionándolos y modernizándolos, abriendo la visión. En los años 70, en el unitario Fin de semana macabro aparece Lucho, un joven homosexual reprimido que unos amigos obligan a tener relaciones con una prostituta a la que después asesina. Representa a un homosexual que es víctima del patriarcado, que lo obligan a demostrar que es un macho, y por otro lado es el “conflictuado” cuya violencia lo hace capaz de asesinar. En Leandro Leiva, un soñador de 1995, aparece personificado por Daniel Lemes otro gay, Pastor Feijó. Es la persona que da alegría, solidaridad, lazos y creatividad a toda una comunidad. La imagen ha cambiado mucho desde aquel homosexual que es capaz de matar por oprimido hasta éste que busca soluciones donde aparentemente no las hay, a pesar de que sigue oprimido y escondido en el Tigre.

Desde las reivindicaciones de género actuales, ¿cómo se ven hoy las telenovelas?

Desde el feminismo podemos ver que hay un apaleamiento, por ser un género consumido por mujeres, lo hemos mirado con desprecio. Los actores, en las entrevistas del libro, cuentan cómo hacían una telenovela de Migré para obtener fama e inmediatamente se volcaban al teatro serio para limpiarse el lastre, para no ser considerados mediocres. Es paradójico, porque es un género de un éxito rotundo, eminentemente dedicado y pensado para la mujer o mentalidades afines a lo femenino, que nosotras mismas hemos mirado con culpa.

Abr 26, 2019 | Culturas, Novedades

La Compañía de Teatro Penitenciario visitó la Argentina para participar del Festival Itinerante Latinoamericano Ámbar

“¿Qué putas voy a ir a hacer al teatro? Si ya bastante estoy perdiendo el tiempo aquí…” Así recuerda Ismael Corona que sentía, hace ocho años, cuando todavía estaba privado de su libertad y en la biblioteca de la penitenciaría lo invitaban a sumarse a un taller de actuación. Se le escucha aquel escepticismo y parece mentira: apenas unos minutos antes, Ismael se eternizaba para todos los presentes. Lo hacía en una sala del Centro Cultural 25 de Mayo, durante una de las últimas escenas de La espera, la obra que vino a presentar la mexicana Compañía de Teatro Penitenciario, integrada por ex convictos de la cárcel de Santa Martha Acatitla, en su primera gira fuera del país. La escena es hermosa y, a la vez, de una extrema violencia metafórica: Ismael se interpreta a sí mismo durante los días en que estuvo privado de su libertad y, mientras es golpeado por infinitos garbanzos lanzados contra su cuerpo, recuerda lo difícil que es hacer equilibrio “cuando se tiene la vida en una mano y la muerte, en la otra”.

“No sé si la gente viene a vernos por morbo o para darse una idea de cómo es la vida en la cárcel”, se pregunta todavía Antonio Hernández López, que nació en Veracruz hace 48 años. Más de la mitad de su vida, 26 años, los vivió en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. La obra testimonial escrita y dirigida por Conchi León, estrenada aquí en el marco del Festival Itinerante de Teatro Latinoamericano Âmbar, transita justamente por esos años, de la esperanza y la desesperanza. “Aquí hablamos de nuestros demonios”, cuenta Ismael, que fue encarcelado por homicidio a los 17 años y pasó cinco en prisión. “Con esta obra intento desprenderme del ser ex-convicto”, reflexiona, en su sexto año de libertad.

Antonio recuerda con exactitud el día que actuó por primera vez: fue el 15 de mayo de 2015. También recuerda que era sábado. La percepción del tiempo, ante el encierro, es específica: todo se resignifica. “Desde que caí en la cárcel, tengo bien presentes las fechas. Hay cosas importantes, y más estando en ese lugar, que uno no olvida. Siempre se es consciente de dónde se está y de cómo pasan los días, las semanas, los meses, los años… Me acuerdo de todo lo que viví en la cárcel”. La espera, desde un teatro metafórico y documental, recrea esas percepciones, a partir de los recuerdos de sus tres protagonistas interpretándose a sí mismos, en un juego teatral de nunca acabar. Aquellos que se han acercado por morbo, se irán con sabor a poco: La espera sólo pone la lupa en lo que sucede detrás de los muros para levantarla enseguida y provocar una reflexión compleja y profunda sobre una historia social y política de violencia y deshumanización.

El teatro, allí, viene a ejercer su labor. “El arte estaba en mi familia, por parte de mi papá. Pero yo no lo encontré hasta que estuve en la cárcel. Perdí muchas cosas ahí, pero encontré otras. Una de ellas fue el teatro”, recuerda Javier Cruz, el tercer protagonista y uno de los históricos del grupo escénico, miembro desde sus comienzos, en 2009.

El grupo teatral mexicano que nació en la cárcel de Santa Martha Acatitla cumple una década.

La Compañía de Teatro Penitenciario nació hace una década como un proyecto del Foro Shakespeare, un espacio independiente y sin fines de lucro que genera y desarrolla proyectos de impacto social en México, a través de las artes escénicas y diversas expresiones artísticas. Con las banderas de la profesionalización teatral, el empleo remunerado y la reinserción social de los internos, a través del arte y la cultura, la Compañía les permite hoy vivir de la actuación y de su trabajo artístico a Javier, Antonio, Ismael y Eduardo Sixto Escobar, los cuatro integrantes de la agrupación que salieron en libertad y quisieron continuar desarrollándose artísticamente.

Sin embargo, la labor teatral de reinserción social tiene su fuerte en la compañía interna, al interior de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla. Cada sábado, el elenco estable y profesional de 15 internos privados de su libertad sube a escena una obra (por estos días, tienen tres en cartel) y los espectadores se trasladan al penal para verlos en acción. Nada puede contener las transformaciones que suceden allí, en los cuerpos movilizados de los actores, cuando dicen desde sus personajes y son libres en su actuación. Ni siquiera los muros. Ismael recuerda que en los últimos dos años, el elenco estable interno salió del penal -en una movida logística que se planeó durante varios meses- para presentar dos piezas: Ricardo III, una adaptación libre de la obra de William Shakespeare, y Esperando a Godot, de Samuel Beckett, cuya versión había sido seleccionada para integrar la Muestra Nacional de Teatro, en México. “Es algo que nunca vamos a olvidar -rememora Ismael, quien se sumó a una de las puestas-. Tomamos decisiones erróneas, sí. Y decisiones equivocadas, también… Pero llegó la hora de darle la vuelta a eso y empezar a hacer cosas que nos dejen algo como personas. Nos olvidamos de ser humanos, de ser personas, y con el teatro aprendemos a volver a serlo. Es un trabajo muy laborioso. No cambiamos de un día para el otro. Ese día, ellos salieron de la cárcel para hacer una obra de teatro y regresaron triunfadores”.

La espera habla de esos encuentros humanos, que habilita el arte, de la mano de maravillosas creaciones como esta Compañía de Teatro Penitenciario, que hoy viernes culmina su primera gira internacional, que la trajo a Argentina, con presentaciones en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. En una escena, el cartel que los identifica con el delito por el que fueron encarcelados, se da vuelta y revela otra palabra: se lee “actor”. Las historias que cuenta La espera hablan de esas transformaciones, de esa complejidad. Pero traspasan la cuarta pared y le entregan el desafío a quien se creía ajeno, cómodo y libre en su butaca. “¿Qué espero? -reflexiona Ismael-. Cuando era niño, esperaba crecer. Y en la cárcel, esperaba mi libertad. Ahora, espero que esto que hacemos se expanda como un virus: que no sólo México tenga una compañía estable de teatro penitenciario, sino que también aparezca en Argentina y en tantos otros lugares… Creo que podemos modificar al hombre y a la mujer: está en nuestras manos”.

La Compañía mexicana presentó «La espera» en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Abr 26, 2019 | Culturas, Novedades

¿Por qué perdimos las elecciones presidenciales de 2017? Es la pregunta que se hace Marco Enríquez-Ominami para producir Al fondo a la izquierda. El film realizado bajo la dirección del argentino Rodrigo Vázquez y presentado recientemente en la Facultad de Ciencias Sociales.

Su productor, quien fuera tres veces candidato por la presidencia de Chile y fundador del Partido Progresista, se cuestiona sobre el lugar que ocupa la izquierda en América Latina e intenta establecer las causas de su pérdida de fuerza en los últimos años.

“Puede ser que me haya equivocado en todo el documental, pero es un film de reflexión política”, afirmó Enríquez-Ominami antes de la proyección.

El documental fue filmado en siete países y en él entrevista a mandatarios y exmandatarios de la región tales como Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales, Pepe Mugica y Dilma Rousseff, con el objetivo de analizar con cada uno de ellos la actualidad de la izquierda.

Nicolás Maduro es quien abre el ciclo de entrevistas. “Los expertos fracasaron en visualizar esta crisis” es una de las frases del mandatario al referirse al modelo petrolero rentista de Venezuela. Enríquez-Omimami sostiene que se vive en un centro de tormenta permanente. Sin embargo, para el ex presidente Rafael Correa la realidad es otra, ya que para él “La izquierda está más fuerte que antes”.

El productor reflexiona al encontrarse con escenas en donde se refleja la desigualdad social y las diferentes peripecias diarias por las que tienen que pasar las clases más vulnerables y manifestó que en la actualidad la izquierda no tiene una verdadera propuesta de modelo de desarrollo alternativo a lo que se hizo y a lo que está en juego.

“Nos volvimos conservadores. Cuando nos ponemos a defender la obra, perdemos nuestra vocación de cambio y las elecciones son sobre el cambio”, se cuestionó Enríquez-Ominami al analizar la actualidad de los países gobernados por la izquierda y el avance que ha tenido la derecha en los últimos años.

“No creo en los nacionalismos, no creo que los chilenos sean mejores que los argentinos o al revés, hay que pensar más allá, fuera de las fronteras ya que las respuestas a los problemas se hacen de forma colectiva. Se tiene que trabajar en conjunto con los países latinoamericanos para enfrentar las problemáticas como el narcotráfico y el cambio climático, por ejemplo”.

El film, que plasma en cincuenta minutos dos años de producción, ha sido presentado en Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y espera seguir su recorrido por diferentes países latinoamericanos.

Abr 25, 2019 | Culturas, Novedades

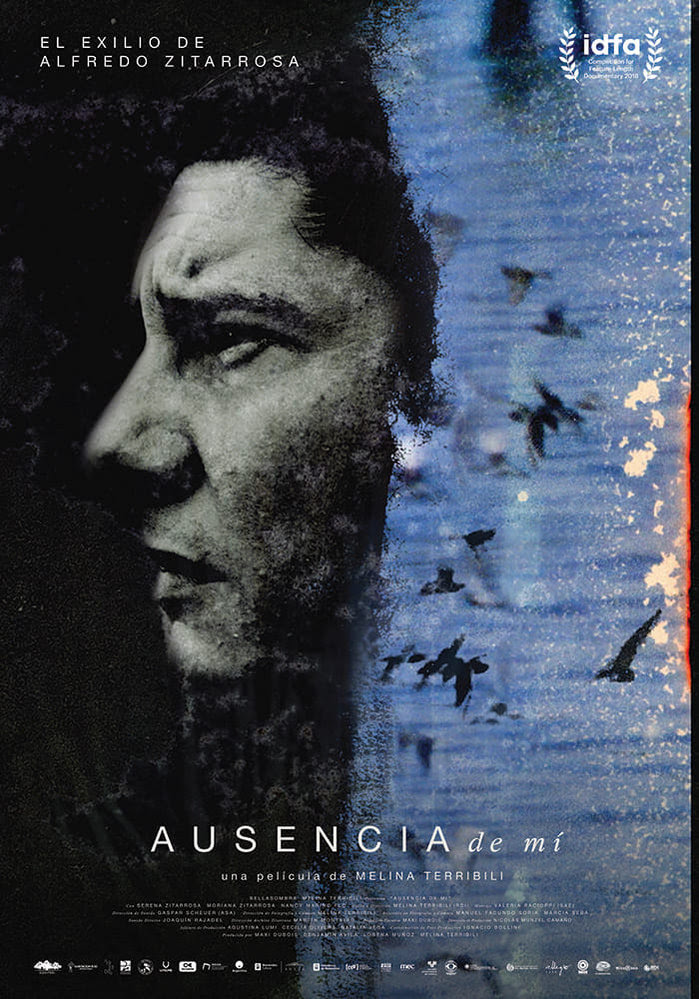

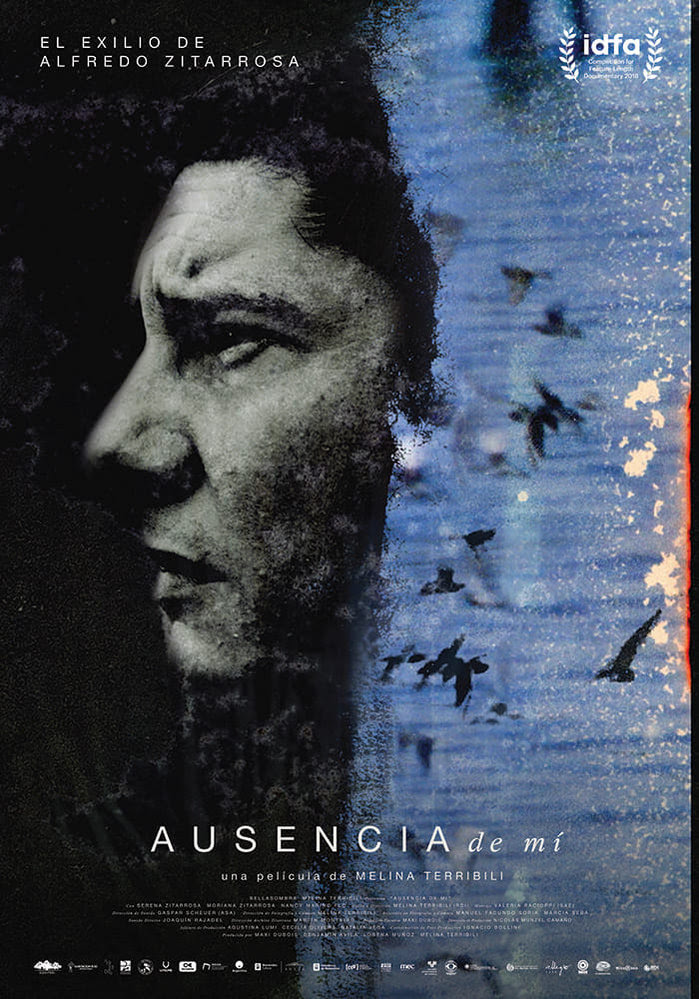

“La película no solo habla del exilio de Zitarrosa sino que habla del exilio en sí», afirma Melina Terribili, la dirctora.

En Ausencia de mi, Melina Terribili logró reconstruir la memoria del exilio del folclorista uruguayo Alfredo Zitarrosa desde un profundo trabajo con imágenes de archivo. Narra el dolor que atraviesa el cantautor y a la vez transmite en ese relato el sentimiento desgarrador de toda una época. “La película –afirma su directora- no solo habla del exilio de Zitarrosa sino que habla del exilio en sí. Es un drama, pero muy fascinante para poder desentrañar qué pasa cuando un hombre está forzado a irse de su país”. Terribili reflexiona que el documental “también está cuestionando lo que pasó en Uruguay y qué pasó con Alfredo en ese momento”. El artista se vio obligado a dejar Uruguay en 1976 a causa de la dictadura cívico militar que azotaba al país vecino. A partir de ese momento, comenzó la parte más dura de su historia, golpeado por el destierro y perseguido por los golpes de Estado, la represión y la persecución política. “Se va de Uruguay por estos motivos pero a medida que se va exiliando se va encontrando con estas otras situaciones que son terribles, que también lo van golpeando en el exilio”, explica la documentalista.

La directora señala que la historia que relata el documental dialoga con el presente de Latinoamérica. “En el transcurso del proceso de la película hubo un cambio político en nuestro país y en el continente muy grande, muy terrible, muy dramático -afirma-. La película empezó a resignificarse tristemente con la realidad. De golpe se transforma hoy en una herramienta de convicción, de militancia y de fuerza para que esto no vuelva a ocurrir. Se gestó en un país en plena etapa de soberanía, en todos los sentidos, en un momento donde se subsanaron derechos que habían sido avasallados, todo el trabajo que se había hecho con los derechos humanos, de la memoria. Y de golpe llega el gobierno de Macri que viene y destruye todo. Son las mismas políticas económicas y sociales que en la dictadura: hay persecución política, hay presos políticos, hay represión en las manifestaciones. Todo lo que pasa en la película le está hablando al presente que estamos viviendo. Por un lado es muy triste y es terrible, y por otro lado creo que tiene que aprovecharse para no olvidar ni un minuto lo que estamos viviendo, y que esto no se vuelva a repetir”.

«No quería hacer una biografía, quería transmitir por qué esta persona me sensimilizó», señala la directora.

El largometraje está realizado a partir de un extensísimo trabajo con imágenes de archivo, que se articulan con gran sensibilidad retratando una faceta diferente de Zitarrosa. “Estaba segura de que no quería hacer la biografía -dijo Terribili-, no me interesaba. Ya estaba eso al alcance, a través de un libro o de internet. No era por el mero hecho de buscar una cara oculta o algo, era transmitir por qué esta persona me impactó tanto, me sensibilizó. Quería descubrir eso, escarbar ahí. Así nació la película, y sobre todo con la existencia de materiales con los que se pueda trabajar eso. Su persona desde el seno más íntimo, su voz, sus grabaciones personales”. El archivo personal, al que la directora pudo acceder gracias a las hijas del cantautor, tiene desde escritos en servilletas de algún bar, copias de todas las cartas enviadas a los amigos, hasta grabaciones de audio de Zitarrosa con sus pájaros. La cineasta habla acerca de la necesidad existencial del músico de registrar todo, “que tenía más que ver con su existencia y con algo que no solo lo vivió en el exilio, sino que yo creo que lo venía cargando desde antes, porque hay una historia también de su infancia que tiene que ver con el abandono, y con la soledad, que creo que de algún modo lo va impulsando a preguntarse por la existencia no solo suya sino en general”.

En diálogo con ANCCOM, Terribili contó que fue clave para el desarrollo del documental acceder a otros archivos, más allá de los personales, con los que pudo componer los “paisajes del exilio”. Dijo que fue una búsqueda difícil, pero que el material fílmico recolectado de Argentina, España, México y el del “desexilio” en Uruguay enriquecen el relato. “La película nunca da información sobre los países -señaló-, y eso es lo que me interesaba porque sentía que al exiliado todo lo hacía sentirse ausente, desde el recuerdo, el dolor, la culpa de haberse ido, pero también escuchar un acento y ver un paisaje que no es el tuyo. Todo eso me interesaba mucho, y además el momento en el que él se exilia esos espacios no solo tienen diferencias geográficas o culturales, sino que también políticamente son espacios importantes para narrar en la película porque son países en conflicto”.

La directora contó que el corazón de la película desde un principio tuvo que ver con el porqué de su muerte: “El exilio fue una de las cosas que más me impactó, y también la forma en que murió. La cuestión de morir joven, de morir a los pocos años de volver a Uruguay. Fue una muerte muy simbólica, muy significativa para esa época, para esa generación, para lo que había pasado en el país y en el mundo.”

La película se puede ver en el Cosmos y en el Gaumont.

Abr 24, 2019 | Novedades, Trabajo

«Acá solo somos un número», dijo Rubén Digilio, uno de los despedidos.

Las cámaras ya estaban transmitiendo y el grupo electrógeno del sonido llevaba rato encendido, pero la conferencia de prensa aún no podía iniciar porque restaba ocupar una silla justo en el centro de la mesa de los oradores. Llaman entonces a Rubén Digilio para que tome asiento. En cuanto mencionan su nombre, la audiencia comienza a aplaudir enfáticamente. Y es que Rubén, su trayectoria y su simpleza, son la prueba empírica de que no hubo razón o criterio en ninguno de los 65 despidos del Grupo Clarín.

Si bien la conferencia estaba anunciado para las doce del mediodía, no fue sino hasta cerca de la una que se le dio inicio, al grito de “Unidad de los trabajadores”. La conferencia tuvo diez oradores y duró 35 minutos. Ya pasaron 7 días desde que anunciaron a los 65 despedidos, de entre los cuales 18 son del área de fotografía, que tiene 24 fotos expuestas en 6 de las 37 vallas que aún rodean la redacción de Tacuarí al 1800. Es todo una cuestión de cuentas y Digilio lo sabe muy bien: “Acá sos un número”. Es toda una cuestión de cálculos porque esa parecería ser la única razón que le encuentran los trabajadores a su sorpresiva desvinculación. “Perder nunca pierden. Cada vez quieren ganar más”, asegura el reconocido fotógrafo. Clarín ha sido el mayor beneficiario de la pauta oficial en los últimos tres años. Según informó a la prensa Matías Cervilla, delegado de la Comisión Interna de Trabajadores del Grupo Clarín, la empresa ha recibido millones de pesos del presupuesto estatal durante 2018.

El caso del despido de Rubén Digilio fue uno de los más emblemáticos, ya sea por su larga trayectoria en el medio, porque le faltaban únicamente dos años y tres meses para jubilarse o porque no le llegó a tiempo el mail que le notificara del despido, razón por la que se enteró en la puerta del edificio, mientras pretendía ingresar a su trabajo, tal como hacía todas las mañanas desde hacía 21 años. Lejos está él, sin embargo, de considerarse emblemático: “Acá, somos todos números y no les importa. No les va a importar nunca porque acá se ha ido gente grosa. No solo de fotografía, se han ido redactores que son grosos. Tipos que tienen una pluma increíble y no les importó. ¿Y por qué les iba a importar yo? Un dolor llegar acá, que no te dejen entrar, una angustia tremenda”. Y sigue “Obviamente, yo no vuelvo. Ni aunque me tripliquen o cuatripliquen o quintupliquen el sueldo. Yo le dediqué todo (al diario). Tal vez sea muy extremista; del amor pasé al odio. A todos nos gustaba el laburo. Si nos teníamos que quedar tres horas más, no importaba, porque nos gustaba. Y no lo supieron aprovechar. Te sentís desvalorizado y muy dolido”. El clima general durante la jornada -y desde hace una semana- es de dolor e incertidumbre, de tristeza, pero también de solidaridad.

Durante el paro, los medios del Grupo Clarín continúan saliendo por el trabajo de los prosecretarios de redacción.

La conferencia de prensa de ayer sigue en línea con el Camarazo que se llevó a cabo el lunes al mediodía. El área de fotografía es una de las más golpeadas por los despidos, al haber desarticulado al 40% de los reporteros gráficos. Allí estuvieron presentes también el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Movimiento por la Unidad Sudamericana y el Cambio Social. El padre de Darío Santillán hizo uso de la palabra para remarcar la importancia de los fotoperiodistas, recordando que el lente de José “Pepe” Mateos fue esencial en el juicio del asesinato de su hijo.

Horas después del Camarazo del lunes se decidió por unanimidad en la asamblea de trabajadores un paro de 48 horas, que se extenderá desde la conferencia del martes hasta el mediodía del jueves. Frenar todas las tareas y detener las actividades laborales en las redacciones de Clarín, Olé, las revistas Elle, Viva y demás portales y productos de AGEA fue la medida votada por quienes siguen trabajando para la empresa en apoyo a sus compañeros. Esto no significa, no obstante, que los medios gráficos y los portales digitales dejen de salir y actualizarse durante estos días. Las tareas quedarán a cargo de prosecretarios que seguirán asegurando la vigencia del medio. Quién explica esto es Victoria de Masi, todavía redactora de Revista Viva: “Entendemos también que los productos tienen que seguir saliendo. Es nuestra fuente de trabajo. La queremos cuidar es pos de las audiencias. Nosotros somos servidores públicos. Los que pierden también son los lectores, los oyentes, los televidentes, los usuarios de redes sociales. Es decir, esto no es una movida individualista o de nicho, sino que está en juego la responsabilidad social que implica nuestro trabajo, que tiene que ver con informar. Ni más ni menos. Y el derecho a la información y el deber cívico que implica estar informado”.

Los trabajadores de Clarin recibieron el apoyo solidario de colegas de todos los medios.

La palabra audiencias parecería aún resonar en la cabeza de muchos. Al comienzo de la semana que culminaría con trabajadores en la calle, Clarín anunció el rediseño de su redacción con el objetivo de acelerar la transformación digital, apostar a la calidad y hacer crecer su audiencia. El resultado pareció ser una brutal reducción de personal. Claro está, que todo esto se enmarca en un contexto de crisis, cambios e incertidumbre en el ecosistema mediático. El conflicto en Télam del pasado año, el vaciamiento de la TV Pública, el paro en Página 12, los sueldos de C5N, la crisis en Radio Nacional son algunas de las situaciones todavía vigentes a las que ahora se suma la de Clarín. De Masi observa con preocupación este hecho: “De alguna manera pensamos que esta serie de despidos en Clarín es habilitante para que en otras empresas periodísticas pase lo mismo. Eso es poner al periodismo en riesgo. El periodismo es un oficio muy modesto pero también es muy complejo, y tiene una responsabilidad social. Por eso también es una invitación para que el resto de las redacciones estén en estado de alerta”.

Los trabajadores de Clarín no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de la empresa. Adentro hay guardias civiles que custodian los pasillos, menciona Francisco “Paco” Rabini, dirigente de SiPreBa, durante la conferencia brindada ayer. También fueron oradores Clara Uranga, redactora y delegada de SiPreBa y AGEA, Walter Correa, del Frente Sindical para el Modelo Nacional, Nicolás del Caño, diputado por el Frente de Izquierda, Hugo Yasky, Secretario General de la CTA, Romina del Plá, diputada por el Frente de Izquierda, Roberto Baradel, Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Miguel Funes, diputado por UC-FPV-PJ, Manuela Castañeira, precandidata a presidenta por el Nuevo Más y Tato Dondero, Secretario General de SiPreBa.

Hoy a las 16 horas se realizará un Festival de bandas y la semana que viene participarán de la movilización y el paro del 30 de abril.

Héctor Magnetto, CEO y uno de los propietarios de Clarín, fue el principal blanco de las protestas.