Mar 22, 2017 | Entrevistas

“Soy chiquitita, no alcanzo a la mesa, me subo a la silla y caigo, pum, de cabeza”. En un rincón del comedor Sara y su bisnieta recitan versos cortos. Caminan por la casa cantando y compartiendo secretos. “Sara, no te agaches, te puede hacer mal”, le señala su bisnieta de 4 años.

La edad nunca fue un impedimento para la ocupada agenda de Sara Laskier de Rus. Luego de su fiesta de 90 años, rodeada de sus seres queridos, sigue ocupándose de contar su historia en las escuelas. “Siempre hablo por la vida, ese es mi tema. Porque todo lo que sufrí en el Holocausto y con la desaparición de mi hijo en la última dictadura militar no se debe olvidar”.

Es la primera en llegar y la última en irse de cada evento. Nadie se va sin una selfie con ella. Los momentos para preguntas nunca alcanzan. Los más curiosos se quedan hasta el final, consultando su historia y dónde pueden obtener su libro: Sobrevivir dos veces, en el que la madre de Plaza de Mayo relata sus vivencias en la búsqueda de su hijo Daniel, desaparecido a los 26 años, el 15 de Julio de 1977 junto con otros 19 compañeros mientras trabajaban en la Comisión Nacional de Energía Atómica de Buenos Aires.

“¿En qué creés Sara?” La pregunta llega a través de la voz de un adolescente que está en la sala. Ella escucha bien cada palabra y luego de un suspiro largo responde: “En la justicia”. Sus ojos azules claros parpadean rápido, su voz tiembla. Mira hacia un lado y hacia el otro. La sala está en silencio. “El que hizo todas estas cosas tiene que pagar. Yo creo en la justicia, pero tiene que llegar a tiempo. A veces tarda demasiado.”

Como testigo del capítulo más triste de la historia Argentina, la sobreviviente del Holocausto brindó su testimonio en innumerables causas contra militares. Esos ojos tristes, que recuerdan su paso por Comodoro Py, se sonríen cuando rememora como logró salir de cada juzgado por sus propios medios mientras que los militares estaban encadenados.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Sara llegó a la Argentina en 1948, casada con un jóven que había conocido en Europa. Hija única, nacida en Polonia en un pueblo llamado Lodz, sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau junto a su madre, siendo ellas las únicas sobrevivientes de su familia luego de la guerra. Acomodarse en Buenos Aires no fue tarea fácil para el reciente matrimonio, específicamente por el idioma. “Nunca dejamos de hablar entre nosotros tres de lo que pasamos. Pero nuestras historias de guerras permanecían en secreto para los otros”.

Construir una familia y tener hijos era su sueño. Su cuerpo no estaba enfermo pero si dañado de tanto sufrimiento. Por recomendación del médico, se dedicó a descansar para ponerse y poder tener hijos. Así fue como el 24 de julio de 1950 llegó Daniel y cinco años más tarde Natalia.

“Madre de Plaza de Mayo – Daniel Rus” son las letras cosidas a mano, en hilo celeste, que tiene el pañuelo blanco de Sara. Lo guarda en un cajón de su ropero junto con otros pañuelos y objetos especiales. “A nosotros nos llevaron hijos sanos que trabajaban. Las ciencias atómicas eran la vida de mi hijo. Desde chico soñaba con eso. Llegó a ser físico nuclear, desgraciadamente no logró terminar la tesis porque justo se lo llevaron cuando la estaba preparando”.

Atarse el pañuelo es todo un ritual. No necesita de espejo para guiarse. Entrelaza cada extremo con fuerza, buscando correr el cabello que se cuela entre su cara y moviendo sus anillos para que no se interpongan al nudo. Comenzó a usar el pañuelo cuando conoció a las madres que iban a la Plaza de Mayo. Juntas buscaban a sus hijos y llenaban los formularios de visitas para pedirle al Ministro de Interior, el general Albano Harguindeguy, que les dé explicaciones sobre sus paraderos. Sara recuerda la frase del Ministro: “Señora, su hijo se fue con una chica, ustedes no puede venir a preguntar acá donde está”. Daniel trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, lugar donde fue secuestrado junto con Gerardo Strejilevich y Nélida Barroca. La familia nunca logró saber con exactitud su paradero. Según testimonios de otros detenidos, su hijo estuvo en la Ex-ESMA.

Sara nunca apartó la ilusión en cada ronda. Los pañuelos los comenzaron a usar para distinguirse. Para que alguien las escuche. Primero utilizaban pañales de tela en la cabeza, después se transformaron en pañuelos, en rebeldía.

“Todo el sufrimiento que vivimos nunca lo vamos a sacar de nuestras vidas. Hicieron el sistema de Hitler, el que yo pasé personalmente, del cual sobreviví; y me tenía que tocar una situación tan similar, perder un hijo que creo que es lo más terrible”.

Es hora del té. La bisnieta tira del pantalón de Sara. Quiere seguir jugando. Ambas sonríen y entre secretos comienzan con otro versito. Tener nietas fue su recompensa. El sol cae, las masitas dulces llegan a la mesa. Sara acaricia sus plantas y se funde en el sillón para sostener en brazos a sus nuevos bisnietos, mellizos.

Actualizado 22/03/2017

Mar 22, 2017 | DDHH

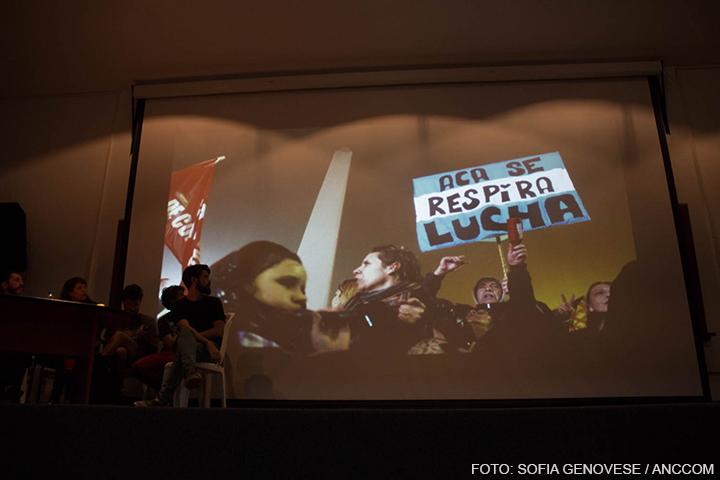

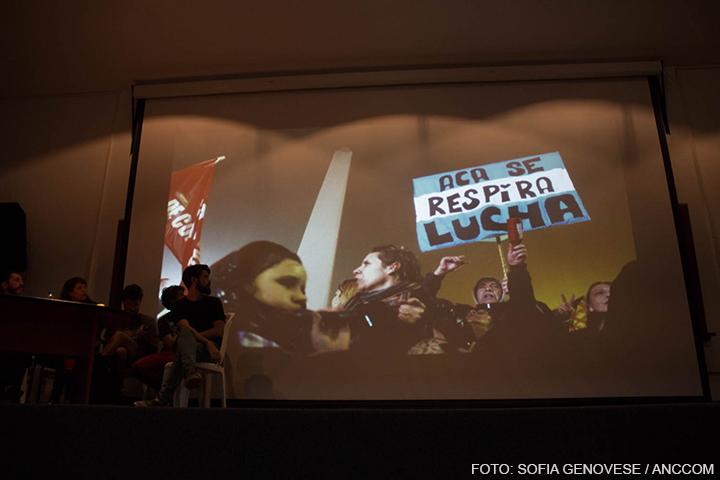

«Provocativamente le hemos puesto Primer Encuentro, para obligarnos a que haya un segundo», dijo el fotógrafo Julio Menajovsky, integrante del colectivo organizador del Primer Encuentro de Fotografía y Derechos Humanos que se realizó el viernes y sábado pasado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Las treinta muestras fotográficas atravesaron temas como la “identidad y lucha de los trabajadores”; los pueblos originarios; el conflicto social y la inmigración, entre otros, junto a seis foros-debate sobre los temas que convocaban las fotografías.

Dentro del encuentro del sábado se realizó la charla «Representación, conflicto social y cerco mediático» que reunió a medios autogestivos y/o contrahegemónicos para pensar el rol del fotoperiodismo como vocero de los derechos. ANCCOM formó parte de la mesa debate junto a la Cooperativa lavaca; el Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados (M.A.F.I.A) y Emergente.

Mesa sobre «La fotografía en el territorio» moderana por Ezequiel Torres

El encuentro atravesó preguntas sobre el tipo de agenda que cada medio busca construir y desde qué lugar. Diego De Charras, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA explicó que el proyecto de ANCCOM, la agencia de noticias de prácticas pre-profesionales para alumnos de la carrera, es particular porque pretende alternativa pero surge desde el Estado, en el ámbito de la universidad. Victoria Gesualdi, editora/docente del área de fotografía de ANCCOM explicó que desde el comienzo se planteó una perspectiva con eje en la defensa de los derechos humanos y una agenda social que busca mirar “de costado”, mostrando lo que los medios grandes no muestran. «En los medios hegemónicos muchas veces la fotografía tiene un rol secundario: acompañar la nota. En ANCCOM la vocación del área de fotografía de querer darle voz a todo hizo que tenga un gran protagonismo. Para esto se necesita de mucha presencia en la calle», dijo la editora.

El colectivo fotográfico M.A.F.I.A explicó que su manera de abordar la realidad es darle protagonismo a los actores de los conflictos sociales: «Nos armamos como grupo para cuestionar la representación de los medios cómo ‘la gente’. Queríamos mostrar un poco más, decir algo más sobre la mujer u hombre que estaba en un cacerolazo. Nos gusta preguntarnos a través de las fotos y sacarle la solemnidad», explicó Lina Etchesuri, miembro del colectivo.

La mesa de ANCCOM, MAFIA, LAVACA, EMERGENTE Y SIPREBA.

Desde el medio Emergente -describieron- buscan darle voz a los hechos cuidando, el enfoque y la selección de imágenes. Se generan debates dentro del mismo medio sobre qué imágenes publicar, si representa lo que se quiere mostrar y si no perjudica a ningún actor. También participan de proyectos como ‘No a la baja’, campaña comunicacional para que no se baje la edad de imputabilidad. Los integrantes de la cooperativa Lavaca -que edita, entre otras publicaciones la revista Mu- pusieron en cuestión el término ‘alternativo’ para definirse. «No queremos pensarnos como alternativos a nadie. Queremos construirnos como medio en sí mismo, que logre el mayor alcance posible», fue la definición de Ignacio Yuchark, miembro de la cooperativa.

La mesa también problematizó el nuevo escenario técnico para la circulación de información de los últimos años. Diego De Charras apuntó: «Las nuevas tecnologías permiten una calidad que antes no era pensada en los medios autogestivos. Pero no hay que olvidar que la circulación muchas veces se da por plataformas privadas regidas por normas jurídicas de otros países, como Facebook. Hay que tener presente que puede aflorar la censura por esta razón».

Pablo Piovano

Tomás Eliaschev, Secretario de Derechos Humanos de SiPreBA, participó de la mesa para problematizar los derechos propios de los trabajadores de prensa. Para él, una de las contracaras de las nuevas tecnologías es que los medios grandes quieren que lo que antes hacían cuatro personas, ahora lo haga una. «Es muy importante el surgimiento de los medios autogestivos, porque ya sabemos cómo los grandes medios buscan representar sus intereses. Los trabajadores denuncian que se está bajando la calidad de las coberturas. No se mandan reporteros a los lugares y se saca información de las redes que luego termina siendo falsa». También reflexionó que en los medios masivos la grieta no existe, que las líneas patronales pueden variar, pero que todas terminan estando en contra de que los trabajadores reclamen sus derechos. Allí hizo referencia a la lucha de los empleados de Perfil, AGR- Clarín, y la precarización en Télam. «Por suerte en los trabajadores hay una conciencia clara de que somos algo distinto al medio donde trabajamos», dijo Eliaschev.

Julio Menajovsky, además de organizador de Derechos en Foco, fue el moderador de la mesa. En dialogó con ANCCOM hizo el balance del Primer encuentro de fotógrafos que reunió a cientos de profesionales y amateurs: «El debate colmó las expectativas. A la diversidad de medios que se reunieron hoy los une el informar con verdad, calidad y la poética desde la imagen».

Actualizada 21/03/2017

Mar 17, 2017 | Comunidad

Horacio tiene 54 años y todos los días está tras el mostrador de madera en el hall del hotel Bauen, recuperado y autogestionado por sus trabajadores. Es el encargado de la recepción y, además, socio fundador de la cooperativa nacida en 2003. “Antes que se empezara a formar la cooperativa, me acuerdo de lo peor. Vino la quiebra del hotel, tras el contexto del 2001, con la salida en helicóptero de De la Rúa y el país que estaba en llamas. Los dueños habían desaparecido dejando el hotel a la deriva. En principio fue muy duro. Estuvimos un año en la calle, todos los dias reclamando. No había trabajo, incluso se tuvo que instaurar el trueque en Buenos Aires. En el 2003, con un grupo de compañeros entramos en las instalaciones y a partir de ahí comenzamos a emprender un camino muy largo para poder poner el hotel en funcionamiento, la instalación estaba muy dañada. De a poco la fuimos poniendo en condiciones para que llegue a estar como hoy. Pero tenés que estar permanentemente reinvirtiendo, arreglando cosas, no lo podés dejar ni un minuto”, contó Horacio y agregó: “Historias como la del Bauen se repiten en muchos casos y en la actualidad empezó de nuevo. Un montón de gente se quedó sin trabajo, porque a los empresarios los números no les cierran, o les conviene otra cosa, como importar. Aprovechan esta circunstancia para dejar a compañeros y trabajadores en la calle. De a poco estamos volviendo al 2001”.

“Defender el hotel es lo último que hago, porque yo con 67 años, es el último trabajo que voy a tener”, sentenció Gladys mientras se sentaba en el escritorio de su lugar habitual de trabajo, el depósito del subsuelo. Ella es la encargada general del Despacho, pero ingresó como mucama. “Antes de que cerrara en 2001, ya había trabajado durante cuatro años en el hotel que estaba bajo la empresa Solari. El empresario que tuvimos nos estafó siempre. Cada dos años cambiaba la razón social para que los trabajadores no tengamos antigüedad”, explicó en tono indignada. “Estuvimos trabajando en el hotel nueve meses sin cobrar. Teníamos que hacer otros trabajitos por fuera, para poder mantenernos. Muchos vinimos a vivir acá, porque no teníamos cómo sustentar el viaje” y agregó: “Fue duro, recién a los nueve meses nos llevamos 200 pesos a casa, una sidra y el pan dulce. Así luchamos para tener nuestra fuente de trabajo que ahora nos quieren quitar. Tampoco ahora nos llevamos un buen sueldo, porque tenemos que invertir para seguir sosteniendo esto que es muy grande y costoso”.

“El Bauen es como mi casa. Hace 14 años que estamos acá y no nos vamos a ir”, cuenta Horacio y agrega “es una forma de vida y una historia de lucha que se hace con mucho sacrificio. Resistiremos la medida como venimos haciendo durante todos estos años y trabajaremos en el Congreso Nacional para pedir la nulidad del veto. Hay que evitar que el Presidente haga sus negociados, que es lo único que le interesa, ya que le importa un carajo los trabajadores”. Patricia trabaja en la Secretaría del hotel. Ingresó hace nueve años para formar parte del Bauen: “Cuando entré estaba pasando un mal momento personal y económico”, dijo. Si bien ella no tenía experiencia como mucama, puesto en el que comenzó, pudo aprender con sus compañeros del Bauen: “Acá te enseñan. El que tiene ganas de aprender, aprende. Paso más horas en el hotel que en mi casa, pero con gusto. Esto es también como una familia, más allá de que estemos trabajando”.

Horacio con su tono firme sentenció: “Hay que sacar el conflicto a la sociedad, sino se quedan con la versión que dicen dos mentirosos como Macri y Federico Pinedo, que esto es privilegiar un sector de 30 familias. Le erró por 100, porque somos 130 familias. Ellos ocultan el negocio inmobiliario que hay por detrás. Nosotros estamos firmes con la camiseta del trabajo”.

El hotel firmó un convenio con la Casa de Santa Cruz, que da servicios sociales a jubilados y estudiantes. A ellos, el Bauen les brinda alojamiento: “Cuando se hospedan, nos ocupamos de que se sientan bien. Vienen con sus problemas y no permitimos que sientan frialdad. Por lo que sea, estamos presente para tratar de subsanar lo que necesiten. Hay gente que llegó sola y estuvo dos meses acá porque fueron operados, o están haciendo tratamientos. Las mucamas, más allá de hacer la limpieza, les alcanzan lo que les piden. En lo que podemos ayudar, ayudamos”, señaló Patricia y agregó que “por cosas como estas, nos hacen pensar que el Bauen no solo nos favorece a unos pocos, a los que trabajamos, como dice el presidente. Detrás de esto tenemos a nuestras familias y a la gente con la que trabajamos”. Con respecto al veto de la ley de expropiación del Bauen, Patricia dijo: “Antes de la derogación estábamos contentisimos. Pensábamos que era el primer año que íbamos a poder trabajar tranquilos. Pero después de Navidad, el 26 de diciembre, cuando salió el comunicado de veto, volvimos al hotel y nos queríamos morir”. Pensativa y en tono irónico agregó: “Un lindo regalo de Navidad nos dió”.

Los trabajadores del Bauen resisten desde el pasado 26 de diciembre, cuando el Decreto 1302/2016, firmado por Mauricio Macri, vetó la Ley 27344 que establecía la expropiación del inmueble a favor de la cooperativa. A partir de ese momento organizaron distintas actividades solidarias y muchas otras están por venir: el próximo miércoles 22, a las 12, habrá una concentración frente al Congreso de la Nación en reclamo de una nueva ley de expropiación; el jueves 6 de abril, a las 20, se programó una cena solidaria en el hotel Bauen y el 18 y 19 de ese mismo mes se realizarán actos con vigilia frente a las puerta del hotel. “Por si nos mandan a la gorra, a partir del 15 de abril van a venir a dormir diputados, senadores y referentes de distintas organizaciones, por las dudas de que nos quieran desalojar. También van a venir maestros, gente de México, Venezuela y España. Incluso Dyango, el cantante melódico español, que siempre se hospedó acá, dijo que iba a mandar a uno de sus hijos. Se va a armar gran lío, porque si llegan a lastimar a alguien, se va a ver muy mal el gobierno a nivel internacional -pronosticó Gladys-. Están todos invitados a dormir acá. Yo pienso que es triste todo esto, que en la Argentina no nos dejan trabajar. Así que ahora a resistir”.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sav1Q8HjnNE?rel=0]

Actualizada 17/03/2017

Mar 16, 2017 | Comunidad

“La amplia mayoría de los docentes de todo el país está en la misma lucha, resistiendo este embate del Gobierno Nacional contra la educación pública. Porque, concretamente, el objetivo de este gobierno es destruirla”. Jorge Sabán, docente y delegado de la Escuela Técnica 14 de Barracas, es enfático cuando dice eso: lleva un chaleco de CTERA, uno de los gremios que convocó a la movilización de este miércoles, segunda jornada del paro nacional docente de 48 horas. Desde las 10 de la mañana la intersección de Avenida de Mayo y Piedras comenzó a agitarse: banderas, redoblantes y un ir y venir de guardapolvos blancos, que poco a poco se multiplicarían por miles, acompañados por trabajadores del Estado, militantes políticos y estudiantes secundarios y universitarios.

Algunos docentes acudieron signados por el gremio al cual pertenecen, otros bajo la bandera de la agrupación docente o la escuela en la cual trabajan, y muchos otros asistieron por su cuenta. Maestros y profesores de bachilleratos populares, de colegios privados, de escuelas de gestión estatal, masticaban la misma bronca. “Fundamentalmente, esta lucha que estamos emprendiendo es por el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento Educativo, al no convocar a la paritaria nacional –subraya con firmeza Sabán-. Mientras no convoque a la paritaria esto no se va a resolver”. A su alrededor, la multitud comienza a crecer en número y van organizándose las columnas para marchar hacia la ex Jefatura de Gobierno de la Ciudad, a pocos metros de la Plaza de Mayo, en donde se montó el escenario desde el que los representantes gremiales dieron un breve discurso.

Desde las 10 de la mañana la intersección de Avenida de Mayo y Piedras comenzó a agitarse: banderas, redoblantes y un ir y venir de guardapolvos blancos, que poco a poco se multiplicarían por miles.

En la Ciudad Autónoma, el Gobierno ofreció un 19% de aumento en la última reunión a la que acudieron los gremios, que piden un 35 (10 por pérdida de poder adquisitivo en 2016 y 25 por ciento por lo que se estima será la inflación de este año). Dice Sabán: “Con los ofrecimientos que hacen nos están tomando el pelo a los docentes, a los alumnos y a la población en general que merece tener una educación pública con presupuesto como corresponde, con salario dignos para los docentes y con las mejores condiciones para enseñar y aprender”.

Los docentes son conscientes, en esta lucha por un salario digno, de las cargas estigmatizantes que conllevan los discursos de la mayoría de los grandes medios de comunicación, que se hacen eco de las declaraciones de los funcionarios de Cambiemos y del PRO. “El plan de lucha también consiste en trabajar mucho en la comunidad”, dice Eva, maestra en un programa socioeducativo en La Boca y en el Bajo Flores. “Es decir, trabajar en las escuelas, volantear con las familias, explicarle a la gente cómo es el tema del paro –sigue Eva, vestida con un guardapolvo blanco, similar al que llevan sus dos hijos varones que juegan mientras ella dialoga con ANCCOM- Aclarar cuestiones que muchos veces los medios se encargan de empantanar. La campaña de demonización que están llevando a cabo con algunos referentes gremiales, como es el caso de (Roberto) Baradel, nos está salpicando a todos. Creo que es muy importante empezar a concientizar y a construir juntos el sentido que tiene el paro porque los medios y los mismos funcionarios macristas no están matando. En la provincia de Buenos Aires, el nivel de persecución es muy alto, mandaron policías a hacer listas negras para ver qué profesores habían adherido al paro. Son prácticas que nos hacen acordar a los momentos más oscuros de nuestra historia. Hay mucho control y, sin embargo, estamos acá, luchando: eso quiere decir que las expectativas siguen firmes”.

El paro de 48 horas fue convocado por los gremios Ctera, UDA, Sadop, CEA y AMET y contó con una gran adhesión en la mayoría de las provincias del país -las organizaciones estiman entre un 80 y 90% de adherentes-, con la excepción de San Luis, Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero y Jujuy. En esta última, el gobernador Gerardo Morales dictó la conciliación obligatoria. Para el martes y miércoles de la semana próxima se espera otro paro de 48 horas, que tendrá como cierre una multitudinaria Marcha Federal Educativa que finalizará con una movilización a Plaza de Mayo.

Alfredo Kavaliauskas es docente del Centro de Régimen Cerrado San Martín, en Parque Chacabuco, y en junio cumplirá 30 años ejerciendo la docencia. A pesar de trabajar en Capital Federal, la persecución ideológica que motoriza la gobernadora María Eugenia Vidal a través de sus dichos lo tocan bien de cerca. “No nos van a amedrentar con amenazas, como lo hizo Vidal: no se puede perseguir o señalar con el dedo a los trabajadores por su afiliación política, eso es dictatorial –dice-. Al hacer esto está violando los artículos 87 y 98 del Organización Internacional de Trabajo”. Con respecto al bono de 1.000 pesos que ofreció ayer la gobernadora a todo aquel docente que no adhiera al paro, establece: “Eso es extorsión, es un soborno y puede terminar en juicio político por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los gobiernos conservadores hicieron siempre lo mismo: apretar a los que hacen huelga y tratar de perdonar a los que no la hacen”.

Para Ariel, docente en una escuela primaria porteña, las autoridades gubernamentales basan su estrategia en la intimidación. “Hay una desaparición del Jefe de Gobierno o la ministra de Educación de la Ciudad –sostiene-. Solamente aparece Vidal como la única cara de este conflicto, ya que tiene una imagen positiva, pero no hay que olvidar que el conflicto es también en la Ciudad y en todas las demás provincias. Lo que se está buscando es demonizar a los docentes, desprestigiar la política, retirar la política, porque eso es lo que hace la derecha siempre. Y la única manera de sacar adelante un país, de recuperar la educación y la salud pública, es a través de la política, no hay otra herramienta”

“Hay mucha gente que está convencida de que los medios les están diciendo la verdad y entonces se ponen a defender medidas o posturas que son privatizadoras o que atentan contra la educación pública –dice Eduardo, docente en la Ciudad Autónoma-. La campaña que los medios están llevando a cabo en contra de los que pensamos que la única forma de conseguir algo es a través del reclamo, nos está dejando muy mal parados.”

Desde el entorno del presidente Mauricio Macri dicen que no piensa dar el brazo a torcer llamando a paritarias nacionales, y que su estrategia es dejar que las protestas continuadas terminen desgastando la imagen de los gremios y los docentes. Nora, con sus 55 años, 25 de esos años como docente, mantiene la esperanza de que los reclamos sean atendidos. “Hasta el momento se muestran inflexibles –dice-, y nos acusan de que usamos de rehenes a los niños, pero los que los están usando son ellos. Son ellos los que tienen la fuerza, no nosotros. Iremos buscando las diferentes maneras, porque a nosotros no es que nos gusta andar haciendo paros, no es una posición cómoda hacer estas marchas, sabemos que se nos pone en contra mucha gente cuando los chicos dejan de tener clases. No nos alegra tener que movernos de esta manera, pero no nos han dejado otra opción, porque no hay escucha alguna”. Concluye Nora: “Dicen que son dialoguistas pero no hay diálogo posible. Macri está intentando polarizar el país. Por un lado, los ricos cada vez más ricos. Y por otro, los pobres cada vez más pobres”.

Actualizado 16/03/2017

Mar 16, 2017 | Entrevistas

Tras el recital brindado por el Indio Solari en el predio La Colmena de Olavarría, en el que murieron dos hombres, las miradas condenatorias sobre las víctimas y de quienes participan de este tipo de recitales no demoraron en aparecer. Pablo Semán, sociólogo, Doctor en Antropología Social e investigador del CONICET, analiza la mirada sobre la “cultura del aguante”, el rol del Estado, la organización del evento y la culpabilidad y el uso de alteradores de la conciencia.

Luego de las muertes del sábado en el recital del Indio Solari se evidencia que hay una mirada demonizadora de lo que se llama “cultura del aguante” ¿Por qué?

Yo creo que siempre es más complejo de lo que está creyendo todo el mundo, porque hay una mirada demonizadora de eso que tanto los detractores como los apologistas llaman la “cultura del aguante”,que en realidad es una fetichización que empieza ya con ponerle ese nombre para creer que se sabe algo cuando en realidad no se sabe nada. Pero lo que termina pasando es que se opaca u obtura la realidad que hay detrás. Entiendo que han sido demonizados con lo de cultura del aguante pero también han sido “embellecidos” con esa misma idea. Porque hay una representación apologética también y hay que preguntarse si una parte de quienes hablan de la cultura del aguante no exaltan en los otros lo que ellos no se animan a hacer o admiran secretamente. Hablan de usos de drogas, de éxtasis, de pogo, de la libertad de los cuerpos, de un montón de cosas refiriéndose un tanto elogiosamente.

¿Qué sería entonces lo que comúnmente llamamos como “cultura del aguante”?

Lo que llaman “cultura del aguante” es un conjunto de procesos muy complejos y de práctica muy diferentes que no son un conjunto cerrado. El público del Indio es más variado y combina esas prácticas en desarrollos muy diferentes. Tomar una parte aislada por el todo, privilegiando en esa parte lo que llama la atención de las miradas polémicas y opuestas, es profundamente reductivo.

«Hay una mirada demonizadora de eso que tanto los detractores como los apologistas llaman la cultura del aguante”.

¿Qué es lo que no se termina de ver por tener estas miradas acerca de esta cultura?

En este caso, los críticos de la cultura del aguante tienden a creer que la gente es autodestructiva, quilombera, que se excita y se descontrola y por eso que pasan las cosas que pasan.Y sin hacer ninguna concesión al término de “cultura del aguante”, lo que yo puedo decir es que la gente fue muy cuidadosa, es más, si la gente no hubiera sido muy cuidadosa hubiera terminado en un verdadero desastre. Creo que una buena parte del público, en las condiciones que fuera, hizo suya las palabras del Indio que tiene que ver con la idea de cuidarse uno mismo, pensar que nadie va a cuidar a uno mejor que uno mismo, más allá que en el discurso del Indio eso tiene un valor ambiguo.

De hecho en la semana anterior al recital, a través de Marcelo Figueras, el biógrafo personal del Indio, se difundió un mensaje donde se pedía que el público se cuidara y cuidara al de al lado. ¿Cuál sería el valor que tiene ese mensaje?

Yo creo que el Indio entiende a su público, sabe de dónde viene una parte y de las cosas que es capaz. Entonces, en diálogo con ese público, les propuso que bajaran un cambio. En ese sentido los ha instado: “Sí, hagamos fiesta pero tengamos un límite, un mínimo de disciplina para poder festejar y que no haga daño”. Pero por otro lado, creo que tiene otro valor que es el énfasis en una producción independiente, que se hace cargo del show y maneja el negocio. De alguna manera hay una relación, yo diría de hostilidad con el Estado, que tiene muy buenas razones de ser, por algunas cosas que pasaron, pero tiene la consecuencia de que se hace opaco frente el Estado. Y por otro lado el Estado es ciego. Así que es una combinación muy problemática: hay una organización que es opaca y un Estado que es ciego.

Igualmente hay cierta idea de que estos eventos son incontrolables, con esta misma idea del “pogo más grande del mundo”.

Yo partiría de lo siguiente: en Argentina hay mucho espectáculo masivo y no todos terminan en quilombos ni muertos, es posible hacerlo.Tanto los apologetas como los execradores del Indio tienen una idea como si una cultura fuese un tsunami, un fenómeno natural que es incoercible. Cuando en realidad la cultura es plástica, es flexible, y justamente funciona, entre otras cosas, regulada por instituciones. La segunda cuestión es algo que observa la antropóloga Guadalupe Gallo, que dice que nuestros espacios de diversión y ocio masivo se caracterizan por el escaso cuidado de los asistentes porque nunca hay baños suficientes, no hay agua, no hay ventilación, no hay cuidado para los trabajadores de la noche, pero tampoco para los clientes que tratan con esos trabajadores. O sea: lo que pudo ocurrir en Olavarría se enraiza en una larga tradición de degradación de los espacios de ocio, sobre todo, pero no únicamente, de los públicos menos pudientes económicamente.

¿Y que tendría que hacer el Estado para empezar a regular estos eventos entonces?

Yo no sé en qué grado el Estado está informado de cómo suceden estas cosas. Primero tiene que tener un sistema para informarse. El Estado no sabe que hay un cambio de escala de los eventos por razones tecnológicas, económicas y demográficas. Son cada vez más comunes estos eventos. Por eso digo que el Estado es ciego, porque no retiene para sí una idea contemporánea de qué es el consumo de música, que no es la música sino los eventos en donde se consume la música. Si se quiere controlar situaciones de público hay que saber cómo son los públicos y los eventos.Hay una segunda tarea del Estado, que creo que es complicada, pero que uno no puede abandonarse a la imposibilidad, que es cómo organizar la contención. De alguna manera hay que ver cómo actúa la policía, porque lo que pasa también en Argentina es que a la policía le dicen repriman o no repriman y esas dos órdenes las entienden. La policía tiene que saber no solamente cómo actuar represivamente, sino cómo promover ciertas reglas, ciertos comportamientos. Aparte la contención policial no tiene por qué necesariamente ser represión ilegal ni sangrienta, la contención del Estado puede no ser directamente una provocación.

Por ejemplo, ¿el Estado debería saber que en los recitales del Indio es común que vaya gente sin entradas porque sabe que pasan igual?

Ahí hay dos camadas de hechos, el Indio diciendo “bueno no hay cómo evitar que vaya todo el mundo todo el tiempo”, que para mí está mal. Y el Estado que si supiera y no estuviera ciego, diría “no me importa si vos pensás que hay sold out o no, te prohíbo hacer un solo recital, o nosotros vamos a controlar la cantidad de gente”. Se pone un perímetro policial en la ruta a 25 kilómetros, donde digan “miren ya entraron 150 mil, no entra más gente”. Tal vez esto que yo propongo no sea posible, pero no es posible que sea aceptable que no se pueda generar y consensuar una dinámica de concierto que entrañe menos riesgos.

«Yo creo que el Indio entiende a su público, sabe de dónde viene una parte y de las cosas que es capaz».

¿Y qué miradas en común hay sobre las víctimas en este caso en comparación de, por ejemplo, lo ocurrido en Time Warp?

En común hay, en los dos casos, que movilizan lo peor del resto de las sociedades, los peores prejuicios del sentido común. La propia descripción de la cultura del aguante enfatiza los mismos rasgos que el sentido común mira y yo no digo que eso rasgos no estén presentes pero no es solo eso lo que hay. El otro rasgo común es que hemos llegado a un tope de la agresividad simbólica. De un lado y del otro, participamos de experiencias de construcción del otro como un ajeno, como un demonio que tiene de los dos lados la misma intensidad, los mismos recursos, la misma falta de escrúpulos, eso me parece que también los iguala. Cuando fue lo de la Time Warp fue demencial que quisieran tratar de catalogar a los muertos de acuerdo a su supuesta orientación política y, de acuerdo al rótulo que se les pusiera, festejar la muerte. Esta vez pasó lo mismo desde lugares diferentes.Y después la otra cosa en común aunque en signo distinto, es que son miradas que tienden a ver las cosa de una forma relativamente clasista, entonces “estos son malvados porque son chetos, los otros son malvados porque son pobres”. Me parece que la cuarta cuestión es la más compleja de todas y la más difícil de abordar que es la cuestión de las drogas.

¿Qué cuestiones, respecto a la visión sobre el consumo de drogas, sale a relucir en estas ocasiones?

En los dos casos hay sustancias que alteran la conciencia y ambos casos los que miran demoníacamente esas experiencias creen que las drogas producen efectos que en realidad no necesariamente producen. Hay una la imaginación en común que tiene cada uno de estos grupos que creen que las drogas del otro te llevan a la muerte. Y no es así,la gente usa alteradores de conciencia y al mismo tiempo se cuida. La gente no salió estando borracha a tirarse contra las paredes el sábado y tampoco sucedió en Time Warp Entonces ahí hay toda una mirada sobre la relación drogas-ocio que quienes miran y acusan no la tienen muy clara.

Actualizado 16/03/2017