May 25, 2017 | DDHH

El mes de mayo fue un periodo de enardecida actividad para los organismos y movimientos que luchan por los Derechos Humanos en Argentina. Pocos días después de la multitudinaria marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, nuestro país recibió la visita de representantes de dos entidades internacionales especializadas en materia de Derechos Humanos: el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias (GTDA) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez se encuentra sesionando en Argentina.

Las misiones arribaron en medio de un clima marcado por el resurgimiento de discursos negacionistas por parte del gobierno nacional -reflejados en el cuestionamiento a la cantidad de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y en el resurgimiento de la Teoría de los Dos Demonios- y en la existencia de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en la actualidad.

Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003). La comitiva, integrada por dos expertos del ACNUDH, Setondji Roland Adjovi (de Benín) y Elina Steinerte (de Letonia), recorrió las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, inspeccionó 20 centros de reclusión (penitenciarías, comisarías e instituciones de salud mental) y mantuvo reuniones con autoridades federales y provinciales, representantes de la sociedad civil e individuos privados de su libertad, con el propósito de hacer una evaluación general del Sistema de Justicia Penal en Argentina.

Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003).

El jueves 18 de mayo, al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar. Entre la variedad de temas abordados, los oradores manifestaron su preocupación por la existencia de selectividad en las detenciones tanto por parte de las fuerzas de seguridad como del sistema legal. “Tomamos conocimiento de los amplios poderes que tiene la policía para privar a las personas de su libertad en base a la sospecha de comisión de un crimen o por verificación de identidad, que son frecuentemente utilizados contra personas en situación de vulnerabilidad”, advirtió Steinerte. “Observamos la existencia de selectividad en la aplicación del Sistema de Justicia Penal en relación a individuos de determinados entornos socioeconómicos. Las personas de condición humilde y en situación de vulnerabilidad, como niños de la calle, el colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex), los pueblos indígenas, los migrantes y las personas comprometidas con movimientos sociales tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía y reciben un trato diferencial por parte del Sistema de Justicia Penal de Argentina”, agregó.

También expresaron su descontento ante el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, sobre lo cual Steinerte declaró: “Según las leyes nacionales 24.390, la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Sin embargo, esto no se refleja en la práctica judicial. Como resultado, los detenidos con prisión preventiva constituyen cerca del 60% de la totalidad de detenidos por el Sistema de Justicia Penal. También observamos que el límite de dos años para la medida de prisión preventiva, indicado por la legislación argentina, es frecuentemente excedido.”

Uno de los casos más representativos de detención sin una condena firme es el de Milagro Sala, dirigente social jujeña y líder de la agrupación Tupac Amaru, encarcelada bajo el régimen de prisión preventiva desde enero de 2016 a la espera de su enjuiciamiento. Al respecto, los expertos argumentaron que la evaluación llevada a cabo no fue diseñada para hacer el seguimiento de un individuo particular sino que se trató de una visita comprensiva y general. No obstante, Steinerte se refirió al caso: “Nos reunimos con la dirigente social Milagro Sala, entre otros detenidos. La opinión adoptada en 2016 por el GTDA (que considera que el encarcelamiento de Milagro Sala se trata de una detención arbitraria) se mantiene firme.”

Durante la conferencia, Adjovi y Steinerte enumeraron otras problemáticas que se contradicen con los ideales universales de la dignidad humana promovidos por el ACNUDH. A partir de sus hallazgos preliminares, criticaron la utilización de comisarías como centros de detención por períodos prolongados, situación ligada al excesivo uso de la prisión preventiva y la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios. También resaltaron la escasa aplicación de medidas alternativas a la detención -disponibles en la legislación argentina-, la imposición de sanciones disciplinarias como el aislamiento y el uso de fuerza, el extenso confinamiento de personas con discapacidad psicosocial y de bajos recursos en instituciones psiquiátricas sin perspectivas reales de liberación, y la cuestión de menores de edad en conflicto con la ley, sobre lo cual Steinerte expresó: “La excepcionalidad de la privación de libertad de menores de edad no es ampliamente impulsada en el país, ya que tuvimos conocimiento de instancias de detención de individuos menores de 16 años (edad de imputabilidad establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil argentino).”

Al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar.

Por último, en referencia al tema de la detención de migrantes, ambos expertos se pronunciaron en contra la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que, según denunciaron, modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina Nº 25.871 y eliminó salvaguardas importantes. “Estos cambios deberían haber estado sujetos a un debate abierto y transparente, ya que la detención en el contexto de migración debe ser excepcional y sólo puede justificarse si persigue un fin legítimo”, alegó Steinerte.

El GTDA presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2018. “Vinimos a Argentina con la invitación del Gobierno nacional, lo cual supone un compromiso de su parte para escuchar nuestras recomendaciones y tomar medidas en consecuencia”, concluyó Adjovi. “Tenemos altas expectativas de que se van a realizar cambios basados en nuestra evaluación. Pero hay que recordar que el Gobierno funciona junto con la sociedad, por lo que estas recomendaciones son de interés para todos.”

Al día siguiente, viernes 19 de mayo, se llevó a cabo una reunión entre Organizaciones de la Sociedad Civil y tres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Presidente de la Comisión y Relator para Argentina Francisco Eguiguren Praeli, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, para debatir acerca de la situación de los Derechos Humanos en el país. El encuentro, previo al inicio del 162º periodo de sesiones extraordinarias del CIDH (que por primera vez se desarrollará en Argentina), tuvo lugar a partir de las 16 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos y contó con la participación de referentes de organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H. I. J. O. S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité por la Liberación de Milagro Sala y la Asociación Buena Memoria, entre otras agrupaciones y particulares interesados.

Pablo Lachener, abogado del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, brindó a ANCCOM algunos detalles acerca de la reunión: “Fue un encuentro de carácter informal que la CIDH tuvo con organizaciones de la sociedad civil argentina por fuera de su agenda oficial. Los asistentes expusieron en breves minutos los temas que consideran que requieren de la intervención de la Corte Interamericana, y la Comisión escuchó todos los planteos.”

Entre los temas planteados, Lachener destacó la creciente preocupación por retrocesos en políticas de memoria, verdad y justicia, e intervenciones vinculadas a la situación carcelaria, restricciones a la migración, violencia policial, persecución de sectores vulnerables, escasez de medicamentos para la comunidad LGBTI, falta de acceso a servicios de salud, interrupción del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, entre otros reclamos.

“Nosotros presentamos un informe advirtiendo sobre determinadas manifestaciones públicas un tanto preocupantes de algunos funcionarios del gobierno respecto a la última dictadura y por la actuación de los tres poderes del Estado en causas de lesa humanidad. Hay preocupación por el nivel de retrocesos en materia de políticas públicas que está llevando adelante el actual gobierno”, expresó Lachener.

La CIDH inauguró el nuevo período de sesiones el lunes último en el salón Atalaya del hotel Sheraton y extenderá sus audiencias públicas hasta el viernes 26 de mayo. Pese a que los casos de Argentina no están en agenda, los organismos de derechos humanos tienen expectativas de que se haga un relevamiento de ellos para ser tratados en la sesiones de julio en Perú.

Actualizada 24/05/2017

May 24, 2017 | Comunidad

“Hecha la ley, hecha la trampa”, dice el refrán para referirse a la violación de normas o, al menos, al intento para evitarlas. La frase se aplica al conflicto que están viviendo los vecinos del barrio de La Boca que, desde hace más de diez años, se encuentran en conflicto con el Gobierno de la Ciudad y con el club Boca Juniors, a partir de la venta irregular de terrenos que estaban destinados a la construcción de viviendas. Desde entonces, movimientos como La Boca Propone y Resiste y Boca es Pueblo se comprometieron con el reclamo. El 4 de mayo último, se revocó la sentencia del juez Pablo Mantaras que negaba a las agrupaciones la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa y esta novedad abre a los vecinos la a la esperanza de recuperar los terrenos de Casa Amarilla para el barrio. El club intenta construir allí un “estadio shopping”, que desde el año pasado está frenado gracias al amparo presentado por las agrupaciones vecinales.

Todo comenzó el 11 de abril de 2005 cuando la Asociación Civil Casa Amarilla lanzó la inscripción al programa habitacional para la construcción de 1231 viviendas y su posterior ocupación. El Gobierno de la Ciudad, sin embargo, no quiso hacerse cargo de construir esa cantidad de casas y llegó a un acuerdo con la Asociación: solo se edificarían 438 con la condición de que la entidad se quedaría con el derecho a designar quiénes serían los beneficiarios. En 2010, los restantes terrenos, no ocupados por las viviendas, fueron traspasados del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), propietario de las tierras, al Gobierno de la Ciudad, y de este a la Corporación Buenos Aires Sur, una organización destinada a desarrollar la zona sur de la Ciudad, a través del decreto 723/2010. Aquí la trampa, la violación a la ley. La Corporación vendió los predios al club Boca Juniors evitando toda legislación y audiencia pública, tal como está estipulado en la Constitución porteña. Jonathan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, comentó a ANCCOM: “Estos terrenos fueron vendidos sin la aprobación de la Legislatura que es la que tiene facultades constitucionales para aprobar la disposición de bienes e inmuebles y su venta en la Ciudad de Buenos Aires. Además, estos predios formaban parte de la Ley 2240 que declara la emergencia ambiental y urbanística del barrio de La Boca”. Es decir, las tierras en disputa “tenían una finalidad establecida por ley que no fue respetada ya que se va a vender para hacer un estadio shopping y no, un parque público”, dijo Baldiviezo.

El 4 de mayo último, se revocó la sentencia del juez Pablo Mantaras que negaba a las agrupaciones la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa y esta novedad abre a los vecinos la a la esperanza de recuperar los terrenos de Casa Amarilla para el barrio.

Por esa razón, varias organizaciones barriales pusieron el acento en la ilegalidad del traspaso. Ahora, La Boca Propone y Resiste y Boca es Pueblo podrán constituirse como querellantes en la causa quedó en manos de la jueza Paola Cabezas Cescato, quien deberá determinar la legalidad o no del proceso. Natalia Quinto, una de las precursoras de la acción de amparo dijo en diálogo con ANCCOM: “A partir del fallo de la Cámara, queda todo en suspenso ya que se tiene que revisar el proceso de venta de los terrenos. La expectativa que tenemos es la mejor. Desde que hicimos la presentación, estamos en la certeza de que la venta fue irregular. Vamos a aportar todas las pruebas que hagan falta para demostrar que lo que decimos es así”. Quinto es integrante de La Boca Propone y Resiste, una multisectorial compuesta por organizaciones e instituciones que tiene como principal preocupación a los chicos del barrio. El movimiento parte de la vivienda como base de todos los derechos de los más pequeños y así lo hizo saber Quinto: “Si un pibe vive en una habitación de cuatro por cuatro con cinco integrantes más de la familia, es muy difícil que tenga un espacio físico para el juego, para hacer la tarea, para la privacidad”.

Otro de los movimientos comprometidos con la causa es Boca es Pueblo, compuesto por hinchas de Boca, quienes desarrollan la militancia barrial junto con organizaciones sociales y vecinos de la ciudad. “Venimos realizando talleres para contribuir al desarrollo de los chicos y chicas del barrio. Intentamos brindarles la mayor contención posible y un lugar más donde puedan jugar”, indicó Gustavo Manteiga, uno de los integrantes de la agrupación. Respecto a las tierras en conflicto, Manteiga expresó: “En 2010, en los pasillos de la Legislatura, ya se mencionaba que esos terrenos podrían pasar a Boca Juniors. En la plataforma electoral de (Daniel) Angelici, de cara a las elecciones del club, a fines de 2011, ya se hablaba de la construcción de un estadio-shopping en los terrenos de Casa Amarilla y que la Ciudad estaba dispuesta a vendérselos a Boca”.

Mientras el Gobierno de la Ciudad todavía no se pronunció sobre el conflicto, las tierras continúan en manos privadas, a la espera de una resolución judicial. “Boca obtuvo las tierras mediante una licitación, que fue armada para que el único oferente sea el club. En el 2010 se declararon esas tierras de utilidad pública y seis años después las únicas tierras públicas del barrio se terminan vendiendo a un privado, sin tener en cuenta la participación y opinión de los vecinos del barrio”, aclaró Manteiga. En consonancia con esto, Quinto sostuvo: “Esto se llevó adelante en una situación de arbitrariedad absoluta. Algunos pueden querer viviendas, otros pueden querer espacios verdes, o que se hagan escuelas, pero lo que todos acordamos es que no queremos que esas tierras sean vendidas a un privado”, concluyó la referente de La Boca Resiste y Propone.

Actualizada 24/05/2017

May 24, 2017 | Comunidad

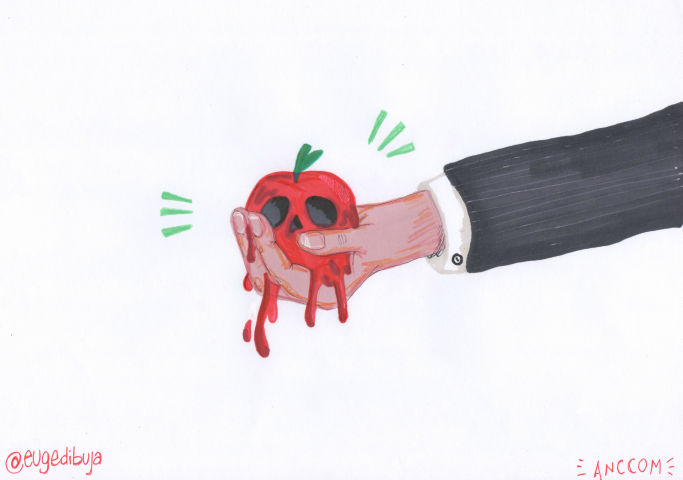

Dos millones de personas en más cuarenta países se manifiestan, el 20 de mayo, en la quinta Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto. En la Argentina se realizan movilizaciones en Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, Miramar, Necochea, Pigüé, Río Cuarto, Rosario, Rufino, Tucumán, Santa Rosa, Trelew y Villa Cañás. En la Capital Federal, el lugar elegido es la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro.

La gente empieza a llegar cerca de las 12 y el Monumento al Libertador se llena de carteles: “Somos las semillas que no podrán modificar”; “No a los transgénicos”; “Si mata no es progreso, basta de agrotóxicos”; “Tierra para quien la trabaja y respeta”; “Soberanía alimentaria ya”; “La salud no se negocia”.

Una bandera roja anuncia: “Olla popular. Que no se calle la calle, que no se abolle la olla”. En una mesa de dos metros por tres, cuatro voluntarios cortan verduras agroecológicas -papa, zapallo, apio, albahaca, cebolla y zanahoria-, con las que luego van a alimentar a unas 500 personas.

Uno de ellos es Miguel, que está vestido con plantas, sonajeros y una bandera. Es ayudante terapéutico y forma parte del grupo itinerante que llevará a cabo la primera intervención de la jornada. Cuenta que la idea del grupo es “cuestionar” y se indigna al recordar que trabajó muchos años en el INTA: “Ahora me entero que hace cuatro días esa institución prohíbe el uso de la palabra `agrotóxicos´. Ese es el sistema capitalista patriarcal que está destruyendo la vida”, sostiene, y antes de alejarse para dar inicio a su performance, reflexiona: “No es casual que se trate al planeta como se trata a las mujeres”.

Marcos Filardi, abogado especializado en derechos humanos y miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y de la Universidad de Lomas de Zamora, relata a los asistentes las investigaciones que finalizaron hace un mes sobre el desempeño de la multinacional estadounidense. Un tribunal reunido en La Haya, en el que participaron más de mil organizaciones y treinta testigos de distintas partes del mundo, presentó pruebas sanitarias y jurídicas contra la empresa y la declaró culpable de “ecocidio”.

El objetivo es que la Corte Penal Internacional incorpore esa figura a los delitos que juzga. “El tribunal determinó que Monsanto es responsable de la violación del derecho a una alimentación adecuada, a la salud, al ambiente, al acceso a la información y a la libertad de investigación científica”, subraya y agrega: “El uso del glifosato contamina prácticamente todo lo que comemos. No es sólo un problema de las 14 millones de personas que en Argentina están expuestas a la fumigación con agrotóxicos, sino que nos afecta a absolutamente todos”.

Kita Miryam Gorban, quien fue miembro del jurado del tribunal, coincide con Filardi: “Esto no es un problema sólo del peón rural. Empecemos a pelear por nuestra vida. Todos los días estamos consumiendo alimentos contaminados por agrotóxicos, por residuos de plaguicidas, por organismos genéticamente modificados que están en la comida y que los supermercados adornan con espejitos de colores”.

“Monsanto es la bandera del imperialismo, el gendarme de los pueblos”, afirma Gorban. Los que manejan los recursos del planeta, según él, “son los que van a venir por nosotros. ¿O qué se creen que es lo que sucede en Venezuela? Lo mismo que hicieron con Salvador Allende. ¿Y cómo se manejan? Como dijo (Henry) Kissinger, `controla los alimentos y controlarás los pueblos´”.

Filardi evoca al biólogo Andrés Carrasco, luchador contra los agrotóxicos, fallecido en 2014: “En nuestro país, los científicos que hacían ciencia digna, como Andrés, que en 2009 demostró que el glifosato era cancerígeno, fueron perseguidos y ninguneados incluso por el actual Ministro de Ciencia y Tecnología”. Un fuerte aplauso no lo deja terminar.

Monsanto tiene más de cien años y un frondoso prontuario. “Empezó siendo una empresa química -cuenta Filardi-. Aportó la dioxina para la elaboración del agente naranja que se utilizó en la Guerra de Vietnam para exfoliar las selvas y dejar expuesto al Viet Cong. Todavía hoy siguen naciendo niños vietnamitas con malformaciones y problemas derivados de aquellos químicos”.

En 1920, la multinacional ya producía bifenilos policlorados (PCB). Mucho tiempo después, “se demostró que eran cancerígenos -precisa Filardi- y Monsanto siguió produciendo y comercializándolos como aislantes”. En 1974, lanzó al mercado su producto estrella, “el Roundup, la marca comercial del herbicida glifosato, el agrotóxico más utilizado en todo el mundo”.

Modelo para pocos

“Únase al intercambio de semillas”, reza un cartel en una de las mesas que rodean al Monumento a San Martín. Sobre ella, una caja con cientos de sobres que buscan fomentar el consumo orgánico mediante la repartición gratuita de semillas. Quienes visitan esta mesa, también pueden llevarse macetas con plantas de lechuga, revistas y consejos de agricultura saludable. El objetivo es difundir la nocividad de los alimentos transgénicos.

Abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, subraya que “casi el 99 por ciento de los porteños no sabe qué son los alimentos transgénicos y el daño que producen. Esto se podía ver anoche en Intratables, donde los médicos ortodoxos se reían de (la periodista) Soledad Barruti cuando analizaba los problemas de alimentación y salud que genera un modelo de agronegocios basado en transgénicos y agrotóxicos”.

No sólo es un problema de Monsanto sino de la política del agronegocio, remarca Valdivieso: “En la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo las consecuencias de la acumulación de capital del campo y cómo se lo utiliza para generar más desigualdad y más violación de derechos en las áreas urbanas. Entre el 40 y el 50 por ciento de los ingresos de los trabajadores pasa a manos de los dueños de los suelos”.

Según Valdivieso, las políticas urbanas son iguales que en el campo: “La cantidad de metros de espacios verdes ha disminuido. Está desapareciendo el pulmón sur de espacio verde de la comuna 8, la mitad del Parque de la Ciudad se va a urbanizar, un tercio del Parque Roca se ha transformado en un lugar de cargas y descargas, se han concesionado 50 hectáreas del autódromo y se ha privatizado el Parque de la Victoria, que es un predio de 45 manzanas, para hacer un golf”.

Pasadas las 15, militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) llegan a la plaza y se suman a la marcha que se dirige, entrada la noche, rumbo al Obelisco. Tamara Migelson, integrante de la Red Ecosocialista del MST, expresa: “Nos sumamos a la lucha contra este modelo de producción de forrajes que es cáncer, deformaciones, abortos espontáneos, alergias y enfermedades, pero que también es ganancias para un ínfimo sector de la sociedad mundial. Este modelo productivo no tiene nada que ver con la alimentación, como la vende Macri en el exterior. Es un modelo basado en la producción para el uno por ciento de la población que comenzó en 1996 con la introducción de la semilla transgénica de soja. En 2003 eran seis millones las hectáreas cultivadas con este producto, y en 2015 eran 26 millones. Lo que buscan es que en 2020 se alcancen las 40 millones”.

Para Migelson, “el panorama no se presenta fácil, pero no está dicho que no se pueda ganar. Los compañeros de Córdoba nos demostraron que un proyecto que estaba avalado por todo el poder político tradicional, y que venía de la mano de Monsanto, que era instalar la fábrica de semillas transgénicas de maíz más grande del país, tras tres años de lucha, se evitó”, rememora.

Todos somos víctimas

De uno de los gazebos que rodea el monumento cuelga una bandera que anuncia “Rebelión en el aula – Taller en defensa de la vida”. Allí está Gastón Meza, parte del colectivo Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina (FLSAA), y que, junto a integrantes de la fábrica recuperada IMPA, iniciaron un taller para formadores y educadores. Gastón sostiene que “la educación que tenemos, más allá de si es pública o privada, reproduce el mismo sistema”.

El taller intenta “generar conciencia acerca de los problemas que acarrea el agronegocio y el modelo extractivista en manos de las multinacionales. Buscamos generar pensamiento crítico en torno a la crisis civilizatoria y del sistema capitalista, en busca de la organización y salidas alternativas”.

A unos metros del gazebo, hay una mesa de veinte centímetros con un mantel blanco sobre el que reposan decenas de bolsas de cartón de diferentes tamaños. Todas llevan un cartelito que las identifica como “yerba mate”, “albahaca”, “té negro”, “orégano”. Adelante, un cartel explicita: “Orgánicos y agroecológicos. Alimentos libres de agrotóxicos”.

Dos jóvenes atienden a los que se acercan. Renato cuenta que “uno de los mayores problemas es que los pequeños productores familiares van perdiendo su capacidad de competencia económica, porque hoy la mayoría de la población consume a través de los reguladores del mercado, que son las grandes cadenas de comercio y distribución”.

Renato añade: “Los pocos que resisten y tienen la posibilidad de no migrar se ven frenados porque no hay un mercado disponible que le pague lo que vale su producción artesanal y sin agroquímicos. Lamentablemente, vamos entrando en la lógica del marketing que no nos gusta, pero son costumbres incorporadas que ya tiene la sociedad, responde a los precios y a la cartelería”.

Luego del intercambio de semillas, de la olla popular, de la venta de productos agroecológicos, las performances teatrales y musicales, los talleres educativos, el obsequio de plantines, la juntada de firmas y los discursos y propuestas, cuando ya queda poca luz y la llovizna amaina, el medio millar de personas que siguen en la plaza emprende lentamente la caminata hacia el Obelisco para cerrar la jornada de protesta.

Ataúdes, barbijos, mamelucos, bidones, calaveras, máscaras y una parca los acompañan. Bajo el grito unánime de “Fuera Monsanto”, el sonido de bombos y trompetas, y un centenar de carteles, se suman nuevos manifestantes más en el camino. La jornada, después de siete horas, termina en el Obelisco. Pero no la lucha. “Tenemos que dejar de hacer marchas por separado y hacer una marcha federal que empiece en Jujuy y termine en Ushuaia, porque todos somos víctimas, directa o indirectamente. Es víctima el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que caminamos, son víctimas nuestros hijos y nuestros nietos. Depende de nosotros no ser otro Vietnam”, concluye Gorban.

Actualizada 24/05/2017

May 18, 2017 | Comunidad

La cantidad de personas que viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires al menos triplica las cifras y relevamientos oficiales del gobierno porteño que encabeza Horacio Rodriguez Larreta. La diferencia surge de los resultados preliminares del primer censo popular de personas en situación de calle que más de cincuenta organizaciones sociales y políticas realizaron en el distrito entre el 8 y el 15 de mayo con la movilización de más de 500 voluntarios.

Según el censo oficial que el Gobierno de la Ciudad realiza todos los años, en 2016 había 876 personas que no tenían dónde vivir. Las organizaciones que participaron del censo popular coinciden en que la cifra obtenida en el trabajo que concluyó esta semana es muy superior a la difundida por las autoridades porteñas.

Claudia Enrich, de la organización “Ciudad Sin Techo”, que se dedica a acompañar a las personas en situación de calle, precisó que los resultados finales del ¿contra-censo? se conocerán a fin de mes. “La idea es que ahora se hagan los números y sepamos finalmente qué cantidad de gente hay. Vamos a hacerlo de acá al 30 de mayo para tener una cifra respetuosa, que no sean un número sino que sean lo que son, personas que tienen un nombre, una vida”, puntualizó en diálogo con ANCCOM.

La organización “Ciudad Sin Techo”, se dedica a acompañar a las personas en situación de calle y se dispone a realizar un nuevo relevamiento con mayores precisiones.

Por su parte, la consejera del Consejo Económico y Social de la Ciudad (Cesba), Laura Velasco, subrayó que el trabajo de campo de las organizaciones “no fue meramente un conteo, se realizó una cantidad de preguntas en relación con la situación de las personas, de las familias, qué situación los llevo a la calle, hace cuánto, si son discriminados en distintos ámbitos, si acceden a la salud, si sufren violencia institucional, si fueron a los paradores del gobierno de la Ciudad”. Y advirtió: “Lo que sí podemos anticipar es que el número de personas que vive en la calle es por lo menos tres veces de lo que informa el Gobierno”.

De acuerdo a la ley 3706, sancionada el 13 de diciembre de 2010 en la Legislatura porteña, es un deber del Estado “la realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”. Además, la ley señala que “se promoverá la elaboración del diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.

Según Enrich, “el gobierno no la cumple”. Para graficar ese incumplimiento, la referente de “Ciudad Sin Techo” recordó que “el año pasado hicieron el censo en abril en un solo día”. Y agregó: “Salieron un miércoles lluvioso en dos camionetas para hacer 15 comunas con 48 barrios. En ese contexto no iban a ver mucha gente, obviamente. Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”.

Por el incumplimiento de esta norma, el Gobierno porteño tiene abierta una causa en el juzgado a cargo de Elena Liberatori. Según Velasco, “el gobierno reconoce en esa causa que no había contabilizado a la gente que está en un parador por la noche y a la mañana siguiente está en la calle, ni a la gente que está con sentencia firme de desalojo ni a la que está con subsidio parando en un hotel. Estas situaciones que plantea la ley no estaban contempladas en el censo del año pasado”.

De la iniciativa para dar con un número real sobre las personas en situación de calle participó un conjunto amplio de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales, junto a las que se dedican específicamente a esta problemática. Además, contaron con el apoyo de instituciones públicas como el Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Auditoría General de la Ciudad, que aportaron el asesoramiento profesional necesario. Sobre este trabajo en conjunto, Velasco explicó: “Se armó una coordinadora en la que participamos una persona por organización y se armaron comisiones de trabajo, también se trabajará colectivamente en el procesamiento de los resultados”.

Además, las organizaciones denuncian que no les dan la participación en el relevamiento oficial y en la definición de políticas, según estipula la ley. “Lo que planteó Liberatori en la última audiencia es que tenían que incorporar al monitoreo a otros organismos y organizaciones del sector. Sin embargo, este año volvieron a hacer el censo en abril sin incorporarlas”, agregó la integrante del Cesba. En este sentido, para Enrich “luego del censo deben sentarse en una mesa de trabajo con las organizaciones para definir las políticas”. Y concluyó: “Lo que estamos haciendo es trabajar para que además de difundir la situación, se destinen los recursos necesarios”.

«Lo que estamos haciendo es obligar a que se cumpla la ley y a que exista un número real para poder tener el presupuesto y políticas públicas como corresponde”, señaló Claudia Enrich de la organización “Ciudad Sin Techo”.

Actualizada 18/05/2017

May 17, 2017 | Comunidad

El reclamo contra el ajuste en la educación y por la firme defensa de la universidad pública volvió a sonar con fuerza entre el Congreso y el Ministerio de Educación. Docentes, investigadores, científicos y estudiantes protagonizaron una multitudinaria marcha federal que cerró una semana de paro y acciones públicas en todas las Universidades del país. Después de tres meses de negociación paritaria fallida, los docentes universitarios agrupados en Conadu, Conadu Histórica, Fedun y Fagdut marcharon junto a todas las federaciones estudiantiles y con la adhesión de los gremios docentes nacionales Ctera y UDA. Federico Montero, secretario de Organización de Conadu, destacó la adhesión histórica a la movilización. Según los organizadores, más de 30 mil personas reclamaron por un aumento salarial del 35 por ciento y mayor presupuesto para las Universidades bajo la consigna “en defensa de la educación pública, estatal, gratuita, y laica”.

La movilización comenzó frente al Congreso, para luego dirigirse hacia el Ministerio de Educación. Allí se escucharon los primeros discursos. Los docentes rechazaron la “mercantilización” del sector y reclamaron un freno a la precarización laboral de los profesores universitarios. “La intención del gobierno es entregar los estudios universitarios a la actividad privada”, denunció el secretario general de Conadu, Carlos De Feo.

El reclamo contra el ajuste en la educación y por la firme defensa de la universidad pública volvió a sonar con fuerza entre el Congreso y el Ministerio de Educación.

El titular de Conadu histórica, Luis Tiscornia, apuntó a la “injusticia” de los salarios universitarios. “Mientras haya una injusticia, habrá lucha”, subrayó.

La exigencia de mayor presupuesto, comedores en las Facultades, mejoras edilicias y el boleto estudiantil y docente gratuitos completaron la lista de reclamos, junto con la inmediata reincorporación de 500 investigadores despedidos del CONICET.

Los docentes también aprovecharon para manifestar y decir a viva voz “no al 2×1 para los genocidas”, y replicar el reclamo por la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que firmaron el fallo que beneficia a represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Los tambores rimbombantes de los distintos gremios nunca pararon de sonar. “Reafirmamos el reclamo por 35 por ciento de aumento. Y también exigimos los salarios para los ad honorem, y terminar con el ajuste en ciencia y educación”, dijo Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA en diálogo con ANCCOM.

Ileana Celotto, Secretaria General AGD-UBA.

Milagros, una joven estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, marchó junto a sus profesores. “La educación está sufriendo un ajuste terrible, sobre todo porque a los docentes no les otorgan el aumento de salario, se está discutiendo por lo menos un básico de 15.000 para cubrir la canasta básica familiar, y noto que hoy el gobierno no tiene en su agenda ese aumento, de hecho no quiere siquiera discutir el tema de las paritarias”, le explicó a esta agencia.

Además, trazó un diagnóstico sobre las nuevas dificultades que enfrentan los estudiantes. “También venimos a la marcha para exigir el boleto educativo gratuito, pero parece que el gobierno no tiene en su agenda darnos el boleto, para nosotros es fundamental dado que es una de las primeras herramientas que nos garantiza nuestra cursada, sobre todo porque ahora hay más ajuste. y los jóvenes estamos cada vez más precarizados. El salario no alcanza, muchos trabajamos en negro, ni siquiera tenemos obra social, ni tampoco nos podemos organizar en un sindicato”, razonó.

“También venimos a la marcha para exigir el boleto educativo gratuito, pero parece que el gobierno no lo tiene en su agenda», comentó Milagros, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras UBA

Los carteles que poblaron la marcha sintetizaron el mensaje: “Aumento salarial ya, en defensa de la universidad pública”, “la educación pública se defiende entre todos”, “marchamos contra el ajuste”, “sin salarios docentes, no hay educación”, “yo defiendo a la educación pública”, “abajo el ajuste de Macri y los rectores”, “boleto estudiantil para todas las universidades”, entre otros.

Mariano, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, reivindicó el carácter federal de la movilización. “Esta marcha educativa viene a plantearle al gobierno que no puede avanzar más sobre el ajuste, por eso marchamos hacia Plaza de Mayo. Para exigir el aumento de salario para los docentes, pedir mayor presupuesto universitario, y manifestar que estamos en contra de la política de privatización de todas las universidades públicas en general”, explicó a ANCCOM.

El Sindicato de Investigadores (SIDUT) y Docentes de la UTN también dijo presente. Horacio, uno de sus representantes, destacó la lucha por los becarios del CONICET y enfatizó que todas las reivindicaciones de la movilización apuntaron a “dejar en claro que hay una comunidad educativa en contra de la pretensión de privatizar a la Universidad pública”.

Por su parte Mariana, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, advirtió que la propuesta salarial del gobierno fue una “vergüenza”. Sucede que después de casi una decena de reuniones, los gremios docentes universitarios rechazaron la semana pasada la propuesta de un aumento del 18 por ciento en tres cuotas, más un 2 por ciento en concepto de jerarquización.

Y razonó: “Como estamos formando a futuros profesionales, consideramos que debemos contar con recursos para investigar y dar clases dignamente, y para ello hay que tener buenos salarios e infraestructura”.

Un sector de Conadu Histórica y la FUBA llegaron con el reclamo hasta la Plaza de Mayo. “Universidad de los trabajadores, y al que no le guste, se jode, se jode”, cantaron a coro docentes y estudiantes. De fondo se escuchaba, una vez más, “La Marcha de la bronca”.

Lucía , estudiante en la Universidad Nacional de Moreno.

Los docentes rechazaron la “mercantilización” del sector y reclamaron un freno a la precarización laboral de los profesores universitarios.

Actualizada 17/05/2017