Jun 28, 2017 | DDHH

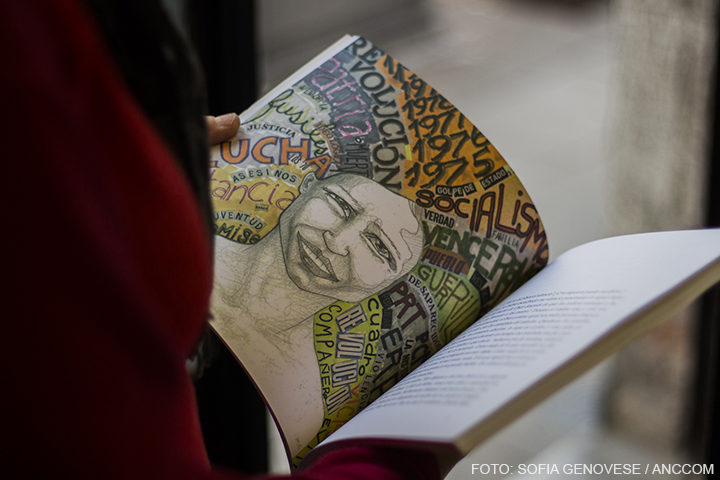

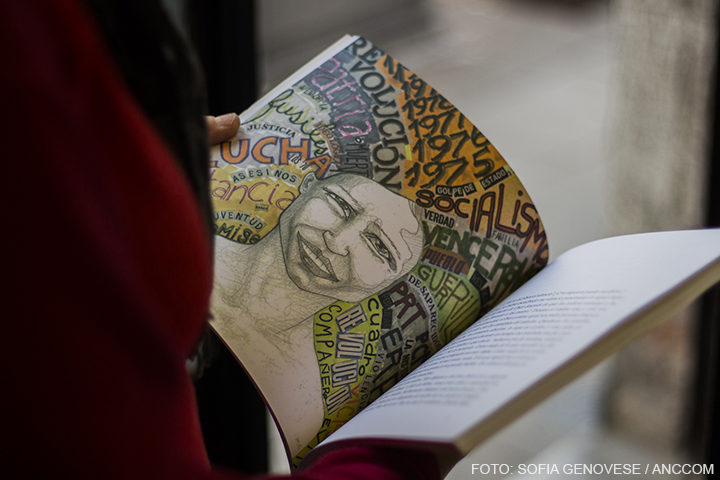

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria es el nuevo libro de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo que reúne los relatos de cinco hijos de desaparecidos, sus recuerdos de la infancia y reflexiones sobre cómo fue crecer junto a la ausencia y el silencio. Manuel Azurmendi asumió la edición del libro y Eugenia, su hermana, aportó su historia. Ambos fueron protagonistas de estas familias diezmadas, al igual que María Giuffra, que en este caso participa como ilustradora de la obra y es quien dio marcha al proyecto.

Manuel y Eugenia Azurmendi, en diálogo con ANCCOM, compartieron sus vivencias. Ella nació el 25 de septiembre de 1975 en la ciudad de La Plata. Él, en Buenos Aires el 14 de marzo de 1977, cuando sus padres debieron trasladarse a esta ciudad producto de la persecución política que sufrían. Pero no fue suficiente para evitar que el hostigamiento se convirtiera en desaparición.

Para Eugenia el hecho de escribir y poder contar su propia historia fue un proceso que le generó emoción. “Me encantó escribirla. Creo que era una necesidad personal. Sentí una responsabilidad muy grande porque al ser hermanos tenía que contarla no sólo desde mi lugar, sino también del de él. Lo más difícil quizás fue lograr encontrar el punto desde el cual comenzar a relatar. Decidí partir desde el silencio que me significó tanto durante muchos años y que a su vez, es la contracara de escribir, de contar”, comentó. Esa ausencia generó la necesidad de que crearse imágenes, que esperara la vuelta, el regreso de un viaje. Confiesa que el no encontrar una palabra que le dé entidad a la muerte, al asesinato de sus padres, fue uno de los puntos que más le costó desandar. En medio de tantos recuerdos, apareció en su mente una imagen de su tía explicándoles, con el libro Nunca Más en sus manos, que sus papás eran desaparecidos y que no eran los únicos. En aquel momento Manuel, que era dos años más chico que ella, se animó a preguntar: “¿Cómo los mataron?”, y a Eugenia se le paró el pecho: “Lo primero que pensé fue ´guauuu, ¿cómo hizo para preguntar eso?´, porque sin dudas no es sencillo que un nene haga esa pregunta”, relató. Hace 40 años se aferró al amor, al amor de sus abuelas, de su hermano, y a esa frase que una tía una vez le dijo de sus papás: “Ellos no se iban a ir”.

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria es el nuevo libro de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo que reúne los relatos de cinco hijos de desaparecidos. La ilustración es de María Giuffra.

La memoria pincha hasta sangrar (León Gieco)

Para las y los escritores de este libro, y para la cooperativa que lo editó, la memoria es una herramienta de lucha, que hoy se encuentra en una fuerte disputa entre quienes la entienden necesaria para escribir la historia y quienes pretenden borrarla, disfrazarla y anularla. El eje que transita los distintos relatos que se presentaron en esta publicación ha sido motorizado desde esa memoria activa, y empujó a la escritura a estos hijos a través de sus infancias. “La lucha por quiénes cuentan y escriben la historia, siempre ha sido igual. Nosotros lo que queremos es, a raíz de nuestros relatos que surgen desde un plano individual, poder demostrar que esta historia es de todos. Creemos incluso que el lugar desde el cual lo hacemos, contando una historia que la hicimos de a partes, con el relato de otros, con lo que uno pudo y tuvo a mano para entenderla, te permite transmitir ciertas sensaciones que desde otros lugares se hace más complicado. De hecho sentimos que logramos tocar una fibra sensible que da cuenta efectivamente que ésta historia nos pertenece a todos”, afirmó Eugenia Azurmendi. La memoria para este equipo de trabajo no solo se construye colectivamente, sino que también es dinámica: “Cuando comenzamos en H.I.J.O.S. íbamos a escuelas a contar nuestras historias, pero hoy la contás y lo haces de otra manera, decís otras cosas. Por esa razón tiene sentido contar la historia y tendrá sentido hacerlo dentro de 20 años más”, pronunció. Por otra parte, para Manuel “la memoria tiene que ver con escribir el futuro de la sociedad, porque lo que no quieren es que los trabajadores tengamos historia”, sentenció.

Desde la cooperativa, hace algunos años atrás habían decidido constituirse como editorial y por esa razón se capacitaron y se formaron en diagramación y gestión de la producción editorial. Tras dos publicaciones previas, en abril de 2016 decidieron afrontar el desafío de publicar las historias de hijos de desaparecidos. De esta manera se contactaron con cinco amigos -a quienes conocieron en su mayoría por haber integrado H.I.J.O.S.-, que tuviesen ganas de dar su testimonio. No se trataba de contar historias conocidas, querían relatar esas otras historias que no siempre llegan a los oídos, a los ojos, a las sensaciones de la mayoría. El proceso de producción implicó un año de trabajo, desde la escritura personal de cada historia, las correcciones editoriales, las ilustraciones, hasta la diagramación. El 23 de marzo de este año salió a la calle con una tirada de dos mil ejemplares.

“Cuando comenzamos en H.I.J.O.S. íbamos a escuelas a contar nuestras historias, pero hoy la contás y lo haces de otra manera, decís otras cosas. Por esa razón tiene sentido contar la historia y tendrá sentido hacerlo dentro de 20 años más”.

“El año pasado fue un año muy difícil en cuanto a políticas de derechos humanos. Volvió a los medios la Teoría de los Dos Demonios y se empezó a querer cambiar la historia. Por lo que uno de los objetivos que nos propusimos con este libro es ser un espacio más en donde contar la verdad, esa verdad histórica de nuestro pueblo. Dar espacio para que se conozcan las historias de los hijos de desaparecidos es nuestro principal objetivo”, aseguró Manuel y agregó: “Creemos que estamos en un momento malo como sociedad, hay un retroceso muy grande en relación al financiamiento, todos los espacios por la memoria que hay están en constante reclamo, exigiendo que se continúen financiando porque durante el gobierno anterior se crearon empleos y ahora peligran. Pero a la vez, creemos que hubo un fuerte rechazo social al fallo de la Corte Suprema de Justicia al pretender aplicar el 2×1 a genocidas. Esto expresó la condena social, que siempre fue el objetivo que se buscó desde los organismos de derechos humanos, es decir, que la sociedad repudie y condene a todos los implicados”. Y Eugenia agregó: “Esto es el resultado de 40 años de una lucha que no se abandonó en ningún momento, eso es algo que deja huellas en la sociedad. Creo que significó que la sociedad no está dispuesta a volver un paso atrás en esto. Porque focos de conflicto se abrieron por todos lados, sin embargo con esto, la reacción social fue ‘con esto no´. Lo cual es producto del trabajo de Madres y Abuelas fundamentalmente, que desde hace 40 años vienen luchando y se han ganado un lugar en la historia que es indiscutible”. Eugenia, es docente de escuela primaria y hoy se aferra a las nuevas generaciones, a la juventud, que crea, que lucha, y que construye día a día una memoria colectiva y común por la memoria de los y las 30.000.

***

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria se presentará en el Auditorio David Viñas el próximo miércoles 5 de julio a las 18:30 hs en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Las Heras 2555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la presentación participarán todos los y las integrantes de este proyecto y coordinará la actividad la periodista Nora Veiras.

Actualizada 27/06/2017

Jun 28, 2017 | Comunidad

La censura, según la Real Academia Española, es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. La censura, desde tiempos memoriales, ha sido una herramienta utilizada por las clases dirigentes en su objeto por frenar aquella información comprometedora con el gobierno de turno. Ya cuando el periodismo y las nuevas formas de comunicar iban desarrollándose allá, por el siglo XVII, existieron intentos por bloquear la circulación de información, de las mercancías más valiosas del mundo. La censura perdura hasta nuestros días. Awka Liwen es un ejemplo de ello.

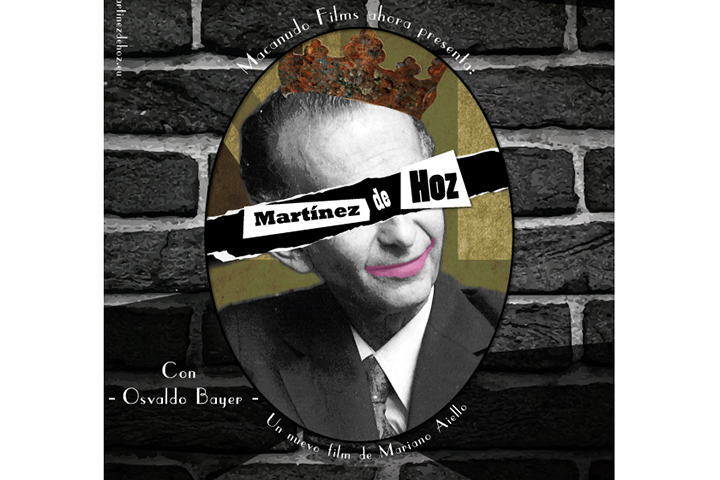

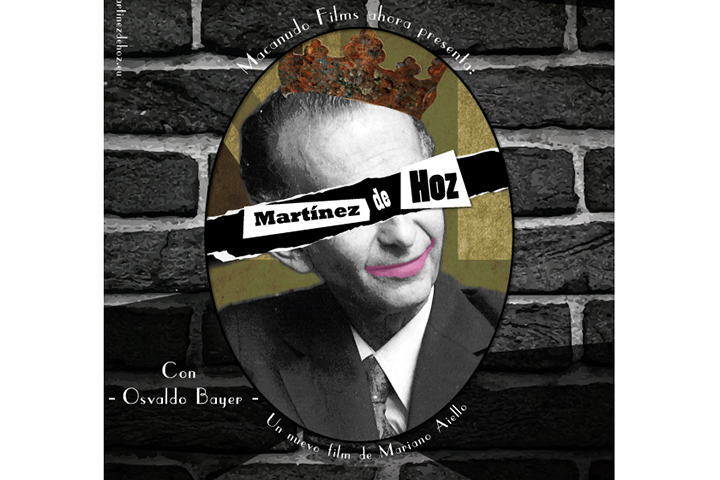

Awka Liwen es un documental estrenado en septiembre de 2010, escrito por Osvaldo Bayer y dirigido por Mariano Aiello. El film trata sobre la matanza y la expulsión de los pueblos originarios por parte del gobierno de Julio Argentino Roca, en la llamada en los libros de historia “Campaña del desierto”, para hacerse así de sus tierras. De ahí, el nombre Awka Liwen, que en idioma mapuche significa “rebelde amanecer”.

El documental enfatiza en la clase dominante por entonces, principal beneficiaria del saqueo de miles de hectáreas, y en José Toribio Martínez de Hoz, colaborador de Roca, acreedor de dichas tierras y primer presidente de la Sociedad Rural Argentina. Tiempo después de la exhibición de Awka Liwen, los nietos de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de economía durante la Dictadura militar de 1976, realizaron una demanda judicial a los directores del film con el propósito de terminar con la circulación del material. El intento de censura se justificaba por “el perjuicio irreparable que esas acreditadas falsedades le causaron a la familia”.

El film trata sobre la matanza y la expulsión de los pueblos originarios por parte del gobierno de Julio Argentino Roca, en la llamada en los libros de historia “Campaña del desierto”, para hacerse así de sus tierras.

Los demandantes, Alejandro y José Alfredo, como toda clase dirigente incómoda ante una información verídica, se escudaron en la censura. Buscaron limitar la libertad de expresión. Sin embargo, luego de cinco años de conflicto, en mayo de 2016, los jueces se pronunciaron a favor de Aiello y Bayer. “Los Martínez de Hoz son una familia del poder económico argentino totalmente anacrónica, no moderna, que para hacer su reclamo se centraron en la obra pero no tuvieron en cuenta el pasado”, cuenta Aiello a ANCCOM, y prosigue: “Es una familia que, en 200 años de Argentina, siempre estuvo en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos”.

En ese conflicto, Aiello y Bayer vieron una oportunidad para crear un segundo documental, Martínez de Hoz, que se estrenó el pasado jueves 22, en el cine Gaumont, y el viernes 23, en el Malba. El film, de 202 minutos y dividido en dos partes, cuenta cuatro historias: el papel de la familia Martínez de Hoz a lo largo de la historia del país, con el juicio impulsado por los nietos del ministro de la Dictadura; la historia económica argentina; el rol de la justicia en todos esos años; y la formación de nuestra cosmovisión nacional. Son cuatro ejes que toma el documental para dar cuenta de la estrecha relación que existió entre el Poder Judicial y la clase dominante, de tinte económico, sumado a las principales medidas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos, muchas de ellas con participación de los Martínez de Hoz. Asimismo, el material audiovisual cuenta con Osvaldo Bayer como hilo conductor y con testimonios de especialistas en historia, economía y derecho. Con ello, se logra argumentar la desfavorable presencia para el pueblo argentino de la dinastía Martínez de Hoz, desde las raíces de la Argentina, en tiempos del Cabildo Abierto, hasta nuestros días. Aiello sostiene que los nietos, quienes son abogados y tienen un estudio jurídico, además de la demanda sobre Awka Liwen, también se muestran en contra del Estado argentino.

En agosto de 2016, tres meses después del fallo judicial a favor de los directores de Awka Liwen, los demandantes volvieron a la carga: solicitaron un resarcimiento económico por el daño moral causado. “Tenemos otro nuevo juicio que nos está iniciando esta familia para prohibir esta nueva película. Es una demanda por daños y perjuicios pero también, en el petitorio, piden que se prohíba el documental”, sostiene Aiello en el estreno de Martínez de Hoz. Quedará en la justicia, entonces, resolver qué hacer. Si dar lugar al pedido de censura, o bien, resaltar, una vez más, el valor incondicional de la libertad de expresión para toda sociedad democrática, informada y educada a partir de la historia nacional. Por lo pronto, quienes quieran ver el nuevo documental sobre los Martínez de Hoz, pueden hacerlo el próximo domingo 2 de julio, en el Malba.

Actualizada 27/06/2017

Jun 28, 2017 | Comunidad

En el Oeste del Gran Buenos Aires existe una forma diferente de entender y practicar la educación. Se trata de una escuela que no es estatal ni privada, que pertenece a la comunidad de un barrio de trabajadores en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno. Organizada horizontalmente, las decisiones se toman en forma colectiva entre padres y docentes. Se basa en el ideario del educador Paulo Freire, apela a una mirada crítica y comprende que la institución no se encuentra aislada de lo que ocurre en la comunidad. Forma parte de las escuelas de gestión social, instituciones con una impronta comunitaria cuyo dueño no es el estado ni una sociedad anónima: son los padres y sus docentes. Su nombre: Creciendo Juntos.

La escuela nació en 1982, gracias al trabajo de los vecinos que integraban la sociedad de fomento del barrio. Juan Manuel Giménez, uno de los fundadores y docente de la escuela, recuerda: “No había nada acá cuando vinimos al barrio, era un terreno. Nos hicimos cargo con otros vecinos de la sociedad de fomento”. En esa época, las calles eran de tierra y los vecinos se habían propuesto asfaltar las cuadras, pero debido a lo costoso del proyecto solo pudieron hacer unos tramos de calle y con el excedente de dinero decidieron levantar un jardín, porque el más cercano se encontraba a treinta cuadras. Ese año, se construye el edificio en el terreno de la Sociedad de Fomento. En ese momento la institución decide inscribirse como una asociación civil de gestión privada, dado que no existía la figura de gestión social. A pesar de ello funcionaba con una impronta comunitaria y bajo una pedagogía innovadora para esa época, que se basaba en los preceptos del educador brasileño Paulo Freire. En sus primeros meses, con esfuerzo, tuvieron que sustentarse económicamente con rifas y otras actividades para poder pagar los sueldos de los maestros dado que las subvenciones solicitadas al estado demoraron en llegar.

Los noventa chicos de primero a tercer año se distribuyen por agrupamiento, no por años, y cursan los cuatro talleres dos veces por semana con algunos de los profesores que dan también otras materias.

Con el pasar de los años el jardín tuvo la necesidad de crecer.En el año 1988, los padres y docentes se propusieron crear la escuela primaria. Con ese fin rifaron tres autos cero kilómetros.Hubo un gran involucramiento de las familias que iban a trabajar los fines de semana en la construcción de las aulas, convirtiéndose en albañiles. Así se empezó a construir un aula por año. Juan Giménez, director del nivel secundario, cuenta: “Se trataba de un trabajo comunitario, colectivo y de entender que lo que estabas creando era un lugar para tu hijo”.

Para el director, la primaria surgió de una necesidad: “En nuestro caso existían ganas, había prácticas que se hacían en el jardín de infantes que los padres querían que sus hijos la pudieran hacer en la escuela primaria. Que pudieran continuar esto de una escuela abierta, que el papá no se quede en la reja, que pueda entrar, estar presente, hacerse parte, que pueda ser algo construido entre familias, docentes y estudiantes”. Ana Travero integró la primera promoción de egresados del jardín; hoy elige la escuela para llevar a su niño de 9 años por los valores humanitarios que se enseñan y los espacios que les brindan a las familias: “Mis padres participaron de la fundación, me siento parte de la escuela” cuenta.

En el 2008 empezó a funcionar el nivel polimodal, hoy secundaria. En ese mismo año la nueva Ley de Educación Nacional (26206) en sus artículos 13 y 14 incorporaba a las escuelas de gestión social y cooperativa que hasta ese momento legalmente no existían.

La escuela nació en 1982, gracias al trabajo de los vecinos que integraban la sociedad de fomento del barrio.

La escuela se mantiene gracias al pago una cuota muy baja; un 10% de la población estudiantil cuenta con una beca y aquellas familias que no pueden pagar acuerdan con la institución para realizar algún trueque. Los sueldos de los docentes se encuentran subvencionados por el Estado, no así los salarios de los auxiliares ni los gastos de mantenimiento de las instalaciones que se sostienen a través del pago de las cuotas, de las ferias que se realizan todas las semanas y de alguna actividad que organicen para recaudar fondos.

La secundaria se especializa en artes visuales, con talleres de animación y ficción, de documental, teatro y radio. Los noventa chicos de primero a tercer año se distribuyen por agrupamiento, no por años, y cursan los cuatro talleres dos veces por semana con algunos de los profesores que dan también otras materias. Esos docentes de otras áreas se especializaron para los talleres, cuenta Juan. el director: “La que da inglés empezó a estudiar teatro, hizo una carrera durante dos años, el profesor de matemática tomó en su momento animación y se perfeccionó en ello. Nuestro fuerte son los audiovisuales. Esta impronta hace eso, docentes ‘no taxi’ que en la secundaria es difícil conseguir. Lo cual genera una implicancia en el proyecto importante”.

En la escuela estudian alrededor de 180 chicos por nivel, unos treinta niños por curso. Joaquín, un estudiante de sexto grado, cuenta que siente una confianza con las maestras que no se tiene en otras escuelas, su compañera Willen asiente: “Si, son como nuestras amigas”.

Lorena Coronel, directora de la primaria, empezó como maestra suplente en 1999. Para ella una de las diferencias con otras escuelas es la forma de dirigirse, el valor de la palabra de los chicos. Uno de los aspectos a resaltar en el trato hacia los estudiantes es la forma de pedir silencio: los docentes solo necesitan levantar la mano, no alzan la voz.

En tanto, Naná Córdoba, egresada de la escuela resalta que “muchos profesores y maestros de Creciendo Juntos tienen un compromiso enorme con sus estudiantes y con la escuela en sí. Nos ayudaron a desarrollar un ojo crítico que hasta el día de hoy nos sirve para cuestionar lo que vemos en los medios de comunicación hegemónicos y en los discursos del poder político”.

La escuela que no es estatal ni privada, pertenece a la comunidad de un barrio de trabajadores en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno.

La esencia de la escuela se basa en el trabajo comunitario, colectivo.

Actualizada 27/06/2017

Jun 27, 2017 | Entrevistas

En diálogo con ANCCOM, analiza el lugar relegado del muralismo dentro de las políticas culturales durante el kirchnerismo y su promoción en la variante publicitaria en el gobierno de Cambiemos. Además, frente al escrache sufrido al mural en homenaje a Madres de Plaza de Mayo en Avellaneda, propone la réplica de la obra.

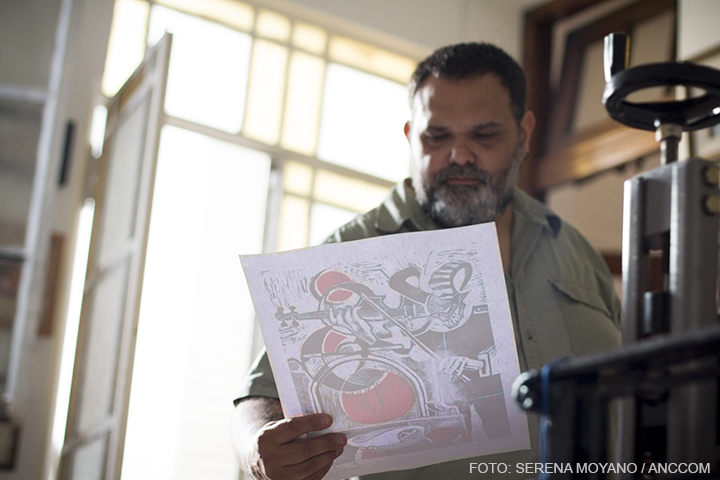

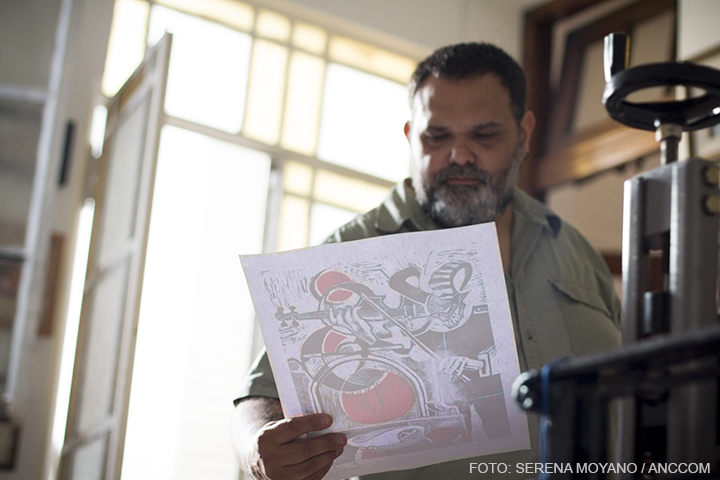

¿En qué corriente se inscribe el tipo de muralismo al que te dedicás?

Está dentro del muralismo latinoamericano, que lo que tiene es la particularidad de que surge de una actitud crítica de un artista frente a un contexto social y político, algo que no se da en el resto del mundo. Lo que empieza a notarse es más la actitud del artista frente a una realidad o a un contexto social, más que la misma obra. Entonces se puede hacer una obra excelente, con todas las cuestiones técnicas y tecnológicas pero si eso no tiene una base de convivencia con ese medio social no cumple el objetivo de arte público.

«Lo que empieza a notarse es más la actitud del artista frente a una realidad o a un contexto social, más que la misma obra».

¿Qué es el “arte público”?

Todo producto estético y cultural en donde el artista interactúa con el medio social y le da significado a la obra. Y en el muralismo, de lo que uno quiere hacer a lo que queda en la pared hay un trayecto. Lo nuestro varía por el tiempo, puede variar porque nos equivocamos en el mensaje, porque la gente al final se arrepintió y quiere otra cosa. Hay que estar dispuesto a entender que lo que se está iniciando es un punto de comunicación con la gente.

¿El muralismo aporta en la lucha por el sentido?

En verdad, una cosa es lo que uno puede pensar que puede brindar el muralismo y otra cosa es la realidad, porque el muralismo no ocupa el lugar que se pretende y en las políticas culturales no está contemplado. Yo adherí al proyecto nacional de Néstor y Cristina en su momento, pero el muralismo no se benefició en nada, se lo metía dentro de proyectos de desarrollo social, ni siquiera educativos. Cuando la gente no tiene un micrófono, se apropia de un pincel o de un aerosol, y si eso aparte del mensaje tiene un contenido estético, es revolucionario. Esto no se lo contempla como un hecho cultural que necesita de educación y de un proceso de aprendizaje, y menos que al mismo tiempo pueda ser una fuente de trabajo. Entonces, la disputa de siempre no es tanto por los significados, sino por los proyectos culturales, por la inclusión del muralismo en ellos. La derecha siempre lo tiene, lo entendió mejor.

«En general, en casi todos los municipios donde ganó el macrismo hay una política de distracción a través de la imagen, se podría decir de embellecimiento urbano».

¿Y cuál es la política pública de Cambiemos frente al muralismo?

En general, en casi todos los municipios donde ganó el macrismo hay una política de distracción a través de la imagen, se podría decir de embellecimiento urbano. Como diciendo: “Nosotros embellecemos, no decimos nada, no estamos tratando de convencerte de nada ni que vos hables a través de nada, estamos haciendo más bella nuestra ciudad”. En ese punto, lo que se hace es tratar de buscar individualidades que traten de no agruparse, de no pensar en lo que es el trabajo con el vecino, sino ir con un proyecto ya armado. Entonces lo que le importa al Gobierno es que pintes la pared y ya está. Y te paga, te da una súper máquina para que pintes solo, salís en los diarios y te promueve a otros festivales parecidos en el mundo. De ahí sale el muralismo publicitario, porque llegás a una exposición en una galería, vendés la misma imagen que hiciste en una tela y ya está. Pero no es un hecho que tenga que ver con la organización social, tiene que ver con vos, nada más. Eso son los proyectos de la derecha: desmovilizar.

En Avellaneda hubo un escrache al mural de las Madres y un año atrás también un mural de Mariano Ferreyra había sufrido un ataque parecido. ¿Qué es lo que hay por detrás de estos ataques?

Siempre va a ver iconoclastas de la imagen, gente que se la agarre con las imágenes como valor simbólico. Es una puja de sentido constante, lo que hay que tratar de hacer es o mejorar los lugares donde se los hace o tratar de hacerlo más veces. Hay que tratar de reforzarlo desde la actitud, no quedarse con una sola obra, hay que hacerlos por todos lados y que se tomen el trabajo de ir a taparlos. O sea que tenemos que entender que en este punto, los detractores siempre van a estar.

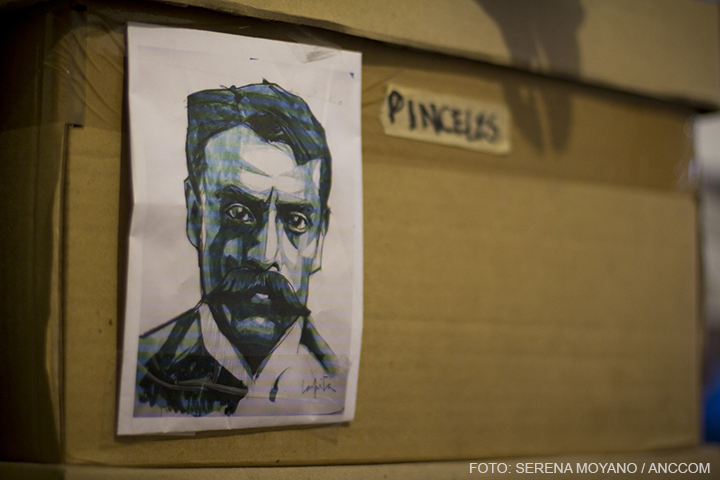

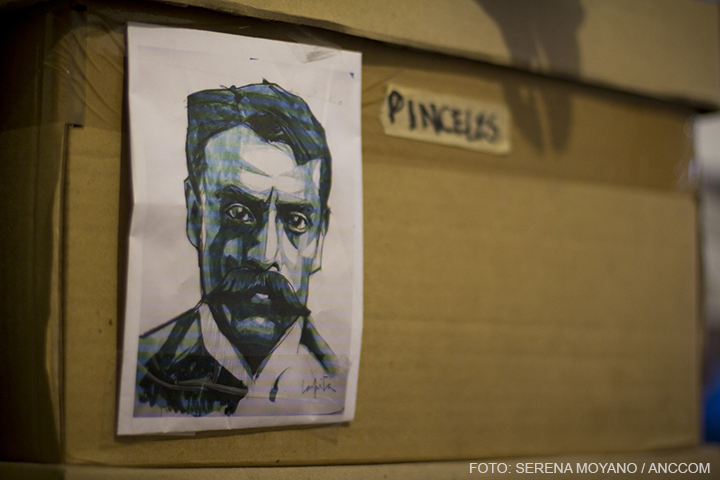

¿Alguna vez te pasó con alguna obra tuya?

Hice un trabajo de Paco Urondo en Guaymallén y lo tapó la gente de la misma municipalidad. Después desbordó el Facebook de mensajes hacia el intendente y me tuvo que llamar para que vaya de nuevo. Y les dije: “Hice el mural pero ustedes tenían que cuidarlo, no me puedo estar lamentando porque no hicieron su trabajo”. Entonces les planteé que el mismo mural no iba a hacer, que podía hacer otra cosa, redoblarles la idea, si antes no les había costado nada ahora sí, cuando lo hice por primera vez fue parte de un proyecto de desarrollo social y ahora no. Entonces lleve cinco muralistas más, hicimos muchos más muros y le doblamos el lugar.

«El arte público es todo producto estético y cultural en donde el artista interactúa con el medio social y le da significado a la obra».

Su caja de pinceles.

Actualizada 27/06/2017

Jun 26, 2017 | Comunidad

Organizaciones sociales del campo popular recordaron ayer a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los jóvenes militantes sociales que murieron hace quince años a manos de las fuerzas policiales en medio de una multitudinaria manifestación en el Puente Pueyrredón. Con los autores materiales del crimen -el entonces comisario Alfredo Luis Fanchotti y el ex cabo Alejandro Acosta- condenados a cadena perpetua, el acto de cierre se centró en el reclamo para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios políticos que dieron la orden de reprimir

Corría el 25 de junio de 2002. Maximiliano Kosteki caía herido de muerte sobre el piso de la estación Avellaneda; Darío Santillán vio a su compañero y se acercó para socorrerlo. A él también le dispararon a un metro y por la espalda.

El Frente Popular Darío Santillán, un domingo de 15 años después, organiza una jornada para recordar la masacre de Avellaneda. La cita es en la Avenida Hipólito Yrigoyen, uno de los principales accesos al Puente Pueyrredón que se encuentra a unas cuadras de allí, a la salida de la estación del tren Roca, rebautizada como Darío y Maxi. Sobre uno de los laterales de la salida se improvisa un anfiteatro para llevar a cabo las actividades de la reunión. Desde las 12 del mediodía, un grupo de niñas y niños de escuelas de enseñanza con orientación popular, se divierte con los juegos que se arman en el sector.

El Frente Popular Darío Santillán, un domingo de 15 años después, organizó una jornada para recordar la masacre de Avellaneda.

Afuera, el colectivo Muralismo Nómade en Resistencia le da las últimas pinceladas a los muros de la fachada de la estación que desde el viernes empezaron a colorear. “La idea que atravesó todo el muro es una gran bandera hecha de pañuelos de la resistencia”, explica Melisa, una de las muralistas.

Al poco tiempo, remeras violetas y pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito salen a la Avenida Yrigoyen para iniciar la asamblea de mujeres, trans, lesbianas y piqueteras. “El feminismo hizo que nos entendiéramos iguales y lo hicimos arriba del Puente, en medio de la muerte de Darío y Maxi”, comenta una de las voceras.

A las cuatro, la tarde toma ritmo con la llegada de la murga Escalando Sin Remedios, que no sólo se encarga de bailar sino que sube al escenario presentando varias canciones con letras críticas a la política social. “Tomamos al carnaval como herramienta de transformación, un momento donde interactúas con el barrio, con la calle, y compartís para transformar”, señala Ailin una de las integrantes de la banda, mientras su compañero David acota: “La crítica es la función más importante de la murga, la lucha es el punto de partida. Como el que corta un puente, hay distintas maneras de luchar; la murga es la nuestra.”

“La idea que atravesó todo el muro es una gran bandera hecha de pañuelos de la resistencia”, explica Melisa, una de las muralistas.

Mientras tanto, en el anfiteatro se lleva adelante un taller de serigrafía para estampar pañuelos con la consigna “Darío y Maxi no están solos” y “Organizar la rabia y transformarla en alegre rebeldía”. También hay lugar para una obra de teatro y para la realización de dos mesas redondas. En una de ellas Tomás Eliaschev, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), interviene para recordar la tapa de Clarín tras el asesinato de Kosteki y Santillán que decía “La crisis causó dos nuevas muertes” a la vez que reivindica a los trabajadores de prensa que “arriesgaron el pellejo” al sacar las fotos de la masacre.

Al caer la noche, a los productos que ya se venían ofreciendo en los puestos de la economía popular (libros, ropa, juguetes de madera, yerba, bizcochuelos, tartas), se le suman los puestos de hamburguesas y bebidas, a la vez que sobre la calle se empezó a congregar un público diverso para escuchar a las distintas bandas que suenan, desde el rock hasta el folclore.

Desde el escenario se recalca que si bien, a través de la lucha popular fue posible lograr la cadena perpetua para los autores directos del crimen, todavía no hay presos por dar la orden de reprimir. “Los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, caminan por la calle impunemente y siguen haciendo política amparados por el poder judicial, económico y político”, acusa una de las voceras del acto luego de señalar al ex presidente Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández -Secretario General de aquella presidencia- y a Felipe Solá -Gobernador de la Provincia en ese momento.

La estación Darío y Maxi del tren Roca, con las pintadas de sus rostros.

“Allí donde creyeron matar el proyecto de Darío y Maxi, nosotros levantamos un espacio de cultura a cielo abierto. Allí donde creyeron acabar con su lucha, su ejemplo se multiplica”, replicó otra de las voceras desde el escenario, mientras enumeraba las escuelas populares, los jardines y espacios de recreación, los comedores populares y copas de leche, los barrios, las casas populares, las radios comunitarias y las agrupaciones educativas que se construyeron en honor a la lucha de Kosteki y Santillán.

En tanto, Alberto Santillán, el padre de Darío, afirma: “¿Por qué siempre pagan los idiotas, los cobardes como Franchiotti y Acosta y no pagan los políticos que mandaron a matar a Darío y a Maxi?”. El hombre agregó: “Si el Estado nos tiene que cuidar y tenemos un Estado de mierda que nos mata, esto tiene que encauzarse dentro de los delitos de lesa humanidad”.

Alberto Santillan, el padre de Darío, durante el acto.

“Sabemos que podemos caminar con el pecho bien erguido y con la cabeza alta. Yo muchas veces les digo que he perdido el nombre, porque no soy más Alberto, soy el papá de Darío Santillán ahora, y eso es un orgullo enorme”, enfatiza Alberto Santillán.

El acto principal concluyó con una marcha de antorchas hacia el Puente Pueyrredón, en donde un grupo de militantes comenzaba la vigilia para el día de hoy hacer un corte sobre este acceso.

Actualizada 26/06/2017