Toda la verdad que entra en un lápiz

Mientras se desarrolla el juicio que investiga las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el centro clandestino Mansión Seré, se inauguró en el Museo de Morón una nueva edición de la muestra Dibujos Urgentes, de Eugenia Bekeris y Paula Doberti.

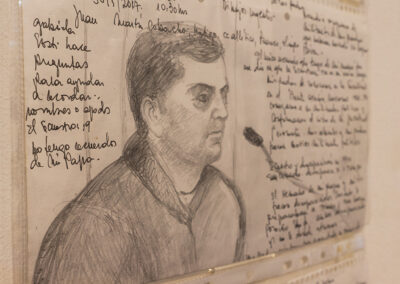

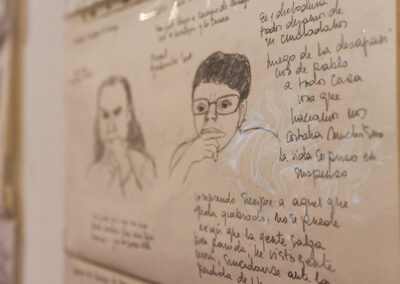

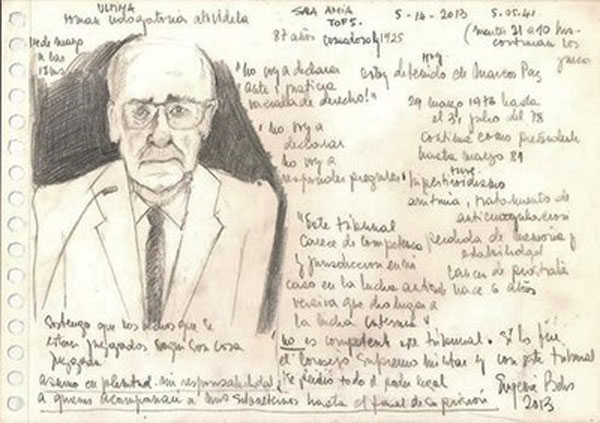

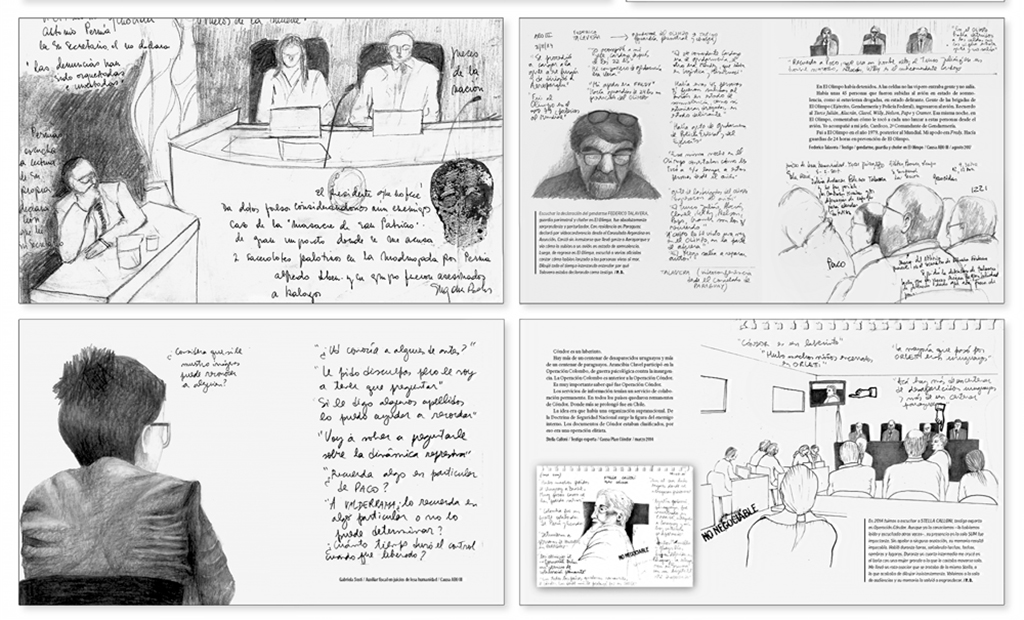

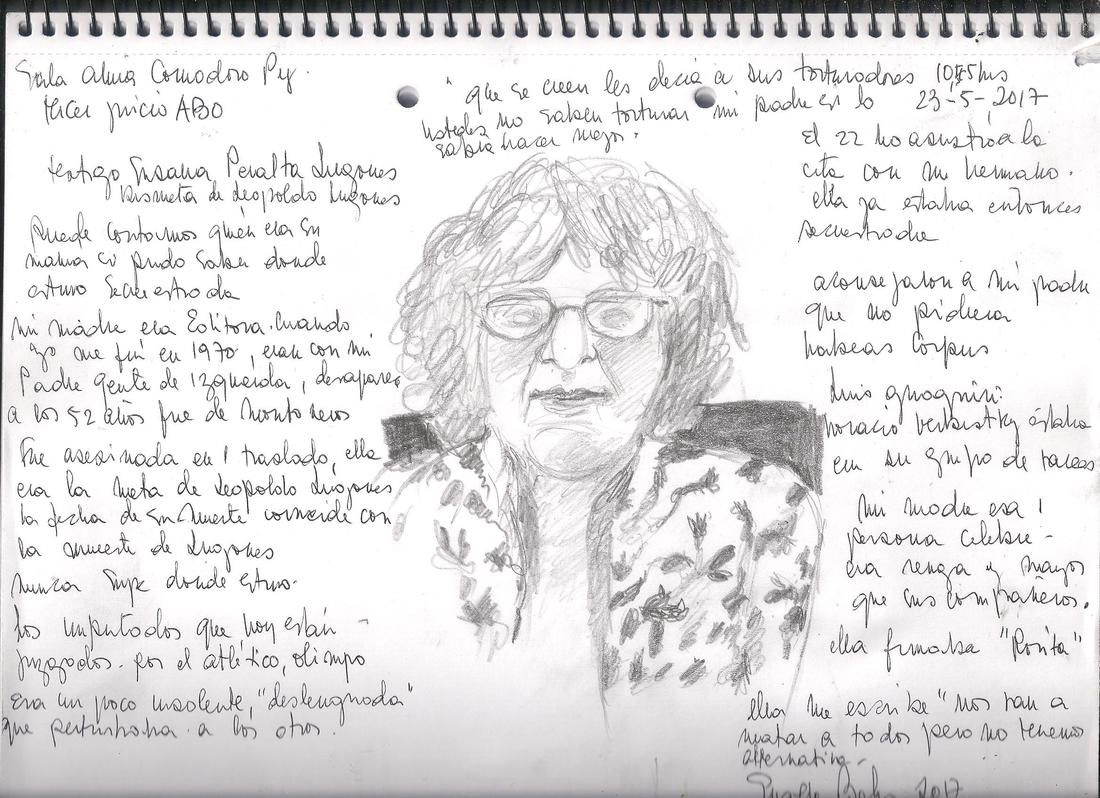

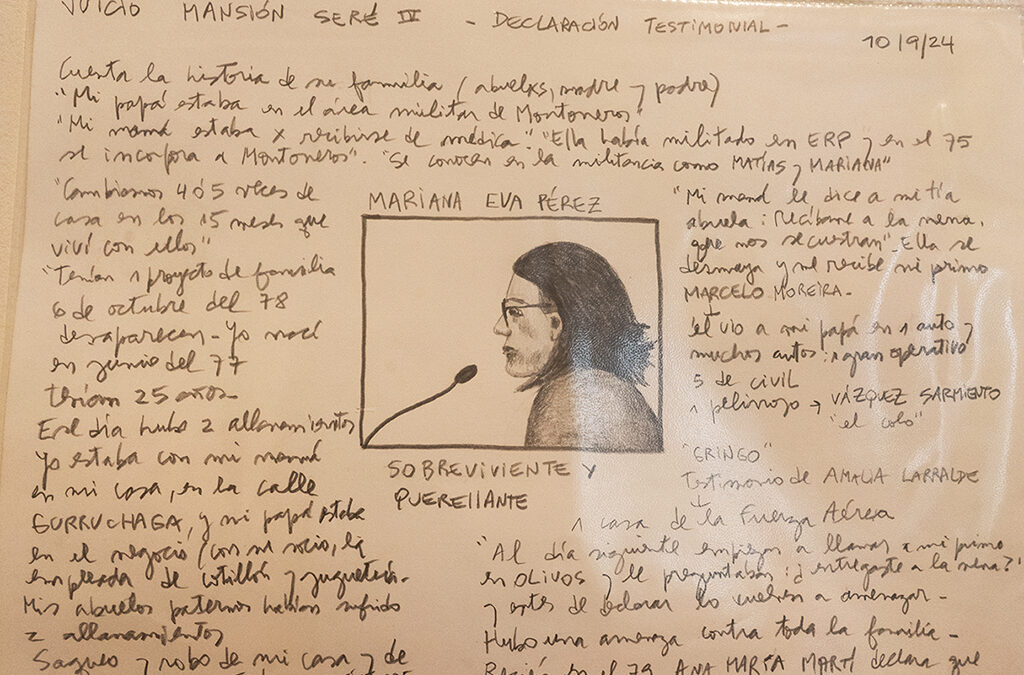

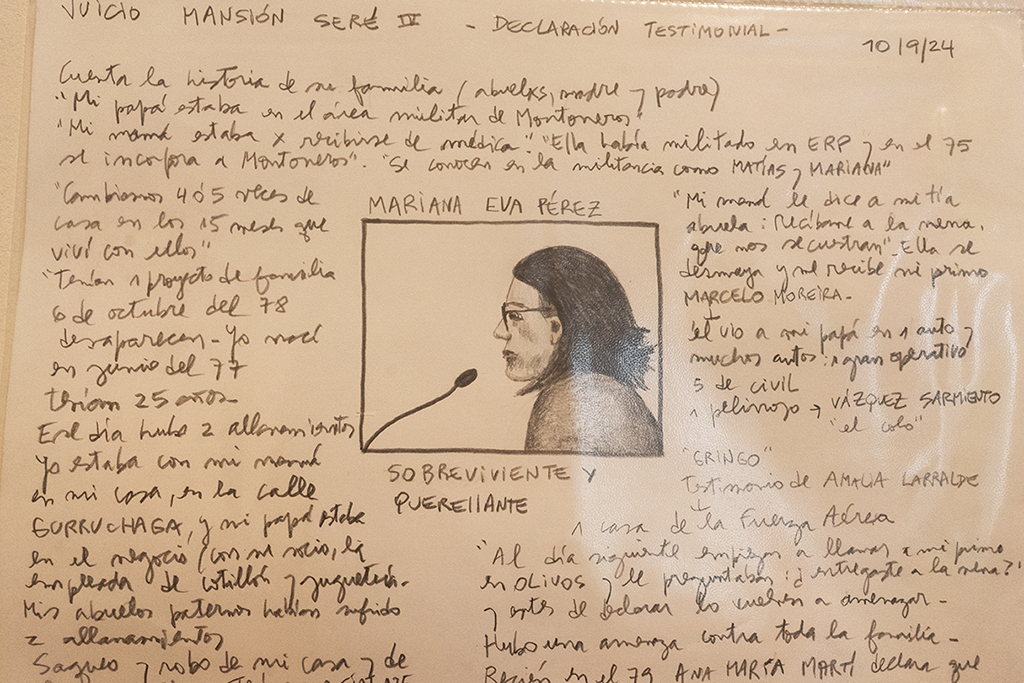

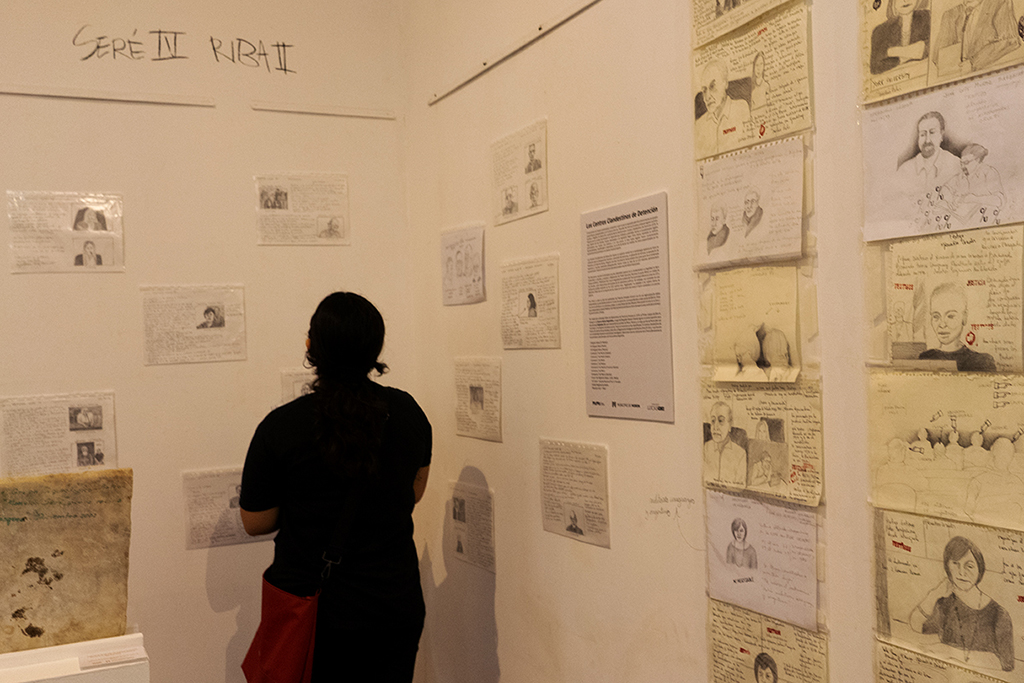

Cada dibujo se compone del retrato de quien testimonia, yuxtapuesto con oraciones sueltas, pequeñas frases o palabras a su alrededor, que intentan mostrar la complejidad de un relato sobre el periodo, probablemente, más oscuro de la vida de quien cuenta. Son retratos que componen ahora una muestra de aquel horror donde hilvanan lo escrito y lo visual en una pieza única y espontánea, atravesada por aquel espanto. Las paredes blancas están repletas de retratos de sobrevivientes de la última dictadura testimoniando en juicios de lesa humanidad y cada pared corresponde a un juicio diferente: Brigadas, Mega causa Esma, Campo de Mayo, Plan Cóndor, Apropiación de bebés y en la actualidad, la mega causa Mansión Seré IV y RIBA II, que enjuicia los crímenes perpetrados por la Fuerza Aérea, en la zona oeste de Buenos aires.

La muestra Dibujos Urgentes, elaborada por las artistas visuales Eugenia Bekeris y María Paula Doberti, que por estos días puede verse en el Museo de Morón, muestra un recorrido por los testimonios de sobrevivientes desde que abrió el juicio por los crímenes de lesa humanidad en la Mansión Seré, en agosto 2024, hasta llegar al presente. “Fue importante territorializar la exposición, teniendo en cuenta que Seré está en Morón”, expresó a ANCCOM Candela Kusznieryk, directora del museo. El proceso de curaduría incluyó el transporte de algunos objetos de la Mansión: en la muestra pueden verse, por caso, algunas baldosas de la planta alta, donde permanecieron detenidas las personas secuestradas.

El espacio dedicado a Mansión Seré tiene dos paredes donde se exponen decenas de retratos que comenzaron a realizarse en el inicio de este juicio. Un espacio dedicado a Beatriz Boglione, testigo de una de las jornadas más duras vividas en los tribunales; su retrato está bordeado por frases de su testimonio: “Veo una pared negra y supongo que detrás de eso hay un trauma”; “Me fui a vivir a Suecia”; “Esto no pasó”. Allí está el rescate de la voz de Sergio Gobulin: “Me confirmó Bergoglio que me buscaba la Fuerza Aérea”; “El desarraigo y empezar desde cero”. O el de Raúl Morello: “Me dicen que me van a matar, que elija dónde quiero el tiro”. También tienen un sitio Mariana Eva Pérez, Ana María Wenk, Carlos Rivarola, Aldo Amegueiras y Faustino Altamirano. Un retrato a través del tiempo y de las distintas sesiones de la causa que construyen un mapeo del desarrollo del juicio. “Dijimos ‘Esta vez lo vamos a dibujar’”, expresó Doberti, en dialogo con ANCCOM. “Hace mucho tiempo teníamos ganas de cubrir el juicio por los crímenes de Mansión Seré, su historia es tremenda. Muchas veces en otros juicios escuchábamos historias de embarazadas que habían estado en Seré y luego las llevaron a parir a la ex Esma”.

Una de las propuestas de la muestra fue recuperar en los dibujos aquellas frases que resuenen y escribirlas para que queden registradas en las paredes: “Nunca se supo que pasó con Eduardo”; “Digan dónde están”; “Parece que al no haber cuerpo no hay delito”. En la charla de inauguración la primera mención fue para Julio López, parte del contexto y la razón por la que iniciaron con su labor artística de dibujar los juicios. En 2010, tras su desaparición, hubo una directiva que prohibía el registro fotográfico y audiovisual de las sesiones: “La consecuencia fue la invisibilización de los juicios, nadie sabe que los juicios están ocurriendo”, fue el diagnóstico de aquel momento. En ese marco, la agrupación HIJOS tuvo la iniciativa de invitar a estudiantes y docentes a dibujarlos. “Al principio éramos un montón de dibujantes y nosotras tuvimos la misma idea: dibujar con grafito en tamaño pequeño, A4”, sostuvo Doberti. Ya con centenares de dibujos en sus manos, elaboraron un archivo con todos ellos y en 2020 publicaron el libro Dibujos Urgentes, testimoniar en juicios de lesa humanidad.

En ese mismo periodo, tras la pandemia, cuando comenzó a transmitir los juicios el medio comunitario La Retaguardia, empezaron a dibujar a través de las pantallas. Tenían la posibilidad de verlos, que les había sido quitada en el 2015: “Cuando asumió Macri, les permitieron a los genocidas no ir a los juicios. Ya no los pudimos dibujar. Iban sus representantes, abogados defensores”. Sin embargo, tras la pandemia, también encontraron estrategias para obstaculizar que su imagen se muestre: “Es muy particular cómo se esconden incluso de las cámaras”, sostuvo.

“Es importante que todos presencien, aunque sea una vez, una audiencia de juicios por lesa humanidad, es transformador. Se vuelve real al escuchar los testimonios –aseguró Bekeris–. Es un antes y un después. En los testimonios se cambia el tiempo verbal en la narración de quienes testimonian. Eso es recordar, volver a estar ahí”.

Un sobreviviente conocido con el apodo de Hormiga, alzó su mano y concordó con lo expresado, que declarar es volver a aquel lugar, pero subrayó que aun así una convicción sigue tajante pulsando en su interior: “Todas las veces que sea necesario vamos a volver a declarar por la memoria, la verdad y la justicia”.

“Fuimos construyendo nuestro modo de abordar mientras íbamos dibujando”, reflexionó Doberti, acerca de su mecánica de trabajo artístico. Ambas han tomado la determinación de no ilustrar lo que cuentan, sino de dibujar el momento en que están testimoniando: “Nos parecía que lo mejor era escribir algunas partes del testimonio que nos causaban escalofrío, otras veces miedo y ternura”.

Tal es el caso de una testigo que contó que ella guardaba el dinero en una alcancía con forma de chanchito, que pertenecía a su hermano a quien se lo llevó la dictadura: “También se llevaron su alcancía. Nosotras no dibujamos una alcancía con forma de chanchito. Dibujamos a una persona que va contando cómo se llevaron a su hermano y anotamos que hasta se llevaron su alcancía”, señaló y agregó: “No sabemos cómo era esa alcancía. Para esa persona tiene una forma muy particular y no queremos inventarla”. Por ello, expresó su decisión conjunta acerca de que los dibujos tenían que quedar como habían sido hechos durante el testimonio, incluso si alguno quedaba sin terminar: “Para darle un carácter más de veracidad entre nuestro hacer y la posibilidad de cada persona a expresarse”, analizó Doberti. Relató que muchas veces realizan dos o tres dibujos de la misma persona en las diferentes etapas de su testimonio: “La dibujamos cuando recuerda el momento en que se la llevaron, a un compañero desaparecido o piensa en cuando era chica. Las expresiones de nostalgia o de tristeza y alegría, al recordar un reencuentro”.

Bekeris, en diálogo con ANCCOM, expresó: “Hace tiempo que trabajo en la temática de los derechos humanos y la memoria desde el arte, vinculado a mi historia familiar. Nuestro trabajo es testimonial y me pareció una tarea imprescindible. Le devolvió el sentido al dibujo”. A la vez, recalcó la importancia de conocer a su compañera de proyecto, Doberti, y del trabajo en equipo “para dar a conocer todo aquello que nosotras escuchamos y pudimos atrapar en el dibujo”. Entre ambas intentan acercar el testimonio de las víctimas de una forma más amable: “No hacemos difusión de la crueldad de los genocidas, no revictimizamos a las víctimas, no contamos la tortura que escuchamos”. Un pacto ético entre ellas, reflexionaron, en el marco de un debate social acerca de cómo abordar el relato de la tortura y el abuso explícito. De la misma forma, ahondaron acerca de la necesidad de saber hasta dónde se llegó con la crueldad de la dictadura militar, a riesgo de que aquel terror se vuelva ajeno.

Doberti hizo hincapié en el rol de la lucha feminista en los últimos años que ha posibilitado que cada vez más mujeres que se animen a declarar sobre las vejaciones sufridas en periodos de cautiverio: “Hoy existen figuras separadas, la de la tortura, y la violación. Antes no era así: a partir de la lucha se empezaron a discernir”. En la misma línea, recordaron relatos de mujeres que las estremecieron. Bekeris puntualizó en el caso de una testimoniante que declaró desde España y había sido víctima de abuso sexual, que había sostenido una mesura en sus palabras durante toda su declaración, pero al preguntarle a que le tenía miedo, ella respondió: “Temo volverme loca y no poder salir de ahí”. Ambas dibujantes recuerdan cada testimonio desde su particularidad y memorizan cada uno de ellos. Relataron el caso de un grupo de mujeres uruguayas que conocieron su muestra de dibujos en su inauguración en el Museo de la Memoria de Montevideo; ellas habían sufrido un episodio concentracionario y de abuso y no tenían la posibilidad de vivir la instancia de un juicio como en Argentina, entonces pidieron ser retratadas. “El dibujo nos inscribe” sostuvo Doberti, quien vivió un momento muy especial con una de ellas: “Me contó de su violación, que no le había contado a nadie. Al día siguiente me la cruzo en la marcha del 8M, con un cartel que decía ‘Yo fui violada’. Quería que lo supiera su pueblo. Pero solo pudo hacerlo cuando tuvo la oportunidad de contarlo por primera vez”. Allí ambas tomaron dimensión de la importancia de su labor, vieron en su tarea una necesidad urgente: “La presencia de una escucha. No nos importa cómo sean sus dibujos, me importa que estén ahí”, les dijeron una vez.

Al canto de “30 mil compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre”, se dio por finalizada la inauguración de la exposición.

*La muestra estará abierta al público de martes a jueves de 10 a 17, y los viernes de 10 a 19 en el Museo Histórico de Morón, Casullo 59.