Feb 14, 2019 | Entrevistas

«El amor es una temática que no circula mucho en la narrativa contemporánea argentina», cuenta López.

Cuenta Julián López que los días siguientes a entregar la versión final de su último libro, La ilusión de los mamíferos, despertó con sensación de bochorno: “Me parecía que estaba mostrando demasiado y que no lo iba a tolerar. Después me tranquilicé, no había manera de volver atrás”. Y por suerte no la hubo. Publicada por Random House, la novela tuvo una recepción notable, probablemente de las más celebradas de 2018. Allí cuenta, con absoluto lirismo, la historia de amor entre dos varones que se encuentran únicamente los domingos y puertas adentro. Es la historia de un amor que se rompe y esto no es un spoiler porque queda claro desde el principio. Abrumado por la pérdida, el narrador reconstruye las horas compartidas -los silencios, la incomodidad de las primeras veces, el placer de la conversación y el sexo- en primera persona y en tono confesional mientras la Ciudad de Buenos Aires resiste como puede a los embates del neoliberalismo.

Julián dice que no piensa la escritura, que es algo que le viene, “un impulso” al que no se puede negar. Tenía 10 años cuando las letras lo asaltaron por primera vez. Estaba sentado en el umbral de su casa, cuando de pronto sintió algo extraño y de un tirón salieron dos poemas. Su entrada formal a la escena literaria llegaría más tarde. En 2004 editó Bienamado, su primer libro de poesía, y también participó en diversas antologías. Si bien reconoce que es de procesos largos, su última publicación tuvo un origen muy singular. Tras el éxito de su primera novela, Una muchacha muy bella (Eterna Cadencia, 2013), el autor se encontraba trabado con su escritura: “Me di cuenta de que todo lo que hacía era subir idioteces a Facebook y me empecé a preocupar porque no tenía ganas de escribir”. Como solución, se obligó a improvisar cinco minutos de escritura los domingos a la mañana en la red social. “Ahí empezaron a aparecer estos textos. Cuando me di cuenta de que tenían un tono, un narrador y un universo común, empecé a laburar la idea de una novela respetando la dinámica de Facebook: textos fragmentarios, cortos, que empezaban y terminaban”, explica mientras toma una taza de té en su departamento de San Telmo.

¿Fue un desafío escribir una novela de amor en el siglo XXI?

Tengo la sensación de que es una novela un poco anacrónica. Por un lado, la idea de abordar la cuestión del amor y también el modo en que lo evoca, con los ritos del siglo XX. Pero eso se me fue imponiendo en la escritura. Cuando empecé a escribir y parecía que iba a ser una novela de amor, me entusiasmé mucho. El amor es una temática que no circula mucho en la narrativa contemporánea argentina. Empezó a aparecer el material y me dieron ganas, pero no tenía pensado escribir una novela de amor. A mí en general los materiales me asaltan, no los voy preparando. Empecé a escribir y se impuso esto, y ahí recién empecé a tomar algunas decisiones.

En la primera página está contado el final. ¿Fue difícil sostener esa decisión a lo largo del proceso de escritura?

Sí. Lo pensé para facilitarme la escritura. Dije: “Voy a hacer una novela donde en la primera página ya sepa todo, que no haya nada más para revelar”, para no trabajar mucho y fue justamente todo lo contrario. No me acuerdo cuántas páginas había escrito con esa información en la primera página y me empecé a preguntar cómo sostener eso. Ahí tuve que diagramar una estrategia para ver cómo iba a ser la novela, si no iba a contar ninguna peripecia en el orden de la trama. Me di cuenta que era un medio tono. No contaba sucesos sino cada uno de los encuentros que tuvieron esos amantes.

En ese sentido, el juego de lenguaje prevalece por sobre la trama. ¿Crees que eso se vincula con tu trayectoria como poeta?

Puede ser. Por otra parte, a mi la trama es lo que menos me importa de un libro. Ahí se ve qué busca mi lectura cuando lee. Más allá de lo que pase me interesa cómo está presentado eso que pasa. Es una novela que en ese sentido está facilitada porque lo que se cuenta ocurre en el interior de un departamento chiquito y la mirada está muy puesta en cada detalle. Los contactos con el afuera son el balcón o las pequeñas caminatas que hacen los personajes. Hay claramente una marca entre adentro y afuera. Y el afuera desde adentro es la contemplación de los árboles, de una manera de la ciudad. Todo eso lo fui descubriendo cuando pensaba cómo voy a hacer con esa historia que no va a contar ningún suceso más.

El texto puede empezarse a leer por cualquier parte y funciona igual.

Claro. Eso tiene que ver con la idea Facebook y con la idea de que no va a haber suceso. Son textos cortos que empiezan y se cierran. Yo soy muy activo en las redes sociales, muy a mi pesar, porque preferiría que no. Era de los que decían que jamás iban a entrar a esa porquería. Un día me asomé y me quedé a vivir ahí adentro, fue espantoso. Me encantaría irme pero no puedo. Tuve que inventar una estrategia para que Facebook me diera algo a mí. Tengo muchos amigos que no entran y que tienen un discurso sostenido por los nuevos filósofos como Bifo Berardi, que dicen lo que son efectivamente las redes sociales: sistemas de control social muy espantosos. Yo venía con toda esa carga también. De alguna manera encontré cómo sacarle provecho a esa adicción espantosa de la que no pude salir.

Retomando lo que decías de que en la novela se construye un mundo cerrado, el de los encuentros de la pareja, y un afuera en el que aparece una ciudad arrasada por los desarrollos inmobiliarios, hace poco cerró La Giralda, que forma parte de ese universo porteño que retratás. ¿Qué te pasa con eso?

Mi adolescencia fue en La Giralda, ir a tomar ginebra en tiempos de recién vuelta la democracia. Me acuerdo que había un mozo que me avisaba cuando entraba algún servicio y yo me aterraba. Nunca voy a saber si era verdad pero había una fauna que iba ahí a la que le avisaban, había cierta solidaridad que no era tal. Incluso no sé si el mozo era un servicio, supongo que no, pero en plan paranoia cualquiera de las opciones funcionaba. El cierre de La Giralda viene a confirmar todo lo que está pasando. Es un delirio lo que están haciendo en Corrientes. ¿Cómo el arreglo de una vía tan importante va a tardar tanto? Es extrañísimo. Es la desnaturalización de los usos de una ciudad y meterse con la calle más característica de Buenos Aires. Cuando yo era pibe era hermosa porque tenía realmente vida cultural, había librerías, cafés, los escritores e intelectuales deambulaban por ahí, y hace muchos años que es horrible. El discurso es que la gente la pueda usar pero es paradojal lo que sucede: hay tanta intervención sobre lo público que te retira cada vez más. Yo quería escribir una novela sobre Buenos Aires y hoy eso no puede ser más que escribir sobre el arrasamiento que el neoliberalismo le está haciendo a la mayoría de las ciudades del mundo.

En este punto es donde la novela se vuelve más explícitamente política.

Sí. Fue algo que tuve que controlar con el auxilio de mi editora, Ana Laura Pérez, porque sometía a la novela a decir cosas que pienso yo. Sin embargo, de Buenos Aires hoy no se puede hablar en otros términos. Claramente está esa impronta exhibicionista del perfil político de la novela pero a la vez tuve que recortar cosas que eran un “yo pienso” y en términos de la construcción de una novela no le importan a nadie.

¿Qué motivó el uso de la primera y segunda persona?

Venía de una novela con una primera muy poderosa y quería animarme a una segunda. Cuando era adolescente escribía en tercera pero hoy se me pegó mucho la primera, me interesa la perspectiva muy de cerca de las cosas. Pero acá quería meter una segunda voz. Es muy difícil lograr que el artificio de estar hablando a otro no suene como un ejercicio que estás haciendo para el lector. Tenés que ser muy cuidadoso al armar la segunda persona para que el lector se disuelva y el lector empiece a ser interpelado. Entonces mantuve la primera, que aparecía en los primeros textos, pero refiriéndose a otro muy claramente. El desafío fue mantener una voz hegemónica porque la novela la cuenta un tipo pero está contándosela al otro, lo cual es un artificio completamente ridículo porque el otro vivió eso que está contando. Tenía que lograr que eso no fuera absurdo. Creo que más o menos lo logré. Yo estoy conforme.

En otras entrevistas comentaste que no pensás tu escritura en la clave de lo diverso.

Yo no escribí una novela sobre el amor gay. Es una historia de amor homosexual, está clarísimo. Pero la novela no quiere reivindicar nada.

El protagonista dice “si accedía a que sucediéramos no era por ninguna militancia de nada para mi”.

Exactamente. Son dos personajes de clase media ilustrada y porteña que están protegidos dentro del discurso de las conquistas de los últimos años. Si bien cualquier historia amor implica la idea de un riesgo, estos dos no arriesgan nada porque no están haciendo culto a una identidad. Están aprovechando los pocos momentos que les quedan libres para convertirlos en encuentros amorosos. No quería que la novela estuviese con la idea de la ganancia de la identidad diversa porque no habla de eso. El riesgo de esta novela es que sea leída en clave gay, pero los personajes no admiten esa lectura. Si fueran dos pibes de la villa, por supuesto que sí.

Hay una escena muy poderosa, cuando el protagonista comparte una comida con la familia de su amante, que es casado. Sin embargo, no se explicita cuál es el arreglo entre las partes. ¿Te interesaba jugar con esa ambigüedad?

Exacto. Esa escena fue la más ardua. Todo el tiempo tenía que tener claro qué tipo de información podía circular para que el lector nunca estuviera tranquilo. El protagonista entra a un espacio que no conocía y que responde a la intimidad del otro, lo ve espléndido y funcionando, y él siendo tan bien recibido, que cualquier fantasía de enemistad se le disuelve. Cualquier cosa que dijeran los personajes inclinaba para un lado o para el otro entonces tuve que ser muy consciente. Además, yo no quería que fuese una escena de “vengo a buscar a mi hombre”. El protagonista quiere más del otro y el otro está dispuesto a dárselo, aunque nunca se especifica qué. Cuando éste, que vive inmerso en su soledad, ve la vida burguesa de una familia porteña no entiende nada y se da cuenta de toda la fantasía.

En el texto trabajás también la idea misma de ficción. ¿La ilusión del título remite a la construcción ficcional del amor?

Durante mucho tiempo pensé que no podía empezarla así pero la novela comienza diciendo “no soy”. Es alguien que viene a negar. Después dice: “No tengo nada para contar”. Dice: “No soy pero vengo acá, donde son, a contarte esta historia que vivimos los dos para que una vez que la pueda hacer relato pueda participar del mundo de la realidad y por tanto pueda terminar, hasta que no la ficcionalice va a ser eterno, va a pertenecer al orden de la fantasía, si no la organizo con palabras va a ser una cosa y yo necesito que sea un relato para poder despedirme”. En ese sentido la novela está organizada como un intento de la despedida del amor. Está la idea de que la ficción es la única herramienta disponible para entender la realidad. No soy pero vengo a armar un relato de esto que fue y después veo que soy. Está la idea de si ese amor fue o no fue. A veces uno vive cosas que después en el futuro te hacen preguntarte si fueron de esa intensidad. Las palabras son el rito que da entidad a eso que se recuerda, la corporización más poderosa que tiene este protagonista es la idea de hacer relato. Necesita contar cada uno de esos encuentros para decir esto sucedió, terminó, ahora puedo marchar.

Las escenas eróticas están narradas con mucho lirismo y a la vez son muy explícitas.

Cuando empecé a darme cuenta que era una historia de amor entre dos tipos, esa fue la única condición que me impuse: si no hay garche no me interesa, la idea de dos que se dan un besito no me interesa nada. El desafío era pensar si lo podía lograr. Las escenas de sexo pueden ser particularmente difíciles de escribir. Porque yo quería que fuesen escenas de sexo muy explícitas y que de eso diera cuenta el lenguaje. Si te fijás, dice miembro, pene, pija. Va aumentando la crudeza. Necesitaba que hubiese escenas de sexo muy duro pero entre esos dos cuerpos enamorados y en medio de esa historia. No me interesaba que mi protagonista se fuese a garchar por ahí con otro. No me interesaba la escena porno per se. De nuevo, no quería contar lo gay. Si yo hubiera querido contar la idea de la identidad gay lo hubiera mandado al tipo a un sauna. Yo quería contar esos dos cuerpos que están enamorados, con tanto condicionamiento.

¿Qué influencias literarias identificas en tu obra?

Siempre me es difícil responder eso. Te puedo decir escrituras que me impactaron mucho que supongo que hacen sedimentos y maneras de traducción de lo que para vos es la escritura, que después intentás reproducir. La escritura de Néstor Sánchez fue muy deslumbrante para mí. Antonio Di Benedetto, Marguerite Yourcenar, Gabriela Cabezón Cámara. La poesía también, sin dudas. Yo no le veo filiaciones específicas a esta novela pero tampoco me puse a verlo. Aníbal Jarkowski, a quien admiro enormemente, marcó una filiación con Héctor Tizzón y me súper sorprendió.

¿Te da miedo volver a atravesar esa traba que experimentaste después de Una muchacha muy bella?

Me dio miedo, me condicionó mucho y por eso tardé tanto en la escritura. Todavía no estoy escribiendo nada nuevo pero tengo una idea a la que quiero ir. Siempre tenés el miedo de que la vas a cagar y está bien, en algún momento uno la tendrá que cagar pero estoy tranquilo con mi escritura. Me gusta en el sentido de que es lo que yo pretendo que sea. Hasta ahora es lo que yo quería, sabiendo que lo que uno hace entra a una idea de mercado y habrá gente a la que le interesa y gente a la que no. Es lógico, me pasa a mí con los escritores que leo. Pero estoy conforme con cómo está saliendo, y para un neurótico grave como yo es un montón.

Ene 29, 2019 | Comunidad, Novedades

Colegio Secundario Mariano Acosta, Ciudad de Buenos Aires.

En el año 2016, el Consejo Federal de Educación firmó la Resolución 311/16. Uno de sus puntos clave es la prohibición a las escuelas de negar la inscripción por motivos de discapacidad y rechazar la posibilidad de que los directivos deriven alumnos a escuelas especiales. Si bien esta norma significó importantes avances en la certificación de los estudiantes, los erráticos avances en el proceso de conversión educativa a los términos de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la falta de políticas públicas en este aspecto llevan a las familias a una lucha interminable. Exclusión, rechazo, discriminación, inaccesibilidad física, son algunos de los problemas con que tienen que lidiar todos los días para garantizar la educación de sus hijos.

“Pasaba -y en muchas jurisdicciones sigue pasando- que las escuelas se negaban a certificar los títulos de estudiantes que cursaban con un proyecto pedagógico individual. Podía ocurrir que un chico transitara toda la escuela primaria sin poder pasar a la secundaria, debido a no estar certificado, porque la escuela consideraba que no era igual de válido su proceso educativo. A esto responde la Resolución 311”, explica Gabriela Santuccione, de Grupo Artículo 24. Si bien la Resolución fue firmada por todos los miembros del Consejo Federal de Educación, no en todas las provincias se aplica de la misma manera, o en ciertos casos directamente se la niega. Esta falencia genera que las familias deban estar muy informadas para poder acceder a los derechos que tienen sus hijos.

El caso de Gregorio es un ejemplo. Su padre, Omar Coronel, destaca el haber contado con el acompañamiento necesario para su hijo con síndrome de down, en gran medida gracias al accionar de Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Pero si bien resalta el rol de la organización gremial, considera que tanto la sociedad como las familias carecen de información sobre el tema. Para Coronel, desde su experiencia, “el mayor problema está dado por el desconocimiento de la familia y de parte de la sociedad. Falta saber, por lo menos, cómo enfrentar a las instituciones y cómo hacer valer los derechos de los hijos. La mayoría no sabemos cómo desempeñarnos como padres frente al sistema educativo”.

Grupo de Padres TGD/TEA es un espacio de reunión que surge como necesidad de las familias de chicos con discapacidad, de brindarse mutuamente la información y, especialmente, el acompañamiento que se les obstruye. Se trata de una organización que apunta a socavar las fuerzas del desamparo y la marginación que sus hijos viven en las escuelas. Así lo cuenta Pamela Ratto, madre de Thiago: “Todo el tiempo encontramos barreras en la educación de los chicos. Es una sensación de desesperación y dolor. Rebuscamos apoyos que nos deberían dar las instituciones educativas. Es una pelea constante que nos desgasta a todos”.

Una de las barreras que destaca Pamela, tiene que ver con los acompañantes que muchos chicos con discapacidad requieren en el ámbito escolar. “En vez de venir de la escuela, el acompañante de cada chico hay que pedirlo a la obra social. Es una función que en realidad debería realizar el maestro integrador, pero éste va una sola vez por semana -con suerte- y una o dos horas. No alcanza. Y ni hablar si no tenés obra social, lo que cuesta el acompañamiento de los chicos es inalcanzable”, denuncia.

Pese a la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su perspectiva respecto de la inclusión educativa, las trabas y barreras que las familias enfrentan dificultan considerablemente el ingreso y permanencia de sus hijos en la educación. “Hay padres que todavía eligen las escuelas especiales porque consideran que no tienen opción. O ceden y segregan a sus hijos o enfrentan una lucha agotadora”, cuenta Celeste Fernández, de ACIJ.

Muchas son las dificultades que Celeste señala y permiten dar cuenta de esta elección. Escuelas que se niegan a adaptar la currícula, derivaciones arbitrarias a escuelas especiales en cualquier momento del año, rechazo de inscripción, deslegitimación de los proyectos pedagógicos, entre tantas otras. “Hay familias que han sido rechazadas en más de 30 escuelas”, finaliza.

Tamara es madre de Lucía, una nena de cuatro años con discapacidad motora que reduce la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo y trae problemas en el desarrollo del lenguaje. Lucía ha pasado por infinidad de médicos, especialistas y tratamientos. Ha tenido graves problemas de salud, siempre con garra y saliendo adelante ella misma. Pero la exclusión no es medicable.

“Lucía es súper sociable. Aunque es la más chiquita no le costó integrarse, se hizo amigos, desarrolló a la perfección su socialización, que es el proceso más importante en la educación inicial. Sin embargo, todo el tiempo encontramos barreras simbólicas. De repente, la integración de Lucía era excelente pero los directivos cuestionaban que no sabía los colores, poniendo el foco en conocimientos más avanzados y en esa etapa irrelevantes. O se nos pedían más requisitos que los legales para la entrada de acompañantes. Vimos mucha falta de información y de predisposición”, cuenta Tamara, quien recorrió más de 40 escuelas hasta encontrar una que incluyó a su hija.

Las familias reconocen reticencia por parte de los establecimientos educativos y de muchos docentes para adaptarse a las necesidades de cada chico en su diferencia. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones edilicias tampoco acompañan?

Cecilia González, arquitecta en Rumbos, cuenta cómo, en áreas como el Conurbano bonaerense, donde los colectivos no están adaptados, llegar a la escuela por su cuenta es una odisea para los chicos con discapacidad motriz. Pero además, cuando lo logran, “si hay rampas en general las hay en la entrada, pero se colocan aulas o laboratorios en pisos superiores y no hay ascensor. Otro de los problemas que más dificulta la estadía de los chicos en la escuela es la falta de baños adaptados. Pocas son las escuelas que los tienen. El baño es uno de los factores que más restringe la permanencia, como también las condiciones ambientales generales de la escuela”, concluye.

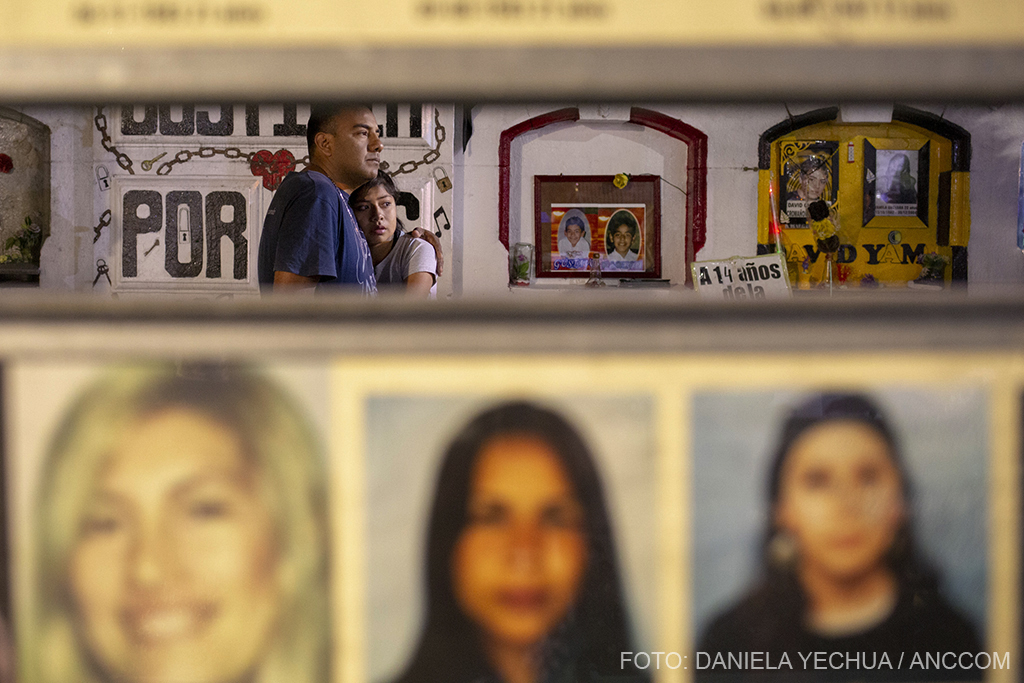

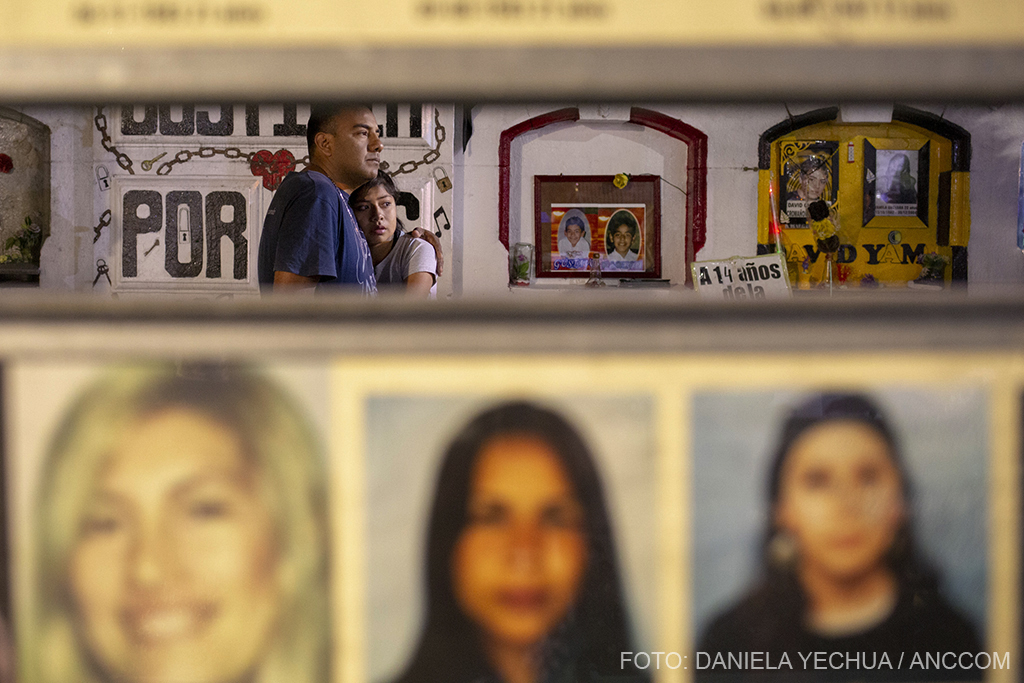

Ene 1, 2019 | destacadas, Noticias en imágenes

Familiares, amigos y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón homenajearon, como cada 30 de diciembre, a las 194 víctimas del incendio de 2004. Se realizó una misa en la Catedral Metropolitana, seguida de un acto en la Plaza de Mayo en el que se recordaron los nombres de las víctimas. Luego, una vez más, marcharon hacia el santuario en el barrio de Once.

Dic 13, 2018 | Comunidad, Novedades

Diego Bossio, diputado electo originalmente por el Frente para la Victoria y ex titular del Anses durante el kirchnerismo, es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011, que regula la fabricación y comercialización a un precio único de pasta celulosa y papel para diarios. La iniciativa contó en en la Cámara Baja con el apoyo del bloque oficialista, del massismo y de la UCR, y fue aprobada por 127 votos a favor, mientras que hubo 66 en contra y 3 abstenciones.

Diego Bossio, diputado electo originalmente por el Frente para la Victoria y ex titular del Anses durante el kirchnerismo, es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011, que regula la fabricación y comercialización a un precio único de pasta celulosa y papel para diarios. La iniciativa contó en en la Cámara Baja con el apoyo del bloque oficialista, del massismo y de la UCR, y fue aprobada por 127 votos a favor, mientras que hubo 66 en contra y 3 abstenciones.

“La aprobación de esta propuesta implica una vuelta a la situación previa al 2011, es decir, a la desregulación del sector de producción y distribución del insumo fundamental de los medios gráficos”, explicó a ANCCOM Daniel Badenes, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). “Con la reglamentación vigente, Papel Prensa tiene que operar de acuerdo a su capacidad productiva y de acuerdo a la demanda de todos los diarios del país. Si se legaliza la iniciativa, la empresa ya no tendrá la obligación de informar su stock, su capacidad de producción, ni de establecer un precio único para toda compra de más de una tonelada de papel”, puntualizó.

“El proyecto consolida una posición dominante de los que tienen acciones en Papel Prensa como Clarín y La Nación, siendo los principales beneficiados con la aprobación de esta medida, como también de un grupo de medios gráficos que tienen fuerte presencia en las capitales provinciales que le compran a la empresa y que tienen un precio convenido. Quedan afuera los medios más pequeños, regionales o de baja tirada”, dijo, por su parte, Diego Rossi, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. “El Estado que entiende que el papel es más que una mercancía debería tener una política activa en proteger a los pequeños. No es el caso porque tenemos un Estado cuya política es avanzar en lo que le conviene a los más grandes”, agregó.

La iniciativa dificulta cada vez más el funcionamiento de medios autogestionados, que, según Rossi, se encuentran bajo una “tormenta perfecta”: “Por un lado, producto de la macroeconomía, tienen un aumento del costo del papel que va de un 110 a un 120%. Por otro lado, el aumento de combustibles que impacta sobre el precio de los fletes, y la devaluación hace que no puedan importar papel. Esta situación tiende a que se vendan menos diarios”, explicó. Además la desregulación podría transformarse en un obstáculo para acceder al insumo en las pequeñas y medianas publicaciones de todo el país, poniendo en peligro cientos de puestos de trabajo, provocando censura indirecta y restricciones a la libertad de información. “Las consecuencias serán ahogar aún más a la prensa gráfica independiente, lo que implicará un achicamiento del sector y afectará a toda la industria, incluyendo a trabajadores de imprenta y vendedores de diarios”, detalló Badenes.

En la defensa de su propuesta, el diputado justicialista argumentó: “Los medios gráficos están atravesando un proceso recesivo independientemente de la macroeconomía, debido a un cambio tecnológico. Hoy cuesta más una tapa impresa que la suscripción digital, por eso se venden menos diarios». Por otro lado sostuvo que la ley en siete años no funcionó, y que al consultar con diferentes medios provinciales, el precio del papel no ha mejorado. Sin embargo, Badenes comentó que las representaciones de diarios cooperativos, de provincias, revistas culturales y sindicatos de prensa no fueron consultados y están en alerta contra el avance de esta resolución.

Diego Bossio es el impulsor principal de un proyecto de ley que propone derogar ocho artículos de la Ley Nº 26.736 sancionada en 2011.

Julio Delgado, presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADRICCRA,) habló al respecto con esta agencia y manifestó: “Esta medida concentra la comunicación en los aliados a la empresa distribuidos en grandes centros urbanos, lo que impide que los medios independientes cooperativos asuman el rol de generar un contrarrelato sobre la realidad de todo el país”. Delgado también hizo referencia a la preocupación de la FADICCRA ante la posible sanción del proyecto: “Significaría una negación al derecho a la información y un gran golpe a los trabajadores de la comunicación autogestionada porque supone la negación de espacios, de voces, y de posibilidades de expresión popular, sindical y universitaria que muchas veces se proveen de papel para sus publicaciones y ya no tendrán los medios para hacerlo”.

Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo

Resistencia organizada

La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña Ltda. es una empresa recuperada por sus trabajadores que produce tapas para empanada, pascualina, copetín y pastel en su fábrica del barrio porteño de Chacarita (Girardot al 345) y comercializa sus productos en el local de venta al público ubicado en Boedo (Avenida Juan de Garay 3768). Al día de la fecha, La Litoraleña se compone de 55 asociados.

En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes, con la intención de seguir trabajando allí hasta mayo de 2019, fecha límite autorizada por el Juzgado Comercial Nº 18 para que se sustancie todo el expediente de quiebra de la firma.

Sin embargo, sorpresivamente se dictó remate para el pasado 28 de agosto. Así lo relata Luis Baini, presidente de la cooperativa: “Nos llegó la notificación de que se venía el remate una semana antes, el 21. Tuvimos poco tiempo para movernos, hicimos lo que estaba al alcance con nuestro abogado y los compañeros encargados de la gestión”.

En el año 2016 la cooperativa obtuvo su matrícula para funcionar como tal, y actualmente los asociados pagan el alquiler por la explotación de los bienes.

El 24 se presentó en la fábrica una oficial de justicia, y lo primero que hicieron los trabajadores organizados fue impedir que ingrese al inmueble. Se llamó a la fuerza pública, aunque la resistencia fue totalmente pacífica.

“El 27 volvieron a presentarse para la exhibición pero esta vez estuvimos mejor organizados: vinieron compañeros de cooperativas, federaciones, hubo medios de comunicación también presentes y una vez más pudimos zafar”, comenta Baini.

Durante las primeras horas del martes 28 de agosto, los cooperativistas de La Litoraleña respiraron aliviados: la subasta había quedado sin efecto. Los trabajadores se hicieron presentes en la Liga de Rematadores, en el barrio porteño de Almagro, y allí fue comunicado oficialmente que la cooperativa seguía de pie.

Los trabajadores están muy bien organizados, acompañados por cooperativas y federaciones.

“Lo cierto es que ese inmueble no pertenece a la quiebra, está a nombre de la persona física y por eso mismo lo querían rematar, pero un fallo del Juzgado Comercial Nº 18 nos vuelve a dar la razón”, aclara Baini. E inclusive lograron la habilitación municipal para elaborar productos alimenticios, documentación que nunca había obtenido el anterior dueño.

Los trabajadores agradecen profundamente el acompañamiento de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) durante este proceso y todos los que debieron sortear. Un nuevo revés de la justicia había sido superado.

Acreedores buitres

Maciel Santos es uno de los 55 cooperativistas. Trabaja desde hace 26 años en La Litoraleña y tres desde que es autogestionada. Recuerda con orgullo esos orígenes: «Fue una decisión conjunta tomar la fábrica ante la falta de respuestas del dueño y después de que amenazara con echar a 29 compañeros. Eso nos convenció de que teníamos que resistir y hacernos cargo de la fábrica por nuestra cuenta para poder llevar el plato de comida a nuestras casas”.

Durante un año sostuvieron la toma junto a distintas cooperativas y con apoyo del barrio, exigiendo al juzgado correspondiente el permiso para poder producir. Tras un año y medio de lucha consiguieron el permiso laboral y se constituyeron como cooperativa, con matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y permiso judicial para producir.

“Hace un par de semanas nos enteramos que acreedores buitres que tomaron deuda generada por el ex dueño querían rematar el inmueble donde estamos trabajando. Hay compañeros con mucha antigüedad, muchos con 50 años o más, y ante la situación del país creemos que conseguir otro trabajo nos resultaría casi imposible”, cuenta Santos preocupado.

La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operacione

Por su parte, Fabián Pierucci es el único que sin ser de la planta de trabajadores de la fábrica, logró formar parte de La Litoraleña. Vivió también momentos críticos, que van desde el proceso de toma hasta la constitución como cooperativa. Es integrante de FACTA y economista.

Actualmente está a cargo del área de planificación: desde allí se emprenden los proyectos productivos, la planificación de ventas, financiamiento y compra de insumos. “Nos juntamos una vez por semana los responsables de cada sector y hacemos la tarea de planificación”, sostiene.

Pierucci reconoce el importante aprendizaje de los trabajadores a partir del proceso de quiebra: “Cuando cerraron la fábrica no había quedado ni un solo trabajador administrativo, ni un vendedor, los únicos trabajadores que quedaron eran de planta. Aprendieron las tareas que antes no hacían y hoy tenemos una verdadera gestión obrera de la producción”, relata.

La Litoraleña se mantiene al día, con todo el esfuerzo que eso significa. Paga a los proveedores en tiempo y forma, y resiste a los agresivos tarifazos de gas y luz para seguir con sus operaciones. “La situación económica es terrible, es muy difícil de afrontar con el costo de las materias primas que nosotros utilizamos como trigo y harina, ni hablar de los otros insumos que están dolarizados. Ahora también se suma la persecución de parte de la Justicia”, afirma Baini el presidente de la cooperativa. Una vez más, la economía social es bandera de resistencia frente al ajuste.