Mar 14, 2018 | Géneros, Novedades

El lunes a las 11 de la mañana empezó un juicio histórico para la comunidad LGBTIQ. El crimen de Amancay Diana Sacayán se reconoce como travesticidio, una submodalidad del femicidio. Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4 y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer; lograron darle esta carátula basándose en la Ley 26743 de Identidad de Género, que consagra el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, entendida como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.

“Diana Sacayán, presente. Ahora y siempre;

Diana Sacayán, presente. Ahora y siempre”.

“Amancay significa flor en quechua, Amancay Diana se sembró y ahora se multiplica en nuestras vidas”, dijo Claudia Korol, compañera de Diana.

Desde las 8 de la mañana un grupo de compañeras trans y de militancia se reunió en la plaza de Lavalle y Talcahuano convocados por la Comisión de Justicia por Diana para acompañar el juicio oral y público. El clima en la calle era de lucha, con letras, pancartas y cánticos.

Hermanas, sobrinos, amigas y amigos de Diana Sacayán ingresaron al tribunal. Luego de que la prensa entrara y se acomodara en la sala, afuera todo era silencio y cabezas bajas, frente a un televisor y dos parlantes: todos esperaban que dieran la orden para que ingresara la familia. Otros, tuvieron que escuchar el juicio desde afuera de la sala.

El silencio de duelo se sintió desde que comenzó hasta que terminó la audiencia. No hubo declaraciones de la familia al salir. Solo abrazos y llanto.

Gabriel Marino, el acusado, salió esposado hacia un pasillo junto a dos policías. Otros lo escoltaban. No hubo fotos.

Diana obtuvo su DNI con la identidad de género autopercibida en el año 2012.

Diana era miembro del Programa de Diversidad Sexual del INADI, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales; y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). En 2012 había obtenido su DNI con la identidad de género autopercibida, y una de sus conquistas más importantes para el colectivo trava-trans fue la Ley de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires. Amancay Diana había logrado superar el promedio de esperanza de vida para una travesti: 35 años. Faltaban poco más de dos meses para que cumpliera 40, cuando fue asesinada por el principal acusado, Gabriel David Marino, aunque se tiene certeza de que participacipó una segunda persona.

Marino estuvo acompañado por el defensor público oficial, Lucas Tassara. Por parte del Ministerio Público Fiscal estuvieron los fiscales Ariel Yapur y Mariela Labozzetta. Y en cuanto a la querella se encontraban por un lado la abogada Luciana Sánchez en representación de la familia Sacayán, y Juan Carlos Kassargian y Andrea Bruj en representación del INADI. Frente a una sala con alrededor de treinta personas, entre ellos familia de la víctima y prensa, comenzó a leerse el requerimiento: “Se le imputa a Gabriel David Marino haber asesinado a Amancay Diana Sacayán con conocimiento de su conducta con la intención de darle muerte con ensañamiento, con especial odio por su identidad de género y en particular por su condición de travesti y mediando violencia de género”.

Diana fue asesinada entre el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2015 en su departamento de Flores. Su cuerpo, maniatado de pies y manos y amordazado fue hallado el 13 del mismo mes. Presentaba un total de 27 lesiones; 13 de ellas producidas con arma blanca, lo que causó hemorragia interna y externa. “Pudo determinarse que las lesiones que presentaba en los miembros superiores son compatibles con defensa. Las lesiones de cráneo y cara tienen la idoneidad suficiente como para producir estado de indefensión de la víctima. Las ataduras oclusivas completas observadas en el orificio bucal y parcial de fosas nasales han podido obrar a modo de mecanismo asfíctico por sofocación contribuyendo en las causales de fallecimiento; y que las causadas por arma blanca tienen la idoneidad suficiente para producir la muerte siendo las lesiones mortales las sufridas a nivel abdominal en epigastrio”, detallan las pericias.

Familiares y amigos durante el inicio del juicio oral y público por la muerte de Diana.

En su domicilio había un cuchillo con restos de sangre, una tijera y un martillo. Marino habría logrado escapar rompiendo la cerradura desde el interior del departamento, dado que no tenían la llave. Ante estos hechos descritos, se calificó al delito como “homicidio cuadruplemente calificado, por haberse cometido con ensañamiento y alevosía, por odio en virtud de su identidad y expresión de género, y por tratarse la víctima de una mujer y habiéndose cometido mediante violencia de género, femicidio”. A esto se suma que “las circunstancias de contexto y modo de comisión del hecho permiten suponer que el homicidio estuvo motivado por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación”, tal como suscribió el fiscal Di Lello.

Antes de finalizar esta primer audiencia, que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, se leyó parte de las declaraciones de las testigos que fueron pertinentes para la calificación probatoria. Según detalló Mónica Flores, quien vivía con Diana, ella había conocido a Marino a principios de septiembre de 2015 en el Cenareso, donde él estaba tratando sus problemas de adicción a la cocaína. Verónica Luna y Sonia Díaz, compañeras de militancia de Diana, habían conocido a Marino un 2 de octubre, cuando estaban de visita en el departamento. Diana les había presentado como su novio a “Lautaro Francisco”, empleado administrativo y oriundo de Morón. Más adelante, las tres amigas reconocerían mediante una foto en el Facebook de Diana que “Lautaro” era Gabriel David Marino. En su versión, el acusado negó ser pareja de Diana, alegando que solo se trataba de una relación laboral, teniendo sexo a cambio de drogas.

En las afueras de Tribunales, Claudia Korol, compañera de Diana y militante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, leyó una carta para su amiga. Expresó que no cree en la justicia, a la que considera que “todos los días nos muestra su feo rostro heteropatriarcal, racista, colonial, tan burgués, tan indiferente a las vidas y muertes de los pobres”.

La Ley 26743 de Identidad de Género consagra el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, entendida como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente».

Claudia añora todo lo que Diana les enseñó: los modos de habitar el cuerpo, a discutir los dogmatismos biologicistas de algunos feminismos y a interpelar a aquellos que ven a la prostitución como un trabajo, cuando en realidad es el lugar que este sistema les asigna sin elección. “Con una paciencia infinita explicaba a sus compañeres qué significaba para ella ser travesti, indígena, pobre, sudaca”. Korol continúa diciendo que Diana es parte de la memoria colectiva. Dice que se queda con esa imagen alegre de Diana mostrando su DNI con el nombre que eligió: “Amancay significa flor en quechua, Amancay Diana se sembró y ahora se multiplica en nuestras vidas”. Termina exclamando el fin último de este caso emblemático, que se denomine como lo que fue: ¡travesticidio!

Eloísa Belizán, presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual de la Asociación del Personal Legislativo (APL) contó a ANCCOM: “En 2007 comencé a militar, a hacer reuniones con organizaciones y ahí conocí a Diana. Era una persona excelente, brindaba todo lo que estaba a su alcance. Una vez tuve que dar un taller sobre identidad de género y cupo laboral trans en la Cámara de Diputados de la Nación junto con otras compañeras trans y me ayudó muchísimo porque ella ya había empujado el tema en la provincia de Buenos Aires, que se hizo ley. Teníamos muchas conocidas en común como Lohana Berkins que hoy no la tenemos y a Braudacco. Somos referentes trans de las más antiguas y venimos haciendo camino cada una desde donde puede. Venimos a apoyar la causa para que se esclarezca el caso. Creo que al ser una militante activista pasa a ser una figura pública dentro del ámbito LGTBIQ, tiene que ver con todo los travesticidios que están pasando, ya en 2018 hay estadísticas de que fallecieron 30 chicas trans que no son conocidas, Diana tenía la militancia a cuestas así que va a reunir gente para que apoyen el juicio. Cuando hay personas que no tienen voz siempre debe haber una referente que vaya al frente y las escuchen el resto de la sociedad. El sistema siempre estigmatizó y dejó afuera al colectivo trans.”

Una de las conquistas más importantes para el colectivo trava-trans fue la Ley de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires.

Gumercinda Giménez Valdez, madre de Judith Alicia Giménez, asesinada por un gendarme, también habló con ANCCOM: “Hoy estoy acompañando a la familia de Diana porque ella fue una luchadora por los derechos humanos, siempre defendiendo la vida de los que menos tienen. Además me considero parte de esta lucha por que mi hija Judith de 16 años fue víctima de femicidio en 2007. Tuve la oportunidad de conocer a Diana en ese camino que me tocó recorrer, así que como mamá de una víctima, este es el lugar donde tengo que estar.”

El testimonio, de pronto, no puede escucharse. Queda interrumpido por un grito colectivo al que se suman todos los presentes:

“Compañera Diana Sacayán, presente

Compañera Diana Sacayán, presente

Compañera Diana Sacayán, presente

Ahora y Siempre

Ahora y Siempre

Ahora y Siempre

Furia”

Ene 9, 2018 | Entrevistas

En el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, se dio lugar hace un año a la apertura de la dirección de Diversidad Sexual en el área de Derechos Humanos de la localidad. Es una de las cinco que existen a lo largo de todo el país y está a cargo de Nancy Sena, una mujer transgénero que hace varios años trabaja para los morenenses y que se destaca socialmente por su lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) y hacia los colectivos de lesbianas y gays.

¿Cómo surge la creación de una Dirección de Diversidad Sexual en Moreno?

La Dirección de Diversidad Sexual surge de las necesidades de las compañeras trans (travestis, transgénero y transexuales) y de los colectivos de lesbianas y gays, en el partido de Moreno. Pertenezco a esta localidad y también al colectivo de personas diversas. Siempre tuve presente el objetivo de esforzarme y trabajar para ellas, para tratar de satisfacer sus necesidades sociales, para luchar contra la discriminación y las desigualdades que sufren por su construcción de género, y para que se respeten las diversas elecciones sexuales. Ya trabajaba en el municipio cuando asumió Walter Festa como intendente de Moreno. La Dirección de Diversidad Sexual ya existía, pero no cumplía las expectativas de las compañeras. Venían a hacerse su DNI -a partir de la aprobación de La Ley de Identidad de Género, por ejemplo- y no encontraban respuestas a través del referente de ese entonces. El área existía pero no funcionaba, no era más que una usurpación de cargos de funcionarios dentro de la gestión pública de Moreno. De las convocatorias llevadas a cabo por las compañeras, y de las reuniones con el nuevo intendente, surge la creación de la verdadera Dirección. Asumí como directora tras una unanimidad de votos por parte del colectivo en su conjunto. En mayo del 2016 comenzamos con toda la organización y presentación del proyecto en el Concejo Deliberante. El Concejo aprueba el plan de la Dirección y en agosto del mismo año, el área de Diversidad Sexual comienza a funcionar como tal.

Nancy se destaca socialmente por su lucha contra la discriminación hacia la comunidad trans (travestis, transgénero y transexuales) y hacia los colectivos de lesbianas y gays.

¿Quién es Nancy Sena?

Me considero una persona luchadora, siempre fui para adelante con respecto a mis convicciones, reconociendo que los derechos no son favores. Viví siempre en Moreno y siempre quise trabajar por y para Moreno, ayudando a la gente. Toda mi vida lo que hice fue trabajar. Antes me formé, estudié y me informé para ser cada día mejor persona. Creo que hoy estoy sentada al frente de esta oficina porque nunca me quede quieta y nunca me callé la boca. Soy la primera mujer transgénero en trabajar dentro de este municipio, en obtener mi identidad de género peleándosela al Estado y la primera que se pudo casar, antes de toda ley, porque ya trabajaba para el Estado y me animé a demandar y a luchar por mis derechos. Con respecto a mi construcción de género femenina sostengo que yo siempre me sentí mujer. Mujer a veces se nace y otras veces se hace. Yo quise hacerme mujer, y lo más importante de esta decisión es que siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia. Sufrí la discriminación social por mi elección, más que nada en la escuela y por parte de mis maestros, ni siquiera de mis compañeros, pero siempre tuve a mis padres que me entendieron y me amaron así como decidí ser.

¿Cómo llegaste a trabajar dentro de la gestión pública de Moreno?

En el 2003, con la asunción de Néstor Kirchner como presidente, comienzo a militar en la política social y al poco tiempo me convierto en la presidenta de una ONG de mi barrio llamada “Alcorta al Pie”. Trataba de cubrir necesidades, de que la gente tenga para comer, para vestirse y que tenga trabajo, sin dejar de lado mi objetivo de trabajar para el colectivo LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer). Cuando comienzo a militar en el barrio, empiezo a interactuar con la gestión de ese entonces. El municipio en ese momento le proveía mercadería a una agrupación, y la mercadería nunca llegaba a gente que no militaba: los abuelos y los niños. Mediante denuncias que hago por este tipo de irregularidades llegue a dialogar con el intendente anterior, Mariano West, y me pidió más tarde que me quede a trabajar en el municipio para la gente. Reconoció, más que nada, mi coraje al animarme a denunciar algo así, a punteros políticos que le robaban a la gente. De esta manera, comencé en el 2006 a trabajar en el área de Derechos Humanos y no me fui más, me enamoré de mi trabajo a partir de mi ingreso al municipio. Trabajar para este pueblo siempre fue uno de mis objetivos. Estuve en Derechos Humanos hasta que se dio la apertura del área de Diversidad Sexual de la cual estoy al frente en el presente.

Como mujer transgénero, ¿qué significa que exista este espacio en Moreno?

Es un logro inmenso. Esta dirección dentro de la realidad en la que vivimos, donde reina la falta de respeto y la desigualdad, significa progreso y éxito para la lucha de todas las compañeras y para mi propia lucha. Es la tercera dirección de Diversidad Sexual abierta en la provincia de Buenos Aires por la pelea de las compañeras, por obtener trato digno e igualitario a nivel social, por sus derechos. Y en total son cinco direcciones de Diversidad Sexual que funcionan en todo el país. Que este espacio exista significa tener la posibilidad de que dentro del pueblo de Moreno, la sociedad sea consciente de que existen personas que eligen cambiar de alguna manera su realidad sexual y que hay que respetarlas como a todos. El respeto es lo más importante.

» Sufrí la discriminación social por mi elección, más que nada en la escuela y por parte de mis maestros, ni siquiera de mis compañeros, pero siempre tuve a mis padres que me entendieron y me amaron así como decidí ser», dijo Nancy.

¿Cómo trabaja el área de Diversidad Sexual?

La dirección de Diversidad Sexual trabaja visibilizando, acompañando y solucionando problemas que afecten la vida de las personas que eligen una construcción de género distinta. Apoyamos que el colectivo de personas diversas tenga los mismos derechos que cualquier persona. Por ejemplo, a estudiar en una universidad o en un colegio, sin ser discriminado. Recibimos denuncias de este tipo, por discriminación, por eso estamos en constante contacto con espacios educativos en donde brindamos charlas sobre lo que significa que todos, aunque decidamos ser diferentes, tengamos derecho a estudiar. La discriminación está en muchos ámbitos, en el trabajo también. Las compañeras necesitan tener un trabajo autónomo para vivir como cualquier ser humano. Necesitan decidir dónde quieren trabajar y deben ser aceptadas con respeto. Por eso, estamos peleando para que se le dé el necesario tratamiento y aprobación a la ley de cupo laboral, la cual sostiene que por lo menos el uno por ciento de personas transgénero deben poder trabajar en el Estado. También acompañamos a las compañeras que no tienen su DNI -porque lo rompen, porque lo tiran al no sentirse identificadas o porque son víctimas de robo- a que se hagan uno nuevo a partir de la nueva Ley de Identidad de Género. Estamos en contacto directo con la comisaría de la mujer porque hay compañeras que viven en pareja, como cualquier otra mujer, y son víctimas de violencia de género. Así estamos trabajando, y hay mucho más por hacer.

¿Cuáles son los objetivos a futuro?

Tenemos un largo camino por delante. Esta dirección es un espacio nuevo en Moreno. Lo principal es seguir escuchando a todas y todos, apoyar a las personas que forman parte del colectivo y a las que no, también; para que nos conozcan, para lograr igualdad. Tenemos que explicar que en la diversidad sexual hay un montón de actores. Para nosotros es muy importante, además, seguir llegando a las escuelas, interactuar con los maestros, con los niños para que los chicos que decidan sobre su construcción de género a temprano edad, logren integrarse. Nuestro trabajo desde los colegios es fundamental. Me parece importante destacar que tenemos buena llegada a los medios, muestran nuestro trabajo, nuestros logros. Que una niña transgénero tenga su DNI nuevo con 14 años, es un gran logro. Y queremos seguir así, cumpliendo objetivos, peleando por el respeto a los derechos de cada uno de nosotros, como también formando, informando y capacitando desde este lugar que es la dirección de Diversidad Sexual.

Actualizada 18/07/2017

Ene 4, 2018 | Entrevistas

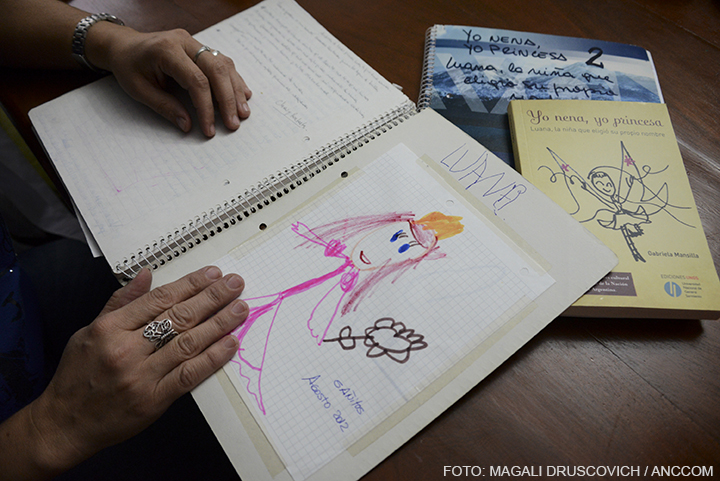

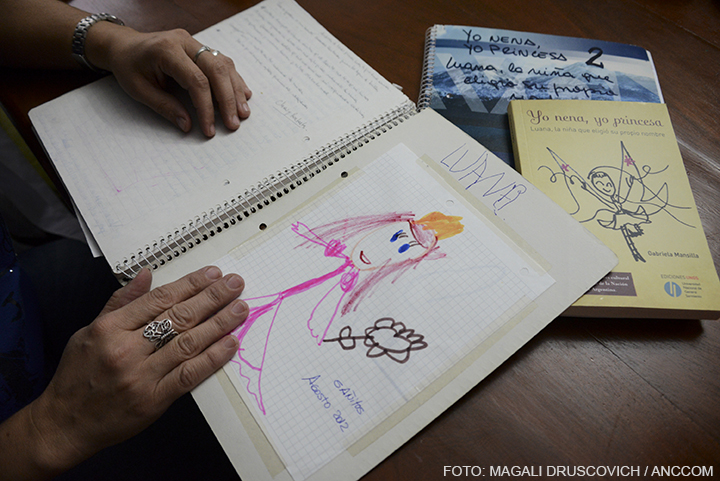

“No es fácil que tu hijo te diga que es tu hija y salir a pelear, bancarte el barrio, a la familia, a los vecinos y que tu marido te cague a palos”, dice Gabriela Mansilla desde el living de su casa, humilde pero muy prolijo, en el conurbano bonaerense. Ya hace más de cinco años que entendió que Luana nació nena, que sus genitales no definen su identidad y que la familia debe apoyar y no reprimir. El libro “Yo nena, yo princesa”, donde Gabriela publicó las sensaciones que iba viviendo mientras la acompañaba en su transformación, pronto será llevado al cine y es hoy una referencia única para muchas madres y padres que hasta ahora no sabían qué es lo que estaba ocurriendo en sus hogares.

En tu libro decís que no habías entendido a Luana cuando empezó a manifestarse como mujer. ¿Por qué?

Obvio que no la entendía, no me voy a hacer la superhéroe. No me entraba en la cabeza. Pensaba lo que piensa la gente común: que el gay se viste de mujer cuando se le da la gana, que son todos degenerados… A mí viene mi nene y me dice:“Soy nena”, y a mí nadie me había informado nada. Por eso hago hincapié en la educación. Que un profesional al que te acercás te anule inmediatamente lo que estás sospechando y te aconseje que refuerces su masculinidad, te marea. “Quedate tranquila”, te dice. Pero después vi el documental de Josie Romero, la chica transgénero estadounidense y dije : “¡Era esto!”

Y a otras madres les habrá pasado lo mismo con tu libro.

¡Claro! Sin el libro, sin militar el tema, hubiera quedado como la noticia de un pibito que andá a saber lo que le hizo la mamá, una loca. Ahora tengo la Asociación (Infancias Libres) donde ya no lucho por mi nena, sino por los niños y las niñas, por la libertad de expresión, por amarse el cuerpo tal como es. Pretendo que se respete su identidad y el rol de género que sienten, no desde el estereotipo ni la norma. Yo armé esto por necesidad de que mi nena tenga contacto con otras nenas. En el colectivo trans solo hay chicas grandes, y gracias a esto ahora aparecieron muchas mamás que se contactaron conmigo, y la experiencia de una ayuda a la otra. Si no, tendés a aislarte. Se acercaron veintidós familias en menos de un año, todas con nenes y nenas trans. Hace poco armamos el primer encuentro y no sabés lo que surgió de esas nenas…me la pasé llorando desde que empezó hasta que terminó. Esas nenas chiquitas, con el pelo corto que recién les empieza a crecer, abrazando a Lulú…algo nunca visto. Ninguna persona trans con la que hables se pudo encontrar con sus pares a los 4 o 5 años. Y con sus familias presentes queriéndolas. Es algo histórico. Y para las chicas, saber que la que juega con vos es igual que vos, te libera de esa sensación de soledad. Luana me decía: “¿Te imaginás todas estas nenas en mi escuela?”.

«En mi casa yo le voy a contar a mi hija que el príncipe va a buscar a la princesa y por ahí la princesa prefiere quedarse con otra princesa, o ella rescata al príncipe, o se baja de la torre sola».

Y en la escuela, ¿cómo es el día a día de Luana?

Ella está muy bien, pero es complicado el tema. Los chicos no tienen los mambos que tenemos los grandes, pero son títeres de los padres. Y en muchos casos los alejan de Luana. “Con esa nena no te juntes porque tiene pene, es un varón, podés terminar igual que ella”. Entonces hay un nene en la escuela, por ejemplo, que no le habla. Y la mamá no se anima ni siquiera a hablarme a mí. Y a mi me hace mucho ruido el silencio. Acá en el barrio también, siempre me hace mucho ruido el silencio. Con las docentes bien, pero a veces tengo que lidiar con el hecho de que necesitan tiempo. La otra vez una maestra me dice que yo también tengo que entender, que le dé tiempo para procesar esto. No tengo ganas de darles tiempo de la vida de mi hija. ¿Cómo hago, la pongo en pausa? Yo no me banco que enseñen con las láminas de los dos tipos de cuerpo, ya lo hablé, porque si no van a enseñar que el cuerpo de mi hija no es apto. Otro tema son los cuentos: que cuenten el cuentito que quieran, pero en mi casa yo le voy a contar a mi hija que el príncipe va a buscar a la princesa y por ahí la princesa prefiere quedarse con otra princesa, o ella rescata al príncipe, o se baja de la torre sola.

¿Tu mamá te acompañó en esta lucha?

Mi mamá me acompañó y me acompaña. Luana es cuarta generación de leonas, en esta casa. Mi mamá me enseñó valores, me educó desde el diálogo, desde el “estoy acá para lo que sea porque te amo”. Y me mostró cómo era sacar a patadas al progenitor porque nos levantaba la mano. Mi mamá salió de ese círculo de violencia por nosotras, sus hijas. Por salvarnos.

«Siempre me hace mucho ruido el silencio. Con las docentes bien, pero a veces tengo que lidiar con el hecho de que necesitan tiempo».

Y vos replicaste eso con el padre de Luana y Elías.

Sí. Yo tenía una relación horrible con él, era un psicópata. Sufrí mucha violencia económica. Sentía que si él se iba, se iba la leche de Elías (nota del r: el hermano mellizo de Luana), las galletitas de Luana, pero cuando vi al tipo dando botellas de cerveza contra el piso, los vidrios volando y Luanita parada ahí dije: “Listo, que se vaya, nos cagaremos de hambre”. Entonces me quedé sola con los chicos, sin apoyo económico, y tuve que empezar a hacer pizzas con mi mamá para vender en el barrio. Hubo que hacerle juicio a ese señor para que vuelva a pagar la obra social de sus hijos. El hambre que pasaron, y todo lo que les faltó, tener que mandar a Luana a cualquier hospital y que el médico me la maltrate…este tipo me va a tener que dar una explicación algún día. A mí o a ellos.

¿Es difícil lidiar con el sistema de salud en un caso así?

-Necesito que a Luana la traten como corresponde, además de la atención médica. Fuimos hace poco a una neumonóloga y la veo a Luana nerviosa, como a punto de llorar, hasta que rompió en llanto. Le pregunté qué le pasaba y me dice “¿Y si no entiende?” Antes de tener el DNI era terrible, porque no la querían atender, me decían que me había equivocado de documento, me trataban de estúpida. Tenía que explicarles que era una nena transgénero, hay una ignorancia enorme. Un día en una guardia estaba lleno de gente, y llaman a los gritos a Luana pero con nombre de varón. Ella toda colorada en el asiento, avergonzada, hasta que un día en una situación así se levantó, golpeó con las manitos el escritorio y gritó: “¡Luana me llamo!”. Cuatro años tenía.

Luana, jugando junto a su hermano Elías.

¿Por qué te interesa seguir militando alrededor de las infancias trans?

-Primero, porque no se encarga nadie. Los mismos trans que luchan por sus derechos no contemplaron a la infancia. Siguen creciendo niños y niñas de la misma manera que siempre, y recién se ponen a pelear con esto cuando tienen 17 ó 18 años. Y que aparezca una mamá que sale a exponer esto, hace que salgan muchas más. El activismo ya no pasa por ser trans sino por ser mamá. No solo estás habilitada a luchar si sos trans. Algunos varones trans me han atacado diciéndome que yo no puedo entender esto, porque no me pasa por el cuerpo. Ellos ven una sola parte, no ven la parte de la familia, de la mamá. Yo les digo: “Entendé que no sos vos solo el que lo vive. Te pasa a vos en el cuerpo, pero transforma a toda tu familia”.

Gabriela tiene que cortar la entrevista para recorrer las diez cuadras, en su mayoría calles de tierra, que la conducen hasta la escuela donde tiene que buscar a los chicos, como todos los días. Luana, trencitas pegadas a la cabeza, sale con una sonrisa enorme, radiante. Elías, arrastrando la mochila, serio, pensativo. A Gabriela le brillan los ojos cuando los mira, los saluda con un beso y encara otra vez para su casa, a seguir con los quehaceres del hogar: prepararles el almuerzo, ayudarlos con la tarea, barrer la tierra que las zapatillas dejaron en el piso y luchar incansablemente para que crezcan libres.

El libro “Yo nena, yo princesa”, donde Gabriela publicó las sensaciones que iba viviendo mientras la acompañaba en su transformación, pronto será llevado al cine y es hoy una referencia única para muchas madres y padres .

Actualizado 16/05/2017

Ene 25, 2017 | Géneros

Los clasificados del diario, bolsas de empleo online, el “boca a boca” y las recomendaciones y referencias, las entrevistas. Levantarse temprano, vestirse con lo mejor del placard, tomar dos colectivos y un tren, las reuniones con los encargados de recursos humanos, la negativa y el rechazo. Conseguir trabajo en el contexto socioeconómico actual del país, con políticas de ajuste y de desregulación de los mercados, no parece sencillo. Y para el colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT) parece aún más difícil. El rol que asume el Estado se torna central en esta cuestión.

Julieta Calderón, integrante del equipo de consultorías de la Defensoría LGBT y militante de los derechos de la diversidad, afirma que “con respecto al gobierno, no conocemos ninguna medida concreta para la inserción laboral de personas trans”. La Defensoría LGBT se creó en noviembre de 2014 mediante un convenio de cooperación entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). El objetivo principal de este espacio consiste en atender los casos de violación de derechos humanos de la población LGBT. Funciona como un centro de asesoramiento integral que recepta reclamos y denuncias, articulando con las distintas áreas y recursos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Calderón agrega que “en la gestión anterior se había implementado una especie de subsidio para la formación profesional, desde el Área de Trabajo y Diversidad Sexual del Ministerio de Trabajo, pero hoy no funciona. De todas maneras, aclaró, “no fue muy efectiva aquella medida porque el monto era muy bajo -250 pesos aproximadamente- y tampoco se daba en un marco integral de inserción laboral”.

Por su parte, Juan María Furnari, de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo de dicho Ministerio sostuvo: “Existe una continuidad de las políticas públicas en general y sobre el colectivo trans en particular”, a lo que Santiago Fernández Cosimano, director de Prensa y Comunicaciones del Ministerio agregó que “todas las políticas de género e inclusión continúan y están siendo reforzadas”.

Sin embargo, ninguno hizo referencia a la resolución que mencionó Calderón, la N° 331, firmada por el entonces ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, y publicada en el Boletín Oficial del 7 de mayo de 2013, que en su artículo primero extiende “la cobertura prevista por el seguro de capacitación y empleo, instituido por el Decreto Nº 336/06, a personas en situación de desempleo cuya identidad de género, en los términos del artículo 2° de la Ley Nº 26.743, no sea coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento”. Tampoco especificaron cuáles son las políticas concretas que actualmente se llevan a cabo para establecer un acuerdo de planificación laboral y social.

“Desde el Ministerio no se está llevando a cabo ninguna propuesta en función a la inserción laboral de las compañeras. Hay un retroceso en términos de vaciamiento de políticas públicas donde los ajustes, los tarifazos y las políticas neoliberales también impactan de manera arrolladora sobre la comunidad trans”, afirmó Claudia Vásquez Haro, primera mujer trans migrante en recibir el DNI. “No hay ninguna política pública para la comunidad trans, no solo en la cuestión laboral, sino tampoco en función de la salud y los procesos de hormonización, cirugías parciales o totales; han sido vaciadas, dadas de baja, porque eso funcionaba a través del programa de educación sexual y procreación responsable”, asegura la referente.

Por su parte, Calderón sostiene que una nueva legislación sobre actos discriminatorios es esencial para mejorar la situación de la comunidad. Una ley de cupo laboral trans a nivel nacional también es considerada necesaria para mejorar la situación de la comunidad ya que es el sector más excluido del mundo del trabajo.

Calderón manifiesta también mucha preocupación con respecto al papel y rol de los medios masivos de comunicación y de la sociedad civil: “Esto no excluye la posibilidad de generar movilizaciones o acciones públicas para concientizar y dar información al respecto. Los medios de comunicación y las redes sociales también son herramientas importantes para exigir el cumplimiento de las medidas logradas”.

Mucho ruido y pocas leyes

La Ley provincial de cupo trans (N°14.783) aprobada el 17 de septiembre de 2015, establece en su artículo 1º que “El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público” y rige tanto para el Estado Provincial como para “sus organismos descentralizados, las empresas estatales, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos”.

Claudia Vásquez Haro afirma: «Los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos». Al hablar sobre la ley de cupo trans, se llena de orgullo y sostiene que es una norma única en el mundo. Es la primera y la única con estas características.

En su informe sobre la Argentina, la ONU destacó como positiva la sanción de esta ley. En las Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina del Comité de Derechos Humanos aparece nombrada: «El Comité acoge con satisfacción las siguientes medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte: (…) Adopción de la Ley de cupo laboral de personas travestis, transexuales y transgénero de la provincia de Buenos Aires (Ley Nro. 14.783), en 2015″.

Sin embargo, la norma todavía está en proceso de reglamentación, por lo que aún no está implementada. Recién en julio del año pasado, la provincia de Buenos Aires comenzó con el proceso de reglamentación en una reunión de la que participaron distintas organizaciones junto con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón. “Resta coordinar aspectos técnicos, como la definición de idoneidad que da la ley o cómo interpretar la calificación de persona trans”, declaró el funcionario en un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600 mil. Por eso se estima que la ley de cupo trans debería garantizar empleo a unas seis mil personas. Cantón afirmó a través del mismo informe: “Se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 en los próximos meses». El paso a seguir es la articulación con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en su instrumentación, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas.

La ley de cupo en cada jurisdicción

Hay municipios -como Morón, Lanús, Campana y San Miguel- que ya adhirieron en forma particular a la ley provincial porque, si bien la normativa incluye a los municipios dentro de su área de aplicación, su implementación a nivel local exige la ratificación por parte de cada Concejo Deliberante.

En el caso de los municipios bonaerenses, a pesar de haber adherido a la ley, aún no pueden implementarla porque no está reglamentada a nivel provincial. Pero el hecho de que varias jurisdicciones hayan adherido, esperanza a la comunidad trans en la celeridad de la implementación. Asimismo, en Morón y Lanús, además de la declaración de adhesión se aprobó la creación de un consejo asesor encargado del seguimiento de la implementación de Ley de Cupo, conformado por representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y las organizaciones de la diversidad.

“Seguir luchando”

Julieta Calderón sostiene que se analizan más medidas complementarias: “Desde la FALGBT, hemos presentado iniciativas legislativas para la inclusión de la comunidad trans, como incentivos fiscales a las empresas que contraten personas transgénero. Desde las Secretarías de Inclusión Laboral y Cooperativismo, impulsamos acciones para incluir personas trans en el sector privado y para formar cooperativas de trabajo, como es el caso de la Cooperativa Estilo Diversa”. También agrega: “Hemos elaborado junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe situacional sobre el acceso al trabajo de la comunidad LGBT, para exigir en las distintas jurisdicciones de nuestro país la promoción de políticas de inclusión laboral para personas trans”.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (A.L.I.T.T.) la expectativa de vida promedio de una persona trans no supera los 40 años y las principales causas de muerte son el sida, la aplicación de silicona industrial y los asesinatos. El 98 por ciento de las personas trans no tiene trabajo formal. Esta ley busca reparar la ausencia del Estado.

La demora en la reglamentación de la ley de cupo trans, para Vásquez Haro, tiene que ver con una cuestión de decisión política. “Sabemos también que está vinculado con cómo se nos piensa a nosotras, a la comunidad trans. No nos olvidemos que el intendente de La Plata, Julio Garro, en época de campaña dijo que jamás nos daría trabajo a nosotras porque sería como avalar la delincuencia. Y acá prácticamente está criminalizando nuestras identidades. También hay una cuestión profundamente ideológica de lo que creen de la comunidad trans y también de los sectores populares”, declaró la presidenta de Otrans.

La comunidad trans vive en una extrema vulnerabilidad y ha sido «relegada a la prostitución, que no es un trabajo, sino el resultado de los Estados, el mercado y un cierto sector de la sociedad civil que ha acompañado ese lugar de la exclusión», declaró Vásquez Haro. La preocupación por que se pase el plazo y no se reglamente la ley siempre está, pero “obviamente nosotras sabemos también que lo que hemos logrado ha sido en parte gracias a las organizaciones de la sociedad civil, sabemos muy bien que los derechos se conquistan desde ese lugar. Nosotras vamos a seguir reclamando, presentando informes que demuestran el estado de vulnerabilidad en el que vive la comunidad, haciendo festivales y marchando”, finalizó la titular de Otrans.

25/01/17

Nov 29, 2016 | inicio

Cuando el agua cae con mayor intensidad sobre Plaza de Mayo, Tía Marilú le retruca a la tormenta con No me arrepiento de este amor. «¡Arriba las lesbianas, trans, gays, queers, intersexuales, todos, todas y todes!», arenga sobre el primer compás melódico en la previa de la XXV Marcha del Orgullo, desde el escenario que da la espalda a la Casa Rosada. Es sábado 26 y en el centro de la plaza, la figura de una trans crucificada evoca el corazón de la marcha de este año: «Basta de violencia institucional y asesinatos contra las personas trans. ¡Ley antidiscriminatoria ya!». En lo alto de la cruz, un cartel rememora los nombres de Nadia Echazú, Lohana Berkins, Diana Sacayán, Vanesa Ledesma y Rafaele Onorio. En lugar de espinas, la corona de la Jesús trans tiene flores blancas y rojas; el maquillaje desvanecido por la lluvia se le desliza por la cara y la remera empapada, pegada al cuerpo, reza el lema “NiUnaMenos”.

Mientras las carrozas esperan el inicio de la marcha estacionadas en el perímetro de la plaza, sobre el escenario Mariana Spagnuolo, de la Federación Argentina LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), dispara las consignas: ley antidiscriminatoria ya; cupo laboral trans en todo el país; basta de violencia machista y patriarcal; ley por el derecho al aborto; separación de la Iglesia y del Estado; basta de subsidios a la Iglesia católica; basta de racismo, xenofobia y sexismo; por un ámbito deportivo sin discriminación ni violencia; legalización del autocultivo y consumo de marihuana; basta de persecución política a los luchadores y luchadoras y libertad a Milagro Sala. Los aplausos que se amontonan entre consigna y consigna toman especial vigor con el último reclamo.

«Si al patriarcado no lo para la lluvia, a nosotrxs tampoco»; «Nuestra lucha no obedece a la norma»; «Dejen circular libre al deseo»; «Macri queremos trabajar». El entramado de mensajes sobre carteles empañados, con las letras desteñidas por el agua, se condensan en la bandera que encabeza la marcha: “Amor Libre”. La columna avanza por Avenida de Mayo con paraguas multicolores después de pasar bajo un enorme arcoíris inflable que cruza de vereda a vereda. «Señor, Señora / no sea indiferente / se matan a travestis en la cara de la gente» es el canto que marca el ritmo del inicio de la marcha. Atrás, las carrozas llevan cada una su fiesta con flashes, luces de colores y música. Se baila bajo la lluvia, como en un videoclip de los ochenta, música electrónica, cumbia, glam rock, pop. Da igual. Reclamo y fiesta hoy son la misma cosa.

«Si al patriarcado no lo para la lluvia, a nosotrxs tampoco»; «Nuestra lucha no obedece a la norma»; «Dejen circular libre al deseo»; «Macri queremos trabajar». El entramado de mensajes sobre carteles empañados, con las letras desteñidas por el agua, se condensan en la bandera que encabeza la marcha: “Amor Libre”. La columna avanza por Avenida de Mayo con paraguas multicolores después de pasar bajo un enorme arcoíris inflable que cruza de vereda a vereda. «Señor, Señora / no sea indiferente / se matan a travestis en la cara de la gente» es el canto que marca el ritmo del inicio de la marcha. Atrás, las carrozas llevan cada una su fiesta con flashes, luces de colores y música. Se baila bajo la lluvia, como en un videoclip de los ochenta, música electrónica, cumbia, glam rock, pop. Da igual. Reclamo y fiesta hoy son la misma cosa.

Los cuerpos desafían la calle. Disfrazados, maquillados, pintados y con brillos, semi desnudos, con o sin implantes, musculosos y tatuados, con piercings, besándose, todos mojados y bailando. En la trama cuadriculada y gris de la ciudad, los cuerpos son subversivos en sí mismos. Por la forma en la que avanzan no parece tanto una marcha, sino una expresión en movimiento, tan diversa como coherente. Los baños químicos de la plaza se dividen en dos con los usuales dibujos de hombre y mujer. Quedaron desbordados.

Unos metros detrás del frente de la columna, un colectivo se destaca por su rosa punzante. «Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA)», los presenta la bandera horizontal que sostienen entre varias. Detrás, su propia carroza contribuye a la fiesta con otro tema de Gilda: Corazón valiente. Nadir Fernanda Cardozo se presenta como Promotora de Salud y Derechos Humanos de la agrupación. Su remera fucsia recuerda con una foto a María Pía Burdacco. «Si bien la Ley de Identidad de Género vino a solucionarnos un problema, realmente solucionó solo el 30 por ciento de nuestra problemática. Seguimos exigiendo políticas de educación, salud, vivienda, trabajo, nos falta un montón», asegura Nadir en diálogo con ANCCOM. La activista trans abandona el clima festivo por un momento para la breve entrevista: «Para nosotras la palabra ´travesti´ significa hombre disfrazado de mujer. En los años ochenta y noventa usaron esa palabra de forma peyorativa para meternos presas, y hubo cientos de compañeras asesinadas. Nosotras no podemos empoderarnos con esa palabra sino con la palabra ´trans´. «Vemos que hay un recrudecimiento de la violencia hacia las trans, pero no solamente en Argentina, sino en toda América Latina», advierte con angustia. «Con este gobierno las cosas se han complicado, una cosa es tener gobiernos afines a las políticas populares. Con una gestión como la de Macri tenemos más limitaciones para que nos escuchen. Pero en la lucha se vuelve a tomar más fuerza», continúa, y agrega: «Más allá de nuestra organización, se hace difícil porque la diversidad sigue creciendo, es más amplia, y al haber habido un período de libertad fueron mayores las expresiones».

Fuertes ráfagas reemplazan a la lluvia cuando la marcha avanza cruzando la calle Suipacha. En cada esquina se suman agrupaciones de género y organizaciones políticas que relegan momentáneamente sus tonos usuales para adoptar los siete colores del arcoíris. «Se va a acabar / se va a acabar / esa costumbre de matar», cantan ahora. Con Its my life de Bon Jovi y una imagen de Carlos Jáuregui, la carroza de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) se encolumna detrás de la cabeza de la marcha. Entre los escoltas que bailan en la calle se encuentra una versión del Freddy Mercury del video Want to break free, con un top rosa y pollera de cuero. Lo acompañan un grupo de monjas trans y un diablo pintado de cuerpo entero, cuya pintura parece indeleble. Por el balcón de la caravana asoman los osos, con casco de obra, sacudiendo las panzas y atados con cinta de «peligro». Por momentos, las luces que disparan los flashes se confunden con los rayos de la tormenta.

Fuertes ráfagas reemplazan a la lluvia cuando la marcha avanza cruzando la calle Suipacha. En cada esquina se suman agrupaciones de género y organizaciones políticas que relegan momentáneamente sus tonos usuales para adoptar los siete colores del arcoíris. «Se va a acabar / se va a acabar / esa costumbre de matar», cantan ahora. Con Its my life de Bon Jovi y una imagen de Carlos Jáuregui, la carroza de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) se encolumna detrás de la cabeza de la marcha. Entre los escoltas que bailan en la calle se encuentra una versión del Freddy Mercury del video Want to break free, con un top rosa y pollera de cuero. Lo acompañan un grupo de monjas trans y un diablo pintado de cuerpo entero, cuya pintura parece indeleble. Por el balcón de la caravana asoman los osos, con casco de obra, sacudiendo las panzas y atados con cinta de «peligro». Por momentos, las luces que disparan los flashes se confunden con los rayos de la tormenta.

Una vez que pasa la carroza de la CHA, otro canto se hace nítido: «Diversidad de los trabajadores / y al que no le gusta / se jode, se jode». Son un grupo de CTERA, todos de guardapolvo blanco, con la bandera de la integración y el retrato de Milagro Sala colgado del cuello. «Este año bajo la lluvia, marchamos con nuestros guardapolvos para decir que CTERA tiene la mirada puesta en la diversidad sexual, en la igualdad de derechos», los presenta Estefanía Aguirre, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Confederación de Trabajadores de la Educación. «Nos encontramos en pie de lucha por Milagro. Se dan muchas situaciones con ella: es mujer, es originaria, tiene una gran capacidad de organizar al pueblo jujeño, y el patriarcado no se lo perdona. Todo lo que nosotros hablamos de género y de diversidad nos tiene que poner la mira en la libertad de Milagro Sala», denuncia mientras sostiene, firme, el cartel con la cara de de la dirigente de la Tupac Amaru detenida por razones políticas. Casi no termina de hablar cuando su compañera Silvana Franco, del Área de Diversidad de Conadu, la interrumpe: «Lamentamos tener que recordar una consigna muy vieja: una navidad sin presos políticos. Una consigna de los 60 que vuelve este año. Hay seis presos además de Milagro. De los cuatro que soltaron solo una es mujer, o sea que hay un ensañamiento particular por ser mujeres».

Cerca de las 19 la columna desemboca en la Plaza del Congreso. El cielo no se despejó, pero las nubes se mimetizan con la marcha al tornarse de un naranja liviano que de a poco va mutando a rosa, hasta caer atrás de la cúpula del Congreso en un violáceo brillante. Sobre alguna carroza suena How deep is your love; en la siguiente cantan a gritos A quién le importa. Antes del cierre, la secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, dialoga con ANCCOM. «La marcha expresa claramente ‘Basta de violencia institucional y asesinatos de personas trans’, porque nos preocupa el recrudecimiento de la violencia institucional en este último año, y reclamamos por la Ley Antidiscriminatoria por la que trabajamos durante todo este año y el oficialismo viene prometiendo que la va a poner en temario en Diputados, pero hace varias semanas que no lo logramos. Esperamos que esta marcha sirva como mensaje para que la ponga en el temario y se apruebe la semana que viene, que es la última sesión ordinaria», comenta la ex legisladora porteña del Frente para la Victoria, apurada porque la llaman a subir al escenario. Levanta la mano a modo de pausa y continúa: «Las organizaciones sociales propusieron incluir el reclamo por la libertad de Milagro Sala y estuvimos todos y todas de acuerdo en la comisión organizadora. Nos parece que es un tema ineludible en cualquier movilización o manifestación de Derechos Humanos, no puede faltar el reclamo por su libertad que lo ha expresado hasta la ONU que siempre es bastante imparcial en todos los temas. La violación de Derechos Humanos de la detención de Milagro y mucha gente de la Tupac tiene mucho de misógino y machista. No toleran que sea mujer, kolla y luchadora».

«La igualdad por la que luchaban en el bar Stonewall de Nueva York, en el que se forjó aquella primera Marcha del Orgullo en el mundo. La igualdad por la que aquí lucharon compañeros y compañeras desde hace tantos años. La igualdad real por la que luchamos hoy, con muchas más herramientas, pero con el mismo dolor que nos genera la falta de justicia y acceso a todos los derechos para todas las personas LGBTIQ de nuestro país y del mundo».

El documento leído al cierre de la marcha deja claro -como si fuera necesario- que la Marcha del Orgullo es política desde que se gestó a fines de la década del 70. La particularidad de este año pasa por aglutinar la fuerza de las decenas de miles que se movilizaron hacia los reclamos más urgentes: «¡Basta de violencia institucional y asesinatos de personas trans!», se repitió, una vez más, con indignación, frente al Congreso. «No queremos ni una muerte más. La violencia institucional y social ha generado ya varios asesinatos a personas trans este año en nuestro país. El promedio de vida de travestis, transexuales y transgéneros en la región sigue siendo de unos cuarenta años. En sociedades democráticas, no podemos seguir tolerando estos datos que dan cuenta de una realidad tan injusta y violenta. ¡Esto se tiene que terminar! ¡Y se termina con políticas públicas concretas, acciones afirmativas para el colectivo trans y con la aprobación de la Ley Antidiscriminatoria ya!».

«Los derechos civiles e individuales pueden conquistarse solo en el marco de un país que respeta los derechos humanos», continúa el documento. «Ningún país avanza en el reconocimiento de derechos, si encarcela y hostiga a los y las que luchan. ¡Basta de persecución política a los luchadores y luchadoras! ¡Libertad a los 12 choferes en Salta detenidos por un conflicto gremial! ¡Libertad a Milagro Sala!».

Actualizado 29/11/2016

«Si al patriarcado no lo para la lluvia, a nosotrxs tampoco»; «Nuestra lucha no obedece a la norma»; «Dejen circular libre al deseo»; «Macri queremos trabajar». El entramado de mensajes sobre carteles empañados, con las letras desteñidas por el agua, se condensan en la bandera que encabeza la marcha: “Amor Libre”. La columna avanza por Avenida de Mayo con paraguas multicolores después de pasar bajo un enorme arcoíris inflable que cruza de vereda a vereda. «Señor, Señora / no sea indiferente / se matan a travestis en la cara de la gente» es el canto que marca el ritmo del inicio de la marcha. Atrás, las carrozas llevan cada una su fiesta con flashes, luces de colores y música. Se baila bajo la lluvia, como en un videoclip de los ochenta, música electrónica, cumbia, glam rock, pop. Da igual. Reclamo y fiesta hoy son la misma cosa.

«Si al patriarcado no lo para la lluvia, a nosotrxs tampoco»; «Nuestra lucha no obedece a la norma»; «Dejen circular libre al deseo»; «Macri queremos trabajar». El entramado de mensajes sobre carteles empañados, con las letras desteñidas por el agua, se condensan en la bandera que encabeza la marcha: “Amor Libre”. La columna avanza por Avenida de Mayo con paraguas multicolores después de pasar bajo un enorme arcoíris inflable que cruza de vereda a vereda. «Señor, Señora / no sea indiferente / se matan a travestis en la cara de la gente» es el canto que marca el ritmo del inicio de la marcha. Atrás, las carrozas llevan cada una su fiesta con flashes, luces de colores y música. Se baila bajo la lluvia, como en un videoclip de los ochenta, música electrónica, cumbia, glam rock, pop. Da igual. Reclamo y fiesta hoy son la misma cosa. Fuertes ráfagas reemplazan a la lluvia cuando la marcha avanza cruzando la calle Suipacha. En cada esquina se suman agrupaciones de género y organizaciones políticas que relegan momentáneamente sus tonos usuales para adoptar los siete colores del arcoíris. «Se va a acabar / se va a acabar / esa costumbre de matar», cantan ahora. Con Its my life de Bon Jovi y una imagen de Carlos Jáuregui, la carroza de la Comunidad Homosexual Argentina (

Fuertes ráfagas reemplazan a la lluvia cuando la marcha avanza cruzando la calle Suipacha. En cada esquina se suman agrupaciones de género y organizaciones políticas que relegan momentáneamente sus tonos usuales para adoptar los siete colores del arcoíris. «Se va a acabar / se va a acabar / esa costumbre de matar», cantan ahora. Con Its my life de Bon Jovi y una imagen de Carlos Jáuregui, la carroza de la Comunidad Homosexual Argentina (