Dic 11, 2019 | Novedades, Trabajo

José Díaz es un venezolano que llegó a Argentina el 11 de marzo de 2018 con su esposa y su hija. José, como todo migrante, tiene la fecha de su partida marcada como la fecha de su nacimiento. Durante la entrevista la va a repetir varias veces porque migrar es como volver a nacer. “La principal razón para salir de Venezuela fue la situación política y económica que vive el país. Con mi familia estábamos buscando nuevos destinos, pero el deterioro nos obligó a adelantar esa salida”, comenta el ingeniero de 37 años.

José, su esposa y su hija son parte de los 60.687 venezolanos que pidieron residencia temporaria en Argentina en 2018. El número duplica a los 27.075 ciudadanos de ese país que se radicaron en 2017. La crisis venezolana ha expulsado a más de cuatro millones de ciudadanos, según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y 103.767 arribaron a Argentina entre 2015 y diciembre del año pasado. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) confirmó que en enero de 2019 entraron 9.800 inmigrantes de esa nacionalidad.

“Hace tres, cuatro, cinco años llegaban con mayor poder adquisitivo, no quiere decir que llegaban a montar un negocio, sino para vivir estable un ‘tiempito’ mientras conseguían trabajo”, ilustra Yrina Morgado, una contadora especialista en el reclutamiento de profesionales calificados que arribó al país hace tres años y que ayuda a sus compatriotas (y personas de otras nacionalidades) a encontrar trabajo en Argentina.

Según un informe de la consultora Adecco, publicado el 15 de julio, el 63,17 por ciento de los inmigrantes venezolanos no ha conseguido trabajo estable o trabaja en negro. “Cuando llegue a Argentina, aquel 11 de marzo, empecé a buscar trabajo inmediatamente. Conseguí en la empresa Winland, pero no me contrataron como ingeniero sino como oficial electricista. El trabajo era netamente en negro: pago al día y no me reconocían seguro, obra social, ni indemnización”, cuenta José, ingeniero electricista de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui.

Oliver es Comunicador Social, trabajaba en Venezuela haciendo “edición y animación digital para un estudio de diseño” y es parte de la oleada de venezolanos que llegó en 2013. Ese año solamente radicaron su residencia 1.294 ciudadanos de ese país. “Un contacto trabajaba en un restaurante en Retiro. Ahí pude empezar como cadete a píe. Era completamente en negro, era un trabajo precario, pero la verdad no podría a aspirar a algo mejor porque no tenía DNI”, comenta Oliver sobre el primer trabajo que tuvo en Buenos Aires.

Para los venezolanos es relativamente fácil conseguir un primer empleo. De acuerdo con Adecco, el 35 por ciento lo obtiene en los primeros 90 días y un 30 por ciento demora de 3 a 6 meses. “Consiguen trabajo en kioskos, en call center, en servicios de limpieza, como niñeros o como acompañantes terapéuticos”, afirma Yrina. Lo difícil es conseguir un trabajo estable y relacionado con su profesión porque solamente el 4,49 por ciento lo logra a pesar de que 7 de cada 10 venezolanos, en edad de trabajar, son profesionales o técnicos.

“Apenas en septiembre de 2019 empecé a trabajar oficialmente en un área relacionada con mi carrera, luego de casi siete años en Argentina”, completa Oliver que actualmente está empleado en el área de marketing de una bodega mendocina. Por su parte José está trabajando para la firma Drei Servicios Eléctricos: “En este momento me estoy desempeñando como jefe de obra en la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de La Rioja. Empecé en Drei en febrero, casi un año después que llegue a Argentina”.

La situación de los extranjeros no difiere de los locales, porque siguiendo a Adecco solamente el 20 por ciento de los argentinos que tienen trabajo se desempeñan en un empleo relacionado con su profesión mientras que el otro 80 por ciento realiza otras tareas.

A pesar de que ACNUR tiene a Venezuela entre las 12 situaciones de emergencia migratoria, el gobierno macrista no tenía una política pública para insertar a los extranjeros. Existen organizaciones como la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina (ASOMEVENAR) que agrupan a los extranjeros por profesión y han conseguido mejorar las condiciones laborales de sus compatriotas.

Fabián también es Ingeniero y consiguió su primer empleo en un supermercado. “Inicié trabajando para una franquicia de Supermercado Día, en donde el trato era fuerte y complejo porque estábamos sub-pagados: por las 8 horas de trabajo extenuante como repositor, te pagaban entre 8 y 10 mil pesos dependiendo lo que las dos dueñas de la tienda considerarán”, afirma.

“Ellas te comentaban de ponerte en blanco luego del mes de prueba, pero yo estuve trabajando ahí alrededor de cuatro meses, y en ningún momento hubo intención de hacerlo. Los horarios no eran estables, nunca se respetaron normas como el pago doble en feriado y los aguinaldos que me correspondían en el mes de diciembre (2018) tampoco me los pagaron. No teníamos posibilidades de reclamar, denunciar o tomar alguna acción legal en contra porque nos amenazaban que tenían contactos y sabían cómo era la movida laboral”, completa el entrevistado que prefirió resguardar su nombre por seguridad.

Las fuentes concuerdan en la positiva recepción de los locales y niegan que sean celosos por su llegada al país. “En Argentina hay un muy buen nivel profesional. Acá son poco celosos en ese tema”, comenta Oliver. “El venezolano siente apoyo, se siente valorado, sabe que hay oportunidades”, afirma Yrina. Pero lo cierto es que algunos empleadores se aprovechan de las condiciones de necesidad con la que llegan algunos inmigrantes.

Fabián continua: “Contrataban solo venezolanos porque sabemos las situaciones que estamos viviendo en Latinoamérica. La forma de tratar al resto de los trabajadores era bien fuerte, a mí nunca me agredieron, nunca me dijeron nada, pero a mis otros compañeros sí. Ellas intentaban que los encargados maltrataran al resto de los empleados. Esa es la realidad a la que se enfrentan los venezolanos”.

No existe ningún tipo de registro o estadística relacionada con las denuncias laborales que interponen los inmigrantes, pero ninguno de los entrevistados afirmó haber iniciado acciones en contra de sus empleadores a pesar de los atropellos y las precarias condiciones en las que estuvieron trabajando.

Yrina también ofrece asesoría legal en temas laborales y contextualiza esta realidad: “Al venezolano no le gusta demandar, no está en nuestra cultura, pero vienen y me dicen: ‘Mira, me echaron después de uno o dos años trabajando y no me tocó nada, no me dieron nada’, y resulta que acá hay una ley de trabajo. Al trabajo en negro también se le calcula la liquidación y le deben pagar lo que por ley le corresponde”.

Sep 24, 2019 | Novedades, Trabajo

Eran las 6 de la mañana. Los empleados que iban llegando de a poco a la puerta de la empresa gráfica R.R.Donnelley, en el km.36,7 de la Panamericana, Garín, leían con estupor el comunicado de la empresa, escrito sobre una hoja pegada con cinta en el portón de entrada:

“Escobar, Agosto 11, 2014

Estimado colaborador:

Lamentamos profundamente tener que comunicarle que, afrontados a una crisis insuperable y habiendo considerado todas las alternativas viables, estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad en el país.

Esperamos pueda usted entender esta situación no deseada por nosotros, pero desgraciadamente inevitable. Deploramos las dificultades que esta decisión le causará.

Para mayor información respecto a esta situación, puede llamar al siguiente teléfono: 0800-345-1442.

Atentamente,

R.R. Donnelley Argentina, S.A.”

Ni siquiera habían dejado firma o sello oficiales para anunciarles a sus 400 trabajadores que quedarían en la calle. Sólo aquel 0800 al que nadie llamó.

Se cumplen cinco años de aquel momento, pero la historia de la Cooperativa Madygraf no comenzó esa mañana ni al día siguiente, cuando los trabajadores decidieron tomar la fábrica y ponerla en producción por ellos mismos. Se remonta muchos años atrás y carga con millares de momentos de resistencia y lucha. Tires y aflojes, idas y venidas.

La imprenta creó una jugoteca para los hijos de los trabajadores.

Historias en el pasillo

María de los Ángeles Plett invita a ANCCOM a hacer una recorrida por la fábrica. Es lo que hacen los y las trabajadoras siempre que alguien visita Madygraf por primera vez. “Éste es un lugar que está abierto a la comunidad. Acá puede venir cualquier vecino o vecina a decir ‘quiero hacer una recorrida’ y alguien va a cubrir eso”, cuenta. No se trata, sin embargo, de dar simplemente una vuelta por las instalaciones. “Nuestra apertura es política. Es para que vean que hay un ejemplo distinto, que se puede pelear y resistir”.

El ingreso es a través de un pasillo cuyo final se pierde en la distancia. A los costados se abren puertas y ventanas que dan acceso a todos los sectores de la imprenta: Pre-prensa, Prensa, Encuadernación, Despacho y un gran número de otros lugares más pequeños. La disposición del espacio no es azarosa, como quizás podría pensarse. “Antes había una división muy importante entre los compañeros. Prensa se enfrentaba con encuadernación, por ejemplo. Eso estaba fomentado desde la patronal, como política para que los trabajadores no se unan. Bueno, es lo que pasa en todas las fábricas: si sos contratado cobrás menos. Lo mismo si sos tercerizado o mujer”, explica María de los Ángeles. Desde el comienzo había pocas mujeres en Donnelley, recluidas en Calidad y Administración. Lentamente fueron desplazadas, quedando sólo unas pocas en éste último sector. Se trataba de una fábrica eminentemente masculina. “Se había generado un clima muy machista, muy de enfrentamiento. Era una cuestión de ego, de puestos de trabajo. ‘Yo soy maquinista y tengo más autoridad que el que pone pliegos’, ponele. O un tema de ‘no me gusta tu cara’ directamente. ¿Vieron que los varones son así?” dice riéndose. “La fábrica es un mundo aparte. Te tenés que ver 8, 12 o 16 horas con todos. Es difícil. Pero todo este clima -enfatiza- también lo generaba la misma patronal”.

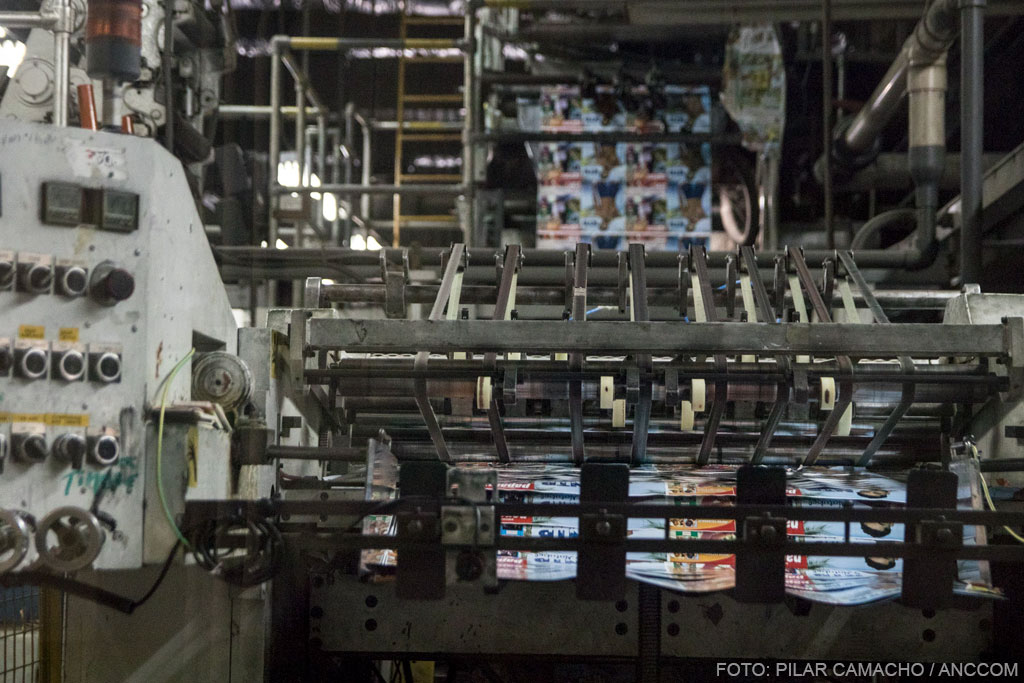

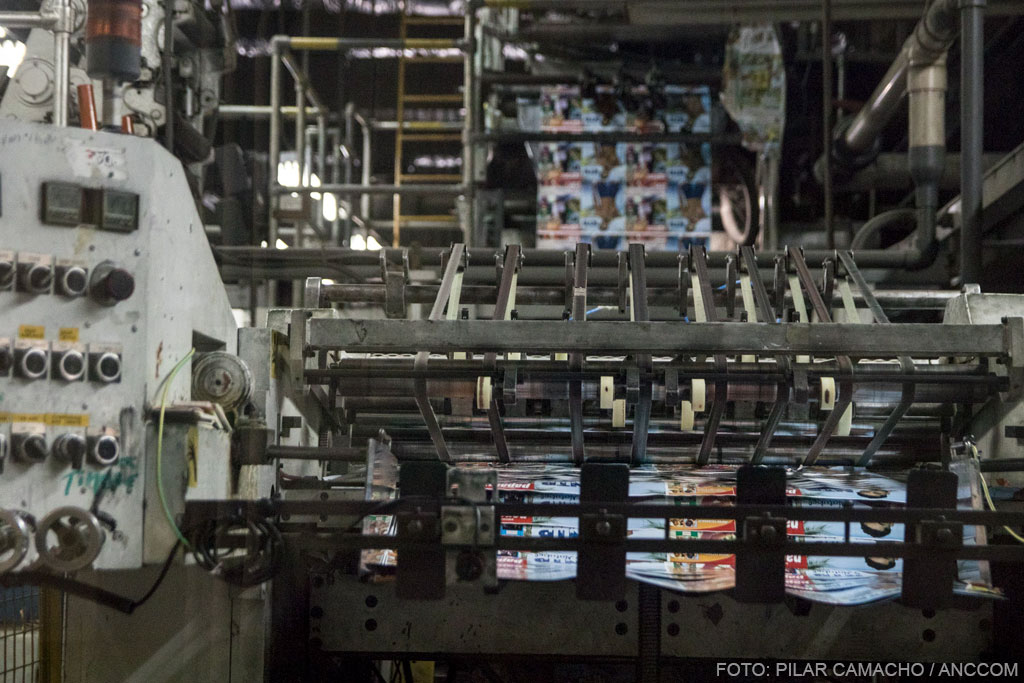

Asoma el sector de Encuadernación y María de los Ángeles invita a pasar. Describe con soltura todo el proceso de trabajo y, apuntando con el índice bien alto hacia las máquinas, dibuja en el aire el recorrido que hacen las revistas hasta tomar su forma final. Es frecuente que en Madygraf una trabajadora conozca el funcionamiento entero de la fábrica. “Lo que hacemos es fomentar los puestos rotativos. Queremos que todos roten sus tareas, que los compañeros conozcan el proceso de producción. Es importante que ellos sepan de la A a la Z, lo que no te cuenta la empresa”, comenta. Y agrega: “Aparte, queremos evitar la burocratización. Por ejemplo, la directiva se cambia una vez al año. Y el que sale de la dirección va a la máquina. Volvés a tu puesto de trabajo. Todo esto discutido con los compañeros y votado en asamblea”.

«Queremos que todos roten sus tareas, que todos conozcan el proceso de producción», dice María de los Ángeles.

Cada paso permite conocer alguna situación, algún nombre, alguna historia. María de los Ángeles señala unos ductos. Se trata de un proceso subterráneo que, cuando sale una revista de la máquina, se lleva todo el sobrante de papel a través de un sistema de aire hacia otro lugar, en el exterior del edificio. “Cuando eso se trababa, porque entraba una revista o un alambre de los ganchos por ejemplo, lo que hacía la patronal era atarle una cuerda a un trabajador y meterlo ahí dentro para que lo destape con la mano. Fíjense el nivel de conciencia de todos, que permitían esas cosas. El compañero que lo hacía, que ya no está laburando acá, era `un palito`, lograba ingresar ahí. Entraba, empujaba todo y después lo sacaban. Y eso no es algo que está preparado para que entre la gente. Si se les quedaba el tipo ahí yo no sé cómo carajo iban a defender eso. Tuvo mucha suerte la patronal, haciendo ese tipo de cosas y que no le salieran mal”.

Esa no era una situación aislada, formaba parte de la dinámica que tenía la entonces Donnelley: jornadas de 12 horas y un régimen que implicaba trabajar incluso los sábados y domingos. “Los compañeros se internaban acá y las condiciones de laburo eran terribles. Hay algunos que tienen cinco hernias de disco. Tenían 30 años y estaban literalmente rotos. A eso se le sumaba todo el estrés laboral”, rememora María de los Ángeles.

Las marcas del tiempo quedan en los cuerpos y también en los lugares. Toda la cartelería, que indica sectores, oficinas, tableros de electricidad, tienen todavía estampado el logo de “R.R. Donnelley”. Los sillones y las mesas que llenan las oficinas de lo que fue la Gerencia General son los mismos en los que se sentaban los directivos de la compañía a planificar las medidas a ejecutar. Ahora son los trabajadores y trabajadoras quienes se reúnen allí a discutir el devenir de la cooperativa. En Madygraf, el pasado todavía se siente en el aire pero no con la forma de un trauma, sino como memoria y aprendizaje.

María de los Ángeles advierte: “Yo siempre en las recorridas le digo a la gente miren las paredes, porque las paredes de Madygraf hablan”. Tal cual: en uno de los muros se exponen, enmarcadas, las tapas de algunas revistas que imprimió la cooperativa. Y entre ellas, se encuentra una que se sale de lo común. “Este es nuestro cuaderno. Es una herramienta de trabajo, militancia y hermandad. Cuando vos lo abrís, tenés la historia de Madygraf. Lo llevamos a las escuelas en donde el Estado no llega y así tratamos de generar un lazo de solidaridad y acompañamiento con las docentes de la zona y de otros lugares también”, cuenta con orgullo.

También es una herramienta de lucha. En febrero de este año, los trabajadores de Madygraf protestaron frente al Congreso de la Nación a partir de un “cuadernazo”, o sea, la entrega gratuita en la vía pública de sus cuadernos, en reclamo por irregularidades durante una licitación pública en la que la fábrica recuperada había participado. La cooperativa había sido la mejor oferente y, sin embargo, no les otorgaron la licitación alegando que hubo problemas internos al Ministerio de Educación, que los sobres de Madygraf les habían llegado abiertos a las autoridades, y que, por lo tanto, deberían volver a llamar a licitación, beneficiando a las demás empresas que a partir de entonces sabrían cuál era la oferta preparada por Madygraf y así podrían ajustar las propias. Incluso hubo una represión aquel día, que terminó con un trabajador de Madygraf y un periodista de Página/12 detenidos. “No nos la dieron porque somos un ejemplo de resistencia, de decir que vos no tenés por qué resignarte si te echan de tu laburo. Madygraf es un ejemplo para la situación que se vive ahora, porque ataca profundamente la cuestión de la propiedad privada”, reflexiona María de los Ángeles.

Por la crisis y los cambios de hábitos a partir de las nuevas tecnologías, Madygraf bajó a un tercio su producción.

Casi al lado del cuaderno de Madygraf, está otra de las grandes conquistas de la cooperativa: la Juegoteca. No es ni más ni menos que la guardería en donde las trabajadoras pueden dejar a sus hijos e hijas durante el horario de trabajo. Allí están con docentes, trabajadoras sociales y practicantes de distintas universidades, divirtiéndose con juegos indescifrables, dando vueltas alrededor de las mesitas donde toman la merienda, corriendo de repente para desaparecer en algunos de los cuartos del fondo. Cuartos que pertenecieron -en las épocas de Donnelley- al sector de Recursos Humanos, donde se decidía la suerte de los 400 empleados que trabajaban en la empresa. “Nuestros hijos tienen juegos, cursos de Educación Sexual Integral…todo lo que no les da el Estado y la escuela, acá lo podemos aplicar. Y hay también una lucha propia por la Juegoteca. Esto lo conquistó la Comisión de Mujeres de Madygraf, que se la peleó en una asamblea a los compañeros. Y cuando salimos a reclamar, lo hacemos tanto por los subsidios para la fábrica, para las máquinas, para todo eso, pero también para la Juegoteca”, explica María de los Ángeles mientras saluda a las niñas que se cruzan.

Imágenes del pasado y realidades vivas del presente, todo se mezcla en el largo pasillo de Madygraf. María de los Ángeles no da dos pasos sin saludar a algún compañero que se dirige a una reunión, que tiene algún trabajo pendiente o que, simplemente, está llegando. “Todo esto se empezó a organizar desde el saludo. Se trataba de unificar desde ese lugar. Después se fue convirtiendo en un proceso mucho más profundo”, dice e invita a pasar a una de las oficinas del primer piso.

A ambos lados del portón

María de los Ángeles Plett trabajó desde muy joven en distintas fábricas de la Zona Norte del Conurbano bonaerense. Las rebeliones populares del 19 y 20 de diciembre de 2001 la encontraron con 23 años y como único sostén económico de su familia. “Yo estaba muy mal porque no entendía qué pasaba. Literalmente, no lo entendía. Mi mamá lloraba en el sillón diciendo ‘¿qué pasa?¿qué pasa?’. Hubo saqueos en el barrio y en todos lados. Hubo muertos y los mostraba la televisión”, recuerda. Por entonces, trabajaba en Pepsico. Allí conoció a Leonardo Norniella, miembro de la Comisión Interna de la fábrica y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). “Él me preguntó ‘¿Y?¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a tu casa o vas a luchar?’ y yo le respondí que sí, que iba a luchar”. Así empezó a militar en el PTS. Su situación económica y personal -por diversos problemas familiares- la habían llevado a tomar conciencia sobre cómo funcionaba el mundo a su alrededor. Para colmo, al año siguiente la despidieron de Pepsico.“Ese fue un momento bisagra en mi vida. Me dije que este mundo no es el que yo quiero. Ni para mí ni para nadie. Empecé a entender que estaba en una sociedad de clases, donde unos pocos tienen todo y la mayoría no tiene nada”. Con el correr de los años transitó por diferentes trabajos precarios dentro de la industria alimenticia y autopartista. “Toda la generación del 2001 ha pasado por esto. Laburé siempre de forma contratada: cinco o seis meses. Donde pegaba un laburo, me metía. Mi único trabajo efectivo fue en Tyco Electronics, donde trabajé durante cinco años”, rememora. Hoy es una de las referentes en la lucha de Madygraf.

María de los Ángeles Plett.

El camino hasta aquí fue largo y se enlaza con decenas de otros nombres e historias. Comienza, según el relato de María de los Ángeles, con Eduardo Ayala. Por el año 2003, era delegado de La Verde, o sea, de la Federación Gráfica Bonaerense, sindicato del sector. Eduardo había entrado también a trabajar en la Universidad Nacional de Luján y allí conoció a un grupo de estudiantes militantes del PTS. Hablaban de política en general y, con el paso del tiempo, sobre su trabajo en Donnelley. Discutieron, finalmente, sobre la necesidad de organizar a los empleados de la fábrica frente a las duras condiciones de trabajo que les imponía la patronal. “Lo primero que hicieron fue recuperar la Comisión Interna. Eduardo había hablado con algunos de sus compañeros con quienes tenía cierta afinidad. Se presentaron bajo una lista, que al final resultó la más votada. Ese fue el primer ladrillo, la base de la organización”, relata. A partir de entonces, la Comisión Interna comenzó a reclamar por el pase a planta permanente de los contratados y tercerizados, se manifestó en contra de los despidos y exigió mejoras en las condiciones de trabajo.

Mientras se desarrollaba esta experiencia, del portón de entrada para afuera también sucedían cosas. “Yo soy la fundadora de la Comisión de Mujeres de Madygraf”, declara María de los Ángeles. “Esta es una experiencia que arrancamos con otra compañera que actualmente no está acá. Empezó en Kraft, en 2009, cuando fue lo de la gripe porcina. Los compañeros tomaron la empresa porque había casos en la guardería y en planta, y a la patronal no le importaba. Eso llevó a que se organizaran y plantearan la situación. Igual, no era solamente la gripe, eso fue lo que terminó de desbordar el vaso. También estaba el reclamo por las condiciones laborales, el pase a planta de los contratados y tercerizados y la cuestión de las mujeres, o sea, la igualdad salarial. Allí se logró armar una Comisión de Mujeres que duró lo que duró el conflicto y después se disolvió. No se logró armar un núcleo duro, digamos”.

Este puntapié impulsó a María de los Ángeles para conformar una Comisión de Mujeres en Donnelley. Sin embargo, allí prácticamente no había empleadas mujeres. La misma María de los Ángeles no trabajaba en la empresa. ¿Quiénes la conformarían, entonces? “Las esposas de los trabajadores”, responde. Al lunes siguiente hubo 19 despidos. La Comisión Interna intervino y organizó un festival en la puerta, convocando a las familias. “Empezamos a invitar a todas las mujeres. ‘Compañera, venite, sumate, nos vamos a organizar desde afuera, vamos a luchar junto a nuestros compañeros, defendamos nuestra familia’. Hoy nos reímos cuando lo contamos, pero en aquel momento íbamos por ahí con el cartelito y las mujeres te decían ‘después veo’ o ‘estoy con la nena’… Pero tres nos dijeron que sí y a la primera reunión vinieron cinco. Nos encontrábamos en la casa de alguna porque no teníamos un lugar físico. Entonces terminamos siendo las mujeres con todos nuestros pibes dando vueltas alrededor, discutiendo cómo organizarnos. Así arrancó la Comisión de Mujeres, allá por 2011”, resume.

La primera tarea de la naciente comisión fue armar un comunicado sobre la situación que en ese momento vivían los empleados de Donnelley y llevarlo al Congreso de la Nación. Lo esencial era mostrarle a la patronal que, mientras los trabajadores luchaban dentro de la fábrica, puertas afuera también tenían una organización de peso que los respaldaba: nada más ni nada menos que sus familias. Finalmente, dieron marcha atrás con los despidos, pero la tensión seguiría creciendo.

En 2013, la organización de los trabajadores y las mujeres en Donnelley ya era considerable. Es entonces cuando la directiva empezó a plantear que la empresa se encontraba en crisis, en una “situación complicada”. Desde el Ministerio de Trabajo le concedieron el Repro (Programa de Recuperación Productiva), un subsidio mediante el cual el Estado cubre una parte del pago de los salarios. “¿Cómo puede ser? Imprimían Paparazzi, Gente, Billiken… ¡tantos títulos! Si las revistas salen igual, ¿cómo puede ser?”, remarca María de los Ángeles retratando el desconcierto que tenían. Los trabajadores descubrieron, con el correr de los días, que en realidad la patronal desviaba la producción. En otras palabras: hacía que las revistas se imprimiesen en otros talleres. “Lo que hicimos fue ir a esas fábricas y hablar con la Comisión Interna para decirles ‘mirá, la patronal nos está cagando. Ustedes laburen, pero nosotros no vamos a dejar salir las revistas, vamos a bloquear los portones’. Convocamos a toda la solidaridad que habíamos ido juntando en este tiempo: empleados de otras fábricas, estudiantes y nosotras, las mujeres. Estuvo bueno porque no fue algo hostil con los trabajadores, es más, les pedíamos que nos acompañen de alguna manera. Hubo muchas comisiones internas que incluso decidieron dejar de imprimir esas revistas”.

Paralelamente, la Comisión Interna de Donnelley se movilizó al Ministerio de Trabajo para reclamar que se levante el Repro. “Llevamos las pruebas que habíamos conseguido, demostrando que la crisis no era verdad, y les pedimos que se lo saquen. Era raro, porque los tipos del Ministerio nos preguntaban ¿pero ustedes qué quieren entonces? O sea, la gente va a pedir que les otorguen el Repro, no que lo saquen”. Desde el Ministerio levantaron el Repro, pero la empresa siguió insistiendo con el supuesto estado de crisis y con la necesidad de despedir personal. “’Averiguamos dónde vivía el gerente”, cuenta riéndose y sigue: “Vivía en un country… a todo trapo. Agarramos a nuestros hijos, los subimos al micro y fuimos. Hay un video de aquel día, en el que los chicos le cantaban “Vergara, Vergara, poné la cara” [n.de r. :Claudio Vergara era el nombre del entonces gerente]”.

Las rispideces iban empeorando entre unos trabajadores cada vez más organizados y una patronal que no encontraba forma de disciplinar la fábrica. Para mediados de 2014, Donnelley presentó un recurso preventivo de crisis: 123 despidos y una reducción del 40% en el salario. “Las últimas asambleas ya eran en el portón de entrada, con las mujeres afuera y ellos adentro. Nos dividía el portón cerrado”, recuerda. “Nos odiaban. La patronal prefería discutir con cualquiera, menos con las mujeres”. Todos sabían que el lunes se aplicaría el recorte. Durante el fin de semana, los trabajadores y las mujeres se organizaron para recorrer la zona, ya sea en auto, en bicicleta o caminando, haciendo guardia, y así poder evitar que la empresa vaciara la fábrica. Pero nadie se imaginó aquel cartel pegado en la puerta de entrada en la mañana del 11 de agosto.

Estrategias de autogestión

“Cerró la empresa, se fue. ¿Y qué pasó con los clientes? Porque había producción pendiente. La Editorial Atlántida tenía su papel para imprimir en uno de los depósitos. Cuando se enteraron, vinieron para llevárselo. Nosotros les dijimos que no. ‘¿Vos querés sacar las revistas? Bueno, dejá el papel. Las terminamos nosotros’. Claro, si le dábamos el papel a Atlántida nos quedábamos sin clientes”, recuerda María de los Ángeles.

Pedirles las llaves a los guardias y abrir el portón aquel 12 de agosto fue el primer paso. Pero después hay que seguir caminando. Ése es el verdadero desafío: continuar, sabiendo que nada termina. Hay una serie de videos bautizados por la Comisión de Prensa y Difusión como “Notigraf”, en uno de los cuales se puede ver a la enfermera de la fábrica, Alcira Landeira, hablando de cómo bajó el estrés laboral y lo beneficioso que era para evitar el ausentismo y accidentes. De todas formas, se presentaba el desafío de producir y organizar la fábrica por sus propios medios.

De los 400 empleados que tenía Donnelley, 200 se fueron tras el cierre. En un momento se presentó la tarea de imprimir la revista Billiken, que además de las hojas impresas llevaba un producto embolsado: vasitos, platitos de plástico o algún juguete circunstancial. Esta publicación implicaba un trabajo que no podían cubrir los empleados presentes, menos aún después de la merma post-toma. ¿Quiénes se encargaron de realizarlo? Las esposas de los trabajadores junto a la Comisión de Mujeres. Más adelante se presentó otra publicación similar y se empezó a discutir si las mujeres deberían también formar parte de la cooperativa. Aunque hubo un sector que se opuso, la asamblea fue favorable al ingreso, pero con una condición: “Votaron que por tres meses no podamos hablar en las asambleas. Con todo el proceso de lucha que habíamos tenido, con todo lo que habíamos hecho… Mirá lo que es el machismo, ¿no? Nosotras participábamos con un nudo en la garganta, pero lo tuvimos que bancar. Después discutimos mucho tiempo sobre eso”, cuenta.

Entre las dificultades que afronta la cooperativa, el contexto socio-económico es insoslayable. Las publicaciones en papel están siendo desplazadas por los medios electrónicos, achicando considerablemente el mercado. Madygraf pasó a imprimer un tercio de lo que hacía. Además, el naufragio del proyecto neoliberal impacta a la industria por todos los frentes: “Actualmente las gráficas están paradas. El papel está dolarizado, así que no hay precios estables. Aparte, nos están matando con los tarifazos. Todo eso complica la situación de la fábrica y el pago de los salarios”, lamenta María de los Ángeles.

Por otra parte, también se suma el problema constante del desgaste de las máquinas. “La patronal no invertía en la fábrica y nosotros aún pagamos ese costo. Lo pagamos y lo resolvemos, porque esto nos ayuda a profundizar lazos políticos, de solidaridad y de hermandad con los estudiantes universitarios. Vienen estudiantes de la UTN a darnos una mano e incluso laburan en equipo con los compañeros de mantenimiento. Ellos mismos crearon piezas para las máquinas que, de otra forma, tendríamos que pedirlas a Alemania”, explica.

Las soluciones que encuentran los trabajadores de Madygraf son proyectos que se balancean entre lo económico, la subsistencia de la cooperativa, y lo político. En los terrenos de la empresa, hasta hace cinco años prácticamente abandonados, Madygraf levantó el Club Obrero: una serie de instalaciones de recreación abiertas para el uso de la comunidad. La cuota es de 300 pesos, un valor simbólico pero que aporta al sostén de la fábrica. “Si hay un montón de gente que labura en las empresas y no puede acceder a los recreos, entonces ¿por qué no levantar uno nosotros? Los tercerizados, por ejemplo, no tienen ese derecho. Además vienen de facultades, vienen vecinos… hay un clima de hermandad. Aprovechamos eso también para charlar y discutir con todos”, explica María de los Ángeles.

La otra gran propuesta de Madygraf son sus festivales. Si bien se busca un rédito a través de la entrada y el bufet, su objetivo es el de convertirlos en espacios de participación política. Por eso, además de las bandas que se solidarizan con la cooperativa, siempre son invitados los distintos grupos y organizaciones que se encuentran en lucha.

Este 7 de septiembre pasado, por ejemplo, Madygraf organizó un gran festival para celebrar sus cinco años de gestión obrera. Más de dos mil personas escucharon a The Primentes, Las Manos de Filippi, Cadena Perpetua y El viejo Márquez. Fueron invitados a participar y tomar el micrófono numerosas organizaciones sociales, ecologistas, estudiantiles, de lucha contra el gatillo fácil -como los familiares de los chicos asesinados por la policía en San Miguel del Monte-, cooperativas y referentes de varias luchas en curso, como el reclamo docente en Chubut.

“Cuando tomamos la fábrica, no lo hicimos para nosotros. La tomamos como un lugar para aportarle a la sociedad. Y, desde ese punto de vista, ganar la conciencia del barrio, de otros trabajadores, de los docentes”, sostiene.

Ese es quizás uno de los mensajes que se impone a la vista cuando se ingresa a Madygraf. Ésta no es una imprenta como las demás. “Nunca vas a encontrar una fábrica que se pare durante ocho horas para realizar una jornada de discusión”, comenta María de los Ángeles.

Ultima pregunta obligada. ¿Por qué “Madygraf”? “Cuando se toma la fábrica nos preguntamos sobre qué nombre ponerle. Había distintas ideas… ”Cooperativa Panamericana”, por ejemplo. Pero Julio, un compañero, planteó que debía llamarse Madygraf. ¿Por qué? Por Madeleine. Ella es la hija de uno de nuestros compañeros, que tuvo un accidente cuando tenía tres años y quedó muy grave. Le dieron una expectativa de vida de 10 años. Y hoy tiene 20. Nosotros consideramos que Mady es una luchadora. Y que nosotros también lo somos”, concluye emocionada hasta las lágrimas.

Sep 11, 2019 | Novedades, Trabajo

El último martes se incendió una parte de un motor correspondiente a un coche de la Línea E.

La Subsecretaría de Trabajo convocó a una audiencia para este jueves a los trabajadores del Subte y los metrodelegados suspendieron -en principio por 24 horas- el paro de todas las líneas que habían anunciado para el 12 de septiembre. No obstnte continúan con su reclamo por la falta de boleteros en las estaciones Correo Central y Catalinas. La medida se decidió en un plenario de los gremiales llevado a cabo el martes al mediodía.

“Se acaba de prender fuego un tren en la estación Jujuy -comenzó Pablo Bagnasco, delegado de tráfico de la Línea E- así que estamos con el servicio interrumpido”. La mañana en el ramal Retiro-Virreyes fue movida. O al contrario, no tuvo movimiento. Cerca de las 9 todas las formaciones se detuvieron por un incidente en uno de los coches. “En realidad, es una parte del motor, la resistencia. No hay peligro porque se apaga al instante. Lo que queda es el humo. Por suerte sucedió en la estación”, reflexionó el metrodelegado. Hace tres semanas lo mismo había ocurrido entre las estaciones Independencia y San José, en medio de un túnel que carece de cualquier tipo de evacuación o salida de emergencia.

La Línea E es, desde la inauguración de las estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro, la más larga de toda la red. Sin embargo, sólo posee para sus 11,9 kilómetros un total de 15 formaciones, de las cuales funcionan únicamente 11 o, a lo sumo, 12. “Por la extensión deberíamos tener 21. La Línea D es más corta y tiene 23 formaciones. Esto hace que, como mínimo, los trenes funcionen cada ocho minutos, en lugar de cada tres. Los pasajeros nos reclaman a nosotros, como si pudiéramos hacer algo”, declaró Bagnasco añadiendo que muchas veces reciben agresiones verbales por la ineficacia del servicio.

La Línea E es la más larga y tiene doce coches en funcionamiento. Debería tener 21, según los metrodelegados.

La flota está compuesta, en su mayoría, por coches General Electric que tienen entre 50 y 60 años de antigüedad y por otros Fiat, desechos de las líneas D y A. “Son trenes que terminaron su vida útil hace tiempo, según los fabricantes, por lo que las piezas se encuentran en estado de descomposición”, detalla un volante difundido por los trabajadores del Subte y el Premeto.

Aún así, no es ese el motivo principal de reclamo. En las estaciones Catalinas y Correo Central, inauguradas el pasado 3 de junio, no hay oficial permanente en las boleterías, lo que se contrapone con la normativa vigente. Un acta firmada en la Subsecretaría de Trabajo especifica que cada boletería que se habilita debe tener un mínimo de tres personas trabajando en ella. Pero en este caso no hay ninguna. Desde hace ya varios años el subte funciona con un sistema de molinetes para entrar y salir, pero eso no desmerece al personal de las boleterías que, entre otras cosas, carga la Tarjeta Sube de los pasajeros. Ahora, los trabajadores han sido cambiados por máquinas de carga automática y ven peligrar sus fuentes de trabajo. “Lo de las boleterías puede ser el inicio de una mecanización del servicio”, reflexiona Bagnasco.

El paro de cinco horas este jueves no es algo novedoso. El viernes pasado, por la tarde, también efectuaron una medida de fuerza durante cuatro horas. La semana anterior, dos horas a la mañana. El tiempo que dure la cancelación del servicio se irá incrementando conforme sigan fallando las audiencias con la empresa. “Todavía no creo que sea de todo el día, pero vamos por ese camino”, terminó Bagnasco.

Los metrodelegados exigen que se declare en emergencia a la Línea E.

Por otro lado, los reclamos incluyen también en un segundo eje las condiciones laborales y de salubridad. Está confirmado que cinco trabajadores de los talleres de la Línea B poseen infecciones en la pleura, producto del asbesto, un material cancerígeno, hoy prohibido, con el que están construidas las formaciones. El asbesto, el grafito, los ruidos, la carencia de luz solar, la falta de escaleras mecánicas y mantenimiento, la mala frecuencia del servicio, la insistencia en no comunicar los audios de demora en las estaciones y los incendios, son la cotidianeidad para los usuarios y trabajadores de la línea color violeta. Es en ese sentido que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) insta por que se declare la emergencia en la Línea E.

A las 9:20 de la mañana del martes, Metrovías comunicó que se restablece “el servicio con normalidad”. Pero bien sabemos lo que eso significa: esperar veinte minutos a que el tren haga su aparición. Por lo pronto, el próximo jueves los pasajeros deberán buscar medidas alternativas para trasladarse por la Ciudad.

Ago 27, 2019 | Novedades, Trabajo

En 2003. los trabajadores de Séptimo Varón obtuvieron la expropiación de las maquinarias, la marca y la patente.

Es sábado cerca del mediodía y el local explota de clientes. Los vecinos hacen fila en la puerta mientras aguardan su turno para ser atendidos. Ubicada en la calle Alcaraz 4310, en el barrio porteño de Monte Castro, funciona la sucursal principal de la Cooperativa La Ciudad, más conocida por su marca Séptimo Varón. Especialista en muzzarella, la empresa recuperada por sus trabajadores también ofrece variedad de productos como vinos, fiambres, lácteos, yerbas y dulces provenientes de pequeños productores, Pymes y otras cooperativas.

“Intentamos darle lugar a mercadería de muy buena calidad, que no se ve en los grandes supermercados, a un precio justo y razonable tanto para nosotros como para los clientes. Lo llamamos ‘almacén cooperativo’”, relata Federico Chab, encargado de la administración y la logística desde 2017. “Por eso vas a ver que nuestros locales siempre están llenos”, interpreta.

Séptimo Varón había entrado en quiebra en 2001, pero los empleados recién se enteraron de eso un año después, luego de graves atrasos en sueldos y aportes sociales por parte de la firma propietaria. A fin de 2002 se formó la Cooperativa La Ciudad y en 2003 y 2004 los trabajadores obtuvieron la expropiación definitiva de las maquinarias, la marca, la patente y del primer local.

“No buscamos rentabilidad extrema. Si el local cubre los costos, genera puestos de trabajo, es suficiente”, dice Federico.

En sus primeros años, la cooperativa se dedicó a la venta mayorista, brindando sus productos a almacenes, pizzerías y distribuidoras. Cuando los socios lograron una estabilidad económica consistente, apuntaron a una nueva alternativa. En el 2011 iniciaron la venta minorista con la apertura progresiva de cinco locales, el último inaugurado en Villa del Parque el mes pasado.

Con respecto al presente positivo que viven, Federico hace una pausa y aclara: “Es cierto que nos va bien pero todo depende de qué punto partas o con quién nos compares. Como cooperativa, siempre pensamos cómo podemos crecer. El contexto es difícil pero apuntamos a generar más volumen, a atraer a los consumidores con promociones, descuentos u ofertas”. Y agrega: “No buscamos una rentabilidad extrema. Si el local cubre los costos, genera puestos de trabajo, circula la mercadería y es un punto más de venta en el barrio, para nosotros es suficiente”.

“Para la crisis que hay, el nivel de ventas es aceptable. Cuando recién empezamos se vendía muy bien todos los días, hoy no tengo un porcentaje concreto, sin embargo, se nota que nos compra menos gente. Pero, a pesar del entorno hostil, aparecen nuevos clientes en busca de precios y terminan llevándose más productos de los que realmente necesitaban”, explica Alejandra Collados, coordinadora general y primera mujer que se incorporó a la empresa recuperada.

La cooperativa comenzó vendiendo por mayor y desde 2011 incorporó la venta minorista. Ya tiene cinco locales.

En sus comienzos en la cooperativa, Alejandra tuvo que luchar para que su voz sea escuchada entre los hombres. “Costó que mi palabra tuviera peso. Hoy siento que me hacen caso aunque se quejan y protestan porque dicen que soy gritona”. Y aclara: “No discuto porque sí, peleo porque quiero que las cosas salgan bien y que cada uno cumpla debidamente con su rol”. Su mayor logro fue que al menos una chica trabajara en cada sucursal abierta: “La idea de sumar mujeres tiene que ver con buscar una paridad de género y porque, a veces, el cliente se siente más identificado con una figura femenina”, afirma.

A la hora de integrar nuevos socios a la fábrica, hay una premisa que todos los miembros consideran fundamental y tiene que ver con el espíritu de equipo. “Los 30 estamos en el mismo proyecto, no hay dueños y empleados. Todos somos parte de la ganancia y de la pérdida, por eso se necesitan compañeros que se pongan al hombro la cooperativa y que traigan ideas innovadoras para mejorar”, asiente Chab. A su vez, Collados convalida: “Entre todos tenemos que cuidarnos y cuidar el trabajo. Esto se logró con mucho esfuerzo. Cuando yo llegué, el inmueble estaba abandonado y juntos lo fuimos arreglando y limpiando”.

Hugo Córdoba (63), actual secretario de la Cooperativa La Ciudad y ex empleado de Séptimo Varón Sociedad Anónima, corrobora la responsabilidad con todos los socios y el esfuerzo por no fallarles: “Los que tenemos más antigüedad, recordamos los errores que se cometieron en el pasado para no repetirlo. Por ejemplo, no meternos con los supermercados porque son un clavo”. Y declara: “No inventamos nada raro para que nos vaya bien. Simplemente trabajamos, nos movemos y tomamos responsabilidades”.

Séptimo Varón vende 30.000 kilos semanales.

En sus inicios, Séptimo Varón vendía 1.500 kilos de muzzarella por semana, luego aumentó a 6.000 mil y se estancó en esa cifra durante un largo período. En la actualidad, con una economía en decadencia a nivel nacional, alcanza un promedio de 30 mil kilos semanales. “Todas las dificultades que se nos presentan las superamos trabajando, no hacemos especulaciones”, define Hugo y reconoce: “Los tarifazos nos pegan directamente, pasamos de pagar 3.300 pesos de luz a 40 mil. ¿Qué hacemos ante esta situación? Salimos a vender más, es la única forma de subsistir”.

El vínculo con los clientes es uno de los pilares fundamentales para el sostén de la cooperativa en tiempos de incertidumbre financiera. “La clave es escuchar al cliente, darle lo que quiere”, testifica Alejandra. “Nosotros damos a probar la mercadería y eso hace que vuelvan. Es una atención hacia ellos para que quieran regresar y no vayan a otro local donde son más fríos en el trato y los despachan. También, realizamos sorteos para retribuirle a la gente un poco de todo lo que nos compran”, finaliza la coordinadora.

“Cada vez que los visito me atienden de diez y la mercadería es de primera calidad. Además, suelen ofrecerte productos nuevos como la yerba orgánica”, comenta Norma, docente y clienta desde hace cuatro años. A los halagos se suma Daniel, contador público y vecino del barrio: “Más allá de que su muzzarella es espectacular, cuentan con la ventaja de mantener los precios en estos tiempos de inestabilidad”.

“La clave es escuchar al cliente, darle lo que quiere”, testifica Alejandra.

De cara a los próximos meses, la cooperativa apuesta a dos grandes proyectos. Uno de ellos es montar una nueva fábrica en Ranchos, provincia de Buenos Aires: “Teníamos ganas de ampliar el edificio por una cuestión de capacidad y de logística. El conflicto que hubo con la leche este verano, en vez de acobardarnos, nos impulsó a llevar a cabo el proyecto que comenzó a funcionar en mayo”, cuenta Chab. “Además, es una zona que forma parte de la cuenca lechera y eso nos permite comprar directamente a los fabricantes la materia prima que faltaba para producir”, explica.

El otro gran objetivo de los socios se encuentra a 280 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La idea es recuperar la usina láctea de la municipalidad de Tapalqué, a través de un acuerdo con la intendencia. Se firmó el convenio entre el intendente Gustavo Cocconi y nuestro presidente Fabio Resino para poner en marcha la planta de elaboración de lácteos de esa ciudad”, manifiesta Córdoba. Desde el 1º de agosto comenzó a funcionar el nuevo almacén de Séptimo Varón que, como novedad, incorporó carnicería, rubro que no manejan sus sucursales de la Ciudad de Buenos Aires.

Para Córdoba, esta iniciativa “va a beneficiar a la ciudad de Tapalqué al empezar a abrir mercados para las localidades de la zona y a nosotros que fabricaremos todas las variedades de quesos. Acá tenemos dos cámaras que no nos alcanzan para almacenar el producto terminado ni tampoco la materia prima. Por eso pensamos en mudar la parte de producción a la provincia de Buenos Aires, ya que nuestro objetivo es seguir progresando y convertirnos en una cooperativa grande”.

Contra la corriente, las ventas de la Cooperativa la Ciudad van en constante ascenso. Los socios subrayan la importancia de la lucha cotidiana y el trabajo duro para sostener lo construido. Con un sentido de supervivencia evolucionado, Collados reflexiona: “Hay que remar mucho pero se puede, nosotros por ahora lo estamos logrando y creo que vamos por el buen camino”.

Jul 24, 2019 | Novedades, Trabajo

La Huella Empresa Social se dedican a la carpintería, a la ebanistería y a la tapicería.

Anclado en el centro del barrio de Barracas, bien al sur de Buenos Aires, donde la ciudad envejece cien años, está el Hospital José Tiburcio Borda, un compendio de tres grandes edificios entre enormes parques verdes que paredones cimentados en alta talla oculta del exterior. Tras la fachada, se esconde un hospital monovalente, dirigido por y, particularmente, hacia la especialidad psiquiátrica, en un contexto donde el paradigma actual de la Salud Mental vira hacia una perspectiva comunitaria, interdisciplinaria e inserta en una red de atención no centrada en un nosocomio. Se trata de hospital con lógica vetusta, pensado para internaciones prolongadas de personas únicamente de sexo masculino. Hoy cuenta con poco menos de mil internados.

Entre tanta reclusión, un dejo de aire de libertad conduce a unos de los costados del inmenso Borda. Allí, en el Pabellón A, aparece un enclave en el que reina la creatividad: el taller de La Huella. La bienvenida está a cargo del aroma a aserrín, aunque lo que allí se respira es la calma de quienes día a día tallan una victoria sobre la indiferencia.

La Huella es una empresa social, una cooperativa de trabajo sita en un lugar en donde trabajar no parece contemplado. La Huella es la primera cooperativa latinoamericana con trabajadores que son o fueron usuarios del Sistema de Salud Mental.

En La Huella Empresa Social se dedican a la carpintería, a la ebanistería y a la tapicería. La Huella parte desde un taller repleto de madera, aserrín, clavos de toda medida, tornillos con diferentes roscas, cola, lijas de varios colores, barnices, cinceles, sierras, morsas, caladoras, agujereadora, delantales y paciencia, dedicación e ideas, algunas osadas como que en cada hogar cercano haya un mueble fabricado allí.

Darío, Oscar, Ricardo, Carlos, Federico y José, integrantes de la Cooperativa La Huella.

La Huella es un sexteto asociado que suma a cuatro personas en rehabilitación y capacitación en su carácter de usuarios del Sistema de Salud Mental. Espalda con espalda, hay una pequeña tropa voluntaria que ayuda con los quehaceres de contaduría -indispensables para una cooperativa- y con actividades culturales. En este último aspecto, instituciones como la Escuela Argentina de Negocios, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y, fundamentalmente, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui) representan un sostén fundamental para la cooperativa.

El impulsor de esta cooperativa, Federico Bejarano, es un psicólogo social que trabaja hace treinta años en el Borda: «En el hospital me desempeñé, todo ese tiempo, como técnico en rehabilitación psicosocial. La Huella constituyó la última parte de ese recorrido, y en 2006, aún sin espacio físico adecuado, impulsé el proyecto. En 2008, nos ofrecieron el lugar actual -nuestro taller- y fuimos admitidos en el programa Integración Socio Económica y Lucha contra la Exclusión Social (ISOLE), destinado a la creación de empresas sociales en Salud Mental. Desde 2013 somos una cooperativa matriculada», cuenta.

Los socios de La Huella, en su mayoría, son ex internados del Borda. Oscar Ferrara, presidente de la cooperativa, es ebanista y probablemente quien más sabe de madera en todo Barracas. José Espinoza, el tesorero, pinta y arma toda pieza que por allí pase. Además, se encarga de la compra de insumos. Hernán Manero, o Nancho, es vocal de La Huella y realiza piezas decoupage y pirograbadas. Carlos Intino mulle cada mueble: es tapicero. Por él son suaves los respaldos, las sillas, los bancos, sillones y divanes. Oscar Ledezma colabora en todo y también se encarga de la entrega de esas piezas de madera esculpidas con dedicación. Por último, Mariana Pacheco, psicóloga y cooperativista de vocación, se encarga de la comunicación y difusión, maneja las redes sociales y es también la secretaria administrativa. Sin embargo, en el taller de La Huella, no se sabe quién es quién porque todos visten los mismos delantales y brindan la misma dedicación.

La cooperativa trabaja con insumos reciclados.

En la cooperativa no trabajan cualquier madera, sino que reciclan pallets, piezas de aglomerado, muebles donados: además de ser autogestivos son ecologistas. Así dan forma a portarretratos (sus primeras invenciones), sillas, bancos, mesas, estantes de todo tipo, cajoneras, sillones, divanes, mecedores, bodegas, espejos, jaboneras, portalápices, posapavas y posavasos, jengas, muñequitos u otros juegos para niños. Tampoco usan cualquier tela para hacer patchworking o tapizar, también son recicladas (jeans y pantalones viejos, forros y fundas viejas). Y con los papeles que sobran (diarios, revistas, cómics) hacen decoupage sobre los muebles y ornamentos. Dicen que también se dan maña para incrustar un vitreaux en una puerta.

Pero subrayan que no se trata de una mera terapia. «La idea es acceder al trabajo y no tanto un lugar de expresión o capacitación. Este tipo de empresas crean lo social, introducen a personas que han sido apartadas de la vida ciudadana. Son unidades productivas para integrar, de manera efectiva, a personas desventajadas en relación al mundo laboral», afirma Bejarano.

La Huella es una cooperativa en toda la amplitud de la palabra. Dividen tareas y especialidades (decoupage, ebanistería, pintura, tapicería), cotidianeidades (tortillas, galletitas, yerba), turnos para poner música y días de trabajo y descanso. Pero su vocación cooperativa traspasa las paredes del taller y del pabellón, también los altos paredones que circundan al Borda: trabajan conjuntamente con mujeres internadas en otro hospital neuropsiquiátrico (el Braulio Aurelio Moyano), quienes cosen las piezas de tapicería, ya que en La Huella no hay máquinas bordadoras. Así trabajan conjuntamente con otros cooperativistas, como los que integran Iriarte Verde, dedicados al cultivo de hortalizas agroecológicas para la cual La Huella aporta composteras y cajones.

El camino recorrido en este tiempo, le permitió a La Huella participar de a eventos del ámbito cooperativo, no solo a lo largo y ancho del país, sino también continentales. Envió representantes a actividades en Brasil, Perú y Uruguay tanto para alentar a otras cooperativas y empresas recuperadas por sus trabajadores como para aportar a una mayor y mejor inserción laboral de personas con padecimientos similares a los de sus integrantes.

«Nos gustaría impulsar una red de cooperativas sociales para que pueda replicarse y ampliarse esta experiencia, que es exitosa desde la integración, desde los resultados de la salud, tanto de la de las personas como la de sus familias. Personas que antes eran un gasto para el Estado ahora generan bienes hacia la comunidad, una autonomía imposible desde dispositivos puramente asistenciales. Queremos mostrar la densidad positiva de la integración social», culmina Bejarano, el “abrecaminos”.