Jul 17, 2019 | DDHH, Novedades

Familiares de las víctimas del CCDyE de Campo de Mayo exhiben fotos de desaparecidos para exigir justicia.

Mabel Coutada está sentada frente al tribunal. Saluda a los magistrados y responde el requerimiento de la escena judicial: “Prometo decir la verdad para que haya justicia para los 30.000”, sentencia.

La sala de audiencias del TOF 1 de San Martín tiene colmada la primera fila: los hijos de Mabel, sus parejas, el nieto de tres meses, sus amigas maestras de Zárate con las que se fue cruzando y compartiendo el camino de lucha, a quienes más adelante nombrará especialmente por el trabajo de reconstrucción que hicieron junto a sus alumnos. Todas y todos sostienen unas pancartas con fotos de “Myriam y Norma”, ambas hermanas de Mabel, desaparecidas por el terrorismo de Estado. La fotógrafa pide que las levanten y el click registra el acto más cabal de demanda por las y los desaparecidos. Son las imágenes de sus rostros y sus nombres escritos sobre el papel las que, interpelándonos, no permiten olvidarlos.

“¿Qué parentesco tiene con Myriam Coutada? -indaga el fiscal. ¿Puede relatarnos lo que reconstruyó sobre lo ocurrido con ella y su pareja, Eduardo Lagrutta?”, completa. Y Mabel responde: “Myriam es mi hermana. Fue secuestrada-desaparecida el 16 de octubre de 1976. Tenía 24 años y un embarazo de 7 meses. Era montonera. Militaba en la columna 17 de Octubre, también conocida como columna Norte-Norte. Su apodo era “La Correntina”, aunque para la familia era “Mirita”. Eduardo Lagrutta, apodado “Ramiro”, era su compañero. En el operativo que desplegó el Ejército, según pudimos reconstruir por los testimonios de vecinas y vecinos, balearon la casa con armas largas a tal punto que solo quedó una medianera llena de impactos de escopeta. La casa fue destruida, arrasada”.

Mabel Coutada, que tiene a sus hermanas Myriam y Norma desaparecidas, fue la principal testigo de la jornada.

Al fondo de la sala un grupo de jóvenes escucha con atención. Algunos toman apuntes. Son estudiantes secundarios que asisten por primera vez a un juicio, oral y público. Minutos antes, formando un círculo en la vereda, escuchaban a sus docentes contarles sobre la historia reciente, y los casos que se presentan en el tramo de ésta causa que se está juzgando, conocido como “Área 400”.

El relato de Mabel es detallado, pormenorizado. Su voz es pausada, paciente, a veces se le escapa la tonadita de su Corrientes natal. Como sucede en la mayoría de las familias diezmadas por el terrorismo de Estado, la reconstrucción del pasado se va tejiendo desde lo individual e íntimo del núcleo familiar -sus padres, su hermano Guido, su compañero Juan Carlos Houllé, sus tres hijos tiempo después-, hasta devenir en trama colectiva, que reúne las voces de vecinas y vecinos y sus recuerdos sobre lo que vieron y escucharon; y el trabajo de un grupo de maestras que en 2010 movilizó la memoria de la comunidad. “Estoy acá por Myriam pero también por mi vida, por la de mis hijos, porque toda mi familia está atravesada por esta historia”, explica cuando el fiscal le señala: “¿Está hablando en plural?”.

“Mi familia es de Santo Tomé, Corrientes. Mis padres fueron docentes. Mis hermanos y yo nos fuimos a vivir a Rosario para estudiar en la universidad. Fui la primera en 1968, luego Myriam en el 69 y más tarde Guido y Norma. Mi hermana Norma también está desaparecida, pero de ella no tenemos ningún dato. En aquellos años la universidad fue escenario del contexto político-cultural que atravesaba al país, a Latinoamérica y al mundo. Fue una época muy intensa, de mucha participación. Comenzamos a militar en el peronismo, dentro de la universidad. Cada una de nosotras, con su propio entorno, primero en el Peronismo de Base (PB), luego en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y, pasados unos años, en una etapa de mayor compromiso, Myriam ingresó a la columna 17 de Octubre de Montoneros. Allí conoció a Eduardo Lagrutta, su pareja desde entonces”.

“En 1975 aparecen flotando en el río los cuerpos de Adriana y su compañero. Estaban marcados con alambre”. Mabel refiere este caso como uno de los primeros asesinatos de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) en Rosario. “Eran amigos de Myriam. Luego del golpe, en marzo del 76, ella y Eduardo dejan Rosario y se instalan en Buenos Aires, en un barrio fabril de la zona de Zárate llamado Villa Angus”.

Mabel recordó la última vez que la vio. Se encontraron el 3 de octubre del 76 en el cementerio de San Nicolás. Pasaron unas horas juntas, conversaron e intercambiaron regalos. “Ella estaba contenta con su panza de 7 meses y su jumper celeste”. De regreso a Rosario Mabel advirtió, que la bolsa que contenía los Long Play que su hermana le había regalado, decía Zárate. Supo entonces que estaban viviendo en aquella localidad.

“El 15 de octubre el Ejército realizó un operativo en la casa de Myriam y Eduardo. Con ellos vivían Olga Ventorino y sus dos hijos, Claudio de 9 años y Verónica de 6. Por los testimonios de vecinos pudimos reconstruir que tres noches antes se apagaban las luces de las calles, pero la noche del 15 el apagón fue total. Los militares rodearon la manzana, ocuparon las casas de los vecinos y golpearon la puerta gritando ¡Abrí Ramiro, sabemos que estás ahí! Tiraron con ametralladoras durante horas. Eduardo logró escapar, Myriam cayó herida y Olga fue abatida. Los vecinos vieron cómo revoleaban su cuerpo y lo subían a un camión. Los niños se salvaron porque su madre los había protegido debajo de la cama, tapados por colchones. Los militares entraron a la casa, rompieron todo, levantaron el parquet en busca de armas. Dejaron a los niños con una familia de vecinos diciendo que 24 horas más tarde volverían a buscarlos. Al otro día volvieron y se los llevaron a la comisaría de Zárate, donde estuvieron privados de su libertad bajo amenazas e interrogatorios. Luego de dos o tres jornadas allí, su abuela fue a buscarlos… Eduardo, que había escapado por un descampado, llegó a una casa donde logró refugiarse. Había pasado diez días en el descampado, ocultándose durante las horas de sol y avanzando en la noche. Allí llama por teléfono a mis padres y les avisa que habían matado a Myriam en el tiroteo, que él la había visto caer herida y que buscaran el cuerpo… Pero tiempo después, según el relato de una vecina, Paula Ramirez, supimos que dos soldados subieron a Myriam herida, aún con vida, a una camioneta del Ejército. Su cuerpo nunca apareció y tampoco nunca supimos sobre su hijo o hija. Finalmente, a Eduardo lo secuestran en San Nicolás el 11 de mayo de 1977 y aún permanece desaparecido”.

Mabel Coutada exhibe la foto de su hermana Myriam.

Antes de terminar su testimonio, Mabel dedicó unas palabras sobre su madre, de 94 años: “Está en mi casa a la espera de noticias sobre la audiencia”. Contó que sus padres vivieron la desaparición de sus dos hijas con mucha soledad, en un pueblo como Santo Tomé, donde no se hablaba sobre lo ocurrido en los años oscuros de la dictadura. “En 2010 mi mamá tuvo un episodio que la hizo sentir reconocida: recibió una réplica de la Pirámide de Mayo que desde Presidencia de la Nación enviaban a cada madre de las y los desaparecidos. A partir de ahí empezó a hablar en los colegios de Santo Tomé”. Recuperar la memoria de las y los desaparecidos. Contar sus historias de vida, sus sueños y proyectos. Compartir las cartas que Myriam escribió, en otro tiempo, en el que era feliz viendo crecer su panza, sorprendiéndose por los latidos de su bebé…

En el trazo de su escritura aun late la huella de un futuro de posibilidad.

Mar 25, 2019 | Entrevistas

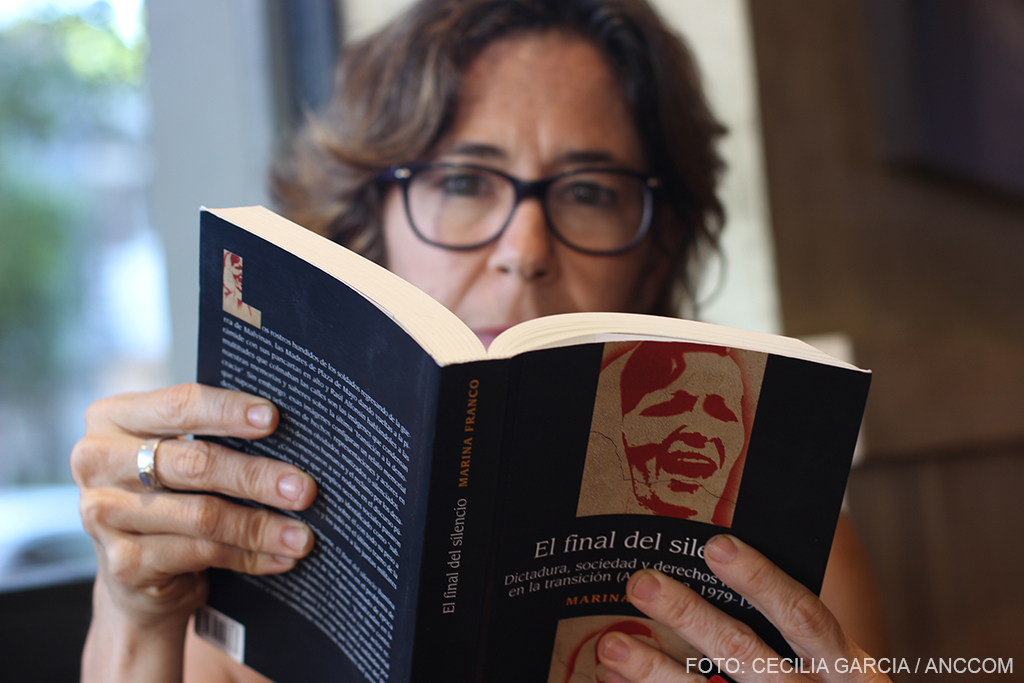

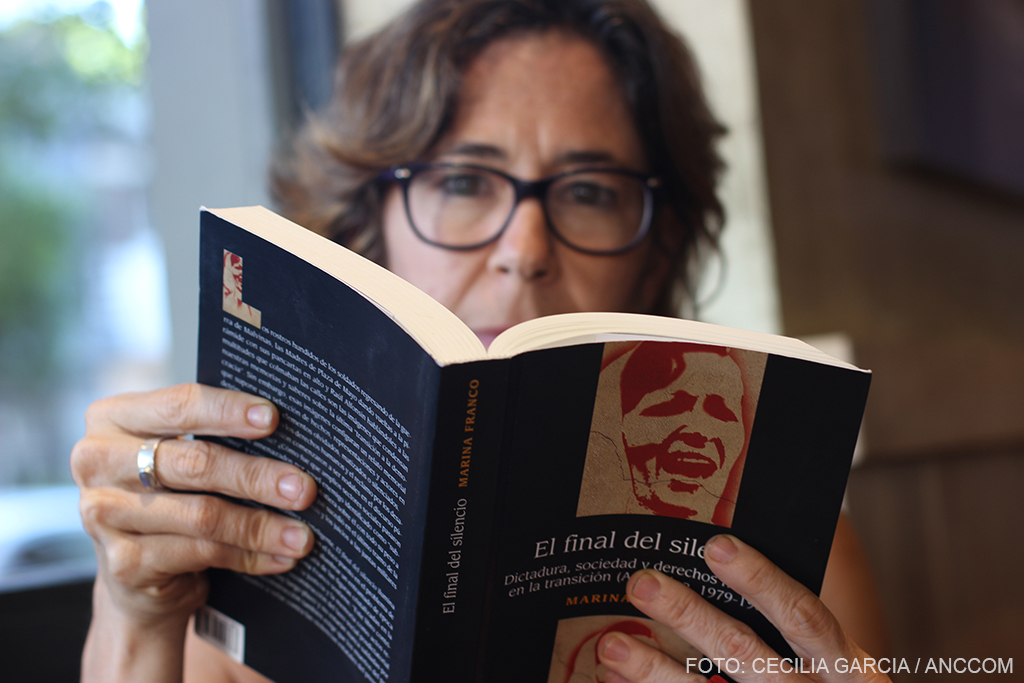

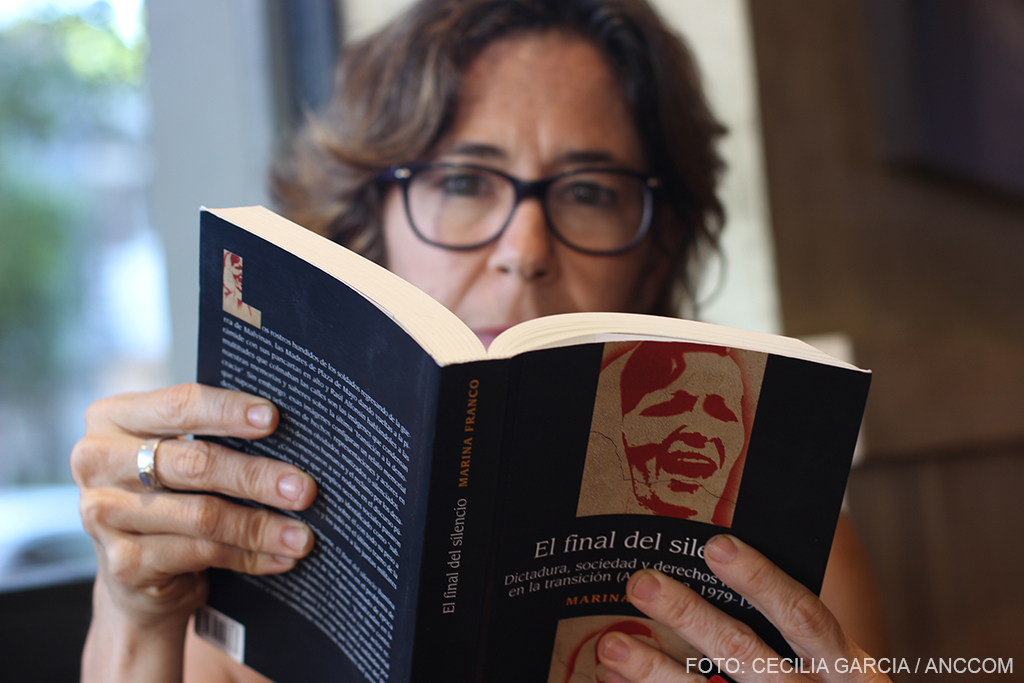

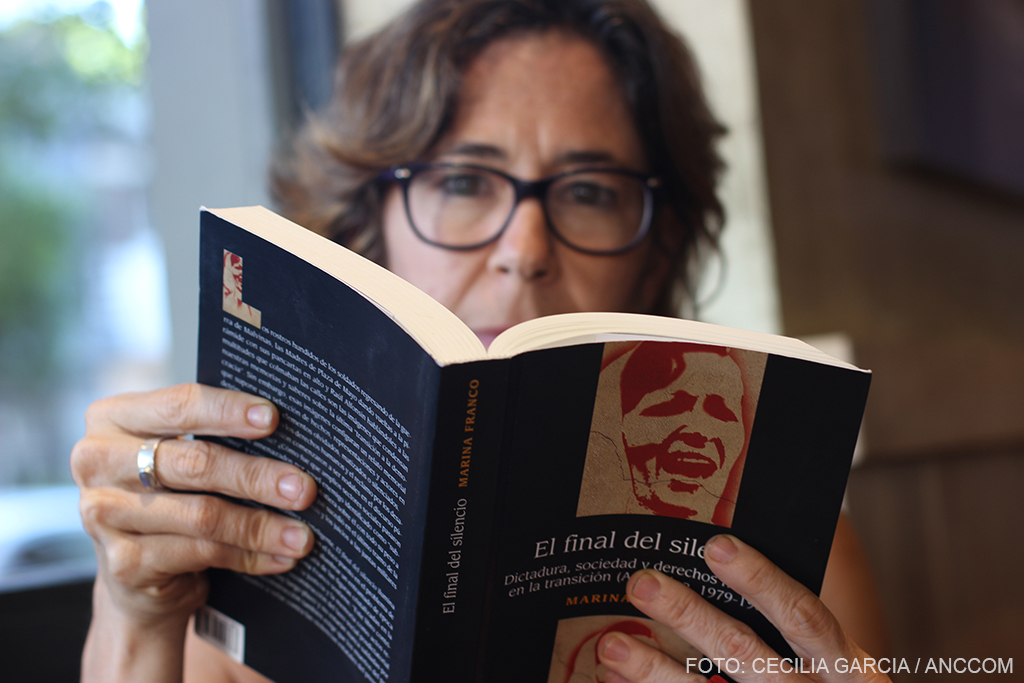

Marina Franco es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La pregunta sobre en qué momento los derechos humanos y el reclamo por los desaparecidos y la represión empezaron a ser nodales en el discurso público y dominante, es la inquietud que guía a Marina Franco en El final del silencio. Dictadura, sociedad, y derechos humanos en la transición (Argentina 1979-1983), editado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Université de Paris Denis Diderot, Franco realiza un trabajo de revisión y deconstrucción de la memoria argentina sobre uno de los períodos más traumáticos de la historia del país: “Nuestra cultura de los Derechos Humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer”, destaca.

Hablás de un «relato memorial» como una selección de hechos cristalizados. ¿Se puede distinguir entre historia y memoria?

Sí, se pueden distinguir. No hay historia sin memoria, pero parte de las tareas de la historia es la revisión crítica de muchas construcciones que son constitutivas de la memoria. No necesariamente corregir la memoria, pero sí entender que está hecha de figuras cristalizadas, cosas que se seleccionan para recordar y otras para olvidar. Traté de mostrar en el libro que nuestra memoria sobre la transición a la democracia está basada en tres cosas: la Guerra de Malvinas, las Madres de Plaza de Mayo junto a los organismos de Derechos Humanos y Alfonsín y que, por lo tanto, nuestra memoria un poco épica de la transición, se construyó en torno a la idea de que fue casi natural que se llevaran adelante los juzgamientos y las investigaciones. A contrapelo de esa memoria selectiva, tranquilizante, pasaron muchas cosas y la tendencia general del proceso no era a investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. La idea es recuperar una memoria más compleja de ese proceso para entender mejor la relación de la sociedad argentina con el autoritarismo.

¿Podrías explicar la utilización de las comillas en distintas expresiones del libro como «terrorismo de Estado» o «combatir la subversión»?

Tomé varias decisiones importantes en términos metodológicos y una de ellas, que es transversal a lo que el libro cuenta, es mostrar cuánto de lo que nosotros decimos y entendemos hoy sobre lo que llamamos «terrorismo de estado» fue una construcción a través de muchas décadas. Es decir, que el 10 de diciembre de 1983, prácticamente nadie hablaba de «terrorismo de Estado» y que se hable hoy de ello es el resultado de un proceso político, ideológico, social, de los juzgamientos y de construcciones intelectuales sobre lo que sucedió.

¿Cómo funcionó «el problema de la subversión» como mito fundador y socialmente compartido de la época?

Para mí eso es el tema central. Lo que más me interesa de la Dictadura no es entender al poder autoritario, sino cómo buena parte de la sociedad pudo acompañar, consensuar y apoyar ese poder. No hay terrorismo de Estado sin una sociedad que, de alguna manera, lo acompañe. Para una investigación anterior que hice de la represión durante el Peronismo, encontré que estaba completamente instalada la idea de que había un enemigo subversivo que debía ser eliminado. Eso estaba instalado no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en el sector de la derecha peronista, en el propio Perón y en gran parte de la sociedad. Trabajé esto a partir de la legislación peronista, de la prensa de la época y de cartas enviadas por ciudadanos comunes al Ministerio del Interior. Mi gran pregunta es, si era tan fuerte la idea de que había un enemigo subversivo que había que eliminar y de que la lucha antisubversiva era legítima antes del golpe de estado, ¿cómo se explica que en el momento de la transición hubiera desaparecido? La respuesta es que no había desaparecido. Por ejemplo, hasta el último día, gran parte del partido radical consideraba que la lucha antisubversiva era el punto en el cual las FFAA habían hecho bien su tarea. Y con ellos, el resto de los partidos políticos, excepto los sectores más de izquierda. El planteo era que las FFAA se habían excedido en la represión.

«Lo que más me interesa de la Dictadura no es entender al poder autoritario, sino cómo buena parte de la sociedad pudo acompañar, consensuar y apoyar ese poder», dice Franco.

Hacés una comparación entre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se publicaron en 1980. ¿Por qué ambos fueron recibidos de diferente manera?

Yo no pretendía hacer una comparación. Quería mostrar que esos dos informes fueron publicados en la prensa argentina a comienzos de 1980, en Clarín en primera plana, y decían absolutamente todo sobre la represión. Esto primero pone en cuestión la idea de que la sociedad argentina no sabía nada y segundo, evidencia que de todos los poderes instituidos, nadie vio lo que no quería ver. Lo que agranda la responsabilidad de los sectores políticos de la época porque hacen un uso político de esa información, cuando la dictadura ya se estaba cayendo por su propio peso.

¿De qué manera los diarios La Prensa y el Buenos Aires Herald tenían una posición diferente a diarios masivos como Clarín y La Nación respecto de las denuncias?

Efectivamente el Buenos Aires Herald y La Prensa se desmarcan de la media. Lo interesante es que lo hacen desde un lugar clásico liberal, no son diarios de oposición al régimen. El Buenos Aires Herald empieza a denunciar las violaciones a los Derechos Humanos porque es un diario inglés y liberal al que le parece intolerable semejante nivel de autoritarismo, de avasallamiento de las libertades individuales y de violencia de estado, de la misma manera que aprueba las medidas económicas liberales del gobierno. Con La Prensa es distinto: considera que el poder militar no es suficientemente liberal en términos económicos, pero denuncia las violaciones a los Derechos Humanos como algo intolerable. La otra cosa a señalar es que, a diferencia de lo que se piensa, Clarín fue uno de los principales diarios que empezó a darle espacio a los organismos de Derechos Humanos no como sospechosos de subversión. En ningún caso, creo yo, significa que Clarín tenga un lugar épico. Todos los medios de prensa jugaron su propio juego político, al igual que el Poder Judicial y la Iglesia, y a partir de 1981, denunciar a la dictadura y sus delitos entraba en ese juego.

¿Podrías describir cómo fue el viraje de estos actores?

Lo que hay es un lento proceso de defección, es decir, que son todos actores que al comienzo del régimen lo a acompañaron, apoyaron y celebraron. Durante los primeros años, las sanciones del Poder Judicial iban en favor del régimen; en el caso de la Iglesia, acompañó al poder militar incluso ofreciendo consuelo moral a los represores. Sin embargo, hacia el final del proceso dictatorial, retiraron su apoyo porque el régimen se demostró incapaz en términos políticos, porque nunca logró generar su propia sucesión política; y económicos porque para 1982, la economía estaba en un estado catastrófico; y tampoco fue capaz de ocultar sus propios crímenes. El tema del fracaso económico es un dato muy importante que hemos omitido. La inflación en 1982 era del cien por ciento y luego se duplicó. Para el común de la gente, el problema no eran los desaparecidos, sino la supervivencia material. Estos actores no denunciaron la represión porque les parecía escandaloso, sino porque fue una manera de deslegitimar a quien había hecho el trabajo sucio pero que ahora incomodaba.

¿Cómo se construye la figura del desaparecido durante la transición hacia la democracia?

Clarín publica en una editorial que las Fuerzas Armadas tenían que hacerse cargo del problema de los desaparecidos y dar respuestas a las Madres de Plaza de Mayo «porque sino estas mujeres se van a enquistar en la vida política argentina». Es decir que era un problema del orden de lo personal, que afectaba a ciertas personas a las cuales había que dar una respuesta privada para poder cerrar el pasado. Es importante porque demuestra que no había una preocupación por la violación a los Derechos Humanos como problema.

Describís un paradigma de los derechos humanos. ¿Te referís a estas características que estuviste nombrando?

Sí y sería nuestra convicción como sociedad de que en la Argentina los Derechos Humanos y la denuncia ocupan un lugar importante desde que se descubrió la represión. La investigación demuestra que ahora es así, pero que en 1983, los desparecidos le importaban a los organismos de Derechos Humanos, a las clases medias profesionales e intelectuales y a los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Esa cultura existe y es mucho más fuerte que en otros países de la región, pero es una construcción de muy largo plazo, que se hizo en los años alfonsinistas, en las luchas contra la impunidad en los años noventa y durante los años kirchneristas. En esa construcción fue decisiva la política escolar y los juicios. Esto muestra lo importantes que son las políticas de Estado en la construcción de conciencia. Las manifestaciones del 2X1 del 2017, son un dato puntual de que las luchas no están saldadas. Agregaría otra cosa, que no está en el libro, y es que el sentido común omite que en la sociedad argentina funcionan los Derechos Humanos vinculados a la dictadura, pero no están vinculados a presos políticos o menores víctimas de la violencia policial. Nuestra cultura de los Derechos Humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer.

¿Por qué la Guerra de Malvinas no fue un parteaguas?

La Guerra de Malvinas tuvo un impacto muy fuerte en la memoria social en tanto que fue la experiencia de una guerra y es indiscutible. Pero lo que cuestiono es que haya representado un momento bisagra en relación con la dictadura. Esto porque, si uno mira todo el proceso político y social las variables del derrumbe estaban en marcha desde 1980. La Guerra de Malvinas no modifica la negociación entre los partidos políticos y el Gobierno, pero sí genera un cambio de disponibilidad social donde hay mayor disposición para escuchar lo que había ocurrido.

Mar 24, 2019 | Entrevistas

La pregunta sobre en qué momento los derechos humanos y el reclamo por los desaparecidos y la represión empezaron a ser nodales en el discurso público y dominante, es la inquietud que guía a Marina Franco en El final del silencio. Dictadura, sociedad, y derechos humanos en la transición (Argentina 1979-1983), editado por el Fondo de Cultura Económica. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y por la Université de Paris Denis Diderot, Franco realiza un trabajo de revisión y deconstrucción de la memoria argentina sobre uno de los períodos más traumáticos de la historia del país: “Nuestra cultura de los Derechos Humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer”, destaca.

Hablás de un «relato memorial» como una selección de hechos cristalizados. ¿Se puede distinguir entre historia y memoria?

Sí, se pueden distinguir. No hay historia sin memoria, pero parte de las tareas de la historia es la revisión crítica de muchas construcciones que son constitutivas de la memoria. No necesariamente corregir la memoria, pero sí entender que está hecha de figuras cristalizadas, cosas que se seleccionan para recordar y otras para olvidar. Traté de mostrar en el libro que nuestra memoria sobre la transición a la democracia está basada en tres cosas: la Guerra de Malvinas, las Madres de Plaza de Mayo junto a los organismos de Derechos Humanos y Alfonsín y que, por lo tanto, nuestra memoria, un poco épica de la transición, se construyó en torno a la idea de que fue casi natural que se llevaran adelante los juzgamientos y las investigaciones. A contrapelo de esa memoria selectiva, tranquilizante, pasaron muchas cosas y la tendencia general del proceso no era a investigar y juzgar los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, sino todo lo contrario. La idea es recuperar una memoria más compleja de ese proceso para entender mejor la relación de la sociedad argentina con el autoritarismo.

¿Podrías explicar la utilización de las comillas en distintas expresiones del libro como «terrorismo de Estado» o «combatir la subversión»?

Tomé varias decisiones importantes en términos metodológicos y una de ellas, que es transversal a lo que el libro cuenta, es mostrar cuánto de lo que nosotros decimos y entendemos hoy sobre lo que llamamos «terrorismo de Estado» fue una construcción a través de muchas décadas. Es decir, que el 10 de diciembre de 1983, prácticamente nadie hablaba de «terrorismo de Estado» y que se hable hoy de ello es el resultado de un proceso político, ideológico, social, de los juzgamientos y de construcciones intelectuales sobre lo que sucedió.

¿Cómo funcionó «el problema de la subversión» como mito fundador y socialmente compartido de la época?

Para mí eso es el tema central. Lo que más me interesa de la Dictadura no es entender al poder autoritario, sino cómo buena parte de la sociedad pudo acompañar, consensuar y apoyar ese poder. No hay terrorismo de Estado sin una sociedad que, de alguna manera, lo acompañe. Para una investigación anterior que hice de la represión durante el Peronismo, encontré que estaba completamente instalada la idea de que había un enemigo subversivo que debía ser eliminado. Eso estaba instalado no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en el sector de la derecha peronista, en el propio Perón y en gran parte de la sociedad. Trabajé esto a partir de la legislación peronista, de la prensa de la época y de cartas enviadas por ciudadanos comunes al Ministerio del Interior. Mi gran pregunta es, si era tan fuerte la idea de que había un enemigo subversivo que había que eliminar y de que la lucha antisubversiva era legítima antes del golpe de Estado, ¿cómo se explica que en el momento de la transición hubiera desaparecido? La respuesta es que no había desaparecido. Por ejemplo, hasta el último día, gran parte del partido radical consideraba que la lucha antisubversiva era el punto en el cual las Fuerzas Armadas habían hecho bien su tarea. Y con ellos, el resto de los partidos políticos, excepto los sectores más de izquierda. El planteo era que las Fuerzas Armadas se habían excedido en la represión.

Hacés una comparación entre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se publicaron en 1980. ¿Por qué ambos fueron recibidos de diferente manera?

Yo no pretendía hacer una comparación. Quería mostrar que esos dos informes fueron publicados en la prensa argentina a comienzos de 1980, en Clarín en primera plana, y decían absolutamente todo sobre la represión. Esto, primero pone en cuestión la idea de que la sociedad argentina no sabía nada y segundo, evidencia que de todos los poderes instituidos, nadie vio lo que no quería ver. Lo que agranda la responsabilidad de los sectores políticos de la época porque hacen un uso político de esa información, cuando la dictadura ya se estaba cayendo por su propio peso.

¿De qué manera los diarios La Prensa y el Buenos Aires Herald tenían una posición diferente a diarios masivos como Clarín y La Nación respecto de las denuncias?

Efectivamente, el Buenos Aires Herald y La Prensa se desmarcan de la media. Lo interesante es que lo hacen desde un lugar clásico liberal, no son diarios de oposición al régimen. El Buenos Aires Herald empieza a denunciar las violaciones a los derechos humanos porque es un diario inglés y liberal al que le parece intolerable semejante nivel de autoritarismo, de avasallamiento de las libertades individuales y de violencia de Estado, de la misma manera que aprueba las medidas económicas liberales del gobierno. Con La Prensa es distinto: considera que el poder militar no es suficientemente liberal en términos económicos, pero denuncia las violaciones a los derechos humanos como algo intolerable. La otra cosa a señalar es que, a diferencia de lo que se piensa, Clarín fue uno de los principales diarios que empezó a darle espacio a los organismos de Derechos Humanos no como sospechosos de subversión. En ningún caso, creo yo, significa que Clarín tenga un lugar épico. Todos los medios de prensa jugaron su propio juego político, al igual que el Poder Judicial y la Iglesia, y a partir de 1981, denunciar a la dictadura y sus delitos entraba en ese juego.

¿Podrías describir cómo fue el viraje de estos actores?

Lo que hay es un lento proceso de defección, es decir, que son todos actores que al comienzo del régimen lo a acompañaron, apoyaron y celebraron. Durante los primeros años, las sanciones del Poder Judicial iban en favor del régimen; en el caso de la Iglesia, acompañó al poder militar incluso ofreciendo consuelo moral a los represores. Sin embargo, hacia el final del proceso dictatorial, retiraron su apoyo porque el régimen se demostró incapaz en términos políticos, porque nunca logró generar su propia sucesión política; y económicos porque para 1982, la economía estaba en un estado catastrófico; y tampoco fue capaz de ocultar sus propios crímenes. El tema del fracaso económico es un dato muy importante que hemos omitido. La inflación en 1982 era del cien por ciento y luego se duplicó. Para el común de la gente, el problema no eran los desaparecidos, sino la supervivencia material. Estos actores no denunciaron la represión porque les parecía escandaloso, sino porque fue una manera de deslegitimar a quien había hecho el trabajo sucio pero que ahora incomodaba.

¿Cómo se construye la figura del desaparecido durante la transición hacia la democracia?

Clarín publica en una editorial que las Fuerzas Armadas tenían que hacerse cargo del problema de los desaparecidos y dar respuestas a las Madres de Plaza de Mayo «porque sino estas mujeres se van a enquistar en la vida política argentina». Es decir que era un problema del orden de lo personal, que afectaba a ciertas personas a las cuales había que dar una respuesta privada para poder cerrar el pasado. Es importante porque demuestra que no había una preocupación por la violación a los Derechos Humanos como problema.

Describís un paradigma de los derechos humanos. ¿Te referís a estas características que estuviste nombrando?

Sí y sería nuestra convicción como sociedad de que en la Argentina los derechos humanos y la denuncia ocupan un lugar importante desde que se descubrió la represión. La investigación demuestra que ahora es así, pero que en 1983, los desaparecidos le importaban a los organismos de derechos humanos, a las clases medias profesionales e intelectuales y a los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Esa cultura existe y es mucho más fuerte que en otros países de la región, pero es una construcción de muy largo plazo, que se hizo en los años alfonsinistas, en las luchas contra la impunidad en los años noventa y durante los años kirchneristas. En esa construcción fue decisiva la política escolar y los juicios. Esto muestra lo importantes que son las políticas de Estado en la construcción de conciencia. Las manifestaciones contra el 2X1 del 2017 son un dato puntual de que las luchas no están saldadas. Agregaría otra cosa, que no está en el libro, y es que el sentido común omite que en la sociedad argentina funcionan los derechos humanos vinculados a la dictadura, pero no están vinculados a presos políticos o a menores víctimas de la violencia policial. Nuestra cultura de los derechos humanos es importante y valiosa, pero hay que reconocer que es limitada y que queda mucho por hacer.

¿Por qué la Guerra de Malvinas no fue un parteaguas?

La Guerra de Malvinas tuvo un impacto muy fuerte en la memoria social en tanto que fue la experiencia de una guerra y es indiscutible. Pero lo que cuestiono es que haya representado un momento bisagra en relación con la dictadura. Si uno mira todo el proceso político y social, las variables del derrumbe estaban en marcha desde 1980. La Guerra de Malvinas no modifica la negociación entre los partidos políticos y el Gobierno, pero sí genera un cambio de disponibilidad social donde hay mayor disposición para escuchar lo que había ocurrido.

Ene 9, 2018 | DDHH, Noticias en imágenes

Si no hay justicia, hay escrache. Sábado y domingo millares de personas se movilizaron al Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, para repudiar al genocida Miguel Etchecolatz en el mismo lugar en donde cumple la prisión domiciliaria. Los manifestantes colocaron siluetas de cartón en medio de las arboledas, en homenaje a los 30.000 desaparecidos. Los organismos de derechos humanos y vecinos que se movilizaron desafiaron otro importante e intimidatorio operativo policial.

Nov 15, 2017 | DDHH, inicio

El juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad por los que están acusados Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader tuvo este martes la presentación de los alegatos de la Fiscalía; el próximo martes será el turno de las defensas de los imputados. La Fiscalía, al igual que las querellas que representan a Abuelas de Plaza de Mayo y a las familias de las víctimas, pidió prisión perpetua para el ex General de Brigada Eduardo Alonso, acusado del asesinato de Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses; y la misma pena para el ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares Rafael López Fader, imputado por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto y de tentativa de homicidio de su secretario Juan José Fernández

A las 10 de la mañana ingresaron los acusados a la sala. Alfonso pareciera no comprender aún la gravedad de su situación y los delitos que se le imputan, así como tampoco sus amigos, que al verlo pasar por la puerta del tribunal, lo vitorean, en voz baja, haciendo ademanes con la mano como si estuvieran festejando una hazaña.

La audiencia comenzó con una contextualización de los hechos de ambos casos. El secretario de la Fiscalía dijo que el arma elemental usada en el plan sistemático de eliminación de la subversión fue la inteligencia basada en la extracción de información a través del secuestro, tortura y disposición final de las personas, es decir su ejecución y la posterior desaparición de los cuerpos. “No existía otra operación en esa época que no tuviera que ver con dicho plan. Las planas mayores de la jefatura, los comandos, cada uno de los departamentos y escuelas, tenían distribuidas determinadas tareas en función del cumplimiento del plan. De ahí se desprende la importancia de los oficiales de operaciones en la ejecución de cada uno de los hechos como los que hoy se están juzgando”, amplió. Tanto en el caso García-Recchia como en el del ex diputado Diego Muniz Barreto tuvo participación el Área de Inteligencia.

Eduardo Alfonso rechazó las imputaciones en su contra. Dijo que no participó en el hecho y que no estuvo en el lugar

El fiscal Marcelo García Berro comenzó su alegato manifestando su coincidencia con todo lo expuesto por las querellas. Luego nombró a todos los condenados por la participación del secuestro y desaparición de víctimas embarazadas, entre las que se encontraba Beatriz Recchia, en el marco del juicio conocido como “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”: Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone, Luis Sadi Pepa y Carlos Eduardo José Somoza. “Hoy nos toca juzgar a Eduardo Alfonso porque cuando se hizo aquel juicio, el señor estaba prófugo”, dijo García Berro. Las pruebas que demuestran la participación de Alfonso en los hechos fueron las mismas mencionadas por las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos, tanto Nacional como Provincial. Entre ellas figuraban las constancias médicas y los legajos personales del ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico y Alfonso, el reclamo administrativo de Delaico, las condecoraciones a ambos por su desempeño en el operativo de Villa Adelina, las notas periodísticas de la época, el Boletín Oficial militar y las declaraciones de los vecinos de las víctimas. Alfonso rechazó las imputaciones en su contra. Dijo que no participó en el hecho y que no estuvo en el lugar, alegó que estaba con Delaico realizando un control vehicular en Villa Adelina en el que resultó herido. Sin embargo, el descargo que realizó Delaico no coincidió con la declaración del imputado. “De las pruebas del juicio surge que Alfonso mintió sobre su declaración indagatoria, sus dichos resultaron inconsistentes y no explicó cómo es que se encontraba realizando tareas rutinarias fuera de su jurisdicción, siendo oficial de contrainteligencia destinados a tareas especiales”, dijo el fiscal.

En base a los argumentos expuestos, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso bajo los cargos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas, cometidas en perjuicio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García y Beatriz Recchia. Esto es una novedad, ya que es la primera parte querellante que acusa a Eduardo Alfonso de la coautoría del homicidio de la desaparecida Beatriz Recchia. También pidió que se considerase como agravantes la multiplicidad de homicidios, el plan perverso de apropiación de la beba que llevaba en su vientre Beatriz Recchia, para el cual se la mantuvo cautiva dentro del campo de concentración hasta el momento del parto, para luego asesinarla.

La Fiscalía pidió la prisión perpetua para Rafael López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad.

En el caso contra López Fader, la Fiscalía afirmó: “Con las pruebas producidas durante el juicio se ha probado la directa intervención de Rafael López Fader como integrante del Departamento Nº2 de Inteligencia, funcional al plan sistemático empleado por las Fuerzas Armadas”. El acusado declaró en dos oportunidades negándose a responder preguntas que no fueran formuladas por su abogado. “Para el 6 de marzo de 1976 trabajaba en el Comando de Institutos Militares con la categoría de Teniente Primero, era instructor de tropa y oficial de servicio que tenía a su cargo tareas como cortar el pasto y arreglar los alambrados. Yo no soy de inteligencia, trabajé desde el 73 hasta el 79 como oficial experto en tropas especiales”, declaró Fader. La Fiscalía cuestionó esa declaración y manifestó que el imputado omitió su paso por el Área de Inteligencia en Campo de Mayo y su amplia carrera en la especialidad, sin embargo existe prueba documental y testimonial que lo coloca en ese destino ejecutando la especialidad. “Esto no se debe a una falta de memoria, ya que su paso por ese lugar ha marcado significativamente su trayectoria militar”, subrayó. Entre las pruebas se encuentran el legajo personal del acusado, un reclamo administrativo que inició el propio imputado por cuestiones económicas, en el que él mismo dice haber sido designado en el Comando de Institutos Militares del Departamento de Inteligencia; también el informe del programa “Verdad y Justicia” y la firma de López Fader en una evaluación a un suboficial de Inteligencia en calidad de jefe y capitán de Contrainteligencia. “Está ampliamente acreditado que López Fader se desempeñó del 77 al 79 en la División de Contrainteligencia de Departamento Nº 2 como el tercero en jerarquía. Ocupó al momento de los hechos una función esencial dentro del esquema represivo del Comando Institutos Militares. Por lo tanto, se le confiere un rol activo en los hechos que se le imputan como coautor y debe ser investigado por hechos similares y si corresponde enjuiciarlo”, concluyó.

Como resultado del análisis de las pruebas presentadas, la Fiscalía también pidió la prisión perpetua para Rafael López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad cometida por abuso funcional y agravado con uso de violencia y amenazas, tormentos y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Muñiz Barreto. Y consideró como agravantes el sadismo aplicado a las víctimas, tanto dentro del centro de detención clandestino como durante el recorrido que tuvieron cuando fueron llevados para su eliminación en la provincia de Entre Ríos.

Querellantes en el juicio contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso

Tanto en el caso contra Fader como en el de Alfonso se pidió que se incluyeran como agravantes las consecuencias generadas a los hijos y a los familiares de las víctimas por los hechos comprobados. La Fiscalía consideró que dada las gravísimas modalidades desplegadas y los roles que los imputados desempeñaron en los hechos no encontraron atenuante alguno para con los acusados.

El próximo martes 21 de noviembre será el turno de los alegatos de la defensa, las réplicas y duplicas. La sentencia por parte del juzgado está prevista para el viernes 24 de noviembre.

***

Leé las coberturas de las audiencias anteriores:

Abuelas de Plaza de Mayo pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso

Cuando la dictadura plantó un cuerpo en un río

“Los hechos traumáticos no se olvidan”

Más pedidos de perpetua

Actualizado 15/11/2017