Abr 26, 2017 | Comunidad

Un oficial armado ingresó en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, en el barrio porteño de Balvanera, el jueves último. El hecho provocó el temor y la preocupación de los padres y docentes del colegio, pero también el repudio de amplios sectores de la sociedad que ven, en esta y en otras acciones, el hostigamiento a los trabajadores docentes y a los estudiantes que reclaman por sus derechos.

La comunidad educativa del Mariano Acosta presentó una denuncia ante la Asesoría Tutelar del Menor, a cargo del fiscal Gustavo Moreno, para que se investigue a los uniformados de la Policía de la Ciudad que formaron parte en la intimidación y amedrentamiento de los alumnos. Además el viernes, en una asamblea, los padres y docentes de la escuela decidieron presentar una acusación en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y planean presentar una nota firmada por los responsables de los menores al ministerio de Seguridad de la CABA para exigir una explicación por haber enviado agentes al instituto. Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, destacó la sensibilidad de la comunidad educativa en diálogo con ANCCOM: “En esta escuela hubo sesenta y cinco desaparecidos por la dictadura y hoy estamos preocupados. La situación es muy compleja, no recuerdo una democracia como ésta. Este proyecto de país que proponen no cierra sino es con represión, porque si la gente tiene hambre, no tiene acceso a la salud, al trabajo y a la educación va a salir a protestar para defender sus derechos”. Por su parte, Alina Conde, madre de un estudiante de la escuela, presente en la asamblea del viernes advirtió: “No es la primera vez que pasa. El 23 de marzo algunos alumnos estaban haciendo banderas y la policía estaba en la vereda del colegio observándolos. En la zona hay robos casi todos los meses y ellos no aparecen, pero para vigilar a los chicos sí”.

La preocupación de docentes y padres se extiende a los estudiantes, que también se organizan para defender la educación pública. Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, sumó a lo ocurrido en su escuela otros hechos: “En la Técnica Número 27 ocurrió la misma situación. Se acercaron policías diciendo que había una marcha y entraron al edificio”. Recordó además un hecho aún más grave ocurrido en la escuela de música Juan Pedro Esnaola. “Requisaron a un chico de 17 años a la salida de una reunión. Le pidieron el documento, abrieron su mochila, inspeccionaron la funda de la guitarra, le sacaron fotos -siendo menor de edad- y sin darle ninguna explicación. El chico quiso llamar a su mamá y no lo dejaron, retuvieron su celular. Después de revisarlo dos veces lo dejaron ir”, describió Agustín.

Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta: «Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué».

La lista de intimidaciones a las escuela comprende también a los estudiantes del Carlos Pellegrini: el mismo día que se inauguró la Escuela Itinerante realizaron una clase pública en la puerta del establecimiento en solidaridad con los docentes reprimidos en Congreso. Desde la vereda de enfrente, ocho policías miraban atentamente todo lo que pasaba.

No parece casual las intimidaciones policiales durante las actividades solidarias de los estudiantes con los docentes en su lucha por el llamado a paritarias nacionales. El 17 de abril a las 18.12, el director de Escuelas Primarias de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Bruno, envió un mail a los inspectores escolares para que adviertan a los directores de las escuelas que las actividades vinculadas a la realidad social “tengan en claro cuáles son los objetivos pedagógicos dejándolos plasmados por escrito en una secuencia de actividades encuadradas en los lineamientos curriculares del Área Formación Ética y Ciudadana y respondiendo al proyecto institucional”.

El viernes por la tarde, en un acto realizado en la Escuela Itinerante para repudiar los hechos del Mariano Acosta, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió a la situación: “Este gobierno está desconociendo lo que son los derechos básicos de los trabajadores: tener una paritaria para discutir tanto mejoras salariales como mejoras en las condiciones laborales. Es un gobierno que asumió por el voto del pueblo pero que está tomando un cariz autoritario”. Además expresó que con la represión en la escuela Itinerante, en la Universidad de Jujuy y con la entrada de la policía al Mariano Acosta se manifiesta el deterioro de la democracia: “Lamentablemente es una situación compleja en el que los trabajadores tenemos que seguir luchando por hacer valer nuestros derechos”.

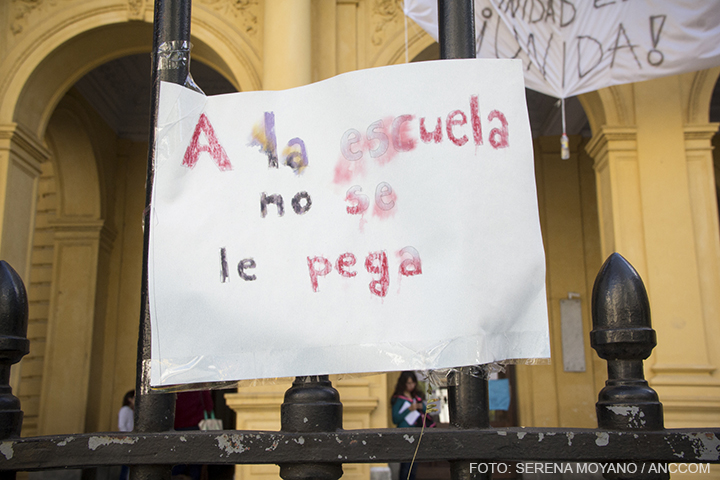

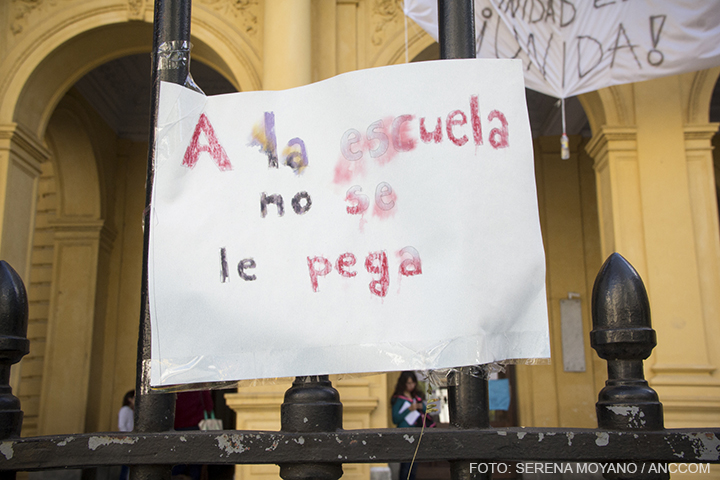

En las puertas del Mariano Acosta, hay claros mensajes de preocupación de los alumnos y directivos por el hostigamiento policial.

El episodio del Mariano Acosta

Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, relató a ANCCOM lo sucedido el jueves en su escuela: “En el marco de los reclamos por las paritarias docentes los alumnos que conforman el Centro de Estudiantes nos pidieron realizar clases públicas en una plaza. Nos negamos porque nos pareció peligroso y decidimos hacerla en el patio”. Fue así que el jueves 20 de abril, a las 10 de la mañana, antes de comenzar la clase, le informaron a la vicedirectora, Viviana Fernández, que cuatro uniformados estaban frente al colegio. Fernández se acercó para preguntar qué hacían ahí y le respondieron que les habían dicho que habría una movilización. Ella respondió que solo se realizaría una clase pública en el patio de la escuela y los policías insistieron con que tenían que permanecer por si decidían cortar la calle. Entonces les consultó de dónde venían y contestaron: “del Comando”. Quince minutos más tarde llegó Raquel Papalardo, quien recibió la misma información por parte de los oficiales, a la que se sumaron algunas amenazas: “Yo les hice las mismas preguntas. Me contestaron socarronamente que tenían una orden de captura para mí. Les dije: ´Acá me tienen´. Después me aclararon que les habían informado que se haría una marcha. Agregaron que si queríamos podían cortar un árbol y prenderlo fuego para cortar la calle. Negué que hubiese una marcha planeada y ellos sostuvieron que tal vez los chicos se podrían desbordar y cortar la calle. Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué. Cuándo interrogué sobre su procedencia me dijeron que venían de Operaciones”.

Raquel describe que las clases públicas se llevaron a cabo con tranquilidad, puertas adentro de la institución, entre las 12.15 y las 13.15, pero que más tarde ocurrió otro hecho alarmante: “A las 14.30 yo estaba almorzando en la Secretaría y un policía se presentó en los pasillos. Lo vi y le pregunté qué hacía en la escuela y quién lo había enviado. Entonces respondió que era de la comisaría séptima -a nosotros nos corresponde la octava- y que lo habían mandado porque había una marcha y tenía que saber si íbamos a cortar la calle. Al lado de él se encontraba un profesor de Historia quién me advirtió que estaba armado y empezó a pedirle al oficial que se retirara, porque no podía entrar armado a una institución educativa si no tenía una orden judicial. Entonces, se excusó diciendo que estaba cumpliendo con su labor”, relató Raquel consternada.

En la asamblea del Mariano Acosta el presidente del Centro de Estudiantes, Agustín Prieto, manifestó su preocupación: “Cuál es el límite, hasta dónde quieren llegar. No queremos esperar a que desaparezca un chico de nuestra escuela y no sepamos donde está. Somos pibas y pibes de entre 13 y 18 años, no el aparato represor del Estado. No tenemos armas, tenemos lápices y hojas. La palabra es nuestra única arma y la vamos a seguir usando para que deje de pasar esto”.

El repudio

“Bajen las armas, aquí solo hay chicos y chicas estudiando”, se leía en los carteles que sostenían los oradores de la asamblea que reunió a los docentes, directivos y estudiantes del Mariano Acosta como así también a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y maestros de la Escuela Itinerante frente al Congreso el viernes último, luego de conocerse los hechos ocurridos en el colegio. Allí no sólo se debatió lo acontecido en Balvanera sino que se recordó que la semana anterior en Jujuy dos alumnos, Ignacio García y Joaquín Quispe –presidente del Centro de Estudiantes- fueron detenidos ilegalmente en la Universidad Ciencias Agrarias por la policía provincial.

Francisco Reydó, representante de CTERA, también opinó: “Lo que pasó en el Mariano Acosta es otra forma de intimidación a la educación pública como lo que ocurrió el jueves cuando se presentaron los empleados bancarios a manifestar su apoyo a la Escuela Itinerante y hubo un cordón policial de Infantería, en clara actitud de provocación e intimidación a una actividad conjunta de educadores y gremialistas. Creo que esto es muy peligroso porque quieren instalar una situación de normalidad y no es natural que eso suceda”. Por su parte, Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta advirtió sobre lo ocurrido en su escuela: “Supuestamente un vecino llamó a los oficiales. Pero viendo lo que pasó en distintas instituciones del barrio solo me queda pensar que los vecinos se están coordinando mucho o son los policías los que lo están haciendo para amedrentar e intimidar a la comunidad educativa”.

La policía, la noche de la represión a la protesta social, durante el armado de la carpa itinerante de los docentes.

Reydó expresó que no es aceptable que en un período democrático estén sucediendo estas cosas y advirtió: “Entendemos que disciplinar y condicionar a los trabajadores docentes hoy es condicionar y disciplinar al conjunto de los trabajadores de nuestro país”. En la misma línea, Marcelo Guagliardo, otro maestro de la Escuela Itinerante, declaró: “Nosotros tenemos mucha preocupación; por eso estamos movilizados desde antes que iniciaran las clases, porque veíamos que estábamos frente a un gobierno que se había corrido de sus corresponsabilidades en el sostenimiento de la educación pública. Y utiliza a las fuerzas policiales para reprimir las protestas sociales. Vemos que hay un retroceso a un tiempo que mucho nos costó superar. Las políticas de ajuste no se sostienen si no es con un aparato represivo fuertemente preparado por el Estado. Esto se puede observar en la compra millonaria de armas por parte del gobierno de Macri, debido a que la única hipótesis de conflicto que encontramos en la Argentina es el conflicto interno por la agudización de la crisis social”.

Actualizada 25/04/2017

May 3, 2016 | inicio

La facultad policial para detener personas en la vía pública y pedir documentos, el uso de las pistolas Taser que producen descargas eléctricas sobre los cuerpos humanos, la emergencia en materia de seguridad y el protocolo antipiquetes. La enumeración forma parte de una lista de medidas de la gestión de Cambiemos que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundió como un nuevo marco para facilitar posibles detenciones arbitrarias.

A 25 años del caso Walter Bulacio –un crimen que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia policial-, la CORREPI lanzó una Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias junto a un conjunto de organizaciones sociales. También denunció que, desde diciembre de 2015, se ampliaron y profundizaron las facultades policiales para demorar a personas sin causa alguna. “Ya no tenemos la opción de pensar si lanzamos o no una campaña nacional, sino que tenemos que hacerlo en defensa propia. Hay que poner en evidencia un mecanismo que funciona aceitadamente por dos características: la naturalización hacia el interior de la clase que la padece y la invisibilización hacia el afuera”, explicó María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI , en diálogo con ANCCOM.

Cada año, la CORREPI realiza un documento oficial -Archivo de Casos- que certifica que este accionar no sólo aplica en la actualidad, sino que tiene una larga trayectoria. En su última actualización de fines de 2015, la organización subrayó que, desde el asesinato de Bulacio, alrededor de 500 jóvenes menores de 18 años murieron en comisarías, donde nunca deberían haber estado.

Esos datos tienen historia propia. Desde diciembre de 1983 hasta la actualidad, según CORREPI más de 47 mil personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. El 40% de esas víctimas estaban detenidas en cárceles y comisarías. Del total de las personas que resultaron muertas en ese ámbito, la mitad no estaban allí por delitos, sino por averiguación de antecedentes, para identificación, por contravenciones o razzias.

Las modalidades de represión utilizadas son el gatillo fácil, el asesinato de personas detenidas, casos de conflictos intrafuerza o intrafamiliares donde el autor utiliza para “resolverlos” los recursos represivos que le provee el Estado, la desaparición forzada, los asesinatos en movilizaciones o protestas y las causas fraguadas. El blanco fácil es la juventud. En el 52% de los casos, las víctimas son personas menores de 25. En el análisis de la implicancia de las diferentes fuerzas de seguridad, los estudios de CORREPI afirman que un gran número de los casos recae sobre los servicios penitenciarios y las policías provinciales, con más de mil y de dos mil víctimas, respectivamente. Continúa la Policía Federal Argentina que supera los 400 y le siguen otras fuerzas -seguridad privada, Gendarmería, Prefectura y Policía Metropolitana-, con menos cantidad registrada, pero no exentos de participación.

Nuevo escenario

Un dato adicional al nuevo estado de cosas proviene del interior del país. Verdú advirtió que muchos distritos modificaron sus legislaciones contravencionales: describen conductas que no son delitos pero que son tratados como si lo fueran para habilitar y justificar la detención. “Todas acciones que tienen directa relación con la necesidad de generar control social, en un marco de ajuste, de saqueo, que da motivo a que la gente salga a la calle a protestar y, por lo tanto, deba ser disciplinada de manera mucho más dura”, agregó.

La campaña fue presentada con una conferencia de prensa en la Legislatura porteña y luego ampliada con una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Se cumplía el vigésimo quinto aniversario de la detención, tortura y muerte a manos de la Policía Federal Argentina de Walter Bulacio, un joven de 17 años que aguardaba en el ingreso del Estadio Obras Sanitarias para disfrutar de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A la iniciativa se adhirieron cientos de organizaciones de derechos humanos, barriales, estudiantiles, sindicales, culturales, partidos políticos y familiares de víctimas.

“Es una de las peores herencias de la dictadura”, definió Enrique “Cachito” Fukman, integrante de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, durante la rueda de prensa. Y advirtió: “Una persona puede ser detenida por portación de cara y, de ahí en más, su destino pasa a estar en manos de las fuerzas de seguridad”.

Por su parte, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda, expresó que “el Estado manifiesta su esencia represiva más que nunca cuando actúa de modo arbitrario, cuando reprime, agrede y mata a un joven simplemente por estar ejerciendo su papel directo de violentador de la vida y la libertad”, subrayó.

Verdú completó el argumento: “Las detenciones arbitrarias son ese enorme sistema que faculta a la Policía y a todo el conjunto de las fuerzas a detener a cualquiera, en cualquier momento y lugar, solamente porque se le dio la gana a ese funcionario de seguridad”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado argentino terminar con este sistema de detenciones arbitrarias el 18 de septiembre de 2003, pero desde la CORREPI denuncian que esa sentencia sigue sin cumplirse y atraviesa absolutamente a todas las gestiones hasta la actualidad. Como titula su último documento oficial, “Los gobiernos pasan, la represión queda. La lucha también”.

Ene 5, 2016 | Entrevistas

Mariano Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre de 2010 por un grupo armado al mando de la Unión Ferroviaria (UF) durante una manifestación de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Ferreyra tenía 23 años y militaba en el Partido Obrero (PO). Murió en Barracas, ante la inacción de la Policía Federal, víctima del ataque de la patota sindical a los trabajadores que reclamaban el fin del trabajo precario. En 2013 finalizó el juicio que sentenció a catorce culpables por su muerte, entre los que se encontraron: José Pedraza, ex secretario de la UF, como autor intelectual, junto a Carlos “Gallego” Fernández, quien era secretario administrativo; Pablo Díaz, delegado gremial del sindicato; Cristian Favale y Gabriel Sánchez, miembros de la patota y autores materiales del crimen. Además, la Justicia condenó a otros ferroviarios y policías, cómplices del plan de ataque a los manifestantes. Las penas máximas fueron de 18 años para los que dispararon las armas y 15 para los líderes del sindicato. Pablo Ferreyra, hermano mayor de Mariano y también con un pasado militante, encabezó por entonces el reclamo de justicia. Hoy, a cinco años del asesinato, convertido en legislador porteño por el partido Seamos Libres, aborda las demandas desde otro lugar: “Se ha visibilizado la tercerización; la muerte de Mariano puso luz a ese fenómeno. Se generó una conciencia pero todavía está todo muy verde”, dijo Ferreyra con respecto a la tarea que queda por hacer.

¿Está conforme con la resolución del juicio?

Sí. Siempre partiendo de que primero se generó una injusticia, y es muy relativo lo que puede significar el resarcimiento. En este caso, los mecanismos de la justicia han sido rápidos, concretos y efectivos. Si tomo en cuenta eso, estoy conforme. Con el rumbo también, es el que uno espera para cualquier tipo de investigación policial o para cualquier tipo de crimen: que haya una fiscal y una jueza que motoricen la investigación, que haya un juicio oral y que haya una sensibilidad puesta en una traslación de la condena social al ámbito judicial. Y a partir de que, en septiembre, la Cámara de Casación ratificó el fallo, ya es irreversible la condena a Pedraza, la patota y los policías. No tienen posibilidades de garantizar su impunidad. Todo eso genera, por lo menos a mí, cierta satisfacción. Pero lo que también genera es un enorme contraste con la mayoría de las causas políticas, o causas de violencia institucional, o en donde están involucrados sectores del poder. Donde siento que todavía hay injusticia, es en la causa, que fue nombrada en el fallo, sobre sobornos. Está casi comprobado que un juez de la Cámara de Casación, que se encargaba de sortear el juicio oral, iba a favorecer la situación procesal de Pedraza haciendo que eso caiga en manos de un tribunal amigo, y hay un soborno que no logró ser entregado, pero se encontraron las pruebas y la evidencia de que la Unión Ferroviaria, Pedraza, y un ex agente de la SIDE estaban instrumentando todo lo necesario para hacerle llegar el soborno a este juez.

“Se ha visibilizado la tercerización; la muerte de Mariano puso luz a ese fenómeno. Se generó una conciencia pero todavía está todo muy verde”, dijo Pablo Ferreyra con respecto a la tarea que queda por hacer.

¿Pero no sucedió?

No sucedió el hecho. Hay una suposición, pero están las pruebas y están las escuchas, que son claras. Hablan por sí solas.

¿Por qué este caso fue la excepción y se resolvió de manera tan efectiva?

Hay muchas cosas, una de ellas me parece que fue la crisis y el fenómeno político que generó. Fue en 2010, en un periodo de revalorización del rol de la juventud militante. El asesinato de Mariano generó una contradicción en ese contexto. Porque fue un asesinato político de un joven en el ejercicio de su militancia, y entró en colisión con los tiempos políticos. Por ende, generó una fuerte crisis política en el Gobierno Nacional. Porque si el Gobierno lleva adelante esa politización de los jóvenes y la respeta, que suceda lo contrario provoca una crisis. Y esa contradicción fue, desde mi punto de vista, lo que más motorizó el juicio. También los otros factores, como la sensibilidad social y la militancia política. Después, la investigación y la resolución con el juicio oral, también habla de una tendencia política que, en todo caso, en este marco histórico y no en otro, se podía resolver este crimen. Además, me parece que el principal factor, en todo caso así lo dejó explícito hacia nuestra familia la presidenta Cristina Kirchner, fue la decisión del Estado de generar las herramientas necesarias para que avance la investigación. El testigo principal del caso, que fue un integrante de la patota, llegó casi directamente llevado por Néstor Kirchner a declarar a la fiscalía. Eso habla de lo que generó el asesinato y de lo que significaba.

“Fue en 2010, en un período de revalorización del rol de la juventud militante. El asesinato de Mariano generó una contradicción en ese contexto. Porque fue un asesinato político de un joven en el ejercicio de su militancia.”

¿Piensa que la justicia puede ser reparadora?

A mí me parece que sí. En general, cuando se genera una injusticia, los familiares de víctimas de violencia institucional están detrás del motor del reclamo, peleando contra la burocracia de la justicia y peleando con los tiempos procesales que son largos. Ese tiempo hace que se vaya consolidando más la sensación de impunidad. Cuanto menos se investiga sobre la prueba concreta, más tiempo se pierde. Si la Policía agarra a un pibe, lo hace desaparecer y lo entierra como NN, se pierden meses en los que se podría haber investigado qué pasó, quién lo mató y quiénes están involucrados. Cuando empiezan aparecer los poderes fácticos que están atrás, cuando el fiscal tiene que investigar concretamente un caso y lo que hace es comprar la versión de la policía, del sujeto más poderoso, termina garantizando la impunidad. Este caso pudo reparar porque generó lo contrario. Pero es excepcional. Se tiene que analizar como algo particular de una época. Eso no significa que este caso sea aleccionador para la Justicia, ni que los jueces ahora digan: “Acá tenemos otro caso como Mariano Ferreyra, entonces hay que resolverlo rápido”. No pasa eso.

La mayoría de los casos de violencia institucional tienen como víctimas a integrantes de los sectores más vulnerables, ¿eso también influye?

En este caso nosotros no necesitamos impulsar solos el caso, como le sucede a los sectores populares. Concretamente, la militancia puso una voz. Y por ser Mariano militante, implicó que ya había un sector que iba a reclamar por su asesinato. Aparte no hizo falta gritar, porque en general Mariano fue presentado públicamente, y en los medios, como militante político. Diferente de otra época, como en 2001, o en el puente Pueyrredón en 2002, en donde el militante político estaba estigmatizado. No dejo de pensar en la tapa de Clarín, sobre “La crisis causó dos nuevas muertes”, como algo de negación de la responsabilidad del Estado en esas muertes. Y este es otro período donde, en todo caso, el militante político tiene adjetivos positivos. Mariano fue presentado siempre como un militante político, activo, interesado en la música, en el arte, en el teatro y en el cine. Que tenía intereses políticos y que estaba peleando por una causa solidariamente con trabajadores tercerizados. Además, provenía de un sector medio, no de un sector invisibilizado por los medios. Esa situación hizo que no tuviésemos el mismo rol que otros familiares de víctimas, que tienen que dar una pelea contra la invisibilización, contra la estigmatización de los medios, contra la policía, contra los jueces, los fiscales, y contra el poder político también.

¿Cambió algo en los manejos de la burocracia sindical o en las luchas contra la violencia institucional?

No. Me parece que la violencia institucional viene siendo mínimamente denunciada y eso también es una victoria cultural de este periodo político. Ya no siempre la versión policial es la primera o, en todo caso, no es la única confiable. Algunos sectores de los medios, más conscientes, también ayudan en eso. El sistema político establecido en los sindicatos, la relación vertical y la exclusión de las listas opositoras, continúa igual que siempre. También continúa igual el rol de sindicalistas, que transgreden su rol y pasan a atender del otro lado del mostrador y a ser empresarios. Todavía hoy se ve cómo se generan cooperativas truchas, cómo se sigue manteniendo cierta precarización laboral sobre la base de cooperativas que generan los propios sindicatos. Cómo los sindicatos, ante despidos, no organizan a los trabajadores, no tienen campañas de concientización sobre qué es la tercerización laboral. No ha cambiado mucho. Sí se ha visibilizado la tercerización como fenómeno, y la muerte de Mariano puso luz a eso. Hay trabajos académicos y campañas incipientes. El propio CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) tiene un área donde estudia las problemáticas laborales a partir de este caso. Se generó una conciencia sobre eso, pero todavía está muy verde.

Como legislador, encabeza muchas de esas demandas, ¿cómo es esa labor?

En la Legislatura manejo una comisión que se creó sobre violencia institucional, donde buscamos visibilizar los casos de los pibes que matan las policías. Ahora estamos con el caso de Roberto Autero, asesinado en febrero por la Policía Metropolitana. Entonces, desde lo político algo se avanza, pero es difícil. El rol se juega más hacia afuera de la Legislatura donde, por ser familiar de una víctima, puedo articular las dos intenciones. Aunque no siempre ambas intenciones se llevan bien. Son complicadas, porque hay familiares que cuando uno entra en otra relación con la política, o pasa a ser parte del sistema político, ponen cierta distancia. Por otro lado, generar leyes contra la precarización laboral es muy complejo. Hay un problema muy grande, que es la mayoría oficialista en la Ciudad. Y hay problemas estructurales que Argentina tiene, en general, respecto a la tercerización. Y no se solucionan con mayor crecimiento económico, por eso deben ser atacados de otra manera. En la Ciudad hay talleres clandestinos que tienen relación con el trabajo precario. Pero la verdad que es muy difícil pensar que el rol legislativo alcanza. Se pueden hacer leyes a nivel nacional que sean contra la tercerización, pero si no lográs que el Ministerio de Trabajo tenga un rol activo como policía de trabajo, denunciando, verificando y combatiendo la tercerización, no tiene sentido. Lo mismo ocurre si los sindicatos son los mayores responsables de la tercerización. Si no conjugás la legislación, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, no se detiene un fenómeno de estas características. Porque la tercerización y la precarización no son simplemente fenómenos económicos; también son políticos, porque implican la fragmentación del colectivo laboral. La Legislatura a veces funciona como caja de resonancia para denunciar. Si no hay una voluntad política mayoritaria, una vocación del Poder Ejecutivo de la Ciudad de llevar adelante políticas que permitan acabar con eso, no va a pasar.

¿Cómo decidió ocupar ese rol?

Lo que tenía era un rol de familiar. Complejo, porque yo también tenía que buscar una interpretación del asesinato que tuviera un relato acorde a lo que pensaba. En un primer momento, tenía de un lado algunos funcionarios del Gobierno Nacional pensando, a veces irresponsablemente, que esto era algo armado, y que “les habían tirado un muerto”. Y del otro lado, tenía también algunos partidos de izquierda con una política muy agresiva contra el Gobierno Nacional, responsabilizándolo, sin complejizar nada. Eso, que al principio estuvo latente, después se fue diluyendo. En esa situación, mi lugar fue complejo, porque es obvio que siempre hay una responsabilidad estatal al no poder solucionar problemas estructurales como la tercerización. Pero también ponderé a favor el rol de la Justicia. Debía complejizar, y el mejor ángulo para hacerlo era hablar de lo que estaba haciendo Mariano en ese momento; no había que entrar tanto en la disputa por quién representaba mejor a Mariano: si yo como familiar, si es el Partido Obrero o el Gobierno. Lo importante era decir: hay tercerización. Se había generado un entramado de tercerización que la Unión Ferroviaria tenía que sostener utilizando trabajadores como fuerza de choque, metiendo una patota con armas de fuego en el medio de esa convocatoria. No todos los que estaban ahí son criminales, ni estaban de acuerdo con el crimen. Pero toda esa complejidad se fue revelando a partir de entender quién es Pedraza y qué estaba haciendo Mariano ahí. Esas reivindicaciones aún hoy siguen siendo necesarias de abordar. Fue difícil, y eso me dio un rol político, aunque no lo quisiera. Después, también está la vocación. Yo soy un militante político, y en todo caso, el impasse en el que estaba después de haber militado en el Partido Obrero era también producto de la crisis que genera, en mi caso al menos, que una fuerza política como el kirchnerismo ocupe un lugar y te interpele.

«Ahora estamos con el caso de Roberto Autero, asesinado en febrero por la Policía Metropolitana. Entonces, desde lo político algo se avanza, pero es difícil».

Con respecto a la Policía Federal, ¿qué cambios crees que deberían darse para modificar su accionar represivo?

Son difíciles. Porque es un entramado muy grande, que ni siquiera hoy responde a la centralidad de un comisario o de un jefe. Al contrario, hay liderazgos territoriales y hay una caja negra que manejan como quieren, sobre la base de, por ejemplo, el narcotráfico o la prostitución. Son ejemplos burdos, pero ¿cómo haces para desmantelar eso? Es complejo. Cada vez que desenmascarás a uno, se te arma un problema. No es que descabezás al de arriba y toda la estructura se cae. Tenés que tener una estrategia y yo me siento incapaz de establecerla. Sí soy capaz de acompañar a los que lo hagan. Por eso cuando Nilda Garré asumió en el Ministerio de Seguridad me comprometí, tuve reuniones con ella… Doy todo el apoyo que se pueda, con las limitaciones que puede generar el poner luz sobre un nido de ratas. Yo entiendo que esa situación se puede modificar solamente desde la política. Solo se puede desarticular la policía, transformarla en otra cosa y que tenga un respeto mayor por el concepto de la seguridad democrática sobre la base de que la jefatura política. El mejor momento de la política de no represión fue cuando Néstor Kirchner tuvo una política firme al respecto. Eso significa intervenir en los conflictos con funcionarios civiles y no de dejar la resolución en manos de la policía. Sergio Berni genera el efecto contrario. Nilda Garré tenía mucha más intervención. Son gente que tiene una concepción distinta.

Lo central es la voluntad política…

Para mí, la solución en el 90% de las cosas es la política. Aún hoy hay episodios de represión, aunque no todo se puede adjudicar al Gobierno Nacional, porque no se puede decir que la responsabilidad de lo que sucedió en Tucumán fue del Gobierno Nacional. Pero hay protocolos del Ministerio de Seguridad, hay formas de actuar en las marchas y, muchas veces, hay una omisión o una utilización parcial; hay una zona gris. Pero el Gobierno sigue manteniendo una política concreta de no intervenir en los conflictos de manera represiva, de buscar el diálogo. Más fuerte al principio, ahora más difícil. Hace dos años tuvimos una rebelión de las fuerzas policiales. Esa insubordinación habla de la dificultad del momento y de que las fuerzas de seguridad no se pueden reducir al panfleto de la izquierda. Hay que tener una estrategia para lograr esa desarticulación o purga.

¿Y qué pasa con la Policía Metropolitana?

Recién ahora se hicieron los protocolos de actuación de la Metropolitana. Yo creo que ahora se estarán ajustando a los protocolos nacionales, de cómo intervenir en manifestaciones, de cómo desarrollar los conflictos. Pero llegó recién ahora, hace algunos días.

Sin el protocolo, ¿cómo actuaban?

A mí me pasó que estaba en el Barrio Papa Francisco, reclamando por un detenido y en un momento reprimieron. Yo estaba en el cordón policial hablando con el responsable a cargo, el jefe del operativo, y se corrió dos metros para adentro, atrás de una camioneta, y me cagaron a palos. Ellos sabían que era legislador. No importó, eso era su protocolo. No tener protocolos les permitía actuar como quisieran, lo mismo en el Borda y en la sala Alberdi. Toman decisiones así. Nuestro rol en estos dos años fue visibilizar eso. La Metropolitana es una fuerza de seguridad que tuvo toda la posibilidad de empezar de cero incorporó lo peor de las fuerzas de seguridad. Muchos agentes, el que mató a Roberto Autero, era de la Bonaerense. Se incorporaron elementos de una fuerza policial históricamente viciada, marcada como una de las peores fuerzas, la que llevó adelante la segunda desaparición de Julio López. ¿Por qué pasa eso, quién evalúa que esos oficiales pasen a la fuerza Metropolitana? Lo que nosotros vamos hacer es contrastar claramente lo que hace la Metropolitana y lo que dice el protocolo que se debía hacer. La Metropolitana terminó siendo un agente más de expulsión, porque su verdadero rol acá en la Ciudad ha sido desalojar. Es un eslabón más en lo que es el negocio inmobiliario porteño, la necesitan para sacar a la gente de los barrios, llevarlos hacia situaciones de más de precariedad, o a la Provincia.

Si tuvieras que hacer un balance entre las manifestaciones del 2002 y las de ahora, ¿cuál sería su opinión?

Yo prefiero esta época, donde los pibes no saben qué es una represión en las marchas, donde la gente va a las manifestaciones. En los 90, cualquier marcha podía terminar mal, el gobierno de (Carlos) Menem reprimía, la Alianza reprimió. Prefiero toda la vida esta época. Son muy diferentes. Salir a la calle y manifestarse es sano y es bueno. Ese es el motor de la política: los conflictos, en la superestructura y en la calle.