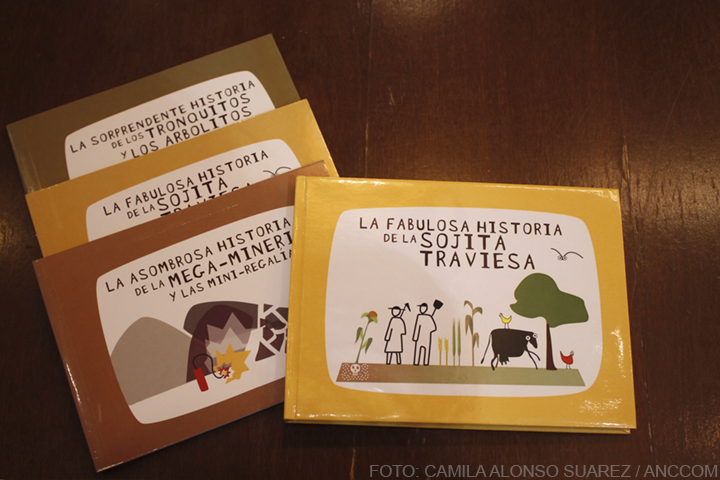

Cuentos infantiles inclusivos para un ambiente sustentable

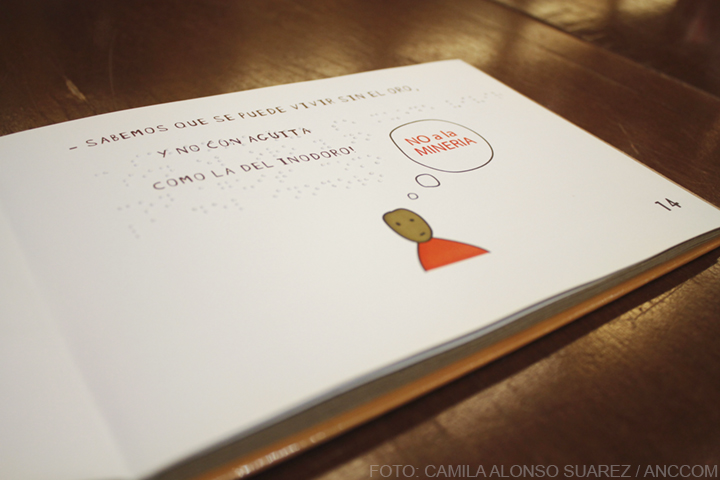

Pachamamita Libros nació como un proyecto independiente del docente de historia Martín Crespi, en respuesta a la escasa creación de cuentos para niños que abordaran la temática ambiental y reflejaran los problemas que derivan del mal uso de los recursos naturales en el país. Para ampliar el acceso, su creador decidió traducir los cuentos a idiomas de pueblos originarios de Latinoamérica tales como el quechua y el guaraní, al lenguaje de señas a través de una producción audiovisual en su blog y transcribirlos también al braille.

“Este material es parte de una muestra plástica con temática ambiental, que estoy preparando. Tenía la inquietud de hacer accesible el material para chicos no videntes e hipoacúsicos. Una vez que tuve el material y los derechos de autor para hacerlo, surgió la idea de traducirlos al guaraní, al quechua, entre otras lenguas de pueblos originarios”, dijo Martín Crespi.

“Kóva ha´e tembiasakue soha akãhatã rehegua ndoikoséirupi ichugui peteĩ milanesa vyrorei ha oiporavo peteĩ arapy akãvai ha mba´e tie´ӯgui henӯhéva”. (“Esta es la historia de una sojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa, y prefirió un mundo de aventuras, lleno de locuras y travesuras”, en guaraní). Así comienza La fabulosa historia de la sojita traviesa, uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros, en el que se reflexiona sobre las consecuencias del sistema extractivista en el modelo de producción sojero.

«La fabulosa historia de la sojita traviesa», uno de los 3 cuentos publicados por Pachamamita Libros.

En referencia a este cuento, Martín Crespi explicó: “En este libro se desarrolla la manera en que el modelo productivo genera graves consecuencias en las poblaciones fumigadas. La fumigación causa estragos. Nosotros, en los centros urbanos, lo vemos en la alimentación. Es una problemática angustiante. En toda región hay conflictos ambientales y problemas sociales que derivan de ello, y está bueno que el chico que lo lea pueda darse una idea mínima de todo lo que involucra”.

La situación concreta a la que alude Crespi, es que desde hace 20 años en la Argentina está autorizada la producción y comercialización de la soja transgénica bajo el supuesto que que terminaría con el hambre en el mundo. Pero lejos de hacerlo, y gracias a las campañas llevadas a cabo por gobiernos y empresas, la agricultura se desarrolló sustituyendo cultivos autóctonos por variedades de alto rendimiento dependientes de productos químicos y fertilizantes.

Otro de los cuentos, La asombrosa historia de la Mega-Minería y las mini-regalías trata sobre las consecuencias de la explotación de la megaminería a cielo abierto. Esta actividad devastadora realizada en montañas y ríos por empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón, desde Jujuy hasta Santa Cruz, a lo largo de cinco mil kilómetros de cordillera, utiliza cantidades enormes de productos químicos tóxicos. En el proceso de extracción se vierten desechos contaminantes al ambiente -aire, suelo, agua- afectando flora y fauna de la región.

“Yma chawachani… ¿Whawachani? Jatun horegos clamchanan alto oxcho monanta latina. Chay mntañas oxipi ckanman yacupi rumispi otckuspa expoytaspa ckay mercado minera impresapi.” (“Veo, veo… ¿Qué ves? Una cordillerita, muy cordillerana, con muchas montañitas latinoamericanas. Esas montañitas tienen minerales, agüita de deshielo y rocas con metales. Para sacarlos y exportarlos, el famoso mercado internacional sugirió la mega minería empresarial”, en quechua).

Para traducir este cuento al quechua, Martín Crespi pensó en Felicidad Aranibar quien nació en Cochabamba, Bolivia y vive en Argentina hace 15 años. “La forestación y la minería son temas interesantes, así que me animé. El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”, dijo Felicidad. Respecto de lo significó para ella este trabajo, recordó sus raíces y aseguró: “Yo vengo de una familia del campo, y el quechua nos representa. Mucha gente no lo reconoce como idioma, me interesa que se lo reconozca, que nuestros hijos lo aprendan”.

Martín también indicó la importancia de traducir el cuento a una lengua como el quechua:

“El quechua es una lengua ancestral, es el paso del tiempo en Latinoamérica. Es súper movilizante escuchar una lengua originaria. Hay dos cuestiones interesantes que nos motivaron: una es revalorizar el idioma y la otra es que al traducirlo, estamos preservándolo”.

«El caso de la minería es grave, hay gente que trabaja por monedas y los de arriba se llevan todo. Los mineros terminan echando a perder su calidad de vida”.

Una tercera publicación que integra la colección, La sorprendente historia de los tronquitos y los arbolitos, se refiere a la deforestación y a la producción de pasta de celulosa que perjudican las regiones de Santiago del Estero y Salta entre otras provincias del país. Cabe recordar que, en el Congreso Forestal Mundial realizado en Sudáfrica en 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dio a conocer un ranking donde la Argentina figura novena entre los diez países que menos cuidan sus árboles nativos.

En una de las versiones de este cuento, en guaraní, se lee: “Heta yvyraí máta aĩva´ ekue yma oñeñotyvaekue sa´i sa´i oje japo haguã mba´e hu´û ijavevopáva kuatiarã. Kuri´ y´ i ha cukalipto moyve oĩva´ ekue ka´aguy ijyvoty ryakuãmbáva ha peteĩ ára ñembo jarurõguáicha ohasa pya´e pya´e jeityha imbaretéva”. (“Había una vez muchos arbolitos que fueron plantados de a poquito, para hacer pasta celulosa súper esponjosa. Antes de los pinos y eucaliptos, había bosques con flores y aromas. Y como si todo fuera una broma, pasaron rapidito demoledoras topadoras”).

El responsable de esta traducción, Damián Arce, fue docente de Lengua del nivel primario en la provincia de Buenos Aires durante 30 años. Hoy, ya jubilado, se dedica a la enseñanza del guaraní. “Mi lengua materna es el guaraní, mis padres eran paraguayos, vinieron a Formosa en 1947 cuando finalizó la Guerra del Chaco. Se instalaron en el campo para poder trabajar, tuvieron una familia muy numerosa. Mis padres y tíos hablaron siempre en guaraní y yo vengo de esa raíz”, recordó el traductor.

Con respecto al tratamiento de los problemas ambientales en la escuela, Damián Arce afirmó: “Un docente lo puede llegar a tomar, pero creo que desde ahí no trasciende. Los temas hay que bajarlos desde lo institucional, para trabajarlos y que se genere compromiso de todos los involucrados. No solamente en una escuela. Tendría que expandirse y trabajarse desde el municipio, desde la provincia, desde la Nación. Pero hay intereses políticos que no ayudan, entonces nos encontramos con la contaminación, el desarrollo de la megaminería a cielo abierto y la expansión de los cultivos transgénicos. Hay muchas permisividades porque sólo se evalúa la parte económica inmediata: los efectos en la tierra no se tienen en cuenta”.

Para la transcripción al braille, Crespi pensó en Emanuel Ludueña, un joven no vidente de 23 años. “Lo que yo hice fue transcribir los cuentos para que una persona con discapacidad visual tenga la posibilidad de leer el mismo cuento, sin tener que cambiar ninguna palabra”, comentó. “Últimamente, las personas no videntes utilizamos el celular y la computadora. Ya casi no leemos desde libros. El hecho de poder transcribir al braille estos cuentos, colabora para que la práctica no desaparezca. Uno puede involucrarse más con el braille e intentar armar lindos proyectos como este”, continuó el joven.

Los cuentos están acompañados por las traducciones, actividades didácticas y un glosario que los niños pueden consultar. En relación al lector, su creador afirmó: “El material está enfocado a una doble lectura, por un lado al público infantil, y por el otro al adulto que acompaña la lectura de los niños, ya sean los docentes o los mismos padres. Apuntamos a la lectura acompañada para una mejor comprensión. Igualmente hay algunos conceptos que están más explicados y desarrollados en el glosario y se juega a la vez con la rima y la gracia”.

Martín Crespi habló sobre los proyectos futuros de Pachamamita libros: “Para el año que viene tendré terminada una muestra plástica con temática ambiental y vamos a traducir al mapuche temas vinculados a la energía y el petróleo. No hay mucho material que se meta con temas puntuales y estructurales como estos, que afectan a mucha gente y a los recursos naturales. Por otro lado publicaremos un libro de alimentación que se llamará La historia de las perdices que comieron felices. El enfoque de esta próxima publicación se centrará en las consecuencias del consumo de los alimentos industrializados: antes la comida alimentaba, luego empezamos a comprar todo en supermercados, empezamos a ingerir alimentos con conservantes, colorantes y fertilizantes, por lo tanto esos alimentos ya no nos alimentan. Otro proyecto para el próximo año es trabajar a partir de los cuentos tradicionales, como Caperucita Roja, para atravesarlos con las distintas problemáticas: lo central es lo ambiental. Lo importante es tener un contenido y atravesarlo con distintas variables dentro de la comunicación, en el sentido de trabajar con las traducciones, la accesibilidad y las distintas tecnologías”.

Actualizado 12/10/2016