Jun 14, 2019 | DDHH, Novedades

Ya transcurrieron diez audiencias en el juicio que investiga las violaciones de los derechos humanos de los detenidos en la Contraofensiva montonera.

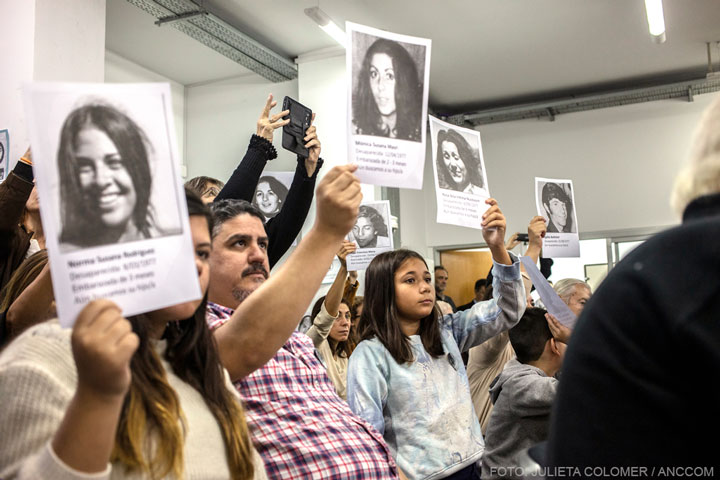

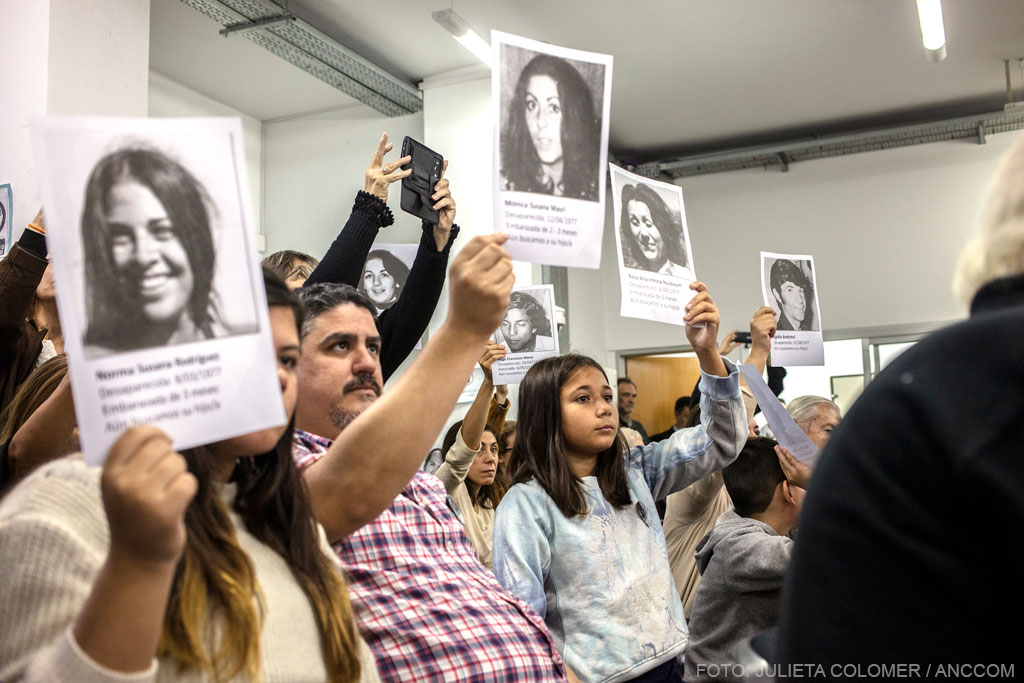

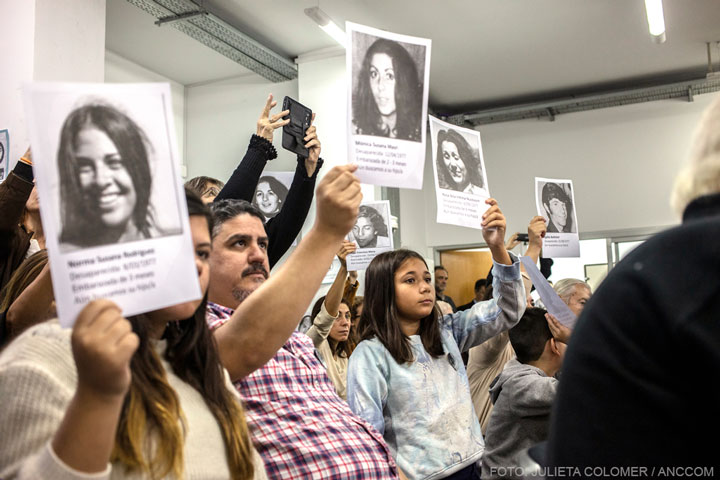

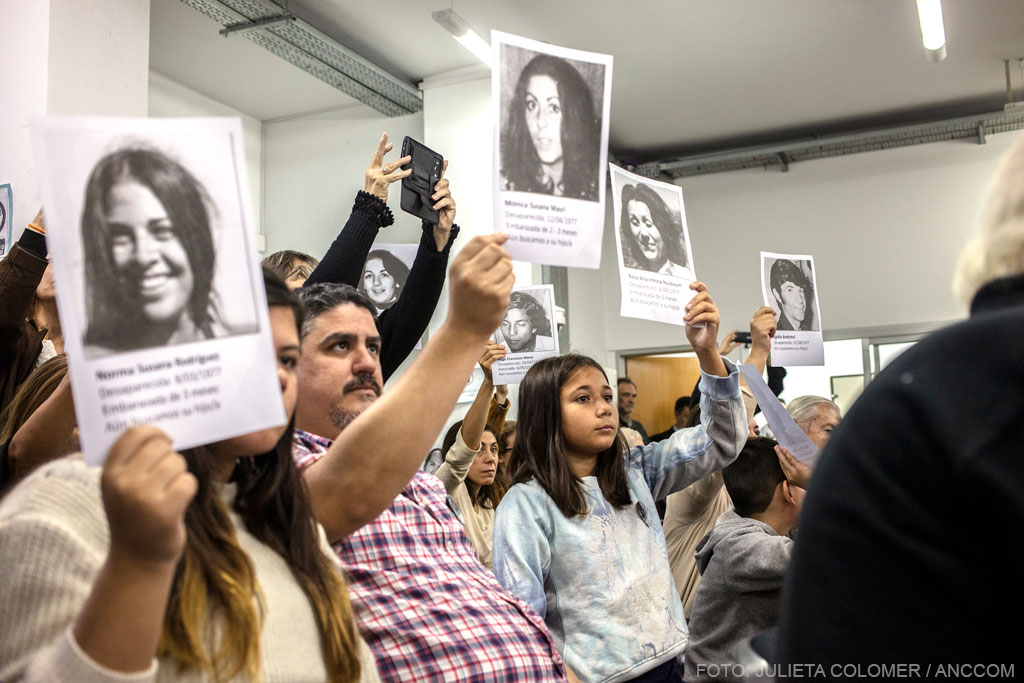

Los familiares de las víctimas llenaron la sala. Minutos antes del inicio de la audiencia –que se retrasó una hora– se repartieron carteles con el nombre y el rostro de los desaparecidos por los que reclaman justicia, todos secuestrados, torturados y asesinados en la marco de la Contraofensiva montonera, entre 1979 y 1980. Minutos después de las 10, con los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín en el estrado, comenzaron los testimonios.

El primero fue el de Carlos Cremona, un ex militante de Ligas Agrarias del nordeste argentino que, con el golpe cívico-militar de 1976, debió esconderse en el monte del Chaco. Como tantos de sus compañeros, padeció la persecución política de las fuerzas de seguridad. Ligas Agrarias agrupaba a los pequeños campesinos de la zona que luchaban por los precios de sus cosechas, fundamentalmente de algodón. “La represión se orientó a acabar con esa organización para favorecer al agronegocio que en ese momento estaba en manos de empresas como Bunge & Born”, explicó.

Cremona se quebró al evocar la dura estadía en el monte: “Vivíamos con lo justo, pero aun así teníamos que cargar unas mochilas muy pesadas. Llevábamos frazadas, algo de ropa y comida, pero sólo para asegurarnos que coma nuestra hija”. Su esposa debió allí ser asistida solamente por él. Sin embargo, tuvieron que encargarle a una familia campesina que cuide de la beba porque era imposible que sobreviviera en esas condiciones. Así estuvieron de 1976 a 1979 hasta que Cremona logró exiliarse en España, pero al poco tiempo regresó para ayudar a sus compañeros a escapar del país. De 1980 hasta casi el fin de la dictadura estuvo preso en la cárcel.

El abogado Pablo Llonto, uno de los representantes de la querella.

El segundo testigo fue Oscar Alberto Mathot, quien en la década del 70 fue parte de la presidencia de la Federación Estudiantil de la Universidad del Nordeste Argentino y de la Juventud Universitaria Peronista. También permaneció escondido en la selva chaqueña hasta 1978, cuando huyó a España y donde tomó contacto con la Junta Reorganizadora de las Ligas Agrarias. Con otros compañeros, entre ellos Cremona y Remo Vénica, decidieron retornar al país para retomar la militancia. “Creíamos que la dictadura iba a ser pasajera, como las anteriores. Suponíamos que en algún momento iban a llamar a elecciones”, señaló Mathot. Pero el triunfo de Reagan en 1980 en Estados Unidos nubló sus expectativas. La Junta Militar ahora contaba con un sostén, a diferencia de Jimmy Carter, antecesor de Reagan, quien los presionaba por las violaciones a los derechos humanos. En 1981 Mathot volvió a España.

Su compañero Remo Vénica, tercer testigo de la jornada, integraba el brazo católico de las Ligas Agrarias chaqueñas y fue otro de los que se escondió en el monte para evitar que lo atrapen. Su historia inspiró la novela Monte madre, de Jorge Miceli, y la película Los del suelo, de Juan Bandana. Junto a su esposa, Irmina Kleiner, brindaban capacitación a los campesinos, desde alfabetización hasta asesoramiento de organización en cooperativas. Por este motivo lo perseguían y por eso debió pasar a la clandestinidad. Su cercanía al campesinado lo ayudó a sobrevivir en la selva, dado que los lugareños le proveían de comida. Aun así fue difícil ya que estaba obligado a dormir siempre en sitios agrestes, ya que hacerlo en alguna casa implicaba poder ser descubierto. Dos de sus hijos nacieron allí, en el monte, y su primera hija, a quien habían dejado al cuidado de otra familia, fue secuestrada por la policía. “La recuperamos al final de la dictadura”, contó Vénica entre lágrimas.

El testigo Remo Vénica, militante de las Ligas Agrarias, abraza al hijo de un compañero asesinado por la dictadura.

Pasadas las 15.30, luego de la breve declaración de Hugo Mancilla, convocado por ser el único testigo ocular de la desaparición de los militantes montoneros Ángela Salamone y Daniel Santilli, se presentó en el tribunal Benjamín Ávila. Tenía colgado un cartel con la foto y apellido de su madre, Sara Ernesta Zermoglio, desaparecida en 1979, y entre el público se encontraba su pareja y sus hijos.

En 1977, cuando tenía 5 años, su familia se exilió en México, Brasil y Cuba –donde nació su hermano Diego–, hasta que en 1979 decidieron volver. Su madre, militante montonera, había resuelto participar de la Operación Retorno. Ese año vivieron en diferentes casas para que no los atrapen. Pero finalmente, una noche, un grupo de tareas irrumpió donde estaban Sara y sus dos hijos. Los niños fueron encerrados en una habitación bajo llave, que se abría sólo para dejarles un plato de comida. Tras cuatro días en cautiverio, los militares llevaron a Benjamín en un Falcon verde a la casa de su abuela. Antes de bajarse, él preguntó dónde estaba su hermano. El represor que conducía lo insultó e inmediatamente se largó. “Queremos que tengan el coraje de decir dónde están nuestros familiares y qué pasó con ellos”, concluyó el cineasta.

El último en declarar fue el ex militante montonero Hugo Fucek, quien detalló su actividad en el exilio. Su tarea consistió en el cuidado de los hijos de los compañeros que iban a participar de la Contraofensiva, dado que era muy riesgoso que volvieran junto a ellos. Así se montó en La Habana, Cuba, en una casa blanca con jardín y palmeras, “La Guardería”, donde llegaron a estar alojados hasta 25 niños y que funcionó hasta 1983. Fucek dejó el espacio tiempo antes. Esta bella e insólita experiencia fue retratada en el documental homónimo de la hija de desaparecidos Virginia Croatto.

Las audiencias del juicio “Contraofensiva montonera” se celebran todos los martes a partir de las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Puede ingresar cualquier mayor de 18 años con DNI.

Imputados del juicio conocido como Contraofensiva montonera.

Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades

Desde la primera audiencia del juicio, los familiares de las víctimas llenan la sala a la espera de justicia.

“Estaba haciendo el servicio militar a los dieciocho años cuando me secuestraron y me llevaron a Campo de Mayo”, relató Jorge Omar Sosa, el primer testigo de la sexta audiencia de la megacausa que investiga los crímenes cometidos en ese Centro Clandestino de Detención y Exterminio, que se encuentra tramitando los casos de los obreros secuestrados y desaparecidos de Mercedes Benz. “Me pusieron una venda y me metieron en un calabozo. Me di cuenta de que estábamos ahí porque tenía una novia en Don Torcuato y conocía el sonido del tren. Se escuchaba cerca”, recordó.

La historia parece repetirse en un sin fin de casos similares: su hermano había sido detenido y nadie sabía nada de él. Una tarde golpearon la puerta y la tiraron a abajo. Era gente de civil y del Ejército. Los insultaron mientras preguntaban por su hermano. “Nos pusieron revólveres en la cabeza y me decían que se iban a llevar a mi mamá y a mí, que iba a estar desaparecido, así de una”, contó. Su mamá estuvo secuestrada y escuchaba la voz de su hijo mayor, al lado, diciéndole que tenía miedo. “Ella decía que era como si se escuchara una grabación, no como si fuera él. La torturaban psicológicamente”, rememoró.

Uno de los días de su detención, vio bajar de un camión a varias personas. Entre golpes y gritos los escuchó decir que eran delegados y secretarios de Mercedes Benz. “Uno se quiso escapar y le tiraron un perro para que lo mordiera. Nunca supe si falleció o si lo llevaron al hospital de Campo de Mayo”, declaró conmocionado. Además de confirmar la presencia de obreros de la fábrica automotriz, también aseguró que varios “vuelos de la muerte” salieron del predio. “Cuando me hacían limpiar los calabozos, veía unos tubitos con un líquido rojo. Eran para dormir a los que llevaban a los aviones”, sostuvo mirando al juez. “Sabía eso porque escuchaba las hélices y vi muchos tambores azules, los que se usaban en la construcción y con los que tiraban a la gente”, añadió.

En la sexta audiencia del juicio, los testigos revelaron la complicidad de la empresa Mercedez Benz con la última dictadura.

La segunda en declarar fue Hilda Fernández que se desempeñó como secretaria del ex director de Asuntos Jurídicos de Mercedes Benz, Rubén Pablo Cuevas, durante la dictadura militar. “La empresa siempre tuvo contacto con el Ejército”, explicó, mencionando que tenían acuerdos comerciales tanto con las Fuerzas Armadas argentinas como con los de otros países. “No veía usualmente militares en la fábrica. Una mañana vi a un general que estaba al frente del Regimiento 602. Se llamaba Balín y había ido a ver a Cuevas”, agregó haciendo referencia a su jefe.

Las preguntas de la querella, compuesta por Pablo Llonto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo y las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia, buscaban reconstruir los secuestros a los obreros de la fábrica y las tensiones que se crearon entre los trabajadores y los altos mandos de la empresa. “Más tarde me enteré que habían desaparecido a los de la comisión interna”, agregó Hilda Fernández. En la misma línea, Rubén Aguilar, ex delegado negociador del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), declaró que varios años después otros compañeros le contaron sobre la desaparición de trabajadores. “Secuestraron a los de la comisión interna; a los delegados. Descabezaron a toda la actividad sindical”, cerró.

El último testigo fue Hugo Corsatto, trabajador de Mercedes Benz desde 1971 a 1976. “Había un clima de malestar al interior de la fábrica por el tema de los salarios”, describió. Las tensiones entre los obreros y los empresarios iban en aumento durante los años previos de la dictadura. “En el 74 ya estaban haciendo listas de trabajadores que querían sacarse de encima. Yo pude rescatar una de la oficina de mi jefe de sector”, mencionó y entregó como evidencia una fotocopia con nombres escritos a mano. “Las empresas ya estaban preparando el golpe desde mucho antes. Yo me salvé porque visibilicé la lista al interior de la fábrica”, agregó.

Mientras los conflictos iban en aumento, la participación de los cargos jerárquicos aportando nombres a los militares para la desaparición de personas se hacía más evidente. “En abril del 76 se llevaron a un compañero. Entraron, preguntaron por él y lo fueron a buscar”, dijo Corsatto, remarcando su desconcierto ante la situación porque no había manera de que los militares supieran en qué sección estaban. “Recuperó su libertad. Y lo curioso es que cuando llegó a la casa, tenía un telegrama de la empresa del día anterior donde le decían que por lo que le había pasado, le daban quince días de licencia”, remató con ironía.

Entre las declaraciones de los diferentes testigos, las preguntas de la querella y las objeciones de la defensa, hubo un cuarto intermedio para debatir una oposición de Juan Carlos Tripaldi, abogado de varios acusados en la causa. La estrategia de la defensa se entretejió con el entorpecimiento a las preguntas de la querella. Sin embargo, el debate abrió nuevas aristas para seguir investigando las causas y la participación de la empresa Mercedes Benz con el terrorismo de Estado. “Fue importante porque los testigos confirman la participación de los cargos jerárquicos en la desaparición de trabajadores al apuntar nombres de los militantes más sindicalizados y con conciencia de clase que los molestaban”, remarcó Pablo Llonto, abogado especialista en derechos humanos. “Aunque acá sólo se juzga la responsabilidad de los militares, es necesario entender lo previo para explicar el odio y la voluntad represiva contra el sector de la clase trabajadora que luchaba con dignidad y honestidad por los derechos de los laburantes”, cierra.

¨Para la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villella, “fue muy ilustrativo en cuanto a la conflictividad que había en la empresa por la participación que tenían los trabajadores en la actividad sindical”.

May 24, 2019 | DDHH, Novedades

El Tribunal anunció que las audiencias se extenderán hasta mediados del año 2021.

La séptima audiencia en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín estaba demorada. Susana Brardinelli, viuda del sindicalista Armando Croatto –asesinado en Munro, en 1979–, repartía rosas rojas tejidas a los otros familiares de las víctimas. “Es un homenaje y un lazo entre todos los que fuimos detenidos desaparecidos. Nos sirve para diferenciarnos de los familiares de los acusados”, explica Nieves Kanje, quien estuvo cautiva en el centro clandestino “El Vesubio”, en Ciudad Evita.

Los imputados en el juicio denominado “Contraofensiva Montonera” son nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Se los acusa de secuestros, torturas y asesinatos perpetrados en Argentina, Brasil, Perú y España contra un centenar de militantes montoneros que reingresaron al país –o que iban a hacerlo– entre 1979 y 1980. El único que cuenta actualmente con prisión efectiva es Cinto Courteaux. Los otros ocho represores siguen el proceso desde su casa: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo y Alberto Sotomayor.

Los jueces Esteban Rodríguez Eggert, Alejandro De Korvez y Matías Mancini ingresaron a la sala una hora más tarde y con una mala noticia para los familiares de las víctimas. El presidente del cuerpo, Rodríguez Eggert, anunció que el debate oral recién culminará a mediados de 2021, debido a que todavía faltan declarar 336 testigos. A razón de una audiencia semanal –la exasperante frecuencia establecida por el tribunal– es lógico que así sea.

Aún faltan declarar 336 testigos.

Antes de los testimonios, uno de los abogados defensores, Hernán Silva, solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria a Courteaux, ex jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. La querella, conformada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el abogado Pablo Llonto, así como la fiscal Gabriela Sosti, argumentaron para que el acusado continúe en prisión preventiva. Sosti subrayó que el motivo principal era que “estuvo prófugo durante el desarrollo de esta causa”. Llonto agregó que “entre las pertenencias de Courteaux se encontraron fotografías de quienes participan en este juicio” Por eso hay una cuestión de riesgo grave con peligro de fuga”, afirmó. El tribunal, al cierre de la audiencia, confirmó que Courteaux seguirá tras las rejas.

A continuación, declararon los dos testigos previstos en la jornada, cuyos relatos hicieron foco en los asesinatos del dirigente de Ligas Agrarias Carlos Píccoli, del abogado y guerrillero Horacio Mendizábal y de Armando Croatto.

Mario Píccoli entró en el recinto con un saco negro, un buzo turquesa por debajo y una pancarta colgada al cuello con el nombre y la foto de su hermano Carlos, asesinado por fuerzas policiales chaqueñas en 1979.

Hace décadas que Mario espera justicia. Es el más pequeño de seis hermanos de una familia descendiente de italianos. Durante su infancia vivió en Colonia Pampa Alegría, a 13 kilómetros de Sáenz Peña, Chaco. Ante el tribunal, apenas movió las manos y mantuvo la mirada fija.

Rememoró los años 70, cuando la complicada economía familiar hizo que su hermano Carlos se fuera a Buenos Aires, donde conoció a militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros, con quienes trabó vínculos de amistad. De regreso en Sáenz Peña, se integró a una cooperativa que formaba parte de las Ligas Agrarias, y pronto se convirtió en un dirigente importante. En 1975 comenzó a ser perseguido por su actividad, por lo que se exilió en España, Francia, México y Cuba.

Aún con Carlos en el extranjero, las fuerzas policiales y militares realizaban reiterados operativos en la chacra de los Píccoli, sometiendo a la familia a un estado de persecución permanente. “El personal del Ejército aterrizaba en helicópteros en el patio de mi casa, era una cosa aterradora”, dijo Mario y añadió: “Mi padre no pudo soportar estas acciones, que se sumaban a los múltiples afiches pegados con la foto de Carlos diciendo que era ‘subversivo’. Se terminó suicidando en 1977”.

El retorno de Carlos Píccoli a la Argentina ocurrió a finales de marzo de 1979 en el marco de la Contraofensiva. “Su idea era reorganizar las Ligas Agrarias que en ese momento estaban diezmadas. La reorganización consistía en entregar volantes a pequeños productores haciendo hincapié en la necesidad de regresar a la vida democrática”, detalló su hermano Mario, quien por entonces tenía 14 años.

Unos 20 días después de su regreso, Carlos Píccoli fue asesinado en un camino vecinal de la Colonia Pampa Alegría cuando se dirigía en bicicleta a la casa a de su madre. Los autores del hecho fueron dos integrantes de la policía provincial en el marco de un operativo que involucró a 500 oficiales. El Equipo de Antropología Forense (EAAF) constató que se trató de muertes por disparos a quemarropa, desechando la versión oficial del “enfrentamiento”.

Los familiares de los desaparecidos portaron fotos de las víctimas y se identificaron con flores rojas.

La siguiente declaración fue la de Mario Álvarez, testigo ocular del operativo en el que asesinaron a Armando Croatto y Horacio Mendizábal, miembros de las Tropas Especiales de Agitación (TEA) de Montoneros. Las impolutas paredes y las cortinas grises de la sala de audiencias contrastaban con el rojo del marco de sus anteojos.

El 17 de septiembre de 1979, Álvarez estaba trabajando de mozo en el local “La Barra” en la Ciudad Comercial “Canguro” de Munro. Allí presenció a efectivos del Ejército llevarse con vida a un cliente que tomaba un café. Era Armando Croatto, quien luego fue ejecutado por sus secuestradores. “Inmediatamente se escuchó una detonación fuerte desde afuera, como una granada. Era atribuido a otra persona que intentaba ingresar al local y le dieron la orden de detención. Y se escucharon tiros. Después vimos los charcos de sangre a unos veinte metros del local”, relató el testigo dando a entender que la sangre pertenecía a Horacio Mendizábal. Al terminar la declaración, jueces y querella pidieron a Álvarez un croquis de la Ciudad Comercial “Canguro” para reconstruir espacialmente la escena de los hechos.

La séptima audiencia fue una pequeña muestra del largo camino que se avecina. Todavía restan cientos de testigos: los portadores de las flores rojas deberán seguir esperando para que se haga justicia.

El juicio se desarrolla todos los martes a las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Mayores de 18 años pueden ingresar con DNI.

Abr 30, 2019 | DDHH, Novedades

Más de 750 testigos declararán en el juicio oral y público que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Campo de Mayo.

“Desde que se empezaron a desarrollar estos juicios sentimos una reparación. Más allá de las condenas, desnudan las verdades, y clarificar lo que pasó, Permite dejarle a las futuras generaciones nuestra verdadera historia”, afirmó conmovida María del Carmen Pérez, quien estuvo secuestrada en Campo de Mayo en 1977, tras la finalización de la primera audiencia. Ella, como todo el público que llenó la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín, permaneció en completo silencio escuchando los requerimientos de elevación a la instancia oral que relataban situaciones aterradoras y escalofriantes.

El tribunal, que deberá presenciar la declaración de unos 750 testigos, está conformado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nadia Flores Vega. En la causa se investiga lo acontecido con 323 víctimas de múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado Nacional entre 1976 y 1978. Se indagará en las desapariciones de trabajadores ferroviarios de las líneas Mitre y Belgrano; de miembros de las comisiones internas de la automotriz Mercedes Benz; de víctimas provenientes del Colegio Militar, y de agrupaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Todas pasaron la Zona de Defensa IV, ubicada dentro del centro de detención y exterminio más grande del país, Campo de Mayo.

De los 22 imputados, 13 hasta ahora no fueron condenados por su participación en la última dictadura cívico-militar.

Son 22 imputados, todos ex integrantes del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, y 13 de ellos no tienen condenas previas por delitos de lesa humanidad. Para que esto sea posible resultaron clave los testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo que recordaban los apodos de sus secuestradores, y luego de un largo trabajo de investigación se pudo identificar a cada uno de ellos.

Un ejemplo es Carlos Villanova, policía retirado que fue detenido en 2014. El alias de Villanova era “Gordo 1”. El de otro acusado, Julio Fusco, detenido en 2015, era “Pajarito”. Benito Omaecheverría, ex jefe del Departamento Personal del Comando de Institutos Militares, Miguel Ángel Conde, Francisco Agostino, Luis Del Valle Arce y Mario Domínguez completan la lista de quienes por primera vez deben comparecer ante la justicia.

Lorena Battistiol, hija de Juana Colayago y el ferroviario Egidio Battistiol, ambos desaparecidos, y que aún busca a un hermano o hermana nacido en cautiverio, sostuvo: “Les vamos a reclamar [a los imputados] que nos digan dónde están y qué hicieron con nuestros familiares para poder seguir con el camino de memoria, verdad y justicia que iniciaron las Madres y las Abuelas”. “Era impensado esperar tantos años para llegar a este juicio”, agregó, en referencia a las sucesivas postergaciones, la última hace seis meses.

Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo –una de las partes querellantes junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia y el abogado Pablo Llonto–, argumentó que esta demora se debió a cuestiones de la burocracia judicial: “Este tribunal tuvo dificultades para conformarse porque pasó mucho tiempo sin tener la cantidad de jueces necesarios para un juicio de estas características. Otro factor fue la complejidad de la etapa de investigación. A lo largo de la causa se iban haciendo elevaciones parciales que quedaban en lista de espera, a la expectativa de acumular información hasta que sea factible la celebración de un juicio único”.

En el juicio se investigarán los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 323 víctimas.

En Campo de Mayo funcionaron, entre 1976 y 1983, cuatro centros clandestinos por donde pasaron más de cinco mil detenidos: El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel. Además, la maternidad clandestina fue central dentro del predio, donde aproximadamente treinta mujeres secuestradas dieron a luz a niños que posteriormente fueron apropiados y que hoy, la mayoría, siguen siendo buscados por sus familias biológicas. Y desde la base frecuentemente despegaban los “vuelos de la muerte”, una de las formas de exterminio practicadas por el terrorismo de Estado.

El 15 de noviembre del 2018, por un decreto presidencial firmado por Mauricio Macri, Campo de Mayo fue declarado “Reserva Natural”. Al respecto, Battistiol opinó: “El Estado Nacional hizo las cosas al revés, sin contemplar que tal vez, debajo de lo que quieren convertir en reserva, puedan estar los cuerpos de nuestros familiares. Varios testimonios hablan que allí hubo enterramientos. Por eso primero queremos que se resuelvan las investigaciones y después pensar qué se puede hacer con este espacio”.

Según Villella, la conversión de Campo de Mayo en un parque ecológico no cambia las investigaciones ya que rige una medida cautelar para la preservación de los sitios de memoria dentro del predio. No obstante, afirmó que hay que estar alerta “para que no haya ninguna modificación que perjudique la búsqueda de la verdad”.

Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.

Jul 14, 2016 | inicio

Seis horas duró la última audiencia testimonial del juicio por la privación ilegítima de la libertad y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit en 1978. Antes de dar lugar a las esperadas declaraciones de los imputados, el juez Alfredo Ruiz Paz anunció la decisión del tribunal de rechazar la nueva pericia arquitectónica de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) solicitada por Guillermo Javier Miari, defensor de los acusados Luis Tomás Trillo y Omar Rubens Graffigna. Tampoco se aceptó el pedido de Alan Iud –representante de Abuelas de Plaza de Mayo- de adelantar las fechas de las audiencias programadas para agosto y septiembre, debido a la falta de personal judicial. No obstante esta resolución, el tribunal se comprometió a realizar gestiones para acelerar el proceso judicial.

Gómez: “Yo le debía todo a Sende”

La declaración de Francisco Gómez –apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, querellante en la causa- duró casi dos horas. “Yo solo me encargaba de hacer el jardincito y de hacer refacciones en el bañito -repitió más de una vez-. Ese era todo mi trabajo”. Explicó cómo conoció al comodoro Roberto Sende –jefe de la RIBA en 1978, ya fallecido- por medio de Teodora Jofré, su ex mujer. En 1977, el oficial le propuso trabajo como jardinero en la Regional por más del doble del sueldo que percibía hasta el momento como empleado de las Bodegas Giol. No solo le dio empleo en las Fuerzas Armadas, sino también –expresó Gómez, agradecido- le facilitó dinero para casarse con Jofré, le compró pasajes para irse de vacaciones a San Luis a conocer a sus suegros y le ofreció un hijo de manera ilegal: Guillermo Pérez Roisinblit. “Negro, tengo un chico ¿Lo querés para vos?”, recordó las palabras de su jefe en noviembre de 1978. “Sende nos quiere regalar un chico”, le dijo Gómez a Jofré y, luego de aceptarlo, contó que el Comodoro le dijo que solo hacía falta su firma en la partida de nacimiento para registrarlo como hijo suyo. “Yo le debía todo a Sende”, dijo dos veces durante su declaración.

“A Guillermo lo crié como un padre verdadero”, balbuceó y dedicó quince minutos a enumerar juguetes, cuidados y sacrificios que recordaba haber hecho por él. “Lo insto a que encarrile su declaración hacia el objeto procesal: la privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit –lo interrumpió el juez-. Esto no es una terapia para usted o para las partes”.

“A Guillermo (foto) lo crié como un padre verdadero”, balbuceó Francisco Gómez en la última audiencia.

Una vez finalizada su declaración, aceptó ser interrogado por los jueces del Tribunal, por la Fiscalía y por representantes de las cuatro querellas, compuestas por Abuelas de Plaza de Mayo, Mariana Eva Pérez –hija mayor de la pareja-, las Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.

Ante las distintas preguntas de las querellas, la voz de Gómez se volvió más áspera y carrasposa cada vez que contestaba “no”, “nunca”, “no”, “no sabía”, “no”. “No sabía de dónde venía Guillermo, creía que era un hijo abandonado”, “nunca hubo personas detenidas en la RIBA”, “nunca entró una mujer a la regional, solamente había hombres”, “en donde hay un militar no se puede preguntar nada”, “de lo que pasaba adentro de la RIBA no sabía nada, yo siempre estaba afuera o en la cocina”, “nunca llevé a Guillermo a la Regional conmigo”, “no había armas ni autos en la regional”, “los militares no portaban armas”, “no recibí en casa a nadie que trabajara en la RIBA ni me saqué fotos con nadie que trabajara allí”. No le importó que las pruebas fotográficas presentadas por Guillermo en la tercera audiencia demostraran lo contrario. En aquella oportunidad exhibió, entre otras, fotos de Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea, celebrando un cumpleaños familiar.

En cuanto al “plus por actividades riesgosas” que figura en los legajos y recibos de sueldo de Francisco Gómez mientras perteneció a la Fuerza Aérea, afirmó que desconocía su significado: “Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra ‘plus’”, dijo y agregó que lo siguió cobrando hasta 1997.

“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. “El juez le hacía preguntas técnicas y él sabía contestarlas”, señaló.

“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. Foto de archivo.

Trillo: “Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”

“Esta sí que es una actividad riesgosa”, bromeó Sergio Díaz Dalaglio –defensor de Gómez-, mientras esquivaba enchufes en la sala de audiencias, antes de que comenzara el segundo testimonio.

Luis Omar Trillo está acusado de haber estado a cargo de la Regional en el momento en que Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo estuvieron secuestrados allí. “La RIBA era una casa de familia y nadie pudo haber estado detenido allí”, afirmó el oficial, que en 1978 se desempeñaba como Jefe de la Dirección de Contrainteligencia de la Regional. “Estaba dormido cuando declaré en Comodoro Py –comentó acerca de su indagatoria en 2013-. Yo no era segundo jefe en la RIBA, era Jefe de Regional Accidental, como indica mi sello en los papeles. Solo los Comodoros pueden ser jefes. Yo era Mayor, me faltaban diez años”.

Cóceres, Sánchez Capracio, Moizo, Leston Carranza, Herrera, Saremba, son los apellidos que Trillo mencionó como militares que trabajaban en la Regional. “También me acuerdo de Francisco Gómez, de maestranza, las costeletas las hacía bastante crudas”, recordó. En contraste con el testimonio que lo precedió, afirmó que no solo había armas dentro de la RIBA: “Había una pequeña salita con siete pistolas 1125, dijo y agregó que él siempre llevaba la suya encima. “Así no hubiera sido obligatorio hacerlo, yo hubiera portado el arma todo el día”, aseveró, y repitió la última frase en tono grave: “Todo el día”. Afirmó que los suboficiales no tenían permitido portarlas, pero más adelante en su declaración expresó que la seguridad en la RIBA era algo “automático”. “Nos cuidábamos, nos dábamos seguridad entre todos”, explicó sin dar más detalles.

Trillo aseveró que la Regional dependía del Estado Mayor General, pero dijo desconocer si los informes de inteligencia que se elaboraban en sus oficinas estaban en conocimiento de Omar Rubens Graffigna. Negó tener conocimiento del libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas que el testigo Juan Taboada –oficial que trabajaba en la RIBA- mencionó en la quinta audiencia de este juicio como instrumento de trabajo dentro de la Regional.

“¿Sabe lo que es un interrogador?”, le preguntó Pablo Llonto, abogado de Mariana Eva Pérez. Luego de un par de segundos de silencio, el imputado respondió: “Es un especialista en un tema que puede llevar a un interrogado a decir la verdad. No sé si soy claro”, explicó. Sin que se lo pidan, intentó una segunda definición: “El trabajo del interrogador es poner al interrogado en una situación en la cual sí o sí tenga que decir la verdad. Cuando digo ‘sí o sí’ me estoy refiriendo al campo de lo verbal”. Inmediatamente aclaró que no hubo interrogatorios en la RIBA “porque no teníamos a quién interrogar”.

Tanto Gómez como Trillo omitieron mencionar a Juan Carlos Vázquez Sarmiento –prófugo desde 2003-, que también trabajaba en la Regional. Ambos afirmaron haberlo visto trabajar en la casa de Morón cuando las querellas preguntaron si conocían a una persona con ese apellido.

“Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”, afirmó Trillo durante su declaración que duró alrededor de una hora. Confirmó que él era quien le seguía en orden de jerarquía y, por lo tanto, firmaba sus papeles y asistía a reuniones como representante de la Regional. En cuanto a Pérez Rojo y Roisinblit, indicó que recién tomó conocimiento de que esa pareja había desaparecido cuando lo detuvieron en Casilda, con motivo de este juicio. También afirmó desconocer hasta hace tres años que Gómez se hubiera apropiado del hijo menor de la pareja por medio de Sende y había cumplido una condena por ello.

Luego de la declaración de Trillo, el presidente del Tribunal llamó a un cuarto intermedio de media hora para almorzar. A la salida, Guillermo saludó a los policías que custodian la sala en cada audiencia. “Al final, ¡parece que no te conocía nadie!”, se rió uno de los oficiales mientras le estrechaba la mano.

Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. En la foto, la madre de Patricia, Rosa Roisinblit. Archivo.

Graffigna: “El jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”

Durante la hora y media que duró su declaración, Omar Rubens Graffigna –quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978- se dedicó a leer citas textuales de actas secretas de las juntas militares que gobernaron al país durante la última dictadura. Se trató de información diversa de escasa utilidad para la causa: felicitaciones de Agosti –entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea- por adaptar la Jefatura 2 (J2) a la lucha contra la subversión; detalles de las calificaciones del Brigadier Francisco Salinas como jefe de la J2; palabras técnicas relacionadas al conflicto con Chile y por las Islas Malvinas; compra-venta de aviones; problemas de organización internos de la Fuerza Aérea, entre otro temas.

Entre la marea de tecnicismos, afirmó que “el jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”. Esa fue su estrategia de defensa. Los bostezos se multiplicaron conforme pasaron los minutos de su declaración. “Me perdí después de la primera vez que dijo ‘J2’”, comentó uno de los asistentes del público a otro.

Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. No obstante, el juez confirmó que los alegatos tendrán lugar el 5 y 22 de agosto.

Actualizado 14/07/2016