May 28, 2020 | DDHH, Novedades

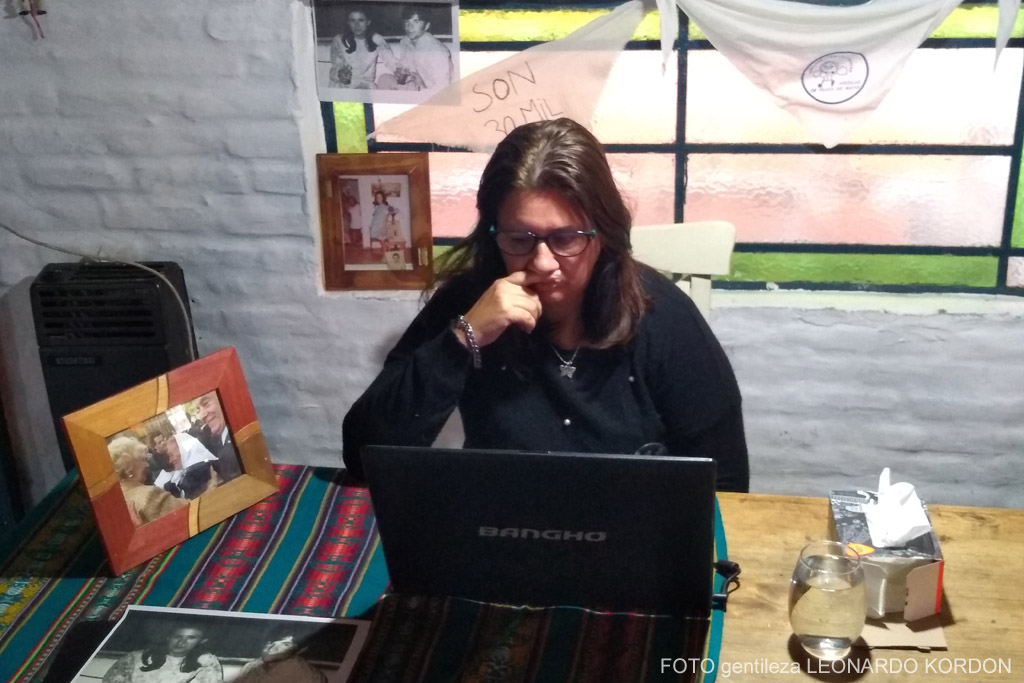

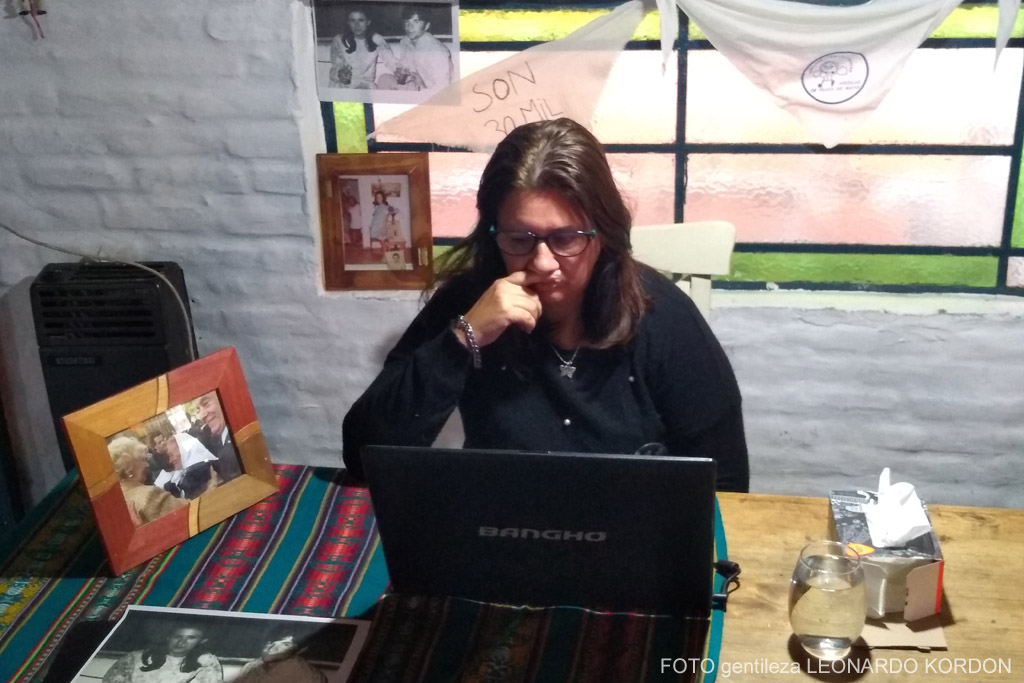

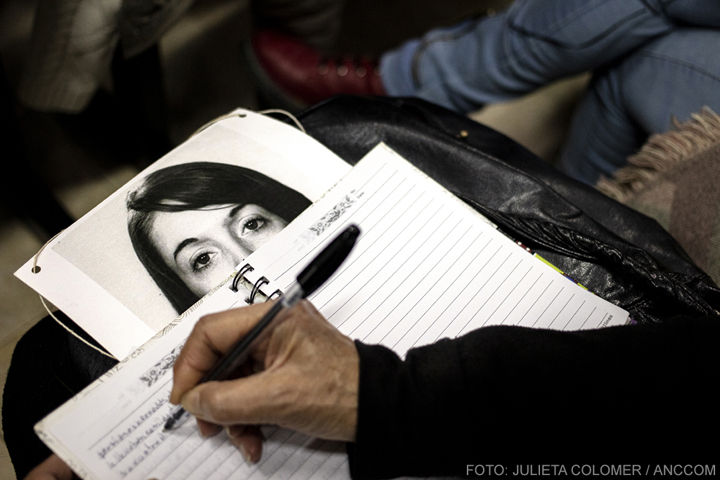

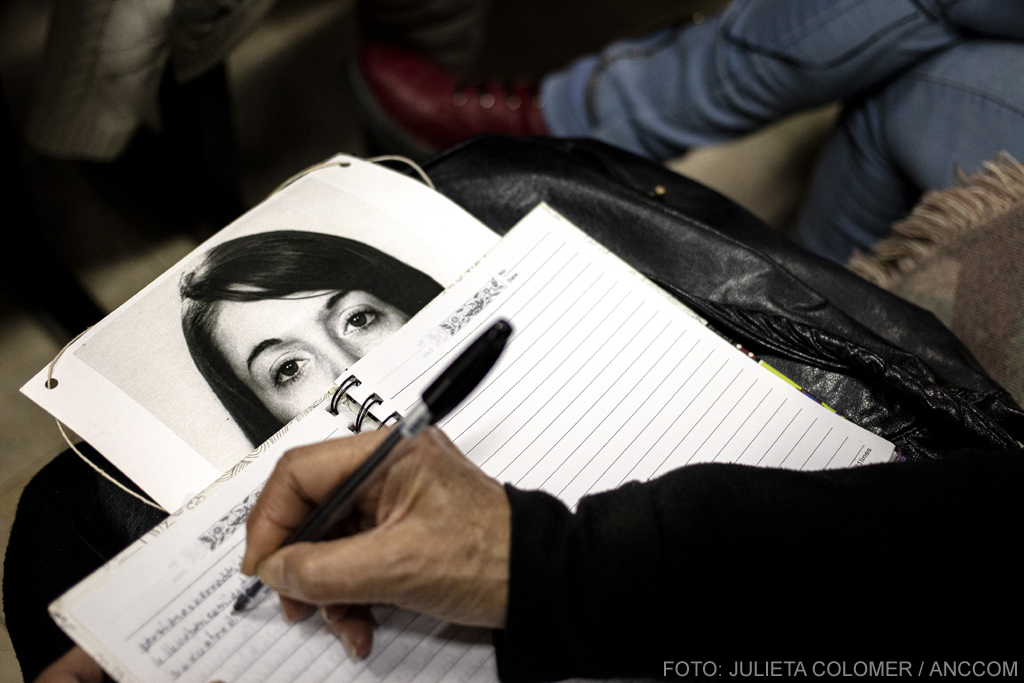

La Megacausa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo se reanudó ayer con la primera audiencia virtual de testigos por el caso conocido como “Ferroviarios”. Lorena y Flavia Battistiol declararon por el secuestro y desaparición de su mamá, Juana Colayago, embarazada de seis meses, y su papá, Egidio Battistiol. Por su parte, Roberto y María Esther Landaburu repusieron la desaparición de su hermana, Leonor, quien cursaba la última etapa de un embarazo, y la de su cuñado.

Ambos secuestros ocurrieron en agosto de 1977 y la búsqueda de los bebés nacidos en cautiverio aún sigue vigente. Por estos hechos, están imputados los represores Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.

Hubo al menos 323 víctimas que pasaron entre los años 1976 y 1978 por el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo y fueron secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 represores, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos.

Desde los inicios del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los organismos de derechos humanos, las víctimas y familiares manifestaron la necesidad de buscar alternativas para continuar con los juicios de lesa humanidad. “Mucho más importante que la cuestión de las penas que puedan recibir estas personas acusadas es que esta historia se haga conocida en toda su amplitud y sea difundida en todos los ámbitos, en los juveniles y en las escuelas, porque hay que asegurar que semejante crimen no vuelva a ocurrir nunca más”, expresó, entre sollozos, Roberto Landaburu.

Así fue la audiencia virtual en la que se retomó la Megacausa de Campo de Mayo.

La familia Battistiol

El 30 de agosto de 1977 Juana Colayago y Egidio Battistiol fueron secuestrados y desaparecidos. Cuando el grupo de tareas se presentó en su casa, Egidio se encontraba trabajando, por lo que decidieron esperarlo hasta las seis de la mañana. Irrumpieron en su domicilio en Boulogne portando armas y los metieron a la fuerza en autos. Ema Battistiol, la hermana de Egidio, estaban allí con su hija Sandra Missori de 13 años. Ambas también fueron secuestradas. Juana se encontraba cursando el sexto mes de embarazo y sus hijas mayores todavía buscan a ese hijo o hija. Flavia, de tres años y Lorena Battistiol, de casi uno, fueron separadas de sus padres. Las subieron a uno de los autos, pero finalmente las entregaron a una de sus vecinas, quien prefería no involucrarse, pero bajo amenazas aceptó recibir a las niñas. Allí su abuela materna las fue a buscar.

Flavia cuenta que esa noche había ido un tío a visitarlos: “Cuando él se fue estaba llegando el operativo con camiones y autos, pero nunca se imaginó que irían a mi casa». Durante el secuestro fueron robadas casi todas las pertenencias que se encontraban en el domicilio. Lorena lamenta profundamente este hecho: “Se llevaron todo, no nos dejaron nada, ni un recuerdo”.

Ema y Sandra, la tía y prima de las hermanas, pudieron reconocer que Campo de Mayo fue donde permanecieron detenidas: la arbolada, las vías del tren y la cercanía. Lorena recordó lo que ellas le contaron acerca de lo que vivieron en el centro de detención: les asignaron números para identificarlos, Egidio fue separado y podían escuchar que era torturado en el cuarto contiguo mientras ellas eran interrogadas sobre lo que ocurría cotidianamente en la casa. Flavia ilustra el episodio de uno de esos días: “Sandra vio a mi vieja acostada y atada a una cama, como de hospital, mientras lloraba. Cuando mi prima le preguntó qué le pasaba, mi vieja seguía gritando. Entonces cuando los represores vieron que estaba tratando de ayudarla, la agarraron de los pelos y se la llevaron”. A los cinco días Sandra y Ema fueron liberadas. Mientras se encontraban en una fila de detenidos, fueron apartadas para ser subidas a un camión y finalmente puestas en libertad.

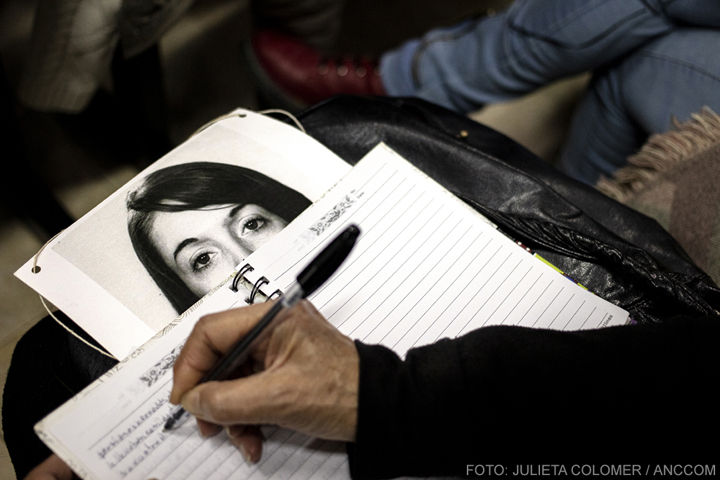

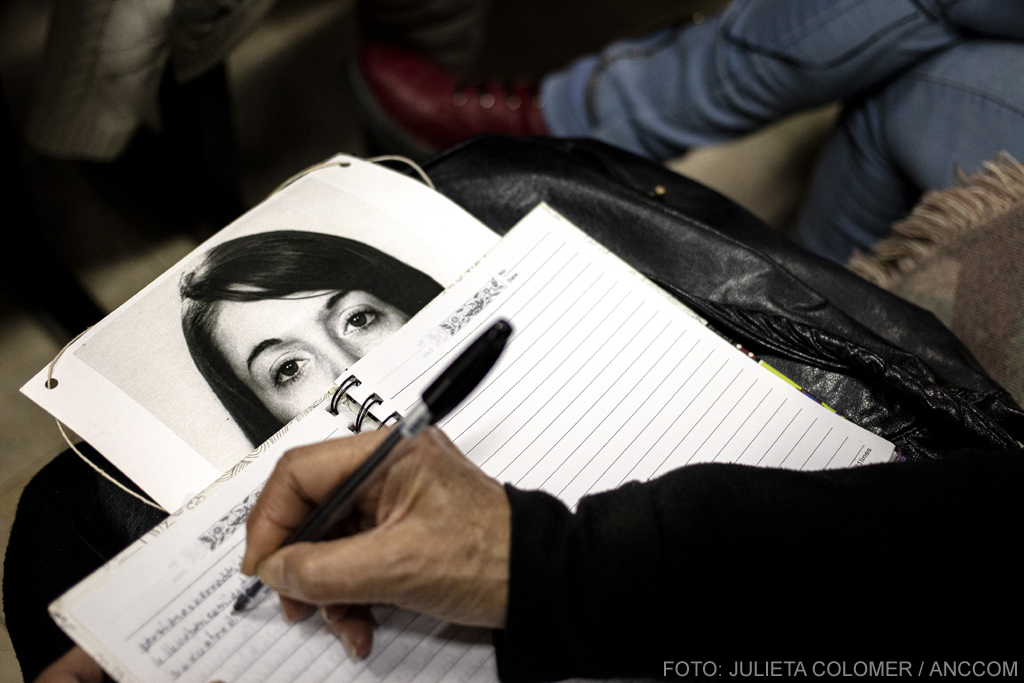

La abuela materna, María Ángela Lescano, buscó incansablemente a su nieto o nieta, su hija y su yerno. Desde 1977 hasta 1980 presentó un habeas corpus todos los años, investigó en los distintos organismos de derechos humanos, ministerios, cárceles, hospitales y comisarías a partir de información que conseguía con la colaboración de vecinos y conocidos. Así llegó a contactarse con Abuelas de Plaza de Mayo. Y gracias a al proyecto del Archivo Biográfico Familiar que reconstruye las historia de los desaparecidos Lorena y Flavia se integraron formalmente a la institución.

Lorena reclama por su Abuela: “Hace algunos años que presenta demencia senil, yo lamento que haya pasado tanto tiempo para llegar a esta instancia, porque ella merecía ser escuchada y que se supiera todo lo que había hecho buscando a mis viejos y a ese bebé que tendría que haber nacido a fines de noviembre, principios de diciembre de 1977”.

Desde el inicio de la cuarentena, los organismos de derechos humanos manifestaron la necesidad de buscar alternativas para continuar con los juicios de lesa humanidad para evitar la impunidad biológica.

Otro documento que resultó importante en la reconstrucción de los hechos fue una especie de organigrama que encontró el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Allí se menciona a muchos trabajadores ferroviarios. Entre ellos los nombres de Egidio Battistiol, Juan Carlos Catnich y Enrique Montarce bajo apodos: “El Tanito”, “El Sanjuanino” y “Quique”, respectivamente.

Lorena logró armar una reconstrucción cronológica de los secuestros de los ferroviarios gracias a los distintos testimonios y documentos. La operación “Caída de los Ferroviarios” comenzó el 30 de agosto cuando Juana y Egidio, sus padres, fueron secuestrados. Al mediodía siguiente, un grupo de agentes se presentó en los talleres de José León Suárez y se llevó a Enrique Montarcé y a Juan Carlos Catnich. Después, de acuerdo al relato atestiguado, se dirigieron a la casa de Enrique para buscar a su esposa, Iris Pereyra, y en el domicilio de la familia Landaburu se llevaron a Leonor, embarazada de siete meses y medio. Durante la madrugada del 1º de septiembre fue el turno de los cuatro integrantes de la familia de Carlos Moreno. Luego, Héctor Noroña fue secuestrado con su pareja y sus dos hijas. En el barrio de Boulogne detuvieron al matrimonio Parra y finalmente Enrique Gómez Pereyra y su esposa, que fue liberada posteriormente.

La declaración de Lorena concluyó, entre lágrimas, con el pedido de que se haga justicia por su familia y todos los desaparecidos, que los culpables cumplan condenas en cárcel común perpetua y efectiva: “Me encantaría que quienes están imputados en la causa y que estuvieron en cercanía de mi mamá y de mi papá, como de todos los ferroviarios que estuvieron en El Campito, nos digan qué hicieron con ellos y quienes se quedaron con mi hermano y hermana, con el bebé de Leonor Landaburu y el de Rosa Nusbaum. Que le pidan disculpas a mi abuela por todo lo que le hicieron vivir y que le cuenten qué le han hecho a su hija, y a nosotras qué le han hecho a nuestros padres”.

Juana Colayago desapareció embarazada de 6 meses. Sus otras dos hijas, Flavia y Lorena, buscan a su hermano.

Leonor Rosario Landaburu y Juan Carlos Catnich

La mañana del 31 de agosto de 1977 Juan Carlos Catnich y Enrique Montarcé fueron detenidos por un grupo de agentes que se presentó en el galpón de José León Suárez donde trabajaban. Si bien afirmaron que pertenecían a la Policía Ferroviaria, no portaban ningún tipo de identificación. Los retiraron y dijeron que los volverían a traer después.

Más tarde, María Esther Landaburu volvió a su departamento en el barrio de Flores, donde también vivía su hermana Leonor. Noni, como la llamaban quienes la conocían, era empleada en una escuela de educación de especial y en la Universidad Kennedy. Mientras María Esther subía las escaleras, le llamó la atención “un fuerte olor a humo de cigarrillo” y restos de colillas en el piso. Cuando quiso abrir la puerta, para su sorpresa, estaba cerrada con llave, lo que no era habitual. Al abrir, se encontró con una imagen que conserva en la memoria: las cosas habían sido revueltas y Noni no estaba. Al principio, pensó que se había descompuesto o que había tenido una situación complicada con su embarazo. Inmediatamente se comunicó por teléfono con una amiga y comenzó a movilizarse para saber dónde estaba. También llamó a los galpones de José León Suárez y descubrió que se habían llevado a Juan Carlos y a Enrique. “Así que cuando le conté a mi hermano todo esto, enseguida afirmó que los habían secuestrado”, recordó María Esther en la audiencia.

Durante la tarde previa a su desaparición, Leonor había estado trabajando con una compañera que luego pudo atestiguar qué ropa llevaba puesta: un gamulán, pantalones y botas negras. Era la misma vestimenta con la que la había visto Ema Battistiol, quien se encontró diez días después con Roberto Landaburu en Villa Ballester. Allí le relató que había visto en varias oportunidades a Leonor acostada, en un galpón lleno de colchones, dolorida. También refirió que había observado cómo se la llevaban del lugar en ciertas ocasiones, y creía que era por controles de su embarazo.

Tanto Roberto como María Esther aludieron a la posibilidad de que su hermana haya parido en Campo de Mayo. Para reforzar esta idea, compartieron el testimonio de Virginia, una mujer que sufrió un accidente en moto y finalmente fue internada en el Hospital de Campo de Mayo. Este hecho ocurrió entre el 12 y el 13 de octubre, en la semana en la que estaba previsto el nacimiento del bebé de Leonor. La joven tuvo que hacerse una tomografía porque había tenido conmoción cerebral a raíz del choque. Aguardaba sola en una sala donde recibía las visitas de sus familiares y el neurólogo. Tal como recuerda, uno de esos días vio pasar a una mujer que se presentó como trabajadora social y llevaba en sus brazos a un bebé recién nacido, de tez blanca y cabellos rubios. Ella le contó que lo había tenido una “presa” la noche anterior. Virginia se sorprendió porque no sabía que había reclusos allí y le preguntó cómo se llamaba. “La madre quería que se llamase Federico, pero si lo adopta alguna familia tal vez le cambien el nombre”, respondió.

Unos años después, cuando Virginia se casó, su suegra la reconoció: “Vos seguramente no te acordás de mí, pero yo sí de vos porque era enfermera en la maternidad de Campo de Mayo”. Ella no dudó en preguntarle qué fue de la vida del bebé. “No lo sé, pero lo más probable es que lo haya adoptado un médico caritativo”, le contestó.

Federico era el nombre que Leonor y Roberto habían pensado para su futuro hijo. Hacia el final de su testimonio, Roberto resaltó la potencia de la base de toda identidad: “Yo quiero reivindicar la figura del nombrador. Quiero que me permitan nombrarlos, porque es una forma de traerlos conmigo: Juan Carlos Catnich, Juana Colayago, Egidio Battistiol, Carlos Osvaldo Moreno, María Aurora Bustos, Leonor Rosario Landaburu, Iris Beatriz Pereira, Georgina del Valle Acevedo del Parra, Oscar Benito Ríos, Rosa en Nusbaum. Presentes.»

May 26, 2020 | DDHH, Novedades

Las audiencias se retomarán de manera virtual para evitar la impunidad biológica, dada la edad de los imputados.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar continúan su curso en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin los abrazos de los familiares de las víctimas ni la militancia en las afueras de los tribunales, pero con la convicción de velar por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, los organismos de derechos humanos reivindican la necesidad de sostenerlos de forma virtual y remota. “Esta situación de pandemia lo que hace es que cada mes de retraso valga años, porque el tiempo que queda es muy poco, teniendo en cuenta la edad de los imputados, testigos y familiares de víctimas”, dijo Pablo Llonto, abogado querellante de 365 personas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

En un conversatorio por streaming impulsado el martes 19 de mayo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, explicó que los reclamos tuvieron “resultados prometedores”. La Cámara Federal de Casación Penal expidió la Acordada N°10/12 que exhorta a los tribunales a dar prioridad a los casos con personas privadas de su libertad y aquellos que no admiten demora. Bajo esta premisa, “se han activado la mayoría de los 23 juicios orales que habían quedado paralizados, salvo dos o tres que están terminando de adecuar la forma en la Capital Federal”. En tres de esas causas, Subzona15 en Mar del Plata, Feced III y IV en Rosario y Área Paraná II, ya se dictaron sentencias de forma virtual.

Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló: “La acordada fue muy oportuna porque implica la implementación de ciertas reglas para llevar adelante los juicios de manera más eficaz. Aunque desde Abuelas venimos pensando que Casación podría expedir una nueva (acordada) para que la continuidad y el empleo práctico de esas reglas no quede al libre arbitrio de los tribunales, sino que se den lineamientos generales”.

En el encuentro virtual organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado enfatizó que ante cada instancia, la solución posible es distinta, y que lo que hasta el 20 de marzo no se podía negociar, ahora sí porque el contexto es otro. En esta misma línea, Ramos sostuvo: “Tenemos más de 60 causas que están esperando un debate en la Argentina, y más de 250 que están en plena etapa de investigación. Entonces, si seguimos esperando a que aparezca una vacuna para poder salir todos a la calle, nos vamos a enfrentar a la realidad de que nos caiga en los hombros la impunidad biológica por la imposibilidad de gestionar estos juicios. Estamos interpelados a analizar los desafíos que esto representa y a movilizar esta situación a través de este tipo de reuniones y de la Comisión de Interpoderes, que es el espacio interinstitucional adecuado para debatir y fijar estándares, puntos y directrices”.

Uno de los argumentos presentados por los defensores de los genocidas para entorpecer la continuación de los juicios es que conforman grupos en riesgo ante la expansión del Covid-19. En este sentido, Llonto informó a ANCCOM que para quienes están en prisión preventiva, de 200 pedidos de arresto domiciliario, se concedieron 35, es decir que la mayoría fueron rechazados.

Además, el abogado querellante advirtió que la etapa del proceso judicial donde los acusados han sacado ventaja en estos dos meses de cuarentena es la de Instrucción, porque se demoran los llamados a indagatoria. Tal como explicó a esta agencia, el contexto agudiza un “problema de arrastre” en los juicios, al haberse iniciado más de dos décadas después de ocurridos los crímenes: “Hay centenares de imputados que están en la franja etaria de 70 a 80 años. Las muertes o los problemas de salud son recurrentes. Eso hace que se dilate el trabajo que hacemos durante años para encontrar un imputado, hilando testimonios, o que cuando los hallamos, no puedan seguir los juicios”.

Los familiares de las víctimas ahora seguirán las audiencias de manera virtual.

Los desafíos que presenta la coyuntura son múltiples. Desde un punto de vista administrativo, Ramos apuntó la necesidad de digitalizar la información y equipar a las fiscalías para poder gestionar los expedientes necesarios. La publicidad de los juicios por su contribución a una política más amplia de reparación histórica y participación ciudadana es otra de las reivindicaciones elementales. Y, sobre todo, tener en cuenta la singularidad de la situación de cada víctima o sus allegados.

“Hay familias que van a esperar a que en unos meses se puedan reanudar los juicios como antes para declarar. Otras entienden que son los momentos que nos toca vivir y que peor es esperar porque ya no se tolera más un retraso, se quiere pasar a otra etapa de la vida. Hay un deseo de que se llegue de una vez la sentencia, que esa sea la mínima reparación, y que uno sepa que se hizo todo lo posible para encontrar justicia por un padre, abuelo, madre, hermano desaparecido”, describió Llonto.

Lovelli, por su parte, reveló que otro pedido concreto de gran parte de la comunidad es que los juicios no sean enteramente de manera remota, sino que también exista la posibilidad de que los y las testigos puedan relatar los hechos de manera presencial. “Se trata de asegurar estas formas y que la víctima sea consultada. Quizás otras pueden preferir hacerlo desde sus casas sin exponerse al riesgo sanitario. Pero siempre hay que ponderar la voz de la víctima”, subrayó.

Mar del Plata y Rosario como precedentes

La primera sentencia virtual se dictó el 27 de abril en Mar del Plata por la causa de subzona 15. Se trata de 272 crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de esa ciudad, conocidos como «La Cueva» y la Base Naval, y otros que ocurrieron en las localidades de General Lavalle, General Pueyrredón, Madariaga, Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano. El fallo del Tribunal Oral Federal fue histórico: 28 imputados fueron condenados a cadena perpetua, 7 recibieron penas de entre 7 y 25 años y 5 fueron absueltos. Julieta Colomer, hija y sobrina de desaparecidos, remarcó su carácter sorpresivo y movilizante: “Más allá de que hubo absoluciones y siempre se vuelve a apelar porque no debería haber ninguna, hacía tiempo que en una sentencia de lesa humanidad no había tantas condenas a perpetua por sobre el número total de acusados”.

Aunque la presencia juega un rol fundamental en estos procesos, para ella el acompañamiento existió, incluso, a distancia. “Fue algo distinto porque siempre esperamos ese momento de la sentencia para que la lucha de tantos años por lograr que los genocidas vayan a la cárcel se traduzca en un encuentro con las emociones de tanta espera de justicia y desahogo, con amigos, familiares y compañeros de vida. Pero hubo una explosión virtual de gente que seguía la lectura y las redes”, contó.

A su vez, Colomer insistió en que es importante que los juicios continúen a pesar de la cuarentena, para no dejar de buscar la verdad: “En los alegatos, los genocidas se volvieron a negar a dar información necesaria. Mis primos, hermanos y yo seguimos sin conocer lo que pasó con mi papá y mis tíos. Entonces, a pesar de que obtuvimos justicia 43 años después, ellos siguen desaparecidos porque no tenemos datos acerca de dónde están ni sobre sus restos”.

Gloria León, abogada querellante de familiares y víctimas de la causa, también extrañó no ver la sala llena de gente, el grito al salir, al apoyo de los y las jóvenes que no vivieron la dictadura pero construyen desde el legado de esa generación diezmada. La sobreviviente a la dictadura cívico-militar indicó que faltó “esta cosa reparadora para muchas víctimas de poder mirar a la cara a los perpetradores del genocidio”, pero recalcó que es necesario seguir adelante con los juicios de forma virtual. Además, aclaró que este tipo de sentencias no la alegran, pero significan una tarea cumplida. “No puedo festejarlo. Porque son demasiados años de impunidad y las compañeras y compañeros desaparecidos siguen faltando. Sí es un alivio que este sistema en el cual vivimos pueda finalmente haber acusado con todas las garantías del debido proceso penal y finalmente haber llegado a una sentencia condenatoria. Por supuesto que eso da una enorme tranquilidad. Son las reglas del sistema y funcionaron, aunque tarde”, se explayó.

En Rosario, algunas sensaciones se replicaron. El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó el 15 de mayo a diez agentes del ex Servicio de Informaciones de la Policía de forma remota. Se dictó prisión perpetua para los represores Mario Alfredo Marcote, José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Telmo Ibarra, Carlos Scortechini y Ernesto Vallejo. Otros cuatro recibieron una pena de entre 16 y 22 años de prisión. “En un principio eran 14 imputados, pero terminaron el proceso 10, porque unos días antes de empezar murió uno, y en el transcurso de los juicios, fallecieron tres más -señala Ana Oberlín, fiscal de la causa-. Entonces, era importante seguir a pesar de la pandemia. Aunque sigue siendo extraño que quienes sufrieron este tipo de delitos no puedan escuchar el veredicto en vivo, porque una de sus principales funciones es reparar”.

La trascendencia del fallo también radica en el hecho de que fue la primera vez que se juzgó en esa ciudad delitos de índole sexual en el marco de los juicios por lesa humanidad. Oberlin destacó que no son “hechos aislados o desviaciones individuales de Lofiego y Marcotte, sino una práctica sistemática hacia las mujeres al igual que en todos los centros de detención, tortura y exterminio del país, en particular las violaciones, abusos y abortos forzados”. Siguiendo esa línea, reforzó que la perspectiva de género en estos procesos es indispensable porque “las voces de estas mujeres fueron desoídas durante muchos años”. Además, brindó otro dato revelador: solo el 13 por ciento de las sentencias de lesa humanidad incluyen este tipo de delitos. “Esto habla de todo lo que nos falta porque si alguien va a cualquier juicio a escuchar siempre aparece la violencia por medios sexuales hacia las mujeres, por eso es tan importante que eso se traduzca en las sentencias”.

San Martín

Mañana miércoles será otro día histórico con la reanudación de las audiencias de la Megacausa de Campo de Mayo en el Tribunal Oral Federal Nº 1 del partido bonaerense de San Martín, que alcanza crímenes cometidos contra más de 323 víctimas alojadas entre los años 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 imputados, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos.

La jornada será la primera en la que testigos declararán de forma virtual. Contará con el relato por videoconferencia de Lorena y Flavia Battistiol, quienes buscan a su hermano o hermana nacido en cautiverio, y de María Esther y Roberto Landaburu, por la desaparición de su hermana, Leonor Rosario Landaburu, quien cursaba un embarazo de ocho meses, y su cuñado, Juan Carlos Catnich. Sobre la expectativa, Lovelli aseguró que es “la misma que cualquier juicio: obtener reparación para las víctimas, justicia, condenas y avanzar sobre la verdad real de los hechos”. También recalcó que su carácter virtual será un desafío, “una gran prueba y ensayo general para ver si realmente el sistema y el Poder Judicial está capacitado para sobrellevar esta contingencia y desarrollar juicios de una manera seria, comprometida, donde estén todas las garantías aseguradas para los imputados, pero también el carácter reparador hacia las víctimas y familiares”.

Ago 22, 2019 | DDHH, Novedades

“Me pegaron, me desnudaron y me dieron picana eléctrica”, detalló Ratto.

Héctor Ratto entró a trabajar a la fábrica de Mercedes Benz a la tarde; cubriendo a un compañero que le había pedido cambiar el turno. Su horario siempre había sido a la mañana, pero ese 12 de agosto de 1977 lo encontró en una situación diferente. En un determinado momento, personal de vigilancia le dijo que tenía una llamada de su casa, pero él sospechó, porque vivía en Isidro Casanova y llamar hasta González Catán en ese momento tenía un costo de de larga. “Además, antes de entrar me enteré que un compañero de la misma sección había sido llevado detenido”, relató al inicio de su testimonio. El padre de ese empleado, un capataz de la línea de montaje, había informado que el secuestro ocurrió en su casa esa mañana.

Ratto supuso enseguida, por las historias de desapariciones en la empresa, que podría ser un intento de secuestro para él. “Incluso me hicieron, sin que yo lo pida, un permiso de salida y mi capataz me dijo que estando ahí corría peligro”, relató. Ratto le explicó sus sospechas y le manifestó su temor de ser secuestrado, pero más adelante, otro capataz, le pidió que lo acompañara fuera de la planta. “Era evidente que afuera me estaban esperando, así que no le hice caso”, teorizó. Más tarde, el gerente de producción le confesó que la llamada era falsa y que había ido personal de policía a buscarlo. Entonces sí, lo llevó a su oficina, separada de la sala de producción, y ahí se encontró con dos policías que hablaban muy cómodos con su jefe. En un momento sonó el teléfono y vio cómo atendía su gerente para pasárselo después a uno de los policías. A los pocos instantes, llegó personal del ejército y se lo llevaron. De esta manera Héctor Ratto narró el inicio de su calvario, en el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Campo de Mayo, que entre sus causas lleva adelante la de los obreros desaparecidos de Mercedes Benz.

Estudiantes que participan del programa educativo “La Escuela va a los Juicios” presenciaron la audiencia. También visitaron Campo de Mayo.

Así empezó su recorrido. Primero estuvo en la comisaría de San Justo y luego en la de Ramos Mejía, en la que recuerda haber pasado dos días y medio. Le explicaron que lo llevaban ahí por su propia seguridad, y luego de esos días le abrieron la puerta del calabozo y le hicieron firmar la libertad para dejarlo ir, pero al instante alguien lo encapuchó desde atrás. “Reconocí la voz del policía como la del mismo que estaba en la oficina de mi jefe. Y cuando me puso la capucha me dijo: el otro día te nos escapaste porque éramos sólo tres, pero ahora ya firmaste que estás en libertad”, recordó, detallando que su libertad los desligaba a ellos de cualquier responsabilidad sobre él”.

Lo metieron en el baúl de un auto y lo llevaron a Campo de Mayo. “Me pegaron, me desnudaron y me dieron picana eléctrica”, detalló con firmeza. Lo que más le preguntaban era si conocía gente que militara en la izquierda, Montoneros o en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. “Sentí que se me rompían los brazos y no los pude mover bien durante meses”, dijo, recordando que ellos sabían más que él sobre la actividad política de sus otros compañeros.

“Me llevaron a un galpón donde había colchones en el piso y gente amarrada por los pies a una cadena”, relató. Sus torturadores le pusieron un número y le dijeron que ya no tenía nombre ni apellido. “Este galpón estaba separado de la sala de tortura pero no mucho, porque cuando llevaban a gente a picanear, se escuchaba”, precisó. La capucha y su estado le impidieron ver bien el lugar o la cantidad de gente. Sentía las semillas de los árboles caer sobre la chapa del techo y el paso del tren a los lejos. “Hablé con pocas personas en el galpón: con algunos compañeros de la empresa que también estaban secuestrados ahí”, declaró. Alberto Gigena, uno de ellos, había sido golpeado en el estómago fuertemente y escupía sangre mientras se quejaba. “Era un muchacho que hablaba mucho pero no tenía militancia política”, detalló.

La tortura física se alternaba con la psicológica. Una noche, sus captores le preguntaron su edad y cuando se la dijo, lo amenazaron: “Me dijeron que iba a morir a los treinta años y me llevaron por un camino con otros compañeros”, contó. Les dijeron que los iban a fusilar y los dejaron durante varios minutos así hasta que les pidieron que se den la vuelta y volvieran. “Fue un fusilamiento falso”, comentó.

Ratto reconoció su lugar de cautiverio por los árboles de eucaliptus.

En algún momento durante su cautiverio, lo metieron en un auto, en el piso entre el asiento trasero y el delantero y lo llevaron a la comisaría de Ramos Mejía. No le dijeron nada y lo dejaron ahí. “Yo sólo me saqué la venda cuando estuve solo”, recordó. Tiempo después volvió a ver a su esposa, que se enteró de su paradero porque un compañero de calabozo le pidió a su mujer que se contactara con ella. Cuando lo dejaron en libertad no pudo volver a la empresa y buscó trabajo en otros lugares, se enteró que la conflictividad sindical había disminuido en comparación a los años anteriores al golpe. “En 1975 hubo 117 compañeros despedidos y eso generó un gran conflicto con el sindicato”, contó, explicando el contexto del momento previo al golpe. “Después de 1976 siempre hubo presencia militar. Entraban, revisaban y arengaban para que no creáramos conflictos ni pusiéramos en peligro la gobernabilidad”, expresó.

Con la vuelta de la democracia, Ratto visitó Campo de Mayo junto con un grupo de miembros de la CONADEP, intentando reconstruir los hechos para los juicios. “Las instalaciones no estaban, pero vi eucaliptos, que eran los que caían en el techo de chapa del galpón donde estuvimos”, relató. A la distancia, Ratto asegura que había presencia policial en el mismo sindicato, SMATA, que marcaba a los trabajadores con mayor participación en las asambleas, entregando listas. “Todos los que fueron secuestrados los agarraron en sus casas. Yo no había hecho el cambio de domicilio, y la empresa no tenía mi dirección, por eso pienso que me buscaron ahí”, remató.

Cuando terminó su extensa declaración, que duró dos horas, el público lo aplaudió durante varios minutos. Héctor Ratto se levantó de su silla, agotado luego de indagar tanto en todos sus recuerdos, y salió de la sala, pero afuera se mostró sonriente y aliviado. El programa educativo “La Escuela va a los Juicios” se agrupó en la vereda, durante el cuarto intermedio que se hizo cuando finalizó la declaración de Ratto, y el coordinador habló con los chicos sobre la experiencia. “Más allá de las audiencias, lo más importante es el juicio que hacemos todos nosotros, como sociedad, sobre todo esto”, les explicó antes de despedirlos.

En esta audiencia también declararon María Julia González de Almirón, Manuela de Almirón, Emir Donado González y Ariel Amar González, relacionados con la víctima Carlos Julio Báez, Ofelia Mirta Rivadeneira, Judith Rosana Monterio y Claudia Edith Quintana, familiares de la víctima Ricardo Alberto Monteiro. El próximo encuentro será, como siempre, el miércoles a las 9.30 horas en los Tribunales de San Martín.

Jul 4, 2019 | DDHH, Novedades

Verna relató que su padre sedó a cuatro desaparecidos que viajaban en un auto para que su muerte parezca un accidente.

En la última audiencia llevada a cabo en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín, que juzga a nueve militares por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1980 contra 94 militantes que participaron de la denominada “Contraofensiva montonera”, fue el turno de Pablo Verna, hijo de un médico militar que participó de secuestros y asesinatos durante la dictadura. El testigo reveló el rol que su padre tenía en los vuelos de la muerte.

Pablo es hijo de Julio Verna, ex capitán del Ejército quien fuera subalterno del responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, Norberto Atilio Bianco. La defensa de los acusados planteó su rechazo a que Pablo preste testimonio contra su padre bajo la figura de “protección de la familia”, presente en el artículo 242 del Código Procesal Penal.

El abogado querellante Pablo Llonto dijo a los jueces que, como representantes del Estado argentino, debían abrir nuevas posibilidades en busca de la verdad y la justicia. “Pablo Verna viene a declarar como integrante de la humanidad porque los delitos que se están juzgando refieren a la violación de los derechos humanos para el mundo, no sólo para la Argentina. Hoy se va a decidir la suerte de los hijos e hijas de genocidas que quieren declarar para contar lo que hicieron sus padres”.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados dieron la palabra a Verna. “Mi padre fue el anestesista de los vuelos de la muerte entre 1978 y 1983”, se presentó y completó: “Era el encargado de aplicar sedantes a los detenidos que iban a ser arrojados al mar e incluso subía a los aviones por si despertaban antes de tiempo para reforzar la dosis. Las personas quedaban despiertas pero paralizadas”.

Varios integrantes de Historias Desobedientes, que reúne a hijos de represores, acompañaron a Verna en su declaración.

En 2013, a causa de la insistencia de Pablo, su padre le confesó los crímenes que había cometido, entre ellos el asesinato de cuatro militantes montoneros en 1979, a quienes inyectó con Pentotal (o “Pentonaval”, tal cual lo rebautizó el “Tigre” Acosta) y los subió a un auto que luego fue tirado al río, para que pareciera un accidente. Entre esas cuatro víctimas estaba Susana Solimano, la mamá de Martín Mendizábal, quien escuchó el relato de Pablo en la sala de audiencias. Y también Julio Suárez, cuya hija, María Monserrat Suárez Amieva, declaró un rato después.

Pablo Verna contó que recién de adulto pudo saber la verdad sobre su padre. “Fui criado en la ideología del exterminio y tardé tiempo en descubrir de qué se trataba”, remarcó. En 2017, en ocasión del fallo del 2×1 de la Corte y la contundente respuesta de la sociedad, Pablo se incorporó al Colectivo Historias Desobedientes, integrado por hijas, hijos de genocidas que repudian el accionar de sus progenitores. Varios de ellos siguieron atentos y en primera fila el relato de su compañero.

A continuación declaró Luciana Milberg, quien detalló la desaparición de su tío Raúl Milberg. Citando a Todorov –“Un muerto es una tragedia, un millón una información”–, se refirió al proceso de reconstrucción de la memoria, imprescindible para alojar las singularidades de cada una y cada uno de los desaparecidos. ¨Mi tío fue parte de la militancia montonera, entró en la clandestinidad muy joven y luego fue víctima del secuestro, la tortura y del pillaje de los represores. Se ha probado el aniquilamiento de una forma feroz”, expresó.

Pablo es hijo de Julio Verna, excapitán del Ejército y subalterno del responsable de la maternidad clandestina de Campo de Mayo

La siguiente testigo fue Verónica Seisdedos, ella misma secuestrada junto a su hermano, su madre y el compañero. Narró su cautiverio junto a su hermanito Manuel, de dos años, y los hijos de Sara Zermoglio, Benjamin Ávila y Diego Mendizábal. La mamá de Verónica, su compañero y Sara Zermoglio aún permanecen desaparecidos. El último testimonio fue el de María Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas precisamente del médico Julio Verna.

Las audiencias del juicio “Contraofensiva montonera” se celebran todos los martes a partir de las 9 en Pueyrredón 3728 (partido de San Martín, provincia de Buenos Aires). Puede ingresar cualquier mayor de 18 años con DNI.

Verónica Seisdedos se abraza con su hijo Manuel, tras dar su testimonio.

Jun 21, 2019 | DDHH, Novedades

En la audiencia, se indagó sobre el secuestro de Héctor Ratto, empleado de la fábrica y sobreviviente de Campo de Mayo.

“Acá se juzgan genocidas”, dice una pintada sobre el pavimento en la entrada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín donde se realiza el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En la última jornada del tramo Mercedes Benz –la próxima semana comenzará a indagarse en otra parte de la causa– prestaron testimonio Ramón Germán Segovia, José Alberto Anta, Héctor José Leiss y Aldo René Segault, todos antiguos trabajadores de la automotriz alemana.

Fiscalía y querellas buscaron reconstruir puntualmente las circunstancias del secuestro de Héctor Aníbal Ratto, empleado de la fábrica y sobreviviente de Campo de Mayo, quien estaba citado para declarar en la audiencia pero avisó que, por razones de salud, recién podrá hacerlo a partir de julio.

De acuerdo al relato de sus compañeros, el 12 de agosto de 1977, alrededor de las 16, Ratto fue convocado a las oficinas del gerente de Producción, Juan Ronaldo Tasselkraut. “Le dijeron que lo llamaba la esposa por teléfono, algo un poco difícil porque en esa época comunicarse con Mercedes-Benz era imposible. Así que otro compañero se acercó a la portería para ver qué ocurría. A metros de la vigilancia se encontró con unos vehículos militares y patrulleros de la Policía. Entonces volvió y contó lo que pasaba para que no saliera, porque lo iban a llevar detenido”, precisó Segault.

La noticia circuló rápido en la planta de González Catán y todos los compañeros –que sabían que lo podían desaparecer– intentaron resistir. Frente a esto, la empresa intervino y se realizó una negociación en el despacho de Tasselkraut. “Lo que informaban los delegados [de SMATA] que salían de allí era que Tasselkraut le pedía a Ratto que se entregara y los compañeros que estaban con él pedían garantías. No sé con qué promesa o negociación, pero a Héctor Ratto se lo llevaron”, narró Segovia. “En esa oficina se firmó un acta donde se aclaraba cuál era el motivo de detención”, subrayó Segault. El documento, aseguró, fue ocultado por la compañía hasta 1985, cuando apareció publicado en el diario Clarín un día antes de que él declarara en el Juicio a las Juntas. “Averiguación de antecedentes”, era el motivo de detención.

Ratto fue liberado luego de 19 días en cautiverio. Contó a algunos de sus compañeros que lo habían llevado a Campo de Mayo. Su deterioro físico por los tormentos padecidos era evidente. “Me dijo que había quedado sordo de un oído por la picana o algo de eso que le habían hecho”, recordó José Anta. “Tenía una pierna y un brazo que no podía mover correctamente”, añadió a su turno Segault.

«Hasta el golpe militar no había la presencia de policías y de militares en la caseta de la entrada», declararon los testigos.

Las partes acusadoras también apuntaron sus preguntas para que los testigos puedan describir el ambiente de trabajo en la fábrica. “Compañeros con más antigüedad decían que hasta después del golpe militar no había la presencia de policías y de personal del Ejército en la caseta de la entrada. Nos bajaban del colectivo algunas veces y nos revisaban, nos pedían las credenciales. Intimidaban a los trabajadores, era continuo eso”, rememoró Héctor Leiss. “Yo nunca me topé con un infiltrado de las fuerzas –declaró Ramón Segovia–, pero nos cuidábamos. Era vox populi que había algunos entre los operarios. Una sola vez hubo un episodio de alguien que ingresaba en el turno noche, un hombre de treinta años, nuevo, no lo conocía nadie, pero trabajaba. Y se le cayó una pistola, aparentemente militar. Se puso muy nervioso. El comentario de esa noche era cómo había podido pasar la vigilancia. No vino más”.

Si bien al único que sacaron detenido de la fábrica fue a Ratto, hubo más empleados desaparecidos y sobre varios de ellos –Alberto Gigena y Fernando Del Conte, entre otros– indagó la Fiscalía. Mercedes Benz cooperó con los represores facilitándoles los legajos de los trabajadores que serían secuestrados, con sus domicilios incluidos. “Ellos tenían todos nuestros datos”, afirmó Segovia, quien al igual que los restantes testigos aseguró que no conocía la dirección de sus compañeros secuestrados.

Con casi nulas intervenciones de la Defensa de los 22 imputados –todos ex militares y policías y ningún directivo de la empresa–, la audiencia concluyó cerca del mediodía y con ella el tramo conocido como Mercedes Benz. En la próxima comenzarán las declaraciones testimoniales correspondientes a la causa N° 468, que abarca a víctimas de la zona Zárate-Campana que estuvieron detenidas-desaparecidas en Campo de Mayo.

Las audiencias se realizan todos los miércoles a las 9.30 en Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden presenciar el juicio presentando el DNI.