Jun 26, 2020 | DDHH, Novedades

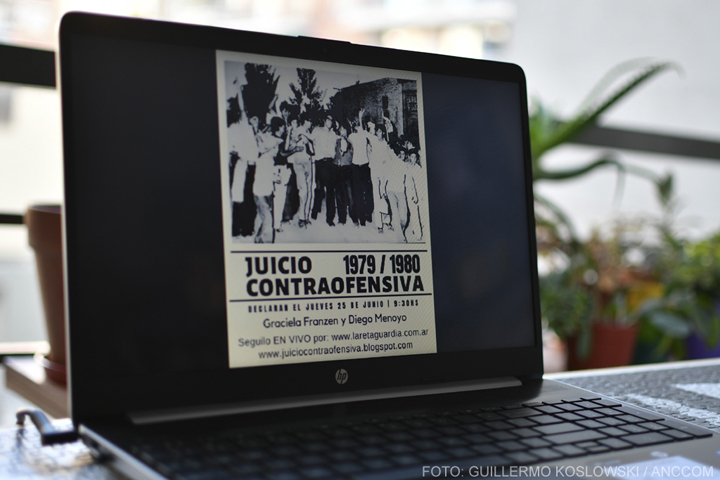

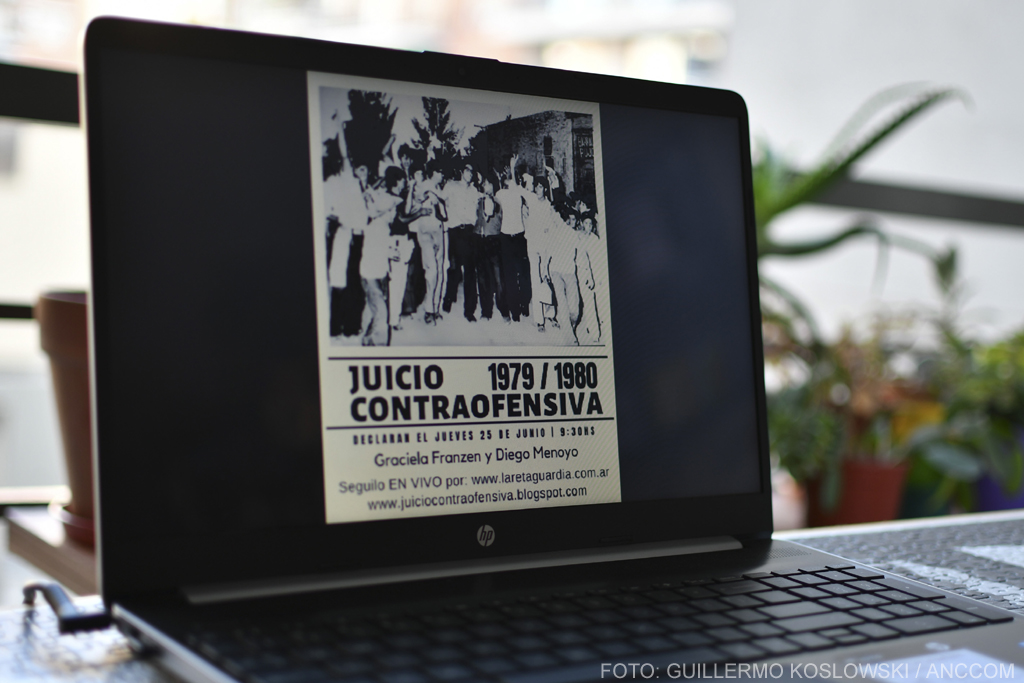

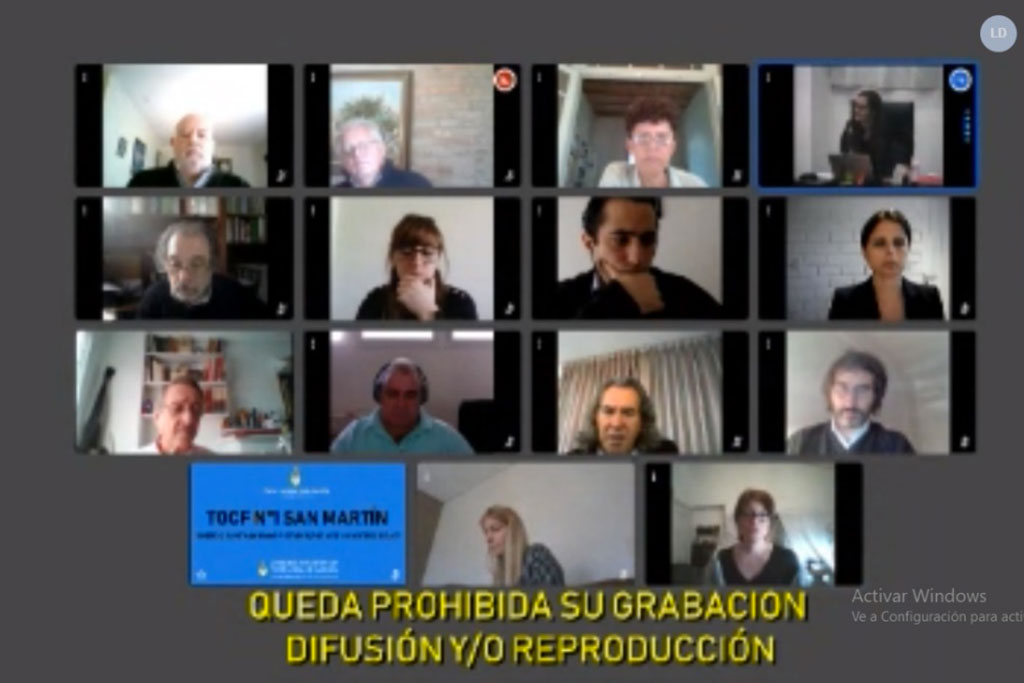

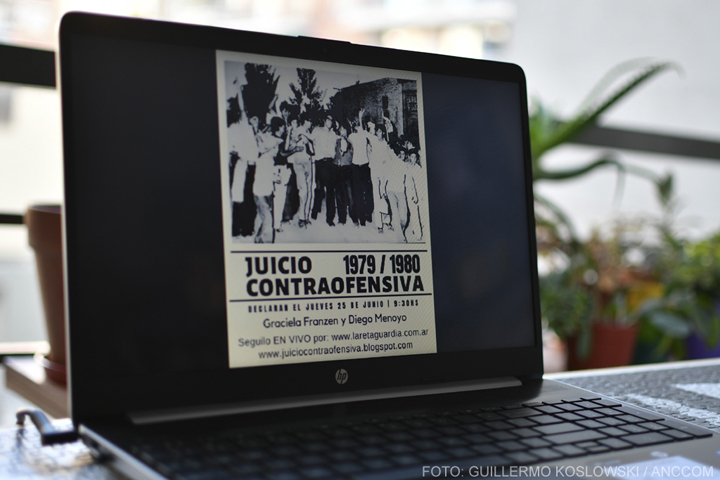

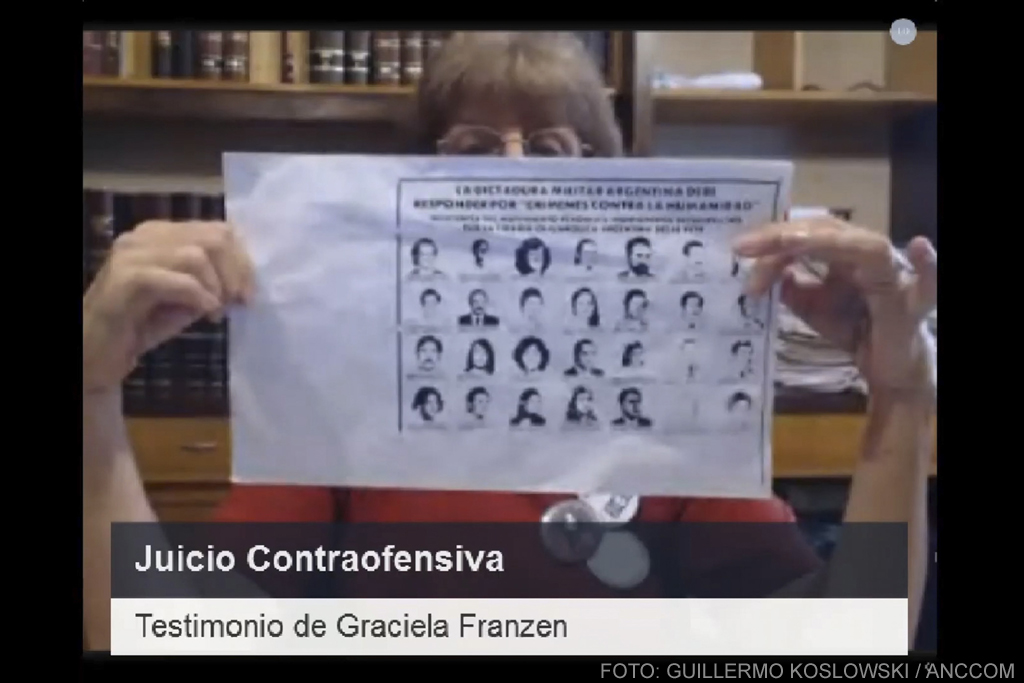

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación conocida como Contraofensiva que implicaba reagrupar militantes exiliados en diferentes países para retornar a la Argentina y formar parte de la resistencia contra la dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas que participaron de esa operación.

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación conocida como Contraofensiva que implicaba reagrupar militantes exiliados en diferentes países para retornar a la Argentina y formar parte de la resistencia contra la dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas que participaron de esa operación.

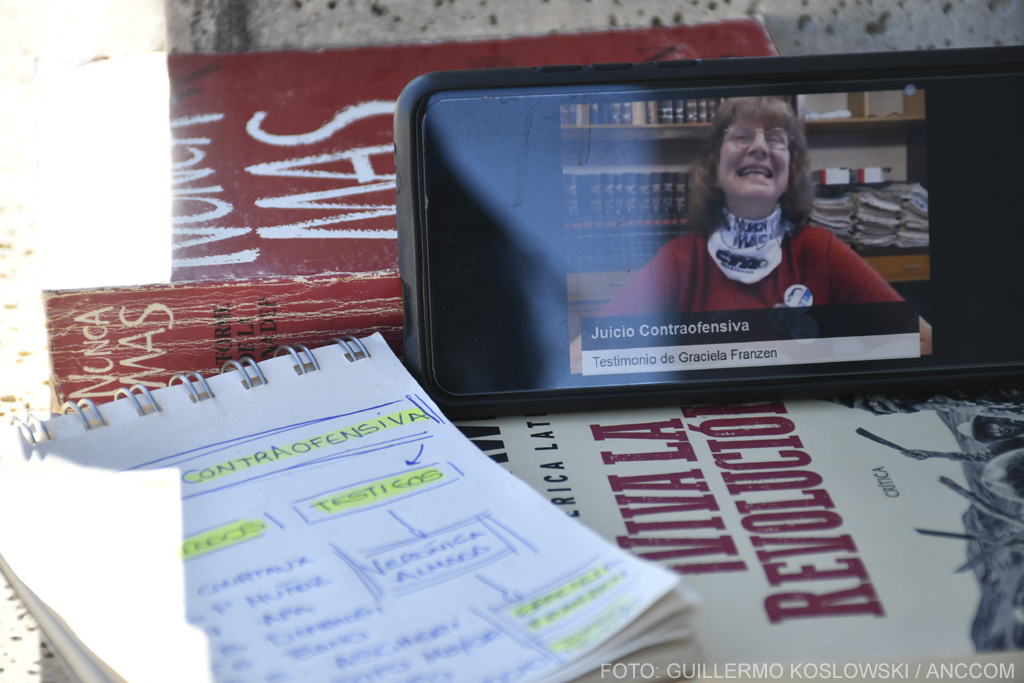

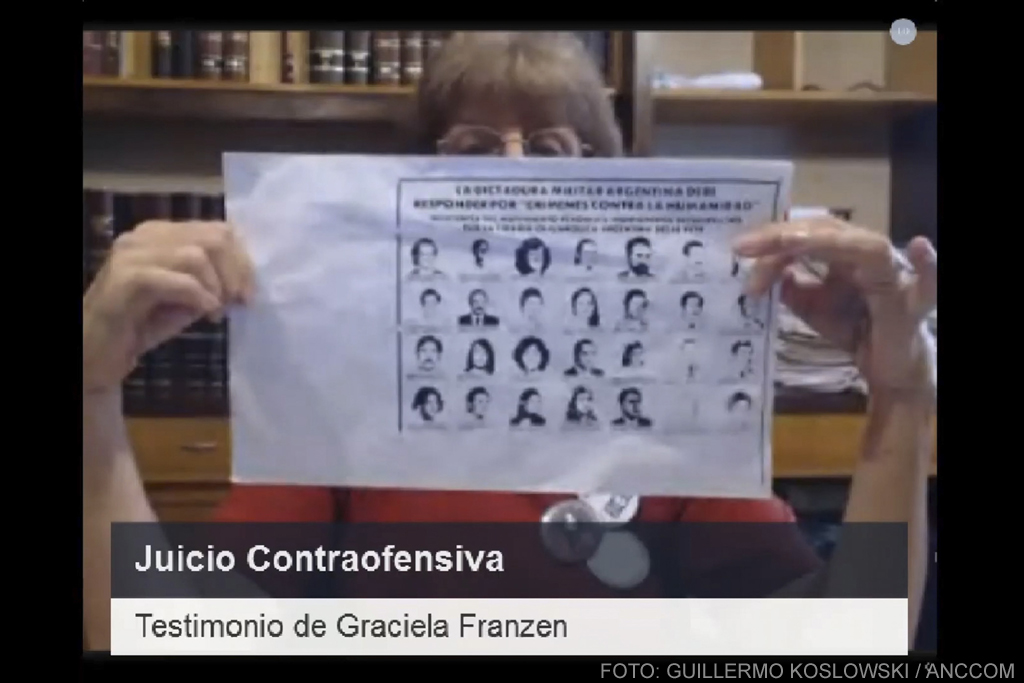

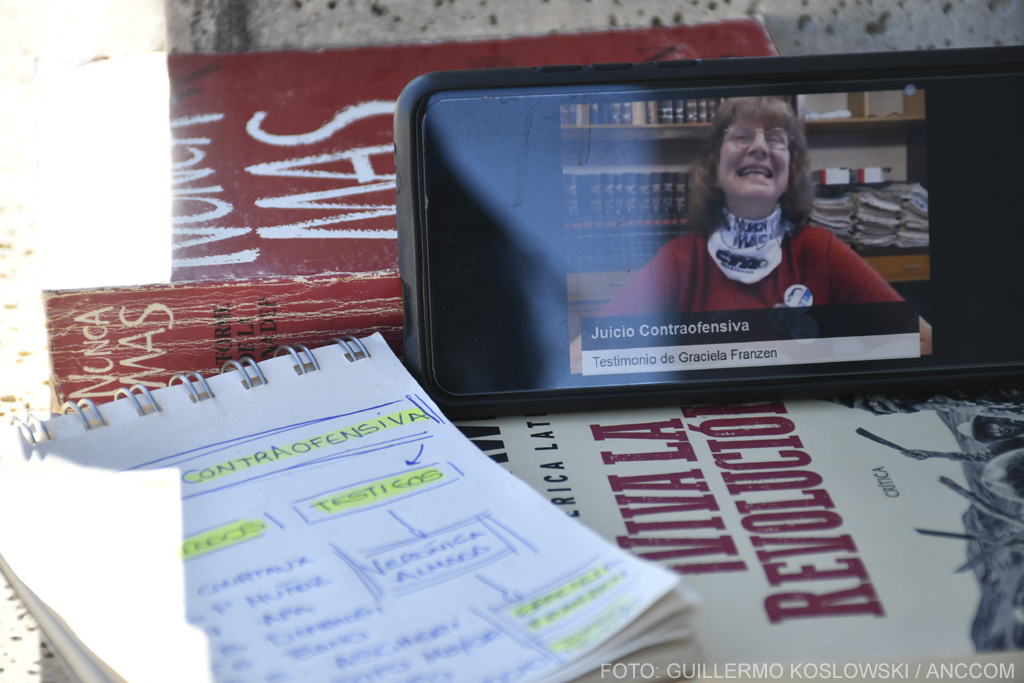

La audiencia, plagada de inconvenientes ligados con la transmisión y la señal de internet, comenzó poco antes de las 10:30 con el testimonio virtual de Graciela Franzen, desde Misiones. La testigo fue militante de Montoneros y participó en la primera Contraofensiva. “Mi militancia fue gremial y política, pero nunca dejé la militancia barrial”, declaró al comienzo. En su familia no era la única dedicada a la política, su hermano mayor, Luis Arturo Franzen, fue un reconocido militante de Posadas asesinado durante la masacre de Margarita Belén, en Chaco.

La historia de su hermano y la suya se entrecruzan muchas veces. Luis Arturo Franzen era buscado por organizar una comisión para recuperar las tierras de Posadas que intentaban ser adueñadas por una gran inmobiliaria de la zona. Se refugió en Resistencia después de un allanamiento y en el año 1976 lo secuestraron. Al mismo tiempo allanaron su casa, obligando a Graciela Franzen a irse. “Le dije a mi mamá que la próxima iba a ser yo y me fui a las afueras del pueblo”, comentó.

Separada de su familia y lejos de su casa, Graciela Franzen fue secuestrada una madrugada en los montes donde, después de una persecución, lograron llevarla a la Casita de los Mártires, un lugar de tortura sin electricidad, donde la tuvieron un día y medio con picana eléctrica a batería. Ahí perdió la audición de un oído. “Cuando me empecé a desangrar me llevaron con un médico para que me curara y luego de una semana pasé a disposición del Poder Ejecutivo que me trasladó a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé dos años”, contó. El derrotero de Franzen recién había comenzado para entonces y la prisión era la primera parada.

Separada de su familia y lejos de su casa, Graciela Franzen fue secuestrada una madrugada en los montes donde, después de una persecución, lograron llevarla a la Casita de los Mártires, un lugar de tortura sin electricidad, donde la tuvieron un día y medio con picana eléctrica a batería. Ahí perdió la audición de un oído. “Cuando me empecé a desangrar me llevaron con un médico para que me curara y luego de una semana pasé a disposición del Poder Ejecutivo que me trasladó a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé dos años”, contó. El derrotero de Franzen recién había comenzado para entonces y la prisión era la primera parada.

“Me enteré de la masacre de Chaco en la cárcel, pero no sabía que mi hermano había estado ahí. Lo supe después, cuando mi mamá hizo el trámite para traer el cuerpo y enterrarlo acá”, explicó y reveló que hace poco tiempo se enteraron que el cuerpo enterrado no era el de Luis Arturo Franzen, sino el de un compañero militante.

En 1978, el dictador Leopoldo Galtieri visitó la cárcel de Devoto e interrogó Franzen y a las otras compañeras presas, con quienes formó un gran lazo de amistad y solidaridad. “Me llevaron a un cuarto y me preguntaron dónde estaba mi hermano. Me dio tanta bronca e impotencia que les golpeé el escritorio y les grité que ellos lo habían asesinado”, siguió contando. Dos meses después la liberaron para exiliarse en España. Se despidió a las apuradas de su familia, cinco minutos antes de abordar el avión y cuando llegó a España, siguió con la militancia y su búsqueda de independencia.

Durante su corta estadía en España trabajó como empleada doméstica del Embajador de Noruega. “Era una familia muy amorosa, comía con ellos siempre. Un día me preguntaron por qué estaba ahí y yo lo conté, porque es mi historia y no me avergüenza. Cuando los vi llorar entendí que hay cosas que nosotros habíamos naturalizado y que para el resto del mundo era una barbaridad”, expresó. Su recorrido aún no terminaba. Volvió a encontrarse con compañeros de la militancia de Montoneros con la posibilidad de retornar al país en el marco de la operación Contraofensiva. “Me despedí de mis compañeras con las que vivía y viajé a Madrid donde estuvimos semanas discutiendo sobre política y preparándonos para volver”, relató.

Salió de España con tres compañeros en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Damour, una ciudad bombardeada y estuvimos casi tres meses en una base palestina entrenando. Vivimos dos bombardeos y nos refugiamos debajo de una iglesia”, recordó. En Damour se enamoró de un palestino que le pidió que se quedara y se casara con ella. “Yo le dije que él tenía que luchar por la liberación de Palestina y yo por la de mi país, que quizá un día nos encontrábamos de nuevo. Nos despedimos en la ruta con un abrazo que aún siento hasta hoy”, recordó conmovida.

Salió de España con tres compañeros en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Damour, una ciudad bombardeada y estuvimos casi tres meses en una base palestina entrenando. Vivimos dos bombardeos y nos refugiamos debajo de una iglesia”, recordó. En Damour se enamoró de un palestino que le pidió que se quedara y se casara con ella. “Yo le dije que él tenía que luchar por la liberación de Palestina y yo por la de mi país, que quizá un día nos encontrábamos de nuevo. Nos despedimos en la ruta con un abrazo que aún siento hasta hoy”, recordó conmovida.

El regreso a Argentina estuvo marcado de temores y violencias. Se alojó en un hotel donde una noche la buscaron tres personas vestidas de civil. “Mi primer pensamiento fue: otra vez la tortura, no. Me encerré en el baño e intenté cortarme las muñecas y el cuello con un cortapapeles”, expresó con mucha seguridad. Su larga faena terminó en una comisaría, encerrada durante tres días. “Un guardia joven me trajo una docena de medialunas y yo ya pensaba en racionarlas. Me decía si como tres por día puedo sobrevivir si no me dan comida”, admitió. Su mayor miedo era no aguantar la tortura y delatar a sus compañeros. “Para mí era muy importante cuidarnos entre todos. La segunda vez que me secuestraron sabía de casualidad dónde estaba Figereda, uno de los líderes y me preguntaban por él, pero me pude aguantar y no lo dije”, mencionó con alivio y orgullo.

Finalmente la liberaron y recorrió las casas de los pocos familiares que tenía en Buenos Aires, hasta que encontró un trabajo de empleada doméstica con cama adentro en Caballito. Sin embargo, los miedos no se iban y durante un viaje de fin de semana de la familia que la empleaba, Franzen le rogó a su vecina que la dejara dormir en su casa porque no quería irse a un hotel. “La primera noche la pasé en un hotel sin pegar un ojo. La segunda noche pude entrar a la casa donde trabajaba saltando la medianera de la vecina y como no tenía la llave de mi cuarto dormí en un hueco a la intemperie. Al otro día la vecina me alojó en su casa, porque se había sentido muy mal”; agregó recordando con cariño su solidaridad.

Mientras tanto la buscaban por todos lados. En Paraguay y en Argentina. Un pariente que pertenecía a Gendarmería estaba detrás de ella intentando rastrearla por todas las casas de familiares y la obligó a irse del país nuevamente. Pasó la frontera a Brasil en un taxi y por la ventana vio carteles con las caras de sus compañeros Montoneros, eran buscados en todos lados. “En Brasil viajé varios días hasta que encontré a un primo hermano de mi papá que vivía en un campo con vacas”, recordó.

Se quedó allí durante cuatro años, moviéndose de casa en casa y trabajando como empleada en diferentes lugares. “A vece,s a algunas personas le contaba mi historia, a otras no, pero el desarraigo era muy grande, yo quería volver a mi patria. Soñaba todos los días con el regreso a mi casa”, agregó. En año 1983 se comunicó con su madre, a través de cartas le contó de las elecciones y ella rezó frente a la televisión en blanco y negro esperando el retorno de la democracia. “Ya estaba embarazada cuando volví, con mi documento de verdad y a mi casa de siempre, donde aún vivo”, finalizó con una sonrisa.

La historia de Graciela Franzen, con tres secuestros, dos desarraigos y diferentes identidades, marca una constante en la historia de la militancia durante la dictadura instaurada en 1976. Diego Menoyo, el segundo testigo de la audiencia del jueves, también vivió una historia signada por el exilio, la lucha y la convicción. Oriundo de Córdoba, estudiaba Astronomía y Física en la universidad, era delegado de un curso de tan sólo cuatro alumnos. “Allanaron el departamento donde vivía mi novia buscándome a mí y la secuestraron a ella”, explicó para comenzar a contar cómo fue el derrotero de su vida. “Quedé en condición ilegal porque si me encontraban me iban a agarrar, entonces desde la organización se decidió que todos los que estábamos así fuéramos a Buenos Aires”, explicó. Su primera parada fue en la Ciudad durante tres meses y luego en Quilmes, donde conoció a su actual compañera, también militante. Juntos se comunicaron nuevamente con Montoneros y se trasladaron a Florencio Varela, donde trabajaron acompañando los reclamos barriales.

“Mi responsable era un chico llamado Manolo que fue desaparecido junto a su mujer durante 1977 y ahí nos fuimos a una pensión a Mármol, porque sabíamos que nos buscaban a nosotros también”, recordó. Para enero de 1979 se exilian en Asunción, Paraguay. Las condiciones, creían Menoyo y su compañera, no estaban dadas para tener una discusión política que cambiara las cosas. “Pero aceptamos con la condición de volver cuando se pudiera”, especificó para dar a entender su compromiso político. Pasaron un mes en Asunción, viajaron a México y se conectaron con un compañero que los llevó a una casa donde, como Graciela Franzen, estuvo discutiendo política y estableciendo las bases para volver al país en el marco de la segunda operación Contraofensiva Montonera. “Creíamos que la dictadura se había agotado políticamente y no desconocíamos la situación de represión. La situación política hacía imperioso intervenir ya”, afirmó.

Viajaron a Cuernavaca para capacitarse en el manejo de aparatos de interferencia de radio y televisión, y luego de pasar una semana en España y tres en Lima, retornaron a Buenos Aires para establecerse en las zonas de Lomas de Zamora y Termperley. “No nos queríamos quedar en el exilio y volvimos para hacer transmisiones en Buenos Aires. Subíamos a edificios altos para que tuvieran más influencia y logramos hacer transmisiones más generales, grabadas por Firmenich y otras más locales, de la zona, que hacíamos nosotros mismos”, explicó. Otro de sus trabajos fue en una revista llamada Boletín Sindical que imprimían caseramente y la distribuían en las fábricas con la idea de encontrar la resistencia popular que ya se estaba gestado. “El pueblo estaba logrando, de alguna manera, tener herramientas para generarle conflictos a las patronales y al gobierno, y a ellos queríamos llegar”, agregó. “Se podría plantear si no éramos jóvenes suicidas, pero lo único que pretendíamos era cambiar la realidad del país y teníamos asesinos feroces en frente”; expresó Menoyo al final de su testimonio, agradeciendo el juicio en memoria de muchos compañeros desaparecidos. “Nunca nadie nos dio una orden que tuvimos que cumplir como si fuéramos soldaditos. Todo fue por una convicción política, con discusión y consenso entre nosotros, porque queríamos un país distinto”, concluyó.

Jun 20, 2020 | DDHH, Novedades

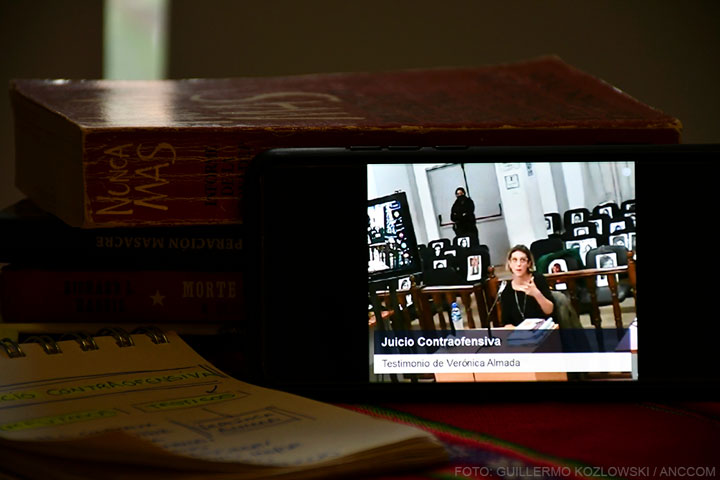

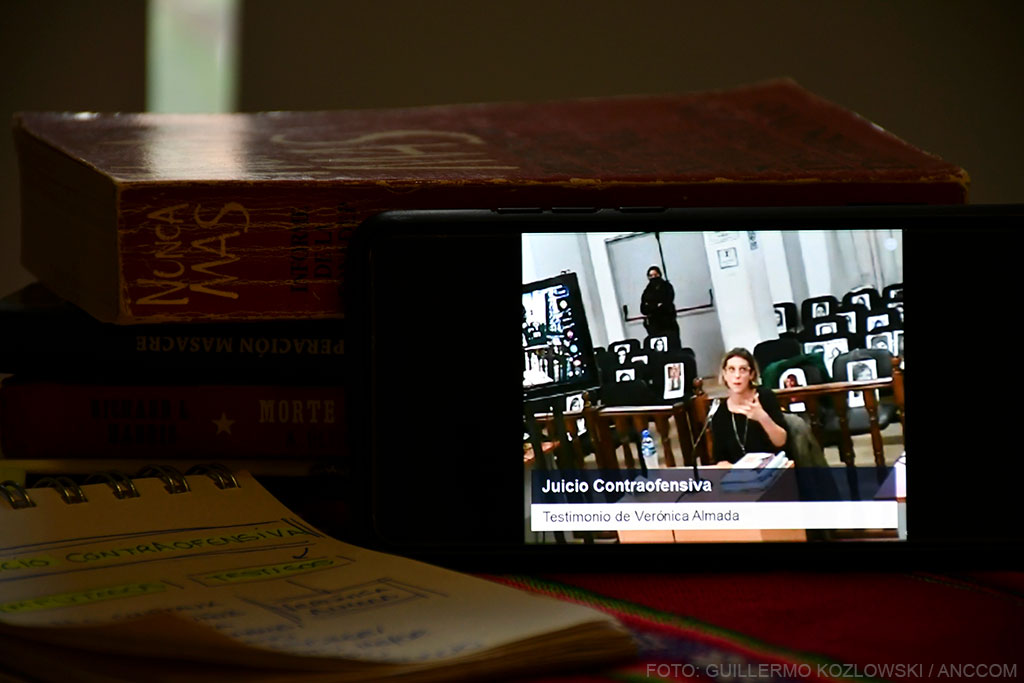

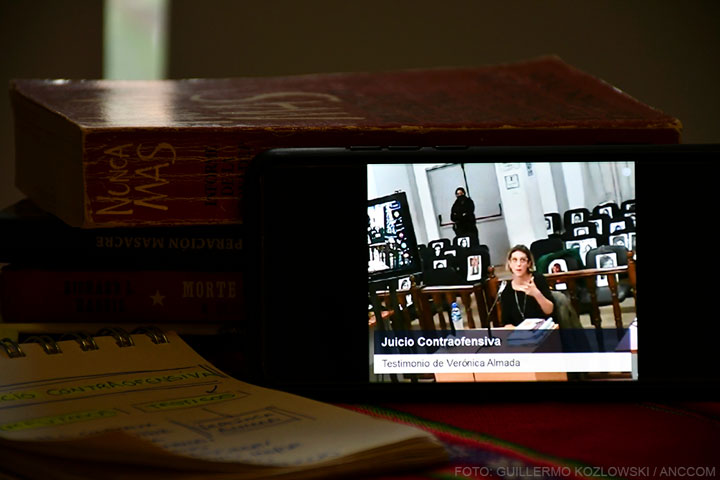

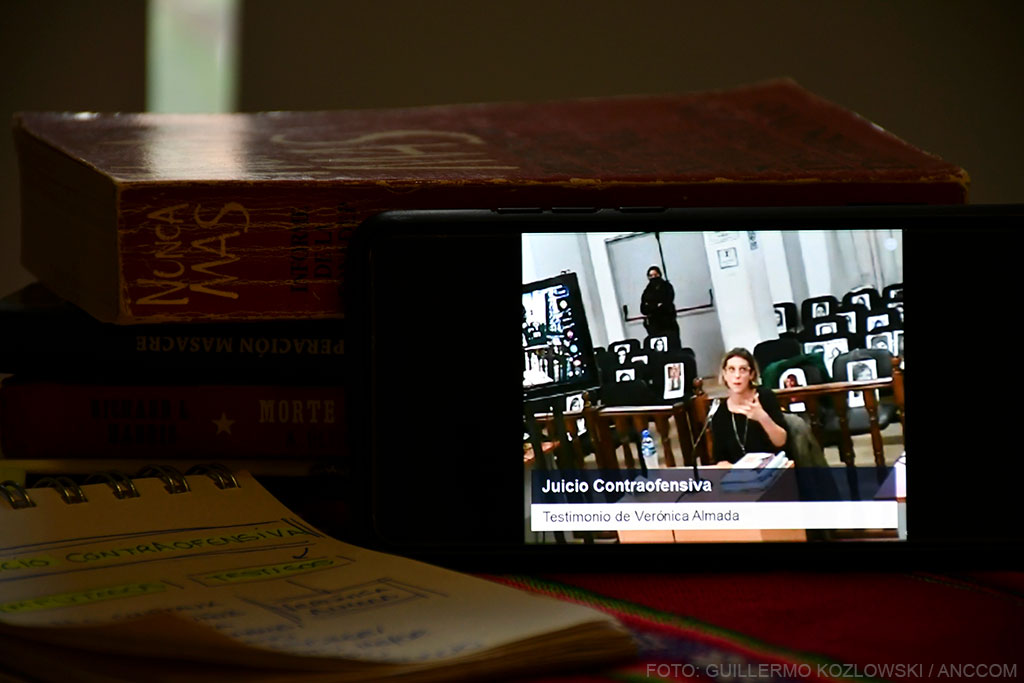

Las audiencias por el juicio denominado Contraofensiva Montonera se reanudó ayer con el testimonio de la antropóloga Verónica Almada y del médico del Ejército Nacional Gabriel Matharan, quién prestó servicio durante 14 años, incluidos los que gobernó la dictadura. Almada, que investigó archivos de las Fuerzas Armadas, reveló documentos que dan cuenta del funcionamiento del terrorismo de Estado en su “lucha contra la subversión” y que echan luz sobre el accionar represivo, mientras que Matharan prefiere no recordar.

El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que pertenecían a los batallones 201 y 601 con base en Campo de Mayo por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas.

En la sala se encontraban presentes las fotografías de los militantes desaparecidos, ocupaban el lugar que en tiempos de normalidad utilizaba el público. Se trataba de los retratos de quienes participaron de la Contraofensiva Montonera entre 1979 y 1980. Esta operación, a cargo de Roberto Perdía y Mario Firmenich, convocó a miembros de la organización que se encontraban en el exilio para resistir al terrorismo de Estado y presionar para que la dictadura cívico militar terminara.

El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército.

Documentos que hablan

Almada investigó y relevó información de documentos de las Fuerzas Armadas durante años. Su recorrido incluye el trabajo en el Ministerio de Defensa, en colaboración con organismos de Derechos Humanos. A partir del Decreto 4/2010, que estableció la desclasificación de la documentación que pueda tener valor histórico o judicial sobre el terrorismo de Estado, se crearon equipos para cada Fuerza Armada, la antropóloga se integró y se abocó al Ejercito Nacional.

En su testimonio, que duró cerca de seis horas, Almada advirtió que la cantidad de documentación trabajada fue bastante grande, pero que se trató de un relevamiento cualitativo antes que cuantitativo. En este tipo de búsqueda, los documentos más interesantes eran los legajos de personal retirado, los recibos de haberes, la actuación de la justicia militar, los registros de accidentes, los reclamos, las felicitaciones y los manuales y reglamentos. Una de las tareas más importantes que realizó junto a su equipo fue intentar entender el funcionamiento interno del Ejército, que la antropóloga definió como una “cadena jerárquica bien organizada”. En la organización existían dos divisiones bien definidas: Planes e Inteligencia y Contrainteligencia.

La división Planes e Inteligencia -relató- se encargaba de elaborar estrategias, actualizar y procesar la información, también determinar las debilidades del enemigo. La de Contrainteligencia, en cambio, se abocaba a evitar la ejecución de operaciones de inteligencia del enemigo, reunía información específica, coordinaba las tareas de ejecución y buscaba detectar los puntos débiles de penetración física o de espionaje que el enemigo podía usar. Los reglamentos dan cuenta de las funciones de esta sección aunque en palabras de Almada, lo hacen “de manera un poco abstracta”, se habla de contra-sabotaje, contra-espionaje, contra-subversión.

A su vez había otra división que no aparecía delimitada tan claramente como las otras dos: la sección de Operaciones Especiales (SOE). En los reglamentos figuraba como la encargada de desarrollar tareas de ejecución, distintas al resto de las actividades, la ambigüedad en la descripción dificulta comprender cuál era su función específica: “Entender de quién dependía la SOE fue una de las metas del informe, lo cierto es que a lo largo del relevamiento de información vemos que hay periodos de superposición entre la división de Contrainteligencia y la SOE”, señaló Almaa y agregó que se cree que por momentos el mismo jefe de contrainteligencia es quien firma como jefe de la SOE.

Los documentos donde aparecen las actividades específicas de la SOE o los Centros Clandestinos de Detención son muy poco frecuentes. Para esclarecer estas operaciones, Almada hace referencia a papeles que encontró en su investigación. En uno de ellos un oficial, que formaba parte de esta Área de Inteligencia, explicaba que: “Había tenido que desarrollar funciones que llevó hasta las últimas consecuencias, pese a las implicaciones religiosas, morales y espirituales que conllevaban”. No dio detalles de las actividades que relevó, pero nombró a varios jefes y compañeros que podían dar cuenta de ello, entre ellos mencionó al jefe de Inteligencia, al del Batallón del 601 y al jefe de Aviación de Ejército. Otra referencia que encontraron fue un reclamo del fallecido represor Eduardo Francisco Stigliano que en su legajo explicaba cómo se eliminaban a las personas que estaban ilegalmente detenidas en los Centros Clandestinos “se les inyectaba droga Ketalar, se los subía a los aviones y se los tiraba al mar”. También existió un documento del oficial Martín Rodríguez, quien reclamó un ascenso y remarcó como mérito haber estado a cargo de uno de los Centros Clandestinos. Otro oficial también pidió en 1980 un ascenso y resaltó haber desarrollado operaciones militares, interrogatorios, detenciones, allanamientos y control de población.

A su vez, el reglamento táctico expresaba que una de las fuentes de información más provechosas eran los “prisioneros subversivos”. Los interrogatorios estaban a cargo de “personal especialmente capacitado”. Aunque en los manuales no hay información específica de los métodos, en el reglamento de Operaciones Psicológicas se establecen estrategias. Dos de ellas eran la persuasiva y la compulsiva, esta última “apela a lo instintivo del ser humano”. Para sortear la ambigüedad de los manuales, Almada recuerda un informe en el que un oficial realizó un reclamo solicitando que sus problemas psicológicos fusen considerados como una enfermedad adquirida en actos de servicio, en este documento resaltaba que: “Sabe que el único método de extraer información a un delincuente subversivo es el interrogatorio, pero que hay que presenciar la tortura”.

En el reglamento Contra Elementos Subversivos se establecen tres objetivos “Reestablecer el orden, aniquilar a la delincuencia subversiva y ganar el apoyo de la población”. Para lograrlos había operaciones militares directas y otras de apoyo. Estas últimas son las cívicas y las psicológicas y tenían tres públicos objetivos: la tropa, la población civil y los “delincuentes subversivos”. El manejo de los medios de comunicación era de suma importancia para lograrlo, había que establecer un control y evitar que se difundiese información desfavorable a las Fuerzas Armadas. En el manual se especificaba que: “Son actividades enfocadas a actuar sobre la racionalidad, las emociones y el pensamiento de las personas y el objetivo era intentar modificar su comportamiento y actitudes”.

Almada encontró en un legajo la explicación de cómo se eliminaban a los desaparecidos.

“No recuerdo señor”

Gabriel Matharan se desempeñó como médico jefe de Enfermería en el Regimiento 5 de Infantería. También declaró ayer a través de una videollamada desde Paraná. La importancia de su testimonio se vincula con la muerte del militante Gervasio Martin Guadix. En la autopsia, donde figura su firma, se estableció que fue un suicido, ya que Guadix habría tomado la pastilla de cianuro tras presentir su inminente detención. Pero en realidad se trató de una puesta en escena de los servicios de inteligencia.

Luego de jurar decir la verdad Matharan negó recordar muchas de las cosas que ocurrieron mientras prestó servicio en el Ejército. Negó saber si alguna vez realizó una autopsia y aún menos si estuvo presente en la investigación del cuerpo de Guadix. Las preguntas sobre lo que ocurrió y sobre nombres de compañeros, médicos y jefes se siguieron reiterando, pero la respuesta de Matharan también se repitió una y otra vez: “No me acuerdo nada de aquella época”.

Fue consultado por cuestiones puntuales, pero también sobre su conocimiento médico, no supo responder a ninguna de ellas e incluso su respuesta por momentos se adelantó a la pregunta. Luego de que le hubiesen recordado que brindar falso testimonio incluye ocultar información, Matharan aclaró que las fallas en su memoria se debían a su avanzada edad, ochenta años, y que la confusión se profundizó debido a la cuarentena, pero descartó padecer alguna enfermedad mental.

La autopsia donde se podía apreciar la firma de Matharan junto a su nombre tipografiado fue exhibida por el Tribunal. Luego de algunos minutos intentando que Matharan pudiese visualizar correctamente el documento, continuó negando reconocer su firma y tampoco distinguir su nombre. El abogado querellante le preguntó si estaba al tanto de que las vísceras de Guadix habían sido puestas en formol y que esta sustancia puede esconder el cianuro. Si bien Matharan admitió que el formol tiene esta capacidad, no pudo establecer cuál era la cantidad necesaria, ni si alguna vez realizó este proceso. Tras la insistencia del abogado, nuevamente pidió “por favor, no me haga esas preguntas, no me acuerdo”.

Jun 12, 2020 | DDHH, Novedades

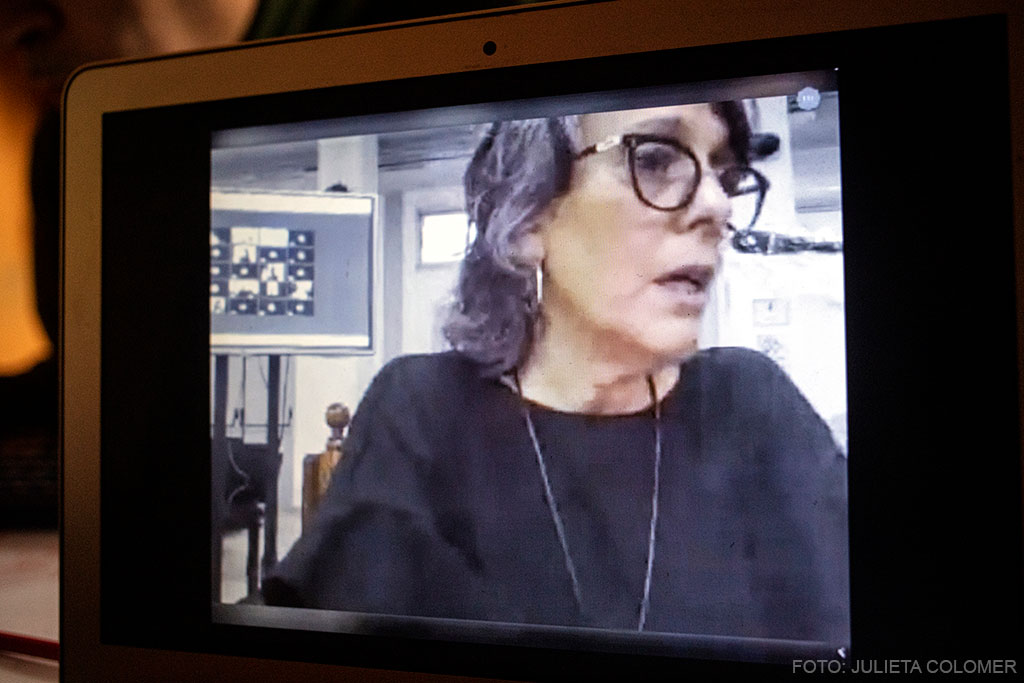

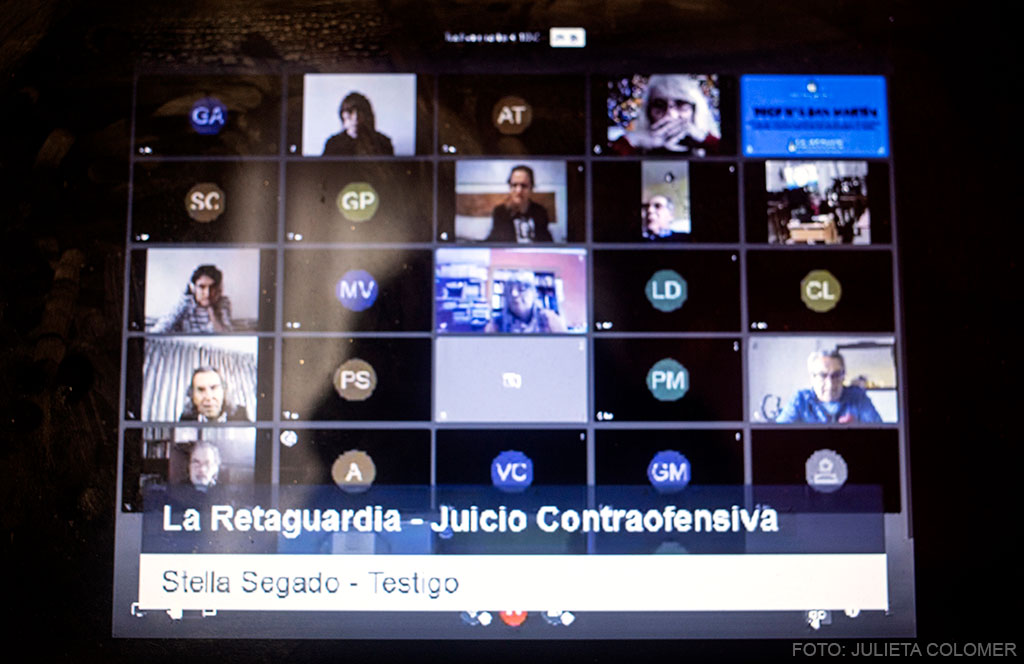

La investigadora Stella Segado declaró en la causa conocida como «Contraofensiva montonera».

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación Contraofensiva delineada en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización. El plan consistió en reagrupar militantes exiliados de diferentes países que regresaron a la Argentina para formar parte de una campaña de resistencia contra el terrorismo de Estado y generar consenso social para que la dictadura cívico militar llegara a su fin. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que pertenecían a los batallones 201 y 601 con base en Campo de Mayo, por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas.

En la primera audiencia virtual del juicio, que comenzó cerca de las diez de la mañana, testificó Stella Segado, licenciada en Gestión de Políticas Públicas, especialista en Archivos y Derechos Humanos e investigadora del Archivo CONADEP de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos. Segado le explicó a las querellas, los defensores y los jueces el funcionamiento de la estructura de inteligencia militar durante los años 1976 y 1980 para poner en contexto el objeto del juicio y conocer cómo funcionaban los Batallones 201 y 601.

La investigadora explicó a qué se denomina “ciclo de inteligencia”, establecido a partir de las reglamentaciones de las Fuerzas Armadas vigentes entre 1973 y 1983: “Es un sistema que está conformado por distintas partes en contacto con, por lo menos, una de las otras partes, entendiendo un sistema como un conjunto de normas y procedimientos”, explicó al inicio. El trabajo en un archivo administrativo, dijo Segado, demuestra que hay documentación que es imposible de destruir, pese a los intentos de la dictadura de desaparecer todo lo relacionado a la inteligencia. “Una actuación de justicia militar, que se suele hacer por una herida de bala (de un oficial) en una operativo, forma parte de un legajo personal y no se puede eliminar porque de eso depende cobrar un seguro o demostrar que la herida fue en acto de servicio, cosas que tienen que ver con la carrera del personal. Trabajar en archivos administrativos es encontrar la huella que dejó la dictadura en este tipo de eventos dentro de los legajos personales”, expresó.

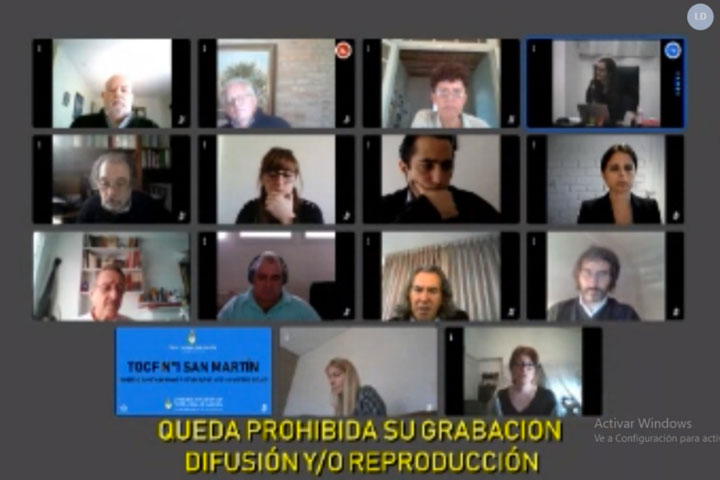

Durante la pandemia, las audiencias se realizan de manera virtual.

La exposición de Segado, que duró más de seis horas, estuvo basada, sobre todo, en dos reglamentaciones que enmarcaban la actividad de inteligencia durante la dictadura cívico-militar: el RC16-1 de Inteligencia Táctica, que antes de 1977 era de Inteligencia de Combate, y el RC16-1 de Unidades de Inteligencia. El cambio en el RC16-1 se dio a partir de, según dice el reglamento, los aprendizajes realizados en la lucha contra la subversión. A partir de esto, la testigo explicó todas las etapas de la actividad. La primera, de “Planificación”, en la que se elabora un plan con requerimientos de alta prioridad, es decir preguntas que deben ser respondidas con la búsqueda de información. Después se pasa a la “Búsqueda” y “Reunión de Información” a través de diversas fuentes, tanto abiertas (organismos públicos) como cerradas (infiltrados, por ejemplo). La siguiente instancia es la de “Procesamiento” en la que se analiza e interpreta información con un sistema de valores que clasifica la información y la fuente según su confiabilidad y veracidad.

Las últimas dos etapas eran la de “Interpretación” y “Elaboración”, en la que los analistas crean el producto real de inteligencia, generan el contexto y proveen de consejos. Su percepción general puede servir a la hora de tomar decisiones, y la “Difusión” en la que los órganos de Dirección y Ejecución remiten la información a los comandos. En general, hay una concordancia entre los niveles de inteligencia con los niveles de conducción, explicó Segado y agregó: “La conducción se encargaba de la planificación y la obtención de la información, porque eran las tareas a las que le daban mayor importancia. La elaboración e interpretación estaba dejado de lado para otras áreas de inteligencia”.

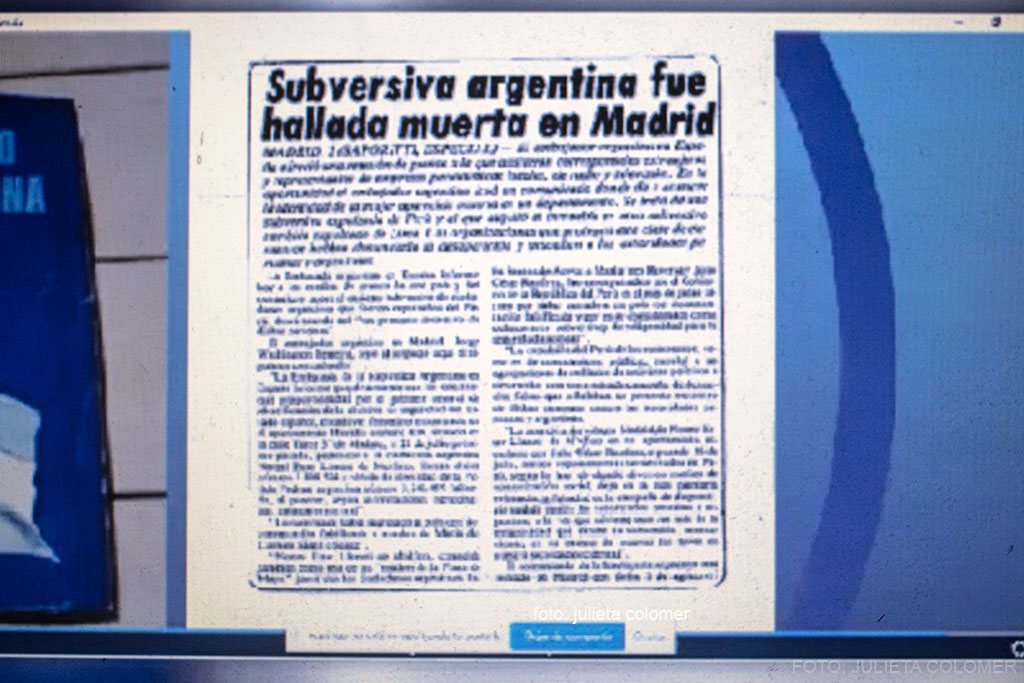

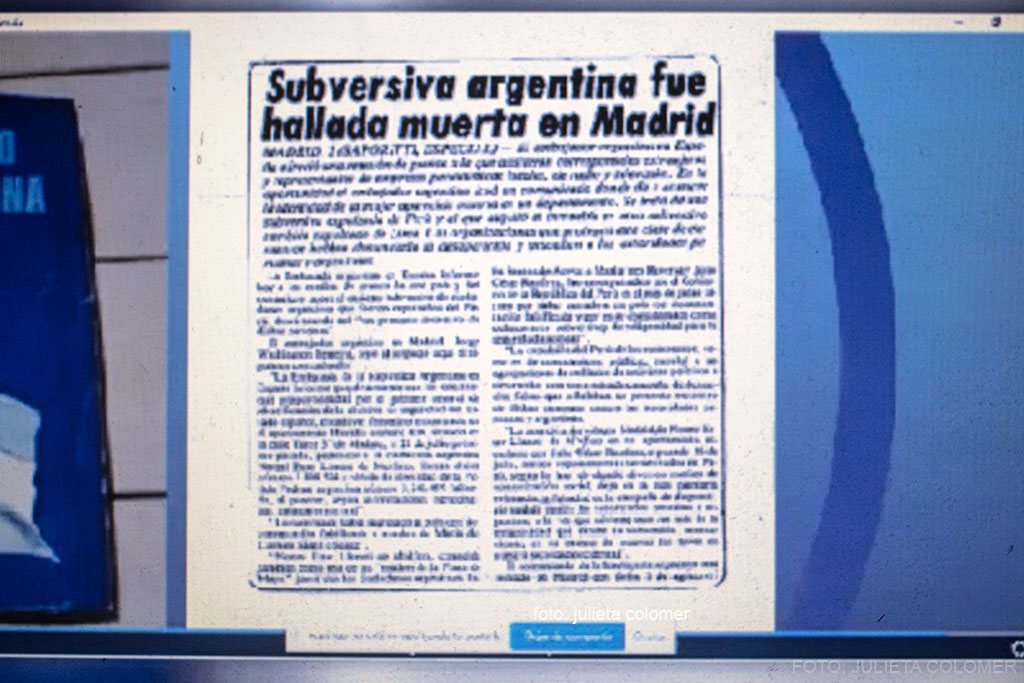

Dentro de los reglamentos estaban expresadas las acciones psicológicas que tenían que ver con disminuir la moral del “enemigo”, sostener la propia moral de la tropa y ganar la adhesión de la población indiferente y neutral. En relación a estas acciones, Segado dio un ejemplo: “En estos días de cuarentena vi un documental sobre el Plan Cóndor donde aparecía un recorte de diario que hablaba del asesinato de Noemí Molfino”, dijo haciendo referencia a la militante de Montoneros, desaparecida y asesinada en España. “Me comuniqué con la producción del documental y les pedí el recorte para verlo”, agregó, mostrando en una pantalla el documento que se adjuntó a su declaración. El titular refería a la aparición del cuerpo de Molfino en Madrid y desligaba la responsabilidad al Estado argentino y paraguayo por su muerte, al mismo tiempo que enfatizaba en el peligro que representaba la subversión.

Sostener la moral de la tropa hacía referencia a convencer que lo que se hacía era salvar a la patria, al mismo tiempo que intentaba interiorizar que las órdenes no se cuestionaban ni se preguntaba por sus razones. “Este deber de no saber es una cuestión discursiva que no tiene correlación con la realidad, porque es imposible creer que un jefe que lleva adelante una tarea no sepa qué está haciendo”, aclaró. También hizo referencia a los destacamentos 201 y 601 como unidades distintivas de otras, porque su especificidad era de inteligencia. Todo el personal que los integraba era AEI, es decir, personal con aptitud especial de inteligencia. Estos destacamentos respondían a la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de Emergencia.

El artículo periodístico que mostró Segado en la audiencia.

Sobre la contrainteligencia, Segado mencionó que se especializaba en oponerse a la inteligencia del adversario y neutralizar lo que éste planificó. “Había, por lo menos, sesenta grupos de tareas que se subdividían en partes, una analizaba la información, otra realizaba la investigación que buscaba obtener más información o nuevos blancos”, esclareció. Ante la pregunta sobre la competencia entre personal militar, Segado puntualizó: “Había una disputa entre la Armada y el Ejército, entre Massera y Videla, pero dentro de una unidad militar el jefe es el jefe y no había disputas. Las órdenes se cumplían y si no, había una sanción que les quitaba puntos para ascender.”

El sistema de inteligencia argentino tuvo algunas influencias del francés y las estrategias que utilizó contra Argelia, además de la Doctrina de Seguridad Nacional. “Fuimos pioneros, exportamos el modelo a otros países latinoamericanos, e incluso los oficiales del Batallón 601 dieron clases sobre inteligencia. Pude acceder a la reglamentación de El Salvador y era calcada a la nuestra», agregó Segado.

Las audiencias de Contraofensiva Montonera se llevarán a cabo de manera virtual los jueves de 9:30. La transmisión quedó a cargo del medio La Retaguardia, que lo emite en vivo por su canal de YouTube, algo novedoso en las audiencias testimoniales.

Jun 11, 2020 | DDHH, Novedades

Este miércoles se realizó la tercera audiencia virtual de la Megacausa Campo de Mayo.

La investigación de la Megacausa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo fue reanudada hace dos semanas de manera virtual. Marcos Gómez e Isabel Parra declararon ayer por los secuestros de sus padres.

La operación llamada Caída de los Ferroviarios engloba a una serie de detenciones ilegales que se produjeron entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 1977. Esta es la tercera audiencia virtual y varios testigos ya han brindado declaración sobre estos hechos. La reconstrucción de los secuestros se logró gracias a la recopilación de testimonios de los sobrevivientes y familiares durante todos estos años.

Fueron al menos 323 las víctimas que pasaron entre 1976 y 1978 por el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Campo de Mayo. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 militares, de los cuales 13 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad. Los imputados son: Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.

Dos hijos de desaparecidos declararon ayer con el objetivo que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad. Marcos Gómez aún busca conocer el paradero de su padre Enrique Gómez. Isabel Parra pide que las desapariciones de su padre, Raúl Parra, y de su madre, Georgina del Valle, no queden impunes.

“Aferrado a las piernas”

El 1° de septiembre de 1977, entre las dos y media y las tres de la madrugada, un grupo de hombres que decían ser de la Policía irrumpió en la casa de la familia Gómez en Boulogne. En el domicilio se encontraba Marcos, de seis años, junto a sus dos hermanas, Nilda y Mónica Gómez y su madre, Nilda Acosta.

El grupo de tareas rompió algunas ventanas y parte de la casa para ingresar, estaban armados y tenían la cara tapada. Marcos recuerda que los apuntaron con ametralladoras y violentamente los obligaron a encerrarse en el baño, mientras revolvían la casa. A los minutos sacaron a la fuerza a Nilda, dejando a sus tres hijos solos. Ellos podían escuchar como su madre era golpeada e interrogada por el paradero de su padre, “el rebelde”, en la cocina.

Enrique se encontraba trabajando en el taller de carpintería, por lo que no estaba en el domicilio. Al cabo de una hora llegó a su casa. Marcos recuerda que lo vio tirado en el suelo, mientras lo amenazaban y golpeaban con armas. “En un momento quisieron llevarse a mi hermana, y yo me aferre a sus piernas”. Mientras interrogaban al matrimonio y robaban las pertenencias de la familia, uno de los hombres apoyó dos granadas arriba del televisor, pero luego se llevaron los explosivos con ellos.

Varias camionetas se encontraban estacionadas fuera del domicilio, finalmente, cuando se fueron, se llevaron a Nilda y Enrique. Los hermanos se quedaron solos y permanecieron despiertos hasta que amaneció: “Mi hermana cerró la puerta, pero igual la ventana estaba rota. Nos quedamos en una habitación, tapados con frío y miedo, no sabíamos qué hacer”. Una de sus hermanas fue a buscar a su abuela que vivía cerca, algunos vecinos también los asistieron. Su hermana mayor, Nilda, de 17 años, hizo la denuncia pertinente, pero en la comisaría les dijeron que no podían hacer nada.

Su madre fue liberada días después. Marcos conoce en detalle lo que vivió en el período que estuvo secuestrada en Campo de Mayo, ya que fue quien la ayudó a realizar los distintos trámites en los tribunales, comisarías, organismos e instituciones.

Lo que Marcos recuerda que su madre le contó es que al llegar al centro clandestino de detención y exterminio, fue separada de su padre. Por momentos lo escuchaba hablar, pero no podía comunicarse con él. Durante su secuestro Nilda se sintió mal: “Mi mamá se descompuso, tuvo colitis, la bañaban con unas mangueras, ella no quería comer porque le caía mal, pero la obligaban”. En todo momento estaba encapuchada, sólo le permitían descubrirse para comer, beber o tomar alguna medicación. En una de esas ocasiones pudo ver cómo su esposo era golpeado por siete u ocho hombres.

Durante su secuestro Nilda sufrió violencia verbal y física. Fue interrogada, golpeada, amenazada con armas y perros, escuchaba gritos de personas constantemente. Además, en ese lugar escuchó las voces de de Raúl Parra y Héctor Noroña.

Nilda también conoció a una mujer embarazada durante su cautiverio. Sobre ella no tiene mucha información, solo que era una mujer de pelo largo y que se encontraba cursando el sexto o séptimo mes de embarazo. “Mi mamá llegó a ver como la picaneaban, de tanto hacerlo iba a tener el bebé. Se llevaron a la chica y no se supo nada más”.

Los días anteriores a que Nilda fuese trasladada a Campo de Mayo, Juana Colayago de Battistiol y Leonor Landaburu también estuvieron detenidas allí, ambas estaban embarazadas. Sus familiares prestaron declaración el pasado 27 de mayo en la primera audiencia virtual de la Causa Ferroviarios.

Días antes de que la dejaran en libertad, le dijeron a Nilda que se despidiese de su esposo, porque “lo iban a hacer volar”. “Mi mamá -relató Marcos- pidió que no la mataran. Le dijeron que no tenga miedo, que no iba a sentir nada cuando la matasen. Le gatillaron dos veces. Cada vez que le hacían una pregunta la gatillaban”. También le dijeron que si volvía no iba a encontrar su casa ni a sus hijos, porque habían hecho explotar las dos granadas, aunque esos explosivos nunca quedaron en la casa.

Finalmente la subieron a un auto junto a otras tres personas. Los conductores debatían sobre dónde debían dejarla, hasta que finalmente la soltaron: “Cuando la bajaron de la camioneta, le sacaron la capucha y uno le apuntó a la cabeza y le dijo: ´No te des vuelta hasta que no sientas más el ruido del vehículo´”. Nilda se mantuvo veinte minutos quieta, hasta que encontró el valor para moverse y se arrastró desorientada hasta su casa. Eran cerca de las 3 de la mañana, sus hijos fueron a su encuentro.

Nilda actualmente tiene 84 años, ya no se encuentra en condiciones para dar testimonio. Hace unos años, cuando Marcos la acompañó a declarar en la instrucción de la causa se descompuso: “Ve un patrullero o a la policía y se asusta. Quedó muy shockeada”. Marcos finalizó su relato entre lágrimas: “Deseo que se haga justicia y que algún día pueda saber dónde está mi padre. Y que los culpables paguen por todo lo que hicieron, porque hasta el día de mi muerte voy a llevar esta cruz encima”.

Isabel tenía 9 años cuando se llevaron a sus padres, Georgina del Valle Acevedo y Raúl Parra.

“Es un poco tarde”

Un grupo de cinco hombres vestidos de civil y con las caras descubiertas tocaron la puerta de la casa de la familia Parra, en Don Torcuato, en la madrugada del 1° de septiembre de 1977. En la casa estaba Georgina del Valle Acevedo con sus dos hijas. Uno de los hombres mencionó a un conocido de su esposo y también la llamó por su apodo, Beba. Esto a Georgina le dio confianza para abrirles la puerta.

Isabel Parra tenía tan solo 9 años, su hermana, Patricia, 15. Del momento recuerda haber estado muy confundida y llorar mucho, y aún guarda en su memoria la cara de uno de los hombres. Mientras las hermanas aguardaban en la habitación, su madre era interrogada. Le dijeron que tenían que hacerle más preguntas, por lo que se la iban a llevar. Georgina se fue de la casa después de decirles a sus hijas que en un rato iba a volver. Ella y su hermana se quedaron en la casa viendo por la ventana como su madre se iba en un auto Falcon de color blanco.

Su padre, Raúl, estaba trabajando cuando se presentaron en su casa. Isabel supo más tarde, a través de un organismo de derechos humanos, que lo fueron a buscar a los talleres de Boulogne el mismo día.

Luego del secuestro, las hermanas fueron dejadas en la casa de una vecina, hasta que una de sus tías las fue a buscar. En su casa se juntaron varios tíos: “Cada uno tenía sus pensamientos, algunos decían que era culpa del hermano que estuviese pasando esto”. Isabel y Patricia fueron separadas, cada una fue a una casa distinta. Isabel recuerda: “Yo no sabía ni lo que estaba pasando porque me quedé con lo que me había dicho mi mamá y pensé que en un rato o en unos días iba a volver”. Las hermanas mantuvieron una relación a través de llamados telefónicos durante años y se reencontraron siendo más grandes, luego de que los tíos que cuidaron a Isabel murieran. El tiempo que estuvo separada de su hermana fue muy duro, especialmente al principio: “Vivía prácticamente encerrada en una habitación porque mis tíos me decían que me iban a venir a buscar”.

Cuando fueron secuestrados, Georgina tenía 38 años y Raúl 40. Como muchos de los desaparecidos de esta causa, Raúl era peronista. Isabel supo, gracias a organismos de derechos humanos que la ayudaron a reconstruir lo ocurrido, que los secuestrados eran agrupados de acuerdo a su lugar de militancia y que por eso sus padres habrían estado en cautiverio en Campo de Mayo. Raúl era amigo de Héctor Pablo Noroña, compañero ferroviario también secuestrado ese mismo día, junto a su mujer y dos hijas, que luego fueron liberadas.

Isabel, muy emocionada, manifestó que su vida había cambiado rotundamente a sus nueve años. Incluso resaltó que las consecuencias de lo que vivió le impidieron ser madre por miedo a la pérdida: “Ellos vivieron como quisieron. A mis padres no les dieron oportunidad. A mí me hubiera gustado que esto hubiese pasado 20 años atrás para que tengan cárcel común y no estén en su casa, como una persona más, como si no hubiesen hecho nada”. Lamentó que hayan pasado más de 40 años para poder declarar, su única ilusión es saber qué pasó con los cuerpos de sus padres: “Tengo mucho dolor por este país. Yo creo que no hay justicia, porque para mí es un poco tarde”.

Jun 4, 2020 | DDHH, Novedades

De los 22 acusados, 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad.

La Megacausa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo se reanudó ayer con la segunda audiencia virtual de testigos por el caso conocido como “Ferroviarios”. Jorge Catnich declaró por el secuestro y desaparición de su hermano Juan Carlos y de su cuñada, Leonor Landaburu. Nora Beatriz Montarcé, testimonió por el secuestro y desaparición de su padre Enrique Pastor Montarcé y su madre Iris Beatriz Pereyra.

Las declaraciones de ayer, como la de la semana pasada, fueron familiares de desaparecidos obreros ferroviarios de la empresa Ferrocarriles Argentinos, en su mayoría militantes de base de los ramales Mitre y Belgrano, algunos de ellos integrantes de la Juventud de Trabajadores Peronistas.

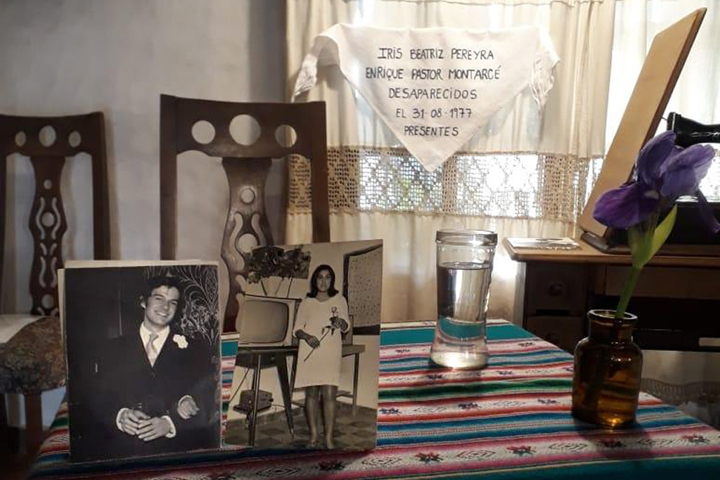

El 31 de agosto de 1977, Juan Carlos Catnich y Enrique Pastor Montarcé fueron detenidos cerca del mediodía en los galpones ferroviarios de José León Suárez, donde trabajaban. A las pocas horas se llevaron de su domicilio a Iris Beatriz Pereyra, esposa de Enrique, y a Leonor Landaburu, compañera de Juan Carlos Catnich, quien estaba de reposo absoluto por su embarazo de ocho meses.

Hubo al menos 323 víctimas que pasaron entre los años 1976 y 1978 por el Centro Clandestino de Detención y Exterminio Campo de Mayo y fueron secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 militares, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad. En esta causa están imputados los represores Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.

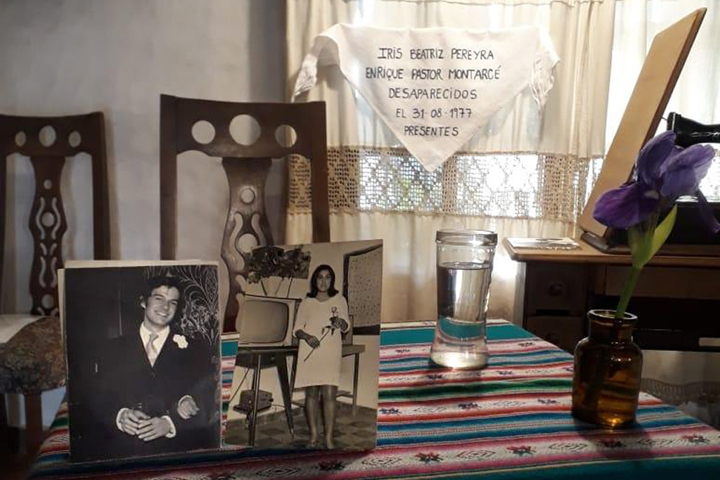

Nora Montarcé tenía dos meses cuando desaparecieron sus padres.

Palabra de hermano

El primero en enterarse de la desaparición de Juan Carlos Catnich fue su padre a través de un colega ferroviario, en San Juan, dado que en ese momento residía allí, lejos de su hijo. Fue quién hizo llegar la dolorosa noticia a Jorge Catnich.

De la desaparición de su cuñada se enteraron por María Esther Landaburu, la hermana de Leonor, que vivía junto a ella en un departamento en el barrio porteño de Flores. Cuando volvió del trabajo, encontró colillas de cigarrillo en la puerta de la casa y al entrar, las cosas revueltas y el departamento vacío, su hermana no estaba. “Suponen que entraron con las llaves de Juan Carlos, porque la cerradura no estaba forzada y las llaves de Leonor estaban dentro”, declaró Jorge Catnich.

Luego de enterarse de la desaparición de Juan Carlos y Leonor, Jorge Catnich y su padre viajaron a Buenos Aires para averiguar sobre el paradero de Juan Carlos y su esposa. Allí se encontraron con el hermano mayor de Leonor, Roberto Landaburu, con quienes presentaron los primeros habeas corpus y denuncias correspondientes.

El padre de Juan Carlos se acercó a José León Suárez para iniciar averiguaciones. “No acompañé a mi papá porque ser joven y estar averiguando este tipo de cosas también era sospechoso”, explicó Jorge. Compañeros de trabajo de Juan Carlos le contaron que el 31 de agosto alrededor de las 11 de la mañana se presentaron dos personas de civil diciendo que eran policía de tráfico, que los acompañen porque los necesitaban para declarar por un conflicto en Retiro. Adelantaron que no era nada grave, y que en dos horas estarían de vuelta. Pero nunca volvieron.

Tiempo después Jorge Catnich volvió a Buenos Aires. “La persona que había avisado a mi padre en San Juan sobre la desaparición de mi hermano me pasó el contacto de un tal Zamora, compañero de militancia que después supe que era dirigente del gremio de la Fraternidad. Habían compartido una reunión días antes de su desaparición y cuando se enteró lo acontecido se escondió en el Tigre, fui a visitarlo a ver si tenía más información pero él no sabía nada”.

La búsqueda continuaba, sin embargo no lograban dar con el paradero de Juan Carlos. Tiempo después, Jorge volvió a Buenos Aires y pidió ayuda a un oficial de la Policía Federal, Felipe Jalil, casado con una prima de su madre: “Nos pasó a buscar un chofer y nos llevó a un edificio de la policía para averiguar por mi hermano. Mientras esperaba, por la ventana que daba al playón de estacionamiento del edificio, vi cómo cargaban camionetas con armas. Me asusté mucho al ver con mis propios ojos la impunidad con la que se manejaban. Por mi hermano, me recomendó que dejara de insistir, que lo mejor que podía hacer era volver a San Juan”.

En averiguaciones futuras, gracias a la recomposición de relatos e información brindada por testigos, familiares y organismos de Derechos Humanos, llegaron a la conclusión que habían sido llevados a Campo de Mayo. “Ese mismo día, más temprano, se habían llevado de su casa a (Egidio) Battistiol y a su familia, parece que era una avanzada contra un grupo de ferroviarios militantes y sus familias. Luego soltaron a Ema Battistiol y Sandra Battistiol bajo amenaza de muerte y mucho tiempo después ellas declaran haber visto a una mujer vestida tal cual estaba mi cuñada, Leonor Landaburu, el día que se la llevaron”.

La declaración de Jorge Catnich terminó con un pedido de justicia, para que los culpables cumplan condena en cárcel común perpetua y efectiva. También celebró la adaptación del juicio al formato virtual ya que, pese a la situación extraña en la que se llevó a cabo la audiencia, “ha llegado de una vez y bienvenida sea”

Palabra de hija

Al mediodía del 31 de agosto de 1977, junto con Juan Carlos Catnich, detuvieron a Enrique Montarcé en los galpones ferroviarios de José León Suárez. Por la tarde secuestraron a su compañera, Iris Pereyra, que luego de darle un beso en la frente, despidió a su hija de dos meses para siempre.

Con la autorización del juez para tener entre sus manos una foto de sus padres y la compañía física de una persona, Nora Beatriz Montarcé -hija de Enrique Pastor Montarcé e Iris Beatriz Pereyra- declaró sobre la desaparición forzada de sus padres.

Nora tenía dos meses cuando se los llevaron. La información provista por su abuela materna Beatriz Vivero, quien la cuidó y crió desde entonces, le permitió conocer lo ocurrido ese día y también recuperar la información sobre sus orígenes.

Beatriz Vivero y Roberto Alside Pereyra, los abuelos de Nora, vivían en San Cristobal, Santa Fe. Allí recibieron un telegrama desde Buenos Aires que decía “mamá volvé pronto”. Viajaron a ver qué pasaba. Cuando llegaron a la casa de su hija Iris, encontraron que estaba deshabitada. Los dueños del terreno (que vivían al fondo) tenían en brazos a su nieta. “Ellos le contaron a mi abuela lo que había pasado: varios autos blancos cortaron la calle Pasteur de la localidad de Pacheco, ingresaron al domicilio y robaron todo, hasta mi DNI, hasta los recuerdos, no dejaron nada”.

Luego, tras un golpe en la cabeza con el dorso de un arma, metieron a la fuerza a su madre en un baúl del auto y, antes de irse, dejaron un papel con la dirección a la que debían llevar a Nora. “Los dueños del terreno no encontraron esa dirección y volvieron, quedé a su cuidado hasta que apareció mi abuela”.

A partir de allí Beatriz Vivero, la abuela de Nora Montarcé, inició una incansable búsqueda sobre el paradero de su hija y de su yerno. “Fue ella quien de puño y letra inició un habeas corpus apoyada por mi padrino, el doctor Santillán. Me decía que gracias a mí seguía adelante, que yo era el motor para levantarse día a día y continuar”. Nora describió la valentía de su abuela y la de otras madres y abuelas en esta búsqueda. Fueron ellas quienes lograron que se publicara en el diario la lista de desaparecidos donde figuraban su padres y muchos jóvenes más. “También se organizaron para hacer la denuncia a distintos espacios de la Iglesia. Hicieron una carta al cardenal del momento, hasta hicieron petitorios al Papa. También mi abuela paterna hizo la denuncia correspondiente a la CONADEP”.

Dónde llevaron a Enrique Pastor Montarcé e Iris Beatriz Pereyra se supo mucho tiempo después, gracias al trabajo de organismos de Derechos Humanos y a sobrevivientes y testigos que en su momento aportaron información y declararon haber visto un grupo de ferroviarios y sus compañeras y familiares en “El Campito”, uno de los centros de reclusión en Campo de Mayo. Fueron Lorena y Flavia Battistiol, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo e hijas de Egidio Battistiol y Juana Colayago –los primeros secuestrados de la caída de los ferroviarios-, quienes se acercaron con esta información a Nora Montarcé.

Para cerrar la declaración, Nora leyó una carta que condensa años de dolor, de búsqueda y militancia. En ella agradeció especialmente a Abuelas de Plaza de Mayo, a las hermanas Battistiol, y a otros sobrevivientes que están dando testimonio para dar luz con memoria verdad y justicia a una realidad oscura. Agradeció también a su abuela Beatriz, quien lamentablemente murió sin saber el paradero de su hija. Mencionó la importancia de conocer la propia historia y lo doloroso que resulta la existencia de desaparecidos en democracia. “Seguimos soñando con un mundo más justo, más solidario, donde no haya tanta desigualdad. No podemos permitirnos ni un poco dudar sobre esto, tenemos que creer que es posible, porque ese era el sueño de mis padres, ese era el sueño de una generación y el mío también, por eso tenemos el legado de continuar lo que ellos comenzaron”. Como sello final del documento, una consigna que atraviesa la memoria de toda la sociedad: “¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre!”

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación conocida como Contraofensiva que implicaba reagrupar militantes exiliados en diferentes países para retornar a la Argentina y formar parte de la resistencia contra la dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas que participaron de esa operación.

Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación conocida como Contraofensiva que implicaba reagrupar militantes exiliados en diferentes países para retornar a la Argentina y formar parte de la resistencia contra la dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas que participaron de esa operación. Separada de su familia y lejos de su casa, Graciela Franzen fue secuestrada una madrugada en los montes donde, después de una persecución, lograron llevarla a la Casita de los Mártires, un lugar de tortura sin electricidad, donde la tuvieron un día y medio con picana eléctrica a batería. Ahí perdió la audición de un oído. “Cuando me empecé a desangrar me llevaron con un médico para que me curara y luego de una semana pasé a disposición del Poder Ejecutivo que me trasladó a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé dos años”, contó. El derrotero de Franzen recién había comenzado para entonces y la prisión era la primera parada.

Separada de su familia y lejos de su casa, Graciela Franzen fue secuestrada una madrugada en los montes donde, después de una persecución, lograron llevarla a la Casita de los Mártires, un lugar de tortura sin electricidad, donde la tuvieron un día y medio con picana eléctrica a batería. Ahí perdió la audición de un oído. “Cuando me empecé a desangrar me llevaron con un médico para que me curara y luego de una semana pasé a disposición del Poder Ejecutivo que me trasladó a la cárcel de Villa Devoto, donde pasé dos años”, contó. El derrotero de Franzen recién había comenzado para entonces y la prisión era la primera parada.  Salió de España con tres compañeros en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Damour, una ciudad bombardeada y estuvimos casi tres meses en una base palestina entrenando. Vivimos dos bombardeos y nos refugiamos debajo de una iglesia”, recordó. En Damour se enamoró de un palestino que le pidió que se quedara y se casara con ella. “Yo le dije que él tenía que luchar por la liberación de Palestina y yo por la de mi país, que quizá un día nos encontrábamos de nuevo. Nos despedimos en la ruta con un abrazo que aún siento hasta hoy”, recordó conmovida.

Salió de España con tres compañeros en 1979 rumbo al Líbano. “Fuimos a Damour, una ciudad bombardeada y estuvimos casi tres meses en una base palestina entrenando. Vivimos dos bombardeos y nos refugiamos debajo de una iglesia”, recordó. En Damour se enamoró de un palestino que le pidió que se quedara y se casara con ella. “Yo le dije que él tenía que luchar por la liberación de Palestina y yo por la de mi país, que quizá un día nos encontrábamos de nuevo. Nos despedimos en la ruta con un abrazo que aún siento hasta hoy”, recordó conmovida.