Dic 31, 2015 | inicio

Los recuerdan, los recordamos.

Un 30 de diciembre de 2004, 194 personas murieron en el boliche República de Cromañón y más de mil resultaron heridas en el barrio de Once cuando una bengala prendió fuego el interior del lugar durante el recital de la banda Callejeros.

El anteúltimo día del año la Catedral Metropolitana reunió a familiares, amigos y agrupaciones en una misa en homenaje a las víctimas. Cada uno de los 194 fallecidos fueron nombrados y 194 gritos de «justicia» se escucharon en medio del dolor la emoción.

Durante el acto, se leyó un documento en donde se destacó que el reclamo siempre apuntó a “desactivar la ´lógica Cromañón´”, el funcionamiento corrupto del Estado y los empresarios que a través de la violación de normas, aseguran ganancias ilegales y ponen en riesgo la vida de las personas. Los familiares saludaron a los “hermanos de lucha” de la Tragedia de Once y celebraron las condenas del día anterior. En la lectura se hizo referencia al estado judicial del caso donde culpabilizaron a los integrantes de la banda Callejeros, pero no redujeron la responsabilidad solamente a ellos, sino que denunciaron también al ya fallecido dueño del boliche, Omar Chabán y al entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, destituido de su cargo.

Hay que recordar que la justicia declaró culpables a los miembros de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, Eduardo Vázquez, Juan Alberto Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado; el manager de la banda, Diego Argañaraz y a los funcionarios Gustavo Torres, Fabiana Fiszbin y Ana Fernández. Todos ellos debían cumplir una pena de prisión efectiva, pero luego se resolvió concederles la libertad a los miembros de Callejeros, exceptuando a Eduardo Vázquez que debe cumplir con una pena por haber asesinado a su esposa.

Al finalizar el acto, los familiares, sobrevivientes, las agrupaciones y jóvenes que adherían al reclamo, marcharon hacia el santuario ubicado en Bartolomé Mitre al 3000, donde funcionaba el boliche incendiado. Allí, se realizó un nuevo homenaje y la ya tradicional suelta de globos blancos, que se perdieron en el cielo y recordaron que el dolor no cesa y que la lucha se transforma en cada nuevo aniversario.

Dic 7, 2015 | destacadas

Hace un año y tres meses, la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal del Chaco inició una investigación sobre la Masacre de Napalpí, crimen donde murieron al menos 400 personas de las comunidades Qom y Mocoví, con el objetivo de llegar a juicio para que se la juzgue como crimen de lesa humanidad.

El hecho

En 1924, la Reducción Napalpí (a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia) albergaba a las comunidades Qom y Mocoví, quienes eran obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón en condiciones de semiesclavitud. Les pagaban con alimentos vencidos y ropas usadas, además de los maltratos que sufrían todos los días. Como si esto fuese poco, el gobierno de entonces quiso instalar un impuesto del 15% de lo percibido, lo cual llevaría la situación de pobreza a una extrema hambruna. Ante esto, las comunidades decidieron partir hacia las provincias de Salta y Jujuy para trabajar en los ingenios azucareros. El entonces gobernador Fernando Centeno les prohibió abandonar el territorio y, ante la persistencia indígena, ordenó la represión. El 19 de julio de 1924, alrededor de 130 policías llegaron a la Reducción Napalpí y dispararon con rifles. Alrededor de 400 personas murieron, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Los que habían sobrevivido a las balas, luego fueron degollados.

A la ferocidad del ataque se le sumó la conspiración de los diferentes poderes del Estado para encubrir el hecho a través de una versión oficial asentada en el expediente. Se dejó establecido que el suceso se había tratado de un enfrentamiento entre Tobas y Mocovíes con un saldo de cuatro muertos. Al mismo tiempo, los medios de la época se hicieron eco de la versión oficial, con la excepción de El Heraldo, único diario que llevó adelante una investigación y denunció la matanza. Hubo también un fiscal que planteó que en el expediente faltaba la versión de los sobrevivientes y solicitó formalmente la exhumación de los cadáveres para profundizar la investigación. Su compromiso le valió un traslado a la provincia de Entre Ríos, con lo cual fue separado de la causa. Desde entonces, la masacre de Napalpí permanece impune.

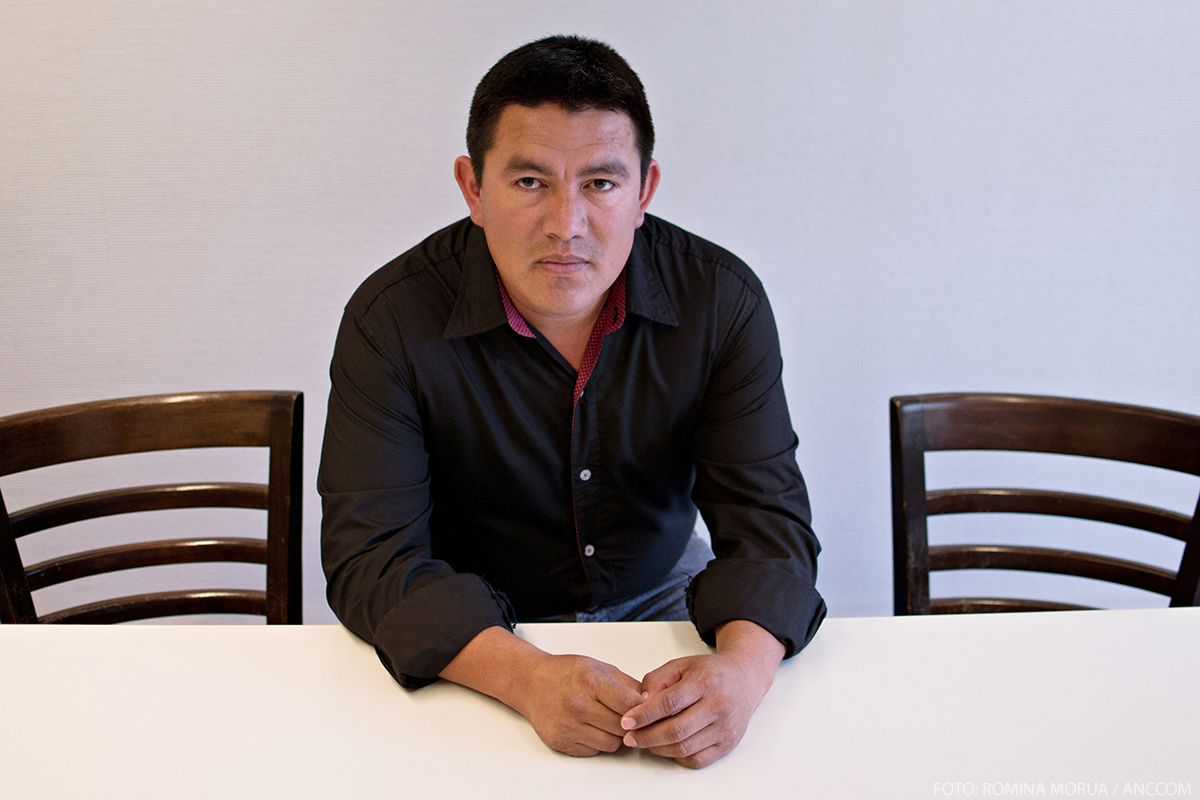

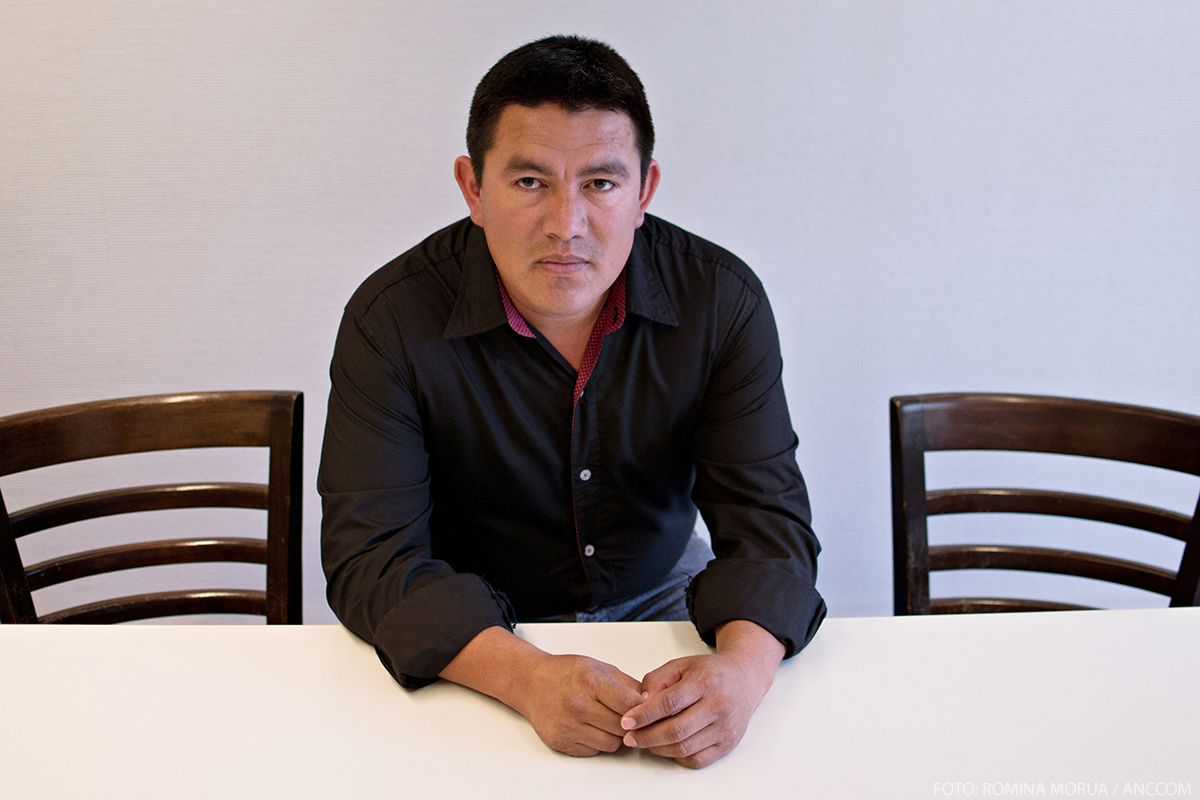

En diálogo con ANCCOM, Diego Vigay, actual fiscal de la causa, explica que el hecho se enmarca en un “contexto de genocidio de los pueblos originarios en todo el país” y que existió un “trasfondo económico, étnico, ideológico y cultural” que avaló la masacre. Sin embargo, el hecho no tuvo la trascendencia ni la cobertura mediática de otras matanzas. Para Vigay, esto se debe a los prejuicios que circulan socialmente en torno a las comunidades de los pueblos originarios: “Tiene que ver con una cuestión cultural, con una mirada blanca de lo que han sido los genocidios”.

La masacre de Napalpí se inserta en un contexto histórico donde ese tipo de acciones contra los pueblos originarios eran moneda corriente. No era una práctica aislada sino sistemática llevada a cabo en conjunto por el poder político y los terratenientes. Al respecto, Vigay explica que la Reducción Napalpí “había sido creada con el objetivo de concentrar a las comunidades de los pueblos originarios del Chaco para adueñarse de esas tierras” y que esto se relaciona con que “el territorio del Chaco pasó a ser proclive a la plantación de algodón”, lo cual “se vincula a nivel mundial con la necesidad de la vestimenta de buena parte de los obreros que se iban incorporando a las fábricas en la época de la revolución industrial”.

Napalpí (a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia) albergaba a las comunidades Qom y Mocoví, quienes eran obligadas a trabajar en las plantaciones de algodón en condiciones de semiesclavitud.

El silencio

Una de las consecuencias que dejó la matanza de Napalpí es un profundo silencio en la comunidad alrededor del hecho. Silencio que responde tanto a una necesidad de olvidar para poder seguir adelante como a una fuerte presión social. Juan Chico es miembro de la comunidad Qom y, llevado por la necesidad de entender aquel hecho atroz, inició una investigación y escribió el libro “Napalpí. La voz de la sangre”. Para él, las matanzas de Napalpí y de El Zapallar, ocurrida en 1933, “marcaron profundamente la identidad, la historia y la memoria de la vida” de la comunidad. Por eso, resulta difícil hablar. A esto se le suman los estereotipos y prejuicios que circulan socialmente acerca de los pueblos originarios: “En la sociedad hay instalada una mirada y un estigma sobre los pueblos indígenas que identifica al indígena con el vago, el haragán, el que no quiere trabajar”, explica Chico y continúa: “La gente piensa que los indios están buscando venganza y no pasa por ahí, no hay rencor, los viejos quieren contar lo que pasó con cierta esperanza de que se haga justicia”.

Una de las cosas que más le impactó a Chico al comenzar su investigación fue el silencio que había alrededor del tema. Los viejos “nos decían que había que tener cuidado con lo que se habla. Fue tan fuerte ese miedo que quedó instalado. Lo que me impactó era el temor de hablar de Napalpí. Estaba prohibido, era un tema tabú. La comunidad, para sobrevivir, no hablaba”. Sin embargo, Juan Chico pudo más que ese silencio y logró llevar a cabo su investigación. Cuenta que había muchas otras investigaciones pero que se caracterizaban por tener una “mirada foránea y lastimera sobre el indígena”. Por su parte, Chico quería reivindicar la lucha de los pueblos y remarcar la importancia de los testimonios de los viejos.

La investigación

Diego Vigay es el fiscal a cargo de la investigación y cuenta con el apoyo de los fiscales federales Carlos Amad, Federico Carniel y Patricio Sabadini. Vigay cuenta que han recabado mucho material durante el proceso de investigación: “Una serie de investigaciones y de publicaciones alrededor de Napalpí que se complementan unas a otras, documentos históricos, expediente judicial y administrativo, diarios de la época, sesión de la Cámara de Diputados donde hubo una interpelación al ministro de esa época y, a la vez, existe una serie de investigaciones científicas que tienen que ver con una prueba de contexto. Hay mucho trabajo de investigación hecho alrededor de Napalpí, lo cual a nosotros nos facilitó mucho la tarea”.

El único sobreviviente es Pedro Balquinta, quien tiene 107 años y ya ha prestado declaración ante la fiscalía. Además, han incorporado los testimonios de Melitona Enrique y Rosa Chará, “a través de la voz de sus hijos”. Debido a la cultura del relato oral, esos testimonios “eran la voz de su madre contando lo que había padecido en la masacre”, explica Vigay.

En este momento, Vigay y sus colaboradores han incorporado los testimonios y la documentación relevada en la investigación y sólo les falta alguna prueba más: “Una cuestión es la posibilidad de exhumar las fosas comunes, eso se puede realizar”. Después queda presentar la causa ante un juzgado federal “solicitando que se lleve adelante un juicio por la verdad”, enfatiza Vigay.

Un juicio simbólico

La matanza de Napalpí no tuvo el tratamiento judicial necesario pero ya no quedan culpables vivos. Por eso es que la fiscalía plantea llevar adelante un juicio por la verdad, que “es la herramienta válida para juzgar un crimen de lesa humanidad donde no tenemos imputados vivos”, sostiene Vigay y explica: “El juicio por la verdad es un juicio sui generis. La idea es que el juicio pueda ser oral y público y que se puedan traducir los testimonios, que puedan hablar los investigadores, que se pueda leer la documentación, que exista una sentencia de la justicia federal que pueda reconstruir los hechos y el contexto económico y cultural, que la comunidad pueda conocer la verdad de lo sucedido”. En definitiva, “trasuntar en una reparación simbólica a los pueblos originarios”.

Sin embargo, no todos los miembros del Poder Judicial ven con buenos ojos la realización de este tipo de juicios, ya que argumentan que ha pasado mucho tiempo y que implica volver a abrir una herida. “Pero a la par uno encuentra funcionarios con sensibilidad, que entienden que estamos ante crímenes de lesa humanidad y que hay una obligación del Estado de juzgarlos”, cuenta Vigay. Además, plantea que si existe un proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura, debería también haber uno de los crímenes contra los pueblos originarios. “Tenemos mucha expectativa en que funcionarios con una sensibilidad especial puedan llevar adelante este juicio por la verdad”, dice.

Para Juan Chico, esa posibilidad “es un anhelo” porque “tiene que ver con un cambio cultural”. Agrega que existe una gran resistencia a que se juzgue como crimen de lesa humanidad porque hay “sectores que todavía no ven a los indígenas como personas sujetas de derechos”. Para Chico se trata de “una justicia muy conservadora, que siempre estuvo al servicio de determinados intereses y que fue cómplice de lo que pasó en la dictadura”. Por lo tanto, el juicio por la verdad “va a marcar un antecedente para seguir pensando el futuro y que las nuevas generaciones realmente nos vean como personas con nuestra diversidad cultural”. Para los miembros de la comunidad es esperanzador. “El tiempo histórico y político que vive el país hace que podamos hablar de estas cosas”, concluye Chico.

“La gente piensa que los indios están buscando venganza y no pasa por ahí, no hay rencor, los viejos quieren contar lo que pasó con cierta esperanza de que se haga justicia”, dice el fiscal Diego Vigay.

El cambio cultural

Para Juan Chico, “el exterminio de los pueblos indígenas fue una cuestión de Estado”. Así, “la única forma de reparar el daño también tiene que ser una política de Estado”. Esto va a llevar tiempo pero lo fundamental es el cambio cultural, es decir, “ver al indígena como sujeto de derechos, porque durante mucho tiempo fue objeto de estudio. A lo que apostamos es a un cambio cultural, que todos tengamos igualdad de oportunidades y de derechos”. En tanto, para Diego Vigay, las dos palabras que resumen la masacre de Napalpí son “sangre y dinero”.

Textuales

En el marco de la investigación, prestaron declaración los hijos de Rosa Chará y Melitona Enrique, sobrevivientes de la masacre. Como parte de la tradición oral que forma parte importante de la cultura de los pueblos originarios, la fiscalía entendió que ellos pueden dar testimonio en función de lo que han escuchado de sus padres.

Sabino Irigoyen, hijo de Melitona Enrique, contó: “Una mañana muy temprano era sábado, casi al salir el sol, vinieron los policías (…) y empezaron a tirar y a matar. Tiraban todos juntos. No le dieron tiempo a salir. Muchos murieron con la primera descarga. Tiraban sin ninguna contemplación. Había ancianos, niños, jóvenes, mujeres embarazadas. Los heridos trataban de correr. La policía avanzaba y seguía tirando, para aniquilar, para fundirle a todos los que estaban haciendo el reclamo…”

Mario Irigoyen, hermano de Sabino, narró: “Los que se escaparon se iban al monte. Mataron como 400 o 500 según lo que contaban mis padres. (…) Mi madre y sus padres estuvieron escondidos en el monte y no podían salir por los policías que los estaban siguiendo, no se podían acercar a la toldería. Le jugaron a mi pueblo, no les dejaron enterrar cristianamente a mis seres queridos, bajaban los pájaros que comen los cadáveres. Es algo muy triste esta historia por eso no quiero casi hablar. A los caciques les sacaron los testículos, las orejas, le hicieron trofeos. Todo esto me contaron mis padres…”

Carmen Delgado, hija de Rosa Chará, relató: “ Los hombres de la familia (…) fueron tomados como rehenes y le hicieron hacer los pozos para enterrar los cadáveres. En las fosas enterraban a niños, mujeres, hombres asesinados de las etnias toba, mocovíes y también algunos los criollos. (…). Asesinaron como a 450 aborígenes y algunos criollos pedían compasión pero que los mataban igual…”.

Oct 12, 2015 | inicio

“Culpo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en especial al Jefe de Gobierno: a Mauricio Macri. Me vi obligada a hacer ese pozo ciego porque nunca los vienen a vaciar. Ya lo estábamos por tapar y no dejaron entrar los materiales”. Así le habló Flora Huamán, la mamá de Gastón, a la puerta de la Legislatura porteña, lugar al que se movilizaron los vecinos de la villa Rodrigo Bueno para pedir justicia por el chico muerto al caer en un precario pozo ciego. “No es justo que Gastón, que era mi hijo, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”.

Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él.

Gastón Arispe Huamán tenía 13 años y había empezado el secundario en el colegio Ingeniero Huergo. El lunes 10 de marzo a la noche llegó de la escuela y se puso a jugar con su gato. Mientras estaban afuera, el animal se cayó a un pozo ciego y, en un intento por rescatarlo, el adolescente cayó tras él. Como el tiempo apremiaba y la ayuda que habían llamado no llegaba, entre vecinos y familiares aunaron fuerzas y pusieron en riesgo sus vidas para rescatar al joven. Lograron sacarlo con mucho esfuerzo pero la ambulancia tardó una hora en llegar y Gastón murió.

A poco más de un mes de ese episodio, los mismos familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.

Familiares y vecinos que asistieron al chico sumaron a sus amigos, compañeros y maestros en una manifestación frente a la Legislatura porteña bajo la consigna “con urbanización, hoy estaría Gastón”.

Un centenar de personas, algunos recién salidos de la escuela y de sus trabajos, se mantuvieron reunidas frente a la legislatura porteña junto a la familia del adolescente, con carteles que evocaron a Gastón y a todas las víctimas de “la desidia que vive la Rodrigo Bueno”.

Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya” y que casi le tapaba la cara. A su lado varias mujeres lloraban y la abrazaban, pero ella tomó aire y habló sin cavilaciones porque manifestarse en ese lugar, donde están “los responsables de la muerte de Gastón” era lo único que quedaba “por hacer ahora que él no está más”.

“No es justo que Gastón, que era un nene bueno de sólo trece años que iba a la escuela y estaba tan feliz con el secundario… no es justo que se haya muerto en el patio de nuestra casa”, dijo Flora Huaman Ramos

Después de revivir ese día, Flora hizo una pausa para respirar y gritó una y otra vez “Justicia por Gastón”; los presentes se sumaron al pedido y la consigna resonó por varios minutos hasta que tímidamente comenzaron a asomarse algunos legisladores.

“Nos toca despedirnos de tantos nenes, Gastón no es el primero, es uno más de muchos chicos que se nos van así sin que a nadie le importe sin que nadie nos ayude”, expresó un vecino de la familia mientras cargaba a su bebé en brazos.

“Pedimos como barrio Rodrigo Bueno que los legisladores nos acompañen y ayuden, no sólo por este caso de Gastón sino por todos los chicos que se nos van por la falta de urbanización. Si la Rodrigo Bueno estuviera urbanizada hoy Gastón estaría vivo”, concluyó Flora.

Flora, la mamá del chico, se aferró en todo momento a la bandera que pedía “Justicia por Gastón y Urbanización ya”

Luego de expresarse frente al edificio, los vecinos leyeron y entregaron una nota en la que exigieron: “urbanización con radicación definitiva del Barrio Rodrigo Bueno” y “que se investigue el accionar del SAME, la Policía Federal Argentina y la Prefectura” por no “responder adecuadamente a los pedidos de ayuda” de los vecinos del barrio.

“¡Basta de discriminar a nuestros barrios! Las demoras del SAME y los servicios de emergencia matan”, concluyeron.

Jun 10, 2015 | inicio

Juan Carlos Lavia es médico cirujano. Compartió guardias hospitalarias durante la dictadura cívico militar en el sanatorio de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Haedo con Aldo Clemente Chiappe, el médico militar que le permitió acceder a la tenencia de Florencia Laura Reinhold Siver. Para esa época Chiappe participaba en la ESMA donde Susana Siver, la madre de Florencia, estuvo secuestrada. El médico entregó a la beba en una calle del barrio de Belgrano a fines de enero de 1977. Luego Lavia, junto a la complicidad y el consentimiento de su mujer Susana Marchese, se quedaron con la niña y la inscribieron como propia, mediante la falsificación del certificado de nacimiento. Lavia pidió a un amigo suyo, el médico Francisco De Luca, que firmara el documento que sellaba ilegalmente la mentira sobre el origen de la niña. Según el matrimonio, ellos desconocían totalmente la situación que atravesaba el país, desconocían la actividad de Chiappe y no se preguntaron sobre la identidad de Florencia, hasta que tuvo 21 años. A pesar de que desde chica le habían confirmado que era “adoptada”, fue en la mayoría de edad cuando le confesaron las dudas sobre su origen y le delegaron la búsqueda de su verdad. Por su cuenta, y con grandes dificultades, Florencia se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo y pudo descubrir, recién a los 33 años, que sus padres eran Marcelo Reinhold y Susana Siver, dos militantes secuestrados y desaparecidos por los militares en 1977. Adriana Reinhold, tía paterna de Florencia, había dicho durante su testimonio ante el Tribunal que le parecía “perversa” la actitud de Lavia al revelarle todo a Florencia y dejar que averigüe sola: “Podrían haberla ayudado a buscar a su familia”, había expresado Adriana.

Tras las cuatro audiencias de debate oral y público, el lunes pasado el Tribunal Oral Federal 5 estableció la pena de ocho años de prisión para Lavia y seis años y seis meses para su esposa Susana Serafina Marchese, por considerarlos coautores responsables en la “retención y ocultamiento de un menor de diez años” y “falsificación ideológica de documentos públicos que acreditan la identidad”. Además los jueces Oscar Hergott, Daniel Obligado y Adriana Pallioti condenaron al médico Francisco Vicente De Luca a cinco años de prisión, más la inhabilitación para ejercer la profesión por ese mismo tiempo, por participar como coautor en el delito de “falsificación ideológica de documentos”.

Familia Reinhold escuchando el fallo.

Durante los alegatos del 1 y 2 de junio, la querella, en manos de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud y Pablo Lachener, había solicitado diez y ocho años de prisión para Lavia y Marchese respectivamente, y seis años para el doctor De Luca, resaltando la necesidad de considerar los delitos bajo la tipificación de “lesa humanidad”. Los abogados hicieron hincapié en la culpabilidad del matrimonio y frente a las justificaciones que habían presentado los imputados, para argumentar su inocencia –como el supuesto desconocimiento, la ausencia de vínculo entre Lavia y Chiappe, a pesar de los turnos de guardia compartidos, y la supuesta falta de sospechas sobre la situación– los abogados de Abuelas calificaron su conducta como “ceguera voluntaria”: “No se trata de un simple desconocimiento, sino de un desconocimiento voluntario, decidido por el agente. La no ejecución de determinadas medidas de esclarecimiento se debe a que deciden no indagar, prefieren no saber”. Esta actitud voluntaria implica responsabilidad, y por tanto, culpabilidad en el delito. Aunque por otro lado, el fiscal Miguel Palazzani, también había asegurado, durante los alegatos: “Que no hubo tal ceguera sino que había un claro conocimiento de la situación”, y esto debido a que sabían cómo realizar cada paso para “adoptar” de manera ilegal a la beba. Además, el fiscal había remarcado que Lavia pretendía mostrar “un estado de angelización” de su parte, y que su declaración era extraña ya que admitía haber “sentido miedo por su familia” durante los primeros años de la democracia, con lo que justificaba su inacción. “¿Pero no sintió miedo durante el Terrorismo de Estado cuando cometió el delito?”, contrapuso el fiscal. Para Palazzini la culpabilidad de los imputados es irrefutable. “Configuraron un daño de imposible reparación ulterior y debe determinarse una pena que contribuya a terminar con la impunidad”, había concluido en su alegato el fiscal.

Posteriormente, la defensa había intentado excluir la categoría de lesa humanidad, y proponer la imprescriptibilidad de los delitos, afirmando que “las adopciones ilegales han sido moneda corriente”, “las limitaciones informativas hacían que fuera imposible saber lo que estaba sucediendo” y que con la recuperación de la identidad de Florencia Laura “ya se ha hecho justicia”.

Tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el Tribunal –que presentará los fundamentos de la sentencia el 15 de junio– fue contundente en su veredicto. Finalizada la lectura, la numerosa familia biológica de Florencia Laura Reinhold Siver, que se encontraba detrás de la puerta vidriada de la sala Amia, aplaudió con fervor a la justicia. Entre abrazos y llantos se felicitaban mutuamente y en especial a Adriana Reinhold, que encabezó la búsqueda de verdad y justicia. Alan Iud y Pablo Lachener también se acercaron para saludar afectuosamente a Adriana. La satisfacción por la sentencia fue generalizada, ya que según Adriana: “Esperábamos menos pero realmente fue un triunfo, uno más. No es ni muy grande ni muy chico, es un triunfo nuestro y de la justicia”. Luego, al salir de la sala Adriana dijo: “Ahora empieza otra historia entre nosotros, sería como el principio del fin, es la historia de volver a vincularnos a partir de que ella [Florencia Laura] ya sabe la verdad”.

May 27, 2015 | Entrevistas

«Música por la justicia» se lee en el cartel en blanco y negro, por encima de una foto de Mariano. Es un cartel que ya está desgastado y recorrió incontables salas y tribunales colgado en el cuello de Raquel Witis, la madre de Mariano.

«Elegimos la música porque Mariano amaba la música, y la música saca lo mejor de cada uno», cuenta Raquel a ANCCOM. Fue la música la que formó parte de la lucha y de los pedidos de justicia por el caso de Mariano Witis, un joven al que asesinó la policía el 21 de septiembre de 2000.

Ese día, Darío Riquelme tomó de rehén a Mariano y a una amiga de él para cometer un asalto. La policía bonaerense los persiguió, abrió fuego y mató a Darío y a Mariano. Desde ese momento, Jorge y Raquel, sus padres, se dedican a contar su historia, acompañar familiares en la misma situación y mantener viva la memoria de Mariano con recitales de los que participaron músicos como León Gieco, Horacio Fontova, Ignacio Copani, el Coro Nacional de Ciegos, Teresa Parodi y Raúl Carnota. Recientemente participaron en el Encuentro contra la Violencia Institucional, realizado en el Congreso Nacional.

– ¿Acompañan otros casos de víctimas de violencia institucional?

RW – Las veces que puedo acompaño. Uno pasó esa etapa y se siente una desesperación porque cuando ocurre un daño tan grande entrás en un mundo diferente cuando hay un proceso judicial. Es un mundo bastante hostil y frío.

–¿Cómo encararon esa entrada al mundo de los tribunales?

RW -Fue difícil. Nunca habíamos pisado tribunales. Para la desesperación y la impotencia que siente uno en esos momentos, es un mundo frío y hostil.

JW – Como militábamos en la facultad en nuestra juventud, teníamos conocidos diversos, compañeros de militancia. La hermana de Raquel y el cuñado nos conectaron con una abogada, la Dra. Laura Del Cerro, que había actuado como asesora en el juicio de las juntas. Tenía experiencia en juicios penales y violaciones a los derechos humanos.

RW – Al día siguiente del hecho nosotros ya estábamos presentados como particular damnificado en la causa. Si bien no sabíamos cómo había pasado, qué era lo que había ocurrido, sí nos dimos cuenta quién era el que teníamos enfrente y con el que teníamos que luchar. Yo tenía la plena convicción de que había sido la policía.

– ¿Cómo fue ese recorrido judicial?

RW- Nosotros nos involucramos mucho en la causa. Íbamos seguido a tribunales, pedíamos fotocopias de la causa, la leíamos para saber qué hacía el fiscal, qué resolvía el juez, incluso qué hacía nuestra abogada. Uno se siente impotente. Sabíamos que iba a ser muy difícil el proceso judicial, y así lo fue. A pesar de ser un caso muy claro de violación a los derechos humanos y abuso policial, nos costó mucho llegar a una sentencia firme.

JW- Lo primero que tuvo que hacer Raquel con el testimonio que dio esa misma tarde fue convencer a la fiscal de que Mariano no era uno de la banda de los delincuentes. En principio, la noticia policial salió así: «fueron abatidos dos delincuentes, uno se había fugado y apresaron a la jefa de la banda», que era la amiga de Mariano y tampoco pertenecía a ninguna banda de delincuentes. Tuvimos que combatir duramente la cercanía que tiene el poder judicial con la policía. La versión que queda de los hechos en principio es la policial. Ellos conocen cómo se arma un expediente y aportan todas las pruebas que pueden, ya sean legítimas o fabricadas, para abonar la versión que ellos dan de los hechos.

– ¿Cómo combatieron esa versión?

RW- En general, las víctimas aparecen como los victimarios. Algunos periodistas toman la versión policial y la siguen sosteniendo. Yo fui la primera en declarar en la causa. Declaré antes que Julieta, la joven amiga de Mariano que había sido tomada como rehén. A la fiscal la desarmé cuando le dije que lo único que tenía Mariano era un mapa, porque estábamos haciendo el precenso, un lápiz y una goma. Ella dijo: «Me llamó la atención que tuviera una goma». Incluso no tenía documentos, porque íbamos a hacer ese recorrido de esa zona que nos tocaba censar y volvíamos. En general, las víctimas tienen que demostrar, a lo largo del proceso, sobre todo al inicio, su condición de tal.

– Hace unos días, Raquel, presentaron una guía para periodistas sobre cómo tratar las noticias de violencia institucional.

RW- Ese cuadernillo es muy importante para que los periodistas hablen con todos los actores judiciales que estén en la causa y los familiares directos. Los familiares tienen que ir a hablar con los jueces o los fiscales porque el expediente no muestra quién fue la persona que resultó víctima. Está lleno de hojas pero no habla sobre quién fue esa persona. Es importante, y para los periodistas más, conocer a la familia y escucharla. Por lo menos contraponer esa versión. Esta guía va a servir para las personas, para que empiecen a ver las noticias desde otro lugar. Los medios, con la estigmatización, con la estereotipación, lo que hacen es distorsionar la realidad.

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

– ¿Los medios pueden dirigir o distorsionar una causa o el mundo judicial está aislado de lo que se hable?

RW- No, aislado no está. En nuestro caso, por ejemplo, la fiscal no había ido a buscar testigos al lugar, a Villa Uruguay. Nos decía que fuéramos nosotros. Fuimos, hablamos con los testigos y una señora se acercó y me dijo: «Yo vi todo, pero no puedo declarar porque tengo seis hijos». Otra señora tenía el hijo preso en la primera de San Isidro. Le dijimos a la fiscal que nosotros no le podíamos llevar nombres, que por favor vaya ella. Hicimos un homenaje musical en la entrada del tribunal. Al día siguiente, ella fue a buscar y encontró dos testigos de identidad reservada. Los medios sirven. No van a resolver en la causa, pero sí pueden presentar una versión o una realidad que a los actores judiciales, si no hablan con los familiares, no les llega.

– ¿Es normal que en estos casos tengan que ser los familiares de las víctimas los que tengan que estar atrás de los fiscales constantemente?

JW- Es un combate cuerpo a cuerpo. La doctora Del Cerro y el señor Millet, nuestro perito balístico de parte, tuvieron que seguir de cerca la investigación de la fiscalía, presenciar las pericias balísticas, en el auto, las forenses. Tuvieron que seguirlo de cerca y se tuvo que combatir muchas veces versiones o interpretaciones de esos peritajes que tenían un fin de sacarle la responsabilidad a los agentes que habían actuado y endilgársela a Darío Riquelme, que era uno de los fallecidos y evidentemente no iba a poder decir nada en su defensa. Todas las pericias demostraron que el arma que tenía en su poder Darío era un arma inservible. Las alegaciones del policía de que durante la persecución habían recibido disparos, no tenían asidero. Hubo un arma que plantaron a los pies de Mariano, que sí era un arma que estaba en perfecto uso pero tenía una sola vaina servida. La vaina servida nosotros dedujimos que se escuchó luego de la serie de disparos que termina con la muerte de los dos, hubo un disparo aislado. Dedujimos que ese último disparo lo hicieron para servir esa vaina y para justificar que hubo una agresión y que la policía actuó en respuesta. Todas las pericias eran como una lucha cuerpo a cuerpo porque la institución de la policía bonaerense evidentemente tiene infinidad de mecanismos para distorsionar los hechos y quitarle la responsabilidad a sus agentes. Aparte de la responsabilidad penal, también pelean para quitarles la responsabilidad civil y no pagar una indemnización.

RW- No debería ser así, pero la realidad es así. En general los familiares de la víctima o la víctima tienen que ser el motor que impulsa la investigación en las causas, salvo pocas excepciones. Si el familiar de la víctima no está impulsando, muchas causas no llegan a ningún lado, prescriben porque no hay investigación por parte del Estado.

– ¿Así pasó con Ana María Liotto, la madre de Darío Riquelme? ¿Ustedes la acompañaron de alguna forma?

RW- Ella se acercó y creo que fue muy valiente. El primero que la recibió fue Jorge en la plaza donde nosotros hacíamos homenajes todos los 21 de septiembre. Ella se acercó a la plaza y Jorge la invitó a casa. Ella pensaba que no tenía derecho a reclamar por su hijo. Y le dijimos: «No, vos tenés que reclamar». Nosotros teníamos muy en claro que el que debió resguardar la vida eran los agentes policiales. Ellos debieron detener y que la justicia definiera responsabilidades.

– ¿Cómo se combaten los casos de violencia institucional?

RW- Hace rato que se viene combatiendo y ha habido avances, pero frente a la magnitud de estas prácticas que son estructurales de la policía y del servicio penitenciario que tienen el uso de la violencia, y que es legítimo que la usen, es difícil de combatir. Avanzamos, pero falta mucho. Es importante pensar en más políticas y diseñar una seguridad democrática. Que las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario estén consustanciados con los valores democráticos. Que no sean fuerzas militarizadas, que sean profesionales…

JW- Que estén bien pagos, que tengan capacitación y que no necesiten ni se vean tentados de obtener recursos ilegales.

– ¿El concepto de violencia institucional se aplica solo a la policía?

RW- No, es un poco más amplio. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y la definición que tomamos fue que es la forma más grave como práctica estructural de violación de derechos, que puede ser realizada por fuerzas de seguridad, agentes penitenciarios, fuerzas armadas o efectores de salud y en determinados ámbitos o contextos. Cuando estás en una comisaría o unidad penitenciaria, cuando te paran a pedir documentos, cuando estás demorado y hay una restricción a tu autonomía o libertad. Ahí, como pueden usar la fuerza, los daños que se provocan son mucho mayores. Definimos eso como violencia institucional.

– ¿Lo referido a la salud qué sería?

RW- Hay algunos tratamientos, sobre todo cuando se tratan adicciones o salud mental, que para algunos organismos internacionales son considerados tortura. Si estás internado, también hay una restricción a tu autonomía.

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

– ¿Modificar el código penal puede ayudar a estos cambios?

RW- En principio, el código penal habría que cambiarlo. Se cambiaron tantas cosas que perdió su integralidad. Es un código penal que ya quedó caduco. En un momento, si cometías dos robos tenías más años de prisión que quien mataba a una persona. Pero el código penal es una parte: tenemos que cambiar y democratizar el poder judicial. Eso tiene que ver con las personas. El poder judicial tiene también los discursos sociales discriminatorios y estigmatizantes que tenemos como sociedad. Cuando viene esa ola de aplicar mano dura, de tener más cámaras, de perseguir sobre todo a los jóvenes de determinados sectores, eso en los barrios populares se transforma en muerte y persecución. En la gestión de León Arslanian se comenzó una reforma en los planes de estudio, una reforma integral donde se consideraba que la seguridad era igual a más derechos e inclusión. Esa reforma, una vez que se fue Arslanian, no se sostuvo. En Nación, durante la gestión de Nilda Garré se hicieron protocolos para que, por ejemplo, en las manifestaciones públicas los agentes no podían llevar armas ni productos químicos, y a la vez tenían que mediar, porque eso es un conflicto social, no es delito, uno tiene el derecho a manifestarse.

-¿Qué piensan de los discursos que piden mano dura, penas más fuertes o baja de imputabilidad?

RW- Hay un discurso social que avala o justifica las políticas de mano dura. Las prácticas discriminatorias de las fuerzas se basan en esos discursos. Se considera que hay personas que son inferiores, pero son las historias de vida de cada uno las que son diferentes. Eso es lo que tenemos que combatir. Necesitamos hacer ese cambio cultural como sociedad. Somos una sociedad hipócrita, por un lado pedimos mano dura, pero cuando enviamos a la cárcel a alguien lo mandamos a lugares indignos donde no se prioriza que la persona se capacite y se resocialice.