Jun 29, 2016 | inicio

“Somos una casa con parlantes que amplifican el ritual del encuentro”. Así define el colectivo La Tribu al bar que funciona en la casona de Lambaré 873, en el barrio porteño de Almagro. La noche del 21 de junio, durante la semi-final de la Copa América –uno de esos rituales de encuentro más característicos de la cultura argentina–, el bar debió cerrar sus puertas. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar el establecimiento por la falta de un plan y un plano de evacuación aprobados por la Dirección General de Defensa Civil. La obligatoriedad de ese requisito había sido informada en la inspección anterior, a fines de mayo, momento a partir del cual el colectivo inició los trámites necesarios para presentar esos documentos al organismo estatal. A pesar de mostrar los papeles que indicaban la casi finalización de las gestiones, la AGC optó por desplegar la faja de clausura.

La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que funciona desde 1989 en el establecimiento actualmente clausurado. La mayoría de las actividades que allí se desarrollan se verán perjudicadas en los próximos días. El ciclo de cine, el de cortos “El Camalote”, presentaciones de muestras y de libros, el ciclo de poesía, las obras de títeres, el ciclo “Pororó” (cine para chicos) y obras de teatro, entre otras programaciones tuvieron que ser suspendidas. La radio FM 88.7 La Tribu, que emite desde hace casi tres décadas, continuará su transmisión.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió clausurar el establecimiento por la falta de un plan y un plano de evacuación aprobados por la Dirección General de Defensa Civil.

“Bajo las normas vigentes nunca tuvimos una clausura. Es más, hemos sido felicitados por distintos inspectores por las condiciones en que tenemos el espacio cultural”, cuenta Rafael López Binaghi, uno de los integrantes del colectivo. En la inspección de fines de mayo, la AGC remarcó la necesidad de un plano y un plan de evacuación aprobados por Defensa Civil. Según explicó López Binaghi, el bar ya contaba con un sistema diseñado a esos fines, pero no estaba aprobado por el organismo. “Dando cuenta de la responsabilidad que exige tener un espacio abierto en el cual suceden actividades prácticamente todas las noches, que son de entrada libre y gratuita o a la gorra, y que dan espacio a un montón de expresiones artísticas que no tienen lugar en otro lado, nosotros intentamos tener las mejores condiciones posibles para recibir a todas aquellas personas que quieren participar. Así es que nos pusimos inmediatamente a trabajar para obtener los planos exigidos por los inspectores”, detalló.

Contactaron a un profesional habilitado por Defensa Civil –un ingeniero en seguridad e higiene– para diseñar el nuevo plan y el plano requerido. “Estábamos haciendo todo el proceso que tiene que realizarse para poder presentar los papeles. Eso implica, entre otros aspectos, revisar distintas cosas de la estructura del edificio y una capacitación con todas las personas que trabajamos cotidianamente. Aprendimos sobre manejo de fuego y situaciones de emergencia. Estábamos cumpliendo con todas estas cuestiones y nos faltaba un día para presentar los papeles, porque esto no se hace de un momento para el otro, sino que lleva un tiempo”, explicó López Binaghi. Sin embargo, para la AGC, que realizó la última inspección la noche del 21 de junio, no fue suficiente. “Ante el pedido y las distintas demostraciones que intentamos hacer de que estábamos trabajando en eso y nos faltaba muy poco para hacer la presentación en Defensa Civil no hubo ninguna posibilidad de diálogo. Los funcionarios del gobierno se mostraron totalmente intransigentes. La demostración de que lo estábamos haciendo es que presentamos los papeles un día y medio después de la clausura. Los inspectores vinieron el martes a la medianoche, y el jueves al medio día esto ya estaba entregado”, aclaró.

Ana Masiello, del colectivo La Tribu, consideró que más allá de la buena voluntad para realizar los trámites en el plazo requerido, es muy difícil lograrlo: “Los tiempos que nos exigen para cumplir con la reglamentación no tienen relación con los tiempos que ellos después te ponen para hacer el trámite. A nosotros nos dieron 15 días para resolver, pero Defensa Civil tarda mucho más que eso”, explicó. “Esto genera mucha bronca”, agregó López Binaghi. Y continuó: “Porque la única forma de cumplir con lo que ellos quieren es haciendo las cosas mal, apurando los procesos que tienen un montón de instancias, que tienen su propia burocracia de realización. Y tampoco te asegura poder hacerlo, porque dependes de los tiempos de otras instituciones y organismos del Gobierno de la Ciudad. Nosotros nunca asumimos ese camino porque decidimos hacer las cosas de la mejor manera posible”.

«Los funcionarios del gobierno se mostraron totalmente intransigentes».

La imposibilidad de diálogo, o de extensión de los plazos para presentar el requisito, generó gran angustia en el colectivo. “A nosotros nos genera mucha bronca, porque no da lo mismo estar clausurados o no. Levantar una clausura es un proceso muy complejo en el cual uno entra a un laberinto burocrático del que es complejo salir”, dijo el integrante del colectivo. “Además, acarrea un montón de costos para una organización: tener el espacio cerrado, tener una faja de clausura a la vista, decir que estamos clausurados y generar ideas en un montón de personas que tal vez piensen absolutamente cualquier cosa del porqué de todo esto. Pero además de los costos simbólicos existen obviamente otros económicos, porque el bar para nosotros es la fuente de ingresos más importante que nos damos en la autogestión para poder llevar adelante un colectivo como este. Sobre todo en este contexto en el cual algunos subsidios a los cuales nosotros habíamos accedido no fueron pagados por incumplimientos del gobierno, y en el que los aumentos de los gastos fijos, a partir de la suba en los servicios, nos afectan grandemente. Esta clausura es una herida al corazón de nuestro proyecto”, agregó.

Esa costumbre de clausurar

La clausura a los centros culturales que brindan espacio a manifestaciones artísticas que escapan de la lógica comercial es una política frecuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, “parece no existir la misma rigurosidad para otras situaciones en las cuales las mismas agencias o instituciones del gobierno actúan. En los talleres textiles esto es claro. Nuestra clausura sucedió en el momento que salía la sentencia del juicio por Luis Viale. Y no es que eso pasó hace diez años y dejó de existir en la ciudad de Buenos Aires”, opinó López Binaghi. Y agregó: “Como colectivo La Tribu nos sentimos perseguidos porque realmente no tenemos antecedentes de una clausura. Cada vez (los inspectores) nos están visitando más asiduamente, y damos cuenta que esto es parte de un contexto en el cual a muchos otros espacios cercanos, amigos, conocidos, les viene sucediendo lo mismo –con excusas diversas, a veces con más y menos razón. Tiene que ver con una lógica que se va traduciendo en la cual espacios como este, que brindan actividades gratuitas y que tienen otra lógica de conformación y gestión, sufren las consecuencias. Se privilegian otras construcciones más cercanas al mercado”.

Según denunció el colectivo, la falta de información clara y precisa sobre las condiciones necesarias para llevar adelante este tipo de establecimientos es un problema que existe hace años. “No hay ninguna forma de asesorarte si no tenés una disponibilidad de recursos económicos. No hay un ente público o alguien que te pueda asesorar sobre qué cosas son las que necesitas, cómo las podés lograr”, explicó Ana Masiello. “Si realmente después de los sucesos que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires queremos tener un mínimo de condiciones en los espacios culturales, habría un montón de caminos a recorrer para llevarlo a cabo. Pero eso no se puede lograr a partir de arbitrariedades. Un día viene un inspector y dice una cosa, otro día viene otro que dice otra cosa distinta sobre exactamente lo mismo. Eso genera que nunca puedas tener las condiciones suficientes para estar seguro de que no te van a clausurar o que no vas a tener ningún inconveniente de este tipo”, agregó López Binaghi.

La clausura a los centros culturales que brindan espacio a manifestaciones artísticas que escapan de la lógica comercial es una política frecuente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Tribu es un lugar de encuentro, intercambio y participación. En el bar, por ejemplo, se comercializan productos de redes de economía solidaria y consumo responsable. El centro de capacitación y producción es otro espacio de construcción colectiva que entiende que la comunicación no es una técnica, sino herramientas que se construyen en la práctica, por eso organizan “talleres y encuentros sobre distintos aspectos de la producción radiofónica y la gestión de medios comunitarios para capacitarnos y poder generar los medios de comunicación que deseamos entre todos y todas”, describen. Actualmente están habilitados como café-bar, y están haciendo el trámite para ser una sala de teatro no convencional y un centro cultural.

“Hay un sistema perverso que te va rodeando por legalismos técnicos o motivos económicos donde al parecer los estados ya no tienen que apelar a una censura de tipo directa, con las cosas que no responden a los intereses o la mirada que tienen de la cultura y el mercado en la que prepondera, sobre todo, el fin de lucro y el mercantilismo como lógica de organización. Existe un modo mucho más sencillo, que es el que estamos padeciendo en la actualidad: este tipo de arbitrariedades con respecto a las clausuras, la burocracia como modo de operar del Estado, y ni hablar del incremento de tarifas sin ni siquiera consultar cuáles son las necesidades y las realidades de espacios comunitarios, de clubes de barrio, y demás”, consideró Diego Skliar, otro integrante del colectivo La Tribu. Y concluyó: “Me parece que a partir del manejo de una economía de ajuste fuerte y de una burocratización creciente y punitiva con determinados sectores, terminan por conformar la política cultural que quieren sin tener que manifestar una persecución directa a los espacios. Ahí hay una política cultural. Son cosas que el macrismo ya en la ciudad venía implementando y ahora lo estamos viviendo a nivel nacional. No podemos hablar de un modo sistemático de operar contra espacios como los nuestros, pero la sumatoria de toda esta serie de políticas termina de conformar una dificultad enorme para el funcionamiento de espacios así”.

Actualizada 29/06/2016

Jun 21, 2016 | inicio

El 30 de marzo del 2006 un pequeño cortocircuito desató un incendio en un taller textil clandestino ubicado en la calle Luis Viale 1269, en Caballito, donde trabajaban y vivían hacinadas varias familias de origen boliviano. Seis personas murieron quemadas, de ellas, cinco eran pequeños y la restante, una mujer embarazada. El episodio parecía inevitable en un lugar con 66 personas trabajando jornadas de 15 horas, con 40 máquinas de coser en la planta baja, dos precarios entrepisos de chapa y madera, donde las habitaciones eran delimitadas por telas, y las excesivas zapatillas eléctricas estaban saturadas de cables.

Ayer, poco más de una década después de la tragedia, la justicia condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condorí, los dos capataces del taller, únicos imputados, a 13 años de prisión por “estrago culposo seguido de muerte” y “reducción a la servidumbre”.

Correa, argentino, era encargado de llevar las telas al lugar para su costura y luego distribuía las prendas a distintos locales de ropa masculina. Sillerico, boliviano, era quien “reclutaba” a los trabajadores y sus familias en Bolivia bajo la promesa de trabajo, techo y tierra, y también trabajaba, como varios de sus hijos, adolescentes, en el taller.

Luis Fernando Rodríguez, padre de una de las víctimas. Foto: Archivo ANCCOM

Ninguno era propietario del lugar ni dueño de JD, Wol y LDV, las marcas de ropa masculina que comercializaban las prendas confeccionadas en el taller. Esos roles los cumplían Daniel Fischberg y Jaime Geiler, quienes conforman según surgió en el juicio, una sociedad textil de la que dependen las marcas mencionadas y son, desde hace años, reconocidos comerciantes de la industria textil. Ni ellos ni ningún funcionario del Gobierno de la Ciudad, que debía inspeccionar y confirmar la habilitación del lugar, están imputados en la causa. No obstante, el reciente fallo ordenó finalmente investigar a los propietarios del taller.

El caso que desnudó el modo de producción del que se valen marcas de ropa de primera línea, estuvo en un principio investigado por el juez de instrucción Alberto Baños, quien se limitó a develar las causas del incendio y no las implicancias que dieron paso a la tragedia. El expediente estuvo cajoneado durante cuatro años y en dos oportunidades la justicia de primera instancia intentó cerrar la causa con juicios abreviados, siendo la determinación de los sobrevivientes y familiares de las víctimas lo que mantuvo a flote el proceso. Además del oficio de los abogados querellantes Gabriel Chamorro, en la causa civil, y Miriam Carsen, en el proceso penal, y del apoyo de diversas organizaciones sociales, partidos de izquierda y hasta el propio Presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex cónsul de Buenos Aires, José Alberto González Samaniego, quien se mostró sumamente interesado.

Todos ellos consiguieron, además de reimpulsar la causa, agregar a la carátula la imputación de “reducción a la servidumbre”, delito imprescriptible, por ser considerado de lesa humanidad, que prevé penas de entre 10 y 20 años de reclusión. Ayer, Adrián Pérez Lance, Rafael Alejandro Oliden y Fátima Ruiz López, integrantes del Tribunal Oral Criminal 5, dictaron sentencia luego de los alegatos que terminaron a principio de mes y que incluyeron, desde la defensa, frases como: “Los bolivianos son más sumisos laboralmente”; “tenemos que entender que estaban mejor que en su pueblo” y, en referencia a Sillerico, “no sabe qué es la reducción a la servidumbre debido a su primitiva educación ya que apenas terminó la primaria”, tal como lo intentó socorrer su representante legal, Norma Bouyssou. Correa tenía como defensor al mediático abogado Marcelo Biondi, quien participó en la defensa de Carlos Mangeri, finalmente condenado por el femicidio de Ángeles Rawson.

Marcha y acto por el 10mo. aniversario del incendio del taller textil de Luis Viale. Foto: archivo ANCCOM

Juan Vásquez es uno de los impulsores de la causa. Su organización Asociación Simbiosis Cultural nació luego de la tragedia de Luis Viale, con la propuesta de buscar justicia y visibilizar el destino que los bolivianos suelen encontrar en Argentina. “Este caso funcionó para destapar la manera en que trabajan en los talleres clandestinos. Tanto aquí como en Bolivia, se empezó a entender de qué se trataba. Fundamentalmente, la vulnerabilidad en la que se encuentra un inmigrante ilegal que debe trabajar jornadas de 14 horas, o más, por día, con una paga que imposibilita el acceso a la vivienda logrando que la única opción sea dormir en los propios talleres. En Luis Viale se pagaban 50 pesos por semana a cada trabajador, apenas alcanzaba para la comida de las familias”.

Vásquez asegura que esto no se termina aquí, ahora irán por los verdaderos responsables de las muertes de Luis Quispe, Rodrigo Quispe Carbajal, Harry Rodríguez Palma, Elías Carbajal Quispe, Wilfredo Quispe Mendoza y Juana Vilca Quispe. “Tenemos la idea de comenzar una nueva causa en donde se impute a Fischberg y Geiler, quienes se hicieron ricos a través de estos métodos de producción y parecen, hasta ahora, totalmente invisibles ante la justicia. Pero su responsabilidad es innegable: sus marcas comercializaban las mercancías que se hacían en el taller para venderlas en la calle Avellaneda y las boletas de los servicios públicos de la propiedad llegaban a su nombre”.

Actualizada 21/06/2016

May 31, 2016 | inicio

Es martes a la tarde y en el Liceo N°4 Remedios de Escalada de San Martín alumnos y docentes se preparan para el acto patrio en conmemoración por el 25 de mayo. Un hombre de expresión severa en un sobretodo azul oscuro está dando indicaciones precisas al personal de limpieza. Su nombre es Diego Laplacette y es el rector de la escuela, en la que hace un mes desembarcó un proyecto de co-docentes en las aulas, conocido con el nombre Pexa, un programa impulsado desde el Ministro de Educación porteño en asociación con Enseñá por Argentina, una ONG en cuyo consejo asesor participan el ex ministro de Educación del gobierno de Fernando de la Rúa, el economista Juan Llach, y Gustavo Iaies, ex viceministro de esa cartera durante el gobierno de la Alianza y actual asesor de Sergio Massa.

«Para averiguar sobre el programa deberías hablar con Paula Nese, la asesora pedagógica de la escuela, decile que vas de parte mía, la encontrás en el segundo piso», indica Laplacette y prosigue con su tarea.

«No a las drogas», se lee en más de uno de los afiches confeccionados por alumnos que cuelgan en las paredes de los pasillos. «Sí al boleto estudiantil», reza uno de los graffiti en el patio a cielo abierto. En la oficina del segundo piso no está Paula Nese sino una compañera suya que aguarda la llegada del SAME para que atienda a un adolescente que se golpeó durante esa jornada. «El programa de las parejas pedagógicas está funcionando en la escuela actualmente, pero hubo problemas con eso, hay docentes que no los quieren y también hubo problemas con el gremio», comenta.

En total son cuatro las personas adentro de la oficina, en la que apenas caben el escritorio con tres sillas, y un gran armario de metal. Los otros dos son promotores del Gobierno de la Ciudad que acaban de llegar de la calle: su trabajo consiste en averiguar por qué algunos alumnos dejaron de asistir a clases y hacer que vuelvan a las aulas. «La idea es articular nuestro trabajo con el de los Pexa (miembros de la ONG Profesionales de Enseña por Argentina) para que los chicos no queden tan colgados cuando vuelven a las clases después de varias semanas sin asistir y puedan retomar el ritmo», aporta uno de ellos, entusiasmado. Minutos después llega Nese a pasos apurados, lleva consigo una notebook de Conectar Igualdad y varios papeles, está trabajando a contrarreloj para un proyecto de la escuela y le está resultando difícil encontrar un lugar donde poder concentrarse.

Formando líderes

«Postulá a nuestro programa de formación en liderazgo dando clases en las comunidades educativas que más lo necesitan y sé parte del cambio», invita el sitio de Enseñá por Argentina. «En nuestro país, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos están casi dos grados escolares por detrás de niveles socio-económicos altos», aseguran desde la web. Al pie de la página figuran los socios de la organización, casi todos ellos empresas privadas extranjeras: Microsoft, Nestlé, Ogilvy, Roche, DHL, Direct TV, HSB, Galicia, Supervielle, Deutsche Bank, Western Union, LAN, entre otros.

«Para postularte solo necesitás un título de grado», aseguran desde la ONG en conversación telefónica, «no hace falta que seas docente ni que hayas hecho las materias pedagógicas de la carrera. Durante el voluntariado necesitamos que trabajes full time, 30 horas por semana, y nosotros te becamos el profesorado en un instituto privado. Ahora, si vos preferís hacer las materias del profesorado en una universidad pública es válido también, lo podés hacer por tu cuenta».

En este momento, Pexa toma solicitudes para el ciclo lectivo 2017. La postulación se realiza por medio de un escueto formulario web, y luego comienza el proceso de “Reclutamiento y Selección”: entrevistas grupales, entrevistas individuales, un curso de ingreso y más tarde las prácticas dentro del aula.

¿Trabajo precario?

«El proyecto llegó a la escuela, el rector lo aceptó, y yo trabajo en la articulación. La realidad es que este año el Gobierno de la Ciudad quitó bastantes recursos, y nos ofreció este programa», explica Nese. «Los co-docentes trabajan en las aulas junto con los docentes, nunca están a solas frente a la clase. La responsabilidad civil la tiene el profesor, y en caso de que éste haya faltado, de ninguna manera el co-docente queda a cargo de la división». Durante la conversación con la asesora pedagógica, salen y entran de la oficina chicos de la escuela preguntando por las fechas de los exámenes de materias adeudadas. «De matemáticas no va a haber, no hay fondos para pagarles horas extra a los profesores que tienen que tomar», repite una y otra vez. «Como ves, hacen falta muchas cosas en la escuela, y para mí la ayuda siempre es bienvenida, venga de lo público o de lo privado», justifica.

Los Pexa dedican veinte horas de su carga horaria como pareja pedagógica y diez a la planificación de proyectos institucionales. Se estima que ganan entre cuatro y cinco mil pesos por mes, que se les paga con fondos del Ministerio de Educación porteño a través de la ONG. Juan Martinena, delegado gremial de Ademys en el Liceo Nº 4, considera que se trata de trabajo precarizado que va contra el estatuto docente. «Los co-docentes entraron al colegio por la ventana. Se comunicó como un hecho consumado que iban a empezar a venir en una reunión de profesores por cargo, no se decidió conjuntamente. Tengo entendido que ni siquiera se comunicó a los padres de los chicos esta decisión», comenta preocupado.

Para dar clase en escuelas públicas hay que pasar por un proceso que incluye la suma de puntajes, títulos, cursos, consulta de antecedentes, apto médico y psicológico. Los cargos disponibles se publicitan mediante acto público para asegurar un acceso democrático y transparente a las funciones. «Con el programa Enseña por Argentina se está precarizando la formación del que está dentro del aula, no se sabe con qué mecanismos se los selecciona, porque eso depende de los coordinadores de la ONG», sostiene Martirena. Resalta el hecho de que en Enseña por Argentina se fomenta la formación en institutos de enseñanza privada por medio de becas, en detrimento de los profesorados públicos.

Por el momento, muchos de los docentes del Liceo Nº 4 optaron por no dejar que los co-docentes ingresen a las aulas, ya que el programa es optativo. La objeción no es contra los individuos que se desempeñan en la ONG, sino contra la forma en que fue implementado, que implica una intromisión de lo privado en la educación pública.

La decisión que el programa se implemente en el establecimiento la tomó Eduardo Toscano, supervisor de la región. A pedido de los docentes, acudió a la escuela para dar detalles sobre el proyecto. «El supervisor no conocía el convenio por el cual la fundación entra a las escuelas públicas. Lo que yo entiendo es que se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirma Martirena.

«Se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirmó Martirena.

Profesionales que quedan afuera

En 2007, bajo el gobierno de Jorge Telerman, en la ciudad de Buenos Aires se creó la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, dictada en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR), una institución educativa pública y gratuita. La carrera propone una formación integral de los educadores, teniendo en cuenta ámbitos educativos diversos, con eje en la visión de la educación como un derecho. Propone una actitud crítica y reflexiva ante la educación y la concepción del sujeto. Los egresados de esa carrera llevan años intentando lograr modificaciones o excepciones en el estatuto para poder acceder a cargos en escuelas públicas ya que cuentan con formación idónea para desempeñarse como asesores pedagógicos dentro del Estado, pero no han recibido respuestas del gobierno en todos estos años.

“En Enseña por Argentina trabajan con el (PISA) Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de exámenes estandarizados elaborados con los parámetros de países centrales, que desconocen los procesos de profunda desigualdad que dan lugar a la realidad educativa de nuestro país”, comenta una egresada de la institución que prefiere mantener su nombre bajo reserva, ya que trabaja en el Gobierno de la Ciudad. “La mejora de la educación –agrega- se tiene que realizar por medio de políticas públicas que atiendan las contradicciones de un Estado que legitima la desigualdad. Esta ONG, en su web, dice que está orientada a formar en el liderazgo; es decir, propone un horizonte educativo que tiene que ver con el mundo empresarial”.

Gabriela Pignataro, una estudiante de la carrera del ISTLyR, considera que la implementación de la ONG es una “pantalla de voluntariado que esconde un negocio”. Y agrega: “He visto avisos para trabajar en esta organización publicados en Zona Jobs como trabajo pago. Los cargos técnicos en las escuelas deben otorgarse a personas que estén formadas con una mirada en procesos educativos. Un título universitario no te garantiza una mirada pedagógica. ¿Cualquiera puede estar dentro de un aula?”.

Toma de posiciones

La implementación del programa de co-docentes en Capital Federal trascendió gracias a una denuncia de Ademys, pero lleva años siendo implementado en las provincias de Córdoba y Salta. No es la primera irregularidad en la injerencia de ONGs en la escuela pública: diez días atrás, la Justicia Porteña ordenó suspender el programa de evaluaciones de hábitos de niños, niñas y adolescentes que la Jefatura de Gabinete y la ONG ILSI (International Life Sciences Institute) realizaba en establecimientos porteños a través del programa Mi Escuela Saludable. La organización estaba sustentada por multinacionales como Monsanto y Coca-Cola.

El motor que impulsó la visibilización del caso de Mi Escuela Saludable fue la acción de los padres de la Cooperadora de la escuela República de Colombia Nº 26, de Boedo, en donde se intentó implementar el programa. “Cuando vino Cecilia Antún, la coordinadora del programa, a hablar con los padres para que firmáramos la autorización para realizar los estudios, no nos pudo dar explicaciones acerca de si esos análisis estaban aprobados para ser realizados en niños, ni tampoco podía explicar por qué se había elegido a ILSI, una institución cuestionada a nivel mundial, y ni siquiera nos pudo decir para qué serían utilizados los datos que ellos deseaban relevar. Cuando le preguntamos si los resultados del estudio serían aplicados al menú del comedor escolar nos dijo que el programa no tiene articulación con los comedores escolares”, comentó Diana Reingart, tesorera de la Cooperadora y madre de dos alumnos de la escuela.

Desde Ademys están trabajando estrategias para revertir esta tendencia de las ONG: “La escuela se debe organizar y dar el debate. Hay que transmitir a los docentes que el directivo no es el dueño de la escuela. Por otro lado, es preciso analizar cuáles son los recursos genuinos que le hacen falta a cada institución y de esta forma evitar las decisiones tomadas por medio de votaciones ideológicas”.

Actualizada 31/05/06

May 26, 2016 | destacadas

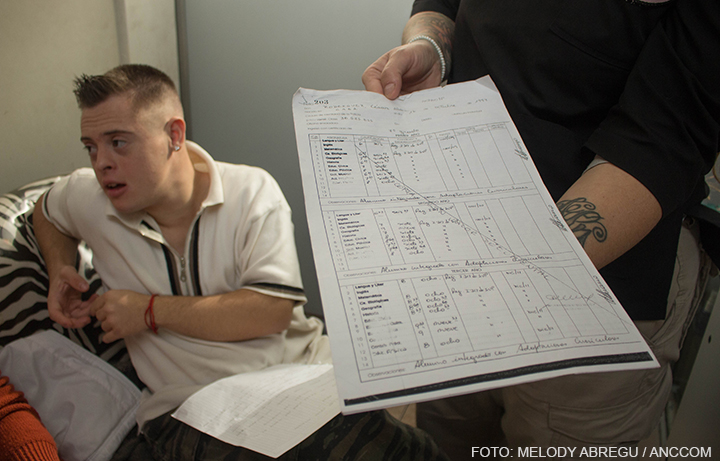

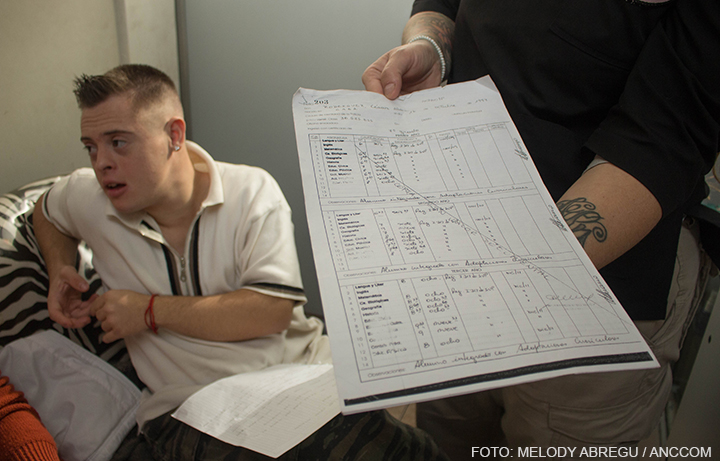

Alan Rodríguez, un joven de 21 años, espera que la Justicia porteña se expida sobre su reclamo para que el colegio donde cursó la secundaria le entregue su diploma. Mientras las autoridades del establecimiento educativo y del Ministerio de Educación porteño consideran que el chico no alcanzó los “contenidos mínimos” para recibir su título, los familiares del joven aseguran lo contrario. El caso de Alan se volvió la cara visible de una problemática subyacente en nuestro país: la educación inclusiva.

El reclamo de Alan está en manos del Poder Judicial porteño desde diciembre del año pasado, luego de que su familia presentar un recurso de amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 a cargo de la jueza Elena Liberatori, en el que le exigen a las entidades educativas capitalinas la titulación que debería haberse otorgado hace dos años Alan finalizó la secundaria en el instituto San Vicente de Paul, un colegio católico del barrio de San Telmo en el que cursó, junto a su grupo de amigos, desde jardín. Fue el primero de la escuela en ser incluido bajo un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), convenio donde se explicitan los objetivos generales de aprendizaje y los específicos de cada materia con el acompañamiento de un maestro integrador. Bajo esos criterios, fue evaluado con notas que la familia veía plasmadas en su boletín cada bimestre: alcanzó un promedio final de 8,73. “¿El logro es del colegio por incluir a Alan, o del él por el esfuerzo realizado?”, se pregunta la mamá, María Florencia Innamorato. A la vez, destaca la decisión de dos de sus compañeras en estudiar psicopedagogía y psicología a partir de la experiencia vivida junto a su hijo.

Los argumentos que sostienen la negativa de la titulación descansan sobre el fundamento legal del libro matriz, un documento similar a una planilla de calificaciones donde se vuelca la información del boletín. “Como no nos dejaban verlo, nos preguntábamos qué tenía ese papel y por qué nos lo ocultaban, como si fuera la caja negra de los aviones”, asegura la mamá. Las autoridades del colegio se lo negaban alegando exclusivo acceso de la escuela y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en representación del Ministerio de Educación. Ante la resistencia, acudieron a un escribano para labrar un acta exigiendo una fotocopia del mismo a las 72 horas. Allí pudieron constatar que ciertas materias como matemática, química, informática estaban en blanco, sin calificar. Según la abogada Mariela Galeazzi, coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “esto da cuenta de una irregularidad en el modo de llevar la escolaridad de Alan, donde se termina de plasmar el argumento discriminatorio y anticonstitucional”.

La postura de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, condice con la de la directora de la DGEGP, Beatriz Jáuregui, quien le dijo a Alan en la audiencia previa a presentar el amparo que jamás obtendría el título. La postura del Ministerio se dio a conocer por primera vez el 26 de marzo a través de una publicación en Facebook alegando la falta de contenidos mínimos alcanzados para la emisión del título. “Decir que no alcanza los contenidos mínimos es evaluar a la persona con parámetros distintos a los que se le propuso como estrategia de aprendizaje”, comenta al respecto Galeazzi.

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”, asegura Alan, mientras que su madre contrapone: “Él no tiene que dar explicaciones de por qué quiere el título, las explicaciones se las tienen que dar a él”. Este año, el joven fue a un programa de formación de empleo en la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras realiza una pasantía en una empresa, tal como exige el curso. También ayuda en el negocio familiar atendiendo clientes y tomándole sus datos, practica tenis y toca el cajón peruano en un grupo de percusión. Además, realizó varias actividades como el Curso de Primeros Auxilios y de Reanimación Cardio-Pulmonar, certificado por el Ministerio del Interior. “Cuando había que hacer una demostración a otros compañeros la hacía yo”, señala. Como también es instructor olímpico de arquería de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco), le gustaría enseñar a otros chicos con síndrome Down. Sin embargo, su mayor interés, cuando tenga el título en mano, es estudiar informática.

El caso de Alan es paradigmático pero no el único ni el primero. Melina Quereilhac obtuvo su título después de nueve años, tras cursar en las mismas condiciones: con una currícula adaptada y un maestro integrador. También, cuenta la madre, existen casos de chicos que padecen síndrome Down y lograron obtener su título gracias a la vocación inclusiva de algunas escuelas que respetaron sus notas en el libro matriz, pero lo hicieron a espaldas de la DGEGP.

La presentación judicial fue acompañada junto a una batería de acciones para dar a conocer la situación y movilizar la opinión pública. Una de ellas fue impulsada en la plataforma Change.org bajo la consigna “Por mi discapacidad me niegan el título. Quiero seguir estudiando”, que lleva reunidas más de 158 mil firmas. El grado de exposición de Alan aumentó luego de presentarse en varios programas de televisión Al día siguiente de participar en uno de ellos, se dio a conocer la postura del Ministerio de Educación porteño a través de Facebook , que apelaba a la falta de contenidos mínimos aprobados. A los pocos días, la cartera lanzó otro comunicado, por el mismo medio, en el que exhibía información personal de Alan explicitando a qué año correspondían cada uno de los conocimientos alcanzados por el alumno. Al día siguiente de la publicación en Facebook, el 31 de marzo, la agencia Télam publicó una nota con las declaraciones de la ministra en las que dejaba en claro su posición: “El título no es una rifa”. Y calificaba de “manipulación política del caso por parte de algunas organizaciones sociales”. Galeazzi describe las declaraciones de la ministra como “una falta de respeto a todos los derechos de apelar a las instituciones públicas”.

Dado el tenor alcanzado por las declaraciones públicas, la familia prefirió mantener el bajo perfil y aguardar la sentencia de la jueza Elena Liberatori. Hasta entonces, en la secretaria del nivel secundario del colegio San Vicente de Paul se limitaron a decir que están esperando que le digan qué hacer. “Alan no tendría que dar explicaciones y ser reconocido en la calle por esta causa, debería ser natural encontrarte con él en una universidad”, enfatiza su papá , César Rodríguez, y agrega: “Como papás creemos que el tema de Alan es un puntapié para solucionar cosas que no están aun resueltas en la educación”.

Cuestión de ley

La familia Rodríguez cuenta con el respaldo del Grupo Artículo 24, una coalición de 137 organizaciones de todo el país que pide una educación inclusiva en todos los niveles educativos para personas con distintas discapacidades. El crisol de asociaciones confluye en un mismo objetivo: exigir a los estados el cumplimiento del Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que estipula lo siguiente: “Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la

formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”. La Convención está incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378. La Coordinadora del Grupo Artículo 24, Gabriela Santuccione apela a la adecuación de las normas y prácticas que debería realizar la Argentina a la Convención, porque “no se trata de hablar de escuelas comunes o especiales, se habla de una escuela que agrupa a todos en un mismo aula”.

Actualizado 25/05/2016

May 26, 2016 | inicio

El plato de lentejas y los comensales están listos. La asamblea programada para las 13 ya puede comenzar. “¿Quién está yendo a la escuela?”, se les pregunta a los adolescentes sentados alrededor de la larga mesa. “Yo esta semana no fui, estaba cruzado y no quería agarrármela con el psicólogo. Después iba a tener cargo de conciencia, el pobre tipo no tiene nada que ver”, responde uno de los jóvenes. “Ir a la escuela a veces es como ir al dentista. Si te duele mucho una muela, ¿por qué no ir? Cuando uno más cruzado está es el mejor momento para ir a la escuela, porque te pueden ayudar”, le explica Claudio Di Paola. Es el director, junto a Edgardo Tabasco, de “La verdadera casa para vivir”, nombre del hogar que el centro educativo Isauro Arancibia ha logrado conseguir para que chicos y chicas en situación de calle que hayan tenido un paso por la institución tengan un lugar para habitar y puedan formar un proyecto propio.

En el 2006 los maestros y directivos del Isauro Arancibia decidieron formar una asociación civil para intentar conseguir un lugar en el que pudieran vivir los alumnos que más lo necesitaran, ya que los hogares que existen son para menores de 18 años y, pasada esa edad, el Estado ofrece paradores “que son horribles, son para parar, no para vivir”, explica Susana Reyes, directora de la escuela. Recién a finales de 2015 consiguieron que un banco industrial les alquile una vivienda por tres años. “El gobierno no tuvo nada que ver. Lo que sí hicimos con él fue un convenio que se le da a todos los hogares de la ciudad, que es una determinada cantidad de plata para la comida”, aclaró y continuó: “El eje de la casa es el proyecto de vida de los chicos, es un hogar de tránsito, para vivir un tiempo, para que hagan pie para su proyecto. Ellos están ahí para pensarse, para decidir qué es lo que quieren, porque en la calle no se puede. Y en un año y medio o dos poder irse. La idea es que laburen. Les vamos a abrir una caja de ahorro para que vayan ahorrando y que en dos años se puedan ir”.

La casa abrió sus puertas en diciembre de 2015, y en enero los primeros en llegar ya estaban instalados. Actualmente viven nueve chicos y durante este mes ingresarán algunos más, ya que pueden vivir hasta 18 adolescentes. Daniel Santamaría, uno de los chicos que habita allí, contó que el sueño de la casa propia lo tenían hace mucho tiempo. Por eso, junto a otros compañeros, conformaron la agrupación Hermanos de Calle: “Nos juntamos y fuimos a una banda de lados para que se haga una casa linda. Hicimos marchas, fuimos a la Legislatura. Primero nos dieron los hoteles a un par que vivíamos en la calle. Y como estaban sacando gente de los hoteles, Susana quiso hacer un proyecto que sea más accesible para nosotros y que no nos quedemos en la nada”, dijo.

Martin Lang, trabajador social que forma parte del equipo técnico de acompañamiento de la casa, explicó que la apuesta del proyecto “es que estén el menor tiempo posible, sabiendo que son chicos que no tienen vidas sencillas y que la construcción de un proyecto autónomo es un camino largo y complejo. Con cada uno hay un proyecto de trabajo, con cada uno se construye un rumbo”. Lang y la psicóloga Aixa Flores se encargan de la garantía de algunos derechos como la educación, la salud, la identidad, y el acompañamiento jurídico. “Trabajamos con el afuera de la casa, con tratamientos de salud y tratamientos terapéuticos que los chicos quieran empezar, o que nosotros le propongamos porque se están zarpando con el uso de drogas o se están yendo de mambo con el alcohol”, comentó.

Además del equipo técnico, con los chicos viven acompañantes que los guían en el proceso de conformar un proyecto autónomo. Juan Carlos Fernández, que terminó la primaria en el centro educativo y ahora asiste a un secundario que depende de la UOCRA, quiere desarrollar un emprendimiento de eco bolsas: “Esto lo aprendí en el Isauro. Tengo unas telas y me tengo que armar un stock para ir vender a alguna feria o algo, para ganarme la moneda. Y con eso poder comprar más tela y poder armar algo con serigrafía que me denomine a mí, algo mío. Tengo que organizarme bien. Conviene hacer más cantidad y más barato, porque ganas más rápido la moneda y además le haces un favor a la gente”.

“Mudarse a una casa nueva está buenísimo. Muchos de ellos están por primera vez bajo un techo. Pero es una crisis también. En la ranchada quedaron muchos amigos, y a los chicos les carcome la culpa. Hay que contener eso”, explicó Lang. Además, el trabajador social manifestó su preocupación por la incomprensión y la marginación social a la que se ven expuestos: “A un chico lo encontraron fumando porro en la esquina y se lo llevaron. El cana que estaba tomando los datos se preguntaba por qué lo habíamos ido a ver. Tienen un prejuicio muy grande. No lo entienden”, dijo. Uno de los chicos que actualmente vive en la casa, contó: “Un día estaba vendiendo la revista La realidad sin Chamuyo que hacemos en el Isauro, ahí en la placita Dorrego, y un cana me echaba. Como yo volvía, me acusó de haberle querido robar a una pareja que pasaba. Sentate ahí me dijo, me quiso agarrar. Le saqué la mano y me quiso dar un palazo. Justo puse la mano y me dio acá (muestra una cicatriz en el brazo). Lo empujé para defenderme, y me empezaron a agarrar tres cobanis a palazos. Por suerte, saltaron unos amigos y hasta vino la pareja que estaba viendo la situación a aclarar que nada que ver, que yo no les había querido robar. Pero bueno, no me quedó otra que salir corriendo”.

Con respecto al achicamiento del Estado y los despidos masivos que se vienen realizando desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, Martin Lang opinó: “Al haber echado a tantas personas de su laburo, hay gente suelta en el mercado laboral, y a ellos los pone en un lugar de asimetría bastante pronunciado”. Si bien la idea es que creen su propio emprendimiento, “el proyecto de vida implica tiempo, soñar con algo que no está. Es difícil cerrar los ojos e imaginarse de acá a cinco años cuando tu vida fue siempre la supervivencia, pensar en levantarse y ver si se llega hasta la noche porque hay condiciones concretas, materiales, que implican que capaz que no llegás”, continuó el trabajador social.

El requisito para poder entrar a la casa es haber tenido un paso previo por el Isauro Arancibia. La escuela que fue creciendo para poder brindar una educación digna a aquellos que han sido desplazados del sistema. El centro educativo, que actualmente se encuentra en peligro de demolición por el trazado de Metrobus, que frenó las construcciones que se estaban realizando para refaccionar el edificio, ya enfrentó la misma situación en 2014 y ahora vuelve a luchar para evitar que tiren abajo lo que les costó tanto conseguir. Luego de un reclamo en la Legislatura en abril, aún continúan sin respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad: “No tenemos ninguna notificación oficial pero sí nos ha llegado la información por varios medios. Por ejemplo, el coordinador del Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), que está en la esquina, nos contó que se van a mudar pronto porque en enero inician las obras por el Metrobus”, dijo Lila Wolman, maestra del Isauro.

La lucha recién comienza

Para visibilizar su reclamo, durante los últimos días llevaron a cabo las jornadas de lucha El pueblo quiere saber de qué se trata. El viernes 20 se realizó el debate pedagógico Inventamos o erramos, en el que participaron Tito Nenna, Pablo Imen, Laura Invernizzi, Ricardo Cotta, y Fátima Cabrera. Reflexionaron sobre la importancia de la educación popular y del papel de una escuela como la Isauro Arancibia en la coyuntura actual: “No solo tenemos que resistir, sino seguir construyendo, para que esa resistencia no sea inocua. Hay que seguir haciendo cultura. No podemos abandonar los sueños que tienen estos pibes”, dijo Tito Nenna, que pidió inaugurar el panel porque tenía que irse a defender la ley anti-despidos del veto macrista. El inicio de la próxima jornada, que tuvo lugar el lunes 23, contó con la visita inesperada de dos personas de Infraestructura de la Nación, que vinieron a corroborar que efectivamente los alumnos y docentes se están enfrentando a un invierno complicado: faltan vidrios en las ventanas y no tienen calefacción. “Venimos llamando desde hace meses y nunca conseguimos nada. Tenemos que salir en la prensa para que se acerquen a ver lo paradas que están las obras”, dijo la directora al iniciar el debate que tuvo como eje los derechos humanos. El encuentro se denominó Robertito Autero, “en memoria de nuestro estudiante asesinado por un policía de la Metropolitana de un tiro en la nuca, que aún está libre”, explicó Lila Wolman. Formaron parte del panel Jesús Fumagalli, Horacio Ávila, Amanda Toubes, María Elena Naddeo y profesionales de ATAJO, la Agencia de Acceso Territorial a la Justicia. Esta vez los chicos estuvieron presentes, mostrando los carteles que exigían la defensa del Isauro y contando las problemáticas que sufren día a día por el maltrato de la Metropolitana en las ranchadas. El martes 24 fueron ellos los protagonistas, en el acto cultural que llevaron a cabo en la calle Cochabamba, cortada para la ocasión. Las estrofas del Himno Nacional sonaron fuerte desde los parlantes del pequeño escenario montado y aún más desde las gargantas de los presentes. Los obreros, que al parecer volvieron a trabajar, se asomaron a ver el espectáculo desde las ventanas del primer piso. Aseguraron a ANCCOM que la refacción estará lista en dos semanas, y que no entienden por qué si se ha puesto tanto empeño en mejorar la escuela el gobierno está amenazando con demoler. Para acompañar los actos de circo, canto y distintos números interpretados por los estudiantes, cerca de las 13, se sirvió locro a los presentes. “Esto solo será el comienzo”, aclaró Wolman.

“Seguimos para adelante. Porque pensar en que un pibe que durmió en la calle –hasta hace poco tuvimos un chico en el Argerich porque la policía lo cortó- venga a la escuela y nosotros decirle que no damos clases porque el edificio no está terminado nos da vergüenza ajena. Acá las clases van a seguir, pero vamos a continuar luchando”, explicó la directora Susana Reyes. La identidad que aglutina a los chicos que habitan “La verdadera casa para vivir” es el Isauro Arancibia “como centro educativo que los alojó, los cobijó, que los quiere y que los convocó desde el amor. Estos chicos si se salvan, se salvan por amor”, agregó Martin Lang.

Actualizado 26/05/2016