Oct 12, 2016 | inicio

“Algo cambia en cada mujer que participa”. La frase se repite todos los años en cada Encuentro Nacional de Mujeres (ENM). Y vuelve a repetirse en Rosario, un escenario especial para el debate: la ciudad vio crecer sus niveles de desocupación en el último último trimestre; tiene la cifra más alta de homicidios de todo el país; se ubica entre las primeras en robos; y denuncia el accionar de redes de trata y narcotráfico. Detrás de los grandes números asoman los testimonios que buscan modificar esa realidad.

Las mejillas de más de 70 mil mujeres se sonrojan. No es vergüenza, tampoco timidez. Es el sol rosarino que luce como anfitrión. En el Monumento a la Bandera, parte de las doscientas integrantes de la comisión organizadora del 31 ENM reciben con las cabezas calientes y el ceño fruncido a las delegaciones de todo el país. Después del acto de apertura, se repasa el cronograma: inscripción de las participantes, inicio de los talleres –que estarán dispersos en trece sedes- desde pasado el mediodía hasta las 18:00. Al día siguiente, continúan los talleres desde la mañana, pausa para almorzar, y nueva tanda de discusiones hasta las 19.00, hora estipulada para la marcha. Un día después, acto de cierre y fin. Por momentos, Rosario sólo será un telón de fondo. Los talleres son el corazón del asunto.

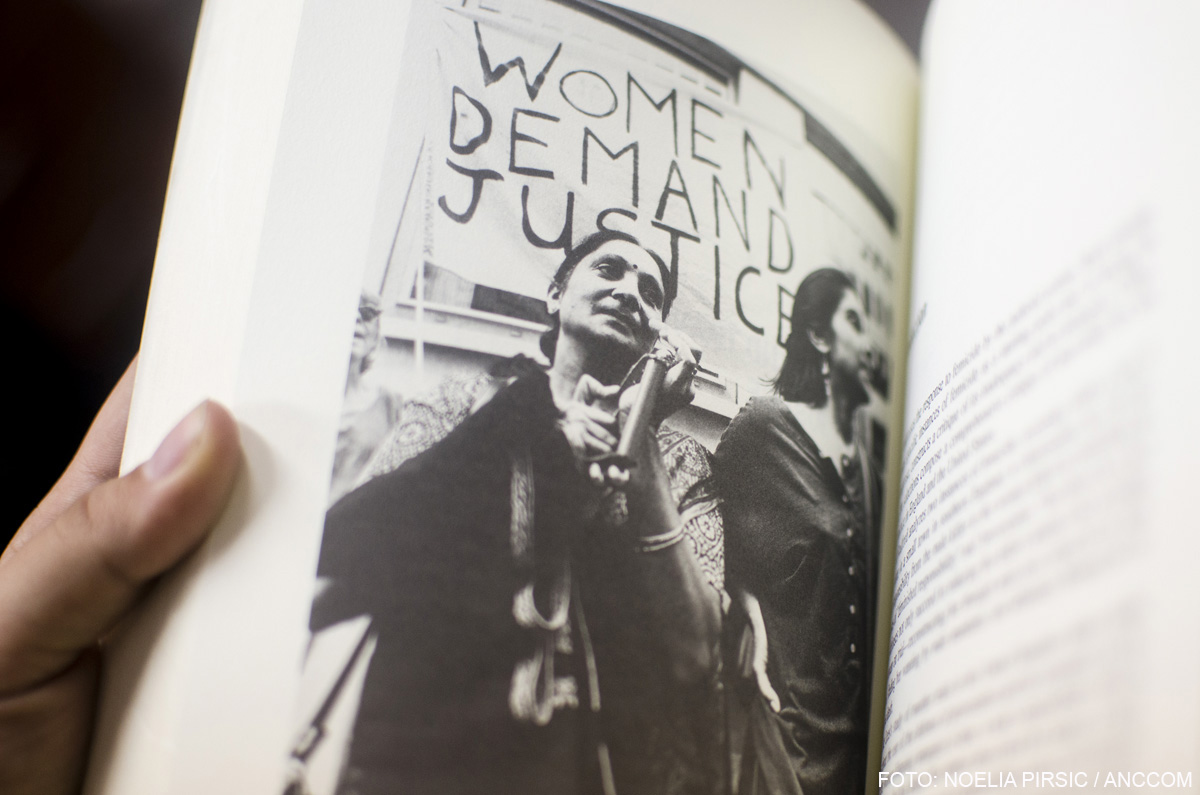

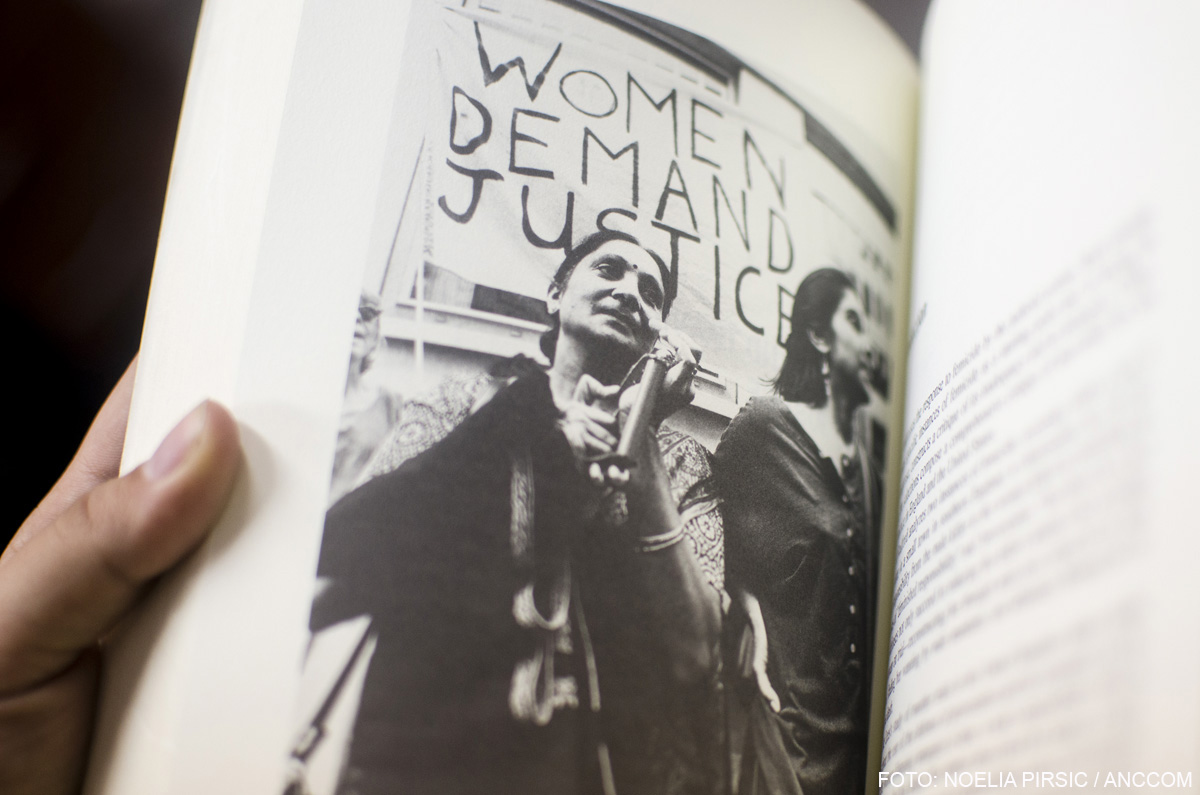

Los reclamos entre la multitud , en el 31 Encuentro de Mujeres en Rosario.

En esta edición se definieron 69 temáticas: Movimientos de Mujeres y Activismos; Violencia, Abuso y Acoso Sexual; Feminización de la Pobreza, Mujeres y Trabajo Productivo, entre otras. Cada taller aborda exclusivamente una temática, pero no hay un taller por tema sino varios. El aumento constante de participantes a lo largo de los años hizo que cada tema se replique y divida hasta en una veintena de espacios, superando los cien talleres.

En el patio de la Escuela Normal Superior Nº 2 hay un banco de madera en el que reposan Laudonia y Claudia. Madre e hija se reponen luego de un largo viaje desde San Salvador de Jujuy. La primera es jubilada y asiste a los Encuentros desde 1986: “Al principio no había más de cien mujeres, ahora somos miles. Siempre viajé a todos lados y a Rosario es la tercera vez que vengo”, dice antes de enumerar las ciudades que visitó. La hija es portera en una escuela pública. Dice que nunca pudo viajar porque siempre tuvo que trabajar y cuidar sus hijos: “Conocía sólo lo que ella me contaba, y ahora la acompaño porque ya no puede venir sola. Para mí es una sorpresa enorme”. Las dos quieren entrar a alguno de los talleres sobre trabajo. Apuestan a dar testimonio. “En Jujuy, si no tenés contactos o si no estudiaste y llegaste a un título es difícil conseguir trabajo, por eso la mayoría de las mujeres son vendedoras ambulantes”, explican. Claudia asegura que en los últimos meses las condiciones empeoraron. “En la provincia desguazaron todo, el trabajo de las cooperativas, las piletas para los chicos, todo. Y a Milagro Sala la meten presa y después recién quieren averiguar qué hizo”, dice mientras Laudonia mira de reojo un aula buscando lugar, pero los carteles de “completo” la disuaden.

En esta edición se definieron 69 temáticas: Movimientos de Mujeres y Activismos; Violencia, Abuso y Acoso Sexual; Feminización de la Pobreza, Mujeres y Trabajo Productivo, entre otras.

Cada taller limita el número de participantes a la capacidad del aula o espacio donde funciona, para garantizar de ese modo que todas puedan hablar y escucharse. La dinámica es simple: nadie discursea desde un atril, mesa de especialistas, escenario o elevación similar. Por el contrario, todas cuentan sus experiencias sin que alguna domine la toma de la palabra. Las presentes definen quiénes son las coordinadoras y secretarias, dos papeles que no pueden excederse en sus funciones; la coordinadora debe ordenar el debate y garantizar que todas puedan hablar, y las secretarias tienen que tomar nota de los debates. Luego de dos días de discusión, se elaboran conclusiones por taller, que luego son leídas en el acto de cierre y publicadas una vez finalizado el Encuentro.

Entre los árboles de Plaza San Martín, frente a una sede del gobierno provincial, cuelgan siluetas humanas de color rojo. Los carteles dicen: “Lucrecia Lescano, 30 años. La tierra que él le echó no cubrió sus golpes ni puñaladas. El Chocón, Neuquén”, “los pedazos encontrados de su cuerpo denuncian los golpes que sufren las que siguen vivas. Elizabeth, 2008”, “apenas 14 años baleada por su padrastro. Yasmín no sobrevivió. 2016 Comodoro Rivadavia”. En esa misma vereda, Sara acaba de desplegar una manta con sandalias. Lleva trenzas y pollera bastante por debajo de las rodillas. Como en cada caso, la experiencia personal brota recién después de un rato. “Yo ayudé a una amiga a buscar a su hija, Analía Suarez, que fue víctima de una red de trata. Es terrible porque estamos en una zona de frontera, donde hay muchos casos pero quizás de diez sólo uno se difunde”. Enseguida mana su admiración por Susana Trimarco. “A pesar de que la quisieron ensuciar, ella llamó a los medios nacionales para mostrarles todos los papeles, y demostrarles que mentían”, subraya. Su puesto es parte de los artesanos y puesteros que viajan desde Jujuy a los Encuentros. “Hace más de diez años que vengo, pero en los últimos tres no puedo ir a los talleres por cuestiones económicas, tengo que mantener a mi hijo que fue a estudiar a Córdoba, pero hay otros puestos que reparten la tareas, los hombres venden y las mujeres van a los talleres”, explica.

El Encuentro también organizó más de ochenta actividades culturales, desde obras de teatros, presentaciones de libros, bandas, charlas, peñas, proyecciones, muestras, intervenciones y debates por fuera de los talleres.

Además de las trece sedes donde funcionan los talleres, las plazas y veredas de Rosario son lugares de intercambio de mates y anécdotas. Las plazas están llenas de feriantes como Sara. Ofrecen productos norteños -en cierto modo ajenos al tema que convoca- mientras que otras mantas exhiben libros, afiches, remeras, parches, y más, todo relativo a mujeres y feminismo. Los alojamientos de Rosario están colmados, también las escuelas y universidades hospedan a quienes bajaron de los micros. Los cajeros de la ciudad están vacíos, y cada tanto se escucha entre algún grupo “pagá vos con débito y nosotras te damos efectivo”. En cada bar, heladería o restaurant el procedimiento es el mismo, se compra algo -o no-, se pregunta por el baño, y de paso alguna aprovecha a cargar su celular. Mueven las sillas, juntan mesas, y los locales cambian su fisonomía. Otros grupos más numerosos no compran, llevan sus viandas.

Gabriela vino a su primer Encuentro desde la ciudad de Goya, Corrientes. Es militante de derechos humanos, hija de un ex integrante del PRT, y participa junto a sus amigas que ya habían asistido en otras oportunidades. “Yo vengo de familia del agro y por eso fui al taller de Mujeres en el Ámbito Rural, donde teníamos que hablar del rol de la mujer en ese contexto. Pero a veces se la deja de lado porque hay otras necesidades en el campo, como por ejemplo el tema de la tierra para los pequeños productores. Por eso pedimos un banco de tierras y semillas”, señala. Y explica: “En varias provincias como la mía hay muchos terrenos fiscales, de los que se han apoderado grandes terratenientes -como pasó en el Iberá- o siguen siendo del Estado. Con eso se puede armar un banco de tierras que sean accesibles para el pequeño productor y para la agricultura familiar. Sabemos que una reforma agraria es más difícil, pero estaría bueno pensarlo”.

Gabriela dice que en el taller contó el caso de su amiga que al separarse se hizo cargo de un campo que estaba deteriorado: “Terminamos haciendo los potreros, el alambrado, todo, y sacamos el campo adelante. Algunos hombres se reían porque lo que ellos hacían en unas semanas, a nosotras nos llevó dos meses, pero lo importante es que se pudo”. Y continúa: “En el campo pasas de adolescente a madre, por una cuestión de economía, la mujer muchas veces no decide porque las cuentas las maneja el hombre, pero más allá de todas las experiencias siempre terminamos en el problema de la tierra”.

Más de setenta mil mujeres dijeron presente en las calles de Rosario.

Cerca del mediodía, dos chicas están sentadas en el patio del Normal Nº2 que data de 1910. Miran a un par de niñas y niños que corren de un lado a otro. “Somos de Glew, provincia de Buenos Aires”, comentan a dúo. Las dos son madres, una tiene 20 años y viajó con sus dos hermanas mayores y con su nene que no llega a jardín. “Si no lo podía traer, no venía”, dice. La otra tiene 25 y dejó a sus tres hijos con el padre y la abuela para poder viajar. Es su primer Encuentro y se percibe en sus miradas de extrañeza. Trabajan en cooperativas de la zona sur: “Por eso estuvimos en un taller sobre trabajo pero no entendemos todo lo que dicen y nos da vergüenza hablar, porque no sabemos qué decir”. Explican que no están acostumbradas a ver mujeres con pelos sin depilar, manifiestan estar en contra del aborto, y se preguntan cómo las chicas lesbianas se enfrentan a sus padres. Explican que si bien no es frecuente, las mujeres ahora participan de las cooperativas de construcción: “Nosotras hicimos en nueve días unas veredas que se esperaba que nos llevaran un mes”. También colaboran sirviendo la copa de leche para chicos del barrio. “No es pago, pero te sentís re bien cuando vienen los nenes de la escuela y van corriendo a agarrar la factura”, puntualizan.

Valentina Pereyra nació con otro nombre en Santiago del Estero, pero a los 17 años decidió irse a Buenos Aires para ser quién quería ser. Integra la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) y se define trans. “Planteamos en los talleres de Personas Transgénero, Transexuales y Travestis que si las feministas nos hubiesen apoyado con la ley de cupo trans desde el inicio, eso se podría haber sancionado antes”, sostiene. A su vez, dice que en el taller mencionó como necesidades fundamentales “el acceso a la salud pública, al trabajo y a la vivienda”. Y amplía: “Las oportunidades para nosotras son diferentes porque partimos de una desigualdad. También apoyamos un proyecto de ley de reparación histórica para quienes tienen más de cuarenta años, que como decimos nosotras, son sobrevivientes, porque nuestra expectativa de vida no supera esa edad”. Valentina era trabajadora sexual hasta que logró ingresar a trabajar a la Municipalidad de La Plata. Sin embargo, en enero fue despedida junto a otros trabajadores. Logró ser reincorporada por intermediación del Poder Judicial.

En el Taller sobre Trata todas cuentan sus experiencias sin que alguna domine la toma de la palabra.

El Encuentro también organizó más de ochenta actividades culturales, desde obras de teatros, presentaciones de libros, bandas, charlas, peñas, proyecciones, muestras, intervenciones y debates por fuera de los talleres. En paralelo a los espacios oficiales, las plazas son puntos de pausas para tomar mate o ponerse al sol.

Berenice llegó desde La Plata para ser parte de los talleres y para vender la copa menstrual, elemento siempre presente en los Encuentros. “A los tres meses que empecé a usarla me pareció que lo tenía que difundir y por eso estoy acá, no por rédito económico”, dice.

Casi como una parodia del destino, en la mayoría de las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario (UNR) se ve un cartel que indica “Estrategias para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, junto a otro que también se replica: “Completo”. María sale refunfuñando de un aula, con sombrero negro y bastón. Se define como ex montonera y asegura que perdió a su marido y a su único hijo biológico por la dictadura. “Hay que juntar firmas para exigir que se legalice el aborto. Recién propuse que juntemos firmas y yo misma me ofrecí a llevárselas a (Mauricio) Macri pero no aprendemos más”, dice. Minutos después reconoce que no confía para nada en que el Presidente vaya a dejar que se apruebe. En el patio de la Facultad un grupo de mujeres toma mate dulce. Petronila es la única que se anima a hablar: “Este año no estamos participando de los talleres porque estamos encargadas de atenderlas a ustedes”. Cuenta que están organizadas en Mujeres de ATE y que son las garantes de la limpieza y orden de los baños, permanentemente atestados. “Es cierto que los Encuentros te cambian, que una no es la misma después”, repite. Mientras tanto, las demás acotan, hablan de la importancia del trabajo para valerse por sí mismas y la necesidad de transmitir la experiencia en los talleres: “Yo les digo a mis hijos, y también a las chicas de acá, que no se dejen controlar, que no dejen que les pregunten todo el tiempo a dónde van, o les revisen el celular”, afirma. Rato después deja asomar su experiencia personal: “Yo fui víctima de violencia, porque el padre de mis hijos me pegaba, pero gracias a mi familia y compañeras pude salir, pero no todas tenemos la misma suerte. Yo me vi durmiendo con mis hijos en una plaza. Pero me cansé, agarré un velador de bronce, lo golpee en la boca y le bajé los dientes. Hoy mis hijos me reconocen que yo fui madre y padre. Pero superada esa relación, tuve otra pareja que terminé tirándole toda la ropa a la calle porque volví a sufrir violencia, ya no física sino psicológica”, confiesa.

“Algo cambia en cada mujer que participa”. La frase se repite todos los años en cada Encuentro Nacional de Mujeres.

Actualizado 12/10/2016

Jun 8, 2016 | Entrevistas

Selva Almada es entrerriana, nacida y criada en el pueblo de Villa Elisa. A los diecisiete años viajó a Paraná y se recibió como profesora de literatura. Diez años después, se mudó a Buenos Aires, ciudad en la que -dice- le encanta vivir. Escribió Una chica de provincia, El viento que arrasa y Ladrilleros. “No sabía que a una mujer podían matarla por el solo hecho de ser mujer –escribe–pero había escuchado historias que, con el tiempo, fui hilvanando. Anécdotas que no habían terminado con la muerte de la mujer, pero que sí habían hecho de ella objeto de la misoginia, del abuso, del desprecio”.

El libro de crónicas Chicas muertas –publicado en 2014– está centrado en tres casos de femicidio de los años 80 ocurridos en el interior del país cuando esa palabra todavía se desconocía. “Mi intención cuando escribí el libro fue recuperar la memoria de esas tres mujeres”, cuenta Almada en su casa ubicada en el barrio de Flores. Detrás de ella, hay un cuadro en blanco y negro, en el que se distingue un ilustrador –que en realidad puede ser un hombre o una mujer– dibujando sobre su hoja, en la penumbra de la noche y en completa soledad.

Chicas muertas es tu primer libro de no ficción. ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo?

El caso de Andrea Danne fue el disparador. Ella era una chica que vivía en San José, a veinte kilómetros de mi pueblo, y que a los diecinueve años fue asesinada mientras dormía en su cama. La noticia me impactó muchísimo, yo tenía trece años y era el primer caso de femicidio con el que tomaba contacto. Pensando en perspectiva, lo que más me impactaba –sin saber que me impactaba, ni por qué– no era tanto que tuviese casi mi misma edad, sino que la habían matado dentro de su casa. Eso lo pensé muchos años después, cuando escribí el libro. Que la mataran dentro de su propia casa contradecía lo que siempre nos habían enseñado desde chicas sobre el peligro, que estaba afuera, y por eso no había que hablar con extraños, ni andar por lugares desconocidos. Le daba otra dimensión al tema, había una cosa simbólica muy fuerte que tenía que ver con lo que es la violencia de género: el que te mata es alguien en quien vos confiás o confiaste alguna vez, no es un asesino serial como las series de televisión. Siempre tenía ese caso en la memoria; y cuando empecé a escribir ficción, en un cuento que se llama «La chica muerta» –publicado en Una chica de provincia en 2007– reconstruí lo que yo me acordaba que había pasado. Al escribir sobre esa historia me dieron ganas de saber más sobre el caso, porque además ya en esa época prestaba más atención a este tipo de casos de mujeres asesinadas y cada vez me sentía más interpelada. En ese momento también leía mucha crónica. Y creo que se juntaron esas cosas.

¿Y cómo llegaste a los otros dos casos?

Con el de María Luisa Quevedo me topé medio de casualidad a través de una noticia en un diario del Chaco, en la que se recordaban los 25 años de su asesinato. Ella tenía quince años cuando su cuerpo apareció ahorcado en una represa. Ahí fue cuando pensé en un libro de crónicas, no de casos recientes, sino que tuviesen más de veinte años. El caso de Sarita Mundín fui a buscarlo, me parecía que el libro iba a tomar más cuerpo con tres historias. Ese caso, en sí mismo, reviste otra complejidad. Ella estuvo desaparecida casi un año, encontraron su cuerpo en el lecho de un río y en ese momento se le dio su identidad. Diez años después, la madre, que nunca se convenció de que esa fuera su hija, pidió un estudio de ADN; se lo hicieron y dio negativo, lo repitieron, y volvió a dar negativo. Esa es la cuarta chica del libro que en realidad no sabemos quién es, y tampoco hay certezas de que Sara Mundín esté muerta. Son tres casos de los años 80, que quedaron impunes, y en los cuales las víctimas son adolescentes jóvenes. Los tres son también anteriores al caso de María Soledad Morales, que es el primer caso de asesinato de una chica en un pueblo de provincia que toma estado público nacional y que marcó un paradigma en el tratamiento de estos casos.

***

Con la beca que le dio el Fondo Nacional de las Artes, Almada viajó a las tres provincias donde fueron los crímenes: Chaco, Córdoba y Entre Ríos. Entrevistó a familiares y amigos de las víctimas, revisó diarios de la época para saber cómo se había construido la noticia en aquel momento y qué seguimiento había tenido, y leyó los expedientes donde también pudo rescatar los testimonios de quienes ya estaban fallecidos –como el médico que vio el cuerpo de Andrea Danne inmediatamente después del crimen, y sus padres–. “Al haber pasado tantos años, lo que recordaban muchas veces se contradecía con lo que ellos habían declarado en aquel momento. Eso me pareció interesante: cómo el familiar reconstruye su propio recuerdo”, cuenta Almada.

Al momento de empezar a escribir las historias, Almada buscó en su biblioteca la crónica A sangre fría de Truman Capote. Releyó el comienzo: aquella narración bucólica le disparó el principio y el final de su libro.

¿Por qué elegiste la geografía provinciana para hablar sobre la violencia de género?

Está en sintonía con la geografía que trabajo en las ficciones. Eso no quiere decir que esto sólo pase en el interior; la violencia de género atraviesa los lugares, las geografías y las clases sociales. A partir de historias de mujeres del interior, hay una representación de lo que nos pasa a la mujeres en Argentina.

¿Hay particularidades?

Hay ciertos lugares del interior donde la sociedad patriarcal está mucho más habilitada. En la ciudad, quizás hay más herramientas. La mujer de un pueblo del interior, por falta de educación o incluso por vergüenza, tal vez no dice nada si su marido le pega. Las mujeres están mucho más desprotegidas y a veces no tienen a quién acudir, porque siendo un lugar donde todos nos conocemos, muchas veces la mujer va a denunciar y el policía es amigo de su marido.

¿Con qué desafíos te encontraste como escritora a la hora de escribir sobre algo real?

Lo que más difícil me resultaba era tener un tono periodístico; como había hecho una investigación, sentía que tenía que ponerme en ese lugar de cronista-periodista. Los primeros intentos de escritura fueron por ese lado, pero me sonaba una voz muy impostada. Hablé con mi editora, Ana Laura Pérez -que viene del periodismo y dirige la colección de no ficción de Random- y me dijo que no tenía porqué hacerme la periodista: yo era una escritora de ficción que iba a escribir un libro de no ficción. Y ahí me di cuenta de que las herramientas estilísticas que uso para escribir una novela, podían ser las mismas pero con la diferencia de que estaba hablando sobre historias que sucedieron en la realidad.

***

Uno de los recursos que Almada utiliza en su libro es el no uso de comillas, ni mayor margen de espacio, para las citas. Todas las voces tienen entonces la misma jerarquía: la cronista, los testimonios, los informes de autopsia y los expedientes, incluso una tarotista que Almada consultó cuando ya se había terminado su beca y que aparece en el libro casi como un personaje literario.

Construís una narración intimista, cruzando las historias de esas chicas con tus propias vivencias como mujer. ¿Cómo te atraviesan en lo personal?

Cuando empecé a escribir la primera versión del libro, comenzaron a colarse esos aspectos más autobiográficos. Se me venían anécdotas o pensamientos sobre cómo me hubiese sentido yo en esa situación o qué hubiese hecho. Pero me daba la sensación de que eso no tenía que estar en la narración, porque se relacionaba con mi vivencia personal. Sin embargo, mi editora, a quien le iba compartiendo lo que escribía- me dijo que lo dejara porque le daba otra perspectiva. Y después me di cuenta que el relato funcionaba así. A mí nunca me pasó que un novio me pegara, nunca sufrí una violación, ni estuve en verdadero peligro de muerte por una situación como ésas. No a todas las mujeres nos ha pasado algo tan extremo. Pero sí todas, alguna vez, vivimos una experiencia que tiene que ver con la violencia machista; experiencias que son más imperceptibles porque están más naturalizadas, pero que son las que van tejiendo una trama que después permite un femicidio.

Si el femicidio es la forma más explícita y extrema de la violencia de género, ¿cuáles son esas otras formas más discretas y solapadas?

Las que se dan en el nivel del lenguaje: el ninguneo sutil de algunos hombres hacia las mujeres o hacia la manera de pensar que tienen esas mujeres. El apriete psicológico, la manipulación y la posesión, disfrazados siempre de amor y por eso difíciles de detectar. Los estereotipos femeninos que se reproducen constantemente en la televisión y desde la publicidad son también espantosos: la mujer envidiosa, la competitiva, la consumista que se gasta toda la plata del pobre marido en ropa, hasta el detergente todavía lo promociona una mujer.

Incluso, volviendo al lenguaje, todos tenemos incorporado decir “hijo de puta” o “la puta que te parió”…

Bueno, esas son las expresiones de las que no se salva nadie; decimos muchas cosas sin pensar. La violencia de género es un problema tan cultural, que desmontarlo va a llevar muchísimo tiempo; tiene que haber un cambio radical de las cabezas.

¿Qué pensás sobre el tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre este tema? ¿Cambió la construcción de este tipo de noticias de los años 80 a hoy?

Lamentablemente, no mucho. El caso de María Luisa Quevedo, en el que se construyó toda una telenovela que la gente seguía a diario, no difiere mucho de lo que hoy se hace. Se sigue tratando el tema con mucha falta de respeto; excepto en Página 12, que me parece un referente en ese sentido porque siempre trató estos casos de manera impecable, con mucha seriedad y con periodistas especializadas. Hace cinco años, el término “femicidio” sólo lo usaba Página 12; después, abrías cualquier otro diario y hablaban de “crimen pasional”, aun en casos muy conocidos, como el de Rosana Galeano, cuyo ex marido la había mandado a matar. Y cuando el caso llega a la televisión, empieza a darse una banalización. Sobre Melina Romero, hablaban de sus piercings o de que había dejado la escuela; sobre Daiana García, que había ido en short a buscar trabajo; sobre Micaela Ortega, la nena de doce años que mataron hace poco, que tenía cinco perfiles falsos de Facebook. Enseguida se estigmatiza a la víctima poniendo en tela de juicio su vida privada, e instalando finalmente en la cabeza de la gente la idea de que «también ella algo de culpa tuvo». Y los medios, justamente, deberían contribuir a instalar lo contrario.

Una contradicción entre el repudio a los femicidios y la construcción de estereotipos que terminan legitimando esos mismos femicidios…

Hay contradicciones constantemente. Es como un absurdo: el mismo medio que en su noticiero cubre el Ni una menos, tiene en su programación a Tinelli. Lo de Barbi Velez y Federico Bal, lo banalizaron totalmente. Rial, que es un gran maltratador de mujeres por lo menos en lo verbal y psicológico, aparece hablando con una supuesta propiedad sobre la violencia de género. Entonces en los medios se mezcla todo. A mí lo que me da un poco de temor es la corrección política. Se vuelve correctamente político hablar de un tema sobre el cual, sin embargo, no se profundiza. La corrección política mata la verdadera reflexión. Hoy nadie va a decir que está bien que le peguen a una mujer, porque no es políticamente correcto. Pero hay que profundizar el debate y revisar las acciones de cada uno sobre este tema; no alcanza con sacarte la foto con el cartel de Ni una menos.

¿Qué deberíamos cambiar, por lo menos en lo cotidiano, para desarticular la violencia machista?

Tiene que haber una reflexión constante sobre el tema. Podemos exigirle al Estado políticas públicas, pero también cada uno tiene que ver desde su lugar qué hacer para ayudar a desmontar este asunto o qué está haciendo para fomentarlo. Pensar los usos que hacemos del lenguaje y nuestras propias conductas; y no permitirlas en otros, ni en otras, porque también a veces somos las mujeres las que reproducimos esa violencia.

¿Se avanzó en algún aspecto desde la época en la que sucedieron los crímenes de tu investigación hasta hoy?

Hubo un avance. Ahora existe una ley que castiga con más dureza al femicida; los asesinatos se nombran como femicidios, y no crímenes pasionales como se decía hasta hace muy pocos años; hay visibilización a través de las marchas de Ni una menos, en las que participa tanta gente. Son un paso, pero el problema es cultural. Hay que difundir un discurso antimachista en todo lo que podamos. Y la educación, en este sentido, tiene un rol muy importante. Hay escuelas en las cuales desde la propia Dirección se establece, dentro de lo que no se debe hacer y en la misma línea de otras prohibiciones -como no usar celular o no masticar chicle-, que “las chicas no usen calza” porque “distraen a los varones”. Así como ponen a la mujer en el lugar de provocadora por llevar determinada ropa, también ponen al varón en un lugar espantoso que es el de potencial violador.

Y los géneros están estereotipados desde que nacemos: a las nenas nos visten de rosa y a los nenes de azul…

Sí; me acuerdo que hace unos años, cuando mi sobrino estaba en el jardín de infantes, fui a una clase abierta en la que la maestra nos mostraba la ciudad que habían construido. Era como un barrio, donde los nenes habían aprendido las señales de tránsito para manejar el auto, y las nenas, habían hecho las compras y paseado a los bebés.

¿Por qué elegiste el título Chicas muertas?

Surgió primero del cuento que había escrito, “La chica muerta”. Cuando empecé a escribir los borradores, los archivaba como “Chicas muertas”. Y en los expedientes que leí sobre los casos, se nombraba en algunos momentos a la víctima como «la chica muerta». Entonces me empezó a gustar cada vez más. En un momento también pensé como título «La cosecha de mujeres», que es una canción de cumbia colombiana:

Se acaba la papa, se acaba el maíz/ se acaban los mangos, se acaban los tomates/ se acaban las ciruelas, se acaban melones/ se acaba la sandía y se acaba el aguacate/ Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba.

Es una canción linda y alegre, pero si la pensás con otra lectura es tremenda, habla de las mujeres como frutas que se cosechan de los árboles. Pero era un título ambiguo; y prefería “Chicas muertas”, aunque me parecía bastante fuerte y no sabía si a la editorial le iba a convencer o no. Le comenté a mi editora las dos opciones que había pensado y a ella también le gustó más “Chicas muertas”. Era un título duro y violento, pero era de lo que íbamos a hablar.

***

Almada sigue conversando mientras acaricia a su gata Corazón. El mate quedó quieto. De fondo, sigue estando el cuadro del ilustrador: tiene líneas blancas, onduladas, que contrastan con un relleno negro. Esa es la imagen que se percibe a una cierta distancia; porque si uno acerca la mirada y la detiene en las figuras que forman las líneas, va a descubrir que al cuadro lo habitan también otros personajes, y que para Almada, “están como al acecho”. El ilustrador, o mejor la ilustradora, no está sola.

***

Actualmente, Selva Almada está escribiendo un libro de crónicas sobre el rodaje de Zama –una película de Lucrecia Martel-, y una novela, que espera terminar en diciembre.

Actualizada 08/06/2016

Feb 1, 2016 | Entrevistas

“Una relación tormentosa lindante con lo enfermizo”, “nada sucedió esa noche diferente a lo que venía sucediendo hace treinta y ocho años”, “una relación patológica”, “se sintió desbordado”, estos son algunos de los argumentos que miembros del Poder Judicial han utilizado para disminuir las penas en las condenas de varones acusados de femicidio. Sin embargo, cuando las imputadas son las mujeres, no sucede lo mismo. Ellas no son escuchadas, su discurso se vuelve objeto de duda y se ignora la violencia previa que han sufrido. Estas reacciones son ejemplo del sesgo sexista en el accionar del Poder Judicial, que se da tanto en la elección de las figuras jurídicas como en los juicios y en las condenas. A estas conclusiones ha llegado la investigación “Homicidios conyugales y de otras parejas. La decisión judicial y el sexismo”, realizada por la abogada Marcela Rodríguez y la socióloga Silvia Chejter, quienes analizaron 144 sentencias de homicidios (consumados y en grado de tentativa) entre cónyuges y otras parejas durante el período 1992-2010. ANCCOM dialogó con Rodríguez, Master of Law por la Universidad de Yale y responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación.

¿Qué fue lo que las motivó a realizar la investigación?

Nos interesaba explorar cuál era la respuesta judicial ante los casos de femicidios y de homicidios de varones por mujeres. Partimos de una premisa: la justicia quiere mostrarse con “los ojos tapados”, como una observadora imparcial, neutral y objetiva. Sin embargo, los y las operadoras del derecho están atravesados por una cantidad de factores, entre ellos, el sexo, el género, la clase, etcétera. No es una cuestión biológica. Es decir, hay mujeres que tienen un discurso y un punto de vista que no necesariamente difiere del punto de vista de los varones como clase dominante. El sistema social está estructurado en históricas jerarquías y relaciones de dominación y subordinación entre los géneros. Esto es legitimado por el Poder Judicial, que a su vez lo refuerza. Quienes están en la Justicia (como en otras esferas de poder) tienen su mirada construida desde un punto de vista masculino, pero ello está ocluido bajo un velo de neutralidad. Cuando el paradigma de lo humano es un determinado grupo de varones, heterosexuales, sin discapacidades, blancos, de religiones dominantes, ello se esconde en la neutralidad y objetividad del derecho; este ángulo de visión por ser dominante no se identifica como un punto de vista sesgado. Y esto claramente se expone en las sentencias, las prácticas y los discursos judiciales. Buscamos indagar sobre estas cuestiones. No se trató de un análisis cuantitativo. Lo que nos interesaba era distinguir el impacto diferencial de la respuesta judicial en relación con varones y mujeres. Vos podés tener una norma, en apariencia neutral, pero que tiene un resultado diferencial y su aplicación perjudica a las mujeres en relación con los varones. El feminismo ha detectado que mujeres y varones son percibidos como entidades del ser, ontológicas y no como construcciones epistemológicas. Esto también estaba en juego. Además, en algunos casos había discriminación no solo por género sino también por clase social y etnia porque las categorías se cruzan. Había que leer mucho entre líneas, la discriminación no siempre aparece manifiestamente en una pena, o en el resultado favorable o desfavorable de una sentencia.

¿Cuál fue la metodología?

Nos concentramos en el discurso y en las resoluciones que toman los jueces para llegar a las condenas, las absoluciones, los tipos jurídicos elegidos, las penas aplicadas. Pero fundamentalmente en los argumentos que desarrollan los jueces. Hicimos esta investigación antes de la reforma del artículo 80 del Código Penal. Por lo tanto, lo que teníamos originalmente como objeto era la identificación y recolección de homicidios agravados por el vínculo conyugal para su posterior análisis. La forma de recolección de las sentencias no fue seleccionar determinados casos especiales, en el sentido de buscar casos paradigmáticos de discriminación porque eso te da una muestra sesgada desde el punto de partida. Recolectamos todas las sentencias de homicidios de varones a mujeres y de mujeres a varones porque esa es la manera de detectar los sesgos discriminatorios del sistema. Fuimos viendo que muchos casos que surgían en nuestro relevamiento tenían que ver con otro tipo de parejas, las que no estaban casadas y que era un número mayor que las que tenían vínculo conyugal y decidimos que no podíamos excluir esas sentencias de la investigación. En la medida que seguíamos haciendo este relevamiento, detectábamos que había otras situaciones en las que no había homicidio consumado pero había tentativas de homicidio, que también eran relevantes para la investigación. En estos casos también se observaba discriminación, por ejemplo, esto se evidenciaba al conducir el caso al tipo de lesiones en vez de mantenerlo como tentativa de homicidio.

¿Era una manera de minimizar la violencia?

Exacto. La violencia era minimizada, invisibilizada, pocas veces se le otorgó su real dimensión y relevancia en los casos en estudio. Esto es una cuestión que surge de aplicar una metodología feminista, que consiste en mirar la realidad de la vida de las mujeres (o en este caso las muertes), cuáles son las experiencias, las respuestas del sistema y a partir de allí hacer teoría. No se puede hacer teoría de la nada y tratar a la fuerza de insertarla en la realidad. Una tiene incorporada esta metodología y de la misma manera que una debe decir desde dónde está parada, la metodología también tiene que ser expuesta.

El Poder Judicial tiene una concepción totalmente diferente del lenguaje de la que tiene el feminismo, para el cual el lenguaje es vehículo de estereotipos de género y de percepciones diferenciadas de los géneros.

Para el derecho, el lenguaje es una forma de poder, tiene sus jergas propias y los operadores no abren este discurso. Pasa lo mismo, muchas veces, con el discurso médico. Mantener la distancia, el poder. El derecho es muy cerrado en este sentido, sólo abogados y abogadas tenemos la facultad de cubrir determinados roles, nadie más. Las facultades de Derecho no ayudan a abrir el lenguaje, a exponer sus sesgos discriminatorios. Este es un lenguaje que resulta ajeno para quienes son víctimas de un delito o de un crimen de género. Los jueces dicen que analizan hechos, como si los hechos les vinieran dados objetivamente por la realidad, cuando lo que sucede es que los jueces construyen los hechos, los fijan, los eligen, determinan cuáles van a ser relevantes y cuáles no. Y cuando constituyen determinados hechos como relevantes, esto define la resolución del caso.

Y en esa construcción pueden dejar de lado hechos importantes…

Si, por ejemplo, cuando hay violencia previa contra las mujeres y la desconocen o tergiversan, esto distorsiona absolutamente el resultado. La tentativa de homicidio puede ser conducida a lesiones. Si hay un caso donde una mujer mata al marido en una situación de legítima defensa, el historial de violencia previa debería ser expuesto y tenido en consideración a los fines de cómo van siguiendo los distintos pasos de la investigación y de la propia resolución del caso. Si desde el comienzo se desconoce, o se excluye un historial de violencia, ya no se investiga. Negar determinadas situaciones de violencia o del contexto puede cambiar el resultado del caso. Del mismo modo, cuando el historial de violencia previa desencadena el femicidio, con una larga culminación de hechos violentos que los jueces ignoraron y así aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación. Una aclaración relevante: el artículo 80 del Código Penal tenía el inciso 1 de agravados por el vínculo. El último párrafo del artículo dice que en aquellas circunstancias extraordinarias de atenuación el juez puede aplicar la sentencia de ocho a veinticinco años de homicidio simple. Esto ha sido argumentado y aplicado de un modo absolutamente desigual en relación a mujeres y a varones. La otra cuestión es cómo los jueces eligen y cómo valoran las pruebas. Quizás el ejemplo más obvio son los testimonios de las mujeres; sean víctimas o imputadas, lo habitual es falta de credibilidad por parte de los jueces. Existía la categoría de “mujer mendaz”, ahora la versión más moderna es averiguar si es “fabuladora”. Sin embargo, respecto de ningún varón que va a denunciar el robo del estéreo del auto se va a pensar que está fabulando o que pretende engañar al seguro.

¿Es un concepto que está solo asociado a las mujeres?

Sí, y sobre todo en delitos de género, como violaciones o violencia en el ámbito familiar. No solo los testimonios de las mujeres son desvalorizados sino que cuando otra persona da testimonio a favor de lo que sostiene esa mujer cae en los mismos mecanismos, se cree que es una mentirosa. Ahora, cuando el testimonio es de una persona que atestigua a favor de un varón, le creen. Hay un caso que es increíble. Dos hijas de una mujer escucharon lo que sucedía en la pieza de al lado, los gritos y alaridos de la madre cuando la estaban asesinando. Los testimonios son justamente lo que se puede percibir con los sentidos. Sin embargo, en el juicio dijeron que eran testimonios de oídas. O no dan valor a testimonios de familiares de las mujeres. Pero a los familiares de los varones siempre les creen. Una de las cuestiones en las que nosotras nos centramos es en el tipo de argumentaciones y muchas veces esas argumentaciones toman como probanzas aquello que dictaminan los peritos. Aún en casos en que obviamente esas pericias presentan problemas graves, las toman igual en consideración para justificar el resultado al que quieren arribar. El otro punto significativo es la selección de la norma que van aplicar los jueces; por ejemplo, si es tentativa de homicidio o lesiones, si deciden que es un homicidio atenuado o agravado. Esta selección puede dar lugar a una gran arbitrariedad, lo que hemos identificado en un número significativo de sentencias. Así, se consideraba que no se aplicaba la norma que agrava el homicidio cuando hay un vínculo conyugal porque la pareja estaba separada de hecho, aunque en la práctica el marido casi viviera en la casa. La última de las etapas es la interpretación que hacen los jueces de las normas. Y ahí se desarrollan estereotipos y respuestas discriminatorias. Se muestra el paradigma de cómo se construye el derecho desde un punto de vista del poder dominante en una sociedad de supremacía masculina, oculto en los velos de la neutralidad y objetividad. El problema es que este punto de vista, por ser dominante, es muy difícil que sea confrontado por otro punto de vista porque al ser dominante se vuelve ontológico.

¿Cuáles fueron los principales sesgos sexistas que encontraron?

Entre las cuestiones que se reiteraban en casi todas las sentencias -ya fuera homicidios de varones a mujeres o de mujeres a varones-, se destaca la existencia de un historial de violencia previa. En algunos con condena previa, en otros con medidas de prevención y en otros donde no había ninguna respuesta ni constancia judicial pero era traído en el juicio por la declaración de los testigos. Ahora bien, los tribunales, en general, ignoraban la violencia, la minimizaban, la invisibilizaban o la tergiversaban. Incluso la han utilizado para atenuar la pena aplicable al homicida. Por ejemplo, le aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación porque era violento. Esto trajo como consecuencia que los casos agravados por el vínculo pasaran a tener la pena del homicidio simple. Había muchas situaciones en que se desplazaba la culpa a la víctima. Por ejemplo, un varón que tenía una amante, ella le dijo que iba a hacer pública la relación y él la mató. Y dijeron que ella iba a arruinar una familia cuando el que la arruinó fue el marido al tener una amante. Es una discriminación manifiesta. Otra situación típica es justificar al hombre por la mera creencia de infidelidad o que mató a la mujer porque sentía que se le iba algo propio. En los casos en que las imputadas eran mujeres esto no pasaba. Cuando se trataba de varones, cualquier tipo de situación que los hiciera temer la pérdida del control y el dominio sobre las mujeres era un desencadenante posible para el homicidio. Cuando las mujeres cometían homicidio eran situaciones de autopreservación, de protección. Otro de los puntos salientes que revelan las sentencias es la falta de la obligación de actuar con la debida diligencia del Estado. Uno de los deberes que tiene el Estado es actuar para prevenir, reparar y sancionar las violaciones a derechos humanos y en los casos de violencia contra las mujeres eso está reforzado por la Convención de Belém do Pará y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es un deber estricto, específico, pero no se cumple. En las sentencias ni siquiera se mencionaban estos instrumentos. Esto ha cambiado un poco en los últimos años. A partir de una mayor visibilización de casos, estos instrumentos se mencionan más en las sentencias. Esto es, se aplica en los casos que llegan en instancias más graves, pero todavía la prevención no es una de las prioridades. La efectiva vigencia del cumplimiento de la obligación de debida diligencia es una de las grandes deudas.

¿Cómo repercutió la reforma del artículo 80 del Código Penal?

El inciso 1 del artículo 80 es una de las reformas más importante porque alcanza la mayor cantidad de situaciones de femicidio. Se incorporan vínculos, no sólo de cónyuges sino ex cónyuges, parejas de cualquier índole, con o sin convivencia, novios, amantes, etc. Al comprobar el vínculo ya es aplicable la agravante. Y, además, acotamos la discrecionalidad del último párrafo del artículo, que explícitamente se dispone que no se pueden aplicar las circunstancias extraordinarias de atenuación en aquellos casos en que hubo violencia previa. Y ahí se evita la reconducción a la pena del homicidio simple. Si el hombre fue violento no es una circunstancia extraordinaria sino habitual. Estos suelen ser conocidos como femicidios íntimos. El inciso 11 es lo que se conoce más habitualmente como femicidio, es el homicidio a una mujer perpetrado por un hombre cuando mediare violencia de género. Diana Russell identificó la naturaleza política del femicidio, que es un concepto antropológico, social, político, cultural. Por ello no se puede reducir a un mero tipo penal. Es una dimensión política y social, no son hechos aislados, insulares, cometidos por hombres psicópatas, enfermos, sino que es un continuum de violencia de género y alcanza diversas situaciones que finalmente terminan en el femicidio. En síntesis, es la muerte de una mujer por razón de su género. La Convención de Belén de Pará marca que la violencia de género es producto de la desigualdad histórica y estructural entre varones y mujeres, hay un desbalance de poder. No estamos hablando de un varón más grande, más robusto, que mata a una mujer físicamente más pequeña. Es una cuestión social, un sistema estructural de relaciones de poder. Por eso no se trata de una desigualdad que deba probarse caso por caso. El inciso 12 es el que contempla el homicidio que se comete sobre otras personas con el objeto de hacer daño a la mujer, son femicidios vinculados. En el momento de la sanción de la ley, hubo varios casos de varones que habían matado a los hijos o a los familiares. Existió una discusión respecto de poner la palabra femicidio o no. El potencial político, social, cultural, antropológico que tiene el concepto de femicidio cae en un reduccionismo si hay que traducirlo en un tipo penal. Finalmente, el artículo 80 tiene impacto en los artículos de lesiones, donde también se aplican los agravantes del artículo 80. Esto es sumamente importante a los fines de intentar prevenir la violencia, porque la justicia debe responder más adecuadamente en los historiales de violencia previa, en los episodios previos que suelen constituir lesiones, antes de que llegue a un resultado letal.

¿Qué se debería hacer para que la gente que compone el Poder Judicial tenga una perspectiva de género más amplia?

A mediados y fines de los años 90 yo trabajé con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en capacitaciones a juezas y jueces de nuestro país y diversos países de América Latina y el Caribe. La experiencia me permitió aprender que se requiere no solo de la transferencia de conocimientos sino del cambio de actitudes, de sensibilización, lo cual es más difícil aún. En ese momento algunos jueces no conocían los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora esto cambió, se han difundido, existieron cursos diversos. Pero las cuestiones más complejas que identificamos en la investigación tienen que ver con un problema de prejuicios mucho más acentuado. Esto obliga a abordar el problema desde diversos ángulos, que implique trabajar con equipos interdisciplinarios, y no sólo trabajar con los jueces y juezas sino con quienes son funcionarios y empleados en el Poder Judicial. Algunas de estas medidas se están tomando. Creo que se debe evaluar los resultados de esas medidas y en su caso aplicar las reformas que sean necesarias. La difusión de las sentencias, sus responsables, las argumentaciones, también tiene un rol importante si es tomado seriamente en cuenta y no a los fines de meras medidas reactivas que no abordan los problemas de fondo. Quizás en algunos casos habría que ser más proactivos en relación con sancionar a quienes actúan cometiendo determinado tipo de faltas graves sistemáticamente respecto de los derechos humanos de las mujeres. Los jueces tienen un enorme poder sobre la vida, la libertad, y en este caso los derechos más fundamentales de las mujeres, incluido el de una vida libre de violencia. Este inmenso poder conlleva una inmensa responsabilidad de la que deben ser conscientes. Además, las universidades también deben incorporar entre sus materias una perspectiva de género, y no solo mediante algunos cursos aislados.

¿La investigación va desde 1992 a 2010, la tendencia se mantuvo siempre?

Llegó un punto en el cual la lectura de sentencias era reiterativa, encontrábamos los mismos patrones, las mismas respuestas. Efectivamente, percibíamos que si leíamos diez sentencias más iban a repetirse muchas de las cuestiones que analizábamos, más impacto diferencial, más invisibilización o minimización de historiales de violencia, más discriminación en detrimento de los derechos de las mujeres.