Mar 28, 2017 | DDHH

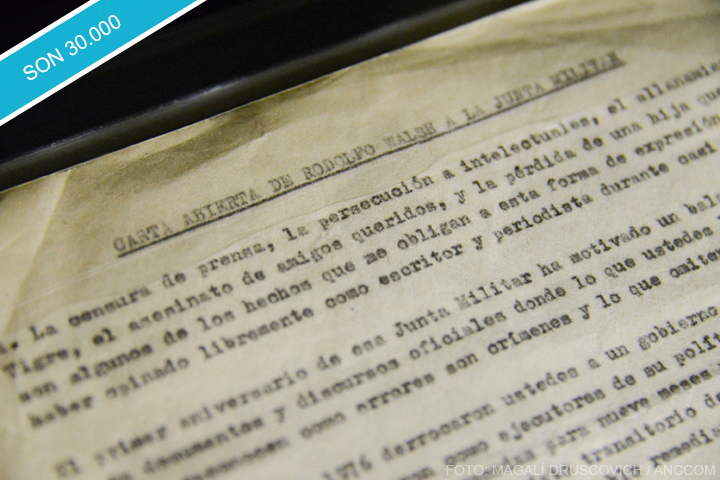

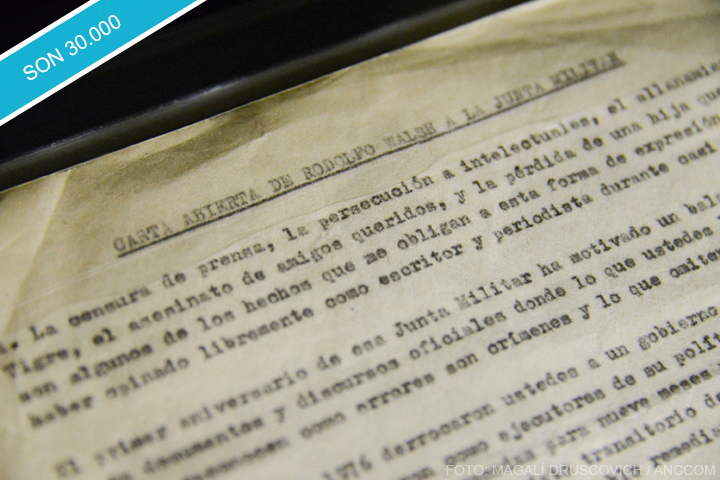

25 de marzo de 1977. Rodolfo Walsh camina por la avenida San Juan. Viste una camisa beige de mangas cortas, pantalones marrones, un sombrero de paja y anteojos de marco grueso. En la mano lleva un portafolios y en la bragueta una Walther PPK calibre 22. La pistola es inútil para un enfrentamiento, pero sí sirve para que le respondan al fuego. La verdadera arma de Rodolfo está adentro del portafolios: la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar que, aunque no va a ser leída inmediatamente en Argentina, ya viaja por el mundo. La carta tiene, además, la ventaja de ser eterna. El Grupo de Tareas 3.3.2 despliega un operativo con más de 25 personas. Cuando Walsh se da cuenta de que lo identifican, inmediatamente abre fuego. La respuesta del GT es fulminante. Rodolfo es trasladado a la ESMA ametrallado, sin vida. En el portafolios no sólo encuentran copias de la carta, sino también el título de propiedad de la casa de San Vicente. Acto seguido, esa información es utilizada para allanar la casa. Llevan a la ESMA todos los papeles que encuentran: cartas, diarios, cuentos. Todo. Hasta hoy, al igual que el cuerpo de Rodolfo, esos escritos permanecen desaparecidos. La casa, en la actualidad, está habitada por familiares de quien en 1977 era oficial ayudante en la Comisaría Segunda de Almirante Brown.

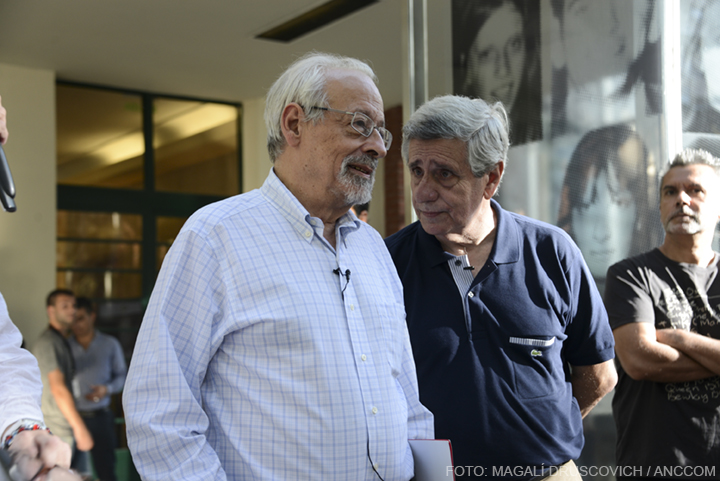

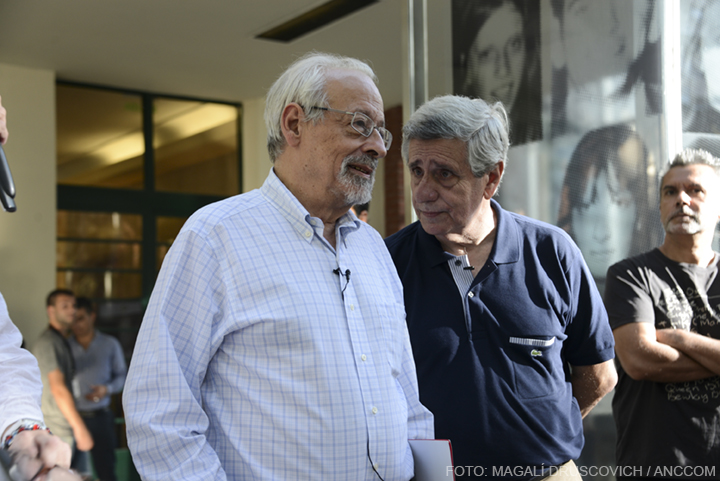

Recorrida por el ex Casino de Oficiales a cargo de Horacio Verbitsky y Martin Grass, donde se inaguró la muestra en memoria de Rodolfo Walsh sobre su escrito a la Junta Militar y su último cuento.

Sumergirse en el otro

Cuarenta años después, la sombra de los árboles frente al Casino de Oficiales de la ex ESMA no alcanzaba para amparar a las más de cien personas que se acercaron a homenajearlo. «Para mi hoy es un día muy triste: los cuarenta años del asesinato de un compañero, un amigo, un maestro, me pegan más fuerte que los años anteriores», comienza Horacio Verbitsky. Su voz, al micrófono, es densa como un trazo de tinta indeleble. «Durante todos los años anteriores, cada vez que se aproximaba la fecha, Lilia Ferreyra, la compañera de Rodolfo durante los últimos diez años de su vida, se ponía muy mal. Se deprimía, se angustiaba. Yo, de alguna manera, la confortaba. Ahora hace dos años Lilia murió. Entonces me toca deprimirme a mí”.

La mejor forma de homenajear a Rodolfo es usar sus propias palabras. Verbitsky lo sabe mejor que nadie. Así que frente a la multitud que se amontonaba en el ex Casino de Oficiales, eligió dos citas: «El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante y el que comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra”. Luego, citó un párrafo de su diario que enumera su más pública intimidad: “Las cosas que quiero, Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros…”. “Esto es lo que logró Rodolfo” -reafirmó Verbitsky- “la sumersión en los otros».

«La mejor forma de homenajear a Rodolfo es usar sus propias palabras». Una multitud se acercó a la Ex ESMA para homenajear a Walsh.

Volver a escribir

Nueve de enero de 1977. Cumpleaños número 50 de Rodolfo. En diciembre él y Lilia dejaron el monoambiente que alquilaban en la calle Juan María Gutiérrez, cerca del Jardín Botánico. Antes, habían tenido que dejar la vivienda del Delta, porque fue allanada. Ahora viven en una modesta casa en un terreno lindero a la laguna de San Vicente. A Rodolfo le gusta estar cerca del agua. En Palermo, hasta redactar podía ser peligroso. Eso pasaba desde la aparición de la Triple A. Más de una vez Rodolfo le pidió a Lilia que saliera al pasillo que daba al departamento para corroborar si se escuchaba el traqueteo de la máquina de escribir. «Mi padre escribía, a veces, de modo manuscrito -recuerda Patricia Walsh en diálogo con ANCCOM– pero no era lo habitual. Yo creo entonces que las condiciones para escribir literatura en la ciudad, sencillamente no existían».

En San Vicente, sobre una mesa de madera angosta, a la luz de una lámpara de querosene y con una Olympia portátil, Rodolfo se podía dar el violento (y lujoso) oficio de escribir. El día de su cumpleaños, Lilia era la única cómplice de la apuesta que Rodolfo se hacía a sí mismo: terminar, para cuando se cumpliera el primer aniversario del golpe, la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar y el cuento Juan se iba por el río. La Carta va a ser una síntesis de la información recabada en la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) y en Cadena Informativa (CI). Además de denunciar las primeras desapariciones y asesinatos de la dictadura y las «cifras desnudas del terror», Walsh apuntaba a la política económica neoliberal de José Alfredo Martínez de Hoz como la peor violación a los Derechos Humanos, atrocidad que «castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada». Verbitsky destaca la lucidez con la que Rodolfo anticipa las atrocidades que va a provocar el modelo económico de la dictadura: «Él ya tiene una visión profunda de lo que significa el golpe y de sus consecuencias, que no eran evidentes para todo el mundo. Rodolfo no llegó a ver lo peor de las medidas económicas de la Junta Militar. A él lo desaparecieron antes de la aparición de la Ley de Entidades Financieras, de la desregulación total, de la apertura… Pero él ya había entendido todo eso».

Para entonces, hacía casi diez años que no publicaba ficción. Durante los últimos tiempos su relación con la literatura fue sinuosa y hasta el día de hoy encierra algo de misterio. «Rodolfo tenía la intención de escribir una novela -rememora Verbitsky-. Comenzó varias veces. Había escrito cuentos extraordinarios, pero él quería escribir una novela. Empezaba y se atrancaba. Entonces tuvo la idea de ir escribiendo cuentos sucesivos, que luego se enhebraban en una novela, con el personaje de Juan, como hilo conductor».

Escribe Eduardo Jozami en la biografía Rodolfo Walsh: la palabra y la acción: «La literatura trabaja en tiempos más largos, pero tiene vocación de perdurar». La potencia de cuentos como Esa Mujer, Cartas o Un oscuro día de justicia, lo respaldan. En el mismo libro, Jozami recuerda que Lila Pastoriza – amiga de Rodolfo e integrante de ANCLA -, le reveló que Walsh, ocho días antes de ser asesinado, le dijo, con una sonrisa plena y mientras apoyaba en la mesa de un bar de Chacarita los últimos borradores de la Carta, «he vuelto a escribir».

El 25 de marzo Rodolfo y Lilia celebraron la victoria sobre la apuesta. La Carta y el cuento estaban pasados en limpio. Planeaban, para el día siguiente, un asado en la casa de San Vicente, que finalmente nunca sucedería.

«Del otro lado del espejo»

«Horacio nos ha descripto a Rodolfo vivo», dice Martín Gras. La mano que sostiene el micrófono tiembla. «Yo soy el que estoy del otro lado del espejo. Desde el 14 de enero de 1977 estuve secuestrado acá», relata Martín, mientras señala la ex ESMA, el edificio que tiene a sus espaldas. «Mi lugar de residencia era el último piso: ‘Capuchita’».

Los detenidos de la ESMA no eran presos de la Marina argentina, ni tampoco de un Grupo de Tareas, ni de los cuerpos de Inteligencia. Eran propiedad, individualmente, de ‘un’ oficial de Inteligencia. «La famosa frase: ‘Vive para mí, yo soy Dios’. Bueno, mi dios era Antonio Pernía. Una situación curiosa que el dios de uno esté hoy condenado con un par de perpetuas…», recuerda Martín, mientras los aplausos surgen y se amontonan.

Pernía estaba fascinado por el mundo de Montoneros. Lo llamaba a Martín al sótano para interrogarlo, para conversar. En el sótano había tres salas de tortura -denominadas por los militares como «salas de máquina»-, una enfermería, un baño y pequeños espacios que se usaban como oficinas. Uno de ellos era de Pernía.

El 25 de marzo de 1977, Martín esperaba sentado, en un banco del sótano, la llegada de Pernía. «Cuando uno está sujeto a un sistema de privación de estímulos exteriores, es decir, tiene los ojos tapados y grilletes en los pies que le limitan los movimientos, entre otros elementos de tortura, empieza a desarrollar otras percepciones; empieza como a poder medir o mensurar el clima», recuerda Martín. «Ese día, cuando esperaba en el banco, noté que había un clima raro. Había excitación, tensión, no era la rutina más o menos normal del sótano de la ESMA. No supe hasta mucho después, que ese día era 25 de marzo».

De repente llegó la orden de llevar a todos arriba. Martín aprovechó la confusión que enardecía el ambiente y se metió en el baño. Cerró la puerta. Tenía puestos los «anteojitos», algo similar a los antifaces que se usan para dormir, pero con lana de vidrio en el interior, para lastimar los ojos. «Yo me las había arreglado para, con paciencia de secuestrado, sacarle la lana de vidrio y aflojar el elástico», detalla para explicar la forma en la que podía, mínimamente, ver a su alrededor.

Encerrado en el baño, en algún momento no se escuchó nada más. La curiosidad le ganó al miedo y salió del baño levantándose los pantalones, siempre respetando el papel que interpretaba. “¡Cómo lo dejaron a este tipo acá!”, gritó un militar y lo sacó a empujones hacia una de las escaleras del sótano. En el espacio reducido sintió que se topaba con algo: «Miré por arriba de los anteojitos y me vi, casi cara a cara, con Rodolfo. Era el cuerpo de Rodolfo, desnudo de la cintura para arriba. El pecho estaba partido por una ráfaga de balas».

Pasaron algunos días. Martín esperaba otra vez a Pernía para conversar; en esa oportunidad, adentro de su oficina. La oficina estaba conformada por un escritorio, dos sillas enfrentadas y detrás de la silla de Pernía algo parecido a un armario de telgopor. Martín sabía que la espera podía llegar a durar horas. «Cuando la oficina de Pernía estaba vacía, yo me metía adentro del armario», cuenta. «Era el único momento en el que yo estaba conmigo. En todos los otros momentos había un guardia, había alguien encima mío; se escuchaba un sonido, o había algún ojo que me estaba vigilando. Yo me encerraba en ese armario, medio acuclillado y agachado, y estaba solo. Estaba en una suerte de burbuja de libertado: yo estaba conmigo».

Ese día, cuando intentó meterse en el armario se encontró con una pila de papeles y carpetas. En un primer momento se ofuscó, pero una vez que se pudo hacer lugar entre los papeles y empezó a revisarlos, la sorpresa fue absoluta: «Lo primero que encontré fueron carpetas con recortes de noticias policiales. Debajo de esas carpetas estaba la colección completa del diario de la CGT de los Argentinos. A esa altura yo no tenía ninguna duda de qué era lo que había encontrado. Sentado en la pila, sacando carpetas, encontré otra que tenía papeles escritos a máquina. Había tres documentos dirigidos a la conducción de Montoneros, desde el área de Inteligencia. Devoré todo. Lo que encontré después fue un ejemplar de la Carta abierta, lo cual me convirtió en una de las primeras personas en leerla. Lo tercero fue un cuento. Un cuento titulado Juan se iba por el río».

«Para mi hoy es un día muy triste: los cuarenta años del asesinato de un compañero, un amigo, un maestro, me pegan más fuerte que los años anteriores», decía Horacio Verbitsky.

Juan se iba por el río

Madrid, 1982. Llueve sobre la Gran Vía. Lilia Ferreyra y Martín Gras se encuentran en un café sobre la avenida, un café de los años cincuenta, con mesas redondas, casi calcado a los de Avenida de Mayo. Martín le cuenta a Lilia sobre el trágico encuentro con Rodolfo. A Lilia cada palabra le duele en lo más profundo de su ser. Las remotas esperanzas que tenía de que Rodolfo pudiera estar vivo se disuelven.

En algún momento de la charla, Lilia le cuenta a Martín sobre la apuesta de Rodolfo sobre el cuento. Ensimismada, sin darse cuenta, repasa en voz alta las primeras oraciones:

– Juan Antonio lo llamó su madre. Duda era su apellido…

– Su mejor amigo Ansina y su mujer, Teresa – la interrumpe Martín.

Lilia abre sus ojos verdes, enormes. Pregunta:

– ¿Cómo sabes?

– Porque lo leí.

Durante el resto de la tarde los dos van lanzando citas que, como un rompecabezas, intentan reconstruir el cuento. La memoria de Martín quedó clavada en la única lectura clandestina. Lilia recuerda varios pasajes textuales, porque fue ella quien lo mecanografió. Se quedan en el café hasta que cierra y los obligan a retirarse. Afuera, ya paró de llover.

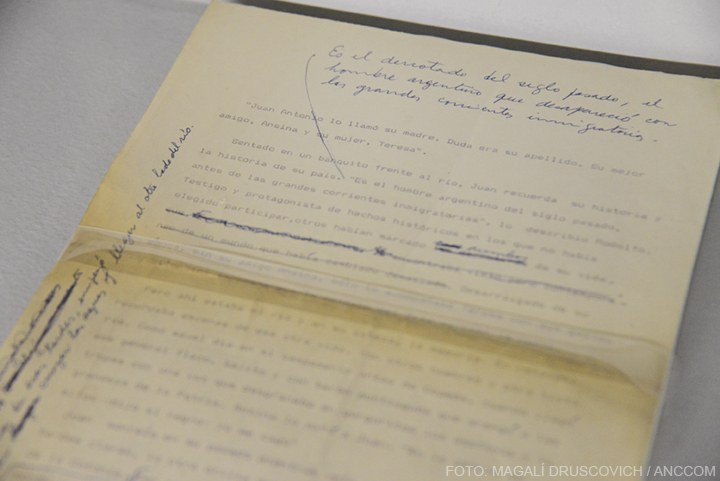

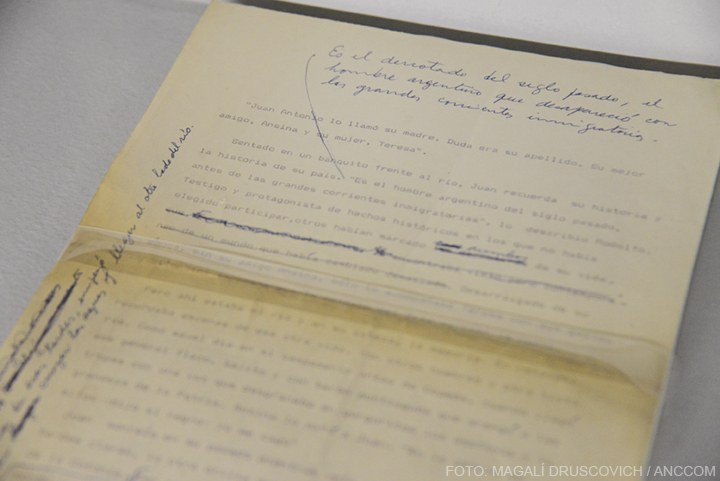

Luego del encuentro, la reescritura del cuento será una actividad constante para Lilia. Pero los recuerdos son un amasijo turbulento. Lo textos de Lilia que aún perduran – y están exhibidos en la muestra «Walsh en la ESMA» hasta el 23 de abril – dan cuenta de esta dificultad: el texto a máquina está intervenido por palabras escritas en lapicera, tachaduras y aclaraciones. Es como un pensamiento crudo en papel, con pedazos de conversación con Rodolfo, reflexiones, preguntas, que intentan llenar vacíos.

«Sentado en un banquito frente al río, Juan recuerda su historia y la historia de su país», se lee en las hojas color ocre de Lilia. «Pero una tarde, el olor más fuerte que venía del río lo sacó de su ensimismamiento, las aguas se empezaban a retirar. Al día siguiente, se levantó de madrugada y vio cómo un pez boqueaba en la orilla, y al rato otro y muchos más. Luego, a la mañana, el lecho seco, que muestra restos de naufragios, cosas perdidas… Juan mira hacia la Colonia, del otro lado del río, a donde quiere llegar. Monta su caballo y empieza a cruzarlo. Arriba, los pájaros vuelan en redondo sobre los peces muertos. En el horizonte se hacen cada vez más nítidas las casitas blancas de la Colonia. Juan apura a su caballo; las patas empiezan a enterrarse en el fango. Las aguas retornan, el tranco es chapoteo. Cuando Juan es un punto en el horizonte el río empieza a crecer». Cuando Rodolfo terminó de leerle por primera vez el cuento a Lilia, ella le preguntó: «¿Pudo haber llegado?». En sus papeles, las letras a máquina de Lilia inmortalizaron la respuesta: «Rodolfo sonrió levantando las cejas como diciendo: ‘Quién sabe'».

«Lo fantástico de la Carta abierta es la temporalidad, y la atemporalidad que tiene», opina Martín. «Es una descripción microscópica de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar inmediatamente. Pero al mismo tiempo se puede leer 20 años, 30, o quizás 41 años después sin que cambie demasiado la idea central de esa frase maravillosa: la miseria planificada, ¿quiénes son los que planifican esa miseria, que tienen por lo menos 200 años de historia? Lamentablemente pareciera que van a tener un poco más». Con otro lenguaje, el cuento completa el cuadro: «Creo que Walsh estaba hablando de él mismo y de mucha gente más. Creo que estaba hablando de todos nosotros. En el cuento está el mandato ético; porque al igual que Juan en el cuento, ante cualquier circunstancia se trata de intentarlo. Y eso es lo que vale».

En el testimonio dado en 2010 para la Causa ESMA, Lilia Ferreyra coincidió con Martín Gras: «Juan fue un hombre que se animó más allá de la circunstancia -dijo entonces-, de su dolor por los recuerdos de su vida. Se animó a cumplir el deseo de cruzar. Rodolfo Walsh también fue un hombre que se animó en las circunstancias más adversas a escribir la Carta a la Junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido», finalizó parafraseando la misma Carta de Walsh.

«Yo no pienso que haya un quiebre entre escribir la Carta Abierta y avanzar con Juan se iba por el río«, reflexionó Patricia Walsh en diálogo con ANCCOM. «Hizo las dos cosas porque dominaba los dos terrenos. Creo que hasta tuvo alguna suerte dentro de las mayores desgracias, porque estoy segura de que hubiera preferido que si Juan se iba – y se fue, pero robado- nos quedaría la Carta Abierta que era su testamento. Juan se iba por el río es el relato de un desenlace que se congela antes de saber que Rodolfo desaparecería en aquella esquina (San Juan y Entre Ríos). También se suspendió saber lo que le había sucedido».

La copia de «Juan se iba por el río», el último cuento de Rodolfo Walsh.

El cuento desaparecido

«En 1998, Lilia pidió a la Justicia por el esclarecimiento detallado de lo que ocurrió con Rodolfo, el hallazgo de sus restos y la recuperación de sus papeles detenidos-desaparecidos», dice Verbitsky en el cierre del homenaje en la ex ESMA. Para ese pedido, Lilia preparó una lista con todos los papeles que habían saqueado de la casa de San Vicente, entre los que se encontraban los cuentos Juan se iba por el río, El veintisiete, Ñancahuazu, El aviador y la bomba (último borrador), junto con borradores de proyectos de otros textos literarios; material de sus memorias organizadas en tres temas: su relación con la política, con la literatura y con la dimensión afectiva de su existencia. También se consignó una carpeta con páginas de su diario personal, con una selección de sus notas periodísticas, preparada para una próxima edición y con una novela que había empezado a desagregar en cuentos, Juan se iba por el río era el primero. Además, había información para trabajos de investigación, carpetas con material de archivo periodístico y documentos internos de la organización Montoneros». Verbitsky agregó: «Como ustedes ven, esta enumeración reproduce aquello que Martín Gras encontró en el armario de su libertad. Estos papeles detenidos-desaparecidos son una asignatura pendiente. Yo me resisto a creer que quienes tuvieron ese material en sus manos lo hayan destruido».

Patricia Walsh también se niega a dar por perdidos los papeles. Al igual que con el cuerpo de su padre, ella buscó los materiales con obstinación durante toda su vida y no está dispuesta a abandonar la búsqueda. «El cuento no está irremediablemente perdido. Si lo diéramos por perdido, no hemos leído a Rodolfo Walsh», advierte. «El cuento salió de la ESMA y no tiene sólo dos lectores. Fue llevado a Zapiola y Jaramillo, en donde funcionó una casa operativa del Grupo de Tareas 3.3.2», reveló Patricia. Según la investigación, en esa casa había detenidos-desaparecidos obligados bajo amenaza a realizar distintas tareas. «De allí el cuento volvió a salir – continuó–. Pero no se sabe a dónde se lo llevó la persona que lo sacó. Me dicen que fue un detenido-desaparecido que intentaba salvarlo».

El rastro llega hasta ahí; como un punto en el horizonte. El cuento se convirtió en una metáfora de sí mismo. Patricia concluye: «Es como la pregunta del río, ¿llegó a salvarlo? No sé, a lo mejor lo importante es buscarlo».

Martin Gras, ex detenido en la Esma, fue la última persona que vió el cuerpo de Rodolfo Walsh.

Actualizado 28/03/2017

Jun 1, 2016 | inicio

Para la sexta audiencia del juicio por la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, el juzgado en la calle Pueyrredón del centro de San Martín resulta casi un lugar familiar. En la pantalla gigante de la antesala se ven el escritorio y los asientos vacíos donde se sentarán los jueces que componen Tribunal: Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín. Parece que no hay mucha gente adentro, no hay riesgo de quedar varado en la sala de espera. Cuando declararon Mariana Pérez, Guillermo Pérez Roisinblit y su abuela Rosa Tarlovsky de Roisinblit, parte del público quedó afuera. La consigna es estricta: nadie puede estar de pie.

“Esa nenita que fue robada en octubre de 1978 hoy es una señora que está exigiendo justicia”, se oye decir a Adriana Taboada, de la comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, a sus alumnos de colegio secundario, que también forman parte del público. La señora es Mariana Eva Pérez, una de las querellantes en la causa. “Hay que decirle a los chicos que desgraciadamente los acusados tienen prisión domiciliaria”, susurra una señora rubia, de rulos, que se acercó a escuchar.

Hacia las diez de la mañana van llegando todos los actores: los representantes legales de las cuatro querellas, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires por un lado, los de Mariana Pérez por otro, y los de Guillermo Pérez Roisinblit, su abuela y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. “Ahí vienen esos impresentables, qué desastres que son”, se hace oír otra señora rubias cuando hacen su ingreso los abogados de la defensa.

“Vamos a dejar pasar a la autoridad principal del Tribunal”, bromea el fiscal Martín Niklison cuando ve acercarse a Rosa Roisinblit, de 96 años, caminando lentamente, ayudada por su bastón y acompañada de su nieto que la toma de los hombros con delicadeza. “Tendones, tendones. No me puedo mantener erguida porque se me están encogiendo los tendones, me dijo el médico”, le explica Rosa a una tía abuela de Mariana desde el otro lado del estrado.

“¿Cuál es Graffigna?”, pregunta siempre alguien cuando hacen su ingreso los acusados. “El más viejito”, le responde algún otro. Los imputados entran y se sientan en orden de edad y de jerarquía, acompañados de oficiales del Servicio de Penitenciaría Federal: Omar Rubens Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez. “Gracias por venir”, le dice Trillo a un señor que lo saluda de pie desde el público, en primera fila.

Desde la última audiencia el 16 de mayo, se llevaron a cabo otras tres: en la primera declararon personas que también estuvieron detenidas en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires –Enrique Borcel (desde Madrid), María del Carmen Ramallo, Víctor Calefa y Osvaldo López-; en la segunda los testigos fueron oficiales de las Fuerzas Aéreas que trabajaron allí –Juan Taboada, Julio Cesar Leston, Jorge Ángel Cóceres, René Omar Bustos, Carlos Omar Moizo y Andrés Luis Bruno- y en la tercera dieron su testimonio sobrevivientes de la ESMA que estuvieron con Patricia cuando fue trasladada a ese lugar para dar a luz a su hijo: Mirian Lewin, Amalia Larralde y Nilda Actis Goretta. En esta última audiencia, el lunes último, también se incluyeron extractos de declaraciones de Sara Solarz de Osatinsky en otras causas, en las que menciona haber conocido a Patricia antes de dar a luz: “Fue la última embarazada que yo vi”, se escuchó decir a Sara.

Las preguntas que se le hicieron a los testigos intentaban demostrar que en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), en Morón, además de realizarse tareas de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, se detenía ilegalmente a personas; que en esa casa funcionó un Centro Clandestino de Detención; que allí estuvieron secuestrados José Manuel y Patricia; que la Fuerza Aérea es responsable de la detención y desaparición de ambos; que Luis Trillo era quien estuvo a cargo de la Regional en el momento en que la pareja fue trasladada a ese lugar y que Francisco Gómez, el apropiador de Guillermo, además de ser personal de maestranza del lugar, tenía conocimiento de que ellos se encontraban detenidos allí y que su labor no se limitaba a tareas de cocina y mantenimiento.

El juez de instrucción de la causa dejó afuera la acusación acerca de las torturas que se infligían a José Manuel y Patricia mientras estuvieron secuestrados, pero las querellas tiene previsto pedir la ampliación del objeto procesal para volver a incluirla.

Otros detenidos

En las primeras dos audiencias las preguntas de la fiscalía y las querellas intentaron reconstruir la casa en donde funcionaba la RIBA: ¿Cuántas escaleras recuerda que había? ¿Cuántos escalones tenían? ¿De qué material estaban hechas? ¿Cómo era el piso del patio? ¿De qué material era el piso en el interior de la casa? ¿Qué tipo de mobiliario había? ¿Cuántos pisos tenía la construcción? Los testigos Borcel y Ramallo coincidieron en que “se podía oír un ferrocarril a lo lejos”, que probablemente proviniera de la estación de trenes de Morón. “Estoy seguro de que estuve en la RIBA porque recuerdo que cuando a la entrada de la cochera, mi auto, conducido por mis secuestradores, pegó un saltito, y corresponde con el lomito de burro que hay en la entrada para vehículos”, afirmó Borcel en videoconferencia desde el consulado en España. “Puedo saber que en la entrada el suelo era de adoquines, porque aunque estaba encapuchado podía mirar hacia abajo”, explicitó ante una pregunta de Javier Miari, abogado de Trillo y Graffigna, quien acto seguido preguntó:

-¿Cuántas casas con esas características cree que puede haber en esa zona de Morón?

-No a lugar, no conteste, indicó al testigo el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz.

“Cuando me trasladaron hasta la casa, yo tenía puesto mi abrigo como capucha, pero como era de lana pude ver a través las luces de los comercios de la zona céntrica de Morón, y sé que no fuimos muy lejos de ahí”, sostuvo la testigo Ramallo con voz temblorosa, cuando recordó cómo la secuestraron a ella, a su novio y también a su hermana y los llevaron a la RIBA. Su hermana nunca pudo hablar sobre lo que ocurrió mientras estuvo allí encerrada, y con Alcides, quien era su pareja en ese entonces, recién ahora se anima a conversar sobre lo sucedido, que terminó con la desaparición de su padre, Santos Hilario, asesinado en un enfrentamiento fraguado en Ituzaingó en 1977, mientras estaba secuestrado. Su hermana y ella tenían apenas 17 y 18 años.

Oficiales que trabajaban en la RIBA

En la segunda audiencia, declararon oficiales de las Fuerzas Armadas que trabajaban en la RIBA. A cada uno se le aclaró que “lo que declare en esta causa no puede ser usado en su contra en otro juicio”, ya que algunos de los testigos tienen causas pendientes en otros casos de lesa humanidad que están siendo investigados. A partir de sus dichos, se pudo verificar que el imputado Trillo estaba a cargo de la Regional mientras Patricia y José Manuel estuvieron detenidos. Taboada, que trabajaba como personal de inteligencia durante esa época, afirmó que su tarea consistía en “proveer análisis de inteligencia basándose en un libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas”. “Realizábamos análisis del oponente. El oponente era Montoneros, el ERP, organizaciones de terroristas subversivos. Terrorista y subversivo para mí significa lo mismo”, afirmó durante su testimonio. Ante los murmullos del público, el juez debió amenazar con desalojar la sala.

Jorge Ángel Cóceres, el segundo testigo que se presentó en la audiencia de ese día, se reconoció en una de las fotografías tomadas en su casa y en la del apropiador Francisco Gómez en las que aparecía Guillermo de pequeño. En cuanto a las labores de Gómez, afirmó que cuando aclaró en su legajo que el agente “colaboraba más allá de sus tareas específicas” se refería a labores de mantenimiento, no de inteligencia. Tanto él como Taboada y Bustos afirmaron que el trabajo del apropiador del nieto recuperado se limitaba a cocinar y limpiar.

René Omar Bustos, el tercer testigo de la quinta audiencia, ingresó a la sala resoplando. Indicó que su tono prepotente en las respuestas a las preguntas de las querellas se debía a problemas auditivos. En cuanto a las funciones de Gómez, también afirmó que era cocinero y luego aseguró que “del portón para afuera cada uno hacía su vida particular”.

Sobrevivientes de la ESMA

La audiencia del lunes 30 tuvo como eje los recuerdos de las últimas personas que vieron con vida a Patricia. Nilda Actis Goretta, quien estuvo secuestrada desde junio de 1978 hasta febrero de 1979 en la ESMA, aseguró que la vio a Patricia embarazada, recostada en “una piecita pequeña sin ventilación en donde hacía un calor insoportable. Hablando con ella supe que su esposo estaba secuestrado, y que a veces lo subían a la habitación donde ella se encontraba y que él se veía muy torturado”. Ella fue la primera en declarar debido a que se encontraba muy nerviosa, según informó, al inicio de la audiencia Pablo Llonto, el abogado de Mariana Pérez. “Patricia me contó que la tenían atada a la pata de un escritorio y la amenazaban con que luego de parir le esperaba la tortura física. Tenía pánico de retornar, pero quería volver con su marido. Queríamos que se quedara en la ESMA porque tenía más posibilidades de sobrevivir, pero nos decían que no era posible, porque pertenecía a otra fuerza. Nosotros sabíamos que el traslado de regreso significaba la muerte”.

La siguiente testigo, Amalia María Larralde, estuvo secuestrada desde agosto de 1978 hasta septiembre de 1979 en la ESMA. La conocía a Patricia porque habían trabajado juntas en un dispensario en Zona Oeste años antes. Sentada frente al juez, mientras se pasaba un anillo de un dedo al otro, recordó el día del nacimiento de Guillermo: “Ella lloró mucho, estaba asustada y angustiada, y contenta. Quiso anotar al bebé pero no la dejaron. El médico la apuró para que la pudieran volver a trasladar. Tenía miedo de volver pero no quería estar lejos de su marido. Me contó que en donde estaba secuestrada, la habían sacado a tomar sol con los ojos vendados. Decía que estaba en una quinta en zona Oeste. No sabía cuál iba a ser su destino. La vi salir del sótano de la ESMA con su bebé y con su bolso”, relató. Cada tanto miraba de reojo a Mariana, quien la escuchaba con una pequeña sonrisa comprensiva, que ella le devolvía de tanto en tanto.

La última declaración presencial fue la de Miriam Lewin, compañera de militancia de José Manuel, cuyo seudónimo era Matías. “José Manuel y Patricia se hacían llamar Matías y Mariana”, afirmó en tono sólido. “Sospechábamos que era probable que a ella la mataran después del parto, por eso le insistimos que se quedara en la ESMA, pero ella no se quería quedar sin José. No la pude convencer de no volver. Después ya no la vi más”, dijo y al terminar la oración su voz se quebró ante la imagen de ese recuerdo.

Amalia y Nilda escucharon el relato de Miriam, acompañadas de las psicólogas del Centro Ulloa. Luego de declarar, las tres testigos, Mariana y el abogado Pablo Llonto fueron a desayunar al café de la esquina. Amalia se mostró algo angustiada por no haber recordado algunos nombres durante su declaración, los ojos le brillaban. “Es lógico que se te olviden algunas cosas, este juicio tendría que haberse hecho 40 años atrás”, la consoló Mariana.

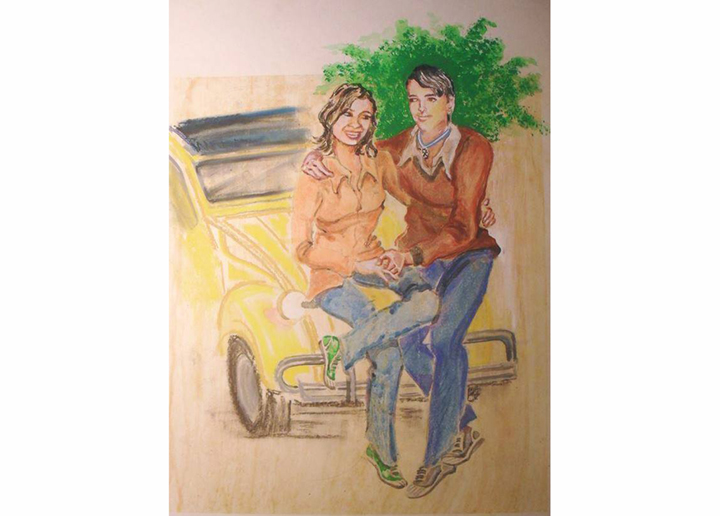

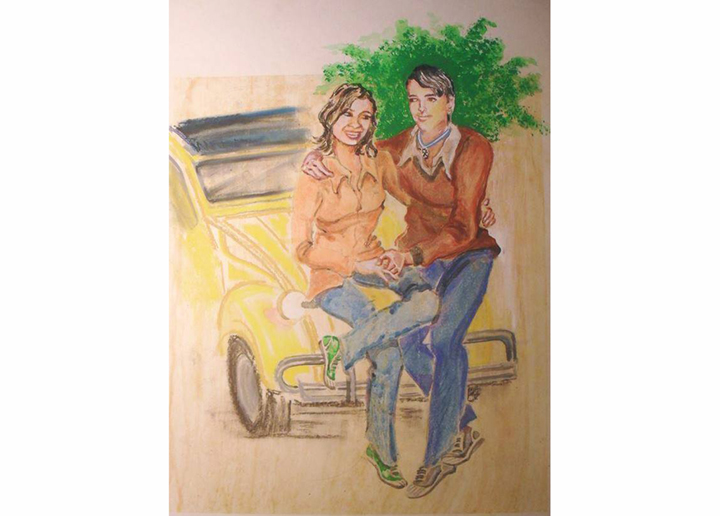

El dibujo de Patricia y José Manuel, los padres de Guillermo Roisinblit Pérez, hecho por un compañero de militancia de ellos.

Un regalo para Guillermo

A la salida del juzgado, Guillermo se mostraba feliz. Llevaba consigo una bolsa con una lámina: se trataba de un dibujo de sus padres juntos y felices, apoyados sobre el capot de un Citroën amarillo. “No tengo ninguna foto de mis papás juntos, y Lito, que era compañero de militancia de ellos, me hizo este dibujo por el cual me siento muy agradecido”, expresó sonriente. El dibujante también se veía emocionado: “A mí Aníbal –por ese nombre conocía él a José Manuel- me llevaba en un Citroën amarillo hasta la unidad básica, donde yo colaboraba con mis dibujos que luego se imprimían. Para mí es un privilegio poder hacerle este regalo a Guillermo. Antes dibujaba para su papá, ahora dibujo para él”. Lito no fue secuestrado durante la dictadura: “Me fui justo a tiempo”, afirmó.

El lunes 13 de junio declararán Gonzalo Conte, Edith Clutet, Teresa Izaguirre, Noemí Cabrera y Teodora Jofré, la apropiadora de Guillermo. Para el 27 de junio está prevista una inspección ocular de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), donde continuarán los testimonios sin público presente, a pedido del juez Ruiz Paz. Los testigos que asistirán se confirmarán en la próxima audiencia.

Actualizada 1/06/2016

Mar 22, 2016 | inicio

A 40 años del golpe de Estado cívico-militar de nuestro país, el sábado se llevó a cabo la Jornada Arte y Memoria en el predio de la ex ESMA, donde se realizaron visitas guiadas especiales por todos los organismos que componen Espacio Memoria y Derechos Humanos, hubo talleres participativos de arte, muestras de fotografía, obras de teatro, música y charlas.

El evento, que es parte de los homenajes oficiales, inauguró este espacio como sede de actividades especiales hasta el 23 de marzo, ya que en la fecha del aniversario las organizaciones de derechos humanos realizarán marchas hacia la Plaza de Mayo y diversos actos conmemorativos.

Con una jornada de sol a sol, las rejas del predio de avenida Libertador permanecieron abiertas de par en par. Familias completas con chicos, abuelos, turistas y grupos de adolescentes fueron los protagonistas esta vez de un día que abarcó expresiones de vida y color, para recordar la muerte y el horror de la época más negra de nuestra historia. El Centro Cultural Haroldo Conti ofreció actividades de todas las disciplinas. Un coro compuesto por casi 30 cantantes se desplegó en la explanada de ingreso, al lado de los murales colectivos en donde decenas de chicos dejaban el sello con sus manos empapadas de témpera en afiches que rezaban un “Nunca más”.

“La ESMA no se USA, fuera Obama”, rezaba una bandera en la puerta del edificio de la agrupación HIJOS, que empapeló las calles internas con carteles en repudio a la visita del presidente estadounidense. En la Casa de la Militancia, correspondiente a esa agrupación, se realizó una jornada que denominaron “Wilkilesa”, en la que voluntarios se acercaban a editar en la plataforma virtual Wikipedia los perfiles de represores y actualizar información sobre los juicios de lesa humanidad.

En el Galpón de la Mujer Originaria artistas plásticos realizan obras en relación a los pueblos autóctonos de nuestro país, abrió sus puertas e invitó al público a ver los procesos de trabajo artístico y a donar llaves para la construcción del monumento de bronce que el escultor Andrés Zerneri está realizando en homenaje a los pueblos indígenas.

La Jornada, además de recordar el último golpe de Estado cívico militar, fue una clara demostración de que la cultura y el arte también son formas de política. De que las paredes en donde alguna vez se perpetró el horror en su máxima expresión, hoy pueden transformarse en cuna de una memoria que recupera, preserva y difunde. Una memoria que invita a la reflexión y al debate, que resiste. Para construir un presente que no borre las huellas del pasado y que manifieste la vida para no callar, para no olvidar.

Ene 23, 2016 | inicio

Mesitas improvisadas daban la bienvenida al Espacio Memoria y Derechos Humanos, todavía más conocida como la ex ESMA, la tarde del sábado 9 de enero. El día anterior el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, había confirmado que se apartaría al director del Archivo Nacional de la Memoria, el nieto restituido Horacio Pietragalla. En respuesta, los organismos defensores de los Derechos Humanos convocaron a un abrazo simbólico a través de las redes sociales con el hashtag #ElArchivoNoSeToca.

Charly García sonaba desde los parlantes del predio ubicados sobre los centenares de asistentes que se mezclaban con la venta de remeras estampadas con las caras de Néstor y Cristina Kirchner. Los militantes lucían remeras que formaban más un arco iris que un todo parejo: las violetas del Espacio Solidaridad e Igualdad, las celestes del Nuevo Encuentro, las verdes de Kolina y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las blancas de La Cámpora y de H.I.J.O.S.

El edificio donde funciona el Archivo Nacional de la Memoria supo ser -hasta el 24 marzo de 2004- la Escuela de Guerra Naval. En su puerta, Antonio Cepeda daba comienzo al acto con su versión de “Barro tal vez”. Más tarde, el Negro Fontova exclamó que estaban protegidos y levantó una fotografía del pianista Osvaldo Pugliese hacia el cielo. Por atrás de la construcción avanzaba una columna de La Cámpora que con sus redoblantes y bombos estrenaba canción al grito de “Esta casa es de Perón”.

Cerca de las 18:30, salieron ante los micrófonos y un público cada vez mayor, los organismos de Derechos Humanos y los funcionarios del Archivo. Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora- expresó: “Este archivo tiene que quedar para nosotros, no podemos aceptar que no sea de nuestra confianza total el que esté al frente de este Archivo. En este encuentro estamos demostrando, una vez más, al Presidente Mauricio Macri que los derechos humanos no somos un curro”. A su vez, Angela “Lita” Boitano, la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recordó que los registros de los juicios que se hicieron en Francia e Italia también se encontraban en el Archivo. “Siempre entendimos que una verdadera política de derechos humanos debía contar con el compromiso del Estado. Pero continuarla sin los organismos no es cambio de paradigma, sino es ir en contra de ella”, dijo.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo: “Nos tienen miedo porque se han encontrado con un pueblo que nunca entregó su dignidad. Cómo no va a haber pasividad, no va a haber silencio, vamos a doblegar a quién – lejos de decir que hay que hacer – debe hacer lo que nosotros queremos que haga”.

Para Horacio Pietragalla, hay una clara intención detrás de su desplazamiento: “Parte de esos grupos económicos que se favorecieron con la dictadura, hoy son gobierno. Gran parte de la información que está acá puede jugar en contra de eso. Para la Comisión Bicameral del año pasado, fuimos fuente de entrega de información. Obvio que quieren venir por eso”, aseveró.

Consultado por ANCCOM acerca del pedido de audiencia que se le hizo al Presidente, Pietragalla explicó: “Avruj dijo que los organismos de derechos humanos se tienen que acostumbrar que son una ONG como cualquier otra y la verdad que no opinamos lo mismo. Nosotros vamos a tener muchas más campañas por delante, pero nuestras Madres y Abuelas no y vamos a defender el rol que ellas tienen en la sociedad”.

¿Qué es el Archivo Nacional de la Memoria?

El 17 de diciembre de 2003 se creó con el decreto 1.259/2003 el Archivo Nacional de la Memoria, como custodia de los registros de la CONADEP. Sus objetivos son obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales con la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional.

Entre su patrimonio, cuenta con 530 horas de grabación del Juicio a las Juntas militares, 600 horas aproximadas de material histórico audiovisual, 20.000 fotografías, casi 3.000.000 de imágenes de la Fototeca ARGRA, más de 2500 legajos SDH de testimonio, 272 cajas de fondos CONADEP, más de 2500 legajos SDH de testimonios de víctimas del terrorismo de Estado, más de 3800 cajas con material gráfico de la colección Secretaría de Medios, 853 documentos de instituciones que trabajaron junto con la CADHU, 400 cajas aproximadamente conteniendo documentación de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial creada por la última dictadura cívico-militar.