Sep 10, 2019 | DDHH, Novedades

Madres de Plaza de Mayo, sobrevivientes de la Esma y miembros de la CIDH inauguraron la muestra.

La inauguración de la muestra El ocultamiento de la ESMA: La verdad se hace pública se llevó a cabo el viernes 6 de septiembre en el marco de las actividades de conmemoración a 40 años de aquella histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina en 1979, durante la última dictadura militar. Fue organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el espacio Memoria Abierta y el Museo Sitio de Memoria ESMA.

“La Comisión fue un lugar para todos los silencios que querían hacerse oír en un contexto de terror y oscurantismo. Fue un espacio de escucha para las víctimas”, dijo Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la CIDH. Sus palabras lograron conmover a todos. “Como chilena me siento muy cercana a la historia argentina. Mi papá también fue un preso político y nunca habló de lo que le hicieron”, relató disculpándose por hablar de un tema personal. Pero no pudo evitarlo porque este 6 de septiembre no sólo se cumplieron cuarenta años de la visita de la CIDH a la Argentina, sino que además su padre habría cumplido 85. “Murió de cáncer de boca; por no hablar. Se fue con su silencio”, recordó con una mezcla de emociones. Tristeza, por hechos terribles que atravesaron toda una región, pero también alegría y agradecimiento. “No es casual que, en este día en el que yo lo recuerdo a él, esté acá con ustedes. Les quiero agradecer eso”, cerró.

Las conmemoraciones de hechos de la última dictadura siempre tienen un sabor agridulce. Se recuerda algo terrible y desolador; un dolor inconmensurable. Sin embargo, hay quienes, desde su actividad política y social, dan el empuje necesario para ver la realidad con otros lentes, menos tristes, con más colores. La inauguración de la muestra sobre la visita que realizó la CIDH hace cuatro décadas es el retrato de esos sentimientos. Los abrazos y sonrisas que dedicaba Nora Cortiñas, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, fueron el emblema del acto. Rodeada de personas que la saludaban y abrazaban, ella devolvía todas las muestras de cariño, riéndose de su estatura y sacándose fotos todo el tiempo. Tenía los ojos pintados de verde y el pañuelo atado en la muñeca. “Será ley”, recordó cuando inmortalizaron su sonrisa.

La muestra, dividida en dos partes, exhibe testimonios de sobrevivientes y objetos de la isla El Silencio.

La inauguración empezó tarde y prometía ser rápida, pero las palabras de los integrantes de la Comisión fueron largas y afectuosas; atrapando a los presentes en los recuerdos. Se reconoció a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en su tarea modelo para la región de apartar los miedos que dejó la dictadura. “Hace cuarenta años nuestros colegas de aquel entonces se apoderaron de esa fuerza, de ese espíritu humano de libertad y dignidad”, resaltó Esmeralda Arosemena de Troitino, presidenta de la CIDH. Lo que parecía, en su momento, una lucha imposible, se transformó en una fuerza capaz de resistir el silencio al que se quería someter a la población.

Se destacó el rol que tuvieron las organizaciones sociales en este proceso de des-silenciar a la sociedad. Graciela Lois, representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, contó el trabajo de la organización para recolectar archivos y casos, y cómo fue planear la visita de la CIDH: “Desde 1978 veníamos intentándolo y se suspendió varias veces. En las asambleas teníamos que decirles a los familiares de las víctimas que no bajen los brazos, que teníamos que seguir luchando y que ya nos iban a escuchar, pero nos sentíamos defraudados”.

La visita, finalmente, se pactó para septiembre y el día anterior, Graciela se encontraba preparando las carpetas que iban a presentar. A las 8:30 de la mañana la fila que se formó en Avenida de Mayo al 760 era larguísima. “Había fotógrafos por todos lados, que en realidad eran militares, sacando fotos de nuestras caras, vigilando qué decíamos; a dónde íbamos. Nos sentimos perseguidos”, recordó. Algunos iban y les decían que gritaran, que pidieran por los desaparecidos. Pero no podían ceder, porque había otros grupos esperando que eso sucediera y así provocar un incidente que interrumpiera la jornada. “Fue un ejercicio de templanza y paciencia”, contó emocionada.

La madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas participó del acto de apertura de la muestra.

Graciela Lois exteriorizó ese sentimiento agridulce que caracteriza estas conmemoraciones: “Repasé muchos documentos y cosas que hicimos para decir algo hoy, pero me terminó embargando un sentimiento de angustia y emoción; por recordar a compañeros que hicieron mucho y ya no están, pero al mismo tiempo, por agradecer la presencia de la Comisión y manifestarles lo importante que es para las víctimas ser escuchadas, porque uno, después de mucho andar, por fin llega a una instancia donde piensa: `Ahora algo se va a resolver´”.

Las dos instancias de la muestra dan cuenta de este recorrido entre la verdad que puja por salir y las mentiras que buscan hundirla. La primera parte se titula El ocultamiento de la ESMA y está armada en la sala donde funcionaba el salón comedor de los marinos en el Casino de Oficiales. Las pantallas que proyectan testimonios de sobrevivientes se amalgaman con la exhibición de objetos de los que fueron llevados a la isla El Silencio durante la visita de la CIDH, para ocultar lo que sucedía y poder armar una gran simulación que borrara las huellas del horror.

Alfredo Ayala fue un ex detenido de la ESMA y estuvo durante la llegada de la Comisión a la Argentina. “Trabajábamos como mano de obra esclava y nos usaron para hacer varios cambios en la fisonomía del edificio para que no coincidiera con las denuncias”, recordó. Su testimonio fue central a la hora de confirmar el accionar de las fuerzas militares sobre el ocultamiento que se llevó a cabo en la ESMA por la visita de la CIDH. “Trabajé también en la isla El Silencio, donde llevaron a los compañeros que estaban detenidos. Mientras la Comisión estaba acá, allá los estaban torturando”, confirmó con la voz quebrada y los abrazos de sus compañeros esperándolo.

Cuando llegó la comitiva de la CIDH, los militares trasladaron a la isla El Silencio a los desaparecidos de la Esma para ocultar la represión.

La segunda parte de la muestra, que se puede visitar de 10 a 17 horas, lleva por nombre La verdad se hace pública. Se usaron las instalaciones de la ex cocina, sala que se inauguró en esta ocasión, para mostrar otro enfoque de la misma situación, ya no en los burdos intentos de ocultar lo que pasaba, sino una reconstrucción de la actividad de los organismos de Derechos Humanos, el recorrido que hizo la Comisión en otros espacios, la recolección de denuncias colectivas y el informe final presentado por la CIDH que, aunque la dictadura lo censuró, encontró maneras alternativas de circular entre los familiares de las víctimas y sobrevivientes. “Es una historia con dos historias: una de luz y otra de sombras”, se lee en la guía de la muestra.

Joel Hernández, comisionado primer vicepresidente de la CIDH, recalcó el trabajo hecho hace cuarenta años y la valentía de aquellos miembros por venir a un país donde las situaciones eran realmente adversas. “Sin embargo, se hicieron presentes y desarrollaron su mandato de la manera más efectiva con miras de generar un impacto en la sociedad argentina”, puntualizó. La herencia trae aparejada nuevas obligaciones con el presente y la historia. “Tenemos que enfrentar con el mismo valor los retos que hoy tiene la sociedad”, recalcó antes del aplauso.

Nora Cortiñas, en conversación con ANCCOM, recalcó que los kilómetros caminados son muchos, pero aún falta para que se terminen. “La verdad será pública cuando abran los archivos y nos digan qué pasó con todos los detenidos y desaparecidos. Será pública cuando los más de quinientos jóvenes que no conocen su identidad sepan de dónde vienen y quién es su familiar, para que todos sepamos qué pasó con nuestros hijos”, dijo con su pañuelo blanco en la cabeza y el verde en la muñeca, reconfirmando que esa lucha del pasado se debe convertir en un compromiso con el presente.

Aún no se ha logrado que la verdad se haga totalmente pública, como dijo Cortiñas, pero el recorrido de la Comisión y el trabajo de las organizaciones sociales, ocupando con abrazos y sonrisas los lugares que el Estado abandona, son importantes para despertar a la historia y a las sociedades, devolviéndoles el protagonismo de su propio presente. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, confirmó su compromiso “por los que lucharon en el pasado y siguen luchado, por los desaparecidos y detenidos, los que sufren las ausencias de sus seres queridos, por los que siguen el camino de la defensa de los derechos humanos; los movimientos sociales, los fiscales y jueves, la prensa libre y los militantes de derechos humanos, tan emblemáticos en este país”, proclamó mientras la emoción, los recuerdos y ese sentimiento de algo aún inconcluso se apoderó del público. “Por todos ustedes y frente a los espectros de autoritarismos que aún siguen en la región, sepan que siempre nos encontrarán en el camino; como resistencia; como lucha y venciendo”, cerró. Y el compromiso es con el presente.

Jun 6, 2019 | DDHH, Novedades

Emiliano Hueravilo nació en la ESMA, es hijo de Oscar Lautaro Hueravilo y Mirta Mónica Alonso Blanco.

No es fácil definir qué es más impactante: si la historia que se proyecta y se narra en las paredes del hoy Museo Sitio de Memoria ESMA -ex Casino de Oficiales de la Armada- o la historia misma de esas paredes, que perciben hasta el día de la fecha marcas, golpes y rasguños de las 5.000 personas que estuvieron allí detenidas-desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar argentina. De entre las víctimas, Oscar Lautaro Hueravilo y Mirta Mónica Alonso Blanco dieron origen a un caso paradigmático. Ambos secuestrados la madrugada del 19 de mayo de 1977 son los padres de Emiliano Lautaro Hueravilo, el primer hijo de la ESMA, que 42 años después volvió a adentrarse en aquellas paredes para conducir una nueva recorrida por sus recovecos.

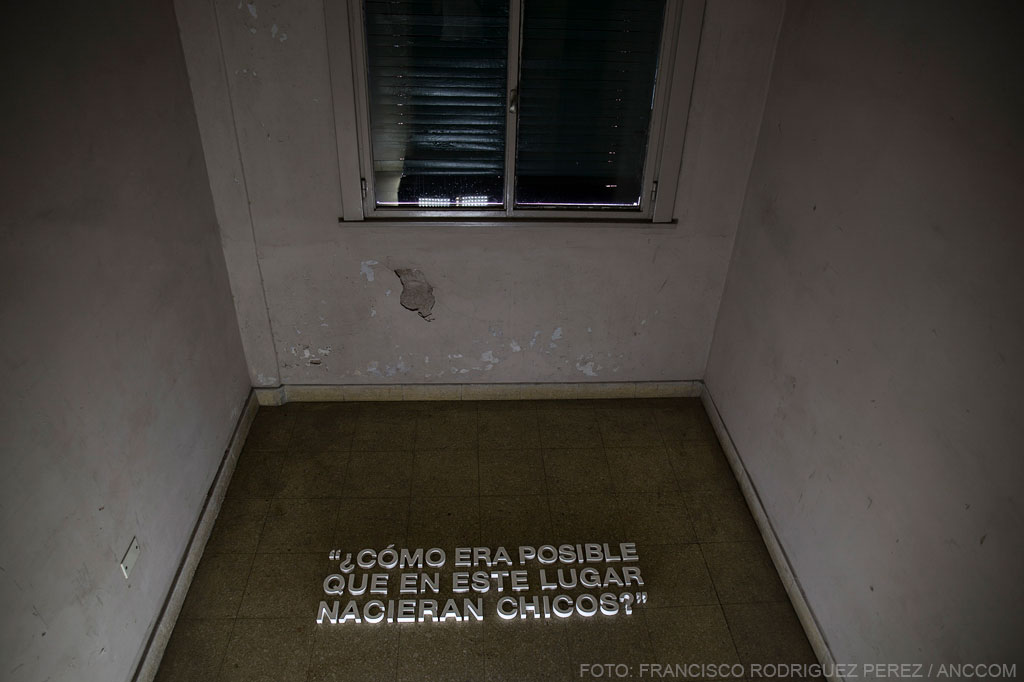

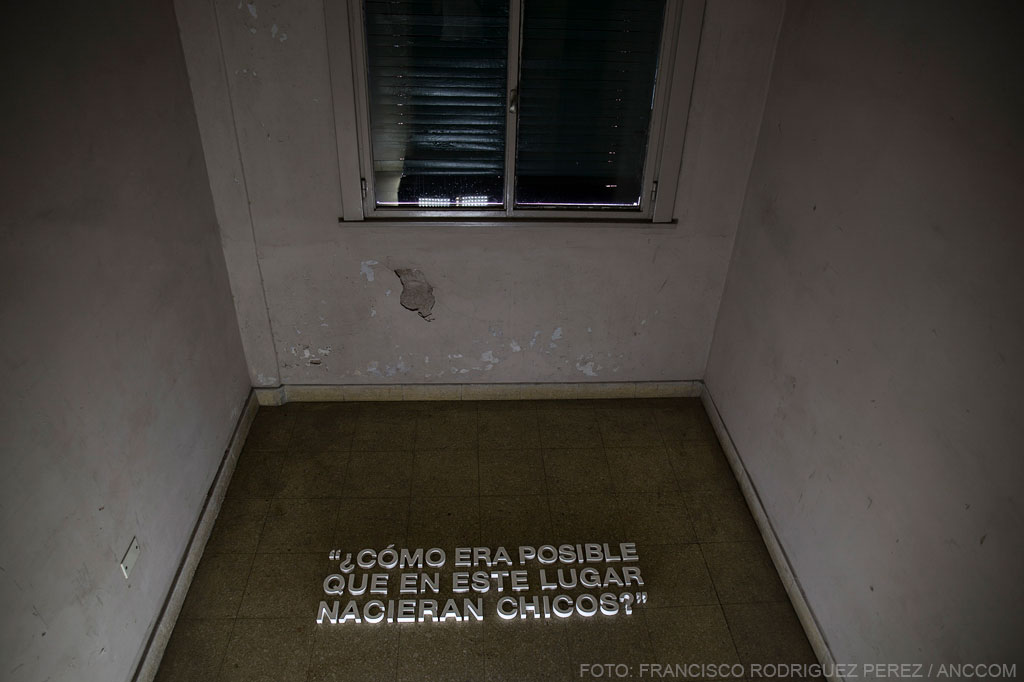

Usualmente, cualquier mención a la ESMA contrae significaciones que remiten a la muerte. El pasado sábado la directora del Museo, Alejandra Naftal, lo describió como “lugar en el que se puede comprobar que en la última dictadura militar se llevó a cabo un plan de exterminio, un genocidio, un plan sistemático de represión, tortura y muerte”. Siempre se asocia el lugar con la masacre, porque incluso era desde allí donde despegaban aquellos vuelos de la muerte, cuyo trágico final era el Río de la Plata. No obstante, el tercer piso del Casino fue también un lugar que dio vida, ya que funcionó como una maternidad clandestina. En este contexto, en una habitación de no más de tres metros cuadrados, nació Emiliano Lautaro Hueravilo, hijo de Oscar Hueravilo y Mirta Alonso, quien dio a luz engrillada y asistida por dos secuestradas más.

Todavía restan algunos minutos para las cinco de la tarde pero la fachada del Museo ya está repleta, con más de 200 personas que entre charlas y mates aguardan el comienzo de la visita. El último sábado de cada mes, el Museo Sitio de Memoria ESMA organiza una recorrida abierta en compañía de algún invitado especial. En cuanto Emiliano Hueravilo toma el micrófono y comienza a dilucidar su historia, el clima de fin de semana soleado se apaga. Las respiraciones, cada vez más tensas, acompañan al sentimiento de Emiliano que, con ojos vidriados, recuerda a su madre, a su padre y por sobre todo a su abuela, Eliana Saavedra.

La visita de las cinco es una recorrida por la ExESMA que se realiza el último domingo de cada mes.

El caso de Emiliano se puede catalogar como el inicio de un plan sistemático de robo de niños y niñas, mencionaba Naftal durante la apertura de la recorrida, no sin recordar también que al día de hoy son muchos los niños -ya adultos- que todavía no han recuperado su identidad. Emiliano nació el 11 de agosto de 1977 (según documentos de la dictadura) y pasó los primeros veintidós días en compañía de su mamá. Nada se supo sobre el paradero de la criatura hasta cuatro meses después cuando, por alguna razón que también se desconoce, fue abandonado en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires, la antigua Casa Cuna, y allí recuperado por sus abuelos.

Al hablar sobre sus padres, Emiliano lo hace en tiempo presente. “Mis viejos ´son´militantes”, expone al inicio de la recorrida. Al día de hoy, Oscar Hueravilo y Mirta Alonso continúan desaparecidos. De su madre menciona que tuvo la astucia en cuanto nació de hacerle una marca en la oreja izquierda, que lo acompaña hasta el día de hoy. “Era para reconocerme. Tenía la convicción de buscarme cuando saliera”, interpreta Emiliano. Pero jamás sucedió.

Un video en la entrada del Museo recuerda a su abuela, fallecida el pasado 17 de abril, y produce la primera caída masiva de lágrimas del público. “Este predio dice muchísimas cosas”, termina Hueravilo. “Hubo 30 mil, fue genocidio, hubo terrorismo de Estado” y los aplausos comenzaron a tronar.

Hoy Emiliano es médico, fundador de la agrupación HIJOS, director de Derechos Humanos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y padre de tres hijos. Lara, su hija mayor, lo acompañó el sábado durante la recorrida, así como también varios de sus compañeros del hospital, sus colegas de ATE e incluso sobrevivientes de la dictadura que habían estado secuestrados junto a sus padres. Es la segunda vez que vuelve al lugar en el que nació. La primera, en 2004, durante la recuperación de la ESMA, que hoy está postulado como Patrimonio de la Memoria de Unesco.

Mientras Emiliano contaba su historia, el silencio aturdía.

Otro de los protagonistas de la visita fue Osvaldo Barros, quien estuvo detenido y obligado a realizar trabajos forzosos desde enero de 1979 hasta febrero de 1980. Durante la recorrida por la planta baja, el altillo, “La Pecera”, “Capucha” y “Capuchita” fue describiendo vivencias y anécdotas que al día de hoy mantiene intactas en la memoria. “Este es el primer lugar donde los secuestrados veníamos a parar. Bajamos esa escalera, esos 10 escalones son inolvidables, los conté varias veces” mencionó al inicio de su alocución en El Sótano. Allí se encontraba también “La Huevera”, la sala de tortura, cuyo nombre recibe porque estaba recubierta con maples de cartón para aislar el sonido de los gritos. En el pasillo que conducía hacia los cuartos de “interrogatorio” un cartel se extendía de lado a lado. Su inscripción: “Avenida de la felicidad”.

“Todos tuvimos una etapa de capucha, grilletes, golpes y tortura”, recuerda Carlos Muñoz, otro sobreviviente y hoy trabajador del Espacio Memoria y Derechos Humanos. El valor de la identidad, actualmente característico de la lucha por las búsquedas y las restituciones, recibía otra connotación en aquel entonces. “A partir de que ingresabas acá perdías hasta tu identidad mínima”, menciona. Él fue el número 4261 y según afirma, hoy tiene la misión de darle voz a quienes no pudieron salir con vida.

La recorrida estuvo signada también por el deseo de justicia y la remitencia a los juicios. Los protagonistas insistieron en la importancia de acudir a las audiencias y presionar en las causas. Hoy, a varios de los condenados se les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria y algunos, incluso, fueron puestos en libertad, como el caso de “Pantera” Ferrari, menciona Osvaldo Barros. También estuvo presente la exigencia de preservación del lugar, que además es prueba judicial, pero también preservación de la memoria y la identidad.

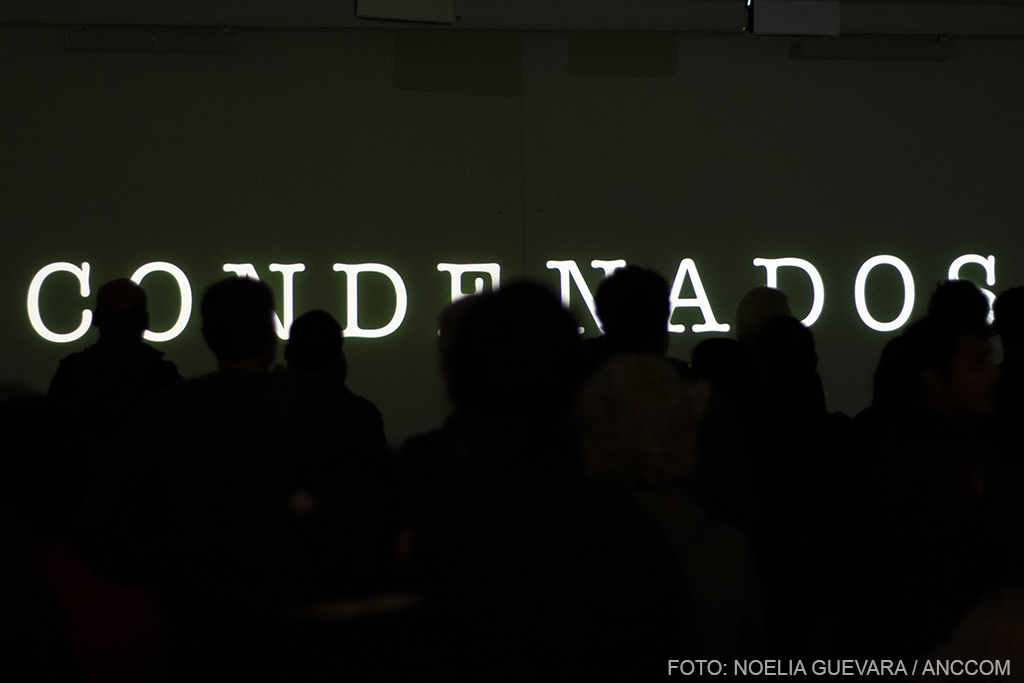

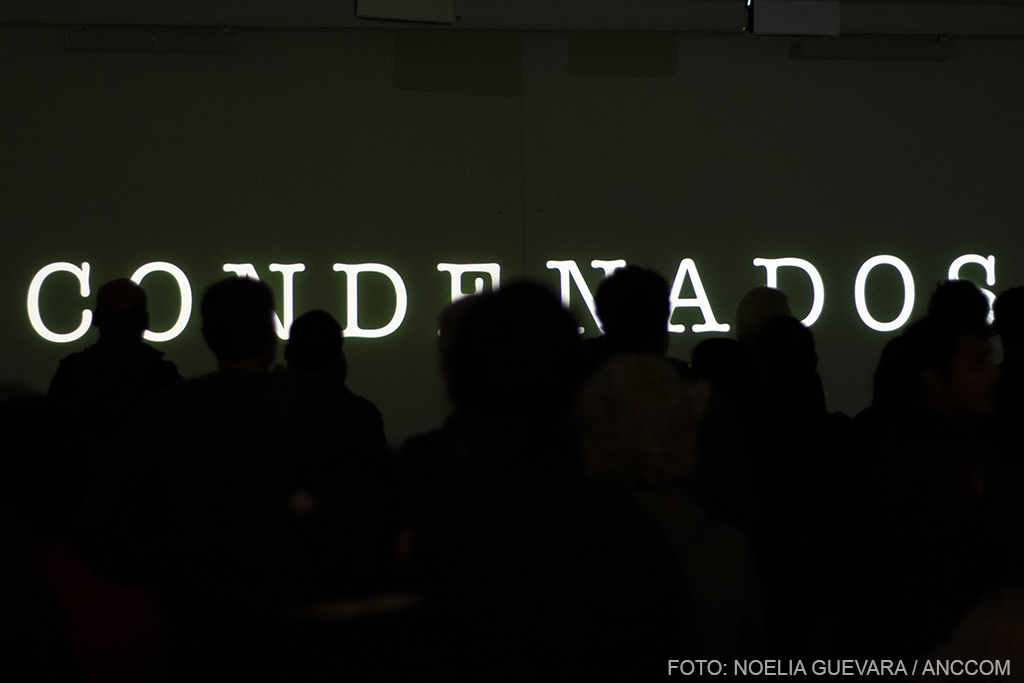

Tres horas después, la visita terminó en El Dorado, salón signado por una muestra visual sobre los condenados, al grito de “como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. La misma canción había sido entonada tan solo un día antes, en la marcha por la masacre de Monte que tuvo lugar en La Plata. Por última vez en el día, los aplausos volvieron a tronar.

May 30, 2019 | DDHH, Novedades

Existen solo cinco sitios en el mundo designados por la Unesco como Patrimonio de la Memoria de la Humanidad.

El Campo de Concentración y Exterminio de Auschwitz en Polonia, la cárcel donde apresaron a Mandela en Robben Island, el Memorial de la Paz por las bombas atómicas en Hiroshima, son algunos de los lugares que marcaron fuertemente la -trágica- historia de la humanidad y hoy están convertidos en símbolos por haber sido testigos de crímenes contra los derechos humanos. Transformados en emblemas que no merecen quedar en el olvido, han sido resignificados como insignias del Nunca Más.

Estos tres monumentos pertenecen al grupo de los cinco (sumados a La Isla de Gorée en Senegal y el Barrio del Puente Viejo en Bosnia y Herzegovina) que fueron ya declarados Patrimonio de la Memoria por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como Unesco. No obstante, hay un sexto lugar que está en tentativa de alcanzar la misma categoría de reconocimiento internacional: el Museo Sitio de Memoria ESMA.

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó durante la última dictadura militar como centro clandestino de detención, tortura y exterminio y también como espacio de trabajo esclavo, de maternidad clandestina y punto de partida de los vuelos de la muerte. Sus paredes, todavía testigo de las atrocidades allí cometidas, funcionan como testimonio de aquella época fatal de la historia argentina. Su núcleo operativo, el Casino de Oficiales, fue convertido hace cuatro años en el Museo Sitio de Memoria. El pasado viernes, en el acto por su cuarto aniversario se presentó formalmente su postulación ante la Unesco para ser reconocido como patrimonio histórico y mundial, proyecto que se viene formulando desde 2015, tal como lo recuerda Daniel Tarnopolsky, representante del directorio de organismos de Derechos Humanos de la ex Esma y en el Centro Internacional de Derechos Humanos de la Unesco.

Se espera que la decisión de la Unesco para el año 2021.

“En 2015 la propuesta entró en lo que se llama lista tentativa de la Unesco, que es una lista donde cada país incluye todas las propuestas que tienen para que ciertos lugares sean nombrados Patrimonios de la Humanidad; y a fines de 2016 la propuesta entró formalmente a la Unesco. Ahora tenemos que trabajar sobre el proyecto final, que lleva de dos a tres años, respondiendo a todos los postulados, que son muy específicos. Es una carpeta que incluye todo lo que es arquitectura, historia, todo lo que sucedió en el espacio desde su fundación hasta ahora -explica y agrega-. Una vez presentado o lo aceptan o lo rechazan. Raramente vuelve con indicaciones de cambio”, por lo que es de extrema vitalidad presentarlo según los parámetros, lo que demoraría, según estipula Tarnopolsky, hasta 2021.

En caso de aprobarse la propuesta, se nombraría al Museo Sitio de la Memoria Patrimonio de la Memoria y a todo el Ente público, es decir, a todo el Espacio de la ex ESMA, como área de protección. La propuesta tiene además un tinte de carácter regional. “La idea es que nosotros representemos a todo el sur de América Latina, es decir, a todos los países que fueron implicados en la Operación Cóndor”, afirma Daniel Tarnopolsky y los enumera: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Chile. Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, explica el por qué, en diálogo con ANCCOM: “Para ser patrimonio de la humanidad tiene que haber un lugar que cuente una historia determinada y esa historia tiene que tener ´valor universal excepcional´, es decir, que narre un hecho de valor universal, pero que sea excepcional en tanto único. En nuestro caso estamos presentando el lugar, la ESMA, un centro clandestino, y el valor universal, la práctica sistemática de desaparición forzada de personas”. Continúa Naftal aclarando que, en la Unesco, una vez que hay un lugar que representa un determinado concepto, ya no podrán ser declarados patrimonio otros espacios que representen lo mismo. Es entonces que la declaración del Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Memoria visibilizaría otros lugares de la región en donde se haya llevado adelante esta misma práctica. “Por eso tenemos que trabajar mucho, no solamente con los sitios de memoria de la Argentina, sino también con los sitios de memoria de estos países, con los que estamos empezando a conversar. No hay en este momento otro postulante que esté trabajando en un sentido similar al nuestro y eso es muy importante”, vuelve Tarnopolsky.

La propuesta tiene carácter regional:el sitio se convertiría en mojón de memoria de todos los crímenes realizados por las dictaduras latinoamericanas.

La Argentina es ejemplo y pionera en el camino recorrido bajo el halo de la Memoria, la Verdad y la Justicia, lo que posibilita que la ESMA pueda llegar a convertirse en ese símbolo, ese concepto, el de la desaparición forzada de personas, ya que, no solo es importante el lugar físico, sino también la historia presente entre los hechos que se narran y lo que hicieron posteriormente las sociedades con ese hecho. A su vez, existe un último punto clave a considerar por Unesco: el compromiso del Estado: que trascienda a los gobiernos y que los distintos sectores de la sociedad civil apoyen, sean partícipes y demuestren la pregnancia política, social y cultural del lugar.

Por otro lado, con el Museo Sitio de la Memoria declarado Patrimonio del Nunca Más, que es una categoría informal dentro de la de Patrimonio de la Memoria, el Estado argentino se debería comprometer a cuidar, mantener y proteger los espacios, impidiendo que sean destruidos y transformados. “Tiene que ver con un reconocimiento internacional, una protección internacional, lo que no quiere decir que estas cosas no van a volver a suceder. No nos inventemos lo que no existe, estas cosas por desgracia van a seguir sucediendo. Pero por lo menos hay un sello, hay un reconocimiento internacional de los desastres”, sigue el director del Ente Público al hablar de los patrimonios. En su portal, la Unesco establece que la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial busca garantizar la no repetición de los crímenes, además de fomentar la paz a través de la memoria y la reconstrucción de la convivencia intercultural. El valor de estos sitios reside en la memoria y en la influencia que los acontecimientos acaecidos en dichos lugares han creado en la identidad de su sociedad.

Conservar los lugares donde fueron secuestradas, torturadas y exterminadas miles de víctimas del terrorismo de Estado argentino durante la última dictadura militar es también una manera de rendirles homenaje y recordarlos permanentemente. Habilitar la visibilización internacional es importante, pero también lo es generar una reflexión y debate al interior de la sociedad argentina. La postulación ante la Unesco busca que Memoria no sea únicamente una canción de León Gieco cantada en los actos de escuela primaria, que no sean pañuelos pintados en las ciudades. Que la historia de Memoria, Verdad y Justicia, sean un elemento identitario de nuestro pueblo y que el grito del “Nunca Más” no sea sólo una categoría informal en los patrimonios, sino una realidad.

Mar 21, 2019 | DDHH, Novedades

Alfredo Mantecol Ayala, Lila Pastoriza, Gabriela Alegre, Ana María Soffiantini, Miriam Lewin y Manuel Franco.

A 15 años de su primera visita a la exESMA tras la recuperación de la democracia, sobrevivientes de ese centro clandestino de detención volvieron a recorrer esta semana el predio que se convirtió en símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.

En el marco de una actividad organizada por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio de Memoria, Alfredo «Manteco» Ayala, Ana María Rosita Soffiantini, Miriam Lewin y Lila Pastoriza volvieron al lugar donde estuvieron secuestrados para recordar aquella visita motorizada por el ex presidente Néstor Kirchner. Aquella secuencia terminó luego con la transformación de la Escuela de Mecánica de la Armada en un espacio de Memoria.

Quince años después, los sobrevivientes recordaron aquel 19 de marzo. «Había un clima de mucha emoción, pero también de tensión», recordó Lewin. La periodista participó de esta nueva recorrida y de la charla posterior a la que también se sumó Gabriela Alegre, ex legisladora y parte del grupo de organización de aquella visita.

Lewin confesó: “No quería participar de la visita porque consideraba que, si estaba el Presidente, era un acto público y debía participar la prensa. Igualmente, el hecho de encontrarme con mis compañeros y saber que uno está ahí, me hicieron asistir, más allá de las diferencias”.

«La memoria y la búsqueda de la verdad es una construcción en la que tenemos que intervenir todos»

Los sobrevivientes recordaron que fuera del predio, sobre la reja que da a la Avenida del Libertador, se manifestaba un grupo de padres de cadetes que no querían ser trasladados. “Había carteles, gritos, nos increpaban, y nosotros simplemente los mirábamos”, dijo Lewin. Y agregó: “Había un acuerdo tácito de no responderles de ninguna manera”.

También recordó que recorrieron el predio en grupos de dos o tres personas, reconociendo el lugar y las modificaciones que había sufrido. “Había un equipo de presos especializados en carpintería, plomería, que se ocupaban de correr paredes, bloquear de puertas, anular ascensores, para evitar el reconocimiento del lugar”, recordó.

Por su parte, Soffiantini destacó que el recorrido de aquel entonces fue “realmente impactante. Resultó un hecho trascendental para la Memoria y para buscar la verdad, una construcción en la cual tenemos que intervenir todos”.

La visita conmemoró la primera vez que los sobrevivientes reingresaron en libertad al predio, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner.

Lila Pastoriza definió aquella época como un tiempo de mucho debate. “Había gente que no creía que había que expropiar, incluso hasta el día de hoy”, reconstruyó Pastoriza. “Fue importantísima la decisión política de Néstor Kirchner -aseguró-, que fue un tipo absolutamente convencido de todo lo que había que hacer en ese sentido. Fue muy genuino en esta cuestión”.

“Esa visita del 19 de marzo fue un antes y un después para nosotros –agregó-. Fue encontrarse con un lugar en donde habíamos estado, habíamos reconocido, habíamos hablado en el Juicio a las Juntas sobre este lugar, habíamos declarado en el exterior, habíamos hablado mucho, pero no habíamos vuelto”.

Mantecol Ayala recordó unos días previos a la visita del 19 a la ex ESMA. “El domingo anterior me había llamado el secretario de la Presidencia y me había dicho que Néstor Kirchner quería entrar conmigo a la ESMA. Y yo no sabía qué decirle. ‘¿Qué Néstor?’, le pregunté”, recordó.

“El día que visitamos el predio por primera vez -continuó-, me bajé del micro y Néstor abrió los brazos como a 30 metros de donde estaba y me saludó. ‘¿Qué hacés Mantecol?’, me dijo. Me puso su mano en mi hombro y me pidió que le cuente todo sobre el lugar. Esos días fueron de una total locura para mi corazón”, declaró.

«Kirchner me puso su mano en mi hombro y me pidió que le cuente todo sobre el lugar», recordó Ayala.

Alegre recordó el proceso “complejo” para organizar la apropiación del predio, entre Nación, la Ciudad y los diferentes organismos defensores de los derechos humanos: “En aquel entonces, como también hoy, había un debate muy fuerte en torno al destino del predio”, dijo y continuó: “Con Nación hicimos la lista de los sobrevivientes y fue una oportunidad impresionante poder entrar. El edificio estaba en funcionamiento, todavía había dormitorios de cadetes”.

De cara a un nuevo aniversario del golpe militar, este domingo 24, el Espacio Memoria y Derechos Humanos inaugurará la muestra “Conquistas de la memoria” el sábado a las 18:00. Por la noche, se realizarán “audioguías” y proyecciones en el edificio.

Jul 4, 2018 | DDHH, Novedades, Te puede interesar

Es el último sábado de junio y “La visita de las cinco” en el Museo Sitio de Memoria ESMA comienza a poblarse con gente de todas las edades. La humedad acentúa el frío. Cuatro personas guían el recorrido: los ex detenidos desaparecidos Ricardo Coquet y Alfredo Ayala, la pareja de otro, Cristina Muro, y el periodista deportivo Tití Fernández. Cada uno guarda memorias distintas del Mundial 78.

A pocas cuadras de la ESMA, la cancha de River fue escenario de varios partidos de la Copa del Mundo. Según la dirección del viento, los detenidos engrillados y esposados podían escuchar los gritos de gol. Cristina Muro, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas, viaja en el tiempo a febrero de 1977, un año antes de que comenzara el Mundial.

“Un grupo de tareas de la ESMA ingresó a mi casa. Yo estaba sola con mi bebé de cinco días y mi otro hijo de dos años y medio. Mientras unos allanaban mi casa, otros me pegaban patadas en el suelo que provocaron que los puntos del parto se me abrieran. Así me enteré que mi marido estaba detenido. Ese día me vino a buscar mi mamá y nos fuimos a su casa de La Boca. Coloqué todos los muebles en la puerta por miedo a que me hayan perseguido. Yo estaba destrozada física y mentalmente”, relata.

A 40 años del Mundial 78 sobrevivientes de la ESMA cuentan sus vivencias del horror en la exposición “El Mundial en la ESMA”.

Aquel domingo 27 de febrero de 1977 a la noche, Cristina se despertó con sirenas que rodeaban la manzana. “Entré en pánico y lo único que llegué a decirle a mi mamá cuando me asomé por el balcón, ya que era la única opción que me quedaba, es que si eran ellos, que por favor cuidara a los nenes. No iba a permitir que me lleven”. Pero en el momento en que se asomó vio una multitud que se dirigía hacia La Bombonera, donde la Selección Argentina iba a jugar un amistoso con Hungría.

“A seis meses de ese día, mi mamá me dijo unas sabias palabras: ‘Si hoy no le festejás el cumpleaños a tu hijo de tres, le vas a cagar la vida para siempre’. Y ahí entendí que una cosa no tenía que ver con la otra. Ya bastante los genocidas nos estaban cagando la vida para que encima yo le agregara más pesar sobre el tema”, expresa y añade: “Mi hijo más grande vivió el Mundial juntando las chapitas de Coca Cola que había que levantarles el plastiquito y ahí traían los países para coleccionar. Pero también se crió sabiendo la verdad”.

Cristina nunca dejó de buscar a su marido, Carlos Alberto Chiappolini, hasta hoy desaparecido. La información que pudo obtener fue por sobrevivientes de la ESMA que declararon que falleció por las torturas en los interrogatorios. No hay rastros de él, por lo que se sospecha que sus restos fueron cremados en el campo de deportes que da al río.

Cristina nunca dejó de buscar a su marido, Carlos Alberto Chiappolini, hasta hoy desaparecido.

Ricardo Coquet, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), estuvo secuestrado en la ESMA desde el 10 de marzo de 1977 hasta diciembre del año siguiente. Junto a otros compañeros, realizó trabajó esclavo durante su cautiverio y, además del horror vivido, lo pagó con varios dedos de una mano. Mientras transcurría el Mundial, en el sótano de la ESMA se había montado una imprenta, una sala de documentación, diagramación, comedor, una sala de enfermería, tres salas de tortura, todas comunicadas por un corredor que era llamado cínicamente “el pasillo de la felicidad”. Allí trabajó Ricardo

“El día que Argentina le ganó a Perú por 6 a 0, yo estaba con un compañero, Miguel Ángel Lauletta. Había un televisor muy chico y los dos éramos ultrafutboleros. Vimos el partido y por unos segundos pudimos abstraernos del terror que se vivía en este lugar”, cuenta Coquet mientras observa el sótano. En un momento del match, uno de los guardias cerró la puerta, algo recurrente cuando llegaba algún detenido y comenzaban las torturas. “Cuando salimos del comedor donde estaba el televisor, encontramos a un compañero, del otro lado, muerto en el suelo. Se lo veía cianótico, seguro que se había tomado la pastilla para que no lo agarren vivo. Al verlo, caímos otra vez en el lugar donde estábamos”, rememora.

Alfredo Ayala, militante y referente villero de Montoneros, estuvo secuestrado desde septiembre de 1977 hasta 1980. También fue obligado a realizar trabajo esclavo y todavía hoy recuerda las constantes amenazas de muerte: “Te amenazaban si te veían desganado o si no trabajabas mucho, te daban una dosis de pentotal y te mandaban a los vuelos”. Ayala recuerda que imprimían las calcomanías que decían “Los argentinos somos derechos y humanos” y que se repartían en la vía pública como campaña para contrarrestar a los medios extranjeros que informaban la verdad al exterior.

“Mi participación respecto al Mundial arrancó en enero del 78 cuando me sacan de ‘capucha’, el lugar donde estaba el grueso de los detenidos, y me mandan al sótano. Esto funcionaba como una suerte de ‘sala de prensa’. Acá se confeccionaban hasta los discursos que debían reproducir los medios de comunicación”, evoca.

A lo largo del recorrido se incluyen testimonios recogidos en la megacausa ESMA.

En el sótano funcionaba además un estudio fotográfico, una sala química de revelado y una isla de edición de video. “Tengo imágenes muy claras en mi memoria sobre la circulación de ciertas personalidades mediáticas y periodistas que eran de los grandes medios de entonces. El Poder Judicial todavía nos debe el juicio a los civiles. Los que están en el Gobierno ahora son los hijos y los nietos de los milicos de esa época. La lucha por la verdad de los cinco mil compañeros que pasaron por acá continúa”, afirma.

A lo largo del recorrido, se incluyen testimonios recogidos en la megacausa ESMA: “Me llamó la atención cuando los militares colocaron un televisor para que los compañeros vean los partidos –dice uno–. No sé si era para hacerlos sentirlos bien o peor aún. Pero la realidad es que mientras escuchábamos los gritos de los goles, también escuchábamos los gritos de los torturados”. En otra de las declaraciones, una sobreviviente recuerda que al ganar el Mundial muchos de ellos fueron subidos a varios autos para ver el festejo en las calles, la gente llorando emocionada, las banderas, y gritando por Argentina. La mujer pidió sacar la cabeza por la ventanilla para sentir el aire y, por un momento, se le cruzó gritar que estaba secuestrada, pero al segundo se dio cuenta que nadie iba a hacer nada.

El periodista deportivo invitado, Tití Fernández, toma el micrófono y cuenta que, con 27 años, él salió a festejar al Obelisco y lo volvió a hacer en 1979 cuando Diego Maradona y Ramón Díaz ganaron el Mundial juvenil en Japón: “Fui uno de los tantos idiotas que salimos a festejar diciendo que los argentinos éramos derechos y humanos. No nos habíamos enterado de esto y ahora me da vergüenza. Esta historia recién la empecé a vivir de grande”, confiesa y opina: “Los políticos utilizan la Copa del Mundo para ocultar la realidad, para su beneficio. Hoy la Argentina se quedó afuera del Mundial y lo único que espero es que en la tapa del lunes no vuelvan a hablar de Nisman”.

La exposición “El Mundial en la ESMA” estará abierta hasta el 31 de agosto, de martes a domingos de 10 a 17, con entrada libre y gratuita.

En el tercer piso, ‘la pecera’ fue otro espacio usado para trabajo esclavo: traducción de artículos periodísticos, análisis de bibliografía, redacción de libros. Allí, entre los cubículos, se encuentra la historia de Lisandro Raúl Cubas, militante de la Juventud Peronista (JP) que estuvo detenido entre octubre de 1976 y enero de 1979. Estudiante de Ciencias Económicas en la UBA, Raúl tuvo que oficiar de periodista y entrevistar al director técnico de la Selección, Cesar Luis Menotti. Con el carnet falsificado del Colegio Profesional de Periodistas y de la revista Confirmado, bajo amenaza de muerte, ingresó a la cita concertada y cumplió con la tarea que le encomendaron. No se animó a decirle a Menotti que era un desaparecido, pero sí salió en la foto oficial publicada a los pocos días en el diario La Nación: el objetivo era que su familia lo reconozca y supiera que estaba vivo.

La exposición “El Mundial en la ESMA” estará abierta hasta el 31 de agosto, de martes a domingos de 10 a 17, con entrada libre y gratuita.