Feb 1, 2016 | Entrevistas

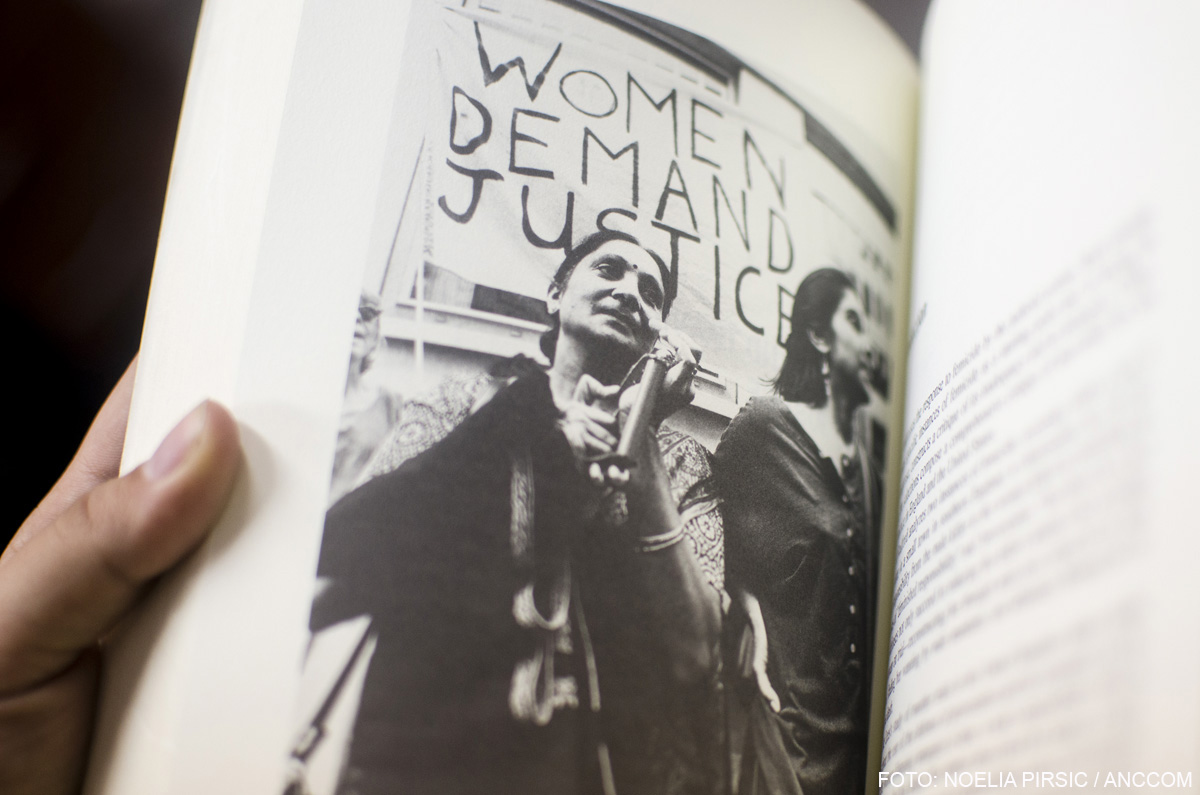

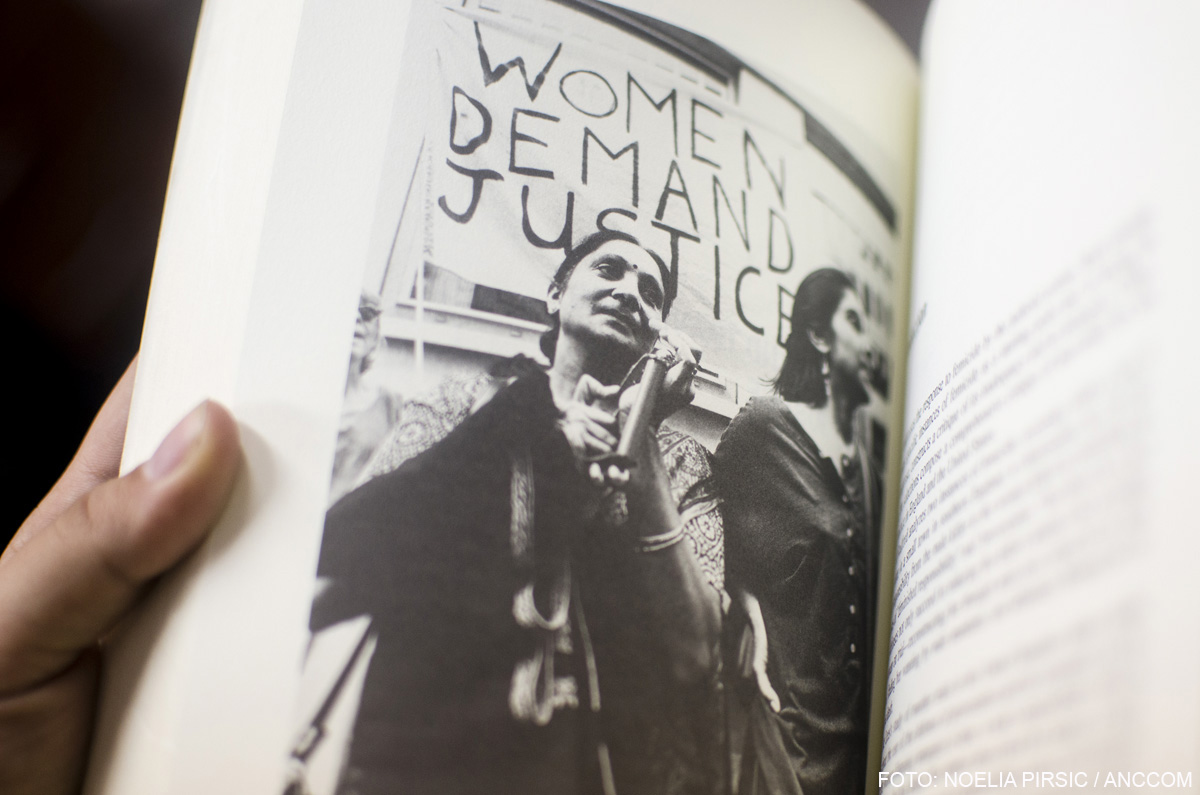

“Una relación tormentosa lindante con lo enfermizo”, “nada sucedió esa noche diferente a lo que venía sucediendo hace treinta y ocho años”, “una relación patológica”, “se sintió desbordado”, estos son algunos de los argumentos que miembros del Poder Judicial han utilizado para disminuir las penas en las condenas de varones acusados de femicidio. Sin embargo, cuando las imputadas son las mujeres, no sucede lo mismo. Ellas no son escuchadas, su discurso se vuelve objeto de duda y se ignora la violencia previa que han sufrido. Estas reacciones son ejemplo del sesgo sexista en el accionar del Poder Judicial, que se da tanto en la elección de las figuras jurídicas como en los juicios y en las condenas. A estas conclusiones ha llegado la investigación “Homicidios conyugales y de otras parejas. La decisión judicial y el sexismo”, realizada por la abogada Marcela Rodríguez y la socióloga Silvia Chejter, quienes analizaron 144 sentencias de homicidios (consumados y en grado de tentativa) entre cónyuges y otras parejas durante el período 1992-2010. ANCCOM dialogó con Rodríguez, Master of Law por la Universidad de Yale y responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación.

¿Qué fue lo que las motivó a realizar la investigación?

Nos interesaba explorar cuál era la respuesta judicial ante los casos de femicidios y de homicidios de varones por mujeres. Partimos de una premisa: la justicia quiere mostrarse con “los ojos tapados”, como una observadora imparcial, neutral y objetiva. Sin embargo, los y las operadoras del derecho están atravesados por una cantidad de factores, entre ellos, el sexo, el género, la clase, etcétera. No es una cuestión biológica. Es decir, hay mujeres que tienen un discurso y un punto de vista que no necesariamente difiere del punto de vista de los varones como clase dominante. El sistema social está estructurado en históricas jerarquías y relaciones de dominación y subordinación entre los géneros. Esto es legitimado por el Poder Judicial, que a su vez lo refuerza. Quienes están en la Justicia (como en otras esferas de poder) tienen su mirada construida desde un punto de vista masculino, pero ello está ocluido bajo un velo de neutralidad. Cuando el paradigma de lo humano es un determinado grupo de varones, heterosexuales, sin discapacidades, blancos, de religiones dominantes, ello se esconde en la neutralidad y objetividad del derecho; este ángulo de visión por ser dominante no se identifica como un punto de vista sesgado. Y esto claramente se expone en las sentencias, las prácticas y los discursos judiciales. Buscamos indagar sobre estas cuestiones. No se trató de un análisis cuantitativo. Lo que nos interesaba era distinguir el impacto diferencial de la respuesta judicial en relación con varones y mujeres. Vos podés tener una norma, en apariencia neutral, pero que tiene un resultado diferencial y su aplicación perjudica a las mujeres en relación con los varones. El feminismo ha detectado que mujeres y varones son percibidos como entidades del ser, ontológicas y no como construcciones epistemológicas. Esto también estaba en juego. Además, en algunos casos había discriminación no solo por género sino también por clase social y etnia porque las categorías se cruzan. Había que leer mucho entre líneas, la discriminación no siempre aparece manifiestamente en una pena, o en el resultado favorable o desfavorable de una sentencia.

¿Cuál fue la metodología?

Nos concentramos en el discurso y en las resoluciones que toman los jueces para llegar a las condenas, las absoluciones, los tipos jurídicos elegidos, las penas aplicadas. Pero fundamentalmente en los argumentos que desarrollan los jueces. Hicimos esta investigación antes de la reforma del artículo 80 del Código Penal. Por lo tanto, lo que teníamos originalmente como objeto era la identificación y recolección de homicidios agravados por el vínculo conyugal para su posterior análisis. La forma de recolección de las sentencias no fue seleccionar determinados casos especiales, en el sentido de buscar casos paradigmáticos de discriminación porque eso te da una muestra sesgada desde el punto de partida. Recolectamos todas las sentencias de homicidios de varones a mujeres y de mujeres a varones porque esa es la manera de detectar los sesgos discriminatorios del sistema. Fuimos viendo que muchos casos que surgían en nuestro relevamiento tenían que ver con otro tipo de parejas, las que no estaban casadas y que era un número mayor que las que tenían vínculo conyugal y decidimos que no podíamos excluir esas sentencias de la investigación. En la medida que seguíamos haciendo este relevamiento, detectábamos que había otras situaciones en las que no había homicidio consumado pero había tentativas de homicidio, que también eran relevantes para la investigación. En estos casos también se observaba discriminación, por ejemplo, esto se evidenciaba al conducir el caso al tipo de lesiones en vez de mantenerlo como tentativa de homicidio.

¿Era una manera de minimizar la violencia?

Exacto. La violencia era minimizada, invisibilizada, pocas veces se le otorgó su real dimensión y relevancia en los casos en estudio. Esto es una cuestión que surge de aplicar una metodología feminista, que consiste en mirar la realidad de la vida de las mujeres (o en este caso las muertes), cuáles son las experiencias, las respuestas del sistema y a partir de allí hacer teoría. No se puede hacer teoría de la nada y tratar a la fuerza de insertarla en la realidad. Una tiene incorporada esta metodología y de la misma manera que una debe decir desde dónde está parada, la metodología también tiene que ser expuesta.

El Poder Judicial tiene una concepción totalmente diferente del lenguaje de la que tiene el feminismo, para el cual el lenguaje es vehículo de estereotipos de género y de percepciones diferenciadas de los géneros.

Para el derecho, el lenguaje es una forma de poder, tiene sus jergas propias y los operadores no abren este discurso. Pasa lo mismo, muchas veces, con el discurso médico. Mantener la distancia, el poder. El derecho es muy cerrado en este sentido, sólo abogados y abogadas tenemos la facultad de cubrir determinados roles, nadie más. Las facultades de Derecho no ayudan a abrir el lenguaje, a exponer sus sesgos discriminatorios. Este es un lenguaje que resulta ajeno para quienes son víctimas de un delito o de un crimen de género. Los jueces dicen que analizan hechos, como si los hechos les vinieran dados objetivamente por la realidad, cuando lo que sucede es que los jueces construyen los hechos, los fijan, los eligen, determinan cuáles van a ser relevantes y cuáles no. Y cuando constituyen determinados hechos como relevantes, esto define la resolución del caso.

Y en esa construcción pueden dejar de lado hechos importantes…

Si, por ejemplo, cuando hay violencia previa contra las mujeres y la desconocen o tergiversan, esto distorsiona absolutamente el resultado. La tentativa de homicidio puede ser conducida a lesiones. Si hay un caso donde una mujer mata al marido en una situación de legítima defensa, el historial de violencia previa debería ser expuesto y tenido en consideración a los fines de cómo van siguiendo los distintos pasos de la investigación y de la propia resolución del caso. Si desde el comienzo se desconoce, o se excluye un historial de violencia, ya no se investiga. Negar determinadas situaciones de violencia o del contexto puede cambiar el resultado del caso. Del mismo modo, cuando el historial de violencia previa desencadena el femicidio, con una larga culminación de hechos violentos que los jueces ignoraron y así aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación. Una aclaración relevante: el artículo 80 del Código Penal tenía el inciso 1 de agravados por el vínculo. El último párrafo del artículo dice que en aquellas circunstancias extraordinarias de atenuación el juez puede aplicar la sentencia de ocho a veinticinco años de homicidio simple. Esto ha sido argumentado y aplicado de un modo absolutamente desigual en relación a mujeres y a varones. La otra cuestión es cómo los jueces eligen y cómo valoran las pruebas. Quizás el ejemplo más obvio son los testimonios de las mujeres; sean víctimas o imputadas, lo habitual es falta de credibilidad por parte de los jueces. Existía la categoría de “mujer mendaz”, ahora la versión más moderna es averiguar si es “fabuladora”. Sin embargo, respecto de ningún varón que va a denunciar el robo del estéreo del auto se va a pensar que está fabulando o que pretende engañar al seguro.

¿Es un concepto que está solo asociado a las mujeres?

Sí, y sobre todo en delitos de género, como violaciones o violencia en el ámbito familiar. No solo los testimonios de las mujeres son desvalorizados sino que cuando otra persona da testimonio a favor de lo que sostiene esa mujer cae en los mismos mecanismos, se cree que es una mentirosa. Ahora, cuando el testimonio es de una persona que atestigua a favor de un varón, le creen. Hay un caso que es increíble. Dos hijas de una mujer escucharon lo que sucedía en la pieza de al lado, los gritos y alaridos de la madre cuando la estaban asesinando. Los testimonios son justamente lo que se puede percibir con los sentidos. Sin embargo, en el juicio dijeron que eran testimonios de oídas. O no dan valor a testimonios de familiares de las mujeres. Pero a los familiares de los varones siempre les creen. Una de las cuestiones en las que nosotras nos centramos es en el tipo de argumentaciones y muchas veces esas argumentaciones toman como probanzas aquello que dictaminan los peritos. Aún en casos en que obviamente esas pericias presentan problemas graves, las toman igual en consideración para justificar el resultado al que quieren arribar. El otro punto significativo es la selección de la norma que van aplicar los jueces; por ejemplo, si es tentativa de homicidio o lesiones, si deciden que es un homicidio atenuado o agravado. Esta selección puede dar lugar a una gran arbitrariedad, lo que hemos identificado en un número significativo de sentencias. Así, se consideraba que no se aplicaba la norma que agrava el homicidio cuando hay un vínculo conyugal porque la pareja estaba separada de hecho, aunque en la práctica el marido casi viviera en la casa. La última de las etapas es la interpretación que hacen los jueces de las normas. Y ahí se desarrollan estereotipos y respuestas discriminatorias. Se muestra el paradigma de cómo se construye el derecho desde un punto de vista del poder dominante en una sociedad de supremacía masculina, oculto en los velos de la neutralidad y objetividad. El problema es que este punto de vista, por ser dominante, es muy difícil que sea confrontado por otro punto de vista porque al ser dominante se vuelve ontológico.

¿Cuáles fueron los principales sesgos sexistas que encontraron?

Entre las cuestiones que se reiteraban en casi todas las sentencias -ya fuera homicidios de varones a mujeres o de mujeres a varones-, se destaca la existencia de un historial de violencia previa. En algunos con condena previa, en otros con medidas de prevención y en otros donde no había ninguna respuesta ni constancia judicial pero era traído en el juicio por la declaración de los testigos. Ahora bien, los tribunales, en general, ignoraban la violencia, la minimizaban, la invisibilizaban o la tergiversaban. Incluso la han utilizado para atenuar la pena aplicable al homicida. Por ejemplo, le aplicaron circunstancias extraordinarias de atenuación porque era violento. Esto trajo como consecuencia que los casos agravados por el vínculo pasaran a tener la pena del homicidio simple. Había muchas situaciones en que se desplazaba la culpa a la víctima. Por ejemplo, un varón que tenía una amante, ella le dijo que iba a hacer pública la relación y él la mató. Y dijeron que ella iba a arruinar una familia cuando el que la arruinó fue el marido al tener una amante. Es una discriminación manifiesta. Otra situación típica es justificar al hombre por la mera creencia de infidelidad o que mató a la mujer porque sentía que se le iba algo propio. En los casos en que las imputadas eran mujeres esto no pasaba. Cuando se trataba de varones, cualquier tipo de situación que los hiciera temer la pérdida del control y el dominio sobre las mujeres era un desencadenante posible para el homicidio. Cuando las mujeres cometían homicidio eran situaciones de autopreservación, de protección. Otro de los puntos salientes que revelan las sentencias es la falta de la obligación de actuar con la debida diligencia del Estado. Uno de los deberes que tiene el Estado es actuar para prevenir, reparar y sancionar las violaciones a derechos humanos y en los casos de violencia contra las mujeres eso está reforzado por la Convención de Belém do Pará y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es un deber estricto, específico, pero no se cumple. En las sentencias ni siquiera se mencionaban estos instrumentos. Esto ha cambiado un poco en los últimos años. A partir de una mayor visibilización de casos, estos instrumentos se mencionan más en las sentencias. Esto es, se aplica en los casos que llegan en instancias más graves, pero todavía la prevención no es una de las prioridades. La efectiva vigencia del cumplimiento de la obligación de debida diligencia es una de las grandes deudas.

¿Cómo repercutió la reforma del artículo 80 del Código Penal?

El inciso 1 del artículo 80 es una de las reformas más importante porque alcanza la mayor cantidad de situaciones de femicidio. Se incorporan vínculos, no sólo de cónyuges sino ex cónyuges, parejas de cualquier índole, con o sin convivencia, novios, amantes, etc. Al comprobar el vínculo ya es aplicable la agravante. Y, además, acotamos la discrecionalidad del último párrafo del artículo, que explícitamente se dispone que no se pueden aplicar las circunstancias extraordinarias de atenuación en aquellos casos en que hubo violencia previa. Y ahí se evita la reconducción a la pena del homicidio simple. Si el hombre fue violento no es una circunstancia extraordinaria sino habitual. Estos suelen ser conocidos como femicidios íntimos. El inciso 11 es lo que se conoce más habitualmente como femicidio, es el homicidio a una mujer perpetrado por un hombre cuando mediare violencia de género. Diana Russell identificó la naturaleza política del femicidio, que es un concepto antropológico, social, político, cultural. Por ello no se puede reducir a un mero tipo penal. Es una dimensión política y social, no son hechos aislados, insulares, cometidos por hombres psicópatas, enfermos, sino que es un continuum de violencia de género y alcanza diversas situaciones que finalmente terminan en el femicidio. En síntesis, es la muerte de una mujer por razón de su género. La Convención de Belén de Pará marca que la violencia de género es producto de la desigualdad histórica y estructural entre varones y mujeres, hay un desbalance de poder. No estamos hablando de un varón más grande, más robusto, que mata a una mujer físicamente más pequeña. Es una cuestión social, un sistema estructural de relaciones de poder. Por eso no se trata de una desigualdad que deba probarse caso por caso. El inciso 12 es el que contempla el homicidio que se comete sobre otras personas con el objeto de hacer daño a la mujer, son femicidios vinculados. En el momento de la sanción de la ley, hubo varios casos de varones que habían matado a los hijos o a los familiares. Existió una discusión respecto de poner la palabra femicidio o no. El potencial político, social, cultural, antropológico que tiene el concepto de femicidio cae en un reduccionismo si hay que traducirlo en un tipo penal. Finalmente, el artículo 80 tiene impacto en los artículos de lesiones, donde también se aplican los agravantes del artículo 80. Esto es sumamente importante a los fines de intentar prevenir la violencia, porque la justicia debe responder más adecuadamente en los historiales de violencia previa, en los episodios previos que suelen constituir lesiones, antes de que llegue a un resultado letal.

¿Qué se debería hacer para que la gente que compone el Poder Judicial tenga una perspectiva de género más amplia?

A mediados y fines de los años 90 yo trabajé con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en capacitaciones a juezas y jueces de nuestro país y diversos países de América Latina y el Caribe. La experiencia me permitió aprender que se requiere no solo de la transferencia de conocimientos sino del cambio de actitudes, de sensibilización, lo cual es más difícil aún. En ese momento algunos jueces no conocían los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora esto cambió, se han difundido, existieron cursos diversos. Pero las cuestiones más complejas que identificamos en la investigación tienen que ver con un problema de prejuicios mucho más acentuado. Esto obliga a abordar el problema desde diversos ángulos, que implique trabajar con equipos interdisciplinarios, y no sólo trabajar con los jueces y juezas sino con quienes son funcionarios y empleados en el Poder Judicial. Algunas de estas medidas se están tomando. Creo que se debe evaluar los resultados de esas medidas y en su caso aplicar las reformas que sean necesarias. La difusión de las sentencias, sus responsables, las argumentaciones, también tiene un rol importante si es tomado seriamente en cuenta y no a los fines de meras medidas reactivas que no abordan los problemas de fondo. Quizás en algunos casos habría que ser más proactivos en relación con sancionar a quienes actúan cometiendo determinado tipo de faltas graves sistemáticamente respecto de los derechos humanos de las mujeres. Los jueces tienen un enorme poder sobre la vida, la libertad, y en este caso los derechos más fundamentales de las mujeres, incluido el de una vida libre de violencia. Este inmenso poder conlleva una inmensa responsabilidad de la que deben ser conscientes. Además, las universidades también deben incorporar entre sus materias una perspectiva de género, y no solo mediante algunos cursos aislados.

¿La investigación va desde 1992 a 2010, la tendencia se mantuvo siempre?

Llegó un punto en el cual la lectura de sentencias era reiterativa, encontrábamos los mismos patrones, las mismas respuestas. Efectivamente, percibíamos que si leíamos diez sentencias más iban a repetirse muchas de las cuestiones que analizábamos, más impacto diferencial, más invisibilización o minimización de historiales de violencia, más discriminación en detrimento de los derechos de las mujeres.

Ene 22, 2016 | inicio

Étienne Balibar visitó Buenos Aires en el marco del 50 aniversario del libro que escribió junto a Louis Althusser, Para leer El Capital, uno de los textos fundamentales de la renovación del marxismo europeo a mediados del siglo pasado.

Actualmente Balibar es profesor emérito de la Universidad París X-Nanterre, profesor visitante en la Universidad de Columbia, Nueva York, y como profesor distinguido en la Universidad de California. Además, integra el Comité de apoyo del Tribunal Russell para Palestina desde hace seis años. Afiliado al Partido Comunista durante dos décadas, sus intervenciones en el campo del marxismo apuntaron a sacar a Marx de la lectura doctrinaria en la que las directivas de la ex URSS lo habían encerrado. Su actividad intelectual combina con notable lucidez el desarrollo conceptual y el análisis político. Su obra abarca campos y tradiciones sumamente complejos como la teoría marxista, la filosofía de Baruj de Spinoza, la ontología de Gilbert Simondon, entre los sus recientes desarrollos y una amplia serie de estudios e intervenciones orientados reflexionar sobre las formas de la subjetividad política y de sociabilidad configuradas en el marco del capitalismo neoliberal y a denunciar sus tendencias desdemocratizadoras.

Invitado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Universidad de San Martín y el Centro Franco Argentino junto a la embajada de Francia, Balibar participó de una intensa semana de conferencias, talleres y mesas de discusión.

Étienne Balibar estuvo en Buenos Aires.

– Este año se celebra el cincuentenario de la publicación de Lire le Capital, trabajo colectivo que usted escribió con Louis Althusser. ¿Se podría pensar que la «crisis del marxismo», que Althusser destacó como una oportunidad para inducir un recomienzo de la teoría marxista, tiene hoy una nueva oportunidad?

– Es algo muy extraño para mí, que ese trabajo sea tratado actualmente como un objeto de celebración, una especie de «lugar de memoria». Esto quiere decir que ya no soy tan joven, tal vez incluso pertenezca al pasado… Pero es muy interesante ver que la huella de este trabajo colectivo no ha sido totalmente borrada. Cuando (Álvaro) García Linera estaba en prisión, utilizó la concepción althusseriana de los «modos de producción», al mismo tiempo que otros trabajos de procedencia marxista, para inventar una estrategia política fundada en el reconocimiento de las luchas de los habitantes locales como elemento determinante del combate contra el imperialismo. La herencia althusseriana tiene que ser un instrumento de desestabilización del marxismo tradicional que pertenece a una tradición completamente eurocéntrica y que se alió en parte a formas de organización política que ya no parecen estar vigentes.

– Usted ha desarrollado a lo largo de varios años el concepto de «igualibertad» (égaliberté) ¿Podemos pensar la existencia de una relación de igualdad/libertad capaz de superar las dicotomías entre la defensa de las libertades individuales y la aspiración a la igualdad? ¿Cree usted que esta idea puede iluminar las experiencias de América Latina en sus condiciones actuales o en las posibilidades futuras?

– No hay ninguna formulación absoluta, única, en particular ninguna formulación que sea la propiedad de una sola cultura y de una sola historia. Es importante decir esto cuando uno es francés, porque los franceses que hicieron hace tiempo una revolución ejemplar en nombre de la igualibertad, están demasiado convencidos de ser para siempre los únicos intérpretes autorizados… La igualibertad, tal cual yo la entiendo, es el eterno problema de la política. Originalmente, yo la había formulado para tener en cuenta a la vez la crítica de los movimientos comunistas del siglo XX, que sacrificaron la libertad en pos de la igualdad pero finalmente no la establecieron, y las contradicciones del liberalismo burgués, que se autodenomina defensor a ultranza de las libertades, incuso al precio de sacrificar la igualdad, pero que tiene una concepción extraordinariamente selectiva, limitativa, incluso represiva de la «libertad». Pero repito, a mi forma de ver no hay solución, hay un problema permanente. Sin embargo, estoy persuadido de dos cosas a la vez por experiencia y por el razonamiento. Primero, no se puede separar libertad e igualdad como defensa por un lado de intereses individuales y por otro de valores colectivos. Las libertades colectivas (incluidas las libertades políticas) son tan importantes como las libertades individuales -es lo que dice la tradición republicana o tradición de la «ciudadanía»-. Y la igualdad es un factor de autorrealización para el individuo tanto como la solidaridad social. El egoísmo no está inscripto en la naturaleza humana. En segundo lugar, hay al menos una evidencia negativa del hecho que, en una perspectiva de emancipación, no se puede oponer estos dos principios; la evidencia es que donde las desigualdades están creciendo, las libertades son pisoteadas, y donde las libertades individuales y colectivas (incluso las libertades «burguesas», «derechos humanos», «libertad de conciencia», etc.) son destruidas, las desigualdades de poder, estatus y riqueza están creciendo … Por lo tanto hay que insistir con tenacidad, en reclamarlas ambas.

– En su opinión, ¿qué es ser de izquierda hoy en día?

Étienne Balibar dijo que «no se puede separar libertad e igualdad como defensa por un lado de intereses individuales».

– En un texto reciente, muy generoso para conmigo y tal vez un poco irónico, Antonio Negri dijo que yo ocupaba «el centro de la izquierda». Estoy dispuesto a asumir esta fórmula en el siguiente sentido: ser de izquierda implica sostener varios requisitos que son heterogéneos e incluso contradictorios entre sí y hacerlo de manera radical.

Por ejemplo, hay que luchar por una transformación y una redemocratización del estado por las razones que he indicado anteriormente.Y hay que comprometerse a la vez, con los múltiples movimientos de emancipación que no pueden definirse en relación al estado pero sí en relación a la sociedad, a la cultura e incluso tal vez a la religión. Muchos de éstos no son ciertamente convergentes entre sí (se vio claramente en el pasado, con el conflicto del feminismo y del movimiento obrero, después del feminismo con los movimientos de independencia nacional que se prolongan en la actualidad, o en la gran contradicción entre la cuestión de la lucha contra el racismo y las luchas por los derechos de las mujeres o contra la discriminación de las identidades sexuales minoritarias).

Básicamente, ser de izquierda es querer «transformar el mundo», es decir transformar la sociedad, y proporcionar los medios de tal manera, que varios objetivos de emancipación puedan lograrse conjuntamente. Sobre estos medios, quisiera insistir particularmente en la dimensión «internacionalista» o cosmopolita, lo que me conduce a otra fórmula: ser de izquierda es encontrar las alternativas a la globalización capitalista, que sean ellas mismas globales, yendo más allá de las fronteras. Es enfrentar el capitalismo pero también el nacionalismo.

Ene 19, 2016 | inicio

A una semana de su abrupto despido de Radio Continental, Víctor Hugo Morales habló con ANCCOM sobre el significado político de su desplazamiento, su situación laboral y anímica, el poder de Magnetto detrás de Macri, el cinismo de Lombardi y el futuro del periodismo.

¿Cómo se sintió en Plaza de Mayo el día siguiente a su despido ante la multitud autoconvocada?

Conmovido, perplejo, abrumado, desconcertado, feliz. Todo eso junto.

¿En qué situación se encuentra con Radio Continental? ¿Después del discurso en la Plaza lo contactaron?

No. Yo tuve la esperanza ese día en la Plaza, por eso que se me ocurrió decirlo cuando miraba la multitud. Mi análisis fue que no solamente me estaban quitando a mí de la radio, si no que les estaban quitando una de las voces que esa gente que estaba allí siente que la representa, o que le dice una parte de una verdad que quieren escuchar a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos profundamente que ver con la democracia. Y entonces se me ocurrió decir en nombre de esa multitud que me devolvieran el programa. Pero eso no fue escuchado, así que nadie me llamó.

¿Le hicieron alguna oferta laboral en un medio de comunicación?

No. Nadie me ha llamado para tener una conversación concreta. Pero te llaman y te dicen “la radio está a su disposición” emisoras más chicas de las que normalmente tienen predicamento fuerte. De las emisoras de grandes audiencias nadie me ha hablado y me parecen que están todas muy consolidadas con una muy buena programación. Por consiguiente, una de las cosas graves que hizo la radio cuando me echó fue dejarme pedaleando en el aire en el mes de enero. Esto es difícil para cualquier profesional, como resulta muy fácil entender.

¿Por dónde se lo va a poder seguir escuchando o leyendo?

Ahora mi trabajo –entre comillas- es atender colegas y hablar con todos los posibles, de todos los ámbitos y de esa manera distraerme de esta ausencia tan fuerte que es en mi vida de cuatro horas, que en realidad eran seis horas -por las dos horas de preparación-, y que eran más todavía porque en realidad todo el día estaba pensando en el programa. Pero bueno, estoy en una situación un poco extraña todavía. No he hecho el duelo. Así que eso vendrá más adelante.

¿Qué pasó con su programa de TV Bajada de Línea?

Bajada de Línea no sale más en Canal 9, que actualmente parecería pertenecer a la misma que Radio Continental.

El presidente Mauricio Macri lo señaló como un fanático kirchnerista, ¿qué opina sobre sus declaraciones?

Que ese es justamente el argumento por el cual la Radio (Continental) prescindió de mí. Que ese fanático kirchnerista el día que habló ante una multitud en la Plaza mencionó, entre otros temas, dos de los más graves en que ha tenido discordancia con el Gobierno: la Ley antiterrorista y la falta de despenalización del aborto. Los fanáticos no son críticos de lo que hacen los gobiernos a los que supuestamente adhieren. En consecuencia, Macri podrá repetir lo que (el CEO de Clarín Héctor) Magnetto ha creado de mi persona porque él es la máscara con la que Magnetto está actuando ante nosotros: Macri es Magnetto. Entonces dice lo mismo que Magnetto. Es la única coherencia que hay sobre las palabras que dijo ese día.

¿Sigue sosteniendo que el motivo del despido de Radio Continental es puramente político?

Sí, enfáticamente. Fue muy gracioso lo del periodista que le preguntó a Macri si hay o no hay libertad de expresión. De cada mil presidentes, cuántos, sino mil, dirían “por supuesto que hay libertad de expresión”. Lo grave ahí es no haber repreguntado. Pregunta sin repregunta es… pobre como pregunta. Macri dice “este gobierno no va a decir quiénes trabajan y quiénes no de los periodistas”, y acabamos de ver cómo cumplió la promesa de campaña de que no trabajasen más los de 6-7-8, y cómo echó a la gente de Radio Nacional. Si le hubiera preguntado sobre eso, la pregunta nada más que por formulada hubiese derrumbado la respuesta absurda de Macri.

¿Cuál piensa que es presente y el futuro del periodismo?

Hasta a los periodistas les cuesta mucho mantener un alto nivel de información. Es el esfuerzo que hagan permanentemente, en el minuto a minuto: de una lectura profunda de diarios, de una revisión total de portales, de una búsqueda trascendente de los pensadores y sus ensayos de este momento de lo que está ocurriendo en el mundo, del análisis que sepan nutrirse cuando no sabemos de alguna disciplina para entender algo que económicamente nos parece que vale la pena entender. De una manera más compleja que nunca, sale un periodista que se exprese. De ese periodista que se exprese, hay una opinión y una manera de pensar que la gente respetará o no, en función de ese nivel de información que maneje.

¿Qué piensa de lo que dijo Hernán Lombardi sobre que usted seguirá con sus programas en Radio Nacional?

Un ataque feroz de cinismo. Porque dice que hay libertad de expresión porque yo puedo hacer programas donde el protagonista es Mozart o Piazzolla que, por otra parte, hago gratis en Radio Nacional, y que dejaré de hacer, porque entender que cínicamente puede querer hacer creer que hay libertad de expresión porque yo puedo anunciar la sinfonía número 30 de Mozart es llegar a términos de un cinismo… como si un tsunami lo envolviese a uno.

En algunas entrevistas de los últimos días usted hizo referencia a su salud, o parafraseando: que espera que no afecte a su salud la situación que está viviendo. ¿Cómo se encuentra anímicamente?

No, no. Yo lo que he dicho es que, frente a lo que manifestó la radio como motivo de despido: que yo no había cumplido profesionalmente, para marcar el tipo de profesional que soy mencioné que durante 10 años no falté nunca. Cuando digo nunca es nunca. Y que eso tenía que ver con la buena salud que Dios me dio y que, ojalá, ahora no se afecte. Pero estoy muy bien, no se preocupe, por ahora.

Ene 19, 2016 | inicio

“Al gobierno ecuatoriano se lo acusa permanentemente de tener un monopolio de medios a su favor, pero 250 emisoras son privadas y hay dos estatales –dice Marcelo Del Pozo, y enseguida se pregunta-: ¿dónde está el monopolio?” Este comunicador, docente universitario, productor y director de televisión y cine es gerente general de Ecuador TV, el canal público que comenzó a emitirse en 2007, un año después de que fuera elegido como presidente Rafael Correa. En 2008, Del Pozo asumió como director de programación y se hizo cargo de la compra de materiales y de las coproducciones nacionales e internacionales.

De Pozo llegó a Buenos Aires para participar, a comienzos de este mes, de las jornadas “Otra televisión es posible”, organizadas por los canales Encuentro y Pakapaka en el Ministerio de Educación. El espacio fue pensado para el intercambio, la reflexión y la exhibición de las ideas y las experiencias de las televisoras públicas, educativas y culturales de Argentina y de Latinoamérica. El ecuatoriano participó del panel “El futuro de los medios públicos. De dónde venimos y adónde vamos” junto a otros especialistas, como el colombiano Omar Rincón, el director ejecutivo de la TV Pública argentina Martín Bonavetti y el inglés Peter Looms, que realiza investigaciones sobre medios para las universidades de Dinamarca.

¿Cuál es la relevancia de este encuentro latinoamericano de televisoras públicas en la actual coyuntura?

Primero, se cumplen 10 años de la creación de Educ.ar, que es la cabeza de los canales Encuentro y Pakapaka: ese solo hecho es un hito relevante, porque las televisiones públicas que hemos surgido con posterioridad lo hemos tomado como un referente contemporáneo. Lo segundo es que estos son espacios de intercambio, de encuentro, de concretar algunos niveles de cooperación más tangibles. Hay que fortalecer el financiamiento de las televisiones pero no sólo en términos económicos, porque el dinero de por sí no hace nada, sino en cuestiones concretas, como hacer la cooperación, o capacitar, cosas que nosotros desde la televisión pública, y después desde la televisión educativa, hemos incentivado mucho. Por lo menos una docena de profesionales de canal Encuentro y Pakapaka han ido a Ecuador a compartirnos sus experiencias, a dar talleres, a hacer un acompañamiento. De todos los aspectos posibles: temas de marcas y promoción, branding, contenidos específicos en lo educativo y en lo infantil. Hemos realizado trabajos con contenidistas, guionistas, directores, y sólo para poner el caso concreto entre Ecuador y Argentina, porque también ha habido experiencias de cooperación con Colombia, con Chile. Todo esto es muy enriquecedor.

¿Cómo fue la experiencia de la creación del canal Ecuador TV, la primera televisión pública del país?

En el caso de Ecuador, al no haber habido medios públicos, fue difícil para los que lo hacíamos. Había que crear la necesidad de algo que era nuevo, y tenía que haber un empoderamiento de la ciudadanía sobre esos medios. Tampoco estaba la atadura a un formato establecido para poder innovar sobre él. No había televisión pública, no había medios públicos en general, entonces el relato que hacían los medios comerciales era un monólogo, se referían a lo público, al deber ser de los ciudadanos y del Estado y relataban esta imagen de que los ciudadanos no eran parte del Estado. Ese es el primer relato que tienen que recuperar los medios públicos cuando aparecen, hacer ver que son parte de lo ciudadano, que la comunicación tiene que establecerse con una narrativa más justa y demostrar con nuestro accionar que no todo lo estatal es ineficiente y que no todo lo que sea público es un gasto innecesario. Si bien Ecuador TV debería parecerse más, por su dimensión y su carácter, a la televisión pública argentina, como nació contemporáneamente al canal Encuentro y a los medios del polo audiovisual de Educ.ar, nos hemos acercado más a tomar su modelo de trabajo a nivel de coproducciones, producción, la figura del productor delegado, del guionista y el contenidista. Recurrimos a licitaciones, no por abaratar costos lo hacemos todo dentro de casa, sin recurrir a casas productoras. Es un modelo que ha sido exitoso y beneficioso para el ámbito de la producción independiente en Ecuador. En un país como el nuestro -con una serie de complejidades sociales, de diferencias étnicas, de diferencias regionales, idiomáticas-, nos fueron muy útiles estas propuestas que vienen desde Argentina para conocer cómo abordar el tratamiento de los temas federales, regionales, lo étnico, el romper los estereotipos, el empezar a ver y a escuchar otras voces, otros acentos y tonos de los diferentes relatos de la vida de un país.

¿Cuál es la rentabilidad social que tienen los medios públicos frente a los medios privados y comerciales?

Un medio le vende al anunciante televidentes. Y el anunciante entra como a consumir esos televidentes. La televisión pública no le vende televidentes al anunciante, le vende contenidos a la gente, ese es su principal cliente. El darle importancia al contenido, al individuo donde quiera que esté, esa es su prioridad, por lo cual hay que llegar a todo el país, no solamente donde está la mayoría que compra. Porque así era como estaba medido el país, hasta donde la red de distribución de los productos llegaba era el país que me interesaba anunciar. Entonces, el objetivo es llegar a donde esos individuos, que no necesitan comprar, que no tienen un supermercado en la esquina, que no usan esos productos, pero que igual merecían tener acceso a un medio de comunicación, porque la comunicación es un derecho y ahora está anunciado por una ley que lo ampara como tal. Es muy importante que ahora tengamos una cobertura del 80%, que le demos igual peso al individuo de la periferia, de las provincias, como al de la capital o de las grandes ciudades, que le demos valor al individuo que no consume como es el niño, como es el habitante de una minoría étnica, que ya sufre de por sí la discriminación por no recibir los mismos beneficios que el ciudadano de la urbe.

¿Desde los medios públicos hay una intención de democratizar la comunicación y desde los privados de mercantilizarla?

Evidentemente, eso es absoluto. El democratizar la comunicación no es solamente que tengan acceso a un medio de comunicación por el cual reciben información sino facilitar una comunicación de ida y vuelta. Por eso los avances que se logren hacer en temas de interactividad, a nivel de las nuevas plataformas digitales son importantes. El beneficio de esta democratización no tiene que ver tanto con un rendimiento comercial sino con los beneficios sociales. La gente tiene derecho a estar informada de que hay servicios a los que puede acceder, que ponen a disposición campañas de salud, comunicación gubernamental, información educativa, tiene derecho a saber que está incluida dentro el territorio porque está viendo en directo esa información. Eso tiene un valor social muy grande. Nuestros medios son una gran inversión, sólo que esto no se expresa en dinero sino en un beneficio social que se va a reflejar a mediano y largo plazo en educación mejorada, en las posibilidades de desarrollo de la gente, en saber que pueden acceder a ciertos servicios o que estén alertas a ciertos compromisos de salud como la vacunación, el chequeo médico y evitar así que la gente se enferme. Ahí está la rentabilidad social de tener medios de comunicación públicos al servicio de la ciudadanía.

Con respecto a la regulación de los medios, ¿cuáles son los principales lineamientos de la Ley de Comunicación en Ecuador?

Es una ley muy amplia, porque no solamente regula los contenidos de los medios de televisión, radio, medios impresos, le da espacio a lo intercultural, ordena que haya respeto a la franja diurna y que los contenidos para adultos vayan a partir de las diez de la noche, sino que también le da derechos al ciudadano hasta ahora desamparado, como el derecho a la réplica, o a pedir el anonimato a alguien que no está debidamente judicializado. Algunos de los detractores de la ley de la comunicación han sido los propios periodistas. Hace unos 15 días, en el diario mayor de Quito, El comercio, despidieron a un editorialista que atacaba a la Ley de Comunicación y ahora la única ley que puede ampararlo por el despido por temas ideológicos es la propia ley. Antes simplemente era la decisión de un empresario que despedía un trabajador, pero ese trabajador es un comunicador y no puede ser estigmatizado o discriminado por su forma de pensar. Hay también regulación en cuanto a la posesión de más de un medio, a la vinculación de grupos comerciales con la comunicación; o sea, no puede haber grupos del sector financiero involucrados en la comunicación, tampoco empresas de un sector de la comunicación que tengan varios medios. Por ejemplo, no puede haber una cadena de comunicación dueña de un periódico. Esta regulación es importante aparte de la desconcentración monopólica, para impedir que se formen estos grandes frentes de intereses comunes donde lo económico y lo comunicacional corresponden a un mismo interés, y peor aún, cuando los dos corresponden a un interés político. Porque resultaba que un dirigente barrial no tenía las mismas posibilidades de ser candidato por un movimiento político que el banquero que se lanzaba a político. O que los medios generaban tal especulación con respecto a un tema con el que se estaban beneficiando comercialmente.

Del Pozo señala, sin embargo, algunos aspectos en los que queda trabajo por delante. Al estar atada la televisión pública a las mismas normas y reglamentaciones que la televisión comercial, señala que deberían crearse algunas salvedades y da un ejemplo: como la ley actual dice que no puede haber un concesionario que tenga dos medios, y a los dos sectores los rige el mismo reglamento de distribución de frecuencias, la televisión pública no puede tener una frecuencia para las zonas urbanas y otra para las marginales. “Estamos tratando de ver cómo hacemos para tener ese beneficio, poder tener las dos señales. Debería haber algunas excepciones, no en la parte reglamentaria, sino en estas licencias para poder tener una ventaja sobre la televisión comercial. Se habla de la distribución equitativa, de 33% para medios comerciales, 33% para los públicos y 33% para los comunitarios, pero en la práctica son 200 medios comerciales y somos 2 medios públicos. La compensación no va a venir de parte del Estado creando 200 medios públicos o teniendo una proliferación de medios regionales solo para equilibrar. No es necesario equilibrar numéricamente, se lo puede equilibrar de otras maneras, como es esto de que finalmente nosotros estamos presentes en todas partes y en algunos lugares somos los únicos que llegamos, entonces al menos podría haber la posibilidad de tener un segundo medio”.

» La comunicación, y el periodismo en particular, debe ser objetivo pero no necesariamente imparcial. No hay que caer en ese juego de decir “nosotros como somos públicos estamos obligados a la imparcialidad”, porque algún contrapeso hay que crear. ¿Por qué sólo lo malo es una noticia?».

En la Argentina de los últimos años, los medios masivos se convirtieron en los principales opositores de las nuevas políticas públicas de comunicación donde el Estado tiene un rol central como regular, actor y promotor. ¿Cuál es el escenario en Ecuador con respecto a la relación del gobierno y los medios concentrados de comunicación?

Al gobierno se le acusa permanentemente de tener un monopolio de medios a su favor. Pero 250 emisoras son privadas y hay dos estatales, entonces ¿dónde está el monopolio? Es importante entender que hay medios que son del Estado y que creo que es muy lícito que esos medios quieran priorizar la información del gobierno para que se conozca y cree ese conjunto de contrapeso a la información que lo omite o que lo distorsiona. La comunicación, y el periodismo en particular, debe ser objetivo pero no necesariamente imparcial. No hay que caer en ese juego de decir “nosotros como somos públicos estamos obligados a la imparcialidad”, porque algún contrapeso hay que crear. ¿Por qué sólo lo malo es una noticia? ¿Por qué no también lo bueno es noticia? Entonces ahí entra el rol de los medios públicos.

¿Qué resistencias e inconvenientes tiene la televisión pública en Ecuador? ¿Cuáles son los desafíos actuales?

Tratar de parecernos menos a lo comercial, porque como somos tan nuevos, nuestra gente viene influenciada por la televisión comercial. Y entonces hay mucho miedo de innovar, de salir de los estereotipos, de hacer cosas que tal vez no son muy convencionales, y creo que ahí está también la audacia, en embarcarse a nuevas plataformas y explorar nuevos formatos en la generación de contenidos. Y también descentralizar la emisión y compartir el escenario con otros actores similares. Los medios públicos tenemos que perder ese centralismo y empezar a encomendar a los sectores provinciales y a las periferias la capacidad de comunicar, para personalizar los contenidos hacia una pertinencia local con identidad local.

De los doce países que integran UNASUR, nueve optaron por el formato japonés-brasileño de televisión digital terrestre. ¿Esto promueve una mayor integración regional latinoamericana?

Representa la integración regional, porque de esa manera se evita que haya una barrera que nos impida intercambiar. Ahora estamos entrando a lo digital, pero hace poco, en la época analógica, la Argentina tenía una norma de transmisión PAL B similar a la de Europa, Uruguay también, pero no tenía nada que ver con lo que pasaba de Chile hacia el norte. Brasil tenía la propia y México tenía la americana. Es decir, nos creábamos nuestra propia barrera de que yo mandaba un casete con una película y no la podías ver. En ese sentido, la homogeneización de las plataformas nos ayuda a todos a poder intercambiar y participar.

El fortalecimiento de los medios públicos en América Latina es notable. ¿Qué rol juegan en la construcción de la democracia?

Uno de los principales deber ser de los medios públicos es el sostenimiento del régimen democrático, la visibilización del Estado, porque el Estado no puede ser subvalorado ni menoscabado. Otro rol fundamental es la educación en ciudadanía a la gente. A veces pensamos que por generación espontánea surge la democracia, y no: eso hay que enfrentarlo y hay que trabajarlo. Y esta tarea no es una obligación de los medios comerciales o de los privados, es una obligación de los medios públicos que hay que defender.

Actualización 15/09/2015

Ene 11, 2016 | inicio

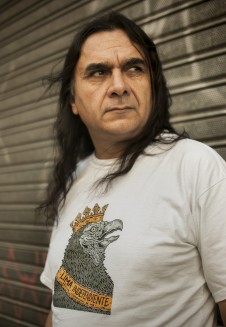

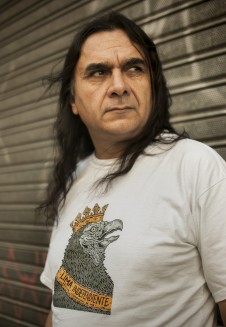

José Celestino Campusano es un director de cine nacido en Quilmes, un 22 de febrero de 1964. Se formó en el Instituto de Cine de Avellaneda, durante los años ´80. Pero el cine no fue lo primero que practicó: “Dibujaba historietas y mis contenidos eran muy críticos”, dice. Campusano se ha caracterizado a lo largo de su carrera por retratar temáticas marginales que usualmente no atraviesan las lentes de las cámaras del cine convencional. De origen laburante, critica a quienes estigmatizan la figura de lo marginal en lo popular y combate esa construcción de sentido: “Busco poner (a los marginados) en el lugar que corresponde: un lugar digno, complejo, un lugar al que esta gente no le da la cabeza ni el corazón para entender esa realidad”. “Provengo del under literario y del under cinematográfico”, se autocalifica, y toma esa identidad como una posición política ante el cine norteamericano de pochoclos y los “patrones de legitimación” (sic) que éste crea a través del accionar de las distribuidoras extranjeras. El uso de la anécdota como leitmotiv y la naturalidad con la que trata las temáticas que aborda lo distingue y lo coloca como uno de los directores de cine independiente argentino más interesante de los últimos años.

¿Hace cuanto que estás haciendo cine?

Empecé a filmar con cierta regularidad, empezar a elaborar proyectos, escribir guiones, todo esto desde hace catorce años. Me estaba enfermando, estaba muy mal de ánimo, muy pero muy mal de salud inclusive, por no filmar. Era una cuestión que estaba prácticamente agonizando, te digo. Con problemas pulmonares y demás. Empecé a filmar y me empecé a curar. Hoy en día no sufro de nada.

¿Cómo fue empezar?

¿Cómo fue empezar?

En realidad, el primer guión que escribí y que llevé al INCAA fue a los 14 años, en el ´78. Después filmé un corto documental en el ´86. En el ´91, otro documental corto con un amigo. Pero a relacionarme o a dedicarme obsesivamente y saber que lo vas a instalar o instalar, hará quince años. He filmado más o menos catorce producciones, pero en condiciones de largo. Casi todas han ido a festivales. Pero en condiciones de largo y que hayan tenido notoriedad, desde “Legión” para acá. Son siete con “Placer y martirio”.

Nombraste lo documental y tu cine tiene mucho de eso.

Yo lo que busco es, con las herramientas de un documental, establecer relatos secuenciados donde no se pierda la cotidianeidad.

Hay mucho del campo antropológico también.

Totalmente, lo que yo quiero es dejar un testimonio de vida. Me pone muy feliz que haya tantas películas, son siete. Está buenísimo eso.

¿Tu cine podría ser considerado una especie de entretejido de muchas historias personales?

Por ahora sí, por ahora es eso, pero estoy considerando justamente en estos días, crear una nueva productora, más extrema.

¿Más extrema?

Si, porque Cinebruto lo que tiene es lo siguiente: tiene anécdotas, que provienen de varias personas, mías algunas, otras de allegados, y ¿cómo unís una escena con otra? Con un enlace. Y generalmente en el enlace se pueden establecer ciertos patrones de influencia, que no son del área de la vida, son de otra área. Ahora, ¿qué pasa si a esa historia le sacamos esos enlaces? Queda discontínua. Bueno, ¿a quién le importa? Si lo que está es valioso, puedo decir sí, pero la gente no está acostumbrada; bueno, que se acostumbre. No es tu problema. ¡Que se acostumbre el otro! Ahora bien, cuando yo te cuento una historia, te cuento también fragmentos. Cuando vos recordás historias, vos recordás fragmentos, no recordás la cadencia total de la historia. ¿Qué pasa si entramos en ese área de composición, un área de alusión permanente? ¿Se ha hecho? No se, tal vez alguien lo hizo. Pero hay que ver si alguien lo hizo basándose pura, exclusiva y obsesivamente en la fuerza de las anécdotas. Solamente en eso. Ahí yo veo que nadie lo ha hecho, he visto mucho cine –toneladas- y creo que nunca lo vi.

Con esto de las anécdotas, llama la atención cómo encontrás esas historias…

Es que te puedo asegurar que delante tuyo están pasando todo el tiempo, por mes están pasando docenas y docenas, ¡te aseguro! El tema está en que yo mismo me sorprendo. De repente digo, ¿cómo no me di cuenta? ¡Pasaron dos años para que me de cuenta! A veces rememoro mi pasado y digo Uy!, y encuentro la historia; es más, a una historia de hace más de 15 años le encontré ciertas implicancias y lo valioso, después de quince años y estuvo siempre ahí. Es que justamente se nos ha educado para no ver. Insisto con eso. A nivel familiar también. A nivel amistad, ni hablar a nivel pareja. ¡Que no veamos! Porque mientras menos veamos somos más conducibles y más predecibles.

Retornando las historias que abordás, es algo difícil encontrar películas que toquen temas como la vida de los motoqueros, la homosexualidad en ambientes marginales, la delincuencia, etc., del modo en que vos los retratás.

Retornando las historias que abordás, es algo difícil encontrar películas que toquen temas como la vida de los motoqueros, la homosexualidad en ambientes marginales, la delincuencia, etc., del modo en que vos los retratás.

Sí, a mi me gusta abordar temáticas que no están exploradas. Te digo, si a vos estas películas te parecen políticas, intensas, tenés que ver lo que se viene.Cine bruto se va a ir radicalizando, pero por otro lado hay otro cine que estoy conjeturando y me salgo de la vaina por hacerlo.

Empujar un poquito el límite más allá.

Sí… Todo, siempre. Porque el arte es así: o sos complaciente o sos detractor. No hay vuelta. Pero si viene uno y te dice “¿pero no hay alguna manifestación artística que sin ser detractora siga siendo arte?” Y yo te diría que en realidad es una nueva reiteración y reconfirmación de nuestros gustos más repetidos sobre el arte, pero es algo que no nos va a asombrar, y es algo que no nos va a modificar. Yo creo que lo bueno del arte es que te puede modificar y nos puede hacer un poco mejores. Genera conexiones de corazón a corazón. Eso es lo que hace, no hace falta que le hables el mismo idioma. Por ejemplo, llevé a Varsovia Vikingo, donde hablaban polaco e inglés, y vos fijate que la entendieron más que acá a la película. No sabés, cuando el traductor me decía las preguntas, yo decía “¡Cómo entendieron la película estos tipos!”.

¿No había prejuicios?

Ninguno. Estuve en el País Vasco en una retrospectiva y me decía Álvaro Barroba: “José, tus películas son para mi fascinantes porque refundan el castellano. Es un manejo del idioma que nos sorprende por todos lados. ¿Cómo hablan así?” Y vos fijate que gente de acá objeta todo el tiempo los diálogos ¿Con qué autoridad decís eso? Yo le he preguntado a esta gente: pero ¿vos dirías que como actúan los actores en la TV o en el cine es como la gente habla en la realidad? ¡No! Entonces te han mentido toda la vida. Te han hecho creer que lo mentiroso es lo verdadero. Creo que lo verdadero es verdadero, y me dicen “las actuaciones de tus películas…” No están actuando. No actúa nadie acá. Todo es consensuado, estamos todos hermanados, somos todos amigos. Si querés actuación, andá a mirar una película yanqui. Estamos haciendo cine sin actuación, con presencias. La actuación es representación. En Cine Bruto, la forma de hablar es la genuina, la cadencia del habla es genuina y el tono de las réplicas también lo es. Entonces no hay representación, hay presentación. Hay presencias que presentan.

¿Cómo fue empezar?

¿Cómo fue empezar? Retornando las historias que abordás, es algo difícil encontrar películas que toquen temas como la vida de los motoqueros, la homosexualidad en ambientes marginales, la delincuencia, etc., del modo en que vos los retratás.

Retornando las historias que abordás, es algo difícil encontrar películas que toquen temas como la vida de los motoqueros, la homosexualidad en ambientes marginales, la delincuencia, etc., del modo en que vos los retratás.