Jun 14, 2017 | Culturas

El mes pasado, durante un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente Mauricio Macri lanzó, junto a Gabriela Michetti, el Plan Nacional de Discapacidad y dio a conocer sus principios rectores sin profundizar en el contenido concreto. Un mes después, distintas organizaciones del sector de discapacidad desconocen el alcance real del proyecto y mantienen distintas posturas, que van desde la expectativa hasta la incertidumbre. La desconfianza aumentó esta semana cuando salió a luz que, en lo que va del año, el Gobierno eliminó sin aviso pensiones no remunerativas para más de 80.000 personas discapacitadas. La mayoría de ellos se enteró cuando fue a retirar dinero al cajero automático.La cifra trepa a 170.000 damnificados si se considera a quienes perdieron el beneficio a lo largo de 2016. La oposición planea presentar un proyecto legislativo para frenar la medida y las organizaciones que nuclean a las personas con capacidades diferentes interpusieron un amparo ante el Poder Judicial. “Los Down pueden trabajar si lo desean”, argumentó para defender la medida oficial el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino

Los lineamientos generales que se expusieron y conforman el proyecto que presentó Macri hace un mes hacen hincapié en tres ejes principales: la inclusión, la heterogeneidad y el compromiso comunitario. En ese sentido, Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-Autónoma) señala: “Si se llevaran a cabo, realmente no harían más que cumplir con la legislación vigente, esto se viene planteando en organismos internacionales hace 20 o 30 años”.

“El Plan se lanzó pero es como si fuera un envase sin contenido aún”, analiza, por su parte, Carla Campos, coordinadora de Servicios Legales de la Asociación Argentina de Padres de Autistas –APAdeA. Ferreres opina al respecto: “Es el eterno anuncionismo, da que pensar que el Plan no es más que eso. Probablemente se hagan algunas cuestiones pero nada que sea lo suficientemente profundo como para impactar en la calidad de vida de las personas con discapacidad.”

“No vemos más que una intención pero en concreto no hubo nada”, reconoce también Alejandro Cytrybaum, miembro de la Comisión Directiva de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina –ASDRA-. Desde esta institución le enviaron una carta a la vicepresidenta solicitando que se amplíen los contenidos y bases del Plan. “Queremos saber de qué se trata y quedamos a su disposición para colaborar con todo nuestro conocimiento y trayectoria”, comentó Cytrybaum.

Campos de APAdeA también da lugar a la expectativa: “Lo que esperamos es estar cerca para ver si se quiere trabajar seriamente y si es así, colaboraremos”. Por su parte, Mercedes Molinuevo, subdirectora médica de la Asociación Cívil ALPI que se dedica a la rehabilitación neuromotriz de pacientes, estuvo presente el día del lanzamiento y dio su percepción sobre el anuncio: “Tiene que ver con tratar de corregir algunos aspectos y poner el acento en otros como la inclusión y la accesibilidad. Después discriminar qué tipo de discapacidad posee una persona para ver qué le corresponde otorgar y qué no.”

Laura Lemura, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), aseguró que debieron hacer un pedido de acceso a la información pública ya que salvo por el discurso de los funcionarios de Cambiemos y por un comunicado que se difundió a través de la página de la Casa Rosada, no circuló más información al respecto. También el diputado nacional Alberto Ciampini (FPV), que preside la Comisión de Discapacidad en el Congreso, solicitó otro pedido de informe. En ese sentido, el legislador señaló: “Hemos tenido que realizarlo en razón que el Poder Ejecutivo no tuvo contacto alguno con las comisión que presido, ni publicó en el Boletín Oficial especificaciones sobre el plan”.

El objetivo principal del que se habla en el proyecto es que las personas con discapacidad logren un proyecto de vida independiente y que se garantice su derecho a la salud, educación, empleo y accesibilidad. Sin embargo, hoy en día, el monto de la pensión por discapacidad se encuentra estancado en $4.350. “Se habla de que las personas con discapacidad logren su independencia pero no se llega a subsistir con las pensiones que se otorgan”, alerta Lourdes Simán de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser donde se dictan talleres de audiolectura para personas con discapacidad.

Cuando Simán realizaba estas declaraciones aún no sabía que el gobierno decidió dar de baja las pensiones de los discapacitados cuyos conyuges o padres tuvieran, por ejemplo, trabajo. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo durante este último año se dieron de baja o se suspendieron 71.706 pensiones por invalidez. Ferreres, de CTA Autónoma enfatiza: “Lo que estamos viviendo en discapacidad en los últimos tiempos es que se están bajando pensiones y lo mismo pasa con la obra social de los pensionados no contributivos donde prácticamente no hay cobertura”.

ANCCOM también intentó dialogar con la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad –CONADIS– pero al cierre de esta nota ningún funcionario de la misma había respondido.

“De concretarse el Plan, los criterios van a ser los mismos que tienen para otras cosas, que es el ajuste”, asegura Laura Lemura integrante de REDI. Simán concluye: “Creo que es una cruel maniobra porque cuando se trata de colectivos que están al límite de la autoestima, estas mentiras o ficciones hacen mucho daño”.

Actualizada 14/06/2017

May 26, 2016 | destacadas

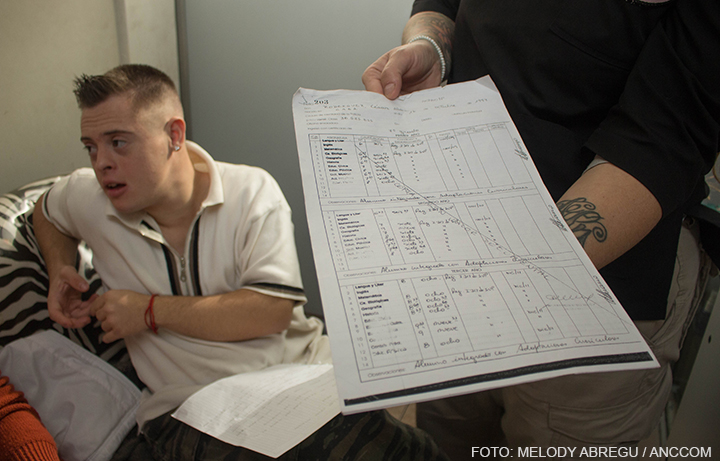

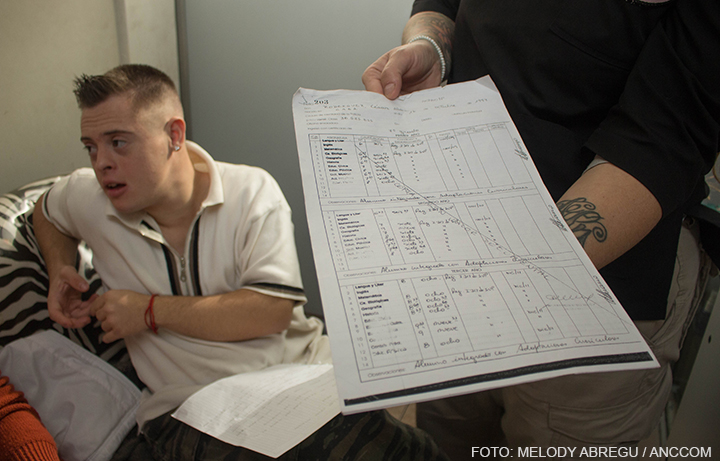

Alan Rodríguez, un joven de 21 años, espera que la Justicia porteña se expida sobre su reclamo para que el colegio donde cursó la secundaria le entregue su diploma. Mientras las autoridades del establecimiento educativo y del Ministerio de Educación porteño consideran que el chico no alcanzó los “contenidos mínimos” para recibir su título, los familiares del joven aseguran lo contrario. El caso de Alan se volvió la cara visible de una problemática subyacente en nuestro país: la educación inclusiva.

El reclamo de Alan está en manos del Poder Judicial porteño desde diciembre del año pasado, luego de que su familia presentar un recurso de amparo en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 a cargo de la jueza Elena Liberatori, en el que le exigen a las entidades educativas capitalinas la titulación que debería haberse otorgado hace dos años Alan finalizó la secundaria en el instituto San Vicente de Paul, un colegio católico del barrio de San Telmo en el que cursó, junto a su grupo de amigos, desde jardín. Fue el primero de la escuela en ser incluido bajo un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), convenio donde se explicitan los objetivos generales de aprendizaje y los específicos de cada materia con el acompañamiento de un maestro integrador. Bajo esos criterios, fue evaluado con notas que la familia veía plasmadas en su boletín cada bimestre: alcanzó un promedio final de 8,73. “¿El logro es del colegio por incluir a Alan, o del él por el esfuerzo realizado?”, se pregunta la mamá, María Florencia Innamorato. A la vez, destaca la decisión de dos de sus compañeras en estudiar psicopedagogía y psicología a partir de la experiencia vivida junto a su hijo.

Los argumentos que sostienen la negativa de la titulación descansan sobre el fundamento legal del libro matriz, un documento similar a una planilla de calificaciones donde se vuelca la información del boletín. “Como no nos dejaban verlo, nos preguntábamos qué tenía ese papel y por qué nos lo ocultaban, como si fuera la caja negra de los aviones”, asegura la mamá. Las autoridades del colegio se lo negaban alegando exclusivo acceso de la escuela y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP), en representación del Ministerio de Educación. Ante la resistencia, acudieron a un escribano para labrar un acta exigiendo una fotocopia del mismo a las 72 horas. Allí pudieron constatar que ciertas materias como matemática, química, informática estaban en blanco, sin calificar. Según la abogada Mariela Galeazzi, coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “esto da cuenta de una irregularidad en el modo de llevar la escolaridad de Alan, donde se termina de plasmar el argumento discriminatorio y anticonstitucional”.

La postura de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, condice con la de la directora de la DGEGP, Beatriz Jáuregui, quien le dijo a Alan en la audiencia previa a presentar el amparo que jamás obtendría el título. La postura del Ministerio se dio a conocer por primera vez el 26 de marzo a través de una publicación en Facebook alegando la falta de contenidos mínimos alcanzados para la emisión del título. “Decir que no alcanza los contenidos mínimos es evaluar a la persona con parámetros distintos a los que se le propuso como estrategia de aprendizaje”, comenta al respecto Galeazzi.

“Quiero el título para seguir estudiando y trabajar”, asegura Alan, mientras que su madre contrapone: “Él no tiene que dar explicaciones de por qué quiere el título, las explicaciones se las tienen que dar a él”. Este año, el joven fue a un programa de formación de empleo en la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras realiza una pasantía en una empresa, tal como exige el curso. También ayuda en el negocio familiar atendiendo clientes y tomándole sus datos, practica tenis y toca el cajón peruano en un grupo de percusión. Además, realizó varias actividades como el Curso de Primeros Auxilios y de Reanimación Cardio-Pulmonar, certificado por el Ministerio del Interior. “Cuando había que hacer una demostración a otros compañeros la hacía yo”, señala. Como también es instructor olímpico de arquería de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco), le gustaría enseñar a otros chicos con síndrome Down. Sin embargo, su mayor interés, cuando tenga el título en mano, es estudiar informática.

El caso de Alan es paradigmático pero no el único ni el primero. Melina Quereilhac obtuvo su título después de nueve años, tras cursar en las mismas condiciones: con una currícula adaptada y un maestro integrador. También, cuenta la madre, existen casos de chicos que padecen síndrome Down y lograron obtener su título gracias a la vocación inclusiva de algunas escuelas que respetaron sus notas en el libro matriz, pero lo hicieron a espaldas de la DGEGP.

La presentación judicial fue acompañada junto a una batería de acciones para dar a conocer la situación y movilizar la opinión pública. Una de ellas fue impulsada en la plataforma Change.org bajo la consigna “Por mi discapacidad me niegan el título. Quiero seguir estudiando”, que lleva reunidas más de 158 mil firmas. El grado de exposición de Alan aumentó luego de presentarse en varios programas de televisión Al día siguiente de participar en uno de ellos, se dio a conocer la postura del Ministerio de Educación porteño a través de Facebook , que apelaba a la falta de contenidos mínimos aprobados. A los pocos días, la cartera lanzó otro comunicado, por el mismo medio, en el que exhibía información personal de Alan explicitando a qué año correspondían cada uno de los conocimientos alcanzados por el alumno. Al día siguiente de la publicación en Facebook, el 31 de marzo, la agencia Télam publicó una nota con las declaraciones de la ministra en las que dejaba en claro su posición: “El título no es una rifa”. Y calificaba de “manipulación política del caso por parte de algunas organizaciones sociales”. Galeazzi describe las declaraciones de la ministra como “una falta de respeto a todos los derechos de apelar a las instituciones públicas”.

Dado el tenor alcanzado por las declaraciones públicas, la familia prefirió mantener el bajo perfil y aguardar la sentencia de la jueza Elena Liberatori. Hasta entonces, en la secretaria del nivel secundario del colegio San Vicente de Paul se limitaron a decir que están esperando que le digan qué hacer. “Alan no tendría que dar explicaciones y ser reconocido en la calle por esta causa, debería ser natural encontrarte con él en una universidad”, enfatiza su papá , César Rodríguez, y agrega: “Como papás creemos que el tema de Alan es un puntapié para solucionar cosas que no están aun resueltas en la educación”.

Cuestión de ley

La familia Rodríguez cuenta con el respaldo del Grupo Artículo 24, una coalición de 137 organizaciones de todo el país que pide una educación inclusiva en todos los niveles educativos para personas con distintas discapacidades. El crisol de asociaciones confluye en un mismo objetivo: exigir a los estados el cumplimiento del Artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que estipula lo siguiente: “Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la

formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”. La Convención está incorporada a nuestra legislación mediante la ley 26.378. La Coordinadora del Grupo Artículo 24, Gabriela Santuccione apela a la adecuación de las normas y prácticas que debería realizar la Argentina a la Convención, porque “no se trata de hablar de escuelas comunes o especiales, se habla de una escuela que agrupa a todos en un mismo aula”.

Actualizado 25/05/2016

Nov 3, 2015 | inicio

Las personas con sordera representan el dos por ciento de la población del país, según la Asociación Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM). Sin embargo, cuando se habla de discapacidad, no suelen ser tenidas en cuenta por los grandes medios. En ese contexto, distintas entidades que las agrupan reclaman que se reconozca por ley a la lengua de señas como su idioma oficial. Y, si bien valoran la reglamentación de la norma que prescribe estudios para la detección temprana de la hipoacusia, exigen mayores medidas de acompañamiento educativo, social y laboral para la comunidad de sordos.

“La mirada del gobierno hacia las personas sordas es la de la discapacidad. Es una mirada médico- científica cuyo objetivo es lograr la rehabilitación del habla. Solo ven al sordo desde lo que no tiene. Nuestro proyecto lucha por el reconocimiento de la identidad y la cultura sorda en Argentina”, dice a ANCCOM María Elena Juárez, presidenta de la Confederación Argentina de Sordos (CAS).

En línea con este reclamo, la CAS había presentado un proyecto en 2014 en el Congreso Nacional para crear el Instituto Nacional de Lengua de Señas de Argentina (INALSA).

Juárez asegura que no rechaza la rehabilitación -que actualmente se realiza a través de la utilización de tecnologías como audífonos e implantes-, sino que los objetivos de la agrupación son más amplios. “Buscamos promover la inclusión de la lengua y la cultura sordas en la comunidad, queremos lograr la integración en todo el país, con un lenguaje de señas único para todo el territorio. Queremos que se reconozca nuestra identidad cultural a través de nuestro lenguaje”, afirma.

En línea con este reclamo, la CAS había presentado un proyecto en 2014 en el Congreso Nacional para crear el Instituto Nacional de Lengua de Señas de Argentina (INALSA), que luego de algunas modificaciones obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bajo el nombre de INFELSA. Fue gestado luego de varios años de investigación y consulta con los mejores lingüistas del país”, dice Juárez, aunque remarca que los cambios que introdujeron los legisladores modificaron excesivamente el proyecto original. Pese a ello, aboga para que la norma se apruebe antes de fin de año en el Senado. “Si se aprueba, continúa siendo un avance’, resume la titular de la CAS.

El proyecto busca que el Instituto que se cree por ley apoye y estandarice la lengua de señas en Argentina, ya que existen diferentes versiones. Para Marcelo Bitti, secretario de la ASAM y de la Escuela de Lengua de Señas Argentina José Terry, hay -además de la falta de una lengua común- una múltiple cantidad de problemas a resolver, entre los que menciona la falta de bibliografía para hipoacúsicos y la poca capacitación docente para trabajar con chicos con este tipo de dificultades. “Lo primero sería instalar el lenguaje de señas como un idioma y, así, darle el peso que eso significa. Se necesitan trabajos específicos en cuanto a la educación que respeten las leyes: por ejemplo, es obligatorio que haya intérpretes en toda escuela secundaria”, asegura Bitti.

«La mirada del Gobierno hacia las personas sordas es la de la discapacidad. Es una mirada médico- científica cuyo objetivo es lograr la rehabilitación del habla. Solo ven al sordo desde lo que no tiene», relata Juarez, presidenta de CAS.

En este punto, Juárez, de la CAS, cuenta: “Muchos de los problemas que padece esta comunidad radican en la falta de un sistema educativo que prepare a las personas con esta dificultad y les otorgue las herramientas para su correcta integración social. La creación de un instituto, que regule la lengua de sordos y brinde capacitación docente y asesoramiento, podría ayudar a resolver muchas de las dificultades a nivel educativo que atravesamos.” Si el proyecto finalmente se aprueba en el Senado y se pone en marcha la estandarización de la lengua, será menos complicado escolarizar a los chicos ya que hoy pueden aprender una variante en una zona que le genera confusiones y malentendidos en otra.

En reclamo de esa causa, distintas organizaciones realizaron una marcha al Congreso Nacional el pasado viernes 25 de septiembre. La actividad formó parte de la Semana Internacional de las Personas con Hipoacusia.

El Congreso tiene la palabra

En 2001, el Parlamento había sancionado la Ley de Detección Temprana de la Hipoacusia, que establecía una serie de controles obligatorios para los recién nacidos. Pero recién en 2011 se saldó una deuda importante y el gobierno nacional reglamentó dicha norma, lo que implicó que fuese realmente operativa.

Maricruz Oviedo, especialista en otorrinolaringología y actual directora médica de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH), explica: “Un nene que no escucha es un nene que no habla. Por eso son importantes todos los estudios indicados por la Ley de Detección Temprana. La ley obliga a realizar en todos los bebés estudios objetivos antes de los tres meses de edad y, si se encontrara alguna dificultad, tratarla antes de los seis meses. Esos serían los plazos ideales para que ese nene pueda insertarse en un mundo sonoro, para que pueda adquirir un lenguaje. Es muy importante poder aprovechar la plasticidad neuronal de ese bebé, porque se puede adaptar a cambios mucho más rápido que un nene más grande y que un adulto”.

Paula Campodónico, fonoaudióloga de la Mutualidad, añade: “Lo ideal es que se cumplieran estos períodos de tiempo; lo real es que no ocurre, porque los hospitales públicos no suelen tener los equipos necesarios para realizar estas detecciones”. La especialista agregó que muchas veces los padres se ven inmersos en un círculo vicioso del sistema público, en el que por excesos de burocracia se provoca una demora en la realización de los estudios en un período dónde es clave llegar a un diagnóstico certero. Por su parte, Oviedo recalca: “Cuando hablamos de población hospitalaria, es población de bajos recursos, que en general no tiene obra social. Y esas personas, tienen que ver primero si le hacen el estudio de las otoemisiones (nota de la r: primer estudio acústico al bebé) en el hospital y, después, si le hacen el potencial evocado (nota de la r: segundo estudio para constatar el primero). Si encima se confirma la hipoacusia, tiene que conseguir los audífonos. Lamentablemente puede pasar mucho tiempo”.

En reclamo de la causa, distintas organizaciones realizaron una marcha al Congreso Nacional el pasado viernes 25 de septiembre. La actividad formó parte de la Semana Internacional de las Personas con Hipoacusia.

La lucha por la inserción

“En las escuelas para sordos, en vez de formar en asignaturas como en cualquier otra institución, los maestros se dedican a enseñarnos a hablar. La rehabilitación tiene que ser en el hospital, no en la escuela. Debe ser fuera del horario escolar. Porque, si no, a la hora de escribir se nos enseña a hablar y nosotros también necesitamos aprender a escribir. La enseñanza termina en un fracaso tremendo”, señala Juárez. La presidenta de la CAS concluye: “La escuela primaria debería ser bilingüe, con español escrito y lengua de señas. Debería haber profesores formados en lenguaje de señas, que es una especialización de la carrera en educación especial”.

La inserción laboral es otro de los temas pendientes para las personas sordas. Bitti, de ASAM, resalta: “No hay un mecanismo que permita que el sordo pueda ser incluido dentro de cualquier sistema laboral de manera amplia. No hay, por ejemplo, un sordo trabajando en un Mc Donald´s porque la sociedad no está preparada para eso. Podés detectar una hipoacusia al año, pero si no tenés ayuda desde la escuela, si no tiene contención, enseguida la vida está perdida”.

Oct 8, 2015 | inicio

El lunes 6 de octubre se realizó el Primer Encuentro de Incluite en el Arte en el Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La propuesta consistió en dar a conocer diferentes prácticas artísticas utilizadas como herramientas de integración y superación de dificultades en personas con limitaciones cognitivas y físicas.

La idea de los encuentros proviene en el programa radial “Incluite en el Arte”, conducido por la licenciada en actuación Mariel Albó y que se emite los lunes de 18 a 20 por la BCNRadio, emisora online de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

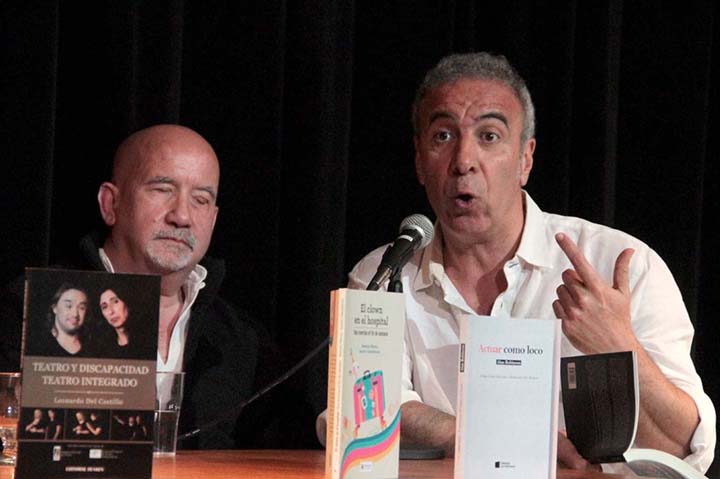

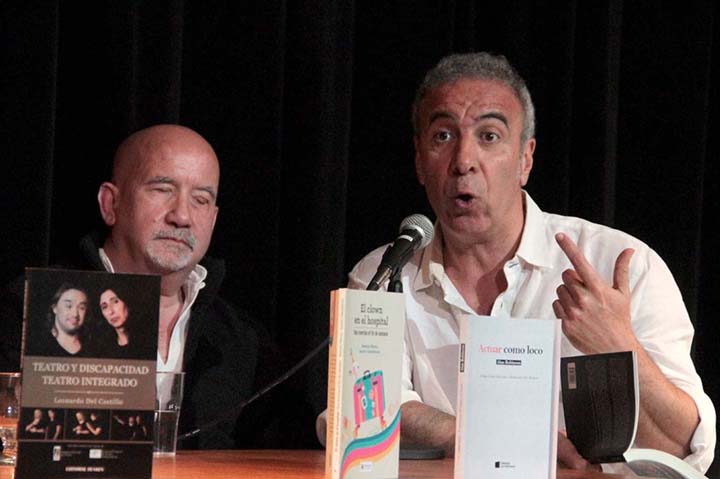

Este primer encuentro se denominó “Escritores, arte, militancia e inclusión social”, y se transmitió en vivo por la emisora. Participaron autores de distintos libros que abordan la vinculación de las artes escénicas como herramienta terapéutica y de integración.

Quién tomó primero la palabra fue el actor, docente y director Alan Robinson, autor de Actuar como un loco. Comentó que su libro -un ensayo autobiográfico sobre teatro y locura- fue más leído por el ámbito académico de la psicología y que poco a poco se está introduciendo en el ámbito de las artes escénicas.

El encuentro se llamó “Escritores, arte, militancia e inclusión social.

A continuación, el terapista ocupacional Leandro del Castillo sostuvo que “el teatro es un medio para potenciar capacidades.” Autor del libro Teatro y discapacidad: Teatro integrado, trabaja con actores que presentan dificultad y limitaciones físicas o cognitivas y promueve la labor conjunta arriba del escenario entre actores actores con capacidades diferentes y artistas convencionales. De todas formas, advierte: “Para afirmar que se hace teatro integrado no es suficiente decir que se encuentran en el mismo lugar personas con discapacidad y sin ella. Lo que importa es la forma en que se realiza, que indicará si efectivamente, es una actividad integradora.”

También participó del encuentro Mariana Ramos, clown que viajó por el mundo llevando sus espectáculos a diferentes hospitales y que tuvo la posibilidad de trabajar con el estadounidense Patch Adams, conocido en todo el mundo como “El Doctor de la Risa”. La autora de El clown en el hospital lucía orgullosa un alegre sombrero fucsia con una paloma blanca posada en él. Después de ponerse su nariz de payasa, tocó el acordeón y, casi instantáneamente, sus compañeros empezaron a bailar al ritmo de la música sobre el escenario. “El clown se involucra con el contexto, porque no tiene cuarta pared”, aclaró. Entre sus experiencias, recordó que en 2012 estuvo en Afganistán, cuando Estados Unidos invidió la zona tras los atentados a las Torres Gemelas. “Fue una situación difícil, pero uno intentaba cambiar el ambiente a través de la música y usando un vestuario extravagante.”

Mariel Albó, organizadora de Incluirte en el Arte.

Cuando llegó el momento de Alejandro Alonso, afectado en su capacidad visual desde los 15 años, se refirió a su libro Los rengos de Perón, que trata sobre su militancia en el Frente de Lisiados Peronistas y la lucha para sancionar una ley laboral para personas con limitaciones físicas o cognitivas. Fue aprobada en 1974 y derogada en 1981, durante la última dictadura militar. En medio de su exposición, los organizadores comenzaron a realizarle señas para que cierre su presentación. El actor Javier Lombardo, ubicado a su lado, le tocó la espalda y le susurró al oído para avisarle que estaban haciendo señas para que finalice. “Como yo no las veo, manejo mi tiempo”, se río Alonso con el auditorio y remató: “El humor hace que lo que es doloroso, lo sea menos”, explicó.

Precisamente fue Lombardo, autor de Poemi, fue quien continuó con el micrófono en el Encuentro. “El libro se escribió solo, en un momento de mucho dolor personal”, le confesó al público el artista, enfermo de Parkinson, y remató: “El arte es una herramienta interesante para explorar la vida.”

Alejandro Alonso, micrófono en mano. habló sobre su su militancia en el Frente de Lisiados Peronistas.

Este primer encuentro fue sólo el inicio de un ciclo donde se expondrán distintas propuestas de prácticas artísticas que permiten desarrollar y superar las diferencias y limitaciones, y dotar a los formadores, docentes y promotores culturales de técnicas que les permitan reflexionar esta cuestión. “El arte -subrayan los organizadores- tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica, y de prevención.”