Feb 16, 2017 | Entrevistas

En un pedazo de basural recuperado, al costado de las vías, dentro de un terreno que pertenece a Ferrocarriles Argentinos se encuentra la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo Pimentel es el presidente de esta organización no gubernamental sin fines de lucro, independiente y autogestiva. Es hijo de Eduardo Pimentel, socio fundador de la APDH a nivel nacional, trabaja hace más de treinta años en la defensa de los Derechos Humanos y en entrevista con ANCCOM habló de la situación actual en la que se encuentra esa difícil tarea.

¿Cómo es trabajar en la defensa de los derechos humanos en este nuevo período, a partir del cambio de gobierno?

Y, se hace más cuesta arriba. O sea, los funcionarios del PRO, algunos, no todos, son insensibles. Por ejemplo, nos tocó defender el caso de un joven, Gabriel Blanco, que ocurrió en el 2007,en el barrio La Borgward. Él se drogaba y robaba. Lo que pasa es que la policía quiso que robe para ellos y éste pibe se negó. ¿Qué le dijo la policía? “De acá en más te vamos a hacer la vida imposible, o terminás dentro de una bolsa negra o te metemos preso y te inventamos una causa”.

La cuestión es que él logra salir de la droga con un grupo de jóvenes que ayudaban a los pibes del barrio y un día inventando un motivo, la policía lo detiene. A la madrugada siguiente llega un patrullero a la casa de Gabriel diciendo que se había ahorcado en el calabozo… cuando en realidad estaba todo golpeado. A los tres años del hecho logramos que fueran presos tres policías. Hasta el 10 de diciembre de 2015 los abogados defensores de la policía le pedían prisión domiciliaria al mismo tribunal que tiene la causa ahora, y en tribunales decían que no, “no se puede por la carátula”, que era tortura seguida de muerte.

Quien conduce el bufete de abogados que defiende a los policías, es el actual presidente del bloque del Pro, el señor Racanelli, si se le puede decir señor. Él hace lobby, habla con fulano, con mengano, con la Suprema Corte de la Provincia y la cuestión es que a los primeros días que asume Macri y Vidal le dan a los policías la prisión domiciliaria. En marzo llaman a debate oral. Empiezan los testigos y vemos como el tribunal ninguneaba a los que habíamos llevamos nosotros que eran los pibes presos, los familiares, la gente de los barrios. Al quinto día se termina el juicio y solo se toman dos horas para dictar sentencia, ¡una locura! El veredicto: “Absueltos todos de libre culpa y cargo. El joven se suicidó”. La misma justicia con dos signos políticos distintos actúa de una manera y de otra. Cuando estaba Néstor Kirchner y Cristina, que eran pro Derechos Humanos… bueno, los tipos se adecuaban y hacían respetar el código. Vino el hombre que dijo “Se va a acabar el curro de los Derechos Humanos” y cambió la práctica y la filosofía de administrar justicia.

Y en ese sentido… ¿Cómo ve la APDH los dichos del presidente sobre la cantidad de desaparecidos?

Para nosotros cuando el Presidente se lo dijo a una periodista extranjera fue muy canallesco. Pero ahora lo reafirma con una resolución del ministerio de Justicia donde dice “no señores, del ´76 al ´86 hubo 6.500 desaparecidos y 1.200 más del ´73 al ´76”. Y no son 30.000, son más. Porque si vas al interior más profundo de nuestro país te encontrás con que hay hermanos originarios, que tenían militancia política que los desaparecieron en esa época y que recién ahora los familiares se acercan con mucha timidez a pedir ayuda para saber qué pasó. O en el 2010 atendimos a un hombre y a una mujer mayor, dos hermanos, que recién en ese momento venían a denunciar la desaparición de un hermano en 1976 porque durante los años anteriores tuvieron miedo.

¿Y por qué creés que el actual gobierno decidió cuestionar el número de desaparecidos?

Porque quieren terminar con los procesos judiciales a los militares y quieren que todos los que estén presos vayan a prisión domiciliaria. Vas a ver que si Macri gana la primera elección que viene ahora, sale con el indulto. Entonces va a decir “acá en la Argentina hubo un problema grave pero chau, a otra cosa, damos vuelta la página”. Esto dice el Pro. De hecho, el gobierno le ha restado mucho presupuesto a los jueces para que tengan prácticamente full time para dedicarse a los juicios de lesa humanidad. Pero los organismos de Derechos Humanos no le vamos a permitir a ningún gobierno que ningunee ni con la cifra, ni que atrase los procesos judiciales. Los militares por más de que tengan entre 80 y 90 años son la referencia ideológica de un sector de la ciudadanía que todavía cree que está bien lo que hicieron. Que dicen “hubo una guerra”. No, no hubo una guerra. Hubo una violencia institucional y un genocidio de parte del Estado. Hubo una violación sistemática de Derechos Humanos de parte del Estado y por eso la figura es delito de lesa humanidad y no prescribe nunca.

«si vas al interior más profundo de nuestro país te encontrás con que hay hermanos originarios, que tenían militancia política que los desaparecieron en esa época y que recién ahora los familiares se acercan con mucha timidez a pedir ayuda para saber qué pasó», dice Pablo Pimentel.

Con respecto al continente, sobre todo ahora que ganó Donald Trump ¿Cómo ven los organismos de Derechos Humanos y sobre todo la APDH la defensa de los derechos humanos a nivel regional?

Bueno hubo un cambio evidentemente. En el comienzo del milenio es como que habían resurgido en América Latina los aires de los libertadores ¿no? Hubo un resurgimiento con Chávez, con Evo Morales, con Rafael Correa, con Lugo, con Lula. En chile con Bachelet. Todo este período, estos últimos 15 años del 2000 al 2015 hubo un resurgimiento de partidos nacionales y populares. Populistas en algunos casos. En la Argentina hubo gobiernos populistas, no populares, porque si realmente hubiesen sido populares se hacía un cambio de estructura y no ganaba este señor. Pero bueno, vivimos toda una situación que ahora vos fijate pasamos de una centro izquierda a una derecha muy derecha ¡Y en todo el mundo! Ahora con la frutilla enorme de la torta: el tío Sam, con Donald Trump, qué bueno, lo que va a traer es más discriminación, ya lo ha dicho este hombre “no se van a quedar los indocumentados, se van a tener que ir y le voy a hacer pagar al presidente mexicano el murallón”. Yo creo que se viene más derecha, se viene un mundo convulsionado, un mundo de guerras triviales. En áfrica, guerras triviales significa guerras entre etnias o por religión. En centroamérica se matan por la droga.

¿Por qué creés que se dio este giro tanto en Latinoamérica como en el mundo de una situación más progresista a una política de derecha?

Yo creo que la derrota de estos gobiernos populistas viene porque no hubo una ética, una coherencia y no hubo un diálogo permanente con el pueblo. Por ejemplo, en nuestro país los últimos dos períodos de Cristina estuvieron caracterizados por la soberbia, por no atender o no hablar con los que pensaban distinto. Nosotros lo vivimos con los Quom cuando los acompañamos que estuvieron acampando en la 9 de julio. Cristina nunca los recibió para darles una solución. Además por la corrupción. Vos no podés ser un tipo que propone justicia social y tener funcionarios altamente corruptos.

Por otro lado, porque no llegaron a aplicar métodos de transformación profunda. En el 2008, acá en Desarrollo Social, viene una asesora de Alicia Kirchner y nos reúnen a mí y a unos curas y dirigentes sociales y nos preguntan cómo veíamos los planes sociales. Y yo les dije “miren hasta acá está bien pero hay que pegar una vuelta de rosca. Tenemos a Moreno que defiende que no entre lo importado.Tenemos un potencial en un montón de pibes y pibas que están en Argentina Trabaja que hay que formarlos como torneros, auxiliares de farmacia, como obreros especializados en la industria metal mecánica o la del cuero. Hay que formarlos uno, dos años y seguirles pagando, que limpien, que pinten, pero que se formen. Y la Argentina, del presupuesto nacional que abra industrias para producir los insumos que las industrias actuales necesitan y traen de afuera. Entonces generamos puestos de trabajo, el puesto de trabajo genera plusvalía que es ganancia y la ganancia autofinancia el sostenimiento del trabajador. Eso va a ser más digno que estar dependiendo de punteros”. La piba dijo “muy bueno, lo elevo y te llamamos”. Pero a mí nadie me llamó, porque producir eso era hacer la revolución de verdad y liberar a nuestro pueblo del sometimiento y sostenimiento de la pobreza. Néstor y Cristina, que parece que intentaron hacer las cosas bien, integraron pero hasta la mitad. Aplicaron métodos populistas donde lo que hicieron fue de alguna manera subsidiar la pobreza,no hicieron cambios profundos.

El otro problema es la profunda crisis en los partidos políticos. Los grandes liderazgos no han dejado reemplazantes. No han preparado cuadros políticos.

¿Pero por qué creés que en Estado Unidos gana Tump?

Porque ante las crisis socioeconómicas, los individuos se encierran egoístamente en sus núcleos, en sus ombligos y les molesta todo lo que es de afuera. Porque nos olvidamos de nuestro pasado, somos egoístas. Yo creo que Donald Trump gana porque el mundo se va achicando cada vez más. Hay menos torta para repartir, se la reparten entre algunos. Entonces el inmigrante viene a joder al que vive ahí. El ciudadano norteamericano quiere vivir bien y que no le joda ni el Isis, ni los mexicanos, ni los venezolanos. Como acá, como los argentinos que dicen “no, los negros éstos que vienen de Bolivia, no, que se vayan”.

¿Y Cuáles son los nuevos desafíos ahora?

Ahora creo que los desafíos quedan en el pueblo. Pero ahora el pueblo latinoamericano se empoderó de Derechos entonces no se va a dejar joder así no más.Una de las cosas que tenemos que hacer quienes militamos en temas sociales y políticos es no irnos de esta tierra sin socializar en ustedes todo lo que sabemos. Y yo digo “jóvenes argentinos y latinoamericanos del mundo júntense” ya no a debatir un modelo de país sino hay que debatir un modelo de mundo. ¿Qué mundo queremos? ¿Un mundo contaminado o libre? ¿Un mundo inclusivo, con todos adentro, o un mundo que discrimina?

Ene 3, 2017 | Entrevistas

Hace dos años Mariano Corbacho dejó las novelas y la ciencia ficción y se dedicó a leer exclusivamente material sobre la última dictadura militar. Su documental 70 y Pico, que se estrenó el último jueves, hace foco en el papel de su abuelo, Héctor “Pico” Corbacho, decano interventor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires y profesor de dibujo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante esa etapa. Fruto de una investigación junto a los productores Martín de Dios y Juan Pablo Díaz, en la película se cruzan dos relatos: el del movimiento estudiantil universitario y el del propio Héctor Corbacho. “No me quedaron preguntas por hacerle a mi abuelo. Pero tal vez haya muchas respuestas que él no dio”, reflexiona el director.

¿Cómo surgió la idea del documental?

La pregunta disparadora tiene que ver con que mi abuelo contaba que lo habían intentado matar dos veces mientras fue decano. Cuando yo tenía 12 años, me mostró una carpeta donde guardaba algunas publicaciones con amenazas. A partir de ahí me pregunté por qué lo querían matar. Surgió desde lo personal, pero la intención no fue trabajar la esfera individual sino explicar la responsabilidad de mi abuelo como actor político en relación al contexto social en el que operó. Para eso el documental hace un recorte desde 1966, en “La Noche de los Bastones Largos”. Investigamos cómo el movimiento estudiantil universitario empezaba a participar masivamente, generando propuestas pedagógicas vinculadas a la práctica social. Era importante explicar esto para dar cuenta qué fue lo que vino a reprimir el Terrorismo de Estado y qué rol jugó mi abuelo en todo eso.

¿Cómo lo tomó su familia?

Ellos jamás juzgaron las intenciones del proyecto ni el abordaje de las entrevistas. De hecho mis hermanos y mi vieja aparecen en el relato y también participaron en las proyecciones. El respaldo familiar me da tranquilidad. Ellos no tienen el mismo nivel de inquietudes que yo pero cada uno asume la realidad como puede. La película me sirvió para hablar por primera vez de este tema con mis hermanos y esta posibilidad me parece muy valiosa.

«La película me sirvió para hablar por primera vez de este tema con mis hermanos», detalló Corbacho.

¿Por qué su abuelo accedió a ser entrevistado?

En cierto sentido, nunca tomó en serio el tema de las filmaciones y de que yo estudiaba cine. Lo vivió más como un diálogo serio que como una entrevista. Las ocho veces que hablamos hice foco sobre el mundo universitario. Siempre planteaba el tema sobre el que quería hablar y saber su visión de los hechos. También hay un vínculo personal en lo cual lo afectivo juega un papel clave para que haya accedido, porque por más que pueda no haberlo tomado del todo en serio, “Pico” acompañó en todo momento.

¿Hubo resistencia de algún entrevistado al conocer su vínculo familiar?

En todos los casos hubo una cautela inicial. Siempre querían escuchar qué tenía para proponerles. En ese tema fui directo, me presentaba como Mariano Corbacho, el nieto de Héctor “Pico” Corbacho, interventor decano de la carrera de Arquitectura durante la última dictadura. Les expliqué mi punto de vista y que la intención del proyecto no era generar una mirada exculpatoria sobre la figura de mi abuelo.

El Gobierno de Cambiemos ha reinstalado la teoría de los dos demonios y que lo que hubo fue una “guerra sucia”, ¿qué aporta 70 y pico en el este contexto?

La intención del documental es seguir abonando al pensamiento crítico de ese período. Sobre todo para entender cuáles eran los proyectos políticos en pugna en ese momento, y no juzgarlos como historia del pasado, sino más bien lograr tomar de esas experiencias elementos que ayuden a pensar el presente. El caso de Darío Lopérfido cuestionando la cantidad de desaparecidos o Mauricio Macri diciendo que no le interesa, que no quiere saber, empantanan e invisibilizan cuál fue la intención del proyecto represivo.

En su película, el movimiento universitario de los años 60 y 70 aparece como un actor social fundamental, ¿qué similitudes y diferencia tiene con el actual?

Me parece importantísimo. Las agrupaciones estudiantiles son las que impulsan propuestas que tienen que ver con el contexto universitario o con los de la sociedad en general. Es un movimiento que motoriza cuando los niveles de conflicto se tensionan, como en la masiva marcha universitaria de mayo de este año. Pero hay diferencias en la masividad y la disputa de cuál es el perfil profesional, o sea, preguntarnos para qué se estudia. Eso se borró de la discusión. Hoy todos sabemos que se estudia para el mercado, salvo excepciones. Es importante volver a discutirlo y pensarlo, porque el profesional que se forma es la preconfiguración de la sociedad que queremos construir.

«Lopérfido cuestionando la cantidad de desaparecidos o Mauricio Macri diciendo que no le interesa empantanan e invisibilizan cuál fue la intención del proyecto represivo», sostiene Carbacho.

¿Qué rol cumplió la dictadura en la destrucción del sistema pedagógico y educativo?

La intención era desmovilizar, instalar un proyecto contrarrevolucionario. Ante una fuerza revolucionaria en ascenso, los militares desarticularon directamente al movimiento obrero, al estudiantil y a los sectores armados a través de la instalación del terror y la muerte. Hubo una política que desarticuló todo ese proyecto, que fraccionó a la sociedad instalando el miedo, para que la preocupación ya no sea del desarrollo colectivo de la ciudadanía, sino por la integridad individual y privada.

¿Se contactó con personas con situaciones como la suya a partir de la película?

Sí, después de algunas proyecciones se me acercaron familiares de tipos que tuvieron algún papel en la dictadura. Me sorprendió que lo hacen por lo bajo, con temor. El caso más extremo es el de una chica que realizó por su cuenta una investigación sobre su abuelo, que fue juez en la dictadura. Es muy bueno que el documental sirva para mover esa fibra íntima y ver qué hacer con eso. Ante todo para saber que la vinculación de sangre no te condena y que no hay que cargar con ninguna mochila.

¿Su abuelo tuvo alguna colaboración con la desaparición de estudiantes?

La investigación no arrojó nada que dé cuenta de eso, más allá de los testimonios de quienes declararon en la causa ESMA. Pero no hay documentación que lo certifique. Ahora, creo hubo un nivel de participación de mi abuelo. Primero, porque él en una de las entrevistas dice: “No me encontraron nada”, que no es lo mismo que “no había nada para encontrar”. O el caso de Hernán Abriata, un desaparecido al que lo fueron a buscar a la casa diciendo que eran de Arquitectura. Los tipos tenían la ficha del legajo de la Facultad que habían sacado del expediente del alumno. ¿Quién facilitó esos legajos? Hay preguntas que quedan en el aire sin respuesta, pero que hay que hacerlas igual.

Actualizada 06/09/2016

Dic 28, 2016 | Entrevistas

Andrés Castillo fue el primero en pisar las Islas Malvinas de los 18 jóvenes militantes que el 28 de setiembre de 1966 desviaron un vuelo comercial hacia el archipiélago, en lo que se conoció como Operativo Cóndor. Medio siglo después, recibe a ANCCOM en su oficina de la Asociación Bancaria, donde es secretario general adjunto. Detrás de su escritorio, luce una serie de fotografías emblemáticas, que mucho dicen sobre él: un retrato de Evita, la imagen que tomaron cuando izaban la bandera argentina en Malvinas, una foto con Cristina Kirchner y otra de él con su pequeña nieta y Néstor Kirchner a su lado.

¿En dónde militaba y cómo conoció a Dardo Cabo, el líder de la Operación Cóndor?

Con Dardo nos conocíamos desde los 15 años y con otros compañeros teníamos una relación desde hacía tiempo. Éramos compañeros de militancia en la Juventud Peronista, en una agrupación que se llamaba MLA. Nos reuníamos en cafés, donde siempre la cuestión Malvinas aparecía como una cosa inconclusa, como algo pendiente de esa Argentina que había perdido el territorio en manos de la invasión de los ingleses. Yo además recién empezaba a militar en el gremio de la Caja de Ahorro y Seguros, que en ese momento era del Estado.

Usted tenía 23 años, acababa de comenzar la dictadura de Juan Carlos Onganía y se definía como peronista. ¿Qué lo impulsó a integrar un grupo que tenía por objetivo llegar a Malvinas?

Muchas veces escuchábamos fantasías sobre qué hacer y un día yo estaba con Rodolfo, “Rudy” Pfaffendorf, un compañero que está muerto, y nos encontramos con Dardo, quien nos contó que realmente estaba organizando un viaje a Malvinas. En ese momento, mucha bola no le di. Era algo secreto, pero conversado entre muchos. Hoy, con toda la tecnología que hay, hubiéramos caído en cana en dos minutos.

¿Y cómo termina subiendo a ese avión?

Un día que Rudy me llama y me dice: “¿Te acordás del viaje de Dardo al sur? Bueno se va esta noche”. Yo no sabía ni cómo ni cuándo, traté de ubicarlo todo el día y después de llamar a mucha gente, ese mismo 27, doy con un compañero que me dice: “Yo lo veo hoy, venite”. Nos encontramos en el Correo Central y tomamos el colectivo azul a Munro. En el local de la UOM estaban los compañeros y Dardo, en un bar, comiendo un sándwich, antes de partir. Nos abrazamos, porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y me preguntó si quería ir. Le dije que sí. Le avisé a mi novia que le pidiera a mi papá que fuera a pedir licencia a mi trabajo, por unos días. Y así viajamos los 18, desde Munro a Retiro en tren y desde ahí en un colectivo más, hasta Aeroparque. Llevábamos algunas armas y algunos de nosotros tenían una especie de uniforme verde y borceguíes. Yo en cambio, estaba de mocasines, camisa y corbata, lo que usaba en el trabajo. Después, allá, me re cagué de frío. En esa época no había control de nada, ni siquiera te pedían el documento. Subí al avión con un nombre ficticio.

Entonces, usted se sumó al Comando apenas unas horas antes, ¿qué sabía de lo que iba a suceder para la toma del avión?

Había roles, pero yo no tenía ninguno definido, entonces Dardo me dijo: “Subí y pegate al lado mío”. Yo lo único que sabía era que en un momento dado el vuelo iba a ser desviado y que había que tomar el rumbo 105. Un rato antes del desvío Dardo se fue a la cabina del avión con Alejandro Giovenco, mientras que Pedro Tursi y Juan Carlos Rodríguez se fueron a la cola y le dijeron a la azafata: “El avión está tomado”. “Ya sé lo que quieren”, les contestó la chica y les sirvió un whisky, haciéndose la graciosa. Nunca había habido un secuestro de un avión en nuestro país, era algo impensable. Lo primero que hizo el Comandante, Ernesto Fernández García, fue anunciar por los parlantes, que por mal tiempo se volaría a Río Gallegos. Pero dos personas que estaban al lado mío, uno aviador y otro que tenía aviones, empezaron a decir que no podía ser que hubiera mar de los dos lados y se pusieron muy inquietos. Ahí decidí ir adelante y avisarle a Dardo. Finalmente, el Comandante le dijo a la azafata que efectivamente estaba tomado y ella les avisó a los pasajeros. Entre ellos estaba el Gobernador Guzmán, de lo que era el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se quedó como los demás, bien quietito, vale aclarar.

¿Qué pasó cuando el Comandante les pidió las cartas de aeronavegación?

Nosotros teníamos sólo cartas marinas, que no eran lo mismo, pero hasta ese momento no lo sabíamos. Así que volamos más o menos hacia donde teníamos que ir.

¿Y esa historia de que el Comandante alegó falta de combustible?

No, ahí hubo muchas mentiras. Clarín miente y en esa época también mentía como ahora. El Comandante le pidió al copiloto que le diera el estado del combustible, que se toma midiendo un tramo de ida y vuelta. En nuestro caso se achicó a 4 minutos y ahí Dardo tenía que tomar una decisión antes de llegar a cero. No se veía nada, estaba todo encapotado, con nubes negras, como suele estar en esa zona, hasta que se vio un haz de luz y de pronto se vio tierra. No sabíamos al principio en qué isla estábamos. Entramos a seguir una huella y ahí vimos que estábamos en la Isla Soledad. En el descenso carreteamos en una zona donde estaba muy cerca la casa del Gobernador inglés, Cosmo Haskard, que en ese momento no estaba en la isla. La verdad no tuvimos dificultad para aterrizar.

¿Por qué decidieron el nombre Cóndor?

El cóndor tradicionalmente ha sido un símbolo del antiimperialismo y del nacionalismo. Elegimos la palabra Cóndor por ser, en alguna medida, un símbolo de la soberanía. Y durante esa época se usaron tanto las palabras ‘operativo’ como ‘comando’ Cóndor. Ambas me gustan.

¿Qué significaba ser nacionalista en 1966 y qué significa serlo hoy?

Lo mismo, es querer la Patria. Yo soy peronista y el peronismo es, incluso, algo más que el nacionalismo, porque es lo nacional junto a lo popular. Todas las épocas son complejas, pensá en el Gaucho Rivero subiéndose a un bote para llegar a Malvinas…siempre es difícil, en cada época está el hombre con su inteligencia.

¿Cómo es que Héctor Ricardo García, el director del diario Crónica, se convierte en unos de los pasajeros?

Héctor Ricardo García sabía exactamente del plan y, en realidad, Dardo se encuentra con él porque le iba a presentar un fotógrafo para el viaje. Pero cuando llegó, García sacó una credencial y le dijo: “Yo soy fotógrafo profesional”. No se la quería perder, quería viajar y viajó.

¿Qué sintió usted al pisar la isla?

Yo fui el primero en bajar, así que lo que sentí fue muy importante, muy grande para mí. Pusimos una soga, yo no tenía ninguna instrucción militar, ni siquiera había hecho la conscripción, me agarré de la soga y me tiré. Me quemé las manos de una forma que me las “enllagué” durante un tiempo. Caí con los pies en las Malvinas y la sensación fue muy impresionante, tanto que lo recuerdo como si fuera hoy y en parte es como si lo viviera de nuevo.

¿Qué pasó inmediatamente después?

Se acercaron unas siete personas y las tomamos prisioneras. Entre ellos, el Jefe de Policía, que estaba desarmado, mujeres, niños y un belga que era uno de los mercenarios que daban entrenamiento a la pequeña fuerza de defensa, que tenía la isla en ese momento. Los subimos adentro del avión y después desplegamos las siete banderas que habíamos llevado y cantamos el himno nacional. La bandera más famosa, por la foto, se izó a un poste de hierro que estaba ahí, las otras las desplegamos en alambrados. A última hora, cuando anocheció, cantamos el himno nuevamente, luego las bajamos y nos replegamos dentro de la nave con ellas.

¿Qué hacían los ingleses?

Nos rodearon, pero a unos 500 metros de distancia. Hicieron fuego e instalaron carpas, como para evitar que nos fuéramos de esa zona. Nosotros de día caminamos un área de 200 por 400 metros y llegamos a un lugar donde había agua. Pensábamos que, si la cosa duraba, sería muy necesaria.

¿Cómo llegó el cura de la Isla, Rodolfo Roel, a negociar con ustedes?

La misma mañana que nosotros llegamos, vino a pedirnos que liberáramos a los prisioneros. Nosotros le dijimos que se podía ir con las mujeres y los niños que estaban en el avión. A la noche dejamos ir al resto, junto con los prisioneros, que se llevaron unos volantes en inglés. Los argentinos se hospedaron en casas de familia.

¿Qué decían los pasajeros durante esas primeras horas?

Lo tomaron todos muy bien, tal es así que varios nos pidieron armas, pero no se las dimos. Por supuesto, el que estaba enojadísimo era el Gobernador de Tierra del Fuego. Yo le ofrecí el micrófono para que hablara por la radio del avión, que transmitía a Buenos Aires y lo único que atinó a decir era que pedía frazadas para las mujeres y los niños, a quienes ya habíamos dejado ir hacía varias horas. El tipo estaba perdido.

María Cristina Verrier fue la única mujer del Comando, ¿qué puede decir de ella en esos momentos?

Supongo que tanto ella, como Dardo, habían ideado este operativo. Cristina se comportó de forma muy correcta. Como ella era periodista, había viajado tiempo antes al territorio para hacer unas notas y participó en la inteligencia, conociendo el lugar.

¿Cómo llegó a darse esa confianza que permitió que Roel, el sacerdote holandés, diera una misa dentro del avión?

No era inglés y se hacía sentir. Te podría decir que hasta había una simpatía mutua. Era muy ameno y estaba preocupado porque hubiera un acuerdo final, que no hubiera tiros. Al principio vino un anglicano también y ese nos trataba mal, estaba furioso con nosotros. Con Roel, en cambio, hubo una buena relación a pesar de la dificultad del idioma. Pero no fue una misa, creo yo, fue más bien una oración. La mayoría de los compañeros, y yo también en ese momento, éramos católicos. Sí hubo una misa que se hizo en Buenos Aires, en la que yo no participé, que la dio el padre salesiano Chindemi.

¿El objetivo final del Operativo era tomar las islas?

En realidad, el objetivo era reivindicar la soberanía, era un hecho simbólico. No estábamos en condiciones de algo así.

¿Cómo depusieron las armas?

Al día siguiente, el 29. Pedimos que viniera el Comandante y dijimos que íbamos a deponer armas. Fernández García vino, con una caja y ahí las dejamos y le expresamos que lo hacíamos responsable del armamento porque él, como comandante, era responsable del avión y de todo lo que estaba dentro. El cura ofreció la iglesia como un lugar neutral y hacia allí nos dirigimos.

¿Se realizó algún trato con el Gobernador de las Islas?

Dardo y el Gobernador firmaron un pacto escrito, que decía que no había rendición y que no iban a tomar represalias, que seríamos entregados a las autoridades argentinas. Se suponía no iban a hacernos nada, pero en el momento nos empezaron a revisar y empujar. Nosotros, por las dudas, nos habíamos atado las banderas, yo me había puesto una debajo de la ropa como un pañal. Claro que esos grandotes, tranquilamente nos podrían haber molido a palos y robarnos las banderas, pero no lo hicieron. Lo que sí, nos rodearon y nos hicieron sentir que estábamos prisioneros. Permanecimos en la iglesia sólo un día más, los ingleses querían sacarse a nosotros de encima. Al otro día nos llevaron en el Buque Bahía Buen Suceso a Tierra del Fuego y nos bajaron de madrugada, a escondidas, para que nadie nos viera.

En la confirmación de sentencia, un año después, se ordenó la devolución de las banderas a Dardo Cabo. ¿Sintieron, en alguna medida, que ese hecho fue una pequeña victoria?

Sí, por supuesto, Dardo como jefe del grupo, hizo la apelación al juez y pidió las banderas. Se las quedó él y nadie lo cuestionó. Viajó a España y se las ofreció a Perón, pero el General le dijo que era mejor que las tuviera él. Luego vinieron momentos duros, Montoneros, la lucha armada, la dictadura. Dardo fue preso a fines del 1975 y las banderas quedaron en manos de Cristina Verrier, su mujer. En 1977 lo mataron a Dardo, así que durante todos estos años las tuvo Cristina.

¿Cómo fue el proceso legal que tuvieron que afrontar tras el regreso de las Islas?

El abogado era Torres, de la CGT y la UOM, y había un abogado de Tierra del Fuego también que, cuando nos dieron nueve meses, nos decía que no apeláramos. Pero nosotros nos sentíamos obligados a apelar, aunque nos quedáramos en cana por eso, porque reivindicábamos el hecho, no como delictivo, sino como patriótico. Así que fuimos a Bahía Blanca con la apelación y como ni siquiera estaba legislado el secuestro de un avión, el fiscal de la cámara nos quería inventar el delito de robo al descampado en el que aterrizamos, una cosa totalmente tirada de los pelos. En el ínterin yo me casé con la que era mi novia, estando detenido. Después el caso volvió a Ushuaia y ahí el juez nos condenó a dos años, por lo que obtenemos la libertad condicional casi todos, menos Rodríguez, Cabo y Giovenco. Cristina no pidió la libertad, para quedarse con Cabo. El cura Chindemi los casó religiosamente en la Jefatura de Policía.

¿Siguieron en contacto al volver?

Terminado Malvinas nos disolvimos como grupo. Los años nos fueron ubicando donde a cada uno le parecía que tenía que estar. Con Dardo, yo tenía discusiones porque él estaba con Vandor, pero después nos reencontramos en Montoneros y eso quedó atrás.

A 50 años del operativo, ¿mantiene vínculo con alguno de los integrantes ?

Reivindico a mis 17 compañeros cuando fuimos a Malvinas, sabíamos lo que queríamos y en eso estábamos juntos. Yo estuve en la ESMA y sobreviví, pero muchos fueron asesinados durante la dictadura, como Salcedo y Ramírez. Sigo en contacto con algunos, como compañeros, sobre todo.

¿Y cómo recuerda a Dardo Cabo?

Como un gran compañero. Fui muy amigo de él desde chicos. Su papá, Armando, era un dirigente metalúrgico muy importante, fue Secretario de la UOM y es a quien Evita le encarga la creación de la Milicia Peronista, algo que fue abortado. Cuando la CGT interviene el gran diario opositor de la época, La Prensa, nombra a Armando como director del periódico. La mamá de Dardo muere en el bombardeo de Plaza de Mayo. Me sorprendió mucho ver a Cristina Verrier con la Presidenta, porque todos estos años no había querido aparecer en nada político.

Usted fue reivindicado por la Presidenta Cristina Fernández y hubo otros hechos significativos, como tener un billete con la imagen del Gaucho Rivero, la instalación de las vitrinas con cada una de las 7 banderas en espacios tan significativos como la Ex Esma, el Patio Islas Malvinas en Casa Rosada, el Salón de los Pasos Perdidos del Senado de la Nación, la Basílica de Luján, el mausoleo de Néstor Kirchner, ¿qué sensación le causaron estos reconocimientos por parte del Estado?

Te lo sintetizo: Cristina nos metió dentro de la historia. Nosotros estábamos afuera, no existíamos, el ninguneo era total. Pero hay que decir que todo Malvinas estaba escondido. Fue ella la que movilizó el tema permanentemente en Organismos Internacionales, cuando viajó a la ONU, con todos los recordatorios que se hicieron. Lo que más me emociona es el libro de texto de las escuelas públicas. Yo tengo uno que se los llevé a mis nietos que están en Chile, donde se reivindica el Operativo Cóndor.

La semana pasada hubo una cantidad de dichos y desdichos por parte del presidente Mauricio Macri y de la canciller de la Nación, Susana Malcorra, sobre la relación con Gran Bretaña, ¿qué mirada tiene sobre la política actual en materia de soberanía?

No es coherente con el pensamiento argentino. Lo único que le interesa a este hombre es hacer un negocio en el cual el pueblo se queda con la peor parte, porque de última es legalizar el robo de petróleo y de la pesca, mediante un acuerdo comercial que no es más que un reconocimiento al imperio de que tiene derecho sobre nuestras tierras. No puede ser que un argentino vuele a las Islas y le pongan un sello en el pasaporte.

¿Cómo ve los años que se vienen?

El año que viene no sólo que no se va a poder pagar la deuda, sino que vamos a tener que financiar la cuota que no se podrá pagar. Se está tomando dinero prestado no para infraestructura, sino para gastos corrientes. Entonces después no tenés para pagar los gastos corrientes, ni la deuda. No hace falta que te manden marines, te tienen agarrado con la plata.

¿Fueron invitados a algún acto para este aniversario?

El 30 va a haber un acto en la ex ESMA, por la mañana. No en el Museo Malvinas, porque el director no nos permite realizarlo ahí, dice que somos subversivos, pero se va a hacer en el local de las Abuelas de Plaza de Mayo. Se está viviendo mucho revanchismo, quieren sacar incluso las banderas. Me hace acordar a lo que viví en el ´55.

Actualizado 28/09/2016

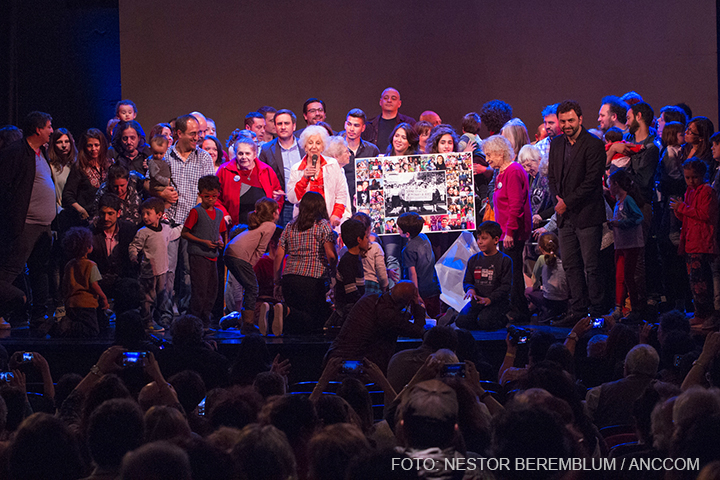

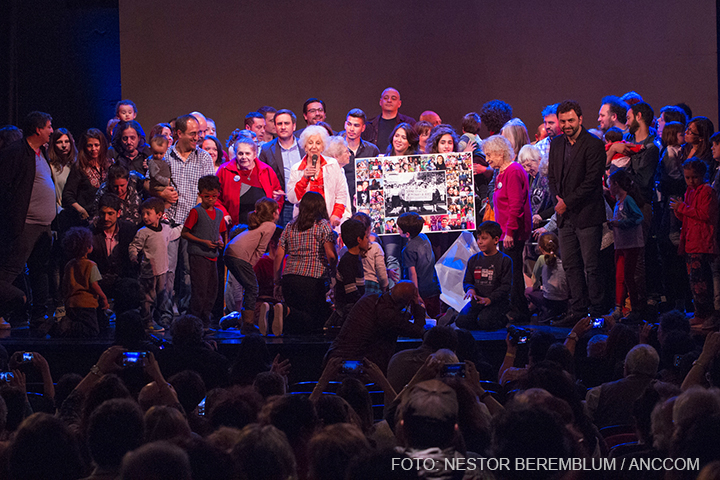

Oct 26, 2016 | inicio

Familiares de detenidos desaparecidos, amigos, militantes de los derechos humanos, algunos legisladores y muy pocos funcionarios participaron del homenaje. Como contrapartida, estuvieron muchos de los 121 nietos recuperados que, con diversas formas, expresaron su gratitud a la institución que brega por restituir la identidad de los cerca de 500 chicos nacidos en cautiverio y apropiados por los represores. El más explícito fue Manuel Goncalves, quien tuvo a su cargo la conducción del acto: “Estamos acá –dijo- porque estas mujeres nos han buscado con enorme amor, y nos han encontrado”. Salud.

Oct 26, 2016 | inicio

Aparentemente no hay lugar más seguro que el que se vuelve habitual. Las calles del barrio, la cuadra de la casa, el edificio donde se vive, el vecino del departamento, la puerta de entrada al hogar. Es así como también los lugares más extraños, los hábitos menos frecuentes, los espacios más llamativos, se disfrazan de cotidianos. Eso explica cómo un cementerio, por ejemplo el de Avellaneda, sólo puede inquietar al fulano que no es de Villa Corina. Y también es cierto que un portón, un paredón al que se le suman policías y militares en sus vehículos y con armas, pueden volverse parte del paisaje. Pero no es menos verdadero que para algunos, una noche basta para dejar marcados recuerdos que jamás pasarán inadvertidos.

“A mí lo que me diferencia con mis hermanos, es haber estado esa noche y tener memoria de lo que pasó”, arranca Karina Manfil, 40 años después de haber sobrevivido a la noche trágica en donde un grupo de tareas conformado por policías de civil y militares ingresó en el departamento de su familia, en el tercer piso de la torre seis en Villa Corina, y mató a tres adultos que militaban en Montoneros y a un chico de 9 años. “Estábamos comiendo fideos con tuco y mirando El Planeta de los simios en la tele. Y después nos fuimos a acostar”, comienza el relato Karina.

En la vivienda dormían en una de las habitaciones Carlos Manfil con su mujer Angélica Zárate y su hijo de seis meses, Cristian. En otro cuarto, estaba la pareja integrada por Rosario Ramírez y José El Gordo Vega, mientras en la pieza del medio descansaban los hijos de ambos matrimonios: los hermanos Carlos y Karina de nueve y cuatro años, y Marcela y Adolfo de nueve y once años, respectivamente.

“Eran las dos menos cuarto de la mañana, (Nota de la R: del 27 de octubre de 1976) entraron tirando cosas, gritando y disparando”, recuerda Karina Manfil. “Mi hermano se para en la cama, para mirar por la ventana y ver qué pasaba. Cuando apoya la mano en el marco, literalmente le vuelan la cabeza”, dice y agrega: “Yo sentí hasta cierta culpa de quedar con vida. Mi hermano Carli tuvo mucho que ver, se cayó arriba mío y me cubrió”.

Espacio municipal de la memoria «El Infierno», ex-centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la última dictadura militar, y donde funcionó hasta 2015 la Brigada de Investigaciones de Lanús, Avellaneda.

Lo que puede parecer negligencia por parte de los oficiales que efectuaron los disparos, se despeja cuando Karina rememora una situación crucial: “Los genocidas entraron a la pieza disparando, se metieron debajo de la cama y siguieron, hasta le tiraron al ropero. Se escuchaba el grito de las madres pidiendo que no tiren, y no le daban bola. Entró otro y preguntó quién dio la orden,´acá hay sólo chicos´, y el que estaba disparando se dio vuelta y le dijo cállate, la orden la dio (Ramón) Camps”.

Durante la ráfaga de balas, Karina fue herida en una de sus piernas, Adolfo también fue baleado en sus extremidades, y Marcela recibió una bala en el brazo y otra en el pulmón. Los chicos fueron llevados al Hospital Presidente Perón de Avellaneda donde quedaron internados bajo custodia militar. A los hijos de Vega, que fue el único de los mayores que logró escapar, se les negaba la medicación y les tocaban las heridas para lograr obtener información sobre el paradero de su papá.

Además, a la abuela materna de los Manfil le dijeron que Cristian, el bebé de seis meses, había muerto en la balacera, cuando en realidad había sido secuestrado por personal de la Comisaría 4° de Avellaneda y recuperado 3 días después por Luisa López, madrina de Karina. “Se lo devolvieron, cosa rara. Yo supongo que hubo una negociación que a los tipos le interesó, porque mi madrina tenía una posición económica bastante importante”, agrega.

Graciela, la mayor de los Manfil, tenía en aquel entonces 12 años y no se encontraba en el departamento con sus padres y hermanos; había sido llevada a la casa de su abuela paterna cuatro días antes por decisión de su papá Carlos, previendo lo que luego sucedería. Ella recuerda hoy, a sus 51 años: “Ese día vivimos una locura, mi hermana internada, mi hermanito que no estaba con nosotros porque se lo habían llevado, ‘Carli’ asesinado, nuestros padres también. Es algo que uno después de todo este tiempo se pregunta cómo llegamos hasta acá, porque el día a día fue muy duro”.

Figuras en el Espacio municipal de la memoria «El Infierno».

Los restos de Carlos, su mujer Angélica y “Carli” fueron encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una de las tres fosas comunes del cementerio de Avellaneda, en el sector 134, perteneciente a la morgue policial, en donde se hallaron 336 cuerpos. Del total de los restos encontrados, sólo 120 pudieron ser identificados.

Entre ellos, el de los Manfil, que fue el primer caso en donde se utilizó una muestra de ADN para una causa de lesa humanidad. Hernán Bravo, historiador y trabajador del Espacio para la Memoria en el Municipio de Avellaneda, investigó el rol que ha tenido en particular el cementerio de esta localidad en la desaparición de los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. Antes de la dictadura militar, la morgue policial tenía muy poco funcionamiento, como indica el historiador: “Empiezan a ver más registros, ingresos de N.N. casi todos los días y con una característica atípica, que el promedio de edad baja de los 25 años”.

Para ingresar los cuerpos, los militares entraban por el portón de la morgue que se encontraba sobre la calle lateral, Oyuela, evitando la puerta principal que se ubica sobre una Crisólogo Larralde. Además, en el interior del cementerio se construyó un paredón de tres metros, para aislar al sector 134 con el fin de que no se visualizara el inhumación de los cuerpos.

Villa Corina fue una zona militarizada durante la dictadura militar por la función que tuvo el cementerio. Luis Velázquez, que era vecino de la zona en la época de la masacre, recuerda que su abuelo y uno de sus tíos, que habían trabajado durante toda su vida en el lugar, le llegaron a comentar que los militares “hacían preparar las fosas por los empleados mismos, y después sacaban a todo el mundo y ahí tiraban los cuerpos. Si un trabajador quedaba dentro, lo amenazaban con lastimar a su familia, a tal punto que después de todos los años que pasaron seguían con miedo a hablar.”

En la calle Oyuela, frente al sector 134, se encuentran unos monoblocks desde donde se podían observar los movimientos dentro del cementerio. Antonio Cáceres, vecino que vive todavía en uno de estos edificios, recuerda: “Cuando caían con los camiones abrían el portón y te hacían volar, se paraban en dirección a las torres y no se podía mirar lo que estaban haciendo, si abrías una ventana te mandaban para adentro en seguida. Acatabas o iban a tu casa y te pateaban la puerta y entraban”. Cáceres, que era un niño en esa época, señala sobre las descargas que realizaban: “Uno veía que bajaban como si fuesen bolsas de papa, los tiraban para abajo, hacían un pasamano y los mandaban adentro.”

ANCCOM recorrió juno a Karina Manfil el Espacio municipal de la memoria «El Infierno».

Algo parecido recuerda otro vecino, Elvio Taboada, que reconoce que con frecuencia veía que se bajaban cuerpos. En una oportunidad, cuando tenía seis años, pasaba por la puerta lateral del cementerio con su mamá y vieron que “había un cuerpo con una panza gigante, yo era chico y pensé que era un borracho. Después me di cuenta que era una mujer embarazada con un vestido blanco. Cuando nos acercamos, un soldado le dijo a mi vieja que pasara rápido y que no miráramos”.

La causa judicial por el asesinato de la familia Manfil, se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, a cargo del juez Daniel Rafecas. El proceso está en la instancia de declaraciones testimoniales desde hace dos años, a la espera del pedido de instrucción para elevar el caso a juicio. A 40 años de la muerte de su familia, Graciela Manfil expresa su pesar: “Es duro que la causa no avance, que hayan salido varios juicios y que el nuestro esté ahí, en veremos. Los genocidas están muy grandes ya.” Su hermana Karina, por su parte, reclama apoyo: “Me gustaría que la gente de Avellaneda aportara un poco más de fuerza por el tema del juicio. Yo la escuchaba a la compañera Emilce Moler, que no se la tiene en mente como sobreviviente de la Noche de los Lápices. Ella dice que es desaparecida doblemente de la democracia. Me parece que mis viejos y mi historia también”.

Actualizado 25/10/2016