Abr 18, 2019 | Novedades, Trabajo

Asamblea por los despidos a las y los trabajadores de Clarín.

Ante el despido de al menos 65 periodistas con la excusa de la reestructuración, los trabajadores de Clarín decidieron en asamblea un contundente cese de tareas. Tanto las notas del diario en papel como las de los portales hoy fueron escritas por prosecretarios. La base de redactores y la primera línea de editores abandonaron sus computadoras con la consigna “no se escucha una tecla”. Por segundo día consecutivo, la asamblea general de trabajadores de Clarín/AGEA resolvió por unanimidad realizar un cese de 24 horas con presencia en las redacciones, hasta este viernes a las 12 del mediodia. Además se votó la quita de firmas de las publicaciones.

“Estamos conmovidos”, dice la delegada Clara Uranga, con la voz quebrada. “Vivimos un día de mucho estrés, adrenalina y tristeza, pero también de mucho cariño y apoyo entre todos nosotros”.

La empresa AGEA, del Grupo Clarín; que publica los periódicos Clarín y Olé y revistas como Elle, Ñ y Genios; ya despidió cientos de trabajadores en los últimos cuatro años, incluidos los returos voluntarios, pero esta vez decidieron que muchos de ellos se enteraran en la puerta de la empresa frente a un vallado custodiado por personal contratado de seguridad. “Hubo mucho llanto. No se esperaban para nada todo esto”, dice el reportero gráfico Daniel Baca, de Tiempo Argentino, que estuvo en Tacuarí al 1800 junto a varios centenares de colegas y personas que se concentraron a brindar apoyo y visibilizar este destrato.

“Es un ajuste que golpea directamente a la redacción, todos los despedidos son periodistas. No hay despidos en otros sectores, a los que se les pidió que trabajaran desde sus casas ayer y hoy para que no tuvieran siquiera la posibilidad de solidarizarse”, aclara Uranga. Y agrega: “La empresa de medios más grande del país, cuando tiene que reestructurarse, elige despedir periodistas, aunque una semana atrás nos comunicaran que un ‘nuevo desafío’ exigía a los redactores trabajar una hora más cada día. No queda claro si nos necesitan o sobramos, entonces”.

Vale la pena recordar que en 2000, Clarín despidió a 117 empleados, entre los cuales estaba toda la comisión interna. Desde ese momento no hubo representación gremial hasta 2012. “Nos costó mucho construir sobre el miedo, y hoy estamos orgullosos de los compañeros”, concluye Uranga.

El día en que se enteraron de los despidos

“Llegamos aquí con el edifico completamente vallado, militarizado y con policía por todos lados. Estamos empezando una medida de fuerza que consiste en un paro hasta el cierre con asamblea permanente, con los compañeros que siguen adentro trabajando y los que fueron despedidos. Estamos exigiendo una mesa de negociación. Queremos que dejen de tratarnos como si fuésemos barras bravas, somos periodistas, los que ellos contrataron para trabajar”, dijeron Matías Cervilla y Sebastián Díaz sindicalistas representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires el pasado miércoles 17.

Tras las vallas que cierran la entrada, varios trabajadores se abrazan con fuerza, muchos con lágrimas que no pueden contener. Por la mañana, cuando llegaron a trabajar, no les permitieron el ingreso, las entradas tenían guardias de seguridad y la Policía ya se encontraba afuera. Así, fotógrafos y redactores de Clarín se enteraron que estaban despedidos. Uno de ellos, Pablo, que prefiere mantener en reserva su apellido, dijo: “Me enteré por un mail que me mandó la empresa, en donde me dijeron que prescindían de mi trabajo y que tenía a mi disposición la liquidación de sueldo. No hubo otra notificación. Hoy vine a la puerta y no me dejaron entrar”.

Reunidos en asamblea en horas de la tarde, los trabajadores decidieron unánimemente mantener un cese de actividades del medio hasta ayer a la medianoche y un estado de asamblea permanente para continuar discutiendo las medidas a tomar. El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y representante de Página/12, Tato Dondero, se acercó a apoyar a sus compañeros despedidos y a organizar comisiones de debate. “Tenemos que defender cada puesto de trabajo porque tiene que ver con la vida de la familia, de los trabajadores y tiene que ver con el contexto difícil que atraviesa el gremio de prensa. Cierre de medios, achicamiento de voces, que genera perjuicio para todos los argentinos”, afirmó.

Se espera que la próxima semana los sindicatos llamen a una movilización para exigir una respuesta de la empresa. Los trabajadores esperan poder reincorporarse a sus puestos y luego sentarse en una mesa de diálogo con los directivos de Clarín.

Feb 14, 2019 | Novedades, Trabajo

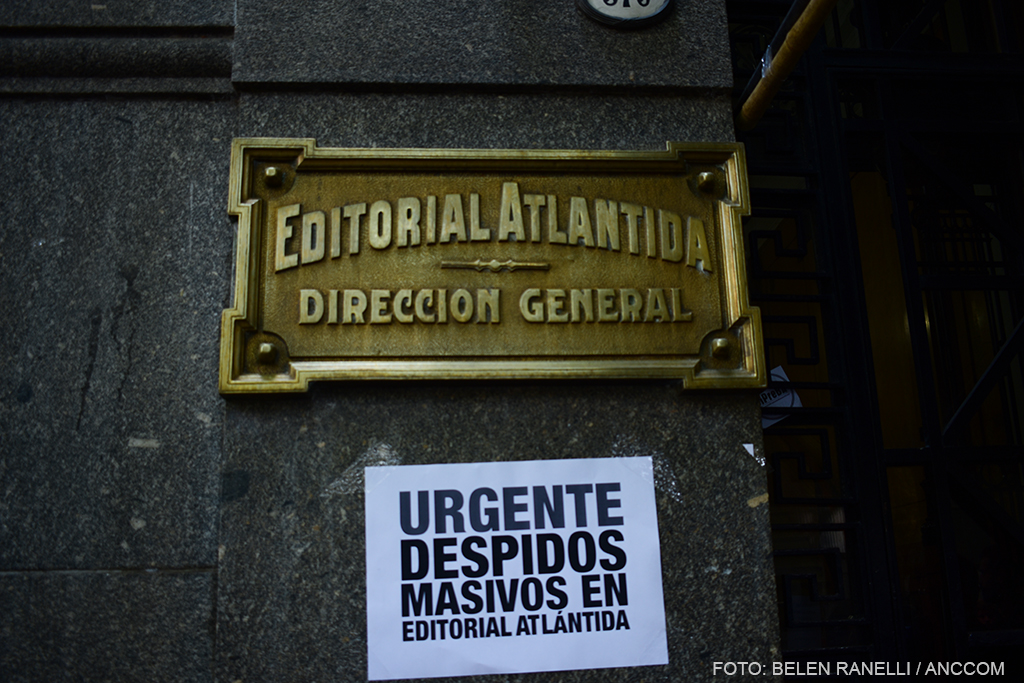

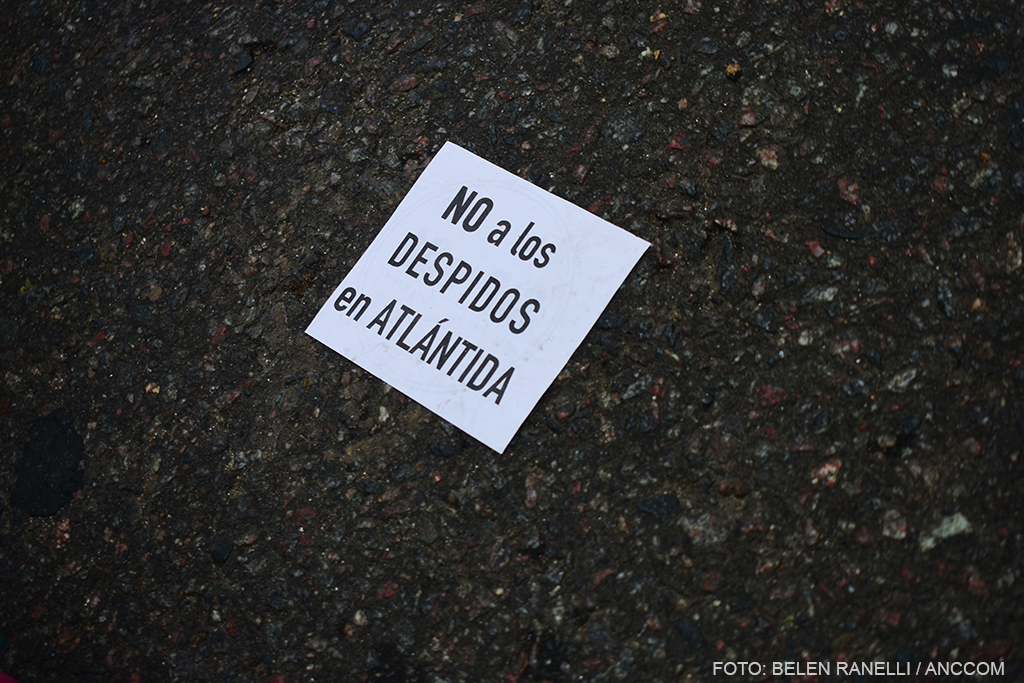

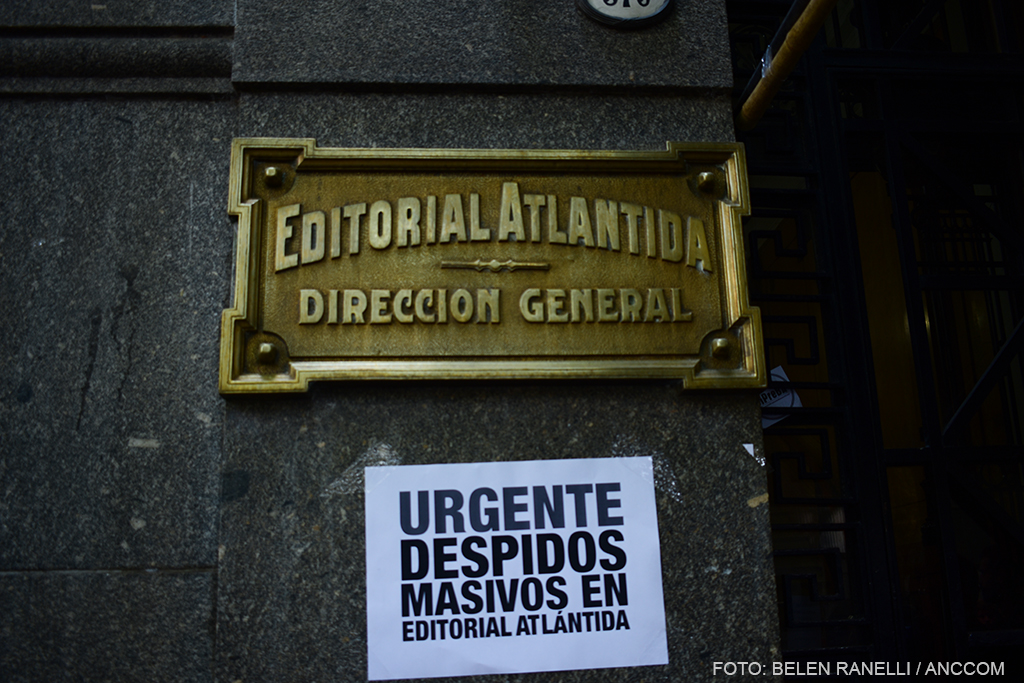

“Yo había escuchado de despidos así, sobre todo en el medio gráfico, pero nunca me había tocado vivir algo tan cruel e irrespetuoso”. Con estas duras palabras, Walter Balcedo define la situación que están viviendo los empleados recientemente despedidos de la editorial Atlántida. Crueldad y falta de respeto son dos términos contundentes que grafican no solo el hecho concreto de las desvinculaciones, sino también el modo en el que fueron efectuadas. “El martes 5 llegamos a la empresa y de repente alguien de Intendencia, con una lista en la mano, empezó a nombrar a quienes no podían entrar, así sin más. Yo estaba en esa lista”, detalla.

Balcedo se desempeñaba como jefe de preprensa dentro de la editorial, aunque hace tiempo su actividad excedía a las tareas comunes del sector: “En 2017, la empresa Televisa -a cargo de la editorial desde 2007- decidió eliminar las redacciones de revistas con licencia como Cosmopolitan o Muy Interesante, y empezaron a enviar el contenido desde México para que nosotros lo editemos y lo traduzcamos al modo argentino. Yo nunca fui un obsecuente, pero siempre hice mi trabajo y cumplí favores sin entrar en conflictos. Si tengo que resumir en una palabra lo que hizo la empresa en estos últimos meses, sin duda sería engaño”, asegura.

El término utilizado por Balcedo no es azaroso. En 2018, Televisa le vendió la empresa a un conglomerado de accionistas anónimos, quien se hizo cargo de la editorial creada por Constancio Vigil en los albores del siglo XX. La nueva dirigencia, a cargo de publicaciones masivas como las revistas Gente, Para Ti y Billiken, entre otras, llegó con múltiples propuestas de renovación y promesas de estabilidad laboral. Pero todo quedó a medias tintas.

“Me enteré que estaba en la lista por teléfono, mientras estaba de vacaciones con mis tres hijos y en período de lactancia”, subraya Yasmina Dátola.

“El nuevo directorio nos aseguró en julio que lo último que iban a hacer era despedir gente, y que estábamos en el mejor lugar posible para desarrollar nuestro trabajo. Si bien la venta viene cayendo hace años, nos proponían que aportemos ideas para salir adelante. En siete meses no solo no cumplieron su palabra, sino que encima nos echaron con ´justa causa´ inventando motivos”, sostiene Yasmina Dátola, quien trabajaba hace doce años en Billiken, primero como cronista y luego como redactora. “Me enteré que estaba en la lista por teléfono, mientras estaba de vacaciones con mis tres hijos y en período de lactancia”, subraya.

El caso de la publicación infantil es paradójico, ya que se encuentra vaciada y suspendida en el año de su centenario, cumpliría 100 años en noviembre. Al desprecio por la trayectoria, un mal que parece ser coyuntural, se le suma el agravante del incumplimiento salarial.

“La gerencia nos mandó un mail avisando que iban a depositar el 50 por ciento del sueldo, con la supuesta intención de saldar el otro 50 a la brevedad”, dice Nahuel Machesich, quien hasta el fatídico martes se desempeñaba como jefe de Redacción de la revista. “Nosotros decíamos en broma que los nuevos directores eran estilo ´Marquitos´ Peña (NdeR: Marcos Peña es el jefe de Gabinete nacional), por su juventud y su discurso positivo. Tengo una hija que nació prematura y se encuentra en terapia intensiva, pensé que eso iba a salvarme, pero no. Con estas actitudes te das cuenta que, más allá de las apariencias, se les cae la máscara enseguida”, asegura.

La revista Billiken cumpliría 100 años en el mes de noviembre.

Las justificaciones esgrimidas por la empresa para desvincular a sus empleados son diversas y, como especifica el testimonio de afectados y gremialistas, absolutamente falsas. En la misma línea, varios trabajadores no registrados fueron cesanteados, lo que representa un claro caso de precarización laboral.

Consultado por este medio, Fernando “Tato” Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), explica que en la editorial “la situación complicada viene desde el año pasado, cuando decidieron mensualizar publicaciones semanales históricas como Billiken o Para Ti, lo que produjo la desafección de varios colaboradores no permanentes. La patronal nueva prometió dialogar con la comisión interna, y terminó despidiendo gente con causas inventadas para no pagar las indemnizaciones correspondientes. Llegaron a despedir a una jefa de Arte arguyendo que la gente de su sector se quejaba de malos tratos cuando jamás hubo ni un reclamo”.

La ola de despidos no discriminó sectores ni jerarquías, y si bien en la segunda semana de febrero se dio el mayor caudal, las desvinculaciones vienen desde comienzo de año. En diálogo con ANCCOM, Félix Vallejos, delegado de SiPreBA en Atlántida, aclara que “los primeros dos casos se dieron en enero, con dos compañeras despedidas. El martes 5 se produjeron alrededor de diez despidos, y nos enteramos que el director de la revista Gente, la directora de la revista Para Ti, y la gerenta de Recursos Humanos habían sido notificados de su despido antes de que lleguen a chocarse con la puerta”.

Trabajadoras de la editorial llevando a cabo medidas de lucha.

En paralelo, Dondero reconoce que, además del contexto recesivo que atenta contra la gran mayoría de los trabajadores, hay otros factores que afectan directamente no solo a Atlántida en particular, sino al sector gráfico en general: “Editoriales como Publiexpress, que por ejemplo tiene a su cargo la revista Pronto, también sufrieron despidos recientemente. Las empresas quieren contar con la menor cantidad de empleados posibles, mientras que el consumo de información en papel decrece cada vez más”.

No obstante, tanto empleados que conservan su puesto, como despedidos y gremialistas, tomaron cartas en el asunto e iniciaron medidas de lucha para intentar revertir la situación.”El martes hicimos un paro hasta las 0:00 horas, el miércoles decidimos declarar un estado de asamblea permanente hasta el viernes, mientras que el lunes hicimos un acto en la puerta de la editorial con cese de actividades y amplia participación de todos los sectores involucrados”, destacó Vallejos.

La ola de despidos no discriminó sectores ni jerarquías, y si bien en la segunda semana de febrero se dio el mayor caudal, las desvinculaciones vienen desde comienzo de año.

Ene 4, 2019 | Novedades, Trabajo

A las 10 de la mañana 12 trabajadores de Telefe que realizan sus tareas en el edificio ubicado en la avenida Sir Alexander Fleming al 1101, en la ciudad de Martínez, fueron comunicados de su desvinculación del canal. En consecuencia, el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) llamó al cese de actividades y programación durante todo el viernes y un paro de dos horas por turno para el sábado.

Los afectados pertenecen a los sectores de electricidad, mantenimiento electrónico, producción, promoción, posproducción y edición. Se trata de diez trabajadores que se encontraban bajo el convenio colectivo de trabajo de SATSAID y dos por fuera, según aseguró Daniel Márquez, delegado de Telefe para el sindicato.

“Comenzando un día normal de trabajo, una serie de compañeros de diferentes sectores fueron llamados a la oficina de recursos humanos y por medio de un escribano se enteraron de la situación”, detalla Márquez.

Desde temprano, SATSAID se estableció en la puerta del canal y en horas de la tarde los trabajadores de Telefe aguardarán lo que suceda en la reunión entre la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el sindicato. De acuerdo a Daniel Cueto, delegado también de los trabajadores del canal, lo más probable es que la institución dicte la conciliación obligatoria.

Es por esto que el plan de lucha se establece como un estado de asamblea permanente para comunicar y mantener al tanto a los trabajadores de su situación. El comunicado emitido por SATSAID este viernes por la mañana reclama por la inmediata reincorporación de los empleados afectados, al igual que comunica que se ha realizado la denuncia correspondiente a la Secretaría de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de la Nación, que aún no ha manifestado de manera oficial al respecto. Mientras tanto, el canal emitió un comunicado que detalla: “Lamentablemente el

día 4 de enero hemos desvinculado a 10 personas de nuestra nómina, dado que corresponden a posiciones que, en relación con las nuevas dinámicas de la industria, ya no son requeridas actualmente”.

Oct 31, 2018 | Novedades, Trabajo

Los obreros de la planta metalúrgica de Canale Redepa SA, situada en la localidad bonaerense de Llavallol, recibieron en los últimos días telegramas de despido que no solo darían fin a la incertidumbre que se mantenía desde hace un mes sino que más de 80 personas quedan sin trabajo.

Los obreros de la planta metalúrgica de Canale Redepa SA, situada en la localidad bonaerense de Llavallol, recibieron en los últimos días telegramas de despido que no solo darían fin a la incertidumbre que se mantenía desde hace un mes sino que más de 80 personas quedan sin trabajo.

Luego de que una de las unidades de Grupo Canale, Industrias Alimenticias Mendocinas Sociedad Anónima (IAMSA) fuera declarada en quiebra el 1 de octubre, la planta de Llavallol dejó de recibir materiales y órdenes de trabajo. Los empleados, sin respuesta por parte de las autoridades y con tres meses de salario impago, cumplieron durante ese lapso su horario de trabajo y realizaron un buffet autogestionado para sustentarse.

Antes de que llegara la noticia, en Llavallol se respiraba indignación a pesar de la calma característica del barrio. Desde la estación de tren podían observarse diversos carteles con el pedido de los trabajadores: ‘‘En Canale queremos trabajar y cobrar’’. A un costado del portón de la fábrica y sobre unas improvisadas mesas hechas con tablones, se vendían hamburguesas y choripanes cocinados en una vieja parrilla. Pocos autos circulaban por la calle Santa Catalina, mientra que algunas bicicletas y peatones que frenaban a colaborar con su compra.

Dentro de la enorme construcción gris donde, hasta hace poco tiempo, se fabricaban las latas de alimentos de Canale, gobierna el silencio. La imponente maquinaria metalúrgica completamente apagada, los pocos materiales que quedaron cubiertos de polvo y el fuerte olor a encierro dan cuenta de la situación, que bordea el abandono.

Maquinarias apagadas en la fábrica sin funcionamiento.

‘‘Desde marzo venimos arrastrando pagos fraccionados. El pago siempre fue irregular. Y ahora llegamos a octubre con tres meses acumulados de deuda’’, cuenta Julio Retamazo, trabajador del sector de litografía desde hace más de diez años. El panorama de los cien obreros metalúrgicos de Llavallol es incierto porque Redepa SA no se ha declarado en quiebra hasta el momento. Con respecto a IAMSA, explica que ‘‘ellos tienen la quiebra con continuidad laboral, nosotros estamos abandonados’’.

Grupo Canale posee tres plantas en Mendoza, una en Catamarca y una en Llavallol. Camilo Carballo es el principal propietario, con el 50% de las acciones de Canale Llavallol. El otro 50%, que pertenecía a IAMSA, quedó en manos de un juez y un síndico. Al estar la base central en Catamarca, las negociaciones para reflotar la empresa se encuentran muy lejos del sur del conurbano bonaerense. La Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), por su parte, mandó esta semana a un representante a Catamarca para seguirle el rastro a Carballo, aunque comparten la misma incertidumbre que sus afiliados. Según el testimonio del grupo obrero, el empresario no se ha apersonado en la planta a hacerse cargo de la situación. Además, la fábrica actualmente carece de autoridades, ya que han renunciado sus dos directivos.

El panorama de los obreros metalúrgicos de Llavallol es incierto porque Redepa SA no se ha declarado en quiebra hasta el momento.

Al dialogar sobre el día a día de este último mes, los rostros se enrojecían y las voces temblaban. ‘‘A todos nos cayó muy mal’’, ‘‘muchos tenemos deudas y también hijos que mantener’’, ‘‘tantos años de trabajo tirados al tacho de basura’’, expresaban varios en simultáneo. Del total de trabajadores, un 80% tienen 20 o más años de antigüedad, llegando a casos en los que se encontraban a pocos meses de jubilarse. Sobre la iniciativa de crear un buffet atendido por ellos mismos, comentaban que cualquier cosa era mejor que estar adentro de la fábrica ociosa: ‘‘Ahí adentro es un cementerio… te volvés loco o te largás a llorar’’, dicen los operarios.

A pesar de todo, la voluntad y la energía se renuevan: se han organizado caravanas por el barrio para informar a los vecinos de lo que estaba pasando y también se gestionó un festival musical en la calle para recaudar fondos. Canale Llavallol es el segundo hogar de un gran número de familias y es un emblema para el barrio y para todo el partido de Lomas de Zamora. Los vecinos se solidarizan, contribuyen con lo que pueden y apoyan al colectivo de obreros en sus diferentes formas de lucha.

Actualmente, y con los telegramas en mano, los obreros organizaron un acampe pacífico en las puertas de la fábrica para reclamar por sus puestos de trabajo y por el pago de la deuda salarial. ‘‘Si hay que hablar con el diablo, hablemos con el diablo, pero hay que salvar esto’’, sentenciaba Julio unos días atrás, generando asentimientos del resto.

Canale Llavallol es el segundo hogar de un gran número de familias y es un emblema para el barrio y para todo el partido de Lomas de Zamora.

Oct 18, 2018 | Novedades, Trabajo

El desmantelamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar (SAF), reducida de su rango de Secretaría por la reciente reestructuración del Gabinete nacional, no es un caso más en la avanzada del Gobierno contra los empleados estatales. Los 600 despedidos en ese sector dependiente de la Secretaría de Agroindustria de la Nación eran parte de una estructura de apoyo imprescindible a nivel técnico y metodológico para miles de familias dedicadas a la pequeña producción agrícola.

Como explica Lorena Putero, economista e investigadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “la Secretaría es un derecho histórico de asistencia para una agricultura que es la principal proveedora de alimentos en las grandes urbes. No solo aporta subsidios, sino también asesoramiento técnico, legal y productivo”. A su vez Putero, maestranda en Economía Social y Solidaria en la Universidad General Sarmiento (UNGS), aclara que “los proyectos del organismo permitían una autonomía productiva sin dependencia de importaciones, precios accesibles y un aumento notorio en la calidad de los productos. Ahora, en un contexto de inflación, aumento tarifario y suba del dólar, los productores se quedaron solos”.

En el norte del país, varios trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar se vieron tan afectados como poco sorprendidos por los telegramas que materializaron su desvinculación. Tal es el caso de Ana Herrera, quien se desempeñaba como referente de Comercialización en la sede que el organismo posee en Salta. “Desde hace dos años y medio fuimos maliciosamente evaluados por la nueva conducción. El presupuesto disminuyó hasta hacerse inexistente, los vehículos se deterioraron y se vencieron las revisiones técnicas obligatorias”, dice Herrera, quien también fue referente de Comunicación hasta 2012. “Después de 23 años en el sector, en abril me despidieron sin previo aviso, al igual que a otros 25 trabajadores”, concluye.

Feriazo organizado por familias de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para vender su producción a $10 en Plaza Constitución, CABA.

Como un efecto dominó, los trabajadores de la tierra se ven directamente perjudicados en este contexto. “Con mi familia nos dedicamos a la cría de cabras para fabricación de queso artesanal, con los técnicos despedidos veníamos trabajando y estudiando el valor agregado del queso. Ahora la persona encargada del sector ni aparece y casi no hay visitas territoriales”, explica Rodrigo Cuevas, pequeño productor de la localidad de Amblayo, en el valle Calchaquí salteño.

En la región Centro, las imágenes no hacen más que repetirse. “Nosotros formulábamos proyectos junto a las familias agricultoras para mejorar la escala de producción y forjar un vínculo directo con el consumidor, evitando intermediarios. También promovíamos la agroecología a través de encuentros y ferias polirrubros con certificación estatal”, describe Ariadna Arrigoni, quien se desempeñó durante 15 años como técnica en la SAF de Córdoba. “De los 52 técnicos que trabajábamos en 2015, solo quedaron 8, hay territorios que ya directamente no tienen asistencia”, explica Arrigoni, quien también era delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dentro del organismo.

“Me dediqué toda la vida a la producción de verduras y huertas en las casas. La SAF nos brindó talleres, nos inculcó conocimientos más allá de los que teníamos y promovió ferias para el productor que está a 70 u 80 kilómetros de la ciudad y no se podía ganar el mango. Lo que hizo el Gobierno con la subsecretaría es un desastre”, asevera Servando Conci, agricultor del pueblo Colonia Tirolesa, en Córdoba.

El litoral tampoco escapa a la onda expansiva de despidos en la institución. “En Entre Ríos hubo tres tandas de despidos, 60 en abril de 2016, 16 en abril de este año, y otros 20, incluido yo, en agosto”, detalla Mario Den Dauw, quien trabajaba en la SAF desde el 2001. “Las más afectadas fueron las mujeres y los profesionales que habían ingresado en la época del kirchnerismo. Las listas las armó la Federación Agraria Argentina (FAA), comandada por el senador Alfredo de Ángelis, con el aval del ahora secretario Luis Etchevere. De todas formas esto nos fortalece, porque la solidaridad entre los organismos y los productores, que representan más del 70 por ciento de actividad en la provincia, es irrompible”, asegura Den Dauw, también delegado de ATE.

La situación en Mar del Plata, a su vez, es extrema: hay un cese total de actividades. Como explica Hernán Molina, prosecretario gremial de ATE en la ciudad costera, “la decisión política fue despedir a nueve compañeras y cerrar las oficinas del organismo. En la provincia de Buenos Aires, los despidos ascienden a 61, afectando tanto la producción como las normativas que regulan la calidad y suprimen la utilización de agrotóxicos”.

En la región más austral del país, el caso de Silvia Crettón, ex agente territorial de SAF Santa Cruz, excede a cualquier lógica, ya que se transformó prácticamente en una trabajadora ad honorem. “Había un listado con el nombre de cinco de los siete trabajadores en la provincia, dentro del cual estaba el mío. Finalmente, en septiembre nos rescindieron el contrato pero nunca tuvimos notificación ni telegrama”. A su vez, Crettón explica que al manejarse en varios territorios no tenía oficina y nadie fue a retirar las herramientas que le brindaba el organismo, a pesar de las presiones recibidas para que las devuelva. “Hay 600 familias productoras registradas a las cuales seguimos asistiendo por una cuestión humana. Somos el único ente estatal que está con los pequeños productores”, asegura.

Una de las localidades en las que Crettón desarrollaba su actividad era Comandante Luis Piedrabuena. Javier Lemos, oriundo de la zona y fabricante de cerveza artesanal, explica que “hay proyectos con mi familia y la gente del pueblo para hacer plantaciones de lúpulo, un producto escaso y cotizado. La asistencia de gente como Silvia es fundamental no solo en lo técnico, sino también en lo anímico”. Esto parece no importarle al gobierno nacional, que sigue cercenando puestos laborales e historias de vida desde Ushuaia a La Quiaca.