Jul 11, 2017 | Entrevistas

Basada en la novela homónima de Gaby Meik, Sinfonía para Ana habla de dos quinceañeras, Ana e Isa, que estudian en el Colegio Nacional Buenos Aires justo antes del golpe de 1976. Dirigida por Virna Molina y Ernesto Ardito, la película muestra un mundo de pasiones en el que Ana, la protagonista, tomará decisiones irreversibles que cambiarán su forma de ver las cosas. Desde su ópera prima, Raymundo –sobre la vida de Raymundo Gleyzer–, hasta hoy, Molina y Ardito (pareja desde hace muchos años) dirigieron Corazón de fábrica, Memoria iluminada, Alejandra Pizarnik, El futuro es nuestro y Ataque de pánico. Sinfonía para Ana, si bien utiliza recursos del documental, es su primera ficción. A poco de ganar el Premio de la Crítica en el Festival de Cine de Moscú y antes de su estreno comercial en octubre, ANCCOM conversó con ambos.

¿Cómo llegaron a Sinfonía para Ana?

Ernesto Ardito: Nuestras dos hijas estaban estudiando en el Nacional Buenos Aires y militaban. En 2012, a Niquita, una de ellas, le dieron el libro para leer. La impactó, se quedó encerrada en la habitación llorando. Entonces lo leímos nosotros y nos gustó mucho. En el medio, hicimos El futuro es nuestro [serie de cuatro capítulos sobre los alumnos desaparecidos del colegio para Canal Encuentro], que narra la misma historia pero a modo de documental, tomando casos reales de chicos de la UES. A partir de esa investigación y del libro, trabajamos la adaptación.

¿Qué los convocó de la novela?

Virna Molina: En Sinfonía para Ana se cuenta la intimidad y el día a día de un grupo de chicos que militaban en los años 70. Sus sentimientos, sus intereses más allá de la política, el vínculo con sus padres. Todos esos elementos reunía la novela. Porque Gaby Meik, que no es escritora, es psicóloga, la escribió como una forma de contar su propia historia y la de su amiga [desaparecida] Malena Gallardo. Entonces tenía esa fuerza que la sacaba del ámbito de la ficción y la colocaba en un plano documental. Por otro lado, los documentalistas venimos trabajando hace mucho la militancia en los 70, pero en ficción es nuevo y casi siempre se abordó desde el 76 en adelante. Hasta ahora no existía ninguna película que abordara ese universo. Las que había estaban más direccionadas, como La noche de los lápices, al hecho concreto de la desaparición, la tortura y el sufrimiento. Y no al momento previo que era por qué estaban esos pibes motivados a militar, cuáles eran sus expectativas, cómo era su forma de sentir, de amar…

¿Cuál fue el diálogo con la autora?

VM: La relación con Gaby comenzó cuando hicimos El futuro es nuestro. Ella fue amiga de Malena, la estudiante más chica desaparecida del Nacional y uno de los casos que trató el documental. Le dijimos que nos encantaría filmar el libro. Después de ver la primera adaptación, Gaby nos dio el okey y comenzamos. Había habido intentos de filmarlo antes pero Gaby sentía que no se respetaba el espíritu, que se lo trataba de llevar a un registro tipo Melody, una película clásica inglesa que es una historia de amor, más abstracta desde lo político. Nosotros la transformamos en más política todavía.

¿Cómo fue la articulación de ficción y documental?

EA: Están totalmente vinculados. No es una película de personajes donde hay una escena que comienza, tiene su punto fuerte y termina. Se mezcla la reconstrucción y la actuación con el archivo histórico, pero además con fragmentos de escenas que completa el espectador. Eso hace que no haya un distanciamiento, que la obra no esté sucediendo y acabe frente a un espectador pasivo, sino que al trabajar las emociones junto con la historia narrativa, se va generando un intercambio. También iban surgiendo ideas en el montaje porque lo iba pidiendo la película. No teníamos un guión. Mientras estábamos montando íbamos registrando otras imágenes.

VM: Es nuestra primera ficción. Nos gustó mucho la experiencia. Hay un campo muy interesante en el cruce, donde se puede llevar a la máxima potencia lo documental y lo ficcional. Cuando se mezcla la historia personal del que interpreta con su personaje, hay muchas cosas conscientes o inconscientes que ese actor vuelca en lo que hace. El neorrealismo italiano parte de esa lógica y ha generado obras alucinantes porque había una necesidad. Se filmaba así porque no había plata. Y cuando hubo más presupuesto, se empezó a narrar como “se debían narrar las historias”. Está buenísimo cuando las historias te atraviesan. Con Sinfonía para Ana queríamos involucrarnos, que no fuera solamente una novela y adaptarla, sino entenderla hasta el final. El cine de Cassavetes, Fassbinder, Tarkovski, siempre fue el que más quisimos, con ese algo que escapa al mundo industrialista del cine, con cierta locura y búsqueda. También nos gustaba estar involucrados a un grupo con el que te une algo fuerte, que no tiene que ver con la relación laboral estricta.

¿Qué decisiones tomaron para la puesta?

VM: Hicimos búsqueda de archivos, no sólo oficiales sino también personales. Porque si contábamos la historia de la novela desde un relato tradicional, iba a quedar como una reconstrucción clásica. Además, no contábamos con una producción gigante. No queríamos que los vestuarios, los peinados, fuesen demasiado remarcados, como si fueran personajes de revistas de los 70, y no personajes reales que vivían en esa época. Por ende, se trabajó en recrear una puesta más cercana al documental y quizás no tanto una puesta colorida o cinematográfica. Buscábamos una recuperación desde la memoria.

«En Sinfonía para Ana se cuenta la intimidad y el día a día de un grupo de chicos que militaban en los años 70», dicen los directores.

¿Cómo fue el casting?

EA: El de los chicos se hizo en el colegio. Manejaban el modo de comportarse de los adolescentes que buscábamos representar. De hecho, Madres de Plaza de Mayo y de chicos desaparecidos dicen que cuando los ven hablar les impacta mucho porque tienen el mismo modo de comportarse, hay ciertas subculturas o códigos internos particulares. En el Pellegrini también. El cine no es igual que el teatro. El actor que está delante de las cámaras tiene que tener mucho de su propia personalidad que vaya con el personaje. Fue muy bueno combinar no actores con actores. No sólo los chicos. Javier Urondo, que representa al papá de Ana, no es actor. La actriz es Vera Fogwill. El cruce de esa pareja generaba cosas extrañas. Cuando discutían no eran dos actores discutiendo, era una persona, Javier Urondo, en una situación donde él imaginaba a su propia hija viviendo eso, y recibía a Vera que lo taladraba. Él reaccionaba como Javier. Eso le da naturalidad y hace que el espectador sienta proximidad.

VM: Aparte había una realidad operativa: que nuestras dos hijas cursaban y tenían amigos del Nacional. Algunos que venían haciendo teatro, otros que militaban y sabían moverse en una asamblea. Convocamos en los sectores de militancia no sólo del Nacional sino de varios colegios. Tampoco queríamos hacer una convocatoria abierta porque iban a venir pibes del mundo de la actuación y nosotros queríamos de la militancia. Varios chicos habían leído y estaban fascinados con la novela y querían contar la historia que nunca se había contado del Nacional, porque se tapó durante tiempo. Cuando Lerman hizo La mirada invisible no se le permitió filmarla allí. En nuestro caso, se trataba de una oportunidad de hacer un trabajo de memoria colectiva más que una película cinematográfica de actuación.

¿La película dialoga con la realidad actual?

VM: Mientras la montábamos íbamos tomando conciencia de su vigencia. Con los primeros despidos masivos que hizo el gobierno de Mauricio Macri en el Estado, estábamos montando la parte en que el preceptor no deja entrar más a una de las profesoras y dice: “Esta mujer no ingresa más al edificio”. Fue horrible, pero una cosa es que eso ocurriese en la dictadura y otra que las mismas palabras hayan sido utilizadas por un hombre de seguridad de un organismo del Estado para no dejar entrar a un trabajador. Con esa misma prepotencia, con esa misma impotencia de la persona que se encuentra sin posibilidad de diálogo. Veníamos de una época donde cada uno podía hacer la crítica que quisiese al gobierno kirchnerista, había un debate político muy rico. Desde 2015, cuando termina el gobierno de Cristina y comienza el del PRO, hay cosas de las que ya no se puede hablar. Por otro lado está la cuestión de vaciamiento y de tristeza en términos laborales. Y de violencia de determinados sectores del Estado, como la policía, que empieza a accionar de manera irracional. En vez de operar para mantener un orden, lo hace con cierta peligrosa licencia que parecía que ya no iba a existir más. Te pueden detener por olvidarte el DNI, por averiguación de antecedentes, generan intimidación. Es el imaginario de la dictadura. Se instala la idea de que alguien tiene derecho a avasallar tu espacio personal, tus libertades individuales. Estamos viviendo etapas jodidas. Hay presos políticos y una utilización de la legalidad para fines políticos. En Sinfonía para Ana hay frases que sí estuvieron puestas por nosotros y que tienen que ver con esa sensación hacia la dictadura y hacia el presente. Como dice Ana al principio del relato, cuando le graba la cinta a la amiga: “Nos quieren hacer creer que esto nunca existió, pero es mentira, fue lo mejor que viví”. Eso es algo que también nos pasó a nosotros. Eran los mejores diez años que habíamos vivido. Un país en el que vos decías “che, tenemos diferencias, sí, pero hay laburo”.

Los hechos de represión en los secundarios se inscriben en la misma línea.

VM: Sí. Y es aberrante que un gobierno persiga a los alumnos que tienen una voluntad de organización. Siempre desde la dictadura hubo cierta idea de “bueno hay gente que va al colegio o a la universidad a hacer otra cosa aparte de estudiar”. Si un pibe en un secundario tiene la intención de participar en un centro de estudiantes, de comunicarse con sus compañeros, de dedicarle parte de su tiempo a una problemática común, eso tendría que ser visto como una virtud que docentes y directivos deberían premiar o fortalecer. Cuando un gobierno baja línea de que hay que castigarlo, marcarlo y encima le da piedra libre a la nefasta policía, es atroz. Y lo más jodido es que los pibes son los más indefensos. Y se alecciona a los demás a partir del miedo y se va formando una sociedad de individuos que no entienden que están dentro de un tejido social complejo, que su bienestar depende del de todos, que mejorar su calidad de vida, su potencial y la concreción de sus sueños y objetivos, va a depender de que se mejoren las condiciones de todos. El gobierno propicia un clima de individualismo, de competencia voraz. No es un problema de Cambiemos, no le podemos atribuir tanta inteligencia, es un tema del capitalismo. Lo único que hace Cambiemos es replicar la lógica de mercado.

¿Cómo enfocan el trabajo después del conflicto en el INCAA?

VM: Estamos todos afectados, sensibilizados y tomando una parte activa. Por primera vez los técnicos, no sólo del SICA, que es el sindicato tradicional, sino de agrupaciones de profesionales que surgieron ahora, están siendo parte motora. Eso nunca había pasado. Siempre éramos los documentalistas que ya estamos catalogados como los más “revoltosos”, o la gente con más trayectoria como Luis Puenzo o Pino Solanas. Pero cuando están involucrados todos los sectores, la cosa está mal. Está todo un poco frenado pero también todo el mundo en estado de alerta y accionando. La situación es crítica y está a punto de estallar. Lo bueno es que a partir de esto la gente toma conciencia y se involucra. A partir de estas crisis extremas surgen cosas que después son grandes logros. Hoy vemos cómo creció un 50 por ciento la producción documental. De cine, antes, con suerte, eran 16 películas anuales y ahora son 50. Eso hace que más gente filme y surjan cineastas nuevos. Las luchas te comen la cabeza pero por otro lado te fortalecen. Nadie quiere vivir en la crisis pero, cuando está, hay que llevarla hasta el final y solucionarlas, no poner parches. Si bien es desalentador, estamos todos juntos y eso da algo de tranquilidad.

Presentaron Sinfonía para Ana en el Festival de Cine de Derechos Humanos, ¿qué sintieron?

VM: Siempre ese un espacio donde pasamos nuestras películas. Fue el primer lugar donde se pasó Raymundo, es el primer público al que están destinadas nuestras películas, a los que sienten la necesidad de que exista un cine así. Fue una emoción para ellos y para nosotros. La podíamos presentar en Mar Del Plata o en el Bafici, pero no son festivales que respondan a nuestra búsqueda. El Festival de Derechos Humanos tiene una historia muy grande. Cuando casi no se hacían festivales acá, abrió una línea que después siguieron otros.

¿Quién la distribuye?

VM: Distribution Company, la dirige Bernardo Surni, uno de los distribuidores históricos de Argentina (La Historia Oficial, El secreto de tus ojos, Infancia clandestina). Cuando se la mostramos le encantó y dijo que le va a poner todas las ganas. Obviamente tiene un límite para conseguir sala. Estamos a merced de los exhibidores que son los dueños de las cadenas y los que aprueban los horarios. Todos pedimos un horario normal, racional, para meter determinada cantidad de espectadores y que no levanten la película en la primera semana. La pelea es esa y, un poco por eso, esperamos hasta octubre para estrenarla, ya que la pantalla de cine argentino se divide por cuatrimestres y el último, que arranca en octubre, es el que está más libre. Porque este año se van a estrenar muchas películas argentinas que se hicieron en 2015, 2014, 2013, de tipo más independiente, incluidas la última de Lerman y la de Lucrecia Martel. Va a ser triste el año próximo y el siguiente, porque no se está filmando, las películas van a ser muy pocas comparadas con todas las que se están estrenando ahora.

Actualizada 11/07/2017

May 2, 2017 | DDHH

A 41 años de la última dictadura cívico militar que dejó treinta mil personas desaparecidas, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un acto el viernes 28 para homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos y evitar que queden sepultados en el olvido en un contexto político negacionista que propone solo discutir cifras.

El acto, al que asistieron familiares de los trabajadores desaparecidos, colegas, miembros de organismos derechos humanos y reporteros gráficos del Grupo 81 comenzó con un discurso del diputado porteño Gabriel Fucks: “Cuando un grupo de compañeros del ARGRA se acercó con la idea del homenaje no dudamos un segundo en poner a disposición los resorte legislativos para la larga batalla por la memoria de éste segmento en particular, los reporteros gráficos de la República Argentina”, reconoció y agregó: “Parece que cuando se quiere poner un número y discutirlo no queda otra respuesta que la segmentación y la búsqueda en cada uno de los espacios acerca de qué fue lo que pasó y quiénes eran. Es parte de la batalla cultural con la que nos enfrentamos cuando quieren negar lo que pasó. Recientemente apareció el nieto número 122 cuyo padre no figuraba en la lista de desaparecidos. Este tipo de homenajes y encuentros es una forma más de plantarnos y luchar”.

A continuación Alfredo Herms, socio de ARGRA y miembro del Grupo 8,1 contó cómo, en medio de la censura y la autocensura de la prensa, llevaron a cabo una muestra fotográfica –a principios de los 80- para visibilizar lo que estaba pasando en los años de la dictadura. Es este mismo grupo el que tuvo la iniciativa de homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos: “Fotógrafos, camarógrafos, reporteros gráficos, documentalistas, directores de cine y todo aquel que trabajase en relación a la imagen para dar testimonio, porque no hay muertos de primera ni de segunda”. Herms también agradeció al diputado Fucks por transformar la idea del homenaje en un proyecto que fue votado por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que continuará con la realización de un libro y una muestra itinerante. Para concluir convocó a integrar el trabajo “El Ojo como testigo”, en el que se intenta visibilizar 80 vidas en busca de la memoria, la verdad y la justicia, con la intención de recuperar historias, trabajos y sueños para que no queden en el olvido: “Pedimos disculpas por no haber hecho antes este reconocimiento, pero ahora que estamos en este camino nadie nos podrá apartar, porque estos 80 compañeros son parte de los 30 mil compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre”.

la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un acto el viernes 28 para homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos .

Antes de finalizar el homenaje, Ezequiel Torres, presidente de ARGRA y organizador del evento, dijo: “Gracias a los compañeros gráficos del 81 por engrosar la lista de los 30 mil, para que no queden dudas. La memoria sirve para aprender, y si algo aprendimos en estos años es que el camino que tenemos que recorrer es colectivo. Los miles de desaparecidos y los 80 trabajadores de la imagen nos enseñaron que nosotros tenemos sentido con el otro, porque nos reconocemos en los ojos y en las fotografías de los compañeros. Este es un acto fundacional, porque el homenaje no termina aquí sino que abre nuevas puertas y espacios”. Como cierre, Torres y Fucks descubrieron una placa otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para rendir homenaje a los trabajadores de la imagen desaparecidos en la última dictadura cívico militar.

Gabriel Fucks, junto Ezequiel Torres, presidente de ARGRA.

“Grupo 81”

Ezequiel Torres explicó a ANCCOM que el homenaje partió de una investigación sobre los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado y la Triple A que inició en 2016 el Grupo 81. “Llegaron a construir la lista de los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos cruzando datos con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos. Todo este trabajo lo hicieron a pulmón”.

En los años ochenta, la Secretaría de Información Pública había prohibido la circulación de imágenes vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo y a cuestiones sindicales en los medios, en ese contexto el Grupo 81 desafió a la censura. Alfredo Herms relató cómo el grupo de reporteros gráficos surgió luego de dos acontecimientos que los marcaron para siempre. El primero ocurrió el 14 de septiembre de 1980, cuando murieron Alberto Rodríguez, Víctor Hernández y Nemesio Luján Sánchez, reporteros gráficos del diario Crónica, al caer un avión de la empresa mientras se dirigían a cubrir un partido en el interior. Aún hoy se desconocen las causas del accidente. El segundo, ocurrió esa misma semana cuando se produjo el atentado al Teatro Abierto con un artefacto explosivo en las instalaciones del Picadero. A raíz de esos sucesos, decidieron plegarse a la lucha contra la dictadura y organizaron la muestra de fotografías en homenaje a los colegas y que serviría además para visibilizar todo lo que no estaban mostrando en los medios a causa de la censura y de la autocensura. “Es así que surge la primera muestra del periodismo gráfico con 77 colegas participando, donde por primera vez se muestran los pañuelos blancos de nuestras queridas Madres”, recordó Herms. En el mismo sentido, Aldo Amura también integrante del grupo, dijo: “Nosotros dimos vida a las Madres de Plaza de Mayo, las hicimos visibles”.

Hoy nuevamente se encuentran frente al desafío de mantener viva la memoria: “Nosotros rescatamos del olvido a todos los compañeros que fueron detenidos, asesinados, desaparecidos y de los cuales ninguna institución se hizo cargo. Vinculamos en esta construcción a todos, ingresamos incluso a los compañeros que estaban fuera del tiempo histórico, como Ignacio Ezcurra, que fue un fotoperiodista desaparecido por la CIA durante la guerra de Vietnam porque el Estado norteamericano no quería que el conflicto bélico se instalara en los medios de comunicación. O como Julio Fumarola, reportero gráfico y hermano de uno de los fundadores de esta Asociación, secuestrado por la Triple A y asesinado con más de cien balazos en los bosques de Ezeiza, antes del comienzo de la dictadura. Y Leonardo Henrichsen que fue presidente de ésta Asociación y filmó su propia muerte mientras estaba trabajando, antes del derrocamiento de Salvador Allende en Chile”, contó Amura.

«Los miles de desaparecidos y los 80 trabajadores de la imagen nos enseñaron que nosotros tenemos sentido con el otro, porque nos reconocemos en los ojos y en las fotografías de los compañeros».

Reflexiones de colegas y familiares

“La reivindicación de los juicios, los movimientos de memoria verdad y justicia, nuestra memoria de la represión tienen que ver con lo que nuestros compañeros pudieron registrar. Como cuerpo social, la memoria que tenemos de la dictadura es esa a partir de las imágenes que tomaron los reporteros gráficos. La fotografía cumple un rol central para la construcción de nuestra identidad como Nación”, opinó Torres sobre la importancia de los trabajadores de la imagen. En concordancia, Amura expresó: “Un fotógrafo es un historiador porque es parte de la construcción histórica del país”. En la ESMA hay una fototeca en la que se guarda todo el registro fotográfico y se reconstruyó la historia del periodismo. “Había muchos diarios que tiraban todo, hasta los negativos. Hemos podido rescatar y consolidar un guardián de la memoria”, dijo Amura.

Luna y Suyay Henrichsen, nietas de Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista argentino expresaron su agradecimiento por el homenaje. «Esta bueno recordar lo que pasó, por lo que está pasando ahora y para que no se vuelva a repetir. Hoy en día, también, se sigue reprimiendo gente”, dijo Luna. Suyay, por su parte, opinó: “Frente a la situación que está pasando en el país que hagan un homenaje a los desaparecidos en el último Golpe es impresionante. Con respecto a nuestro abuelo seguimos pidiendo justicia, es algo que no se ha terminado. El acto fue importante, haber venido y participado ayuda a mantener viva la memoria y continuar con la lucha de mi abuelo, de todos los fotógrafos y camarógrafos”.

Cristina Inés Bettanin, sobrina de la reportera gráfica Cristina Bettanin y del fotógrafo venezolano Jaime Colmenares, manifestó su alegría por los distintos homenajes que le han hecho a su tía: “Habla de su compromiso militante pero, también, de su pasión por la vida, sus inquietudes, sus deseos, creatividad y compromiso. Me parece muy lindo que sus propios compañeros de trabajo, con quienes compartió muchas anécdotas como así también momentos importantes para el país”. Cristina contó que su tía se tomó una pastilla de cianuro cuando fue rodeada por el Ejército mientras visitaba a su familia en Rosario. “No solo marcó mi vida la historia de mi tía, sino que fue una tragedia familiar muy intensa. En el mismo operativo asesinaron mí papá, detuvieron a mí abuela junto con mi mamá, que estaba embarazada de mí. Las trasladaron a la jefatura de policía del Segundo Cuerpo del Ejército de Rosario. Ahí estuvieron cautivas quince días y nací. Mi abuela le pidió a mi mamá que me pusiera el nombre de mi tía”. Después, afortunadamente salieron de prisión y se exiliaron en distintos países. “Guillermo Bettanin, mi tío, y su pareja, Leticia Jones, también están desaparecidos”, relató Cristina con la voz quebrada. Con respecto al homenaje, Cristina dijo que estos actos siempre son un momento de reflexión y nueva elaboración: “Fue muy lindo cómo al finalizar se fueron acercando compañeros de mi tía a contarme anécdotas que implican en algún sentido el haber sobrevivido”.

Luna y Sushay Henriksen, nietas de Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista argentino .

«El homenaje partió de una investigación sobre los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado y la Triple A que inició en 2016 el Grupo 81», dijo el presidente de ARGRA, Ezequiel Torres.

Actualizada 03/05/2017

Sep 28, 2016 | inicio

A dos años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de las víctimas, visitó Argentina para hacer visible el reclamo por el paradero de los normalistas. Las actividades organizada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina se extendieron desde el jueves hasta el martes último e incluyeron charlas, manifestaciones callejeras, marchas y reuniones con referentes de organismos de derechos humanos. Las múltiples acciones buscaron dejar de manifiesto que el caso sigue impune, y que los padres y madres mantienen su reclamo al gobierno mexicano, a quien exigen se disponga a esclarecer los hechos.

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en la ciudad contigua, llamada Cocula. Pero los familiares se niegan a aceptarla, ya que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) comprobó que la versión no era cierta, a partir de un video que registra irregularidades en la investigación. Allí pudo constatarse que Tomás Zerón, el director de la Agencia de Seguridad Criminal -encargada de investigar el caso en la estructura del Estado- estuvo en el basurero de Cocula, antes de que se encontraran allí los restos incinerados de un estudiante, sin que su presencia se consignara en el expediente. Además, el GIEI plantea que en el video se ve cómo los agentes federales impiden pasar al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que asiste a los familiares de las víctimas en la investigación, mientras se ve a Zerón deambular en el lugar. A partir de esto, se piensa que podría haber habido pruebas implantadas en la versión oficial, y por esta razón los padres y madres de los 43 estudiantes buscan que no se abandone el caso, y luchan por la aparición de sus hijos.

La versión oficial de la desaparición de los estudiantes dice que los jóvenes habían sido atacados y detenidos por policías municipales, y luego entregados al cártel criminal y de narcotráfico Guerreros Unidos.

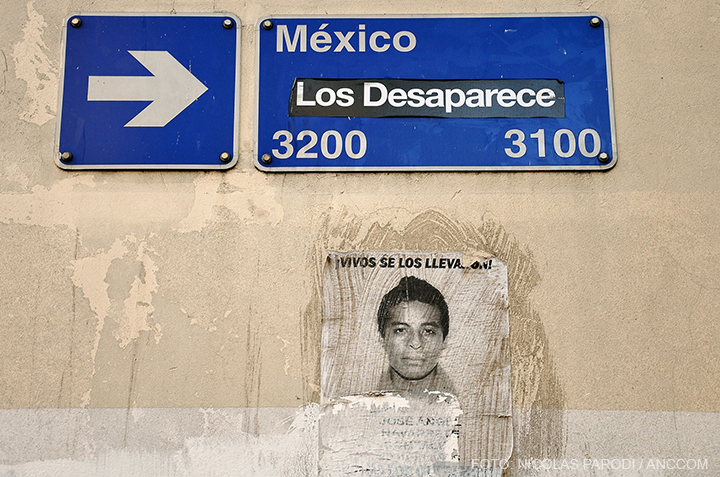

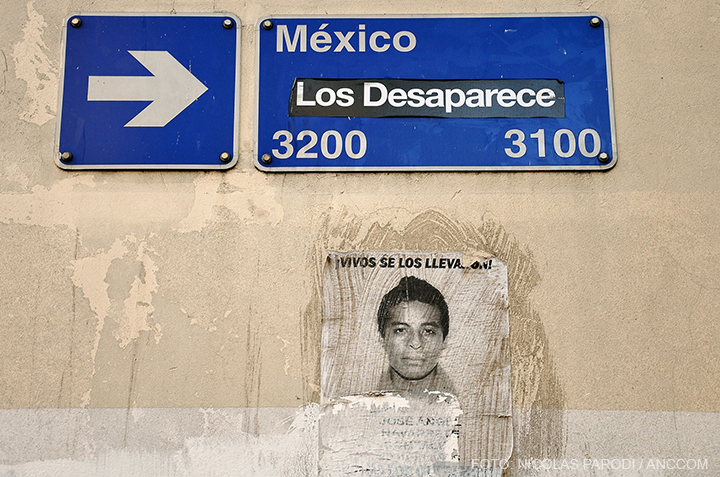

Apoyo internacional

La llamada Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último con la participación de Cristina Bautista, la Asamblea de Mexicanos en Argentina y demás asociaciones convocantes en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora en Plaza de Mayo, una visita a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y, por último, una “pegatina por los 43 por la calle México”, desde su cruce con Avenida La Plata. Durante esta actividad, ANCCOM dialogó con Cristina Bautista, quien expresó la importancia de que la calle que lleva el nombre de su país en la capital de la Argentina tenga el rostro de los 43 normalistas y su mensaje. Afirmó que le da fuerza saber que Buenos Aires conoce el caso Ayotzinapa “porque es importante el apoyo internacional, en especial porque ejerce presión al gobierno mexicano para esclarecer los hechos”. Por esta razón considera que fue de suma importancia su encuentro con Madres y Abuelas de Plaza de mayo, porque pudo conocer más en profundidad su experiencia, su largo recorrido, y abrigarse con su apoyo: “Me dijeron que cuando hacen la ronda de los jueves ellas siempre exigen la aparición con vida de los 43 normalistas. Me contaron su historia, y cómo empezó su fundación. Me dieron ánimo, fuerzas, para que sigamos adelante en la lucha por nuestros hijos, y también como hicieron las Abuelas a lo largo de los años por sus nietos. Yo les dije que eso vamos a hacer, porque esto no se acaba un día 26 de septiembre, esto sigue, realmente queremos llegar a la verdad». El apoyo internacional también llegó desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada, cuando el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) visitó la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Arsinoé Orihuela, uno de los referentes de la Asamblea de Mexicanos en Argentina que recibió a la mamá del estudiante, dijo a ANCCOM que la reunión con organizaciones de Derechos Humanos es importante para poder decirle al mundo que México está en un momento difícil donde continuamente hay desapariciones, homicidios, torturas a presos políticos y no políticos, y detenciones arbitrarias “por eso la demanda hacia el gobierno mexicano se hace extensiva hacia todas las desapariciones forzadas en México”, remarcó.

Para Orihuela, el caso de los 43 estudiantes produjo una inflexión en la historia de su país, como ocurrió en 1968 con la masacre de Tlatelolco, en la que el ejército mexicano disparó contra una multitud de estudiantes que se manifestaban en demanda de mayor libertad de expresión. Además, consideró que es fuerte simbólicamente “porque los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trasladaban a Iguala para recaudar fondos, justamente, para poder asistir a la marcha en conmemoración por la masacre de los estudiantes de Tlatelolco del ’68”.

La Semana por Ayotzinapa en Buenos Aires se inició el jueves último . Además hubo una “pegatina por los 43 por la calle México”.

Lo que muestra Ayotzinapa

En la marcha hacia la cancillería mexicana en Argentina del último jueves, Cristina Bautista entregó a los funcionarios diplomáticos de su país un documento para pedir que se reanude la investigación que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dar por concluida. Para Arsinoé Orihuela el caso de Ayotzinapa impactó más que otros que vienen ocurriendo a la sociedad mexicana porque concentra los peores elementos de violencia institucional como “la agresión estatal contra sectores de la población pobre y estudiantes, en un contexto de reformas privatizadoras que apuntan a abrir los mercados al exterior (como lo es desde 1994 el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México) que perjudican a la población con menos recursos”, aseguró.

Orihuela analizó también que la desaparición de los 43 estudiantes desacredita la estrategia que propone Estados Unidos sobre la utilización de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, ya que demuestra que parte del Estado está involucrado con aquello que dice combatir, y que la violencia se ejerció, en realidad, contra estudiantes. «El narcotráfico reemplazó al petróleo como primera fuente de ingresos en México», reflexionó Orihuela, y agregó que se utiliza la guerra contra el narcotráfico como modalidad de guerra sucia, “porque en realidad es una estrategia para eliminar por la fuerza todo lo que se considere una amenaza a lo dominante”. En ese sentido, dijo que las escuelas rurales son una “piedra en el zapato” para las medidas neoliberales que aplica el Estado, por la fuerte formación política que ejerce en sectores necesitados económicamente.

Mientras continúan difundiendo internacionalmente la desaparición de sus hijos, la lucha de Cristina Bautista y las demás madres y padres de los 43, siguen manifestándose dentro de México donde recientemente se nombró a Zerón como Secretario Técnico de Seguridad Nacional, luego de su renuncia al cargo de director de la Agencia de Seguridad Criminal. En relación a esta designación, la mamá de Benjamín Ascencio Bautista dijo: » Si en Ayotzinapa Tomás Zerón desvió las investigaciones del paradero de nuestros hijos, imagínense qué podrá hacer como persona de Seguridad Nacional. Como madres y padres de familia nosotros tenemos la tarea de salir a dar la información de lo que estamos viviendo realmente y no como lo expresa el gobierno mexicano en sus medios de comunicación”.

Mientras pegaba el rostro de su hijo y el de los demás estudiantes desaparecidos en cada esquina de la calle México, Cristina Bautistas aseguró que no se van a rendir: “Vamos a salir a difundir porque queremos la unidad y la fuerza, y que se sepa la verdad».

-«Ayotzi vive», gritaban los manifestantes por las calles del barrio de Monserrat.

-» La lucha sigue y sigue», contestaban decenas de personas el jueves, mientras pegaban las fotos de los 43 estudiantes desaparecidos.

La madre de Benjamín Ascencio Baustista llevaba la foto de su hijo colgada del pecho. Su bandera.

Actualizado 28/09/2016