Jun 28, 2017 | DDHH

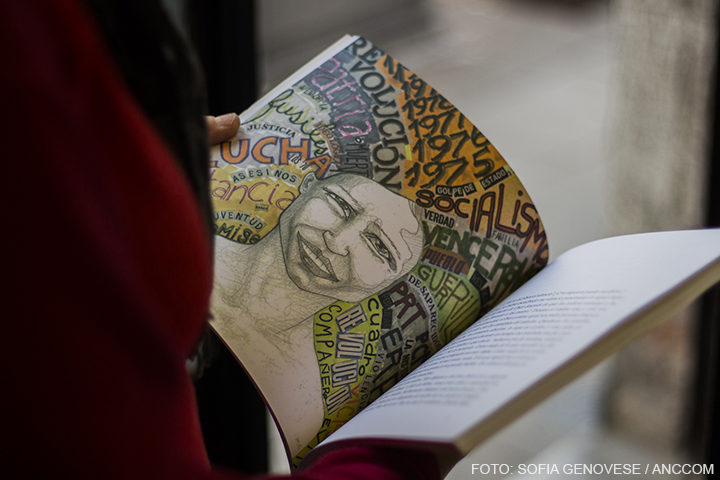

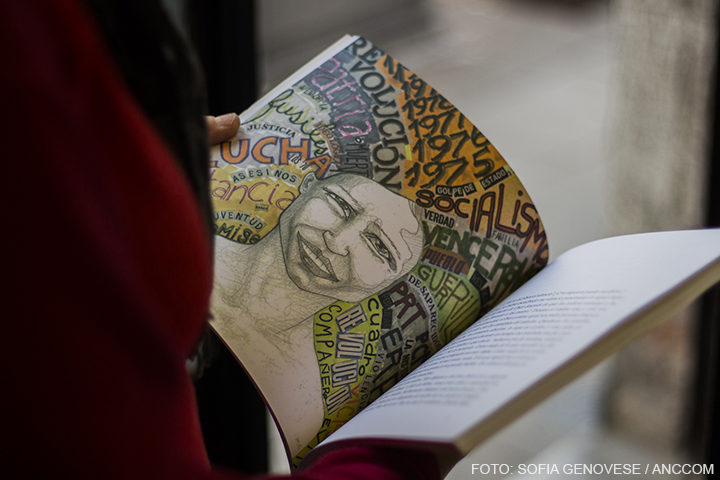

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria es el nuevo libro de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo que reúne los relatos de cinco hijos de desaparecidos, sus recuerdos de la infancia y reflexiones sobre cómo fue crecer junto a la ausencia y el silencio. Manuel Azurmendi asumió la edición del libro y Eugenia, su hermana, aportó su historia. Ambos fueron protagonistas de estas familias diezmadas, al igual que María Giuffra, que en este caso participa como ilustradora de la obra y es quien dio marcha al proyecto.

Manuel y Eugenia Azurmendi, en diálogo con ANCCOM, compartieron sus vivencias. Ella nació el 25 de septiembre de 1975 en la ciudad de La Plata. Él, en Buenos Aires el 14 de marzo de 1977, cuando sus padres debieron trasladarse a esta ciudad producto de la persecución política que sufrían. Pero no fue suficiente para evitar que el hostigamiento se convirtiera en desaparición.

Para Eugenia el hecho de escribir y poder contar su propia historia fue un proceso que le generó emoción. “Me encantó escribirla. Creo que era una necesidad personal. Sentí una responsabilidad muy grande porque al ser hermanos tenía que contarla no sólo desde mi lugar, sino también del de él. Lo más difícil quizás fue lograr encontrar el punto desde el cual comenzar a relatar. Decidí partir desde el silencio que me significó tanto durante muchos años y que a su vez, es la contracara de escribir, de contar”, comentó. Esa ausencia generó la necesidad de que crearse imágenes, que esperara la vuelta, el regreso de un viaje. Confiesa que el no encontrar una palabra que le dé entidad a la muerte, al asesinato de sus padres, fue uno de los puntos que más le costó desandar. En medio de tantos recuerdos, apareció en su mente una imagen de su tía explicándoles, con el libro Nunca Más en sus manos, que sus papás eran desaparecidos y que no eran los únicos. En aquel momento Manuel, que era dos años más chico que ella, se animó a preguntar: “¿Cómo los mataron?”, y a Eugenia se le paró el pecho: “Lo primero que pensé fue ´guauuu, ¿cómo hizo para preguntar eso?´, porque sin dudas no es sencillo que un nene haga esa pregunta”, relató. Hace 40 años se aferró al amor, al amor de sus abuelas, de su hermano, y a esa frase que una tía una vez le dijo de sus papás: “Ellos no se iban a ir”.

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria es el nuevo libro de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo que reúne los relatos de cinco hijos de desaparecidos. La ilustración es de María Giuffra.

La memoria pincha hasta sangrar (León Gieco)

Para las y los escritores de este libro, y para la cooperativa que lo editó, la memoria es una herramienta de lucha, que hoy se encuentra en una fuerte disputa entre quienes la entienden necesaria para escribir la historia y quienes pretenden borrarla, disfrazarla y anularla. El eje que transita los distintos relatos que se presentaron en esta publicación ha sido motorizado desde esa memoria activa, y empujó a la escritura a estos hijos a través de sus infancias. “La lucha por quiénes cuentan y escriben la historia, siempre ha sido igual. Nosotros lo que queremos es, a raíz de nuestros relatos que surgen desde un plano individual, poder demostrar que esta historia es de todos. Creemos incluso que el lugar desde el cual lo hacemos, contando una historia que la hicimos de a partes, con el relato de otros, con lo que uno pudo y tuvo a mano para entenderla, te permite transmitir ciertas sensaciones que desde otros lugares se hace más complicado. De hecho sentimos que logramos tocar una fibra sensible que da cuenta efectivamente que ésta historia nos pertenece a todos”, afirmó Eugenia Azurmendi. La memoria para este equipo de trabajo no solo se construye colectivamente, sino que también es dinámica: “Cuando comenzamos en H.I.J.O.S. íbamos a escuelas a contar nuestras historias, pero hoy la contás y lo haces de otra manera, decís otras cosas. Por esa razón tiene sentido contar la historia y tendrá sentido hacerlo dentro de 20 años más”, pronunció. Por otra parte, para Manuel “la memoria tiene que ver con escribir el futuro de la sociedad, porque lo que no quieren es que los trabajadores tengamos historia”, sentenció.

Desde la cooperativa, hace algunos años atrás habían decidido constituirse como editorial y por esa razón se capacitaron y se formaron en diagramación y gestión de la producción editorial. Tras dos publicaciones previas, en abril de 2016 decidieron afrontar el desafío de publicar las historias de hijos de desaparecidos. De esta manera se contactaron con cinco amigos -a quienes conocieron en su mayoría por haber integrado H.I.J.O.S.-, que tuviesen ganas de dar su testimonio. No se trataba de contar historias conocidas, querían relatar esas otras historias que no siempre llegan a los oídos, a los ojos, a las sensaciones de la mayoría. El proceso de producción implicó un año de trabajo, desde la escritura personal de cada historia, las correcciones editoriales, las ilustraciones, hasta la diagramación. El 23 de marzo de este año salió a la calle con una tirada de dos mil ejemplares.

“Cuando comenzamos en H.I.J.O.S. íbamos a escuelas a contar nuestras historias, pero hoy la contás y lo haces de otra manera, decís otras cosas. Por esa razón tiene sentido contar la historia y tendrá sentido hacerlo dentro de 20 años más”.

“El año pasado fue un año muy difícil en cuanto a políticas de derechos humanos. Volvió a los medios la Teoría de los Dos Demonios y se empezó a querer cambiar la historia. Por lo que uno de los objetivos que nos propusimos con este libro es ser un espacio más en donde contar la verdad, esa verdad histórica de nuestro pueblo. Dar espacio para que se conozcan las historias de los hijos de desaparecidos es nuestro principal objetivo”, aseguró Manuel y agregó: “Creemos que estamos en un momento malo como sociedad, hay un retroceso muy grande en relación al financiamiento, todos los espacios por la memoria que hay están en constante reclamo, exigiendo que se continúen financiando porque durante el gobierno anterior se crearon empleos y ahora peligran. Pero a la vez, creemos que hubo un fuerte rechazo social al fallo de la Corte Suprema de Justicia al pretender aplicar el 2×1 a genocidas. Esto expresó la condena social, que siempre fue el objetivo que se buscó desde los organismos de derechos humanos, es decir, que la sociedad repudie y condene a todos los implicados”. Y Eugenia agregó: “Esto es el resultado de 40 años de una lucha que no se abandonó en ningún momento, eso es algo que deja huellas en la sociedad. Creo que significó que la sociedad no está dispuesta a volver un paso atrás en esto. Porque focos de conflicto se abrieron por todos lados, sin embargo con esto, la reacción social fue ‘con esto no´. Lo cual es producto del trabajo de Madres y Abuelas fundamentalmente, que desde hace 40 años vienen luchando y se han ganado un lugar en la historia que es indiscutible”. Eugenia, es docente de escuela primaria y hoy se aferra a las nuevas generaciones, a la juventud, que crea, que lucha, y que construye día a día una memoria colectiva y común por la memoria de los y las 30.000.

***

Huellas. Voces y trazos de nuestra memoria se presentará en el Auditorio David Viñas el próximo miércoles 5 de julio a las 18:30 hs en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Las Heras 2555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De la presentación participarán todos los y las integrantes de este proyecto y coordinará la actividad la periodista Nora Veiras.

Actualizada 27/06/2017

Jul 6, 2016 | inicio

El caso de José Luis Maulín Pratto no aparece entre las denuncias de niños desaparecidos en Abuelas de Plaza de Mayo ni en los nuevos casos que se van incorporando al Banco Nacional de Datos Genéticos. Sus padres están vivos y, aunque existen otras historias en las que uno o ambos padres de los nietos sobrevivieron al terrorismo de Estado, el suyo difiere del resto. Es que la lejanía geográfica, los años de impunidad, el hostigamiento de la familia apropiadora, la complicidad judicial, y el miedo grabado en la memoria y el cuerpo de Luisa Pratto y Rubén Maulín, los padres de José Luis, demoró su acercamiento a los organismos de Derechos Humanos. Recién en 2015, cuando se inicia la causa por apropiación, la familia Maulín Pratto se sintió parte de ese colectivo de nietos y nietas restituidos.

En el 2009, José Luis conoció su historia, pero aún su documento lo enfrenta a su pasado. Por eso, desde Abuelas de Plaza de Mayo enfatizan las similitudes para reconocerlo como el nieto 120 y exigen al Poder Judicial de Santa Fe que restituya su identidad: “Se trata de otro caso de sustracción, ocultación y falsificación de identidad de un bebé en el marco del terrorismo de Estado”. Por este motivo y como un acto de reparación y verdad histórica, se decidió incorporarlo al listado de nietos restituidos a pesar de que José Luis conoce su historia desde el 2009.

Abuelas de Plaza de Mayo presentó al nieto restituido 120.

El infierno

El 19 de octubre de 1976, en Reconquista, Santa Fe, 30 hombres encapuchados entraron a la cinco de la madrugada a la casa de Luisa Beatriz Pratto y Rubén Maulín. Llegaron con armas, tiraron abajo la puerta y entraron por la fuerza. El silencio de la noche se vio interrumpido por los pasos de los represores quienes caminaban sobre los techos de las casas y por un helicóptero que sobrevolaba bajo. “Esa noche, se lo llevaron a Rubén. A mí me pusieron contra la pared. Pasaron 40 años, pero uno nunca olvida. Los que se quedaron en la casa, me exigían que los tratara como señores. Yo los conocía porque los había visto en Reconquista. No me dejaron moverme durante varias horas, ni para darle de comer a mis hijos”, recuerda Luisa, que en aquel momento estaba embarazada de cuatro meses de José Luis y ya tenía otros dos pequeños hijos: Gisela y Walter.

Esa madrugada, Rubén fue secuestrado por policías, militares y miembros de la III Brigada Área de Reconquista. Desde 1976 hasta 1982, año de su liberación, pasó por diversos centros clandestinos: Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe y cárcel de Coronda, donde quedó detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En 1979, fue llevado a la cárcel de Caseros y luego a La Plata, hasta su liberación. “Mis primeros recuerdos están vinculados con las visitas a mi papá, el miedo a la noche al escuchar los pasos de los militares en los techos, las horas de cola en la cárcel y las visitas en mi casa”, cuenta Gisela Maulín Pratto. Si bien las visitas eran continuas, hubo -como dice Luisa- “un ensañamiento familiar”: durante años, Luisa y sus hijos fueron vigilados y torturados en su domicilio.

Con la vuelta a la democracia, comenzaron a realizar las denuncias y los reclamos. Su hijo había sido apropiado en 1977, horas después de su nacimiento. El nombre de Cecilia Góngora de Segretín apareció por primera vez en la clínica donde Luisa dio a luz. Nunca se vieron cara a cara en el sanatorio, pero ese nombre le quedó grabado. Reconquista es un pueblo pequeño donde se conocen casi todos. Los Maulín Pratto y los Segretín vivían a 30 cuadras de distancia. “Mi apropiadora amenazó durante aquellos años a mi mamá. Ella se acercó varias veces, pero siempre recibía la misma respuesta”, cuenta José Luis. Cecilia Góngora de Segretín le había confesado a los ocho años que no era su madre biológica. Su mamá era Luisa, un affaire de su “padre” José Ángel Segretín. “Según ella, mi mamá era una loca y su pareja, o sea mi viejo, un terrorista. Desde chico, crecí con esa versión. Según mi apropiadora, me querían secuestrar”, agrega José Luis.

“Esa noche, se lo llevaron a Rubén. A mí me pusieron contra la pared. Pasaron 40 años, pero uno nunca olvida», Luisa Beatriz Pratto.

La primera vez que Luisa se acercó a la casa de Segretín fue en el 85. “Fuimos a hablar con ella, pero no nos dejó ver a nuestro hijo. Nos insultó y nos denunció. Ese año, me citaron en la ciudad de Vera porque realizó una denuncia que nosotros queríamos robarle a su hijo. En mi declaración, el secretario judicial me preguntó por qué molestaba, y yo le conté toda la verdad”, relata Luisa. El juez le dio la espalda. Le respondió que ese caso ya había prescripto tras 8 años y que debería haber hecho la denuncia en 1977. “La Justicia no ayudó. Llegaron a decirle a mi mamá que si ella tenía los datos de mi apropiadora, debía ir a buscarme”, cuenta José Luis. Luisa tenía los datos desde el día en que dio a luz, pero según ella “no es que no quería, no podía” y la documentación respaldaba la versión de los Góngora Segretín, ya que José Luis estaba inscripto como su hijo, en una partida apócrifa.

El 26 de marzo de 1977, en un sanatorio privado, Luisa tuvo a José Luis. Allí, fue registrada con el nombre de la apropiadora, Cecilia Góngora de Segretín vinculada familiarmente a la Fuerza Área al igual que su marido, José Ángel Segretín. “Ese día, la tía de Rubén me llevó a la clínica. Elsa Nasatsky de Martino, la doctora, me hizo pasar a una sala. En la recepción, no había nadie a las diez de la mañana. Nadie me pidió el documento. A las diez y media, tuve a mi bebé. Recuerdo que tras el parto, me descompuse. Escuché que alguien me dijo que era un varón. En un momento, no me acuerdo si fue un sueño o un médico vino y me dijo: ´Cecilia Segretín puede darme el nombre de su bebé´. Sé que más tarde, mi hermana vino a visitarme y alzó a mi hijo. Ella me dijo que era parecido al padre. En ese momento, yo estaba ida. Mis recuerdos son confusos porque me medicaron. Según ella, la doctora fue quien le quitó a José Luis de los brazos, pero yo no lo sé”, cuenta Luisa sobre aquella mañana.

Años después, cuando José Luis tenía 12 años, ocurrió el segundo encuentro. Rubén y Luisa volvieron a la casa de los Segretín, pero los volvieron a amenazar e insultar. “Nos llegó a decir que si no parábamos, José Luis se iba a suicidar”, recuerda Luisa. Los reclamos siempre fueron entre los adultos, porque nunca pudieron tener contacto con su hijo. “Durante esos años, yo me escondía del miedo. Mi apropiadora me manipuló durante años. Yo tenía terror cada vez que aparecían porque me decían que me querían llevar”, cuenta José Luis.

El niño creció con terror. Una tarde Gisela, hermana de José Luis, se acercó a hablarle en la escuela a la que asistían: “Mi propia búsqueda empezó en los 90. Cuando yo empecé el secundario, me enteré que había un chico que tenía ese nombre y que podía llegar a ser él. Lo empecé a buscar por decisión propia, nunca nadie me dijo nada. Yo lo empecé a buscar hasta que lo encontré. Tardé un par de meses en tomar el valor de acercame. Cuando lo logré, para mi sorpresa él ya sabía. No me imaginé, no se me cruzó que podía saber. Me rechazó inmediatamente. Fue un golpe muy duro, una frustración”. Sin embargo, aquello marcó a José Luis quien confesó que ese acercamiento sembró la gran semilla de la duda. “En ese encuentro, me enteré de mi apellido paterno, Maulín”, cuenta. “Aquel encuentro me dejó con dudas. Si bien tenía terror, decidí contarle a mi apropiadora. Ella habló en el colegio sobre este encuentro. Ese episodio reforzó la historia de mi apropiadora de que me querían secuestrar. Así que me alejaron durante un tiempo de Reconquista y nos fuimos a vivir a El Palomar”, agrega José Luis.

Tribunales de Santa Fé

Pasaron más de 15 años para un nuevo encuentro. Ocurrió en el 2008, en medio del juicio a los represores de Reconquista. Luisa era testigo protegida y cuenta que fue la primera vez en que pudo contar todo sin miedo. “Durante aquellos años, cuando a los represores se les ocurría, venían siempre a visitarme, a aterrorizarme, a decirme mentiras, a abusarme, a violarme. Entraban sin pedir permiso, a cualquier hora. Como si fueran los dueños. No les importaba que estuvieran tus hijos ahí, te tiraban toda la leche de los chicos, le hacían pis en la mamadera. Uno no podía esperar nada de la justicia. No había nada en Reconquista. No es que no quise, no pude”, repite una y otra vez Luisa.

Una tarde, mientras transcurría el juicio, la llamaron de una radio para hacerle una entrevista. La productora escuchó su historia y le resultó familiar. “La cuñada de mi mujer me consiguió el teléfono de mi mamá porque su historia era mi historia, cerraba por todos lados”, recuerda José Luis. “Estuve meses sin animarme a hablar con ellos, hasta que pude a principios del 2009”, agrega. Luisa sabía que aquellos llamados eran de su hijo, lo presentía. “Yo estaba segura que era mi hijo, pero también estaba el temor de que fuera alguien que me quisiera callar la boca porque era testigo protegido. Hasta que me llamó por teléfono y ahí pasó lo que siempre soñé…escuchar la voz de mi hijo. De pronto, me dijo: ´Soy José, tu hijo´. Yo me quería morir. Empecé a contarle cómo habían sido las cosas. Empezamos a hablar todos los días hasta que se hizo el ADN. Después, con los resultados, empezamos a conocernos con psicólogos de por medio”, enfatiza Luisa.

En mayo del 2009, los resultados de ADN afirmaron que José Luis era hijo de Luisa Pratto y Rubén Maulín. “Desde ese día, pude conocer mi historia. Fue terrible para mí enterarme de todo lo que ocurrió durante esos años en los que yo vivía con mi apropiadora. Desde un comienzo, sentí mucha tranquilidad al estar con ellos. El vínculo se fue dando de forma natural. Mi historia la recuperé, falta aún mi identidad, mi nombre. En este momento, soy alguien que no existe”, reflexiona José Luis.

“Durante esos años, yo me escondía del miedo. Mi apropiadora me manipuló durante años. Yo tenía terror cada vez que aparecían porque me decían que me querían llevar”, cuenta José Luis.

Su historia aún está manchada por su documento, que todos los días le muestra su nombre falso. Desde el 2009, José Luis busca una sentencia que le devuelva su historia y le permita cambiar su apellido por Maulín Pratto.

Hace dos semanas comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis. Los acusados son Cecilia Góngora, su apropiadora; la médica que estuvo en el parto y firmó la partida falsa, Elsa Nasatsky; y Danilo Sambuelli, jefe del centro clandestino que operó en la III Brigada de Reconquista, que falleció en diciembre de 2014. José Luis está obligado a presentarse en el juicio como Segretín y recuerda que su apellido falso no solo lo afecta a él, sino también a sus hijos quienes cargan con ese pasado. “La sentencia nos va a permitir a mí y a mis hijos presentarnos en sociedad como quienes somos, con nuestro nombre y nuestra verdadera identidad”, le dijo al Tribunal el nieto 120, en su declaración del jueves último. El fiscal Martín Suárez ubicó el caso en la trama del terrorismo de Estado y del “plan sistemático de apropiación de niños y niñas” de la dictadura. Casualmente, el 5 de julio se cumplieron cuatro años de la sentencia que comprobó que existió esta práctica sistemática de apropiación de menores, que posibilitó la apropiación de José Luis y otros casi 500 bebés, en todo el territorio argentino. La lucha de los organismos de Derechos humanos y los familiares por conseguir justicia ha sido larga. José Luis y su familia también anhelan que finalmente se haga justicia.

Actualizado 06/07/2016

Jul 6, 2016 | inicio

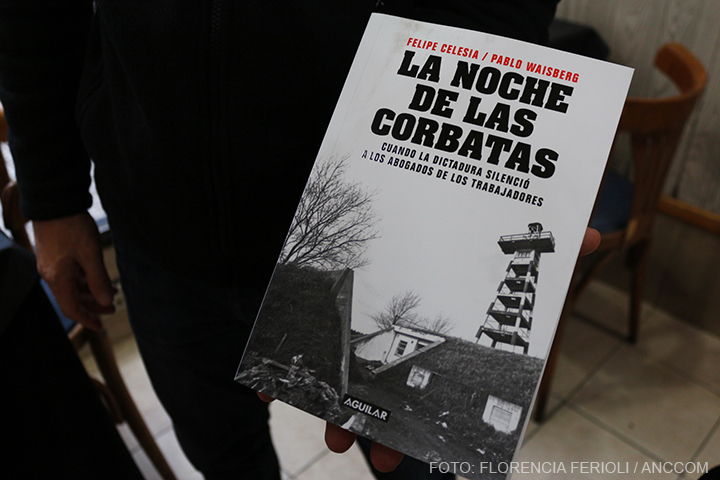

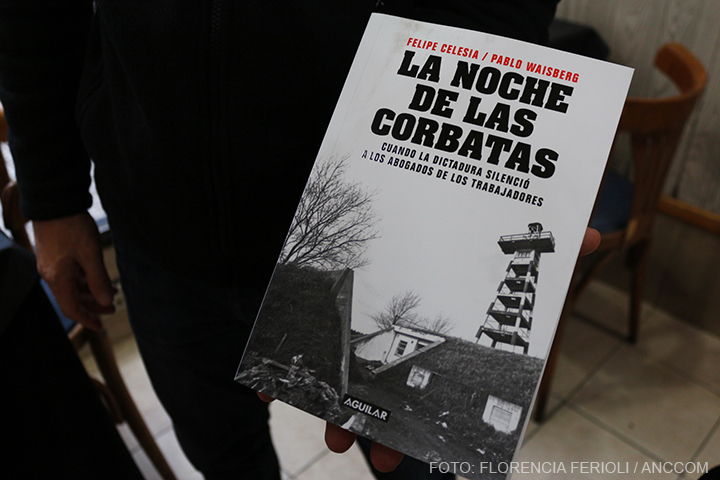

Los abogados laboralistas “[Jorge] Candeloro y [Norberto] Centeno murieron en la tortura. [Salvador] Arestín, [Raúl] Alais y [Tomás] Fresneda también quedaron severamente afectados física y psicológicamente por los tormentos y las condiciones inhumanas de detención. Se desconoce el destino final de ellos, como tampoco se sabe qué ocurrió con la mujer de Fresneda, Mercedes [Argañaraz], y el hijo o hija que llevaba en el vientre, con cinco meses de gestación”, relatan los periodistas Felipe Celesia y Pablo Waisberg en el libro publicado a principios de este mes, “La Noche de las Corbatas”, de Editorial Aguilar.

La última persona que los vio con vida fue Marta García de Candeloro, que posee el doble rasgo de ser familiar de una de las víctimas y testigo sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”: fue secuestrada y torturada junto a su esposo Jorge Candeloro.

Felipe Celesia y Pablo Waisberg presentan su libro sobre los abogados laboralistas desaparecidos.

“Todos los abogados habían pertenecido a diferentes grupos políticos con diferentes ideologías –explica Pablo Waisberg a ANCCOM– algunos eran peronistas y otros marxistas de distintos sectores, de todas maneras cuando se los llevaron ninguno militaba hacía tiempo, y ninguno había tenido nunca participación en la lucha armada, independientemente que pudieran tener una visión favorable a los procesos revolucionarios, no tenían una pertenencia político partidaria”.

“La Noche de las Corbatas”, así denominada por los propios represores, transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva” que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata. Concretamente, se trató del secuestro, la tortura y la desaparición de un grupo de abogados laboralistas perpetrados por el Ejército Argentino con complicidad civil. Además, los autores destacan que estos abogados tenían en común la vocación de defender a los trabajadores y sus organizaciones sindicales de manera aguerrida, siendo destacados y reconocidos en su actividad.

El libro de Celesia y Waisberg es una investigación periodística exhaustiva que reúne las biografías de los cinco abogados -muertos o que permanecen desaparecidos- y las articula con la reconstrucción en detalle del clima de época en ámbitos estudiantiles, gremiales, políticos y judiciales a nivel local, dando cuenta, además, de los acontecimientos políticos, sociales y económicos más importantes a nivel nacional.

De izquierda a derecha, Tomás Fresneda, Aníbal Nasiff, el Pacha Tobalina y dos ayudantes en la herrería. (Archivo familiar)

Por otra parte, los autores ponen en discusión un tema que todavía se está debatiendo: cuál es el rol de los civiles en la dictadura, tanto el empresariado como el Poder Judicial. “Cuando empezamos a investigar –puntualiza Waisberg- llegamos a la hipótesis de que los abogados eran el reflejo de la respuesta a lo que se estaba haciendo en la economía. Una de las primeras medidas económicas que toma la última dictadura militar es la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo. La modificación del 40% de esa Ley se realizó a los treinta días del Golpe de Estado de 1976. Es un punto importante la velocidad de esa modificación que fue antes, incluso, del cambio en de Ley de Inversiones Extranjeras. Lo que más les preocupaba a los sectores empresarios era la cantidad de derechos laborales que tenían los trabajadores. Nosotros terminamos concluyendo que la ‘La Noche de las Corbatas’ es la materialización de la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo en el cuerpo de los abogados, secuestrando y liquidando a quienes tenían una activa participación en defensa de los sindicatos”.

A partir de testimonios judiciales registrados en legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en el Juicio a las Juntas Militares, en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata, y mediante la realización de entrevistas a familiares y personas del círculo cercano a las víctimas, como también entrevistas a jueces, militantes, académicos, abogados y sindicalistas, entre otros, los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.

“La Noche de las Corbatas” transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva”, que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata.

“Nosotros –detalla Waisberg- le dimos una perspectiva a ‘La Noche de las Corbatas’ que la ata a un primer episodio de 1971 en Mar del Plata, que es el crimen de la estudiante de 18 años, Silvia Filler, [ocurrido en medio de una Asamblea que enfrentó al Centro de Estudiantes de Arquitectura de Mar del Plata -con ideología de izquierda- contra el Centro de Estudiantes de Arquitectura Unidos -conducido por cuadros de la agrupación peronista de ultraderecha- ‘Concentración Nacional Universitaria’ avalada por una agrupación mayor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Filler murió en esa Asamblea con un tiro en la frente y dos años después la Ley de Amnistía para los presos políticos de 1973 liberó a sus asesinos]. Ese hecho –continúa Waisberg- marca un cambio en la historia de la política juvenil de Mar del Plata porque esa estudiante pertenecía a un grupo de estudiantes que hacía reclamos buscando clases más democráticas y docentes que aplicaran mayor pedagogía. El caso Filler marca un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha en Mar del Plata que es clave para entender lo que ocurrió allí y en el país pos dictadura [1966]. Lo que había ahí eran dos modelos políticos, económicos y sociales claramente enfrentados, y con la dictadura termina ganando uno de esos dos”.

Una de las trabas más importantes que encontraron los autores para el desarrollo de la investigación periodística fue no poder entrevistar al juez Pedro Cornelio Federico Hofft, “acusado de –enumera Waisberg-: no haber cumplido con su rol de juez, no haber investigado en profundidad las causas, no haber tratado los habeas corpus de forma correcta, no haber pedido el cuerpo de Candeloro y no haber informado a la familia que estaba muerto, según una comunicación que le había dado el Ejército. Le pedimos una entrevista y ni siquiera nos respondió. Fue una traba porque si existe una acusación, nos interesa tener la visión de la otra parte e incluirla, pero eso no fue posible. De todas maneras esa es una causa judicial que está abierta y hay que ver qué pasa con eso”.

Mercedes Argañaraz de Fresneda, embarazada de 4 meses, desaparecida en La Noche de las corbatas.

Los cinco abogados compartían círculos de contacto en común como colegas locales, algunos habían trabajado juntos. El más reconocido por todos, detallan los autores del libro, era Norberto Centeno, el más grande de los cinco abogados, que para 1977, cuando lo mataron, tenía 50 años. Era un católico conservador, reconocido como peronista y sólo por ese motivo había sido más de cinco veces apresado y liberado, tenía un conocimiento enciclopédico del derecho laboral, nunca representó a los patrones, siempre a los trabajadores. Consiguió la representación de la CGT local y nacional, y concentraba el ochenta por ciento de los patrocinios en este ámbito en Mar del Plata. En base a los testimonios relevados, cuentan los autores que “su intransigencia al momento de negociar indemnizaciones le confería un perfil revolucionario izquierdista”, pero estaba ideológicamente muy lejos del modelo socialista.

Candeloro, “era de los abogados que se quedaban en las tomas de fábrica con los obreros”. Para 1977, cuando lo mataron, tenía 38 años. Entró a trabajar en el estudio de Centeno cuando se recibió de abogado en 1964, y luego se distanció por diferencias entre ellos. Participó de la fundación de la Gremial de Abogados en Mar del Plata, que combinaba la lucha antidictatorial con la defensa de los derechos de los trabajadores. Militó en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) hasta 1975, momento en que realizó, junto a su familia, un exilio interior en Neuquén porque era insostenible continuar con su militancia. Sin embargo, en junio de 1977 lo secuestraron -y consecutivamente a su mujer-, volviendo a Mar del Plata, pero esta vez a un centro clandestino de detención y tortura. Fue el primero de los abogados a los que asesinaron.

Los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.

Tomás Fresneda, primero fue herrero y después abogado, “era un peronista con fuerte formación marxista y crítico de la lucha armada” bajo las formas de la guerrilla. Tomás y su mujer Mercedes Argañaráz, participaron de las movilizaciones que desembocaron en el Cordobazo en 1969. Se recibió de abogado en 1975 y junto a Carlos Bozzi –otro abogado, sobreviviente al secuestro, que estuvo en cautivo durante varios días sin ser torturado- pusieron un estudio jurídico. Fresneda, tenía 37 años cuando lo secuestraron y desaparecieron junto a su mujer, embarazada por tercera vez.

Raúl Hugo Alais, sobrino, por parte de madre, del letrista de tango Alfredo Le Pera, se recibió en octubre de 1976, se sumó a la Asociación Gremial de Abogados de Mar del Plata y colaboró con Candeloro y Centeno en el Convenio de Trabajo 161 que mejoró la situación de los fileteros de pescado. En su estudio, empezó a tomar causas laborales y “encaraba sus defensas a fondo”.

Salvador Arestín, en 1977, se asoció con dos colegas para ejercer de manera privada, y se ocupaba de la defensa de trabajadores de la actividad pesquera, entre otras. Cuando lo secuestraron, tenía 29 años.

Sus historias de vida tuvieron un final abrupto. “En este tipo de investigaciones –detalla Waisberg- hay que darles tiempo a los familiares de las víctimas para que se sienten a hablar. En general son temas muy dolorosos. Nos implicó mucha insistencia porque había temores sobre cómo haríamos el tratamiento de algunas cuestiones, costó convencer a algunos protagonistas, familiares y amigos de contar detalles. En el libro, además de contar la trama de ´La Noche de las Corbatas´ y señalar cómo era Mar del Plata en aquellos años, biografiamos a las víctimas, eso implica sentarse a hablar con los familiares como nunca hablaron, con un desconocido que pregunta y pregunta un montón de cosas que quizás no habían pensado, y encima somos dos preguntadores. Pero también, eso que cuentan después, persiste en el tiempo en el libro, lo que no se cuenta se pierde”.

—

El libro se presentará el 9 de julio a las 18 en la Facultad de Derecho UNMDP (25 de Mayo 2855, Mar del Plata), y el 13 de julio a las 19 en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo (Pasaje Rivarola 154, CABA).

Actualizada 6/07/2016