Nov 29, 2018 | Novedades, Trabajo

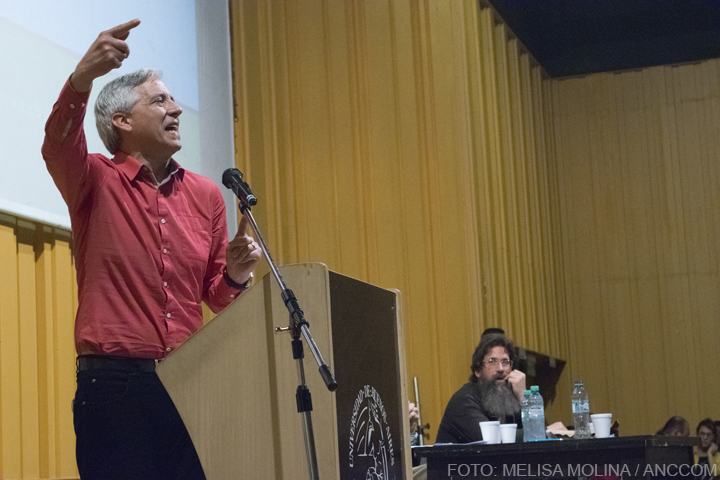

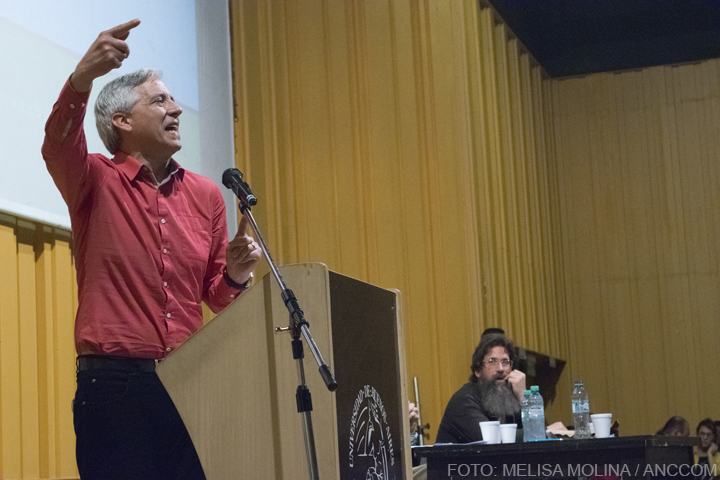

El diario Tiempo argentino impulsó el primer Encuentro Nacional de Diarios Recuperados (ENDR), durante dos días junto a otros diez medios, bajo la consigna “Recuperar la palabra: Cuando los periodistas se hacen cargo de los medios”. El evento tuvo lugar en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación y contó con la presencia de Darío Sztajnszrajber, Damián Osta Mattos -integrante de La Diaria-, Julia Mengolini de Futurock y Julia Izumi en representación de los organizadores.

Panel de expositores en el CCC, medios recuperados – Expositora Julia Izumi (Tiempo Argentino)

El objetivo del debate fue fortalecer al sector que está compuesto por medios que sufrieron vaciamiento, precarización, retiros voluntarios y despidos sin indemnización a causa de las crisis en sus diferentes contextos y que, como contracara, resurgieron a partir del trabajo colectivo. Estos medios promueven la pluralidad de voces y la democracia. Participaron del encuentro profesionales de once diarios recuperados de todo el país: La Nueva Mañana, Comercio y Justicia, El Diario del Centro (Córdoba), El Ciudadano (Rosario), El Correo de Firmat (Santa Fe), La Portada (Chubut), El Independiente (La Rioja), El Diario de la Región (Chaco), Pulso (La Plata), Cítrica y Tiempo Argentino (Buenos Aires).

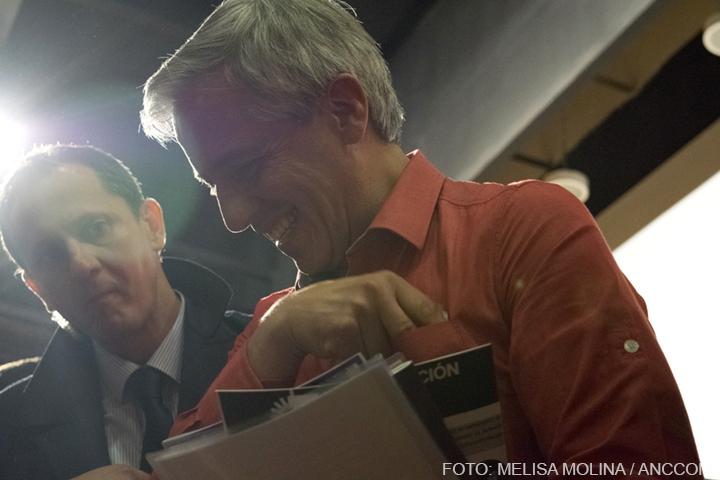

Cerca de las 19.15 Javier Borelli, primer presidente de la Cooperativa Tiempo Argentino, tomó la palabra y explicó el por qué el título de la charla: “Los periodistas tomamos este concepto de recuperar la palabra. Surgimos en momentos de crisis. Hoy el periodismo está amenazado, sobre todo el periodismo libre que es el que nos gusta, que no está perseguido por intereses políticos y económicos”. Luego, presentó un vídeo realizado por los diferentes medios que expuso sus ideas principales. En él se resaltó que los medios se juntaron “para hacerle frente a la concentración mediática que le conviene a los poderosos” y además hizo hincapié en que “una democracia necesita información confiable y comprometida. Producida sin condicionamientos”.

Panel de expositores en el CCC, medios recuperados – Presentador Darío Sztajnszrajber

Una vez finalizado la proyección tomó la palabra a Darío Sztajnszrajber. El filósofo arrancó relacionando los lineamientos del cooperativismo y autogestión de su trabajo en concordancia con la crisis del periodismo. Para esto propuso tres puntos: la recuperación de la palabra, el periodismo como género literario y, por último, la grieta entre el periodismo objetivo y el subjetivo. “Toda época de crisis permite la reinvención de uno mismo, en este caso desde la materialidad de tener que autosostenerse a sí mismo, por fuera de todo el condicionamiento mediático que existe hoy en el capitalismo de la comunicación, ayuda también a practicar un ejercicio de mayor libertad”.

Panel de expositores en el CCC, medios recuperados – Expositor Damián Osta Mattos (La Diaria – Uruguay)

A continuación, Damián Osta Mattos integrante de La Diaria de Uruguay contó que en los trece años de vida del diario estuvieron cerca de fundirse alrededor de siete veces, pero que gracias a sus suscriptores, pudieron salir a flote. El administrador del medio uruguayo reivindicó el cooperativismo como la forma de salvación del periodismo crítico y social. “Hay que ofrecerle a la comunidad otra forma de ver el mundo”. Tienen suscriptores que asesoran a la redacción en temas particulares, “ayudan a aprender y a construir una agenda diferente a la setting, sin desatenderla”. Reafirma que lo que les da valor es ser un medio independiente sustentado por una comunidad de suscriptores, que intenta reinventar el periodismo.

Por otro lado, Julia Mengolini de Futurock definió el medio al que pertenece, como contrahegemónico: “Venimos a disputar el sentido común, no a quedarnos cómodos en un rincón dentro del sistema. Proponemos una nueva visión del mundo, dando herramientas para un pensamiento crítico, que se cuestione las normas”. La periodista hizo hincapié en que en Futurock los oyentes intervienen y están comprometidos con la vida política, social y cultural. “Lo más importante de los medios recuperados es que están hechos por comunicadores, no hay empresarios detrás”.

Panel de expositores en el CCC, medios recuperados – Expositora Julia Mengolini (Futurock)

Para cerrar las exposiciones, Julia Izumi de Tiempo Argentino afirmó que se encuentran en un doble desafío: enfrentar a los grandes medios y deconstruirse a uno mismo. “Nos sentimos dueños de nuestras palabras, gestionamos el medio que nos representa y nos identifica. Trabajamos cotidianamente en reforzar nuestra credibilidad”.

Cerca de las 21, se abrió el micrófono y apareció la pregunta acerca de cómo hacer para dirigirse a un público distinto. Izumi contestó que no pueden dar una postura que no sea crítica al neoliberalismo “¿Qué deberíamos contar para que esa cantidad de público se acerque a Tiempo Argentino?”, repreguntó. Por su parte, Julia Mengolini afirmó que hay que buscar métodos para llamar la atención, es decir que hay que producir contenido que no sea aburrido. Finalmente, Osta Mattos concluyó en que su objetivo es hacer un medio que lea todo el sistema político.

Panel de expositores en el CCC, medios recuperados – Expositora Julia Izumi (Tiempo Argentino)

El encuentro dejó en claro que la autogestión amplía la democracia y la autonomía mediática y permite que se conserven puestos de trabajo, además del ejercicio de un periodismo responsable en un contexto donde la profesión está en crisis.

Panel de expositores en el CCC, medios recuperados – Expositora Julia Izumi (Tiempo Argentino)

Nov 28, 2017 | Entrevistas, Novedades

“Las villas no tienen palacios de justicia porque/ el poder judicial nunca se embarra/ te atiende de saco y corbata tras el mostrador de Talcahuano”. El fragmento es parte del poema «El palacio de justicia», uno de los 36 textos que componen Offshore, el libro que presentó la semana pasada el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia y poeta Julián Axat. Sin embargo, si hay algo que Axat hizo fue embarrarse. En 2013 comenzó a trabajar como titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) que se encarga de facilitar ese acceso a las personas en condición de vulnerabilidad que viven en los barrios más humildes. Frente a las modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal que hoy el gobierno de Cambiemos pretende llevar adelante –a pesar de la renuncia de Gils Carbó, que tenía como principal objetivo evitar estas modificaciones a la ley- ATAJO y otras áreas de la Procuración están en peligro. En diálogo con ANCCOM, Axat opina sobre el estado del Poder Judicial, sobre el apoyo que recibió ATAJO por parte de la Iglesia Católica y sobre el neoliberalismo. Y también sobre su libro: “Offshore son los que se fugan de esta actualidad; no solo son los que fugan dinero, son también los que fugan su subjetividad, los que fugan sus ganas de estar en el mundo. Offshore es eso: este momento en el mundo en que las derechas se aprovechan de los fugados”.

¿Cómo funciona ATAJO?

ATAJO es la boca de entrada del Ministerio Público Fiscal (MPF) en los barrios, en los territorios sensibles, en las periferias urbanas; es la entrada al sistema de las personas que más sufren, de los que son víctimas de delito por pertenecer a las capas más débiles de la población. Ha permitido que las personas más vulnerables de la población tengan una oficina a disposición para poder realizar denuncias que luego se comunican directamente con áreas o procuradurías específicas. ATAJO actúa rápidamente y en menos de 24 horas la denuncia se canaliza y es investigada.

¿Qué significaría para ATAJO la reforma que pretende hacer Cambiemos de la Ley del Ministerio Público Fiscal?

Hoy, la ley 27.148 contempla áreas específicas de trabajo en sus distintas direcciones, sean de acompañamiento de víctimas, de recupero de activos, de género o el área de acceso a la justicia (ATAJO) que contemplan facultades específicas y un nivel de institucionalidad y función. Si lo que se busca mediante una reforma es retroceder y derogar estas áreas, quedarían funciones que hoy existen en la potestad discrecional del Procurador de volverlas a crear o no. Volverían a ser una mera facultad discrecional y no una institución de legalidad devenida de la ley orgánica. En ese sentido me parece un retroceso institucional.

«En un país que quiere crecer necesitamos un Ministerio Público Fiscal fuerte», afirma Julián Axat.

¿Qué opina acerca del respaldo que le dieron a ATAJO las cúpulas de la Iglesia católica y Curas en Opción por los Pobres?

Desde que empezamos con ATAJO, hace cuatro años, trabajamos con los referentes sociales, actores civiles e institucionales de los diferentes barrios y uno de ellos han sido los curas, los párrocos y las pastorales que tienen una misión importante en los barrios populares. Ellos no tienen allí solamente la capilla sino también comedores, lugares de recuperación en caso de consumo, centros de día, etc. En ese sentido, las pastorales recogen muchas veces todo tipo de conflictividades. Desde que existe ATAJO, en los barrios han contado con una herramienta a su disposición para resolver diferentes problemáticas.

Los curas villeros vieron que si se derogaba ATAJO iban a dejar de contar con un dispositivo que les era útil para solucionar conflictos. Se dieron cuenta de que iban a quedarse sin quién lo gestione. Salieron a defender una herramienta. El apoyo que tuvimos desde las pastorales y de los curas de los barrios ha sido central. Lo que sí nos ha sorprendido es que no solamente los curas de los barrios han apoyado el trabajo de ATAJO, sino que los obispos y el episcopado también han visto el impacto y el perjuicio que causaría en los sectores vulnerables quitar esta herramienta de los territorios. Recibimos un apoyo importantísimo respecto de que la ley no se modifique y que ATAJO siga siendo una herramienta central dentro del MPF.

¿Cómo avizora el futuro del Poder Judicial?

Este tipo de reformas debilitan la institucionalidad del Ministerio Público Fiscal, que es un órgano autónomo, independiente desde el punto de vista constitucional del Poder Ejecutivo. Si el MPF es robusto, tiene independencia y soberanía en su actuar y sirve como un mecanismo de control de la legalidad no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de las fuerzas de seguridad y de las organizaciones criminales que viven del delito. Estas últimas pueden ser las que viven de la trata de personas o del narcotráfico, que muchas veces utilizan a los sectores vulnerables para sus fines y aprovechan la debilidad de las instituciones estatales para seguir fondeándose. Si esas organizaciones criminales no tienen un control estatal se mueven como pez en el agua. Si la modificación de la ley debilita al MPF, las organizaciones criminales van a estar contentas. Los fiscales deben tener un MPF fuerte para poder investigar a estas organizaciones criminales, para poder investigar la corrupción. Si el MPF es débil, no investiga a los funcionarios corruptos que tienen empresas en el extranjero, fugan dinero, o lavan activos dentro del país, porque los fiscales hacen la vista gorda debido al miedo que tienen a que les pase algo. Tampoco podrían investigar a organizaciones criminales que viven de los dineros públicos dentro del Estado. Es decir, debilitar el MPF y transformarlo en una suerte de secretaría del Poder Ejecutivo, favorece a las organizaciones criminales.

¿Qué opina acerca del discurso de algunos funcionarios del Gobierno cuando dicen que van a combatir el narcotráfico y la corrupción?

Si tuviesen un discurso coherente deberían fortalecer el rol del MPF y no debilitarlo. Si lo que se quiere es cambiar el nombre de un procurador ya lo lograron: era Gils Carbó y ahora renunció. No deberían destruir un Ministerio que fue pensado en la reforma de la Constitución del 1994 como un Ministerio que debía ser fuerte frente a las organizaciones criminales y que debía defender la legalidad de los sectores más vulnerables de la población. Me parece que hay que tener una coherencia en el discurso. No sabemos quién vendrá como procurador pero al MPF se lo debe mantener fuerte. La procuradora renunció justamente con esa idea: ‘Si quieren cambiar el procurador yo me voy, pero por favor no debiliten al Ministerio Público’. Porque en un país que quiere crecer, que necesita defender la legalidad institucional y constitucional de toda la población necesitamos un MPF fuerte.

¿Qué problemas tiene la reforma que pretendía llevar adelante el Gobierno?

La reforma tenía varios problemas, no sólo la derogación de las áreas temáticas, sino que también proponía la designación del procurador a través de una mayoría absoluta y también proponía la posibilidad de suspender al procurador por una decisión del Poder Ejecutivo, hasta que el Senado o el Congreso tomara una decisión final sobre si procurador continuaría o retomaría. Son situaciones que en este proyecto de ley fueron preocupantes y fueron observadas por las asociaciones de fiscales, los organismos de Derechos Humanos y la propia Iglesia católica. También la posibilidad de despedir empleados de la Justicia sin indemnizaciones, violando el empleo público, trasladando a fiscales en plazo mínimo en las situaciones donde las fiscalías no fueron creadas y también el jury a los fiscales cambiando la composición sobre cómo deben ser juzgados los fiscales en caso de mal desempeño, quitando las universidades la posibilidad de tener una opinión y voto en los jury de los fiscales, entre otras cosas.

«La política debe recuperar la voz de los poetas, recuperar el aullido de Ginsberg», reflexiona Axat.

¿Cómo hace para manejar al mismo tiempo el registro judicial y el poético?

Ambos registros están conectados en algún punto. Todo lo que tiene que ver con la palabra tiene que ver también con la construcción de la Justicia. En mi trayectoria traté de que las dos cosas siempre estuvieran en paralelo. Cuando comencé mi tarea en la Justicia, hace 18 años, arranqué en una defensoría de pobres y ausentes donde el trabajo que hacíamos eran defensas a través de poesías. En algún momento fui defensor de menores en La Plata y la manera que elegí de encarar ese trabajo fue también con la poesía. Escribí un libro que tiene que ver con la defensa de los adolescentes, con la palabra y la poesía. Se trata de Musulmán y biopoética, un trabajo de poesía y derecho vinculado a la defensa de los más vulnerables. El derecho es una herramienta técnica; puede ser usado para hacer el mal, para molestar y para perjudicar o dañar, pero también puede ser utilizado para hacer el bien. En ese sentido creo que es una herramienta liberadora para calmar el sufrimiento. Lo vinculo con la poesía porque justamente es la palabra que sana, la palabra poética. Cuanto más poetas son los abogados, mejor.

¿Cómo considera que se pueden recuperar en los sujetos las dimensiones política y poética que el neoliberalismo trata de borrar?

Yo vincularía más que nada la búsqueda de la poesía en los momentos de posverdad. Es muy difícil, hay que recuperar la honestidad en la palabra, recuperar la palabra y la vinculación de la palabra en las experiencias con los otros. A mí siempre me gustó el poeta John Berger, de quien se acaba de publicar un libro post mortem en el que habla de la necesidad de recuperar la palabra del encuentro, de la experiencia con el otro, la palabra que habla de manera sencilla, el lenguaje materno dice él. Recuperemos los lenguajes maternos que están cargados de la emoción. El neoliberalismo se basa y se aprovecha de los lenguajes más distantes de la experiencia humana. Berger dice que los políticos cuando hablan lo hacen en el vacío, distantes de la gente. Nada peor que los discursos neutros de los políticos demagogos de hoy, dice. Hay que volver a la poesía; la política debe recuperar la voz de los poetas, recuperar el aullido de Ginsberg. Si la poética le da nuevamente a la política una dimensión del sentir de lo humano, me parece que justamente se puede volver a pensar la función de la República. Platón echa a los poetas de la república; creo que un poco el neoliberalismo ha hecho lo mismo, ha echado a los poetas de la república para construir la posverdad. Hay que volver a retomar a los poetas y hay que reconstruir un republicanismo con los poetas adentro, pero no como iluminados, sino como la voz de los que menos tienen, de los que sufren, esa es la poesía que me interesa.

¿Cómo influyen los cambios de contexto en su obra poética? ¿Qué tiene de particular el contexto en el que escribió Offshore y cómo cree que se nota en los poemas?

Offshore es un libro de poemas que habla sobre el lenguaje del neoliberalismo. No es un libro contra esta coyuntura particular, contra este Gobierno, habla en general. La traducción del offshore es la fuga; fugarse del mundo es alienarse, es salirse de uno mismo e incluso negarse. El offshore en términos económicos es armar una empresa en las Bahamas y en los paraísos fiscales, pero en términos simbólicos es hacer la estrategia de la avestruz, meter la cabeza abajo de la tierra y no ver lo que está pasando. Offshore son los que se fugan de esta actualidad; no son solo los que fugan dinero, son también los que fugan su subjetividad, los que fugan sus ganas de estar en el mundo. Esa sensación offshore es la que nos pasa a muchos latinoamericanos. Las oleadas de la derecha en estos días tienen que ver también con cierto adormecimiento de los públicos y las subjetividades, que en el neoliberalismo están siendo subyugadas por un mecanismo de poder micro fascista. Esto muchas veces conduce a votar a candidatos que en realidad vienen a dar muy poco al pueblo y a llevarse mucho. Offshore es eso: este momento en el mundo en que las derechas se aprovechan de los fugados. Es la fuga de la propia convivencia, es no ver que el otro está padeciendo, es pensar “a mí no me pasó”, es sálvese quien pueda. Hay algunos poemas dedicados al tema de la deuda, otros a los migrantes, otros a la fuga de Dios. Pese a que el papa Francisco está haciendo un buen trabajo por volver a poner a la Iglesia católica en un lugar importante, hay una fuga mundial de la creencia. Hay una modernidad muy líquida y en ese sentido hay también una lucha por la religiosidad. El offshore es volver a pensar una modernidad. Es necesario volver a un anclaje sobre un sujeto más fuerte, en términos políticos y en términos de creencia. Hay que volver a creer; creer en el otro: volver a creer en la posibilidad de cambiar el mundo.

Actualizado 28/11/2017

Ene 25, 2017 | Entrevistas

Hace 38 años que Víctor Bugge tiene como objetivo relatar historias a través de la lente de su cámara. Desde la dictadura militar hasta Mauricio Macri es el encargado de hacer eternas esas escenas del poder para el resto del mundo. Inició su carrera de la mano de su padre, fotógrafo del diario La Nación. Transformando su oficio en arte, ha hecho de su fotografía narraciones de la historia argentina.

La oficina de Víctor es la de un fotógrafo oficial de la Casa Rosada, sus fotos decoran el lugar en cada rincón.Retratos cargados de expresividad y de historia que logran ser oscuros y luminosos a la vez, que trasladan al espectador al momento de los hechos. Parece difícil permanecer indiferente.

Víctor ingresa, cierra la puerta y el ruido de teléfonos sonando y ascensores queda por fuera de la habitación. En un sillón de cuero, ofrece mate y arranca desde sus comienzos: “Nací en San Martín, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y mi relación con la fotografía comenzó a partir de mi viejo, fue uno de los fotógrafos que entre los años 50 y 80 más fotos de fútbol sacó. Tenía un laboratorio en casa. Copiaba, enmarcaba y se las vendía a los jugadores. Hoy ya estamos lejos de eso, de la cubeta y la ampliadora, pero camine toda mi vida en lo que muy pocos conocieron:el cuarto oscuro y la cubeta.

¿Cómo llegó a la fotografía política?

Yo empecé en contacto con la fotografía en el diario La Nación. Ya estaba acá en Gobierno, después me fui a Atlántida. Crecí junto a grandes fotógrafos argentinos. Las actividades que cubría a los 20 años eran muy variadas y me preguntaba para qué volver a la Casa de Gobierno. Elegí quedarme en la editorial, me pedí seis meses de licencia y me di cuenta que los fotógrafos se especializaban: Alfieri con el automovilismo, Humberto Esperanza en el boxeo, yo tenía que volver acá a hacer la fotografía política.

En más de una ocasión aseguró que la fotografía de Videla en su despacho le abrió un abanico de posibilidades creativas ¿A qué se refería con eso?

Primero te aclaro que tuve dos intentos, fracasaron los dos y en el tercero recién pude sacarla. Cuando la vi supe que se podía hacer algo distinto, esa foto reflejaba de la mejor manera la soledad en el poder, más en ese tipo de poder, no elegido. Así me cambió la perspectiva respecto a lo que hacía.

¿Quiénes fueron sus grandes maestros?

Hay muchos, si te hablo de referentes que han trascendido el periodismo gráfico, de los cuales yo no me olvido son: Don Juan Di Sandro, Ricardo Alfieri, Garreta. En estos nombres está sintetizada la parte analógica de la fotografía y de la fotografía del sacrificio donde uno tenía que cargar un millón de artefactos.

¿Qué concepto tiene de la fotografía a la hora de ponerse a trabajar?

Yo te tengo que mostrar a vos lo que vos no podés ver, lo que no ves normalmente. Me encargo de mostrar otra cara de los de arriba. Por supuesto que trata de ser lo más parecido a lo que pasa.

Bugge enseguida aclara que “un gran momento reside de poses”. Apelando a un tono intimista que pone de relieve su sensibilidad y agrega: “Antes de fotografiar a los presidentes vos tenes que tratar de conocerlos. ¿Cómo? No sé. Yo quizás me lo invento y crea que los conozco, pero creería que ya a esta altura que me doy cuenta cómo fotografiarlos para poder mostrarlos”.

¿Cómo describiría a su fotografía?

Yo digo que mi fotografía es la oficial, no la oficialista. Al menos eso trato, tengo que desestructurar al personaje. Yo no soy de hacer la foto fácil, trato de buscarle la vuelta para que se parezca a lo que pasa. Jamás saque fotos para lucirme o para estar en un lugar seguro y de comodidad. Nunca traicioné con la cámara. Trato de que se vea lo que está pasando. No tengo otra intencionalidad.

Hace unos meses inauguró una muestra del Papa Francisco. ¿Cómo fue trabajar con él?

Mi cámara me la bendijo Francisco. Fue una donación que quise hacer a la capilla del padre Mujica, en la villa 31. Ahora estoy organizando una muestra que itinere por todo el país de algunas fotos del Papa; son 33, un número muy relacionado con la Iglesia. Va a recorrer todo el país desde Ushuaia hasta La Quiaca. Volvemos un poco a lo mismo, la idea es no hacer papismo sino mostrar mi trabajo y el privilegio que tuve de haber estado trabajando ahí con él, trasladar eso a la gente para que pueda ver el laburo que hice.

Víctor no puede elegir una foto o un personaje en toda su trayectoria. Asegura que no hay forma de elegir porque cada persona tiene su estilo: “Cada uno es un personaje en su actividad y en su rutina”. Sin embargo, relata con especial entusiasmo la vuelta de la democracia: “Me acuerdo como si fuese hoy, porque a mí me llamaron antes de que asuma Alfonsín para que me incorpore al equipo, o sea que fue para mí un reconocimiento de la Asociación de Reporteros Gráficos. Yo estuve a cargo de la cobertura. También tuve la aceptación del presidente electo. Así que amanecí con él y bajamos en el ascensor: el jefe de la custodia, Alfonsín y yo. Así arrancamos para el Congreso y luego para el Cabildo. Lo viví con mucha emoción, fue un gran cambio, lo cierto es que había otra gente en la calle, fotografiaba otras cosas, se olían otros olores y se escuchaban otros ruidos. Había una voluntad popular que había triunfado y yo estaba ahí para cubrirlo.

¿Cuál fue la mejor época para fotografiar?

En términos de material la época menemista fue un gran momento para ser fotógrafo de un presidente. Él era un generador continuo de imágenes. Termine haciendo fútbol, básquet, boxeo, automovilismo. Mi paso por Atlántida me había formado para eso. Después de Carlos Menem vino Fernando De La Rúa, que era la antítesis y vos tenes que tener la obligación de descubrir al personaje y eso es lo emocionante. Todos tienen su secreto y uno lo tiene que saber ver. Siempre hay que estar atento.

¿Qué desafíos implicó fotografiar a una mujer? ¿Qué pasó con la estructura fotográfica con la que trabajaba?

Y fue un gran desafío. Imaginate que venís de fotografiar a hombres en toda tu vida profesional. Sin dudas fue una nueva etapa de mi historia como fotógrafo de la casa de gobierno. Fue todo un ejercicio, fui aprendiendo a medida que avanzaba su mandato. igualmente son años de oficio, de saber dónde ubicarse, de estar siempre atento pero que no se note. Siempre lo importante va a ser la foto que resulte de todo eso.

¿Cómo afectó a su trabajo la digitalización?

La digitalización da la posibilidad de saciar la ansiedad rápidamente, sacas una foto y ves lo que hacés. Yo pase la etapa anterior que hasta que no revelabas, no secabas y no proyectabas el negativo no sabías siquiera si tenías foco. Entonces, por ese lado bienvenido, lo que me preocupa mucho a mi es la durabilidad del formato. Estamos en un problema serio. Te puedo decir con mucha alegría que creo que fui el primero en usar la digital en el fotoperiodismo en Argentina.La primera foto la hice yo a Bill Clinton en la Argentina. La cámara era un aparato enorme, el pixel era de un metro cuadrado y la cámara de hoy sufrió una metamorfosis “pixeliana” que no te das una idea, y a mí eso me preocupa. Porque mi negativo está intacto, sigue siendo siempre el mismo. Y mi fotografía de la época primitiva de la digitalización es incopiable, lo analógica va a volver.

¿Qué le enseñó tantos años la fotografía?

¿Qué me enseño? Que tengo que seguir atento para seguir haciendo fotos.

¿Piensa en retirarse?

No sé, es muy difícil irse y muy difícil seguir también. Estoy en el medio de esa discusión porque vos imagínate que hace 40 años que estoy acá, en este mismo lugar que estamos sentados nosotros y hay que irse, pero también hay que quedarse. Las semillas que sembré están creciendo, así que voy a estar bien cuidado en mi ausencia. Lo difícil es que uno tiene que tomar conciencia que hay que dejar crecer el pasto y que otro se encargue, en algún momento hay que irse.

25/01/2017

Jun 1, 2016 | inicio

El auditorio Roberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rebalsaba en la tarde del viernes. Había gente en los pasillos, en cada rincón del salón, en cualquier metro cuadrado libre. Solo las butacas más cercanas al escenario esperaban plegadas. Pero poco a poco se fueron ocupando según los nombres de sus reservas: académicos, funcionarios públicos -en actividad o recesivos- y artistas. Sólo un asiento permaneció vacío, con el cartel de Milagro Sala, quién fue aplaudida y aclamada de pie por todos los presentes.

En la calle Santiago del Estero, los ‘tupaqueros’ acompañaban encolumnados: no querían dejar de recibir al vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien disertaría junto al politólogo brasileño Emir Sader y su colega argentino Eduardo Rinesi con motivo del lanzamiento de la Fundación Germán Abdala.

Detrás de las puertas del auditorio, ya cerradas, esperaba una multitud, igualmente abarrotada, para seguir por pantalla gigante la conferencia que, invitados por ATE, los tres académicos brindaron bajo el título “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”

Rinesi: Antología de la democracia reciente

El filósofo y politólogo Eduardo Rinesi fue el encargado de abrir la exposición. La relación entre novedad y política motorizó su disertación, a partir de una reflexión sobre las «nuevas izquierdas» y las «nuevas derechas» en Argentina y América Latina. Para ello utilizó como eje la palabra «democracia», haciendo una caracterización de los distintos significados que adquirió el concepto durante los últimos 40 años.

«Nadie se privó de hablar en las últimas décadas, en la Argentina, de democracia. Nadie se privó de sostener sus propios proyectos políticos, incluso los más ostensiblemente antidemocráticos, sobre una idea acerca de la democracia. Ni siquiera en la última dictadura, que se presentó a sí misma al servicio de una democracia que peligraba en manos del populismo, en manos del desorden, en manos de la corrupción», subrayó el ex rector de la Universidad Nacional de Sarmiento. Democracia como ‘orden’, dijo, fue la clasificación que entonces se le atribuyó en los años de la última dictadura.

Durante el siguiente período, en los años ochenta, «nos representamos a la democracia como una utopía hacia la cual había que marchar. Utopía como la plena vigencia de las libertades que los teóricos del liberalismo llaman ´libertades negativas, frente a los poderes que pueden asfixiarla, como el Estado».

En la década siguiente, la democracia viró hacia una idea de rutina: «La rutina de votar cada dos años, de tener aseguradas ciertas garantías mínimas, ciertos derechos, ciertas libertades básicas».

Desatada la crisis del neoliberalismo a fines de 2001, para un corto período finalizado en 2002, Rinesi definió una nueva idea de democracia, como “espasmo participativo”: «Muy intensa, muy vigorosa, asambleística, sobre la que todavía tenemos mucho para pensar».

Desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, «empezamos a pensar más que en un proceso de democratización, de ampliación y universalización de libertades y de derechos». La forma en que se la denominó en ese momento fue ´democracia republicana´, entendiendo ´República´ como «cosa pública, cosa común, cosa de todos, bienestar general».

Detenido sobre ese concepto troncal de la historia política, continuó: «La palabra República es demasiado preciosa en el lenguaje político para regalársela a los conservadores que pretenden apropiársela, para decir algo muy por debajo de lo que esa palabra nombra».

«¿A cuál de estas ideas de democracia tributa la concepción que sostiene la nueva derecha gobernante en Argentina?», se preguntó para finalizar. Casi sin dejar pausa respondió: «A la idea de democracia como ‘orden’, como tenía la dictadura y a la idea de democracia como pura ‘rutina institucional’, que tuvo el menemismo».

Sader: Neoliberalismo vs antineoliberalismo

«Voy a hablar parado porque soy populista», bromeó Emir Sader para dar inicio a su exposición. Luego de celebrar la organización conjunta de ATE y la la Facultad de Ciencias Sociales porque permite «romper la barrera entre la práctica política y la elaboración teórica», se avocó a hablar sobre la situación política actual de Brasil.

«¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que va a pasar?», fueron las preguntas a partir de las cuales el catedrático brasileño desplegó su intervención. «Lo que pasó es que perdieron cuatro elecciones seguidas, sucesivas. Y tienen todas las de seguir perdiendo, porque en las próximas elecciones irán contra Lula». A continuación contextualizó el marco en el cual se votó el impeachment de Dilma Rousseff: «Con financiamiento privado hicieron el peor Congreso que hemos tenido. Los que se tomaron el trabajo de mirar la votación de ese vergonzoso 17 de abril se habrán dado cuenta del striptease que es hoy el Congreso. Con esa mayoría están tratando de sacar a Dilma, sin ninguna justificación legal, por un manejo presupuestario que todos hacen para facilitar políticas sociales. Por eso es un golpe blando».

Para describir la línea ideológica del gobierno interino de Michel Temer no le fue necesario valerse de elaboradas categorías. Le bastó con hacer referencia al actual gobierno argentino. «El equipo económico de allá podría ser intercambiado con el de acá. Nadie perdería, nadie ganaría; son igualitos. El modelo es el mismo: privatiza el patrimonio público del Estado, corta los recursos de las políticas sociales y atenta contra los derechos de los trabajadores». A continuación afirmó: «El gobierno tiene un núcleo económico de banqueros. Viven del endeudamiento del gobierno, de las empresas y de la gente. Por eso se enriquecen con las crisis».

Sin embargo, su exposición no estuvo exenta de autocríticas. Destacó dos errores fundamentales del segundo gobierno de Rousseff que facilitaron la avanzada de la derecha. El primero: «Una política económica equivocada. Un ajuste fiscal que es socialmente injusto porque hace recaer la crisis sobre los trabajadores y económicamente ineficiente, porque ajustando nunca se llega a retomar el crecimiento económico, entonces lleva a la recesión y al desempleo». El segundo error que marcó se desprende del primero y refiere al costo político de esas medidas económicas: «Se le quitó a Dilma el apoyo popular, se hizo frágil y víctima más fácil de los ataques de la derecha».

Para cerrar detalló la situación actual, que definió como un terreno en disputa todavía indefinido. «O se sostiene el actual gobierno de manera absolutamente impopular y represiva hasta 2018, o puede haber elecciones directas o también un referéndum. Estamos en un proceso con disputas por delante». Luego relevó el balance de fuerzas de los dos modelos políticos en puja: «¿Con qué cuentan ellos? Con el monopolio privado de los medios de comunicación, con una parte del Congreso y con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un poder popular extraordinario, tenemos el liderazgo de Lula y tenemos razón».

No reconoció el presente brasileño como el fin de un ciclo, «como fue la etapa desarrollista, que se agotó y el neoliberalismo la superó por derecha. Ahora no. La alternativa de ellos no es hacia adelante, es hacia atrás. En la disputa de ideas nosotros tenemos valores fundamentales para defender y no sólo valores, realizaciones concretas que han sacado al país de la peor crisis de su historia. El campo político está definido como neoliberalismo versus anti neoliberalismo, ese es el dilema fundamental de nuestro tiempo».

García Linera: Un estado continental

«No estamos en un buen momento. Tampoco es un momento terrible. Es un momento de inflexión histórica». Así empezó su exposición Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia desde 2005. «De manera fría, como lo tiene que hacer un revolucionario, hay que analizar las fuerzas y escenarios reales que existen, sin ocultar nada, porque dependiendo de la claridad del análisis que uno hace, es que sabrá encontrar las potencias, las fuerzas reales y prácticas del avance futuro», continuó con un tono reflexivo, todavía con el saco puesto.

Después de una breve introducción coyuntural, puntualizó cuatro características que presentaron los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada, década virtuosa de América Latina», como la definió el propio García Linera.

En lo político, hubo «un ascenso en lo social y fuerzas populares que asumieron el control del Estado, superando el viejo debate de principios de siglo, de si era posible cambiar el mundo sin tomar el poder. Los sectores populares, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superaron ese debate ‘teoricista’ y contemplativo de una manera práctica».

En segundo lugar destacó un fortalecimiento de la sociedad civil: «Los sectores populares comenzaron a diversificarse y a proliferar en distintos ámbitos. Una potente redistribución de la riqueza social se impuso frente a las políticas de ultra concentración de la riqueza, que habían convertido al continente latinoamericano, durante el siglo XX, en el continente más injusto del mundo».

A continuación remarcó la dimensión económica, en una propuesta «post-neoliberal» por parte de los Estados: «Algunos países llevaron adelante procesos de nacionalización de empresas privadas o la creación de empresas públicas, la ampliación del aparato estatal, mayor participación del Estado en la economía para generar formas post-neoliberales de la gestión económica, recuperando la importancia del mercado interno. El Estado se constituyó como protagonista de la redistribución de la riqueza».

Finalmente mencionó la política externa, la formación de una «internacional progresista y revolucionaria a nivel continental». En este punto recordó la importancia trascendental de la UNASUR para evitar el intento de golpe de Estado en Bolivia, en 2008, cuando cinco de los nueve partidos del Estado boliviano estaban bajo control de la derecha. «Fueron Kirchner, Chávez, Correa y Lula los que nos ayudaron a restablecer el orden», exclamó enérgico, ya sin el saco, entre el aluvión de aplausos del público. «Sin embargo, y hay que asumir de frente el debate, en los últimos meses este proceso de irradiación y de expansión territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado», retomó, bajando un poco el entusiasmo.

A continuación marcó cinco «límites y contradicciones», que constituyeron las mayores debilidades de los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada». Sin seguir un orden de importancia, comenzó por la economía: «En ella nos jugamos nuestro destino como gobiernos progresistas y revolucionarios». En este punto explicó la condición necesaria de mantener un crecimiento económico, pero sin dañar nunca al pueblo, que es el sujeto fundamental de todo gobierno revolucionario o progresista. «Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, se comete un error, porque la derecha nunca es leal. A los sectores empresariales los podemos neutralizar, pero nunca van a estar de nuestro lado. Y vamos a neutralizarlos siempre y cuando vean que lo popular es fuerte y está movilizado», apuntó. Luego desarrolló la idea que se tiene que llevar a cabo un cambio radical en la estructura económica desde el Estado: “El Estado no puede sustituir a los trabajadores. Podrá colaborar, podrá mejorar, pero tarde o temprano tiene que ir disolviendo el poder económico en los sectores subalternos. Esa es la clave que va a decidir a futuro, la posibilidad de pasar de un post-neoliberalismo a un post-capitalismo».

En segundo lugar, se refirió a un cambio en el sentido común de los sujetos. «No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural». Esta crítica surge de un desfase que García Linera sostiene que hubo entre los avances económicos y los cambios en el sentido común de la sociedad. «Ahí estamos atrasados, ahí la derecha ha tomado la iniciativa», afirmó y “eso ocurrió a partir de la fuerte influencia de los medios de comunicación hegemónicos, entre otros factores”. Sin embargo, remarcó que era fundamental provocar un cambio cultural desde las bases: «Muchas veces es más importante ser un dirigente de barrio, ser un dirigente de universidad, ser un comentarista de radio, ser un dirigente de base, que ser autoridad. Porque es en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción del sentido común».

Como tercera instancia, hizo mención a una débil reforma moral: «Hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar, con el cuerpo, con el comportamiento y con la vida cotidiana, lo que uno procura. No podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos». García Linera continuó: «Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada. Las privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más obsceno de corrupción generalizada». Sin embargo, agregó, es necesario que «nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia».

La cuarta cuestión que mencionó es la continuidad de los liderazgos. “El tema es cómo damos continuidad al proceso, teniendo en cuenta que hay límites constitucionales para un líder». En este punto señaló una de las mayores dificultades para los movimientos emancipadores de América Latina. «Qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época. Si todo dependiera de las instituciones, no sería revolución. Cuando ya son las instituciones las que regulan la vida de un país, estamos ante democracias fósiles». La tensión entre la institucionalidad y la revolución por vía democrática surge, para Linera, como uno de los debates más importantes hacia el futuro. «Tal vez, la importancia de los liderazgos colectivos que permitan la continuidad de los procesos tengan mayores posibilidades en el ámbito democrático», opinó antes de ir al último punto.

En este caso desgranó la idea de la débil integración económica continental. «Soy un convencido de que América Latina sólo va a poder convertirse en dueña de su destino en el siglo XXI, si logra constituirse como una especie de Estado continental, plurinacional, que respete las estructuras nacionales de los Estados pero que, a la vez, tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo comercial». Si bien reconoció que se trata de un tipo de integración profundamente más compleja que la integración política, el vicepresidente boliviano afirmó que América Latina cuenta con todas las condiciones materiales para realizarlo. «¿Se imaginan, si somos 450 millones? Tenemos las mayores reservas minerales de litio, de agua, de gas, de petróleo, de agricultura. Nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental. Solos, somos presa de la angurria y el abuso de empresas y países del Norte. Unidos, América Latina va a poder pisar fuerte y marcar nuestro destino».

Redondeando la disertación, se alejó de las particularidades de la coyuntura para tomar una perspectiva histórica sobre el momento que atraviesa nuestra región. «No debemos asustarnos. Marx, en 1848, cuando analizaba los procesos revolucionarios, siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas». De esta forma sembró un poco de optimismo en el auditorio. En esa línea de pensamiento, reconoció el momento actual latinoamericano como el fin de una primera oleada, en donde la tarea es «debatir lo que hicimos mal, dónde cometimos errores, qué nos faltó hacer, para que cuando se dé la segunda oleada, más pronto que tarde, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá de lo que lo hicieron durante la primera vez». En la misma línea que Sader, reconoció que el principal aspecto a favor de los movimientos populares es el tiempo histórico, debido a que la derecha no tiene un proyecto superador. «No representan el futuro. Ellos son zombis, muertos vivientes electoralmente. Nosotros somos el futuro, somos la esperanza».

«Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de eso nos alimentamos. ¿Acaso no venimos desde abajo, acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? Para eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino».

Terminada la exposición, en el marco de una conferencia de prensa, el vicepresidente de Bolivia dialogó con la periodista Eva González, de ANCCOM, sobre algunas de las cuestiones específicas desarrolladas en su intervención. En relación a la dificultad que se les presenta a los gobiernos progresistas y revolucionarios para lograr una eficaz administración económica en coincidencia con una progresiva distribución de recursos hacia los sectores populares dijo: «Hay que gobernar para todos, pero siempre, en primer lugar, para el pueblo. Tomar medidas teniendo en cuenta a los empresarios, a los banqueros y a los agroindustriales, ya que son parte de tu país y de tu economía, pero nunca afectando al pueblo». A continuación agregó: «Nunca hay que golpear a las bases populares. Eso es como un norte. Si una medida afecta a los trabajadores, nunca la tomes. Estamos en el gobierno para gobernar para las mayorías populares, no para los más ricos».

Actualizada 31/05/2016

Mar 23, 2015 | destacadas, Entrevistas, inicio

Ignacio Montoya Carlotto hace un recorrido sobre sus vivencias, en las vísperas del 39º Aniversario del último golpe cívico militar que la sociedad Argentina aún sigue juzgando. Habla sobre el impacto de esta nueva etapa en su vida, de lo que quiere y busca, de los Montoya, de los Carlotto, del contexto histórico político actual y del modo en que se reafirma en sus logros a los 36 años cuando el reflejo de esas familias le devuelve certezas sobre gustos, rasgos y elecciones que antes no tenían demasiada explicación. La historia del nieto de la mujer cuya imagen es el emblema de la búsqueda de los niños apropiadas en la última dictadura militar, cuyo encuentro luego de 37 años de búsqueda, conmovió a toda la sociedad.

-¿Cómo vive el 24 de marzo con identidad restituida?

-Mi idea de la identidad tiene que ver con una construcción de 36 años a la que le puse mucho empeño en formar la persona que soy, por eso mi verdadera identidad es la de siempre, no siento que la de antes sea mentira. Había cosas que no eran correctas, la información que yo tenía, los papeles estaban mal, no sabía quiénes eran mis padres o que tenía una familia enorme y las circunstancias que me llevaron desde chico hasta donde estuve. En ese sentido, repensar mi identidad es un trabajo que hago a partir de las preguntas del afuera. Este 24 no será tan diferente a otros, pero ahora siento que el 24 de marzo me pasa a mí y lo vivo con ese compromiso. Voy a estar en el acto en Olavarría como todos los años, con mucha más repercusión, con mucho más bardo, si querés, pero va a ser el mismo 24.

-¿Qué suele pasar en Olavarría los 24 de marzo?

-Somos pocos (risas). Se hace una vigilia la noche anterior y se pasa todo el 24 en el Parque de la Memoria. Yo participo siempre y suele haber poca gente. Es un acto que a veces le falta un poco de rosca, por eso tomé la decisión de quedarme, hace falta que me quede.

-¿A aguantar los trapos allá?

-Sí, a aguantar los trapos en Olavarría, claro, allá en la plaza (de Mayo) va a haber miles de personas.

-Algo llamativo en su historia es que a largo de su vida, por lo que se conoce, nunca había dudado de su origen y, sin embargo, cuando aparece la información lo resuelve rápido. ¿Cómo evalúa esa reacción, tiene que ver con su personalidad?

-Es cierto que yo tenía cierto bagaje de información en cuanto a lo que sucedió, lo que significan los desaparecidos y que habían quedado hijos dando vueltas por ahí y no se sabía dónde estaban. No sé si es una cuestión personal, yo creo que es conciencia ciudadana. Y bueno, está la duda, sé todo esto y están estos mecanismos para esclarecer esta cuestión. Mecanismos que en cierta manera conocía, no de fondo pero sabía de la existencia de Abuelas, sabía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), con todo, entonces, me pareció que tenía que actuar, creo que tuve conciencia ciudadana porque lo que había que resolver no tenía que ver estrictamente conmigo solamente. Si existe esta posibilidad por mi edad, hay que esclarecer esta situación porque no solamente me compete a mí, sino también a la gente que me está buscando. Además, después el proceso es rápido, viste, es fácil (bromea). Yo sé que hay muchos casos de pibes que están con estas dudas y están años hasta que se deciden a presentarse o completar una planilla. Yo me enteré el lunes y el martes estaba mandando todo, porque me pareció que había que hacerlo, que no había muchas vueltas, ¿por qué me iba a demorar? Creo que mi historia artística, que siempre es una búsqueda de la verdad en alguna medida, me ayudó, porque cuando tuve que buscar esa verdad estaba en el camino para hacerlo. La construcción mía a lo largo de todo este tiempo, me inclinó a tomar esta decisión de manera más fácil. También tiene que ver con mi circunstancia: en el lugar que caí, cómo fui criado, que siempre se me crió para resolver las cosas, para esforzarme. Creo que son muchas cosas que se articulan al momento de tomar una decisión. Para mí no era una decisión difícil, tranqui, me dije, vamos a averiguar. El miedo aparecía ante la posibilidad de no averiguar nada.

-¿Cree que el contexto histórico político propicia situaciones como la suya y ayuda a tomar la decisión de averiguar?

-Quizás sea más fácil, no sé. No lo pensé en esos términos cuando lo hice, pero creo que debe ser más fácil. No sé qué habría sucedido, por ahí entramos en un terreno de supuestos que no sabría como teorizar. Pero no sé qué hubiese pasado si yo me enteraba de esto hace diez años atrás, por ahí la cuestión era diferente, para mí ahora fue muy fácil. Tal vez la circunstancia general haya ayudado muchísimo, pero no sé qué podría haber pasado en otro momento.

-En otras entrevistas cuenta una anécdota en la que piensa en Guido antes de saber que era usted, ahí aparece como una disociación (interrumpe)

-Pensé el otro día en eso, cuando tomé la decisión de llamarme Ignacio. ¿Te referís a la anécdota en la que estando con mi mujer Celeste, veo a Estela hablando sobre la búsqueda de los nietos y habla de Guido? qué se yo… estaba ahí en esa situación y le dije: “Mirá esta mujer buscando el nieto, por ahí no lo encuentran nunca, ¿lo encontrará alguna vez? Qué bárbaro esta mina, qué fuerza” y resulta que era yo. También hay algo raro que pensaba en esta decisión del nombre Guido, yo jamás me asocié con el nombre. No tengo recuerdos del nombre con el que ella buscaba, yo sabía que era su nieto, me daba más familiar el nombre de su hija, mi mamá, pero jamás me acordé del nombre Guido. Cosa rara, la he pensado ahora, en este último tiempo, porque jamás asocié ese nombre conmigo y, sin embargo era.

-¿Cómo impacta todo este nuevo mundo que se abre, de saberse parte de una familia mucho más grande, y lo que sucedió a partir del reencuentro? ¿Cómo impacta esto en tus relaciones, en Olavarría en su entorno inmediato?

-Pasan muchas cosas, el que te conoce sabe cómo sos, sabe cómo vas a responder a ciertas cuestiones y entiende tus necesidades. Hay cosas con los afectos más cercanos que se han afianzado muchísimo y con los que no eran afectos tan cercanos pasan otras. Esto es como una lupa que agiganta todo, lo bueno y lo no tan bueno. Y salen cosas buenísimas y salen otras a luz que no están tan buenas. Porque esto es como un torbellino acá y en cualquier parte, con gratas sorpresas y algunas que no. Y más que nada está este entorno familiar que es maravilloso. Yo no estaba muy acostumbrado a familias grandes y a momentos afectivos de ese tipo y la verdad que es maravilloso. Con los Montoya, con los Carlotto, lo estoy disfrutando muchísimo, en ese sentido no hay contradicciones.

-¿Se va reconociendo en los Montoya y en los Carlotto?

-Tenemos una relación bastante fluida, aunque haya una distancia hay una relación fluida. Las cosas se han acomodado muy rápidamente, al menos para mí. Siento que es algo que no estaba pero de algún modo estaba, es cómodo y agradable. Como un auto nuevo, está todo en su lugar, todo donde vos creés que tiene que estar. Cuando me enteré de la adopción, una de las cosas que me impulsó a saber más de mí era saber quiénes habían sido mis padres, era verme en el espejo de mi familia. Viste que la familia a veces es un espejo que mira reflejando cosas de uno, porque eso te deja crecer. Ahora entendí cosas que no sabía de dónde venían. Entendí por qué soy músico y no soy tornero, por qué soy cabrón cuando me enojo, por qué reacciono de esa manera, por qué soy vueltero con algunas cosas y no con otras, por qué soy de esa forma. Lo veo en el espejo de la familia y eso es un valor incalculable para mi vida. Es algo que busqué con bastante conciencia, con el miedo de no encontrarlo. Entonces encontrar a la familia entera, que están casi todos, menos mis padres, obvio, pero es buenísimo porque es una manera de encontrarme. Y no sólo yo me doy cuenta, porque Celeste o mis amigos que me ven con mi familia encuentran cosas mías repartidas. Como una tribu de tarados que dicen los mismos chistes y es genial. El primer día que nos encontramos con mi tío Jorge y mi abuela Hortensia la cara de mis amigos, que me habían acompañado ahí, era fantástica porque no podían creer que había otro tipo enfrente parecido a mi papá, diciendo los mismos chistes que yo y que se reía de las mismas cosas que yo.

-Le iba a preguntar ¿de dónde viene el humor?

-No sabía de dónde venía la acidez, eso del humor ácido, y los Carlotto son así y los otros también tienen buen humor. Mi tío Jorge es actor, es el hermano de mi papá. Así que está presente en la familia lo artístico también. Lo descubrí de esa forma y me dí cuenta de un montón de cosas.

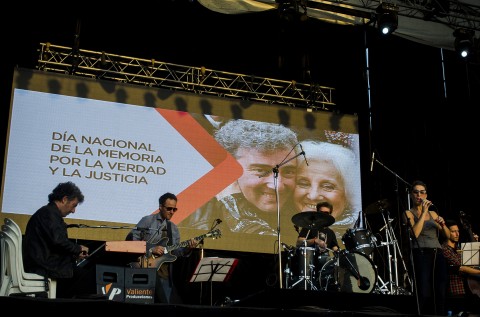

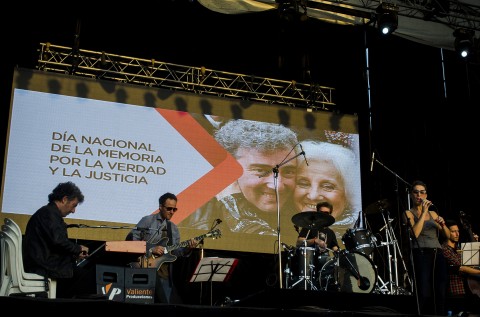

Ignacio Montoya Carlotto en el Festival del Municipio de Morón por el Día Nacional de la Memoria

-¿Cómo aparece en sus composiciones todo lo que va viviendo?

-Sin duda ha impactado pero como lo tengo tan en foco, como lo estoy viendo tan de cerca, por ahí no me estoy dando cuenta en cuánto ha cambiado. También es cierto que la identidad musical estaba más afianzada que la identidad del documento. Entonces cuando me encuentro ahora trabajando con la música, lo hago con los mismos materiales que trabajaba antes y en eso no hay mentira, es así. Hoy me encuentro mucho más abocado a la actividad artística, me encuentro trabajando un montón, eso hace que la cosa mejore, porque estoy componiendo bastante. La paleta de colores es más o menos la misma, con otras intensidades y otros niveles de profundidad, así que en ese sentido hay cierta continuidad.

-¿Cómo impacta el entorno de los derechos humanos, qué relación tiene con otros nietos, es de seguir otras historia como por ejemplo el juicio por la apropiación de Javier Penino Viñas?

-Sí, de alguna manera esas cosas me llegan más directamente, no podría evitarlo y es cierto que ser un nieto es como ingresar a un club que año a año, por suerte, va teniendo un miembro más. Es una especie de club, en el que tenemos nuestros códigos. Me he encontrado con varios con los que tenemos más afinidad y la verdad que está buenísimo, porque puedo encontrar en ellos cosas que me pasan. Si bien cada caso es particular y el que nombrás es relativamente opuesto, siento que mi aporte es acá a partir de esto que hago. Porque hay otras cosas que no sé hacer.

En este mes como imaginarás han llovido millones de propuestas, por ejemplo de realizar charlas de derechos humanos. Entonces me encuentro con que tengo que ser sincero y tuve que responder que no, porque no soy un activista de los derechos humanos, no soy un militante político y si bien tengo conciencia política, y la causa de derechos humanos es una causa que abrazo con toda la fuerza aún antes de todo esto, no tengo los recursos que tienen otros nietos para dar charlas, eso no lo sé hacer y me parece poco sincero hacerlo. En cambio, llegar con mi música a distintos lugares, me parece que es buenísimo y ese es mi aporte. Lo voy a hacer y voy a estar comprometido con esta causa siempre, pero no de la forma en que lo hacen otros nietos que se especializaron y a quienes respeto muchísimo.

-¿Siente otra responsabilidad pública, que tiene que mantenerse más informado?

-Sí, completamente. Igual era un tipo informado, no era un gil que estaba dentro de un agujero. Pero yo trato de hablar de lo que sé, me ha pasado que me han preguntado de actualidad política y les digo que no sé, que hay cosas de las que no puedo opinar, sino te transformás en un opinólogo. Tenés que estar informado pero hay temas sobre los que me siento identificado para hablar y otros la verdad prefiero callarme la boca, porque me parece que callarse la boca es una responsabilidad en algunos casos. Con algunas preguntas sí siento que hay una responsabilidad, porque hay muchas miradas y es lo que me tocó y no reniego de eso, pero también siento que tengo que administrar, no sólo la imposición pública, sino toda mi vida para no volverme loco, porque más allá de que yo muestre una condición de cordura, todo esto es una situación de quiebre que la tengo que pasar y sobre lo que tengo que elaborar un montón de cosas. Mientras lo voy elaborando, tengo que salir a trabajar y seguir mi vida.

-En alguna entrevista comentó que apenas se enteró que era el nieto de Estela y de Hortensia empezó a hacer terapia.

-Empecé antes en realidad, cuando supe que era adoptado, no mucho antes. Ya venía como preparándome. Nunca había hecho terapia y me vi en esa situación de decir bueno qué hago. Y la verdad es que me sirve. El cable a tierra real es lo que yo hago, seguir haciendo música es lo que a mí me hace bien. También aferrarme a los afectos y tratar de vivir esta vida que me tocó de la mejor manera posible. Mucho se ha sufrido para que esto suceda, por eso el objetivo es vivir bien.

-¿Cómo evalúa a la generación de los 70 y cómo evalúa la suya?

-Cuando evaluó mi generación, digo que fui joven en los 90 y que fue una época particular. Una generación que es casi contraria a la de los setentas. Ser joven en los 90 es toda una definición. Una generación apolítica, casi sin compromisos y a veces desapasionada en algunos temas en los que hubiera sido bueno ser apasionado; tal vez no tanto como lo fue la de los 70, porque la generación de los 70 tuvo un alto nivel de sufrimiento, de conflictos y de entrega. Es muy difícil opinar sin equivocarse y sobre todo cuando esa opinión es pública. Sin duda fue una generación que marcó algo en la Argentina con sus aciertos y terribles errores, pero siento que ahora hay una conciencia social que está volviendo.

-¿Y se sentía un bicho raro en los 90?

-Yo en los noventas no tenía aún un compromiso con estas causas. Sí tenía una mirada más social de la vida, pero fue el acercamiento a las cuestiones artísticas y ese ejercicio de la sensibilidad el que después se relaciona con un pensamiento y no con otro. Pero yo en los 90 era un ejemplar apolítico.

-¿Y en qué momento se da el quiebre?

-Cuando empecé con mi labor artística, ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Me cambia la mirada y después en el conservatorio con las materias pedagógicas y sociales empecé a tener conciencia de otra realidad, ahí arranca un pensamiento más cercano al que tengo hoy, a tener una mirada política.

-¿Su entorno de amigos es más de Olavarría donde vive, o también tiene que ver con otros entornos?

-No, mi entorno amiguero es de todos lados. Yo le decía a mi mujer cuando nos conocimos “nunca vas a terminar de conocer a todos mis amigos” y fue de verdad (risas) soy muy amplio en eso y tengo amigos en muchos lugares.

Ignacio Montoya Carlotto septeto

-¿Cuáles son de ahora en más sus proyectos?

-La cosa va rápido evidentemente, pero no me desagrada. Los proyectos son los mismos que tenía con algunas cosas que se han sumado, naturalmente. Tampoco hay que perderse con esa velocidad, ni en la exposición. Entendí con esto que me pasó lo fácil que resulta, o que puede resultar, irse a los pastos, derrapar y hacer cualquier cosa, porque toda esta situación de exposición te puede llevar a hacer cosas que no están buenas. Ahora entiendo por qué a algunos que les llega de golpe la notoriedad lo arruinan, ahora entiendo que es fácil perderse porque hay cosas a mano, inclusive en el sentido sano. Por ejemplo, con algo tan sencillo como opinar de algo que no sabés. Estoy tratando de manejar esa velocidad de la mejor manera, con respecto a lo público y sobre todo en este mes complejo. También tratando de entender siempre quién soy yo y que eso que soy, a veces, no comprende las expectativas de los demás. Capaz tienen otra expectativa y hay que entender que son las expectativas de ellos y no son las mías.

-En este contexto de este mes pero también de este año donde los argentinos vamos a estar decidiendo cosas…

-Sí

-¿Le da cierta preocupación el devenir político o está tranquilo en ese sentido?

-Volviendo a eso de los 90, me parece que se ha convertido todo en una discusión política, se discute en todos los terrenos. Y creo que tanta participación juvenil en todos los espacios, desde los más de derecha hasta los más de izquierda, no puede ser nunca mala. Entonces creo que la decisión que tomemos los argentinos va ser con más participación y convicción política, que no será simplemente votar sólo una cara como ha pasado no hace tanto. Por eso me parece que el panorama que nos queda, sea cual sea la decisión que tomemos, va a ser de fortalecimiento de una democracia que es recontra joven y a la cual le tenemos que aportar desde todos los espacios. Realmente creo que va a ser positivo. Ya el hecho de tener otra elección, luego de un mandato concluido, me parece un salto enorme. No hace mucho tuvimos cinco presidentes en una semana, entonces concretar un mandato y darle la oportunidad a otro, me parece bárbaro. También es cierto que hay cuestiones logradas por este gobierno que se van a tener que mantener, que ya son parte. Eso me parece.

-¿Dice que hay cosas en las que ya no se retrocede?

-Sí eso creo, y eso espero. Es una mezcla de fe con esperanza. Creo que somos un país que tiene que estar alerta pero que hay cosas en las que hemos aprendido. Pienso que la participación de jóvenes en política y en temas sociales es un hecho que se ha dado en estos últimos diez años, quince, que no estaba cuando nosotros éramos jóvenes y me parece que eso es un acto superador para la Argentina como país.

-¿Y en lo personal, cómo visualiza este año?

-Este año vamos a estar grabando el material del septeto en un disco que ya estaba programado desde el año pasado. Hay unos cuantos conciertos y algunos viajes. Es un año con mucha actividad que yo agradezco, es muy lindo, es lo que venía haciendo y lo que quisiera hacer siempre. Estoy verdaderamente contento porque es un año con mucha expectativa. Y a seguir afianzando los lazos personales, los nuevos y los que había. A aportar, también, este grano de arena en lo que me toca, para ver cómo hacer de este país algo un poquitito mejor de cuando yo llegué.

Estela de Carlotto en el Festival por el Día de la Memoria en el municipio de Morón

-¿Y qué dice su abuela Estela de Carlotto, lo acompaña?

-Ella está muy contenta. Viene y me acompaña siempre que puede. Se interesa mucho y ha entendido esto que soy, lo que vengo siendo y lo que quiero ser, mucho antes que todos. Lo ha entendido muy rápidamente. Está contenta con eso y yo no puedo menos que agradecerle más todavía.

Ignacio y Estela conmemoraron en Morón el 24 de marzo

Ignacio Montoya Carlotto en la conferencia de prensa previa al recital por el Día de la Memoria

En las vísperas del 24 de marzo, Morón conmemora desde hace 15 años el aniversario del golpe cívico militar con el desarrollo de actividades culturales y deportivas a gran escala. Esta vez, Ignacio Montoya Carlotto acompañó la jornada con su música, en el escenario en el que luego tocó León Gieco con Agarrate Catalina. El entorno fue la actual Casa de la Memoria y la Vida, situada en el predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención conocido como Mansión Seré o Atila y que fue recuperado como espacio para la memoria en 2000, constituyéndose en el primero con esa impronta a escala nacional. Así Ignacio y Estela compartieron su primera conmemoración de un 24 de marzo, juntos, abrazados en un escenario frente a miles de espectadores que fueron testigos de un hecho de trascendencia histórica. “Es el primer acto de este tipo que vamos a estar juntos, la

verdad es que está buenísimo y es una gran emoción. Ayer pensaba que una de las últimas veces que toqué en el acto de Olavarría había una pantalla gigante en el escenario y estaban las imágenes de Estela y de las Abuelas, tengo esa foto y ahora tengo a la Abuela enfrente mientras toco, así que es una gran alegría. Yo voy a estar haciendo el acto en Olavarría, que es donde siento que me necesitan. Allí estaré con esta idea de federalizar un poco la causa, porque no todo está en Buenos Aires. Y como decía recién la Abuela, estoy pensando en esto como un hecho alegre que conmemora una cosa triste, pero que hoy tiene que ser alegre”, expresó Ignacio Montoya Carlotto a la prensa, minutos antes de subir al escenario con su música y festejar, luego, con su Abuela Estela, el reencuentro.