Abr 18, 2019 | DDHH, Entrevistas

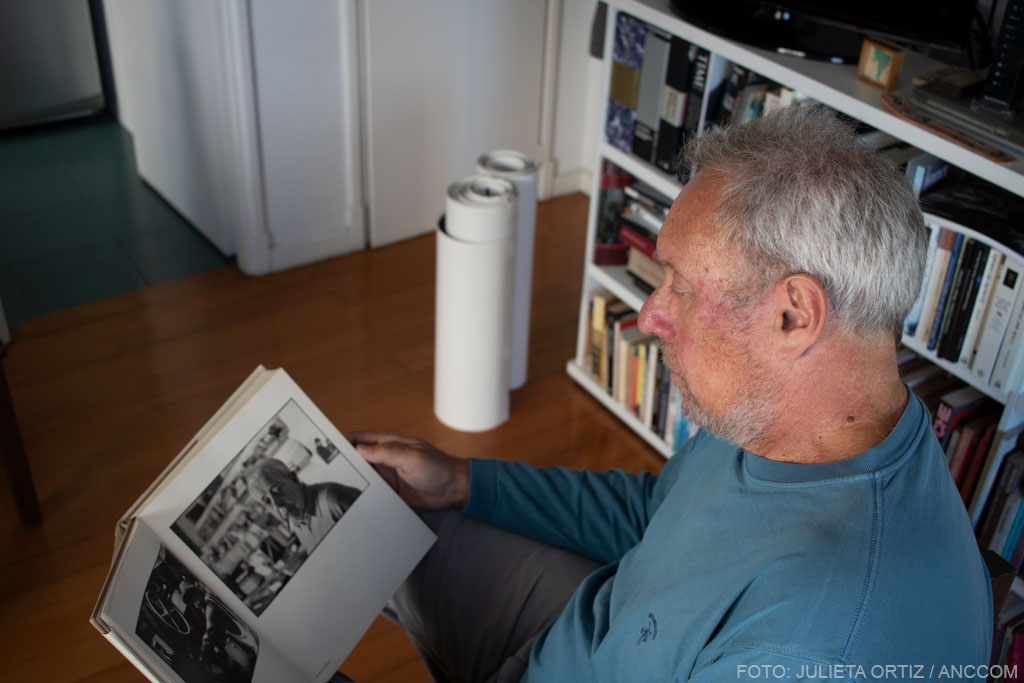

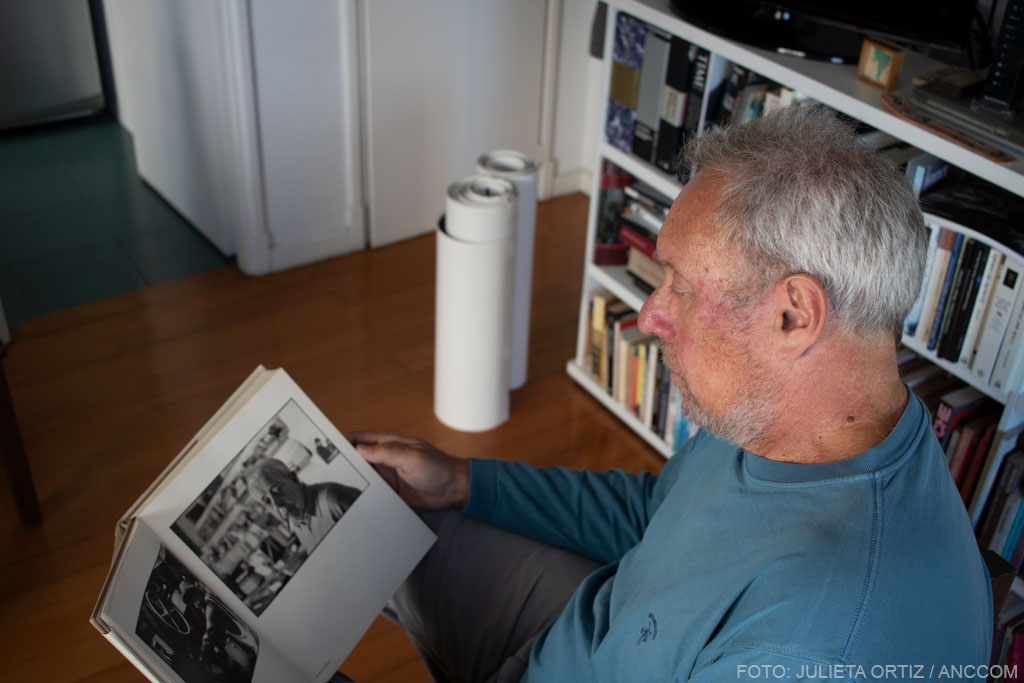

El reportero gráfico Eduardo Longoni en entrevista con ANCCOM.

Uno no recuerda lo que vivió sino lo que esa vivencia significó para uno, explicará el reportero gráfico Eduardo Longoni en un momento de la charla que mantuvo con ANCCOM, luego de que sus fotos se convirtieran en la clave del juicio por los desaparecidos de La Tablada. Y tiene razón, aun cuando habla y suelta un ejemplo sin darse cuenta. El día que hizo su primera foto como reportero gráfico estaba en la agencia Noticias Argentinas leyendo unos apuntes de Historia, porque al día siguiente tenía un parcial. “De repente, en la agencia empezaron a preguntar dónde estaban los fotógrafos. Me vieron a mí con la cámara, me agarraron de los pelos y me subieron a un taxi”, recuerda Longoni. Era el 7 de noviembre de 1979 y acababa de ocurrir el segundo atentado al entonces secretario de Hacienda, Juan Alemann. Ese pibe al que nadie conocía, que había ido el día anterior a pedir trabajo a esa agencia y le habían dicho que volviera, acababa de terminar la colimba. Relucía su cabeza calva, última maldad de sus compañeros en la frontera de Beagle, y, justamente por ese perfil, en tiempos de dictadura militar, había sido dejado de lado por los tres fotógrafos de la agencia aquel día, que se fueron a sus notas y no quisieron llevarlo a practicar. Eduardo Longoni había quedado solo frente a la foto que sería tapa de todos los diarios y sentía cómo lo agarraban de los pelos y lo llevaban a debutar.

Podría pensarse que ese estreno dejó una huella en la trayectoria de Longoni, uno de los fotógrafos más destacados en el retrato de la violencia política y social de la historia argentina, en tiempos de la dictadura y durante los primeros años de la democracia. Casi una década después, aquel estudiante de Historia, que “entendía que lo que fotografiaba podía ser testimonio de lo que estaba pasando”, abandonó un congreso de fotografía latinoamericana que se realizaba en La Plata, guiado por esa premisa del ojo documental, y se fue hasta La Tablada. Había oído que algo estaba pasando allí, fue creyendo que era un nuevo alzamiento carapintada y, recién en una terraza, cuerpo a tierra empuñando la cámara, descubrió que estaba fotografiando el copamiento del Movimiento Todos por la Patria (MTP) al cuartel de La Tablada. La famosa serie de ocho imágenes que Longoni realizó aquel día superaron su sueño de testimoniar una época y fueron aún más allá: se volvieron prueba fundamental para desentrañar la verdad sobre las desapariciones y violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la recuperación del regimiento, en pleno gobierno democrático de Raúl Alfonsín. En una de las fotos, se ve a un joven arrodillado, con las manos en la nuca rindiéndose, y a otro tirado sobre el pasto del cuartel: son José Alejandro Díaz e Iván Ruiz, miembros del MTP detenidos con vida durante el enfrentamiento, que permanecen desaparecidos desde entonces junto a otros dos militantes del movimiento. El viernes pasado, después de 30 años, las imágenes de Longoni terminaron de rebelarse ante la impunidad, cuando el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín condenó a prisión perpetua al jefe del operativo, general retirado Alfredo Arrillaga, por el homicidio con alevosía de José Alejandro Díaz, en la resolución del primer juicio por estos delitos de lesa humanidad que incluyeron la tortura, el fusilamiento y la desaparición de los cuerpos de los cuatro militantes. Longoni, con su cámara, estuvo allí.

¿Cómo viviste el juicio?

Hay cosas que aún estoy procesando. En ese momento, me puse a llorar. Escuché la sentencia como escucha un fotógrafo: mirando por el objetivo a alguien, que en mi caso era el hijo de José Alejandro Díaz, que lloraba, atento. Escuché la sentencia de un juicio que se reabrió por mi foto haciendo otra foto, como un ciclo de la vida. El juicio, para mí, también marca un antes y un después de esa foto.

José Alejandro Díaz, arrodillado y con las manos en alto e Iván Ruiz, tirado detrás del oficial que empuña el fusil. Díaz y Ruiz están desaparecidos. (fotografía de Eduardo Longoni).

¿Por qué?

Porque, desde ahora, se convirtió en la más importante que tomé en mi vida. Sirvió para desentrañar un crimen horrible y no hay ninguna otra que yo haya hecho que se acerque a eso. Agradezco tener salud y haber estado en Argentina para haber podido ir al juicio. Allí estuvieron las dos puntas de los personajes que yo había fotografiado: el hijo de José Alejandro Díaz, que ya no está, y el general que mandó a desaparecer a su papá, que en mi foto está representado por el militar que lo detiene, más allá de que él no fue quien lo hizo desaparecer. Todavía estoy conmocionado. Cuando un fotógrafo hace clic con su cámara, no sabe lo que va a pasar con su foto. Y yo nací con la fotografía documental, en diarios y agencias, y siempre pretendí que a mis fotos las viera mucha gente, porque como fotógrafo uno está en un lugar en el que la mayor parte de la gente no puede estar y pasa a ser su mirada. Pero en un momento, las fotos se te escapan. Algunas se volvieron íconos contra la dictadura, como las que hice de los militares o las Abuelas de Plaza de Mayo, y otras se hicieron famosas, como la de “la mano de Dios”. Bueno, esta se hizo prueba judicial.

Después de un largo camino.

Sí. Yo tenía 29 años cuando hice esa foto y ahora tengo 59, eso habla de los tiempos de la justicia también. En el momento en que fue hecha, sólo mostraba dos bandos en pugna. Después, a los años, me entero de la historia de los desaparecidos, cuando me llama Aurora Sánchez Nadal, la mamá de Iván Ruiz, el otro guerrillero que está en mi foto y también está desaparecido. Ella vive en Nicaragua, había venido a la Argentina y me dijo que había visto mis fotos en la prensa y quería contactarse conmigo. Nos juntamos y armamos la serie de ocho fotos. Ella se quedó con copias y, junto a otros familiares de víctimas y procesados de La Tablada, las llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a otros testimonios y entonces fue la Comisión la que logró destrabar el juicio, que había quedado cajoneado.

¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente del recorrido de estas fotos?

En realidad, lo que siempre me pareció aterrador es que, en plena democracia, el Ejército tuviera las mismas herramientas que tuvo durante la dictadura, que fue desaparecer gente. Sobre todo para los de mi generación, que nacimos en la fotografía durante la dictadura y que, más allá de imágenes simbólicas, nunca pudimos fotografiar un centro clandestino de detención, ni un secuestro, ni una sala de tortura… No pudimos fotografiar un desaparecido en el momento en el que iba a desaparecer, que es justamente lo que representa esta foto. Es paradojal que pasaran los años y, en democracia, eso sucediera delante de mi cámara.

¿Creés que hay un tiempo humano para tomar imágenes? Una vez dijiste que hoy te sentís mejor fotógrafo que el que eras aquel día en La Tablada, pero que, justamente por eso, quizás hoy no habrías podido tomar esas imágenes.

La reflexión en sí ya tiene que ver con la edad: en ese momento, no paraba nunca de fotografiar y dejaba las reflexiones para más adelante. En las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017, cuando fue la ley de la reforma provisional y hubo dos represiones terribles, yo fui a Plaza de Mayo y sentí que ya no estaba para eso. Después de meditarlo mucho, me di cuenta que me estaba autojubilando de la calle. Cuando empecé a laburar, en la época de la dictadura, entrenaba para correr más rápido que la policía. Ese día, o los policías habían entrenado mucho o yo estaba mucho más grande… La cosa es que me alcanzaban. A nuestro laburo hay que ponerle mucho el cuerpo: la fotografía documental tiene un sentido de la oportunidad y la ingeniería fotográfica para poder acceder a tomar una imagen, pero además hay que ponerle el cuerpo. Recuerdo que, en la Semana Santa del ’87, en el alzamiento carapintada, dormí engripado cuatro noches arriba de un auto. Hoy no lo podría hacer. Hay una cuestión física.

¿Sólo física?

No solamente. Yo no estudié fotografía, no había dónde estudiar, y lo poco que aprendí lo fui aprendiendo de mis colegas, trabajando. Noticias Argentinas fue una escuela de fotoperiodismo para mí. Creo que en el período que tanto fotografié, en la dictadura y los primeros años de la democracia, mi mirada era muy brutal. Yo era un intuitivo. No tenía timing para la composición, no había mirado suficiente cine ni fotografía… Era una mirada brutal, pero coincidió con una época brutal. Creo que, a lo largo de estos años, he aprendido algo, tanto de mis colegas como de las imágenes del cine y de la literatura, pero temo que esta mirada se hubiera perdido todas aquellas fotos, buscando el encuadre perfecto o la luz más apropiada. Hoy se me habrían pasado muchas cosas que entonces no, porque entonces, para mí, lo importante era congelar ese instante a como diera lugar.

¿Recordás vívidamente aquel día en La Tablada? ¿Cómo se fueron tejiendo esos recuerdos?

Hay una frase de García Márquez que dice algo así como que uno no recuerda lo que vivió sino lo que pensó acerca de lo que vivió. Que uno recuerda sus recuerdos. Mis recuerdos sensoriales de ese día son el calor, porque era un día agobiante, un ruido ensordecedor, de los tiros y los tanques, un olor penetrante a pólvora y muchísimos gritos apagados.

Ese día tuviste un encuentro con un francotirador del Ejército, que te dio un “consejo”. ¿Cómo fue?

Sí, tal vez me salvó la vida. Llegué a La Tablada, pensando que era un alzamiento carapintada, y me agarró un tiroteo feroz en la avenida Crovara, donde estaba una de las puertas de entrada del cuartel. Quedé cuerpo a tierra un montón de tiempo. Fueron como 20 minutos sin poder hacer una foto. Querías meterte adentro de una alcantarilla. Las balas silbaban por todos lados. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero suponía que el tiroteo podía repetirse y debía buscar un lugar en altura. Vi que había una terracita: ese era el lugar. Cuando amainó el tiroteo, convencí al dueño. Le rogué de tantas maneras que me dejó pasar. Subí a la terraza, empecé a acomodar mis cosas y apareció una voz del más allá. ‘Flaco, tirate cuerpo a tierra que te van a volar la cabeza’, me dijo. Cuando me di vuelta, era un francotirador del Ejército que estaba en una terraza de la casa de atrás. Desde una posición más elevada, me fue relatando todo lo que iba sucediendo. Me dijo que habían entrado guerrilleros (él dijo ‘zurdos’) y que el Ejército estaba tratando de recuperar el cuartel. Era mi relator de lo que pasaba. No sé cuál era su función desde ahí y, en la confusión de tiros, no sé si disparaba o no disparaba, pero el consejo que me dio fue certero: cuando bajé, a la noche, la pared de mi terraza estaba destruida a balazos.

Las fotos de Longoni se convirtieron en la clave del juicio por los desaparecidos de La Tablada.

En medio de la conmoción, ¿lográs darte cuenta de lo histórico de tu trabajo y de la paz y verdad que le trajo a muchas personas?

Durante mucho tiempo, estuve peleado con mis fotos iniciales. Sentía que no las iba a poder superar nunca y no sabía qué estaba haciendo como fotógrafo. Eso me llevó a estar un año y medio sin tocar la cámara ni hacer una foto. Sentía que se me había acabado lo que tenía para decir. Que no tenía más voz. Esa sensación la superé el día que Estela (de Carlotto) presentó su nieto recuperado: me acuerdo que tuve una complicación y llegué tarde, en el último instante, hice la foto y me di cuenta que había vuelto a fotografiar después de un año y medio. Ese día hice las paces con mis primeras fotos. Ya estoy amigado con ellas. Ahora, después del juicio, la sensación que tengo es que ya no le puedo pedir más a la fotografía. Estoy hecho: una foto mía ayudó a desentrañar un crimen, hay un juicio y una condena. Nadie te devuelve el muerto, pero hay un manto de paz. José Alejandro Díaz se rindió y, en vez de tener un juicio justo, lo desaparecieron, pero ahora el responsable de eso tiene una prisión perpetua por lo que hizo. Hay algo de alivio… Y que una foto tuya sirva para eso es lo máximo que se le puede pedir a una fotografía. Si ya me había amigado con mis fotos, ahora estoy completamente en paz con ellas. Y no entiendo qué habría sido de mi vida si no hubiera sido fotógrafo.

Abr 16, 2019 | DDHH, Novedades

Conferencia de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de la nieta 129.

Un viaje en auto desde Córdoba hasta Buenos Aires tarda entre siete y ocho horas, una noche entera. Pero, esta vez, la percepción del tiempo que tuvo Marcos Solsona fue muy distinta a la habitual. Hacía pocas horas, mediante una comunicación telefónica, Abuelas de Plaza de Mayo lo había citado de urgencia en sus oficinas de Capital Federal. Tras una fallida odisea para conseguir un pasaje de avión, un primo de su papá resolvió llevarlo en auto. Durante el llamado no se le había informado el motivo del encuentro, pero ya sospechaba de lo que se podía tratar, según confesó luego, en su diálogo con ANCCOM.

El martes 9 de abril por la tarde una nueva noticia conmocionó al país. Lágrimas y abrazos volvieron a sentirse cuando Estela de Carlotto tomó la palabra desde Virrey Cevallos 592 para agradecer a los presentes y comenzar la lectura del documento. Pronto comunicó lo que desde hace décadas muchos ansiaban oír: La hija de Norma Síntora y Carlos Solsona se convirtió en la nieta número 129 en ser restituida, tras 42 años de búsqueda. Al momento del secuestro, el 21 de mayo de 1977, Norma se encontraba embarazada de ocho meses y Carlos estaba exiliado en España. El matrimonio ya tenía un hijo, Marcos, en ese entonces de un año, que por seguridad vivía con sus abuelos en Cruz del Eje.

Marcos Solsona trabaja en el sector de alimentos en la provincia de Córdoba, está en pareja y es padre de dos hijos. Fue a partir del nacimiento de su primer hijo -hoy de 14 años- que comprendió el dolor que sintió su padre todo este tiempo y su búsqueda se resignificó. Previo a su viaje a Buenos Aires, Marcos les contó que existía la posibilidad de que hayan encontrado a su hermana. Desde hace años, sus hijos están al tanto de los hechos porque, considera Marcos, es imperioso que sepan la verdad. “La importancia de que los niños conozcan la historia completa les da seguridad sobre su vida. Si no, viven sobre fantasmas hacia el pasado y hasta pueden sentirse descuidados o abandonados cuando en realidad, a lo mejor, había una situación de fuerza mayor, que puede ser brutal o terrible, pero que es mucho mejor conocer antes que estar dudando por qué no está la persona que te tenía que cuidar».

Familiares de la nieta 129. Foto gentileza de Paula Sansone de Abuelas de Plaza de Mayo.

Las palabras que enuncia no son azarosas y presentan mayor impacto si al leerlas se considera que bien podría tratarse de un relato en primera persona de lo que significó para él su infancia. Al momento del secuestro de su madre, Marcos tenía menos de dos años. Durante el transcurso de su niñez, sus abuelos tuvieron el desafío de responder las preguntas que él hacía, lo que se dificultaba en un contexto donde el terrorismo de Estado aún estaba vigente y las desapariciones se habían vuelto corrientes en la familia: también su tío había sido secuestrado. Fue por ello que no tuvieron más opción que alterar la verdad. Cuando Marcos tenía siete años le dijeron que su madre había tenido un accidente de auto y días después que había fallecido. En ese entonces se lo tomó mal, recuerda el entrevistado, la noticia había sido agresiva, no estaba bien armada. Hoy comprende que le ocultaran la historia. A pesar de su corta edad, él sabía que pasaban cosas, escuchaba hablar a los vecinos, “no hay que subestimar a los niños”, propone, y es por ello que no se guardó nada para con los suyos. Sobre su padre tampoco sabía mucho, había tenido pequeños contactos por cartas y no lo volvió a ver, sino hasta los diez años, cuando la democracia ya era estable y pudo retornar de su exilio.

Al momento de recibir la llamada de Abuelas, Marcos estaba en su negocio. Pidió dos días en el trabajo aunque eso “no alcanzó”, confiesa luego. Y quién sabe cuánto tiempo será necesario para volver a concebir la rutina con normalidad. Reconoció también que, con el paso de los años, había perdido la esperanza de encontrar a su hermana: “Son muchos años de búsqueda”, menciona. Son muchos años de búsqueda para él, que se traducen en muchos años de ignorancia para ella. Marcos reflexiona sobre lo difícil que debe ser este momento para su hermana. “Tiene más de cuarenta años, una vida. Nosotros sabíamos que buscábamos a alguien y ella no sabía con qué se iba a encontrar, nunca se imaginó que alguien la estaba buscando”. Es por ello que no presionó ningún tipo de comunicación, o encuentro con ella y se ríe levemente al decir que hasta comprendería si no quisiera verlos ni conocerlos, con el alivio de que ya ha comenzado a conversar con ella. Menciona también que su otro hermano, Martín Solsona, hijo de Carlos Solsona con un segundo matrimonio, lo grafica de una forma bastante particular. Imagina una mesa larga, familiar, donde están todos sentados compartiendo un encuentro. Se añade entonces una silla, que no conoce a nadie, jamás vio a nadie, pero que sin embargo forma parte de aquella mesa. “Es algo muy sensible, muy fuerte. Hay que darle su espacio”, termina.

La búsqueda de Marcos había sido ilustrada hace unos años por el artista Pablo de Bella (Yawarete) en el marco de la campaña “Historietas por la Identidad”. Y es que no siempre las búsquedas de los nietos desaparecidos están encabezadas por una Abuela o un padre, hoy los hermanos y hermanas tienen la edad de las Abuelas, cuando comenzaron sus búsquedas. Aquella hojita dibujada lo acompañó durante su largo viaje en auto hasta Buenos Aires y estaba en su mano cuando entró el martes por la tarde en la oficina de Estela, con la diferencia de que ahora la silueta blanca que representaba a su hermana finalmente tendría un rostro, un nombre, una identidad.

Durante la conferencia de prensa que anuncia la restitución de la nieta 129 realizó una única intervención para agradecer a Abuelas. Destacaría luego en su diálogo con ANCCOM la calidad y el valor de la institución. “Hay gente comprometida con la causa, pero que además se capacita, son serios, responsables. No tenemos real dimensión del trabajo que hay ahí y de la importancia de Abuelas en la memoria de este país”. Memoria verdad y justicia, menciona, es una consigna que sólo en Argentina resuena con tanta fuerza, a pesar de no haber sido el único país en la región víctima de una dictadura fatal y un terrorismo de Estado sin precedentes. “Nunca buscaron venganza, eso da cuenta de la calidad humana que tienen. Es una institución que nos hace mejores personas, a todos, sólo por el hecho de tenerla. Eleva a los argentinos en su compromiso con los derechos humanos”, añade luego.

Hoy ya son 129 los nietos restituidos. Restitución que, si bien no repara completamente la herida -porque aún queda una madre sin aparecer y una historia sin resolver (y que probablemente jamás sea resuelva)- llega a sanarla en gran medida. Hoy ya son 129 los nietos restituidos porque han sido mucho más que 129 los que trabajaron para que así lo sean. Y no sólo las Abuelas y las familias. Existe una extensa red de búsqueda que trabaja desde hace más de 40 años para recuperar algo de la historia que la última dictadura cívico militar nos robó. “Más allá de lo importante de su tarea (de las Abuelas), por lo bien que lo hacen, están los equipos técnicos. Gente que se ha formado, que se ha especializado y lo hacen con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Y justamente para poder hacerlo de este modo se han preparado. Y de hecho son los que van a continuar con toda la tarea”. Porque las Abuelas pueden abandonarnos, pero no así el legado que ya nos dejaron.

Ene 17, 2019 | DDHH, Novedades

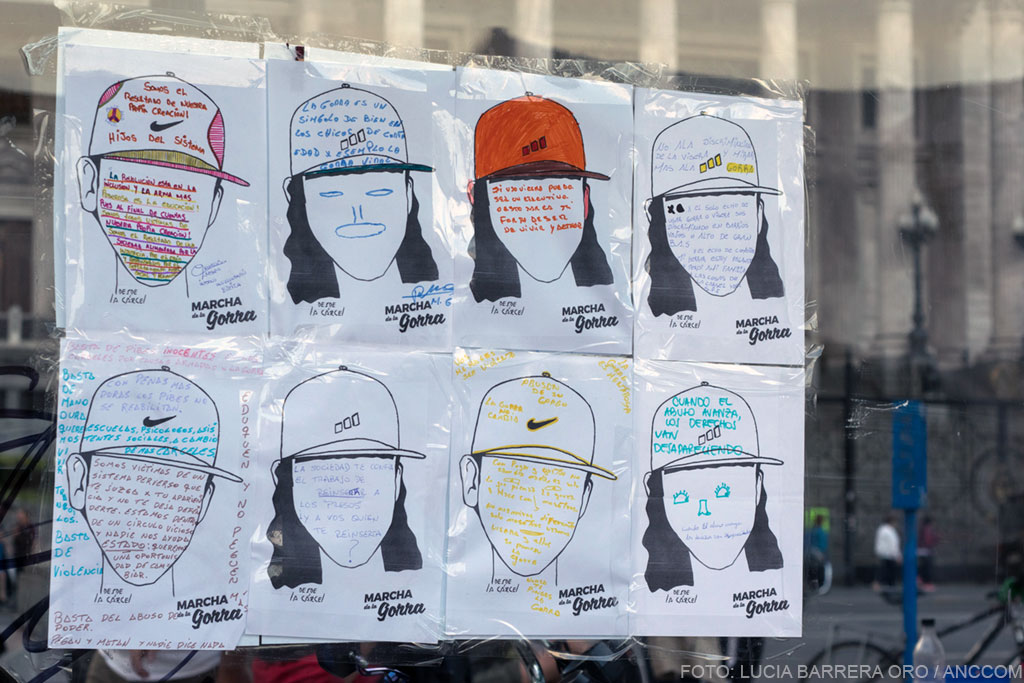

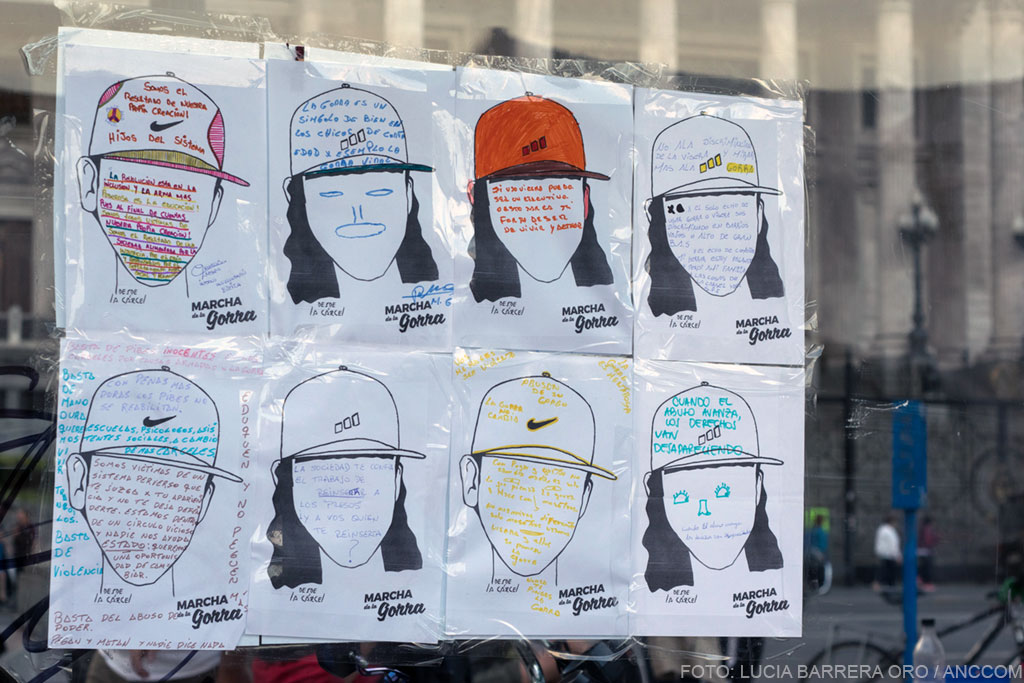

Diversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de

Diversas organizaciones sociales y especialistas en materia de Derechos del Niño de

Argentina y Latinoamérica formularon rotundos rechazos ante el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de un proyecto de ley acerca de un Nuevo Régimen del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. La propuesta está alejada de las recomendaciones y normas internacionales e incluye, entre otras medidas, la baja de edad de punibilidad de 16 a 15 años.

Si bien hay acuerdo en la necesidad de cambiar el actual Régimen Penal Juvenil que derogue el decreto ley N° 22278 que data de la época de la dictadura, esta reforma debe hacerse en consonancia con los principios internacionales vinculados a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia que respete los derechos y garantías de este sector etario vulnerable. El intento de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años –dicen los especialistas- no sólo no es recomendable de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales, sino que es inconstitucional dado que viola el principio de no regresividad, en tanto se estaría retrocediendo en un derecho adquirido.

“Para abordar este tipo de situaciones se requiere de un Estado social y no un Estado penal, que cree programas y dispositivos de prevención, integración y contención de los jóvenes ofreciéndoles alternativas de proyecto de vida y no de cárcel o punición. Para eso se requiere inversión de recursos y no desfinanciamiento ni reasignación de partidas. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno en los últimos tres años de gestión. La opción para ellos es ofrecerle a los pibes la amenaza de la encarcelación como forma de disciplinamiento”, advierte José Machain, referente de la Red Argentina No Baja, quien fue consejero de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en representación por la Legislatura Porteña durante doce años.

Al referirse públicamente sobre los alcances de este proyecto de ley, Patricia Bullrich habló de que “contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo e impedir que avance en la carrera delictual” haciendo alusión a “la gran cantidad de menores involucrados en situaciones delictivas graves”. Esta argumentación causó gran repudio de organizaciones sociales dado que no existen datos públicos a nivel nacional que den cuenta de ello mientras que los números de las estadísticas disponibles dicen lo contrario. Por ejemplo, según la información del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, sólo el 3.6% del total de causas penales iniciadas son atribuidas a menores de edad, de los cuales tan sólo el 0.55% son delitos de sangre. “Es desacertado y falaz lo que dice Bullrich. Es ínfima la cantidad de menores de edad involucrados en delitos graves, de violaciones u homicidios. Entonces, nada tiene que hacer la ministra de Seguridad hablando de medidas socioterapéuticas. No tiene incumbencia en esta temática, como sí la tienen el Ministerio de Educación o el de Desarrollo Social a los cuales este gobierno les ha

recortado presupuesto y reasignado partidas que han sido derivadas justamente a la

Policía Federal y la Gendarmería”, aclara Machain.

“Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala», dijo Maria del Carmen Verdú.

En esta misma línea, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), señala la falta de honestidad de Cambiemos cuando es a este mismo sector etario al que le cierran los secundarios nocturnos y se ve directamente afectado por los recortes que ha habido en Desarrollo Social, tanto de Nación como en Ciudad, concentrados en dos ejes que este gobierno considera descartables: los programas de género, violencias y disidencias así como en los de niñez y adolescencia. “Hablan de reinserción y hasta de un nuevo régimen socioterapéutico pero andá a visitar cualquier instituto de menores donde hay chicos por razones asistenciales, no penales, y contame si alguien se puede reinsertar viviendo en un cubículo de dos por dos, de cemento, sin almohada, con un camastro de material que es lo único que tienen como mobiliario.

«Después se preguntan por qué suceden los suicidios en los institutos de menores”, denuncia Verdú. A su vez señala que el gobierno utiliza una lógica de demagogia punitiva visible en la sucesión de hechos del último mes y medio con medidas que siguen una misma línea disciplinadora y represiva como la habilitación de uso de armas de fuego contra personas desarmadas, la compra de pistolas Taser o el programa Restituir que reincorpora a agentes apartados de las fuerzas de seguridad por haber sido investigados durante años por hechos represivos beneficiados por el sobreseimiento o la absolución fáciles. “Así como hace veinte años decíamos que Carlos Menem ganó la reelección con el voto licuadora, ahora apuntan al voto bala. La única forma de enfrentar a estos planes de ajuste y represión es con protagonismo popular en las calles, es el único lenguaje que entienden”, sostiene Verdú.

La relación del anuncio de este tipo de medidas de mano dura con el comienzo de un

año electoral es ineludible. En este sentido, Víctor Ramos, fundador del INADI y presidente de la asociación internacional SOS DISCRIMINACIÓN de Argentina, entiende que existe una especulación por parte del oficialismo sobre un sector de la sociedad reaccionario que tiene una pulsión xenófoba y que siente que la crisis se resuelve con la represión, lo que los lleva a ir detrás de esos votos. “La respuesta que propone el gobierno de bajar la edad punible, es responsabilizar al otro. Buscan un enemigo, un responsable de lo que el estado no ha podido resolver. Es un discurso que lo van profundizando porque, al no tener propuestas ni soluciones a la crisis económica que el propio Macri generó, señala un responsable: el delincuente ¿Quiénes son los delincuentes? Los pibes, los paqueros, los que se drogan. Buscan el eslabón más débil para responsabilizarlo de la ausencia de políticas públicas y de

profundos problemas sociales que no logran resolver”, argumenta Ramos. Además, señala que este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes y dejando de lado que son justamente los niños y adolescentes sobre los que mayor impacto tiene la pobreza, la violencia institucional policial y los recortes en políticas de salud y educación.

En el informe de UNICEF publicado a fines de 2018 sobre “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina”, se daba a conocer que el 48% de los niños, niñas y adolescentes del país son pobres, de los cuales el 20% se encuentra en condiciones de privaciones severas que implican vivir cerca de un basural, en áreas inundables o no haber asistido nunca a la escuela entre los 7 y los 17 años. En aquel entonces los medios hicieron gran eco de estas cifras alarmantes, pero al arrancar un nuevo año muchos toman a la ligera la baja de la punibilidad a pesar de que se trata del sector etario más afectado por la crisis económica y social que atraviesa el país.

«Este tipo de medidas contribuye a la criminalización y estigmatización de los jóvenes pobres al acusarlos a priori de delincuentes», reflexionó Victor Ramos.

“En lo que hay que ir a fondo es en que el estado realice políticas sociales adecuadas, con mano dura para los funcionarios que no ejecutan sus presupuestos. Llegamos a fin de año y no se ejecutó parte del presupuesto de Desarrollo Social y de Salud. No puede ser que hay dinero no ejecutado, inclusive haciendo recortes, en esos organismos. No lo gastan donde tienen justamente que invertir, en la prevención y en la integración de los jóvenes. Arrancan al final de la cadena cuando el delito ya se cometió”, sentencia Ramos.

En este sentido, la semana pasada UNICEF Argentina ha puesto en circulación un informe con “Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, cuatro carillas donde se desarrolla expresamente que bajar la edad de punibilidad no mejora la seguridad, basado en experiencias internacionales que así lo han demostrado. Más bien se recomienda un sistema de justicia especializado cuyo enfoque se centre en la prevención del conflicto con la ley penal en lugar de la represión y donde la estrategia esté direccionada en pos de la reinserción social a través de la oferta de oportunidades educativas, de recreación y laborales que oriente a los jóvenes hacia un proyecto de vida alejado del delito.

La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), a su vez, ha emitido un comunicado en el que deja sentada su postura de rechazo a la disminución de la edad punible ya que entiende que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana. Y sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.

De debatirse este proyecto de ley en sesiones extraordinarias en el Congreso y de ser aprobado sería la primera vez que un gobierno elegido democráticamente logre bajar la edad punible. En 1954, el segundo gobierno peronista la elevó de 14 a 16 años y sólo se vio disminuida nuevamente a 14 en 1976, durante la última dictadura cívico-militar. Recién en 1983, con el retorno de la democracia, se recuperaron derechos básicos de la población y se aumentó nuevamente la punibilidad a 16 años.

Oct 25, 2018 | DDHH, Novedades

La última dictadura cívico-militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y llevada a cabo entre 1976 y 1983, se encargó de hacer desaparecer a 30.000 personas. Con secuestros, torturas y asesinatos, marcó un antes y un después en la historia de cada argentino. Dispuso también el robo sistemático de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres o que habían sido secuestrados junto a ellas, sustituyéndoles la identidad, imponiéndoles una vida de ocultamiento y mentiras, en donde hay más preguntas que respuestas.

En plena dictadura y en absoluta soledad, un grupo de mujeres se instaló alrededor de la Pirámide de Mayo como una forma de presión para conocer el paradero de cada desaparecido. Fueron llamadas Madres de Plaza de Mayo, pero muchas de ellas también estaban buscando a los hijos de sus hijas y comenzaron a reunirse para esa otra búsqueda. Primero fueron doce y se nombraron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Luego adoptaron el nombre con que la prensa internacional las empezaría a llamar: Abuelas de Plaza de Mayo.

Con un pañuelo blanco en la cabeza, hecho con tela de pañales, Madres y Abuelas se volvieron soberanas de la memoria, la verdad y la justicia. El 22 de octubre se conmemora el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, establecido en 2004, en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietas y nietos apropiados. A la fecha, ya lograron restituir la identidad a 128. Esos hombres y mujeres hoy pueden saber quiénes son y reconocerse en sus historias familiares. Ahora tienen la libertad y la verdad en sus manos.

A 41 años del inicio de esta lucha, ANCCOM se reunió con cinco nietos y nietas que repasan, a través de sus historias, la lucha y logros de una institución que creció a fuerza de amor, creatividad y trabajo colectivo. Cada restitución trajo un aprendizaje, y la experiencia construyó las herramientas para que la identidad sea considerada un derecho inalienable. Todavía son más de 300 los nietos y nietas que se siguen buscando.

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, nieta N°4

Tatiana Sfiligoy Ruarte Britos, nieta recuperada.

El 31 de octubre de 1977, Mirta Britos fue secuestrada en una plaza de Villa Ballester. Sus dos hijas, con quienes se encontraba, quedaron abandonadas en el medio de esa plaza. Tatiana, de 3 años y Laura, de 3 meses, dos NN en la vía pública. “Mi hermana fue llevada al Hospital Pedro de Elizalde (Casa Cuna) y yo a un orfanato en Villa Elisa”, cuenta Tatiana.

A su vez, Carlos e Inés Sfiligoy habían presentado una solicitud de adopción en el Juzgado de San Martín. “Al tiempo les notifican que les habían adjudicado un bebé, que no era ni mi hermana, ni yo. Cuando van al juzgado, curiosamente ese mismo día yo estaba allí, y también mi hermana, luego de haber estado separadas por seis meses, para que nos realizaran exámenes”.

Inés estaba preparada para adoptar ese otro bebé, pero en el juzgado se topó con una enfermera que tenía en brazos a la hermana de Tatiana y le pidió a la secretaria del juzgado adoptarla. Se la niegan tres veces. “Mi mamá empezó a insistir hasta que consiguió el sí”. En ese momento, Tatiana estaba en una oficina, frente a la que estaban Inés y Laura. Ambas eran NN, un universo de desconexión las separaba, no había razones para pensar una relación entre ellas. “Me iban a dar en adopción a otra familia. Empiezo a llamar la atención, hago lío, cosas de una nena de tres años. Inés, al oír, pregunta por mí. Quien estaba con ella le comenta, pidiendo discreción, que se trataba de la hermana de la beba que había elegido adoptar”. La insistencia se duplicó, porque tanto Inés como Carlos también pidieron por Tatiana.

Tatiana Ruarte Britos nació el 11 de julio de 1973 y es fruto de la relación de María con Oscar Ruarte. La unión entre ellos se terminó poco tiempo después de haber nacido Tatiana. María Graciela conoció a Alberto Jotar, con quien tuvo a Laura Malena Jotar Britos, nacida el 13 de agosto de 1977. Hoy Laura es Mara Sfiligoy. Los Sfiligoy sospechaban sobre el origen de sus hijas a pesar del rotundo ‘son dos NN’ que les informaba el juzgado. “A Inés le hacía ruido que hayamos sido abandonadas juntas en una plaza, por lo que recurrió al juez para saber si teníamos familia, y recibió como respuesta un ‘No, señora. No pregunte más’ ”.

En 1980 llegaron las Abuelas, tras una investigación que surgió a partir de una foto con la que contaban como única herramienta. “No había ADN, no había nada“, dice Tatiana. Por la edad de Tatiana debía haber alguna información que fue dada por alguien que se compadeció. “Así detectaron que yo pasé por ese juzgado, que estaba en el período de guarda y camino a la adopción. Se empiezan a conocer mi familia biológica con la adoptiva y el juez dispone un ´arréglense las partes´. Nosotras teníamos tres abuelas (por parte de mi papá, del papá de Mara y nuestra mamá) -describe-. Mis padres adoptivos nunca se opusieron a nuestra familia biológica ni a saber nuestro origen. Se dispusieron regímenes de visita para que estén en contacto ambas partes. Se conformó una familia ensamblada. La adopción tardó en salir ocho años y fue para mí, un alivio. Nunca me ocultaron mi origen, mis padres adoptivos tenían las mismas incertidumbres. Las dos familias se entendieron”.

En años delicados de madurez, Tatiana comenzó a preguntarse por sus padres: “¿Estarán vivos? ¿Los encontraré en algún momento? Eran preguntas constantes, pero a los 12 años me dí cuenta de que no, que seguramente habían muerto”. A los 18 años se anotó en clases de teatro: “Le comenté a mi abuela. Se quedó boquiabierta. Luego me contó que mis padres hacían teatro a la misma edad. Hasta ese momento no sabía, y enterarme fue verme en un espejo”. Tatiana reflexiona: “La identidad es una construcción. Si no, no se explica. Que la verdad haya salido a la luz implica repensarse todo el tiempo. Hay un antes y un después”.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik, nieta N° 64

Claudia Victoria Poblete Hlaczik sosteniendo una foto de sus padres, Marta Gertrudis Hlaczik y José Liborio Poblete Roa, desaparecidos desde el 28/11/1978

El 28 de noviembre de 1978, José Liborio Poblete Roa y Marta Gertrudis Hlaczik fueron secuestrados y llevados al Centro Clandestino de Detención El Olimpo junto con su hija Claudia. La niña fue apropiada e inscripta como hija biológica por Ceferino Landa y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira, con el nombre de Mercedes Beatriz Landa. La partida de nacimiento falsa fue firmada por el médico Julio César Cáceres Monié. En 1999, Mercedes fue citada por el juez Gabriel Cavallo para que se realizara los análisis inmunogenéticos que confirmaron su identidad.

“Restituí mi identidad en el 2001. Me llegó una notificación para hacerme el ADN, posiblemente fuera hija de desaparecidos. Si bien en la adolescencia tenía algunas dudas, más que nada por la edad de mis apropiadores que eran personas mayores, no sabía nada de Abuelas, ni que había niños apropiados. Me pasé toda la vida mirando para otro lado. Había indicios claros. Antes de presentarme en el juzgado, hablé con mis apropiadores del tema. Me dijeron que estaba todo armado, que era mentira, que lo hacían para perseguir a los militares. Lo negaron. Sostenían que era su hija biológica. Según ellos no tenían fotos de mi apropiadora embarazada, porque se las habían robado”.

Como sospechaban las Abuelas, el resultado fue positivo. Mercedes era Claudia. “En la carpeta que me dieron había una foto mía de bebé, la vi y me reconocí. Había fotos de mis padres. Eso me sacudió. Empecé a llorar, era mucho para procesar”. El día que recibió el resultado, conoció a su abuela Buscarita, su tía Erika y su tío Fernando. “Yo lloraba, me quería ir, pero me dijeron que hacía mucho me esperaban. Ahí empecé a construir un vínculo”.

Sus apropiadores sostuvieron una mentira durante 22 años. “Siempre muy cuidada, nunca viajaba sola, te llevo y te traigo; a tal casa no vas; con éste no hablás. Ese cerco era por el miedo de que me llegara la noticia. Toda una vida con esa sensación de que había algo raro, con cosas que no encajaban”.

A pesar de conocer a su familia de origen, Claudia continuó el vínculo con sus apropiadores. “Había algo afectivo y de culpa. Un no querer abandonarlos. Cuando nació mi hija empecé a tomar distancia. Esa culpa prolongaba la apropiación. Entendí lo que ellos habían hecho. Todos los días sostenían una mentira, me miraban a los ojos y no me decían la verdad”. La relación llegó a su fin cuando le dijeron que no se arrepintieron de lo que hicieron. “Mi apropiador no estaba de acuerdo con desaparecer gente. Decía que había que hacer como Pinochet o Franco: paredón y fusilarlos. Ésa era su concepción del mundo. Decía que las Madres de Plaza de Mayo no habían cuidado a sus hijos, que la mayoría había viajado a Europa. Esa era verdad con la que yo crecí y la que defendía”.

Con el tiempo Claudia pudo dejar atrás a Mercedes. “Tenía miedo, estaba conflictuada, pero me cambió la forma de ver el mundo. Vivía en una burbuja, y de golpe andar sola por la calle, salir a cualquier hora o con quien quería fueron cosas que, simbólicamente, tuvieron que ver con la libertad”. Sobre la identidad dice: “Reencontrarte es una transición dolorosa, es no tener a tus padres, no saber qué pasó con ellos. Tenés heridas abiertas. Cuando mi abuela habla del tema se emociona. Nosotras tuvimos la posibilidad de reencontrarnos, encontrar vida para sanar algo”.

Laura Catalina de Sanctis Ovando, nieta N°94

“Cuando ví la propaganda de Abuelas le dije a la mujer que me crió: ‘Soy hija de desaparecidos’, dijo Laura Catalina de Sanctis Ovando

Miryam Ovando fue secuestrada el 1° de abril de 1977, cuando se encontraba embarazada de seis meses. Permaneció detenida en un centro clandestino dependiente de Campo de Mayo. Raúl René de Sanctis también fue secuestrado.

Por una carta que recibieron los padres de Miryam se supo que durante su cautiverio dio a luz una niña, a la cual llamó Laura Catalina.

“Fui restituida en el año 2008. Sabía que no era hija de quienes decían ser mis padres. En la televisión vi una propaganda de Abuelas. Me di cuenta que esa era mi realidad.” Catalina tenía dudas: “Hacía preguntas, pero siempre las respuestas eran esquivas. Ninguna cerraba, pero las tomaba como válidas. Decían que mi familia no me había querido y que ellos me rescataron. También que mis papás murieron en un enfrentamiento.”

Catalina pudo confirmar en primera persona que las mujeres de los oficiales iban a algunos Centros Clandestinos a mirar a las parturientas para ver con qué bebé se quedaban. “En mi casa no había fotos embarazada de la mujer que me crió. Me decía que nací con bajo peso y que estuve en incubadora. Mis papás no podían haber muerto en un enfrentamiento, porque si ella me fue a buscar cuando yo nací, mi mamá no estaba muerta. La tenían cautiva y dio a luz”.

La trama de ocultamiento fue difícil de desenredar: “Cuando ví la propaganda de Abuelas le dije a la mujer que me crió: ‘Soy hija de desaparecidos’. Ella lo reconoció. Como era muy comunicativa, los podía exponer. Me dijo que si yo hacía algo para conocer mi identidad, si me acercaba a Abuelas, ellos iban a ir presos. Con mi apropiador nunca hablé del tema. Era perverso. Ella seguro le contó, porque cuando fui creciendo en las discusiones políticas, me insultaba diciéndome «zurda de mierda”.

Catalina decidió continuar con su vida sin hablar del tema. “Lo traté con terapia, aunque después de eso deje de ir. Tenía el terror de que alguien lo supiera por ese fantasma de quiénes eran los montoneros y subversivos, y por pensar que era hija de plantabombas. Por otro lado, estaba la duda sobre si era hija de mi apropiador, que hubiera violado a una militante secuestrada. Decidía no pensar”.

Catalina mantuvo la cabeza ocupada hasta que una persona allegada hizo la denuncia. Ahí llegaron de Abuelas: “El nieto Manuel Gonçalves Granada fue quien se acercó por ellas. Tenían sospechas. Me propuso hacerme un análisis y me dio una carpeta. Ahí empezó mi delirio de escapatoria”. Como una prófuga, Catalina huyó con su marido para evitar que pudieran tomarle muestras de ADN. “Lo que quería era escapar del planeta, de mi vida. Me asustaba el juicio”. Luego llegó el allanamiento. “Mis apropiadores se descompensaron”. El resultado de ADN le confirmó lo que ella presentía: era hija de desaparecidos.

En el 2010 fue a Rosario para conocer a su familia. “Empecé a tener curiosidad sobre quiénes eran mis padres, así me fueron contando. El primo de mi papá me dijo que Abuelas había hecho un archivo para mí. Y del miedo de no querer saber nada con el juicio, pasé a pedir ser querellante en la causa”. Junto con las fotos de sus padres, Catalina recibió una carta. “Había sido presentada por mis abuelos en la causa de búsqueda. La habían recibido después que yo nací. Mi madre la escribió estando en cautiverio”. Ahí fue cuando comenzó a distanciarse de las personas que la criaron. “Me molestaba hablar de madre y padre cuando no lo eran. Mi apropiadora me decía que lo volvería hacer, que fue por amor. La extrañaba, la quería. Me dolió, pero después me hizo daño, reafirmé que viví en un engaño”.

Catalina pudo reconstruir su historia, recuperar su identidad y saberse libre. “La identidad tiene que ver con la elección. Tiene que ver con la construcción de uno mismo. Debe conocerse la verdad y también la libertad. El que haya mentiras y ocultamiento no permite definir libremente qué quiere ser uno, cómo pararse frente al mundo”.

Guillermo Martín Amarilla Molfino, nieto N°99

Guillermo Martín Amarilla Molfino, hijo de Marcela Esther Molfino y Guillermo Amarilla, desaparecidos desde el 17/10/1979.

Guillermo Amarilla y Marcela Molfino fueron secuestrados el 17 de octubre de 1979, en la vía pública. A Marcela se la llevaron, con sus tres hijos, de su domicilio. Los menores fueron enviados a Chaco, y entregados a su abuela materna. El matrimonio, a Campo de Mayo. Pero nadie sabía que Marcela estaba embarazada de un mes, y que allí, en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, nacería Guillermo Martín.

“Fue una infancia construida desde una apropiación. Una mentira. Recuerdo la soledad en la casa de mis padres. Jorge era de Inteligencia. Aída, farmacéutica. Había una ausencia física de ambos durante todo el día. Cuando llegaban de trabajar, todo se convertía en un ambiente bélico entre ellos. Mi rol era poner paños fríos. No podía respirar en ese ambiente. Disfrutaba de estar en el colegio, o jugando con mis amigos en la calle. La felicidad estaba afuera”.

Guillermo da cuenta de cómo el silencio permitió la mentira. “En casa no se hablaba de la dictadura, tampoco de Abuelas. Él, por su trabajo, hablaba poco. Cuando lo hacía, era en desmedro de los movimientos sociales. “Eran terroristas que había que hacerlos mierda”, decía. No había crítica, eran el enemigo. Yo llegaba con mis preguntas a casa, y eran sus silencios y lo que no se decía, lo que abría más dudas”. El apropiador de Guillermo falleció. “Fue un alivio su muerte, no más guerra. Tanto alivio que empezaron a haber miles de preguntas, pero no sabía hacia dónde dirigirlas. No me preguntaba si era un nieto, pero y sí si mis padres eran realmente mis padres. Había culpa en mí por dudar sobre mi origen.”

El proceso de búsqueda interior fue largo. “Seguí con mis dudas en una vida normal. Hasta que a mis veintisiete, en 2007, ví un capítulo de TV por la Identidad y decidí ir a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Allí tomaron la denuncia, hicieron la prueba de compatibilidad genética y dio negativo. No era hijo de desaparecidos. Se bajó la persiana, tuve una respuesta y abandoné la búsqueda”.

En agosto de 2009, un sobreviviente de Campo de Mayo denunció que el 27 de junio de 1979 Marcela dio a luz a un pequeño. Dio a luz a Guillermo. “A mí no me llegó nada sobre esa denuncia, ni tampoco la confirmación de la filiación que salió el 30 de octubre. Sí a mi familia biológica, quienes viajaron hacia Buenos Aires sin saber si yo quería recibirlos. Yo me entero el 2 de noviembre por parte de CONADI, Abuelas y mi familia. Y obvio que quería recibirlos, se cumplió mi sueño de tener hermanos, tenía tres. Me contaron mi historia, la de mis viejos. Pareció que nos conocíamos de toda la vida”.

A Guillermo le gustó, toda la vida, hacer música. Tal es así que formó una banda de tango (entre otras) y se encargó del acordeón, mismo instrumento que tocaba su madre en su Chaco natal. “La identidad es una construcción diaria. A nosotros, los nietos restituidos, Abuelas nos entregan la verdad. Un nombre, una historia, la de nuestros padres. Pero no se detiene ahí la identidad, porque uno de los ejes de ella es la memoria, y la memoria se va tejiendo, no se crea con un examen de ADN. La memoria es también social, es entender que la dictadura y las desapariciones pasaron y que nosotros somos parte y resultado de eso”.

Ezequiel Rochistein Tauro, nieto N°102

Ezequiel junto a las fotos de sus padres biológicos, María Graciela Tauro y Jorge Rochistein.

María Graciela Tauro y Jorge Rochistein fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 y luego llevados al Centro Clandestino de Detención Mansión Seré. Después, María Graciela fue trasladada a la ESMA. Allí, no se sabe cuándo, nació Ezequiel. “Realmente no sé cuándo nací, tampoco hay testimonios sobre alguna fecha exacta, sino que algo aproximado. Pudo ser entre septiembre y octubre, pero mi partida de nacimiento dice 1 de noviembre”.

Ezequiel reconstruye cómo era la vida con sus apropiadores: “Mi vieja de crianza contó que un día llegó de trabajar y se encontró conmigo en la cama matrimonial. Era un bebé con pocos días de vida”. La relación entre sus apropiadores era de discusiones constantes. “A mis 17 años, se separan y él se va de la casa. En cuanto a mí, cero sospechas. Ni por asomo pensé que era hijo de desaparecidos”.

Ezequiel diferencia entre su apropiadora y su apropiador. “Él sí conocía mi origen. Tuvo responsabilidades legales, de hecho está prófugo. No se hizo cargo de mi apropiación. No diferencio si me cuidaba a mí o se cuidaba él”, confiesa.

Vivió una vida normal hasta diciembre de 2001, cuando una denuncia de un ex represor sugirió que Ezequiel podría ser el hijo de Rochistein y Tauro. Por ello, la jueza María Servini de Cubría le envió una citación judicial. “Fue una paparruchada. Se sentó delante mío, me comentó que podía ser hijo de desaparecidos y preguntó si me quería realizar un ADN. Yo me rehusé, así que se levantó y se fue”. En mayo de 2002, la jueza citó a declarar a su expropiadora. “Me puse los guantes para defenderla. No quería que la molestaran”. Esa fue toda la intervención de Cubría. En 2006 la jueza se declaró incompetente y la causa quedó en manos de Rodolfo Canicoba Corral, quien ordena un ADN. “Me negué, incluso la Corte Suprema me respaldó”. En 2008 el juzgado dictó un allanamiento, para poder tomar muestras de ADN a través de objetos personales. “Ya estaba enterado y entonces dí ropa y un cepillo de dientes que no eran míos, por lo que el análisis dio negativo”.

Sin embargo, la verdad se le presentó: “Junio de 2010. Salgo de trabajar y siento que me llaman por mi nombre. Dos civiles de Interpol tenían una notificación para llevarme al juzgado de manera amable o no amable, daba igual. En el juzgado, el secretario del juez me pide ropa pero me niego. El juez me dice: ‘Ezequiel, de acá no salís sin la muestra’”. En septiembre de 2010 lo llamó Nilda Garré -ministra de Defensa en ese entonces- y le comunicó que era hijo de desaparecidos. “Me hizo hablar con gente de CONADI, y tiempo después conocí a mi abuela, tíos y primos biológicos. Me mostraron fotos de mi mamá biológica y era idéntica a mis hijas”.

Ezequiel estudió Economía en la Universidad del Salvador. Tiempo después se enteró que su padre biológico, Jorge, cursó la misma carrera en la Universidad Nacional del Sur. “Lo tenía en la sangre”, dice. Ezequiel reflexiona: “Mi identidad es algo que estoy construyendo. No me siento diferente con otro apellido, pero tengo otra conciencia. Es una reflexión constante sobre mi historia y mi familia biológica”.

Jul 27, 2018 | DDHH, Novedades

Con un discurso de 15 minutos, los organismos de derechos humanos manifestaron, frente al Ministerio de Defensa, su rechazo al decreto firmado por Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en la seguridad interior. “Esta reforma no hace más que reforzar el modelo represivo de un gobierno que representa los intereses de pocos, mientras empobrece a las mayorías”, enfatizó la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. Con una mano agarraba el micrófono, con la otra ponía los dedos en forma de V y agitaba el pañuelo verde que representa la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

“Este plan de ajuste solo puede imponerse con represión. Pretenden imponer el miedo como herramienta de disciplinamiento, con el falso objetivo de defender puntos estratégicos”, enfatizó Boitano desde un escenario chico, para la multitud que acompañó, en Alsina y Paseo Colón. Las agrupaciones políticas se acomodaron a lo largo y ancho de la avenida del bajo porteño. Esta vez, la lluvia acompañó a la movilización popular.

“Gritamos con convicción: Fuerzas Armadas represivas nunca más. No a la militarización de Argentina”, exigió Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que entre otras defensoras de los derechos humanos, estaba acompañada por Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, el artesano que murió el 1 de agosto del año pasado después de la represión de Gendarmería en la Pu Lof Resistencia Cushamen.

“Con el discurso del enemigo interno desaparecieron, violaron, encarcelaron y asesinaron a miles de compatriotas. No es casual que el gobierno use la misma terminología al referirse al accionar de los milicos en las calles”, leyó Taty Almeida mientras una nena de no más de 10 años le gritaba desde lejos “¡Fuerza Taty!”.

“En 1983 se volvió a la democracia, entre otras cosas, porque hubo un pacto democrático que se expresaba en la Ley de Seguridad Interior, Ley de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia. Una fue aprobada en el gobierno de Alfonsín, otra en el de Menem y otra en el de Kirchner”, explicó a ANCCOM el diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau.

El lunes el presidente Mauricio Macri dijo en Campo de Mayo que “es importante que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interior”. Lo hizo antes de que se cumpliera un año del asesinato de Rafael Nahuel por armas de Prefectura, de la desaparición de los 44 tripulantes del ARA San Juan y de la muerte de Santiago Maldonado tras un operativo represivo de Gendarmería.

En su discurso, el Presidente pidió “avanzar en un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa nacional”. Rápido se olvidó de sus palabras. Al día siguiente firmó el decreto, sin el “debate genuino y sincero” que había solicitado, que rompe con la política de Estado de mantener a las Fuerzas Armadas por fuera de la seguridad interior.

“Está claro que si quiere modificar las funciones de las Fuerzas Armadas tiene que ir al Parlamento, sino es absolutamente ilegal. Este decreto es inconstitucional”, sostuvo el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella.

“Creo que lo que se está buscando es militarizar el espacio público, construir la cultura del miedo como disciplinador social porque la principal preocupación del gobierno es el saqueo a la patria y el ajuste”, opinó Sabbatella.

Vale aclarar que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó que las Fuerzas Armadas «no van a intervenir en conflictos sociales ni van a patrullar las calles. Ese es un problema de las fuerzas de seguridad”, en una entrevista en radio La Red.

Moreau le respondió: “A mí no me interesa lo que él diga, me interesa lo que dice la ley. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero lo que pone límites es lo que dice la ley”.

Distintos bloque de diputados opositores presentaron esta semana un proyecto para derogar el polémico decreto de Macri. El próximo 8 de agosto podría tener tratamiento parlamentario.

Mirá la fotogalería de ANCCOM: