May 2, 2017 | DDHH

A 41 años de la última dictadura cívico militar que dejó treinta mil personas desaparecidas, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un acto el viernes 28 para homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos y evitar que queden sepultados en el olvido en un contexto político negacionista que propone solo discutir cifras.

El acto, al que asistieron familiares de los trabajadores desaparecidos, colegas, miembros de organismos derechos humanos y reporteros gráficos del Grupo 81 comenzó con un discurso del diputado porteño Gabriel Fucks: “Cuando un grupo de compañeros del ARGRA se acercó con la idea del homenaje no dudamos un segundo en poner a disposición los resorte legislativos para la larga batalla por la memoria de éste segmento en particular, los reporteros gráficos de la República Argentina”, reconoció y agregó: “Parece que cuando se quiere poner un número y discutirlo no queda otra respuesta que la segmentación y la búsqueda en cada uno de los espacios acerca de qué fue lo que pasó y quiénes eran. Es parte de la batalla cultural con la que nos enfrentamos cuando quieren negar lo que pasó. Recientemente apareció el nieto número 122 cuyo padre no figuraba en la lista de desaparecidos. Este tipo de homenajes y encuentros es una forma más de plantarnos y luchar”.

A continuación Alfredo Herms, socio de ARGRA y miembro del Grupo 8,1 contó cómo, en medio de la censura y la autocensura de la prensa, llevaron a cabo una muestra fotográfica –a principios de los 80- para visibilizar lo que estaba pasando en los años de la dictadura. Es este mismo grupo el que tuvo la iniciativa de homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos: “Fotógrafos, camarógrafos, reporteros gráficos, documentalistas, directores de cine y todo aquel que trabajase en relación a la imagen para dar testimonio, porque no hay muertos de primera ni de segunda”. Herms también agradeció al diputado Fucks por transformar la idea del homenaje en un proyecto que fue votado por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que continuará con la realización de un libro y una muestra itinerante. Para concluir convocó a integrar el trabajo “El Ojo como testigo”, en el que se intenta visibilizar 80 vidas en busca de la memoria, la verdad y la justicia, con la intención de recuperar historias, trabajos y sueños para que no queden en el olvido: “Pedimos disculpas por no haber hecho antes este reconocimiento, pero ahora que estamos en este camino nadie nos podrá apartar, porque estos 80 compañeros son parte de los 30 mil compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre”.

la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) realizó un acto el viernes 28 para homenajear a los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos .

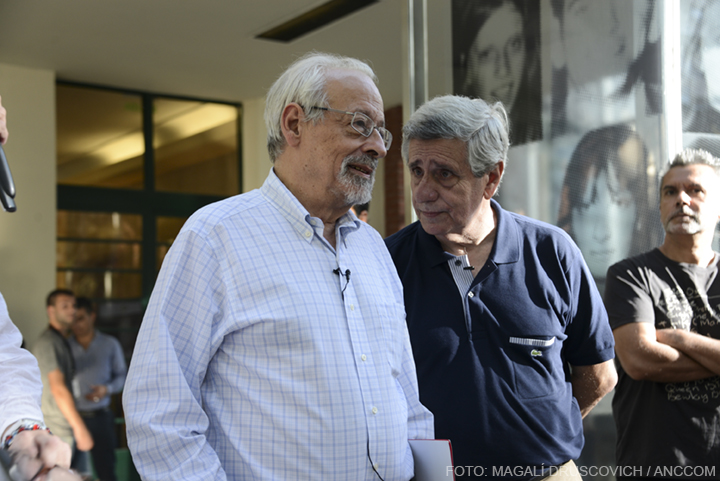

Antes de finalizar el homenaje, Ezequiel Torres, presidente de ARGRA y organizador del evento, dijo: “Gracias a los compañeros gráficos del 81 por engrosar la lista de los 30 mil, para que no queden dudas. La memoria sirve para aprender, y si algo aprendimos en estos años es que el camino que tenemos que recorrer es colectivo. Los miles de desaparecidos y los 80 trabajadores de la imagen nos enseñaron que nosotros tenemos sentido con el otro, porque nos reconocemos en los ojos y en las fotografías de los compañeros. Este es un acto fundacional, porque el homenaje no termina aquí sino que abre nuevas puertas y espacios”. Como cierre, Torres y Fucks descubrieron una placa otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para rendir homenaje a los trabajadores de la imagen desaparecidos en la última dictadura cívico militar.

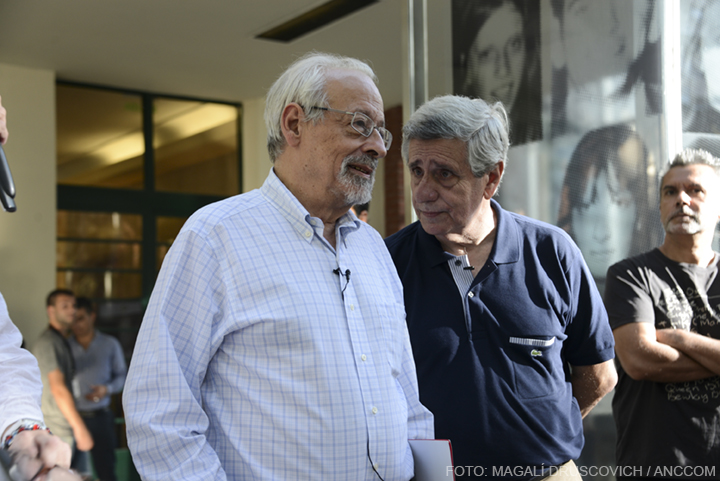

Gabriel Fucks, junto Ezequiel Torres, presidente de ARGRA.

“Grupo 81”

Ezequiel Torres explicó a ANCCOM que el homenaje partió de una investigación sobre los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado y la Triple A que inició en 2016 el Grupo 81. “Llegaron a construir la lista de los 80 trabajadores de la imagen desaparecidos cruzando datos con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos. Todo este trabajo lo hicieron a pulmón”.

En los años ochenta, la Secretaría de Información Pública había prohibido la circulación de imágenes vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo y a cuestiones sindicales en los medios, en ese contexto el Grupo 81 desafió a la censura. Alfredo Herms relató cómo el grupo de reporteros gráficos surgió luego de dos acontecimientos que los marcaron para siempre. El primero ocurrió el 14 de septiembre de 1980, cuando murieron Alberto Rodríguez, Víctor Hernández y Nemesio Luján Sánchez, reporteros gráficos del diario Crónica, al caer un avión de la empresa mientras se dirigían a cubrir un partido en el interior. Aún hoy se desconocen las causas del accidente. El segundo, ocurrió esa misma semana cuando se produjo el atentado al Teatro Abierto con un artefacto explosivo en las instalaciones del Picadero. A raíz de esos sucesos, decidieron plegarse a la lucha contra la dictadura y organizaron la muestra de fotografías en homenaje a los colegas y que serviría además para visibilizar todo lo que no estaban mostrando en los medios a causa de la censura y de la autocensura. “Es así que surge la primera muestra del periodismo gráfico con 77 colegas participando, donde por primera vez se muestran los pañuelos blancos de nuestras queridas Madres”, recordó Herms. En el mismo sentido, Aldo Amura también integrante del grupo, dijo: “Nosotros dimos vida a las Madres de Plaza de Mayo, las hicimos visibles”.

Hoy nuevamente se encuentran frente al desafío de mantener viva la memoria: “Nosotros rescatamos del olvido a todos los compañeros que fueron detenidos, asesinados, desaparecidos y de los cuales ninguna institución se hizo cargo. Vinculamos en esta construcción a todos, ingresamos incluso a los compañeros que estaban fuera del tiempo histórico, como Ignacio Ezcurra, que fue un fotoperiodista desaparecido por la CIA durante la guerra de Vietnam porque el Estado norteamericano no quería que el conflicto bélico se instalara en los medios de comunicación. O como Julio Fumarola, reportero gráfico y hermano de uno de los fundadores de esta Asociación, secuestrado por la Triple A y asesinado con más de cien balazos en los bosques de Ezeiza, antes del comienzo de la dictadura. Y Leonardo Henrichsen que fue presidente de ésta Asociación y filmó su propia muerte mientras estaba trabajando, antes del derrocamiento de Salvador Allende en Chile”, contó Amura.

«Los miles de desaparecidos y los 80 trabajadores de la imagen nos enseñaron que nosotros tenemos sentido con el otro, porque nos reconocemos en los ojos y en las fotografías de los compañeros».

Reflexiones de colegas y familiares

“La reivindicación de los juicios, los movimientos de memoria verdad y justicia, nuestra memoria de la represión tienen que ver con lo que nuestros compañeros pudieron registrar. Como cuerpo social, la memoria que tenemos de la dictadura es esa a partir de las imágenes que tomaron los reporteros gráficos. La fotografía cumple un rol central para la construcción de nuestra identidad como Nación”, opinó Torres sobre la importancia de los trabajadores de la imagen. En concordancia, Amura expresó: “Un fotógrafo es un historiador porque es parte de la construcción histórica del país”. En la ESMA hay una fototeca en la que se guarda todo el registro fotográfico y se reconstruyó la historia del periodismo. “Había muchos diarios que tiraban todo, hasta los negativos. Hemos podido rescatar y consolidar un guardián de la memoria”, dijo Amura.

Luna y Suyay Henrichsen, nietas de Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista argentino expresaron su agradecimiento por el homenaje. «Esta bueno recordar lo que pasó, por lo que está pasando ahora y para que no se vuelva a repetir. Hoy en día, también, se sigue reprimiendo gente”, dijo Luna. Suyay, por su parte, opinó: “Frente a la situación que está pasando en el país que hagan un homenaje a los desaparecidos en el último Golpe es impresionante. Con respecto a nuestro abuelo seguimos pidiendo justicia, es algo que no se ha terminado. El acto fue importante, haber venido y participado ayuda a mantener viva la memoria y continuar con la lucha de mi abuelo, de todos los fotógrafos y camarógrafos”.

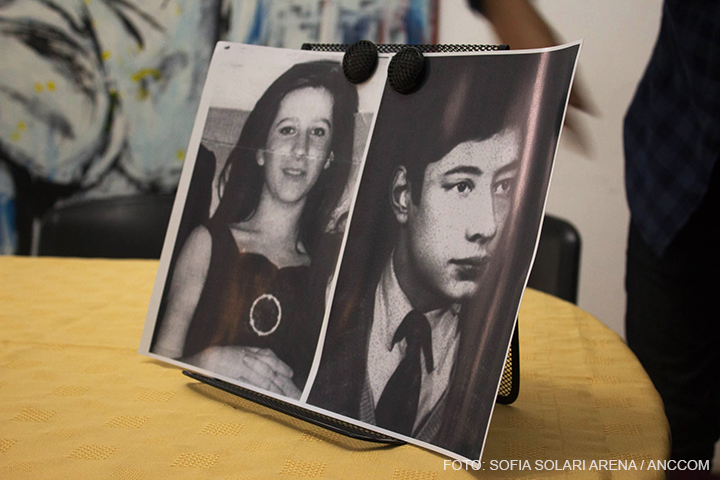

Cristina Inés Bettanin, sobrina de la reportera gráfica Cristina Bettanin y del fotógrafo venezolano Jaime Colmenares, manifestó su alegría por los distintos homenajes que le han hecho a su tía: “Habla de su compromiso militante pero, también, de su pasión por la vida, sus inquietudes, sus deseos, creatividad y compromiso. Me parece muy lindo que sus propios compañeros de trabajo, con quienes compartió muchas anécdotas como así también momentos importantes para el país”. Cristina contó que su tía se tomó una pastilla de cianuro cuando fue rodeada por el Ejército mientras visitaba a su familia en Rosario. “No solo marcó mi vida la historia de mi tía, sino que fue una tragedia familiar muy intensa. En el mismo operativo asesinaron mí papá, detuvieron a mí abuela junto con mi mamá, que estaba embarazada de mí. Las trasladaron a la jefatura de policía del Segundo Cuerpo del Ejército de Rosario. Ahí estuvieron cautivas quince días y nací. Mi abuela le pidió a mi mamá que me pusiera el nombre de mi tía”. Después, afortunadamente salieron de prisión y se exiliaron en distintos países. “Guillermo Bettanin, mi tío, y su pareja, Leticia Jones, también están desaparecidos”, relató Cristina con la voz quebrada. Con respecto al homenaje, Cristina dijo que estos actos siempre son un momento de reflexión y nueva elaboración: “Fue muy lindo cómo al finalizar se fueron acercando compañeros de mi tía a contarme anécdotas que implican en algún sentido el haber sobrevivido”.

Luna y Sushay Henriksen, nietas de Leonardo Henrichsen, camarógrafo y periodista argentino .

«El homenaje partió de una investigación sobre los detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado y la Triple A que inició en 2016 el Grupo 81», dijo el presidente de ARGRA, Ezequiel Torres.

Actualizada 03/05/2017

Abr 26, 2017 | DDHH

Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, leyó el comunicado de la restitución del hijo de los desaparecidos Iris Nélida García y Enrique Bustamante, acompañada por la representante de Abuelas de Córdoba, Sonia Torres, la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Mariana Herrera, y familiares del nieto encontrado.

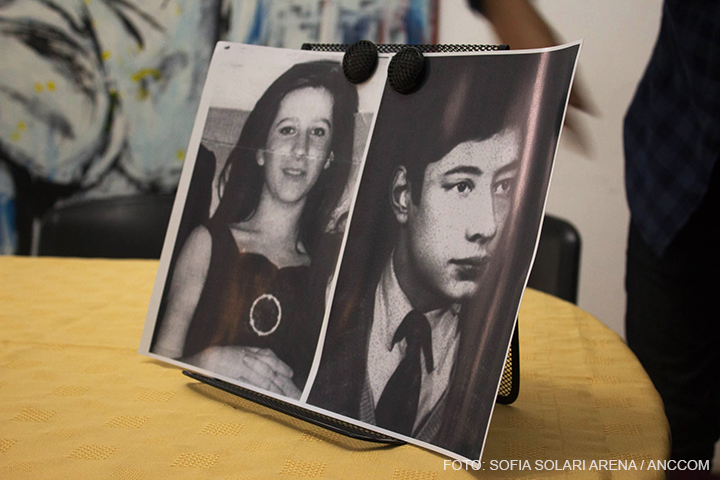

Iris, a quien su familia y amigos le decían “Susuki”, nació el 15 de mayo de 1952 en Mendoza y fue estudiante de Sociología en la Universidad Católica Argentina. Enrique, “Bebe” para los suyos, nació el 5 de junio de 1951. Compartieron la militancia en la organización Montoneros, donde los apodaban “Tita” y el “Lobito”.

“Conocí al Lobito en 1972 cuando la Juventud Peronista estaba en su momento de mayor efervescencia. Militábamos en una unidad básica que se llamaba Patria Grande. Teníamos una relación muy cercana. Hasta diciembre del 76, cuando tuvimos que dispersarnos, él vivió todo el tiempo con nosotros”, relató, durante la conferencia de prensa, Cristina Muro, amiga de la pareja. Con lágrimas contenidas, recordó el día que él le contó que Tita estaba embarazada: “Vino, me tocó mi panza, que yo estaba de siete meses, y me dijo: ´¡Voy a ser papá!´. Era un chico rígido, estructurado, y verlo ese día así, tan emocionado, es algo que me queda”.

Cristina, que forma parte de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y cuyo marido fue secuestrado por la dictadura, aportó los datos del Lobito a la Secretaría de Derechos Humanos cuando aún no estaba denunciado como desaparecido. Con la confianza que da la amistad, mirando a las cámaras que llenaron la sede de Abuelas, se dirigió al hijo del Lobito y Tita que no participó de la conferencia: “Me gustaría decirle a este ´niño hombre´ que hay muchas cosas muy lindas para recordar y contarle de los últimos cinco años de vida de su padre”.

Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, leyó el comunicado de la restitución del nieto 122, junto a Mariana Herrera, del Banco Nacional de Datos genéticos.

Club Atlético

Iris y Enrique fueron detenidos el 31 de enero de 1977 por personal de la Policía Federal en la pensión en la que vivían en Tacuarí al 400, en el barrio porteño de Constitución. Por distintos sobrevivientes, se supo que fueron llevados al centro clandestino “Club Atlético”, en San Telmo, aunque Enrique también estuvo en algún período en la ESMA y luego, nuevamente, en el Atlético.

Ana María Careaga, ex detenida-desaparecida e hija de Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo (asesinada por la dictadura), compartió su cautiverio en Club Atlético con el Lobo. Por entonces militante de la Juventud Guevarista, Ana María tenía 16 años cuando la secuestraron, embarazada, y la llevaron a ese centro clandestino. “Nosotros teníamos siempre los ojos vendados y grillos en los pies, él no, porque se encargaba de repartir la comida, limpiaba y sacaba la gente al baño. Les decíamos los ´destabicados´ porque no tenían grillos ni vendas. A veces, cuando no había nadie cerca, él hablaba. Y fue ahí que lo conocí”.

“A mí me secuestraron el 13 de junio de 1977 -recordó Ana María-, y él me dijo que desde enero de ese año estaba ahí junto a su mujer que se encontraba embarazada. También ahí me contó que ella ya no estaba en el Club Atlético. Le habían dicho que la llevaban a la ESMA ´a tener familia´ porque donde estábamos no existían las condiciones sanitarias para dar a luz”. A Iris, “la Lobita” para sus compañeros de cautiverio, la conoció únicamente por los relatos de Enrique.

“Cuando salí del campo, no sabíamos los nombres de nadie. Para mí, él era el Lobo. Recién cuando se fundó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en 1983, íbamos a declarar y así nos fuimos relacionando. Y fuimos reconstruyendo las personas vistas, los testimonios del mismo lugar, los represores, fragmentos de memoria, y después nos terminamos enterando que él era Enrique Bustamante. Una vez pudimos saber dónde había vivido el padre y fuimos, pero no encontramos a nadie”.

Según Ana María, los hijos e hijas de desaparecidos a quienes les mintieron su árbol genealógico “ahora deben reinsertarse en su propia historia de la que fueron arrancados. Es importante que sepan que fueron deseados por sus padres, que hubo un matrimonio que se amó y pensaron en tenerlos. Acá hubo una generación de jóvenes que estaba comprometida con la liberación, con la emancipación, y esto hay que saber transmitirlo”.

La conferencia de prensa por la restitución del nieto 122 fue en la sede de Abuelas de Capital Federal. En la misma, se le dio al mismo, la bienvenida a la verdad.

“Voy a volver”

En la rueda de prensa realizada ayer, la referente de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres, dio detalles de cómo encontraron al hijo de Iris y Enrique: “Habíamos recibido datos de un hombre que podía ser hijo de desaparecidos. Entonces trabajamos sobre eso, decidimos acercarnos y nos recibió calurosamente. Le contamos cómo era nuestra tarea y la de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), y él accedió voluntariamente a hacerse los análisis de ADN. Después de un tiempo llegaron los resultados a Córdoba y dio positivo, es hijos de desaparecidos”.

La directora del BNDG, Mariana Herrera, afirmó que las tecnologías y métodos de investigación que tuvo y tiene el Banco dieron lugar a este resultado: “Esto abre una gran puerta de esperanza para las familias que siguen buscando a su nietos”, dijo. Herrera aprovechó para informar a los medios que este año, además de los 40 años de Abuelas, se cumplen 30 de la institución que ella dirige, y brindó por la identidad de los 122 nietos restituidos.

El nuevo nieto podrá conocer a su abuelo materno, Manuel García, de 92 años, quien luchó incansablemente para encontrarlo, y a otros familiares de su mamá que no estuvieron en la conferencia “por no estar preparados emocionalmente para afrontarla”, precisó la directora de la Conadi, Claudia Carlotto, “pero que están conmovidos con la noticia”.

Acto seguido, tomó la palabra una prima de Enrique, Blanca Bustamante, hija de Amado Bustamante, “tío del Lobo que aportó su muestra de sangre al banco de datos genéticos”. “Yo sé que mi padre está feliz, que estas gotas de lluvia en Buenos Aires son lágrimas de alegría, de las tantas viejas y viejos que se murieron esperando la llegada de sus seres queridos. La última vez (Enrique) vino a Burzaco, a la casa de su tío Amado, a dejarnos sus pertenencias, y le dijo: ´Tío, guárdamelas porque voy a volver´, y mi padre lo esperó toda la vida”. Y luego, le habló directamente al hijo de Enrique e Iris: “Vos que me estás viendo por televisión: podemos charlar, mostrarnos las fotos y que nuestras almas se comuniquen. Es mi ferviente deseo. Yo te quiero”.

A su lado, Ricardo Andrés Bustamante, primo hermano del Lobo, manifestó: “Es bueno poder cerrar una historia tan triste con un final feliz y saber que hay algo de ´Enriquito´ dando vueltas en Córdoba. Ojalá que algún momento se acerque a nosotros. Que él decida cuándo, que nuestros sentimientos están abiertos y así poder contarle la historia de su padre, de su abuelo. Estamos muy felices y ojalá que muchos más nietos se encuentren. Es un sentimiento realmente poderoso. Te das cuenta de la historia triste que vivimos, esas épocas oscuras que deseamos que nunca más se vuelvan a repetir”. Sonriendo, agregó: “Y esperamos conocer a nuestro sobrino”.

Tita estaría por cumplir 65 años y el Lobito, en dos meses, cumpliría 66. Hoy el hijo de ambos, nacido en julio de 1977 en la ESMA, puede decir y escribir el nombre de sus padres. Bienvenido a la verdad.

“Es bueno poder cerrar una historia tan triste con un final feliz y saber que hay algo de ´Enriquito´ dando vueltas en Córdoba. Ojalá que algún momento se acerque a nosotros», dijo Ricardo Andrés Bustamante, primo del nieto apropiado.

Actualizada 26/04/2017

Abr 25, 2017 | DDHH

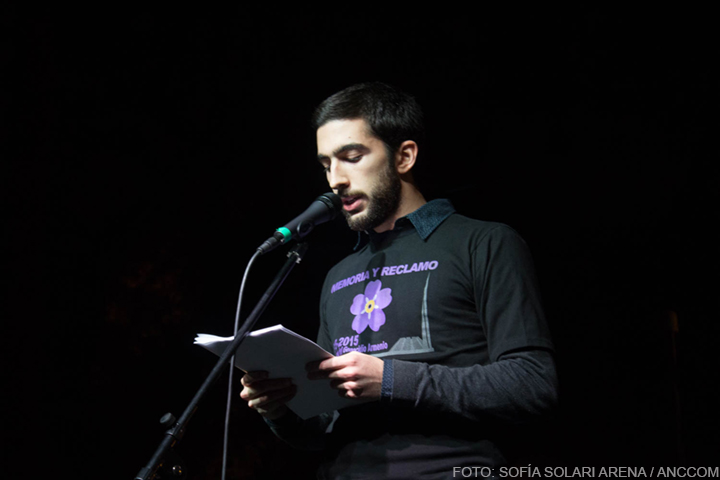

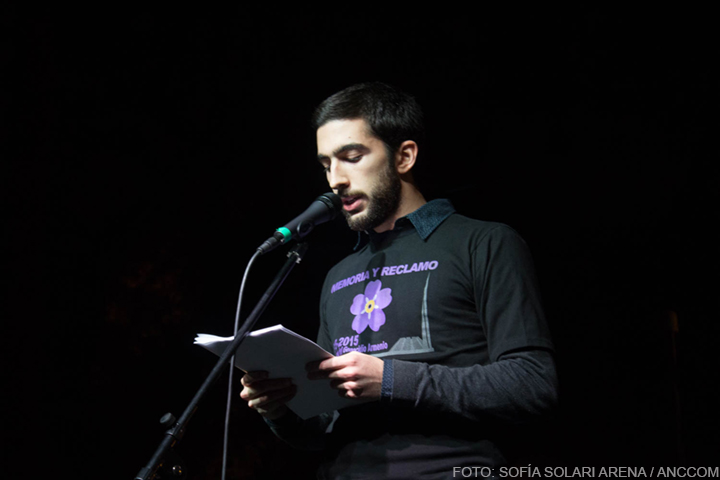

A 102 años del Genocidio Armenio, miles de personas se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires en una multitudinaria marcha convocada por los jóvenes de la comunidad.

El 24 de abril se conmemoró un aniversario más del Genocidio y en distintas ciudades del país se realizaron actos conmemorativos, que se extenderán a lo largo de la semana para apoyar la lucha del pueblo armenio y recordar a sus víctimas. En la Ciudad de Buenos Aires, una agrupación de jóvenes de la comunidad armenia local convocó a la ciudadanía a marchar bajo las consignas de “memoria, verdad, justicia y reparación”. La movilización contó con la adhesión de organizaciones como la Unión Juventud Armenia, la Asociación Cultural Armenia, la Unión General Armenia de Beneficencia, la Juventud de la Unión Cultural Armenia y los Grupos Scout Ararat y San Vartán. A partir de las 19, una multitud se congregó en la Facultad de Derecho de la UBA y avanzó unida hasta la embajada turca para exigir el reconocimiento del genocidio por parte de la República de Turquía.

Cánticos, bombos, carteles y banderas -especialmente con los colores rojo, azul y naranja del estandarte nacional armenio- inundaron la avenida Figueroa Alcorta. Entre los centenares de caminantes, Jorge Ainadjian recordaba a su abuela exiliada diciendo: “Ella escapó del genocidio y vino a Buenos Aires. Vengo a sumarme una vez más a esta marcha por ella y porque soy descendiente de armenios. Pedimos que nos escuchen y esperamos que los turcos tengan un juicio por cometer crímenes de lesa humanidad”.

Miles de personas se movilizaron en en una multitudinaria marcha convocada por los jóvenes de la comunidad.

Una vez frente a la embajada, los manifestantes hicieron un minuto de silencio por sus mártires, entonaron himnos nacionales y rezaron oraciones religiosas. Al final del acto, leyeron una carta de Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y sobreviviente del holocausto judío.

Guillermo Ferraioli Karamanian, referente de la Asociación Cultural Armenia y uno de los organizadores del encuentro, expresó: “Marchamos a la residencia de la embajadora turca a reclamar reconocimiento y reparación. Más de un siglo después, Turquía no reconoce el genocidio y lo niega activamente. Trabaja a través de su Cancillería para que en ningún estrato de la sociedad se hable de Genocidio Armenio o para relativizar su denominación. Nosotros seguimos esperando justicia.”

En el primer genocidio del siglo XX, se estima que un millón y medio de armenios residentes en el Imperio Otomano fueron asesinados entre 1915 y 1923 por el régimen nacionalista de los Jóvenes Turcos. Pero más de un centenario después del inicio de los acontecimientos, el actual gobierno de Turquía sigue negándose a aceptar su responsabilidad, rechaza que se haya tratado de un genocidio y mantiene su postura de que la deportación forzosa y la matanza de tres cuartas partes de la población armenia en el Imperio Otomano no se trató de un plan sistemático y premeditado de exterminio, sino de las consecuencias fortuitas derivadas de un contexto de guerra mundial.

Cánticos, bombos, carteles y banderas -especialmente con los colores rojo, azul y naranja del estandarte nacional armenio- inundaron la avenida Figueroa Alcorta.

Argentina se encuentra entre los 29 países que reconocen oficialmente el Genocidio Armenio. Ferraioli Karamanian destacó que nuestra nación, que cuenta con la mayor colectividad armenia de América Latina y la tercera más grande fuera de la República de Armenia a nivel mundial, es la única en que ese reconocimiento se da en los tres poderes estatales.

El reclamo de la colectividad armenia, encabezado por las entidades de su colectividad, es acompañado por organismos de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros.

Nicolás Sabuncuyan, director del Consejo Nacional Armenio (CNA) en Argentina, declaró en un diálogo con ANCCOM: “Argentina tiene una de las comunidades armenias más grandes del mundo, de las más lejanas a la República de Armenia y con un desarrollo institucional organizativo muy fuerte. En el CNA trabajamos con temas de la causa armenia, uno de los cuales es el reconocimiento del genocidio. En Argentina y otros países donde los organismos de Derechos Humanos locales tienen mucha presencia, trabajamos en conjunto con ellos.” Sobre este punto, explicó: “El reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos de Argentina fue acompañado por nosotros, y viceversa. Siempre han acompañado nuestro reclamo entendiéndolo como una causa de Derechos Humanos. Hay una relación desde la última dictadura y muchos referentes nuestros formaron parte de esos organismos. También hay familias que han sido víctimas de los dos genocidios.”

A 102 años del Genocidio, también hubo lectura de documentos. El reclamo fue encabezado por las entidades de su colectividad, acompañado por organismos de Derechos Humanos.

Este año se cumplió una década de la sanción de la ley 26.199, mediante la cual el Estado argentino reconoce que el pueblo armenio fue víctima de un genocidio y establece la fecha del 24 de abril como “el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”. En el marco de esta efeméride, Sabuncuyan, uno de los principales impulsores de la ley, se refirió a su promulgación como “un hito importantísimo” y manifestó: “Se vivió como un hecho sin precedentes para la comunidad porque, al tratarse de una ley nacional, promueve acciones al respecto y sirve de base para iniciar nuevos procesos en el ámbito judicial, educativo y político”.

Acerca de la exigencia por el reconocimiento del genocidio hacia la comunidad internacional en general, y hacia Turquía (el estado perpetrador) en particular, Sabuncuyan expuso: “El reconocimiento internacional es un condicionante para Turquía, que es el país que tiene que reconocer y reparar. Otros países, que acompañan el proceso al reconocerlo, logran generar más presión. Mi sueño, aparte de que Turquía reconozca el genocidio, es que también lo hagan todos los países del mundo, tengan o no presencia de comunidad armenia. Porque si no, vamos a retroceder como humanidad al pensar que un delito como el Genocidio Armenio es un crimen sólo contra el colectivo que lo sufrió, y esto no es así. Los genocidios requieren un rol activo de todos los estados, porque se trata de la humanidad. El mayor objetivo es que se construya un sistema internacional que evite que se produzcan nuevos genocidios y sancionen a los genocidas para que reparen a los colectivos que los sufrieron. Sino, está permanentemente abierta la puerta para que sucedan nuevos actos de estas características.”

El Grupo Scout Ararat y San Vartán, también se hicieron presentes.

Así como el reconocimiento de un genocidio es el primer paso para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación que merecen las víctimas, el negacionismo que conlleva el desligamiento de la propia responsabilidad y el ocultamiento o banalización de los hechos conduce al olvido y la impunidad, además de dejar latente la posibilidad de que estos crímenes de lesa humanidad vuelvan a repetirse.

“Creo que está habiendo un rebrote de discursos negacionistas en la actualidad”, advirtió Sabuncuyan y agregó: “Nadie puede decir que no hubo un Genocidio Armenio. No pueden negar que hubo muertos, pero lo que se hace jurídicamente es buscar la vuelta para que Turquía no tenga que pagar por el crimen ni responder oficialmente. Eso es negacionismo. No es negar los hechos, sino hacer creer que estos no fueron un crimen. El gobierno turco banaliza al decir que no fue un genocidio, que fueron menos las víctimas y que se dio en el marco de una guerra. Es lo mismo que hizo la dictadura acá, al rechazar que se trató de un genocidio. Ese es el mecanismo genocida. Y frente a la avanzada de discursos negacionistas, el gobierno tiene que ratificar las políticas de Derechos humanos como políticas de Estado. Porque si no hay verdad, no hay memoria, ni justicia, ni reparación. Estos no son eslóganes, son procesos y pasos a seguir.”

Argentina se encuentra entre los 29 países que reconocen oficialmente ese Genocidio. En la foto, un niño sosteniendo una bandera con los colores del estandarte nacional armenio.

Actualizada 25/04/2017

Mar 28, 2017 | DDHH

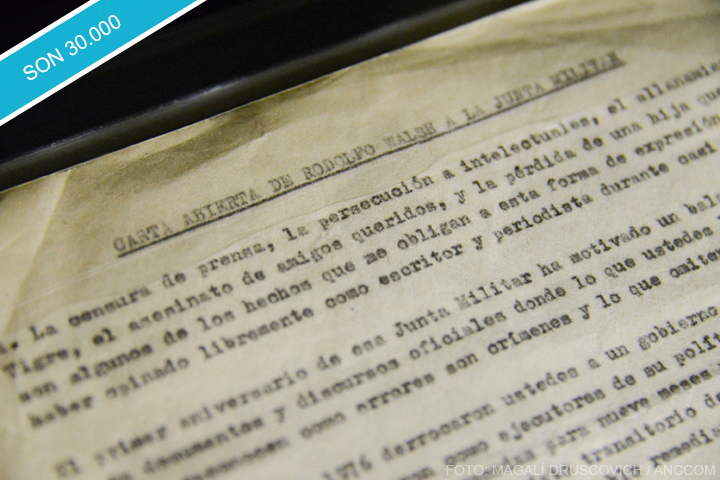

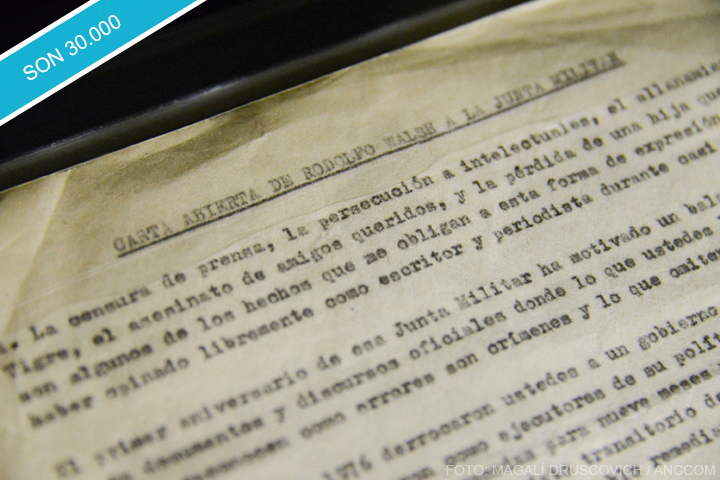

25 de marzo de 1977. Rodolfo Walsh camina por la avenida San Juan. Viste una camisa beige de mangas cortas, pantalones marrones, un sombrero de paja y anteojos de marco grueso. En la mano lleva un portafolios y en la bragueta una Walther PPK calibre 22. La pistola es inútil para un enfrentamiento, pero sí sirve para que le respondan al fuego. La verdadera arma de Rodolfo está adentro del portafolios: la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar que, aunque no va a ser leída inmediatamente en Argentina, ya viaja por el mundo. La carta tiene, además, la ventaja de ser eterna. El Grupo de Tareas 3.3.2 despliega un operativo con más de 25 personas. Cuando Walsh se da cuenta de que lo identifican, inmediatamente abre fuego. La respuesta del GT es fulminante. Rodolfo es trasladado a la ESMA ametrallado, sin vida. En el portafolios no sólo encuentran copias de la carta, sino también el título de propiedad de la casa de San Vicente. Acto seguido, esa información es utilizada para allanar la casa. Llevan a la ESMA todos los papeles que encuentran: cartas, diarios, cuentos. Todo. Hasta hoy, al igual que el cuerpo de Rodolfo, esos escritos permanecen desaparecidos. La casa, en la actualidad, está habitada por familiares de quien en 1977 era oficial ayudante en la Comisaría Segunda de Almirante Brown.

Recorrida por el ex Casino de Oficiales a cargo de Horacio Verbitsky y Martin Grass, donde se inaguró la muestra en memoria de Rodolfo Walsh sobre su escrito a la Junta Militar y su último cuento.

Sumergirse en el otro

Cuarenta años después, la sombra de los árboles frente al Casino de Oficiales de la ex ESMA no alcanzaba para amparar a las más de cien personas que se acercaron a homenajearlo. «Para mi hoy es un día muy triste: los cuarenta años del asesinato de un compañero, un amigo, un maestro, me pegan más fuerte que los años anteriores», comienza Horacio Verbitsky. Su voz, al micrófono, es densa como un trazo de tinta indeleble. «Durante todos los años anteriores, cada vez que se aproximaba la fecha, Lilia Ferreyra, la compañera de Rodolfo durante los últimos diez años de su vida, se ponía muy mal. Se deprimía, se angustiaba. Yo, de alguna manera, la confortaba. Ahora hace dos años Lilia murió. Entonces me toca deprimirme a mí”.

La mejor forma de homenajear a Rodolfo es usar sus propias palabras. Verbitsky lo sabe mejor que nadie. Así que frente a la multitud que se amontonaba en el ex Casino de Oficiales, eligió dos citas: «El campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante y el que comprendiendo, no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra”. Luego, citó un párrafo de su diario que enumera su más pública intimidad: “Las cosas que quiero, Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros…”. “Esto es lo que logró Rodolfo” -reafirmó Verbitsky- “la sumersión en los otros».

«La mejor forma de homenajear a Rodolfo es usar sus propias palabras». Una multitud se acercó a la Ex ESMA para homenajear a Walsh.

Volver a escribir

Nueve de enero de 1977. Cumpleaños número 50 de Rodolfo. En diciembre él y Lilia dejaron el monoambiente que alquilaban en la calle Juan María Gutiérrez, cerca del Jardín Botánico. Antes, habían tenido que dejar la vivienda del Delta, porque fue allanada. Ahora viven en una modesta casa en un terreno lindero a la laguna de San Vicente. A Rodolfo le gusta estar cerca del agua. En Palermo, hasta redactar podía ser peligroso. Eso pasaba desde la aparición de la Triple A. Más de una vez Rodolfo le pidió a Lilia que saliera al pasillo que daba al departamento para corroborar si se escuchaba el traqueteo de la máquina de escribir. «Mi padre escribía, a veces, de modo manuscrito -recuerda Patricia Walsh en diálogo con ANCCOM– pero no era lo habitual. Yo creo entonces que las condiciones para escribir literatura en la ciudad, sencillamente no existían».

En San Vicente, sobre una mesa de madera angosta, a la luz de una lámpara de querosene y con una Olympia portátil, Rodolfo se podía dar el violento (y lujoso) oficio de escribir. El día de su cumpleaños, Lilia era la única cómplice de la apuesta que Rodolfo se hacía a sí mismo: terminar, para cuando se cumpliera el primer aniversario del golpe, la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar y el cuento Juan se iba por el río. La Carta va a ser una síntesis de la información recabada en la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) y en Cadena Informativa (CI). Además de denunciar las primeras desapariciones y asesinatos de la dictadura y las «cifras desnudas del terror», Walsh apuntaba a la política económica neoliberal de José Alfredo Martínez de Hoz como la peor violación a los Derechos Humanos, atrocidad que «castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada». Verbitsky destaca la lucidez con la que Rodolfo anticipa las atrocidades que va a provocar el modelo económico de la dictadura: «Él ya tiene una visión profunda de lo que significa el golpe y de sus consecuencias, que no eran evidentes para todo el mundo. Rodolfo no llegó a ver lo peor de las medidas económicas de la Junta Militar. A él lo desaparecieron antes de la aparición de la Ley de Entidades Financieras, de la desregulación total, de la apertura… Pero él ya había entendido todo eso».

Para entonces, hacía casi diez años que no publicaba ficción. Durante los últimos tiempos su relación con la literatura fue sinuosa y hasta el día de hoy encierra algo de misterio. «Rodolfo tenía la intención de escribir una novela -rememora Verbitsky-. Comenzó varias veces. Había escrito cuentos extraordinarios, pero él quería escribir una novela. Empezaba y se atrancaba. Entonces tuvo la idea de ir escribiendo cuentos sucesivos, que luego se enhebraban en una novela, con el personaje de Juan, como hilo conductor».

Escribe Eduardo Jozami en la biografía Rodolfo Walsh: la palabra y la acción: «La literatura trabaja en tiempos más largos, pero tiene vocación de perdurar». La potencia de cuentos como Esa Mujer, Cartas o Un oscuro día de justicia, lo respaldan. En el mismo libro, Jozami recuerda que Lila Pastoriza – amiga de Rodolfo e integrante de ANCLA -, le reveló que Walsh, ocho días antes de ser asesinado, le dijo, con una sonrisa plena y mientras apoyaba en la mesa de un bar de Chacarita los últimos borradores de la Carta, «he vuelto a escribir».

El 25 de marzo Rodolfo y Lilia celebraron la victoria sobre la apuesta. La Carta y el cuento estaban pasados en limpio. Planeaban, para el día siguiente, un asado en la casa de San Vicente, que finalmente nunca sucedería.

«Del otro lado del espejo»

«Horacio nos ha descripto a Rodolfo vivo», dice Martín Gras. La mano que sostiene el micrófono tiembla. «Yo soy el que estoy del otro lado del espejo. Desde el 14 de enero de 1977 estuve secuestrado acá», relata Martín, mientras señala la ex ESMA, el edificio que tiene a sus espaldas. «Mi lugar de residencia era el último piso: ‘Capuchita’».

Los detenidos de la ESMA no eran presos de la Marina argentina, ni tampoco de un Grupo de Tareas, ni de los cuerpos de Inteligencia. Eran propiedad, individualmente, de ‘un’ oficial de Inteligencia. «La famosa frase: ‘Vive para mí, yo soy Dios’. Bueno, mi dios era Antonio Pernía. Una situación curiosa que el dios de uno esté hoy condenado con un par de perpetuas…», recuerda Martín, mientras los aplausos surgen y se amontonan.

Pernía estaba fascinado por el mundo de Montoneros. Lo llamaba a Martín al sótano para interrogarlo, para conversar. En el sótano había tres salas de tortura -denominadas por los militares como «salas de máquina»-, una enfermería, un baño y pequeños espacios que se usaban como oficinas. Uno de ellos era de Pernía.

El 25 de marzo de 1977, Martín esperaba sentado, en un banco del sótano, la llegada de Pernía. «Cuando uno está sujeto a un sistema de privación de estímulos exteriores, es decir, tiene los ojos tapados y grilletes en los pies que le limitan los movimientos, entre otros elementos de tortura, empieza a desarrollar otras percepciones; empieza como a poder medir o mensurar el clima», recuerda Martín. «Ese día, cuando esperaba en el banco, noté que había un clima raro. Había excitación, tensión, no era la rutina más o menos normal del sótano de la ESMA. No supe hasta mucho después, que ese día era 25 de marzo».

De repente llegó la orden de llevar a todos arriba. Martín aprovechó la confusión que enardecía el ambiente y se metió en el baño. Cerró la puerta. Tenía puestos los «anteojitos», algo similar a los antifaces que se usan para dormir, pero con lana de vidrio en el interior, para lastimar los ojos. «Yo me las había arreglado para, con paciencia de secuestrado, sacarle la lana de vidrio y aflojar el elástico», detalla para explicar la forma en la que podía, mínimamente, ver a su alrededor.

Encerrado en el baño, en algún momento no se escuchó nada más. La curiosidad le ganó al miedo y salió del baño levantándose los pantalones, siempre respetando el papel que interpretaba. “¡Cómo lo dejaron a este tipo acá!”, gritó un militar y lo sacó a empujones hacia una de las escaleras del sótano. En el espacio reducido sintió que se topaba con algo: «Miré por arriba de los anteojitos y me vi, casi cara a cara, con Rodolfo. Era el cuerpo de Rodolfo, desnudo de la cintura para arriba. El pecho estaba partido por una ráfaga de balas».

Pasaron algunos días. Martín esperaba otra vez a Pernía para conversar; en esa oportunidad, adentro de su oficina. La oficina estaba conformada por un escritorio, dos sillas enfrentadas y detrás de la silla de Pernía algo parecido a un armario de telgopor. Martín sabía que la espera podía llegar a durar horas. «Cuando la oficina de Pernía estaba vacía, yo me metía adentro del armario», cuenta. «Era el único momento en el que yo estaba conmigo. En todos los otros momentos había un guardia, había alguien encima mío; se escuchaba un sonido, o había algún ojo que me estaba vigilando. Yo me encerraba en ese armario, medio acuclillado y agachado, y estaba solo. Estaba en una suerte de burbuja de libertado: yo estaba conmigo».

Ese día, cuando intentó meterse en el armario se encontró con una pila de papeles y carpetas. En un primer momento se ofuscó, pero una vez que se pudo hacer lugar entre los papeles y empezó a revisarlos, la sorpresa fue absoluta: «Lo primero que encontré fueron carpetas con recortes de noticias policiales. Debajo de esas carpetas estaba la colección completa del diario de la CGT de los Argentinos. A esa altura yo no tenía ninguna duda de qué era lo que había encontrado. Sentado en la pila, sacando carpetas, encontré otra que tenía papeles escritos a máquina. Había tres documentos dirigidos a la conducción de Montoneros, desde el área de Inteligencia. Devoré todo. Lo que encontré después fue un ejemplar de la Carta abierta, lo cual me convirtió en una de las primeras personas en leerla. Lo tercero fue un cuento. Un cuento titulado Juan se iba por el río».

«Para mi hoy es un día muy triste: los cuarenta años del asesinato de un compañero, un amigo, un maestro, me pegan más fuerte que los años anteriores», decía Horacio Verbitsky.

Juan se iba por el río

Madrid, 1982. Llueve sobre la Gran Vía. Lilia Ferreyra y Martín Gras se encuentran en un café sobre la avenida, un café de los años cincuenta, con mesas redondas, casi calcado a los de Avenida de Mayo. Martín le cuenta a Lilia sobre el trágico encuentro con Rodolfo. A Lilia cada palabra le duele en lo más profundo de su ser. Las remotas esperanzas que tenía de que Rodolfo pudiera estar vivo se disuelven.

En algún momento de la charla, Lilia le cuenta a Martín sobre la apuesta de Rodolfo sobre el cuento. Ensimismada, sin darse cuenta, repasa en voz alta las primeras oraciones:

– Juan Antonio lo llamó su madre. Duda era su apellido…

– Su mejor amigo Ansina y su mujer, Teresa – la interrumpe Martín.

Lilia abre sus ojos verdes, enormes. Pregunta:

– ¿Cómo sabes?

– Porque lo leí.

Durante el resto de la tarde los dos van lanzando citas que, como un rompecabezas, intentan reconstruir el cuento. La memoria de Martín quedó clavada en la única lectura clandestina. Lilia recuerda varios pasajes textuales, porque fue ella quien lo mecanografió. Se quedan en el café hasta que cierra y los obligan a retirarse. Afuera, ya paró de llover.

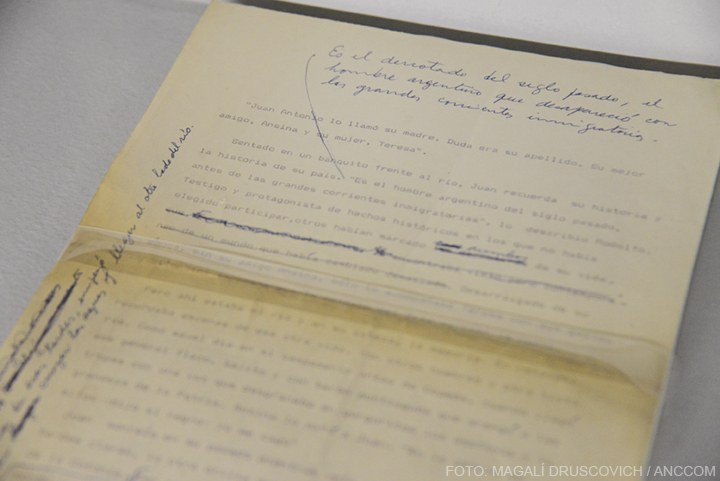

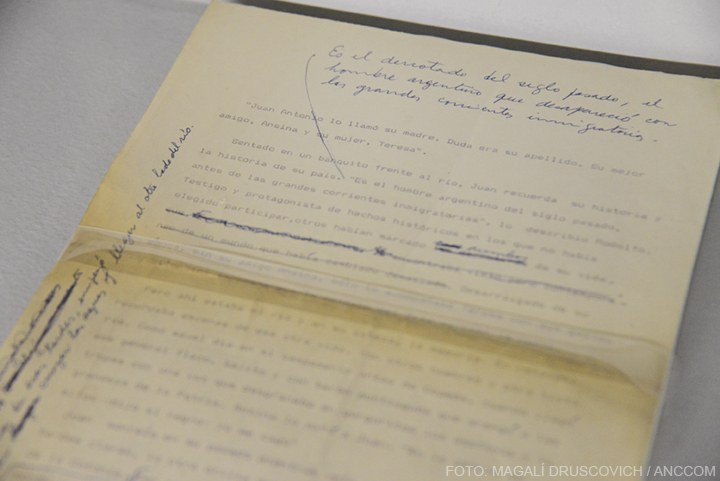

Luego del encuentro, la reescritura del cuento será una actividad constante para Lilia. Pero los recuerdos son un amasijo turbulento. Lo textos de Lilia que aún perduran – y están exhibidos en la muestra «Walsh en la ESMA» hasta el 23 de abril – dan cuenta de esta dificultad: el texto a máquina está intervenido por palabras escritas en lapicera, tachaduras y aclaraciones. Es como un pensamiento crudo en papel, con pedazos de conversación con Rodolfo, reflexiones, preguntas, que intentan llenar vacíos.

«Sentado en un banquito frente al río, Juan recuerda su historia y la historia de su país», se lee en las hojas color ocre de Lilia. «Pero una tarde, el olor más fuerte que venía del río lo sacó de su ensimismamiento, las aguas se empezaban a retirar. Al día siguiente, se levantó de madrugada y vio cómo un pez boqueaba en la orilla, y al rato otro y muchos más. Luego, a la mañana, el lecho seco, que muestra restos de naufragios, cosas perdidas… Juan mira hacia la Colonia, del otro lado del río, a donde quiere llegar. Monta su caballo y empieza a cruzarlo. Arriba, los pájaros vuelan en redondo sobre los peces muertos. En el horizonte se hacen cada vez más nítidas las casitas blancas de la Colonia. Juan apura a su caballo; las patas empiezan a enterrarse en el fango. Las aguas retornan, el tranco es chapoteo. Cuando Juan es un punto en el horizonte el río empieza a crecer». Cuando Rodolfo terminó de leerle por primera vez el cuento a Lilia, ella le preguntó: «¿Pudo haber llegado?». En sus papeles, las letras a máquina de Lilia inmortalizaron la respuesta: «Rodolfo sonrió levantando las cejas como diciendo: ‘Quién sabe'».

«Lo fantástico de la Carta abierta es la temporalidad, y la atemporalidad que tiene», opina Martín. «Es una descripción microscópica de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar inmediatamente. Pero al mismo tiempo se puede leer 20 años, 30, o quizás 41 años después sin que cambie demasiado la idea central de esa frase maravillosa: la miseria planificada, ¿quiénes son los que planifican esa miseria, que tienen por lo menos 200 años de historia? Lamentablemente pareciera que van a tener un poco más». Con otro lenguaje, el cuento completa el cuadro: «Creo que Walsh estaba hablando de él mismo y de mucha gente más. Creo que estaba hablando de todos nosotros. En el cuento está el mandato ético; porque al igual que Juan en el cuento, ante cualquier circunstancia se trata de intentarlo. Y eso es lo que vale».

En el testimonio dado en 2010 para la Causa ESMA, Lilia Ferreyra coincidió con Martín Gras: «Juan fue un hombre que se animó más allá de la circunstancia -dijo entonces-, de su dolor por los recuerdos de su vida. Se animó a cumplir el deseo de cruzar. Rodolfo Walsh también fue un hombre que se animó en las circunstancias más adversas a escribir la Carta a la Junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido», finalizó parafraseando la misma Carta de Walsh.

«Yo no pienso que haya un quiebre entre escribir la Carta Abierta y avanzar con Juan se iba por el río«, reflexionó Patricia Walsh en diálogo con ANCCOM. «Hizo las dos cosas porque dominaba los dos terrenos. Creo que hasta tuvo alguna suerte dentro de las mayores desgracias, porque estoy segura de que hubiera preferido que si Juan se iba – y se fue, pero robado- nos quedaría la Carta Abierta que era su testamento. Juan se iba por el río es el relato de un desenlace que se congela antes de saber que Rodolfo desaparecería en aquella esquina (San Juan y Entre Ríos). También se suspendió saber lo que le había sucedido».

La copia de «Juan se iba por el río», el último cuento de Rodolfo Walsh.

El cuento desaparecido

«En 1998, Lilia pidió a la Justicia por el esclarecimiento detallado de lo que ocurrió con Rodolfo, el hallazgo de sus restos y la recuperación de sus papeles detenidos-desaparecidos», dice Verbitsky en el cierre del homenaje en la ex ESMA. Para ese pedido, Lilia preparó una lista con todos los papeles que habían saqueado de la casa de San Vicente, entre los que se encontraban los cuentos Juan se iba por el río, El veintisiete, Ñancahuazu, El aviador y la bomba (último borrador), junto con borradores de proyectos de otros textos literarios; material de sus memorias organizadas en tres temas: su relación con la política, con la literatura y con la dimensión afectiva de su existencia. También se consignó una carpeta con páginas de su diario personal, con una selección de sus notas periodísticas, preparada para una próxima edición y con una novela que había empezado a desagregar en cuentos, Juan se iba por el río era el primero. Además, había información para trabajos de investigación, carpetas con material de archivo periodístico y documentos internos de la organización Montoneros». Verbitsky agregó: «Como ustedes ven, esta enumeración reproduce aquello que Martín Gras encontró en el armario de su libertad. Estos papeles detenidos-desaparecidos son una asignatura pendiente. Yo me resisto a creer que quienes tuvieron ese material en sus manos lo hayan destruido».

Patricia Walsh también se niega a dar por perdidos los papeles. Al igual que con el cuerpo de su padre, ella buscó los materiales con obstinación durante toda su vida y no está dispuesta a abandonar la búsqueda. «El cuento no está irremediablemente perdido. Si lo diéramos por perdido, no hemos leído a Rodolfo Walsh», advierte. «El cuento salió de la ESMA y no tiene sólo dos lectores. Fue llevado a Zapiola y Jaramillo, en donde funcionó una casa operativa del Grupo de Tareas 3.3.2», reveló Patricia. Según la investigación, en esa casa había detenidos-desaparecidos obligados bajo amenaza a realizar distintas tareas. «De allí el cuento volvió a salir – continuó–. Pero no se sabe a dónde se lo llevó la persona que lo sacó. Me dicen que fue un detenido-desaparecido que intentaba salvarlo».

El rastro llega hasta ahí; como un punto en el horizonte. El cuento se convirtió en una metáfora de sí mismo. Patricia concluye: «Es como la pregunta del río, ¿llegó a salvarlo? No sé, a lo mejor lo importante es buscarlo».

Martin Gras, ex detenido en la Esma, fue la última persona que vió el cuerpo de Rodolfo Walsh.

Actualizado 28/03/2017

Mar 27, 2017 | DDHH, Entrevistas

“Mi memoria es una memoria del terror”, cuenta Ángela Urondo Raboy en alusión a sus días en cautiverio en el D2, el centro clandestino más grande de Mendoza. Ella, junto a sus padres, el escritor Francisco Paco Urondo, periodista y responsable de la Regional Cuyo de Montoneros y la periodista Alicia Raboy, fueron interceptados en un operativo cuando viajaban en un auto con otra militante, René Ahualli. Era el 17 de junio de 1976 en Guaymallén, Mendoza. Paco fue asesinado y las mujeres lograron escapar, hasta que Alicia y Ángela fueron luego secuestradas.

Ángela, que en ese entonces era una beba de once meses, estuvo secuestrada en el D2. Se desconoce cuánto tiempo permaneció allí. Luego la llevaron a la Casa Cuna de Mendoza, hasta que fue devuelta a su propia familia: una prima de su madre junto a su esposo la adoptaron legalmente y le ocultaron su verdadera historia hasta su adolescencia. Desde muy pequeña supo que sus padres biológicos habían muerto en un accidente de auto. Ese era el discurso. De su madre, había visto un par de fotos y le habían contado que era estudiante de Ingeniería. De su padre, jamás le hablaron. Al momento de descubrir la verdad, cuando su familia adoptiva decidió, a sus dieciocho años, empezar a contarle los hechos para que pueda cobrar la indemnización por ser hija de desaparecidos, supo la importancia pública que tenía la figura de su padre y descubrió también que además de su madre, tiene una hermana y un cuñado desaparecidos: Claudia Urondo y Mario Koncurat, ambos pasaron por la ESMA. Años más tarde, inició el juicio de desadopción y recuperó su identidad.

Para ella, es una vivencia especial tener como padre a Paco, es “el desaparecido reivindicado socialmente”, dice, pero considera que su mamá, su hermana y su cuñado son víctimas del Terrorismo de Estado anónimas como la gran mayoría: “Cuando pienso en la desaparición no pienso en la cuestión concreta de la desaparición de los cuerpos sino en la desaparición social, cuando uno deja de nombrar al desaparecido”, relata y concientiza en esto de que “desaparecer no es desexistir”.

Dibujante y performista, Ángela creó además los blogs Pedacitos -un espacio autorreferencial que escribió entre 2008 y 2011- e Infancia y dictadura -creado en 2010-, una colección de relatos simbólicos y visiones infantiles sobre el Terrorismo de Estado. Luego escribió el libro ¿Quién te creés que sos?, publicado por Capital Intelectual en 2012. En todos esos escritos, rememora y remarca la etapa de la niñez. “Elegí contar la infancia porque es el periodo en el que no pude hablar”, cuenta y reafirma que su impulso a la escritura fue su momento de maternidad.

«Cuando aparece la figura de mi viejo aparece con mucha fuerza y con la posibilidad de leerlo a él directamente. Tener claro cuál era su punto de vista, su tono, empecé a saberlo y a corroborarlo en sus relatos».

¿Cómo fueron tu infancia y tu adolescencia?

Quizás es la parte que más me cuesta procesar. Era de clase media, llevaba una vida cómoda, no puedo decir que la haya pasado mal en términos de violencia pero me cuesta pensar retrospectivamente esa etapa de mi vida. Muchas veces me doy cuenta que me resulta mucho más fácil hablar de cuestiones hipertrágicas como la desaparición forzada o el secuestro o la muerte que esos episodios grises donde estaba mezclada la vida cotidiana, con la mentira, con esconder la verdad. En la adolescencia tuve una explosión de rebeldía que no sabía de dónde venía y hacia dónde iba, fue como un momento de muchos cambios, quería salir al mundo y ahí me empecé a sentir distinta a las personas que tenía alrededor y empecé a significarme de manera distinta, circulaba por espacios alternativos muy mal vistos por mi familia de crianza. En esos lugares pude plantar una bandera soberana sobre mí misma, sobre mi vida y empezar a delinear. Y cuando supe la historia, todo eso empezó a tener un montón de sentido y una dirección.

¿Cómo fue que te enteraste de la verdad? ¿Por qué creés que tu familia adoptiva decidió contarlo en ese momento?

La que era mi madre adoptiva empezó a decirme muy a cuentagotas algunas cosas. Yo recuerdo varios episodios a los que me cuesta ubicarlos en el tiempo. En un momento, mis papás adoptivos se separaron y yo me quedé con ella, quien empezó a sentir un poco más de libertad de acción. Un episodio del montón fue uno muy gráfico: una vez, pasando por la ESMA, la que era mi madre adoptiva, largó una puteada a los milicos. “¡Milicos de mierda, la puta que los parió!” Nunca antes la había escuchado tener una expresión emocional política. Entonces le pregunté por qué decía eso (no porque no supiera eso de los milicos). La respuesta fue: “¿Cómo por qué? Si mataron a tus padres”. Ella manejaba, no me miraba y me decía que en otros momentos me lo había dicho. Es probable que me lo haya dicho, no te voy a decir que no me lo dijo antes, porque a veces la memoria tiene juegos complejos, pero esa vez sí recuerdo su actitud. Entonces, luego pensé todos estos años en las justificaciones. Una vez me dijeron que fueron a ver a un pediatra, le preguntaron cómo tenían que hablar de este tema conmigo y el médico les aconsejó no hablar de lo que yo no preguntara. Yo nunca pregunté nada y ellos no hablaron de nada pero con los años empecé a pensar que era mi responsabilidad preguntar pero era responsabilidad de ellos enseñarme a hacerme esas preguntas porque ellos me enseñaron a hablar. Otro punto de inflexión fue durante los años 90, cuando aparecen las leyes reparatorias. En ese momento, mi familia tomó la decisión de ir a consultar por esa posibilidad de ir a cobrar ese dinero y esa fue la primera vez que me llamaron a la mesa de diálogo: “Existe una ley reparatoria, ¿a vos te interesa?”. Cuando me dijeron eso dije que sí, no porque me interesase el dinero, incluso dije sí con mucho pudor, pero de algún modo, era la primera vez que ellos me permitían ser la hija de mis padres.

¿ Y el momento en que supiste quiénes eran tus padres y todo lo que vino después?

Cuando tenía 18 años, fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos y la chica me preguntó si sabía quién era, súperacongojada. Yo pensaba: “¿Por qué lloras?” Ella me dijo que conocía a mi papá, claro, estaba emocionada. Yo de mi papá no sabía ni la edad, no entendía por qué esa chica había reaccionado así. Me miro a mí y a mi madre adoptiva y entendió que yo no sabía nada. Me dijo que lo había leído y que lo admiraba como escritor. El asunto es que yo sabía que él escribía sobre Economía y entonces me parecía ridículo que alguien se emocionara sobre eso. Ahí sentí que me faltaban un montón de elementos. Después, la chica me explicó que no era beneficiaria de esa ley porque “la adopción disolvía los vínculos con mi familia de origen”. De esa frase todavía no me repongo… La empleada de la Secretaría de Derechos Humanos, entonces, me aconsejó que me fijara en quiénes eran los herederos de mis padres. Ahí me di cuenta que, además de un padre desaparecido, tenía una familia detrás de ese padre, eso nunca antes los había pensado. Mi madre adoptiva, en el viaje de vuelta, empezó a decirme todo eso que toda la vida había dicho que no sabía. “Bueno, si vas a buscarlo, concentrate en buscar a tu hermano, porque tu hermana no sé si está viva, no te hagas ilusiones”. Yo ahí supe que tenía un hermano probablemente vivo y una hermana probablemente muerta. Me estaba habilitando la verdad después de tantos años. Pasó un tiempo largo y empezaron a abrirse puertas para que yo pudiera encontrarme con mi hermano (Javier Urondo, hijo del primer matrimonio de Paco con Chela Murúa, con quien también tuvo a Claudia, desaparecida en 1976).

¿Cómo fue el reconstruir las figuras de Paco y de Alicia, tus padres?

No lo puedo decir en pasado, eso ocurre todo el tiempo. Durante todos los años de la infancia y la adolescencia, de mi mamá yo sabía quién era, sabía su nombre, sabía su cara, yo había visto algunas pocas fotos. Yo sabía un montón sobre ella, entre comillas. Siempre supe lo del accidente, que había estado en la panza de mi mamá, pero de mi papá nadie hablaba. ¿Cómo se me iba a ocurrir que los hijos nacen de una madre y de un padre? La figura paterna estaba totalmente anulada. Pero cuando encontré a mi hermano y empecé a visitar al resto de mi familia paterna pude ver los libros, el archivo familiar, recortes de diarios, fotos y fue fundamental la transmisión oral: sentarme horas y horas con mi hermano, con amigos. Entonces, cuando aparece mi viejo aparece con mucha fuerza y con mucha presencia y… la posibilidad de leerlo a él directamente. Tener claro cuál era su punto de vista, su tono, empecé a saberlo y a corroborarlo en sus relatos. Me di cuenta, entonces, lo poco que sabía de mamá; empezó a ser muy notorio el silencio, incluso de su familia, de la que siempre había estado cerca. Sus hermanos no hablaban de ella, había una cuestión tácita de no hablar del pasado. Y hoy me pasa que mis hijos saben mucho más de su abuela de lo que yo sabía a la edad de ellos. Saben en qué se parecen, saben que pertenecen y yo pienso nuevamente en eso de que la desaparición no desexiste a las personas; eso fue lo que me dieron mis hijos como pensamiento.

¿Qué sabés de la historia de amor entre ellos? Se sabe que Montoneros los había condenado por su unión extramatrimonial…

Sé que se conocieron en la revista Noticias, se flecharon, no pudieron contenerlo. “El Perro” (Horacio) Verbitsky los vio una vez saliendo de un albergue transitorio, entonces papá le dijo que de ahí en más, como sabía de la relación amorosa, iban a poder encontrarse en su casa. Horacio siempre me cuenta algunas cosas, que me habían puesto un nombre de guerra, me llamaban Felipita. También están todas las teorías sobre la degradación dentro del Movimiento, el juicio político, el Código de Moral Revolucionario de los Montoneros y su artículo 16 que castigaba la “deslealtad amorosa”. Mi papá era un tipo muy abierto, de vanguardia en sus relaciones afectivas, hoy es mucho más fácil pensar en ese tipo de vínculos. Entonces pienso que para él, adaptarse a la rigidez de ciertas normativas conservadoras y no achicarse para caber en un molde, habla de un contraste, el de un tipo en busca de sus libertades y el tipo que es juzgado por sus propios compañeros por dejar una compañera y enamorarse de otra.

«Hay memorias traumáticas que no empiezan con la palabra. Yo no recuerdo a mis viejos, no recuerdo personas, sólo recuerdo recorridos arquitectónicos»

Fuiste una niña secuestrada, ¿tenés recuerdos de esos momentos?

Sí, pero no me acuerdo tanto, hay una laguna a propósito ahí. Tengo certeza de que estuve en Casa Cuna porque de ahí me retiran y tengo certeza que estuve en el D2 porque lo recuerdo y lo pude recorrer. Los papeles dicen que estuve un día en el D2 pero los papeles escritos por ellos dicen cualquier cosa. Hay muchas versiones de lo que pasó y mi memoria es una memoria del terror donde registré los espacios, los lugares donde estuve. En mis sueños, los dos sitios eran el mismo lugar: un pasillo continuo donde por momentos había ventanas alargadas y altas, después soñaba con unas escaleras, muchas puertas; soñaba que bajaba y había caras que no conocía, que nunca llegaba a ningún lado, que me perseguían. Había también unas habitaciones color celeste con una entrada de luz y un lugar que no podía definir. De grande, volví a ese sueño y cuando viajé a Mendoza fui a la Casa Cuna y encontré un pabellón, no estaban las escaleras, pero cuando fui al D2 busqué la escalera y me explicaron que esa escalera existía, que era la que conducía a la sala de tortura. Después, volví y vi una habitación celeste, esa que veía en mis sueños, con una claraboya en el techo, esa que en mis sueños era casi como una ventana. Supe que lo que había descrito en los juicios era exactamente como el lugar. Yo declaré mis sueños, que eran reiterativos. Tenía la sensación de que esos espacios verdaderamente existían, y realmente era así. Esto refuta toda la teoría que dice que la memoria empieza con la palabra; hay memorias traumáticas que no empiezan con la palabra. Yo no recuerdo a mis viejos, no recuerdo personas, sólo recuerdo recorridos arquitectónicos.

¿Cuál fue el puntapié que te hizo empezar a contar tu historia, tu intimidad? ¿Por qué hacerlo público?

Con el embarazo. Cuando supe que iba a ser madre empecé a escribir el blog. Empecé a escribir cosas que me pasaban cuando estaba embarazada y todo eso me hacía pensar en cómo habría sido el embarazo de mi madre, y el no poder hablar con ella. Yo hubiese querido saber si tenía antojos, dolor de pies, calambres, cosas que a las mujeres nos movilizan. También tuve sueños y empecé a sentir muy en el cuerpo la cuestión de la rama femenina de la familia, en esa cadena de mujeres. Ahí empecé con el blog Pedacitos y empecé el juicio para disolver la adopción y ese fue el punto de inflexión. En ese primer blog, que era algo íntimo, no me interesaba que nadie me entendiera, no necesitaba explicarle nada a nadie, eran unos jeroglíficos internos. De a poco, pude desarrollar el texto, articular la historia con palabras más ampliamente y ahí lo vi como una escalera. Podía bucear sobre los temas, encontré una herramienta gigante donde poder ordenar el pensamiento y para poder desarrollarme. Después, comenzados los juicios, tenía una necesidad de escribir sobre otros, y empecé a mirar para los costados, y a charlar mucho con los Hijos, empezamos a juntarnos y hubo una gran necesidad de compartir y recopilé pequeños relatos de las infancias de uno y de otro y ahí empiezo con el blog Infancia y dictadura, pensado para contar el impacto generacional de la dictadura sobre la infancia.

¿Por qué te interesa hacer tanto hincapié en la infancia?

Me parece que la violencia del Terrorismo de Estado pensado desde un cerebro adulto tiene un montón de lugares de apoyo, podés hilar las dictaduras previas, la lucha armada, cosas que te explican… Pero desde la visión de un niño, el impacto de la violencia de la dictadura es un absurdo extremo. Pensé que a los niños no nos tomaban en cuenta como testimoniantes, era como una memoria inmadura; el que podía decir era el que lo había vivido y, de pronto, me di cuenta que generacionalmente, en algún momento, los que fuimos niños en la dictadura vamos a ser los últimos que podamos dar cuenta en primera persona de esa vivencia. Yo quería un espacio donde se rescate subjetivamente la visión del niño. Otra cosa que me importaba es que cuando uno pone sobre la mesa el impacto de la dictadura sobre la infancia desaparece la Teoría de los Dos Demonios, de toda esta cuestión de la que hablan ahora, de la verdad completa, del revisionismo tendencioso, parece que éste es uno de los mejores argumentos que tenemos para explicar que no hubo dos demonios. Entonces, todas estas cosas terminan siendo de acompañamiento mutuo. Cuando yo veo que los maestros que se adhieren al paro aparecen en listados… nosotros ya conocemos esto. Me parece que estos testimonios nos sirven para fortalecernos como sociedad, cuando decimos “nunca más” decimos esto: nunca más a que vayan a buscar listados a las escuelas de los maestros que tienen una militancia política, nunca más que te echen del trabajo por tus ideas, nunca más persecución.

¿Qué opinión tenés al respecto de los dichos de varios funcionarios del Gobierno sobre la cantidad de desaparecidos y de los actos de provocación este último 24 de marzo?

Hay que tomarlo como de quien viene, este es un gobierno que hizo negocios con la dictadura; son los hijos, los nietos y los sobrinos de los dictadores. Hay apellidos como Massot, Bussi, Saint Jean… son una larga lista. Y esto no quiere decir que los familiares de los genocidas no puedan trabajar, pero es todo un símbolo. Me parece que cuando dicen “nunca más a los negociados con los Derechos Humanos y ese cartel lo tiene un Massot, es de un cinismo enorme. Porque si hay alguien que hizo negocios durante la dictadura pasando por encima de los Derechos Humanos fueron ellos: los Massot, los Blaquier, los Bussi, toda la pata civil y comercial y los empresarios que se beneficiaron con las políticas económicas de la dictadura. Ellos saben muy bien que los juicios de lesa humanidad siguen avanzando, que avanzan sobre los civiles, los jueces, los empresarios y esa es la parte en la que están más a la defensiva porque saben que son parte de la historia del genocidio, no son ajenos.

Actualizado 28/03/2017