Nov 8, 2017 | Culturas, destacadas

Desde las 16:30 del sábado, una fogata entre las calles México y Tacuarí reunió a los tambores chicos, pianos y repiques al son del fuego para templarse. Y alrededor, 45 bailarinas y candomberos con la cara pintada de negro y amarillo formando la bandera de La King Kona. “El candombe es lo mejor que hay en Uruguay, estamos encantados de venir desde Carmelo, un pueblo chico”, dijo Pirucho, uno de los que toca el chico en La King Kona mientras esperaba a las 19:20, la hora señalada para empezar su candombeada.

“El Candombe es tradición del Uruguay. Las llamadas se remontan a cuando los negros eran esclavos. En su día libre llamaban, tocando con un tambor, a los otros compañeros” dijo a ANCCOM Silvia, nativa de Salto, Uruguay y desde hace 30 años residente de Buenos Aires

“Esta fiesta nace de los esclavos, cuando se escapaban de sus amos fueron creando un pueblo en medio del monte y de la selva, que era prácticamente inaccesible para los patrones y le pusieron como nombre Quilombo. Y estamos aquí en conmemoración de ellos, que fueron los creadores”, contó Leonel, el gramillero de La Itu-Xangó. El sábado 4 de noviembre, en el barrio Monserrat, se realizó la 9ª llamada de candombe independiente organizada por Lindo Quilombo, un colectivo cultural conformado por candomberas y candomberos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Carmelo, Salto y el Gran Buenos Aires. Por lo menos mil quinientas personas entre comparsas y espectadores asistieron a la fiesta.

“El candombe es lo mejor que hay en Uruguay, estamos encantados de venir desde Carmelo, un pueblo chico”, dijo Pirucho, uno de los músicos de La King Kona.

Las comparsas de Candombe tienen varios tipos de personajes importantes: el gramillero, contó Leonel, representa “al médico brujo que iba recorriendo las tribus con un maletín lleno de yerbas medicinales, vestido con la ropa que iba descartando su amo” y la mama vieja era la lavandera, explicó Silvia. También danza el escobero -identificado, obviamente, con una escoba-, el cuerpo de baile con trajes de varios colores, el portabanderas, los tamborileros y tamborileras que tocan el chico, el piano y el grande, todos tambores que se diferencian por su tamaño. Además, la estrella, la luna y el estandarte se mezclan entre todos ellos. Las vedettes son personajes que se incorporaron a las agrupaciones hace poco tiempo.

Dentro de este festejo existen personajes irreemplazables: los niños y las niñas que desde que empiezan a caminar ya saben tocar y bailar, y lo disfrutan como si fuera una magia que les hace mover las manos y los pies a un ritmo que contagia.

No hay vallas, ni policía, sólo cuerpo médico, familias, vecinos, amigos, turistas, calles con pocos autos que por equivocación entraron por México y muchas cámaras.

“Estos grupos no tienen límite de personas, pueden ser tanto de 15 como de 50”, contó Cristian Domínguez, tamborilero de Guariló (Lomas de Zamora) que en esta oportunidad vino de espectador pero que en diciembre próximo participará de la Llamada Oficial que convocan las Comparsas de Candombe Organizadas (CCC). Una de las bailarinas de La Itu-Xangó explica que los grupos se autofinancian con rifas. “Con esa plata alquilamos los baños químicos, pagamos el transporte, y compramos la fruta”, señala un arrumbe de canastos de madera en la vereda llenos de comida.

«Esta fiesta es nuestra raíz» aseguró Ale, director de La King Kona.

“Somos tres directores, Manteca (Salvador Biko), mi señora (Elisa Rodríguez) que está en el cuerpo de baile y yo, ahora vinimos 45 pero en realidad somos 90. Algunos no pudieron venir por trabajo. Esta fiesta es nuestra raíz. El candombe para nosotros es la vida, es nuestra cultura, nos acostamos con el candombe y amanecemos con el candombe”, aseguró Ale, director de La King Kona. Respaldándolo, Leonel, el gramillero, agregó que trabaja como encargado de un edificio en Ituzaingó pero esta fiesta es su descarga a tierra.

Según el cronograma de las 35 comparsas de Uruguay, Bahía Blanca, La Plata, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, cada una iba a salir 10 minutos después de la otra pero eran las 8 de la noche y La Cumparsa de Munro que arrancó a las 18 horas recién llegaba a México y Balcarce. La noche se alargó y el orden de salida se rompió. El retraso fue de una hora.

La primera comparsa que inauguró la llamada fue El Rejunte, un grupo abierto de tamborileros y bailarinas que se juntan con todo aquel que quiera unirse. Y luego en orden: Raíces del Sur; Candombe Calzada; Color de León; Barakandombé; Idilé; La cuerda; La Cumparsa; La Itu-Xangó; Aguanilé; Kimba; Bantú; Iya-Kereré; La Batea; Lonjas 932; La King Kona; La Minga; Zumbaé; La Caracol; Yumba; Candombe del Parque; La Candela; Oieloó; Lonjas del Sol; Mburucuyá; Walofinná; La Candomgluck; Vamo Arriba; Fantasía Lubola; Duela 16; Cochabamba 3535; Kumbabantú; C. del Cementerio; Tambores del Túnel; y África Ruge.

Esta cultura más que musical es historia de la reivindicación derechos humanos. “Santiago presente, Santiago presente. Por el compañero ahora”… “y siempre”, contesta el público al Negro, Marcos Remolgado, de La Cumparsa. “El candombe -subrayó- es un punto de resistencia, es parte de la identidad popular de este país. Es resistir los atropellos del Estado.”

“El candombe es un punto de resistencia, es parte de la identidad popular de este país. Es resistir los atropellos del Estado” dice Marcos Remolgado de La Cumparsa.

Lindo Quilombo

Lindo Quilombo tiene como objetivo generar espacios de participación, intercambio y difusión del ritmo del candombe a través de las llamadas, encuentros y talleres como Quilombeando en el Merendero: un espacio para niños y niñas a los que les transmiten el candombe y su origen. Está ubicado en el merendero popular Darío Santillán de Asambleas del Pueblo.

Actualizado 07/11/2017

Nov 8, 2017 | Culturas, inicio

«Tuve una conversación con Fundación Telefónica para el sponsoreo de distintas intervenciones que vamos haciendo y les conté que iba a empezar a experimentar la ópera clásica con la música electrónica y, como la fundación trabaja con las nuevas tecnologías, me dijeron si podíamos hacer algo para la Noche de los Museos», dijo a ANCCOM Pablo Foladori, uno de los fundadores y directores de Ópera Periférica.

El grupo, que realizó intervenciones en espacios como Villa 20; en el Galpón Piedrabuenarte; en el Tren Urquiza; en Villa 31 y Villa Soldati, tiene como objetivo pensar otro tipo de poética para este género que, como explica el director, se construye habitualmente desde el lujo. Los interrogantes que rigen este proyecto son el modo de hacer ópera en «un lugar periférico» y «qué tipo de condiciones de producción brindan esos lugares”.

Si bien tiene una arista social, Ópera Periférica es un proyecto artístico que tiene un alto impacto visual y dialoga mucho con la Ciudad. «El proyecto en sí tiene cierta ruptura con el tipo de espectador que tiene la ópera tradicional, que es espectador clásico que ya sabe lo que va a recibir y queremos quebrar con eso y darle una tinte más inesperado.»

El grupo tiene como objetivo pensar otro tipo de poética para este género quse construye habitualmente desde el lujo.

Sábado a la noche: al llegar a la calle Arenales 1541 en el exterior del edificio de la Fundación Telefónica, los sonidistas conectaban el sistema de amplificación y las luces mientras Pablo colaboraba subiendo las sillas al camión en el lugar en donde se ubicaría la orquesta. Los transeúntes que pasaban por allí preguntaban qué era lo que se estaba haciendo. La actriz Julieta Díaz, con un libreto anillado en su mano, se acercó a la cabina de sonido para saber qué hacía ese camión con luces y sillas en aquel pasaje de calle.

A las 21 el público miraba el ensayo de la obra que estaba estipulada para media hora más tarde. Foladori le daba las instrucciones a los actores sobre lo que tenían que hacer y ellos acataban. La gente se asomaba por los balcones y los que salían de recorrer las actividades que se hacían en el interior del edificio se acercaban al pequeño grupo de espectadores que ya estaba en el lugar.

Ópera Periférica es un proyecto artístico que tiene un alto impacto visual y dialoga mucho con la Ciudad.

“Hay que ver qué pasa acá porque lo interesante es que esta obra empezó en el galpón Piedrabuenarte en Lugano y ahora viene a un espacio que se supone más central, en Recoleta, Plaza Vicente López. Pero supongo que acá habrá mucha gente que no vio ópera y que dirá: ´Ah me da ganas de seguir mirando para saber un poco más’ ”.

Demorada por ajustes de último momento, la obra Bastián y Bastiana comenzó. Los doce músicos de la orquesta salieron disfrazados de apicultores y los tres cantantes dieron lugar a su libreto. Un argumento corto e irónico que Mozart compuso a sus doce años en el cual los dos pastores protagonistas temen haber perdido el amor de uno hacia el otro y, por separado, recurren al brujo Colas para que los ayude, pero son engañados por sus consejos.

Tres cantantes dieron lugar a un argumento de Mozart.

“Es un contexto donde hay muchos estímulos y hay que tener mucha concentración pero después hay mucha más libertad que en un teatro, tenemos la posibilidad de intervenir con la gente, de bailar, de sentirnos más libres”, comentó Cintia Verna, soprano y actriz que interpreta a Bastiana.

“El proyecto está muy sobre el ad Hoc. Hay cosas que se van dando; no tenemos un proyecto sostenido con la misma gente ni financiación para que los que participaron en otras producciones puedan seguir formándose” explicó Foladori.

Actualmente, Ópera Periférica cuenta con la Beca Bicentenario a la Creación del Fondo Nacional de las Artes. Sin embargo, el aporte no llega a cubrir los gastos: se trata de un género muy costoso y todos los participantes son profesionales en sus respectivas áreas. “El mecenazgo de estos sponsors es lo que hace posible que las intervenciones sean gratis y mejoren en cuanto a su calidad musical a medida que cobra visibilidad”, explica el director.

Ópera Periférica cuenta con la Beca Bicentenario a la Creación del Fondo Nacional de las Artes.

Actualizado 07/11/2017

Oct 12, 2017 | Entrevistas

Pedro Saborido recorrió durante su multifacética e incansable carrera los diversos medios de comunicación: empezó como sonidista en cine, lo que le permitió trabajar en películas como Esperando la Carroza (1985), hizo radio con ciclos como Saborido y Quiroga (1989) y en 2009 ideó Lucy en el cielo con Capusottos, transmitido por FM Rock and Pop. A partir del 1991 escribió guiones para los programas de TV de Tato Bores, fue co-creador de programas de culto como Todo por Dos Pesos y de obras de teatro como Una noche en Carlos Paz. Además, dirigió películas como Peter Capusotto y sus tres dimensiones. Hoy es guionista de Peter Capusotto y sus videos, un programa que se emite desde 2005. Después de haber navegado por diferentes medios y de conquistar su lenguaje, Saborido hace un trabajo crítico desde adentro.

El programa tiene críticas a la cultura dominante y, muchas veces, a la tele en particular: ¿pensás que la televisión vuelve a los espectadores seres pasivos o que puede llegar a ser usada para pensar, para incomodar?

Esta es una discusión de décadas acerca de si el entretenimiento es evasivo o te enseña a pensar. En sí mismo, ningún medio tiene moral o ética propia sino la intención que le aplica quien difunde a través de ese medio. Por ejemplo, un libro: bueno, acá tenemos un montón de literatura nazi ¿qué vamos a decir del libro en ese caso? O un libro que alienta la pederastía, o las redes sociales que han hecho rica a mucha gente y hay gente que usa las redes sociales para psicopatear gente o directamente contactar a alguien y hacerle un daño. En sí, ningún medio es una cosa u otra, la TV de entrada nos propone ver algo que ya ha hecho otro, sea un reportaje a Borges o un programa de chimentos pedorrísimo donde se especula o se pone en forma de entretenimiento cosas lamentables que le han pasado a alguien. No me animaría a decir que la televisión hace que el espectador sea pasivo, ahora ¿para qué la usamos? Ahí se pone un poco más espeso el asunto y entonces por ahí sí ‘el medio es el mensaje’, y el mensaje es pasivo, recorta, confunde la realidad con lo que te recortan como realidad, hay un montón de cosas que sabemos que ocurren a través de la televisión. Pero no sé si sería tan apocalíptico en ese sentido.

¿Cómo es el proceso creativo para el programa que hacen con Diego Capusotto? ¿Cómo se les ocurren los personajes, cómo eligen los vestuarios, la voz, los rasgos de cada uno?

No hay una mecánica acerca de cómo se nos ocurre cada personaje. Por ahí todo sale de un personajito que hace Diego y que capaz parece que no tiene sustancia pero tiene una forma de hablar, un movimiento o de una idea que pide un personaje. Entonces, algunos automáticamente aparecen y otros son más a partir de una idea. No hay tanto secreto, hay personajes que son más profundos, logrados y hay otros que simplemente son unos personajes que navegan por una situación.

«No me animaría a decir que la televisión hace que el espectador sea pasivo, ahora ¿para qué la usamos?».

El programa tiene muchas vistas por Youtube, en algunos casos supera la cantidad de espectadores por TV ¿a qué lo atribuís?

Son dos instancias distintas, son dos maneras distintas. La televisión es la simultaneidad en un espacio y un tiempo. Las vistas de Youtube equivaldrían al catálogo, es decir, uno las va viendo a través del tiempo. Pretender que algo se vea al mismo tiempo todo junto es como pretender juntar a todo el mundo para hacer un asado, la posibilidad de ver a tus amigas de a una por ahí es más grande, es otra forma de contacto. Youtube implica que estén más a disposición, todo el tiempo, pero cómo y cuándo podés.

Saborido, además de hacer TV, tiene muchos otros proyectos: realiza un programa de radio llamado Raviolandia que sale los miércoles a las 21 por Bit Box FM, en teatro colaboró recientemente con Daniel Araoz con la obra Demoledores que se exhibe en el Teatro Picadilly y, junto a Mex Urtizberea, hacen Que mundo idiota en el Teatro Picadero. Está por publicar un libro basado en relatos futboleros publicados por la Revista Un Caño en una sección llamada “Los cuentos del Tío Peter” .

Además, lleva adelante la propuesta del bar Bargoglio, espacio en el que se convoca a reuniones “entregadas al vermuth y la comida casera” en el Café Cultural La Forja ubicado en el barrio porteño de Flores. En estos ciclos ya participaron el actor Pablo Echarri, el humorista gráfico Miguel Rep y el periodista Daniel Santoro.

¿Te resulta difícil hacer humor en un contexto político como el actual en el que los funcionarios a veces dicen cosas inverosímiles, como “hay lugares donde sobra agua y lugares donde falta”?

Son barbaridades pero trato de que no me causen gracia, en todo caso me desesperan un poco y me preocupan. Pero el humor no compite con la realidad. Esto de suponer que solo en la Argentina pasan cosas inverosímiles es otra muestra de narcisismo, nada más. El absurdo es parte de la condición humana, no de Argentina. Yo no suelo ver el gobierno para hacer humor, yo hago lo que se nos ocurre a mí y a Diego, lo que hacemos los dos. Seguramente nos influencia la realidad pero no estoy fijándome qué dice Michetti, no hacemos ese tipo de humor. De hecho las cosas que se están viendo ahora son del año pasado y de pronto si coincide con la realidad o los niveles de interpretación que le da el que mira y quiere relacionarlo, bueno, que lo relacione.

«Esto de suponer que solo en la Argentina pasan cosas inverosímiles es otra muestra de narcisismo», dice.

¿Te parece compatible tener compromiso político y tener sentido del humor?

Sí, si no tendríamos un problema. El humor es una característica de ciertos momentos, es una parte de la vida, algo con lo que uno matiza su vida pero no es una cuestión absoluta. Tampoco estaría haciendo un chiste con todas las cosas que veo. Si hago eso es porque estoy trabajando. En este momento es medio difícil porque por ahí hacés un chiste y el otro se ofende. Ni yo ni Diego hacemos chistes directos. Uno trata de tener una pretensión por lo menos artística de hacer algo elegante, bien hecho, que haga reír no basándose en el nivel de provocación que pueda ofender. En la calle ponen “Macri gato” ¿por qué voy a decir “Macri gato” en televisión, si ya lo ponen en todas las paredes?

¿El humor sirve para reflexionar?

A veces hacemos chistes que son graciosos, pero son una pavada. Del mismo modo, reírse de un sin sentido en sí también es una reflexión sobre algo. Otra cosa es querer hacer reflexionar al otro. Yo creo que uno pone su reflexión y que el otro decida qué reflexionar. Aunque en el fondo creo que uno quiere que todos piensen como uno porque uno pretende que el mundo que piensa uno es algo mejor.

Actualizado 12/10/2017

Oct 11, 2017 | Culturas, inicio

Desde el jueves 12 y hasta el próximo miércoles 18 se realizará la 17º edición de Doc Buenos Aires, Muestra Internacional de Cine Documental. Su programación no solo propone exhibir las producciones más destacadas del género sino también actividades vinculadas a la exploración de nuevas narrativas y espacios de debate sobre las obras proyectadas y la experiencia de realizar documentales.

Año a año Doc Buenos Aires se consolida como uno de los festivales internacionales de cine de mayor prestigio en Argentina junto con el Bafici y el Festival Internacional de Cine Mar Del Plata. No obstante, para Marcelo Céspedes, director general de Doc Buenos Aires, construir un espacio de reivindicación de ese tipo de cine no es una tarea sencilla: “Somos un festival pequeño en relación al Festival de Mar del Plata y al Bafici y siempre estamos peleando entre uno y el otro qué nos queda para programar. Muchos organizadores, realizadores y productores prefieren ir al Mar del Plata o al Bafici y no al Doc Buenos Aires porque éste último pide premier”.

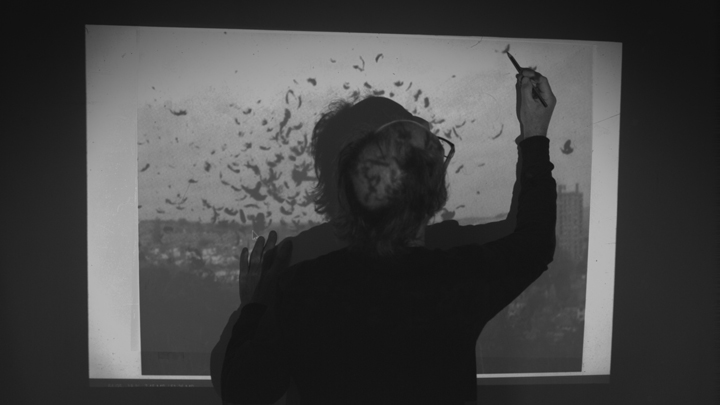

Este año, el festival inaugurará secciones prometedoras que proponen nuevas narrativas, experiencias y formas de lenguaje. En este sentido, Carmen Guarini, directora de programación, destacó la muestra Cine de artistas, curada por Eduardo Stupía, que se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA). En ella se mostrarán producciones cinematográficas de cineastas que operan como artistas visuales, y, por otro lado, artistas visuales que de un modo u otro ensayan conceptualmente formatos cinematográficos. Por otra parte, Guarini mencionó la sección de Realidad Virtual y Video en 360, en conjunto con UNTREF y con el laboratorio Neomedialab, donde el espectador podrá disfrutar de una selección internacional de cortometrajes que son el fruto de la convergencia tecnológica: “Son pequeñas obras que se miran con dispositivos especiales. Son ficciones cortas donde entra determinada cantidad de gente por vez”, explicó.

Uno de los artistas seleccionados es Julián D’Angiolillo que presentará «Antropolis Memorabilia».

Quizás una de las apuestas más fuertes de esta edición resulta la presencia de Stéphane Breton, el reconocido antropólogo y cineasta francés, que dará una clase magistral en la Alianza Francesa. “Traemos sus últimas cinco obras y una última que será la apertura del festival, se llama Hijas Del Fuego y es el seguimiento de un grupo de mujeres combatientes en el frente de la Guerra de Siria”, contó la programadora del evento que además es una destacada directora y productora del cine documental.

El Doc reserva siempre un lugar para películas argentinas y esta edición no será la excepción. “Este año es la primera vez que podemos hacer un panorama de cine documental argentino con cinco películas que prácticamente son premier mundial”, declaró Céspedes. Por un lado, Gustavo Fontán estrenará Trilogía del Lago Helado compuesta por el tríptico Lluvias, El estanque y Sol en un patio vacío. Por el otro, Mariano Luque presentará su primer documental, Los árboles, y Javier Miquelez, director de fotografía de películas como Ronda Nocturna y Trelew, debutará como director con Cámara Oscura. Finalmente, Andrés Perugini presentará La intimidad y Lucas Turturro su film Inconsciente.

En el marco de un momento conflictivo para el cine nacional tras el anuncio de la Resolución 942/2017, que condiciona el acceso al Fondo de Fomento Cinematográfico con cláusulas restrictivas para la obtención de créditos y subsidios, los realizadores del festival hablaron de la situación del cine documental: “Si se pone en marcha esa resolución realmente va a ser catastrófico. La política actual a nivel de cultura es cada vez de menos producción, por lo menos en un sentido cultural profundo”, explicó Guarini.

La cineasta criticó duramente la gestión del Gobierno de turno sin dejar de mencionar problemáticas que se suceden desde gestiones anteriores: “Lo que falta en el cine argentino son salas suficientes y precios acordes a los problemas económicos que tiene la gente. No se puede competir con tanques que se exhiben en 300 salas, ocupan la mayoría de las salas del país y tienen toda la promoción del mundo. Son condiciones de desigualdad muy fuertes”, declaró.

El director de fotografía, Javier Miquelez, estrenará «Cámara Oscura».

Desde otra perspectiva, Céspedes resaltó el lugar que ocupa hoy este género como “un cine diferente, una mirada distinta, que también es un reflejo de cómo está hoy el mundo” y mencionó las dificultades a las que se enfrenta: “El tema de distribución y exhibición es un problema muy grande. No es de ahora, es de hace muchos años, y no es de acá, es en el mundo”.

Si bien Doc Buenos Aires cuenta, en palabras de Céspedes, con “un público muy fiel, muy selectivo y especializado”, el festival estará abierto al interés de nuevos espectadores. Tendrá lugar en diferentes salas de la ciudad de Buenos Aires, entre ellas las del Cine Ar Gaumont, la Sala Leopoldo Lugones, el Centro Cultural San Martín, la Alianza Francesa de Buenos Aires, el MACBA y la Universidad del Cine. Habrá descuentos para estudiantes y jubilados. Las entradas gratuitas serán válidas hasta agotar disponibilidad.

Actualización 11/10/2017.

Oct 11, 2017 | Culturas, inicio

El primer festival interdisciplinario de centros culturales, Somos Cultura, se realizó el pasado domingo en Palermo para exigir una ley de fomento que los potencie y reclamar por el reconocimiento de estos espacios como lugares donde vive, nace y se difunde el arte independiente y autogestivo.

La organización estuvo a cargo de los espacios Casa Doblas y Casa Sofía y contó con el apoyo del colectivo Construyendo Cultura y de Meca (Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos). También se sumaron “El tango no se clausura” y varias organizaciones que nuclean a las milongas porteñas.

En el acto central se leyó un documento en el que se enumeraron las problemáticas que sufren hoy los centros culturales. En primer lugar, sin dudas, se encuentran las recurrentes clausuras realizadas por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires.

La consigna del evento: “Somos cultura. No somos el Ministerio de Cultura”.

En el año 2014, la Legislatura porteña sancionó la Ley de Centros Culturales que les permitió y reconoció, por primera vez, las particularidades que competen a estos espacios de acuerdo a la variedad de actividades que se realizan: obras de teatro, recitales de música y poesía, lecturas, circo, etc. Sin embargo, en la práctica la ley no es respetada por los agentes gubernamentales que se acercan a los espacios sin conocerla y exigen requerimientos que le corresponden a otro tipo de espacios, como teatros comerciales o clubes nocturnos. Para enfrentar estas arbitrariedades, un grupo de abogados especializados en la temática cultural asesora de manera gratuita y acompaña a los centros cuando necesitan levantar una clausura o apelar una multa. “Hace unos meses – recordó Lucas Castro, de Casa Doblas- tuvimos una clausura pero pudimos levantarla porque los abogados encontraron errores en el acta labrada por los inspectores. De todas formas, tuvimos que cerrar todo un mes y eso nos perjudicó económicamente. Logramos pagar el alquiler gracias a la ayuda de la gente que suele concurrir a nuestro espacio, que donó su arte y vino a pasar el fin de semana en el espacio para que podamos recaudar lo que no pudimos juntar en el mes”.

Este año, a las dificultades ocasionadas por las recurrentes clausuras, se les sumaron los aumentos exponenciales de las tarifas de luz, gas y agua que, en algunos casos, superaron el mil por ciento y determinaron el cierre de algunos centros culturales y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. “En Casa Sofía -Julieta Hantouch-, en marzo de 2016 pagábamos 350 pesos de luz y este mes nos llegó una factura por 3.200. Así se hace difícil sostener un espacio en el que no solo hay trabajadores de la cultura que llevan adelante estos espacios organizando fechas, armando la comunicación, atendiendo la barra o realizando el mantenimiento del lugar, sino que también es una fuente laboral para los músicos, actores, artistas plásticos y todos aquellos que eligieron a la cultura independiente como su profesión. A veces se cree que porque hacemos lo que nos gusta no podemos ganar un sueldo a cambio, como si el trabajo tuviera que ser sufrimiento, hacer algo que no nos gusta para vivir y dejar lo que disfrutamos para el tiempo libre”.

En el acto central se leyó un documento en el que se enumeraron las problemáticas que sufren hoy los centros culturales.

El reclamo central también apunta a un mayor presupuesto para la cultura independiente que justamente, por no ingresar en los circuitos oficiales o comerciales, no es reconocida por el Estado.

Los centros culturales, explicaban desde el escenario de Palermo, no pueden hacer frente a los gastos que implican la habilitación, los tarifazos ni las multas por cluasuras. Esas dificultades –decía la voz que estallaba en los parlantes- deja estos espacios desamparados y los obliga a trabajar en la clandestinidad.

Ante esta situación el festival realizado el pasado domingo también expresó la necesidad de una ley de fomento que reconozca las particularidades de estos espacios e impulse el desarrollo como sector asignando un presupuesto que les permita desarrollarse y funcionar dentro de un marco legal.

El festival además de una manifestación del sector fue un ejemplo de la falta de apoyo que recibe, tanto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación. Los centros culturales que organizaron el festival accederiedon al recurso que le otorgó el programa Festejar, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación que aportaba el escenario, los recursos técnicos y los trabajadores que los operaban pero no consideró que sobre ese escenario iban a estar músicos, bailarines, presentadores. Para ellos no se brindó ningún recurso económico, poniendo sobre la mesa el desconocimiento de los trabajadores culturales. De todas formas, la causa del festival logró reunir a una gran cantidad de artistas de diferentes disciplinas, a los trabajadores de los centros culturales y a muchas personas que se acercaron para apoyar del reclamo.

Los organizadores observaron con sorpresa, cuando una cuadrilla armó el escenario, que a sus costados dos banners gigantescos publicitaban a los ministerios de Cultura y Turismo de la Nación. Ante esta situación, dos bandas desistieron de brindar su show. Para aclarar la situación, los espacios convocantes colocaron carteles artesanales que decían “Somos cultura. No somos el Ministerio de Cultura”. La frase se repitió en la lectura del documento final.

Actualizado 11/10/2017