Jul 21, 2015 | destacadas

El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego nació en 2007 a partir la ley 26.216, promulgada por el entonces presidente Néstor Kirchner y apoyada por organizaciones civiles que promueven la disminución de revólveres, pistolas y escopetas en manos de la sociedad. “El programa de desarme -explicó Martín Angerosa, coordinador del Plan- recibe, de manera anónima y voluntaria, armas y municiones que la gente quiera entregar, sean legales, ilegales, registradas o no, con deudas en el registro o no”. Por esta iniciativa y por las incautaciones de las Fuerzas de seguridad, ya se han destruido 292.378 unidades.

Según datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RENAR), la amplia mayoría de los casos de violencia con instrumentos de fuego se da en situaciones interpersonales. El 64 por ciento de los homicidios dolosos no se da en ocasión de robo o delito y el 27,2 de los asesinatos, accidentes o suicidios ocurren en la vivienda. Angerosa, que también es delegado del RENAR en Córdoba, mencionó a ANCCOM dos casos paradigmáticos: “En el 2005 hubo un problema muy grave en Carmen de Patagones: un chico llevó un arma al colegio y mató a cinco de sus compañeros; a partir de eso, se organizó la Red Argentina para el Desarme (RAD). Después, en 2006, ocurrió el caso de Alfredo Marcenac, un chico que caminaba por Belgrano cuando un tipo empezó a disparar a todo el mundo y lo mató”.

Los padres de Marcenac se acercaron a la RAD y, juntos, fueron recibidos por el ex presidente Kirchner. Le plantearon la necesidad de un programa de desarme y le pidieron que el RENAR dejara de depender del Ministerio de Defensa para ubicarse en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Un año más tarde, la ley 26.216 declaró la emergencia nacional en materia de armas de fuego, municiones y explosivos. Su artículo 4° plantea las finalidades del Programa de Desarme: disminuir el uso y la proliferación de armas de fuego; reducir la cantidad de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso a ellas; sensibilizar acerca de los riegos; y promover una cultura de no tenencia y no uso de las mismas.

El RENAR cuenta con delegaciones distribuidas en todas las provincias donde se realizan los trámites para el registro de las armas y en las que funciona, durante todo el año, el Plan de Desarme. En las ciudades donde no cuenta con oficinas, el organismo coloca puestos móviles por una o dos semanas. En estos puestos, como en los fijos, una vez que la persona hace entrega del arma, el personal especializado la inutiliza, aplastando el caño con una prensa hidráulica: “Es la garantía de transparencia del plan, de que esa arma no va a ser vendida ni se va a inyectar de nuevo en el circuito”, sostiene Angerosa. Luego, se le entrega a la persona un incentivo económico -que varía entre 500 y 2000 pesos, según el tipo y calibre del arma. Para ninguno de estos trámites se necesita ningún tipo de identificación o documentación.

El coordinador nacional del Plan de Entrega Voluntaria de Armas manifestó que se paga más por aquellas que más daño causan a la sociedad: “Las más presentes en las incautaciones de la Policía eran las de calibre 22, 32 y 38, por las que se paga 1000 pesos; las de menos de 1000 son generalmente viejas y no se ven en asaltos o robos. Las de 2000 son semiautomáticas, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero que se han recibido anónimamente y son de un poder letal, mucho mayor que las demás”.

Carola Concaro, directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), señaló que el mercado ilegal de armas se abastece del legal: “Hablamos de robos simples hasta delitos de alta complejidad y organización como tráfico ilícito de armas de fuego”.

Foto gentileza RENAR

El programa también impulsó campañas como “Desarmando mitos, construyendo argumentos”, una publicación elaborada en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. Mediante ella promueve la política de desarme voluntario como una forma de preservar la paz y, a su vez, deslegitimar la presencia de armamento en manos de la sociedad civil. La iniciativa es llevada adelante por un equipo de promotores que se encarga de difundir esta política en las provincias, a través de charlas en establecimientos educativos y con la difusión de un cuadernillo con propuestas para que los docentes trabajen el tema de la violencia armada con los estudiantes.

Otra de las campañas del programa tuvo lugar en la provincia de Córdoba y se denominó “Fútbol por el desarme”. Al respecto, Pablo Rodríguez, del Departamento de Cultura del Club Atlético Belgrano de Córdoba, explicó: “Nos pareció interesante difundir y acompañar con un mensaje por la “No Violencia”. La campaña tuvo dos semanas de concientización y dos de entrega voluntaria. La primera etapa incluyó visitas a escuelas primarias -donde se entregaron libros a cambio de armas de juguete-, charlas con organizaciones barriales y un espectáculo de circo”. El RENAR instaló un puesto móvil en la sede del club y las diversas actividades sirvieron para difundir e instalar la problemática en la población. Rodríguez se mostró satisfecho con la experiencia: “Fue sumamente exitosa, con un impacto muy positivo en la ciudadanía, ya que se destruyeron 301 armas en dos semanas. Queremos acercar esta experiencia al Encuentro de Departamentos de Cultura de AFA, que congrega a más de 25 clubes, para llevar esta acción al resto de las instituciones deportivas y contribuir a la erradicación del uso de armas de fuego. Vamos a seguir trabajando con los vecinos y los ciudadanos por una sociedad más justa y tolerante”.

Para Concaro, la política de desarme contribuye a la no reproducción de la violencia como medio para la resolución de conflictos, lo que conlleva un cambio sociocultural de la población. Sin embargo, no todos creen que el plan sea efectivo. Ariel Torre, participante de www.foroarmas.com, afirma: “No estoy a favor ni en contra del Plan, pero pienso que no sirve y que las piezas que la gente lleve van a ser viejas y obsoletas, mientras que las verdaderamente peligrosas van a seguir circulando. Yo tengo un arma para estar en un mínimo de igualdad con los chorros, pero creo que sólo la gente capacitada debería poder portar una: si no sabes cuidarla y no tenés la decisión de usarla si se presenta la ocasión, no portes”.

La política de desarme civil ha implicado una disminución en las autorizaciones para la portación de armas: en 2003, se autorizaron 8.196; en 2014, apenas 488 y, en lo que va de 2015, sólo 215 personas obtuvieron el permiso. La diputada del Frente Para la Victoria, María del Carmen Bianchi, es autora de una iniciativa de ley que propone la reforma del artículo 189 bis del Código Penal, para establecer los delitos vinculados a la tenencia, portación, fabricación y tráfico ilegal de armas de fuego y municiones. Además, propuso la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que reemplazaría el actual Registro Nacional de Armas.

El 28 de abril de este año, la presidenta Cristina Fernández inauguró el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), dependiente del RENAR. El edificio, ubicado en General Savio al 1700, en la localidad bonaerense de San Martín, funcionará como depósito. Allí se almacenarán armas secuestradas por las Fuerzas de Seguridad y las que estén involucradas en procesos judiciales, como también las recolectadas por el Plan de Desarme. De esta manera, se guardarán las que serán destruidas y las que aún no pueden serlo. Cada vez que el Estado junta 20 mil piezas, realiza trituraciones públicas de revólveres y municiones, como la que realizó el pasado 20 de julio en la localidad de Campana.

Jul 21, 2015 | destacadas

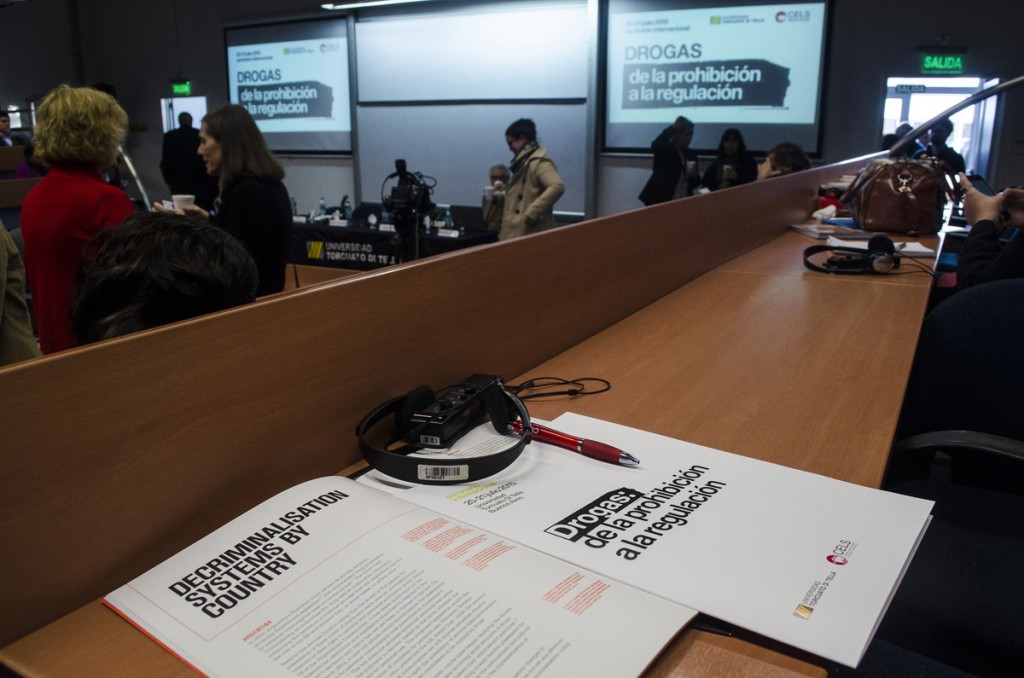

Convocado por el CELS y la Universidad Torcuato Di Tella se realizó el primer seminario internacional “Drogas: de la prohibición a la regulación”, con el objetivo de pensar y reflexionar acerca de nuevas políticas sobre el tema que recuperen el marco de los derechos humanos. Las dos jornadas, los días 20 y 21 de julio, contaron con asesores, investigadores y representantes de distintas organizaciones y organismos internacionales, como la ONU, la fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y universidades latinoamericanas y europeas.

Durante la jornada inaugural, Horacio Verbitsky y Juan Gabriel Tokatlian, presidente del CELS y director del Departamento de Ciencia Política de la UTDT respectivamente, coincidieron en la necesidad de un cambio de paradigma en lo que respecta a las políticas de drogas. “Tal como ocurre con algunas políticas económicas del neoliberalismo, cuando se percibe su escaso resultado, no se pone en revisión el paradigma que las justifica sino que se atribuye a una insuficiencia de rigor, de perseverancia o de fuerza suficiente en su aplicación, y el fracaso, lejos de debilitar el paradigma, lo fortalece”, refirió Verbitsky.

Hay sobrados justificativos para dejar de pensar dichas políticas dentro del slogan “guerra contra las drogas”. Formulado por los Estados Unidos en la década del 60, cuando el expresidente Richard Nixon estaba en el poder, ese paradigma “sirvió para justificar otro tipo de políticas, como la lucha anti subversiva en América Latina”, precisó Verbitsky. A su vez, ese modo bélico de encarar la cuestión parte de una “demonización de la sustancia”, según agregó el presidente del CELS, construcción mediante la cual “todos los males son colocados en ese fetiche y no hay reflexión sobre las relaciones sociales que implican la producción, el tráfico y el consumo”.

A pesar de que el prohibicionismo sigue siendo una constante a nivel global, Tokatlian señaló que “estamos frente a un cambio en materia de políticas de drogas pero debemos precisar qué tipo de cambio se está dando y cuáles son sus alcances”. Por poner algunos ejemplos, tanto China, Estados Unidos, Rusia como aquellos países emergentes persisten -con sus variantes- en un régimen de tipo prohibicionista. Aunque Tokatlian avizora una transformación paulatina de ciertas reglas a nivel mundial, rescató el debate y las discusiones en América Latina como aquellas más propositivas y fructíferas en el contexto mundial actual.

La regulación se reivindica como la posibilidad de dejar atrás al prohibicionismo, tal como sugiere el título del seminario. Esta alternativa, si bien no fue explayada minuciosamente, debe, en palabras de Tokatlian, “introducir muy intensamente la cuestión de que la regulación también tiene bases éticas para sustentarse, que requiere de un debate que rescate valores como la autonomía de las personas, la justicia, el bienestar, la protección del ciudadano. Hay un discurso ético posible sobre la regulación.”

En las breves exposiciones que inauguraron el seminario se describió el impacto de las actuales políticas de drogas en el mundo, con especial hincapié en la situación estructural de América Latina y el fracaso y los límites del paradigma de “guerra contra las drogas”. La crítica se centró, en particular, en aquellas políticas referidas al punitivismo y la penalización del uso y consumo. “Las consecuencias del prohibicionismo de atacar la oferta ha sido devastador para América Latina y creo que esta región es quien debe levantar las voces en contra de este paradigma y generar una discusión sobre otras formas de encarar la cuestión de las drogas”, afirmó el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.

Un punto que atravesó las exposiciones, no sin un enfoque crítico, fue la próxima Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016), convocada especialmente para tratar el problema de las drogas a nivel global. UNGASS 2016 -a realizarse en Nueva York- será un espacio pertinente para poder plantear y consolidar un cambio real en las políticas de drogas en el marco de los derechos humanos o podrá convertirse en un mero cambio de vestiduras del prohibicionismo, bajo el influjo político conservador de los Estados Unidos.

Jul 21, 2015 | inicio

Una virgencita de porcelana. Un teléfono de línea. Una ventana. Bebés. El jardín y los juguetes de sus hijos e hijas, que convivían con ellas en la unidad 31 del penal de Ezeiza. Esas son algunas de las imágenes que eligieron mostrar. Los fotógrafos con cámaras marca Nikon, Canon y Sony, se acercan para retratar las fotografías hechas con cajitas de fósforos. «Cámara fragata» se lee en los epígrafes de las fotos en exposición, haciendo referencia a la tradicional marca de fósforos. «Cámara de madera», dice otro epígrafe.

El sábado 18 de julio se presentó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ex ESMA, la muestra «Iluminaciones», con fotografías con cámaras estenopeicas hechas en la cárcel por mujeres privadas de la libertad. La exposición, que se podrá visitar hasta el 23 de agosto, fue realizada por la asociación civil y cultural YoNoFui en el marco del taller de fotografía «Luz en la piel», uno de los tantos proyectos que lleva adelante la organización, con apoyo del Haroldo Conti.

La organización YoNoFui surgió en el 2007 durante un taller de poesía en la cárcel de mujeres en Ezeiza. Desde ese año, realizan una importante cantidad de actividades artísticas y culturales en las cárceles de mujeres. El taller de fotografía comenzó en 2008, mientras que el de fotografía estenopeica empezó en 2009. Allí, las participantes aprendieron a construir sus propias cámaras fotográficas con cámaras hechas de madera o de cajas de fósforos.

Cuando presentaron el libro «Luz en la piel», un compilado de las fotografías tomadas en la cárcel, se acercó Cristina Fraire, coordinadora del área de fotografía del Centro Cultural Haroldo Conti, para proponerles un proyecto en conjunto. Entre 2013 y comienzos del 2014, el equipo de fotografía del Conti estuvo acompañando y apoyando a las mujeres de YoNoFui. «Colaboramos teniendo la idea de siempre apoyar aquellos emprendimientos que tienden a mostrar lo que trata de ser invisibilizado», explica Fraire.

En ese sentido, una de las ideas principales era hacer fotografías que retraten el día a día de la cárcel. Pero eso era imposible por las restricciones de las propias normas de estos complejos. Según relata Fraire, el director del Haroldo Conti, Eduardo Jozami, tuvo que presentar notas en el servicio penitenciario para que se habilitaran las entradas a otros ámbitos del penal para hacer las fotos que hoy pueden apreciarse en la muestra.

«Gracias a que el Conti se sumó al proyecto, pudimos entrar en otras partes del penal donde no teníamos acceso», explicó Alejandra Marín, la coordinadora del taller de fotos de YoNoFui, durante la presentación de la muestra. «Trabajábamos siempre en un patio muy reducido del área de educación y lo que empezamos a retratar fue la vida cotidiana de las chicas en distintos espacios. Pudimos ingresar a los pabellones, al área de trabajo, al jardín de infantes», añade Marín.

Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui, participó del taller de fotografía desde el año 2008. «Fue impresionante para nosotras ver que se podían hacer fotos desde una caja de fósforos, nos parecía lo más elemental para poder hacer arte».

Una cámara estenopeica exhibida en la Muestra «Iluminaciones»

En la presentación, Cabrera se emocionó al expresar que «lo que yo soy hoy, ahora, se lo debo al taller de poesía y de fotografía. Es muy importante en los contextos de encierro poder contar con estos espacios de libertad que si no estuvieran, quién sabe dónde hubiéramos terminado muchas de nosotras».

Ana Fernández, quien estuvo detenida 7 meses en la unidad 31 junto con su bebé, que en ese momento tenía 6 meses, agregó que «el trabajo de YoNoFui abre espacios liberadores para toda la gente detenida. El arte es motivador y ayuda a aquellos que están en situación carcelaria a tener una esperanza».

Marco Bufano, del equipo de fotografía del Centro Cultural, filmó y registró en un corto la experiencia, en diálogo con ANCCOM cuenta que «pudimos entrar a los pabellones, la cocina, algunos patios. Supuestamente no podés filmar cerraduras o rejas. Teníamos una mujer del servicio penitenciario controlando todo el tiempo».

«¿Por qué los reglamentos no permiten generalmente que quienes se alojan en los institutos carcelarios puedan tomar fotografías?», se pregunta Jozami en el texto que abre la muestra. «La fotografía es un modo de apropiación: documenta un momento, una situación, el mismo lugar de encierro. El detenido, de alguna forma, se adueña de lo que registra con su cámara y -bien saben quienes sufren las requisas- a las presas y presos el estatuto del penal no les reconoce, en definitiva, ninguna propiedad».

Liliana Cabrera, poeta y actual docente de YoNoFui

Durante la presentación, el director del Centro Cultural manifestó que «la posibilidad de desarrollar actividades sin limitaciones y que ingrese el arte a la cárcel es un elemento fundamental para ayudar a transformar una situación y un régimen carcelario que todavía deja mucho que desear».

«Las políticas de memoria, verdad y justicia, el respeto por los derechos humanos no se refieren solamente a los años ’70. Una de las asignaturas pendientes dentro de este presente argentino que tantas cosas ha cambiado, es precisamente la situación de las cárceles. El arte y la cultura en general tienen un rol fundamental en el proceso de memoria».

Asimismo, María Medrano, fundadora de YoNoFui, señala que «si bien son épocas distintas, hay mucho de la realidad que se vive adentro de una cárcel que permanentemente se actualiza con situaciones como el traslado de los genocidas a la cárcel de mujeres». En entrevista con ANCCOM, Medrano reflexiona que la muestra «Iluminaciones» podría servir para «iluminar» las paredes del espacio «que formó parte de la historia más negra de nuestro país».

Durante el transcurso del taller, hubo un hecho que entrecruzó ambas historias. A principios de 2014, las autoridades tomaron la decisión de trasladar a las mujeres que estaban en la unidad 31 a otro complejo para que en Ezeiza se pudieran alojar hombres detenidos por delitos de lesa humanidad, que se quejaban de las condiciones de salud del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

Alejandra Marín, coordinadora del taller de fotos de YoNoFui.

Ese movimiento puso en riesgo la continuidad del taller, Medrano explica que «tuvimos que mudar el taller a la otra unidad, porque la mayoría de las participantes se fueron del taller». Finalmente y a través de la intervención del Centro Cultural, se logró reubicarlo. Actualmente, el taller de fotografía estenopeica funciona en la Unidad IV de Ezeiza.

«Adentro de la cárcel, en este momento tenemos talleres de carpintería, tejido y telar, poesía, fotografía estenopeica, fotografía digital. Afuera tenemos talleres de textil, serigrafía, encuadernación artesanal, diseño de calzado, dibujo y de periodismo, con el que hacemos una revista», enumera Medrano. Los proyectos de YoNoFui son muchos. El nombre de la revista, que ya tiene una segunda edición, es elocuente: «Yo soy».

Jul 14, 2015 | inicio

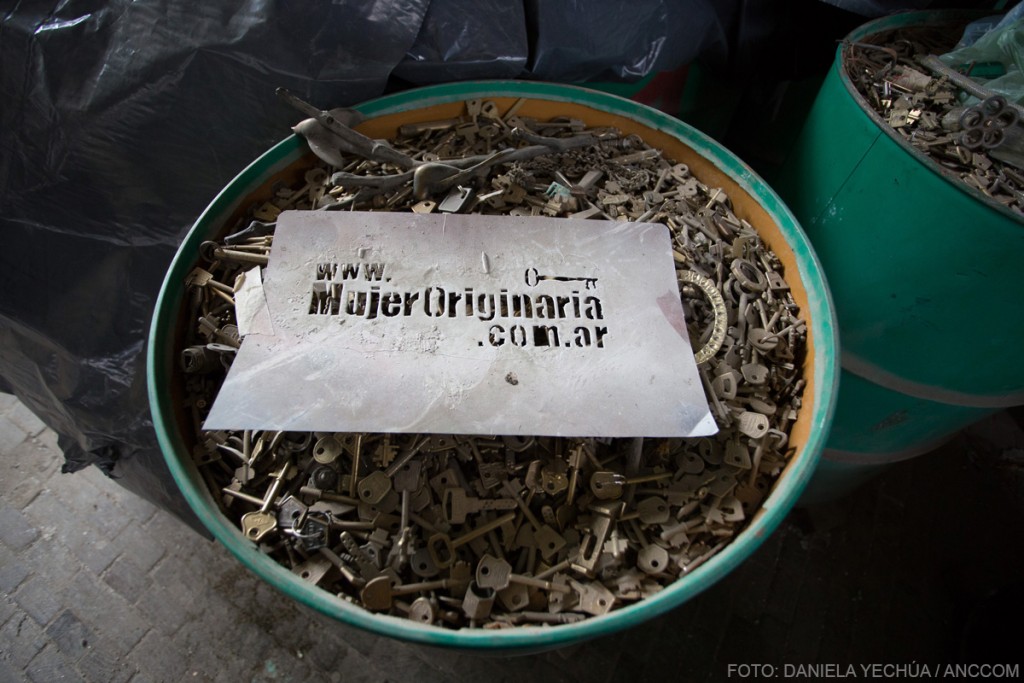

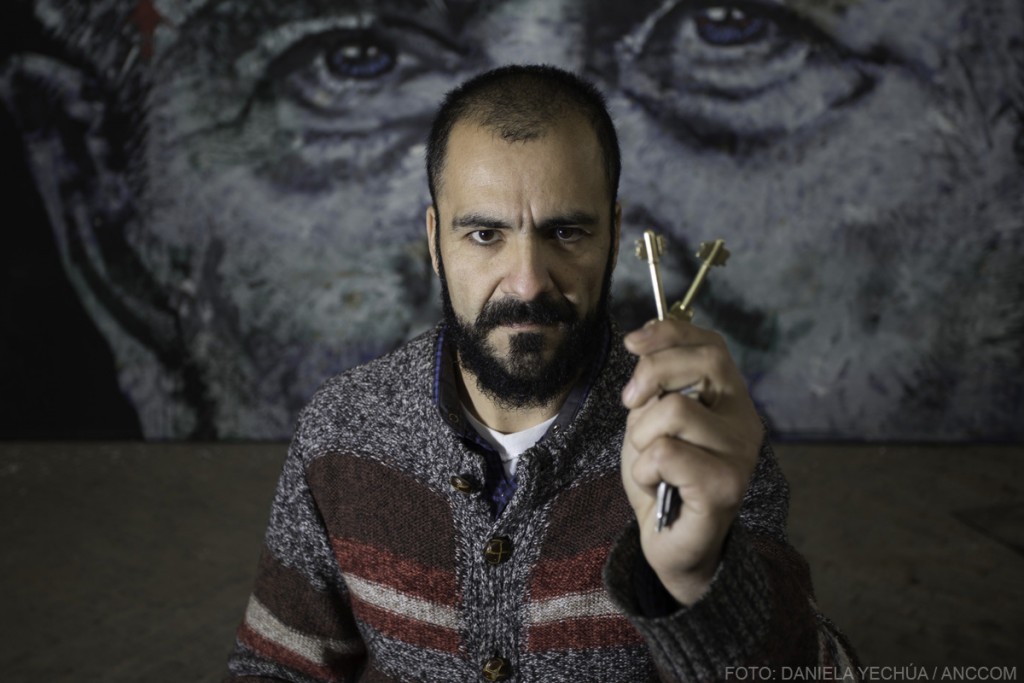

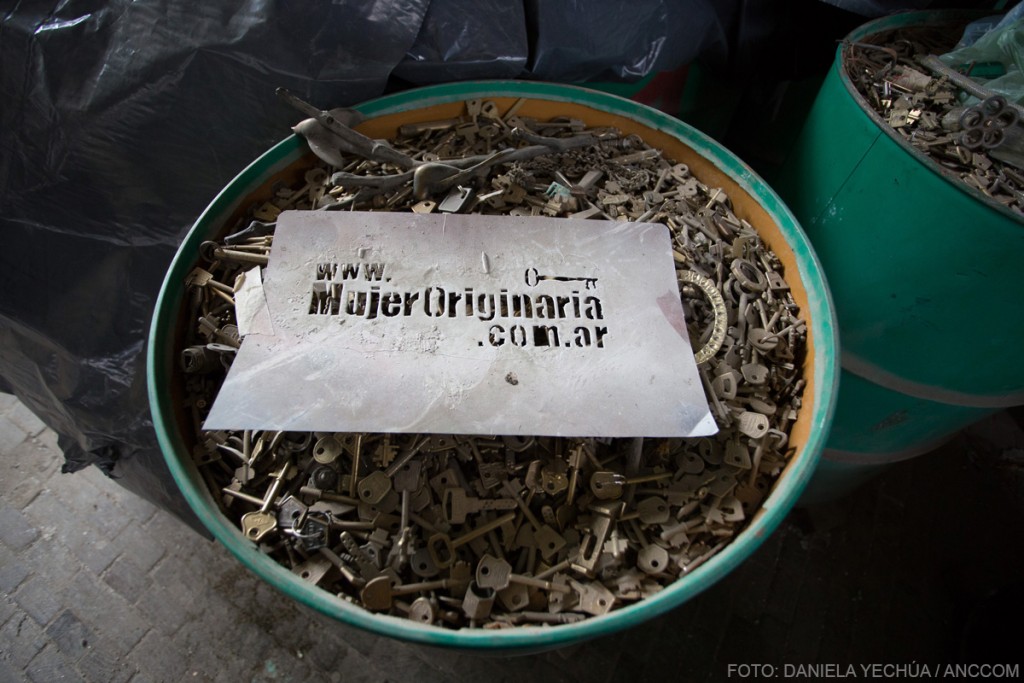

Tendrá la forma de una mujer imponente saliendo de la tierra, dando un paso hacia adelante para surgir y mostrar sus manos grandes, la ropa pesada y lanosa, el rostro encendido por una nobleza largamente cultivada. El monumento no está terminado, pero se sabe que tendrá la forma del torso de una mujer de unos setenta años, la postura de una luchadora ancestral con dosis suficientes de entereza y orgullo. Faltan sólo unos meses de trabajo para que se termine el monumento a la mujer originaria, pero se sabe, sobre todo, que será la escultura en bronce más grande del país con diez metros de altura y varias toneladas de peso. Una obra cuya construcción no se sostuvo por la intermediación del dinero, sino que lo hizo gracias a la participación colectiva de cientos de miles de personas que donaron una llave, un pequeño objeto casero que encerraba, en muchos casos, una gran historia familiar.

“Hay distintas maneras de abordar el motivo por el cual sería necesario un monumento a la mujer originaria”. Es sábado. Andrés Zerneri recibe a ANCCOM en su taller de Palermo. “Una obra así nos permite sobrepasar barreras coyunturales e ir hacia un acuerdo un poco más genérico. Permite superar las posturas del oficialismo y el no oficialismo que hay dentro de los pueblos originarios, y lograr consenso”. El taller rebosa de dibujos, cuadros, telas, libros, un gato que se sube a un escritorio y se queda inmóvil, concentrado, como si estuviera posando. “Con el monumento se genera también mayor conciencia, especialmente en personas que no saben sobre su propia identidad. En Argentina, muchos no están enterados que somos 40 naciones, que se hablan 20 idiomas nativos y que hay un 61 por ciento de gente que tiene sangre originaria. Tenemos toda esa pluralidad y seria bueno que nos enteremos”.

Llaves donadas por personas de todo el país para la producción del Monumento a la Mujer Originaria.

El mes pasado la obra ingresó en la etapa final del tallado. Zerneri y su equipo de colaboradores ultiman los detalles en uno de los galpones de la ex ESMA. Si todo sale bien y el proyecto logra el apoyo legislativo necesario, en tres meses, la escultura podrá ser vista por todos, en Diagonal Sur y Perú, donde hoy está emplazado todavía uno de los tantos monumentos al general Julio Argentino Roca. “Sacar del pedestal a una figura como Roca no supone destruirla. No significa desaparecer a Roca, que de hecho es quien más monumentos tiene en el país, sino llevarlo a otro lado y resignificar ese espacio”, aclara el escultor. “El ejercicio de la reparación de la memoria no es solo con el pasado, sino también hacia adelante, para poder pensar cómo transmitimos a las futuras generaciones”.

La historia de una pareja de exiliados que al momento de irse de Alemania llevaba consigo una llave y poco más. La de un hijo que donó la cruz de su padre y la de su madre fallecidos para que se fundieran juntas. La de un músico que donó sus primeras púas; la de una joven que entregó una medalla escolar. Se juntaron alrededor de 200 mil llaves. Toneladas de bronce, que fueron guardados en tachos, para después ser fundidos en hornos grandes como una habitación. Son llaves y objetos detrás de los cuales se esconden historias. Relatos que serán recogidos en un libro por el colectivo de fotógrafos La colectiBA y que fueron parte fundamental de la obra: “La gente donaba, en su mayoría, objetos valiosos, que lograban desprenderse para que pudieran estar resignificados en este espacio. Me pareció la forma más legítima de construirle un monumento a la mujer originaria, sin la participación del dinero, y con la intervención de múltiples sectores”.

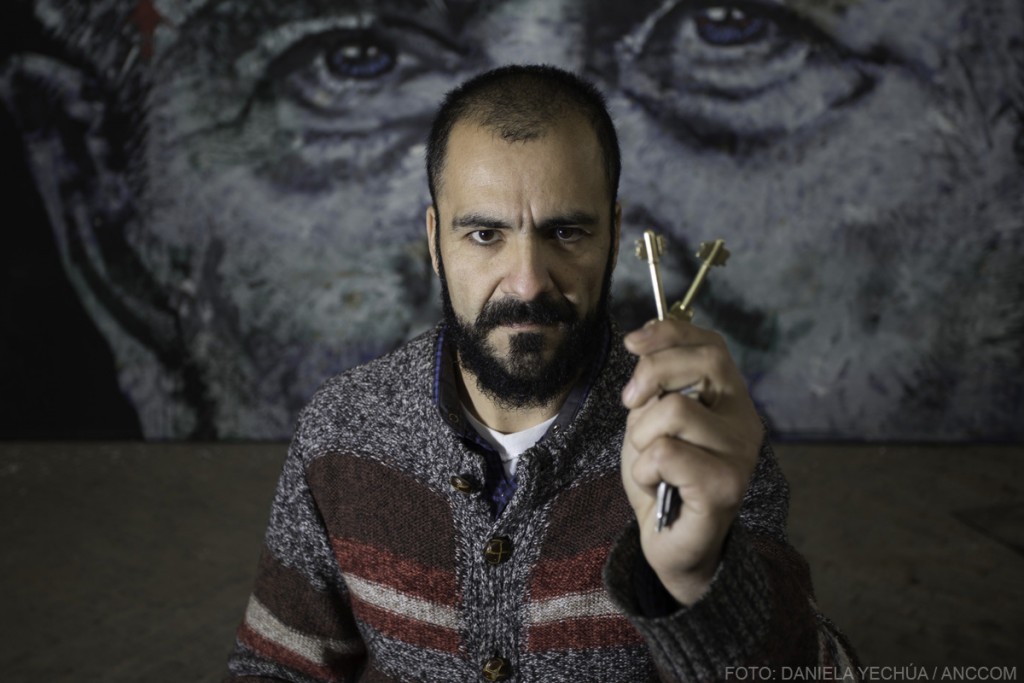

Zerneri nació en 1972, en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Su madre fue una enfermera de hospital y su padre un comerciante que militaba en el peronismo y del cual heredó, dice, cierta sensibilidad social. “Saber dibujar o pintar eran mis posibilidades y mis medios para hacer algo por los demás”, dice el escultor. Nunca cursó estudios artísticos en institutos ni universidades, apenas unas materias de Derecho cuando vivía en Tucumán, donde se radicó junto a su madre, durante la adolescencia y la primera juventud, tras el fallecimiento de su padre. Su obra incluye pinturas, dibujos, escenografías para teatro –dos de ellas distinguidas con los premios “ACE” y “Estrella de Mar”-, y tres esculturas. La del Che Guevara, emplazada en 2008, en Rosario. La de Juana Azurduy, encargada por el presidente boliviano y que ocupará el lugar del ya desplazado Cristóbal Colón, detrás de la Casa Rosada. Y la última, quizá la que cierra definitivamente el ciclo de obras colosales de Zerneri, la de la mujer originaria.

Galpón de trabajo del Monumento a la Mujer Originaria en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex-Esma.

El proyecto surgió en el 2009, durante una charla que el historiador y periodista Osvaldo Bayer dio en el Centro Cultural de la Cooperación. Zerneri, que hacía poco había presentado el monumento al Che en Rosario, estaba entre el público de la charla. Bayer, sobre el final de la disertación, sugirió, al pasar, la posibilidad de realizarle un homenaje a los pueblos originarios. El escultor recogió la propuesta y al poco tiempo se reunió con Bayer en su casa y delinearon la iniciativa.

El comienzo, sin embargo, no fue fácil. Tras volver de un encuentro con representantes de pueblos originarios en Junín, Zerneri y equipo se sintieron abochornados. ¿Una obra de arte? ¿Para qué queremos nosotros una obra de arte? En el marco de una lucha signada por los acampes, los cortes de ruta y el hostigamiento constante de las fuerzas de seguridad, una obra de arte, un monumento en homenaje a los pueblos originarios parecía en principio una propuesta accesoria. “Nos vimos como un grupo de porteños que proponían una pavada”, reconoce el escultor.

Hubo, entonces, que repensar algunas cuestiones. El monumento no sería a los pueblos sino a la mujer originaria. El dinero no intervendría en el proyecto, sino que sería solventado por la colaboración colectiva, a través de la donación de llaves. Su emplazamiento en pleno centro porteño fue justificado porque así generaría una mayor repercusión, tal vez nacional. Con el aval definitivo de los referentes de los pueblos originarios, Zerneri y su equipo pusieron manos a la obra.

Recolectaron las llaves, diseñaron los bloques de telgopor. Los revistieron en yeso y los enceraron con fibra de vidrio; extrajeron los moldes. Esas láminas fueron llevadas, junto a otras, a los hornos grandes como una habitación. Se calentaron durante cinco días, el tiempo necesario para que el material deje un hueco de un centímetro de espesor, por donde se volcó el bronce derretido. Una vez enfriado el bronce se retiraron las láminas y luego se fueron soldando, una por una. En eso están Zerneri y su equipo. La técnica se llama fundición a la cera perdida y permite, según el escultor, construir obras muy nobles y perdurables, sencillas de reparar ante el daño.

“Como pueblo hemos repetido siempre que somos hijos de europeos, o que somos el pueblo más blanco de Latinoamérica. Me parece que ahora estamos abriendo los ojos a una perspectiva más latinoamericana”, dice Zerneri. El escultor y sus colaboradores esperan ahora que la Legislatura porteña apruebe la norma que autoriza la remoción de la escultura de Roca y su reemplazo por el de la mujer originaria. La confianza, aclara Zerneri, es total. “Pero existe una instancia que es la del veto del jefe de gobierno. Por eso queremos que este proyecto crezca y sea acompañado por toda la opinión pública”.

El escultor Andrés Zerneri en el Galpón de trabajo del Monumento a la Mujer Originaria.

Jul 12, 2015 | inicio

Buenos Aires, julio de 2015. El país está sumido en la oscuridad, la sociedad está desmembrada, ya no hay familias, miles de chicos han sido víctimas de la pedofilia, el tráfico de niños ha aumentado, las únicas beneficiadas son las empresas dedicadas al turismo gay. Este es el panorama que habían imaginado aquellos que, desde posturas extremistas y apocalípticas, estaban en contra de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, desde hace cinco años en aquella madrugada del 15 de julio de 2010, Argentina es una sociedad más igualitaria.

El proyecto de ley de Matrimonio Civil para personas del mismo sexo fue aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 2010 luego de haber sido tratado por las comisiones de Legislación General y Familia. Con la media sanción, el proyecto ingresa a la comisión de Legislación General del Senado, donde la senadora Liliana Negre de Alonso llevó a cabo la realización de audiencias públicas en provincias del interior para debatir el proyecto. Mientras tanto, los medios de comunicación le dieron una gran cobertura al tema y la sociedad pareció dividirse entre los que estaban a favor y los que estaban en contra. Sin embargo, mientras los primeros daban cuenta de sólidos argumentos para avalar la igualdad de derechos, los segundos apelaban a supuestas verdades inmutables basadas en prejuicios y falta de información. Finalmente, en la madrugada del 15 de julio de 2010, luego de un debate de más de doce horas, el Senado aprobó las modificaciones al Código Civil que permitían el acceso al matrimonio a parejas gays y lesbianas. Con 33 votos afirmativos y 27 negativos, Argentina se convertía en el primer país de Latinoamérica en tener una ley de este tipo.

La ley de reforma del Matrimonio Civil es la número 26.618 y reemplaza los términos “hombre” y “mujer” por “contrayentes”, al tiempo que “todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

El largo camino

El camino que conduce a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario se remonta al año 2007 cuando la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), presidida por María Rachid, emprendió una campaña de amparos. Mientras tanto, los medios de comunicación se encargaron de darle cobertura y esto contribuyó a instalar el tema en la agenda pública. Bruno Bimbi, periodista, autor del libro “Matrimonio Igualitario”, también es activista y desempeñó un papel importante en ese momento. Desde Brasil, donde está finalizando un doctorado en lingüística en la Universidad de Río de Janeiro, dialogó con ANCCOM. “Iniciamos recursos de amparo en la justicia, distintas parejas iban al Registro Civil a pedir turno para casarse, le decían que no y presentaban un recurso de amparo. La intención era conseguir un fallo judicial y llegar a la Corte Suprema”. Por otro lado, la FALGBT presentó proyectos de ley en el Congreso. En el Senado “lo presentó Vilma Ibarra y el de diputados fue iniciativa de Di Polina y Silvia Ausburger”, explica Bimbi. En tercer lugar, la Federación busco el apoyo del gobierno. “Hubo todo un camino de trabajo en común, La idea era ir por los tres poderes del Estado y a la vez lanzar una campaña para la sociedad a través de los medios de comunicación para instalar los temas en la agenda pública”, agrega.

De esta manera, varias parejas lograron casarse por la vía judicial. El primer matrimonio entre varones fue el de Alex Freire y José María Di Bello, que habían obtenido un fallo a su favor de la jueza Gabriela Seijas, quien declaró la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que limitaban el matrimonio a parejas heterosexuales. Sin embargo, cuando obtuvieron la fecha para celebrar el matrimonio, la jueza Marta Gómez Alsina declaró la nulidad del fallo de Seijas, basándose en una incompatibilidad de fueros. Finalmente, gracias a artilugios legales, la pareja logró casarse el 28 de diciembre de 2009 en la localidad de Tierra del Fuego, convirtiéndose en el primer matrimonio igualitario de Sudamérica. Ernesto Meccia, sociólogo e investigador, autor de “La cuestión gay” (2006) y “Los últimos homosexuales” (2011), fue convocado por Seijas para consultarlo acerca del fallo. En el primer libro, Meccia critica la noción de tolerancia, crítica que fue tomada por la jueza para avalar su dictamen. En diálogo con ANCCOM, explica que la tolerancia “lleva en sí misma una especie de contrato des-igualitario; hay alguien que decidió que otro es objeto de su tolerancia. Por lo tanto, si alguien es objeto de mi tolerancia, yo lo estoy mirando desde ese lugar y le estoy adosando atributos que para mí no son modélicos pero yo tengo que tolerar. Yo me atribuyo no solo que tengo los valores buenos sino que tengo la capacidad de tolerar al otro. La jueza Seijas puso que la tolerancia conlleva a priori una definición negativa del otro”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Unión civil: el antecedente más importante

El antecedente más importante de la Ley de Matrimonio Igualitario es la aprobación de la Unión Civil por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Si bien la medida reconoce algunos derechos, como la incorporación de la pareja a la obra social, solicitar vacaciones en el mismo período y recibir una pensión, no contemplaba otros derechos fundamentales como la adopción conjunta y el derecho a herencia.

Sin embargo, durante el debate acerca de la ley de Matrimonio Igualitario, existían diferentes posturas. Para Bruno Bimbi, había tres posiciones. Por un lado, la FALGBT, que sostenía “que la lucha por el matrimonio era una lucha central y estratégica por los derechos civiles y contra la discriminación y la homofobia.” Por otro lado, el enfoque de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) era favorable a la Unión Civil. Bimbi lo explica de la siguiente manera: “Ellos tenían un doble discurso. Públicamente decían que la Unión Civil era mejor que el matrimonio pero, para adentro, decían que el matrimonio era imposible”. Para él, se trató de “una cuestión de intereses políticos porque el proyecto de Unión Civil” había sido presentado por la CHA en un contexto “donde la discusión por el matrimonio igualitario a nivel mundial era muy incipiente”. La Federación estaba en contra porque la Unión Civil era una institución diferente al matrimonio, lo cual “significaría reconocer que somos ciudadanos de segunda clase. Es colocarte en un lugar de inferioridad, de ciudadano de segunda que no tiene el valor suficiente de acceder a una institución como el matrimonio”. Por último, estaba la postura de algunos partidos de izquierda que planteaban que el matrimonio era una institución patriarcal y burguesa. Al respecto, Bimbi no está de acuerdo, por el contrario, cree que “la aprobación del matrimonio igualitario cuestiona esa carácter patriarcal, machista. Desde el momento en que el matrimonio deja de ser exclusivamente heterosexual, deja de ser orientado a la procreación, y pasa a ser un contrato civil entre dos personas adultas, eso también cuestiona el carácter patriarcal de la figura del matrimonio. Me parece que esos sectores de izquierda tenían una visión tan dogmática casi como los del Opus Dei”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Un contexto favorable

La Ley de Matrimonio Igualitario se enmarca en un contexto global favorable a las cuestiones de género, donde nuevas identidades y nuevos actores adquieren una visibilidad mayor. Así, los derechos sexuales se empiezan a concebir como Derechos Humanos y comienzan a implementarse políticas públicas en materia de género. Además, las organizaciones del movimiento de la diversidad sexual empiezan a trabajar en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Meccia, recuerda que “en 2005, en España se aprueba la ley de matrimonio para personas del mismo sexo y se produce un intercambio de ideas, de militancia, de cuadros políticos académicos”. En ese contexto “se arma un caldo de cultivo interesante para pensar en universalizar los derechos que existen, no a crear derechos especiales para ciudadanos especiales porque no los hay. Empieza a densificarse el tempo político”.

En el ámbito nacional, también se generó un contexto favorable a la demanda de igualdad de derechos por parte de gays y lesbianas. Las organizaciones de la diversidad sexual dejaron de lado su anterior reivindicación de la diferencia y comenzaron a luchar por obtener igualdad de trato ante la ley e igualdad de derechos. Además, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1994, incorporó la perspectiva de género, se erradicaron los viejos edictos policiales que criminalizaban la homosexualidad y se sancionaron leyes en materia de género y sexualidad como la de Salud Sexual y Procreación Responsable y la de Educación Sexual Integral.

Para Bimbi, “fue un proceso bastante rápido, tres años y medio para un cambio tan profundo y eso demuestra que había condiciones. Creo que hubo un contexto de país. Era el mejor momento del kirchnerismo, que había implementado las políticas en Derechos Humanos, una Corte Suprema más progresista y un debate interesante en la sociedad.” El contexto social y político ayudó pero la FALGBT desempeñó un papel fundamental. “Nos preparamos, estudiamos la experiencia y leímos los fallos de otros países. Tuvimos una buena estrategia política y un liderazgo muy bueno, de dialogar con todos los partidos, buscamos apoyo de organismos de Derechos Humanos, de la cultura. La Federación tuvo una estrategia inteligente y creo que había un espacio propicio en la sociedad”, explica Bimbi.

Para Meccia, “el tiempo político se densificó muchísimo, es decir, un tiempo muy breve pero muy denso a nivel de militancia política y de instalación de conceptos y de imágenes sobre la homosexualidad dentro de la sociedad. Tenemos que pensar en sinergias: una parte del entramado judicial que se había modernizado y secularizado, representación política con gente pluripartidaria, el Inadi. El gobierno aprovechó efectivamente esta coyuntura”. En este contexto, los medios de comunicación desempeñaron un importante rol. “Son escenarios donde se disputan imágenes, conceptos, definiciones, le dio muchísima visibilidad, de la mano de referentes artísticos y políticos.” Bimbi coincide al recordar que los medios “mostraron a parejas que tenían hijos” y esto “ayudó mucho”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.

Antes y después

En Argentina, la homosexualidad fue perseguida y castigada, fundamentalmente durante los años de la última dictadura militar. De hecho, muchos gays eran víctimas de las denominadas razzias por parte de personal policial. Al respecto, Meccia plantea que “los efectos de las humillaciones sociales, institucionales, legales y políticas son muy difíciles de remover, sobre todo las humillaciones cotidianas”.

Esa situación, sumada a la falta de leyes que garantizaran el acceso a derechos fundamentales, dejaba a muchas familias sin protección legal ni jurídica. De hecho, podía suceder que ante el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el otro quedara en la calle. Además, muchas parejas adoptaban chicos ya que la ley permitía la adopción de un niño por parte de una persona soltera sin importar su orientación sexual. De esta forma, se formaron muchas familias. Sin embargo, los niños carecían de la protección legal necesaria.

La sanción de la ley les brindó a esas parejas la posibilidad de acceder al matrimonio y a los derechos y bienes, materiales y simbólicos, que se derivan de él. Ernesto Meccia no sabe si les cambió mucho la vida a las parejas que se casaron “en términos que podamos medir exteriormente” pero mucho “en términos internos, emotivos, afectivo y emocionales”. Y habla del “reconocimiento” y de la “sanación interna”: “que la otra persona te vea como un igual. Imaginá esas subjetividades tan dañadas, una pareja de cincuentones, que estaban juntos desde la época de la dictadura, imaginá que vayan al Registro Civil, la fiesta en la casa, con el viejito de ellos en silla de ruedas. Y ahí estaba el festejo. Ahí estaba la diferencia, no se puede medir, se puede sentir esa diferencia.” Para Bruno Bimbi “la ley es muy importante pero más importante fue que el debate que instalamos en la sociedad cambio la mente de muchas personas, logramos cambiar algunos prejuicios. El día que se votó nosotros ya habíamos ganado”.

Martina y Leslie. julio de 2015. CABA.

Derechos reservados. Antes de publicar esta imagen contáctese con ANCCOM.